5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

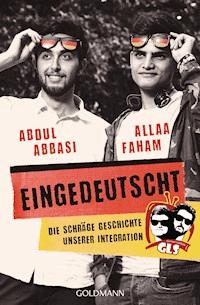

Mehr als 100.000 Follower auf Facebook und Millionen Views ihrer Youtube-Videos: Abdul Abbasi und Allaa Faham sind Stars der digitalen Netzwerke. Mit ihrem Kanal German LifeStyle wollten sie zunächst syrischen Landsleuten die Herausforderungen des deutschen Alltags näherzubringen: Wie vereinbart man korrekt einen Termin? Wer bezahlt nach dem gemeinsamen Essen die Rechnung? Wie spricht man die Katze in der WG richtig an? Doch schnell stellten sie fest, dass ihre Mission eine ganz andere ist und dass wahre Integration nur dann gelingen kann, wenn sich beide Seiten einbringen. Wie also kriegt man Syrer und Deutsche zusammen? Ganz einfach: Indem wir mit dem gemeinsamen Lachen eine Brücke bauen. Amüsieren wir uns über unsere kulturellen Unterschiede, statt Angst vor ihnen zu haben – denn nur so werden wir aufeinander zugehen und uns verstehen können!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 215

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

»Lasst uns eine Brücke zwischen den Kulturen bauen!« Abdul und Allaa

Abdul Abbasi & Allaa Faham

Unter Mitarbeit von Kathrin Nord und Marc Frank

Eingedeutscht

Die schräge Geschichte unserer Integration

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Originalausgabe1. Auflage

Originalausgabe April 2018

Copyright © 2018 by Wilhelm Goldmann Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München,

unter Verwendung des Covermotivs von @ Samuel Zuder

Lektorat: Doreen Fröhlich

DF · Herstellung: kw

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

978-3-641-22126-3

www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz

Vorwort

Als wir, Abdul und Allaa, nach Deutschland kamen, waren wir voller Ängste. Angst vor den Menschen, vor Tieren, dem Wetter, vor neuen Situationen und vor Speisen, die wir nicht kannten. Wir hatten Angst vor allem, was uns fremd war. Und fremd war uns: alles.

Dabei haben wir alle viel gemeinsam. Zum Beispiel Kindheitserlebnisse wie dieses: Du wachst auf in deinem dunklen Zimmer. Noch halb schlaftrunken machst du die Augen auf, und da sitzt ein Fremder. Du siehst seine Beine, den Oberkörper, den Umriss seines Kopfes – und er scheint dich dabei die ganze Zeit regungslos anzustarren. Panisch tastest du nach dem Lichtschalter, überlegst dir dabei schon, wie du an ihm vorbeiflüchten kannst. Schalter gefunden, klick, es ist hell – ein kurzer Blick auf den Fremden, bevor du losrennst. Doch halt, was ist das? Der bedrohliche Fremde, das sind deine Klamotten vom Vortag. Die Hosenbeine hängen von der Sitzfläche auf den Boden hinab, der Pullover über der Lehne, die Ärmel rechts und links davon. Der Fremde, das ist ein Teil von dir. Und die Angst, die natürlich auch.

Wollten wir hier leben, mussten wir unsere Angst verlieren. Wir schalteten das Licht an, indem wir auf Menschen und Tiere zugingen, am Alltag teilnahmen und alle Speisen probierten, erschienen sie uns noch so exotisch. Abdul lernte so, Sauerkraut zu lieben. Allaa überwand seine Scheu vor Haustieren und schaffte sich sogar ein Kätzchen an.

Wir lernten, dass Fremdes nur so lange Angst macht, solange es im Dunkeln bleibt und wir nur Schemen wahrnehmen.

Wir haben dieses Buch geschrieben, damit ihr Deutschen uns Syrer besser kennenlernt und wir Syrer euch Deutsche. Wir wünschen uns, dass es uns einander näherbringt, dass es hilft, einander besser kennenzulernen und zu sehen, wie wir sind: so anders und doch so gleich.

Wir glauben daran: Egal, woher wir kommen, von welchem Kontinent, aus welchem Kulturkreis, ob wir religiös sind oder Atheisten. Egal, was unser Hintergrund ist: Uns verbindet mehr, als wir denken. Lasst uns alle das Licht anknipsen und genauer hinschauen.

Eine typische Kindheit und Jugend in Syrien

Kein Fernweh, nirgendwohin

Allaa. Meine Schule war eingemauert, so richtig, wie ein Gefängnis, ganz typisch für eine syrische Schule. Das ganze Schulgebäude inklusive Bolz- und Basketballplatz war von einer Mauer umgeben. Wer zu spät zum Unterricht kam, sollte nicht unbemerkt hereinkommen können, sondern musste sich beim Hausmeister oder Pförtner anmelden. Und wenn einer den Unterricht schwänzen und früher abhauen wollte, nun, der sollte nicht unbemerkt hinauskommen. Aber es war total easy, über die Mauer zu klettern. Nur wenn dich der Aufpasser erwischte, gab’s eins auf die Finger! Der Typ musste zur Abschreckung solche mittelalterlichen Methoden anwenden, aber wer ihn mal heimlich nach Schulschluss beobachtet hatte, der wusste, dass er die cooleren Moves draufhat als unsereins! Finger spin, fruit loop, flamingo, den ganzen Shit.

Kaum hatte ich die Mauern hinter mir gelassen, kannte meine Tagesplanung nur ein Ziel: so viel Zeit mit meinen besten Freunden zu verbringen, wie es nur irgendwie ging (oder wie im Fall von Abdul brav so viel zu lernen, wie es nur irgendwie ging). Ich sah meine Freunde (bzw. er die Bücher) öfter als meine Eltern.

Ein paar Jahre später verbrachte ich noch mehr Zeit mit den Freunden und ging alleine in die Restaurants, von denen mein Vater uns immer vorgeschwärmt hatte. Ich stand dort nur regelmäßig vor immer demselben Problem: Der Kellner weigerte sich, die Bestellung aufzunehmen, weil er nicht auf der Zeche sitzen bleiben wollte. Ein vierzehnjähriges Kind könne das doch nicht zahlen und überhaupt – und dann zog ich wortlos einen großen Schein raus und legte ihn demonstrativ auf den Tisch. Danach sprach mich der Kellner ab und an mit »mein Herr« an, und das fühlte sich zwar komisch an, aber auch irgendwie gut.

Seit ich bündelweise Kohle mit mir rumschleppte, war mein Leben ein Krimi geworden. Wie in vielen arabischen Familien mit gewitzten Jugendlichen fand alle paar Monate bei uns »The Italian Job« im elterlichen Wohnzimmer statt: die Mutter im Zimmer nebenan am Telefon, der Vater bei der Arbeit, die Geschwister draußen in der Sonne – wo sonst –, und du hast ohne das geringste Geräusch eine Schublade aus dem Wohnzimmerschrank gezogen, einen langen Brieföffner in der Hand und die Ohren gespitzt in Richtung Mutter. Nun kommt der verzwickte Part! Er nimmt etwa dreißig bis vierzig Sekunden in Anspruch, und dabei darf man dich auf keinen Fall erwischen: Du führst den Brieföffner in einen Spalt im Fachboden über der jetzt fehlenden Schublade. Da oben ist der Schatz, die »Beute«, das Geld deiner Eltern. Jetzt keine falschen Schlüsse ziehen! Genau genommen ist das nämlich dein Geld, das deine Eltern für dich verwahren wollten, aber wenn du sie um einen Teil davon bittest, nie rausrücken. Ihr fragt euch jetzt: Haben die kein Bankkonto? Ich sage: what? Wir sind hier in Syrien. Bank of Arabia? Ein Möbelhersteller! Dessen Schränke mit einbruchsicheren Schlössern versehen sind. Aber unter uns Panzerknackern: Wen interessieren schon Schlösser?

Überhaupt ist das ganze Familiensystem in Sachen Finanzen wahrscheinlich etwas anders, als ihr es in Deutschland kennt. Sparkassen, Juniorsparkonto, Weltspartag? Zu mir sagte meine Mutter: »Allaa, hat dir dein Onkel nicht Geld geschenkt heute?1 Gib das mal her, bevor es verloren geht, wir verwahren es für dich.« Dann verschwinden die Scheine im Wohnzimmerschrank bis zum Tag X. Unbekannt. Ihr hattet eure Juniorcard, um an euer Erspartes zu kommen, ich den Brieföffner. Mir war mulmig zumute, euch nicht. Ihr hattet das KNAX-Heft, ich meinen eigenen Heist-Movie. Ihr hattet stets ein gutes Gewissen, ich ein schlechtes.

Mein erster Coup war der schlimmste. Ich musste ja davon ausgehen, dass meine Eltern genau wissen, wie viel sich in ihrem Geldversteck befand. Nun stimmte der Betrag nicht mehr. Was würde passieren, wenn sie es bemerkten? Würden die Eltern streiten, der Vater die Mutter beschuldigen oder umgekehrt? Als nichts dergleichen geschah, konnte ich davon ausgehen, dass sie keine Ahnung hatten, wie viel Kohle eigentlich in dem Fach war. Und das beruhigte auch irgendwie mein Gewissen. Sagen wir so: Für einige Zeit lag zwischen dem tatsächlichen und dem vermuteten elterlichen Vermögen der exakte Betrag meiner selbst verordneten Taschengelderhöhung.

Und ein Teil dieses Betrags flatterte mir in Scheinen entgegen, ich stocherte schnell noch einmal mit dem Brieföffner nach, es flatterten ein paar mehr Scheine – das dürfte reichen, zu viel durfte ja auch nicht fehlen. Vom randvollen Fach zum halb vollen? Das wäre selbst meinen Eltern aufgefallen.

Ich schob vorsichtig die Schublade wieder hinein und verschwand in mein Zimmer, um nachzuzählen. Yes! Für ein paar Monate würde ich der King in meiner Clique sein – und auch mein eigener. Ich würde im Restaurant mit den Scheinen dem Kellner zuwedeln, so was machen Männer, wenn sie sagen wollen: »Zahlen bitte!« Aber das ist nicht der einzige Weg, erwachsen zu werden, glaubt mir. Sein eigenes Land verlassen zu müssen, weil man gar keine andere Chance hat zu überleben, ist ein anderer.

Heute, sechs Jahre später, stecke ich meiner Mutter mit einem Grinsen gelegentlich Geld zu und sage: »Kuck, ich zahle dir zurück, was ich damals gemopst habe.« Vielleicht war es die Action wert. Das Lächeln auf ihrem Gesicht sagt mir, dass sie es die ganze Zeit über gewusst hat.

Abdul. Bei mir war es eher »Eine verhängnisvolle Affäre« im Jugendzimmer: der Vater mit der Mutter im Wohnzimmer, sie diskutieren. Der Nachteil dabei: im Wohnzimmer stand das eine Telefon; der Vorteil: die unvereinbaren Argumente der beiden ließen darauf schließen, dass sie noch eine Weile zu tun haben würden. Doch ich musste absolut sichergehen – mit leisen Schritten stahl ich mich bis knapp vor die Wohnzimmertür und lauschte. Die alleroberpeinlichste Situation wäre, wenn mein Vater das Telefongespräch mithörte. Ich würde ihm nur schwer morgen noch ins Gesicht schauen können. Mohammed, der Name meines Bruders, fiel in der Diskussion hinter der Tür. Sehr gut! Ein anderer Sohn hätte bald Stress! Ich war außer Gefahr.

Ich tigerte durch die Wohnung auf der Suche nach dem zweiten Apparat. Endlich gefunden, leise zurück in mein Zimmer, die Tür supersoft schließen. Jetzt tippte ich die Nummer ein, Freizeichen. Mein Zeigefinger verblieb auf der roten Auflegtaste, für den Fall, dass jemand anderer aus ihrer Familie ranginge und nicht sie. In diesem Fall: sofortiger Rückzug! Es klickte, jemand hob ab, dann hörte ich ihre Stimme. So aufgeregt war ich noch nie in meinem ganzen Leben. Und dann, gleichzeitig, diese Erleichterung. Sie sprach gedämpft, hatte ja meinen Anruf erwartet, ich sprach ebenso leise – jeder zweite Satz ging dabei im Hintergrundrauschen unter. Es heißt, arabische Männer würden laut sprechen, aber glaubt mir: Am Telefon mit deiner Freundin, mit den Eltern Wand an Wand, entwickeln wir Meisterschaft im Flüstern von Liebesschwüren. Wer einen großen Bruder hat, schaut sich das schon als Kind ab. Wer eine große Schwester hat, natürlich auch. Ich konnnte das Glitzern in ihren Augen sehen, wenn Yara oder Mohammed mit dem oder der Angebeteten sprachen. Später dann bist du es, der leise durch den schnarrenden Lautsprecher ihr Verzücken hören darf, das nur dir und deinen Worten gilt, und dem Geheimnis, das ihr miteinander habt. Niemand darf von euch wissen. »Weißt du, deine Haut ist so schön und rein wie Milch. Nein, nicht Milch, viel schöner als Milch, es ist die Milch von dem schönsten Vogel, den ich je gesehen habe, er war so bunt und farbig und einfach wunderschön, und ich weiß, wo dieser Vogel lebt, am anderen Ende des Landes, ich werde dorthin gehen, auf meinen eigenen Füßen, und ich werde den Vogel für dich fangen, und diesen schönsten Vogel auf der ganzen Welt, des ganzen Universums und aller Universen, den werde ich für dich fangen und mit zurückbringen und in einer Voliere halten, und er wird so schön singen wie sonst kein Vogel, und aus seiner Milch mache ich dann Joghurt für dich, und ich bringe dir diesen Joghurt jeden Tag, jeden Tag bringe ich dir den Joghurt von dem schönsten Vogel aller Universen, damit du jeden Tag weißt, wie schön …« Knack.

Knack? Da atmete jemand Drittes ins Telefon! Gänsehaut! Da. Atmete. Jemand. Ins. Telefon. »Okay, verstehe! Ein rechtwinkliges Dreieck! DankebismorgeninderSchule–tschüss!«, bellte ich in den Hörer und warf ihn weg, er war plötzlich tausend Grad heiß, auch mein Körper glühte. Ich schwitzte.

»Abdul? Hast du den zweiten Apparat?«, rief Vater scheinheilig aus dem Flur.

Wie sollte ich ihm jemals wieder ins Gesicht schauen?

»Bringst du ihn mir?«

Was würde er alles gehört haben? Wann knackte es zum ersten Mal, wann hatte er am anderen Apparat abgenommen und war ins Gespräch eingedrungen? Da sagtest du doch gerade …

»Jetzt? Abdul!?«

Cool bleiben. Ich nahm den Hörer wieder auf, er glitt mir durch meine schwitzige Hand, nicht fallen lassen, so richtig hoch bekam ich den Kopf nicht, sah Vater nur aus den Augenwinkeln an, ganz schnell und kurz, er fixierte mich, sagte kein Wort, ich gab ihm den Hörer. Die nächsten Tage musste er dir nur genau diesen Blick schicken – und du versankst im Erdboden. Die einzige Lösung wäre: auf der Stelle ausziehen. Hier wird’s jetzt kompliziert – in Syrien muss man erst heiraten, dann kann man sein Elternhaus verlassen. Aber wie soll man eine Frau davon überzeugen, dass man der perfekte Mann für sie wäre, wenn man nicht mal in Ruhe mit ihr telefonieren kann?

Syrien? Das Syrien?

Allaa und Abdul. Aber Moment mal: Basketball, Wohnzimmerschränke, Telefonanlagen sogar? Sprechen wir hier wirklich von Syrien? Dem Wüstenland? Der Kultur, die mit Mann, Frau und Pferd aus dem Mittelalter direkt ins Jahr 2017 gebeamt wurde? Dem Land, in dem zwischen Beduinenzelten und kargen Lehmhäusern kaum ein Strauch, ein Baum wächst, das Land, dessen Nationalfarben grau, grau und grau sein müssten, so rein von der Optik her?

Ja, wir reden von einem Land namens Syrien – nur sieht es ein klein bisschen anders aus, als viele in Europa es sich vorstellen. Vielen denken ja, wir wären auf Kamelen per Wüstenritt nach Deutschland gekommen. Doch unsere Flucht gelang uns in Bussen und Flugzeugen. Das Syrien bzw. Aleppo und Idlib unserer Kindheit und Jugend war auch gar nicht wüstlich, es gab sogar ziemlich viel Grün: Bäume, Wiesen und Parks. Häuser gab’s, Einkaufsmalls, eigentlich so ziemlich alles. Es gibt sogar blonde Menschen in Syrien, Allaa war als Kind übrigens auch blond.

Eine Mauer in Idlib war während Allaas ganzer Jugend der Startpunkt für Abenteuer und Blödsinn. Abdul hing zur selben Zeit viel in Aljamiliye rum, wo er mit seinen Kumpels in einem Laden am PC Counter-Strike spielte. Wir wussten damals noch nichts voneinander, unsere Wege sollten sich erst in Deutschland kreuzen. Die Koffer fürs Erwachsenenleben hatten wir beide schon lange gepackt, aber weit fort wollten wir nie – typisch syrische Jugendliche eben. Am liebsten wollten wir irgendwo in Syrien bleiben, studieren, eine Firma aufmachen, eine Familie gründen und so weiter. Beide können wir uns an keinen einzigen Moment erinnern, an dem wir Fernweh hatten, wir wissen bis heute nicht, wie sich das anfühlen soll. Unsere Eltern sind mit uns nie weit gereist, Abdul ist höchstens mal in den Ferien über die Grenze in die Türkei, aber nie weiter weg. Deutsche fahren ja gern mal nach Österreich zum Tanken, weil es da viel billiger ist, und hängen noch eine Woche Winterurlaub dran, so ungefähr.

Den Traum von der großen Reise nach Amerika, vom Studienaufenthalt in Kanada, Frankreich, England oder exotisch, Mexiko, von sechs Wochen Interrail einmal quer über den Kontinent – den Traum haben wir nie geträumt, nicht mal daran gedacht.

Und weil wir nie wirklich lange in einem anderen Land gelebt hatten, kannten wir auch kein Heimweh. Auch heute können wir Heimweh nicht genau definieren: Klar, manchmal sehnen wir uns zwar nach der Luft in unseren Heimatstädten, nach Schawarma und den Freunden. Aber der Krieg … er tötet und foltert nicht Fremde, sondern Verwandte und Freunde, zerbombt nicht nur Häuser, sondern den Alltag – und auch er gehört jetzt zu Syrien und unseren Erinnerungen. Wenn die Gefühle zu stark werden oder zu viel, dann verstummen sie manchmal, und das ist wahrscheinlich auch ganz gut so. Das Syrien, das wir liebten, ist dasselbe Syrien, das uns raubte, was und wen wir liebten – Syrien ist in unserer Erinnerung alles auf einmal: Liebe und Hass, Leben und Tod. Vor dem Krieg, da war es nur Liebe und Leben. Vor dem Krieg wollten wir einfach immer in Syrien bleiben. Wir waren Teenager, und uns war klar: So schön wie hier kann es nirgendwo sonst auf der Welt sein. Wir waren in unserer kleinen Welt so unbeschwert, dass uns nicht einmal auffiel, dass uns Offenheit und Meinungsfreiheit fehlten. Plötzlich begannen die Demonstrationen, und wohl kaum einer hatte mit einer so heftigen Reaktion des Regimes gerechnet.

Nie hätten wir gedacht, dass wir fortfliegen müssten und eines Tages in diesem exotischen Land landen würden. Dem Land des längsten Regens und der längsten Wörter der Welt. Sag mal: Aufenthaltsgenehmigung. Und jetzt sag mal: Immatrikulationsbescheinigung. Und jetzt sag mal: Willkommen in Deutschland!

1 Zum »arabischen Kreislauf« der Geldgeschenke siehe Kapitel »Geldgeschenke«, S. 119.

Vielleicht nach Deutschland – die Flucht

Dein Name steht auf der Liste!

Allaa. Ich bin 15. Es ist 2012. Doch in mir drin ist es immer noch 2006, das Jahr, in dem wir alle noch in Idlib lebten. Meine Mutter, mein Vater, meine drei Brüder und ich. Als Vater sagte, er hätte einen Job in Riad, Saudi-Arabien, schlug ich im Atlas nach und stellte fest, dass Idlib und Riad gar nicht so weit voneinander entfernt waren, vielleicht fünfzehn Zentimeter. Vater ging. Wir telefonierten oft, und ich war glücklich mit dieser Situation. Ich fragte mich zwar, wieso man von hier wegging, wo doch alles so perfekt war, aber das war wohl so ein Erwachsenending. Nach und nach musste ich aber beobachten, wie auch immer mehr Freunde meiner Eltern wegzogen.

Sechs Jahre später packten auch Mutter, mein jüngerer Bruder und ich unsere Koffer, meine älteren Brüder blieben. Wir glaubten fest daran, dass wir schon bald zu ihnen zurückkehren würden. Meine Hoffnung verlor ich auch nicht, als wir in einem vollbesetzten Bus saßen, auf dem Weg zum Flughafen Aleppo.

Checkpoint um Checkpoint mussten wir anhalten, dort kontrollierten Polizisten die Pässe der Reisenden. Als wir vom fünften Checkpoint abfuhren, blieb der Sitz vor mir leer, und Mutter nahm meine Hand. Draußen zogen die Schilder vorbei: »Airport 19 km«, »Airport 14 km«, »Airport 2 km«. Wieder standen wir im Stau vor einem Checkpoint, es musste der letzte sein, endlich! Die Luft im Bus war zum Schneiden.

Zischend öffnete sich die hydraulische Tür. Ich wusste natürlich, dass man zu Polizei und Militärpolizei am besten jeglichen Kontakt vermeidet. Nicht anschauen, nicht sprechen. Wenn du jemanden von der Polizei siehst: umdrehen, in die andere Richtung gehen! Zu dieser Zeit bedeutete Polizei in Syrien Willkür. Sie konnten dich rausziehen – der Grund war egal, denn wenn sie keinen hatten, dann fanden sie einen –, und dann half kein Betteln. Im Gegenteil. Maul halten war das Einzige, was du machen konntest. Sprachen sie dich an, dann: Kopf senken und mit Blick auf den Boden antworten. Damit gibst du selbst der schwächsten Person noch ein Macht- und Autoritätsgefühl – und genau das brauchten sie. Hatten sie dich erst mal rausgezogen, warst du von der Bildfläche verschwunden, als hätte es dich nie gegeben. Sie folterten dich, und es war fraglich, ob du deine Familie je wiedersehen würdest.

Also hielt ich auch an diesem Checkpoint einem Militärpolizisten meinen Pass hin und starrte nach unten. Er musterte mich, das spürte ich. Warum dauerte das diesmal so lang? »Mitkommen, du fährst nicht weiter«, sagte er und stieß mich mit dem Lauf seiner MG an. Ich versuchte aufzustehen, aber meine Knie gehorchten nicht. »He, Faham, mitkommen!«, bellte er noch einmal, und neben mir fing meine Mutter an zu schluchzen.

Klar war ich mit 14, 15 auf ein paar Demos gewesen, schauen, was da so los ist, außerdem wurde unser Familienname mit der Opposition in Verbindung gebracht, war bei den jetzigen Machthabern nicht gerade beliebt. Aber war das Grund genug, mich nun zu …? Das konnte nicht sein, das durfte nicht sein!