Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Fundación Banco Santander

- Kategorie: Poesie und Drama

- Serie: Colección Obra Fundamental

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

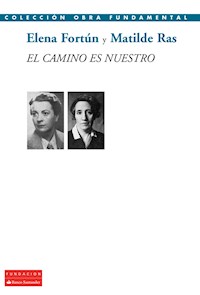

Este volumen de la Colección Obra Fundamental está dedicado a las escritoras Elena Fortún, creadora del personaje de Celia, y Matilde Ras, pionera de la grafología en España. Las dos autoras, coetáneas y amigas, tuvieron un papel renovador en la literatura y la sociedad de su época. El camino es nuestro recopila diarios inéditos de ambas, artículos, cuentos, cartas y reportajes.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 541

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

EL CAMINO ES NUESTRO

ELENA FORTÚN Y MATILDE RAS

EL CAMINO ES NUESTRO

Introducción de Nuria Capdevila-Argüelles

Selección de Nuria Capdevila-Argüelles y María Jesús Fraga

Anotaciones de María Jesús Fraga

COLECCIÓN OBRA FUNDAMENTAL

Responsable literario: Francisco Javier Expósito

Cuidado de la edición: Lola Martínez de Albornoz

Diseño de la colección: Gonzalo Armero

Conversión a libro electrónico: Criteri Digital i Multimèdia, S.L.

© Fundación Banco Santander,2014

© De la introducción, Nuria Capdevila-Argüelles

© De la selección, Nuria Capdevila-Argüelles y María Jesús Fraga

© De las anotaciones, María Jesús Fraga

© Herederos de Encarnación Aragoneses

© Herederos de Matilde Ras

ISBN: 978-84-92543-65-6

Reservados todos los derechos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo534-bis del Código Penal vigente, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes reprodujeren o plagiaren, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica fijada en cualquier tipo de soporte sin la preceptiva autorización.

ÍNDICE

Agradecimientos

Introducción, por Nuria Capdevila-Argüelles

Bibliografía selectiva

Procedencia de los textos de Elena Fortún

Procedencia de los textos de Matilde Ras

ELENA FORTÚN

NACÍ DE PIE

EL COMPROMISO

Cartas a la mujer tinerfeña [I]

Cartas a la mujer tinerfeña [II]

Cartas a la mujer tinerfeña. Las playas humildes

Estampas infantiles

MISTERIOS SIN DESVELAR

¿Por qué? [I]

¿Por qué? [II]

¿Por qué? [III]

¿Por qué? [IV]

¿Por qué? [V]

¿Por qué? [VI]

¿Por qué? [VII]

¿Por qué? [VIII]

¿Por qué? [IX]

LA INSPIRACIÓN DE LOS ARTISTAS

¿Por qué se han hecho tantas obras maestras? Fra Angélico, La Anunciación

¿Por qué se han hecho tantas obras maestras? Lorenzo Lotto, Los desposorios

¿Por qué se han hecho tantas obras maestras? Doménico Theotocópuli, el Greco, Retrato de un médico

¿Por qué se han hecho tantas obras maestras? La fiesta, Teniers

¿Por qué se han hecho tantas obras maestras? La Gloria, Tiziano

¿Por qué se han hecho tantas obras maestras? La Adoración de los Reyes del Bosco

LA VISIÓN DE LO SOCIAL

El drama terrible de la miseria en la región minera

La casa-escuela de los Arcos, reformatorio de espíritu liberal…

El convento incautado y las niñas que vivían al margen de la vida

Mujeres y niños procedentes de los campos de Extremadura y refugiados en Madrid

La nueva cocina madrileña impuesta por la guerra

Pequeños dramas al margen de la gran tragedia. Los evacuados sin cartilla de aprovisionamiento

GENTE MENUDA

Celia dice… En el museo

El hermano de Celia. En casa del modisto

Cuadros célebres. Las Meninas

Un cuadro y un pintor. La Primavera de Botticelli

Historias verdaderas. Sisita y don Diego

Historias naturales. El Girasol y el Sol

Historias naturales. La amapola envidiosa

Historias naturales. La rata desobediente

Un amigo en cada sitio. «Traperooo…»

Un amigo en cada sitio. El carterillo de la Sierra

Una visita a cada especie. El guacamayo me lo cuenta todo

Una visita a cada especie. La viajera que no viaja

CUENTOS INFANTILES

Colasín. Cuento para los niños

Cuentos para los chicos. Los dientes de la Luna

Cuentos para los niños. La gata de Angora y el gato atigrado

Cuentos para los niños. El hijo del samurái

ENCONTRADAS

Cogidos en su propio lazo… Cómo, estudiando la escritura y los trazos de las cartas anónimas…

Carta manuscrita de Elena Fortún a Matilde Ras (27 de abril de 1937)

Carta mecanografiada de Elena Fortún a Matilde Ras (19 de marzo de 1946)

Carta mecanografiada de Elena Fortún a Matilde Ras (7 de octubre de 1946)

Carta mecanografiada de Elena Fortún a Matilde Ras (8 de octubre de 1946)

Tarjeta postal manuscrita de Matilde Ras a Elena Fortún (h. 10 de febrero de 1952)

MATILDE RAS

LOS COMIENZOS

Primavera

La Muerte

Los personajes del Quijote

CUENTOS DE LA GUERRA

Diálogo fantástico

Diálogo imaginario

El diálogo de los siglos

Diálogo irracional

LO QUE REVELA LA ESCRITURA

Nuestras celebridades por dentro y por fuera. Retrato y estudio grafológico de D. J. Martínez Ruiz (Azorín)

Nuestras celebridades por dentro y por fuera. Retrato y estudio grafológico de D. Ramón Menéndez Pidal

REPORTAJES

Los procesos de Fray Luis de León. Quiénes fueron los verdaderos acusadores

Paul Verlaine, el genial cantor del amor, jamás fue amado por ninguna mujer

REFLEXIONES

DIARIOS

La búsqueda de sí misma

La búsqueda del interlocutor perfecto

AGRADECIMIENTOS

La idea de unir a Elena Fortún y Matilde Ras en un solo volumen antológico es el resultado de varias felices coincidencias y de nuestro propósito de rendir un merecido homenaje a dos autoras muy queridas y estudiadas por nosotras con anterioridad (Capdevila-Argüelles, 2008, y Fraga Fernández-Cuevas, 2013).

Este libro está dedicado con todo nuestro cariño a la profesora Marisol Dorao, biógrafa de Elena Fortún, con quien compartimos cartas y conversaciones en los tiempos en que, por separado y sin conocernos aún, estudiábamos a Elena Fortún. A Marisol y a su familia, en especial a su hija Belén González Dorao, debemos el acceso a la documentación sobre la escritora que su madre conserva y nuestra amistad. Gracias también a Laura y María Eugenia Moreno Ras, sobrinas de Matilde Ras, por compartir sus archivos familiares con nosotras y hacer posible que la figura de su tía se recupere.

Nuria Capdevila-Argüelles

María Jesús Fraga

NURIA CAPDEVILA-ARGÜELLES

INTRODUCCIÓN

Ha llevado mucho tiemporeconstruir y rescatar la memoria de la mujer y de las intelectuales, escritoras y artistas españolas de vanguardia, enterradas en el olvido durante el franquismo, que contribuyeron decisivamente a la modernización política, social y cultural de España en las décadas que precedieron a la guerra civil. Nombres como María de la O Lejárraga, Isabel Oyarzábal de Palencia, Hildegart Rodríguez, Clara Campoamor, María de Maeztu, Rosa Chacel, Maruja Mallo, Concha Méndez o Carmen Baroja han venido a incrementar en las últimas décadas la cada vez más nutrida nómina de mujeres escritoras y artistas activas en el primer tercio del sigloxx, la primera generación de feministas españolas con conciencia de grupo, entre las que figuran Elena Fortún, pseudónimo de Encarnación Aragoneses Urquijo (1885-1952) y Matilde Ras (1881-1969), Elena y Tilde, Fortún y Ras, autoras que vivieron una singular relación con la palabra escrita y difíciles procesos creativos entre la pujante modernidad de las vanguardias y el feminismo y el peso de la tradición, presente también en sus vidas. En las páginas que siguen se usarán indistintamente sus nombres y sus apellidos, reflejando así la cercanía de su autoría sin ansias de encumbramiento, tan diferente de la de los escritores varones.

Elena Fortún es, sin duda, la más conocida de las dos sin ser tampoco canónica. Jaime Gil de Biedma y Carmen Martín Gaite, entre otros escritores de la generación del medio siglo, se declararon inspirados por esta escritora a quien habían leído incansablemente en su infancia. El cineasta José Luis Borau llevó a la televisión en la década de1990la creación más importante de esta autora: el personaje de Celia y sus vivencias enCelia, lo que diceyCelia en el colegio(1934), los dos primeros volúmenes de la colecciónCelia y su mundo. El personaje había nacido en el suplemento de la revistaBlanco y Negro,Gente menuda, en la década de1920. Junto a los demás niños que la acompañan a lo largo de las páginas de los veinte libros editados por la editorial Aguilar hasta los años ochenta y por Alianza en la actualidad, Celia, niña libresca, noble y traviesa donde las haya, crece acompañada de su hermano Cuchifritín. Al morir su madre se convierte en la madrecita de sus hermanas Patita y Mila. A través de ella se van introduciendo otros personajes, como la inefable doña Benita, la fiel criada Valeriana o las primas de Celia, la ceceante y bizca Matonkikí y las gemelas Miss Fly y Pili. Especialistas en literatura infantil como Carmen Bravo Villasante o Paloma Uría Ríos coinciden al puntualizar que la originalidad de Elena Fortún radica en su fidelidad a la lógica infantil. Esta adhesión al punto de vista del niño hace que el mundo adulto aparezca como un sinsentido y las personas mayores como seres injustos e incapaces, en su mayoría, de pensar con nitidez o justicia, como podrá apreciarse en «En el museo» y «En casa del modisto», cuentos inéditos de Celia y de su hermano Cuchifritín. Cuentos, correspondencia, artículos y otros escritos forman el corpus recogido en este volumen.

En una carta escrita a Matilde Ras desde Buenos Aires el7de octubre de1946, Fortún comenta: «el camino es nuestro y el fin es de Dios. Yo iré continuando todo como si me fuera a ir y luego Él dispondrá lo que he de hacer». Seguidamente admite la añoranza de la amiga lejana con la conmovedora declaración «te he escrito ya mil cartas con el pensamiento». Ese «el camino es nuestro» que da título a esta antología constituye una apelación al individualismo y la responsabilidad personal que no ha de sorprender en una escritora autodidacta, como tantas de su generación, mujer con sed insaciable de escritura y lectura, que vivió una vida difícil y también estrechas relaciones con mujeres, entre las que se encuentra su «Tilde querida». Esas relaciones marcaron un camino oculto de reflexión sobre el yo y sobre la identidad de género que influyó en la obra publicada de estas dos autoras y en los temas que trataron en sus textos inéditos, de los que esta antología recoge buena parte: correspondencia entre ambas, diarios de Matilde Ras y, en el caso de Fortún, el manuscrito «Nací de pie», probablemente redactado en el exilio. Este texto viene a completar el retrato de una gran escritora a la que le costó verse como tal. En el caso de Matilde Ras, sus diarios inéditos nos muestran a una mujer erudita e inteligente que se autodefine a través de dos sentimientos fuertemente intelectualizados: la melancolía y elnoli me tangere. La relación entre ambas ha dejado como testimonio una serie de cartas y una entrevista, reproducidas en la parte central de este volumen, que muestran una faceta clave en la recuperación de la memoria de las mujeres creadoras de nuestras vanguardias: la de su ciudadanía íntima. Esta antología saca de nuevo a la luz las primeras colaboraciones en prensa de las dos escritoras, así como diversos escritos inéditos de ambas, sin duda textos de reveladora dimensión autobiográfica. El resto de colaboraciones periodísticas evidencian la erudición de las dos autoras y su importante contribución a la vida cultural española de principios del sigloxx.

Además de escribirse con ella durante los años de exilio en Argentina, Elena Fortún se escribió con Carmen Laforet, Esther Tusquets y Carmen Conde, entre otras. Entre las corresponsales de Matilde Ras destaca Víctor Catalá (Caterina Albert), con quien se carteó abundantemente.

Matilde Ras idealiza a su amiga ausente y le dedica suDiario, consciente, eso sí, de los cambios que el paso del tiempo y la distancia operan en ellas. Así, considera en su diario de Sigüenza, allá por1946, cuando ya podría imaginar el reencuentro con la amiga exiliada en América, que «cuando volvemos a ver a un amigo después de muchos años, nos sorprendemos de su cambio; no porque estemos tan faltos de sentido que no comprendamos que el Tiempo ha tenido que ejercer su acción devastadora sobre él, como la ha ejercido sobre nosotros, sino porque no es posible imaginarnos la clave del cambio». Las reflexiones de Matilde, más extensas que una sentencia y menos que un ensayo, son textos sin acabar que muestran con honestidad las más íntimas tensiones de una mujer sola pero que se relaciona con personas pertenecientes a los círculos homófilos y sáficos que tan activamente influyeron en el desarrollo de las vanguardias en Madrid antes de1936. Aunque ni Matilde Ras ni Elena Fortún vivieron su lesbianismo con la plenitud de otras contemporáneas suyas como Natalie Barrey o Romaine Brooks o las españolas Victoria Kent y Victorina Durán, encontramos en losDiariosde Matilde Ras una referencia al safismo madrileño. El5de marzo de1943Matilde Ras reanuda la escritura de su diario abandonado tras unos días de tristeza, con la pluma estilográfica que usa desde hace ocho años, «con la que me gano la vida, la que tú, Elena Fortún, me regalaste un día de Reyes en que tú fuiste nuestra Reina, la Reina Maga de aquel círculo feliz». El círculo feliz al que las dos pertenecieron no puede ser otro que el Círculo Sáfico de Victorina Durán, exiliada también en Argentina casi desde el comienzo de la guerra civil y amiga de ambas.

En su exilio bonaerense, Elena Fortún y su esposo, el dramaturgo Eusebio de Gorbea Lemmi, militar republicano y hombre de tendencias depresivas, formaron parte de una comunidad de exiliados no tan amplia como la de México, pero muy implicada en la vida cultural y política porteña. La novelista Rosa Chacel y la escenógrafa y artista Victorina Durán, Víctor para Elena, artista que como se ha mencionado había regentado el Círculo Sáfico de Madrid con anterioridad a la guerra civil, figuran entre la nómina de personas que estuvieron cerca del matrimonio Gorbea-Aragoneses en el exilio. En la misma carta de1946cuenta a su amiga la tramitación de su regreso a España, regreso que se producirá en1948y que será trágico, pues Eusebio se suicidará mientras ella está en Madrid. Dos años antes, cuando ya han pasado diez del estallido de la guerra civil, la creadora de Celia repite una idea central en el desarrollo de su personaje infantil, la idea de la vida como caminar,peregrinatio vitae, la vida como itinerancia, pero tambiénquotidie morimur, «cada día morimos», vida y muerte siempre presentes y siempre juntas por tanto. El camino hacia la muerte, la vida, nos pertenece. Para la escritora la responsabilidad individual convive con la voluntad divina, incomprensible pero inapelable. Fue una mujer religiosa aunque alejada del dogmatismo católico, defensora de los derechos de la mujer, en especial de la educación como medio de regeneración femenina, rasgo clave en el feminismo español de vanguardia.

Matilde Ras, catalana de nacimiento, polígrafa, traductora, diarista y escritora de novela, teatro, ensayo, guiones de cine y artículos de prensa, fue relativamente conocida en el Madrid de las vanguardias. Introdujo la grafología en España, publicando diversos volúmenes sobre el tema utilizados aún hoy por quienes se interesan o se dedican a esta disciplina, y tuvo diversos consultorios grafológicos en la prensa española. Varios de sus análisis grafológicos están incluidos en este volumen. La escritura era para ella, como para su amiga, un ejercicio diario. Elena Fortún, ya terminalmente enferma, se lo dice en la carta que le escribe desde el sanatorio Puig de Olea el30de noviembre de1951: «Lo de escribir no te extrañe. Es en mí un hábito y creo que seguiré haciéndolo en los últimos instantes». Matilde Ras fue una mujer culta, segura de sí misma, obsesionada por encontrar al interlocutor perfecto (tema que le interesaba sobremanera y da título a una abundante sección de los diarios inéditos de la autora), y ávida por entender las profundidades de la identidad humana. Lectora incansable de Amiel, Proust, Cervantes, Gide, Goethe y tantos otros, en una de las reflexiones recogidas en este volumen escribe sobre un excepcional sentimiento «favorecido por edades semejantes, favorecido por dioses propicios, favorecido, sobre todo, por el carácter […]: un sentimiento recíproco tan casto como la amistad y tan ardiente como el amor».

Sin que sea posible concretar plenamente las auténticas dimensiones de la relación amorosa entre estas dos escritoras, pero con evidencia suficiente para definirla como sáfica, las siguientes páginas pretenden glosar la figura de ambas y también la relación entre ellas, un amor muy similar al «favorecido» por la grafóloga, no exentode sombras, pero aun así excepcional y profundo. Matilde Ras viajó muchísimo desdesu juventud, pasando bastante tiempo en París, primeramente con su madre y en los años veinte becada por la Junta para Ampliación de Estudios. Por su educación cosmopolita y sus abundantes lecturas, posiblemente también por los conocimientos de su madre sobre novela europea, no debía de ignorar que el sigloxviii había reinterpretado el amor platónico delxviiy de la época renacentista convirtiéndolo en una amistad romántica, sublimada, que se consideraba normal entre personas del mismo sexo. Al bucear en la vida íntima de las intelectuales del Madrid de las vanguardias anterior a la guerra civil, contemporáneas de Fortún y Ras, no se tarda en encontrar abundantes ejemplos de safismo y bisexualidad, junto a la exploración de los vínculos entre, por un lado, mujer y progreso y, por otro, mujer y tradición, es decir mujer, modernidad y antimodernidad. El mundo sáfico madrileño aparece también en la novelaAcrópolisde Rosa Chacel.

A la hora de escribir una semblanza de estas dos autoras resulta revelador poner a ambos lados de la balanza aquello en lo que diferían y aquello que las acercó. Elena Fortún estuvo casada, Matilde Ras no. Fortún tuvo dos hijos, Ras no fue madre. Ras recibió una educación esmerada desde su infancia, Fortún llega a la autoría y al saber ya adulta, tras la muerte de Bolín, su hijo pequeño. La madre de Fortún era casi analfabeta; la de Ras, Matilde Ras Martínez, era una librepensadora culta, educada a la francesa, que desarrolló una cierta actividad en el mundo de las letras, traduciendo y prologando la novela espiritistaSpiridionde George Sand, autora decimonónica emblema de modernidad, interesada en las ciencias ocultas, que se vestía de hombre y cuya bisexualidad fue de sobra conocida. Elena Fortún llegó a las letras tarde en la vida, Matilde Ras creció escribiendo. Ras gozaba de buena salud, Fortún fue de salud delicada. Murió a los sesenta y seis años tras una lenta y dolorosa agonía de la cual queda constancia en las cartas de este volumen, incluyendo la postal en la que Matilde da la bienvenida a su Elena querida, ya muy enferma, a Madrid, ciudad en la que murió en1952. Elena admiraba la erudición de su amiga; Matilde, su espontaneidad. Elena tuvo un enorme éxito editorial desde finales de la década de1920, Matilde no logró nunca conseguirlo a pesar de que lo intentó y a pesar de haber escrito abundantemente. De los puntos de unión entre ambas cabe destacar que las dos compartieron una honda preocupación por la muerte y el más allá, les interesaron las nuevas ciencias o las pseudociencias vinculadas a la vanguardia y al arte nuevo, como la homeopatía, la teosofía, el espiritismo o la grafología, precursora de la psicología moderna y por ello considerada de suma importancia a principios del sigloxx. Los hábitos de vida modernos son constatables en las dos: desde la desconfianza hacia la medicina convencional y el interés por la homeopatía a la costumbre de Matilde de hacer ejercicios respiratorios por la mañana con el cuerpo aún húmedo del baño y frente a la ventana abierta; desde el atuendo masculino de Elena Fortún, emblema de la modernidad, hasta el cuestionamiento de la religiosidad oficial. Además de compartir el gusto epistolar como vínculo con su generación durante el exilio, las dos escritoras fueron asiduas articulistas, beneficiándose del desarrollo de la prensa periódica en las décadas de1920y1930, campo fértil de realización para las autoras femeninas que tuvo que propiciar el primer encuentro entre ellas a mediados de los felices veinte.

La ambigüedad genérica y sexual se halla abundantemente presente en los escritos de estas dos mujeres y merecería un estudio pormenorizado aparte. Fue un tema importante en la generación del27y en el mundo de las vanguardias. El arte había cambiado de signo, la sexualidad también. El papel del arte en la vida cotidiana del individuo y la diversidad de formas de desarrollo de la sexualidad ocuparon las mentes y la pluma de aquella generación de intelectuales en la cual las mujeres jugaron un papel clave, aún sin acabar de reconocer. El homoerotismo entre estas dos mujeres existió en un momento histórico en el que la conceptualización de la homosexualidad en general y el lesbianismo en particular se alejaba lentamente de la criminalización para patologizarse. Estas dos posiciones convivirían en un tira y afloja legal, cultural y médico durante todo el siglo xx europeo. Antes de la guerra civil, el debate sobre mujer, feminismo, progreso y regeneración social constituyó el marco de referencia del homoerotismo femenino. Rescatar a nuestras modernas del olvido sin adentrarnos en el impacto del cuestionamiento que muchas de ellas hicieron de la sexualidad, la maternidad y el matrimonio es hacer las cosas a medias. Su ciudadanía íntima es tan importante como su ser público. Nuestras modernas no formaron un grupo o generación heterosexual de mujeres casadas con los varones clave de nuestra vanguardia o del grupo del27. De la misma manera que la identidad homosexual de dicho grupo ha sido ya abundantemente comentada por la crítica, nos queda retratar la identidad de género de aquellas modernas, desligándolas del otro masculino que condicionaba su ser y examinando la ambigüedad y las paradojas que la llegada de la modernidad produjo en ellas.

Las fotografías que se conservan de la Elena Fortún madura muestran una mujer de pelo corto, semblante grave, vestida de manera sobria y andrógina. En el magistralLa mujer en España. Cien años de su historia (1860-1960)de María Campo Alange se reproduce la fotografía de Elena Fortún que ilustra la cubierta de este volumen. Es el retrato de una mujer ya situada en la madurez cuando ya era dolorosamente consciente de tener una sexualidad no normativa. Su chaqueta de corte masculino y su corbata la identificarían como moderna con todo el caudal de significados y ambigüedades que el concepto acarreaba en España en las tres primeras décadas del sigloxx. En cuanto a Matilde Ras, su fotografía muestra una mujer de aspecto distinguido. Al entrevistarla paraCrónicaen mayo de1936, su amiga la describe como «amable» y «casera», buena con la pluma y con la aguja, aficionada a los arreglos florales además de a los bordados y, finalmente, el «tipo más inesperado de la fauna intelectual». La espesa trenza que ciñe su cabeza, rodeándola hacia arriba o hacia atrás dejando su cara despejada, es igual a la que tiene el personaje de Celia en los tomos centralesCelia madrecitayCelia institutriz en América, fisonomía respetada por Asun Balzola, la última de las ilustradoras de la serie, en el tardíoCelia en la revolución, escrito en1943e inédito hasta que lo publica Marisol Dorao en1987. En varias ocasiones en los tomos de Celia, el personaje habla de sus trenzas y del recogido que no cambia ni siquiera para ponerse de largo y asistir a un baile por primera vez siendo institutriz en Argentina, en la hacienda El Jacarandá, acontecimiento que, como es preceptivo en la prosa de Fortún, acabará en tragedia, final que, junto con la parodia, suele acompañar todas las incursiones de Celia y sus hermanas, personajes femeninos centrales de su saga, en las conductas de género femeninas heteronormativas, es decir, supuestamente correctas y esperables en las mujeres. Este rasgo de sus personajes femeninos se corresponde con la visión de sí misma que da en las cartas a Matilde, la de alguien que no sabe actuar en la vida: «incapaz de hacer nada que se parezca a un negocio, no sé vivir materialmente. A fuerza de leer, de imaginar y de escribir, he vivido fuera de la vida desde la infancia, he perdido, o he nacido sin la facultad de actuar. Lo cierto es que todas las salidas que he hecho a la vida han sido cómicas o trágicas». Esta reflexión, hecha en la etapa final de la vida, incluye un concepto vital tan representativo como el del camino: la salida del yo a lo social, del mundo que tenemos dentro, el de los sentimientos y la intimidad, al exterior. La conexión entre esta visión del ser y el mundo y el símbolo del armario en la teoría gay oqueeres obvia. En esta línea, es significativo asimismo puntualizar que la autora habla de sí misma en clave de máscara, comedia o tragedia ciertamente, pero, en cualquier caso, desde la perspectiva de que el yo, la persona, es teatro, máscara. EnCelia se casavemos a la protagonista caracterizada de manera diferente, con pelo corto de muchacho, como su hermana pequeña Mila, niña aventurera de nueva generación, en unos dibujos que sitúan a Celia y a Mila en ese territorio de la ambigüedad genérica en el que tan a menudo se movieron las modernas de Madrid, a pesar de que Celia se case, a pesar de ser, como su creadora, en apariencia una mujer correctamente burguesa. Siempre queda perfilada, de una manera u otra, la representación de la no ortodoxia genérica de los protagonistas femeninos de Fortún.

Elsigloxxespañol es el siglo de la llegada a la modernidad, y ambas autoras son hijas de la misma. La modernidad, esquiva por excelencia, recibe diferente periodización dependiendo de naciones, culturas o disciplinas. En política, por ejemplo, se habla de la democracia como el régimen moderno por excelencia, aunque esta no se convierta en la forma de gobierno dominante en Occidente hasta avanzado el sigloxx. Dependiendo del contexto, se pueden analizar representaciones de la modernidad desde el sigloxvihasta nuestros días. Así, en ciencias políticas, el principio de la modernidad se situará en el sigloxvii, mientras que la crítica literaria tiende a situarla en el sigloxix. La ambigüedad del concepto se intensifica aún más si cabe por las connotaciones de crisis y revolución inherentes a lo moderno. La modernidad implica la ruptura con lo tradicional, con el pasado y la historia. Marca el compromiso con el futuro y con el cambio pero, a la vez, inaugura la nostalgia, inseparable acompañante de ese carácter rupturista. Uno de los valores modernos por excelencia es la igualdad, producto de sociedades secularizadas en las que la idea de la omnipotencia divina no influye en el devenir político. Sin embargo, esta idea de igualdad proveniente de la Ilustración, época que culmina en la Revolución francesa con su abanderamiento de esa moderna igualdad unida a la libertad y a la fraternidad, excluía a las mujeres, como ilustró con una ácida ironía que habría de costarle la vida la feminista Olympe de Gouges, guillotinada el7de noviembre de1793. Proclamar la igualdad ciudadana de las mujeres le valió ser vista como una traidora a la esencia de su sexo, por lo que fue brutalmente condenada.

La modernidad, por su compromiso con el cambio, intensifica también el interés por lo que permanece inmutable, la esencia de los seres humanos, del arte, de la sociedad y, en el caso de España, de la nación tras el desastre de1898y el posterior auge del regeneracionismo. Así, a raíz del esencialismo que perdura en los discursos de la modernidad, se cuestiona tanto la identidad sexual de aquellas personas que exhiben una conducta genérica disidente como los mismo roles de género, desestabilizados y en proceso de cambio en aras del progreso que la modernidad encierra. La modernidad está, por tanto, saturada de género, entendido este como construcción cultural de la identidad sexual, factor identitario que esencializa al ser humano. A lo largo de todo el sigloxixyxxse irán reformulando lo moderno y lo antimoderno, lo masculino y lo femenino, lo público y lo privado. El avance de la mujer en el mundo cultural y en el laboral, aunque lento, irá redefiniendo constantemente los sexos en un juego de representaciones continuas que llega hasta nuestros días y que, en las primeras décadas del sigloxxespañol, época en la que comienzan su andadura como autoras las dos mujeres que ocupan las páginas de esta antología, tomó forma en la ampliamente debatida cuestión femenina o problema de la mujer, manifestación del regeneracionismo que agitó la vida política y cultural del país desde el desastre de1898hasta el franquismo y que vemos resurgir incluso en nuestros días. España es vista desde esta perspectiva como un problema pendiente de solución; la mujer, también.

La intersección entre mujer y modernidad es compleja. Desde una perspectiva de género, excluye y produce la disidencia. En las primeras décadas del sigloxxasistimos a un fortalecimiento del patriarcado que cambia de signo gracias a otro valor moderno, el de la fraternidad, esa igualdad masculinizada que continúa relegando a la mujer justo en el momento en que empieza a emanciparse y a adquirir independencia en los espacios públicos. La incorporación de una perspectiva de género en el análisis de los productos de la modernidad resulta, en primera instancia, en el forzado escrutinio del que quizás sea el arquetipo moderno por excelencia: el que deriva de la intersección entre modernidad y mujer: la mujer nueva o New Woman,garçonneen Francia,maschiettaen Italia,flapperen el Reino Unido, garzona o moderna en España. Las autoras que nos ocupan representaron este nuevo tipo humano, controvertido y paradójico, vinculado a las múltiples tensiones vividas por ambas en relación tanto a su género como a su sexo. Elena Fortún compara a la mujer moderna con una paloma que aletea, metáfora usada en el calificativo inglésflapper, puesto flapsignifica «aletear» y laflapper, por extensión, se convierte en una identidad indefinida, a medio hacer, que revolotea confusa buscando el camino hacia delante, metida en el progreso, producto del mismo pero también amenazada por él. Al igual que hicieron escritoras ligeramente anteriores a ella como Emilia Pardo Bazán y compañeras de generación como Isabel de Palencia o Federica Montseny, retrata a la mujer como un ser a la espera de pasar un proceso de regeneración, extensible desde ella a la nación, quebrantada su grandeza al haber perdido el imperio, en fase de cambio controlado por el hombre las dos, mujer y patria. En una de sus reflexiones, Matilde recoge el pensamiento de Henri-Frédéric Amiel (1821-1881), autor deDiario íntimoy escritor que, como ella, tuvo poco éxito editorial en vida, académico que dedicó mucho espacio en su no muy abundante obra a la melancolía y que, con relación a la mujer nueva, escribió que «acaso no convenga que el espíritu de la mujer sea libre, pues abusaría inmediatamente». La cita irrita a Matilde, que, como otras modernas de la época, consideraba las diferencias entre mujeres y hombres histórica e injustamente construidas, enmendables a partir de la educación. «¡Bravo! —concluye—, los hombres no abusan nunca de ninguna clase de libertades: son unos santitos».

La modernidad genera ambigüedad en relación con la realidad sobre la que es agente de cambio haciéndola progresar. Inaugura la importancia de la subjetividad y, por extensión, de la exploración del yo, inestable y cuestionable, roto ya al menos en parte su vínculo con la esfera de representación de la tradición a la que la modernidad se opone. No ha de sorprender que en sus primeros escritos, la serie titulada «Cartas a la mujer tinerfeña» publicada en el diarioLa Prensade Tenerife diez años antes del comienzo de la guerra civil, Elena Fortún hable de la cuestión femenina constatando la efervescencia del tema en plena década de1920. Como otras autoras en su generación, relaciona el progreso al que debe someterse la subjetividad femenina con la regeneración de la patria, vista como hogar sobre el que la mujer debe operar. Cuando afirma que «al abrir los ojos a la nueva vida nos encontramos con que este hogar grande, que llamamos Patria, es como la casa de un viudo con hijos, en que todo es triste, duro, desolado, porque no hay mujer. Hay tanto que arreglar en esta casa sucia y sin gracia que no sabemos por dónde empezar y damos vueltas desorientadas», se hace eco de una serie de ideas presentes en los escritos regeneracionistas de todos aquellos, hombres y mujeres, que se aproximaron al problema de España adentrándose también en el problema de la mujer. Fortún, como Pardo Bazán en su momento, como su contemporánea Constancia de la Mora, su amiga María de la O Lejárraga o sus compañeras de Lyceum Carmen Baroja e Isabel de Palencia, retrata a la mujer como identidad que acaba de comenzar a regenerarse, receptora, como la nación, del impacto del progreso, imparable. El regeneracionismo social figura representativamente en los escritos periodísticos de la autora incluidos en este volumen. Son escritos que enseñan deleitando, deudores del institucionismo ya traten de arte, ciencias o sean entrevistas imaginarias. La perspectiva de regeneración a través del didactismo permanece incluso cuando lo que se trata son temas sociales en épocas convulsas, como en el artículo del30de mayo de1937«La nueva cocina madrileña impuesta por la guerra», en el que la autora se sitúa en el surrealismo para contar cómo alimentarse en tiempos de escasez, tema repetido enCelia madrecita(1939) y, especialmente, enCelia en la revolución(1987). En el citado artículo deLa Prensa, al afirmar concluyente que «por egoísmo nos han empezado a enseñar algo más de lo que hasta ahora parecía necesario saber», está aludiendo a los primeros cambios efectuados por la modernidad en la subjetividad de la mujer, la llegada paulatina de la sociedad de consumo y el capitalismo que habría de sacar a la mujer de casa, introduciéndola en el comercio, la fábrica, el taller y la universidad, y generando también abundantes discursos contrarios a la emancipación femenina dichos sin el menor sonrojo por autores como Ramón y Cajal o Gregorio Marañón.

La representación de la homosexualidad, como cualquier representación, está sujeta a códigos que varían con la historia. Elena Fortún y María de la O Lejárraga, escritoras casadas con escritores, no se identificaron con la heterosexualidad más que en apariencia. Matilde Ras, Lucía Sánchez Saornil, Victoria Kent y Victorina Durán no se casaron y vivieron una sexualidad no normativa en una época en la que se estaba construyendo el saber sobre la homosexualidad que avanzaría junto con la homofobia hasta nuestros días. Este saber se va produciendo al hilo del desarrollo de la nueva sexología por parte de médicos europeos como Krafft-Ebing y Havelock Ellis a finales del sigloxixy principios delxx. Con Ellis, el sexólogo inglés, se cartea la española Hildegart Rodríguez. En España, Gregorio Marañón escribirá sobre los estados intersexuales uniendo tramposamente el desarrollo intelectual con las tendencias sáficas. Ángel Martín de Lucenay escribe con profusión en la década de1930sobre temas sexuales que incluyen la homosexualidad tanto masculina como femenina y los estados intersexuales, defendiendo la normalidad de cualquier sexualidad. En líneas generales las relaciones intensas entre mujeres no molestaban al patriarcado por cuanto podían encubrir toda clase de vínculos de amor y amistad. En su exhaustivo análisis sobre la identidad de la mujer moderna, Luengo López afirma que «fueron muchas las mujeres modernas que decidieron mantener relaciones sáficas con otras mujeres, sobre todo con aquellas pertenecientes a su círculo de amistades, intelectual o artístico». En efecto, la amistad entre Ras y Fortún comienza en una época en que la feminidad sufre un profundo proceso de resignificación. El safismo de Victorina Durán, Victoria Kent, María de Maeztu y Lucía Sánchez Saornil ha sido de sobra documentado, incluso a partir de los testimonios y la obra de estas autoras. Pero la relación entre Ras y Fortún ayuda a entender mejor los conflictos identitarios de aquellas modernas que vivieron la afectividad y también el erotismo desde posiciones diferentes a la heterosexualidad.

Como evolución cultural, la modernidad y los procesos de modernización eminentemente socioeconómicos que la impulsan tienen una consecuencia especialmente pertinente para lograr una acertada comprensión del lugar de estas autoras ydel olvido que ellas y sus compañeras de generación han experimentado hasta épocas recientes. Además de modernas, son lo contrario. Poseídas por el esencialismo de los tiempos, no saben o no pueden pensar en la mujer sin desligarse totalmente dela tradición y de los roles de género tradicionales que la definen, con más rigidez entonces que ahora. Como ya se ha mencionado, la modernidad genera nostalgia del pasado. También miedo al cambio, melancolía y ansia de permanencia e inmutabilidad. Si la modernidad implica optimismo ante el proyecto de un futuro cada vez más perfecto, ese mismo futuro genera la conciencia de la fugacidad del tiempo, de la caducidad de lo humano, y la necesidad de asir lo que se va perdiendo y pensarlo melancólicamente porque es transitorio. Puede concluirse que la modernidad siempre genera lo antimoderno, el deseo del no cambio o el miedo al cambio que crea la necesidad de la permanencia inmutable y de la represión de lo nuevo.

El movimiento feminista hizo avanzar los derechos de la mujer en las primeras décadas del sigloxx. Para cuando llega1929y cae la bolsa neoyorquina, la visión positiva del progreso y de la urbe está siendo reemplazada por una visión negativa que se aprecia en obras tan dispares comoPoeta en Nueva Yorkde Lorca, la películaMetrópolisde Fritz Lang o la novelaManhattan Transferde John Dos Passos. El choque entre modernidad y antimodernidad no era nuevo, ya en Francia a finales del sigloxviilaquerelle des anciens et des moderneslo había puesto sobre la mesa, debatiéndose acaloradamente. Este choque se da en la vida de nuestras modernas entre la época dorada de su autoría en el Madrid anterior a la guerra civil y la segunda parte de sus vidas, tras el exilio, cuando viven lo que debe entenderse como una primera muerte, simbólica, pues el proyecto de modernidad que representaron desaparece del imaginario cultural en aras del conservadurismo de la sociedad europea del medio siglo y de la España del primer franquismo, convirtiéndolas en fantasmas de la modernidad, en seres que no han resuelto el dilema que supuso su existencia a medio camino entre lo viejo y lo nuevo. El historiador Mark Mazower nos recuerda que desde el período de entreguerras y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial los Gobiernos europeos efectuaron una política pronatalista destinada a exorcizar un «fantasma aterrador»: el de la mujer moderna. También lo diría Pilar Primo de Rivera en1938en un artículo que titula «La nueva mujer de España», y que parte de la premisa de que la moderna ha pasado y la nueva mujer está por llegar. Afirma: «Pasó la modernísima niña del Instituto-Escuela, joven intelectual que con severidad de nuevo Catón supo censurar los “errores”, los “defectos”, los “vicios” de un Felipe II, que no conoció la gran obra de nuestra colonización en América más que la crítica de fray Bartolomé, algo corregida y aumentada. Pasó la mujer vacía que por no saber nada, ni supo conocerse, ni supo ser mujer.

No hay sitio para ella en la España Nueva. ¡Nueva Mujer de España! Si es verdad aquello de que nadie puede dar lo que no tiene, no lo es menos que quien está lleno se desborda fácilmente y nosotras, con sencillez, sin pedantería, tenemos que dar mucho y dar bien. ¡Horizontes nuevos! ¡Horizontes de mujer! ¡Horizontes de Madre! Para formar conquistadores de Imperios, para formar hijos de España que conozcan, que quieran a su Patria, tenemos que conocerla y quererla nosotras primero».

Implícita en las palabras de la fundadora de la Sección Femenina de Falange hay una crítica a lo que Elena Fortún y Matilde Ras representaron en tanto que modernas: la valoración de la educación y del desarrollo de la mentalidad crítica, que Primo de Rivera ve antipatriarcal, es decir, feminista. Al definir a la moderna como «mujer vacía» la retrata al cabo como no mujer, desconocedora de su esencia, separada de lo específico de su sexo, la maternidad que los Gobiernos europeos necesitaban que las mujeres abrazasen para repoblar Europa tras dos guerras mundiales. Con todo, ella también, como Fortún y como otras pensadoras de vanguardia ideológicamente opuestas a Primo de Rivera, une mujer y regeneración nacional reformulando el vínculo que otrora significó la modernidad para hacerlo tradicional, maternal, doméstico, contrario a la emancipación femenina.

El Madrid del Instituto-Escuela al que asistieron los hijos de Elena Fortún es el Madrid del asociacionismo, el Madrid de los espacios en los que se desarrolló la amistad entre Tilde y Elena, un Madrid muy diferente de la ciudad a la que regresan tras los años pasados en sus respectivos exilios en Buenos Aires y Portugal. Su amistad dio comienzo probablemente gracias a las colaboraciones periodísticas de ambas autoras enBlanco y Negro. Corrían los tiempos del asociacionismo feminista, y lugares como el Lyceum Club, fundado en1926, la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, el Ateneo y la Residencia de Señoritas se convirtieron en punto de encuentro de las modernas de un Madrid en el que proliferaron las tertulias y los teatros de cámara. El asociacionismo femenino impulsó la cohesión política, el compromiso con la causa de la mujer y la inspiración para escribir. Generó escritura y autoría. Antes de la guerra civil, por tanto, nuestras autoras compartieron espacios de realización femenina y feminista en el Madrid republicano y prerrepublicano, tanto físicos, como los ya mencionados, como de escritura, en particular el espacio de la prensa periódica, medio clave para las ansias de autoría de las mujeres de la vanguardia, quienes vivieron, porotra parte, lo que ha de entenderse, como se ha visto, como una tensa modernidad.

Matilde Ras jamás se refiere a su Elena como Encarna. La amiga amada que añora y a la que dedica su únicoDiariopublicado, libro que vio la luz en una edición de muy poca tirada en Coímbra y del que se reproducen abundantes fragmentos en este volumen, no es Encarnación Aragoneses Urquijo, sino su álter ego ElenaFortún, nombre tomado de una novela escrita por su esposo, Eusebio de Gorbea Lemmi, tituladaLos mil años de Elena Fortún, en la que la protagonista abandona su cuerpo de mujer, visto como cárcel, para adoptar otras identidades a lo largo de diferentes etapas históricas, cambiando así su género y presentando el tema de la inversión sexual, forma más frecuente de definición de la homosexualidad en las primeras décadas del sigloxx.

El10de septiembre de1941Matilde Ras escribe una breve entrada en su diario sobre un tópico que, opina, define su identidad:noli me tangere. Dice así: «toda psicología donde está inscrito elnoli me tangere—lo cual supone un retraimiento, una delicadeza, una reserva, un orgullo, una aristocracia— despierta un fondo de recelo y de despecho, vagas antipatías y sospechas insidiosas en los que llama Cocteau “los tipos hechos en serie”. Porque esos quieren enterarse de las cosas manoseándolas; esenoli me tangerees a su avidez lo que el claro cristal para las moscas: un obstáculo inexplicable e irritante».

Noli me tangere, las palabras dichas por Jesucristo a María Magdalena tras la Resurrección, según el Evangelio de San Juan (20,17), se convertirán en un importante tema de la iconografía cristiana. Como traductora «archiconcienzuda», según ella misma se definió, parece saber quenoli me tangereno puede reducirse a un «no me toques».Noli me tangereimplica que nada ni nadie dependa de mí; significa «no quiero ser necesaria: quiero ser libre». Es una declaración de independencia que en el caso de Matilde conlleva una posición respecto a la modernidad. En tanto que mujer ilustrada, hija de una madre que ya era moderna, Matilde representa un estado avanzado dentro de la historia de la emancipación femenina. Al suscribir elnoli me tangeredesdeña la fraternidad igualitaria, que ella ve engañosa, producto del materialismo y el progreso. Esta especie de elitismo hizo que se acrecentase la distancia entre las dos escritoras tras los años de exilio. Cuando en su diario Matilde reflexiona sobre el lujo, está reflexionando sobre un componente de la modernidad que la guerra ha obligado a representar de nuevo. Ella lo entiende como necesario en la medida en que procura comodidad a la mente para que trabaje. Comodidades básicas, una cama confortable, agua fresca, mucha luz, alimentos sencillos y un espacio propio para trabajar, leer y escribir, junto con la cercanía de un interlocutor perfecto, es todo lo que requiere para vivir tranquila. De entre todos los interlocutores que pudo tener en vida destacan en este volumen Elena, que la acompaña en estas páginas, y el escritor portugués Ricardo Serra, compañero en el exilio, amigo que la cuida procurándole ese confort material que le era necesario para trabajar, pues, para ella, «el placer debe ser como el postre, el verdadero alimento de la vida es el trabajo».

De Serra subraya la afinidad intelectual que comparten. No son pareja, son amigos, en una época en la que florecen nuevas uniones entre hombres y mujeres como elcompanionate marriageo matrimonio de compañía, una unión entre hombre y mujer carente de realización sexual y cargada de empatía intelectual que enmascaraba sexualidades no normativas y compromisos de gestión cultural y de autoría como en el caso de María de la O Lejárraga, casada con Gregorio Martínez Sierra, ambos probablemente bisexuales y que, en cualquier caso, formaron un matrimonio de muy limitada vida íntima. Relata Matilde Ras el5de mayo de1943un viaje en tren a Lisboa que hacen juntos. En el vagón en el que están sentados, una mujer corpulenta de aspecto autoritario observa a los viajeros. Matilde otorga a este personaje secundario la facultad de saber analizar el yo, facultad que, por otra parte, ella ha ido revelando como propia a lo largo de su diario a través del análisis de los seres de su entorno y de las reflexiones frecuentes que vierte sobre la naturaleza humana apoyándolas en sus abundantes lecturas y sus trabajos grafológicos. Matilde considera que la desconocida aprecia en Ricardo Serra la «serenidad de su rostro, que encubre íntimas tempestades (¡oh, no le diste el pego, Ricardo Serra!)», y observa que esas tempestades le resultan a la severa señora «algo muy antagónico», concluyendo que su aversión al tipo humano evocado por la persona de Serra «fue tan patente que tuvo una contracción en los secos labios». Es importante destacar lo subjetivo de la interpretación de la autora, que a fin de cuentas está vertiendo su propio conocimiento del amigo y sus aludidas «íntimas tempestades». Contenida en estas palabras se halla una más que probable alusión, codificada, a la homosexualidad del hombre con el que comparte casa en el exilio. Ricardo Serra, del que apenas puede rastrearse información biográfica concreta, hecho relativamente frecuente en escritores homosexuales, salvo por la publicación de unos pocos poemas enPovo, es retratado por la grafóloga como un hombre refinado, culto y sensible; en una palabra: exquisito. Sutilmente lo afemina, invirtiéndolo, es decir, retratando posiblemente su homosexualidad. «Invertidos congénitos» era el término médico usado en la época para referirse a las personas de inclinación homosexual. Ella misma se otorga también rasgos considerados masculinos. Su independencia económica y su afición al trabajo, la esmerada educación recibida en la infancia, supervisada por el hermano mayor y por su madre, a quien recuerda con enorme cariño, la manera organizada de vivir la vida, viajando y aprendiendo, pero cuidando de la salud del cuerpo y de la mente, presentan a una mujer que desea resistir los avatares de la vida desde el compromiso con un responsable desarrollo personal.

La autoría de las mujeres se desarrolla pujante en esas primeras décadas del sigloxxen un clima de desconfianza hacia la moderna, arquetipo inquietante, deseado y temido. Textos como la novela de Victor MargueritteLa Garçonne, vertida al español comoLa garzona, considerada escandalosa al aparecer, traducida a todas las lenguaseuropeas y famosa desde finales de la década de1920hasta la de1950, unían el lesbianismo a la emancipación de la mujer y al feminismo de manera difusa, pues si bien es cierto que el homoerotismo se va haciendo más visible a principios del sigloxx,al hilo del avance del pensamiento científico sobre psicoanálisis y sexualidad, también lo es que la ciencia avanzaba al servicio del patriarcado y convenía en continuar representando la sexualidad de las mujeres a priori como un atributo muy simple, indisolublemente ligado a la maternidad. Sin embargo, la homosexualidad femenina fue vista por algunos analistas como una consecuencia lógica de los excesos del patriarcado, es decir, como el producto de unos tiempos caóticos. El travestismo, la bisexualidad, la identidad transgenérica, la transexualidad, el lesbianismo y la homosexualidad masculina tenían una conceptualización diferente a la actual en las primeras décadas del siglo pasado, décadas en las que se produce un aceleramiento del proceso de modernidad que ocuparía todo el sigloxxespañol y también un cambio en la conceptualización del lugar que ha de ocupar el arte en la sociedad, la cultura y la vida individual. A raíz de la publicación deEl pozo de la soledadde Radclyffe Hall en1928se empezó una campaña homófoba contra el libro y su autora. En relación con este hecho es pertinente destacar los términos en los que se formularon las críticas contra una novela que, por otra parte, ni era la única que en la Europa de finales de los felices veinte trataba sobre lesbianismo ni estaba siendo mal recibida por la clase intelectual británica. El director delSunday Express, James Douglas, de profundas convicciones cristianas, condenó de manera drástica la novela usando como argumento precisamente el, según él, preocupante aumento de la visibilidad del amor entre mujeres o la «inversión», como se denominaba entonces, congénita o adquirida. Esa visibilización del lesbianismo fue patente también en España, y contrasta fuertemente con la negación de la sexualidad femenina, o su reducción a la maternidad, que el nacionalcatolicismo propugnaría durante la dictadura, relegando la sexualidad femenina a dos opciones: por un lado la maternidad y la realización heterosexual y, por otro, la aparente negación de la sexualidad en las vidas de solteronas y monjas.

Los escritos de Krafft-Ebing, padre de la sexología moderna, junto con Havelock Ellis, fueron sustituidos en la década de1920por los de Freud. Los tres coincidieron en un punto: el amor homosexual, ya fuese entre hombres o entre mujeres, constituía un problema en el que la medicina debía involucrarse para elucidar si era un mal congénito o el resultado de un trauma o de un problema de crecimiento y desarrollo. No ha de extrañar que en el autobiográfico escrito «Nací de pie», incluido en este volumen y redactado probablemente en Buenos Aires, Fortún reconstruya su nacimiento incluyendo el tema de la ambigüedad genérica. Rememora que al nacer fue declarada en primera instancia niño, declaración corregida por el médico que atendía el alumbramiento. El dictamen de sexo equivocado en el nacimiento ofrece a la escritora un origen a su carácter «invertido» de adulta. La declaración de inversión en el nacimiento no puede disociarse del desarrollo de lo que Foucault llamó unascientia sexualis, que en España se manifestará en los escritos de Marañón, Novoa Santos, Vital Aza y Hildegart Rodríguez Carballeira, entre otros. Matilde Ras también narra su infancia reconstruyéndose a sí misma como una niña especial, criada en igualdad educativa respecto a su hermano varón, curiosa y ávida lectora, que, como Celia, encontraba placer en escuchar cuentos. Más frecuente que el significativo tópico delnoli me tangerees la insistencia de Matilde Ras en su carácter melancólico. Su melancolía es retratada como poderosa y amplia, profunda, característica primordial de su ser. Así, afirma que, a pesar de su inclinación a disfrutar de los viajes y ser feliz por el alimento que estos procuran a la imaginación, «bajo mi traza de contento, corre el río, mucho más caudaloso que el Tíber, de mi melancolía. Y dejemos que corra». Esa aceptación de la melancolía como parte integrante del yo y de su vivir existe en diálogo con la modernidad y la identidad de género. Matilde Ras fue quijotista. Escribió sobre el ingenioso hidalgo y el mundo caballeresco de sus aventuras, viendo al antihéroe de Cervantes como la más melancólica de las creaciones literarias. Este aspecto, ocupa un lugar destacado dentro del imaginario homosexual. Aparece relacionada con el sentimiento de pérdida del amor. Tiene que ver con el saber y el conocimiento profundo del yo y sus inclinaciones, pues solamente puede sentirse melancolía ante una emoción profunda que se conoce y no se puede realizar. Este aspecto, por tanto, constituye un discurso que funciona como pared o puerta del armario en que se encierra el deseo prohibido entre personas del mismo sexo. Ambas autoras crean un armario tanto para esconder como para mostrar su homoerotismo. Gracias al trabajo de Kosofsky Sedgwick, Raquel Osborne y otras estudiosas sabemos que si bien el patriarcado parecía no prestar demasiada atención al lesbianismo, las mujeres lo vivieron ocultándolo y mostrándolo a través de códigos. El armario es un espectáculo a la vez que un espacio cerrado.

Aunque no podamos certificar el nivel de intimidad erótica al que llegaron, sí puede apreciarse una relación de amistad platónica e intensa en la que el deseo haciala otra se hace patente al verbalizar Elena Fortún en la carta de despedida a Matilde laintensidad de las emociones que experimenta al entrar a la alcoba de su amiga y verla dormir, admirando a la vez su belleza, blanca y sublimada en el sueño. Las cartas, los diarios y otros documentos de carácter íntimo son un testimonio insustituible de entrada al armario de la afectividad de las modernas y de conocimiento de las tensiones y la culpabilidad causadas por la conciencia de una identidad genérico-sexual no normativa. Elena Fortún escribe «Para Celia. El apoyo moral de la esposa» al final de «Nací de pie», y exhibe en este texto inédito el arrepentimiento de no haber sabido domeñar el deseo. En base a su propia vida, insta a su personaje a no olvidar que «el apoyo material del matrimonio es el hombre, y tú, mujer, debes ser el apoyo moral. Si no lo eres, recibirás tu castigoirremediablemente. Si él habla en público, ¿lo tomas en broma? ¿Te burlas de su trabajo? ¿Te burlas de su manera de vestir? Es muy posible que tu marido sea ridículo, “pues carga sobre tu espalda la mitad de su ridiculez: esta es tu cruz”. No hay otro recurso a tu felicidad. Si no lo puedes sufrir, sepárate, antes de que sea tarde. Pero si lo quieres, agarra la mitad de la cruz, que él lleva con trabajo sobre sus espaldas, y como el pobre Cirineo di: ¡Adelante!».

En diversas ocasiones en su obra y también en su correspondencia, Elena Fortún hablará del peligro de la no represión. Las ideas freudianas sobre la importancia de la represión del deseo homosexual como parte del proceso de crecimiento de cualquier ser humano desembocarán en la conceptualización de la homosexualidad como fase primera del desarrollo del ser humano sano. En el artículo «El girasol y el sol», publicado el1de junio de1930en la serie «Historias naturales» deGente menuda, Fortún critica al girasol que piensa que es único y que la luz le sigue y no se da cuenta de que es él quien inevitablemente sigue al sol, verdadero astro. Se equivoca, según el yo autor, el girasol de «cara de esgrima» al tener «delirios de grandeza» y olvidarse de que es su obligación seguir al sol, como el nombre «girasol» indica, apuntando a una esencia que nunca ha de traicionarse, lo mismo que traicionar la esencia femenina de esposa conlleva castigo y dolor, soledad y aislamiento. La culpabilidad por el suicidio de su marido la acompañará siempre. Contrasta fuertemente con la opinión de Matilde sobre sus deseos propios, definidos como «bandada de pájaros. Volaban. Se dispersaban. Iban lejos. ¡Oh, si hubiera podido seguirlos!». Implícita en esa afirmación está la melancolía de realización de otro proyecto identitario acorde con el deseo ido.

Elena Fortún muere en1952. Matilde Ras viviría aún diecisiete años más. Matilde da la bienvenida a su amiga agonizante a Madrid con postales llenas de palabras cariñosas y el recordatorio de que la ciudad a la que ha llegado es su Madrid, que, como ella misma, le da la bienvenida. Sin embargo, el Madrid en el que ambas mueren poco tiene que ver con el que abandonaron al final de la guerra civil. La creadora de Celia fallecería el8de mayo, tras meses de dolorosa agonía. Matilde llegó a ver el monumento a Elena Fortún en el parque del Oeste, erigido por suscripción popular, en el que se implicó sobremanera y a cuya inauguración acudió, participando en el homenaje póstumo a Elena. Madrid aparecía en susDiariosbajo la muy desfavorable óptica de la posguerra; era una ciudad plagada de fantasmas, sin las comodidades de Lisboa; se había convertido en la ciudad del «ya no tengo casa», del trauma y de la pérdida.

En repetidas ocasiones hará referencia Elena Fortún al papel de la ficción en su vida y al carácter de suplantación de la realidad que le otorga. Ella es lo que escribe de la misma manera que Matilde se vierte a sí misma en sus diarios, hábito de escritura que cultivó toda su vida. En ambos casos asistimos a la importancia de la dimensión autobiográfica en la escritura femenina y en el examen de la autoría y del yo, terreno este último conflictivo, sacudido por el esencialismo de la época y el choque del mismo con la modernidad, que saca a la mujer de la tradición presentándole nuevos modelos identitarios, tanto de comportamiento como de trabajo, género y sexualidad. El13de enero de1947Matilde escribe en su diario que «Elena, sin decirle nada ha acudido siempre mil veces a mí en todo lo que me hacía falta, moral o material: […] qué sería de mí sin ella, de cerca o de lejos». La genealogía de nuestro feminismo ha de entenderse y estudiarse desde la distancia impuesta a las mujeres por la guerra y el exilio. La obra de estas dos grandes creadoras fue, entre otras cosas, expresión de tensiones personales en relación con su identidad sexual y genérica, faceta que figuró de forma prominente en el debate sobre mujer y progreso articulado en la vida cultural y social de nuestro país en las primeras décadas del sigloxx. En los últimos veinte años se ha realizado una ingente recuperación de la vida y la obra de las mujeres de la vanguardia, que ejecutaron su obra junto a los reconocidos autores de la generación del98y del27. Ellas son los grandes fantasmas de la modernidad española. La sociología de nuestro sigloxxy la historia de la literatura, cultura y arte españoles no estarán completas hasta que no hayamos incorporado un saber profundo sobre nuestras modernas que abarque su vida de autoras y su vida de mujeres disidentes.

N. C.-A.

BIBLIOGRAFÍA SELECTIVA

Bravo-Villasante, Carmen, I.Field,et al.,Elena Fortún (1886-1952), Madrid, Publicaciones de la Asociación Española de Amigos del IBBY,1986.

Capdevila-Argüelles, Nuria, «Elena Fortún (1885-1952) y Celia: elbildungsromantruncado de una escritora moderna»,Lectora, núm.11,2005, págs.263-280.

—,Autoras inciertas. Voces olvidadas de nuestro feminismo, Madrid, Horas y Horas,2008.

Carretón Cano, Vicente, «Victorina Durán y el círculo sáfico de Madrid. Semblanza de una escenógrafa del27»,El Maquinista de la Generación, núm.9,2000, págs.4-20.

Dorao, Marisol,Los mil sueños de Elena Fortún, Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones,1999.

Faderman, Lillian,Surpassing the Love of Men. Romantic Friendship and Love Between Women from the Renaissance to the Present, Nueva York, Morrow,1981.

Fraga Fernández-Cuevas, María Jesús,Elena Fortún, periodista, Madrid, Pliegos,2013.

—, «Ante la escritura. Un retrato de la polígrafa Matilde Ras»,Clarín: Revista de Nueva Literatura, año18, núm.105,2013, págs.46-56.

Kosofsky Sedgwick, Eve,Epistemology of the Closet, Londres, Penguin,1990.

Luengo López, Jordi,