Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Renacimiento

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Biblioteca Elena Fortún

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

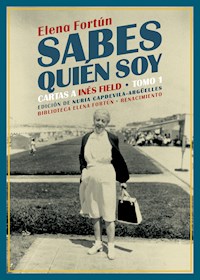

Sabes quién soy agrupa las cartas que la creadora de Celia escribió a la intelectual argentina Inés Field (1897-1994) entre diciembre de 1948 y mayo de 1950. Recién llegada Fortún a un Madrid en el que se siente extranjera, recibe la noticia de que su marido se ha suicidado en Buenos Aires durante su ausencia. Dan así comienzo meses de nomadismo entre España, Argentina y Estados Unidos y una intensa correspondencia remitida desde el mar y desde tierra firme. La dura realidad del regreso del exilio y el trauma de la guerra asoman en estas misivas que son también un epistolario de amor, amistad y ausencia. Una difícil estancia al norte de Nueva York y la crónica del alejamiento entre una escritora y un hijo mentalmente deshecho por lo vivido en la guerra civil y por no aceptar el éxito literario de su madre, rematan esta crónica que es la historia, contada en primera persona, del regreso a España de esta inmensa escritora, conocida y reconocida por ser la gran autora del género infantil de nuestra literatura, ahora redescubierta como gran autora de literatura sin etiquetas. Su autobiografía novelada Oculto sendero y este epistolario son una buena muestra de ello.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 435

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Elena Fortún

sabes quién soy

cartas a Inés Field

[ tomo 1 ]

Edición e introducción de Nuria Capdevila-Argüelles

Biblioteca Elena Fortún

Directoras:

Nuria Capdevila-Argüelles y María Jesús Fraga

© Herederos de Elena Fortún

© Edición e introducción: Nuria Capdevila-Argüelles

© 2021. Editorial Renacimiento

www.editorialrenacimiento.com

polígono nave expo, 17 • 41907 valencina de la concepción (sevilla)

tel.: (+34) 955998232 •[email protected]

Diseño de cubierta: Alfonso Meléndez

isbn: 978-84-18818-01-1

Introducción

«Todo es mentira. Todo lo que vemos es una pesadilla y la única verdad está fuera de aquí».

31 de diciembre de 1948

La publicación de estas cartas a Inés Field (1897-1994), escritas entre finales de 1948 y finales de 1951, impulsa la expansión de la propuesta de análisis desplegada en mi introducción crítica a Oculto sendero, la autobiografía novelada de Elena Fortún publicada en esta colección. La pregunta y los imperativos de una voz interior a la narradora en el duermevela –«¿Quieres ver cómo descorro la cortina? Mira la puerta… Atiende…»– interpelaba. Sin saber a ciencia cierta la narradora si era pesadilla o simplemente sueño que no debiera atemorizar, también la voz le invitaba a intentar asir verdades ocultas y, por tanto, a considerar las dimensiones del engañoso mundo en el que vive el yo apenas salta de la cama y se incorpora a la realidad que es fruto de la mano y la mente humana. La cama es también punto de origen de gran parte del texto de muchas de las cartas de Encarnación Aragoneses Urquijo1 a Inés Field, cama como destino narrativo al que llegará tras las vivencias recogidas en las cartas de este volumen. Lugar de reposo de un ser a quien vivir le cuesta cada vez más, Elena Fortún avanza estos años por un viaje de dolor físico y aprendizaje espiritual que, impulsado por el trauma referido al comienzo de este epistolario, le hará querer asir lo inmaterial de la mano de la mujer con la que sintió que tenía un matrimonio de espíritu y a la que le dice que el mundo real, donde todo es artificio creado por nosotros, es mentira. Lo verdadero nos es invisible. Las cartas participan de esa idea de que lo verdadero se comunica en el silencio, del que está más cerca el papel en un sobre encerrado.

Como en el caso de la historia de María Luisa en Oculto sendero, para caminar por él hubo que descorrer la cortina: se abrió la puerta del armario. La autoría o función autora Elena Fortún estaba dentro, atormentada y significativa, representada en la literatura que no dio a su editor Manuel Aguilar y muy especialmente en esa novela autobiográfica y en esta correspondencia, de por sí otro texto memorialístico en primera persona que abarca los últimos años de la vida de la autora de Celia. En estos años, Encarnación Aragoneses Urquijo es una narradora herida que escribe desde la certeza de la muerte, en más de un sentido. Desentrañarlos y contribuir al estudio de la autora es el propósito de esta introducción y de estos dos volúmenes de importante correspondencia.

Aunque sea imposible separar la cama del cuerpo enfermo y doliente, del dolor y de la cercanía de muerte, no es ese el único encierro del que salió esta correspondencia ni el único silencio que se rompe al publicarla y ampliar nuestra percepción de la humanidad de una gran escritora. Ella acabó convencida, al final de un difícil período de convivencia con su hijo en Estados Unidos, de que «[…] es mejor hacer el silencio ya sobre todo». Ese todo, el pasado violento de España, el pasado tenso de su propio hogar antes de 1936, ella misma, pierde su lugar en la historia y la memoria que como madre podría haber legado a su hijo y a su nuera, a quien llamaba hija también. Con el miedo a la agresividad filial, Fortún acepta un pacto del olvido que no puede separarse del que se hizo en España al comienzo de nuestra transición ni tampoco de nuestra tensión actual en relación a la memoria histórica, tan necesaria como necesario es recuperar este epistolario para iluminar la vida, obra y muerte de esta autora y su generación. «[M]i ser interior me es absolutamente desconocido», escribe desde Madrid en los primeros tiempos del regreso. Hay que dudar de esa declaración de desconocimiento pues el saber fue siempre central en su vida. El autoexamen de su yo, doloroso, ocurre en cada carta.

El último de los deseos que Elena Fortún podó fue pasar los últimos años de su vida con Inés. La historia de esa poda ha quedado narrada en estas más de cien cartas, divididas en dos volúmenes. De esa historia se conserva solamente una perspectiva: la contada por Encarna a Inés. No firma ni una sola carta como Elena Fortún aunque sí habla de su alter ego escritor y la actividad intelectual y literaria es uno de los temas de esta correspondencia, tanto la escritura como la lectura y el pensamiento. Encarnación Aragoneses Urquijo, lectora ávida de libros sobre filosofía y espiritualidad, siempre ansiosa por asir lo inmaterial para entender mejor la existencia y su propio papel en el mundo, lee siempre que puede lo mismo que Inés y reflexiona sobre lo leído. Sigue sus recomendaciones, busca los libros o recibe agradecida los que su amiga le manda. Las lecturas, el rezo, diálogo con Dios que Encarna se esfuerza en conducir con profundidad para sentir su consuelo, y la introspección, ese pensamiento que Fortún intenta, tal es la sed que tiene de explicarse, no fluya atormentado sino claramente explicado para ella misma y para Inés en las cartas, forman parte de las cartas escritas entre el 14 de diciembre de 1948 y el 25 de diciembre de 1951. Este primer volumen incluye las cartas conservadas escritas antes del regreso definitivo a España en la primavera de 1951. Está aquí aún el yo de una escritora exiliada y nómada, insegura además de su lugar en el mundo.

En conversación con la profesora gaditana Marisol Dorao, responsable de la llegada a España del archivo de Fortún así como de la primera investigación biográfica sobre la autora, la argentina Inés Field afirma que tiene «muy poco conservado del pasado»2. Conservó, sin embargo, esta correspondencia, guardándola desde diciembre de 1948, mes en el que se suicida Eusebio de Gorbea Lemmi, marido de Elena Fortún, en Buenos Aires. Corría la década de 1980 cuando Inés Field compartió cartas y conversación con Marisol Dorao. Aún estaba asintomático el largo Alzheimer que causaría la muerte a esta última en el año 2018. Recopilaba datos con calma en las temporadas en que sus obligaciones académicas se lo permitían. Antes de acabar el volumen Los mil sueños de Elena Fortún (1999) en la década de 1990, la enfermedad empezó a mermar las capacidades de redacción de Marisol Dorao, como puede apreciarse particularmente en los últimos capítulos del libro. En ellos transcribe casi literalmente pequeños fragmentos de la correspondencia de Elena Fortún y no puede hacer mucho más. En línea con lo que sintió en relación a Oculto sendero, Dorao se distancia de todo aquel contenido de las cartas que se acerca a las facetas de la identidad de Encarna que le resultaban incómodas: la homosexualidad de Encarna manifestada por ejemplo en los celos de ser suplantada por otra en los afectos de Inés, en las exaltadas despedidas de las cartas y en las referencias a amores entre otras amigas, en las cuestiones de no ortodoxia genérica y en la tensiones entre estas facetas disidentes y las femeninas más convencionales, las cuales continuamente chocaban tanto en la vida pública como en la privada de Encarna-Elena y de casi todas las modernas que vivieron en mayor o menor medida un proceso de emancipación que reaccionaba contra el estereotipo decimonónico del ángel del hogar.

El ejercicio diario de tener confianza, es decir, estar en el mundo aplicando la misma fe que se aplica en el rezo-comunicación con Dios para vivir así con la certeza esperanzada de que Dios cuida, sabe y guía, parece haber sido tema clave de las conversaciones entre las dos amigas. Los aspectos prácticos de la existencia diaria también tienen su lugar e iluminan una serie de hábitos que permiten reconstruir el modo de vida de nuestras modernas. Brilla el ameno estilo fortuniano y la perspicaz observación del entorno incluso en los tiempos más aciagos. El autoexamen constante de sí misma y la necesidad de ser amada rematan este epistolario. A pesar de no conservarse las cartas de Inés a Elena, es posible intuir la personalidad de guía de la profesora y teóloga, ya reflejada por Fortún en El cuaderno de Celia: «Porque está de manifiesto mi necesidad del papel rayado para dar dirección a mis renglones indecisos y de aquella mano pequeña […] pero enérgica, animosa y fiel de sor Inés. Si se hubiera apoyado en mi hombro en los momentos difíciles […], es posible que yo no hubiera sido tan tontuela ni me hubiera pegado tantos coscorrones con la vida». En este fragmento del epílogo del libro, Fortún fagocita a su personaje otorgándole características y vivencias que no le pertenecen sino que le son propias a ella, «la madre de Celia», como se autodenomina en estas cartas alguna vez. La Celia traviesa de la infancia se convirtió en una joven sensata y después en una mujer predecible y callada, como se ha discutido en relación al volumen Celia se casa en esta misma colección; los coscorrones son de Fortún y el reconocimiento es a la mano amiga de Inés. Y continúa desplegando en estas cartas la visión de sí misma como ser que va dando tumbos o pegándose coscorrones mundo adelante aunque quiere progresar en la fe y en su propia calidad espiritual, pues ese avance es parte del enamoramiento que siente por Inés. Prueba comprometida de que la quiere profundamente es validar su magisterio y demostrar en el diálogo epistolar que no cae en saco roto.

El 15 de septiembre de 1948 Inés manda una postal a Elena. Está en Tandil disfrutando de unas vacaciones. Desde un paisaje idílico escribe a su «queridísima»: «Perdóname que no te escriba largo. Pero no dejes de hacerlo tú, por favor. De casa me mandan inmediatamente lo que llega. No he recibido más que una desde que estoy aquí, hace ya diez días. Creo que estoy mejor. Lo que anda mal es la sensiblería: desbordo una piedad universalizada patológica. Muchos besos, Inesita»3. Del texto se desprende qué importante fue para ambas hablar de la intensidad de sus emociones, vaciar el corazón, como pidió Elena el 30 de noviembre de 1949, en las cartas. Encarna no dejaría de hacerlo ni tampoco de apelar en cada carta a la piedad y a la sensibilidad de su maestra espiritual, la persona con la que le hubiese gustado compartir sus últimos años en un curioso gineceo conventual para dos, en el Pirineo o en Ibiza o en la sierra, pero de la que le acabó separando un océano.

En relación a su cuidadoso magisterio espiritual y a la conflictiva relación con la iglesia que Encarna trajo de España, Inés toca, en conversación con Marisol Dorao, la importancia de la inteligencia para poseer bondad y comprensión:

A mí no me preocupaba el conflicto religioso [de Encarna]; […] soy católica practicante pero no averiguo lo que creen los demás, no, me tiene sin cuidado; así que no me preocupó lo que pensaba […] de la religión Encarna pero… yo no sé, cuando se es inteligente, no se tienen contras tan duras contra nada porque uno comprende que los demás piensen lo que piensen, así que nunca he tenido yo mucho análisis de eso… pero era tan buena que, verdaderamente, aunque no fuera a misa estaba con Dios, sí.

El estar con Dios era para Inés un ejercicio y un trabajo de pensamiento, una autodidaxia que ella podía apoyar, un camino hacia la armonía sólo posible si se razona y se contiene sensibilidad desaforada, experimentable ante la naturaleza o el arte, por la que ella se regaña a sí misma con humor, y también la vanidad. Este es el camino por el que Encarna la intentará seguir a pesar de dudar si la inteligencia es cosa buena o cosa mala, dado que tanto mal ha traído a su vida el haberla cultivado en el distanciamiento de su papel de esposa y madre a la que lo doméstico parecía un encierro que no lo será tal en la vejez de su último cuarto propio barcelonés. «Tú eres una creación de Dios, no una invención tuya…» escribió Inés Field a Fortún en una de esas cartas no conservadas pero citada por Encarna. Parece invitarla a aparcar el yo juez tan soberbio que condena sin piedad, a no ser vanidosa y no pensar en sí misma con juicios crueles y grandilocuentes, en los que Fortún incurre al calificarse de monstruosa, deleznable, lodo, ruin.

La respuesta de Inés fue la benevolencia encubierta de razonamiento de fe: a ella no le correspondía juzgarse y era un acto de orgullo sin domeñar hacerlo. Así no podría seguir a ese Dios en el que buscaba alivio para esta última etapa de su vida. Inés siempre le repitió que era buena y Elena siempre lo dudó. Su paz siempre pendió de un hilo, como de un hilo fino pero resistente pensaba que pendía su espíritu de su cuerpo, al que llegó a denominar al final de su vida «hija». Como hija, era mejor no mimarla ni en el fin ni desde luego antes, como ella cree que hizo al emanciparse y ser Fortún. Hubiera sido mejor educar al cuerpo-hija en el sufrimiento, una conclusión tristísima. Inés, sin embargo, reconoció en Elena la posibilidad de fortalecimiento espiritual. Era una cuestión de cumplir con un rasgo claro en el carácter de Encarna: el acabar lo que se empieza y no dejar las cosas a medias. Al compilar su cuaderno de notas sobre Elena Fortún y Eusebio Gorbea, Inés Field escribió:

Veía en Encarna una buena base de formación religiosa, conocimiento amplio del cristianismo, aptitud mística, fe en Dios. Pero vivía con el alma desasosegada, cosa casi natural a causa de sus continuos problemas existenciales, su difícil relación conyugal, el desapego agresivo del hijo (por carta). Pensé que la Iglesia podía tal vez ayudarle.

Ella –como yo– necesitaba la integridad de las realizaciones, la precisión, que las cosas que hacía quedaran completas. Los cabos sueltos conspiraban contra su paz. (Pienso que pertenecer a medias al marido, haber convertido el matrimonio en pura fraternidad fue una causa permanente de sufrimiento y malestar para ambos. Pero no lo podía remediar, no he conocido a nadie más ajeno al sexo que Encarna). Por eso me pareció que ese Dios y ese Cristo que la rondaban sin ataduras, a quienes invocaba sin corresponder con el cumplimiento de actos y obligaciones prefijadas, que ese bautismo colgando de un hilo en lugar de ser eslabón de una cadena constituían para ella un desperdicio lamentable. Se acercó a los sacramentos y a las prácticas litúrgicas. Le hizo mucho bien, dio un sentido a sus sacrificios4.

En la última carta de 1948, casi al comienzo de este epistolario, un par de semanas después del suicidio de Eusebio Gorbea, Encarna escribe con las mismas palabras que la protagonista de la película Cría cuervos (Saura 1976) usaría ante la muerte: «todo es mentira», una mentira aterradora en aquel duro momento de exiliada regresada llamada Encarnación Aragoneses, a quien la inesperada noticia de la muerte de su marido lanza a una relación negativa con Elena Fortún. Con todo, si la mentira es todo lo que se ve en el mundo real, la verdad está entonces escondida, invisible, lejos de ese «aquí» que puede ser el mismo Madrid, la realidad diaria, e incluso el espacio de emociones y testimonio de vida que las cartas van creando, oculto sendero textual en el que quien escribe en primera persona va intentando, como es preceptivo, llegar a alguna verdad prístina sobre su yo, el yo de un ser a quien dedicará los peores adjetivos: mala, débil, monstruosa, de alma ruin, «criatura tan estúpidamente mala, que hace el mal sin sentido como un espíritu malo», que no ha de tener «ni siquiera un poco de paz cuando no se ha merecido nada más que dolor y remordimiento». Nada de esto es justo con ella misma ni hace justicia a la enseñanza y el amor de Inés. No obstante, tampoco son afirmaciones verdaderas desde el momento en que los calificativos quedan plasmados en el papel, y quizás dichos en voz baja mientras redacta, es decir, sacados al mundo de la mentira aunque luego queden encerrados en la carta.

Los juicios desafortunados hacia sí misma se ven exacerbados desde el comienzo de estas cartas por el suicido de Eusebio en Buenos Aires que Inés y Victorina Durán tuvieron que comunicarle. Todas las cartas, y tras ellas el devenir de la vida, están condicionadas por este suceso que, lamentablemente, otorga un último dominio sobre el yo de Encarna a un otro masculino y patriarcal que no encajó de buen grado no controlarla como esposo. Victoria pírrica de la muerte del padre que hará que por fin domine, como siempre quiso, el universo femenino a su lado, pero que en todo caso no cambia que el ser de Encarna-Elena permanezca lleno de elusiva riqueza e interés aunque tenso de dolor en esta correspondencia.

Madrid ya no le gusta pues siente que no le pertenece y no quiere tampoco reconectar con el pasado sáfico que en la ciudad vivió antes de 1936, como se analizará en el segundo volumen. Las cartas fueron remitidas desde Madrid, desde el mar en ruta España-Argentina y Argentina-USA, desde el pueblo de Ortigosa del Monte en la provincia de Segovia, desde Orange (New Jersey), al norte de Nueva York, desde Barcelona capital y desde el imponente sanatorio Puig de Olena, en Centellas, hoy cerrado en parte y en parte dedicado a otras funciones. Desde estos lugares se despliega una amplia temática tanto sobre aspectos cotidianos de la existencia como sobre asuntos inmateriales del espíritu. Discurre en las cartas la manifestación de una profunda amistad entre mujeres, un enamoramiento tardío por parte de Encarna, vivido a medias y a medias soñado pues, como todos, este es un epistolario de ausencia.

Están también la dura realidad del regreso del exilio, el padecimiento físico y el sufrimiento espiritual, la aceptación de la cercanía de la muerte, la lealtad de una red de amistades y apoyos a ambos lados del Atlántico, la necesidad de soledad y silencio, y, como siempre, la espiritualidad de Fortún, su búsqueda de Dios y la posibilidad de descansar en Él a través de la amiga amada que vive con más paz espiritual que ella. Se hallan en este corpus además el amor a España y el extrañamiento de quien regresa del exilio y siente la extranjería en lo que otrora fue patria, la gratitud hacia Argentina y las amigas de allí, la paz de la sierra madrileña y el amor al paisaje y al paisanaje, el impacto negativo en la salud mental y física de no tener cuarto propio y de ser tratada con violencia, el alivio de recuperar ese cuarto y vivir en él con cierta tranquilidad una temporada desafortunadamente corta y, por último, la capital importancia de la independencia económica y el miedo a la precariedad sofocado por un creer que Dios provee siempre. De eso no hay que dudar pues esa duda implica no participar del dogma cristiano de que Dios siempre cuida de sus hijos y Dios sabe cómo cuidarla en su camino. «El camino es nuestro pero el fin es de Dios», había escrito Elena a su amiga Matilde Ras, quien también aparece en estas páginas, años antes, en otra carta recogida en la antología El camino es nuestro.

El archivo del cineasta y académico José Luis Borau, consultado como parte del trabajo investigador necesario para contextualizar estas cartas a Inés Field guarda, además de la abundante correspondencia de Elena Fortún y Eusebio de Gorbea con su hijo Luis de Gorbea Aragoneses, una serie de fotografías de Encarnación Aragoneses Urquijo a principios del siglo XX. No son en absoluto fotos de Elena Fortún. Son fotos de la escritora liminal que Aragoneses Urquijo fue, anteriores a la llegada de la autoría y la agencia cultural a su vida. Dado que esta autoría estuvo directamente ligada a la entrada de una Encarna mayor, ya casada y madre, en el mundo emblema de lo nuevo de la mujer moderna española, estas fotos testimonian la inmensa ruptura que significó el adoptar esta identidad para ella. No fue una hija del siglo XX sino una hija del XIX que abrazó la modernidad del XX en la edad adulta y de forma tan insegura como desesperada pues el matrimonio se le presentaba como obligación inescapable pero nunca deseada. Los armarios de la literatura que se abren a través una lectura feminista muestran la vida desde una perspectiva de género. En esa apertura, el papel de los epistolarios es fundamental en tanto que no fueron escritos para ser publicados por lo que en mayor o menor medida ofrecen una ventana al interior de la persona y a lo específico de la salida al exterior como hombre o mujer, así como una intrahistoria de autoría y de la lucha por entender el yo, su agonía y su caminar a la muerte, único destino cierto. En las más de cien cartas de esta correspondencia se esclarece la dura y apasionante experiencia vital de las modernas y, en definitiva, el conocimiento sobre experiencias que hoy, rescatadas, se han de quedar para contribuir a nuestro conocimiento sobre la historia de la autoría femenina. Aparecen las redes de mujeres que entre Buenos Aires y Madrid apoyaron a Elena Fortún y a otras autoras y artistas, la vida cotidiana, la precariedad y la riqueza, y también entrañables hábitos cotidianos como el gusto de las modernas por la merienda, momento sin duda relacionado con las tardes en espacios como el Lyceum de Madrid o el Club argentino de mujeres de Buenos Aires, junto con vivencias dolorosas como la enfermedad o como la agresividad con la que, por ser Elena Fortún, Encarnación Aragoneses Urquijo es tratada por su hijo en Orange, New Jersey, una vez que éste consigue tenerla con él allí, sin cuarto propio pero encerrada.

Como también la tuvieron otras mujeres nacidas en la década de 1880, inmersas en la modernidad del Lyceum y la ILE bien entradas en la treintena, Fortún tuvo la sensación de haber nacido antes de tiempo. El salto a la esfera pública de ellas representó un revulsivo contra modelos tradicionales que ya habían aceptado, en la vestimenta, en la conducta, en definitiva en la vida pública, en la privada y en la secreta. Encarna era esposa y madre, segunda de a bordo en el barco del hogar capitaneado por un hombre neurótico, «un señor español incapaz de comprar patatas y pan para cenar porque no se iba a manchar el traje negro», que «pensaba siempre muy mal, […] que creyó que ella lo había abandonado y que no volvería de España. No conocía nada a su mujer. Lo cual no era raro». Este testimonio a Marisol Dorao de la psiquiatra Fernanda Monasterio, amiga de Encarna, no muestra nada de benevolencia hacia Gorbea, morboso y deprimido, proclive al delirio y también un donjuán, que «ni corto ni perezoso abrió el gas y no dejó ni una línea».

Las fotografías de estudio de Encarna probablemente recién casada en la década de 1910 determinan la distancia que separan a la señora de Gorbea de Elena Fortún. Retratan una mujer decimonónica, con moño o vistoso sombrero, vestida elegantemente a la moda fin de siècle con falda larga, pesada enagua y blusa de manga abullonada, más parecida a Emilia Pardo Bazán que a la Fortún de pelo corto, corbata y traje sastre que puede verse a toda página en La mujer española. Cien años de su historia (Campo Alange, 1961), en la portada del libro homenaje Elena Fortún (1886-1952) y en las fotografías de la argentina Inés Field y la exiliada Encarna que se conservan, tomadas en un viaje a Mar del Plata en las que vemos dos mujeres sonrientes y ostensiblemente felices de estar juntas, frente al mar, con falda por la rodilla y sin medias, a años luz del rito de paso femenino del moño y la falda larga vivido por Encarna en la primera juventud, a juzgar por las fotos conservadas en el archivo Borau. Este rito fue contado por Isabel Oyarzábal, compañera de Fortún en el Lyceum Club, en su autobiografía He de tener libertad (2010, 1940):

Aquella primavera, un amigo le comentó a mi padre delante de mí que mis piernas constituían una tentación y que debería cubrirlas. Deseé no tener piernas. Mi padre decidió presentarme en sociedad y vestirme de largo. El día que me recogieron las trenzas en un moño por primera vez sentí que mi cabeza era toda alfileres. Las faldas largas me resultaban incómodas y no hacía más que tropezar, cosa que divertía a mi padre sobremanera. Mi madre me acompañó a visitar a parientes y a amistades […]. Acabadas las visitas, empecé a ser considerada una señorita (75).

Encarnación Aragoneses, por su parte, lamenta en una carta a su hijo el 3 de noviembre de 1946 su infancia solitaria en la que no se le permitió salir sola a la calle hasta los 20 años y también su «espíritu inquieto […] que se había adelantado 20 años a su tiempo». Instalada en su juventud en el tedio de las señoritas que tan bien conocían amigas como Oyarzábal o Carmen Baroja, difícilmente podría imaginar cuando se puso de largo que llegaría a tiempo de participar en los grandes cambios sociales en la identidad femenina de las primeras décadas del XX y, lamentablemente, también en el receso de los mismos en las décadas centrales del siglo pasado.

En cualquier caso, la siguiente generación de señoritas ya tendría una Residencia en Madrid y una relación muy diferente con el largo de la falda que no les tendría que llegar a los pies para entrar en sociedad ni para ocupar, como harían ellas y las de la generación anterior, más espacios públicos. Oyarzábal, Fortún y otras acortaron sus faldas y se apuntaron al traje sastre al saltar entusiastas al carro de la modernidad, salto que Fortún dio en 1924. Desafiaron en lo que pudieron, nunca totalmente, los moldes de la feminidad esencial en un momento en que estos eran redefinidos sin dejar de perdurar a pesar del avance de la mujer nueva que los desestabilizaba. Abrazada esta identidad tan atractiva como criticada por grandes sabios españoles que la unían con el lesbianismo y la masculinización, a Elena siempre le quedó la inquietud de estarse portando mal por emanciparse a pesar de que, más aprendía y avanzaba, más se daba cuenta, como su amiga Victorina Durán, de que ella era así. La expresión «ser así» empezó a aludir a muchas formas de modernidad y disidencia, entre ellas estar emancipada y ser lesbiana o, en el lenguaje de la época, invertida. Las memorias de Victorina Durán nos muestran una mujer con una fuerza inusitada para vivir su diferencia, fuerza que se deja entrever en las referencias a ella en estas cartas. Además, por alusiones, las memorias de Victorina Durán, así como su teatro y otros escritos, prueban que el «grupo de los sábados», grupo feminista al que tanto Encarna, como Inés y como Víctor pertenecían, no desconocía la polémica alrededor de «el pozo de la soledad», es decir, el conflicto descrito tanto en Oculto sendero como en la escritura de Víctor o Vic y brillantemente tratado en la novela con el mismo pozo en el título, The Well of Loneliness de Radclyffe Hall (1928) o en la película Muchachas de uniforme de Leontine Sagan (1931). En el grupo de «las de los sábados» estaban importantes mujeres argentinas, como Lola Pita o Manuela Mur. Uno de sus lugares de reunión favoritos era el salón de té Bambi, del que era propietaria la española María del Carmen Vernacci, sobrina y compañera de Victorina Durán.

«Así vamos todas», había escrito una entusiasta Elena a su amiga Mercedes Hernández, la madre de Florinda, la niña que inspiró el personaje de Celia, mediada la década de 1920. Le hizo además un croquis del nuevo traje sastre en el margen de la carta5. El detalle de la falda y, más en general, de los cambios drásticos en la moda femenina no es asunto baladí. Es, eso sí, un hecho fácilmente visible en el entramado de tensiones y cambios identitarios más complejos y profundos que redundaron en la consolidación, siempre tensa como tensa fue la relación de Encarna con marido e hijo –los otros masculinos de su vida–, del tipo de la mujer moderna y en su posterior caída. A esta caída, o entrada en el silencio o la fantasmagoría, de la moderna asistimos a escala individual en estas cartas escritas en los años finales de la vida de Fortún, quien pudo o quiso quitarse los alfileres y el moño un cuarto de siglo atrás, y desterrarlos totalmente incluso de su escritura inédita en la que jamás menciona su vestimenta de jovencita casadera o mujer recién casada: solamente han quedado las imágenes. Sí menciona las horas de costura destinadas a sanear su guardarropa y tenerlo a punto, moderno y cómodo, con bolsillos en todas las faldas, con cuerpos de seda cosidos a la falda para que no tenga que ir abotonada a la cintura y sea más cómoda, con trajes que se encargan al sastre y sweaters o jerseys, prenda estrella de sport de la moderna en boga a mediados del XX por ser la lana más barata que el algodón.

Las modernas se convierten, tras las guerras mundiales y al correr el siglo XX, en fantasmas de la modernidad. Pero a mediados del siglo pasado, aún vivas, su muerte es más simbólica que real. Son exiliadas o mujeres que viven discretamente y que recuerdan el mundo del Lyceum en las cartas. Al acercarse la moderna que escribe estas cartas a la muerte física, esa mujer que participó tarde pero con entusiasmo de la modernidad y vivió además las tensiones con lo tradicional antimoderno, se verá obligada, pues la muerte obliga, a mirar de frente ese choque entre lo nuevo y lo antiguo en su propia persona. El impacto es grande. La dolorosa derrota de sus ideales es parte, como a más amplia escala lo es la comprensión de la muerte de la moderna como tipo femenino, de esa lectura feminista del armario de Elena Fortún hecha desde dentro, por las cartas, y desde fuera, por el contexto.

Inés Field nació en 1897 en La Plata. «Allí vivió con su familia hasta 1905 en que se instalaron en San Miguel de Tucumán. Allí estudió y recibió su grado de maestra. En 1923 fue a Buenos Aires porque había sido nombrada profesora en la Escuela Normal Mary O’Graham de La Plata, en las materias de historia, geografía y literatura. Empezó a estudiar letras en la Universidad de Buenos Aires. Alumna brillante, consiguió graduarse y trabajó hasta su jubilación en la Escuela Normal nº 7 de Buenos Aires, donde fue vicedirectora». Así reza la breve nota sobre Inés o Inesita Field que Marisol Dorao dejó mecanografiada en un papel suelto junto con los datos del padre de Inés, el inglés Herbert Charles William Field. Diversos boletines de la nación dan cuenta de la trayectoria profesional de Inés Enriqueta Field6, quien además de muy trabajadora, fue muy viajera, gran amante de la literatura y conocedora de la cultura anglosajona por raíces familiares. Se doctora en 1930. Para entonces ya ejerce la docencia a nivel universitario. Empieza a ocupar el puesto de vicedirectora de la escuela normal número 6 y número 7 en 1945 pero siguió dando 12 horas de clase semanales, de acuerdo con la explicación de sus obligaciones en boletines estatales. Su vocación por la enseñanza de magisterio femenina (enseñó solo a mujeres) fue, a lo que parece, sólida y productiva. Fortún alaba y admira esta faceta en su amiga.

La madre de Inés se llamaba Saturnina Ajamus, mujer anglófila e ilustrada. El padre de Inés era inglés e ingeniero ferroviario. Saturnina, por su parte, aparece citada como autora en documentación y discursos de la Escuela Mary O’Graham por lo que es posible conjeturar que estuvo vinculada a la institución a la que luego perteneció su hija Inés. Puede verse, por tanto, que había una clara vocación pedagógica en la familia, continuada, por otra parte, en generaciones más jóvenes. Natural de Pamplona, Saturnina residió en La Plata con sus padres y hermanos desde su infancia. Tuvo diez hijos. Inés era la mayor. Por detrás de ella, según árbol genealógico familiar, venían María Mercedes, con quien Inés vivió mucho tiempo, Herberto Carlos, Charles Frederic, Guillermo, Ricardo, Elsie Margarita, Jennie Ester, Douglas y Walter Stephen Edwin, el más pequeño, nacido en 1920, que inspiró el personaje de Walter, el niño sensible que Celia cuida en la remota Salta en Celia institutriz, libro tras el cual está la experiencia vital de Inés Field en su primera juventud, usada en el libro, hecho que hizo que Inés se refiriera al volumen como un «para mi doloroso caso». Esto no fue óbice para que alabase la calidad literaria de todo lo que Elena Fortún produjo en el exilio tras los primeros meses en los que no tener tiempo ni espacio de escritura le supuso tanto sufrimiento.

Comienza este epistolario con una serie de cartas escritas desde Madrid y desde el pueblo de Ortigosa del Monte, en la provincia de Segovia. Encarna ama la sierra y exhibe un vínculo extremadamente noventayochista con ese norte de Madrid donde siente que está su verdadera patria, su madre tierra. El suicidio de Eusebio impulsó a Inés, por alguna razón que quizás se resuma en el poder dominador de la muerte, a guardar las cartas que Encarna empezó a escribir semanalmente buscando consuelo al dolor causado por ese suicidio del que siempre se sentirá culpable. «Acorchada para todo lo físico», se declara Encarna el 27 de enero de 1949 en Madrid, a más de un mes del suicidio de Eusebio, con una relativa calma, pasadas ya las primeras cartas en estado de shock, cartas brutales en las que, de manera más prosaica que esa declaración de identificación con la corteza del alcornoque, afirmó «ya estoy muerta», frase que en el momento que se dice confirma el «todo es mentira» antes mencionado: no se puede escribir si el corazón no late. No está muerto el cuerpo pero sí asistimos a un ejemplo clave de las postrimerías de la identidad de la mujer moderna que Fortún abrazó y ese mismo año, meses antes en cartas a su hijo, declaró seguiría abrazando. Gran material aislante el corcho. De larga vida, rebrota con fuerza, sostiene todo un ecosistema, el de la dehesa. Allí se descorchan periódicamente los alcornoques, unos años unos y otros años otros. Se descorcha un alcornoque y con tiempo regenera la capa de corcho desde el interior del árbol. Pero la vida y la verdad del árbol permanecen dentro por muy rugosa, aislante, hermética y oscura que sea la corteza que la oculta.

A finales de enero su ánimo ha mejorado ostensiblemente y puede pensar con calma. De salud física está mal pero no parece padecer fuertes problemas respiratorios ni digestivos, los cuales se intensificarían con el tiempo. Tiene un problema dental. Escribe la carta a lo largo de un par de días. En ese espacio de comunicación reconfortante con la amiga y ya desde un punto del duelo menos terrible que las semanas anteriores, separa el amor a Inés de cualquier otro afecto femenino que pudiera hallar en ese Madrid donde en otros tiempos vivió una vida plena. Sobre las Sparza7 dice «que los hombres les gustan mucho… ¡muchísimo!, y como ya no va habiendo caso se tratan solo con chicas jóvenes para recibir sus confidencias». Al declarar, un tanto sibilinamente, el gusto de las Sparza por el sexo opuesto, separa su gusto del de ellas, heterosexual que se conforma con mujeres porque los hombres prefieren a las jóvenes y ellas no lo son. El deseo no nombrado, mujeres por mujeres, queda definido en ausencia como más propio, ciertamente no desconocido ni ajeno al yo, que el deseo de las Sparza al definir éste con claridad y emplazarlo en la heterosexualidad que se sustituye con un gusto sublimado por las chicas jóvenes porque los hombres ya no las miran. Con el circunloquio se nombra el deseo de otras y se oculta y muestra el suyo propio en una lógica-juego de espejos a través de la que Elena-Encarna no se identifica con la forma de vivir la atracción amorosa de las otras, por lo que hace el afecto por Inés exclusivo. Ella, a diferencia de las hermanas Sparza, no sustituye otro impulso amoroso al quererla tanto.

Pocos días antes de suicidarse, Eusebio escribe a su esposa una carta en la que comenta que «Elena Fortún, que no ha llevado ni lleva uniforme, es la única que puede lucir su nombre donde le dé la gana. Pero yo no»8. Ella ya llevaba tiempo en Madrid, dedicada, en primer lugar, a gestionar el regreso de ambos, por el mismo sentimiento de obligación y deber por el que no le abandonó en otros tiempos, y, en segundo lugar, a arreglar los asuntos del patrimonio que pertenecía a ambos. A juzgar por otras cartas de Encarna en esa época y por otros documentos, también dedicó tiempo a gestionar al menos parte de su vida como mujer libre, culminación lógica pero difícil: lógica tras años de trabajo personal y de adhesión al camino de la moderna emancipada pero difícil para ella, no tanto por el ambiente de la España franquista, que tanto le irrita, sino porque la muerte de Eusebio le hará renegar de sus ideales. Encarna recibe esta carta después del suicidio de su marido. Días antes, él ha corregido las pruebas de Celia madrecita y comenta por carta la «verdad» del texto. Este Eusebio, que ayuda a Encarna y corrige pruebas antes de que vaya el libro a la imprenta, contrasta con el hombre que no sabe qué quiere, si quedarse en Argentina o regresar a España, y se hunde contemplando la disyuntiva en lugar de intentar sopesarla, probablemente porque le obligaba a mirar de frente el carácter resolutivo de Encarna, que tanto escozor le causaba y del que tanto se arrepiente ella una vez muerto él. Habla Inés a Marisol Dorao de un hombre que conoció mucho, escribía muy bien, culto, y, como Encarna, una gran persona, de trato agradable, aunque, de eso no tiene Inés duda, no tenía nada que ver con su esposa. En el registro del consulado español en Buenos Aires, ya asentado el matrimonio en Buenos Aires, el estado civil de Elena Fortún es «separada». El alta consular es del 11 de abril de 1944 y acreditan la separación dos magistrados de peso, ambos en activo, Horacio López Cabanillas y el doctor Adrián Fernández Mouján. Fortún lamentó no haberse divorciado de Eusebio cuando la legislación española se lo hubiese permitido. En Buenos Aires se tomó muy en serio dar un paso más en la representación legal de su poca adhesión al rol de esposa que tanto le desagradaba, como confirma Inés aludiendo, sin ella saberlo, a la misma falofobia de la que habla María Luisa en Oculto sendero al mencionar que a Encarna el sexo le era totalmente ajeno.

Inés menciona a Carmen Bravo-Villasante el histrionismo de Eusebio, los celos literarios hacia su esposa. Fue conocedora del lado más oscuro de su personalidad, del que Carolina Regidor, amiga de Encarna y apoyo clave en los tiempos de enfermedad, y la doctora Fernanda Monasterio se hicieron eco también. En contraste con ese temperamento nervioso e histriónico de sobra conocido por sus amistades y círculo familiar más cercanos, el 2 de diciembre de 1948 en carta a Luis, Eusebio se declaró tranquilo: «se acabaron los nervios». Esta declaración de buen estado nervioso, hecha a un hijo que a su vez siempre tenía el suyo presto al estallido, debió causar un desafortunado efecto pues las últimas cartas de Luis a su padre fueron un grito escrito. Las relaciones entre los tres no fueron todo lo fluidas que era necesario para mantener una cierta armonía. Da la impresión, a juzgar por otras cartas de ese mismo mes, de que Elena está decidida a vivir su vida y así se lo dice a Luis el 4 de diciembre: «no quiero que nadie se ocupe de mí».

El fuerte choque entre la lógica y sólida argumentación escrita en defensa de sí misma antes del viaje a España en 1948 y los términos en los que formula su arrepentimiento no pueden dejar a nadie indiferente. En la Navidad de 1948 escribe una de las más feroces críticas hacia sí misma:

[…] yo sé que no puedo cambiar, que si volviera a nacer y volviera a vivir volvería a hacer lo mismo que he hecho, porque soy un pedazo de barro asqueroso que no tiene otra materia más que lodo. Sé que hubiera podido dominarme más que lo he hecho, pero que dentro de mí hubieran bullido todas las sabandijas de mi alma y a cualquier descuido habrían salido a la luz con toda su fuerza, porque ellas eran mi verdadero ser. ¡No tengo remedio! Tal vez si le hubiera pedido a Dios cambiar… pero eso es justamente lo que nunca le he pedido. ¡Él tenía razón contra mí! Tú lo sabes que la tenía. ¿Qué importaba que yo le cuidara, le atendiera (siempre menos de lo que debía) si yo no era eso? Y él lo sabía. Sabía que todo lo que bullía dentro de mí era ajeno a su alma, que yo era una mala mujer, una hipócrita, una egoísta, una malvada. He aprendido a mi costa que no importan nada los actos más o menos buenos con que encubrimos nuestro pensamiento sino lo que hay debajo de todo ello que es nuestro verdadero ser, lo que no hemos logrado cambiar a lo largo de la vida…

¿A qué se refiere Encarna cuando dice que las sabandijas de su alma «a cualquier descuido habrían salido a la luz»? Si ellas son su «verdadero ser» son también aquello que permanece escondido en el exterior al que salimos sin desnudez, con el ser cubierto. La sabandija es verdadera y sale a luz si presiente la identificación, es decir, el ser reconocida y vista con claridad. Desde esta concepción tan negativa de sí misma en la que confirma también su inmutabilidad, no ha de extrañar la recomendación de podar el deseo que le indicó a Carmen Laforet en cartas más reposadas que las escritas a Inés Field.

Después de la temporada en Madrid y Ortigosa, Fortún hizo dos viajes por mar, ambos con su correspondiente secuencia de cartas. Entre los dos Encarna e Inés estuvieron juntas. El primero comienza el 23 de marzo de 1949 y acaba el 3 de abril. En esta serie intenta plasmar pensamientos a menudo y mezcla el formato de la carta con el del diario, escrito para ser leído a las amigas. Hace lo mismo en el segundo viaje que comienza en el Río de la Plata el 11 de noviembre del mismo año. Llega a Orange el 28 de noviembre. La última carta desde el barco es del día 23. Inés y Encarna ya no se verían de nuevo. En el primero, el viaje de regreso a Argentina, Encarna va hacia Inés. En el segundo, de Buenos Aires a Nueva York, se aleja físicamente de ella aún con la esperanza de volverla a ver. Entre ambos viajes, el domingo 31 de julio de 1949, en Argentina, Elena Fortún escribe en su agenda: «Dios mío, ayúdame a hacer de la amistad una sola cosa. Todas las amigas deben ser iguales en mi corazón». Que no lo fueran turbaba a Encarna lo suficiente como para escribir este pensamiento en una agenda vacía de comentarios esa temporada. La amistad era para ella un sentimiento más complejo, desde luego vivido con intensidad por su parte. Si bien esa vigilancia puede burlarse en la carta en tanto que espacio de expresión privado y si bien «[e]n el mar [el tiempo] no es nada» ni lo es el espacio, por lo que el espacio protegido de la carta se ve reforzado, lo cierto es que la costumbre de verbalizar intensamente la emoción de la amistad puede también hacerse como ocultación de otras dimensiones amorosas.

La comprensión de la historia del homoerotismo entre mujeres no puede separarse del escrutinio de las relaciones de amistad femeninas y de la vigilancia que sobre la intensidad de las mismas ejerció la medicina, la psiquiatría y las más jóvenes sociología y sexología desde las décadas de 1920 y 1930, al hilo en parte de los debates sobre el sufragio, hasta bien pasada la mitad del XX. Fortún se muestra complacida de leer a Heard y a Freud, a sugerencia de Inés. La formación literaria y filosófica de la argentina era más sólida que la de la española. Escribe sobre su lectura de Dolor, sexo y tiempo9. Una de las cosas que obsesionó a Heard, autor del volumen, fue la meditación. Le interesaban las prácticas espirituales orientales y especialmente las que tenían un componente físico también, como el yoga. Probó drogas, la mescalina y el LSD, con el mismo objetivo que practicó la meditación: expandir la conciencia y llegar a un estado más allá del rezo, más allá de la meditación ordinaria y, quizás, poder así conjeturar con el parecido de este estado con la eternidad, con el más allá de la muerte, es decir, un estado espiritual que se pudiera conseguir una vez separado el espíritu del cuerpo, sin vida éste ya. Heard vivió su homosexualidad entrando y saliendo del armario. Es imposible que las dos amigas ignorasen esta circunstancia, especialmente la anglófila Inés, pues era un autor muy conocido, tanto como Freud, a mediados del siglo pasado. La importancia que daba a la espiritualidad sería un tema del agrado de ambas.

Cualquiera que fuese la experiencia afectiva o erótica entre ellas encontraría un cauce discursivo y de pensamiento en la prosa de Heard. Como Whitman y otros autores gays del siglo pasado, Heard vio la homosexualidad como indicador de la posibilidad de una unión espiritual privilegiada con lo divino. En el caso de Whitman, el yo homosexual es el yo primero, anterior al pecado, puro y, por tanto, bueno. La homosexualidad es vista como inocencia suprema en el hombre que no en el niño. Entre las lecturas que comparten las dos amigas está, además de Heard, que a Encarna tampoco le apasionará tanto una vez acabado el libro, Marañón. Se establece entre estos dos autores un contraste fascinante. Mientras Marañón consideraba que la diferenciación sexual entendida como heterosexualidad obligatoria indica la civilización, Heard pensaba lo contrario y creía que en una sociedad futura los sexos y los géneros avanzarían hacia la no diferenciación.

Hubo mujeres religiosas que siguieron esta línea de pensamiento que, tímida, se entrevé en la relación entre las dos amigas especialmente en las cartas escritas por Elena en el mar. En tierra, cuando están juntas, está la realidad: el suicidio de Eusebio y la viudedad culpable de Encarna. En la distancia y en el mar, el pensamiento se permite otras emociones menos dolorosas, más puras por estar separadas del mundo de artificio que no está en el mar. Elena se aísla de los otros pasajeros, no quiere vínculos, quiere silencio y soledad, entregarse a un pensamiento en el que solamente están Inés y Dios. El interés por la espiritualidad que ambas comparten y del que habla Encarna en las cartas del barco busca transcender la sexualidad. Y para ella, esto no es otra cosa que dejar la heterosexualidad atrás. Y una vez que lo hace, queda un safismo espiritualizado que le es placentero pues lo comparte con Inés.

Tanto a Carmen Laforet como a Carolina Regidor refirió la entrada en su casa al mes de estar en Buenos Aires, a punto de perder todas sus pertenencias por haberse declarado vacante la herencia. Dentro de la casa el espectáculo era desolador, con restos del almuerzo de Eusebio en la cocina y la cama en la que había fallecido sin mudar. Sin embargo, el piso de la calle Uruguay volvió a ser su hogar y pasó días amables en Buenos Aires antes de embarcarse de nuevo y escribir cartas a mano con letra bellamente clara, de renglones espaciados y papel con membrete del barco. El contraste con los apretados renglones y escritura tensa, de persona atormentada, del primer viaje es patente. Justo antes de llegar a Buenos Aires, llena su agenda de notas en la semana que comienza el 4 de abril de 1949. El día 4 escribe: «Llegamos a Río. Llueve. Calor húmedo. No me encuentro bien. Decido no bajar»; el día 5: «He pasado una noche horrible. Cólicos. Dolores horrorosos. Tengo el vientre hinchado. Fiebre»; el día 6: «Ayer me levanté para desayunarme y me volví a acostar. Todo el día en una dulce inconsciencia [que] me ha sacado del mundo y sigo con el alma en el puente… Estamos en Santos»; el día 7: «Navegamos. Siempre estoy mal con el estómago hinchado… Creo que he dado con el camino. Es un puente de inconsciencia. Al otro lado está Todo»; el día 9: «Al amanecer veo Montevideo. ¡Nadie me espera! ¿Por qué creía que me esperaba alguien? No sé nunca por qué creo las cosas»10. La tristeza y el miedo admitido en las cartas a Inés tienen en estas notas un paralelo en el malestar estomacal, probablemente causado por padecer ya la enfermedad que le causaría la muerte pero, en cualquier caso, somatizado por los nervios. La confusión que siente ante su persona cuando está en horas bajas se muestra también en ese alternar entre no saber por qué se saben las cosas y creer que la respuesta a sus males está en pasar por el puente de la inconsciencia al silencio total. Aunque nadie le espera en Montevideo pues Montevideo no es su destino, admite ante sí misma que espera en alguien o a alguien. En las cartas sabe y tiene claro que solamente la espera Inés. Tampoco quiere pensar en nadie más que en ella.

Las solteronas y el celibato entendido como ausencia de amor carnal heterosexual –éste a su vez relacionado con la procreación y no con el placer– fueron considerados socialmente malsanos en los discursos de la nueva sexología contemporánea a Inés y Encarna. En este contexto las dos amigas leen psicoanálisis y mística. Especialistas en historia del sexo y de la sexualidad como Laura Doan nos recuerdan que es importante usar el término lesbianismo con cautela, especialmente si nos referimos a una época o una sociedad en concreto en la que no existían comunidades o grupos de mujeres que usasen esa denominación. Es el caso. No encontraremos la palabra lesbiana en el círculo de Fortún y demás amigas. Sí que hay y sí que son destacables las referencias al amor entre mujeres, éstas formuladas también en este epistolario.

Antes de conocer a Inés Field, Encarnación ya era una persistente escritora de cartas, escritas algunas por placer, especialmente las remitidas a su amiga Mercedes Hernández y a Carmen Laforet, y algunas por obligación, como las remitidas a su hijo Luis. El 22 de octubre de 1939 Luis de Gorbea Aragoneses (1908-1954) y su esposa Anna Marie Hug11 (1909-2003) embarcaron para Nueva York desde Burdeos. Encarna y Eusebio se embarcaron con destino Buenos Aires el día 18 de ese mismo mes en La Rochelle. El 18 de marzo Encarna había logrado salir de España desde el puerto de Valencia. Las vicisitudes de la huida, el reencuentro con su marido y finalmente la salida rumbo al exilio argentino serían muy extensas de detallar en este escrito. Es significativo, sin embargo, para entender la relación madre e hijo rescatar el fragmento siguiente, proveniente de una carta escrita por Fortún recién llegada a Francia. El 5 de abril de 1939 logra mandar una carta desde la ciudad de Sète. En ella continúa un diálogo que parece haber durado años con el hijo. El tema es el aspecto de la madre:

Pero hijo, ¿qué dices del sombrero? Aquí tienen unos sombreros que se les escapan de la cabeza y parecen pantallas puestas del revés. ¿Cómo quieres que me ponga yo eso? Si fuera algo más razonable, sí […]; ¡hijo, déjame que me ponga una boina! Yo compraré una que sea grande y parezca un sombrero… Tú quieres que yo sea como todas las señoras y además quieres que sea como soy y yo no puedo ser de dos maneras […]. [D]éjame con mi traza sencilla con la que voy a gusto y sin llamar la atención. Aquí van muchas como yo, con su abrigo sin adornos y su boina y veo que nadie me mira.

En medio de las dificultades para encontrar jabón y estar limpia, remendar zapatos y, en una palabra, sobrevivir, Encarna apacigua al hijo con la garantía de que se comprará una boina, no saldrá a la calle sin sombrero y no llamará la atención. Garantiza que parece una mujer como las demás y no una escritora12. Con la ventaja interpretativa que da conocer los detalles de los últimos años y la muerte de Elena Fortún, su visión de la época en New Jersey como un presente marcado por la conciencia de lo que ha sido, obliga a dar un contexto a la relación de la autora con el otro masculino que fue su hijo, el único hombre de su vida una vez muerto Eusebio. Cuando madre e hijo se reúnen, éste tendrá para con ella una actitud despótica y agresiva, que tiene una trayectoria, como puede apreciarse en la carta desde Sète. Fortún no siempre supo o pudo protegerse y no sufrir ante los abusos, a pesar de que con frecuencia intentaba explicarse y ser conciliadora, como cuando implora al hijo que le deje ser como quiera ella ser y vestirse a su gusto, sin ser tutelada.

Casi al final de su estancia en Estados Unidos, mientras prepara el viaje a España consciente de que es el regreso definitivo, llega a lo que sería el punto clave de una novela de aprendizaje, el «presente donde todo está contenido», un presente por el que siente que se despeña. Sin duda, esos meses en Nueva York atañen al pasado. Agresivo y poco amable con su madre, Luis a veces la trataba con respeto e incluso con cariño pero esto no era frecuente. El desequilibrio nunca tratado, quizás trastorno bipolar, quizás simplemente machismo esencialista, que Elena veía como carácter compartido por padre e hijo, se vio exacerbado por la guerra, que le dejó, como cuenta Mazower en relación a los hombres que vuelven del frente, secuelas psicológicas concretas: la consolidación del vínculo entre masculinidad y violencia, la tendencia suicida que junto con el alcoholismo Mazower considera clave en el paterfamilias que emerge cuando la moderna desaparece del imaginario convirtiéndose en el fantasma que nos ronda en epistolarios y memorias. Destaca además el físico envejecido de Luis, que a Encarna le duele tanto.