Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

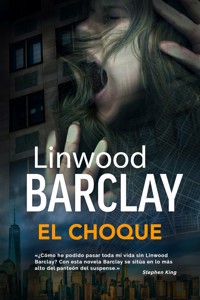

Glen Barber no es la única persona en el pequeño pueblo de Milford, Connecticut, que tiene quebraderos de cabeza. La crisis económica ha puesto su negocio de construcción en una situación más que comprometida y, después de que un misterioso incendio redujera a cenizas una de sus obras, las cosas no han hecho más que empeorar. Su esposa, Sheila, tiene sus propios planes para sacarlos del atolladero, pero entonces tiene un accidente y los sueños de prosperidad se desvanecen en una neblina de desesperación, dolor y rabia. En busca de respuestas, Glen comenzará a indagar en las circunstancias del trágico incidente solo para descubrir el lado oscuro de la idílica vecindad de Milford. "Las páginas vuelan. Es un thriller para leer de un tirón." Michael Connelly "¿Cómo he podido pasar toda mi vida sin Linwood Barclay? Con esta novela Barclay se sitúa en lo más alto del panteón del suspense." Stephen King "Tiene unos personajes fascinantes y una trama inteligente. El planteamiento es impecable, y está narrado con todo el talento del mundo." The Washington Times

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 650

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

El choque

Linwood Barclay

El choque

Título original: The Accident

© 2011, Linwood Barclay. Reservados todos los derechos.

© 2020 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.

ISBN 978-87-428-1159-7

–––

Para Neetha

Prólogo

Se llamaban Edna Bauder y Pam Steigerwald, eran profesoras de primaria de Butler, Pensilvania, y no habían estado nunca en Nueva York. No es que Nueva York quedara precisamente en la otra punta del planeta, pero, cuando se vivía en Butler, parecía que casi todo estaba así de lejos. Como se acercaba el día en que Pam cumpliría cuarenta años, su amiga Edna le había dicho que le regalaría un fin de semana de cumpleaños que no olvidaría en la vida, y la verdad es que en eso acabó teniendo toda la razón.

Sus maridos estuvieron encantados al saber que era un fin de semana «solo para chicas». Cuando se enteraron de que iba a consistir en dos días enteros yendo de compras, un espectáculo de Broadway y el tour guiado de Sexo en Nueva York, confesaron que preferían quedarse en casa y volarse la tapa de los sesos antes que ir. Así que acompañaron a sus mujeres hasta el autobús, les desearon que lo pasaran en grande y les dijeron que intentaran no emborracharse demasiado porque en Nueva York hay muchísimos atracadores, eso todo el mundo lo sabe, y siempre hay que andarse con ojo.

Cerca de la Cincuenta con la Tercera encontraron un hotel que tenía un precio bastante razonable, al menos para lo que costaba todo en Nueva York, aunque aun así les pareció una barbaridad de caro teniendo en cuenta que lo único que iban a hacer allí sería dormir. Habían acordado que no cogerían taxis para ahorrar un poco, pero los planos de la red de metro casi parecían el esquema de una lanzadera espacial, así que al final se dijeron que qué narices. Se pasaron por Bloomingdale’s y Macy’s, y también por un outlet gigantesco de zapatos que había en Union Square y en el que habrían cabido absolutamente todas las tiendas de Butler juntas, y aún habría sobrado espacio para meter la oficina de Correos.

—Cuando me muera, quiero que esparzan mis cenizas en esta tienda —dijo Edna mientras se probaba unas sandalias.

Intentaron subir a la azotea del Empire State, pero la cola para entrar era kilométrica y, cuando solo se tienen cuarenta y ocho horas en la Gran Manzana, a nadie le apetece desperdiciar tres de ellas haciendo cola, así que lo dejaron correr.

Pam quería comer en esa cafetería, aquella en la que Meg Ryan había fingido un orgasmo. La mesa que les dieron estaba justo al lado de la que salía en la película (e incluso había un cartel que lo indicaba), pero cuando volvieran a Butler le dirían a todo el mundo que se habían sentado en la misma mesa. Edna pidió un sándwich de pastrami y un knish, aunque no tenía la menor idea de lo que era un knish.

—¡Tomaré lo mismo que ella! —exclamó Pam, y las dos se echaron a reír a carcajadas como un par de histéricas mientras la camarera ponía los ojos en blanco.

Después, durante los cafés y sin que viniera muy a cuento, Edna comentó:

—Me parece que Phil tiene un lío con esa camarera de Denny’s.

Y se echó a llorar.

Pam le preguntó que por qué sospechaba algo así, le dijo que ella creía que el marido de Edna, Phil, era un buen tipo y que nunca la engañaría, y Edna dijo que no creía que hubiera llegado tan lejos como acostarse con la otra y demás, pero que iba allí a tomar el café todos los días y eso por fuerza tenía que significar algo. Además, la verdad es que Phil ya apenas la tocaba.

—Anda ya —dijo Pam—. Estamos todos ocupadísimos, tenemos hijos, Phil ha tenido que buscarse dos trabajos, ¿a quién le queda energía?

—A lo mejor llevas razón —concedió Edna.

—Tienes que quitarte esas tonterías de la cabeza —dijo Pam—. Me has traído aquí para que nos divirtamos. —Abrió la guía Fodor’s de Nueva York por el punto en que le había puesto un Post-it y dijo—: Tú lo que necesitas es más terapia de gangas. Nos vamos a Canal Street.

Edna no tenía ni idea de qué era eso. Pam le explicó que allí se podían comprar bolsos (bolsos de marca, o por lo menos bolsos que eran casi idénticos a los bolsos de marca) a precios de risa.

—Hay que ir preguntando hasta encontrar las mejores ofertas —explicó. Ella había leído una vez en una revista que hay sitios en los que ni siquiera el mejor material lo tienen expuesto a la vista de todo el mundo. Hay que entrar en la trastienda o algo así.

—Ahora sí que hablamos el mismo idioma, cielo —dijo Edna.

Así que pararon otro taxi y le dijeron al conductor que las llevara a la esquina de Canal Street con Broadway, pero al llegar a Lafayette con Grand el taxi ya no pudo continuar.

—¿Qué ha sucedido? —le preguntó Edna al conductor.

—Un accidente —respondió el hombre. A Pam le pareció que su acento podía ser de cualquier parte, desde salvadoreño hasta suizo—. No puedo dar vuelta. Queda a unas pocas manzanas, en esa dirección por ahí.

Pam pagó la carrera y las dos se fueron andando en dirección a Canal Street. Una manzana más allá se había congregado una muchedumbre.

—Ay, Dios mío —dijo Edna, y miró para otro lado.

Pam, sin embargo, se había quedado hipnotizada. Sobre el capó de un taxi amarillo que se había empotrado contra una farola se veían las piernas extendidas de un hombre. La mitad superior de su cuerpo había atravesado el parabrisas y estaba tendido encima del salpicadero. Bajo las ruedas delanteras del coche había quedado atrapada y aplastada una bicicleta. Al volante no se veía a nadie. A lo mejor ya se habían llevado al conductor al hospital. Había varias personas con las siglas del cuerpo de bomberos y de la policía de Nueva York en la espalda inspeccionando el vehículo, diciéndole a la gente que se apartara.

—Mierda de mensajeros en bicicleta... —comentó alguien—. Lo que me extraña es que esto no pase más a menudo.

Edna cogió a Pam del codo.

—No puedo mirar.

Cuando por fin lograron llegar a Canal con Broadway, todavía no habían conseguido borrar aquella espantosa imagen de su mente, pero por lo menos ya habían empezado a repetirse el mantra de que «estas cosas pasan», y eso les permitiría seguir aprovechando lo que les quedaba del fin de semana.

Con la cámara del móvil, Pam le hizo una foto a Edna de pie bajo la señal de Broadway, y luego Edna le sacó otra a Pam en el mismo sitio. Un hombre que pasaba por allí se ofreció a hacerles una a las dos juntas, pero Edna dijo que no, gracias, y después le comentó a Pam que seguramente no era más que una treta para robarles los móviles.

—Que no nací ayer... —añadió.

Siguieron andando por Canal Street en dirección este y de pronto las dos se sintieron como si acabaran de aterrizar en un país extranjero. ¿No era esa la pinta que tenían los mercados de Hong Kong, Marruecos o Tailandia? Tiendas apiñadas unas junto a otras, la mercancía cayendo en desorden hasta la calle.

—No son precisamente los almacenes Sears —comentó Pam.

—Cuánto chino... —dijo Edna.

—Me parece que eso es porque estamos en Chinatown.

Un indigente que llevaba una sudadera de los Toronto Maple Leafs les preguntó si tenían algo de suelto para darle. Otro intentó ofrecerles un flyer, pero Pam levantó la mano a la defensiva. Había grupitos de chicas adolescentes que se las quedaban mirando y se echaban a reír, algunas de ellas lograban incluso mantener una conversación mientras la música atronaba desde los auriculares que llevaban embutidos en los oídos.

Los escaparates de las tiendas estaban llenos a reventar de collares, relojes, gafas de sol. Había una que en la entrada tenía un cartel de COMPRO ORO. Otro cartel que colgaba de una escalera de incendios, alargado y vertical, anunciaba: «Tattoo – Body Piercing – Tatuajes Temporales de Henna – Joyas para Todo el Cuerpo – Libros Revistas Obras de Arte 2.º Piso». Había rótulos que proclamaban «Piel» y «Pashmina», y un sinfín de letreros escritos con caracteres chinos. Había incluso un Burger King.

Las dos mujeres entraron en lo que creyeron que era una tienda, pero que resultó ser decenas de ellas. Igual que un minicentro comercial o un mercadillo, cada establecimiento estaba instalado en su propio cubículo de paredes de cristal y cada uno de ellos tenía su propia especialidad. Había puestos de joyas, de DVD, de relojes, de bolsos.

—Mira eso —exclamó Edna—. Un Rolex.

—No es auténtico —dijo Pam—, pero es una preciosidad. ¿Crees que en Butler alguien notará la diferencia?

—¿Crees que en Butler habrá alguien que sepa lo que es un Rolex? —Edna se echó a reír—. ¡Ay, mira esos bolsos de ahí!

Fendi, Coach, Kate Spade, Louis Vuitton, Prada.

—No me puedo creer que cuesten tan poco —dijo Pam—. ¿Cuánto pagarías normalmente por un bolso así?

—Mucho, muchísimo más —contestó Edna.

El chino que regentaba el puesto les preguntó si podía ayudarlas en algo. Pam, que intentaba hacer como si estuviera en territorio conocido, lo cual no era nada fácil cuando tenías una guía de la ciudad asomando por el bolso, preguntó:

—¿Dónde tiene usted las gangas de verdad?

—¿Cómo?

—Estos bolsos están muy bien —dijo Pam—, pero ¿dónde esconde el material de primera?

Edna sacudió la cabeza con nerviosismo.

—No, no, estos están bien. Podemos elegir de aquí —dijo.

Pero Pam insistió:

—Una amiga me ha dicho..., no sé si estuvo justamente en su tienda, pero me ha dicho que a lo mejor hay otros bolsos que no están aquí expuestos.

El hombre negó con la cabeza.

—Pruebe con ella —añadió, señalando más hacia el fondo de aquella madriguera de tiendas.

Pam fue al siguiente puesto y, después de echarles una miradita rápida a los bolsos que había allí expuestos, le preguntó a una anciana china vestida con una chaqueta de brillante seda roja que dónde escondían el material bueno.

—¿Eh? —hizo la mujer.

—Los mejores bolsos —explicó Pam—. Las mejores imitaciones.

La anciana miró largamente a Pam y a Edna y pensó que, si esas dos eran polis de paisano, era lo más conseguido que había visto jamás.

—Salgan por la puerta de atrás, luego izquierda, busquen puerta con número ocho. Bajen allí. Pregunten por Andy —dijo al final.

Pam miró a Edna loca de emoción.

—¡Gracias! —exclamó, y agarró a su amiga del brazo para llevársela hacia una salida que se veía al final de las estrechas galerías.

—Esto no me gusta —dijo Edna.

—No te preocupes, no pasará nada.

Sin embargo, incluso Pam se quedó sin habla cuando atravesaron aquella puerta y se encontraron en un callejón. Contenedores de basura, desperdicios tirados por todas partes, electrodomésticos abandonados. La puerta se cerró tras ellas y, cuando Edna quiso volver a entrar, descubrió que no se podía.

—Genial —dijo—. Como si ese accidente no me hubiera puesto ya los pelos de punta...

—La mujer ha dicho que a la izquierda, así que a la izquierda —insistió Pam.

No tuvieron que andar mucho para encontrar una puerta metálica que tenía pintado un número ocho.

—¿Llamamos o entramos directamente? —preguntó Pam.

—Esta idea tan fantástica ha sido tuya, no mía —repuso Edna.

Pam llamó sin hacer mucho ruido y diez segundos después, al no obtener respuesta, tiró de la manilla. La puerta estaba abierta. Se encontraron ante un tramo corto de peldaños que bajaban hacia una escalera oscura, pero en el fondo de todo se veía un resquicio de luz.

—¿Hay alguien? ¿Andy? —llamó Pam.

Tampoco hubo respuesta.

—Vámonos —dijo Edna—. En aquel otro sitio he visto unos bolsos que eran perfectos.

—Ya que estamos aquí —insistió Pam—, no perdemos nada por ir a ver. —Empezó a bajar la escalera y sintió cómo la temperatura descendía a cada escalón. Una vez abajo, asomó la cabeza por la puerta, después se volvió y miró a Edna con una enorme sonrisa cubriéndole el rostro—. ¡Esto sí que es auténtico de verdad!

Edna la siguió hasta aquella sala densa y abarrotada, de techo bajo, repleta de bolsos por todas partes. Los había encima de mesas, colgando de ganchos de las paredes, colgando del techo. A lo mejor porque hacía bastante frío, a Edna le hizo pensar en una cámara frigorífica, solo que en lugar de piezas de vacuno allí colgaban artículos de piel.

—Debemos de estar muertas —dijo Pam—, ¡porque hemos llegado al paraíso de los bolsos!

Los tubos fluorescentes parpadeaban y zumbaban por encima de sus cabezas mientras ellas empezaban a rebuscar entre las bolsas y las carteras que había en los mostradores.

—Si esto es un Fendi falso, yo estoy casada con George Clooney —dijo Edna mientras inspeccionaba uno—. La piel parece auténtica. Quiero decir que es piel de verdad, ¿no crees? Solo las etiquetas con la marca son falsas, ¿no? Me encantaría saber cuánto cuesta este.

Pam vio que al fondo de la sala había una puerta cubierta por una cortina.

—A lo mejor ese tal Andy está ahí dentro. —Y echó a andar hacia la puerta.

—Espera —dijo Edna—. Será mejor que nos marchemos. Míranos. Estamos en no sé qué sótano, en un callejón perdido de Nueva York, y nadie tiene ni la más remota idea de que estamos aquí.

Pam puso ojos de exasperación.

—Dios mío, mira que eres provinciana. —Se acercó a la puerta y exclamó—: ¿Señor Andy? La señora china nos ha dicho que preguntáramos por usted. —En cuanto dijo «señora china», se sintió como una imbécil. Como si allí hubiera pocas...

Edna se había puesto a examinar otra vez el forro del Fendi de imitación.

Pam alargó un brazo y apartó la cortina.

Edna oyó un sonido extraño, una especie de pffft, y cuando se volvió a ver qué era, vio a su amiga tendida en el suelo. No se movía.

—¿Pam? —Soltó el bolso—. Pam, ¿te encuentras bien?

Al acercarse se dio cuenta de que Pam, que estaba tirada boca arriba, tenía un punto rojo en el centro de la frente y que algo brotaba de él. Como si tuviera un escape.

—Ay, Dios mío. ¿Pam?

La cortina se abrió, y salió un hombre alto y delgado, con el pelo oscuro y una cicatriz que le cruzaba el ojo. Llevaba una pistola y con ella apuntaba directamente a la cabeza de Edna.

En el último segundo que le quedaba, Edna logró entrever, en el interior de la sala que había al otro lado de la cortina, a un viejo chino sentado a un escritorio, con la frente descansando sobre la mesa y un reguero de sangre que le resbalaba por la sien.

Lo último que oyó Edna fue a una mujer (no a Pam, porque Pam ya no podía decir nada) que murmuraba:

—Tenemos que salir de aquí.

Lo último que pensó Edna fue: «A casa. Quiero irme a casa».

Dos meses después

Capítulo 1

De haber sabido que sería nuestra última mañana, me habría dado la vuelta en la cama y la habría abrazado. Pero, claro, si hubiese sido posible saber algo así, si de alguna forma hubiese podido conocer el futuro, no la habría dejado marchar. Y entonces todo habría sido diferente.

Llevaba ya un buen rato mirando al techo fijamente cuando por fin aparté las sábanas y planté los pies en el parquet del suelo.

—¿Qué tal has dormido? —preguntó Sheila mientras yo me frotaba los ojos. Alargó un brazo y me tocó la espalda.

—No demasiado bien. ¿Y tú?

—A ratos.

—Me parecía que estabas despierta, pero no quería molestarte por si al final resultaba que estabas dormida —dije, mirando atrás por encima del hombro. Los primeros rayos de sol de la mañana se colaban por entre las cortinas y jugueteaban sobre el rostro de mi mujer, que seguía tumbada en la cama, mirándome. Nadie resulta particularmente favorecido en ese momento del día, pero Sheila era un caso especial. Siempre estaba guapa. Incluso cuando parecía preocupada, que era como se la veía en esos momentos.

Me volví otra vez y me miré los pies descalzos.

—He estado muchísimo rato sin poder dormirme, luego creo que por fin he caído a eso de las dos, pero después he mirado otra vez el reloj y ya eran las cinco. Llevo despierto desde entonces.

—Glen, todo se arreglará —dijo Sheila. Me acarició la espalda, tranquilizándome.

—Sí, bueno, me alegro de que creas eso.

—La situación mejorará. Todo es cíclico. Las recesiones no duran para siempre.

Suspiré.

—Pues parece que esta sí. Cuando terminemos con las dos obras que estamos haciendo ahora, no tenemos nada más en perspectiva. Una miseria; la semana pasada hice un par de presupuestos, uno de una cocina y otro para arreglar un sótano, pero todavía no me han dicho nada.

Me levanté, me di media vuelta y dije:

—Y ¿qué excusa tienes tú para haberte pasado toda la noche mirando el techo?

—Estoy preocupada por ti. Y... yo también tengo asuntos que me rondan la cabeza.

—¿Como cuáles?

—Nada —repuso enseguida—. Bueno, lo normal. El curso que estoy haciendo, Kelly, tu trabajo.

—¿A Kelly qué le pasa?

—A Kelly no le pasa nada, pero soy su madre. Tiene ocho años. Me preocupo. Es lo que tengo que hacer. Cuando haya acabado el curso, podré ayudarte más. Todo será diferente.

—Cuando decidiste apuntarte, teníamos negocio suficiente para justificarlo. Ahora ni siquiera sé si tendré algo de trabajo que darte —dije—. Solo espero que nos entre lo bastante para tener a Sally ocupada.

Sheila había empezado un curso de contabilidad para empresas a mediados de agosto y, pasados ya dos meses, lo estaba disfrutando más de lo que había creído en un principio. El plan era que ella se ocuparía de la contabilidad del día a día de Garber Contracting, la empresa que primero había sido de mi padre y de la que ahora me encargaba yo. Sheila podría incluso trabajar desde casa, lo cual permitiría a Sally Diehl, nuestra «chica de la oficina», centrarse más en la gestión general del negocio, atender al teléfono, perseguir a los proveedores, interceptar las preguntas de los clientes. Normalmente, Sally no tenía tiempo de ocuparse de la contabilidad, lo cual significaba que yo tenía que llevarme los papeles a casa y hacer números por las noches, sentado a mi escritorio hasta pasadas las doce. Sin embargo, con el bajón que había dado el trabajo, ya no sabía muy bien cómo iba a acabar cuadrando todo.

—Y encima, ahora, con lo del incendio...

—Vale ya —dijo Sheila.

—Sheila, una de mis puñeteras casas se ha incendiado, joder. Deja de decir que todo se arreglará, por favor.

Se incorporó un poco y cruzó los brazos sobre el pecho.

—No voy a dejar que te pongas negativo y cargues contra mí. Porque eso es lo que estás haciendo.

—Solo digo las cosas como son.

—Pues yo voy a decirte cómo serán —insistió ella—. Nos irá bien. Porque eso es lo que conseguimos siempre. Los dos, tú y yo. Siempre lo superamos todo. Encontramos la forma de salir adelante. —Apartó un momento la mirada, como si hubiera algo que quisiera decirme pero no estuviera segura de cómo hacerlo. Al final se atrevió—: Tengo algunas ideas.

—¿Ideas para qué?

—Ideas que pueden ayudarnos. Para superar este bache.

Me quedé allí de pie, plantado con los brazos abiertos, esperando.

—Estás tan ocupado, tan metido en tus propios problemas... y no estoy diciendo que esos problemas no sean graves..., es que ni siquiera te has dado cuenta.

—¿De qué no me he dado cuenta? —pregunté.

Sacudió la cabeza y sonrió.

—Le he comprado a Kelly ropa nueva para el colegio.

—Vale.

—Ropa bonita.

Entorné los ojos.

—¿Adónde quieres ir a parar?

—He conseguido algo de dinero.

Creía que ya lo sabía. Sheila trabajaba en la ferretería a media jornada —unas veinte horas a la semana—, en las cajas. Hacía poco que habían instalado unas máquinas de autocobro y la gente se hacía un lío con ellas, así que hasta que aprendieran a utilizarlas, Sheila tendría trabajo. Desde principios de verano, además, había estado ayudando a la vecina de al lado, Joan Mueller, con los libros de contabilidad del negocio que la mujer había montado en su casa. El marido de Joan, Ely, había muerto en la explosión de una plataforma petrolífera en las costas de Terranova, hacía ya más de un año. La petrolera le estaba dando a Joan largas con la compensación económica, así que, mientras tanto, ella había abierto una especie de servicio de guardería en casa. Todas las mañanas le dejaban en la puerta a cuatro o cinco niños de preescolar. Y los días de colegio que Sheila tenía que ir a la ferretería, Kelly se quedaba en casa de Joan por la tarde hasta que uno de nosotros dos volvía del trabajo. Sheila había ayudado a Joan a organizar un sistema de contabilidad para llevar el registro de lo que le pagaba y lo que le debía cada padre. A Joan le encantaban los niños, pero se hacía un lío hasta contando con los dedos.

—Ya sé que has conseguido algo de dinero —dije—. Joan y la ferretería. Todo ayuda.

—Esos dos trabajos juntos no nos darían ni para alimentarnos a base de precocinados baratos. Te hablo de otra cosa, de dinero de verdad.

Levanté las cejas; fue entonces cuando me preocupé.

—Dime que no le has pedido dinero a Fiona. —Su madre—. Ya sabes lo que pienso sobre ese tema.

Parecía que la hubiese insultado.

—Por favor, Glen, sabes que jamás se me ocurriría...

—Lo decía solo por si acaso. Preferiría que te dedicaras a trapichear con droga a que le pidieras dinero a tu madre.

Sheila parpadeó, apartó las sábanas con brusquedad, se levantó de la cama y se fue al baño sin decir palabra. La puerta se cerró con fuerza tras ella.

—No, venga ya... —dije.

Algo después, cuando ya estábamos los dos en la cocina, no me pareció que siguiera enfadada conmigo. Yo ya me había disculpado dos veces y había intentado sacarle algún detalle sobre esas ideas que tenía para hacer entrar más dinero en casa.

—Ya hablaremos de ello esta tarde —me dijo.

Todavía no habíamos lavado los platos de la noche anterior. En el fregadero había un par de tazas de café, mi vaso de whisky y la copa de vino de Sheila, que tenía un resto granate oscuro en el fondo. Cogí la copa y la dejé en la encimera por miedo a que el pie pudiera romperse si íbamos llenando el fregadero con más vajilla.

Esa copa de vino me hizo pensar en sus amigas.

—¿Has quedado con Ann para comer o algo así? —pregunté.

—No.

—Pensaba que teníais algo previsto.

—Puede que algún otro día de esta semana. A lo mejor quedamos Belinda, Ann y yo, aunque cada vez que nos vemos tengo que coger un taxi para volver a casa, y luego me duele la cabeza una semana entera. De todas formas creo que Ann tiene hoy una revisión médica o algo por el estilo, algo de la mutua de salud.

—¿Está bien?

—Sí, no le pasa nada. —Hizo una pausa—. Más o menos.

—¿Qué quieres decir?

—Quién sabe —contestó Sheila.

—Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? Hoy no tienes que ir a trabajar, ¿verdad? Si puedo escaparme, ¿quieres que comamos juntos? Estaba pensando en algo especial, podríamos ir donde ese tío que vende perritos calientes al lado del parque.

—Esta tarde tengo clase —me recordó—. Además, antes tengo que hacer un recado, y puede que también me acerque a ver a mi madre. —Me lanzó una mirada intensa—. No para pedirle dinero, no.

—De acuerdo. —Decidí que no le preguntaría nada más. Ya me lo explicaría cuando estuviera preparada.

Kelly entró en la cocina justo al final de la conversación.

—¿Qué hay para desayunar?

—¿Quieres cereales, cereales o cereales? —preguntó Sheila.

Nuestra hija pareció considerar las opciones.

—Tomaré cereales —dijo, y se sentó a la mesa.

En nuestra casa, el desayuno no era una comida de las que reúnen a toda la familia como la cena. En realidad, la cena muchas veces tampoco lo era, sobre todo cuando yo me quedaba hasta tarde en alguna obra, o Sheila estaba trabajando o tenía que ir a clase. Pero al menos intentábamos que la cena fuese un acontecimiento familiar. El desayuno, sin embargo, era una causa perdida. Yo me tomaba una tostada y un café de pie, normalmente alisando el Register de la mañana sobre la encimera con la mano y leyendo los titulares por encima mientras pasaba las páginas. Sheila se iba metiendo en la boca cucharadas de fruta y yogur mientras Kelly se tragaba sus Cheerios, intentando comérselos todos antes de que se empaparan de leche.

—¿Por qué la gente quiere ir al colegio de noche cuando ya son mayores y nadie les obliga a ir? —preguntó entre cucharada y cucharada.

—Cuando termine este curso —explicó Sheila—, podré ayudar más a tu padre, y eso ayuda a toda la familia, o sea, que a ti también.

—¿Cómo me ayuda eso a mí? —quiso saber Kelly.

Entonces intervine yo:

—Porque, si a mi empresa le van bien las cosas, ganamos más dinero, y eso sí que te sirve de algo, ¿o no?

—¿Para que podáis comprarme más cosas?

—No necesariamente.

Kelly dio un buen trago de zumo de naranja.

—Yo nunca... nunca iría al colegio de noche. Ni en verano. Tendríais que matarme para conseguir que fuera a la escuela de verano.

—Si sacas muy buenas notas, eso no será necesario —repuse con un deje de advertencia en la voz. Su profesora ya nos había llamado una vez diciendo que no hacía todos los deberes.

Kelly no tenía nada que contestar a eso, así que se concentró en sus cereales. De camino a la puerta le dio un abrazo a su madre, pero yo tuve que conformarme con un gesto de la mano. Sheila vio que me había dado cuenta del desaire de mi hija.

—Es que eres muy malo —dijo.

Llamé a casa desde el trabajo a media mañana.

—Diga —contestó Sheila.

—Estás en casa. No sabía si aún te pillaría ahí o no.

—Aquí sigo. ¿Qué ocurre?

—El padre de Sally.

—¿Qué ha pasado?

—Sally lo ha llamado a casa desde la oficina y, al ver que no cogía el teléfono, se ha ido para allá. Acabo de llamar para saber cómo iba todo y ya no está con nosotros.

—¿Ha muerto?

—Sí.

—Dios santo. ¿Cuántos años tenía?

—Setenta y nueve, creo. Casi había cumplido los sesenta cuando tuvo a Sally. —Sheila conocía la historia. El hombre se había casado con una mujer veinte años más joven que él y, aun así, había conseguido sobrevivirla. Ella había muerto de un aneurisma unos diez años antes.

—¿Cómo ha sido?

—No lo sé. Bueno, tenía diabetes y hacía tiempo que padecía también del corazón. Es posible que haya sido un ataque cardíaco.

—Tenemos que hacer algo.

—Me he ofrecido a pasarme por allí, pero me ha dicho que ahora mismo tiene un montón de cosas que hacer. Seguramente el funeral será dentro de un par de días. Podemos hablarlo cuando vuelvas de Bridgeport. —Allí era donde Sheila hacía el curso.

—Hagamos algo. Siempre hemos estado ahí cuando nos ha necesitado. —Casi podía verla sacudiendo la cabeza—. Oye —dijo—, me voy ya. Os dejaré lasaña para Kelly y para ti, ¿vale? Joan la espera hoy después del cole y...

—Entendido. Gracias.

—¿Por qué?

—Por no rendirte. Por no dejar que las cosas te abrumen.

—Solo hago lo que puedo —dijo.

—Te quiero. Ya sé que a veces puedo ser como un grano en el culo, pero te quiero.

—Lo mismo digo.

Eran más de las diez de la noche. Sheila ya tendría que haber regresado a casa.

Intenté llamarla al móvil por segunda vez en diez minutos. Después de seis tonos, saltó el buzón de voz: «Hola, has llamado a Sheila Garber. Siento no poder atenderte. Deja un mensaje y me pondré en contacto contigo». Luego el bip.

—Hola, soy yo otra vez —dije—. Me estás asustando de verdad. Llámame.

Coloqué el teléfono inalámbrico de nuevo en su base y me apoyé en la encimera de la cocina con los brazos cruzados. Tal como había prometido, Sheila había dejado dos raciones de lasaña en la nevera, para Kelly y para mí, cada una meticulosamente sellada con film transparente. Ya le había calentado a Kelly la suya en el microondas al llegar a casa y ella había querido repetir, pero no había encontrado la fuente de horno con el resto de la lasaña. También es cierto que podría haberle ofrecido la mía, que unas horas más tarde seguía aún en la encimera, sin tocar. No tenía hambre.

Estaba hecho un manojo de nervios. El trabajo escaseaba. El incendio. El padre de Sally.

Pero además, aunque hubiese conseguido recuperar el apetito para cenar algo, el hecho de que Sheila no hubiera llegado aún a casa me había puesto al límite.

Su clase, que se impartía en la Escuela de Negocios de Bridgeport, había terminado hacía más de una hora y media, y solo tenía un trayecto de media hora para volver. Lo cual quería decir que hacía ya una hora que debería haber llegado. No era mucho, en realidad. Había una serie de explicaciones posibles.

Tal vez se había quedado a tomar un café con alguien después de clase. Eso había sucedido en un par de ocasiones. O a lo mejor había encontrado mucho tráfico en la autopista. Solo hacía falta que alguien parase en la cuneta con una rueda pinchada para entorpecer toda la circulación. Incluso podía haberla retenido un accidente.

Sin embargo, ninguna de esas posibilidades explicaba que no contestara al móvil. Alguna vez se le había olvidado volver a encenderlo al salir de clase, ya lo había pensado, pero entonces saltaba automáticamente el buzón de voz. Esta vez, no obstante, el teléfono sonaba. A lo mejor lo tenía tan enterrado en el fondo del bolso que no lo oía.

Me pregunté si habría decidido ir a Darien a ver a su madre y no había conseguido salir hacia Bridgeport a tiempo para llegar a su clase. A regañadientes, llamé.

—¿Diga?

—Fiona, soy Glen.

Oí que, al fondo, alguien preguntaba: «¿Quién es, cielo?». El marido de Fiona, Marcus. Técnicamente hablando, el padrastro de Sheila, aunque Fiona se había vuelto a casar mucho después de que Sheila se hubiese ido de casa y hubiese formado una familia conmigo.

—¿Sí? —dijo.

Le expliqué que Sheila aún no había llegado de Bridgeport y que me preguntaba si a lo mejor su hija se había entretenido en su casa más de la cuenta.

—Sheila no ha venido a verme hoy —dijo Fiona—. La verdad es que no la esperaba. No me había dicho que pensara pasarse por aquí.

Me pareció raro. Cuando Sheila me había comentado que a lo mejor iba a ver a Fiona, pensé que seguramente ya le habría comunicado su intención de ir a su madre.

—¿Va todo bien, Glen? —preguntó Fiona con un tono de voz frío. Aunque su forma de hablar traslucía más recelo que preocupación. Como si el hecho de que Sheila llegara tarde a casa tuviera que ver más conmigo que con ella.

—Sí, sí, todo va bien —contesté—. Sigue durmiendo. Buenas noches.

Oí unos pasos suaves que bajaban desde el piso de arriba. Kelly, que aún no se había puesto el pijama, entró en la cocina. Vio la lasaña, que seguía envuelta en film transparente, sobre la encimera, y preguntó:

—¿Te la vas a comer?

—Aparta esas manos de ahí —dije, pensando que a lo mejor volvía a entrarme el apetito cuando llegara Sheila. Miré el reloj de la pared. Las diez y cuarto—. ¿Por qué no estás ya en la cama?

—Porque todavía no me has dicho que me vaya a dormir —respondió.

—¿Qué has estado haciendo?

—Estaba en el ordenador.

—Venga, a dormir —dije.

—Hacía deberes —se justificó.

—Mírame a los ojos.

—Al principio sí que eran deberes —dijo, defendiéndose—, y cuando los he acabado me he puesto a hablar con mis amigas. —Hizo una mueca con el labio inferior, y de un soplido se apartó unos rizos rubios que le caían sobre los ojos—. ¿Por qué no ha llegado mamá aún?

—Se le ha debido de hacer tarde —dije—. Cuando llegue, le diré que suba a darte un beso.

—Si estoy dormida, ¿cómo sabré si me lo ha dado o no?

—Ella te lo dirá por la mañana.

Kelly me miró con suspicacia.

—O sea, que puede que no me dé un beso, pero vosotros me diréis que sí.

—Lo has adivinado —dije—. Es un complot que se nos ha ocurrido desde hace un tiempo.

—Si tú lo dices... —Dio media vuelta, salió de la cocina arrastrando los pies y volvió a subir.

Cogí el teléfono e intenté una vez más llamar al móvil de Sheila. Cuando saltó su saludo, se me escapó un «mierda» y colgué antes de que empezara a grabarse el mensaje.

Bajé la escalera hacia mi despacho del sótano. Las paredes estaban recubiertas por unos paneles de madera que le conferían al lugar una atmósfera oscura y opresiva, y las montañas de papeles que había en mi escritorio solo conseguían aumentar esa lúgubre sensación. Hacía años que tenía intención de remodelar esa habitación. Para empezar quería deshacerme del revestimiento de madera y dejar la pared desnuda y pintada de color hueso para que el espacio no pareciera tan pequeño. O construir una ampliación por la parte de atrás, con un montón de ventanas y un tragaluz. Pero, como suele suceder entre quienes trabajamos en la construcción y la renovación de casas, uno nunca se ocupa de la suya propia.

Me dejé caer en la silla del escritorio y cambié unos cuantos papeles de sitio. Facturas de varios proveedores; planos de la cocina nueva que estábamos haciendo en una casa de Derby; algunas notas sobre un garaje doble independiente que íbamos a construir para un tipo de Devon, que quería un lugar donde aparcar sus dos Corvette de época.

También había por allí un informe muy preliminar del Cuerpo de Bomberos de Milford sobre cuál podría haber sido la causa del incendio, hacía una semana, de la casa que estábamos construyendo para Arnett y Leanne Wilson en Shelter Cove Road. Le eché un vistazo, lo leí por encima hasta el final y, quizá por centésima vez, releí: «Los indicios apuntan a un fuego originado en el área del cuadro eléctrico».

Se trataba de una edificación de dos plantas y tres habitaciones, construida en el solar de una antigua casa de planta baja de después de la Segunda Guerra Mundial, que un fuerte viento del este podría haber derrumbado si no hubiéramos aparecido antes nosotros con la bola de demolición. El fuego se había iniciado poco antes de la una de la tarde. La casa ya tenía acabada toda la estructura y las paredes; el tejado estaba colocado; el cableado eléctrico, instalado; y estábamos terminando con la fontanería. Doug Pinder, mi ayudante, y yo estábamos usando las tomas de corriente recién instaladas para alimentar un par de sierras de mesa. Ken Wang, nuestro chino de acento sureño —sus padres habían emigrado de Pekín a Kentucky cuando él no era más que un bebé, y nosotros todavía nos tronchábamos de risa cuando soltaba sus «sureñadas»—, y Stewart Minden, nuestro aprendiz de Ottawa, que desde hacía unos meses vivía con unos parientes en Stratford, estaban en el piso de arriba decidiendo dónde tenía que ir el cableado del cuarto de baño principal.

Doug fue el primero en oler el humo. Entonces lo vio, subiendo desde el sótano.

Yo les grité a los de arriba, a Ken y a Stewart, que salieran de allí pitando. Bajaron a saltos la escalera sin enmoquetar y salieron con Doug a toda velocidad por la puerta.

Entonces yo hice algo muy, pero que muy estúpido.

Fui corriendo a mi furgoneta, cogí un extintor que llevaba siempre detrás del asiento del conductor y volví corriendo a la casa. Cuando había bajado la mitad de la escalera del sótano, el humo ya era tan denso que no me dejaba ver nada. Llegué hasta el último escalón pasando la mano por la barandilla provisional de listones para guiarme, pensando que, si empezaba a rociar a ciegas con el extintor, seguro que daría con el foco del incendio y salvaría la casa.

Tonto de verdad.

Inmediatamente me puse a toser, los ojos empezaron a escocerme. Cuando me di la vuelta para retroceder y subir por la escalera, no fui capaz de encontrarla. Estiré la mano que tenía libre y empecé a moverla de un lado a otro, buscando la barandilla.

Toqué algo más blando que la madera. Un brazo.

—Vamos, estúpido hijoputa —tosió Doug, agarrándome con fuerza. Estaba en el último escalón y tiró de mí hacia arriba.

Salimos juntos por la puerta de entrada, tosiendo y moviendo los brazos para apartar el humo, cuando el primer camión de bomberos doblaba la esquina. Unos minutos después, las llamas se habían tragado toda la casa.

—No le digas a Sheila que he entrado —le pedí a Doug, respirando aún con pitidos—. Me matará.

—Y con toda la razón, Glenny —dijo Doug.

Aparte de los cimientos, de la casa no quedó mucho más en pie cuando el fuego se extinguió. Todo estaba ya en manos de la compañía de seguros y, si ellos no se hacían cargo del accidente, los miles de dólares que costaría la reconstrucción tendrían que salir de mi bolsillo. Así que no era de extrañar que me pasara las noches en vela, mirando al techo durante horas enteras.

Nunca antes había sufrido un revés como ese. Perder un proyecto por culpa del fuego no solo me había asustado; había minado la confianza en mí mismo. Si algo me caracterizaba, era el hacer las cosas bien, un trabajo de calidad.

—Estas cosas pasan —me había dicho Doug—. Hay que superarlo y seguir adelante.

Yo no estaba de un ánimo tan filosófico. Además, no era el nombre de Doug el que se leía en el lateral de la furgoneta.

Pensé que a lo mejor me vendría bien comer algo, así que metí el plato de lasaña en el microondas. Me senté a la mesa de la cocina y fui picando. La parte de dentro seguía fría, pero no tuve fuerzas para volver a calentarla. La lasaña era una de las especialidades de Sheila y, de no ser por el hecho de que tenía tantas cosas rondándome la cabeza, la habría devorado en cuestión de segundos, incluso fría. Cada vez que la hacía, siempre en su fuente de horno naranja oscuro (Sheila diría que era «color palosanto»), teníamos para dos o tres sentadas, así que volveríamos a cenar lasaña dentro de un par de noches, y puede que incluso la comiéramos también el sábado a mediodía. A mí no me importaba en absoluto.

Me comí menos de la mitad, volví a taparla y guardé el plato en la nevera. Kelly ya se había metido en la cama y tenía la luz de la mesita encendida cuando me asomé a su cuarto. Estaba leyendo un libro de los del Diario de Greg.

—Apaga la luz, cariño.

—¿Ya ha llegado mamá? —preguntó.

—No.

—Es que tengo que hablar con ella.

—¿De qué?

—De nada.

Asentí. Cuando a Kelly se le metía algo en la cabeza, normalmente era con su madre con la que quería hablar. Aunque solo tuviera ocho años, ya se hacía preguntas sobre chicos, el amor y los cambios que sabía que le llegarían dentro de poco tiempo. Tenía que admitir que nada de eso era mi especialidad.

—No te enfades —me dijo.

—No estoy enfadado.

—Es que hay cosas que son más fáciles de hablar con mamá. Pero yo os quiero a los dos igual.

—Me alegra saberlo.

—No puedo dormirme hasta que llegue a casa.

Pues ya éramos dos.

—Apoya la cabeza en la almohada. A lo mejor te quedas dormida de todas formas.

—Seguro que no.

—Tú apaga la luz y prueba a ver.

Kelly alargó un brazo y apagó la lámpara. Le di un beso en la frente, y al salir de la habitación, cerré la puerta con cuidado, sin hacer ruido.

Pasó una hora más. Intenté llamar otras seis veces al móvil de Sheila. No hacía más que ir y venir entre mi despacho del sótano y la cocina. El trayecto me obligaba a pasar por la puerta de entrada, así que podía mirar hacia la calle cada vez que lo recorría.

Poco después de las once, de pie en la cocina, probé suerte con su amiga Ann Slocum. Alguien descolgó para que el teléfono dejara de sonar, pero al cabo de un segundo volvió a colgarlo. El marido de Ann, Darren, supuse. Debía de ser su estilo. Aunque, claro, también era muy tarde para llamar.

Después llamé a la otra amiga de Sheila, Belinda. Hace unos años habían trabajado juntas en la biblioteca, y habían mantenido el contacto aun después de que sus caminos profesionales siguieran direcciones diferentes. Belinda había acabado siendo agente de la propiedad inmobiliaria, y no es que fuera el mejor momento para trabajar en ese ramo. Últimamente había mucha más gente que quería vender que comprar. A pesar de los horarios impredecibles de Belinda, ella y Sheila quedaban para comer una vez cada dos semanas más o menos; algunas veces con Ann, otras no.

Su marido, George, contestó con voz de dormido:

—¿Diga?

—George, soy Glen Garber. Perdona que te llame tan tarde.

—Caray, Glen, ¿qué hora es?

—Es tarde, ya lo sé. ¿Puedo hablar con Belinda?

Oí una conversación amortiguada, ruidos de fondo, y luego Belinda se puso al teléfono.

—Glen, ¿ha pasado algo?

—Sheila aún no ha vuelto de sus clases y no me contesta al teléfono. No habrás tenido noticias de ella, ¿verdad?

—¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué me dices? —Enseguida percibí el pánico en su voz.

—¿Sabes algo de Sheila? A estas horas normalmente ya ha vuelto de clase.

—No, no sé nada. ¿Cuándo has hablado con ella por última vez?

—Esta mañana —dije—. ¿Conoces a Sally, la de la oficina?

—Sí.

—Su padre ha fallecido y he llamado a Sheila para contárselo.

—O sea, que no habéis hablado prácticamente en todo el día, ¿no? —La voz de Belinda tenía un deje extraño. No era acusador, no exactamente, pero había algo raro en él.

—Oye, no he llamado para molestaros. Pensé que a lo mejor sabías algo, nada más.

—No, no sé nada —dijo Belinda—. Glen, por favor, dile a Sheila que me llame en cuanto llegue a casa, ¿de acuerdo? Ahora que ya has conseguido preocuparme a mí también, necesito saber que está bien.

—Se lo diré. Dile a George que siento haberos despertado a los dos.

—¿De verdad que le dirás que me llame?

—Te lo prometo —le aseguré.

Colgué, subí al piso de arriba, me acerqué a la puerta de la habitación de Kelly y la abrí un par de centímetros.

—¿Estás dormida? —pregunté, asomando la cabeza.

Se oyó un alegre «¡No!» salido de la oscuridad.

—Vístete. Voy a buscar a mamá y no puedo dejarte sola en casa.

Encendió la lámpara de la mesita. Creía que iba a discutir conmigo, que me diría que ya era lo bastante mayor para quedarse sola, pero en lugar de eso preguntó:

—¿Qué ha pasado?

—No lo sé. Seguro que nada. Probablemente tu madre se esté tomando un café con una amiga y por eso no oye el móvil. Pero a lo mejor se le ha pinchado una rueda o algo así. Quiero ir por el camino que suele hacer siempre.

—Vale —dijo al instante, lanzando los pies al suelo. No estaba preocupada. Era una aventura. Se puso unos tejanos encima del pijama—. Solo tardo dos segundos.

Bajé abajo y me puse la cazadora, me aseguré de que llevaba el móvil conmigo. Si Sheila llamaba a casa cuando nos hubiéramos ido, contactar con mi móvil sería lo siguiente que haría. Kelly subió de un salto a la furgoneta y se abrochó el cinturón.

—¿Mamá se ha metido en un lío? —preguntó.

La miré mientras ponía el motor en marcha.

—Sí. La voy a castigar.

Kelly soltó una risita.

—Ya, seguro... —dijo.

Cuando ya avanzábamos por la calle, le pregunté:

—¿Te ha comentado mamá qué pensaba hacer hoy? ¿Sabes si iba a ver a sus padres y luego ha cambiado de opinión? ¿Te ha dicho algo, lo que sea?

Kelly arrugó la frente.

—Creo que no. A lo mejor ha ido a la farmacia.

Eso quedaba a la vuelta de la esquina.

—¿Por qué crees que ha podido ir allí?

—El otro día la oí hablando por teléfono con alguien sobre pagar algo.

—¿Algo de qué?

—Alguna cosa de la farmacia.

Como aquello no me decía nada, no insistí.

No llevábamos ni cinco minutos en la carretera cuando Kelly se quedó frita con la cabeza apoyada en el hombro. Si yo pusiera la cabeza en esa posición durante más de un minuto, no me quitaría de encima la tortícolis en todo un mes.

Cogí Schoolhouse Road y luego me incorporé a la 95 en dirección oeste. Era la ruta más rápida entre Milford y Bridgeport, sobre todo a esas horas de la noche, y la ruta que más probabilidades tenía de ser la escogida por Sheila. No hacía más que mirar hacia los otros carriles, los que iban en dirección este, buscando un Subaru familiar parado en el arcén.

Era una posibilidad más que remota, y eso como mucho; pero prefería hacer algo, cualquier cosa, a quedarme sentado en casa preocupándome.

Continué con mi registro de los carriles contrarios de la autopista, pero no vi el Subaru de Sheila, ni tampoco ningún otro coche detenido en el arcén.

Ya casi había pasado Stratford y estaba a punto de entrar en el límite municipal de Bridgeport cuando vi unas luces intermitentes en el otro lado. No en la autopista misma, sino puede que en alguna vía de acceso. Pisé con fuerza el acelerador para llegar cuanto antes a la siguiente salida y poder dar la vuelta y regresar por los carriles de la dirección este.

Kelly seguía dormida.

Salí de la 95, crucé la autopista y volví a entrar en ella. A medida que me acercaba a la salida en la que había visto las luces, distinguí un coche de la policía con los faros encendidos, bloqueando el paso. Aminoré la marcha, pero un agente me hizo señales para que prosiguiera. No lograba distinguir lo suficiente para ver qué había sucedido en aquella vía de salida y, con Kelly en la furgoneta, detenerme en el arcén de una autopista principal no parecía buena idea.

Así que tomé la salida siguiente, imaginando que podría regresar por las calles de la ciudad y acercarme hasta aquel punto desde ese lado. Tardé unos diez minutos. La policía no había montado ninguna barrera allí, ya que nadie intentaría entrar por una salida. Dejé el coche aparcado en el arcén, al final de la vía, y por primera vez vi lo que había ocurrido.

Era un accidente. Uno grave. Dos coches. Habían quedado tan destrozados que era difícil decir de qué marca eran o cómo había sucedido todo. El que quedaba más cerca de mí parecía un coche familiar; el otro, un turismo de no sé qué marca, había salido despedido hacia un arcén. Parecía que el turismo había embestido al familiar por un lateral.

Sheila conducía un coche familiar.

Kelly seguía dormida y no quise despertarla. Bajé de la furgoneta, cerré la puerta sin dar mucho golpe y me acerqué a la vía de salida. Allí había tres coches patrulla, un par de grúas y un camión de bomberos.

Al acercarme, pude examinar mejor los vehículos involucrados en el accidente y empecé a sentir que me temblaba todo. Volví la mirada hacia mi furgoneta, me aseguré de que veía a Kelly por la ventanilla del acompañante.

Antes de poder dar un paso más, no obstante, un agente de policía me detuvo.

—Lo siento, caballero —dijo—. No puede acercarse.

—¿De qué marca es ese coche? —pregunté.

—Señor, por favor...

—¿De qué marca es el coche? El familiar, el que está más cerca.

—Un Subaru.

—Matrícula —dije.

—¿Disculpe?

—Necesito saber la matrícula.

—¿Cree que sabe de quién es ese coche? —preguntó el agente.

—Déjeme ver la matrícula.

Permitió que me acercara, me llevó hasta un punto desde el que se veía bien la parte de atrás del coche familiar. La matrícula estaba claramente visible.

Reconocí la combinación de números y letras.

—Dios mío —dije, sintiéndome desfallecer.

—¿Señor?

—Es el coche de mi mujer.

—¿Cómo se llama, señor?

—Glen Garber. Ese coche es el de mi mujer. Es su matrícula. Dios mío.

El agente dio un paso hacia mí.

—¿Pero ella está bien? —pregunté. Sentía que me vibraba todo el cuerpo como si estuviera agarrado a un cable de bajo voltaje—. ¿A qué hospital se la han llevado? ¿Lo sabe? ¿Puede averiguarlo, por favor? Tengo que ir allí. Tengo que ir allí ahora mismo.

—Señor Garber... —empezó a decir el agente.

—¿Al hospital de Milford? —pregunté—. No, espere, el de Bridgeport está más cerca. —Me volví para correr otra vez hacia la furgoneta.

—Señor Garber, a su mujer no se la han llevado al hospital.

Me detuve.

—¿Cómo?

—Sigue en el coche. Me temo que...

—¿Qué me está diciendo?

Miré hacia lo que quedaba del Subaru destrozado. El agente debía de haberse confundido. Allí no había ninguna ambulancia; no había ningún bombero utilizando las cizallas hidráulicas para llegar hasta el conductor.

Aparté de en medio al policía, corrí hacia el coche, llegué junto al lateral hundido del conductor, miré a través de lo que quedaba de la puerta.

—Sheila —dije—. Sheila, cielo.

El cristal de la ventanilla se había hecho un millón de añicos. Empecé a quitárselos del hombro, a arrancárselos del pelo ensangrentado. No hacía más que repetir su nombre una y otra vez.

—¿Sheila? Dios santo, por favor, Sheila...

—Señor Garber. —El agente estaba justo detrás de mí. Sentí una mano en mi hombro—. Por favor, venga conmigo.

—Tienen que sacarla de aquí —dije. El olor a gasolina me colapsaba las narinas, oía algo que goteaba.

—Lo haremos, se lo prometo. Por favor, acompáñeme.

—No está muerta. Tienen que...

—Por favor, señor, me temo que sí. No tiene pulso.

—No, se equivoca. —Alargué el brazo, lo introduje en el interior del coche y le rodeé la cabeza. Se le cayó hacia un lado.

Entonces lo supe.

El agente me puso una mano firme en el brazo y dijo:

—Tiene que apartarse del coche, señor. No es seguro estar tan cerca. —Tiró de mí con fuerza y no opuse más resistencia.

A una distancia de unos seis coches tuve que detenerme, inclinarme y apoyar las manos en las rodillas.

—¿Se encuentra usted bien?

—Tengo a mi hija en la furgoneta —dije, mirando al asfalto—. ¿Puede verla? ¿Sigue dormida?

—Solo le veo la parte de arriba de la cabeza, sí. Parece que duerme.

Respiré varias veces entre temblores, volví a enderezarme. Dije «Dios mío» unas diez veces. El agente seguía allí, paciente, esperando a que recuperara la suficiente serenidad para poder hacerme algunas preguntas.

—Señor, ¿su mujer se llama Sheila? ¿Sheila Garber?

—Eso es.

—¿Sabe qué estaba haciendo esta noche? ¿Adónde iba?

—Hoy tenía clase. En la Escuela de Negocios de Bridgeport. Está haciendo un curso de contabilidad para ayudarme en la empresa. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Cómo ha sido? ¿Quién coño conducía el otro coche? ¿Qué le han hecho?

El agente bajó la cabeza.

—Señor Garber, parece que ha sido un accidente provocado por el alcohol.

—¿Qué? ¿Conducía habiendo bebido?

—Eso parece, sí.

La ira empezó a mezclarse con el estupor y el dolor.

—¿Quién conducía el otro coche? ¿Qué estúpido hijo de puta...?

—En el otro coche iban tres personas. Uno de ellos ha sobrevivido. Un niño, en el asiento de atrás. Los que han muerto son su padre y su hermano.

—Dios santo, pero ¿qué tipo de hombre se pone al volante borracho con sus dos hijos en el coche y...?

—Al parecer no ha sido eso lo que ha sucedido, señor Garber —dijo el agente.

Me lo quedé mirando, intentando adivinar adónde quería ir a parar. Entonces caí en la cuenta. No era el padre el que conducía borracho; era uno de los hijos.

—¿Uno de los chicos conducía borracho?

—Señor Garber, por favor. Necesito que se calme un poco. Necesito que me preste atención. Según parece, ha sido su mujer la que ha provocado el accidente.

—¿Cómo?

—Parece que ha entrado en la vía de salida en dirección contraria, luego ha detenido el vehículo más o menos a la mitad y lo ha dejado atravesado en medio de la calzada, sin ningún faro encendido. Creemos que a lo mejor se ha quedado dormida.

—Pero ¿qué coño me está diciendo?

—Y entonces —continuó el policía—, cuando el otro coche ha salido de la autopista, seguramente a unos cien kilómetros por hora, debe de haber chocado contra el vehículo de su mujer antes de poder verlo y pisar el freno.

—Pero el otro conductor iba borracho, ¿no?

—No me está entendiendo, señor Garber. Si me permite la pregunta, señor, ¿tenía su mujer la costumbre de conducir cuando había bebido? Normalmente, cuando alguien tiene un accidente, es que ya se ha estado arriesgando durante una buena...

El coche de Sheila explotó y ardió en llamas.

Capítulo 2

Había perdido la noción de cuánto tiempo llevaba exactamente allí de pie, mirando el vestidor de Sheila. ¿Dos minutos? ¿Cinco? ¿Diez?

No había asomado demasiado la cabeza por allí durante las últimas dos semanas. Había estado evitándolo. Justo después de su muerte, desde luego, había tenido que rebuscar un poco entre sus cosas. Tuve que encontrarle un vestido para el funeral que celebramos en casa, aunque el ataúd fuese a estar cerrado. Habían recompuesto a Sheila todo lo posible. Los añicos de cristal roto se había hendido en ella como si fueran perdigones. Y la explosión posterior, aunque no llegó a consumir del todo el interior del vehículo antes de que los bomberos apagaran el fuego, no había hecho más que complicar el duro trabajo de los empleados de pompas fúnebres, que habían esculpido y modelado a Sheila para conseguir algo que guardaba cierto parecido con el aspecto que había tenido en vida.

Sin embargo, no hacía más que pensar en cómo afectaría a Kelly ver a su madre de este modo en la ceremonia, pareciéndose tan poco a la mujer a la que quería. Y en que todo el mundo se vería obligado a comentar lo bien que se la veía, el gran trabajo que habían hecho los de la funeraria. Lo cual solo serviría para recordarnos que había hecho falta mucho trabajo.

Así que decidí que lo mejor sería celebrar el funeral con el ataúd cerrado.

El director de la funeraria repuso que así lo harían, pero que de todas formas quería que buscara algo de ropa con que vestirla.

Escogí un traje chaqueta azul oscuro, americana y falda a juego, ropa interior, zapatos. Sheila tenía zapatos para dar y tomar, y me decidí por unos de tacón medio. En algún momento tuve en las manos un par con el tacón más alto, pero enseguida volví a guardarlos porque a Sheila siempre le habían parecido incómodos.

Cuando le estaba construyendo aquel vestidor, para el que había tenido que robar unos cuantos metros de nuestro gran dormitorio, me había dicho:

—Solo para que quede claro: este vestidor será completamente mío. Tu armario, esa cosa pequeña y miserable tan grande como una cabina de teléfonos, es todo lo que vas a necesitar jamás, y no permitiré ninguna clase de intromisión en mi territorio.

—Lo que me preocupa —repuse yo— es que, si te construyera un hangar para aviones, también serías capaz de llenarlo. Tus cosas se expanden hasta ocupar enteramente el espacio que les ha sido asignado. Dime la verdad, Sheila, ¿cuántos bolsos puede necesitar una persona?

—¿Cuántas herramientas diferentes necesita un hombre para hacer una sola chapuza?

—Si me lo dices ahora no habrá consecuencias. Dime que nunca, jamás, guardarás nada tuyo en mi armario, aunque no sea más grande que un minibar.

En lugar de responder directamente, Sheila me había rodeado con sus brazos, me había empujado contra la pared y había dicho:

—¿Sabes para qué creo que sí es lo bastante grande este vestidor?

—No estoy muy seguro. Si me lo dices, podríamos sacar mi cinta métrica y comprobarlo.

—Mmm, eso sí que es algo que me apetece mucho medir.

Recuerdos de otra época.

En ese momento estaba de pie, mirando el vestidor, preguntándome qué hacer con todas sus cosas. A lo mejor era demasiado pronto para deshacerme de todo aquello. Jerséis, blusas, vestidos, faldas, zapatos, bolsos y cajas de zapatos llenas de cartas y recuerdos, todo ello cargado con su aroma, su esencia, lo que había dejado atrás.

Me entristecía mucho, y me enfurecía.

—Maldita seas —dije a media voz.

Recordaba haber estudiado algo, allá por mis días de universidad, acerca de las fases del duelo. Negociación o pacto, negación, aceptación, ira, depresión, y no necesariamente en ese orden. Lo que no lograba recordar era si todas esas fases las pasaba uno al saber que iba a morir, o cuando alguien muy cercano fallecía. En aquellos días de universidad me había parecido una auténtica bazofia, y la verdad es que ahora casi también. Sin embargo, no podía negar que había una abrumadora sensación en particular que me invadía desde hacía días, desde que habíamos enterrado a Sheila.

La ira.

Estaba destrozado, por supuesto. No podía creer que Sheila ya no estuviera conmigo y me sentía hecho añicos sin ella. Era el amor de mi vida y de repente la había perdido. Desde luego, sentía pena. Cuando lograba encontrar un momento para mí y estaba seguro de que Kelly no entraría de pronto en la habitación, me permitía el lujo de venirme abajo. Estaba conmocionado, me sentía vacío, deprimido.

Sin embargo, lo que de verdad estaba era furioso. A más no poder. Nunca había sentido esa clase de ira. Una rabia pura, sin diluir. Y no había lugar donde desahogarla.

Necesitaba hablar con Sheila. Tenía unas cuantas preguntas que quería que me respondiera.

¿En qué narices estabas pensando, joder? ¿Cómo has podido hacerme esto? ¿Cómo has podido hacerle esto a Kelly? ¿Qué coño te pasó por la cabeza para hacer una estupidez tan monumental? ¿Quién eres tú?, dime. ¿Qué ha pasado con esa chica lista y con la cabeza tan bien amueblada con la que me casé? Porque estoy segurísimo de que ella no iba en ese coche, joder.

Esas preguntas no hacían más que dar vueltas en mi cabeza, una y otra vez. Estaban ahí cada segundo que pasaba despierto.

¿Qué había impulsado a mi mujer a conducir estando como una cuba? ¿Por qué habría hecho algo tan absolutamente impropio de ella? ¿En qué estaría pensando? ¿Qué clase de demonios interiores me había estado escondiendo? Cuando subió a su coche esa noche, completamente ebria, ¿tuvo la lucidez suficiente para saber lo que estaba haciendo? ¿Sabía que podía matarse y que podía acabar matando a otras personas?

¿Fueron sus acciones, de alguna manera, deliberadas? ¿Habría querido morir? ¿Habría estado guardando en secreto algún tipo de inclinación suicida?

Necesitaba saberlo. Lo necesitaba tanto que me dolía. Y no tenía forma de hacer desaparecer ese dolor.

Puede que debiera sentir lástima por Sheila. Compadecerla porque, por razones que no lograba comprender, había hecho algo asombrosamente estúpido y había pagado el mayor precio posible por su mal juicio.

Pero no era eso lo que brotaba de mi interior. Lo que yo sentía era frustración e ira por lo que nos había hecho mi mujer a quienes había dejado atrás.

—Es imperdonable —les susurré a sus cosas—. Absolutamente im...

—¿Papá?

Me di media vuelta.