2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

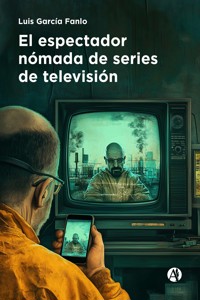

"El espectador nómada de series de televisión", analiza cómo las plataformas de streaming han revolucionado los hábitos de consumo audiovisual, transformando la manera en que interactuamos con la televisión. En esta nueva era digital, los espectadores se convierten en nómadas, libres de elegir qué ver, cuándo y dónde, desdibujando las fronteras entre géneros, formatos y dispositivos. Con un enfoque crítico y contemporáneo, el autor explora los cambios culturales que esta nueva forma de consumo ha generado, abordando tanto los retos como las posibilidades que emergen en un mundo mediado por algoritmos y pantallas personalizadas. Este libro es una herramienta clave para comprender el impacto del streaming en las narrativas visuales y en nuestra experiencia cultural cotidiana.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 333

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

LUIS GARCÍA FANLO

El espectador nómada de series de televisión

García Fanlo, Luis El espectador nómada de series de televisión / Luis García Fanlo. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2025.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-87-6434-4

1. Narrativa. I. Título.CDD A860

EDITORIAL AUTORES DE [email protected]

Índice de contenido

Introducción - Episodio piloto

Capítulo 1 - NÓMADAS Y SEDENTARIOS. Nunca es tarde para ser lo que deberías haber sido

Capítulo 2 - SOCIOLOGÍA DEL ESPECTADOR NÓMADA. No me digas lo que no puedo hacer

Capítulo 3 - LA SOCIEDAD DEL ESPECTÁCULO. No te deberían gustar las cosas porque te lo diga la gente

Capítulo 4 - LA AFECCIÓN NÓMADA POR LAS SERIES DE TELEVISIÓN. Estas rodeado de zombis, esas son las malas noticias

Capítulo 5 - LOS FANS NÓMADAS. Bazinga!

Capítulo 6 - EL PODER DE LOS SMARTPHONES. La verdad está ahí fuera

Capítulo 7 - SERIES DE TELEVISIÓN COMO VIDEOJUEGOS. El invierno está llegando

Capítulo 8 - SERIALIDAD Y VEROSIMILITUD EN LAS FICCIONES PARA NÓMADAS. Todo el mundo miente

Capítulo 9 - LOS NÓMADAS, ENTRE LO MODERNO Y LO ACTUAL. No puedes jugar a Dios sin conocer al demonio

Capítulo 10 - VER ES GUSTAR. LAS SERIES COMO ARTE AUDIOVISUAL. Algunas experiencias son tan fuertes que te cambian el ADN

Capítulo 11 - Series de televisión e Inteligencia Artificial (IA)

Desenlace - Episodio final

Bibliografía recomendada

Introducción

Episodio piloto

La época de la imagen del mundo

“La época de la imagen del mundo”, dixit Heidegger, significa que los que vivimos en la época actual sabemos que existe un mundo, tenemos una imagen de este mundo, cosa que ninguna civilización anterior tuvo. En la época de los primeros humanos el mundo era una pequeña proporción de la totalidad, que a su vez les era desconocida. En la época clásica y en la modernidad existían mundos-civilizaciones, cada cual en una parte del planeta, pero no había un mundo al cual pertenecieran.

El descubrimiento de América y la apertura del comercio lejano entre Europa y Asia fueron dos hitos que inauguraron la posibilidad de hablar y representar un mundo. Para Heidegger, la única manera de representarse el mundo era a través de imágenes, por eso en nuestra época tenemos una imagen del mundo.

En realidad, hoy tenemos que hablar de imágenes del mundo, en plural, al menos si hablamos de las narraciones ficcionales de las series de televisión, porque eso es lo que son, sabemos que todos esos mundos diegéticos forman parte de un único mundo, aunque las relaciones entre ellos sean de dispersión, disyunción y discontinuidad. Pero también tenemos una imagen del sistema solar, de las galaxias, del universo mismo.

En la actualidad la imagen del mundo se expandió y hoy su realidad también depende de imágenes, como las de los telescopios espaciales Hubble y Webb, o las que nos transmiten decenas de sondas espaciales y satélites, y las que los astrónomos captan en sus Observatorios y Radiotelescopios. El mundo, su imagen, llega hasta una profundidad de 13.000 millones de años luz, pero sigue siendo una imagen, no hay otra manera de saber que existe un universo si no es a través de imágenes.

Incluso a nuestro propio planeta lo conocemos tal como es por las fotografías de los astronautas en órbita o desde la Luna, e incluso nos tomamos el trabajo de que sondas que están a millones de kilómetros tomen fotografías para que podamos vere como se ve nuestro planeta a tal distancia. Las imágenes nos permiten vernos a nosotros mismos, sea a través de un espejo (ahí están Freud y Lacan para confirmarlo) o con la cámara fotográfica de nuestros smartphones que se dan vuelta y nos deja mirarnos. Amamos vernos en imágenes, reconocernos ahí, porque la naturaleza no nos ha dado el don de ver nuestros cuerpos en forma directa.

Pintamos imágenes en las cavernas, hace miles de años, y hoy buscamos imágenes del inicio mismo del universo, queremos esa imagen, para poder ver ese momento, y lograr lo que ningún otro ser vivo ha logrado (hasta dónde sabemos).

De modo que me causa cierta gracia cuando colegas, expertos, académicos se comportan como opinadores y toman tan a la ligera el problema de la imagen y la representación. Es fácil hablar de que las imágenes mienten, que son falsas, que alienan, que no sé qué les hacen a las personas, que manipulan la realidad, en fin, que son algo así como una catástrofe para la civilización humana.

No digo que las imágenes sean inertes porque no lo son, pero sin imágenes no existiría nuestra civilización o sería irreconocible de modos imposibles de imaginar. Vivimos en una sociedad de imágenes y representaciones porque es la única manera que tenemos para vernos a nosotros mismos y a los demás, para reconocer el mundo y el universo en que vivimos, para adorar a nuestros dioses, para ponerle visibilidad a una causa política, para hacer arte, para recordar a quienes nos precedieron en la vida y para amar y odiar en la presente existencia.

No existe nada que no esté mediatizado por imágenes. Los pensamientos, los sueños, la imaginación (de ahí viene el término imagen) son imágenes, que nuestro cerebro está constantemente creando.

Mi colega José Luis Fernández ha dedicado gran parte de sus investigaciones a la radio pero fundamentalmente a las mediatizaciones, que para él son todos los sistemas de intercambio discursivo con o sin soporte tecnológico. Para José Luis las mediatizaciones están firmemente atadas a plataformas, aplicaciones y redes de modo que son constitutivas de la vida social. Aunque no usa el término dispositivo, su mirada sobre el hogar, el bar, la oficina, la escuela, etc. como contextos que contienen la vida social y cultural, tiene mucho del concepto de aparato, máquina, etc.

Mi enfoque va por otro lado. Desconfío del término mediatización, y por vicio profesional de la concepción que concibe las prácticas sociales como producto de dispositivos disciplinarios o de control. No digo, y no creo, que sea lo que piensa Fernández, pero para mi enfoque sociológico, insisto en esto, las prácticas sociales no son el resultado de cosas que alguien o algo le hace a las personas, sino que se producen bajo determinadas condiciones materiales, son construcciones sociales que en gran medida también son el producto del azar de la existencia.

Este libro es sobre las imágenes de la televisión, en particular las imágenes-movimiento que todavía llamamos series de televisión. Como la televisión es una máquina productora de imágenes muy compleja, una y otra vez hablaré de otras máquinas similares como las películas, los videojuegos, los videos de Youtube, etc. no solo para comparar, sino también porque todas están articuladas en un mismo sistema o régimen de lo visual. Incluso tendré que hablar de otros programas de televisión que no son series pero que configuran la galaxia televisiva actual. Las divisiones entre géneros televisivos se han vuelto fluidas.

En este libro me voy a centrar en los espectadores, no como productos sino como sujetos emancipados. No creo que los dispositivos tengan un poder unilateral sobre las personas, sino que las personas hacen cosas ellos, como con el smartphone que nos convierte en nómadas, seres libres de las ataduras de esas instituciones que sí nos controlaban y que ahora están en crisis, como la escuela, el cuartel, la oficina, etc. La industria de la televisión ya no puede controlar como antes a los espectadores, porque casi no existe el dispositivo del broadcasting y el sistema televisivo tradicional (flujo continuado de programación con corte comercial).

Estoy en la vereda de enfrente de los que quieren sacarle a los niños y jóvenes sus teléfonos inteligentes. Por el contrario, hay que enseñarles cómo usarlos para comunicarse, informarse y educarse mejor, aprendiendo a utilizar la infinita cantidad de fuentes a su disposición en la palma de sus manos. Estoy en la vereda de enfrente de los que odian X, Facebook, Instagram, Youtube, etc. porque estas plataformas, como Netflix, Prime Video, Max, etc., han expandido notablemente nuestras posibilidades de conocer realidades que de otra manera solo podíamos conocer por una Enciclopedia en 20 fascículos.

Recuerdo cuando era niño y adolescente y leía “Lo Sé Todo”, unos 20 tomos con todos los temas imaginables, pero desarticulados, en muchos casos desactualizados, pero que a mi me sirvieron para obtener una cultura general. Hoy está el equivalente a miles de “Lo Se Todo” solo en Google, cualquiera puede usar IA, etc. Yo tenía que leer todo y aprender todo lo que leía, me interesara o no, y las conexiones corrían también por mi cuenta. Hoy ese trabajo lo hace Google. ¿Cómo se puede estar en contra de eso?

La discusión sobre si las nuevas tecnologías son buenas o malas es medieval, no es esa la discusión, porque nunca fue real esa antinomia. Las tecnologías son útiles o inútiles, constructivas o destructivas, pero a veces lo inútil y lo destructivo tiene una razón de ser. Vivimos en la sociedad actual, en la que la mitad de la población mundial, son jóvenes, adolescentes y niños nativos digitales, lo que implica una nueva época de la sociedad del espectáculo en la que reina la imagen audiovisual, y un nuevo espectador, al que llamo nómada. Son las generaciones de Millennials, Z, Alfa, y en unos años más, cuando crezcan, los Beta.

Estas nuevas generaciones son los espectadores nómadas de series de televisión, categoría que abarca seriales, series propiamente dichas, miniseries, películas para televisión, documentales, docudramas, series de realitys, series de oficios, etc. Sobre estos grupos sociales y su relación con estos programas de TV trata este libro, pero sobre varios temas más que están articulados entre sí, porque la realidad social no es otra cosa que relaciones entre relaciones.

Una breve historia de las series de TV

Las series, en la época originaria los años ’50 del siglo XX, se llamaban seriales y nacieron para llenar varios casilleros en la grilla de programación, que era algo nuevo y no se parecía en nada a la cartelera del cinematógrafo. Había que poner en el aire programas las 24 horas del día los 7 días de la semana, una tarea titánica en esos tiempos, en que además no existía la televisión en grabado. Las series se emitían en vivo, incluso con público en el estudio, lo que constreñía el guión a una sola locación, a lo sumo dos, todas puestas en escena de interiores.

Imaginen a esos productores, guionistas, cámaras, escenógrafos, etc. cuando llegaba el “corte comercial” y todos los actores y los productores tenían que quedarse inmóviles para que no exista errores de continuidad. Imaginen a los espectadores que estaban viendo todo esto en vivo, en el estudio de televisión. Pero estas condiciones generaron todos los saberes sobre los que se asienta el negocio de la producción de series de televisión. Incluso saberes sobre los espectadores.

Estos demiurgos primigenios de la TV hicieron milagros con nada, y mientras aprendían, hicieron experiencia con la práctica, hasta que poco a poco fue emergiendo un saber sobre cómo hacer series de TV. Descubrieron, sí, no fue algo inventado, lo que llamo la serialidad como práctica o construcción social televisiva. Con la serialidad había que programar solo una semana y no todo un mes, porque siempre a la misma hora del mismo día de la semana estaría el episodio siguiente episodio para cubrir el casillero correspondiente.

La serialidad ya había sido descubierta cuando llegó el grabado y produjo una revolución. Se podían grabar escenas tantas veces como sea necesario para que salgan bien, y además la televisión pudo salir al mundo, multiplicar el poder de sus imágenes, hacer exteriores, piensen por un momento en ese evento: del vivo al grabado. Se abrían las múltiples posibilidades de la edición (el modo en que se denominó al montaje cinematográfico en TV), se podían vender las series para que otros canales del país o del mundo pudieran emitirlas, en fin, expansión artística, técnica y del negocio.

Además, las series se podían grabar en un lapso determinado y después los participantes, sean directores, guionistas o actores quedaban disponibles para hacer otra serie. Ya no fue necesario que los equipos de producción trabajaran durante toda la noche, en fin, todo cambió. Surgió el arte de la edición de las series y los espectadores se enamoraron de esa “ventana al mundo” y del “milagro de la televisión”. Las empresas vieron el potencial y comenzaron a pautar en programas que consideraban debían ser vistos por los compradores de sus mercancías. Pero el grabado potenció la injerencia de la publicidad e hizo más sistemático el corte comercial.

Al principio las series y seriales, los programas de TV en general, no tenían cortes publicitarios, la famosa tanda, sino que la publicidad estaba incluida en los guiones de ficciones, pero también noticieros y todo programa que lo permitiera. No es cierto que la PNT (publicidad no tradicional) es algo nuevo, es lo que nació primero y para Alfred Hitchcock, el pionero en realizar series de televisión con un enfoque no-cinematográfico, era lo peor que podía pasar. Para convertirlo en algo positivo inventó el Cliffhanger, esa escena previa a la publicidad que nos deja con el corazón en pausa hasta que vuelve la serie y el cierre de lo que había quedado pendiente.

Hitchcock también se dio cuenta que en la pantalla cuadrada del televisor de esa época debía ser el primer plano quien dominara la escena, y que los guiones y los actores debían adaptarse a estas características del formato televisivo. También descubrió que grandes actores y actrices de cine no eran televisivos (ese concepto que hasta hoy explica todo pero nadie puede explicar) y que había que buscar actores nuevos para el nuevo medio.

Existe un hilo conductor entre Rod Serling, el que inventó el guión para series de televisión, sus reglas y protocolos y Stan Lee, el genio de MARVEL, y es la importancia crucial que le daban al espectador por encima del Productor. Pero esto no significaba “hacer lo que quiere la gente”, sino crear empatía en la gente por el trabajo del realizador, director, productor, etc. Se trataba de interpelar al espectador y no representar sus deseos o fantasías, y sus pensamientos. En todo caso se trataba de interpelar las experiencias de los espectadores, porque descubrieron que lo audiovisual (televisión pero también otros medios audiovisuales) no tratan con la razón sino con los sentimientos.

Si bien este rápido resumen de la historia de las series es limitado, me permite hacer el planteo conceptual que orienta mis investigaciones. Cada etapa de esta historia deja lugar a otras, pero la anterior nunca desaparece, sino que se va acumulando como capas arqueológicas. Así, la televisión como teatro, cine, vivo, grabado, series y seriales, aire, cable, autoconclusivos y episódicos, género a género, broadcasting o streaming, todas coexisten de alguna manera en la época actual. Y a cada uno de esos eventos, momentos o épocas, le corresponde un tipo de espectador.

En las series actuales existe una concomitancia entre estas etapas, que a veces se expresa como regularidad, otras como discontinuidad y las más de las veces como dispersión y disyunción. Pero el espectador no es un mero resultado de la televisión, sino una mutua determinación. Muchos de los avances tecnológicos y narrativos de las series se hicieron por ensayo y error, buscando la aprobación del espectador, en general no generaron grandes o inolvidables éxitos.

Los creadores de las series de televisión, ayer y hoy, saben que al espectador hay que sorprenderlo y que para eso no hay que darle lo que está esperando, o al menos no todo lo que está esperando. Por eso, desde los comienzos surgió la práctica de combinar géneros, encontrar variantes conceptuales, darle tanta importancia al guión como a la puesta en escena, y fundamentalmente el giro argumental.

El lenguaje de las series de televisión

En 2016, cuando publiqué mi libro “El lenguaje de las series de televisión” (EUDEBA), me propuse abordar preferentemente los fenómenos de producción de contenidos televisivos que conocemos como series de televisión. En ese momento las plataformas de streaming aún no tenían la radical importancia que tienen hoy en el campo de la producción y emisión de piezas audiovisuales (series, películas, documentales, transmisiones deportivas y eventos musicales en vivo, reality-show, etc.).

De todas maneras, anticipándome, dediqué un Capítulo a las plataformas de streaming y a la discusión sobre si las series realizadas por Netflix debían o no ser consideradas como para televisión. También anticipé la ruptura generacional en ciernes, hoy echa realidad, y el uso del smartphone como la etapa superior de un nuevo tipo de espectador de televisión.

Transcurridos estos 8 años también se ha modificado sustancialmente el problema del reconocimiento (lo que antes se denominaba recepción), que son los modos en que se establecen relaciones entre productores y consumidores, así como la importancia ético-cultural de las narraciones audiovisuales en la determinación de prácticas sociales asociadas. Nadie le impone a nadie, a través de las series de televisión, una forma del ver el mundo o unos valores, pero nos muestran otros que seguramente no son los nuestros o que están en colisión. Eso nos hace pensar.

A paso lento y siempre detrás de los acontecimientos, la sociología, las ciencias de la comunicación, el periodismo de espectáculos, la antropología y la historia van entendiendo este fenómeno social, nunca visto en cuanto a su capacidad de convertirse, al decir de Jacques Ranciere, en “el espectador emancipado”.

Hoy, el eje de la industria está puesto en los espectadores-usuarios-fans-consumidores, especialmente los más jóvenes, los nativos digitales en sus tres grupos sociales: Millennials, Generación Z y Generación Alfa. Claro, tienen una contradicción, y es que todavía son mayoría en la sociedad los grupos de más edad, que suelen ser los de mayor poder adquisitivo, por lo tanto deben fragmentar su oferta de series y películas y, a la vez, producir algo que sea del agrado de la mayor cantidad de personas posibles, más allá de su edad, género, nacionalidad, religión, etc.

No se trata, solamente, de los temas que anticipó Henry Jenkins en los ’90, y que conceptualizó como cultura participativa, convergencia mediática y narraciones transmedia, sino que el contexto de esas anticipaciones cambió radicalmente y por eso deben ser revisadas. El mundo ha entrado, desde principios del siglo XXI, en una era de cambios sociales, políticos, éticos, culturales y tecnológicos de gran magnitud que por la velocidad en que suceden no nos dan tiempo para estudiarlos en debida forma.

Lo que no vió Jenkins es que el consumo (los fans) es la Producción, y ésta a la vez es el consumo. Se trata de una relación social que se retroalimenta y va marcando el paso de la época en procesos discontinuos y dispersos pero que reconocen regularidades e invariantes. Tenía razón Eliseo Verón, el primero en investigar sobre estos procesos de la comunicación social, pero lamentablemente tuvimos que afrontar su muerte prematura. Sobre eso volveré más adelante.

Lo audiovisual se ha convertido en mucho más que un negocio, es el modo privilegiado de comunicación, como lo demuestran Instagram y Youtube, y el uso que los usuarios hacen de videos para informar, comunicar, opinar, etc. Y es un gran negocio a escala mundial, porque ha potenciado a las franquicias que alimentan los guiones de series de TV y películas, vía streaming, constituyendo una audiencia mundial, es la etapa superior de la sociedad del espectáculo, soñada por el gran Guy Debord.

Pero esta revolución de lo audiovisual ha tenido innovaciones tecnológicas nunca soñadas en el campo de las comunicaciones, también a nivel planetario. La principal condición de existencia de esta nueva época ha sido el smartphone, ya que sin este dispositivo el mundo de lo audiovisual no existiría con su actual grado de desarrollo y su potencial todavía no desplegado en todas sus posibilidades.

En 2013 los smartphones superan en ventas a los teléfonos móviles tradicionales, y se produce la masiva aparición de App, al tiempo que la televisión y el cine tradicionales entran en un largo y lento ocaso. Aparece el streaming, primero tímidamente hasta que hoy tiene el monopolio de la producción, distribución y consumo de series, películas y documentales, así como de toda pieza audiovisual que caiga en sus redes. Dedicaré todo un Capítulo al estudio de este dispositivo, sus usuarios y su relación con las series de TV.

Sobre la actualidad de todos estos cambios es que trata “El espectador nómada de series de televisión”, un libro que pretende llegar a todos los lectores interesados en el tema pero que no por eso renuncia al uso de determinados conceptos, metodologías y categorías provenientes de la filosofía, sociología, ciencias de la comunicación, etc. También forma parte del enfoque del libro ofrecer los saberes que obtuve a lo largo de muchos años aprendiendo de creadores de programas de televisión. Lo que pude ver y experimentar lo daré a conocer en este libro.

Antes decía que iba a utilizar conceptos, saberes de la sociología y la ciencia de la comunicación, pero quiero adelantar algunos enunciados simples, básicos y determinantes de mi pensamiento sobre estos temas:

• Soy partidario de la primacía de las prácticas sociales para explicar lo que las personas hacen con lo audiovisual, en particular series de televisión, y más importante aún, el cómo hacen lo que hacen. Las series de televisión son una construcción social.

• Sostengo el principio de que ni la televisión ni el cine ni Youtube “le hacen algo a los espectadores” sino que lo que ocurre entre televisión o cine o videos y los espectadores es una relación social. Ese principio era el que tenía cierto peso periodístico y académico, cuando llamaban a la televisión la caja boba, y eran los mismos que en su momento se habían preguntado para qué serviría la radio o el cine. En los ’70 esa concepción totalmente errada perdió su lugar en el campo académico aunque sectores de la opinión pública siguen pensando lo mismo, pero como estereotipo de sentido común.

La televisión es un hecho social complejo, nació como medio para transmitir imágenes en directo pero rápidamente desarrolló una rama que resultó tan exitosa como la primera, los programas grabados. Se trata de dos televisiones diferentes, al punto que quienes hacen televisión las consideran antagónicas. Las series de televisión nacieron junto con la televisión, y originariamente se realizaron para poder llenar la grilla de programación 24x7, lo que no resultaba nada fácil cuando muchos debatían si la TV debía ser comercial, educativa, artística, etc.

Con el correr de los años y de estudios cada vez más certeros apareció otra arista de la televisión, el espectador televisivo, un nuevo tipo de práctica social diferente al que escuchaba radio o concurría al cinematógrafo. Alfred Hitchcock fue el primero en estudiar todos estos fenómenos nuevos y le debemos a él la primera teórica y práctica para realizar series. Luego llegaría Rod Serling, el que inventó los géneros televisivos como variantes diferentes de los cinematográficos, el gran guionista de televisión y crítico a la vez de la industria de la TV.

La televisión, como explicaba anteriormente, no le hace nada a los espectadores, no les lava el cerebro, no los vuelve algo que no son. Pero sí opera cartografiando el panorama ético-cultural de una sociedad, instalando agendas y temas prioritarios y relegando otros al ostracismo. La televisión puede educar pero fundamentalmente entretiene y en muchos casos es arte. Podemos discutir la calidad estética o ética del entretenimiento que ofrece, pero es tanta la variedad, las variaciones, los estilos y formatos que resulta imposible reducirlos a una única televisión. No hay que subestimar al entretenimiento, ni las formas de mostrarlo en imágenes.

Entretenerse es un modo de hacer un paréntesis en la vida de millones de personas para romper la monotonía, la alienación y la opresión generalizada de la sociedad de control. También se puede educar a través del entretenimiento, en un sentido amplio, mostrando otras realidades, la historia de un país, los hábitos de aves africanas, las noches en Pekín y destinos para el próximo viaje turístico. La televisión no es un Museo aunque a veces nos lleva para que visitemos museos que quedan en la otra parte del mundo, a dónde nunca iremos personalmente.

Espero que este libro pueda servir a las viejas y a las nuevas generaciones. A las viejas para entender los cambios producidos en nuestras prácticas audiovisuales y que eso les sirva para aprovecharlas mejor, y a las nuevas para que sepan en qué se están y los están metiendo, en un mundo cada vez más mediatizado.

Capítulo 1

NÓMADAS Y SEDENTARIOS. Nunca es tarde para ser lo que deberías haber sido

Nomadismo y televisión seriada

En el principio los humanos fuimos nómadas. Las personas se desplazaban continuamente en busca de alimentos que pudieran cazar o recolectar, buscando siempre nuevos territorios. No tenían un lugar fijo de residencia y por lo tanto su identidad, su cultura, su economía y su modo de vida era muy particular ya que todas las prácticas sociales estaban basadas en el movimiento.

Luego, cuando se produce la llamada “revolución neolítica” -hace 12.000 años- los seres humanos comenzaron a convertirse en sedentarios, dejaron de caminar y se asentaron en un territorio determinado, propio, seguro, basado en la agricultura en gran escala. Al estar fijados a un espacio determinado sus prácticas sociales se organizaron en función de asegurar ese territorio, delimitarlo, ordenarlo y gobernarlo.

Lo que llamo “espectador nómada” no tiene nada que ver con el llamado “nómada digital” (el que trabaja remotamente utilizando tecnologías de redes), sino con un modo de reconocer, consumir y representarse series de televisión, películas, documentales, programas de TV, a través de servicios de streaming. Su opuesto, el espectador “sedentario” es el que siempre se denominó audiencia de broadcasting, la televisión tradicional (sea de canales abiertos o de cable).

En la actualidad, sea como quieran definir a nuestro tiempo presente, hemos regresado al principio, volvemos a ser nómadas, pero tecnológicamente equipados. Podemos ir de un lado a otro y tener todo tipo de experiencias en tiempo real, aunque nuestro cuerpo no se mueva de donde está; esta condición del cuerpo es lo único que emparenta a ambos tipos de espectadores.

El espectador nómada -bajo determinadas circunstancias que imponen los emisores- no sabe qué es una grilla de programación, está en condiciones de visionar lo que quiera cuando quiera, pero con una condición, debe encontrar su programa favorito yendo de una plataforma de streaming a otra, y a otra, y a otra. El espectador sedentario sabe qué día, a qué hora, y por qué canal se emite el programa que quiere ver, pero si se lo pierde está en problemas.

Estas determinaciones tienen consecuencias económicas. El espectador nómada tiene que suscribirse y pagar a numerosas plataformas corporativas si quiere acceder al conjunto de la producción de series de televisión. Y eso significa gastar mucho dinero. En contraposición el espectador sedentario paga el abono de suscripción a una empresa proveedora de televisión por cable y de esa manera accede a mil canales de una vez.

Ser espectador nómada requiere una gran inversión de dinero, pero puede ver todos los estrenos en tiempo real, puede saciar su sed de series, películas y documentales sin que medie ninguna elipsis temporal. Ser un espectador sedentario es más barato, pero no garantiza más que una abigarrada grilla de programación donde no hay estrenos (salvo algún programa de deportes en vivo, o eventos especiales, etc.) de series y películas, donde se pueden ver muchas producciones del pasado, pero casi nada del presente.

Estas determinaciones no son las únicas que diferencian al espectador nómada del sedentario. Mientras que éste construye una relación unívoca con la televisión a través del televisor, el nómada accede por múltiples dispositivos (televisión, notebook, smartphone) y múltiples redes sociales (Youtube, X, Instagram, Facebook, etc.).

A veces el uso de todos estos dispositivos está enfocado en un programa, el que estamos viendo en ese momento, pero la mayoría se conecta con varios programas a la vez, o con búsquedas en Internet sobre otros temas ligados al visionado de series o películas (otras series, estrenos, renovaciones, cancelaciones, etc.) o que no tienen nada que ver, cómo hacer scroll en Instagram o X. Los que manejan la industria inventan todos los días un nuevo término para separar y distinguir lo nómada de lo sedentario.

Por ejemplo, muy ampulosamente dejaron de hablar de “pantallas” y ahora hablan de “ventanas”. Debe ser por el principio de realidad o porque la falta de estudios en profundidad sobre lo que está sucediendo con los sujetos espectadores requiere de metáforas productivas. Todo vuelve. En el siglo XX a la televisión la llamaban la “ventana al mundo” y nadie hablaba de pantallas, ahora lo viejo se vuelve nuevo.

El sedentario está pegado a la televisión y el nómada está pegado a múltiples programas, dispositivos, y redes a la vez, siendo el smartphone el principal. El sedentario suele ver series y películas acompañado por familiares o amigos en cuerpo presente, mientras que el nómada puede hacerlo virtualmente. El sedentario mira series y películas como si fueran narraciones literarias, el nómada como si fueran videojuegos.

Haciendo observaciones no-participantes en medios de transporte público de la Ciudad de Buenos Aires durante los últimos años, he podido constatar personas visionando una serie o película mientras su acompañante escuchaba el noticiero y cada tanto preguntaba “¿y cómo le va a Daenerys?” (Game of Thrones). Personas que iban o volvían de su trabajo, la escuela o la universidad y en el trayecto miraban series.

Estos son los datos de la Encuesta de Consumos Culturales de la Argentina (2022): 16% visiona series y programas de TV en el smartphone y 10% en computadora, son datos que solo evalúan televisión tradicional o de cable. En cuanto a streaming, el 65% de los argentinos están abonados a alguna plataforma y visionan a menudo, diariamente, alguna serie, película o programa. Por otra parte, el consumo audiovisual en plataformas de streaming por smartphone alcanza al 28% y el 42% de los usuarios elige su programa de las ofertas que le hace la propia plataforma.

Netflix se jacta de ser la única plataforma de streaming de series y películas que publica periódicamente sus métricas de visionado, no solo elaborando un TOP 10, sino listas más largas. Medir “audiencia” en streaming no es lo mismo que medir el rating tradicional de la televisión.

Del espectador sedentario al nómada

En el streaming los espectadores son todos nómadas (salvo el caso que toma a Netflix, por ejemplo, como un “canal de televisión”), van y vienen, visionan de a ratos, se saltan partes de contenido, abandonan en cualquier momento, etc. De modo que hay que dejar algo claro desde el principio: una visualización no es lo mismo que una persona que visionó toda la película o el episodio.

¿Cómo mide Netflix las visualizaciones? En principio parece fácil pero luego, como solo contamos con las métricas que nos dan ellos, se vuelve confuso: Número de horas vistas / tiempo total de duración de cada episodio, en un plazo de 91 días, de lunes a domingo, y se suman también las horas de espectadores que ven dos o más veces la misma película o episodio. Claramente, se ven perjudicadas las series de estreno, las miniseries, las series con temporadas cortas y están sobrestimadas las repeticiones, parciales o totales que pueda llegar a tener un episodio o una temporada determinada.

Netflix tiene publicadas en su sitio web largas explicaciones sobre el uso de métricas, parece que les gusta el tema, pero todo lo que dicen es contradictorio, confuso y finalmente no explican nada. Es más, hay explicaciones raras. Dicen que no les interesa saber cuántos espectadores vieron una película o serie completa porque algunos ven hasta el final y otros cortan la emisión y no ven los créditos finales. “Justo en ese momento lloró el bebé y te desconectaste”, nos explica coloquialmente el gigante de Los Gatos.

Sin embargo, Netflix (2023) tiene un total de 183,000 millones de horas vistas (visualizaciones) en todo el año, una cifra a la que ninguna otra plataforma de streaming, ni siquiera sumadas todas juntas pueden igualar.

Las horas vistas, para Netflix, han cambiado a partir de 2023. Esta métrica calcula la popularidad de una serie, temporada o episodio dividiendo las horas que se han visto por su duración total (desde 2023) en un plazo de 28 a 91 días. Esto se debe a que los usuarios tardan en ver una serie o película desde el día del estreno, o porque estaban viendo otra cosa o porque sencillamente todavía no se informaron de los nuevos títulos. Netflix no brinda datos sobre la tasa de abandono, que es la cantidad de suscriptores que han cancelado su suscripción en un período determinado, o los que dejan de ver una serie y no vuelven a retomarla nunca más.

En comparación con otras plataformas nos encontramos con un panorama heterogéneo, disperso y contradictorio sobre cómo se miden las visualizaciones. ¿Cuánto tiempo hay que mirar un episodio para que se cuente como visto? Depende. En Youtube son 30 segundos, en Facebook 3 segundos, y en TikTok 1 segundo. De modo que hay que desconfiar de los videos supuestamente viralizados con millones de reproducciones excepto que se trate de Youtube. La disparidad de métodos influye directamente sobre el negocio publicitario y la supuesta superioridad de una red social sobre otra, o entre plataformas, pero no dice mucho más.

Propongo que el estudio de las métricas tiene que complementarse con otro más difícil de medir, que es el de la serialidad como lealtad a lo largo de los años. La serialidad como elemento narrativo estructural, y también como práctica social por parte de los espectadores. Esta cuestión dio lugar a una amplia dispersión de cada producto en cada empresa en secuelas, precuelas, spin-off, temporadas, miniseries, películas asociadas a series, etc. Tanto el sedentario como el nómada están atrapados por la serialidad, pero como veremos más adelante, de diferente manera.

Por eso, otra manera de definir la serialidad, que complementa a las mencionadas definiciones, es de tono casi psicoanalítico o sociológico: nos gusta que las cosas se repitan, pero con una condición que consiste en que la repetición sea original. Repeticiones originales, variantes de una invariante.

Queremos ver infinitas versiones de nuestra serie de televisión favorita, queremos que nunca la cancelen, que no se acabe nunca, pero a la vez, si aceptamos los datos de estudios recientes sobre consumo de series, veremos que la paciencia del espectador tiene un límite. Para elegir qué ver los espectadores dedican los primeros tres minutos de un episodio, y es muy usual adelantar el video para apresurar el visionado. 3 minutos para tomar una decisión que puede llegar a durar años o décadas.

En consonancia con esto, la industria está actualmente considerando hacer episodios resumen de toda una temporada (“episodio recopilatorio”). Eso sí, una vez que han elegido seguir una serie se hacen espectadores muy demandantes. En realidad, lo que ahora denominamos serialidad no es otra cosa que los antiguos géneros televisivos y cinematográficos. Estas estructuras son reglas, modos de ver una pieza audiovisual, decenas de series de abogados, policías, aliens, fantasmas, asesinos seriales, médicos, bomberos, etc. que son siempre iguales y distintas entre ellas.

Ya no se habla de géneros televisivos. Se dejó de hablar de géneros porque se produce confusión con el género de la sexualidad, de moda en estos tiempos actuales, y porque es mejor no avisar al espectador de estas determinaciones. Vivimos una época en que los conceptos no van de la mano con los consumos de piezas audiovisuales. En otras épocas los espectadores investigaban, leían, buscaban información sobre cómo se hacían las series, cual era la técnica, que diferenciaba una serie de TV de una película, pero ya no está de moda ese tipo de preocupación. Lo único que importa es cuándo vuelve la siguiente temporada y saber si la serie será renovada o cancelada.

El espectador sedentario no quiere novedades, o al menos no las reclama. Pero el nómada ama la novedad, los cambios, los híbridos, las sorpresas, los giros argumentales audaces, que todo cambie constantemente de forma y contenido. Por eso ya no existen solamente series de televisión en sentido estricto. Ahora tenemos el documental ficcional, el falso documental, el docudrama, el biopic, la serie de antología, el reality show convertido en serie (“Jury Duty”), el reality en el que participan los productores (“The Rehearsal”), y otras variantes híbridas, más una lluvia torrencial de remake, reimaginación, reboot, precuela, secuela, crossover, etc.

Hay tanto para ver y tan poco tiempo para hacerlo. Por eso, ningún nómada puede darse el lujo de ver todo lo que hay disponible, va de acá para allá y pasa un tiempo considerable en Youtube, buscando alguien que le haga un resumen, una recomendación, sobre qué ver y dónde verlo. Por eso proliferan los canales de Youtube con tantos nuevos especialistas o Influencers en series de TV, aunque no siempre sean profesionales. Al espectador nómada no le importa ya que la crítica tradicional, académica, periodística le resulta larga, aburrida y con la condición de tener un gran capital cultural para entender las críticas e interpretaciones.

De modo que la cuestión de las diferencias o pasaje entre el espectador sedentario y el nómada responde a múltiples determinaciones, como no podía ser de otra manera. El sedentario no podía llevarse a su trabajo el televisor, el nómade lleva en su bolsillo su smartphone; el sedentario tiene una cantidad limitada de canales de aire y algunos más de cable, el nómada navega por decenas de plataformas y bucea en sus bibliotecas. Uno está fijado en su sillón favorito, y el otro no deja de ir de acá para allá aunque lo haga desde su silla para videojuegos favorita.

Lo de la biblioteca, término que usan las plataformas de streaming para referirse a los títulos que tienen a disposición de sus suscriptores, no es una metáfora sino algo que se evidencia al ver cómo las plataformas ordenan las piezas audiovisuales, no solo por género televisivo o cinematográfico, sino por “las que más te van a gustar”, “las que deberías ver”, “clásicos”, etc. El nómada tiene como guía un algoritmo que hace de bibliotecario y una interface que incluye una línea o dos de resumen del contenido de cada pieza; la biblioteca también la llevás¡ a todas partes consigo.

El sedentario tiene biblioteca, bibliotecario, y unas fichas de cartón en las que buscar por orden alfabético algo predeterminado, nadie va a una biblioteca por curiosidad, a ver que encuentra, y la biblioteca siempre está en el mismo lugar, inamovible, Mahoma debe ir a la montaña.

A veces ser sedentario está bueno y a veces no, lo mismo con ser nómada. Y lo que evidencia la observación es que el nómada supera ampliamente al sedentario en recursos disponibles y en acceso fácil, pero sus prácticas están casi totalmente controladas por algoritmos que no son solamente los matemáticos sino muchas personas del circuito producción-distribución-consumo que actúan como algoritmos personificados.

Para parafrasear a Michel Foucault -que por cierto era amante de las series de televisión y las películas- sobre el espectador sedentario opera la disciplina, y sobre el nómada el control. Pero nunca es una cosa o la otra, siempre hay una subsunción de la disciplina en el control, aunque asuma la forma de una discontinuidad entre sedentarios y nómadas.

Lo discontinuo es lo viejo encarnado en nuevas formas. Esta determinación queda clara cuando las plataformas de streaming deciden emitir programas en vivo (eventos deportivos o artísticos, por ejemplo). Quiéralo o no, el nómada se vuelve sedentario, aunque sea por visionar un solo programa, y el sedentario puede asomarse para experimentar algo diferente en el televisor.

Sigamos un poco más con Foucault. Para el filósofo de Poitiers, un sujeto es alguien que está sujetado a algo o a sí mismo. En sociología y estudios de medios ya no solemos hablar de sujeto espectador o posiciones espectatoriales, pero a mí me parecen conceptos productivos. Pasamos, por un momento, de llamar espectador sedentario o nómade a llamarlos sujetos. El siguiente paso es preguntarse sujetos a qué. El sedentario construye toda su vida alrededor del televisor, tal como construye toda su vida, toda sujeta a horarios y “costumbres”, que no son otra cosa que sujeciones sociales.

El televisor, la grilla de programación, la disposición del aparato en el hogar (esto ya lo trabajó ampliamente Eliseo Verón), la metáfora de la tribu reunida alrededor del fuego, etc. El televisor encendido incluso cuando nadie está viendo la pantalla, es la radio que regresa, el indicador de la hora, el clima, etc. Televisores en los bares y restaurantes, en las estaciones de tren y subterráneos, en las vitrinas de locales que venden televisores, son el nacimiento de la pantalla como dispositivo subjetivador, es decir, de sí mismo. Bueno, el televisor también se mueve, pero hay lagunas en la recepción. Todas estas condiciones de existencia definen al espectador sedentario.