8,99 €

Mehr erfahren.

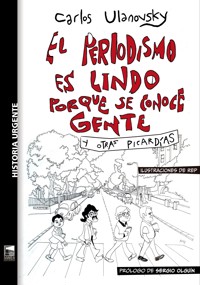

- Herausgeber: Marea Editorial

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

El maestro de periodistas Carlos Ulanovsky recupera una forma de ser, actuar, pensar y trabajar en esos templos laicos que son las redacciones, hoy en vías de extinción. Personajes que, con solo una mirada, un guiño o un silencio, nos avisan que cuando nosotros fuimos ellos ya están de vuelta. ¿Qué es la picardía en el periodismo?, se pregunta Ulanovsky. No es la ventajita, la canchereada, ni la humillación al compañero. Tampoco la operación interesada ni el procedimiento corrupto. Es algo de oficio, olfato, intuición, curiosidad, pero, sobre todo, astucia para romper la solemnidad y dar vuelta una página para llegar al cierre. El libro recoge historias de medios gráficos donde dejaron su impronta Roberto Arlt, Rogelio García Lupo, María Esther Gilio, Jacobo Timerman, Rodolfo Walsh y otras grandes plumas. Enumera decálogos, apuntes y recomendaciones de Leila Guerriero, Jorge Fernández Díaz, Reynaldo Sietecase, Juan Sasturain y muchos otros. Y recupera, sobre la base de numerosos testimonios y la propia experiencia de Ulanovsky, un sinfín de anécdotas que se resisten a caer en el olvido. "El periodismo es lindo porque se conoce gente" es un latiguillo de los periodistas en el que mezclan ironía y escepticismo en partes iguales. El autor no se avergüenza de reconocer la excusa del periodismo para ejercer el cholulismo por conocer gente notable. ¿Es profesión, vocación, apostolado, especialidad, macaneo o algo divertido? Tal vez sea un poco de cada cosa, pero un oficio respetable al fin y, a la vez, fascinante. Como la pluma experta del querido Ula y las ilustraciones de Rep que coronan este libro. "Yo creo que la picaresca está en el gen del oficio de periodista. Está en su ADN. Sin la picaresca, el periodista es un empleado administrativo que escribe lindo (en el mejor de los casos). Gracias a ese gen es capaz de escribir sobre cualquier tema que le digan. Le mete la misma pasión a un artículo sobre el funcionamiento de los semáforos como a desarmar la trama de una estafa piramidal a doble página" (Sergio Olguín, Del prólogo al libro).

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 342

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Contenidos

Prólogo - Sergio Olguín

Introducción

Vuelos de bautismo

¡Qué par de pícaros los dos!

Instantáneas

Decálogos

Esto también ocurrió (y usted no tenía idea)

Santuario

Sobre el periodismo pícaro

Epílogo

Reunión de sumario (ejercicio ilegal del fanta periodismo)

Agradecimientos

Bibliografía, fuentes y testimonios

Puntos de interés

Cover

Ulanovsky, Carlos

El periodismo es lindo porque se conoce gente : y otras picardías / Carlos Ulanovsky ;

Ilustrado por Miguel Rep ; Prólogo de Sergio Olguín. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de

Buenos Aires : Marea, 2025.

Libro digital, EPUB - (Historia Urgente / Constanza Brunet ; 118)

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-823-084-9

1. Periodismo. 2. Memorias. I. Rep, Miguel , ilus. II. Olguín, Sergio, prolog. III.

Título.

CDD 808.8035

Dirección editorial: Constanza Brunet

Editor: Víctor Sabanes

Asistencia editorial: Carmela Pavesi

Comunicación: Verónica Abdala

Diseño de tapa e interiores: Hugo Pérez

Corrección: Brenda Rubinstein

Ilustración de tapa e interiores: Miguel Rep

© 2025 Carlos Ulanovsky

© 2025 Editorial Marea SRL

Pasaje Rivarola 115 – Ciudad de Buenos Aires – Argentina

Tel.: (5411) 4371-1511

www.editorialmarea.com.ar

ISBN 978-987-823-084-9

Impreso en Argentina – Printed in Argentina

Depositado de acuerdo con la Ley 11.723. Todos los derechos reservados.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio

o procedimiento sin permiso escrito de la editorial.

Prólogo

Sergio Olguín1

Yo creo que la picaresca está en el gen del oficio de periodista. Está en su ADN. Sin la picaresca, el periodista es un empleado administrativo que escribe lindo (en el mejor de los casos). Un periodista es capaz de escribir sobre cualquier tema que le digan gracias a ese gen. A mí me despierta mucha admiración el tipo que llega a la redacción a las dos de la tarde y su editor le dice que tiene que escribir una nota sobre un tema que no domina. Pongamos por caso que le piden que escriba sobre un golpe de Estado en Burkina Faso. ¿Qué hace el periodista? ¿Se desespera, dice que no conoce de política africana, es víctima de un ataque de nervios? No. El tipo pregunta cuántos caracteres y se va al bar de la esquina a tomar un café con algún colega. Regresa luego a la redacción, se pone a revisar cables sobre lo ocurrido en Burkina Faso, busca en los archivos del diario, en Internet, todo lo que le pueda servir para su artículo. Mientras, charla con sus compañeros, se mete en una discusión larguísima sobre el calentamiento global y se acerca a la sección Deportes que están viendo en la tele un partido de las Champions League. Revisa su agenda (herramienta fundamental de todo periodista) para ver si tiene algún politólogo especialista en África. Lo tiene y lo llama. Ese periodista a las ocho de la noche tiene una nota sobre el golpe en Burkina Faso, bien documentada, citando fuentes aquí y allá, y clara, para que sea entendida por alguien como era él antes de ponerse a escribir la nota. Mañana tal vez lo llamen de alguna radio para que explique, en tanto especialista, el conflicto que vive ese país africano.

La picaresca nace de la necesidad y de las carencias. Un buen periodista conoce sus límites, sabe que primero debe comprender si quiere entregar un artículo digno. Pregunta, lee, investiga. Le mete la misma pasión a un artículo sobre el funcionamiento de los semáforos como a desarmar la trama de una estafa piramidal a doble página. Como Sócrates, sabe que no sabe. Como todas las generaciones de periodistas que lo precedieron y que honraron este oficio sabe que necesita averiguar, poner en duda, no dejarse usar por los poderes de turno. El buen periodista suele ser un tipo molesto, pero con un solo objetivo: que su público diga que es un profesional confiable.

Ojo, no hay que confundir la picaresca con prácticas indignas como puede ser el plagio o el invento de fuentes. El robo y la falsificación son delitos que dañan todo lo que tocan: periodistas, editores, medios.

La picaresca, en cambio, es lo que te ofrece soluciones alternativas a los problemas más diversos. Un ejemplo a título personal. Recuerdo que a los veinte años tenía que entrevistar al músico Manolo Juárez para la sección Espectáculos de Página/12, cuyo editor era Homero Alsina Thevenet (HAT). Era mi primera colaboración en ese diario. A HAT lo conocía de haber laburado antes con él en Siete Días (un par de notas, nada más). Sabía que era un hombre de pocas pulgas, al que había que entregarle la nota lo más perfecta posible. Por otra parte, Manolo también tenía fama de músico cabrón, algo que no demostró durante la charla amena que tuvimos. Yo llevaba mi grabador de periodista, que no andaba muy bien. Para grabar había que mantener apretado el botón rojo con una gomita elástica, porque si no, no funcionaba. Al irme de la casa de Manolo Juárez se me dio por probar el sonido de la charla. Ahí me di cuenta de que a los dos minutos la gomita se había movido y no había grabado el resto de la larga conversación. No me animaba a dar media vuelta y contarle mi problema a Manolo (que, seguramente, se hubiera ofrecido a charlar de nuevo), mucho menos confesarle a HAT lo que me había ocurrido. Así que fui lo más rápido posible a mi casa en Lanús y me puse a redactar la entrevista. Por suerte, en esa época tenía una memoria prodigiosa y recordaba muy bien lo que habíamos hablado. En vez de hacer la típica entrevista pregunta y respuesta, la hice más narrativa, con algunos textuales y contando más el ambiente de la casa del músico o parafraseando sus conceptos. Eso fue lo que entregué. Después de que salió publicada, un amigo de Manolo me contó que al músico le había gustado mucho cómo había quedado nuestra charla.

1 Antes de ser un exitoso escritor, con numerosos libros de cuentos para adultos y para niños, ensayos y novelas publicados trabajó como periodista en las siguientes publicaciones: colaborador de Página/12, La Nación y El País de Montevideo; fundador y director de V de Vian y El Amante Cine, jefe de redacción de La mujer de mi vida.

Introducción

He aquí un libro tributo, reconocimiento a un oficio que –bien, muy bien, mucho, poco– me garantizó el sustento desde hace 62 años. Y que también procura iluminar con las mejores luces a los que considero los principales capitales de quienes alguna vez lo aprendimos y supimos complementar y aumentar desde la práctica: olfato, intuición, presentimiento, curiosidad, visión periférica, sentido de la oportunidad, corazón para mirar más allá y, en pocas o muchas líneas o caracteres, describir acontecimientos, asuntos complejos, vidas que se conviertan en saberes, sentimientos, ideas. Y, se cae de maduro, saber que cualquier escritura aceptable y respetable lleva verbo, sujeto y predicado. Todo junto, sumado, cercano y disponible, constituye una forma única de ser culto. Obvio que jamás reemplazará lo que se obtiene acumulando lecturas de libros que quedan para siempre y agigantan el lenguaje, la interpretación de lo que nos rodea, los conocimientos, la memoria. Además de todas las características ya presentadas, el periodista no debe temerles a cualidades como inventiva y exageración y, de una buena vez, aceptar que en cada uno de nosotros anida un cholulo. Algo que no debe dar pudor, sino admitir el buen y práctico ejercicio del “cholulismo”. Con eso también tiene cercanía el título del libro. Sí, es cierto. “El periodismo es lindo porque se conoce gente” es un dicho irónico, incluso con una dosis de escepticismo, pero cercano a la verdad. Estar en un medio habilita la contraseña de acercarse a seres de las más variadas índoles. A mí me pasó muchas veces. Y no me avergüenza reconocerlo. Con la excusa de la entrevista pude conocer a personas que me interesaban, admiraba o, simplemente, no conocía y me daba mucha curiosidad conocer.

¿De qué hablamos cuando decimos pícaro, picardía, picaresca? No es la viveza criolla, ni el aprovechamiento que propicia la desigualdad, ni la ventajita que inferioriza al prójimo. No es la canchereada, la sobrada, la humillación al compañero. Y muchísimo menos, la operación interesada, el sobre por debajo de la mesa o cualquier otra variante de procedimiento corrupto. En toda redacción (al menos en las que estuve) nunca faltó el que nos hacía reír a carcajadas, el “chistero” aficionado con salidas especiales, oportunas, desubicadas, hirientes. Aunque celebrado al instante, quedaba a mucha distancia del pícaro, ese que, con una mirada, con un gesto, con un guiño o sin pronunciar ni media palabra lo decía todo. Ahora mismo me vienen a la cabeza Jorge Guinzburg, Adolfo Castelo, Daniel Rabinovich, Horacio Fontova, Néstor Kirchner, Roberto Fontanarrosa, Quino, el Diego y otros que ya se fueron, y Osvaldo Príncipi, Beto Casella, el polaco Caimi, el Tata Cedrón, que por suerte siguen dando cátedra. ¿Ven? Ya viene la inteligencia artificial para darse dique frente a los ignorantes naturales. Llegará el momento en que nos va a pasar por encima, pero nadie le podrá pedir picardía. Eso en los laboratorios no se consigue.

El periodismo, tal como lo conocimos antes de Internet, de las redes sociales y la inteligencia artificial, es una ciencia inexacta porque, en cualquier caso, lo eminentemente informativo parte de la crisis, de aquello que no se conoce y que hay que construir. A eso contribuyen también recursos importantes como la facilidad para comunicar, la experiencia acumulada, el ingenio personal, el respeto por la verdad y algo que no se reemplaza con nada: el esfuerzo, la convicción de que nada se hace de taquito, que la transpiración vale más que la inspiración. Adhiero a la definición de noticia más certera que conozco: “Cúmulo de aproximaciones e inferencias cuyo principal objetivo es volver visible lo evidente”. Y en esa misma línea, ¿cómo definir con certeza al periodismo? ¿Qué es? ¿Profesión, oficio, vocación, apostolado, especialidad, macaneo, o, como alguna vez le escuché decir a Humphrey Inzillo, “la manera más divertida de ser pobre”? Tal vez tenga un poco de cada cosa, pero sigue siendo un ganapán respetable, siempre y cuando no convierta lo fascinante de la actividad en indeseable, no ofenda convicciones, no instale a quienes lo ejercemos en el medio de groseras componendas que hacen de la omisión deliberada una verdad única o por imperio de condiciones de trabajo precarias no se transforme en una picadora de carne.

Como para dejarlo claro de entrada y no generar expectativas desmesuradas quiero avisar que el libro no es una antología de la técnica periodística; tampoco es una introspección sobre la naturaleza de este oficio. No es un compendio de penurias o un himno a la alegría inconducente ni un informe exclusivo de lo que han hecho de nosotros y de la actividad propiamente dicha las redes, la era digital, la precarización, una tarea destructiva que tal vez en corto tiempo la inteligencia artificial promete completar.

Aquí no encontrarán maledicencias, baratijas informativas y mucho menos un registro pormenorizado de las miserias del alma periodística que existen y en abundancia. Lo que no significa que a lo largo de estas páginas los periodistas quedemos como santos inocentes. Es, entonces, apenas, un libro que pretende recuperar una forma de ser, actuar, pensar y trabajar de los periodistas en esos templos laicos que son las redacciones. Ese lugar en donde cada día hay que empezar de cero porque todo está por hacerse, escribirse y publicarse.

A continuación, se encontrarán con centenares de nombres. A algunos los conocerán; otros les sonarán, a algunos no los ubican ni por casualidad. Todos los que figuran, negro sobre blanco, vivos o muertos, se ganaron ese lugar, en el papel y en mi corazón. Una mención aparte al notable trabajo de ilustración de Miguel Rep. Desde hace mucho recorto y guardo tiras de su autoría, publicadas en la contratapa de Página/12 y dedicadas, con ironía, con opinión y con profundidad al fenómeno de los medios.

Una dice: “Dime qué medios consumes y te diré en qué te has convertido”. Otra afirma: “Los que no tienen voz están en la calle” y de inmediato se pregunta: “Los que tienen mucha voz, ¿están en la hable?”. Y una más, resuelta en cuatro cuadritos, tipifica con cuatro palabras al periodismo actual: periodiosismo, periodiezmo, perrodismo y periodiadorismo. Cualquiera de esas reinterpretaciones hubiera sido muy pertinente para embellecer el libro. Pero lo que Miguel creó y dibujó especialmente es algo superior e inmejorable. Otro sueño cumplido: ser ilustrado por Rep. Ni hablar del privilegio de contar con el prólogo de Sergio Olguín que, en pos de novelas, cuentos y ensayos, un día se alejó del periodismo. Admiro su trabajo literario y cultural y pertenezco al club de fans de su personaje, la periodista-detective-minón Verónica Rosenthal. Su texto corrobora la esencia e intención del libro.

A lo largo de este libro nos referiremos a uno de los grandes patrimonios del oficio: la picardía, propiciadora de un género literario mayor y respetable, la picaresca, que desde el Siglo de Oro español (entre los siglos xv y xvii) desparrama aún sátira, enredos graciosos y crítica social. Autores como Fernando de Rojas, Mateo Alemán y en especial Miguel de Cervantes Saavedra y Francisco de Quevedo dejaron escritas páginas que el tiempo pasado no fue capaz de extinguir. Ese derrame de ingenio de origen español también llegó a nuestras tierras desarrollado por escritores, autores teatrales y periodistas talentosos como Miguel Cané, Roberto Payró, Gregorio de Laferrère, Fray Mocho, Eduardo Gutiérrez, entre otros. El poema gauchesco Martín Fierro, de José Hernández, con personajes como El viejo Vizcacha en un lugar estelar es el mayor representante de la picaresca nacional. ¿Quién no apeló alguna vez a sentencias como “Al que nace barrigón, es al ñudo que lo fajen” o “Vaca que cambia de querencia se atrasa en la parición”? El investigador e historiador del lunfardo Oscar Conde advirtió un continuo de picardía en publicaciones como las revistas PBT y Rico Tipo y los diarios Crítica y El Mundo.

Alguna vez a fines de los años 60 en la Editorial Abril tuve un jefe de redacción que lo expresaba de esta manera: “Alegría, creatividad y sexo”. Era un pícaro que aparecía impecable a las seis de la tarde, cuando nosotros, sus redactores, en nuestra sexta o séptima hora de trabajo, ya tecleábamos exhaustos. En ese momento –éramos tan jóvenes– cada uno de los que recibíamos esa tentadora trilogía la resolvía como era capaz. Antes, y especialmente después, confirmamos que las tres propuestas del jefe eran importantísimas, pero que debíamos sumar otras cualidades: placer por descubrir, gusto por conectarnos con la realidad, inventiva, sensibilidad, sentido del humor, responsabilidad social, mucho entusiasmo y, sí o sí, buenas condiciones humanas.

El Diccionario español de sinónimos y antónimos, de Federico Carlos Sainz de Robles pone a disposición 29 sinónimos de la palabra picardía, algunos muy duros como perrería, ruindad o villanía. También consigna un listado de más de 60 términos asociados a pícaro, la mayoría de resonancia tenebrosa como criminal, rufián o taimado y solo unos pocos con los que daría gusto identificarse: hábil, listo, astuto, rápido.

Apenas era yo un polizón en el barco de la actividad, chico con ganas, vocación y conocimientos escasos, pero con cierta facilidad para contar por escrito lo que previamente había observado, cuando conseguí gracias a mi papá una recomendación para llegar hasta un directivo del diario El Mundo. En medio de la entrevista, en la que tuve que disimular mis nervios y mi ansiedad, entró sin golpear al despacho un veterano de la redacción. Nunca olvidé su imagen. Y menos, lo que ocurrió después de la entrevista en la que fui muy bien tratado, pero no conseguí trabajo. Me esperó, me llevó aparte y sospechosamente sonriente me dijo: “Pibe, si querés ser periodista lo primero que tenés que aprender es a hacer los vales de viáticos”. Tardé en entender la sugerencia, pero pasados los años, estoy convencido que aquel fue un consejo de oro y que la casualidad me había permitido conocer a un pícaro.

Lo del oro tiene relación con una historia que me contaron como real, la de un periodista deportivo de un diario importante que, viajero frecuente por razones profesionales, se hizo experto en esa transacción administrativa. De tanto sumarles adornos y florituras a sus gastos en el exterior y en moneda fuerte, un buen día pudo comprarse un departamento. Claro, eran otras épocas y él muy ahorrativo. Y también porque ese periodista desconocido me dio una clase al paso, todavía no incluida en la currícula de las escuelas de periodismo ni en los libros especializados. Para mí fue muy bueno, providencial, empezar a saber que el ejercicio del periodismo también se respalda en travesuras muchachistas, en astucias inolvidables, en diabluras que posibilitan dar vuelta una página y llegar a tiempo en un cierre. Ahora, tentando a la memoria reconstruyo ese encuentro y no por nada me viene a la cabeza ese viejo refrán que dice “Quien a solas se ríe, de sus picardías se acuerda”. ¿De qué viático mal liquidado o deliberadamente inflado se estaría acordando aquel periodista panzón, que lucía tiradores y encendía un nuevo cigarrillo antes de tirar el anterior?

Vuelos de bautismo

Para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen ser humano. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Una buena persona comprenderá a los demás.

Ryszard Kapuściński

Decir soy periodista de La Nación o de Clarín es una contradicción. Si sos de alguien perdiste tu utopía y tu libertad. La libertad siempre es del medio en el que trabajás.

Orlando Barone

Se dice que un periodista es alguien que ha pedido permiso para completar su educación en público.

Walter Lippmann

Fernanda Nicolini

“Una vez inventé una nota, de principio a fin”, confiesa la periodista Fernanda Nicolini. Sincera, pero distante del sincericidio, despacha toda la verdad. “Ahora que lo escribo me gusta pensar que en ese episodio se perfilaba mi vida después del periodismo: me dedico a la literatura”.

”En la época en que las redacciones existían, cada una imponía su escuela. A decir verdad, sus autocensuras y licencias, sus criterios de valoración: esos manuales no escritos en los que no siempre la información era lo más valioso. En la revista TXT, por ejemplo, aprendí que lo importante era escribir lindo. Y si lo que se escribía era verdad, cuánto mejor. En ese entonces yo era pasante y veía cómo la prosa de Cristian Alarcón, Mariana Enríquez, Martín Sivak, Florencia Werchowsky o Daniel Riera se movía en la página como un animal sagaz, agudo, elegante, a veces juguetón, otras salvaje. Las palabras bailaban en el papel y te tomaban de la mano. Era hermoso.

”Cuando a fines de 2004 cerró TXT y yo entré a la revista Noticias, me llevé esa maravillosa música en mis oídos. Pero tuve que adaptarla a las nuevas reglas: acá, en Editorial Perfil, lo importante era el chisme, después venía todo lo demás. Y yo, encima, había caído en el corazón neurálgico de ese género: era la encargada de escribir la sección ‘Vidriera’ (lejos del personaje cervantino de El licenciado Vidriera, lo mío era inventar epígrafes de fotos de famosos comiendo y bebiendo en cócteles). También debía recabar información para las maledicentes ‘Balancitas’, en la que se revelaba en 95 caracteres alguna trapisonda, secreto o bajeza de políticos y celebrities en general. La gracia era calificarlos en Bien, Mal o Polémico.

”Ya entrenada en el arte de la hojarasca, un día me llamó el secretario de redacción. Él sabía que a mí me gustaba la literatura porque cuando se paseaba por los pasillos de la redacción –que todavía estaba sobre la calle Corrientes–, me preguntaba sobre alguno de los libros que yo apilaba en el escritorio.

–Necesito que escribas sobre un casamiento, pero solo tenemos fotos –me dijo y giró la pantalla de su computadora para mostrarme la imagen de una mujer hermosa, joven, muy joven, con un vestido blanco que le dejaba los hombros al descubierto, sobre los que caía una melena castaña, de ondas electrizadas. A su lado posaba un barbudo, muchos años mayor, también vestido de blanco y algo sudado, al que a primera vista no llegué a identificar.

–¿Nadie lo fue a cubrir?

–No, nadie, pero los de Caras nos dejan usar estas imágenes. ¿Sabés quiénes son?

–El barbudo me suena….

–Es Žižek, el filósofo. Y ella se llama Analía Hounie, es argentina, modelo, o estudiante de Letras, no sé muy bien. Averiguá. Es una doble de Información General y tiene que entrar en el cierre de hoy.

–¿Pero sabemos quién más fue? ¿Alguien que me pueda contar algo?

–Te mando el resto de las fotos por mail y te fijás quiénes fueron.

”Volví a mi escritorio, abrí el mail y bajé las fotos. Solo reconocí a dos personas además de los novios: Andrés Calamaro y Jorge Fontevecchia. Tenía tres horas para resolver la nota. Calamaro no me iba a atender porque nunca atendía y la sola idea de hacerle una pregunta a Fontevecchia, el jefe de jefes (y el creador de la máxima que regía a todas las publicaciones de Perfil: ‘Queremos historias de personas famosas haciendo cosas comunes o de personas comunes haciendo cosas extraordinarias’), me aterraba.

”Entonces me dije: ‘Fernanda, es momento de que hagas un cruce de escuelas periodísticas. No te queda otra que ensayar la literatura del chisme’.

”Tengo un vago recuerdo de que la nota empezaba con Calamaro diciéndole algo en inglés a Žižek mientras buscaba un lugar donde sentarse para la ceremonia. ¿O empezaba con la escena en la que El Salmón elogiaba los bocaditos mientras charlaba con la madre de la novia? En cualquier caso, me esforcé en despejar toda duda de interpretación: los datos duros eran reales (que se habían casado el 5 de marzo de 2005 en algún lugar del Gran Buenos Aires, que ella tenía 26 –igual que yo– y era argentina; que él tenía 55, era esloveno y conocido en todo el mundo por sus libros en los que cruzaba cine, cultura popular, marxismo y teoría lacaniana, y que Calamaro había sido novio de la novia, quien a su vez había protagonizado el video de su canción Flaca). Pero la coreografía del casamiento no era real, claramente. Resultaba imposible que cualquier cronista hubiera presenciado diálogos y movimientos como los que yo narraba. Esa era mi coartada para no mancillar mi honestidad intelectual y buen nombre –igual nadie me conocía, digamos todo–: yo estaba haciendo periodismo ficción.

”Desde entonces, conté esta picardía entre el repertorio nostálgico de mis días en redacciones a lo largo de veinte años. Días que terminaron cuando en 2022 cerró la revista Brando.

”Buscando si Hounie y Žižek seguían juntos (se divorciaron en 2011 y después se rumoreó que él andaba detrás de Lady Gaga) encontré mi nota en Internet. Está escaneada y subida al blog del propio Žižek –o en el que sus fans suben sus textos, no logro darme cuenta– llamado ‘My heart will go on’. Descargo las dos páginas, que son de muy mala calidad, y trato de leer el comienzo. Pero no puedo: apenas distingo que escribí algo sobre Calamaro. Lo que sí se ven son las fotos (la del propio Calamaro y la de Fontevecchia) y el título: ‘De Lacan a la marcha nupcial’ (es probable que lo haya puesto yo, porque en Noticias nos entrenaban en títulos y bajadas). También la firma: debajo de esas palabras que intentaban bailar, aparece mi nombre”.

Eduardo Blaustein

Eduardo Blaustein no participó en la redacción original de Página/12 en la que, afirma, como en los subtes atestados de Tokio, no cabía un solo ser vivo más. La siguiente, en la calle Perú, había sido mucho antes la de Primera Plana, pero ahora, imperio de las necesidades, un baño estaba ocupado por el laboratorio de fotografía y el otro era de uso común, para damas y caballeros. La tercera sede sobre la avenida Belgrano era ancha y profunda, cubierta con las moquettes manchadas y quemadas por colillas de cigarrillos que se habían usado en el casamiento de Diego Maradona en el Luna Park, dato que muchos ponen en duda. Él venía de hacer la experiencia de la revista cooperativa El Porteño de la que recuerda el bombazo que ligó después de una tapa sobre los entonces “niños desaparecidos”. A pesar de contradicciones y serias limitaciones, lo que en ese lugar aconteció resultó una experiencia única y, lamentablemente, irrepetible. De eso da especial y específica cuenta lo que sigue a continuación, un pintoresco y preciso fresco de la vida en una redacción en la que Eduardo fue testigo y animador.

“Quizás haya sido la última redacción bohemia que conocí, aquella de la avenida Belgrano. Mucha, mucha alegría, mucha joda, mucho espíritu solidario, mucha cosa imberbe diría el General, mucho derecho humano, uruguayos que habían sido tupamaros, más la otra leyenda pequeñita y querible de Wilson, que vendía sándwiches y otras sustancias alimenticias en una encrucijada oscura de la redacción. Bajito y tímido, ‘yorugua’, hincha de Nacional, sonriente y muy querido, Wilson falleció hace poco. En mayo de 2023 Fernando D’Addario le dedicó una contratapa: ‘Sin siquiera sospecharlo, Wilson representa una época de vínculos tangibles, de cercanías, broncas y complicidades a escala humana’.

”Los cambios sociales y culturales; los cambios de las prácticas periodísticas; la ‘profesionalización’ con sus cuitas; la explotación y precarización laboral devenida en bandejitas con ensaladas que se comen estresadamente sobre las mesas de trabajo; la digitalización que permite el trabajo solitario a distancia. Todo eso acabó con la bohemia periodística. La de Página fue acaso la última redacción que usó máquinas de escribir viejísimas. Ningún problema con ellas, gloria y loor. Pero es que las de Página eran horrendas por lo viejas, lo pesadas (¿siete kilos? ¿diez kilos?), lo mal que andaban, con las cintas entintadas retorciéndose a la defensiva, onda ‘no te voy a dejar escribir fluido, estúpido periodista ensoberbecido’.

”Faltaban máquinas, faltaba experiencia, no había máquinas de café ni atisbo alguno de modernidad. En tiempos de los apagones de Alfonsín –pleno verano– nos calcinábamos escribiendo iluminados por faroles Sol de Noche. También faltaban sillas, porque llegaban más y más inmigrantes. Entre la irritación y la joda se escuchaban chistes. El Nene (Juan José Panno), bostero dado a la ironía, al menos una vez por día titulaba de manera oral, como para ser escuchado: ‘Alarma la escasez de sillas’.

”Pero le dábamos a las teclas con alegría los de La armada Brancaleone. Éramos muy diversos, pero todos muy derechos humanos, y puteábamos a las máquinas, y no estaba claro si todo Página era una suerte de soviet incluyendo a los altos mandos, si el diario era un medio de producción socializado o si anidaba en él la lucha de clases. Como fuera, las asambleas sindicales arrancaron temprano, y acaso nos adelantamos a la experiencia de la posterior China Potencia, mezclando capitalismo y comunismo.

”Nos reíamos mucho, las portadas causaban mucha gracia. Éramos unos vivos bárbaros. Daniel Paz y Rudy hacían circular dos o tres versiones de sus chistes de tapa para elegir el que se publicaría. Y nosotros seguíamos de joda, en mi caso sin demasiada conciencia (me da cosa) de que convivíamos con tipos como Osvaldo Soriano o José María Pasquini o Tomás Eloy Martínez u Osvaldo Bayer cuando se venía desde Alemania, que era otro distinto al de su propia prosa, más jodón que su escritura. A Miguel Briante ya lo conocía de El Porteño. Fue él, cuando vino al país vaya a saber qué distinguida delegación francesa que fue a parar a Pigüé, el autor del título de portada ‘Liberté, Fraternité, Pigüé’. Marcelo Zloto (gwiazda) colaboraba con los cálculos salariales porque era un matemático mental prodigioso y un tipo sensato y solidario. Se lo extraña.

”Como se extraña a Horacio González, un tipazo y uno de los mejores intelectuales que tuvimos. Uno de sus libros, cortito, de tapa negra, se llamaba La realidad satírica. Doce hipótesis sobre Página/12. Típica producción sutilmente amarga de Horacio, algo crítica con el diario sobre todo por señalar algún tipo de quiebre histórico, algún uso obturador de la ironía y la sátira que, según él, encubría otros posibles ejercicios del periodismo, tal vez más nobles o más profundos o más… ¿revolucionarios? Sin permiso de la oficialidad, identificado con el libro, publiqué un largo extracto en la revista Página/30. La comandancia me puteó en cien idiomas. Pasaron los años y toda esa gente se hizo kirchnerista, y se armó Carta Abierta. Esa época cultural kirchnerista, hoy, mientras escribo, séptimo u octavo mes de la gestión satánica de Milei, parece tan lejana como las buenas columnas políticas que publicaba Carlos ‘Chacho’ Álvarez mucho antes del FREPASO o el uso problemático de las máquinas de escribir de ciento cincuenta kilos, a las que golpeábamos con alegría, sin dejar de cagarnos de risa”.

Humphrey Inzillo

En 1985 Humphrey Inzillo tenía 6 años. Una mañana, Carlos, su papá, un prestigioso crítico musical y un gran conocedor del jazz, lo llevó a la entonces Radio Municipal para acompañar la presentación del programa Locos por el jazz que conducían Alfredo Radoszynski, Guillermo Fuentes Rey y Nano Herrera. Esa mañana aprendió, para siempre, dos cosas: que cada vez que se encendía la luz roja debía hacer silencio y el significado de la expresión “Estamos en el aire”.

“Conocí la cocina de un programa cuando en la adolescencia empecé a ir todos los sábados a ver desde la consola Quemen los bosques que hacían Pablo Marchetti, Eduardo Blanco, Mariano Lucano y el poeta y diseñador Jorge Altamira. La cortina musical de esa trinchera antiecologista (antecedente de lo que años después sería la revista Barcelona) era el tema de Sandro Dame fuego. En 1997 el programa organizó un debate electoral entre dos candidatos: el escribano Prato Murphy, célebre jurado del ciclo Feliz domingo y Jorge Altamira (homónimo del integrante del programa) emblemático líder del Partido Obrero.

”Pero el día que entendí la magia de la radio fue en 1990. Mi papá había publicado su libro Queridos filipipones. Una bio-filo-radiografía afectiva de Pepe Arias y yo solía sumarme a su pequeño raid promocional. Una tarde llegamos al estudio de Radio Belgrano para una entrevista que le haría Esteban Peicovich. Con once años ya había recibido expresas instrucciones de no abrir la boca, orden que siempre cumplía. Sin embargo, ese día pasó algo diferente. Peicovich me dio unos auriculares y empezó a preguntarme. Por ejemplo, si me gustaban las películas del otro Humphrey, Bogart. Le nombré mis preferidas y alguna más. Medio impresionado por mis respuestas, Peicovich siguió preguntándome. Mi viejo me había copiado un casete con algunos monólogos de Pepe Arias. Yo había aprendido de memoria uno, el del personaje don Goyo. Lo recitaba imitando su tono característico. Pepe fue uno de los grandes de la radio en la primera mitad del siglo xx. Esa tarde, gracias a Esteban Peicovich, tuve mi debut radiofónico absoluto. Fue en vivo y no estuvo nada mal. Desde ese momento, cada vez que entro a un estudio, siento ese cosquilleo hermoso”.

Emanuel Respighi

Los que durante la década del 90 se prepararon estudiando periodismo o comunicación tenían fantasías que conducían al mismo lugar. A saber: llegar a alguna publicación para que los pulmones se llenen con esa peculiar fragancia de la prensa gráfica, el aire denso, contaminado, mezcla de olor a tinta y a humo de cigarrillos o sentir en carne propia la adrenalina de un cierre de edición. Pero el verdadero “sueño del pibe” consistía en ingresar a ese ámbito exclusivo, cerrado, y al que pocos accedían. A fines de 1998, con veinte años cumplidos, Emanuel Respighi estudiaba el segundo año de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Quilmes, cuando tuvo frente a sus ojos un cartel que convocaba a estudiantes a aplicar a una pasantía en el diario Página/12.

“Me animé no con la esperanza de que me tomaran sino con la posibilidad de ser entrevistado por alguno de los maestros que formaban parte de esa redacción: Osvaldo Soriano, Tomás Eloy Martínez, Susana Viau, Juan Sasturain, entre tantos otros. Finalmente, el día D (de Diario) llegó. Nos citaron a una decena de estudiantes de distintas edades y años de cursada con el fin de tener una ‘entrevista’. Llegamos sin saber quién nos iba a entrevistar y menos en qué consistía el encuentro. El encargado fue Martín Granovsky, por entonces vicedirector del diario. Para llegar a su oficina había que atravesar toda la redacción. Esos treinta metros de caminata, entre el murmullo de los periodistas trabajando y el ruido de los teclados, de una impresora a rodillo que no paraba de transmitir y de timbres de teléfono sonando fueron en cámara lenta. Aún hoy cierro los ojos y recuerdo aquel sonido iniciático. Era un estudiante feliz.

”La entrevista con Granovsky duró no más de diez minutos. Se acercaba el cierre y, seguramente tenía otros temas más urgentes. Me preguntó sobre mis intereses, qué quería hacer, mi disponibilidad horaria y si tenía experiencia. Creo que, respondiendo este último punto, empecé a ganarme la pasantía. Le dije que trabajaba en algunas radios en Quilmes y que traducía al castellano los cables de las agencias de noticias. Le saqué una sonrisa. A la semana me avisaron que había sido seleccionado y que tenía que volver al diario para tener otra reunión y precisar fecha de inicio. Estaba exultante. El sueño se hacía realidad.

”El segundo encuentro con Granovsky marcó mi ingreso a las ‘grandes ligas’ del circuito periodístico. Iba a ser parte del diario que leía, con el que solía coincidir ideológicamente y en el que trabajaban periodistas a los que seguía y reconocía. El encuentro me dio un cachetazo de realidad. Martín me preguntó en qué sección del diario me gustaría estar. Con la impunidad que confiere la juventud, le contesté ‘en Política’. Al ver su cara y antes que me mandara a estudiar, rápidamente agregué ‘o en Deportes’. Entendí que su pregunta había sido una mera formalidad. Me miró a los ojos y, lacónico, taxativo, incuestionable me ubicó: ‘Mañana empezás en Cultura y Espectáculos’.

”Lo que vino después fue un aprendizaje profesional y humano hermoso. Confieso que lo poco que sé de la vida lo aprendí en una redacción. Ahora es un tiempo en el que las nuevas tecnologías impusieron otras rutinas, otros métodos y otras formas de trabajo. Las viejas y pobladas redacciones ya casi no existen: son sombras de lo que alguna vez fueron. Hoy, el trabajo a distancia –individual, tedioso, sin discusiones más que con uno mismo– plantea desafíos impensados para nosotros, los periodistas. Hace un par de décadas no existía la comodidad de la mensajería instantánea que hoy permiten los celulares. Había que llamar a los protagonistas a teléfonos fijos con la esperanza de que, justo, estuvieran en sus casas. La vida cambió y hay que adaptarse. Al fin y al cabo, al periodismo hay que entenderlo como el arte de estar preparado para lo que la realidad necesita. Sea en la sección Política, en Cultura, en una fraternal redacción o en la soledad de un cuarto frente a una pantalla”.

Diego Rosemberg

Ya en el final de la dictadura militar y tras escuchar a sus dos hermanos mayores hablar con conocimientos de desapariciones y censuras, Diego Rosemberg tomó la decisión de ser periodista. El adolescente que era tenía una mirada heroica e idealista del periodismo que, con la efervescencia de los primeros años de la democracia, se incrementó. Desde entonces, la decisión no se modificó y persiste en la idea con la que empezó: contar todo lo oculto.

“Mis primeras incursiones periodísticas implicaron rápidamente el fin de esa inocencia. Todavía estudiaba –era 1991– cuando una profesora me ofreció trabajar en una revista en la que ella era la secretaria de redacción. La publicación se llamaba Uno Mismo y hablaba de autoayuda, terapias alternativas y gurúes. Yo era un incipiente racionalista-cientificista por lo que encaraba cada entrevista como un detective que buscaba desenmascarar a un supuesto embustero. Un día me llamó el director y me dijo: ‘Mirá, pibe, vos sos muy entusiasta, pero los lectores de esta revista creen en todo eso que vos no crees’. Así, a los golpes, aprendí lo que era el target y lo que, después, en la vida académica conocí como contrato de lectura.

”Después de eso, ingresé rápidamente a otra revista, La Maga y, casi al mismo tiempo, comencé a colaborar con Clarín. En la Segunda Sección, un suplemento que salía los domingos, se aceptaban propuestas. Allí fui con mucho entusiasmo y con mi compañera, Judith Gociol, para darnos ánimo entre los dos. Todavía recuerdo la primera vez que atravesé la redacción, todavía llena de máquinas de escribir. Al pasar por la sección de Internacionales vi sobre un escritorio una maqueta con un título llamativo: ‘Murió Ronald Reagan’. Volví ese día a mi casa materna con dos noticias. La primera, que me habían aceptado una propuesta de nota sobre el mercado del arte. La otra se la di a mi mamá, como primicia: el anuncio de la muerte de Reagan. Ella, muy informada me dijo: ‘Qué raro, en la radio no escuché nada’. Era un día de 1992 y el actor devenido en presidente de los Estados Unidos recién moriría en 2004. Así aprendí cómo se armaban esos suplementos y el concepto de parrilla. Aquella producción, con muchas actualizaciones, recién se publicó doce años después.

”El sábado a la noche, Judith y yo esperamos en un café del centro hasta la madrugada que distribuyeran los diarios del domingo para leer con orgullo nuestra nota sobre el mercado del arte. Eso ocurrió y nos dio impulso para llevar otra propuesta, esta vez sobre las jubilaciones privadas, un tema que el gobierno menemista intentaba imponer. La aceptaron, investigamos y escribimos a toda velocidad, entregamos y nos felicitaron. Repetimos el ritual del café hasta la madrugada. Con el diario del domingo en las manos no vimos la nota publicada. Poco después, con cierta desazón, preguntamos qué había pasado. Nuestro editor nos contestó: ‘La nota estaba muy buena, se las pagarán, pero no se va a publicar. La empresa tiene intereses en el negocio de las jubilaciones privadas.’ Otro aprendizaje abrupto: existe algo que se llama intereses empresariales y no consiste necesariamente en publicar notas.

”Seguían los aprendizajes veloces pero el más desconcertante de todos fue cuando un editor del diario me informó que no se publicaría una nota que le hice a un conocido juez de la Nación con el argumento de que ‘no le vamos a dar lugar a un tipo que le robó la mujer a un compañero nuestro’.

”Alguno podría pensar que después de semejante desacralización del periodismo me hice ascensorista. Nada de todo eso me desalentó. Aprendí a escribir en los intersticios de una actividad cruzada por negocios e intereses poderosos e incluso por los más banales caprichos. Sigo creyendo que el periodismo no es otra cosa que buscar información y contarla de una manera agradable para que los lectores conozcan qué pasa y tengan las herramientas para tomar mejores decisiones. Así pasé por un montón de redacciones y escribí centenares de notas de las que me sentí orgulloso. Hasta fundé una cooperativa de periodistas (Lavaca) y una agencia universitaria de noticias (Agencia de Noticias de Ciencias de la Comunicación, conocida por la siglaANCCOM), donde todavía enseño a hacer periodismo. Por supuesto, sin la inocencia de mi juventud, pero con mucha pasión y vocación de servicio social. Porque, parafraseando a Héctor Alterio en la película Caballos salvajes ‘¡Puta que vale la pena!’”.

Camilo Sánchez

En 1980, cuando los dictadores no tenían en sus planes retirarse del poder, y cuando ya habían perpetrado un catálogo de ignominias, Camilo Sánchez había conseguido trabajo de cadete en la revista Billiken. Una de las tareas que debía cumplir con frecuencia era una travesía del sur al norte de la ciudad, ida y vuelta en la línea 29.

“El encargo era claro. Salía de Azopardo y México, sede de la Editorial Atlántida, una de cuyas publicaciones más clásicas y leídas era la revista infantil, de circulación colegial, Billiken y me dirigía al Instituto Geográfico Militar en la calle Cabildo al 300. Allí iba con el original de unos mapas del país (que en algún momento la revista usaría como ilustración de alguna nota) para que un oficial del Instituto los controlara y certificara con su firma que límites, fronteras, ríos y montañas estaban en orden.

”En ese momento yo era el ‘che pibe’ y, circunstancias de la época, allí donde me mandaran, como el jingle del banco que todo el mundo alguna vez cantó, iba contento. Acaso no tenía tan claro, como descubrí tiempo después, que aquella redacción era un refugio y que yo, sin darme cuenta, me estaba abrazando a un trabajo que me viene dando sustento hace décadas. Al frente de todo, y de todos, estaba una persona entrañable, Carlos Silveyra. En el plantel brillaba Laura Devetach, sus monigotes en la arena y sus poemas chinos. Estaba Juan Sasturain tipeando contrarreloj. A veces Juan se iba lejos y volvía con algún poema de su Carta al Sargento Kirk, que escribía en esa época. Por allí andaba el gran poeta de los años 80, José Sbarra, que escribiendo hacía magia, deslizando humor en una nota sea sobre un hipopótamo o sobre la Casa de Tucumán. Aportaba lo suyo Marta Prada recién regresada de su exilio en España y Enrique Pinti enviaba semanalmente el argumento sobre ‘El Mono Relojero’, que luego algún dibujante ponía en valor de historieta. Desde la agencia Recova, Alejandro Dolina armaba cada miércoles una doble página de publicidad. La de Billiken fue la primera de las varias, grandes redacciones que disfruté en mi vida. Puedo asegurar que una semana en cualquiera de ellas, empezando por esta, equivalía a una larga estadía en alguna de las escuelas de periodismo de entonces.