17,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

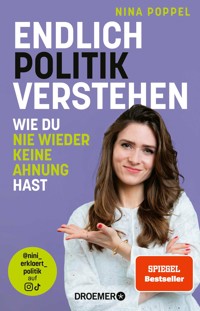

Die bekannte Politik-Creatorin Nina Poppel erklärt Politik einfach und humorvoll Was bedeutet es eigentlich, in einer Demokratie zu leben? Wie funktioniert das politische System in Deutschland? Warum ist Meinungsfreiheit ein Eckpfeiler der Demokratie und wo endet sie? Wie gehe ich mit Weltschmerz und Nachrichtenflut um? Wo kann ich mich informieren, wie funktioniert persönliches Fact-Checking? Die Antworten auf diese Fragen sind kompliziert und zeigen: Politik ist überall – ob wir es wollen oder nicht. Nina Poppel, einflussreiche Politik-Creatorin auf TikTok und Instagram (@nini_erklärt_politik), gibt in ihrem ersten Sachbuch eine Einführung in das politische Leben und Denken. Sie fängt bei den Basics an und führt dann spielerisch Level für Level durch den komplexen Politik-Dschungel – sie erklärt, wie unser Wahlsystem funktioniert, welche Auswirkungen das Grundgesetzt im Alltag hat und wer eigentlich über die Höhe von Steuern entscheidet. Dabei macht sie deutlich, dass Politik nicht nur in Parlamenten und auf internationalen Gipfeln stattfindet, sondern alle betrifft – in unseren Rechten, unseren Entscheidungen und unserer Zukunft.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 281

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Nina Poppel

Endlich Politik verstehen

Wie du nie wieder keine Ahnung hast

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Wie funktioniert das politische System in Deutschland? Warum ist Meinungsfreiheit ein Eckpfeiler der Demokratie und wo endet sie? Wie umgehen mit belastender Nachrichtenflut? Die Politikwissenschaftlerin und Journalistin Nina Poppel gehört zu den bekanntesten Politik-Creators im Internet. Fundiert und spielerisch vermittelt sie die Basics der politischen Bildung, räumt mit Missverständnissen und Fake News auf und führt sicher durch den Informationsdschungel. Denn Politik geht alle an.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de

Inhaltsübersicht

Widmung

Vorwort

Demokratie, Autokratie, Theokratie – bitte was?

2012 – an einer Schule irgendwo im schwäbischen Nirgendwo

Nice, wir leben in einer Demokratie

Direkte vs. repräsentative Demokratie

Negativbeispiel Brexit

Achtung, Demokratie in Gefahr

Autokratien und Diktaturen

Was gibt’s sonst noch so?

Herrschaftsform vs. Staatsform

Wie Deutschland regiert wird – dein Basiswissen

2014, Würzburg – Julius-Maximilians-Universität

Das Grundgesetz: ein Grund zum Feiern

Nicht zu viel Macht in einer Hand: die Gewaltenteilung

Die Mächtigen im Staat

Der Bundeskanzler / Die Bundeskanzlerin

Die Bundesregierung

Der Bundestag

Die Opposition

Der Bundesrat

Der Bundespräsident

Das Bundesverfassungsgericht

Wie Gesetze gemacht werden – ein Blick hinter die Kulissen

Die Sache mit den Parteien, Abgeordneten und Fraktionen

2016, Sigmaringen – meine Heimatstadt im Ländle

Die Aufgaben von Parteien

Von groß über klein bis splitterklein

Links, Mitte, Rechts: eine Orientierung

Die wichtigsten Parteien im Überblick

Die fünf Prozent, die alles entscheiden

(Un-)Perfect Matches – Koalitionen

Unsere Demokratie ist wehrhaft: alles zum Parteiverbotsverfahren

Der Prozess des Parteiverbots

Was spricht für und was gegen ein AfD-Verbot?

How to wählen – eine Anleitung für Garnichtschecker

2013, Sigmaringen – auf dem Weg zur Wahlurne

Eine Anleitung für die Bundestagswahl

Nicht viel anders: So geht Europawahl

Schon wieder ist deine Stimme gefragt: Landtagswahl

Für die Politik vor deiner Haustür: Kommunalwahl

Bezirks- und Kreistagswahlen

Bürgermeisterwahl

Weitere Wahlen

Warum Wählen wichtig ist!

Mythos Nichtwählerinnen und Nichtwähler

Wozu Medien da sind und wie du Fake News ausweichst

2009 – Sigmaringen, irgendwo zwischen Schwäbischer Alb und Bodensee

Die Medienlandschaft: ein vielfältiges Gelände

Die Rolle der Medien in der Demokratie

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk – von den Anfängen bis heute

Die privaten Fernsehsender

Radio – ein treuer Begleiter

Zeitungen und Zeitschriften – Tradition trifft auf digitale Zukunft

Wie du dich richtig informierst und auf dem Laufenden bleibst

Welche Informationsquellen gibt es?

Tricks von Populisten – wie sie dich zu beeinflussen versuchen

Denke kritisch!

Social Media – gefährlich für die Demokratie?

2024, Stuttgart-Mitte – am Schreibtisch meines WG-Zimmers

Mainz 1450 – Geburtsstunde der Massenkommunikation

Skandale über Skandale

Wie Content moderiert wird

Polarisierung und Radikalisierung

Einfluss durch ausländische Akteure

Fluch und Segen

PAUSE

Ich will mich engagieren! Aber wie?

2021 – Glasgow, Schottland

Parteien und ihre Jugendorganisationen

Aktivismus und Protest – wenn du für deine Überzeugungen einstehst

Warum ist Aktivismus wichtig?

Lobbyismus – wenn Interessen vertreten werden

Bürgerinitiativen und NGOs – gemeinsam etwas bewegen

Politische Bildung – Wissen ist Macht

Gewerkschaften – vereint für bessere Arbeitsbedingungen

Politisches Engagement auf verschiedenen Ebenen

Kommunal vs. lokal

Kommunalebene: Gestalte dein direktes Umfeld

Landesebene: deine Ideen für deine Region

Bundesebene: Einfluss auf nationale Entscheidungen

Europaebene: dein Beitrag für ein vereintes Europa

Dein Engagement zählt auf jeder Ebene

Europa – ein Kontinent und wie er aufgestellt ist

2024, Stuttgart – in meinem Zimmer am Schreibtisch

Storytime – die Geschichte der EU

Die Institutionen der EU

Der EU-Binnenmarkt

Herausforderungen der EU

NATO, UN, G7, G20 und Co. – let’s talk about Bündnisse

2014 – irgendwo zwischen den Welten

Die NATO

Die Vereinten Nationen (UNO)

G7 und G20

Die Arabische Liga

Was sind die BRICS-Staaten?

Die Afrikanische Union (AU)

Was Politik kann – am Beispiel der Frauen

2010 – ein Dorf neben Sigmaringen

Die erste große Errungenschaft: das Frauenwahlrecht

Frauenrechte im Dritten Reich

Die Mütter des Grundgesetzes

Und was ist mit Oma?

Die Sache mit dem Feminismus

Das Wellenkonzept ist kritikwürdig

Und heute?

Abtreibung

Zurück in die Vergangenheit?

Die Sache mit der Quote

Verwendete Quellen

Danksagung

Für alle Menschen in meinem Leben, die immer an mich glauben,

selbst dann, wenn ich es gerade nicht kann.

Vorwort

Politik – ein Thema, das viele Menschen abschreckt oder nervt. Was »die da oben« machen, geht völlig an mir vorbei. Oder: Darauf habe ich sowieso keinen Einfluss. Das höre ich ganz oft, nicht nur auf Social Media. Dabei ist Politik überall Thema. In der Schlange beim Supermarkt regt sich wieder jemand über irgendetwas auf, woran die große Politik schuld sein soll, beim Familienessen eskaliert das Gespräch, im Büro wird betreten geschwiegen oder mit eingestimmt, wenn einer Stammtischparolen schwingt. Politik ist für viele etwas Negatives und/oder Abstraktes, bei dem sie nicht mitreden können und wollen. Aus Angst, etwas Falsches zu sagen oder anzuecken.

Wenn Menschen mich fragen, was ich eigentlich studiert habe, sage ich »empirische Politik- und Sozialforschung«. Das ist eine Mischung aus Politikwissenschaft und Soziologie, der Lehre von der Gesellschaft. Im Blick meines Gegenübers sehe ich dann meist eine Mischung aus Irritation, Bewunderung und Angst. Angst, weil sie fürchten, gleich als ahnungslos dazustehen. Irritation, weil sie nicht wissen, was man damit beruflich machen kann. Viele fragen, ob ich mal Kanzlerin werden möchte. Dann sage ich: Nein, ich wollte nie in die Politik. Ich bin Content Creatorin, Journalistin und Moderatorin, und ich bin das eher aus Versehen geworden. Schließlich Bewunderung, weil den meisten klar ist: Mit dem dabei erworbenen Wissen kann man immer und überall mitreden.

Das stimmt auch, zumindest meistens. Allerdings sollte Mitreden auch ohne spezielle Ausbildung eine selbstverständliche Sache sein. Denn Politik ist schließlich etwas, das das tägliche Leben aller Menschen bestimmt. Politik bedeutet nicht nur, dass alle paar Jahre Bundestags-, Landtags- oder Europawahlen stattfinden. Oder dass eine neue Bürgermeisterin oder ein Stadtrat gewählt wurde. Politik ist überall.

Und das ist meine Mission – Politik verständlich und greifbar zu machen. Auf TikTok und Instagram begleiten mich weit über 300000 Menschen. Alles fing während der Coronapandemie an. Ich war gerade mitten im Masterstudium. Donald Trump schockierte täglich die Welt, im Studium lernten wir, wie stark er die Demokratie angreift, und plötzlich ging gar nichts mehr: Lockdown. Dafür hatten Fake News Hochkonjunktur. Natürlich habe ich auch Menschen gekannt, die auf Verschwörungstheoretiker reingefallen waren. Ständig verkündete irgendwer im Internet, wir würden in einer Diktatur leben. Und in dieser Zeit entstand mein Kanal »Nini erklärt Politik«. Nach dem Motto »Wissen ist unsere Waffe« erkläre ich politische Basics im Kampf gegen Falschinformationen.

Neulich fragte mich die Tochter einer Freundin, die gerade zweieinhalb Jahre alt ist, was Politik ist. Sie hatte zuvor ein Video von mir gesehen und wollte wissen, über was ich da rede. Politik, war meine Antwort, und was das ist, habe ich ihr so erklärt: »Wir leben mit vielen Menschen zusammen, damit das gut klappt, brauchen wir Regeln. Im Kindergarten bei dir passiert zum Beispiel auch Politik. Wer bei euch bestimmt, das ist Politik.« Was ich sagen will: Politik passiert ständig und betrifft jeden. Politik sind nicht nur die großen Gipfel dieser Welt oder die Reden, die im Bundestag geschwungen werden. Politik, das sind die großen Themen wie die Klimakrise, Kriege und Konflikte oder wie wir mit Menschen umgehen, die in unserem Land Zuflucht suchen. Politik sind aber auch Themen, die ganz nah bei uns sind: der neue Radweg, die Kita- oder Uni-Gebühren, die uns vielleicht aufregen, oder auch, dass das Freibad wegen zu hoher Kosten geschlossen wurde. Politik verhandelt, wie wir als Gemeinschaft leben wollen, im Großen wie im ganz Kleinen.

Manchmal sagen mir Leute, dass sie Politik einfach langweilig finden. Mir geht das komplett anders. Für mich ist sie oft wie eine Soap, die nichts auslässt: Streit, Lästereien und Intrigen. Ich bekomme ein Krimi-Feeling, wenn ich einen knappen Wahlausgang mitverfolge. Aber Politik ist keine Seifenoper und kein Königsdrama, sie ist ein Handwerk, das man einigermaßen beherrschen sollte, wobei trotzdem oft genug etwas schiefgeht oder in die falsche Richtung läuft.

Bei dem, was gut und schlecht läuft in der Politik, solltest du mitreden können. Und dazu solltest du wissen, wie es in der Werkstatt der Leute aussieht, die sie betreiben, welches Werkzeug sie benutzen und warum die das so machen, wie sie es machen. So kompliziert und manchmal fast undurchschaubar. Dazu habe ich dieses Buch geschrieben. Komm mit, wir hangeln uns gemeinsam von Level zu Level durch den mehr oder weniger komplexen Politik-Dschungel. Nach dieser Lektüre weißt du genau, was abgeht, und kannst viel entspannter mitreden. Dabei verspreche ich eins: Es wird Spaß machen, denn wenn das Leben für eins zu kurz ist, dann, um spaßbefreit zu leben. Los geht’s.

Level 1

Demokratie, Autokratie, Theokratie – bitte was?

»Demokratie heißt, die Wahl haben.

Diktatur heißt, vor die Wahl gestellt werden.«

Jeannine Luczak, Literaturwissenschaftlerin

In diesem Level erfährst du alles, was du über die Demokratie wissen musst und warum sie in Gefahr ist und es sich lohnt, für sie zu kämpfen. Außerdem, wie Länder politisch sonst noch aufgestellt sein können.

2012 – an einer Schule irgendwo im schwäbischen Nirgendwo

Hi, ich bin die Nina, ich gehe in die 11. Klasse, und wenn ihr mich zur Schulsprecherin wählt, dann …« Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, was ich meinen Mitschülerinnen und Mitschülern versprochen habe, was ich in meiner Amtszeit umsetzen will. Vielleicht ist das auch besser so, ich könnte sonst peinlich berührt sein. Da stand ich also im Alter von 17 Jahren zitternd, aufgeregt und mit einem Kloß im Hals vor meiner gesamten Schule und betrieb Wahlkampf. Am Ende wurde ich demokratisch gewählt, womit ich die Herrschaft über die ganze Schule übernahm. So zumindest meine damalige Vorstellung davon, was auf mich zukommt. Ich hoffe, ihr seht mein Augenzwinkern, während ihr diese Zeilen lest. Jedenfalls war es meine erste reale Erfahrung mit Demokratie und Politik.

Okay, ich bin ehrlich: Die zweite. Im Jahr zuvor hatte ich mich auch beworben, ich bin nur nicht gewählt worden. Schwamm drüber. In meiner Familie gibt es die Regel: »Niemals aufgeben, es geht immer weiter.« Hätte ich diese Regel bloß mal gebrochen, denn Schulpolitik ist anstrengend. SMV-Sitzungen, Treffen mit dem Direktor oder Eltern. Ich war also mittendrin in der mühseligen demokratischen Arbeit, ohne zu verstehen, was Demokratie überhaupt genau bedeutet.

Demokratie ist, wenn man mitreden kann. So weit, so gut. Aber die lassen dich ja nicht einfach so ans Rednerpult im Bundestag, damit du deine Meinung sagen kannst. Da stehen andere, die du hast mitwählen können, wenn du wahlberechtigt bist. Denn wir in Deutschland leben in einer repräsentativen Demokratie. Die Menschen in der Schweiz dagegen haben eine direkte Demokratie – aber was bedeutet das? Worin liegt der Unterschied? Und ist nur das eine »echte« Demokratie und das andere nicht? Was gibt es überhaupt sonst noch für Arten, ein Land zu regieren?

Wenn du Nachrichten schaust, ist dir bestimmt aufgefallen, dass Russland oder China keine Demokratien sein können. Fehlende Meinungs- und Pressefreiheit oder manipulierte Wahlen sind dabei nur ein paar Hinweise. Aber was sind diese Staaten dann? Diktaturen? Autokratien? Und was ist der Unterschied? Du siehst also: Über so etwas Bescheid zu wissen, ist nicht nur eine Frage stupider Begriffe, sondern es geht bei all dem darum, mitreden zu können. Wenn dir das wie eine gute Sache vorkommt, bist du hier genau richtig. Wir wollen die Welt verstehen lernen. Halt dich fest – du wirst direkt ins erste Level katapultiert.

Nice, wir leben in einer Demokratie

Ach, ist das schön: Ich darf auf die Straße gehen, rumbrüllen, dass »die Regierung wegsoll«, und alle meine Freundinnen schnappen, um mit ihnen auf eine Demonstration zu gehen. Zumindest nachdem sie jemand angemeldet hat. Ich könnte mich in meinen Videos über unsere gesamte Regierung lustig machen oder schimpfen, ohne rechtliche Konsequenzen fürchten zu müssen, und habe Zugang zu unabhängigen Presseberichten aus ganz verschiedenen Quellen. Ich kann morgen nach Bayern, Berlin oder Brandenburg ziehen, wenn ich das möchte, der Staat würde mich nicht daran hindern. Und wo immer ich auch lebe, kann ich mein Wahlrecht wahrnehmen. Warum ich das so feiere? Weil ich dankbar bin, dass ich diese Rechte, wie Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit oder das Recht auf Freizügigkeit im Bundesgebiet, habe. Dank unserer Demokratie.

Das Wort Demokratie kommt aus dem Griechischen und heißt »Herrschaft des Volkes«. Im alten Griechenland erlebte sie im 5. Jahrhundert vor Christus ihre Geburtsstunde. Und sie hat auch einen Geburtsort: In Athen kamen die Bürger erstmals zusammen, um gemeinsam über die Themen ihrer Stadt zu beraten und Entscheidungen zu treffen. Im Kern so, wie es heute auch passiert, nur dass es damals ein ganz neues Ding war. Bis dahin hatte nämlich ein autokratischer Herrscher alle Entscheidungen getroffen, ein König oder wie immer er sich nannte. Der war nicht über freie Wahlen in sein Amt gelangt, sondern weil er eben Sohn einer Königsdynastie war oder die Macht gewaltsam an sich gerissen hatte. Du konntest ihn nicht abwählen und nicht mehrheitlich überstimmen. Und als sein Untertan konntest du nur hoffen, dass seine Entscheidungen etwas Gutes für dich brachten. Meist war das eher nicht so.

Jetzt erfinden die in Athen vor rund 2500 Jahren, dass man auf einem öffentlichen Platz zusammenkommt und Redner ihre Anliegen vorbringen können. Dabei zählt die Kraft des guten Arguments, weshalb aus der Antike auch viele besonders starke Reden überliefert sind. Und dann wurde von denen, die gekommen waren und in der Sonne standen, über die Anträge abgestimmt. Wenn sie eine Mehrheit fanden, war das beschlossene Sache. Ein Fall von Volkssouveränität, denn es gab ja keinen König in Athen, der etwas dagegen einwenden oder alles verbieten oder den missliebigen Redner verhaften lassen konnte.

Die Bürger Athens entschieden über ihre Gesetze und Steuern, sie beschlossen, ob Krieg geführt wurde, und bestimmten, wer als Beamter oder Richter eingesetzt und in bestimmte Räte berufen wurde, denn das ganze Tagesgeschäft wollte man schon damals delegieren. Ihre Volksversammlungen mussten regelmäßig einberufen werden und fanden mindestens drei bis vier Mal im Jahr statt.

Wie bei jeder neuen Erfindung ist nicht alles gleich komplett ausgereift. Die »Herrschaft des Volkes« war auf die Männer begrenzt. Und auch nicht alle Männer durften mitreden, sondern nur die mit Geld, weil man Angst vor einer Herrschaft der Armen hatte, und auch nicht die Zugereisten oder gar die Sklaven. Klingt nach unserem heutigen Verständnis nicht sehr demokratisch. »Das ist soziale Ungleichheit«, hätte jemand auf der Volksversammlung rufen können und damit vielleicht einen demokratischen Prozess in Gang gebracht. Denn nur so funktioniert Demokratie: wenn alle angstfrei mitreden dürfen und Gehör finden, auch wenn sie ihre persönliche Meinung nicht immer durchsetzen können.

Die attische Demokratie, wie man dazu sagt, wurde nicht gleich zum Erfolgsmodell, sie funktionierte nur in den griechischen Stadtstaaten, dort war die Anzahl der Menschen überschaubar, die sich politisch betätigen durften, sie konnten wirklich alle an einem Fleck zusammenkommen. Demokratische Prozesse gab es wenig später ein Stück weit auch im alten Römischen Reich. In allen anderen Herrschaftsgebieten regierten noch für viele Jahrhunderte Könige und Kaiser, Fürsten und Diktatoren und tun es teilweise bis heute.

Die Demokratiebewegung nahm vor ein paar Jahrhunderten einen neuen Anlauf. Mit dem Modell der repräsentativen Demokratie war nun ein Ansatz da, viele Menschen an der Politik teilhaben zu lassen, indem sie mittels Wahlen die Leute bestimmen konnten, die die Entscheidungen für sie trafen. Oft war das mehr schlecht als recht eingerichtet und mit manchen Einschränkungen, aber immerhin. Wo man die Demokratie einführen wollte, war leider immer noch der König oder Kaiser auf seinem Thron, und jetzt frag den mal nach seiner Meinung dazu, dass er Macht abgeben soll. Der findet das gar nicht gut, entsprechend heftig stemmten sich die autokratischen Herrscher alten Typs gegen jede Form der Demokratisierung.

Die Demokratie, die heute unsere Staatsform ist, musste über viele Jahre erkämpft werden. Menschen gingen für sie ins Gefängnis, wurden getötet und steckten all ihre Kraft in dieses Projekt. Dieser Kampf betraf auch stark das Thema Verfassungen, also dass man Regelwerke über die gemeinsamen Grundlagen eines Staates hatte. Ohne festgelegte Grundlagen, die für alle gelten und auch immer durchgesetzt werden können, herrschen Chaos und Willkür. Wir kommen gleich zur wohl tollsten gemeinsamen Grundlage, die je in einem Satz formuliert wurde, Paragraf 1 des deutschen Grundgesetzes. Zuvor war ein wichtiger Meilenstein im Kampf für die Demokratie in Deutschland die »Paulskirchenverfassung« von 1849, ein weiterer die »Weimarer Verfassung« von 1919.

Und damit hatten wir nun die Demokratie im Kasten? Du weißt es besser, denn mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten mit Adolf Hitler als ihrem Führer 1933 wurden sämtliche Errungenschaften wieder brutal abgeschafft, und Deutschland war zwölf Jahre lang eine gewaltsame Diktatur, die viel Leid über die ganze Welt gebracht hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust musste alles neu angefasst und aufgebaut werden, daraus entstanden 1949 zunächst zwei deutsche Staaten mit sehr unterschiedlichen Systemen, die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik (DDR), die nach dem Fall der Mauer im Jahr 1989 wieder in einem Staat zusammenfanden. Seither leben alle Menschen in Deutschland in einem demokratischen Staat.

Das Leben in einer Demokratie bietet viele Freiheiten, bringt aber auch eine Menge Verantwortung mit sich. Eine der größten Freiheiten in einer Demokratie ist die Meinungsfreiheit. Das bedeutet, dass du sagen darfst, was du denkst, ohne Angst haben zu müssen, dafür bestraft zu werden. Du kannst in der Schule, zu Hause, auf der Straße oder in den sozialen Medien deine Meinung äußern. Diese Freiheit ist wichtig, weil sie den Menschen die Möglichkeit gibt, ihre Ansichten zu teilen, über Probleme zu sprechen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Allerdings ist die Meinungsfreiheit nicht grenzenlos. Wenn ich jemanden im wahren Leben oder auf Instagram beleidige und übel beschimpfe, dann kann ich mich nicht auf die Meinungsfreiheit berufen. Das Gleiche gilt, wenn ich bewusst Lügen verbreite. Die absolute Grenze der Meinungsfreiheit ist erreicht, sobald ich die Würde eines anderen Menschen antaste. Wir sehen gleich, wo diese schöne Formulierung herkommt.

Ein weiteres wichtiges Merkmal einer Demokratie ist die Versammlungsfreiheit. Du darfst dich mit anderen Menschen treffen, um gemeinsam für oder gegen etwas zu demonstrieren. Wenn du zum Beispiel denkst, dass in deinem Land etwas nicht richtig läuft – sei es die Politik zum Klimawandel, soziale Ungerechtigkeit oder etwas anderes –, kannst du auf die Straße gehen und protestieren. Diese Freiheit sorgt dafür, dass die Menschen in einer Demokratie ihre Anliegen deutlich machen können und die Regierenden mitschneiden, was die Menschen da draußen so denken.

In einer Demokratie ist die Pressefreiheit ein ganz wichtiger Pfeiler. Das bedeutet, dass Zeitungen, Fernsehsender und Internetseiten frei berichten dürfen, ohne von der Regierung kontrolliert oder zensiert zu werden. Journalistinnen und Journalisten können über Missstände berichten, Korruption aufdecken oder Kritik an der Regierung äußern. Diese Freiheit ist besonders wichtig, weil sie sicherstellt, dass die Menschen Zugang zu verschiedenen Informationen und Einschätzungen haben und sich eine eigene Meinung bilden können.

Neben all diesen Freiheiten gibt es in einer Demokratie auch Rechte, die den Bürgerinnen und Bürgern zustehen. Zum Beispiel das Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz. Das bedeutet, dass alle Menschen gleich behandelt werden, egal ob arm oder reich, jung oder alt, Mann oder Frau. Jeder hat das Recht auf ein faires Gerichtsverfahren auf Grundlage der Gesetze. Auch die Freiheit der Wahl ist ein grundlegendes Recht in einer Demokratie. Bei Wahlen können die Bürgerinnen und Bürger darüber entscheiden, wer sie im Parlament vertreten soll, und damit indirekt über den Regierungschef mitbestimmen. Dabei zählt jede Stimme gleich viel.

»Demokratie ist mehr als eine parlamentarische Regierungsform, sie ist eine Weltanschauung, die wurzelt in der Auffassung von der Würde, dem Wert und den unveräußerlichen Rechten eines jeden einzelnen Menschen.«

Konrad Adenauer, ehemaliger Bundeskanzler

Demokratie umfasst viel mehr als nur Wahlen und Politik – sie ist auch eine Art, wie wir miteinander leben und umgehen. Demokratie bedeutet, dass wir alle gemeinsam entscheiden, respektvoll miteinander sprechen und die Meinungen anderer akzeptieren. Es ist eine Lebensweise, bei der jede Stimme zählt und wir alle zusammen dafür sorgen, dass es fair und gerecht zugeht. So wird Demokratie zu einer Kultur des Miteinanders, bei der jede und jeder wichtig ist.

Direkte vs. repräsentative Demokratie

Demokratien bieten alle die oben beschriebenen Freiheiten und Rechte, aber wie die politischen Prozesse in diesen Ländern verlaufen, dafür gibt es verschiedene Modelle. Grundsätzlich gibt es zwei Formen von Demokratie: die direkte Demokratie und die repräsentative oder auch indirekte Demokratie. Die schauen wir uns nun an, und ich sage dir direkt: Das Thema hat ganz schön Sprengkraft.

»Wir leben gar nicht in einer echten Demokratie, wenn wir nur alle vier Jahre wählen dürfen.« Ach, das ist einer meiner liebsten Kommentare, die ich unter meinen Videos lese. Nur die direkte Demokratie, wie es sie in der Schweiz gibt, sei eine »echte« Demokratie, finden manche. Wir in Deutschland hätten keine echte Chance, mitzuwirken, und »die da oben« würden nach den Wahlen doch tun, was sie wollen. In der Schweiz hingegen, die Volksabstimmungen durchführt, sei das alles ganz anders.

Schauen wir uns das genauer an.

Gehen wir dazu erst einmal in die Schweiz. Die ist eine direkte Demokratie. Die Menschen dort haben umfassende politische Mitbestimmungsrechte, werden also viel öfter an die Wahlurne gerufen als die Bürger in Deutschland, um über Dinge zu entscheiden, die das Land, den Kanton (so etwas Ähnliches wie ein Bundesland) oder die Gemeinde betreffen. Rund vier Mal im Jahr können die Menschen in der Schweiz zu durchschnittlich 15 Sachfragen Stellung nehmen. Dabei ist die Wahlbeteiligung nicht besonders hoch und betrug im Mittel etwas mehr als 40 Prozent. Alle Schweizer Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren können abstimmen und Sachfragen selbst zur Abstimmung bringen.

Die Schweiz ist bedeutend kleiner als Deutschland. Während bei uns gut 83 Millionen Menschen leben, sind es dort knapp 9 Millionen. Die Schweiz ist also klein und übersichtlich, deshalb kann die direkte Demokratie dort besser funktionieren, zumal die Abstimmungen größtenteils einzelne Kantone betreffen, also sehr kompakte Regionen.

In Deutschland existiert hingegen eine repräsentative Demokratie. Das lässt sich ganz leicht erklären: Wir wählen Repräsentantinnen und Repräsentanten, die den Willen des Volkes vertreten sollen. Das sind die Abgeordneten, die dann im Deutschen Bundestag oder in den Landtagen sitzen, oder die Politikerinnen und Politiker, die die Regierung bilden.

Das System der repräsentativen Demokratie hat den Vorteil, dass es effizienter ist, weil nicht jede wichtige Entscheidung von allen Bürgerinnen und Bürgern getroffen werden muss. Außerdem haben die gewählten Vertreterinnen und Vertreter oft mehr Fachwissen oder die Möglichkeit, es sich zu verschaffen, und können besser abwägen, was für das Land insgesamt am besten ist. Aber es gibt eben den Einwand, dass die Menschen nicht genug eingebunden seien in repräsentativen Demokratien, weshalb die direkte Demokratie das bessere System sei.

Auch bei uns in Deutschland sind direktdemokratische Verfahren möglich, zumindest in manchen Bundesländern und Gemeinden. Darüber erfährst du später mehr. Ich bin mir sicher, dass es dich auch brennend interessiert, welche Möglichkeiten du selbst hast, politisch aktiv zu werden. Dafür musst du dich noch bis Level 7 gedulden, wobei ich selbst das nie tun und bestimmt vorblättern würde. Ob das sinnvoll ist oder nicht: Ich lese Bücher meistens quer. Das kannst du natürlich auch. Für mich persönlich ist es wichtig, dass du etwas aus diesem Buch mitnimmst, am liebsten so viel Wissen wie möglich. Aber ich bin Pragmatikerin, und alles, was dich schlauer macht, ist ein Erfolg für mich. Wenn ich dich bis zum Masterlevel bekomme und du am Ende genauso glühend für Demokratie und Politik brennst wie ich: Umso besser. Du sollst nur wissen – es gibt keinen Druck und Zwang, und du kannst stolz auf dich sein, dass du dich entschieden hast, deine Freizeit mit diesem Buch zu verbringen.

Kommen wir zu den Vor- und Nachteilen einer direkten Demokratie. Ich möchte dir an dieser Stelle Argumente an die Hand geben: fünf dafür, fünf dagegen. Diese Diskussion wird oft geführt, und wir können nur sachlich und konstruktiv in den Austausch gehen, wenn wir Argumente haben.

Zuerst schauen wir uns an, was Menschen sagen würden, die für eine direkte Demokratie sind:

Erhöhte Bürgerbeteiligung: In einer direkten Demokratie fühlen sich die Menschen stärker gehört, weil sie direkt an den Entscheidungen beteiligt sind. Sie haben das Gefühl, dass ihre Meinung zählt und sie Einfluss auf die Zukunft ihres Landes haben.

Stärkung der politischen Bildung: Damit die Menschen in einer direkten Demokratie gut entscheiden können, müssen sie sich intensiv mit den Themen auseinandersetzen. Dadurch lernen sie viel über Politik und die Welt um sie herum, was ihr politisches Bewusstsein und ihre Bildung fördert.

Höhere Akzeptanz der Entscheidungen: Wenn die Bürgerinnen und Bürger direkt über wichtige Fragen abstimmen, fühlen sie sich der Sache stärker verbunden. Das führt dazu, dass die Entscheidungen von der Bevölkerung stärker akzeptiert werden.

Bessere Kontrolle der Regierung: In einer direkten Demokratie kann das Volk die Regierung besser überwachen und kontrollieren. Wenn den Menschen etwas nicht gefällt, können sie es durch eine Abstimmung ändern lassen.

Förderung von neuen Ideen: Durch Initiativen aus der Bevölkerung können neue und kreative Lösungen für Probleme der Gesellschaft gefunden werden. Die Menschen bringen ihre eigenen Ideen ein, und das kann zu Innovationen führen.

Sehen wir uns noch an, was Menschen sagen würden, die gegen eine direkte Demokratie sind:

Komplexität der Themen: Viele politische und wirtschaftliche Themen sind sehr kompliziert, schwer zu verstehen und eng verwoben mit vielen anderen Dingen. Es kann schwierig sein, dass alle Bürgerinnen und Bürger dies mit allen Konsequenzen vollständig durchschauen, bevor sie darüber abstimmen.

Hohe Kosten und Zeitaufwand: Direkte Demokratie erfordert viele Abstimmungen und Referenden, was viel Geld kostet und die Menschen dazu zwingt, viel Zeit zu investieren, um sich zu informieren und abzustimmen.

Gefahr der Mehrheitsdiktatur: Mittels direkter Demokratie können Minderheiten leicht überstimmt werden, wenn die Mehrheit der Bevölkerung anders entscheidet. Das kann dazu führen, dass die Interessen von Minderheiten nicht ausreichend berücksichtigt werden.

Manipulationsgefahr: Medien oder mächtige Interessengruppen können die Meinungen der Menschen beeinflussen und damit die Entscheidungsfindung in eine bestimmte Richtung lenken. Das kann dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wirklich den Willen der gesamten Bevölkerung widerspiegeln.

Gefahr von Populismus: Durch mehr direkte Demokratie besteht die Gefahr, dass Entscheidungen getroffen werden, die kurzfristig nach einer guten Lösung klingen, aber langfristig problematisch sind. Solche Entscheidungen können von Populisten beeinflusst werden, die Ängste und Vorurteile schüren. (Mehr zum Populismus in Level 5)

Diese Argumente zeigen, dass es sowohl Vor- als auch Nachteile bei der direkten Demokratie gibt. Bevor du dir deine eigene Meinung dazu bildest, sollten wir uns noch ein Beispiel anschauen, das oft als Argument gegen die direkte Demokratie angeführt wird: den Brexit.

Negativbeispiel Brexit

Ein sehr bekanntes Beispiel einer Volksabstimmung mit weitreichenden Konsequenzen für die gesamte Bevölkerung war der Brexit im Jahr 2016. Im Vereinigten Königreich gab es eine Abstimmung, bei der die Menschen entscheiden konnten, ob ihr Land in der EU bleiben oder austreten sollte. Die Mehrheit stimmte für den Austritt, und so wurde der Brexit eingeleitet. Das Wort »Brexit« setzt sich übrigens aus »Britain« und »Exit« zusammen, also »Großbritannien« und »Austritt«. Die Entscheidung war denkbar knapp: 52 Prozent der Bürgerinnen und Bürger stimmten für einen Austritt und 48 Prozent dagegen.

Viele Menschen, die für den Brexit waren, glaubten, dass ihr Land nach dem Austritt aus der EU die Einwanderung besser kontrollieren könnte. Außerdem wollten sie nicht mehr die Mitgliedsbeiträge an die EU zahlen und fanden, dass Großbritannien wieder selbst über seine Handelsbeziehungen und Gesetze entscheiden sollte, ohne dass die EU mitredet.

Auf der anderen Seite sagten die Gegner des Brexits, dass das Land durch den Austritt unsicherer werden könnte und an Bedeutung in der Welt verlieren würde. Sie hatten auch Angst, dass die britische Wirtschaft darunter leidet, wenn Großbritannien den Zugang zum europäischen Binnenmarkt verliert – die EU ist ein gemeinsamer Wirtschaftsraum ohne Grenzkontrollen und Zölle. Die Diskussion über den Brexit wurde nicht nur in der Politik heftig diskutiert, sondern auch in Zeitungen, im Fernsehen und in den sozialen Medien sehr intensiv geführt.

Nach vielen Debatten und Verhandlungen trat das Vereinigte Königreich im Januar 2020 offiziell aus der EU aus. Seitdem hat das Land neue Regeln für den Handel, die Einwanderung und viele andere Bereiche, die früher innerhalb der EU geregelt wurden, eingeführt. Der Brexit hat das Leben in Großbritannien stark verändert und sorgt bis heute für kontroverse Diskussionen.

Seitdem steht die Frage im Raum, ob der Volkswille wirklich repräsentiert ist, wenn der Ausgang der Abstimmung so knapp ist, zumal die Schotten mehrheitlich gegen den Brexit gestimmt haben und seither viel darüber diskutieren, ob sie ihrerseits aus dem Vereinigten Königreich austreten sollen. Und dann ist da noch die Sache mit der Desinformation. Falsche Infos werden richtig gefährlich, wenn sie verbreitet werden, um Leute absichtlich zu täuschen oder zu beeinflussen. Das nennt man dann Desinformation. Der Unterschied zu einer einfachen Falschnachricht ist, dass Desinformation bewusst gestreut wird, um Menschen in die Irre zu führen. Ein Bericht vom Februar 2018 der britischen Kommunikationsagentur 89up.org belegte, dass Russland während des Brexit-Wahlkampfs bis zu 4,6 Millionen Euro in die »Leave-Kampagne« gesteckt hat. Wenn man komplexe Themen auf eine Ja-Nein-Frage herunterbricht, kann das populistischen Politikerinnen und Politikern in die Hände spielen und von »interessierten Kreisen« in eine von ihnen gewünschte Richtung manipuliert werden. Der Brexit ist so ein Beispiel dafür.

Achtung, Demokratie in Gefahr

Der Hörsaal der Universität Stuttgart im 9. Stock eines grauen Betonblocks aus den 1960er-Jahren ist rappelvoll. Ich sitze in der letzten Reihe auf der Fensterbank eines, sagen wir mal, größeren Klassenzimmers, denn von Hörsaal im klassischen Sinne, wie ich ihn aus meiner Bachelorzeit an der Universität in Würzburg kannte, kann nicht die Rede sein. Wir sind etwa sechzig Leute, die alle wissen wollen, welchen Gefahren Demokratien ausgesetzt sind. »Sie können dann jetzt anfangen«, sagt unser Professor und bittet uns, nach vorne zu kommen. Wir, das ist meine Referatsgruppe, bestehend aus einer Studentin aus Hamburg, einem Studenten aus Frankreich und mir.

Aus irgendeinem mir heute nicht nachvollziehbaren Grund trage ich schwarze Pumps und einen klein karierten Blazer. Wahrscheinlich sollte das Outfit meinem Plädoyer »Warum Donald Trump sich als Präsident der USA wie ein Autokrat verhält« einen würdigen Ausdruck verleihen. Ich hatte schon immer einen Hang zur Theatralik. Die anderen aus meiner Gruppe mussten übrigens ein Plädoyer halten, wie demokratisch bzw. populistisch sich Trump als Präsident verhält. Glaubt mir, sie hatten es deutlich schwerer. Trump hat während seiner Amtszeit ziemlich genau offenbart, was er von Demokratie hält. Dieser Kurs hat mein Bewusstsein geschärft, dass Demokratien in Gefahr sind, und das will ich mit meinem Kanal »Nini erklärt Politik« und in diesem Abschnitt an euch weitergeben.

Wie es den Demokratien auf der Welt gesundheitlich geht, wird tatsächlich jedes Jahr untersucht. Da gibt es zum Beispiel den Transformationsindex der Bertelsmann-Stiftung. Das Ergebnis aus dem Jahr 2024 ist ernüchternd. Nur noch 63 Demokratien stehen demzufolge einer Mehrheit von 74 Autokratien gegenüber. Das sei aber keine neue Erkenntnis, denn die »Demokratiequalität« habe sich in den vergangenen zwanzig Jahren in Entwicklungs- und Transformationsländern fortwährend verschlechtert. Wenn die Demokratie immer weiter abgeschwächt wird, endet das oft in einer autoritären Herrschaft, wie man es laut Transformationsindex in Ländern wie Bangladesch, Mosambik oder der Türkei sehen kann. Grund zur Hoffnung gebe es immerhin durch Länder wie Brasilien und Polen, wo die Menschen ihre autoritär regierenden Präsidenten abgewählt haben.

Werfen wir noch einen Blick auf den renommierten Democracy Index. Der bemisst anhand mehrerer Kriterien, ob ein Land eine »vollständige Demokratie« ist, in autoritäre Strukturen abgleitet oder sogar schon eine Diktatur darstellt. Auch er kommt zu dem Schluss, dass es noch nie so schlecht um die Demokratie stand wie im Jahr 2023. Der weltweite Durchschnittswert fiel auf den niedrigsten Stand seit Beginn des Index im Jahr 2006.

Weniger als 8 Prozent der Weltbevölkerung leben in einer vollständigen Demokratie, während fast 40 Prozent der Menschen unter autoritärer Herrschaft leben – ein Anteil, der in den letzten Jahren schleichend gestiegen ist.

Vollständige Demokratien sind in Westeuropa zu finden, dazu gehören Deutschland oder Frankreich. Oder in Nordamerika, wie die USA oder Kanada. Die Zunahme gewaltsamer Konflikte hat den globalen Demokratiewert stark beeinträchtigt und eine Erholung nach den Pandemiejahren 2020 bis 2022 verhindert.

Laut der Bundeszentrale für politische Bildung liegt der Hauptgrund darin, dass immer mehr Regierungen sich nur darauf konzentrieren, an der Macht zu bleiben, und deshalb demokratische Strukturen und Einrichtungen schwächen. Die Coronapandemie ist nicht der Auslöser für diese Entwicklung, denn Expertinnen und Experten sagen, dass dieser Trend schon lange vor der Pandemie begonnen hat.

All das könnte uns natürlich runterziehen, aber mal ehrlich: Wissen ist unsere Waffe. Wir können andere mitziehen. Vielleicht motiviert dich das, genauso wie mich. Am besten schauen wir uns autoritäre bzw. totalitäre Systeme jetzt mal näher an, damit du weißt, dass es sich lohnt, für die Demokratie zu kämpfen.

Autokratien und Diktaturen

Es gibt Regierungsformen, in denen anders als in der Demokratie die Menschen keine oder nur sehr wenige Rechte haben und nicht mitbestimmen dürfen. Oder Rechte zwar auf dem Papier bestehen, aber im Alltag unterdrückt werden. Eine solche Regierungsform ist die Diktatur. In einer Diktatur wird das Land von einem Diktator oder einer kleinen Gruppe von Menschen regiert, die alle Macht in ihren Händen halten. Diese Herrscher treffen alle wichtigen Entscheidungen selbst und lassen keine Opposition zu. Das bedeutet, dass niemand es wagen darf, gegen sie zu sprechen oder ihre Entscheidungen infrage zu stellen. Wer das tut, wird oft hart bestraft, manchmal sogar ins Gefängnis gesteckt oder schlimmer.

In einer Diktatur gibt es keine freien Wahlen, keine Meinungsfreiheit und keine unabhängigen Gerichte. Ein bekanntes Beispiel für eine Diktatur ist Nordkorea, wo Kim Jong-un die absolute Macht hat. Die Menschen dort dürfen nicht frei sprechen, reisen oder entscheiden, wie sie leben wollen. Die Regierung kontrolliert alles, und wer sich widersetzt, wird schwer bestraft.

Eine andere Form undemokratischer Herrschaft ist die Autokratie