Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Türkheim, ein mittelgroßer Marktflecken im bayerischen Schwaben, ist das Handlungszentrum dieser autobiographischen Darstellung. Der Autor, Hubert Eichheim, ist dort geboren und hat den zweiten Weltkrieg mit wachem Auge erlebt: seine Familie, die Nachbarn, die Mitschüler, die Kapuziner und die Fremden, die innerhalb von 10 Jahren dem ländlichen Ort einen völlig neuen Charakter verliehen haben. Dazu gehören auch die französischen und russischen Kriegsgefangenen, die Zwangsarbeiter und die Juden im Konzentrationslager, um das die Kinder herumgeschlichen sind. Seine Beschreibung der Lebensformen dieser Epoche lässt etwas lebendig werden, was in historischen Darstellungen meist ausgelassen wird. Wie haben die Bürger die Zeiten des Nationalsozialismus und des Krieges erlebt, wie war deren Alltag, was waren die Folgen für die ländliche Gemeinde und deren Bewohner?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 424

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

„Trotz der angestrengten Bemühung um die so genannte Bewältigung der Vergangenheit scheint es mir, als seien wir Deutsche heute ein auffallend geschichtsblindes und traditionsloses Volk. Ein passioniertes Interesse an unseren früheren Lebensformen und den Spezifika der eigenen Zivilisation, wie es etwa in der Kultur Großbritanniens überall spürbar ist, kennen wir nicht.“

Sebald, W.G., Luftkrieg und Literatur, Frankfurt 2001

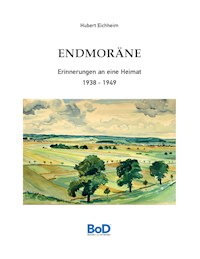

Umschlagbild: Aquarell von Max Eichheim um 1930, die Landschaft westlich von Türkheim von der Anhöhe der Römerschanze (Endmoräne) aus.

INHALTSVERZEICHNIS

Geleitwort

Vorwort

Kapitel 1 · Wege nach Türkheim

Der Schneider Michel verlässt die Stauden

Die Schneider Geschwister

Die Eichheims

Kapitel 2 · Es läuft alles nach Plan und Wunsch

Das Notariat in Türkheim

Die Bergwanderungen der Familie

Max und Anton

Ettringen

Hochzeit im Regen

Kapitel 3 · In den Krieg hinein

Umzug nach Türkheim

Die Einschulung

Tod der Großmutter

Spielorte

Unter dem dem Schirm der allein selig machenden katholischen Kirche

Die Nationalsozialisten

Bickenried

Kriegswirtschaft

Kapitel 4 · Türkheim - eine Station für Verschleppte

In der Rosenau

Der Pferch hinter dem Adlerwirt

Kaufering VI oder das Judenlager am Oberen Bahnhof

Outsourcing des Todes durch das Zweigwerk der Salamander AG

Kapitel 5 · Der erschöpfte Krieg

Feldpost von den Kriegsteilnehmern Max und Anton

Die letzten Tage des Tausendjährigen Reichs

Markierung einer Wende

Kapitel 6 · Beginn einer Epoche

Waffen und Macht wechseln ihre Inhaber

Auslagerung der Kinder

Offene Wunden

Ende des Vaters

Winter 1945/46

Reeducation

Kapitel 7 · Menschen - Leute - Personen

Der Kfz Mechaniker

Der Pädagoge

Der Richter

Der Denker

Der Anwalt und sein Anhang

Der Architekt und sein Bruder

Der Streckengeher

Kaufleute

Der Frisör

Die Höhere Tochter

Der Kunstschmied

Bäckersleute

Der Schneidermeister

Der Landwirt

Ärzte

Flüchtlinge

Kapitel 8 · Zustände

Fromme und Frömmler

Die Sprache der Türkheimer

Auswege

Endnoten

Quellennachweis

GELEITWORT

Die Frage, die Hubert Eichheim umtreibt, der 1934 in Türkheim im Unterallgäu geboren wurde, lange Jahre für das Goethe-Institut im internationalen Kulturaustausch tätig war und die vorliegenden, familiengeschichtlich fundierten Skizzen veranlasste, stellt sich grundsätzlich jedem aufmerksamen Zeitgenossen: Wie gestaltete sich das Leben in der NS-Zeit und in der Nachkriegszeit oder, wie mischte sich „Idylle mit Grauen“, wie konnten in Türkheim „Schuldige und Opfer … scheinbar unbehelligt nebeneinander“ leben?

Die Beobachtungen aufgrund eigener Wahrnehmungen, familiärer Gespräche und Zeugnisse, dann von Gesprächen mit Zeitzeugen, Literaturstudien und Recherchen in Archiven sind bemerkenswert, nicht nur, weil Eichheim unverblümt kritische Wertungen gibt, die Geschichte der Firma Salamander, die Zwangsarbeiter beschäftigte, alte Schuhe aus Konzentrationslagern verwertete und grausame Testversuche in Sachsenhausen durchführen ließ und den geschichtspolitisch gestaltenden Nachkriegsbürgermeister in ein neues Licht stellt, sondern weil er tieferliegende gesellschaftliche Strukturen und Verhaltensweisen der Einwohner des kleinen Marktfleckens (1939: ca. 3.000 Einw.) ausleuchtet.

Nun kann Türkheim tatsächlich als Untersuchungsort mit exemplarischen Qualitäten bezeichnet werden: Es besaß zwei Klöster (Kapuziner, Dominikanerinnen), war Wohnort des Religionsphilosophen Josef Bernhart und Wirkstätte von sieben Priestern. Bereits 1924 wurde Hitler in Landsberg mit Lebensmittelpaketen aus Türkheim versorgt, zur Hochzeit 1932 schenkte die Gemeinde den Eltern des Autors Hitlers „Mein Kampf“. Die Eltern und die Schwester von Julius Streicher wohnten in der Tussenhauserstraße, die Nachbarstochter versorgte Streichers Haushalt in Nürnberg und kochte für Hitler Kässpätzle. Vier Aufbewahrungsorte für Verschleppte bestanden in Türkheim, darunter das Judenlager Kaufering VI am Oberen Bahnhof.

Obwohl es nach Eichheim nur etwa 20 überzeugte Nazis gab, herrschte bald ein Klima der Angst. Nach anfänglicher Kritik leistete die Kirche keinen Widerstand mehr. Der Ort war gespalten, wie der Bäcker Max Merk, der mit andersfarbigen Dachziegeln ein Hakenkreuz gezeichnet hatte, die KZ-Häftlinge aber heimlich mit Brot versorgte.

Die Oberschicht, zu der die akademisch gebildeten Eichheims gehörten, blieb unter sich, pflegte einen bildungsbürgerlichen Lebensstil, selbst die Kinder hatten ihre eigenen Kreise. Die Sprache Hochdeutsch, oberbayerisch gefärbtes Deutsch statt Schwäbisch, der Wohnort und die Geselligkeit markierten den Unterschied. Den NS-Aktivisten stand man hilflos gegenüber, die Ressentiments gegenüber den Juden teilte man, ebenso wie die einfachen Leute die Unbekannten und Fremden ablehnten. Kirchlichkeit und Frömmigkeit konnten sich mit dem Nationalsozialismus arrangieren, die strenge Hand und die Ablehnung von Freiheit war beiden zueigen.

Die Beobachtung, „dem geistlichen Einfluss entzogen waren wir Schulkinder nur beim Sport, wo wir umso intensiver den Vorstellungen der Nationalsozialisten ausgesetzt waren“, zeigt eine so bisher nicht thematisierte Wahrnehmung, der man näher nachgehen sollte.

Bemerkenswert die Hinweise auf das Minderwertigkeitsgefühl der Flachländer (an der Endmoräne) gegenüber den Bewohnern der Berge, die man tagtäglich in der Ferne sehen konnte.

Die biographischen Skizzen sind einfühlsam und scharf zugleich, von ungefilterter Subjektivität.

Die Beschreibung der kleinstädtischen Geschichtsklitterung und Wirtschaftsorientierung der Nachkriegszeit und der 1950er Jahre reiht Türkheim nahtlos in die allgemeine Geschichte der Bundesrepublik ein, nur dass man dies auf der Ebene eines Marktfleckens außer vielleicht bei W.G. Sebald, der von Eichheim auch einmal erwähnt wird, noch nicht gelesen hat. Von den ratlosen, seelisch angeschlagenen Bürgern am Ende des Krieges zur gelähmten Heimat der Nachkriegszeit, geprägt „durch die Verletzungen und unumkehrbaren Tatsachen, durch den Zwang traditionelle Vorstellungen aufzugeben, durch die Scham über das Geschehene und das Aufbäumen vieler Menschen gegen die Aufgabe ihrer gewonnenen Positionen“, zu erfahren, ist es lohnend, Hubert Eichheims Erinnerungsarbeit und Spurensuche zu folgen.

Augsburg, im November 2014

Peter Fassl 1

1 Dr. Peter Fassl ist der Bezirksheimatpfleger des bayerischen Regierungsbezirks Schwaben

VORWORT

Als ich im Jahr 1954, also gerade mal 9 Jahre nach dem Krieg, meine erste große Auslandsreise unternahm, nämlich per Anhalter durch das Vereinigte Königreich, machte ich zwei bemerkenswerte Feststellungen. Die meisten Briten, die ich dabei kennen lernte, begegneten mir überraschend unvoreingenommen freundlich und bezogen ihre Fragen auf den Zustand, in dem sich Deutschland nun befinde. Dabei kam man selbstverständlich auch auf meine persönlichen Erlebnisse während des Krieges zu sprechen. Zurück in Deutschland wollte man von mir beinahe ausschließlich wissen, was die Engländer von den Deutschen hielten; keine Frage nach meinen Erlebnissen, kein Interesse zu erfahren, wie es damals im Land des ehemaligen Kriegsgegners aussah. Es herrschte auch kein Interesse darüber nachzudenken, was in der Heimat geschehen war. In Türkheims Wirtshäusern hockten die angeschlagenen Kriegsteilnehmer und beschrieben den Krieg als geographisches Abtasten der Regionen, die damals Ziele der verschiedenen Feldzüge waren. Nur wenige erwähnten die Schrecken, die sie erlebt hatten. Die Frage war nicht, was in Charkow geschehen war, sondern ob diese Stadt sich noch in Russland oder schon in der Ukraine befindet, so als gälte es ein Kreuzworträtsel der Mindelheimer Nachrichten zu lösen.

Türkheim, der Ort meiner Geburt, kaum kreuzworträtseltauglich, liegt etwas abseits von der Autobahn München-Lindau im Süden einer Endmoräne mit dahinter liegender Hügellandschaft an der Wertach, einem linken Nebenfluss des Lechs, mit dem sie sich in Augsburg vereinigt. Die Bevölkerung bestand vor dem Zweiten Weltkrieg aus Bauern, Geschäftsleuten, etwa dreißig Beamtenfamilien sowie Industriearbeitern, die in der den Fluss ausnutzenden Kunstlederproduktion der Firma Salamander tätig waren. !934, im Jahr meiner Geburt, hatte der unscheinbare Ort gerade mal 2800 Einwohner. Das blieb so bis zum Beginn des Krieges. Danach, im Jahr 1949 waren es dann über 4000 Menschen, die sich in dem Ort drängten. Die zehn Jahre dazwischen haben Türkheim nicht nur numerisch verändert. Abgesehen von der Frage, wer gegangen, wer gekommen ist, hatte das gesellschaftliche Mikroklima eine tiefgreifende Veränderung erfahren.

Die Bewohner und gesellschaftlichen Konstellationen meines Heimatortes waren schon früh Gegenstand meines Interesses: Die distanziert gespaltene Haltung der Großeltern Eichheim zu meinem Geburtsort. Die Durchdringung des alltäglichen Lebens durch die Vertreter der katholischen Kirche. Die Vorlieben, Gewohnheiten, Denkweisen und Bräuche der eingesessenen Bewohner. Die Kraftlosigkeit der nach Türkheim versetzten Beamten und Akademiker. Die Sprache, mit der man sich verständigte. Das alles schien mir ein für einen Gesellschaftsroman geeignetes Rohmaterial abzugeben, in das man ein oder zwei Hauptfiguren hinein rühren könnte, die sich in einem gesellschaftlichen Spannungsfeld bewegen, sich vielleicht um einen Besitz in die Haare kriegen, von denen am Ende ein moralisch geläuterter Sieger einem guten Schicksal entgegen geht. Nach diesem Muster ist die Malerin Gertraud Drexel vorgegangen, indem sie Türkheimer Bürger als Modelle benutzte, um mit ihnen in einem Altarbild für die Pfarrkirche eine fromme Bibelgeschichte zu erzählen.

Während der Annäherung an den Stoff wurde mir jedoch zunehmend bewusster, dass die Ereignisse zwischen dem nebelhaften Beginn meiner Erinnerung etwa um 1938 und dem allmählichen Verlassen meines Geburtsortes nach der Währungsreform einen wesentlich ergiebigeren Stoff bereit halten als eine zusammen gebastelte, halb fiktive Geschichte. Eine exakte Beschreibung des Marktfleckens und seiner Bewohner erschien mir zwingender zu sein. Eine Darstellung der während dieser Zeit sich verschiebenden Elemente, der Personen, die in dieser Gesellschaft gedacht, geredet und gehandelt haben, selbst wenn sie miteinander nichts zu tun hatten, sich mitunter nicht einmal kannten. Das alles könnte die Folie abgeben für die Erzählung meiner persönlichen Entwicklung vom ahnungslosen Kind zum ahnenden jungen Menschen, der am Ende einem pädagogischen Zufall anheimfällt, der ihn aus den Nachkriegswirren hinaus in eine zumindest leicht entwirrte Zukunft führt.

Indem ich meine Erinnerungen an diese Zeit strapazierte, entstand allmählich eine Sammlung von Aufzeichnungen, die durch Befragung von Zeitzeugen oder deren Nachkommen sowie durch Recherchen in diversen Archiven ein buntes Mosaik ergab. Die Steine dazu fielen sowohl in Größe und Farbe recht unterschiedlich aus. Heiteres mischte sich mit Ernstem, Harmlosigkeit mit Gefährlichem, Banales mit Komplexem, Idylle mit Grauen. Erst aus der distanzierten Betrachtung ergibt sich eine Zusammenschau. Immer noch bunt. Dabei wurde mir zunehmend bewusst, dass das Verhalten der Menschen nicht ohne Rückgriff auf die Geschichte ihrer Familien verständlich wird. Also habe ich mich auch der Quellen bedient, die über die Herkunft zumindest meiner Großeltern beider Seiten verfügbar waren.

Der Krieg und die ihn verursachende nationalsozialistische Bewegung beherrschten beinahe alle Lebensbereiche im Zeitraum dieses Berichts. Alle hatten ihn erlebt, hatten ihn vorgeahnt, mit Freuden mitgemacht, waren dagegen, haben sich vor der Verantwortung gedrückt und waren am Ende irgendwie Opfer, auch diejenigen, die sich zunächst am meisten nach vorne gedrängt hatten. Obwohl in Türkheim von 1939 bis 1945 nur ein Gehöft zu Schaden kam, veränderte der Krieg die Gemeinde in ihren Grundlagen, der Zusammensetzung der Bevölkerung, deren gesellschaftliche und ökonomische Gruppierungen, die Bauern, Handwerker, Arbeiter, auch das religiöse Leben, die Vereine, kurzum alle Lebensbereiche. Schuldige und Opfer lebten scheinbar unbehelligt nebeneinander. Die fanatischsten Befürworter des Nationalsozialismus waren keineswegs immer auch die Veranlasser für die Untaten. Mit Ausnahme der Leitung der Firma Salamander war kein einziger Türkheimer in die Errichtung und Verwaltung der vier Internierungslager mit mehreren Tausend Deportierten unterschiedlichen Schicksals verwickelt. Selbst der verheerende Antisemit und Judenhasser Julius Streicher mischte sich kaum in die Angelegenheiten der Gemeinde, in der sein Elternhaus stand. Die Umwälzungen beschleunigten sich nach dem Krieg, die Erosion überkommener Lebensvorstellungen lähmte die einen, die anderen trieb sie in unreflektierten Aktionismus. Das Wirtschaftswunder wird als Verzweiflungstat erlebt.

Am Ende blieben die ratlosen Bürger dieser Gemeinde seelisch angeschlagen und versuchten irgendwie die Zukunft anzugehen, während wir Jungen zuerst in der nahen, dann in der weiteren Fremde unser Heil suchten.

10 Jahre Bewegung, zuerst die des Nationalsozialismus mit München als deren Hauptstadt, dann die Feldzüge mit ungeordnetem Rückzug. Alles ungeordnet auch danach, ein Strudel von Bewegtheiten: Vertreibung, Flucht, ethnische Säuberungen, Verschleppungen, Entwurzelung, Umerziehung, Emigration und Repatriierung. Das Ende der amerikanischen Militärregierung mit den Spruchkammerverfahren, die allmähliche Entstehung des neuen Staates mit seinem Grundgesetz und schließlich die Währungsreform trennten den besonders schmerzhaften Teil der Nachkriegszeit von einem zaghaften Aufbruch, der dann nicht nur wirtschaftlich Fahrt aufnahm.

Nach 1949 habe ich nur noch einmal mehrere Monate in Türkheim verbracht, als ich kurz vor dem Abitur zusammen mit meinem Bruder Theo aus dem katholischen Schülerheim St. Martin in Kaufbeuren wegen geistiger Zersetzung hinausgeworfen wurde. Die Kontakte zu dieser Heimat wurden schwächer, die Erinnerungen begannen nach dem Tod der Mutter zu flackern, doch fingen sie wieder zu glühen an, als ich mich an die Vorarbeiten zu diesem Buch machte.

KAPITEL 1

Wege nach Türkheim

Der Schneider Michel verlässt die Stauden

Die Herkunft des Großvaters - die Braut als Mitgift - Abschied vom Bauernhof - Austrag in Türkheim

Gleich unterhalb von Türkheim erhebt sich eine dreieckige Hügellandschaft, wie mit einer riesigen Planierraupe als lästiges Geröll aus dem übrigen Gelände geschoben, mit dem Ergebnis, dass letzteres eine makellos flache und meist waldlose Ebene ergibt, die sich im Süden bis Bad Wörishofen, im Osten bis Buchloe und im Westen bis Rammingen, Matsies und Tussenhausen erstreckt, lediglich von zwei oder drei Flussläufen durchzogen, die vom Wasserwirtschaftsamt zu linearer Disziplin gezwungen wurden. Für die Bewohner dieses Flachlandes Ursache für ein bleibendes Gefühl der Minderwertigkeit angesichts des imposanten Alpenpanoramas, das an klaren Tagen den Horizont begrenzt. Ein Gletscher war vor Tausenden von Jahren da stehen geblieben und hatte eine sogenannte Endmoräne vor sich liegen lassen. Die hügelige Landschaft dahinter im Norden des Marktfleckens trägt den Namen „Stauden“, die sich 40km weit fast bis nach Augsburg hinzieht, wo man sie heute werbewirksam „Naturpark Augsburg - westliche Wälder“ nennt. Der Interessenverbund „Stauden“ hat sich die folgende wissenschaftliche Beschreibung formulieren lassen: „Erdgeschichtlich sind die Stauden das Hochplateau einer eiszeitlichen Schotterdecke mit einem eigenen (autochthonen) Gewässernetz. Die Staudenplatte stammt aus den alten Eiszeiten im frühen Quartär, als die Fläche zwischen Alpen und Jura eine weitgehend geschlossene Ebene war. Die Schmelzwasserströme der jüngeren Eiszeiten (Günz, Mindel usw.) schnitten die Staudenplatte aus der geschlossenen Ebene heraus.“ 2 Heute verzeichnet diese Landschaft nicht weniger als 68 amtlich notierte Biotope. Damit ist sie ein Paradiesgarten für nach Frischluft gierende alternativ orientierte Mitmenschen. Die Augsburger unternehmen an warmen Sommertagen Ausflüge mit dem Fahrrad, bis ihnen ein Wirtshaus die Weiterfahrt erschwert. Bisweilen verbringen Menschen aus dem Norden des Landes ihren gesamten Urlaub in den Stauden, auch wenn die auf den Prospekten abgebildeten Allgäuer Alpen noch 80km entfernt sind.

Was den Michael Schneider, unseren Großvater von Mutters Seite, wirklich dazu bewog, das Staudendorf Grimoldsried, wo er am 22. September 1864 geboren wurde, zu verlassen, ist nicht mehr auszumachen. Ich schließe nicht aus, dass der „Söldnersohn und Dienstknecht“, wie er in der Lindenberger Dorfchronik des Josef Weißenhorn 3 bezeichnet wird, sich seines dürftigen Erbgutes entäußert hat, um mit dem Erlös am Rande des von der Milchwirtschaft geprägten Allgäus günstigere Wirtschaftsbedingungen sich nutzbar zu machen. Er war, wie aus dem Werktags-Schul-Entlassungs-Schein des Jahres 1877 hervorgeht, ein guter bis sehr guter Schüler gewesen, der lediglich im Sittlichen Betragen die weniger gute Note „lobenswert“ erhielt.

Es könnte auch ein Heiratsvermittler eingeschaltet gewesen sein, der den stämmigen und geschickten Bauernburschen mit der zierlichen Franziska Blon in Lindenberg bei Buchloe zusammen brachte. Diese war 1866 als Tochter des Schreinermeisters Josef Blon und seiner Frau Thekla auf die Welt gekommen. Ersterer war früh gestorben und hatte eine noch junge Frau mit ihrer kleinen Tochter Franziska hinterlassen. Diese schloss dann mit einem Kollmann Baur aus Zaisertshofen eine zweite Ehe, der dafür in den Besitz des Anwesens kam und die kleine Franziska als Dreingabe hinnahm. Da der Kollmann und die Thekla mit keinen weiteren Kindern gesegnet waren, wurde auf diese Weise das Stiefkind Franziska zu einer attraktiven Partie für den Michael Schneider, der damals schon als Viehhändler zunehmend eine rührige Rolle in der Bauerngesellschaft der um Buchloe liegenden Dörfer zu spielen begonnen hatte.

Im Frühjahr 1887 fand die Hochzeit statt, bei der „Heimath- und Bürgerrechtsgebühren“ in Höhe von 30 Mark an die Gemeinde Lindenberg fällig wurden, was damals einen nicht geringen Betrag darstellte. Den konnte er sich offensichtlich bereits leisten, da er neben dem Viehhandel auch mit Grundstücken zu handeln begonnen hatte. Vom „Handwerk des Güterschlächters“ spricht der missgünstige Chronist, weil der Schneider Michel vom Zeitpunkt seiner Einbürgerung an nicht nur seinen Grund- und Hausbesitz um einen größeren Getreidestadel erweitern konnte, sondern bei der „Zertrümmerung des Wirtsgutes im Jahre 1910 von dem damaligen Judenhändler Einstein, für Beihilfe den gegenüberliegenden Gras- und Obstgarten (genannt Lehrergarten), fast ganz als Schmus erhalten hat“. Von dem übel wollenden Dorfchronisten ist auch zu erfahren, dass das Anwesen Nr.50 der Großeltern den Hausnamen „beim Bonifaz“ trug. 1819 hatte es der Schreinermeister Bonifazius Blon für 300 fl. erworben. Es ist nicht mehr ersichtlich, woher dieser Bonifazius Blon kam. Nach Aussagen unserer Mutter war er der Nachkomme eines französischen Arztes namens de Blon. Aus der Chronik aber geht hervor, dass die angeblich adelige Herkunft des Großvaters unserer Großmutter das Produkt der lebhaften Phantasie dieses Mannes gewesen sein muss. Dafür spricht auch, dass dieser nicht im Lindenberger Sterberegister aufgeführt ist. Im Zuchthaus soll er gestorben sein. „Wie jetzt klar liegt, haben die Kinder eines späteren Besitzers und Verwandten, Schneider Michael von ihrem Urgroßvater etwas geerbt.“ 4 schließt Josef Weißenhorn seinen Eintrag zu unserer Großmutter Herkunft.

Die Familie Schneider um 1910 (vorne von l. nach r.: Maria, Franziska, Mutter Franziska, Hermann, Lori, hintere Reihe: Resi, Vater Michael, Engelbert, Remig)

Über Geschwister und andere Verwandte des Großvaters haben wir nie viel erfahren. Bis zu dessen Tod 1941 wohnten im oberen Stockwerk unseres Hauses in der Wörishoferstraße in Türkheim die Eltern des Vetters Kraus, deren weiblicher Teil wohl eine Kusine des Großvaters war. Zu Grimoldsried, dem Staudendorf und Geburtsort unseres Großvaters, bestand auch später noch eine lose Verbindung. Von Zeit zu Zeit erschien eine etwas linkische Nichte des Großvaters, die Hannebäs, in Türkheim zu Besuch. Umgekehrt fuhren auch wir mit der Staudenbahn mehrmals nach Mittelneufnach, um dann noch eine Stunde bis Grimoldsried zu laufen, was mühsam war, wofür man aber mit einer reichlichen Brotzeit bei der Bäs entlohnt wurde. Die dabei geführten Gespräche dienten überwiegend dazu, sich gegenseitig auf den neuesten Wissensstand in Familienangelegenheiten zu bringen. Am Ende solcher Besuche steckte die Bäs der Mutter jeweils ein Stück Geräuchertes oder einen halben Laib selber gebackenes Bauernbrot in die Tasche, was vor allem in der Nachkriegszeit mit wiederholtem „Des hätt´s doch it braucht!“ (Das wäre doch nicht nötig gewesen!) erwidert wurde.

Den Großvater habe ich nur als einen etwas mürrischen dickhalsigen Mann auf der Ottomane oder in dem grau gesprenkelten Ohrensessel in der Stube in Erinnerung. „Manchmal ein etwas herber Weggenosse“ charakterisierte ihn der Pfarrer (K.) Hengge von Lindenberg in einem Brief an unsere Mutter. Mit uns Kindern konnte er wenig anfangen, wohl weil er Ende der dreißiger Jahre gesundheitlich schon nicht mehr ganz auf der Höhe war. Wir suchten ihm deshalb möglichst aus dem Weg zu gehen, was dadurch erleichtert wurde, dass wir im 5 km entfernten Ettringen wohnten und die Mutter ungern mit den beiden minderjährigen Kindern die lästige Bahnreise nach Türkheim unternahm, zumal sowohl in Ettringen als auch in Türkheim der jeweilige Bahnhof in erheblichem Abstand zu unserem bzw. zum Haus der Großeltern lag. Das chronische Venenleiden der Mutter gab eine zusätzliche Begründung für das Unterlassen dieser Mühen ab.

Der Michael Schneider war in seinen guten Zeiten offensichtlich ein selbstbewusster, wenn nicht dominanter Mann gewesen, der das landwirtschaftliche Anwesen in Lindenberg mit Fleiß und Geschick führte. Er wusste sein Sach´ zusammen zu halten, trieb Viehhandel und war aktives Mitglied in der Allgäuer Herdebuchgesellschaft. Seinen Aktivitäten kam zugute, dass sich das Kirchdorf Lindenberg nur wenige Kilometer von dem Bahnknotenpunkt Buchloe entfernt befindet, auf dem sich die Zugverbindungen Augsburg - Kaufbeuren - Kempten -Oberstdorf und München - Memmingen - Lindau - Zürich überschneiden. So pflegte er Beziehungen in viele Richtungen und genoss ein beträchtliches Ansehen nicht nur in seinem Dorf.

Das brachte ihn in die Lage, unsere Mutter in der Molkerei Ebner in der Kazmeierstraße im Münchner Westend als Lehrmädchen und später als Verkäuferin in der Victoria Molkerei in der Herzogstraße unterzubringen. Täglich machte er sich am späten Nachmittag auf den Weg nach Buchloe, wo er im Gasthaus zum Hirsch seinen Dämmerschoppen mit Brotzeit einnahm. Nach Aussagen unserer Mutter bestand der „Schoppen“ in der Regel aus mehreren Maß Bier. Man muss zu seiner Entschuldigung vorbringen, dass das Bier in der damaligen Zeit weniger Alkohol dafür umso mehr Kalorien enthielt als heute, wie anlässlich der Heiligsprechung des Bruder Konrad von Parzham dem Advocatus Diaboli entgegengehalten wurde, der den Bierkonsum des Kandidaten als für einen Heiligen nicht angemessen vorbrachte.

Anzeige im Buchloer Lokalblatt von 1926

Darüber hinaus war der Schneider Michel wohl ein guter und witziger Unterhalter. Von ihm stammt der oft zitierte Ausspruch, mit dem er die Weihnachtsdepression charakterisierte „Dia hura heiliga Däg“ (Die verdammten heiligen Tage). Einmal im Jahr machte er sich mit der ganzen Familie auf den Weg zu einer Wallfahrt zum Kloster Andechs, das knappe 20 km von Lindenberg entfernt liegt. Außerdem suchte er auch mehrmals den Pfarrer Kneipp in Wörishofen auf, weniger wegen geistlichen Beistands als zur therapeutischen Behandlung seiner Zipperlein. Mit Sicherheit wurde er dort nicht zur Vorlage für die Satiren der angesehenen englischen Schriftstellerin Katherine Mansfield, die 1909 ein halbes Jahr dort im Hotel Kreuzer verbrachte und ihre Beobachtungen in dem kleinen Bändchen „In a German Pension“ niederschrieb. Eher entsprachen meine anderen Großeltern, der Justizrat Eichheim mit seiner Familie, den hier skizzierten bayerischen Sommerfrischlern, eine Mutmaßung, die diese mit Entschiedenheit zurückgewiesen hätten.

Seine Mobilität aber auch sein wirtschaftliches Geschick bewies der Michael Schneider erneut 1926, also 2 Jahre nach der katastrophalen Inflation, als er, nachdem keines der Kinder den Hof übernehmen wollte, sich kurzerhand entschloss, den Bauernhof mit 30 Tagwerk Grund „mittlerer Bonitätsklasse“ für dreißigtausend Mark an den Landtagsabgeordneten Scheifele zu verkaufen und Vieh und Maschinen versteigern ließ. Ein Zuchtstier, elf Kühe („teils trächtig, teils frischmelkend“), drei Zugpferde kamen unter den Hammer, wie aus einer Zeitungsanzeige 5 hervorging. Mit dem Geld kaufte er sich „ein Privathaus in Türkheim, übersiedelte mit Familie dorthin und macht dort großen Herrn.“ wie Josef Weißenhorn eifersüchtig nachlegt.

Im Zuge der Auflösung des Landtages durch die Nationalsozialisten verlor der Käufer des Anwesens in Lindenberg, der Abgeordnete der bayerischen Bauernbund- und Mittelstandspartei, der Ökonomierat Scheifele später sein regelmäßiges Einkommen und beantragte ein Entschuldungsverfahren beim Landgericht Memmingen. Dafür musste nun unser Großvater, der Michael Schneider, herhalten. Er wurde 1937 dazu verurteilt, von der verbleibenden Hypothekenschuld einen Nachlass von sechs- bis siebentausend Mark zu gewähren, da laut Gericht die Verkaufssumme ohnehin zu hoch gewesen sei. Das Gesetz zur Entschuldung von landwirtschaftlichen Betrieben vom Juni 1933 war einer der Gründe für den Erfolg des Hitlerregimes bei den Bauern. Dass unser Großvater diesem Reformwerk seinen Tribut zahlen musste, hat bei diesem selbstsicheren Mann sicher nicht zu einer allzu positiven Einstellung dem Regime gegenüber geführt. Doch das ist reine Mutmaßung. Niemand hat sich je über die Ansichten dieses Großvaters geäußert. So oder so hätte ihm niemand zu widersprechen gewagt. Also hatte seine Meinung innerhalb der Familie auch keine Bedeutung.

Die Schneider Geschwister

Theresia - Engelbert - Maria - Eleonore - Remigius - Hermann - Franziska

Aus der Ehe der Schneider Großeltern gingen sieben Kinder hervor, die zwischen 1890 und 1910 geboren wurden. Vier Mädchen und drei Buben. Es müssen ursprünglich mehr gewesen sein, da einige wie früher üblich die ersten Monate oder gar das Kindbett nicht überlebten. Dafür erhielt die Großmutter später von der Naziregierung das Goldene Mutterkreuz, das noch viele Jahre die Schublade eines Nachtkästchens in meinem Elternhaus bevölkerte.

Die Schneider Kinder hatten neben dem Familiennamen nur zwei Gemeinsamkeiten: Sie wuchsen im selben Haus auf und besuchten die einklassige Volksschule in Lindenberg. Ansonsten entwickelte sich jeder auf seine Weise. Selbst über die sprichwörtliche Schneider Gosch verfügten nur drei von ihnen. Während die Mädchen immerhin im Stall und bei der Ernte kräftig zulangen mussten, zogen die jungen Männer es vor, mit ihren Musikinstrumenten von Kirchweihfest zu Kirchweihfest durch die umliegenden Dörfer zu ziehen. Keiner von ihnen wollte die Landwirtschaft der Eltern übernehmen. Auch den angeheirateten Männern der Töchter traute der Schneider Michel nicht zu, den Bauernhof in seinem Sinne zu bewirtschaften. Das führte 1926 zum Beschluss, den Hof mit allem Drum und Dran zu verkaufen.

Theresia

Resi, die etwas linkische Älteste hatte oft den Spott der anderen der Geschwister zu ertragen. Mit ihrem Mann, dem Schreinermeister Xaver Beck zog sie nach Unterrammingen, wo sie eine Schreinerwerkstätte erwarben und im Vorderhaus einen so genannten Kolonialwarenladen eröffneten. Unsere Mutter begleitete sie und ging sogar ein Jahr lang in Unterrammingen in die Schule. Als die Schreinerei samt Laden während der Wirtschaftskrise in Schwierigkeiten geriet (auf die Gant kam, wie man damals sagte), sprang der Großvater ein. Aus dieser Ehe gingen zwei Töchter und ein Sohn hervor. Den Sohn Engelbert zog es zum Militär, wie auch die Männer der beiden Töchter Fanny und Hanni, Voraussetzung für das große Unglück, das diese Familie später ereilte.

Engelbert

Der älteste Schneidersohn überstand den ersten Weltkrieg unbeschadet in einem Musikcorps, erwarb danach ein Diplom als Elektroingenieur im Flugzeugbau, was ihm später erlaubte, als Berufsschullehrer zu arbeiten. Um seinen gesellschaftlichen Aufstieg sichtbar zu machen, vertauschte er seine schwäbische mit der angeseheneren oberbayerischen Mundart. Selbst an den von ihm aufgesuchten Stammtischen in Türkheim und in Bad Wörishofen vermied er peinlichst, als Einheimischer erkannt zu werden. Er war schon überständig, als er die Tochter des Ochsenwirts, die Berta Natterer im Jahr 1938 ehelichte, die von einer misslungenen Auswanderung in die USA nach Türkheim zurückgekehrt war und dort nicht nur über einen schönen Obstgarten mit einem alten Barockhäuschen in der Oberjägerstraße verfügen konnte, sondern als amerikanisches Mitbringsel ein „si“ statt „ja“ im Munde führte, was auf den überwiegenden Umgang mit Latinos in den USA schließen lässt.

Maria

Letztere war das Aschenputtel der Geschwister Schneider. Entsprechend kam sie als einzige nie von Lindenberg weg. Gleich nach der Schule musste sie auf dem elterlichen Hof den Knecht ersetzen. Früh um drei Uhr beförderte sie jeden Tag von dem 3km entfernten Holzhausen mit einem Fuhrwerk die dort gemelkte Milch nach Buchloe, von wo sie in den Morgenzug nach München verladen wurde. Nachdem Eltern und alle Geschwister Lindenberg verlassen hatten, heiratete die Maria den Kleinhäusler Anton Knoll aus Großkitzighofen, der von den anderen nur der Knoll genannt wurde. Er stand offensichtlich nicht sehr hoch im Ansehen, was wohl auch damit zusammenhing, dass er eines von fünf ledigen Kindern war, die seine Mutter von je fünf verschiedenen Vätern hatte. Eine weitere Minderung seiner Reputation erfuhr er, wie unsere Mutter behauptete, als er als überzeugter Nationalsozialist mitsamt seiner Familie aus der Kirche austrat, was aber von der Tochter Gunda bestritten wird. Im Sommer während der Erntezeit ließ er Frau und Kinder die Feldarbeit verrichten, warf sich in einen weißen Anzug und ging zur Kur nach Bad Wörishofen, was ihm von der Verwandtschaft ironische Bemerkungen einbrachte. Wahrscheinlich ist, dass es sich dabei um einen einmaligen Akt handelte. Es gibt immerhin ein beweiskräftiges Foto. Wie hätte er sich als Kleinhäusler jahraus jahrein einen Kuraufenthalt leisten können? Die drei Kinder aus dieser Ehe, die Lori, der Alfred und die Gunda sind in Lindenberg geblieben und haben nicht ein einziges Mal Anlass zu böszungigen Bemerkungen von Seiten der übrigen Verwandtschaft gegeben.

Eleonore

Die mit dem Krankenpfleger Johann Lutzenberger verheiratete Lori hatte für meine Kindheit mehr Bedeutung als die übrigen Onkel und Tanten, da wir Kinder jeweils in deren Obhut gegeben wurden, wenn die Mutter im Augsburger Vinzentinum ihre Nierenbecken- oder Venenentzündung therapieren musste. Der Lutzenberger war damals Verwalter des Staatsguts Bickenried, einer Nebenstelle der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren. Erst nach dem Krieg erfuhren wir, was im Kloster Irsee, dem Bickenried unmittelbar unterstellt war, vielen Patienten widerfahren ist. Über unsere Aufenthalte bei Onkel und Tante und die Geschehnisse in Irsee, wird weiter unten berichtet.

Remigius

In der Mitte der Geschwisterreihe von Mutters Familie befand sich der Bruder Remig. Er interessierte sich ebenso wenig für den Beruf des Landwirts wie seine beiden Brüder, zumal er recht gut die Zither zupfen konnte. Er schloss ein praktisches Ehebündnis mit der Augsburgerin Zenta Thoma, der Betreiberin einer Kantine und oblag danach dem Beruf eines Gastwirts. Die Zenta konnte gut und deftig kochen. Für die Familie hatte sie den Makel, dass sie im Augsburger Stadtdialekt mit rauchiger Stimme redete, was in Türkheim zum Verlust des gesellschaftlichen Ansehens zu führen pflegte. Außerdem saß auf dem fülligen, einer Wirtin gut anstehenden Körper ein runder rosaroter Kopf, der mit zunehmendem Alter zu wackeln begann, wie bei den Puppen, die manche Leute im Fond ihres Autos haben. Ich kann mich nicht erinnern, dass ihr jemals ein Mitglied der Familie mit freundlichen Worten entgegen kam, was sie aber offensichtlich nicht besonders störte. Zunächst betrieb das Ehepaar den Gasthof zur Eisenbahn am so genannten Oberen Bahnhof, dann übernahmen sie die Sonnenwirtschaft in Türkheim und wohl kurz vor dem Krieg zogen sie nach Augsburg, um den Wörther Hof im Augsburger Vorort Pfersee zu pachten, eine dieser schmucklosen Eckwirtschaften, in denen vor allem ein einfaches und preiswertes Mittagessen serviert wurde. In der Mitte des nicht allzu großen Lokals stand ein schäbiger Billardtisch, dessen grüner Filzüberzug an mehreren Stellen von der nicht ganz sachgemäßen Benutzung des Queues zeugte. In einer Ecke befand sich der große Stammtisch mit einem kunstgeschmiedeten Ständer in der Mitte mit dem Schild „Stammtisch“, an dem fast immer ein paar Leute saßen, die darauf warteten, dass sie vom Schneider Remig unterhalten wurden, was dieser keineswegs immer tat, da er ja mit dem Servieren von Speisen und dem Ausschenken von Bier oder gar an der Gassenschänke beschäftigt war, wenn es dort klingelte. Die Gäste waren mittags Handwerker, die einen einfachen Mittagstisch zu sich nahmen, und abends überwiegend Kleinhäusler aus der Nachbarschaft, mitunter auch Arbeiter aus der nahe gelegenen Kammgarnspinnerei, die nach Schichtwechsel sich ihr Bier genehmigten. Da er kein Schwätzer war, beschränkten sich die Wortbeiträge des Onkels auf wenige Bemerkungen, die aber wegen ihrer Treffsicherheit größte Wirkung erzielten. Was diesen Onkel auszeichnete, war seine Sprache; überraschende Bilder und Vergleiche und trockener Witz stellten das Reservoir seiner Sprachwelt dar. Das nutzte er weder für Argumentationen, noch um jemanden zu überzeugen. Als er erfuhr, dass sich unser Bruder Remig mit einem viel größeren Mädchen zusammengetan hatte, reagierte er mit folgendem Satz: „Dau muass ´r ja Schteigeisa alega, wenn ´r sa kussa will, oder hupfa, wia a Henn, wenn´s Beerla stiehlt.“ (Da muss er ja Steigeisen anlegen, wenn er sie küssen will, oder hüpfen wie eine Henne, die Beeren stiehlt.) Als der Postbote Fritsch, unser wohlbeleibter Nachbar, an ihm mit seinem Fahrrad vorbei fuhr, rief er ihm zu: „Fritsch, pass auf, dass dei Wampa it in Freilauf neibringsch.“ (Fritsch, pass auf, dass du deinen Bauch nicht in den Freilauf einklemmst.) Seine etwas magere Nichte aus Unterrammingen beschrieb er mit folgendem Satz: „Dia isch wia a Sack voll Hirschgweih.“ (Sie ist wie ein Sack voller Hirschgeweih)

Einmal in der Woche war die Wirtschaft geschlossen. Dann zog sich das Ehepaar in seine fast unberührt wirkende Privatwohnung zurück, die man über einen finsteren Korridor aus dem Lokal erreichte. Dort standen schwere dunkle Möbel und später ein Grundig Radio mit dem grünlichen magischen Auge. Als sie sich in den sechziger Jahren ein kleines Auto (einen Lloyd, der im Volksmund wegen der etwas aufgerauten Oberfläche der Karosserie Leukoplastbomber genannt wurde) anschafften, fuhren sie an ihrem Schließungstag nicht selten mal nach Kaufbeuren zur Schwester Lori, oder sie kamen nach Türkheim, wo sie dann jeweils zu unserer großen Freude bei uns abstiegen. Ein solcher Besuch bedeutete, dass die beiden alles mitbrachten, was für eine Brotzeit nötig war, alle möglichen Wurstwaren, Leberkäse, sowie weißen und roten Pressack. Dazu kam natürlich auch die entsprechende Menge Bier. Deren Gerüche vermischten sich nun auch noch mit dem Rauch der Virginier Zigarren, die der Onkel rauchte, wenn er nicht gerade eine Prise Schnupftabak Pöschel Nr. 6 durch die Nase zog. Die Mitbringsel waren weniger für uns gedacht als für sie selber. Vor allem die Tante Zenta, die über eine ordentliche Leibesfülle verfügte, wollte sich an ihren freien Tagen auf keinen Fall aus Höflichkeit einschränken und konnte so kräftig zulangen. Einmal bremste er sie mit folgendem Satz: „Weib, friss it soviel, it dass bei jeder Kurv d´Korsettstanga graunzgat.“ (Frau, friss nicht so viel, sonst quietschen in jeder Kurve die Korsettstangen.)

Hermann

Meine Erinnerung an den jüngsten Bruder unserer Mutter erschöpfte sich in der Erwartung von Carepaketen in den ersten Nachkriegsjahren. Er war nämlich nach einem kurzen Gastspiel bei der Firma Salamander angesichts der Wirtschaftskrise 1929 nach Argentinien ausgewandert. Entweder auf dem Weg dorthin oder in Argentinien tat er sich mit einer Schwedin namens Milan zusammen, die von ihm den Sohn Helmut gebar. Sei es durch die Kriegswirren, oder weil die Ehe ohnehin keinen Bestand hatte, verloren die beiden sich. Nach dem Krieg tauchte plötzlich die schwedische Milan in Türkheim auf, um gewisse Ansprüche auf das Erbe der Großeltern geltend zu machen. Schließlich trug ihr Sohn den Namen Schneider. Doch da war nichts zu holen. Es kam zu Streitigkeiten. Milan reiste ab, machte aber ihrem Ärger Luft in einem abschließenden Brief an die Geschwister Schneider, der mit dem Gruß „Gute Nacht, Ihr Ziegen!“ endete und häufig zitiert wurde. Der Hermann fand in Argentinien eine andere Frau. Er starb 1956 im Alter von fünfzig Jahren nach einem ziemlich armseligen Leben in der Fremde.

Franziska

Die Fanny, unsere Mutter, war die jüngste Tochter der Schneider - Familie, das Nesthäkchen, wie man damals den Verzicht auf eine härtere Gangart im Erziehungsprozess umschrieb. Sie hob sich durch unbekümmerte Fröhlichkeit und offensichtlich auch Gewitztheit hervor. Schließlich hatte sie sich gegen fünf ältere Geschwister durchzusetzen. Als sie 15 Jahre alt war, die Volks- und Sonntagsschule hinter sich gebracht hatte, trat sie in die private Lehrerbildungsanstalt der Crescentia Schwestern in Kaufbeuren ein. Der Aufnahme ging eine gründliche gesundheitliche Untersuchung voraus. Dabei wurden eine gewisse Blutarmut und Tendenz zur Kropfbildung festgestellt. Dem Körper wurde die Fähigkeit zum Klavier- Orgel und Geigenspiel attestiert. Am Ende des ersten Jahres erhielt sie ein ausgezeichnetes Zeugnis. Doch brach sie danach die Ausbildung zur Lehrerin ab. Nach ihrer Aussage, war sie den Anstrengungen wegen Blutarmut gesundheitlich nicht gewachsen. So kam sie nach einem Jahr wieder nach Lindenberg, hatte einige Wörter Französisch erworben und von den Schwestern der Kaufbeurer Stadtheiligen Kreszentia ein ordentliches Maß an Frömmigkeit mitgebracht. Die Spuren dieser religiösen Initiation, der Vorliebe für alles was mit Kirche, Kloster und Geistlichkeit zusammenhing, wurde sie bis zu ihrem Lebensende nicht mehr los. Nach einem Jahr Haushaltsschule in Bad Wörishofen folgte so etwas wie eine Lehrzeit im Milchladen der mit dem Vater befreundeten Familie Ebner in der Kazmaierstraße in München. Das Ende des ersten Weltkriegs sowie die Inflation mit der Vernichtung sämtlicher Geldwerte verhinderten eine weitere berufliche Laufbahn. Nun kehrte sie in das Elternhaus zurück, dessen Schwerpunkt inzwischen in das etwa 10km westlich von Lindenberg gelegene Türkheim verlagert worden war. Die älteste Schwester Resi war ohnehin im benachbarten Unterrammingen verheiratet und Bruder Remig hatte den Gasthof zur Eisenbahn in Türkheim als Pächter übernommen. Auch der jüngste Bruder Hermann hatte Arbeit in der Fabrik der Firma Salamander gefunden. Der Umzug vom reinen Bauerndorf in den etwas bunter gemischten und bürgerlich gefärbten Marktflecken Türkheim war für die damals 23 jährige Franziska eine willkommene Abwechslung. Sie schloss sich verschiedenen Vereinen, vor allem der katholischen Jugendbewegung an und genoss das umfangreichere Angebot an Freiern, von denen einer ihr vorschwärmte, wie schön es sein würde, wenn sie beide am Sommerabenden auf der Bank vor dem Haus ihre Brotzeit einnehmen könnten. Doch sie schlug dieses große Glück aus und zog es vor, trotz ihres fortgeschrittenenen Alters in der Türkheimer Gesellschaft nach einer prestigeträchtigeren Liaison Ausschau zu halten.

Franziska Schneider, etwa um 1920

Die Eichheims

Kammerdiener und Lakaien - Die Familie Eichheim im 19. Jahrhundert - die Eichheims made in USA - Idylle im Forsthaus - der Großvater Anton Eichheim

Kammerdiener und Lakaien

Auf dem alten, seit 1944 stillgelegten Münchner Südfriedhof gleich hinter dem Sendlinger Tor in der Sektion 7, Reihe 2, steht ein klassizistisches Grabmal, auf dessen Sockel mehrere Personen mit dem Namen Eichheim eingemeißelt sind. Ein nicht allzu schlanker Obelisk in schwarzem Marmor weist in den Himmel, in dem die verstorbenen Personen nach der Vorstellung ihrer Hinterbliebenen Aufnahme gefunden haben müssten. Weder während meiner Studienzeit, noch in den Jahren nach 1989, als ich dienstlich in München lebte, war ich auf die Idee gekommen, dort und auch sonst nach den Spuren der Familie zu suchen.

Überhaupt hatte mich bis dahin das Thema Herkunft kaum interessiert, auch wenn gewisse Gegenstände in unserem Haus in Türkheim auf die Großeltern und Urgroßeltern hinwiesen, einige romantische Landschaftsgemälde in üppigem Rahmen, ein Lüster aus geschmiedetem Eisen mit vier Hirschköpfen als Fassung für die Lampen, ein Satz Postkarten mit Fotos von zerstörten Gebäuden aus dem 70er-Krieg, sechs Ankerbaukästen, eine Laterna Magica und etliche Möbelstücke, deren Herkunft unschwer auf das Ende des 19. Jahrhunderts zu datieren war. Auf dem Dachboden befanden sich auch so seltsame Möbel wie ein Schrank mit schmalen Schubladen, die unter einer Glasabdeckung Hunderte von Käfern aller Größenordnung jeweils mit kleinen Fähnchen aufgespießt, enthielten. Auch gab es zahlreiche Hirschgeweihe und eine altmodische Fotoausrüstung.

Grabmal der Familie Eichheim im Münchner Südfriedhof

Der Anstoß für meine Beschäftigung mit der Familie Eichheim sollte schließlich aus den USA kommen, wo die Suche nach den Vorfahren zu einem modischen Gesellschaftsspiel geworden war, bevor Ahnenforschung auch in Deutschland als schick zu gelten begann. Linda Peterson-Eichheim, die Nachkommin eines im 19. Jahrhundert von München ausgewanderten Meinhard oder Meinrad Eichheim mit Sehnsucht nach Graswurzelerkenntnissen hatte mich übers Internet ausfindig gemacht, mit der Frage, ob da ein verwandtschaftlicher Zusammenhang möglich sei. Obwohl ich von einer amerikanischen Linie noch nie gehört hatte, beeilte ich mich, die Frage positiv zu beantworten und konnte das auch begründen. Der Anstoß aus dem fernen Texas veranlasste mich, in den hinterlassenen Papieren meiner Mutter mehr in Erfahrung zu bringen über die Familie, in die ich hinein geboren war. Nach den Ereignissen im Jahr 1945 war nicht nur mein Leben beinahe ausschließlich auf eine Zukunft ausgerichtet. Wir alle wollten die Zerstörungen der Vergangenheit so rasch wie möglich hinter uns bringen und fragten uns nicht, wie weit unsere Familien dabei mitgewirkt hatten. Jetzt, wo meine berufliche Zukunft kaum noch Überraschungen bringen konnte, richtete sich der Blick mit Neugier zurück auf die Generationen vor uns.

Die älteste dieser Eintragungen auf dem Grabsockel, deren einst goldene Fassung nur noch in Spuren erkennbar ist, gilt dem Kammerfourier und königlichen Rath Franz Xaver Joseph Eichheim, der 1777 in Mannheim geboren, die dritte uns bekannte Generation begründete und 1864 hier begraben wurde. Auch seine Frau, eine geborene Eisenbarth, die Tochter eines Haarkräuslers, wie aus dem Taufregister hervorgeht, ruht hier. Franz Xaver war der Sohn des katholischen churfürstlichen Oberlakais Franz Martin Eichheim (der 2. Generation), welcher wiederum der Ehe eines weiteren Franz Eichheim entstammte, von dem wir lediglich wissen, dass er am 5. März 1726 in Mannheim geheiratet hatte und damit die erste Generation unseres Stammbaums begründete. Auch Franz Xaver, der aus dem pfälzischen Mannheim mit seinem Dienstherrn nach München zog, übte den Beruf seines Vaters aus, er diente dem Prinzen Karl von Bayern, einem der Söhne des Königs Max I. als Kammerdiener. Als er starb, trug er den Titel eines Hofrats. All das konnten wir den Taufscheinen entnehmen, die sich in den Papieren meiner Mutter befanden und während der Naziherrschaft nachzuweisen hatten, dass kein jüdischer Blutanteil die Adern der Familienmitglieder durchfloss.

Unsere Vorfahren von der ersten bis dritten Generation standen also alle im Dienste der Wittelsbacher. Aus der Kurpfalz zog Franz Xaver mit dem Kurfürsten und Herzog von Bayern Max IV. im Jahre 1799 von Mannheim nach München. Die Münchner Linie der Wittelsbacher war ausgestorben und Max IV. musste laut Abkommen diese Lücke ausfüllen. Als Max I. Josef wurde dieser dann bayerischer König von Napoleons Gnaden. Im schon damals weniger aufgeklärten München, das eher von den Üppigkeiten der katholischen Gegenreformation geprägt war, wurden die Pfälzer keineswegs willkommen geheißen. Von einer Saubande sei die Rede gewesen, wenn es um das Gefolge des pfälzischen Kurfürsten ging. Schließlich brachte dieser französischen, napoleonischen und letztlich auch liberalen und - Gott sei´s geklagt - antiklerikalen Wind nach München.

Vor allem sorgte der Graf Montgelas als Statthalter des Kurfürsten für eine radikale zentralistische Verwaltungsreform, löste sehr zum Missfallen des Vatikans alle bayerischen Klöster auf und beraubte sie überdies ihres nicht geringen Grundbesitzes. Die Säkularisation bedeutete einen großen Sieg vorliberaler Kreise über den in Bayern vorherrschenden Ultramontanismus (politische Richtung, deren Denken und Handeln ausgerichtet war auf das Jenseits der Berge ultra monte, also das päpstliche Rom). Der päpstliche Einfluss wurde zurückgedrängt, was zu weiteren Auseinandersetzungen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts führte, in die auch unser Urgroßvater Ludwig, der Oberförster, verstrickt werden sollte. Für den von den Nationalsozialisten verlangten Arier-Nachweis genügte es meist, wenn bis zum Ende des 18. Jahrhunderts keine Juden unter den Vorfahren zu entdecken waren. Allerdings waren die den sich verstärkenden Antisemitismus erlebenden Eichheims verunsichert, ob eine jüdische Herkunft tatsächlich auszuschließen war. Der verdächtig zusammengesetzte Name und die bei vielen Familienmitgliedern gebogene Nase, von der unser Onkel Max bei meiner Geburt reimte: „Wann er ist von unserer Rass, hat er eine Eichheim-Nas´“ hätten bei den antisemitischen Machthabern unliebsame Nachforschungen hervorrufen können. Diese Merkmale führten allmählich zu ängstlichem Verhalten verschiedener Mitglieder dieser Familie. Man hatte ja aufmerksam die rassistischen Vorbehalte der Nationalsozialisten wahrgenommen und verfügte zumindest über einige populärwissenschaftliche Kenntnisse, was arisch sei und was nicht. Der Chronist der Münchner Kammerspiele Petzold vermutete, dass das regimetreue Verhalten des populären Schauspielers Josef Eichheim, eines Vetters unseres Vaters, auf dessen Aussehen zurückzuführen gewesen sei. Wegen seiner Nase also habe er innerhalb des Ensembles den Judas abgegeben. 6 Auch ist der Eifer unseres Vaters im Jahre 1939 auffällig, von den zuständigen Pfarrsprengeln den Ariernachweis zu erhalten, obwohl er doch eine gute und ungefährdete Stellung in der Privatindustrie, nämlich bei der Papierfabrik Lang in Ettringen innehatte.

Die Familie Eichheim im 19. Jahrhundert

Nicht nur diese amtlich bestätigten Nachweise, sondern auch zwei Schriften des königlichen Notars und Justizrats Anton (I) Emil Adalbert Eichheim, unseres Großvaters, sowie ein sorgfältig angelegter Stammbaum geben zahlreiche Details über die Entwicklung der Familie im 19. Jahrhundert weiter. Außerdem unternahm der Großvater im Jahr 1905 den dankenswerten Versuch, die Verwandtschaft seiner Eltern zu beschreiben, allerdings meist aus zweiter oder dritter Hand, da er als Spätling weder seine Großeltern noch die meisten seiner zahlreichen Onkel und Tanten aus eigener Anschauung und persönlicher Begegnung kennengelernt hatte.

München war nun der Mittelpunkt der Familie das ganze 19. und teilweise auch das 20. Jahrhundert hindurch, auch wenn es den einen oder den anderen zeitweise woanders hin verschlagen hatte.

Franz Xaver Josef Eichheim

Begonnen hatte also alles mit Franz Xaver Josef Eichheim, dem Oberlakai, der 1777 als letzter der Familie in Mannheim geboren wurde und mit dem Kurfürsten Max, dem späteren König Max I. nach München gezogen war und in Diensten von Karl, Prinz von Bayern, dem Sohn des Kurfürsten stand. Franz Xaver, ein schmallippiger, steifer Mann, wie aus einer Daguerreotypie ersichtlich ist, hatte 16 Kinder. Die hießen Maria Anna Cäcilia, Karl Theodor, Franz Xaver, Ludwig, Anton, Carolina, Theodor Jakob, Elisabeth, Maximilian Josef Michael, Josef Franz Xaver, Raimund, Cäcilie und wurden ohne Ausnahme in München geboren. Nur neun von ihnen kamen über das Kindesalter hinaus, zwei davon waren bresthaft und blieben wohl auch deshalb unverheiratet, seien aber guten Humors gewesen, wie der Chronist7 mehrmals feststellen konnte. Die restlichen sieben fanden ein Auskommen in unterschiedlichen bürgerlichen Berufen wie Lehrer, Baumeister, Oberförster, Offizier, aber auch als Musiker. Offensichtlich schränkte bei diesem städtischen Bürgertum kein ausgeprägtes Standesbewusstsein oder eine Familientradition die Berufswahl ein. Keiner fühlte sich bemüßigt, in die Fußstapfen des Vaters und Großvaters zu treten. Wichtig war ihnen nur das Auskommen in einem bürgerlichen Beruf. Allgemein herrschte eine vormärzliche Liberalität vor. Der aufkommende Nationalismus fasste erst in der nächsten Generation genügend Nährboden.

Der Oberförster Ludwig Eichheim wurde unser Urgroßvater. Von den dessen 16 Geschwistern sind drei erwähnenswert: der Historiker und Gymnasiallehrer Max Eichheim, der Architekt Franz Xaver Eichheim und der Musiker Karl Theodor Eichheim.

Maximilian Josef Michael Eichheim, der in Neuburg an der Donau tätige Gymnasiallehrer, war vor unserer heutigen Generation der einzige, der sich zum Lehrer berufen fühlte. Von ihm stammt eine Schrift mit dem Titel Neue Schlaglichter auf die Urgeschichte der Germanen in Belgien und den Rheinlanden. Da dieses Buch im Jahr 1879 in J. Baaders Buchdruckerei in Neuburg erschienen ist, kann man annehmen, dass sein Wirkungskreis nicht besonders weit gereicht hat. Die Hinwendung bürgerlicher Familien zum Nachdenken über ihr Herkommen und somit über eine nationale Identität ist für jene Epoche nicht untypisch. Entsprechend fand die nationalbewusste Denkweise, gefördert durch die Politik Otto von Bismarcks ihren Weg auch in die Schulen. Dieser kinderlose Onkel Max und seine Ehefrau Fanny waren auch sehr familienorientiert und hilfsbereit. Er besaß den Siegelring der Familie, den er seinem Neffen Theodor, dem späteren Oberstabsrat, übergab. Als ein anderer Neffe Ludwig im 70er Krieg verwundet wurde, hat er ihn, den Kriegshelden, im Lazarett in Aschaffenburg besucht, was für die damalige Zeit eine relativ aufwendige Reise erforderte, die von den Verwandten entsprechend gewürdigt wurde.

Sein Bruder, der Baumeister und Architekt Franz Xaver Eichheim, muss einen besonderen Draht zum königlichen Bauamt gehabt haben. Sonst hätte er nicht schon in jungen Jahren bedeutende Bauaufträge erhalten. Als Sechsundzwanzigjähriger durfte er für die Gräfin Bayrstorff, der Tochter des Prinzen Karl, die „Villa Almeida“, ein kleines Palais auf einem Hügel in dem Villenvorort Starnberg, entwerfen. Offensichtlich war das Projekt eine Art Diplomarbeit des jungen Architekten, das er dann auch in der Allgemeinen Bauzeitung mitsamt den Plänen veröffentlichen konnte. Später wirkte er bei der Stadtplanung von München mit. Vom Großvater wurde er jedoch als finster und unfreundlich beschrieben. Seine Frau habe sich erhängt. Sein Sohn Karl Franz habe ein flottes Studentenleben geführt und sei deshalb auch nur Gastwirt geworden und schon mit 31 Jahren gestorben. Aus seiner Ehe mit einer extremstreitsüchtigen Frau ging ein Töchterchen namens Auguste hervor, deren schöne dunkle Augen und nicht nur die, unserem Großvater bei ihren Besuchen in Haidhausen besonders angenehm aufgefallen sind. Allerdings habe sie ebenfalls eine unglückliche Ehe geführt und das geerbte Vermögen durchgebracht.

Die künstlerische Begabung der Eichheims trat erstmals beim Musiker Karl Theodor Eichheim hervor, von dem es eine Klavierbegleitung zu Kreutzer 40 Etuden und Capricen für Violine (bei Friedrich Hofmeister Leipzig erschienen) sowie eine Messe in B-Dur gibt. Während der Architekt Franz Xaver, ehrgeizig wie er war, erst mit 70 in Pension ging (das war damals noch möglich) hat der Hofmusikus und Komponist Karl Theodor sich schon früh zur Ruhe gesetzt, auch wenn die Familie nicht viel zu knabbern hatte. Um seine Kinder kümmerte er sich so gut wie nicht. Er meinte, sie sollten selber etwas verdienen. Die taten das, indem sie ebenfalls die Musik als Beruf auswählten. Sohn Josef ging nach Wien, wo er sich dem Operettenensemble der damals berühmten Soubrette Geistinger anschloss. Die beiden Töchter Anna und Wally landeten im Münchner Hoftheater als Solosängerinnen. Laut einem Theaterzettel sang Anna Eichheim bei der Uraufführung von Richard Wagners Oper Walküre am 26. Juni 1870 die Rolle der Siegrune. Meinhard, ein anderer Sohn des Karl Theodor, „suchte sich in Amerika ein neues Vaterland. Er soll noch in Chickago als Musiker leben.“8 Mehr hatte der Großvater zu dieser Person nicht notiert, und niemandem war eingefallen, die in schwer entzifferbarer Sütterlinschrift verfassten Notizen zur erweiterten Familie zu lesen oder gar dieser Information nachzugehen.

Die Eichheims made in USA

Es war im Frühherbst des Jahres 1999, als an einem Sonntagmorgen fast noch bei Dunkelheit das Scheppern und Pfeifen meines aus Türkheim stammenden Faxgeräts der Firma Schneider mich aus dem Schlaf riss. Das ausgespuckte Endlosblatt enthielt eine Botschaft in englischer Sprache, die wie folgt begann: „Hi, my name is Linda Peterson-Eichheim, we must somehow be related....“ Diese Person erklärte in einem knappen elektronischen Briefchen, dass sie auf der Suche nach den Wurzeln ihrer Familie in einem aus dem Internet gefischten deutschen Telefonverzeichnis auf mehrere Personen des Namens Eichheim gestoßen sei, aber nur einer habe über ein Faxgerät verfügt, was mir die Ehre dieses Kontaktes eingebracht habe. Ihre Fragen waren noch sehr vorsichtig, da sie über ihren Vorfahren Meinhard oder Meinhart oder Minerad nur wusste, dass er aus München in die USA eingewandert sei und dann im Philharmonischen Orchester von Chicago als Cellist gespielt habe. Noch am selben Tag ließ ich sie wissen, dass sie mit großer Sicherheit mit ihren Vermutungen richtig liege. Es gebe keine zweite Familie dieses Namens weder in Deutschland noch sonst wo. Dass der emigrierte Meinhard Künstler war, passe ins Bild, auch wenn die Musik nicht gerade die von den Eichheims bevorzugte Kunst sei. Die Natur und ihre Erkundung spiele bei vielen eine Rolle, aber auch ein Amt im Staatsdienst. Im Übrigen seien die meisten Eichheims klein gewachsene Menschen.

Es dauerte keine Woche, da stand Linda Peterson-Eichheim bei mir vor der Tür, eine groß gewachsene schlanke Frau knapp über vierzig mit Barbi-Nase. Sie verriet mir später, dass diese das Ergebnis einer Schönheitskorrektur sei. Amerikanischer hätte diese Verwandte nicht ausfallen können. Von Beruf war sie Immobilienmaklerin, geboren und aufgewachsen irgendwo in Colorado, heute in Texas an einem See lebend, geschieden, mit einer Tochter namens Megan, die damals noch die Highschool besuchte. Die folgenden Tage wurden mit dieser lustigen und begeisterungsfähigen Frau damit verbracht, die Familienzusammenhänge aufzuspüren. Einem vergeblichen Besuch im Münchner Stadtarchiv folgte eine Fahrt an den Tegernsee, wo Kusine Helena eine Rehabilitationskur nach ihrer Darmoperation verbrachte. Höhepunkt dieser Tage war ein Treffen aller Eichheims, derer wir habhaft werden konnten. Die Ausbeute war nicht gerade üppig, Ingrid Eichheim, die Tochter des Obersten Siegfried und Wolfgang Eichheim, der Sohn des Schauspielers Josef Eichheim mit seiner Frau schlossen sich Kusine Helena und mir an. Wir trafen uns im Hotel Bayerischer Hof, tauschten Adressen und Informationen aus und versprachen, uns wieder zu sehen.

In der Folgezeit versuchte ich die genealogische Linie von diesem Meinhard zu Linda Peterson- Eichheim zu ziehen und sie mit Daten und Geschichten auszufüllen. Dieser Meinhard (geb. 1839) also packte im Jahr 1866 seine Siebensachen sowie das Cello und verschwand mit seiner Geliebten, der Pianistin Auguste Pellage über Le Havre in die Vereinigten Staaten, als die vornehme österreichische oder französische Familie gegen die Mesalliance der Tochter mit einem bürgerlichen Geigenspieler erhebliche Einwände vorbrachte. Meinhard fand eine Stellung als Cellist im Chicago Symphony Orchestra. Ob die Auguste nun ebenfalls eine Anstellung gefunden hat oder nur von Klavierstunden sich ernährt hat, ist nicht nachzuweisen. Bekannt aber ist, dass die imposante Frau zwei Söhne geboren hat: Jean Augustus Eichheim und Henry Eichheim. Letzterer trat in die Fußstapfen seiner Eltern, studierte Musik und arbeitete später als Geiger, Cellist und Komponist in der San Francisco Philharmony und im Boston Symphony Orchestra. Der mit dem berühmten Dirigenten Leopold Stokowski befreundete Musiker sammelte vor allem asiatische Musikinstrumente und gründete damit ein Instrumentenmuseum in Santa Barbara, blieb aber kinderlos. Anders Jean (auch John) Augustus, dessen Geburtsjahr aus keinem Papier hervorgeht. Er war offensichtlich das schwarze Schaf der Familie, indem er im Chicago des ausgehenden 19. Jahrhunderts sich in kriminellen Zirkeln herumtrieb und seinen Eltern erhebliches Kopfzerbrechen bereitete. Tracy Eichheim besitzt noch heute dessen Pistole.