17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kampa Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

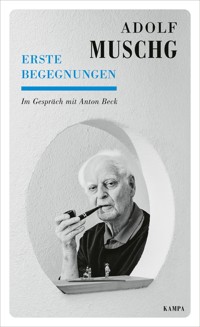

Adolf Muschg ist einer der ganz großen Namen der Schweizer Literatur. Neben Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt prägte er die Nachkriegsliteratur der Eidgenossenschaft und erhielt 1994 den bedeutendsten Preis der deutschsprachigen Literatur, den Büchner-Preis. Kurz vor Muschgs neunzigstem Geburtstag im Mai 2024 trifft der rund sechzig Jahre jüngere Journalist Anton Beck ihn das erste Mal, und in den kommenden Monaten folgen Gespräche über Muschgs Anfänge als Schriftsteller, sein politisches Engagement, sein Verhältnis zu Japan und zur Liebe. Vor allem erzählt Muschg von jenen Begegnungen mit Fritz Zorn, Max Frisch, Günther Grass und all jenen, die ihm zu dem machten, der er ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 95

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Adolf Muschg

Erste Begegnungen

Im Gespräch mit Anton Beck

Kampa

Ich war den ganzen Tag baden. Nicht hinter meinem Mäuerchen, so allein macht das keinen Spaß, sondern drüben im toll überfüllten Flurliker Strandbad, dessen Gekreisch man von hier aus hört. Ich nahm nichts mit, kein Buch, nicht einmal eine Zeitung, und nur drei Zigaretten. Man muß das hin und wieder; alle Alibis außer Kraft setzen, hinter denen man sich sonst versteckt.

Adolf Muschg, Im Sommer des Hasen

Erstes GesprächDer Zeitgeist, so wie er istoder Der politische Schriftsteller

Ganz zu Beginn meines Literaturstudiums hatte ich ein gutes Jahr in Männedorf, etwas außerhalb Zürichs, in einer Studenten-WG gewohnt. Der Weg vom Bahnhof zur Wohnung führte bergauf und auch wenn es einige Möglichkeiten gab, in all den Straßen nach oben zu gelangen, bin ich mir rückblickend sicher, dass ich in jenem Jahr einige Male an Adolf Muschgs Haus vorbeigelaufen bin.

Bis ich sein Haus wirklich betrat, mussten allerdings acht Jahre vergehen. Ich arbeitete mittlerweile als Journalist und sollte ein Portrait über Muschg schreiben – zu seinem 90. Geburtstag.

Ein Fotograf begleitete mich, es war Mitte Mai, aber bereits heiß genug, dass wir beim Laufen ins Schwitzen kamen. Das Haus war unscheinbar und von Hecken versteckt.

Atsuko Muschg öffnete uns die Tür, die Ehefrau von Adolf Muschg hatte das Treffen, wie so vieles andere im Leben ihres Mannes, organisiert. Noch am Telefon hatte sie sich selbstironisch als »Büro Muschg« bezeichnet. Sie bat uns herein, es war angenehm kühl. Sie rief ihren Ehemann, der aus dem unteren Stockwerk zu uns trat, und bat uns ins Wohnzimmer. Wir tauschten ein paar Worte aus, was genau es war, daran erinnere ich mich nicht mehr, aber ich weiß noch sehr genau, dass das folgende Interview lange dauerte, und ich dennoch das Gefühl hatte, mehr erfahren zu wollen.

Bevor ich wieder ging, machte der Fotograf Bilder davon, wie Muschg im Garten stand und rauchte. Ich saß mit Atsuko am Küchentisch und sie erzählte mir einige Anekdoten aus den vergangenen Jahrzehnten, die sie mit ihrem Mann erlebt hatte. Sie habe ihn, sagte sie, schon einige Male dazu bewegen wollen, all das aufzuschreiben, doch er habe kein Interesse daran.

Noch während der Zugfahrt zurück nach Zürich entstand die Idee für dieses Buch. Es vergingen einige Monate und ein Stückchen Leben passierte, bis ich all die nötigen Zusagen zusammenhatte und erneut das Haus der Muschgs betrat.

Es war August und unglaublich heiß und schwül. Atsuko sagte mir, er sitze auf der Veranda. Ich lief zu ihm, er trug ein weites Hemd, so wie auf den Fotografien aus seinen jungen Jahren. Ich fragte, wie es ihm ginge. Das rechte Knie, sagte er, mache ihm zu schaffen. Solange es nur das Knie ist, dachte ich, ist ja alles gut …

90 Jahre sind eine lange Zeit, eine Zeit, in der Adolf Muschg ein Leben lebte, das reich an Geschichten ist und an Literatur, die er schuf. Der Versuch, eine vollständige Biographie aufzuschreiben, ist daher zwecklos. Vielmehr ist dieses Buch ganz im Sinne des Titels eine erste Begegnung mit dem Schriftsteller, aber auch dem Menschen Adolf Muschg. Und eine Sammlung davon, welche Begegnungen ihn prägten und zu dem werden ließen, der er heute ist.

Herr Muschg, der Anlass unseres Kennenlernens dieses Frühjahr war Ihr 90. Geburtstag. Wie haben Sie diesen Tag gefeiert?

An zwei Orten, wo uns unsere Arbeit der letzten Jahrzehnte – auch diejenige meiner Frau – Freundschaften gezeitigt hat: Zuerst in Berlin, dann in Zürich und Umgebung – wir trafen Menschen, die uns lesen konnten und tragen halfen, auch im Missgeschick.

Sie sind also nach Berlin gereist … Reisen Sie gerne oder ist es mit 90 Jahren eine Belastung?

Wenn sich Pflicht und Vergnügen verbinden lassen, reise ich gern, sonst immer weniger.

Und mit welchem Gefühl sind Sie in das 90. Lebensjahr gestartet?

Mit leichter Verwunderung, aber ohne das Gefühl einer Zäsur. Solange es zu arbeiten – will sagen: zu schreiben – gibt, altere ich sozusagen unauffällig. Aber natürlich: Ich spüre die körperliche Reduktion. Ohne die Unterstützung meiner Frau wäre ich längst jenseits von Gut und Böse.

Schreiben Sie noch für andere? Oder anders gefragt: Spielt Eitelkeit im hohen Alter noch eine Rolle?

Den Menschen, bei dem das Gefühl der eigenen Wichtigkeit keine Rolle mehr spielt, müssten Sie mit der Laterne suchen. Aber ich glaube ernsthaft: Es leitet mich nicht mehr, und ich bringe ihm immer weniger Opfer der Selbsttäuschung – soweit ich diese erkenne.

Sie hätten ja durchaus auch das Recht auf eine gewisse Eitelkeit. Sie haben viele Erfolge, Literaturpreise, Professuren und gefeierte Romane, auf die Sie zurückblicken können …

Muss ich mir die Freude daran durch Eitelkeit verderben? Die Illusion, das Beste bleibe noch zu tun, ist fruchtbarer.

Wenn es nicht um Anerkennung oder Eitelkeit geht, hat das Schreiben dann einen sinnstiftenden Charakter?

Ich mag Wörter wie »sinnstiftend« gar nicht. Der Sinn dessen, was man tut, zeigt sich erst, wenn es getan ist – gelungen oder nicht. Was zu wünschen übrig bleibt, lässt mich nicht los – kann sein, dass es am Wunsch liegt, aber öfter liegt es an meiner Ungeduld. Ich will zu flott fertig sein. Dann mag das Ergebnis noch so gut klingen – es ist ungenügend. Keine Muse tanzt dazu. Das Wichtige oder Wahre offen zu lassen, ist die wahre Kunst, und oft braucht sie meine Verzweiflung dazu, und viel Zeit. Und wenn ich glaube, etwas ist gelungen, dann bleibt ja immer noch die Frage: Bin ich anspruchsvoller geworden – oder geb ich’s nur billiger?

Was ist denn das beste Alter im Leben, jenes Alter, in dem wir die meisten Ansprüche haben dürfen und diese Ansprüche auch erfüllen? Anders gefragt: Wann erreichen wir den Pik?

Den Pik? Sind Autoren Bergsteiger? Müssen sie, wie jedes Marktprodukt, immer an die Spitze drängen? Ich fürchte, was Brecht »die Mühen der Ebenen« nennt, ist viel schwieriger: Auf der Ebene der Marktfähigkeit bewegen sich längst auch die meisten literarisch genannten Produkte. Und sie ernten nicht weniger Lob und Kritik. Ernsthafte Buchbesprechungen sind ohnehin fast ausgestorben. Wenn sie sich verkaufen, sind sie den Rezensenten gut genug.

Was auf der Hand liegt, hat kein Verhältnis zur Kunst – es sei denn, es kann die Eigenschaften der Hand mitzeigen, die es serviert. Dabei bin ich längst kein Sucher des Ausgefallenen mehr, sondern jener Sprache, die das Schweigen mitreden lässt, wenn sie spricht, statt es zu übertönen. Ein genaues Schweigen, das Leser und Hörer sucht, die sich davon angesprochen fühlen. Da beginnt erst die »schön« genannte Literatur, die eigene Kraft der Dichtung: Für das Schweigen eine Sprache finden.

Eine Form des Schweigens ist auch der Tod. In Ihrem 2021 erschienenen Buch Aberleben befassen Sie sich stark damit. Auch in den Interviews, die Sie in letzter Zeit gaben, war das immer wieder ein Thema. Aber der Tod kann einem Menschen ja in jedem Alter begegnen. Wie hat sich Ihre Auseinandersetzung damit verändert?

In jungen Jahren ist mir die Todesangst in maskierten Formen begegnet, zum Beispiel jener der Hypochondrie, die auf den Freispruch – oder ein mildes Urteil – des Mediziners wartete, um sich den nötigen Lebensmut wiederzuholen. Selten genug findet man einen Arzt, der weiß: Die eingebildete Krankheit ist eine reale. In meinem Fall war es wohl die schuldbewusste Einsamkeit eines Einzelkindes, das sich – wie jede Waise des Lebens – eine Mitwirkung am Unglück und frühen Tod seiner Eltern zuschreibt und dafür einen respektheischenden Namen sucht. In meinem Fall musste es immer gleich Krebs sein, das hieß, Tod, mit dem ich die gefühlte Sünde am Verlust meiner Eltern und Nächsten büßte.

Vor über zwanzig Jahren, gerade vor meiner Wahl zum Akademie-Präsidenten, wurde der Krebs auch wirklich diagnostiziert – ich brauchte nicht mehr nach ihm zu rufen, und seither hat er Ruhe gegeben. Natürlich weiß ich: Davon geht er nicht weg. Aber er hat mir das Leben nicht genommen, einstweilen, er hat es mir als Frist gezeigt, was man trivial nennen kann. Alle – außer ein paar Menschen, die hoffen, durch Biohacking die Unsterblichkeit zu erreichen – wissen es: Alles biologische Leben ist befristet. Aber diese Tatsache ist für fast jeden Sterblichen, sogar den Frommen, so hoch tabuisiert, dass sie sein Leben nicht berühren soll; es sind einstweilen die andern, die sterben und mit besinnlichen Riten abgedankt werden …

Heute kommt es mir so vor, als könne ich mein Leben erst wirklich annehmen, seit ich anerkenne, dass es befristet ist, nicht nur durch Krebs. Ich kann so viel freier und offener damit umgehen – die Angst, die im Elternhaus an das Gewicht von Schuld, Strafe, Sühne gebunden war und mir den schönsten Tag vergällte, ist weg. Das passiert mir mit neunzig auch mit hässlichen und schwierigen Tagen nicht mehr: Fast, als müsste inzwischen nicht mehr ich für den Tod bereit sein, sondern er für mich. Mittlerweile bin ich dankbar für jede Minute, in der ich keine gesundheitlichen Probleme habe, zusehen kann, wie Wasser sich kräuselt, Käfer laufen und Gräser wachsen, und ich mich vergesse in dem, was so unfassbar umfassender ist als ich und wir.

Lassen Sie mich beim Geschriebenen bleiben: Sie beobachten das Unscheinbare – begeistert Sie dennoch Literatur, die etwas verändern will und einen kämpferischen Ton anschlägt?

Natürlich. Die Bühne der Menschengeschichte will Tänze sehen, Tragödien, Schlachten, wie der hinduistische Kosmos und die chinesische Oper. Dabei werden menschliche Geschichten spektakulär verhandelt, die zugleich Herzensanliegen, Heldensagen und Chimären sind, Luftgespinste, Projektionen. Allmählich komme ich in ein Alter – Reife will ich’s nicht nennen –, in dem ich nicht mehr zum Publikum dieses Theaters gehöre. Ich klatsche nicht mehr mit, schon gar nicht im Takt, für keine Seite. Der Homo sapiens ist eine ganz, ganz junge Erscheinung innerhalb der Natur. Und er trägt eigentlich die ganze Gefühlsunsicherheit mit sich herum und ist immer mal wieder rückfällig in die reine Barbarei.

Das klingt nun aber sehr kulturpessimistisch …

Ich kann das Glas ebenso gut halb voll sehen wie halb leer. Hoffentlich hat die Evolution noch Zeit, ein Geschlecht zu entwickeln, das kompatibler ist mit einer Schöpfung, die es immer noch Theater-typisch »Umwelt« nennt. Und das nicht nur damit leben, sondern darin leben lernt, dankbarer, neugieriger, versöhnlicher. Erleben werde ich es nicht, aber Hoffen muss erlaubt sein. Leider fällt es uns immer leichter, die Grundlage unserer sozialen Existenz zu vergiften oder mit wenigen Schlägen zu zerstören. Wehrtüchtigkeit ist ja wieder das Gebot der Stunde.

Sie waren ja auch immer als öffentlicher Intellektueller, als Ankläger bekannt. Wenn Sie nun so von der Wehrtüchtigkeit sprechen, sprechen Sie dann in dieser Rolle oder haben Sie diese mittlerweile ganz abgelegt?

Diese »Rolle« ist im Welttheater nicht mehr begehrt. Simulation genügt. Davon abgesehen: Als Privatmensch – denn was ist der Intellektuelle anderes als ein Produkt der Medien? – übe ich sie ja weiter, fröhlich oder nicht, in Gestalt von Texten. Flaschenposten, von denen niemand weiß, wo sie ankommen und ob noch Finder da sind, die sie lesen können. Heute haben wir ja ChatGPT – die Zeiten, in denen Zola, Camus oder Sartre, auch Max Frisch, die Agenda einer Gesellschaft prägen und ihre Meinung bilden konnten, sind definitiv vorbei. Dafür gibt es die sogenannten Medien, und sie müssen nicht wissen, was sie transportieren, nur dafür sorgen, dass es ankommt, das heißt: sich gut verkauft.

Ich würde widersprechen: Intellektuelle wie Lukas Bärfuss klagen immer noch öffentlich an, etwa als er die Corona-Politik der Schweiz kritisierte …

Chapeau! Inzwischen ist auch er vom Speakers’ Corner im Hyde Park zum Welttheater Einsiedeln fortgeschritten, wenn ich recht sehe.

Wenn Sie nicht mehr laut anklagen, wenden Sie sich dann dem Profanen zu?