Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: In Farbe und Bunt Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

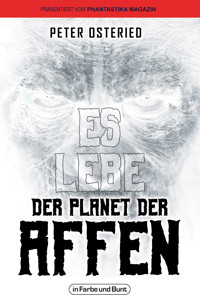

Der neue Streich aus der beliebten "Es lebe..."-Reihe befasst sich mit dem ersten großen SF-Franchise: "Der Planet der Affen"! Von 1968 bis 1974 erlebte es seine Blütezeit mit fünf Filmen und einer Fernsehserie, bevor ein gutes Vierteljahrhundert später Tim Burton die Rückkehr zum Planet der Affen feierte. Dekaden nach der Entstehung des ersten Films gab es mit "Planet der Affen: Prevolution" den grandiosen Neubeginn des Mythos, der sich explizit nicht als Prequel versteht, sondern die Geschichte bewusst neu aufwickelt und in einer imposanten Trilogie kulminierte. In diesem Buch wird der Mythos in all seiner Ausführlichkeit zelebriert – eine Reise durch mehr als fünf Jahrzehnte mit zehn Filmen, zwei Fernsehserien, mehreren nicht produzierten Sequels, allen Stars und vielem mehr. Enden wir mit einem ikonischen Zitat: "Nimm Dich in Acht vor dem Menschen, denn er ist des Teufels Verbündeter. Er allein unter Gottes Primaten tötet aus Sport, aus Lust oder Gier. Ja, er wird seinen Bruder morden, um seines Bruders Land zu besitzen. Sorg dafür, dass er sich nicht zu stark vermehrt, denn sonst macht er aus seiner und deiner Heimat eine Wüste. Meide ihn. Treibe ihn wieder zurück in sein Dschungellager, denn er ist er Bote des Todes."

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 579

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Es lebe der Planet der Affen

Von Peter Osteried

Verlag in Farbe und Bunt

Impressum

Originalausgabe | © 2021 (Ebook: © 2023)

in Farbe und Bunt Verlag

Am Bokholt 9 | 24251 Osdorf

www.ifub-verlag.de

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Veröffentlichung des Buches, oder Teilen daraus, sind vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlags und des Autors in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Alle Rechte liegen beim Verlag.

Herausgeber: Björn Sülter

Lektorat & Korrektorat: Telma Vahey

Cover-Gestaltung, Satz & Innenseitengestaltung: EM Cedes

Illustrationen: Stefanie Kurt

Print-Ausgabe gedruckt von: Bookpress.eu

ISBN (Print): 978-3-95936-274-0

ISBN (Ebook): 978-3-95936-275-7

ISBN (Hörbuch): 978-3-95936-285-6

»Es lebe der Planet der Affen« ist in keiner Weise mit 20th Century Studios oder den Walt Disney Studios assoziiert. »Es lebe der Planet der Affen« gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Inhalt

Vorwort

Die Affen kommen …

Pierre Boulle: Der Mann, der den Planet der Affen erdachte

Arthur P. Jacobs: Vater vom Planet der Affen

Rod Serling: Von der Zwielichtzone zum Planet der Affen

Charlton Heston: Der Mann, der Taylor war

Roddy McDowall: Ein Mann, drei Affen-Rollen

Kim Hunter: Die bezauberndste aller Affen-Damen

John Chambers: Von Affen, Bigfoot und der CIA

Planet der Affen

Planet of the Men

Rückkehr zum Planet der Affen

Natalie Trundy: Oft dabei, doch nie als Affe

Paul Dehn: Der Hauptautor

Flucht vom Planet der Affen

Eroberung vom Planet der Affen

Die Schlacht um den Planet der Affen

Planet der Affen – Die Fernsehserie

Return to the Planet of the Apes

Der lange Weg zum Remake

Planet der Affen

Tim Burton: Ein Visionär

Tim Roth: Der Mann, der Thade war

Mark Wahlberg: Weltall und zurück

Planet der Affen: Prevolution

Planet der Affen: Revolution

Keri Russell: Wuschelkopf unter Affen

Matt Reeves: Starthilfe von Kumpel J.J.

Planet der Affen: Survival

Woody Harrelson: In jedem Genre zuhause

Affen erobern Comics!

Die Romane

Timeline

Bibliographie

Vorwort

Planet der Affen (Planet of the Apes) war das erste große Science-Fiction-Franchise. Das wird heute angesichts der multimedialen Präsenz von Star Trek (Star Trek) und Star Wars(Star Wars) gerne vergessen, dennoch ist es so. Mit der Produktion der Filme wurde das heute gängige Muster, Erfolge mit Fortsetzungen zu versehen, erstmals im großen Stil durchexerziert, auch wenn 20th Century Fox damals noch dem Glauben anhing, die Kosten bei Sequels herunterfahren zu müssen, da man mit weniger Umsatz rechnete. Heutzutage werden in der Regel in Sequels größere Summen als in ihre Vorgänger investiert.

Das Franchise machte auch vor, wie eine erfolgreiche Filmreihe ins Fernsehen transportiert werden kann. Zugegeben, die Real-Serie aus dem Jahr 1974 war kein besonders großer Erfolg, aber gerade sie ist auch dafür verantwortlich, dass man Planet der Affen in seiner Vermarktungsschiene als Prototyp von Star Wars sehen kann. Denn rund um die Fernsehserie entwickelte sich ein Merchandising-Geschäft, das bis zu diesem Moment beispiellos war.

Von Figuren über Pausenbrotbehälter bis hin zu Malbüchern gab es so ziemlich alles mit den Affen, was man sich vorstellen konnte. Bei Fox war man damals einigermaßen überrascht darüber und stellte nur recht bescheidene Forderungen in Hinblick auf die Lizenzkosten. Erst durch die erfolgreiche Vermarktung von Planet der Affen als Merchandise-Produkt wurde den Filmstudios klar, dass bei einem erfolgreichen Stoff eine zusätzliche, sehr lukrative Einnahmequelle schlummert.

Nach dem Ende des klassischen Zyklus – fünf Filme von 1968 bis 1973, die Realserie von 1974 und die Zeichentrickserie von 1975 – wurde es um das Franchise lange Zeit still. Es gab zwar Versuche, es neu zu beleben, aber erst ein gutes Vierteljahrhundert später erwachte der Planet der Affen mit Tim Burtons Remake zu neuem, erfolgreichem Leben. Dem finanziellen Erfolg standen jedoch vernichtende Kritiken gegenüber. Wohl auch deswegen hat es so lange gedauert, bis Fox mit Planet der Affen: Prevolution (Rise of the Planet of the Apes) einen neuen Versuch hinlegte. Das Ergebnis ist 43 Jahre nach dem ersten Film ein echter Reboot, der das Franchise neu erfindet und zu alten Erfolgen zurückführt. Eine neue Trilogie wurde es, weitere Filme sind angedacht.

Die Affen kommen …

Die Geschichte des Affen-Mythos begann 1968 mit dem ersten Film Planet der Affen (Planet of the Apes, 1968), aber die Idee intelligenter Affen gab es in der Science Fiction schon deutlich länger. Daher sollte man auch Pierre Boulles gleichnamigen Roman aus dem Jahr 1963 nicht als den Beginn der Affenhysterie sehen. Wie Julius Schwartz, der legendäre Redakteur von DC, schon immer wusste, verkaufen sich Comics mit Gorillas und anderen Primaten auf dem Cover sehr gut.

Davon mag vielleicht auch Pierre Boulle gehört haben, als er sich daran machte, seine Geschichte zu erzählen. In Boulles Roman verhält sich die Situation noch etwas anders als im späteren Film. Zwar ist die Aussage und der Gehalt der Geschichte bei beiden gleich, aber was das Aussehen der Affenwelt betrifft, gibt es große Unterschiede. Während die Affen im Film in einer einfachen, rustikalen Gesellschaft leben, bevölkern sie im Buch Großstädte. Hier ist nichts anderes als ein Rollentausch geschehen, da die Affen im Roman so leben, wie es die Menschen heute tun.

Damals ließ sich ein solcher Roman ohne gewaltigen Aufwand natürlich nicht realisieren. Ob man ihn überhaupt verfilmen konnte, war eine ganz andere Frage. Der Produzent Arthur P. Jacobs beschäftigte sich mit dieser Frage, nachdem er Boulles Roman gelesen hatte und von der Idee fasziniert war.

Ein Problem war natürlich, dass es schwierig war, die Geschichte von einem Planeten der Affen an die hohen Herren eines Filmstudios zu verkaufen.

Rückendeckung erhielt Jacobs von Charlton Heston, dem die Idee des Films gefiel und der nur zu gerne die Hauptrolle übernehmen wollte. Nach einigen Gesprächen mit Richard Zanuck von der 20th Century Fox begann man mit einem kurzen Testfilm, der klären sollte, ob man die Affen realistisch und glaubwürdig darstellen konnte. Dank der facettenreichen Masken von John Chambers wurde dieser Test ein voller Erfolg, und die Vorproduktion von Planet der Affen konnte beginnen.

Zu diesem Zweck war natürlich ein Drehbuch nötig, welches man mit einem vergleichsweise moderaten Budget verwirklichen konnte. Der richtige Mann hierfür war Rod Serling, der mit seiner Serie Twilight Zone: Unwahrscheinliche Geschichten(The Twilight Zone) Fernsehgeschichte geschrieben hatte. Serlings Ideen waren unter dem anvisierten Budget nicht zu realisieren, weshalb man einen anderen Autor mit dem Drehbuch betraute. Anschließend konnte mit der tatsächlichen Produktion begonnen werden. Diese verlief auch relativ problemlos und ging zügig voran.

Neben Charlton Heston tauchte vor allem ein Affentriumvirat auf, das die Zuschauer in den Bann zog. Das Schimpansen-Paar Cornelius und Zira wurde von Roddy McDowall und Kim Hunter dargestellt, während der die Traditionen verteidigende Orang-Utan Dr. Zaius von Maurice Evans verkörpert wurde.

Der Film feierte im Februar 1968 Premiere und entwickelte sich sehr schnell zum Erfolg, was nicht nur der schönen Ausstattung und den detailliert gearbeiteten Masken zu verdanken war. Primär erzählt Planet der Affen zwar eine Abenteuergeschichte, aber dabei vermittelt er auch eine unterschwellige Botschaft.

Der Film prangert Rassismus in jeder Form an und führt diesen anhand der Drei-Klassen-Gesellschaft der Affen nur zu deutlich vor. Gleichzeitig gibt der Film einen hässlichen Blick auf die Krone der Schöpfung frei und zeigt, wie sich unsereins anderen Wesen gegenüber benimmt. Damit funktioniert der Film auf verschiedenen Ebenen, entzieht sich aber jedwedem Skandal, da ja alles nur in einer fiktiven Gesellschaft geschieht.

Nach dem Erfolg des ersten Teils machte man sich an die Arbeit einer Fortsetzung. Diese sollte nicht lange auf sich warten lassen, und so verkündete man 1970 die Rückkehr zum Planet der Affen(Beneath the Planet of the Apes, 1970). Charlton Heston war in diesem Film, der im Endeffekt lediglich ein Remake des Originals unter Hinzufügung des einen oder anderen neuen Details war, nur in einer kleinen Nebenrolle zu sehen. Dennoch klingelten abermals die Kassen.

Trotz des verheerenden Endes, der Vernichtung der Erde, war auch ein dritter Teil beschlossene Sache.

In Flucht vomPlanet der Affen (Escape from the Planet of the Apes, 1971) kehren drei Schimpansen, darunter Cornelius und Zira, mit Taylors Schiff, das ja eigentlich eine Zeitreisemaschine ist, in die Vergangenheit der Erde zurück. Auf diesem Planeten der Menschen ergeht es ihnen nur unwesentlich besser als Hestons Charakter Taylor im ersten Film. Wieder einmal war das Budget kleiner geworden, aber dafür war die Geschichte originell, und Roddy McDowall, der beim zweiten Teil verhindert war, kehrte zur Serie zurück und blieb ihr in jeder weiteren Inkarnation treu.

Durch die Umkehrung der Situation des ersten Teils waren es diesmal die Schimpansen, die gejagt und schließlich getötet wurden. Die Serie schien zum Ende gekommen zu sein, aber inzwischen war man auf den Erfolg vorbereitet und hatte bereits Vorkehrungen für eine weitere Fortsetzung getroffen. Im Jahr darauf hieß es dann Eroberung vomPlanet der Affen(Conquest of the Planet of the Apes, 1972), wobei Caesar, der Sohn von Cornelius und Zira, die Revolte der Affen anführte. Damit gelang einer der besten Filme der Serie, der eine Fülle an sozialen Kommentaren enthielt, diese aber nicht mit dem Holzhammer beibrachte, sondern in einer actionreichen Geschichte versteckte.

Danach folgte der letzte der Affenfilme: Die Schlacht um denPlanet der Affen(Battle for the Planet of the Apes, 1973). Wieder mit Caesar in der Hauptrolle, war dies eher ein trauriger Abgesang auf eine gute Filmserie, der bei weitem nicht mehr an den Erfolg seiner Vorgänger heranreichen konnte.

Das Ende des Planeten der Affen war aber weder hiermit noch mit dem Tod von Arthur P. Jacobs gekommen. Tatsächlich war die Begeisterung des Publikums für den Stoff gerade nach dem letzten Film der Serie alles andere als gebrochen.

Nachdem die Filme im Fernsehen zum großen Erfolg geworden waren, begannen die Vorbereitungen für eine Fernsehserie, die hierzulande unter demselben Titel wie der erste Film, Planet der Affen(Planet of the Apes, 1974) zuerst auf SAT 1 und später auf PRO 7 gelaufen ist. Die Fernsehserie erwies sich jedoch als wenig erfolgreich, auch wenn Roddy McDowall wieder mit von der Partie war. Nach nur 14 Folgen zog man den Stecker, da die Einschaltquoten alles andere als vielversprechend waren.

Trotzdem probierte man es im Jahr darauf erneut, griff diesmal aber auf die billige Variante des Zeichentricks zurück. Return to the Planet of the Apes (1975) hieß die Serie, die in Deutschland nie zur Aufführung kam. An sich ganz interessant, krankte diese Serie aber natürlich an »begrenzter Animation«, wie sie in diesem Jahrzehnt vorherrschte. Da man aus Kostengründen immer nur bestimmte Teile (bei Großaufnahmen des Gesichts beispielsweise nur den Mund oder die Augen) animierte, ist diese Serie vor allem aus heutiger Sicht alles andere als einladend.

Viele Jahre vergingen, in denen ein neuer Film angekündigt wurde, der sich dem Planeten der Affen annehmen sollte.

In all diesen Jahren hörte man, dass Arnold Schwarzenegger in die klassische Rolle von Charlton Heston schlüpfen solle, dass Oliver Stone sich für die Regie interessiere und Michael Bay, seines Zeichens Freund von hemmungslosem Pathos, das Rennen gemacht habe. All das hat sich als falsch erwiesen. Vielmehr war es Tim Burton, der 2001 den Planet der Affen(Planet of the Apes) in die Kinos brachte. Der Film erwies sich als großer Erfolg, weswegen es für Branchenkenner und Publikum umso überraschender war, dass 20th Century Fox kein Sequel folgen ließ.

Gut, der Film wurde von Burton-Fans geschmäht, da er nicht dessen visionäres Genie widerspiegelte, sondern eher wie eine Auftragsarbeit wirkte, aber er hatte dennoch immenses Geld in die Kassen gespült.

Einige Jahre später begannen die Gerüchte, dass an einem weiteren Film gearbeitet werde. Aber dieser neue Film, der ursprünglich nur Caesar heißen sollte, würde nicht auf dem Burton-Film aufbauen. Vielmehr dachte man daran, eine Art Remake von Eroberung vom Planet der Affen zu produzieren. Das Ergebnis kam zehn Jahre nach Burtons Film in die Kinos: Planet der Affen: Prevolution (Rise of the Planet of the Apes, 2011), der lange Zeit nur Rise of the Apes heißen sollte.

Mit diesem Film sollte das Franchise nun neu gestartet werden. Die Rechnung ging auf, wurde daraus doch eine formidable Trilogie.

Der Planet der Affen begann hier so richtig zu leben – realistischer denn je, denn bei den neuen Filmen wird Motion-Capture und Computeranimation genutzt, um die Primaten so überzeugend wie möglich zu gestalten. Die Zeit der Affen ist wieder angebrochen.

Pierre Boulle

Der Mann, der den Planet der Affen erdachte

Es sind zwei Bücher, die Pierre Boulle unsterblich gemacht haben: Die Brücke am Kwai und Planet der Affen. Letzteren Roman hielt er selbst für eine seiner eher schlechteren Arbeiten und glaubte sogar, dass er sich für eine Verfilmung nicht besonders eignen würde.

Als Pierre Francois Marie Louis Boulle wurde der Schriftsteller am 20. Februar 1912 in Avignon geboren. Er wurde katholisch erzogen, bezeichnete sich später aber selbst als Agnostiker. Er studierte an der renommierten École supérieure d'électricité und machte dort im Jahr 1932 seinen Abschluss in Elektrotechnik. Danach arbeitete er als Ingenieur, zog aber im Alter von 26 Jahren nach Malaya, wo er als Kautschukpflanzer arbeitete. Dort lernte er eine Französin kennen, die sich von ihrem Ehemann getrennt hatte und zur Liebe seines Lebens wurde. Boulle schrieb ihr Liebesbriefe, doch die Frau entschied sich später, zu ihrem Mann zurückzukehren.

Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs schloss sich Boulle den Freien Französischen Streitkräften an. Er war als Spion tätig und benutzte den falschen Namen Peter John Rule. Dabei half er, den einheimischen Widerstand zu organisieren, und war in Birma und Indochina tätig. Bei einer seiner Missionen fuhr er den Fluss Mekong hinab und wurde 1943 von Japanern gefangen genommen.

Er kam in ein Gefangenenlager, in dem hauptsächlich Briten waren. Hier musste er ebenso wie die Briten Zwangsarbeit für die Japaner leisten. In jener Zeit fertigte er heimlich Aufzeichnungen an, mit denen er verarbeitete, was er Tag für Tag erlebte. 1944 gelang ihm dann die Flucht, und die Aufzeichnungen, die er während seiner Gefangenschaft gemacht hatten, wurden später zur Grundlage des Romans Die Brücke am Kwai.

Nach dem Ende des Kriegs ließ er sich in Malaysia nieder, zog aber 1949 nach Frankreich zurück. Zu dem Zeitpunkt war Boulle sehr arm. Er lebte in Paris in einem Hotel, bis seine kürzlich verwitwete Schwester Madeline ihm erlaubte, bei ihr einzuziehen. Boulle half bei der Erziehung seiner Nichte und war immer für seine Familie da. Er fühlte sich seiner Schwester und seiner Nichte verbunden, weswegen er wohl auch nie eine eigene Familie gründete.

Anfang der 50er Jahre publizierte Boulle zwei Bücher, doch erst Die Brücke am Kwai, in dem er erzählt, wie Japaner britische Kriegsgefangene zwingen, eine Brücke zu errichten, sollte zum Erfolg werden. Weltweiten Ruhm erlangte er, als David Lean den Roman als Die Brücke am Kwai(The Bridge on the River Kwai, 1957) verfilmte. Boulle stritt über drei Jahre hinweg mit Lean, was das Ende des Films betrifft. Anders als im Roman wird die Brücke im Film am Ende in die Luft gesprengt. Das missfiel Boulle, aber irgendwann war er des ewigen Kampfes müde und akzeptierte einfach, dass Lean machte, was er wollte.

Ironischerweise erhielt Boulle einen Oscar für das beste Drehbuch, denn er wurde in den Stabsangaben genannt. Dabei sprach er selbst gar kein Englisch und hatte das Skript auch nicht verfasst. Es war von Carl Foreman und Michael Wilson geschrieben worden, die jedoch als Sympathisanten des Kommunismus galten und auf die schwarze Liste kamen. Erst 1984 fügte die Academy of Motion Pictures and Arts die Namen der beiden Autoren hinzu und machte sie somit nachträglich zu Oscar-Preisträgern.

Schon in Malaysia hatte er geschrieben, aber erst in Frankreich wurde er richtig produktiv. In den 50er Jahren verfasste Boulle eine ganze Reihe von Romanen. Ihn faszinierte besonders die Wissenschaft und die immer stärker werdende Abhängigkeit des Menschen von Maschinen, sodass er dieses Thema in verschiedenen Romanen verarbeitete.

Im Jahr 1963 verlegte er dann seinen Roman Planet der Affen, der ihn selbst nicht wegen des Science-Fiction-Aspekts ansprach, sondern weil er damit einen Kommentar auf die gegenwärtige Gesellschaft abgeben konnte. Ihn interessierte, wie die Beziehung zwischen Menschen und Affen sein könnte. Inspiriert wurde er dazu durch einen Besuch im Zoo, bei dem er die Gorillas beobachtete und sah, wie menschlich sie erschienen.

Schon kurz nach Veröffentlichung erwarb King Brothers Productions die Filmrechte, die später dann bei Arthur P. Jacobs und seiner Firma APJAC Productions landeten. Jacobs hatte jedoch Probleme, die Finanzierung für den Film aufzustellen, sodass noch mehrere Jahre ins Land gingen, bis aus dem Roman ein Film wurde.

Durch seine Erfahrungen mit Die Brücke am Kwai war Boulle deutlich abgebrühter geworden. Das musste er wohl auch, denn gerade bei Planet der Affen blieb nicht viel von seiner Vorlage übrig, abgesehen von der Grundidee. In Boulles Roman gelangt sein Astronaut nämlich zu einer Gesellschaft der Affen, die jener der Menschen zur Mitte des 20. Jahrhunderts ähnelt.

1972 erklärte Boulle dem Interviewer Jean Claude Morlot: »Ehrlich gesagt halte ich Planet der Affen nicht für einen meiner besseren Romane. Es gibt Teile im Roman, mit denen ich nicht vollständig zufrieden bin. Ich hätte auch nie gedacht, dass sich aus dem Roman ein Film machen ließe. Mir schien, die Umsetzung sei zu schwierig, und es würde am Ende lächerlich aussehen. Aber als ich den Film sah, erkannte ich, dass es nicht lächerlich war. Im Vergleich zum Buch haben sie viel verändert. Einiges davon mochte ich nicht. Die erste Hälfte des Films finde ich am besten, das Ende mit der Freiheitsstatue mag ich jedoch nicht so sehr. Das Publikum und die Kritiker scheinen es zu mögen, aber ich ziehe mein eigenes Ende vor. Diese Szene hatten die Filmemacher jedoch von Anfang an vor Augen.«

Nach dem Erfolg des Films wurde Boulle gebeten, ein Drehbuch für das Sequel zu verfassen. Die Idee, die Boulle hatte, war Planet of the Men, in dem 14 Jahre nach den Ereignissen des ersten Films Taylor den Menschen das Sprechen beigebracht und ihnen so etwas wie Zivilisation geschenkt hat. Am Ende sollte es so sein, dass Taylor als fast messianische Figur Frieden zwischen den Rassen schaffen will, aber die Menschen sich gegen ihn stellen und einen Krieg mit den Affen anzetteln, der zu ihrer Auslöschung führt.

Im Juli 1968 hatte Boulle sein Drehbuch beendet. Für ihn war es eine neue, aber schwierige Erfahrung, da er nun in einem eher visuellen Stil schreiben und sich vorstellen musste, wie das alles auf der Leinwand wirken würde.

Jacobs mochte das Ergebnis nicht – wohl auch deswegen, weil es die Möglichkeit eines weiteren Sequels fast ausschloss. Sowohl Jacobs als auch Boulle war wohl klar, dass eine diesbezügliche Zusammenarbeit nicht funktionierte. Darum ging man getrennte Wege, und Jacobs suchte nach einem neuen Autor.

Obwohl Boulle in den weiteren Filmen genannt wurde, da er das Quellmaterial ersonnen hatte, hatte er selbst mit der Produktion der Filme nichts mehr zu tun. Tatsächlich erklärte er Morlot, dass er den zweiten und dritten Teil gar nicht mehr gesehen hatte. Das letzte, was er von dem Franchise kannte, war das von Paul Dehn verfasste Skript für den zweiten Film. Aber sein Interesse war nicht besonders groß, da sich die Reihe weit von dem wegentwickelte, was er erschaffen hatte, und er einen Punkt in seinem Leben erreicht hatte, da Kino und Filme ihn nicht mehr besonders zu interessieren vermochten.

Als Schriftsteller war Boulle auch weiterhin aktiv. Bis 1992 verfasste er mehr als zehn weitere Romane. Ein paar davon wurden im Lauf der Jahre verfilmt, so etwa Le Point de Mire (1977) und Der Verräter(Un Metier du Seigneur, 1986). Im Jahr 1972 erklärte er dem Interviewer: »Viele meiner Bücher sind für Verfilmungen optioniert worden, aber momentan gibt es nur zwei Verfilmungen. Und über die kann ich mich nicht beklagen.«

Pierre Boulle verstarb am 30. Januar 1994 in Paris. Sein literarisches und filmisches Vermächtnis lebt jedoch fort.

Der Roman

Auf ihrer interstellaren Reise finden Phyllis und Jinn eine Flaschenpost. Darin enthalten ist der Bericht von Ulysse Mérou, der sich mit zwei weiteren Astronauten auf einer Mission zum Riesenstern Beteigeuze befindet. Dort entdecken sie einen Planeten, der der Erde außergewöhnlich ähnlich ist. Die Astronauten taufen den Planeten auf den Namen Soror und landen dann, um diese neue Welt zu erforschen.

Die Flora von Soror gleicht jener der Erde. So begeben sich die Astronauten auf Erkundungstour und finden einen Fluss, an dessen Ufer sie Fußspuren bemerken. Das weckt das Interesse der Astronauten, und so sehen sie sich weiter um, bis sie die nackte Frau Nova finden. Als Nova sie sieht, läuft sie davon, kommt aber bald mit einer größeren Gruppe nackter Menschen zurück.

Die Menschen ziehen sich schließlich zurück, als Mérou und seine Freunde, die sich gerade gewaschen haben, wieder anziehen. Tags darauf plündern die wilden Menschen das Lager der Astronauten und verschwinden dann erneut. Der nächste Tag bringt den größten Schock für die Astronauten.

Affen, die wie Menschen angezogen sind, tauchen auf und jagen die Menschen. Die Astronauten werden voneinander getrennt, wobei einer getötet und Mèrou gefangen genommen wird. Während er in seinem Käfig sitzt, sinniert Mérou über diese Welt nach. Er glaubt, dass einst die Menschen die Herrscher dieser Welt waren, dann jedoch von den Affen abgelöst wurden. Während die Affen in einer Zivilisation leben, die jener der Erde zur Mitte des 20. Jahrhunderts nicht unähnlich ist, sind die Menschen nicht mehr als Tiere.

Die Zoologin Zira untersucht Mérou und stellt fest, dass er intelligenter ist als die anderen Menschen. Auch Cornelius ist an dem intelligenten Menschen interessiert. Zaius ist von dem Mann beeindruckt, und Mérou erlangt langsam so etwas wie Berühmtheit, ist er doch ein intelligentes Tier, das sogar sprechen kann. Man teilt ihm mit Nova eine Gefährtin zu.

Von Zira lernt Mérou schließlich die Sprache der Affen und erfährt aus Büchern mehr über diese Gesellschaft. Er offenbart, dass er vom Planeten Erde kommt, aber diese Erklärung halten viele Affen für Unsinn. Vielmehr beginnen einige Affen zu glauben, dass sie selbst vom Menschen abstammen könnten. Mérou könnte als eine Art Missing Link der Beweis für die Evolution sein.

Das stärkt auch die Thesen von Cornelius, der in Ruinen die Überreste einer älteren Zivilisation und eine menschliche Puppe gefunden hat, die erstaunlicherweise sogar reden kann. Vermutlich, so Cornelius, waren die Menschen einst die Herren und hielten Affen als Haustiere, bis sich das Gleichgewicht der Kräfte umkehrte.

Als Nova ein Kind von Mérou zur Welt bringt, wächst unter den Affen die Furcht, dass dieses Baby die Saat einer neuen Menschenrasse sein könnte, die die Affen irgendwann wieder unterjocht. Da das Leben von Mérou, Nova und dem Baby in Gefahr ist, helfen Zira und Cornelius ihnen bei der Flucht. Sie gelangen zu Mérous Raumschiff und verlassen den Planeten Soror.

Die Reise zur Erde endet jedoch mit einem Schrecken. Dort hat sich die Entwicklung von Soror wiederholt, und intelligente Affen haben den Platz der Menschen eingenommen. Mérou hebt mit dem Raumschiff wieder ab, um für seine Familie und sich eine neue Heimat zu suchen. Er hinterlässt seine Flaschenpost, die – wie man nun feststellt – von den Schimpansen Jinn und Phyllis gelesen wird. Doch die beiden glauben kein Wort von dieser Geschichte, ist es doch undenkbar, dass der Mensch einst intelligent und der Erschaffung einer hochentwickelten Zivilisation fähig gewesen sein könnte.

Arthur P. Jacobs

Vater vom Planet der Affen

Das Planet of the Apes Magazine nannte Arthur P. Jacobs den »Vater von Planet der Affen«. Und damit hatte es recht, denn ohne Jacobs‘ Vision und Enthusiasmus wären die Filme vielleicht niemals entstanden.

Arthur P. Jacobs wurde am 7. März 1922 in Los Angeles geboren. Er liebte Film und studierte diesen an der University of Southern California. In den 40er Jahren fand er dann einen Job bei MGM – als Bote. Schon bald darauf gelang es ihm jedoch, in die PR-Abteilung von Warner Bros. zu wechseln. Im Jahr 1949 verließ er das Studio schließlich und gründete mit zwei Kollegen seine eigene Firma Rogers, Cowan & Jacobs. Er vertrat Schauspieler wie Marilyn Monroe, Gregory Peck, Grace Kelly, James Stewart, Judy Garland und Marlene Dietrich.

Doch damit war er nach einiger Zeit nicht mehr zufrieden. Er wollte selbst Filme produzieren und gründete seine Firma APJAC Productions, mit der er 1964 Immer mit einem Anderen (What a Way to Go) produzierte. Eigentlich sollte in dem Film Marilyn Monroe die Hauptrolle spielen, doch nach ihrem Tod ging der Part an Shirley MacLaine. Seine zweite Produktion war Doctor Dolittle(Doctor Dolittle, 1967) während dem er auch durch Zufall wieder auf Natalie Trundy traf, die er knapp zehn Jahre zuvor kennen gelernt hatte, als sie neben Marlene Dietrich in Die Monte-Carlo-Story(The Monte Carlo Story, 1957) spielte. Beide kamen sich in London sehr schnell näher, und schon 1968 läuteten die Hochzeitsglocken.

Sein größter Erfolg sollte jedoch mit Planet der Affen kommen. Jacobs selbst erzählte gerne die Geschichte, dass er die Rechte am Roman bereits erworben hatte, noch bevor dieser gedruckt worden war. Laut seiner Aussage traf er sich damals mit verschiedenen Literatur-Agenten und suchte nach einem Stoff à la King Kong und die weiße Frau(King Kong, 1933), der ungewöhnlich und nachhaltig sein sollte. Einer der Agenten erzählte ihm die Geschichte von Pierre Boulles Planet der Affen, und Jacobs sicherte sich sofort die Rechte.

Wahrscheinlicher ist aber, dass dies Legendenbildung von Seiten Jacobs ist. Anhand anderer Aussagen kann man fast sicher feststellen, dass die King Brothers Productions die Filmrechte erwarben und Rod Serling bereits mit dem Schreiben des Drehbuchs begonnen hatte, als die Firma die Adaptionsrechte schließlich an Jacobs abtrat.

Jacobs war eine Partnerschaft mit Regisseur J. Lee Thompson eingegangen, der auch einen Teil der Rechte an Planet der Affen hielt. Schon 1963 versuchten die zwei, ein Studio davon zu überzeugen, dass dies ein Film war, dessen Produktion sich lohnen würde. Sie erstellten eine mehrseitige Synopsis und ein Schreiben, in dem sie enthusiastisch das Projekt anpriesen:

»Planet der Affen ist eine Geschichte, die die besten Elemente solcher Klassiker wie King Kong und die weiße Frau, Frankenstein(Frankenstein, 1931), Dr. Jekyll und Mr. Hyde (Dr. Jekyll and Mr. Hyde, 1931), Was kommen wird(Things to Come, 1936) und Die Vögel(The Birds, 1963) nimmt und als einziges Ziel hat, großartige und spannende Unterhaltung zu bieten. Wir sehen dieses Projekt nicht nur als einen Film, sondern als eine Attraktion, die alle Altersstufen und Zielgruppen anspricht. Wir zielen auf einen Kinostart im Frühling oder Sommer 1964 ab, womit wir vor den beiden anderen Großprojekten Brave New World und The Martian Chronicles (Anmerkung: Beide wurden nie produziert) auf den Markt kämen.

Der Film selbst ist der Star, weswegen wir gute Charakterschauspieler für die Hauptrollen einsetzen wollen. Allerdings sind wir überzeugt, dass die Hauptrolle und der Film profitieren würden und als mehr denn nur Exploitation angesehen würden, wenn ein Star im Mittelpunkt steht. Wir denken hier an Marlon Brando, Paul Newman oder Burt Lancaster. Es gibt auch einige junge Stars wie Steve McQueen, George Peppard oder Rod Taylor, die sicherlich gut wären, aber dem Film nicht das Prestige brächten, das ein großer Name mit sich bringt. Was die Rolle von Nova betrifft, so sollte sie von Ursula Andress gespielt werden – oder aber man hält eine internationale Suche ab (da es keine Sprachbarriere gibt), um die schönste Frau auf Erden für diesen Film zu finden.

Unser anvisiertes Budget für den Film liegt noch unter einer Million Dollar. Unnötig zu erwähnen, dass wir glauben, dass Planet der Affen der erfolgreichste, aufwendigste und am meisten diskutierte Film unserer Zeit werden könnte – eine Box-Office-Goldmine.«

20th Century Fox war interessiert, ging aber eher von einem Budget von 2,5 Millionen Dollar aus, weswegen es nicht so aussah, als ob das Projekt in die Gänge käme. Darum verkaufte J. Lee Thompson seine Anteile an dem Stoff auch an Jacobs, der von Rod Serling das Drehbuch entwickeln ließ und Blake Edwards als Regisseur ins Auge gefasst hatte.

Edwards zog irgendwann weiter, aber Jacobs gab nicht auf. Fast vier Jahre lang verfolgte er dieses Projekt, ließ Konzeptzeichnungen anfertigen, am Drehbuch arbeiten und offerierte das Projekt jedem größeren nationalen und internationalen Studio, aber keines zeigte Interesse. Man hielt das Projekt für schlicht unverfilmbar.

Jacobs wandte sich also an Charlton Heston, erklärte ihm das Projekt und erhielt von ihm eine Zusage, dass er mitspielen würde. Damit ging er zu Richard D. Zanuck und konnte ihn überzeugen, ihn einen kleinen Testfilm drehen zu lassen, der beweisen würde, dass sprechende Affen funktionierten. Nachdem dieser Präsentationsfilm gedreht worden war, füllte man einen der Vorführsäle auf dem Gelände von 20th Century Fox, und Zanuck sagte zu Jacobs: »Wenn das Publikum in Lachen ausbricht, ist das Projekt gestorben.«

Doch die Szene, in der Taylor und Zaius miteinander sprechen – letzterer von Edward G. Robinson gespielt – ließ niemanden lachen. Jeder war fasziniert, und Zanuck war überzeugt, den Film machen zu wollen – auch wenn es noch ein paar Monate dauerte, bis er zu dieser Entscheidung kam.

Anders als Doctor Dolittle wurde Planet der Affen zum Erfolg, sodass 20th Century Fox sich an Jacobs wandte und ein Sequel orderte. Jacobs wollte zuerst mit Pierre Boulle arbeiten, aber ihrer beider Ideen ging stark auseinander. So wandte er sich an den Autor Paul Dehn, der die Filmreihe noch maßgeblich beeinflusste.

Nach dem Erfolg des ersten Films betreute Jacobs als ausführender Produzent Der gefährlichste Mann der Welt(The Chairman, 1969) und Goodbye, Mr. Chips (Goodbye, Mr. Chips, 1969).

Zwischen dem dritten und vierten Teil produzierte Jacobs dann den auf einem Skript von Woody Allen basierenden Film Mach’s noch einmal, Sam(Play it again, Sam, 1972), in dem Allens Figur von Humphrey Bogart beeinflusst wird.

Fünf Filme um den Planet der Affen produzierte Jacobs. Schon nach dem vierten hatte er darüber nachgedacht, ob es sich nun nicht eher anbot, eine Fernsehserie anzugehen. Erst nach dem fünften Film sollten diese Pläne jedoch aktueller werden. Sie trugen allerdings keine Früchte mehr – zumindest nicht zu Jacobs‘ Lebenszeiten.

Im Jahr 1973 arbeitete Jacobs noch an den Tom Sawyers Abenteuer(Tom Sawyer) und Topper Returns. Letzterer basiert auf den Filmen aus den 40er Jahren und war ein Pilotfilm, in dem Roddy McDowall und Stefanie Powers die Hauptrollen spielten. Über das Pilotstadium kam diese anvisierte Serie jedoch nie hinaus.

Jacobs‘ letztes Projekt war die Musical-Produktion Huckleberry Finn (1974), in der auch seine Frau Natalie Trundy mitspielte. Während dieser Produktion erlitt Jacobs einen akuten Herzinfarkt und verstarb sofort.

Sein früher Tod im Alter von nur 51 Jahren verhinderte auch zwei weitere Großprojekte des Science-Fiction-Genres. Jacobs hatte das Genre immer geliebt und versucht, einen Film mit Titel Voyage of the Oceanauts zu produzieren. Sehr viel weiter waren seine Pläne in Bezug auf Frank Herberts Dune gediehen. APJAC Productions hatte die Filmrechte schon 1965 erworben.

Als Regisseure waren u.a. David Lean und Robert Bolt im Gespräch. Das Budget für das Projekt, das im Sommer 1974 hätte gedreht werden sollen, war bereits gesichert, doch nach seinem Tod wurde es fallen gelassen, und APJAC Productions veräußerte die Filmrechte schließlich an ein französisches Konsortium.

Jacobs, der sich für Kritiken nicht interessierte, sondern glücklich war, wenn das Publikum seine Filme mochte, hat kein allzu großes Werk hinterlassen, aber die Planet der Affen-Filme sind sein Vermächtnis. Ein Vermächtnis, das noch lange nach seinem Tod weiterlebt.

Das Ende mit der Freiheitsstatue

Wie so oft bei großen Ideen gibt es – speziell Jahre nach ihrer Entstehung – unterschiedliche Versionen darüber, wer sie gehabt hat. Die wichtigste Szene von Planet der Affen, die heutzutage sogar vielen bekannt ist, die den Film nie gesehen haben, ist das Finale, als Taylor die Überreste der Freiheitsstatue findet und versteht, dass er schon die ganze Zeit zuhause ist.

Arthur P. Jacobs beansprucht diese Idee, wenn auch in Zusammenarbeit mit Blake Edwards. Er erzählte, dass Edwards und er sich in einem Restaurant über den Film unterhielten. Anders als im Roman wollte Jacobs es im Film so haben, dass Taylor nicht auf einer anderen Welt ist, aber wie sollte man Taylor und dem Zuschauer am Ende die Erkenntnis schenken, dass dies die Erde sei?

Beide wollten sich mit Rod Serling beraten, wie man dies umsetzen könnte. Als sie aus dem Restaurant traten, sahen sie an einer Wand ein riesiges Bild der Freiheitsstatue. Und in dem Moment fiel es beiden wie Schuppen von den Augen, dass die Freiheitsstatue als Sinnbild am Ende perfekt war.

Blake Edwards erinnerte sich später jedoch daran, dass die Idee der Freiheitsstatue von dem ehemaligen Disney-Zeichner Don Peters gekommen sei, der für Planet der Affen Konzeptzeichnungen anfertigte. Edwards glaubte, dass es fast zur Gänze Peters‘ Idee war, Peters hingegen beansprucht sie komplett für sich selbst und behauptet, die Freiheitsstatue auf einem seiner Konzeptbilder eigenverantwortlich eingebracht zu haben.

Eine weitere Version berichtet, dass dieses Ende von Rod Serling erdacht wurde, was insofern glaubwürdig erscheint, da Serling mit seiner Serie Twilight Zone mehr als ausgiebige Erfahrungen in Hinblick auf Twist-Enden hatte. Produzent Mort Abrahams ist überzeugt, dass es Rod Serlings Idee war.

Serling wiederum erklärte später, als er auf das Ende angesprochen wurde, sehr bescheiden: »Ich mochte das Ende des Buches und wollte es auch irgendwie in den Film einbringen, obwohl ich die Idee mit der Freiheitsstatue liebte. Ich war immer der Meinung, dass dies meine Idee war, aber es ist gut möglich, dass das Ende eine Kombination daraus ist, dass vier oder fünf Leute zur selben Zeit dieselbe Idee hatten.«

Rod Serling

Von der Zwielichtzone zum Planet der Affen

Rod Serling starb im Alter von nur 50 Jahren, aber er hinterließ ein popkulturelles Vermächtnis, das auch fast 50 Jahre nach seinem Tod noch extrem lebendig ist. Und mehr noch als das: Serlings Werk zeugt noch immer davon, was für ein Mensch er war. Jemand, der für seine Prinzipien eintrat, der an das Gute im Menschen glaubte und in seinen Geschichten oftmals Themen politischer Natur aufgriff.

Geboren wurde Rodman Edward Serling am 25. Dezember 1924 in Syracuse, New York. Er war der zweite Sohn der Familie, die von Vater Samuel ernährt wurde. Samuel verdingte sich erst als Sekretär, leitete später den Laden seines Schwiegervaters und wurde schließlich Metzger.

1926 zog die Familie nach Binghamton, wo Serling auch den Großteil seiner Jugend verbrachte. Schon als Kind liebte er es, andere zu unterhalten. Sein Vater baute ihm im Keller eine kleine Bühne, auf der sein Sohn zusammen mit Nachbarskindern, aber auch allein, kleine Stücke aufführte. In der Schule galt er als Klassenclown, fand jedoch eine Lehrerin, die das Potenzial in dem Jungen erkannte und ihn ermutigte, sich außerschulischen Aktivitäten wie dem Debattierclub anzuschließen. Zudem begann er für die Schulzeitung zu schreiben.

Als die High School abgeschlossen war, stand die Entscheidung an, aufs College zu gehen – oder aber in den Krieg zu ziehen. Serling entschied sich für Letzteres. In der Schulzeitung propagierte er die Kriegsbemühungen der USA und wollte sich sogar schon vor seinem Abschluss zur Armee melden, doch ein Lehrer konnte ihn überzeugen, dass der Krieg irgendwann enden und er dann eine Ausbildung brauchen würde.

Am Tag nach dem Schulabschluss verpflichtete sich Serling. Nach seiner Ausbildung kam er zum 511th Parachute Infantery Regiment und wurde in den Pazifikraum versetzt. Auf Neuguinea wartete sein Trupp, bis im November 1944 erste Kampfhandlungen auf der Insel Leyte anstanden. Die Kriegsjahre prägten Serling für sein Leben, erlebte er doch tagtäglich, wie unvermittelt Tod und Verderben über Menschen hereinbrechen können. Während seiner Dienstzeit wurde Serling mehrmals verwundet. Für seine Dienste – in drei Jahren Armeezeit ist er nie über den einfachen Rang eines Privates hinausgekommen – erhielt er das Purple Heart, einen Bronze Star und die Philippine Liberation Medal.

Auch nach dem Ende seines Dienstes verfolgte ihn der Krieg. Albträume suchten Serling für den Rest seines Lebens heim, und er wandte sich dem Schreiben zu, um mit dieser Situation zurechtzukommen.

Nach seiner Dienstzeit besuchte er das Antioch College in Yellow Springs, Ohio, wo er Literatur studierte. Er war beim Campus-Radio aktiv und lernte auf dem College seine künftige Frau Carolyn Louise Kramer kennen. Während seiner Studienzeit nahm er Praktika bei Radiosendern wahr. Für den Campus-Sender schrieb Serling schließlich verschiedene Hörspiele und inszenierte sie auch. Zudem schrieb er Ende der 40er Jahre auch zahlreiche Skripte für Radiohörspiele und reichte diese bei verschiedenen Sendern ein. Im September 1949 wurde dann das erste Hörspiel, das er auch verkaufen konnte, uraufgeführt.

Im Jahr 1950 nahm Serling einen Job beim Radiosender WLW in Cincinnati, Ohio, an. Gleichzeitig arbeitete er weiterhin als Freischaffender und bot Radio- und Fernsehsendern Drehbücher an. Im Rückblick bereute er seine Zeit als Festangestellter beim Radio, da er für einen vergleichsweise geringen Lohn Ideen verkaufte, die letzten Endes viel mehr wert waren.

Er erkannte aber ohnehin, dass Hörspiele keine Zukunft mehr hatten. Das neue Medium hieß Fernsehen. Und zu Beginn der 50er Jahre benötigte das Fernsehen eine unglaubliche Masse an Produktionen. Um seine Familie zu unterhalten, arbeitete er tagsüber bei dem Fernsehsender WKRC-TV und schrieb nachts an Drehbüchern. Mehr als drei Dutzend Absagen erhielt Serling, bevor er endlich Erfolg hatte. Er begann, abgelehnte Radio-Skripte für das Fernsehen umzuarbeiten und nach jeder Ablehnung anderen Produzenten anzubieten, sodass er mit der Zeit einen Großteil seines Materials an den Mann bringen konnte.

Der Tag kam, an dem er seinen Brotjob kündigen und Vollzeit als freischaffender Autor arbeiten konnte. 1953 zog die Familie nach Connecticut, wo er zahlreiche Drehbücher für Anthologie-Serien im Fernsehen schrieb. Sein Agent überzeugte ihn schließlich, dass er nach New York kommen müsse, um direkt an der Quelle zu sitzen.

1955 erlebte Serling dann seinen Durchbruch. Für die Serie Kraft Television Theater hatte er das Skript Patterns verfasst, das sich mit einem alten Manager befasst, der einen Weg finden muss, um sich gegenüber einem jungen Talent, das ihn über kurz oder lang ersetzen soll, zu behaupten. Patterns erhielt hervorragende Kritiken und erwies sich beim Publikum als so populär, dass einen Monat später eine weitere Live-Übertragung vorbereitet wurde.

Mit Patterns war Serling der Industrie aufgefallen. Sein Telefon stand kaum noch still. Ihm wurde zahlreiche Angebote unterbreitet. Er konnte die Gunst der Stunde nutzen, um viel von seinem bisher nicht verkauften Material an den Mann zu bringen.

Im darauffolgenden Jahr schrieb er dann Requiem for a Heavyweight für die Serie Playhouse 90 (1956) und konnte seinen ersten Erfolg wiederholen. 1957 zogen die Serlings nach Kalifornien, denn das Fernsehen zog auch um. Als es noch Live-Übertragungen waren, wurden diese in New York produziert – seit man in Studios drehte, entstanden die Serien in Los Angeles.

In jenen frühen Jahren des Fernsehens gab es oft Konflikte mit den Sponsoren und Werbekunden, die Einfluss auf ein Drehbuch nahmen und auch Änderungen durchsetzen konnten, weil sie nicht wollten, dass ihre Produkte mit etwas in Verbindung gebracht wurden, das sie hätte schlecht aussehen lassen können. So war es schwierig, sozial oder politisch drängende Probleme in Fernsehserien zu behandeln. Das missfiel Serling so sehr, dass ihm klar wurde, er müsse seine eigene Show entwickeln, um darin auch kontroverse Themen behandeln zu können.

Serling stellte dem Sender CBS ein Skript vor, das er als Pilot für die Serie Twilight Zone (1959-1964) geschrieben hatte. Der Sender packte es jedoch in eine neue Anthologie-Serie, aber die Geschichte The Time Element kam so gut an, dass das Network Serling schließlich das Okay gab, mit der Produktion von Twilight Zone zu beginnen.

Serling versuchte bestmöglich, die kreative Kontrolle über die Serie zu behalten. Er engagierte Autoren wie Richard Matheson und hatte mit einer Serie im Gewand der Science Fiction die Möglichkeit, sozialkritische Themen anzufassen, ohne dass es sofort offenbar wurde.

Im Verlauf der über fünf Staffeln laufenden Serie beschäftigte sich Serling mit Themen wie Rassismus und zeigte dabei seine liberale Gesinnung. Zudem baute er in vielen Geschichten auch starke Frauenfiguren ein, was zu jener Zeit äußerst ungewöhnlich war.

Eine Stärke der Serie war auch, dass die Geschichten oftmals mit einem Twist endeten, der alles auf den Kopf stellte. Obwohl von den Kritikern geliebt und von seinem Publikum hoch verehrt, war die Show kein besonderer Quotenerfolg und wurde zweimal eingestellt, dann aber wiederbelebt.

Zum Ende der Serie hatte sich Serling allerdings stärker von der tagesaktuellen Produktion zurückgezogen und unterrichtete am Antioch College. Zeitgleich schrieb er auch noch am Drehbuch zu John Frankenheimers Sieben Tage im Mai(Seven Days in May, 1964), einen phantastischen Thriller, der sich mit einem geplanten Staatsstreich in den USA befasst und mit Kirk Douglas und Burt Lancaster exzellent besetzt ist.

Gleichzeitig wandte sich die Firma King Brothers Productions an ihn. Man hatte die Filmrechte an Pierre Boulles Roman Planet der Affen erworben und wollte, dass Serling ein Drehbuch schrieb. Er verfasste auch ein Treatment, aber als ihm klar wurde, dass die Firma den Film mit einem Budget von 200.000 Dollar als Schnellschuss abhandeln wollte, schwand Serlings Interesse.

Doch seine Beteiligung an Planet der Affen endete damit nicht. Die Rechte wanderten zu APJAC Productions, und Blake Edwards sprach mit Serling. Er hatte wohl das Treatment gesehen und wollte nun ein Skript von Serling, wobei Edwards dem Autor erklärte, dass Geld keine Rolle spiele. Er sollte einfach schreiben, was ihm vorschwebte. Das ließ Serling sich nicht zweimal sagen, sodass er die Handlung nicht wie im späteren Film in einer kleinen rückständigen Affenstadt ansetzte, sondern inmitten einer Stadt ganz ähnlich dem New York des 20. Jahrhunderts, wobei Autos, Gebäude, Lifte, Möbel und dergleichen alle auf die körperliche Erscheinung von Affen abgestimmt sein sollten.

Das war natürlich viel zu teuer in der Umsetzung und hätte, so Serling, nach Ansicht der Erbsenzähler wohl an die 100 Millionen Dollar verschlungen, da man aufgrund der ganz eigenen Bauweise auf keine vorhandenen Städte hätte zurückgreifen können, sondern alles neu hätte errichten müssen.

Im April 1964 begann die Entwicklung eines Skripts, mit dem der Film auch umsetzbar war. Serling mochte Boulles Roman, sah ihn aber weniger als Science Fiction und mehr als ein Stück über Moral an. Ihm gefiel vor allem das Ende, das er trotz der imposanten Idee mit der Freiheitsstatue am Ende gerne im Film umgesetzt hätte. Serling arbeitete mehr als ein Jahr an dem Skript – in der Zeit entstanden 30 bis 40 verschiedene Versionen.

In seiner Version vom Mai 1964 wird am Ende klar, dass die Welt, auf der sich Taylor befindet, die Erde ist. Erst in der Version vom Dezember 1964 taucht die Freiheitsstatue auf. In dem Skript hatte Serling es so gelöst, dass die Explosion, die Cornelius‘ Ausgrabungsstätte vernichten soll, den Arm der Freiheitsstatue freilegt. In späteren Jahren beanspruchten mehrere Menschen die Idee, die Freiheitsstatue ins Spiel gebracht zu haben, für sich. Serling kam zu der Überzeugung, dass sie von mehreren Leuten unabhängig voneinander entwickelt wurde.

Seine letzte Version des Drehbuchs lieferte Serling am 1. März 1965 ab. Danach zog er sich von dem Projekt zurück. Er hatte das Gefühl, dass er dem Planet der Affen nichts mehr zu geben hatte. So wandten sich die Produzenten zunächst an Charles Eastman und später an Michael Wilson, wobei die Story zum größten Teil intakt blieb und lediglich die Dialoge aufpoliert wurden.

Serling erklärte später in einem Interview, dass der Film sich schon deutlich von seinem letzten Skript unterschied. Die Reihenfolge der Szenen und das Konzept waren von ihm, die Dialoge auf jeden Fall von Michael Wilson. Wilson brachte mehr Humor in den Film ein, etwas, das Serling auch als wichtig für den Erfolg von Planet der Affen ansah und das er selbst nicht geschafft hatte. Den Film selbst fand Serling in seiner Gesamtheit sehr gut. Ihn störte auch nicht, dass man die Dialoge verändert hatte. Er meinte, dies sei das gute Recht der Produzenten, und er stand mit Arthur P. Jacobs und Regisseur Franklin Schaffner, den er schon von vielen gemeinsamen Fernsehprojekten her kannte, in gutem Kontakt, sodass er die Dreharbeiten auch besuchte. Wie Kim Hunter, die in Serlings Requiem for a Heavyweight mitgespielt hatte, sich später erinnerte, war er an jenem Drehtag da, als die Gerichtsszene gefilmt wurde.

Als es Zeit für ein Sequel wurde und Jacobs die Ideen, die Pierre Boulle in Planet of the Men verarbeitet hatte, nicht so mochte, wandte er sich an Serling und fragte an, ob er Interesse hätte, das Skript zur Fortsetzung zu schreiben. Sie unterhielten sich über die Story-Möglichkeiten, wobei sie zeigen wollten, wie die menschliche Zivilisation sich wieder erhebt und die Affen befürchten, dass der Mensch erneut die Welt vernichten könnte. Letzten Endes hatte Serling nicht die Zeit, das Skript anzugehen, da er sich bereits für ein anderes Projekt verpflichtet hatte.

Serlings Beteiligung an Planet der Affen endete hiermit jedoch nicht. 1973 sollte er eine Fernsehserie aus der Reihe machen und schrieb neben einer Bibel für die Show auch zwei Episoden, aber schlussendlich war Serlings Ansatz für die Produzenten viel zu kopflastig, weshalb man sich an einen anderen Showrunner wandte und eine gänzlich andere Serie produzierte, auch wenn Serlings drei Hauptfiguren in Namen und Funktion gleichblieben.

Serling schrieb nach dem Ende von Twilight Zone für verschiedene Fernsehserien und entwickelte selbst die Western-Serie The Loner, die von 1965 bis 1966 lief. Danach verfasste er auch die Drehbücher für die Filme Überfall auf die Queen Mary(Assault on a Queen, 1966) und Der Flug des Schreckens(The Doomsday Flight, 1966). Serling teilte seine Zeit nun zwischen Film und Fernsehen auf. Für die Mattscheibe entwickelte er die Serie The New People (1969-1970), in der ein Flugzeug auf einer Insel abstürzt. Man könnte die Show als frühes Lost(Lost) bezeichnen, allerdings gab es kein übernatürliches Element, sondern die Serie beschäftigte sich mit dem Drama rund um die Überlebenden. Im selben Jahr entwickelte er auch die Anthologie-Serie Night Gallery (1969-1973). Showrunner wollte er jedoch nicht sein, dafür schrieb er aber einen Großteil der Episoden und zog sich erst von der Serie zurück, als seine Drehbücher vermehrt abgelehnt oder sehr entstellend umgeschrieben wurden.

Neben seiner Tätigkeit als Autor war Serling auch als Lehrer tätig. Er gab Kurse und hielt Vorträge an einer Reihe von Colleges. Besonders aktiv war er für seine eigene Alma Mater, das Antioch College. Von 1962 bis 1963 unterrichtete er dort, als er sich von Twilight Zone etwas zurückgezogen hatte, um seine kreativen Batterien aufzuladen. Von 1970 bis 1975 unterrichtete er auch am Ithaca College.

Rod Serling starb in jungen Jahren. Im Jahr 1975 erlitt er zwei schwere Herzinfarkte, woraufhin ihm eine Bypass-Operation empfohlen wurde. Am 3. Mai 1975 folgte ein leichterer Herzinfarkt, nach dem er zwei Wochen im Tompkins County Community Hospital verbrachte. Die Ärzte waren für eine Operation am offenen Herzen, damals hoch riskant, aber eine andere Möglichkeit sahen sie nicht. Während der zehnstündigen Operation erlitt Serling einen letzten, diesmal tödlichen Herzinfarkt.

Serling, der in seiner Karriere mit sechs Emmy Awards ausgezeichnet wurde, ist auch so viele Jahrzehnte nach seinem Tod noch einer der wichtigsten Autoren, die das amerikanische Fernsehen jemals gehabt hat. Auf ihn trifft zu, was Autor George Clayton Johnson in der Episode A Game of Pool in Twilight Zone schrieb: »Solange man über dich spricht, bist du nicht tot. So lange, wie dein Name noch bekannt ist, lebst du fort. Eine Legende stirbt nicht, nur weil der Mann stirbt.«

Serling und seine Stars

Im Verlauf seiner Karriere hat Serling mit verschiedenen Stars der Planet der Affen -Filme zusammengearbeitet. Roddy McDowall spielte 1960 in der Episode People Are Alike All Over aus Twilight Zone mit. In dieser Folge findet der von McDowall gespielte Biologe Conrad heraus, dass die Menschen auf dem Mars genauso sind wie wir. McDowall spielte auch Jeremy Evans in Cemetery, der ersten Geschichte der Pilotfolge von Night Gallery, die 1969 debütierte.

Kim Hunter spielte in Rod Serlings Requiem for a Heavyweight aus der Reihe Playhouse 90 im Jahr 1957 mit. Im selben Jahr war sie auch in The Comedian aus derselben Reihe zu sehen. Hier spielte sie die Frau von Mickey Rooney.

James Gregory, der in Rückkehr zumPlanet der Affen General Ursus darstellt, war in der Episode The Passerby aus Twilight Zone im Jahr 1961 als Sergeant zu sehen. Einen weiteren Soldaten spielte Gregory im Jahr 1972 in der Episode Stop Killing Me aus der Serie Night Gallery.

Charlton Heston

Der Mann, der Taylor war

In den letzten Jahren seines Lebens wurde das Bild, das die Öffentlichkeit von Charlton Heston hat, deutlich verzerrt. Sein markiger Spruch »Aus meinen toten kalten Händen« mit hochgerecktem Gewehr während einer Rede für die National Rifle Association ging um die Welt – und Heston erschien in den Köpfen der Menschen dort draußen wie ein Hardliner, doch er war ein weitaus komplexerer Mensch, der sich in den 60er Jahren für Bürgerrechte einsetzte, mit Martin Luther King Jr. 1963 gen Washington marschierte und gegen die Rassentrennung eintrat.

Charlton Heston wurde als John Charles Carter am 4. Oktober 1924 in Evanston, Illinois, geboren. Hestons Familie hat englische und schottische Wurzeln, und er geht direkt zurück auf den Clan der Frasers. Auch ein Grund, warum er später seinen Sohn Fraser nannte.

Als Heston zehn Jahre alt war, ließen sich seine Eltern scheiden. Wenig später heiratete seine Mutter wieder, und zwar Chester Heston. Die Familie zog nach Wilmette, einem kleinen Vorort von Chicago. Dort besuchte Heston, der nun auch offiziell den Namen seines Stiefvaters trug, die New Trier High School.

Hier machte er auch erste Bekanntschaft mit der Schauspielerei, als er sich dem Theaterprogramm der Schule anschloss. Später war er am Winnetka Community Theatre tätig und erhielt ein Stipendium an der Northwestern University.

Nachdem die USA in den Zweiten Weltkrieg eingetreten waren, wollte auch Heston seinen Beitrag leisten. Er verpflichtete sich bei den United States Army Air Forces und diente zwei Jahre als Funker und Kanonier auf einer B-25. Damals war er auf den Alëuten stationiert und schaffte es in seiner Militärkarriere bis zum Rang eines Staff Sergeants.

Im selben Jahr machte er auch seiner Freundin Lydia Maria Clarke einen Heiratsantrag, den diese annahm.

Nachdem Heston aus dem Krieg zurückgekehrt war, zog er mit seiner Frau nach New York. Sie lebten im weniger schönen Viertel Hell’s Kitchen, wo beide als Models arbeiteten.

Dies war nötig, um zu überleben, aber echtes Interesse hatte Heston für diese Arbeit nicht. Stattdessen wollte er als Schauspieler auf der Bühne stehen. Um diesem Traum näherzukommen, entschieden Lydia und er sich, das Playhouse in Asheville, North Carolina, zu leiten. Dies war 1947, doch schon ein Jahr danach kehrten sie nach New York zurück, denn Heston war eine Nebenrolle in einem Broadway-Stück angeboten worden.

Wenig später schlossen sich auch erste Auftritte im Fernsehen an, und Heston wurde ein Film offeriert. Seine Frau gab zu bedenken, dass sie beide eigentlich im Fernsehen und auf der Bühne aktiv sein wollten. Und immerhin hatte er ein Engagement bei der erfolgreichen Fernsehserie Studio One erhalten. Doch Heston meinte: »Nur dieser eine Film. Um mal zu sehen, wie es ist.«

Aber dieser eine Film sollte für Heston alles verändern. Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte.

Hollywood hatte gerufen – und Heston war gekommen. 1950 spielte er in dem Film Noir Stadt im Dunkel(Dark City) mit. Hier hatte er die Rolle des Ganoven Danny Haley, mit der er arbeiten konnte. Heston lieferte eine gute Darstellung ab, aber eines mochte nicht ganz passen. Und das brachte die Figur des Captain Harvey bei einer Verhörszene auf den Punkt: »Sie sehen nicht aus wie ein Gangster.«

Damit hatte er recht. In Hestons Darstellung war etwas Edelmütiges. Für eine Figur wie Danny Haley passte dies nicht, aber es war schon Ausdruck dessen, was Hestons Karriere später bestimmen sollte.

Für Heston war der Film ein Erfolg. Schon im Vorfeld hatte er den Agenten Herman Citron für sich begeistern können. Und Citron setzte sich für seinen Schützling derart ein, dass er einen Vertrag zustande brachte, der damals außergewöhnlich war: Heston war nicht, wie es üblich war, an ein einziges Studio gebunden, sondern konnte frei wählen, was er als nächstes anpacken wollte.

Nach Stadt im Dunkel war Heston wieder auf Fernsehen und Bühne abonniert, doch dann fiel er Cecil B. DeMille auf. Der suchte gerade nach einem Mimen für seinen nächsten Film, Die größte Schau der Welt(The Greatest Show on Earth, 1952). DeMille hatte Stadt im Dunkel nicht gemocht, ihm gefiel aber Heston. Und darum war er bereit, es mit ihm zu versuchen. DeMille galt als schwierig, besonders zur Crew, war zu den Schauspielern jedoch immer freundlich. Und Heston, so Jesse Lasky Jr., ein Autor, der häufig mit dem Regisseur arbeitete, gehörte zu den Schauspielern, die DeMille am liebsten hatte.

Der Streifen war in den USA ein riesiger Erfolg und heimste den Oscar als bester Film des Jahres ein. Nach dem durchschlagenden Erfolg des Films war Charlton Heston plötzlich bekannt. Er war noch nicht der Star, der er nur wenige Jahre später sein sollte, aber er befand sich auf dem Weg.

Und an Angeboten mangelte es nicht mehr. So drehte Heston im Wechsel zwischen Film und Fernsehen Projekte wie Der weiße Sohn der Sioux(The Savage, 1952), Wildes Blut(Ruby Gentry, 1952), Pony Express(Pony Express, 1953) oder Der Privatkrieg des Major Benson (The Private War of Major Benson, 1955).

1956 sollte dann jedoch Hestons große Stunde schlagen. Er hatte schon in verschiedenen erfolgreichen Filmen mitgespielt, doch keiner nach Die größte Schau der Welt konnte mit diesem Werk mithalten. Sein nächster Film sollte es jedoch wieder können, war es doch erneut Cecil B. DeMille, der ihn anheuerte.

DeMille hatte Die zehn Gebote(The Ten Commandments, 1956) vorbereitet, eine epische Verfilmung der Geschichte von Moses. Und da DeMille der Überzeugung war, dass Heston der Moses-Statue von Michelangelo zum Verwechseln ähnlich sah, war ihm von vornherein klar, dass nur er diese Rolle spielen konnte.

Das dreieinhalbstündige Monumentalwerk wurde für sieben Oscars nominiert, erhielt aber nur den für die Spezialeffekte. Ein Erfolg war der Film trotzdem, auch wenn Heston selbst das Gefühl hatte, dass er durch dieses Werk weniger profitierte. Aus der Retrospektive kann man dies verneinen, denn es war in der Summe dieser Film, der den Grundstein für Hestons Erfolg legte.

Heston selbst meinte später einmal lakonisch: »Wenn man in zwei DeMille-Filmen dabei war und darauf keine Karriere aufbauen kann, wird man es nie schaffen.« Heston schaffte es.

Im Jahr 1958 schickte man Heston ein Drehbuch, das ihm gefiel: Im Zeichen des Bösen (Touch of Evil). Doch zu dem Zeitpunkt hatte es bereits derart viele Crime-Filme gegeben, dass er unschlüssig war. Er wollte wissen, wer die Regie führte. Die Produzenten konnten ihm dies nicht sagen, doch sie versuchten ihn damit zu ködern, dass Orson Welles die Schurkenrolle geben würde, worauf Heston nur meinte: »Wissen Sie, Orson Welles ist ein ziemlich guter Regisseur. Ist Ihnen nie in den Sinn gekommen, ihm die Regie zu überlassen?«

Heston spielt in Im Zeichen des Bösen den Polizisten Ramon Miguel Vargas, der in einem Mord ermittelt und dabei auf den von Welles gespielten zwielichtigen Quinlan stößt. Der mit exzellenter Schwarzweißfotografie aufwartende Film gilt als einer der letzten Vertreter des Film Noir, der Orson Welles jedoch vom Studio aus den Händen genommen und in einer deutlich kürzeren Fassung in die Kinos gebracht wurde.

Heston genoss die Arbeit mit Welles, einem Mann, für den er tatsächlich das überstrapazierte Wort »Genie« benutzte, doch als der Film 1958 in die Kinos kam, war er vom Endergebnis ein wenig enttäuscht. Erst mit verstreichender Zeit wurde auch ihm selbst klar, welch großer Wurf dieser Film wirklich ist.

Direkt an Im Zeichen des Bösen schloss sich William Wylers ungewöhnlicher Western Weites Land(The Big Country, 1958) an, in dem Heston zusammen mit Gregory Peck agierte. Obschon beide total gegensätzliche politische Ansichten hatten, verstanden sie sich dennoch gut – und Heston bezeichnete Peck später als einen der anständigsten Menschen, die er jemals getroffen habe.

Bemerkenswert ist der Film auch, weil Wyler versuchte, auf Nahaufnahmen soweit wie möglich zu verzichten, um die Weite des Landes damit vielfach eindringlicher wirken zu lassen.

Danach spielte Heston in König der Freibeuter (The Buccaneer, 1958) mit. Der Film war von Cecil B. DeMille initiiert worden, doch aufgrund seiner schwächlichen Konstitution konnte er nicht selbst Regie führen. Stattdessen nahm Anthony Quinn, sein Schwiegersohn, auf dem Regiestuhl Platz. Heston agierte als General Andrew Jackson in Perücke und schwerem Make-up. Als Gegenspieler hatte Heston hier Yul Brynner, der mal ohne Glatze, dafür aber mit feinem Bärtchen in Erscheinung trat.

Der Film, der hauptsächlich in Studiokulissen entstanden war, wirkte unecht und unaufgeregt. Zwei Adjektive, die auf Hestons nächsten Film nicht im Mindesten passten.

1959 war das Jahr, in dem Heston endgültig zum Superstar aufstieg. Dabei war er gar nicht die erste Wahl für die Rolle des Judah Ben Hur (Ben Hur, 1959).

Zuerst hatte man den Part Burt Lancaster angeboten, der ablehnte, weil er keine religiös verbrämten Stoffe unterstützen wollte. Dann wandte man sich an Rock Hudson. Doch auch dieser zögerte. Heston war zudem für den Part des römischen Antagonisten Messala vorgesehen.

Doch als William Wylers erste Wahl absprang und er sich der guten Zusammenarbeit mit Heston bei Wildes Land erinnerte, bot man ihm die Hauptrolle an. Nach kurzem Zögern griff der Schauspieler zu. Zuvor hatte er noch Zweifel, ob dieser Monumentalfilm seiner Karriere einen Push geben würde – etwas, das er von Die zehn Gebote erwartet hatte, aber was seiner Meinung nach nicht eingetreten war.

Die Dreharbeiten zu Ben Hur waren gewaltig. Riesige Sets wurden errichtet. Und das Wagenrennen war das größte Highlight des Films. Wyler standen 12,5 Millionen Dollar zur Verfügung. Ein für damalige Zeiten unglaublich luxuriöses Budget.

Der Part von Messala, Ben Hurs Freund, der schließlich zu seinem Erzfeind wird, wurde zunächst Stewart Granger angeboten, der auf Anraten seines Agenten ablehnte. Leslie Nielsen, später bekannt für Die nackte Kanone(The Naked Gun, 1988), absolvierte einen Screen Test, bevor man sich schließlich für Stephen Boyd entschied.

Ben Hur war ein phänomenaler Erfolg, der allein in den USA mehr als 50 Millionen Dollar einspielte. Als die Oscarverleihung kam, heimste der Film elf der begehrten Statuen ein (das gelang später nur noch Titanic[Titanic, 1996] und Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs[The Lord of the Rings: The Return of the King, 2003]). Nominiert war er für zwölf Oscars, doch der für das beste Drehbuch ging an einen anderen Film – ein Grund hierfür war, dass Karl Tunberg offiziell das Skript geschrieben hatte, gut die Hälfte aber von Christopher Fry stammte, der auch für die besten Dialogzeilen verantwortlich zeichnete. Fry war allerdings nicht in der Screen Writers’ Guild, und für Tunberg wollten die Kollegen offenbar nicht stimmen.

Heston erhielt den Oscar als bester Hauptdarsteller. Mit einem Film war er auf dem Zenit seines Schaffens angekommen.

Auch sein nächster Film war ein monumentales Werk. 1961 kam El Cid(El Cid) in die Kinos. Darin spielt Heston den spanischen Edelmann Rodrigo Diaz de Bivar, den die Mauren ehrfürchtig nur El Cid nennen. Gedreht wurde der Film vom großen Regisseur Anthony Mann, der vor allem für seine tollen Western bekannt ist. Auch El Cid erwies sich als Hit und zementierte Hestons Ruf als Star des Monumentalepos.

Nach zwei kleineren Filmen wurde er diesem Ruf erneut gerecht, wobei 55 Tage in Peking(55 Days at Peking, 1963) immerhin nicht in der Antike oder dem Mittelalter, sondern im Jahr 1900 spielte.

Den Hintergrund des Films liefert der Boxeraufstand in China, das zu jener Zeit weithin unter dem Einfluss westlicher Mächte stand. Während des Boxeraufstandes ordnete die Kaiserin den Tod aller Ausländer im Lande an. Und im Ausländerviertel verschanzten sich Vertreter aller Nationen, die 55 Tage ausharren mussten, bis der Aufstand blutig niedergeschlagen worden war.

Der Film wurde von Nicholas Ray inszeniert, Heston spielt den amerikanischen Soldaten Major Matt Lewis. Der Film hat ein großes Staraufgebot zu bieten, darunter David Niven und Ava Gardner, aber das US-Publikum konnte er weniger begeistern.

Noch epischer als üblich gestaltete sich Die größte Geschichte aller Zeiten(The Greatest Story Ever Told, 1965), in der George Stevens das Leben und Wirken von Jesus Christus nacherzählte. Der episodenhafte Film, in dem Heston als Johannes der Täufer zu sehen ist, hatte ursprünglich eine Laufzeit von 298 Minuten, wurde dann jedoch vom Studio auf 235 Minuten getrimmt, von denen 196 Minuten in der deutschen Fassung übrigblieben.

Der Film ist zerfahren, weist jedoch ein riesiges Staraufgebot auf. Sogar John Wayne spielte mit, allerdings nur in einem Cameo-Part als römischer Zenturio zum Ende des Films. Heston ließ sich durch dessen Darstellung zu der Bemerkung hinreißen, dass manche Schauspieler einfach nicht das Gesicht haben, um altertümliche Rollen wie die römischer Zenturionen zu spielen.

Im selben Jahr war Charlton Heston auf der Leinwand als Michelangelo in Inferno und Ekstase(The Agony and the Ecstasy, 1965) zu sehen. Außerdem wirkte er in dem historischen Actionfilm Die Normannen kommen(The War Lord, 1965) mit. Der interessanteste Film dieses Jahres ist jedoch Sierra Charriba(Major Dundee