Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Im Reich der Musen Das Land zwischen Ischl und Hallstatt, zwischen Gmunden und Aussee breitet seit jeher seine unermesslichen Schätze vor der Welt aus: Wie keine andere Region vereint das Salzkammergut ländliches Ambiente und urbanes Lebensgefühl. Dietmar Grieser ist jenen Spuren gefolgt, die Größen wie Gustav Mahler, Adalbert Stifter oder Thomas Bernhard hinterlassen haben. Sein Resümee: In anderen Teilen Österreichs hat man Urlaub, hier wurde Geschichte gemacht. Unter den Händen begnadeter Maler, Dichter, Musiker, Architekten und Gelehrter entstand eine Seelenlandschaft, die Klimt zu seinem »Kuss«, Ralph Benatzky zum »Weißen Rössl« oder Felix Salten zu seinem Welterfolg »Bambi« inspirierte. Auch Maria Jeritza, Theodor Billroth, Mathilde Wesendonck, Viktor Kaplan, Maria Cebotari und Carl Zuckmayer kann man hier begegnen – auf diesem für Jakob Wassermann »anderen Planeten«, der bis heute nichts von seinem Zauber verloren hat. Mit zahlreichen Abbildungen

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 254

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Dietmar Grieser

Es muss was Wunderbares sein …

Das Salzkammergut und seine Künstler

Mit 34 Abbildungen

Bleiben wir verbunden!

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage amalthea.at und abonnieren Sie unsere monatliche Verlagspost unter amalthea.at/newsletter

Wenn Sie immer aktuell über unsere Autor:innen und Neuerscheinungen informiert bleiben wollen, folgen Sie uns auf Instagram oder Facebook unter @amaltheaverlag

Sie möchten uns Feedback zu unseren Büchern geben?Wir freuen uns auf Ihre Nachricht an [email protected]

Der Umwelt zuliebe #ohnefolie

© 2023 by Amalthea Signum Verlag GmbH, Wien

Alle Rechte vorbehalten

Überarbeitete und ergänzte Neuausgabe des 1993 unter dem Titel »Nachsommertraum« erschienenen Buches

Umschlaggestaltung und Satz: Nica Steiner

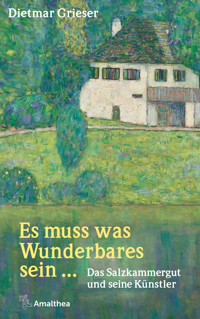

Umschlagabbildung: Gustav Klimt, »Litzlbergkeller«, 1915/16, Öl auf Leinwand (Ausschnitt).

© Privatsammlung, Foto: Leopold Museum, Wien

Herstellung: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, Heimstetten

ISBN 978-3-99050-257-0

eISBN 978-3-903441-17-0

Für Karina

Inhalt

Vorwort

Stören bei Todesstrafe verboten

Gustav Mahler in Steinbach

Isoldes Ruhe

Mathilde Wesendonck am Traunsee

Dacapo für den Kaiser

Maria Jeritza in Unterach

Die Waisen von Litzlberg

Maria Cebotari und ihre Kinder

Eiskaffee für Sisi

Oscar Blumenthal in Ischl

Die Ungeküsste

Gustav Klimt in Kammer

Rote Madonna

Emma Adler in Nußdorf

Faust, zweiter Teil

Theodor Billroth in St. Gilgen

Der erste Grüne

Viktor Kaplan in Rochuspoint

Die Erdbeerkinder

Adalbert Stifter in Hallstatt

Die Schlangengrube

August Strindberg am Mondsee

Annäherung an einen anderen Planeten

Jakob Wassermann in Altaussee

Bambis Heimat

Felix Salten in Unterach

Paradies auf Abruf

Carl Zuckmayer und Thomas Bernhard in Henndorf

Der Gendarm und seine Dichter

Alois Mayrhuber in Bad Aussee

Literaturnachweis

Bildnachweis

Namenregister

Der Autor

Vorwort

»Wien um 1900« – ein Markenzeichen, um das uns die Welt beneidet. Es ist die gängige »Formel« (oder anglo-deutsch »brand«) für jenes enorme geistig-künstlerische Potenzial, das das heute kleine vom einstmals großen Österreich geerbt hat. Doch das Phänomen hat noch eine zweite Seite, und die ist weit weniger im allgemeinen Bewusstsein verankert: In dieser lange versunkenen Epoche, da Wien zu jenen Welthauptstädten der Kultur zählte, in denen sich die schöpferischen Geister der Zeit drängten, gab es im Westen des Landes eine Art Dependance, sozusagen ein ländliches Gegenstück dieses Fin-de-siècle-Wien, in dem, sobald die allsommerliche Stadtflucht einsetzte, das Leben der oberen Zehntausend seinen Fortgang nahm: das Salzkammergut. Natürlich zogen auch andere österreichische Ferienlandschaften die Prominenz aus der Metropole an, doch keine von ihnen mit ähnlicher Sogkraft. Anderswo machte man Urlaub, im Salzkammergut wurde Geschichte gemacht. Es kann kein Zufall sein, dass damals für das Gebiet zwischen Gmunden und Aussee, zwischen Hallstatt und Fuschl der Begriff »Seelenlandschaft« aufkam.

Und so war es denn auch nicht das platte Ferienerlebnis, das mich bei den Recherchen für dieses Buch interessierte, sondern das, was daraus entstand: die Frucht, die es trug. Die künstlerische Initialzündung, der Geistesblitz des Gelehrten. Der Nachsommer. Das, was der touristischen Laufkundschaft für gewöhnlich verborgen bleibt: Salzkammergut als Genius Loci. Oder genauer: als Locus Genii. Die Verzauberung, die im Sommernachtstraum die Elementargeister wachruft – war nicht Ähnliches auch hier am Werk? Auf diese Thematik nahm der ursprüngliche Titel Nachsommertraum dieses erstmals 1993 erschienenen Buches Bezug.

Adalbert Stifter, dem auf einer Dachsteinwanderung jene beglückende Begegnung widerfährt, die ihn zu der Meistererzählung Bergkristall inspiriert. Oder Gustav Klimt, ohne dessen Attersee-Erlebnis es keinen Kuss gäbe. Gustav Mahler, der erst in seinem Steinbacher »Komponierhäuschen« zu höchster Vollendung findet. Jakob Wassermann, der das Ausseerland als seinen ureigenen »Planeten« entdeckt. Oder Mathilde Wesendonck, die in der Villa Traunblick ihrem pathetischen Wagner-Kult huldigt.

Was hat es mit den Wiesengründen des Wasnerin-Plateaus auf sich, wo Wilhelm Kienzl den Evangelimann komponiert, welches sind die Wälder, in denen Bambi-Autor Felix Salten »seine« Tierwelt belauscht hat? Theodor Billroth, Arzt und Musiker, verwandelt sich in St. Gilgen in einen leidenschaftlichen Architekten und Baumeister, der Erfinder Viktor Kaplan auf seinem Besitz bei Unterach in einen Vorläufer der Grünen. Kaiser Franz Joseph stellt in Bad Ischl die Weichen für Maria Jeritzas Weltkarriere, Alexander Lernet-Holenia verwirklicht in St. Wolfgang seinen anachronistischen Traum vom unbeugsamen Herrenmenschen; August Strindberg, seiner neurotischen Verstrickungen nicht Herr werdend, fantasiert vom »Tod in Mondsee«.

Ohne seine Kaltenbacher Urlaubsbekanntschaften hätte Oscar Blumenthal nicht das Weiße Rössl, ohne seinen Umgang mit den Dörflern von Oberwang hätte Leo Fall nicht den Fidelen Bauer, ohne ihre Pensionatszeit in Gmunden hätte Barbara Frischmuth nicht ihren Debütroman Die Klosterschule schreiben können. Und was ist mit den Kindern von Opernstar Maria Cebotari, deren grausames Schicksal seinerzeit die Welt zu Tränen rührte – konnten sie endlich am Attersee das ersehnte neue Leben beginnen? Mit Thomas Bernhard, für jede Grenzüberschreitung gut, verlassen wir das Salzkammergut und finden uns im benachbarten Flachgau wieder, wo sich die Wege des vierunddreißig Jahre Jüngeren mit denen eines anderen Großen der Literatur kreuzen: Carl Zuckmayer.

Dies ist es, was das Besondere am Salzkammergut jener Jahre ausmacht: ein aus wechselseitiger Durchdringung von Urbanem und Ländlichem hervorgegangenes, spezifisch österreichisches Lebensgefühl, dem nachzuspüren umso mehr lohnt, als das Reservoir seiner Zeugen unerbittlich zur Neige geht. Die 2024 erfolgende Erhebung der Region Bad Ischl/Salzkammergut zur »Europäischen Kulturhauptstadt« wird – so ist zu hoffen – stark und nachhaltig dazu beitragen, dass dieses geistig-künstlerische Kapital erhalten bleibt, ja weiterwirkt, nicht bloß ferne Erinnerung ist. »Die Schönheit, wenn schon manche Jahre über sie gegangen sind«, heißt es in Stifters Nachsommer. Diese Schönheit für mehr als nur einen Augenblick festzuhalten, ist Sinn und Zweck auch des vorliegenden Buches. »Es muss was Wunderbares sein« heißt es nicht nur in einem der bekanntesten Schlager aus der Operette Im Weißen Rössl, sondern erzählen sich auch so manche heimgekehrte Urlauber, die schon von der nächsten Sommerfrische im schönen Salzkammergut träumen …

Stören bei Todesstrafe verboten

Gustav Mahler in Steinbach

Berchtesgaden, wo man im Vorjahr die Sommerferien verbracht hat, war schön, aber mit zu viel Ablenkung verbunden. Wie soll man da zum Komponieren kommen? In Hamburg, wo Gustav Mahler als erster Kapellmeister des Stadttheaters unter Vertrag steht, ist es sowieso unmöglich: Die Hektik des Bühnenbetriebs lässt keinerlei Beschäftigung mit größeren Werken zu; da kann er schon froh sein, wenn es ihm wenigstens gelingt, sich ab und zu ein Lied abzuringen; Des Knaben Wunderhorn ist im Entstehen.

Jetzt, im Sommer 1893, will der Dreiunddreißigjährige endlich die Zweite Symphonie vollenden und sogleich die Dritte in Angriff nehmen. Wenn also Justine, seine Schwester, abermals Quartiermacherin spielt und nach einem geeigneten Ferienretiro Ausschau hält, soll es vor allem ein ruhiger Platz sein, an dem man ungestört arbeiten kann. Weitere Bedingungen: Landschaftlich reizvoll muss es sein und preiswert – seit dem Tod der Eltern vor fünf Jahren kommt Gustav Mahler für seine jüngeren Geschwister auf.

Justine Mahler, begleitet von Gustav Mahlers Seelenfreundin Natalie Bauer-Lechner, wird am Attersee fündig. In Steinbach, einem ruhigen Dorf am Ostufer, gibt es einen verschlafenen Landgasthof, in dem man eine komplette Etage mieten kann. Wenn man zu fünft anreist – Gustav, Justine, Emma, Otto und Natalie –, sind diese fünf Schlafkammern samt eigener Küche, Speisezimmer und großem Balkon genau das Richtige. Justine schließt für zweieinhalb Monate ab: von Mitte Juni bis Ende August.

Die spartanische Einrichtung im Gasthof Zum Höllengebirge wird mit einfachstem Mobiliar, das man aus rohem Holz zusammenzimmern und mit billigem Kreton verkleiden lässt, aufgebessert. Ein ledernes Sofa, das je nach Bedarf von einem ins andere Zimmer transportiert wird, bildet das Prunkstück. Aus Wien wird ein Stutzflügel herangeschafft.

Steinbach hat auch den Vorteil, dass in Momenten, in denen man der schöpferischen Ruhe überdrüssig und auf vertraute Geselligkeit aus ist, enge Freunde in der Nähe sind: In Nußdorf, am gegenüberliegenden Ufer des Sees, logieren der Sozialistenführer Victor Adler und der Publizist Engelbert Pernerstorfer mit ihren Familien.

Um den 20. Juni 1893 hält der Mahler-Tross in Steinbach Einzug. Am Vormittag bleibt der »Ferienkomponist« (wie man Gustav Mahler in Anspielung auf seine Zwangslage, wegen der starken Inanspruchnahme als Kapellmeister für jegliche schöpferische Arbeit auf die sommerliche Theaterpause angewiesen zu sein, nennen wird) auf seinem Zimmer und schreibt; nach Tisch und Mittagsschlaf unternimmt man gemeinsame Spaziergänge und Radpartien in die nähere Umgebung. Die Quartierwahl erweist sich als vortrefflich: Gustav Mahler kommt mit seinem Arbeitspensum gut voran, schafft innerhalb weniger Wochen das Andante und das Scherzo der Zweiten Symphonie, die Lieder Des Antonius von Padua Fischpredigt und Rheinlegendchen sowie einiges mehr.

Und doch – ganz ideal ist es nicht. Der Gasthof Zum Höllengebirge liegt dicht an der Uferstraße; andere Logiergäste gibt es zwar keine, wohl aber zu den Mahlzeiten einkehrende Ausflügler, und auch die ständige Nähe der eigenen Familienmitglieder führt zu Irritationen des auf totale Abgeschirmtheit erpichten Künstlers. Wenn Gustav Mahler ans Fenster seines Zimmers tritt, fällt sein Blick auf eine feldblumenübersäte Wiese, die sich, einer Landzunge gleich, von der Hinterfront des Gasthofs bis ans Seeufer erstreckt. Sich hierher zur Arbeit zurückzuziehen, den Seinen nahe und doch von ihnen abgesondert, schiene ihm ideal, und so reift in ihm ein wahrlich extravaganter Plan: Wie wär’s, wenn er sich an den Ausläufern dieser Wiese, schon dicht gegen das Wasser zu, ein Häuschen errichten ließe, in dem er ganz für sich allein ist?

Schwester Justine und Freundin Natalie, für alles Organisatorische des praktischen Alltags zuständig, nehmen die Sache in die Hand. Mit den Besitzern wird man rasch einig: Sowohl die junge Anna Scheicher, der der Grund gehört, wie der Pächter, der die Gastwirtschaft betreibt, stimmen der Übereignung des zu dieser Zeit wertlosen Fleckchens Land zu, Baumeister Josef Lösch im nahen Schörfling erstellt einen detaillierten »Kosten-Überschlag«. 395 Gulden und 94 Kreuzer werden für die primitive Hütte veranschlagt, die aus nichts als einem einzigen quadratischen Raum besteht, mit Doppelfenstern nach drei Seiten und einer Glastür, die zum Gasthof weist. Ein roher, schindelgedeckter Dachstuhl schließt das Gehäuse nach oben hin ab. An Mobiliar braucht man nur einen Tisch, ein paar Sessel und – nicht zu vergessen! – ein Öfchen, das an kühlen Tagen mit Holzfeuer geheizt wird. Und natürlich muss der Stutzflügel darin Platz finden, den man bei einer Wiener Piano-Fabrik ausgeborgt hat.

Noch im Herbst 1893 – Gustav Mahler ist längst wieder in Hamburg, seine Geschwister sind nach Wien zurückgekehrt – liegen die Pläne vor. Baumeister Lösch kassiert 45 Gulden Anzahlung, die zweite Rate wird nach Fertigstellung des Häuschens, der Rest im Jahr darauf fällig.

Im Frühjahr 1894 inspiziert Natalie Bauer-Lechner die Baustelle und moniert sogleich den schleppenden Fortgang der Arbeiten. »Ich war enttäuscht«, schreibt sie in einem an »Wohlgeboren Bau- und Maurer-Meister Franz Lösch in Schörfling« adressierten Kartenbrief, »den Musikpavillon noch in so unfertigem Zustande anzutreffen, denn das Ziegelwerk muß doch längst trocken sein, um den Bau fertig machen zu können! Ich bitte Sie dringendst, nun aber wenigstens umgehend daran zu schreiten, denn die Familie Mahler trifft schon zu Pfingsten in Steinbach ein, und Director Mahler wäre unglücklich und wütend, wenn sein Pavillon nicht fix und fertig wäre.«

Das stimmt zwar nicht: Gustav Mahler wird nicht vor dem 10. Juni in Steinbach eintreffen, aber die besorgte Freundin will dem säumigen Baumeister Dampf machen. Auch dringt sie, was die Details der Ausführung betrifft, auf volle Erfüllung des Vertrages.

Am 30. Mai geht ein zweites Mahnschreiben nach Schörfling: »Wir sind bereits hier und mit dem Pavillon sehr zufrieden, nur eines müssen Sie unbedingt noch machen, da es sonst einfach in einem wichtigen Punkt nicht zu brauchen ist und der Vereinbarung nicht entspricht: Es sind die Fensterverschlüsse …« Der peinlich genauen Auflistung sämtlicher festgestellten Mängel folgt die strenge Aufforderung zu deren unverzüglicher Behebung: »Das Geld (die diesjährige Rate) erhalten Sie sofort, wenn dies in Ordnung ist.«

Baumeister Lösch erledigt alles zur Zufriedenheit seiner Auftraggeber, und so kann Gustav Mahler schon am fünften Tag seines zweiten Steinbach-Aufenthalts, am 15. Juni 1894, an seinen Freund und Englischlehrer, den Physiker Arnold Berliner, brieflich berichten: »Ich bin in der Arbeit! Das ist die Hauptsache! Mein Häuschen (auf der Wiese), neu gebaut, ein idealer Aufenthalt für mich! Kein Laut in der weiten Runde! Umgeben von Blumen und Vögeln (welche ich nicht höre, sondern nur sehe) …«

Ab Sommer 1894 »in Betrieb«: Gustav Mahlers Komponierhäuschen in Steinbach am Attersee

Und auch einen zärtlichen Namen hat er für sein »Arbeits-Sanctuarium« parat: »Schnützelputzhäusel« nennt er es in Anspielung auf eines der Gedichte aus Achim von Arnims und Clemens Brentanos Liedsammlung Des Knaben Wunderhorn, die er gerade vertont. »Im Schnützelputzhäusel, da tanzen die Mäusel!« Sollte dem wirklich so sein, werden es die beiden Kätzchen zu schätzen wissen, die Mahler, wenn er frühmorgens das Haus verlässt, in seine Rocktaschen steckt und ins Komponierhäuschen mitnimmt, auf dass sie ihm dort Gesellschaft leisten. Von anderem Getier wird später Kollege Bruno Walter zu berichten wissen, der Gustav Mahler in seinem Allerheiligsten besuchen darf: Inzwischen dicht von Efeu bewachsen, wimmele es auf dem Dach von »unzähligen Käfern«, die beim Öffnen der Tür auf den Eintretenden »herabgeschüttelt« werden …

Seine Begleitung hat sich Mahlers strenger Tageseinteilung sklavisch zu unterwerfen. Um anderntags frisch zu sein, geht er früh zu Bett, gegen halb sieben steht er auf und begibt sich aus dem Gasthof ins Komponierhäuschen, wo schon das Frühstück, das er stets allein einnimmt, für ihn bereitsteht. Die erste Zeit hält er sich an die vereinbarte Mittagsstunde und erscheint pünktlich um zwölf zum gemeinsamen Mahl, doch mit der Zeit und mit zunehmender Intensität seiner Arbeit wird es später und später, und nicht selten müssen die hungrigen Geschwister bis drei warten, ehe sich die Tür des Komponierhäuschens öffnet. Bleibt es geschlossen, so darf er »bei Todesstrafe« – wie Natalie Bauer-Lechner ihrem Tagebuch anvertraut – von nichts und niemandem gestört werden. Auch noch so dringende Telegramme, auch noch so wichtige Besucher sind unter allen Umständen zurückzuhalten.

Da Mahler zu Migräne neigt, die seine Tätigkeit lahmlegen könnte, kommt nur leichte Diätkost auf den Tisch, an Getränken bevorzugt er einfaches klares Quellwasser. In der Regel ein mäßiger Zigarettenraucher, greift er höchstens, wenn er sich für einen besonders gelungenen musikalischen Einfall belohnen will, nach Tisch zu einer der kostbaren Importzigarren, die man ihm zum Geschenk macht, und wenn es einen »größeren« Arbeitsabschluss zu feiern gilt, wird für den folgenden Tag ein Ausflug vorbereitet, der entweder ins Höllengebirge, ins sogenannte »Moos« oder an die Langbathseen führt. Im Rucksack nimmt man gebratenes Hühnerfleisch als Proviant mit; die Thermosflasche mit dem unentbehrlichen schwarzen Kaffee wird im Wasser eines Gebirgsbachs, in dessen Nähe man rastet, eingekühlt.

Der Egozentrik des Künstlers, nach dessen Pfeife alles zu tanzen hat, ist sich Gustav Mahler wohl bewusst, und in einem seiner Briefe an die Geliebte jener Tage, die Sängerin Anna von Mildenburg, klagt er sich sogar einer gewissen Rücksichtslosigkeit an: »Ich arbeite, lese, gehe spazieren, wie es die Stimmung mit sich bringt. Aber die armen Spatzen, Justi und Emma, die haben es doch zu schlecht, und ich fühle mich ordentlich als Rabenbruder, daß ich die schon seit vier Jahren in diese Einöde herschleppe, bloß weil ich den Sport habe, Symphonien und anderes zu komponieren!«

Mit verteilten Rollen sind sie in stetem Einsatz, jeglichen Lärm, der Gustav Mahler bei der Arbeit stören könnte, von ihm fernzuhalten. Natalie Bauer-Lechner, die auch hierin die Beflissenste ist, gibt dazu in ihren Tagebuchaufzeichnungen Köstliches zu Protokoll: »Was sich rührte und den mindesten Laut von sich gab, ward weit und breit aus dem Umkreis des Häuschens verjagt. Um die zahlreichen Dorfkinder für ihn unschädlich zu machen, hatten wir ein ganzes System ausgesonnen, sie fern und still zu halten. Es war ihnen nicht nur verboten, einen Fuß auf Mahlers Wiese zu setzen oder am See bzw. im See zu spielen und zu baden, sondern auch auf der Straße und in den Häusern durften sie nicht mucksen, was wir durch Bitten und Versprechungen, Naschwerk und Spielzeug erreichten.

Kam ein Leiermann oder wandernde Musikanten, so stürzte man sogleich mit einem ›Abfindungszehnerl‹ auf sie los, daß sie mitten im Ton verstummten. Aber auch jedes Getier: Hunde, Katzen, Hühner und Gänse konnten ihres Lebens in unserer Nähe nicht froh werden; sie wurden vertrieben und eingesperrt oder, wollten sie gar keine Ruhe geben, gekauft und verzehrt, um ihre Stimmen aus der Welt zu schaffen.

Ein förmlicher Krieg wurde mit den Raben geführt, die Mahlers Halbinsel umlagerten und umkreisten. Wir ließen für einen Gulden Belohnung ihre Nester abnehmen und forttragen. Ein erschossener Rabe aber hing zur Warnung und Abwehr für die krächzende Schar neben dem ›Schnützelputzhäusel‹. Zu solchen Gewaltmaßregeln sah sich Mahler um seiner Ruhe willen getrieben, er, der keine Fliege und keinen Käfer unnötigerweise ums Leben bringen sehen konnte und der ein Feind der Jagd als eines greulichen Barbarismus war. Auf die andere Seite des Häuschens aber war ein gräßlicher Popanz hingestellt, bestehend aus einem Heubündel mit quer durchgezogenem Besenstiel als Leib und Arme und einem Kürbishaupt, mit einem Schwimmkleid Justis, einem Rock Emmas und einem Riesenhut von mir angetan, zum Schreck für Mensch und Tier.«

Natalie Bauer-Lechner, selbst ausübende Musikerin, zieht sich, wenn sie auf der Bratsche üben will, von sich aus in ein leer stehendes Nachbarhaus zurück. Mehr als einmal geschieht es, dass sie panikartig aus dem Spiel herausgerissen und zu schnellstmöglichem Einschreiten alarmiert wird – etwa wenn sich Mahler durch »pfeifende Schnitter« auf einer angrenzenden Wiese oder »sing- und streitlustige Bauern« im Gasthausgarten gestört fühlt. Dann »war es meiner ganzen Schlauheit und Überredungskunst anheimgegeben, den Ruhestörern begreiflich zu machen, was wir von ihnen wollten, und sie durch Bier, Trinkgeld oder weiß Gott was sonst zum Schweigen zu bringen. Wollte es gar nicht gelingen, so sagte ich ihnen, der Herr sei nicht ganz richtig im Kopf …«

So ist Gustav Mahlers extreme Lärmempfindlichkeit für manchen Schlaukopf am Ort eine willkommene zusätzliche Einnahmequelle: Knechte kassieren einen Gulden, damit sie ihre Sensen und Sicheln nicht in Hörweite dengeln, und dem im nahen Unterach residierenden Alexander Girardi wird der bösartige Scherz nachgesagt, einen Werkelmann für einen Gulden vor Mahlers Komponierhäuschen aufspielen zu lassen, woraufhin dessen Schwestern den Unseligen mit zwei Gulden zum Verstummen bringen müssen und der Überglückliche, ohne sich weiter gemüht zu haben, mit einem Gewinn von drei Gulden von dannen zieht …

Was würde ein Mann wie Gustav Mahler zu der Rücksichtslosigkeit sagen, die heutzutage allenthalben regiert? Was er seiner Vertrauten Natalie Bauer-Lechner zum Thema »Brutalität der Geräusche« sagt, klingt jedenfalls wie ein Zwischenruf von einem anderen Stern: »Er erzählte mir, schon als Kind habe er gewünscht, unser Herrgott hätte doch jeden Menschen so ausgestattet, daß im Nu, wenn er zu laut wird, ihn etwas wie ein innerlicher ›Knüppel aus dem Sack‹ tüchtig prügeln und sofort zum Schweigen bringen sollte. ›Ich bin sicher‹, sagte er daran anschließend, ›daß die Menschheit in irgend einer späteren Epoche gegen Geräusche so empfindlich sein wird wie jetzt etwa gegen Gestank und daß es die schärfsten Strafen und öffentliche Maßregeln gegen Verletzung des Gehörs geben wird.‹«

Ist es für den Komponisten schon unerträglich, durch Lärmbelästigung bei seiner Arbeit gestört zu werden, so gibt es für ihn nichts Verbrecherischeres, als obendrein auch noch belauscht zu werden: »Könnt ihr es nicht begreifen, wie einem das jede Möglichkeit des Schaffens benimmt? Welche Indiskretion und Unzartheit, die jede innere Scham verletzt, liegt darin, noch Ungewordenes, erst im Entstehen Begriffenes fremden Ohren preiszugeben! Es ist mir, als wenn die Mutter sich entblößen und das Kind im Mutterleib der Welt zeigen wollte, bevor es geboren ist.«

Der Vergleich des Komponierens mit dem Austragen der Leibesfrucht, mit Zeugung, Schwangerschaft und Niederkunft zieht sich übrigens auch durch die Korrespondenz, die Gustav Mahler von seinem Sommersitz am Attersee aus führt. Seinem Jugendfreund, dem Archäologen Friedrich Löhr, schreibt er am 29. Juni 1894 aus Steinbach: »Lieber Fritz! Melde hiemit die glückliche Ankunft eines gesunden, kräftigen letzten Satzes der Zweiten. Vater und Kind befinden sich den Umständen angemessen; letzteres ist noch nicht außer Gefahr.«

Manchmal packt ihn das nackte Grauen, wenn ihm klar wird, auf welch ungeheuerliches Unternehmen er sich da eingelassen hat. »Das ist weit, weit über Lebensgröße, und alles Menschliche schrumpft wie ein Pygmäenreich dagegen zusammen«, vertraut er Natalie Bauer-Lechner an, als er sich mit ihr nach getaner Arbeit zu gemeinsamem Spazierengehen trifft. »Wahres Entsetzen faßt mich an, wenn ich sehe, wohin das führt, welcher Weg der Musik vorbehalten ist, und daß mir das schreckliche Amt geworden, Träger dieses Riesenwerkes zu sein.«

Hinzu kommt, dass er auch vor den kolossalen Ansprüchen erschrickt, die er an die Orchester stellt: »Ich brauche fünf Trompeten, zehn Hörner und sechs Klarinetten. Die finde ich nirgends vor, und nirgends wird man sie mir bewilligen wollen … Ich laufe Gefahr, überall wegen meiner maßlosen Forderungen angefeindet und gar nicht aufgeführt zu werden.«

Auch in den folgenden Sommern 1895 und 1896 weilt der »Ferienkomponist« in Steinbach. Die Zweite Symphonie ist nun abgeschlossen, die Dritte in Arbeit, und was deren Titel (Ein Sommermorgentraum) und Satzbezeichnungen (Was mir die Blumen auf der Wiese erzählen, Was mir die Tiere im Walde erzählen, Was mir die Morgenglocken erzählen etc.) schon andeuten, bestätigt die Partitur des sechssätzigen Riesenwerks aufs Grandioseste: In genialer Sublimierung fließt das, was Gustav Mahler von seinem »Arbeits-Sanctuarium« am Attersee aus sieht, hört und erlebt, in seine Musik ein: die Blumenwiese vor der Tür, die Tiere im nahen Wald, die Berge im Hintergrund.

Was bleibt, ist die Erinnerung: »Ferienkomponist« Gustav Mahler in späteren Jahren

Auf jedem seiner Spaziergänge führt Mahler ein Notenbüchlein mit, in das er Einfälle, die ihm unterwegs zukommen, an Ort und Stelle einträgt, und damit er dabei ungestört bleibt, geht er seinen Begleitern entweder voran oder hinterher. Als er bezüglich der Rhythmisierung eines Motivs aus dem letzten Satz der Zweiten Symphonie unschlüssig und gerade wieder einmal auf einer seiner Wanderungen unterwegs ist, steigt plötzlich ein Rudel kreischender Krähen vor ihm auf, und schon fällt ihm die langgesuchte Phrase ein. »Daß ich auch noch das Höllengebirge in die Tasche stecken werde – wer hätte das gedacht?«, zeigt er sich selber erstaunt über die inspirierende Wirkung der Atterseelandschaft, und als er eines Tages »seinem« Baumeister begegnet, dem er das Komponierhäuschen verdankt, vertraut er dem biederen Handwerker ein Geheimnis an, das auf diesen so großen Eindruck macht, dass es im Hause Lösch wie ein kostbarer Schatz gehütet und von Generation zu Generation weitergegeben wird: »Der See singt!« Der greise Kooperator Johann Lösch, ein Sohn des Baumeisters und passionierter Chronist dieses einzigartigen Beispiels kreativen Zusammenwirkens von Architektur und Tonkunst, hat den überlieferten Ausspruch seinem privaten Mahler-Archiv einverleibt, das über das bloße Aufbewahren der Kostenvoranschläge, Baupläne und Abrechnungen weit hinausgeht.

1896 erhält der Gasthof Zum Höllengebirge einen neuen Pächter, und mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Nicht genug damit, dass er die Wirtschaft vernachlässigt, stellt er auch an seine Sommergäste unverschämte Forderungen, und Mahler sieht sich schweren Herzens gezwungen, sein Komponierhäuschen aufzugeben. Ein letztes Mal steigt er den Hügel im Rücken der »Seewies« hinauf und blickt auf das geliebte Tusculum zu seinen Füßen hinab: Es wird ein Abschied für immer. Und ein Abschied mit Tränen. Mahler wird zwar in späteren Jahren das Steinbacher Modell zweifach kopieren, doch weder das eine (auf einem Hang oberhalb von Maiernigg am Wörthersee) noch das andere (in einem Wäldchen bei Toblach im Pustertal) wird in seinem Rang an den Prototyp heranreichen.

Gustav Mahlers Komponierhäuschen am Attersee wird in der Folgezeit profanen Zwecken zugeführt, dient abwechselnd als Schlachthaus, Waschküche und Sanitäranlage. Aber ebendieser Nutzung, die für manche einer Entweihung gleichkommt, verdankt es sein Überleben, und so findet man, als fünfundachtzig Jahre später – im Zuge des massiv einsetzenden Mahler-Kults – die Idee aufkommt, das »Arbeits-Sanctuarium« unter Denkmalschutz zu stellen und der interessierten Öffentlichkeit als Gedenkstätte zugänglich zu machen, mit geringen Instandsetzungsarbeiten sein Auslangen. Die Campinggäste, die den geheiligten Bezirk seit Jahren umlagern, sind angehalten, ihn zu schonen, und der neue Betreiber des Gasthofs Zum Höllengebirge hält für die Mahler-Pilger aus aller Welt, die ihr Weg nach Steinbach führt, nicht nur den Schlüssel des Komponierhäuschens, sondern auch Mitbringsel der unterschiedlichsten Art bereit: vom Kaffeehäferl bis zur Schallplatte. Auch heute kann das Komponierhäuschen ganzjährig kostenlos besichtigt werden. Und wer, um Gustav Mahlers Sommermorgentraum der Jahre 1893 bis 1896 nachzuempfinden, schriftlicher Anleitung bedarf, vertiefe sich in die »Mahleriana« der Mahler-Muse jener Tage, die jeden Schritt ihres Idols, jedes seiner Worte in ihren Tagebüchern festgehalten hat: Natalie Bauer-Lechner.

Schwankend zwischen dem festen Willen, sie der Nachwelt zu bewahren, und der rigorosen Einschränkung, ihre Veröffentlichung aus Gründen der Diskretion nicht vor Ablauf einer Schutzfrist von hundert (!) Jahren zuzulassen, lässt sie sich kurz vor ihrem Tod im Juni 1921 doch noch zur Herausgabe des Manuskripts drängen. In ihrem Freundeskreis wird vor Sorge, sie könnte, was sie da in zwölfjähriger Gefolgschaft Gustav Mahlers – wie sie es selbst in ihrem Testament formuliert – »in begeistertster Erfülltheit und tiefster Hingabe, zumeist wenige Stunden nach dem Vernehmen oder Erleben, niedergeschrieben« hat, verbrennen, sogar eine Entmündigung erwogen. Dazu kommt es nicht: Zwei Jahre nach ihrem (und zwölf Jahre nach Mahlers) Tod erscheinen die Erinnerungen an Gustav Mahler in gekürzter Fassung in Buchform. Was deren besonderen Wert ausmacht, ist, dass ihre Objektivität – bei aller Schwärmerei – von keinerlei amourösen Weiterungen getrübt ist: Mahler nennt ihrer beider Beziehung eine »Kameradschaft« zweier verwandter Naturen, Natalie nennt es »Geschwisterliebe« – ein umso sichereres Gefühl, »als es nicht erleuchtet, aber auch nicht überglüht und geblendet von Leidenschaft war«.

Gustav und die zwei Jahre ältere Natalie, Tochter des Universitätsbuchhändlers und Verlegers Rudolf Lechner und der einer Wiener Professorenfamilie entstammenden Julie von Winiwarter, kennen einander von den gemeinsamen Studienzeiten am Wiener Konservatorium her. Als sie im Spätherbst 1890 in engeren Kontakt treten, ist die ausgebildete Bratschistin und Mitglied des Damenstreichquartetts Soldat-Roeger seit fünf Jahren von ihrem Mann, Alexander Bauer, Professor an der Technischen Hochschule, einvernehmlich geschieden; Gustav Mahler ist zu dieser Zeit Direktor des königlichen Opernhauses in Budapest.

»Für sich selbst nichts fordernd«, geht sie fortan ganz im Dienst an dem von ihr bewunderten Genie auf: wohnt Mahlers Proben und Aufführungen bei, begleitet ihn auf Reisen und zu Gastspielen, teilt mit ihm und seinen Geschwistern den Urlaub, ist also auch alle vier Sommer in Steinbach mit von der Partie. Ob sie ihm, »für ihn sorgend wie für ein kleines Kind«, Zettelchen an die vor der Tür hängenden Kleider heftet, um ihn dazu anzuhalten, auf nüchternen Magen unbedingt ein Glas Wasser zu trinken, den Tag mit ein paar Runden auf dem Fahrrad zu beginnen oder statt in der 14 Grad warmen Wanne im See zu baden; ob sie seinen Kindheitserinnerungen lauscht, während eines abendlichen Spaziergangs auf der Uferstraße nach Weyregg vom Anblick einer Keusche ausgelöst, die dem armseligen Elternhaus in dem ostböhmischen Dorf Kalischt verblüffend gleicht; oder ob sie ihn mit der Frage quält, wie denn bei ihm das Komponieren vonstatten gehe – alles und jedes trägt sie fein säuberlich in ihr Diarium ein und macht dieses somit zu einem Dokument von unschätzbarem biografischen Wert.

Gustav Mahler hat während seiner Sommeraufenthalte am Attersee die Angewohnheit, die zu dieser Zeit entstehenden und somit noch ungedruckten Partituren in einem eigenen Handkoffer aufzubewahren und in seinem Zimmer einzuschließen. Alle Bewohner des Gasthofs Zum Höllengebirge sind darüber informiert und streng dazu angehalten, bei Feuer oder sonstiger Gefahr zuallererst diesen Koffer in Sicherheit zu bringen. Natalie Bauer-Lechners Tagebüchern wurden solche Schutzmaßnahmen nicht zuteil. Verdient hätten sie es auch.

Isoldes Ruhe

Mathilde Wesendonck am Traunsee

Emil Hess ist Hofmusikus beim Herzog von Cumberland. Er erteilt den hohen Herrschaften in ihrem Gmundner Schloss Klavierunterricht, musiziert mit ihnen, arrangiert Hauskonzerte. Was seine eigenen musikalischen Präferenzen betrifft, so steht für ihn Richard Wagner an erster Stelle. Wenn er den Klavierauszug der Meistersinger aufs Notenpult legt, bleibt es nie beim bloßen Spiel der Hände: Obwohl kein ausgebildeter Sänger, intoniert er auch sämtliche Gesangspartien – anders wär’s für ihn nur eine halbe Sache.

Seit Weihnachten 1878 lebt in der Villa Traunblick am Westufer des Sees die Wagner-Muse Mathilde Wesendonck. Vier Tage vor ihrem fünfzigsten Geburtstag hat ihr Gemahl, der Seidenfabrikant Otto Wesendonck, den schlossähnlichen Besitz am südlichen Ortsausgang von Altmünster – Ebenzweier-Nachdemsee Nr. 15 lautet die exakte Bezeichnung der Parzelle – erworben. Sein beträchtliches Vermögen, das der dreizehn Jahre Ältere als Teilhaber der New Yorker Importfirma Loeschigk, Wesendonck & Co. in Amerika und Deutschland angehäuft hat, versetzt den erfolgreichen Geschäftsmann in die Lage, sich ins Privatleben zurückziehen und sich ganz und gar seinen persönlichen Neigungen widmen zu können.

Das gilt noch mehr für seine Frau, die, von den einen bewundert, von den anderen belächelt, aus ihrem Alterssitz am Westufer des Traunsees den reinsten Wagner-Tempel macht: Isolde, die ihrem Tristan huldigt. Auch der Vergleich mit der Rheintochter, die das Rheingold hütet, wäre zulässig: Mathilde Wesendonck stammt nicht nur – wie ihr Mann – aus dem rheinländischen Elberfeld, sie ist auch im Besitz der Urhandschrift der Orchesterpartitur der Walküre. Der Meister hat ihr das Original zum Geschenk gemacht.

Für den Wagnerianer Emil Hess ist es einer der aufregendsten Augenblicke seines Lebens, als er zum ersten Mal dieser Frau gegenübersteht. Freunde haben ihm die Einladung in die Villa Wesendonck vermittelt. Die Equipage fährt vor, der Bediente geleitet den Herrn Hofmusikus zum Portal des aus rotem Sandstein errichteten, mit Turm und Terrasse ausgestatteten Gebäudes. An der Treppe steht der Hausherr bereit, den Gast in Empfang zu nehmen: Otto Wesendonck ist eine stattliche Erscheinung von hünenhaftem Wuchs, blaue Augen, weißer Vollbart. König Marke, wie er leibt und lebt.

Die Zeit, bis die Frau des Hauses bereit ist, sich ihrem Besuch zuzuwenden, verbringt man mit angeregtem Geplauder über Eigenart und Erwerb des Anwesens. Es ist die typische Erfolgsstory des besitzstolzen Selfmademans, der in jungen Jahren in Amerika gelernt hat, anderen seinen Willen aufzunötigen. Auf der Suche nach einem standesgemäßen Altersdomizil bereist der Dreiundsechzigjährige das Salzkammergut, kommt so auch durch Altmünster und entdeckt am Zufahrtstor der am Ortsende auf halber Höhe gelegenen Herrschaftsvilla eine Tafel, die darauf hinweist, dass der betreffende Besitz zum Verkauf steht. Otto Wesendonck schreitet ohne Zögern zur Besichtigung des attraktiven Anwesens, und statt den Vorbesitzer nach dem Kaufpreis zu fragen, bestimmt er diesen kurzerhand selbst: »Sobald ich mir von allem ein Bild gemacht habe, sage ich Ihnen, was es mir wert ist, und wenn Ihnen mein Angebot zusagt, sind wir auf der Stelle einig.« Wesendonck nennt seinen Preis, sein Gegenüber stimmt zu, und Park und Villa wechseln den Eigentümer.

Hofmusikus Hess imponiert die Rede des Hausherrn, leutselig geleitet ihn dieser in den Salon seiner Frau, die nun bereit ist, den Besucher zu empfangen. Auch sie ist von hochwüchsiger Gestalt, die feinen Gesichtszüge verraten die einstige Schönheit, die sanfte und leise Stimme hat etwas Müdes im Ton. Obwohl Hochsommer ist, sind sämtliche von ihr benützten Räume geheizt. »Sie müssen wissen, ich bin eine Art Treibhauspflanze.« Mathilde Wesendonck wechselt mit ihrem Gast die üblichen Artigkeiten, erkundigt sich nach Art und Umfang seiner Tätigkeit bei den Cumberlands, nicht ohne sich seiner Zuneigung zur Musik Richard Wagners zu vergewissern, und spricht in auffälliger Eile eine definitive Einladung zu künftigem gemeinsamen Musizieren aus.