9,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Französisch

En cette fin du XIVe siècle,le climat politique de la France est loin d'être serein. Le conflit avec l'Angleterre s'éternise. Charles VI, malade par intermittence est incapable de gouverner. Ce n'est plus qu'un figurant. Profitant de la situation, deux factions, les Armagnacs et les Bourguignons se disputent le pouvoir. On est proche d'une guerre civile. Pour Louis d'Orléans, la maladie de son frère ne semble pas fortuite. Il engage Anseau comme espion pour enquêter. À peine en fonction, Anseau reçoit une sibylline missive signée: la Louve. Les menaces sont sans équivoques. Elles concernent tout l'entourage du roi. Qui est cette Louve? Pour qui agit-elle? Quelles sont ses préméditations? L'"Opération bergère" permettra-t-elle de mettre fin à toutes les adversités?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 518

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

En couverture: Médaillon Tableau de CHARLES VI (v. 1835) par GILLOT SAINT–ÉVRE (1791-1858).

Composition de l'auteur.

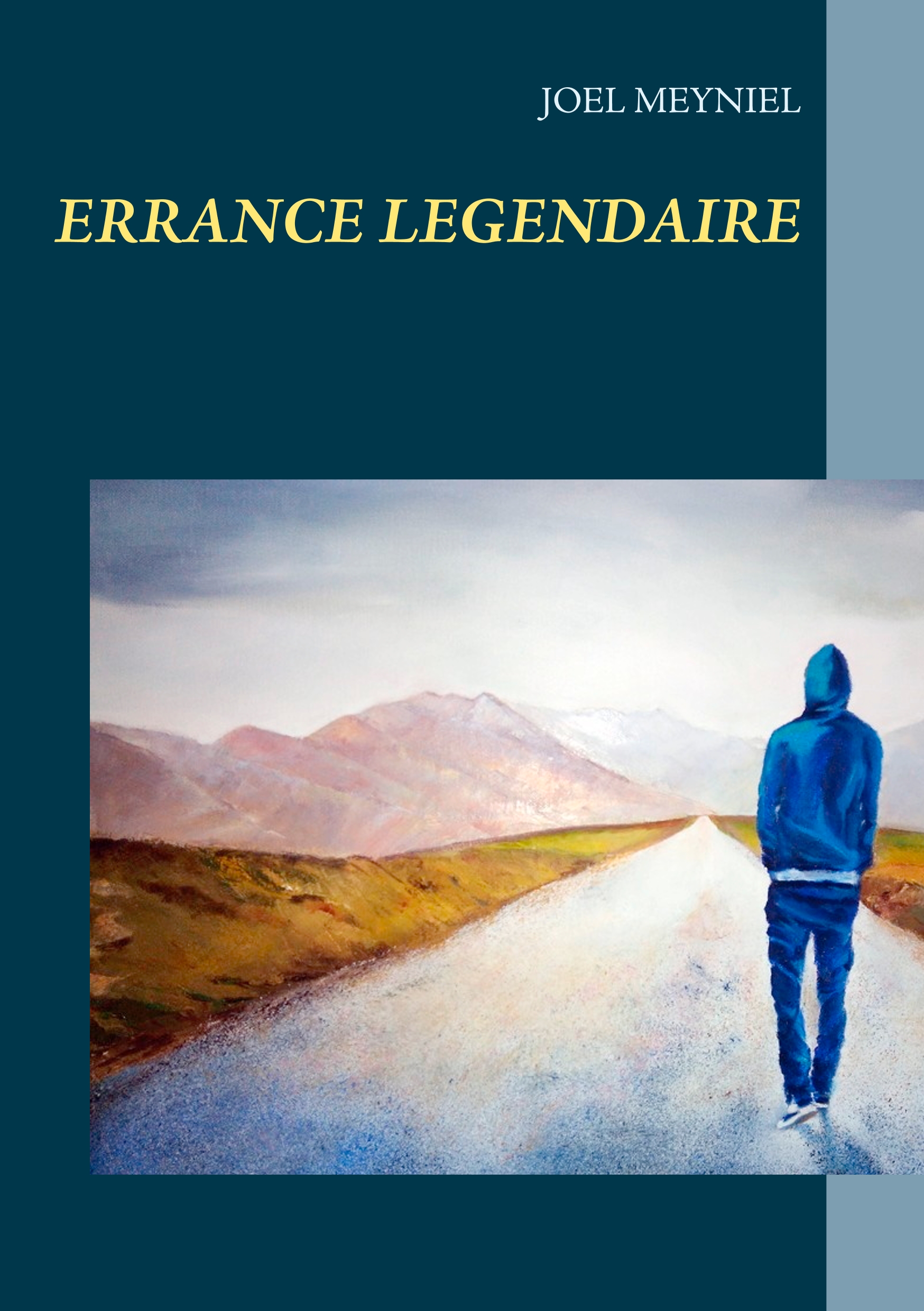

DU MÊME AUTEUR

CHEZ BoD –BOOK on DEMAND

Chroniques criminelles (Brochés et E. Books)

Pèlerinage mortel, I, Paris 2017.

Meurtres en trompe l’œil, II, Paris 2017.

L’abbaye maudite, III, Paris 2018.

***

Mourir ou rester debout ; Paris, 2017.

Le symbolisme dans l’archerie, Paris 2018.

Uniquement en E. Books

Les archers du roi, Paris, 2017.

De l’arc au canon, Paris, 2017.

L’émancipation féminine au XVIIIe siècle, Paris, 2017.

Vocabulaire des tranchées, Paris, 2017.

Site de l’auteur :

https://joelm.jimdo.com/

La vérité en histoire reste en suspens, plausible, probable,

contestable, bref toujours en cours de réécriture.

AVERTISSEMENT AUX LECTEURS

Le vocabulaire.

Un certain nombre de mots ont une graphie médiévale. C’est une orthographe intentionnelle.

Les heures.

La perception du temps au Moyen Âge est très différente de notre conception actuelle, réglementée et universelle.

Les heures canoniales correspondent aux offices liturgiques qui sont consacrés à la prière, en plus de la messe quotidienne, au sein des ordres religieux aussi bien que pour le clergé séculier. Elles correspondent à une division du temps où la journée et la nuit sont divisées en quatre parties alors que les heures du monde romain dont elles sont issues se basaient sur une division en douze de la journée de lumière et également en douze de la nuit. Au Moyen Âge, le temps et la vie sociale sont essentiellement rythmés par les cloches des églises qui marquent les différentes heures canoniales.

Traditionnellement, la journée comporte sept heures canoniales et la nuit une :

Matines ou Vigiles ; milieu de la nuit (minuit).

Laudes : à l’aurore, vers 3 heures.

Prime : première heure du jour, vers 6 heures.

Tierce : troisième heure du jour, vers 9 heures.

Sexte : sixième heure du jour, vers Midi.

None : neuvième heure du jour, vers 15 heures.

Vêpres : le soir, vers 18 heures.

Complies : avant le coucher, vers 21 heures.

Différentes réformes liturgiques modifient la répartition du temps au long de la journée, ainsi du XIe au XIVe siècle les heures canoniales se sont décalées progressivement vers le matin, none se retrouvant à midi.

En l’absence de soleil ou par mauvais temps on utilise des bougies qui brûlent approximativement en 3 ou 4 heures. Des sabliers et des clepsydres sont aussi employés.

Les dates sont celles du calendrier Julien.

PARIS à la fin du 14ème siècle

Légende

Logis d’Anseau.

Principales cours des Miracles

A Rue de l’Échelle.

B Deux cours porte Saint-Denis sur la butte aux Grivois.

C Rue de la Jussierme.

D La Grande Cour. Fief d’Abby, entre la rue du Caire et rue

Réaumur.

E Rue des Tournelles et rue Jean Beaussire.

F Cours Brissel, rue de la Mortellerie.

Principales synagogues

Principaux lieux de prostitution

1 Abreuvoir de Paris. 2 Rue de Glatigny. 3 Rue du Champ-Fleury. 4 Rue Chapon. 5 Rue Baille-Hoé (Donne-joie en ancien Français). 6 Cour Robert-du-Roi. 7 Rue Tiron. 8 Rues des Noyers, des Écoles et clos Bruneau. 9 Rue des cordeliers. 10 Rue Saint-Severin. 11 Rue Saint-Denis-de-la-Chartre et rue des Marmousets. 12 Rue de la Sainte-Croix. 13 Rue Coquatrix. 14 rue du Sablon. 15 Rue des Lavandières. 16 rue de Béthisy. 17 rue de l’Arbre-Sec. 18 Rue Beau-Bourg. 19 Rue Quinquenpot. 20 rue Troussevache. 21 Carrefours Guillory (Verge en ancien Français) dont la rue Trousse-Putain. 22 Rue pute-y-Musse (Pute-y-Musarde en ancien Français). 23 Rue Tire-Vit (Vit le sexe masculin en ancien Français). 24 Rue Gratte-Cul.

Sommaire

PROLOGUE

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 5

Chapitre 6

Chapitre 7

Chapitre 8

Chapitre 9

Chapitre 10

Chapitre 11

Chapitre 12

Chapitre 13

Chapitre 14

Chapitre 15

Chapitre 16

Chapitre 17

Chapitre 18

Chapitre 19

Chapitre 20

Chapitre 21

Chapitre 22

Chapitre 23

Chapitre 24

Chapitre 25

Chapitre 26

Chapitre 27

Chapitre 28

Chapitre 29

Chapitre 30

Chapitre 31

Chapitre 32

Chapitre 33

Chapitre 34

Chapitre 35

Chapitre 36

Chapitre 37

Chapitre 38

Chapitre 39

Chapitre 40

Chapitre 41

Chapitre 42

Chapitre 43

Chapitre 44

Chapitre 45

Chapitre 46

Chapitre 47

Chapitre 48

Chapitre 49

Chapitre 50

Chapitre 51

Chapitre 52

Chapitre 53

PROLOGUE

Tours.

Avril 1432.

Tel un arbre abattu, je suis un tronc aux racines mortes.

Ma vie n’est pas une longue marche tranquille. C’est un chemin d’une réalité singulière, pavés d’impostures, niches de duperies et creux de traquenards.

Le sentiment d’abandon dans lequel je suis est une souffrance morale invasive régulièrement ravivée, une appréhension du vide inapaisée. Ce ressenti est oppressant.

J’ai le sentiment d’avoir failli.

Mon passé me hante, me dévore.

L’échec a un goût amer.

J ’ai perdu toute confiance aux choses du présent, toute espérance en celles de l’avenir. Le doute et le découragement ont creusé en moi un vide que rien ne comble plus. Je suis devenu un loup solitaire, morose, isolé.

Mon vieux démon du doute m’a repris avec son côté de lumière et celui des ténèbres.

Ces derniers temps, la face sombre l’emporte.

Elle agit sur mon esprit comme la paralysie sur mon corps.

Je veux intervenir, je n’y parviens pas. Je désire avoir foi en un but, mais je n’éprouve que des réticences et des craintes. Je perçois des obstacles, m’attends à des déboires, et me meus à mon corps défendant. Je n’ose affronter l’inconnu, prendre une résolution décisive, remuer quelque chose dans ma destinée. Les inconvénients présents sont si grands, je sens que tout peut empirer.

Ce sont là les cailletages1 d’un fol pour certains, d’un conteur pour d’autres.

Je vais vous dessiller les yeux.

J’espère ne pas audiencer à des esprits à courte vue, ne me jugez pas trop vite.

***

Le ciel s’est couvert de gros cumulus dans la nuit. Le Très Haut a donné de la voix. Un orage a éclaté ce matin.

C’est une libération.

À présent, le divin créateur pleure doucement. Les charrettes roulent paresseusement sur le pavé mouillé. La ville sommeille, les arbres s’agitent indolemment.

Je suis submergé par l’émotion.

Cette pluie assombrit mon humeur. Elle exprime toutes les larmes que je ne peux pas verser. Se retenir est un comportement inhérent à mon éducation. On me l’a inculqué dès mon plus jeune âge.

—"Ne pleure pas, les adultes ne montrent pas leurs larmes".

Je médite sur la décrépitude de mon corps que la Camarde a étreint violemment.

Mon esprit a toujours du mal à cicatriser.

Le temps est extérieur à l’âme.

Lorsque l’émoi me prend, je me réfugie dans mon petit recoin afin de me décharger de mes émotions et de me permettre de continuer d’avancer.

La vie de mon fils Flocel avec moi est loin d’être plaisante. J’ai besoin d’être rassuré en permanence. Cette nécessité insatiable est insatisfaite à de rares exceptions. Ma frustration entraîne de l’agressivité, souvent tournée vers moi-même.

Mon humeur est instable.

Je ne dois pas me laisser inonder par l’affliction.

Pour lui, je me dois de trouver un moyen de mener une existence plus enjouée. Mon désespoir, ma perte de plaisir ne facilite pas ma guérison, mais ne cela ne doit pas se répercuter dans sa vie.

J ’en suis là dans mes réflexions quand Flocel vient me rejoindre avec un objet dans les mains.

—Père, j’ai déniché cette liasse dans une de vos malles. Qu’est-ce que c’est ?

La toile, en partie déchirée, laisse apparaître son contenu. Je le reconnais aussitôt.

Je l’avais oublié.

Je fixe mon regard sur ces feuillets en silence.

Ils ressurgissent dans ma vie pour me rappeler mon passé.

À l’instar de tous leurs semblables, ils aspirent sans nul doute à l’immortalité, sans jamais y parvenir.

Ils sont à l’exemple de moi en "lecture réduite" d’une certaine manière.

Posés sur mes cuisses, ils semblent m’implorer de les mener à bonne fin.

J’envisage de les détruire. Je ne peux me résigner à passer à l’acte.

Je n’avais jamais pensé à leur capacité de me revenir de cette manière et me narguer.

—Vous ne me répondez pas, père ?

—Ce sont les notes de mon journal privé, Flocel.

—Vos notes ! Depuis toujours ?

—Non. Seulement depuis notre départ pour Paris en 1389.

—Pourquoi sont-elles enveloppées ainsi, et enfouies au fond d’un coffre ?

—Pour les protéger des souris et des rats qui auraient pu s’assembler et leur causer beaucoup de mal.

—Cela ne semble pas avoir été d’une grande efficacité.

—En effet.

—Y a-t-il tout ce que nous avons vécu avec ma mère ?

—Oui. De même, des notes concernant mes enquêtes en tant que commissaire enquêteur au Châtelet. Mais je ne les ai jamais menées à bien.

—Pour quelles raisons ?

—C’est mon dilemme. Le hasard un jour ou l’autre le résoudra.

Le plus sage est de les oublier.

—Ce jour-là est arrivé, père.

—Crois-tu ?

—Finissez d’écrire cette histoire, père. C’est aussi un peu la mienne, non ?

—Tu y tiens vraiment ?

—Je vous en supplie, père.

Je m’interroge une nouvelle fois.

Que dois-je faire ?

Est-ce le remède pour me ressaisir ?

Après quelques hésitations, et à sa demande insistante, je lui promets de le faire.

—Me voilà en devenir d’être une malle à souvenirs.

Cela nous fait sourire.

Nos sourires se transforment en hilarité.

Cela ne nous était par arriver depuis longtemps.

L’abattement fait place à l’alacrité.

***

Quelques jours plus tard, pour tenir ma parole, je prends la plume pour m’abîmer dans des temps révolus et apaiser ma nostalgie. Pour restituer ce passé de manière plus prégnante, je décide de le rédiger au présent.

Cela m’aidera, peut-être, à mieux m’acquitter du futur.

Je replonge dans les coulisses d’une époque, où j’étais un homme de l’ombre.

Cela peut vous sembler contradictoire, pour un ancien serviteur de l’ordre. Mais l’ombre et la lumière sont des contraires, néanmoins elles dépendent l’une de l’autre. L’ombre n’existe pas sans la présence de la lumière, et la lumière n’a pas la même valeur si tout est lumière. Ces inverses s’attirent, se créent mutuellement. L’ombre et la lumière se succèdent, s’intriquent, métaphorisent l’ambiguïté de la vie et des déchirements de la complexité historique.

La lumière est la complice de la nuit. La lumière de la lune incite passivement au meurtre en se faisant l’écho visuel de la mort, et la complice de son acolyte : la nuit.

Le jour joue le rôle de témoin ou de complice des crimes de la nuit précédente.

En ce sens, le jour est dans la continuité de la nuit, et c’est pour cela que la lumière peut avoir les mêmes caractéristiques que l’ombre.

Finalement, l’ombre et la lumière, bien qu’opposés, peuvent se mélanger et échanger leurs particularités.

1Bavardage. Du nom d’un bouffon de cour : Caillette.

1

Tours.

Septembre 1389.

Le vent souffle fort. L’atmosphère devient plus aérienne.

L’été s’éteint.

Les jours perdent leur vêture vive flamboyante, pour prendre une teinte douce et tendre.

La ville rouvre ses portes et sort progressivement de la torpeur à la façon d’un ours de son sommeil hivernal pour retrouver calme et sérénité2.

La faucheuse a fini sa maraude, satisfaite de son marché.

Le plus épouvantable est passé…

L’ire de Dieu s’est apaisée.

La mort ne fait-elle pas partie de l’être ?

L’espoir renaît. Il se lit sur les visages.

Les habitants séquestrés depuis près de quatre mois ont accueilli la nouvelle avec joie. Voisins, et amis s’adonnent à nouveau à leurs occupations habituelles, alors on reprend le fil de son existence.

Les rues ne sont pas encore très animées. Seules quelques échoppes rouvrent leurs quinquets.

On ignore combien de Tourons ont péri. À la demande du prince Louis Ier d’Orléans, j’ai dû effectuer ce décompte macabre. Sur les 9000 âmes de la cité, 2850 ont perdu la vie.

Privée de nombreux bras, la communauté est désorganisée. Il faut les remplacer au plus vite.

En ce début septembre, le prévôt, Ignace de Saint-Hilaire m’a fait mander avec empressement.

Devant la porte de l’édile, je frappe, après avoir respiré un grand coup.

—Entrez !

Ignace de Saint-Hilaire debout les mains jointes derrière le dos, faussement absorbé, se balance d’avant en arrière, sans un mot.

Ce n’est pas pour me rassurer.

—Asseyez-vous.

Ce sont ses seules paroles. Il retombe, immobile, dans son mutisme.

De plus en plus troublé, j’attends, n’osant rompre le cours de ses pensées. Après un long silence, il se tourne vers moi, et sort de son non-dit, le visage empreint d’une certaine tristesse.

—Je vous ai fait venir, pour vous faire part d’une bonne et d’une mauvaise nouvelle. Enfin, bonne pour certains, mauvaise pour d’autres, et inversement.

Je dois le confesser, je vous ai apprécié en tant que subordonné, malgré votre foucade de propreté. Vous avez été d’une grande efficacité.

—« Vous avez… été… ». Que dois-je comprendre ?

—J’ai bien dit "été". J’ai reçu une missive de notre prince Louis d’Orléans. Il désire vous prendre à son service. Après cette sombre histoire de succession au monastère suivi de cette… pestilence, contre laquelle je n’ai pu vous épauler, une essaine urgente m’ayant empêché d’en assurer la gouverne, Monseigneur a visiblement été impressionné par votre célérité.

À propos de son contretemps, je serre les dents pour ne pas lui dire le fond de ma pensée. Il avait lâchement fui la ville.

—Vous allez à Paris.

Le prévôt replonge dans son silence pendant un moment, puis reprend.

—On ne peut rien contre les exigences d’un duc… C’est la bonne nouvelle.

—À… À Paris !

—Vous m’avez bien entendu, ne jouez pas les durs d’oreille.

Vous saurez tirer profit de cette opportunité, j’espère.

Je vais à Paris. Je n’ose y croire.

—Mais…

—Oh ! Il n’y a pas de, « mais », vous n’avez d’autres issues.

Vous devez obéir à votre prince.

Je reste un moment silencieux, le temps de reprendre mon calme.

—Quand dois-je partir ?

—Il faut vous présenter en son Hôtel de Bohaigne à la saint Michel.

—Mais…

—Cessez donc avec vos « mais », c’est détestable par la fin.

—Fort bien. Quelle est la mauvaise nouvelle ?

—Je dois me mettre en quête d’un autre capitaine du guet. En ce moment, ce n’est pas une tâche aisée.

—Si vous me le permettez, sans vouloir vous offenser…

—Je vous écoute.

—Depuis mon arrivée, le sergent-chef Roland m’a secondé très efficacement. Il possède un esprit curieux, plein d’initiative. Il est bien connu et reconnu en ville et nos hommes l’apprécient. Il a toujours cherché à apprendre. Vous avez là un prétendant idéal.

—Vous dites vrai. Moi aussi, j’ai remarqué ses qualités.

Malheureusement…, ce n’est pas possible.

—Pour quelle raison, je vous prie ?

—Il n’est pas de noble extraction.

—Je vous le concède. Avez-vous le choix avec les coupes sombres faites par la pestilence ? Est-ce un souci ?

Cela peut s’arranger. La ville a les moyens de le doter. Il est plus bénéfique de s’assurer les services d’un bon capitaine, plutôt que d’en solder un mauvais, comme par le passé. Avec lui, vous avez la certitude d’un homme en place et loyal.

—Je vais y songer Une dernière chose, méfiez-vous !

—Prendre garde. Pour quel motif, je vous prie ?

—Le prince doit bientôt prendre femme…

—Je ne vois pas là un sujet d’inquiétude.

—C’est une Italienne3.

—Que dois-je comprendre ?

—Vous manquez d’expérience du monde mon jeune ami. Vous ignorez probablement le fait de devoir tenir pour suspect tout ce qui est Italien, Lombard, Milanais, Vénitien, Napolitain. Ils sont roublards, gens de subtil art, rusés, voleurs. On les soupçonne de propager des maladies obscures4.

—Je m’en souviendrai.

Je fais mes adieux prévôt.

Je songe à la situation qui m’attend. L’anarchie s’est installée dans le pays. L’émiettement de l’autorité, l’insubordination des villes a remis en cause les efforts centralisateurs des rois précédents. C’est un retour à l’époque des seigneurs, voulu par les factieux.

Je me rendrais bien compte. Pour l’instant, seul le nom de Paris résonne dans ma tête.

—Paris, Paris… Paris. Qui l’aurait imaginé ?

De là-haut, mon père doit être fier.

Quelle revanche, hier félon, aujourd’hui, je suis au service d’un grand du royaume !

C’est une extraordinaire volte-face du destin.

D’un autre côté, je suis triste de quitter mes amis.

La séparation va être douloureuse.

Je presse le pas. J’ai hâte d’annoncer la nouvelle à mon épouse

Luciane, à Joaven et Aude.

***

Luciane est folle de joie.

Quant à Joaven, je suis surpris de sa réaction.

Il ne dit mot. C’est loin de ses habitudes.

—Te voilà silencieux, dis-je.

—La nouvelle me prend de court. Je ne sais trop que penser. Je suis à la fois heureux de cette promotion et triste, car vous allez nous quitter.

—Paris n’est pas si loin, nous pourrons souvent vous visiter.

—Sauf si le duc t’utilise pour d’autres contrées.

—Nous verrons.

—Tu as raison. Quand votre départ est-il prévu ?

—Le prince m’attend pour la saint Michel. Nous nous mettrons en route le 19 de ce mois.

—Dans trois jours. Eh bien ! Avant votre boute-selle5 , nous allons en profiter au mieux.

***

2 Cf. « L’abbaye maudite » Chroniques criminelles III du même auteur.

3 Visconti Valentine.

4 Perception authentique des Transalpins à cette époque. On a même expliqué la folie de Charles VI, à partir de 1392, par la malfaisance de ses proches et en particulier par sa belle-sœur, Valentine Visconti, épouse du frère du roi, Louis I, duc de Touraine.

5 Départ.

2

Le 19 au matin, un vent tourbillonnant rabat les volets mal accrochés. Il provoque des claquements secs à vous faire bondir.

Cette fois c’est indéniable, l’automne annonce son arrivée telle une clique braillarde.

Pour le confirmer les jardins de la ville, font longuement part de leurs civilités avant de mourir jusqu’au printemps prochain.

En cette journée maussade, peu de gens se hasardent dans les rues. Ils attendent, comme par miracle, une percée du soleil pour vaquer à leurs occupations.

Seuls, le son d’une enclume et les aboiements des chiens rappellent la vie et surtout, agressent nos oreilles.

Les adieux avec nos amis sont difficiles.

Comment se quitter après tant d’années de complicité ?

***

C’était lors d’un pèlerinage6 à Compostelle que j’avais fait la connaissance de Joaven, puis d’Aude sa femme.

Les parents de Joaven étaient vinaigriers. Tout naturellement, il l’est devenu aussi. Son négoce est installé dans le bourg du Châteauneuf sur le carroi aux Chapeaux, rue de l’arbalète.

Aude Bajac est aussi fille de vinaigrier. C’est une femme gracieuse, aux yeux bleus. Ses cheveux blonds coulent en cascades sur ses épaules. Elle a une démarche souple d’une exquise légèreté.

Intimidante, elle a ce charme fragile des êtres que l’on regarde à la dérobée de peur de briser les fils qui les relient au monde des anges. Délicate, d’une beauté irréelle, on distingue mal chez elle ce qui est douceur ou douleur, tendresse ou détresse. Elle parle d’une voix légère qui s’envole.

***

Les reverrons-nous ?

Luciane en a encore les yeux rouges.

Tierce a sonné depuis le quart. Nous franchissons la porte Saint-Étienne par la rue des Filles-Dieu, pour prendre le chemin vers Orléans.

Luciane dégage un charme puissant, une sensation de fierté, de confiance absolue qui fascine. Sa silhouette mince et délicate contribue à lui donner cette allure très sûre d’elle. Ses cheveux bruns encadrant son visage frisent de plus belle avec l’humidité de l’air.

Moi, j’ai quelques rides de plus. Une moustache me vieillit un peu. Mon verbe reste sec et haut, comme les personnes donnant des ordres. Mes jambes arquées, imputable à ma plus grande pratique à chevaucher qu’à piétonner.

Les paroles du prévôt résonnent encore dans ma tête.

—"Vous allez à Paris, mon ami. "

—Que dis-tu ?, me demande Luciane.

—Je pense tout haut à l’invite du prince.

—Et alors ?

—Alors, c’est vrai, une vie inconnue nous attend. Je n’en reviens toujours pas.

À Paris. Paris, Paris…

Des prémices dans lesquelles le passé ne décide plus de l’avenir et où la Providence fait feu de tout bois.

Il n’empêche.

L’incertitude égalise les possibles. Il me ramène à l’indéterminé, comme si l’ombre d’un doute me révélait ce qu’elle veut me dissimuler.

***

Dans la campagne, le chemin est en mauvais état.

Le vol vibrant sans trêve des guêpes a cessé. Parfois, le cri grêle d’une grive ou la note stridente d’un martin-pêcheur apporte un peu de vie.

Au loin, un coq se met à chanter, annonçant une abondante rosée. Bientôt, nous plongerons dans les froides ténèbres de l’hiver.

Après avoir parcouru nos cinq premières de lieues7, les plus difficiles, celles où l’on regarde encore derrière soi, en pensant à celles et ceux que nous quittons, nous arrivons à Amboise.

Après un repos mérité, le lendemain, nous poursuivons notre cheminement. Nous atteignons la cité fortifiée des puissants comtes de Blois, le dimanche 20, au soir.

Cinquante lieues nous séparent de Paris.

Sur une bonne route de plaine, un messager sans charge sillonne en une journée plus dix lieues. Un grand personnage disposant de relais, peut aller jusqu’à quinze lieues et demie par jour à raison d’une à deux lieues par heure.

Pour nous, le voyage est plus long. Nous ne pouvons guère progresser que de six lieues par jour, dans le meilleur des cas, même si nous cheminons à cheval, car nous sommes accompagnés d’un attelage conduit par notre pupille pour transporter nos effets.

***

Dans notre joie de ce départ vers une nouvelle vie, sans héritier, Luciane avait décidé de donner une chance à un jeune enfantelet, une opportunité inespérée de sortir de sa condition.

Mettre la main sur un champi 8 n’était pas une chose difficile surtout après les ravages de l’épidémie dans notre cité.

Sans parents, un tuteur est choisi par les proches membres de la famille. À défaut, les petits sont mis sous la garde de voisins ou d’éventuels parents adoptifs. La tutelle dure jusqu’à l’âge de douze ans pour les filles et de quatorze ans pour les garçons.

Les parents adoptifs postulants passent devant le notaire pour signer les actes organisant la garde. Ces accords sont désignés sous le nom de ″bail d’enfant″ ou de ″prise d’enfant″9.

Nous déambulions de quartier en quartier pendant une bonne partie d’une journée, avant de trouver notre perle rare.

Lorsque nous le vîmes, il nous adressa un beau sourire laissant apparaître son intelligence espiègle atténuant la dureté de son visage.

Dans une probable dixième année, il était petit, rachitique, les joues creuses du fait de sa mauvaise alimentation, les pommettes saillantes et durcies par le travail des coups.

Sale, pieds nus, les mains fourrées dans les poches de ses braies déchirées au niveau des genoux découvraient des jambes branlantes, fines et souples comme des cannes, mais solides comme le bambou. Sa chemise, trop grande pour lui, ne faisait qu’accentuer sa maigreur et son aspect impécunieux. Dans cet affublement trop large, aux coudes noircis, une bosse ressortait au milieu d’un de ses bras.

II avait sûrement dû être cassé et ressoudé laborieusement.

Son regard était vif, des cernes les rendent durs, sombres, sérieux. Mais la misère n’avait pas éteint la luminosité de ses yeux, un flamboiement de mirettes d’enfants mêlé à celui d’un homme ayant déjà trop vécu.

De longues mèches de cheveux jaunes comme la paille, collées par la crasse, se balançaient sur ses épaules.

Le dénuement, les mauvais traitements s’étaient transformés en tristesse. Son expression amère, mais pleine de bonté envers les autres avait rogné la beauté de ce petit visage tout en accentuant sa noblesse.

Par la grâce de Dieu, l’enfant était fort bien constitué. Aucune quenotte ne manque à sa dentition.

Nous ressentions un sentiment de pitié, une sensation étrange dans nos entrailles comme lorsque l’on tombe subitement.

Votre cœur se met à battre à la fois plus fort, mais aussi plus doucement.

Luciane s’approcha de lui en souriant. Elle lui demanda s’il n’avait pas froid. Il fit non de la tête. Elle alla chercher du lait et des gâteaux. Il but le lait et très vite, cacha les gâteaux.

Sans hésitation, nous l’adoptâmes.

Il me fut facile de savoir d’où il venait et connaître son nom. Il répondait au prénom de Flocel. Le lendemain, le ″bail d’enfant″ était signé.

***

Après Blois, nous prenons la direction d’Orléans. Après un arrêt à Beaugency, le 21, nous redémarrons notre périple.

Nous restons sur le chemin principal. À notre dextre la route mène à l’abbaye bénédictine de Fleury-sur-Loire. Nous pénétrons dans Orléans juste un peu avant la fermeture des portes.

Nous y dormons.

Le 23, nous franchissons la Loire en direction d’Artenay pour la nuitée. Nous nous couchons très tôt. Le lendemain la plus longue étape nous attend.

Le repos est de courte durée, nous nous levons tôt.

Le jeudi 24, nous cheminons vers Étampes, soit neuf lieues.

Les gardes de la ville bouclent les portes lorsque nous y arrivons.

Jusque-là, notre voyage se déroule sans anicroche.

Si Dieu le veut, dans deux jours, nous serons à destination.

Après une bonne nuit à Montlhéry, direction Paris, notre dernière halte, en ce samedi 26.

Il nous reste cinq lieues à parcourir.

***

6Cf. « Pèlerinage mortel » Chroniques criminelles I du même auteur, même éditeur.

7 Une lieue correspond à 4,8 kilomètres environ.

8 Étymologiquement "enfant trouvé dans les champs", orphelin.

9 On les rencontre aussi sous la mention plus ambiguë de « louage d’enfant » et, nous avons alors quelques difficultés à les distinguer des contrats d’apprentissage, dont le propos premier devrait être d’enseigner un métier à un jeune et non de lui fournir une famille.

3

Paris.

1389.

None passée, nous arrivons dans les faubourgs de Paris et empruntons l’ancienne voie centrale romaine, le "cardo maximus" de Lutèce, la rue dite de la Tombe-Issoire.

—Nous allons bientôt arriver à une fourche où il y a une gigantesque croix.

―Comment le sais-tu, tu n’es jamais venu ?, s’étonne Luciane.

―Notre ami l’aesculapius Jekethiel m’en a parlé.

À l’endroit dit, nous trouvons effectivement la monumentale Croix.

—Qu’est-ce que c’est cette croix, messire Anseau, demande Flocel, c’est pour un géant ?

—Tu ne crois pas si bien dire fillot.

—Allons, Anseau, ne le conforte pas dans des croyances idiotes.

Les géants n’existent pas.

—Non pas Luciane. Cette croix a une histoire.

—Oh ! Dites, messire Anseau.

—Soit. Alors, écoute. Voilà ce qui se raconte le soir aux veillées :

« Roi Isoré tient la hace tranchante,

Vers dant Guillaume est venu tost corant,

Férir le guide sour son hiaume luisant

Li quens se haste si le ferir avant

Le col li trence aussi con qu’un enfant

Puis prends la teste à tout l’elme luisant

Ainc n’en veut plus porter ne tant se quand

Le corps à terre tout sanglotant »

―Je ne comprends rien à votre charabia. Je ne parle pas le géant moi !

―Ce n’est pas du géant Flocel. C’est du langage de troubadour.

—Je ne le parle pas non plus ! Pantoufler10 à votre habitude.

—Entendu. Selon la légende, a vécu dans cette rue, Isouard, un géant de plus de 275 pouces11. Il détroussait les voyageurs sur la route d’Orléans. Ce titan a été attrapé et étrillé par un certain Guillaume d’Orange de Gellone. Mais il n’a pas pu emporter ce colosse trop encombrant.

—Qu’est-ce qu’il a fait alors ?

—Il lui a coupé la tête. Le corps a été enterré sur place, recouvert d’une dalle monumentale, d’où la présence de la croix12.

—Plus sérieusement, demande Luciane, toujours très pragmatique.

—La réalité est quelque peu différente.

—Je le suppose. La connais-tu, au moins ?

—Cela fait partie de l’éducation d’un chevalier, même campagnard comme moi.

—Je n’ai pas voulu te blesser. Aller, raconte-nous.

—Guillaume d’Orange13 dit Guillaume au Cornet, ou Guillaume de Gellone ou d’Aquitaine, surnommé le Grand était un aristocrate important et une personnalité militaire du royaume d’Aquitaine, duc d’Aquitaine et marquis de Septimanie dans les années 790.

—C’est quand on est riche qu’on a plusieurs noms ?

—Oui, c’est fréquent.

—Moi aussi, quand je serais riche j’aurais plein de noms ?

—Tant que tu en voudras marmouset14.

—Je m’appellerai… Flocel de Petit Bout de Paris ?

—Joli nom. Oui… Tu pourras.

—Bon, je vais y penser.

—Je poursuis. Guillaume d’Orange se rattachait à la famille des Guilhelmides, apparentés aux Pippinides et aux Carolingiens. Il grandit certainement à la cour royale franque. Il reçut d’importantes fonctions de commandement en Aquitaine, en Septimanie et dans la marche d’Espagne.

Il était totalement dévoué à l’empereur Louis Ier dit le "Pieux" ou parfois "le débonnaire". Il avait épousé Blanchefleur, la sœur de Guillaume.

Guillaume organisa la défense du territoire et repoussa les incursions musulmanes. C’était un personnage très fougueux. Il s’illustra dans de nombreux combats particulièrement violents contre les sarrasins. Lors de l’un de ces combats, il perdit la vie, ici15.

—Je ne comprends rien à votre histoire. Un coup vous dites qui s’appelle Isouard et trousse les traîne-savates sur la route d’Orléans. Une autrefois, vous dites qui s’appelle Guillaume l’olifant, faudrait savoir ?

—C’est la même personne Flocel. Il y a un mélange de vrai et de faux dans les légendes.

—C’est bien compliqué tout ça. C’est vrai ou c’est faux. V’là tout. Moi je n’aime pas votre conte.

—Et puis on ne dit pas Guillaume l’olifant, Flocel, mais Guillaume Cornet.

—Olifant ou cornet c’est pareil.

—Non Flocel.

—D’abord pourquoi il s’appelle Cornet ? Ce n’est pas un nom, ça !

—On l’appela ainsi, car lors d’un combat singulier pour la défense de Rome contre un champion sarrasin, le roi Corsolt, il a eu une partie du nez coupée. Cela lui valu ce surnom de "Guillaume au Cort Nès" en deux mots, et de là "court nez", puis Cornet.

Plus tard, en 804, sur les conseils d’un ami, il fonda un monastère : l’abbaye de Gellone, où il se retira en 806 et y mourut vers 812.

Il a été canonisé par le pape Alexandre II en 1006 sous le nom de saint Guilhem16. Gellone devint saint Guilhem-le-Désert.

—Mouais. Ben, elle n’est pas pissante votre légende.

—Flocel, veux-tu parler correctement. On ne dit pas "pissante".

On dit qu’elle n’est pas drôle.

***

Tout en relatant l’histoire du géant, nous traversons le faubourg Saint-Jacques et atteignons les remparts de Philippe Auguste.

L’épaisse muraille met la ville à l’abri des invasions et discipline sa croissance.

Depuis la fin du siècle dernier, la cité compte près de trente-cinq paroisses pour environ 62 000 feux rassemblant 240 000 âmes, une population considérable. Cette communauté est la plus importante du pays.

Non loin de la porte Saint-Jacques, nous passons devant le couvent des jacobins, en dextre, situé sur la montagne Sainte-Geneviève. Ce monastère dominicain est installé dans un hospice pour pèlerins.

Sous l’impulsion de la reine Blanche de Castille et de son fils Louis, l’hôpital et sa chapelle Saint-Jacques se sont agrandis pour devenir le premier "Studium générale" de l’Ordre des frères prêcheurs.

Nous dépassons l’Hôtel des abbés de Cluny dont la façade s’orne de nombreuses coquilles, puis l’église Saint-Severin.

Je suis déçu par la ville.

On m’a tant chanté sa beauté.

Mis à part quelques magnifiques bâtiments, Notre-Dame, le Palais, le Louvre, les demeures de particuliers, Paris est une cité comme les autres, mais plus grande.

Les maisons ne diffèrent pas de celle des autres villes. Un rez-de-chaussée de pierre, étroit à la base, afin de payer moins d’impôts17 et trois ou quatre étages de bois et de torchis, plus larges avec une ou deux fenêtres par niveau, ceci afin de gagner de la place.

Elles sont desservies par un escalier à vis. Seules les demeures nobles et bourgeoises possèdent une cuisine et une cheminée.

Les voies plus larges atteignent dix-huit pieds18. La rue Saint-Denis ou la rue Saint-Jacques permettent le passage des véhicules, mais sont réduites par le ruissel central. Quant au passage de l’île de la Cité, il constitue un véritable goulot d’étranglement.

À de rares exceptions, les rues se distinguent par leur exiguïté. Les dimensions de la plupart des 350 rues sont modestes, entre six et treize pieds de large. Il est évident qu’avec de pareilles dimensions, la circulation des véhicules pose des difficultés et devient impossible à certaines heures de la journée, a fortiori quand s’ajoutent à l’étroitesse naturelle des brusques rétrécissements, des sinuosités, des tas de matériaux. Déplacer des pièces de charpente ou d’échafaudage, de gros ballots de marchandises, des bombardes, cela relève de l’exploit et exige beaucoup de patience.

Dans la rue de la juiverie, reliant le Grand Pont et le Petit Pont, les encombrements sont continuels. Les chariots, déséquilibrés par les trous, se heurtent et perdent une partie de leur chargement, provoquant des accidents corporels.

La menace peut venir des échafaudages arrachés par le passage des roues. Un cheval devient dangereux s’il est effrayé par la foule.

Le dernier échelon de la voirie constitue, à travers les pâtés de maisons, à l’étroit au cœur de la cité dans le carcan des fortifications, un dédale de ruelles, de "ruellettes", de "ruettes", de venelles, d’allées, d’issues, d’impasses, "ruelles sans chief" de "traverses", de "culs-de-sac".

C’est un véritable labyrinthe. Seuls les piétons y ont accès. Publiques ou privées, ces voies portent le nom d’un riverain en vie ou décédé depuis longtemps. Dégagements sinistres, immondes, où la lumière ne pénètre qu’à regret, ces dessertes sont étroites, entre trois et six pieds. Elles desservent des habitations, mais, plus encore, des jardins, des ateliers, des dépendances, quelquefois des "logettes" meublées, en un mot, tout un tissu urbain, à l’abri des regards.

Philippe Auguste avait pris la décision de paver certaines rues. Leur recouvrement était devenu indispensable en raison de leur trafic intense.

Quatre rues seulement sont pavées, les rues Saint-Denis, Saint-Antoine, Saint-Honoré et Saint-Jacques. La ville a pris en charge les grandes artères principales. Pour les autres rues, le pavement incombe aux riverains. L’ouvrage est loin d’être achevé. La tâche est incommensurable, dans la mesure où il faut des pavés de couleur et de taille répondant à des normes précises. Ils doivent être en grès gros et fort, et de proportion variable, épais en moyenne de onze pouces et demi et quinze pouces et demi.

Devant l’ampleur du travail et les contraintes, on imagine le faible empressement des Parisiens pour réaliser les travaux et encore moins dans les ruelles et les culs-de-sac.

Par endroits, les chemins menant aux entrées des portes sont très endommagés et effondrés. C’est une besogne longue et pénible d’y amener vivres et frets.

Pavé ou pas, Paris n’incarne pas un haut lieu propreté.

Pas que l’on n’y apprécie la crasse, les bains publics abondent dans des rues spécialement affectées à cet usage19 ou en divers lieux jusque dans l’Écorcherie20, mais les rues sont conchiées21 et compissées22.

En principe, chacun doit envoyer ses ordures hors les murs, mais elles sont laissées sur place.

En l’absence d’un service régulier de ramassage, les rues servent de décharge : déchets ménagers, résidus d’ateliers et boutiques, tripes jetées par les bouchers, agents colorants des teinturiers, suif des ciergiers…

Hommes et animaux se partagent cet espace. Volailles, porcs fouinent dans les déchets, chevaux, ânes et chèvres sèment leurs défections sur leur passage…

De temps en temps, quand ils en ont assez, les habitants d’une même rue se cotisent pour louer un tombereau et se débarrassent des immondices.

L’absence des commodités oblige la population résidante à se soulager où elle peut, dans une ruelle, sous un porche, dans une encoignure de porte…

Le nom de certaines rues en témoigne : rue Merdière, rue Pipi, rue Merderon…

On compte sur les cochons pour en faire leurs choux gras, sur les pluies ou sur la force de gravité pour emporter les restes dans la Seine.

La Seine ne peut plus supporter une telle charge d’immondices. Devenue non potable, la consommation de son eau commence à poser un réel problème et les puits ne délivrent plus d’eau de source.

Cela ne contrarie pas les porteurs d’eau. Ils forment à Paris une espèce d’aristocratie, avec ses lois, sa hiérarchie dans leur domaine : la rue. Ils se fournissent dans le fleuve et la vendent en eau potable sans embarras, ni scrupules.

Philippe Auguste avait fait installer deux fontaines, une à Saint-Lazare et l’autre aux Halles, mais c’est très insuffisant. On a creusé des puits, mais l’eau puisée de la nappe souterraine est corrompue par des infiltrations.

Ce n’est pas un hasard si la corporation des "marchands d’eau" est la plus importante.

Dans le quartier des boucheries de Saint-Germain-des-Prés ou de Sainte-Geneviève, la situation est pis.

Aux ordures, aux matières fécales, aux urines, s’ajoutent les rognures et les morceaux de gras, les rigoles de sang s’écoulant des échaudoirs établis dans les rez-de-chaussée des boutiques.

Les odeurs dégagées par ces détritus se répandent dans toute la ville et deviennent insupportables lors des beaux jours.

Les puces et les rats pullulent.

La saleté est le propre de l’homme. Ce sont des dispositions naturelles de son incivilité. Mais la souillure de cette ville d’une crasse repoussante m’effraie au plus haut point.

Je ne supporte pas cet état de fait.

Elle provoque en moi une peur panique. Elle m’angoisse et me hante en permanence.

Elle me déclenche des suées profuses, des pertes de connaissance, de forts battements de cœur.

Au quotidien, cela me contrarie.

Là, à la différence de Tours, je ne peux rien faire.

Je peux m’aider avec les outils du raisonnement.

Mais je n’arrive qu’à me convaincre d’une saleté bien rangée.

Je dois me faire à l’idée et m’accoutumer.

Je n’ai pas d’autres choix.

De nombreux indigents vagabondent dans les rues : sans abris, infirmes, hideux, vieillards impotents, sans famille et démunis de tout. Parmi cette foule se glissent des escrocs à la charité, difficiles à démasquer derrière leur maquillage. Des femmes, un coussin ficelé sur leur ventre, exhibent une grossesse avancée pour apitoyer les passants. Malgré les interdits, les ladres s’aventurent en quête de nourriture. Leur silhouette encapuchonnée provoque la frayeur.

Les artisans sont regroupés par rues auxquelles ils donnent le nom de leur corporation : rue de la Ferronnerie, rue de la Tixeranderie…

Paris possède ses rues où des filles publiques exercent leur activité. On leur impose le port d’un ruban de couleur à la manche droite et d’un bonnet à pointe. L’usage de fourrure leur est strictement interdit.

Les rues bondées, vous obligent culeter23 pour avancer. Elles sont le "royaume" des gagne-pain du crime. Gare aux crocheteurs de serrures, aux coupeurs de bourses, et autres vendeurs de "foin de la crèche de Bethléem " ou de "lait de la vierge"…

La nuit, elles se transforment en de véritables coupe-gorge.

Nous traversons la rue de la Huchette, laissant en dextre le Petit Pont conduisant dans l’île de la Cité. Nous prenons le quai des Augustins le long de la Seine.

Au bout de 1650 pieds, nous arrivons dans la rue de Nesle où se dresse l’Hôtel du même nom.

Bouche bée, nous contemplons cet édifice somptueux. Jamais, nous n’avons vu pareille construction, à part les cathédrales.

Comment peut-on vivre dans un si grand domaine ?

—Impressionnant, n’est-ce pas ?, nous apostrophe un individu.

Revenus de notre étonnement, nous nous retournons.

Un homme sec et maigre se tient derrière nous. Son large front, volontairement dérobé aux regards sous les cheveux d’une perruque lisse, lui donne quelque chose de mystérieux. Le visage pâle, livide est en lame de couteau. S’il est permis d’emprunter cette allégation vulgaire, il semble mort. Le cou est serré par une mauvaise cravate de soie noire. Ses dents sont blanches, chose rare. Il a un nez épais. Ses yeux profonds paraissent pouvoir déceler les secrets des choses. L’absence de tout mouvement, de toute chaleur dans ce regard, s’accorde avec une certaine expression de démence triste. Vous auriez dit de la nacre dont les reflets bleuâtres chatoient à la lueur des bougies.

Les bords de son chapeau projettent un sillon noir sur le haut du visage. Cet effet particulier fait, quoique naturel, ressortir, par la brusquerie du contraste, des rides blanches, des sinuosités froides.

Une confiance en soi, une soumission de poisson tourmenté par l’hameçon, une harmonie du corps avec l’âme, fait de lui une personne déconcertante.

—Arvais24. À voir votre équipage, vous n’êtes pas d’ici. Je me trompe ?

—Arvais à vous. Nenni, en effet. Nous arrivons de Tours.

—Pardonnez mon audace Messire, je ne voulais pas vous incommoder.

—Ne vous amoindrissez pas l’ami. Cet édifice est impressionnant. Nous sommes séduits. Je n’ai jamais vu aussi fastueuse demeure pour un seul mortel.

—Cela vous intéresse ? Sans vouloir vous importuner, je peux vous donner quelques lumières le concernant.

—N’ayez crainte, cela nous intéresse.

—Dans ce cas… Ce bâtiment s’appuie sur l’enceinte de Philippe Auguste et comporte de nombreuses tours, dont une ronde, le long de la Seine, plus imposante que les autres, la Tour de Nesle. Elle mesure quatre-vingt-deux pieds de la base au faîte et trente-deux de larges. Elle possède deux étages voûtés et deux étages plafonnés. Au sommet, on accède par une plate-forme crénelée à un escalier à vis placé dans un tourillon accolé, lui-même terminé par une seconde plate-forme, dépassant la précédente. Pour plus de solidité, les voûtes retombent sur un pilier central.

La Tour termine la clôture de la Rive gauche de la Seine, côté aval, face à sa jumelle, élevée du côté méridional de la porte du Louvre, sur l’autre rive du fleuve.

—Pour quelle raison une telle construction de guerre au milieu de Paris ?

—Elle assure la défense de Paris.

—Comment cela ?

—Elle interdit le passage nocturne de bateaux. De grosses chaînes supportées par des barques amarrées à de solides pieux25sont tendues entre les deux tours. Une imposante lanterne, suspendue à une potence, sert d’éclairage nocturne26 du fleuve et les alentours. Les plateformes sont utilisées comme poste d’observation pour une sentinelle. De là, elle peut surveiller la Seine et les abords des fortifications.

Les étages sont exploités comme arsenal27. Aux dires de certains, un souterrain relit la tour avec une maison située rue de Nesle.

Mais ça…

—Et l’intérieur ?

—L’intérieur est fort curieux. Une haute salle en ogive est occupée tout entière par une seule chambre. L’escalier s’arrête aux deux tiers du donjon. Il est logé dans une tourelle à pans coupés, dont la porte s’ouvre sous une voûte affaissée. Ses cent trente-huit marches de pierre tournent autour d’une colonne, comme les lames d’un éventail englobant leur pivot, avec des portes carrées à moulures, et des fenêtres itelles28 à des archères.

—Et la courtine est assez épaisse pour cela ?

—Oh oui ! L’an dernier, on en a démoli une partie sur l’ancienne place Saint-Michel. Elle n’avait pas moins de six pieds et demi d’épaisseur.

—Pardonnez-moi, comment se fait-il que vous connaissiez si bien tout cela.

—C’est que… Je suis amené à y travailler, Messire… ?

—Anseau de Conty de Boves, pour vous servir. Voici mon épouse Luciane et mon pupille Flocel.

Et vous comment vous nomme-t-on ?

—Mon nom est Guiscard, Artaud Guiscard. Je suis valet de chambre du prince Louis d’Orléans. Mais, autant vous le dire de suite, tout le monde m’appelle la "Fouine" car je mets mon nez partout ? Que voulez-vous, je suis curieux et tout m’intéresse.

—Il y a de la bonne curiosité, l’ami, j’en sais quelque chose. Voyez-vous, je dois, moi aussi, entrer au service du duc.

—En tant que ?

—Ah !, je l’ignore.

—Pardonnez cette curiosité. Je ne peux pas m’en empêcher.

—Il n’y a pas de secret. Je suis mandé par le duc. Voilà tout.

—Vous allez entrer au service du duc de Berry ?

—Non pas. Je suis convoqué par le prince Louis d’Orléans, duc de Touraine, frère du roi.

—Dans ce cas vous faites erreur.

—Erreur ? Qu’est-ce à dire ? Nous nous trouvons bien devant l’Hôtel de Bohaigne ?

—Les choses ne sont pas si transparentes. Cet Hôtel a eu pas moins de vingt Maîtres et changé cinq fois de nom.

Pour simplifier, l’Hôtel a été acquis par Philippe le Bel en 1308 pour 5 000 livres29 parisis auprès d’Amaury de Nesle, prévôt de l'Isle30, le fondateur de l’Hôtel. En 1330 Philippe de Valois l’offre à sa femme, Jeanne de Bourgogne. En 1332, elle le vend au roi de Bohême Jean de Luxembourg, fils de l’empereur Henri VII du Saint-Empire. Il fut rarement appelé Hôtel de Bohaigne, de Bohagne, ou Bohaingne et encore moins Hôtel d’Orléans.

—Ce n’est donc point lui qui loge en ce lieu?

—Non. Cet Hôtel n’est plus celui du duc de Touraine. Il y a d’ailleurs vécu très peu de temps. On a mal éclairé votre la lanterne. Ici, c’est la demeure de l’oncle de Charles VI, le duc de Berry31. Le roi lui en fait cadeau en 1380.

—Je n’y comprends plus rien. À Tours, le prévôt m’a bien affirmé qu’il logeait à l’Hôtel de Bohaigne.

—Vous n’êtes pas au bout de vos surprises. Les plus grands seigneurs possèdent plusieurs résidences successivement ou simultanément.

À l’Inverse des édifices religieux pérennes, les Hôtels sont très souvent modifiés, reconstruits, agrandis. Leur emprise et leur aspect changent de même que leurs propriétaires et donc aussi leur appellation.

Tenez le prince Louis ne compte plus ses demeures. À ce jour, il en possède sept. Il y a celle de la Poterne, près de Saint-Pol, sorte de petit sérail, surnommé "Pute y musse32", pas besoin de vous donner des explications, le séjour d’Orléans, bourg Saint-Marcel, l’Hôtel du porc Épic, l’Hôtel de Coucy à Chaillot, l’Hôtel d’Orléans et deux maisons rue Saint-Antoine.

—Alors où pouvons-nous le trouver ?

—Le plus sûr est de vous rendre rue d’Orléans, une résidence acquise l’an dernier. Il y tient toujours audience. Cette rue à l’origine s’appelait rue de Nesle, puis elle a pris le nom de rue de Bohême. Jean de Luxembourg, roi de Bohême, avait fait l’acquisition de cet hôtel. Depuis son rachat par le duc, elle a pris le nom d’Orléans.

De là, peut-être, votre confusion avec Nesle et Bohême ?

Sauf votre respect, votre prévôt n’a pas dû venir souvent à Paris où alors, il y a bien longtemps ?

—Comment nous rendre dans cette rue d’Orléans ?

—Elle se trouve sur la rive droite de la Seine, Messire. Je vous explique comment vous y rendre.

Rue d’Orléans au XIVe siècle.

Voilà, vous savez tout. Bien, je ne m’ennuie pas avec vous, mais à présent je dois vaquer à mes occupations. Nous nous reverrons peut-être.

—Le merci pour les informations.

Le dit la "Fouine" répartit comme il était venu, en toute discrétion

—Bon, tu as compris où aller ?, demande Luciane.

—Oui, je le sais.

—Il nous reste quatre jours avant le 30. Trouvons à nous loger, nous irons voir cet Hôtel plus tard.

—Non Luciane, je veux repérer les lieux d’abord. Ne t’inquiète pas pour le logis, je me suis entendu avec Jekethiel. Il nous a invités à aller voir son neveu Gaël. Il va s’occuper de nous.

—Où loge-t-il ? Rue de la juiverie, je suppose ?

—Non, justement. Les juifs de la rue de la Juiverie ont été expulsés en 1183.

—Ils sont assurément revenus depuis.

—Ils ont été expulsés de nouveau, sont revenus, et expulsés encore. Maintenant, ils se sont installés à la juiverie Saint-Bon. Le neveu loge rue de la cour Robert-de-Roi. Elle donne dans la rue de Verrerie dans le quartier du Marais.

—Tu sais t’y rendre ?

—Jekethiel m’a remis un plan.

Nous reprenons le chemin inverse en longeant le quai de Seine jusqu’au pont Saint-Michel, dit le petit Pont-Neuf, achevé, il y a seulement quelques années en 1384.

—Anseau.

—Oui, Luciane.

—Il ne t’a pas paru étrange cet individu ? Nous ne le connaissons pas, il nous adresse la parole sans façon.

—Ma foi non. Il n’a pas été déplaisant.

—Peut-être. Dans ce cas, pourquoi nous fournir tant de détails sur les qualités de cet Hôtel, comme si on voulait l’acquérir ?

—Il se voulait amène et accueillant.

—Il a dépassé la mesure à mon goût. Ce surnom de "Fouine" ne me dit rien qui vaille. J’ai comme un pressentiment.

—Un pressentiment ?

—Disons… Un ressenti.

—Une intuition féminine, je suppose ?

—Gouaille-toi de moi.

—Ben moi il ne me plaît pas ce paroissien, nous fait savoir Flocel.

***

10 Bavarder familièrement.

11 Un pouce est égal à 2,54 cm.

12À cause de cette légende, peu à peu le nom s’est séparé en deux (Tombe-Issoire). Entre 2007 et 2010, une sculpture de ce bandit, réalisée par Corrine Béoust, fut placée sur la façade de l’école maternelle 77 rue de la Tombe-Issoire.

13 Né entre 750 et 755 – mort entre le 28 mai 812 et le 21 mai 851.

14 Petit garçon par plaisanterie.

15 L’origine du nom de cette rue est sujette à plusieurs hypothèses. Il s’agissait autrefois d’une importante route pavée construite par les Romains pour relier Paris à Orléans. Le bruit incessant des chariots transportant des marchandises contribuacertainement à qualifier ce lieu de « Tombissoire », en rapport à l’ancien verbe « tombir » qui qualifiait un bruit qui retentit.

16 Fêté le 28 mai.

17 Une taxe est prélevée selon l’occupation de la surface au sol.

18 Un pied est égal à 30,48 cm.

19Une rue des Étuves Saint – Martin existe encore.

20Un texte du XIVe siècle nous apprend que le boucher Haussecul possédait "une maison […] séant à la rue de l’Écorcherie de la Grande Boucherie, tenant d’une part la maison ou hôtel où sont les étuves aux femmes… " La réputation de ces établissements était douteuse : les gens d’Église fulminèrent contre ces étuves. Le mot anglais "stew", bain, désigne encore actuellement une maison close.

21 Remplie d’ordures, souillée.

22 Souillée d’urine.

23 Jouer du cul.

24 Une des façons de dire bonjour.

25 Approximativement à l’emplacement de l’actuel pont des Arts.

26 Un des rares éclairages de Paris jusqu’au milieu du XVe siècle.

27 Jusqu’au début du XVIe siècle.

28 Semblables.

29 Soit 260.000 euros.

30 Abréviation de prévôt de l’Île-de-France.

31 Le duc de Berry l’a habité jusqu’à sa mort en 1416. Charles VI l’a alors donné à sa femme, Isabeau de Bavière.

32La rue voisine a conservé le nom, légèrement altéré.

4

Après avoir traversé l’île de la Cité, en empruntant la rue de la Barillerie, deux voies s’offrent à nous.

En dextre, légèrement désaxé par rapport à la rue Saint-Denis, un pont de pierre, le pont aux Changeurs. L’ancien pont en bois, le Grand Pont a été emporté par des crues.

L’ouvrage porte une double haie de maisons de part et d’autre d’une étroite chaussée centrale, ce qui ne facilite pas les déplacements.

Les courtiers en devises chargés de la surveillance des transactions monétaires y tiennent boutiques. D’autres corporations y sont également présentes. Les bouchers de la Porte y possèdent quelques étaux.

En senestre, un peu en aval, le pont aux Meuniers forme un mur de roues à aubes placées entre les arches de pierre, barrant à peu de chose près complètement la Seine à l’exception d’une petite portion restée libre, la ″navière″. D’autres moulins s’élèvent sur des pontons flottants amarrés à des pilotis ou aux arches des ouvrages.

La navigation sur la Seine est aussi délicate que celle des chariots dans le labyrinthe des étroites ruelles. Le trafic fluvial est limité pour protéger les ponts et les embarcations. La Hanse des Marchands de l’Eau a accaparé le monopole de la circulation des nefs et oblige les ″forains″ à décharger en place de Grève ou de s’associer à un Parisien français, pour traverser la capitale.

Nous préférons prendre le passage aux changeurs plutôt que le pont des Meuniers réservé aux piétons.

Devant nous se dresse le Grand Châtelet.

À cet emplacement Louis VI avait fait édifier un petit ouvrage militaire en remplacement d’une grosse tour de bois protégeant l’Île de la Cité contre les pillards danois. Remaniée et agrandie par Louis IX, au détriment des maisons particulières sous sa protection, la forteresse fut l’un des principaux verrous de Paris. Elle est devenue militairement superflue.

Au sein du lieu le plus fétide et encombré de Paris, après le gibet de Montfaucon, Le Grand-Châtelet est le monument le plus sinistre par sa physionomie et sa destination : tribunal, siège de la Prévôté de Paris, siège de l’institution policière, lieu de géhenne, morgue et prison…

Une fois traversée la rue Trop-va-dure, sise devant le Grand-Châtelet, trois voies étroites contournent la prévôté pour atteindre l’Apport-Paris. En senestre, la rue Pierre à Poisson, en dextre, la rue de la Joaillerie suivie de la rue de la Triperie et au centre la rue Saint Leufroy, en partie voûté traversant du sud au nord la forteresse.

La rue Pierre à Poisson doit son nom l’existence de dalles sur lesquelles des étaliers proposent toutes sortes de poissons d’eau douce pêchés dans la Seine ou achetés dans les lointaines provinces de Picardie ou de Champagne.

Une maison, étouffée entre le Châtelet et la rue Saint-Leufroy, se distingue des autres habitations par ses sculptures de pignon qui l’a fait surnommer la Tête Noire.

L’élite des bourgeois parisiens s’y réunit.33

Tout autour de la construction sont installées des échoppes de taille minuscules abritées par un auvent, les « bauves » louées à des oyers ou des regrattiers, ces petits revendeurs en comestibles. En principe, le Prévôt des Marchands doit veiller à ce que nul n’encombre les rues, mais moyennant espèces sonnantes et trébuchantes, il ferme les yeux.

Dans une galerie en dextre s’ouvre la ruelle de ″l’Araigne″, c’est-à-dire le croc de boucher.

Le Grand Châtelet et ses alentours

Dans la rue de la Triperie est établie la "Grande Boucherie de Paris" entre la Seine, la rue Saint-Jacques et les rues Saint-Martin et Saint-Denis, principaux axes routiers de la capitale depuis l’époque romaine. Cet îlot de bouchers34 établit à l’origine dans un essart s’est retrouvé rapidement submergé par des habitations. La pression démographique a rendu nécessaire l’édification de quartiers neufs et par voie de conséquence de nouvelles fortifications.

Le rez-de-chaussée de la "Grande Boucherie" est surélevé de trois ou quatre marches. Divers instruments, des détritus et même quelques pièces de vin de Bourgogne sont entreposés dans les caves.

Les trente étaux des membres de la Grande Boucherie sont rassemblés sous un même toit, disposés le long de deux allées se coupant à angle droit. La lumière provient de hautes baies dépourvues de vitres. L’éclairage artificiel est prohibé. Il peut donner un faux aspect aux viandes.

L’installation en ce lieu répond à des considérations diverses, l’hygiène et l’efficacité.

La proximité de la Seine facilite l’abreuvement des bestiaux assoiffés par leur longue marche de la pâture jusqu’aux bouvrils. Cette eau est indispensable au décrassage des écorcheries, au nettoyage des carcasses, des tripes et à l’évacuation des déchets ou des marchandises dans le fleuve.

Marquant la limite occidentale du cœur de l’empire des bouchers, "l’Écorcherie" se trouve bornée, au nord par la rue Saint-Jacques menant à l’église du même nom, à l’est par la rue "Planche Mibray35" et au sud par les berges de la Seine.

Non loin, se trouve la rue du Pied-de-Bœuf, quartier des métiers du cuir. L’enseigne d’un cabaret, "Au Pied de bœuf ", fréquenté par les écorcheurs a donné son nom à la rue.

Dans ce petit quadrilatère s’affiche la toute-puissance des "seigneurs" de la Porte. Un marché donne son nom à la rue de la Vieille place aux veaux, quelquefois nommée place des Saints-Yon en l’honneur de la plus illustre dynastie des bouchers du Châtelet. La rue de la Tannerie coupe en deux la venelle de la Tuerie plus tard appelée rue de l’Écorcherie puis de la Lessive.

Nous choisissons d’emprunter la rue Saint Leufroy, avec son passage voûté.

Les droits d’entrée des marchandises arrivant dans la cité sont perçus dans cette venelle obscure dans le sein du Châtelet.

Si un marchand fait jouer et danser un singe devant le péager, il est quitte du péage, tant dudit singe et de toute sa marchandise apportée pour son usage, stipule le registre de tarifs. Le passage est payé en "monnaie de singe".

À la sortie, nous arrivons place de l’Apport Paris. C’est en fait un simple élargissement de la patte-d’oie terminant la rue Saint-Denis. Ancienne "Porte de Paris", du temps où la poterne du Châtelet s’ouvrait sur une campagne de terres lourdes et marécageuses peu fertiles nées d’un méandre mort de la Seine. Plus tard, par un jeu de langage, la Porte a pris la dénomination de l’Apport36, allusion à un petit marché à la volaille et à la sauvagine qui s’y était installé fort à l’étroit.

La place, exiguë, est cernée de maisons à encorbellement habitées par les queux, des cuisiniers ou oyez37. Ce palmipède très apprécié leur valut ce nom. Ils travaillent dans des échoppes divisées en deux zones différentes. Il s’y échappe des senteurs agréables qui masquent, quelquefois difficilement, les remugles du fleuve.

À l’arrière, les queux se livrent à la cuisson de leurs produits.

À l’avant, 1’ouvroir donnant sur la rue, est constitué de deux vantaux de bois, sans vitres, le verre étant une matière trop coûteuse. Le vantail supérieur fait fonction d’auvent et l’inférieur est utilisé comme lieu d’étal. Comme il n’existe aucune séparation entre l’échoppe et l’ouvroir, les chalands peuvent les regarder travailler et ces derniers peuvent interrompre leur ouvrage pour les servir. Certains commerçants préfèrent se mettre sur le pas-de-porte et discuter avec un acquéreur éventuel, faire l’article ou le dissuader par leur baratin d’acheter chez un concurrent dont la viande est de peu de valeur, éthique, ou faisandée.

Après avoir traversé, la rue Merderet, nous prenons la rue Saint-Denis jusqu’au cimetière des Saints-Innocents, près des Halles.

La nécropole, un grand quadrilatère entouré d’une clôture entre la rue Saint-Denis, de la ferronnerie, de la Lingère et la rue aux fers, donne l’impression d’un grand terrain vague.

Ce champ de repos est parsemé de fosses larges de trente pieds et suffisamment profondes pour accepter plusieurs couches de défunts. Des planches les recouvrent pour éviter de tomber dedans par mégarde. Elles sont en cours de remplissage. Les morts y sont alignés avant de les recouvrir de terre.

Le sol alcalin des lieux peut dissoudre un corps en deux semaines. Quand la place manque, on enlève les vieux os pour les entasser dans les charniers aménagés dans les murs du cimetière. Place aux "jeunes" en quelque sorte.

La mort empuantie les lieux. Cela ne décourage pas les mercantis installés à l’intérieur sur des tréteaux pour vendre leurs diverses marchandises, pacotille, livres religieux, et même des fruits ou des légumes. Pour quelques sols, des écrivains publics rédigent un placet ou une lettre d’amour.

Dans les recoins plus sombres, des agenouillées, au nom en relation avec le service proposé sont à la besogne. Ce sont des godinettes38, des bagasses39 en devenir, trop jeunes encore pour avoir un barbeau 40 et exercer dans les rues réservées à leurs aînées prostituées. Elles affriolent les visiteurs venus prier leurs morts et osent leur proposer vistement41 pour deux malheureux sols42 des griseries buccales au milieu des ossements.

La mort aide à comprendre que seul l’amour justifie la vie.

À l’entrée, des joueurs de dés attendent les musards43 pour les plumer.

La nuit, ce lieu sert aussi de garde-manger aux cochons de Saint-Antoine, les seuls autorisés à se promener librement dans Paris.

De là, nous tournons en senestre dans la rue de la Ferronnerie, en direction de la porte Saint-Honoré. De la rue Saint-honoré, nous allons pour ainsi dire jusqu’à la porte du même nom avant de biforquer en dextre dans la rue d’Orléans.

Les cloches des églises ont sonné sexte depuis de deux heures de relevée44.

L’Hôtel vaste demeure, s’étend sur près de six arpents 45 et possède une cour intérieure ainsi qu’un jardin. Le frontispice est de style gothique. Le corps de logis principal est le plus éloigné possible de la rue pour s’établir en retrait en fond d’une cour. La façade arrière donne sur un jardin, à distance des nuisances des villes46. Comme la surface de la parcelle le permet, le corps de