Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Französisch

Des crimes impies ont été commis à l'abbaye Saint-Julien. Un rai de lumière illumina le bas de la porte, suivi d'un grondement sourd et prolongé. Cela annonçait un orage. Craignait-il la foudre? Non. A moins qu'elle soit la manifestation de la colère de Dieu, du diable...ou des hommes. Mais peu lui importait à présent. Tel un chien battu, il se roula en boule sur le sol et se mit à sangloter... Anseau de Conty, le capitaine du guet de la ville de Tours, aidé de son fidèle adjoint le sergent-chef Roland, est chargé d'une difficile enquête en lieu clos, où chacun se retranche derrière un mur de silence et de duplicité. Troisième volet des "Chroniques criminelles" de l'enquêteur Anseau de Conty. Cette enquête policière, riche en couleurs, solidement documentée, offre un surprenant et étonnant éclairage sur la vie et les mentalités de l'époque médiévale.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 349

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

CHEZ BoD – BOOK on DEMAND

DU MÊME AUTEUR

Chroniques criminelles (Brochés et E. Books)

Pèlerinage mortel, Chroniques criminelles I, Paris 2016.

Meurtres en trompe l’œil, Chroniques criminelles II, Paris 2017.

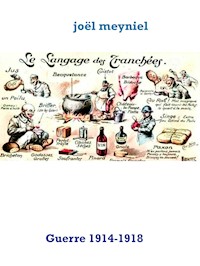

Guerre de 1914-1918

Mourir ou rester debout, Paris, 2016.

En E. Books

Le symbolisme dans l’archerie, Paris 2017.

Les archers du roi, Paris, 2017.

De l’arc au canon, Paris, 2017.

L’émancipation féminine au XVIIIe siècle, Paris, 2017.

« Ce n’est pas le ciel qui tranche prématurément le fil de la vie des hommes ; ce sont les hommes qui, par leurs égarements, s’attirent eux-mêmes la mort au milieu de leur vie. »

Mong-Tseu.

(Philosophe confucéen V. 371-289 av. J

Avertissement aux lecteurs

Le vocabulaire.

Un certain nombre de mots ont une graphie médiévale.

C’est une orthographe intentionnelle.

Cette histoire est une fiction, mais le nom des lieux, des rues et ruelles sont authentiques, ainsi que certains faits sociétaux.

Le décompte des heures au Moyen Âge.

La perception du temps au Moyen Âge est très différente de notre conception actuelle, réglementée et universelle.

Les heures canoniales correspondent aux offices liturgiques qui sont consacrés à la prière, en plus de la messe quotidienne, au sein des ordres religieux aussi bien que pour le clergé séculier. Elles correspondent à une division du temps où la journée et la nuit sont divisées en quatre parties alors que les heures du monde romain dont elles sont issues se basaient sur une division en douze de la journée de lumière et également en douze de la nuit. Au Moyen Âge, le temps et la vie sociale sont essentiellement rythmés par la sonnerie des cloches dans les clochers qui marquent les différentes heures canoniales.

Traditionnellement, la journée comporte sept heures canoniales et la nuit une :

Matines ou Vigiles ; milieu de la nuit (minuit).

Laudes : à l’aurore, vers 3 heures.

Prime : première heure du jour, vers 6 heures.

Tierce : troisième heure du jour, vers 9 heures.

Sexte : sixième heure du jour, vers Midi.

None : neuvième heure du jour, vers 15 heures.

Vêpres : le soir, vers 18 heures.

Complies : avant le coucher, vers 21 heures.

Différentes réformes liturgiques modifient la répartition du temps au long de la journée, ainsi du XIe au XIVe siècle les heures canoniales se sont décalées progressivement vers le matin, none se retrouvant à midi.

En l’absence de soleil ou par mauvais temps on utilise des bougies qui brûlent approximativement en 3 ou 4 heures. Des sabliers et des clepsydres sont aussi employés.

Les personnages

Famille Guibert

Aude, femme de Joaven.

Bertille, la cuisinière et servante.

Gaël, l’aîné des garçons de Joaven.

Joaven, vinaigrier à Tours et narrateur.

Famille Lopin

Jean, notaire.

Guillemette, la fille aînée.

Famille de Conty

Anseau de Conty de Boves dit « le vaillant », nobliau de Picardie, ami de Joaven, capitaine chevalier du guet de la ville de Tours.

Jauffré, son beau-frère, troubadour.

Luciane, sa femme.

Hommes de Anseau.

Roland, le sergent-chef.

Authaire, sergent.

Frajou, sergent.

Lambert, archer.

Moines du monastère Saint-Julien de l’ordre des Bénédictins.

Adalbéron, père, maître des novices.

Adelin, frère, portier.

Agenulf, père, doyen.

Agilmar, frère, infirmier.

Arembert, père, abbé

Bérenger, père, Sous-prieur.

Caribert, père, prieur.

Fulbert, frère, sacristain.

Héribert, père, camérier, dit aussi « chambrier », « chambellan » (chamberlain en anglais).

Malulf, frère chancelier.

Pierrick, moinillon.

Petit Pierre, moinillon.

Autres

Anthon (d’) Seguin, archevêque de Tours Atalia, sœur de Jekethiel.

Boneford Johan, archer anglais, première victime de la pestilence.

Coolidge Matthews, le capitaine de la compagnie des archers anglais.

Foulque, infirmier à la morgue de la prévôté.

Ignace de Saint-Hilaire, prévôt de la ville de Tours.

Jekethiel, l’aesculapius juif.

Louis Ier, prince, second fils survivant du roi Charles V et de Jeanne de Bourbon. Il est le frère cadet de Charles VI. Duc de Touraine en 1386 et reçu en apanage de duché d’Orléans en 1392.

Plaget Jérôme, le nouveau curé de l’église Saint-Martin.

Pulcelle, la tenancière de l’auberge la « Gore Pissouse ».

Ruzé jean, bourgeois de Tours.

Ruzé Guillaume, fils de Jean.

Sœur Mélisande, responsable de l’hôpital du Saint-Esprit.

Willibert, majordome de la famille Ruzé.

Sommaire

Chapitre I

Chapitre II

Chapitre III

Chapitre IV

Chapitre V

Chapitre VI

Chapitre VII

Chapitre VIII

Chapitre IX

Chapitre X

Chapitre XI

Chapitre XII

Chapitre XIII

Chapitre XIV

Chapitre XV

Chapitre XVI

Chapitre XVII

Chapitre XVIII

Chapitre XIX

Chapitre XX

Chapitre XXI

Chapitre XXII

Chapitre XXIII

I

Bien des années se sont égrainées au chapelet de la vie, depuis que je m’adonne à ma marotte, vous la connaissez maintenant, de rapporter toutes les essaines importantes qui ont eu lieu dans notre ville. C’est par l’entremise de Anseau que je suis au courant de bien des agitations de cette ville, car il me fait l’honneur d’être son oreille de ses angoisses, préoccupations et tourments.

La première fois que j’ai pris la plume, c’était, voici de cela, vingt-six ans, après mon pèlerinage, plutôt mouvementé, à Compostelle. Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts de la Loire. C’est lors de cette pérégrination que j’ai fait la connaissance de Anseau de Conty de Boves, à qui je dois la vie.

À notre retour, il fut nommé capitaine du guet de la ville. À mon invite, avec Luciane, son épouse, ils se sont installés chez moi, rue des Amandiers à Tours. Après leur mariage en 1374, Anseau n’étant pas encore confirmé dans son poste de capitaine du guet, ils avaient préféré prendre un logis à cens1. Ils le trouvèrent rue des Fille-Dieu, donner à bail, à l’étage d’une petite maison basse2, appelait « appentis » par les religieux propriétaires.

Le rez-de-chaussée était occupé par un ouvroir accensé à un cordonnier qui n’avait nul besoin de l’étage haut.

Ce dernier est composé d’une chambre, d’une chambrette, d’une grange, une cour et un jardin. La chambrette donne sur la cour et l’autre avec une cheminée, sur le devant.

Dans la chambrette, le propriétaire avait fait ouvrir une porte de trois pieds3 afin d’en rendre l’accès indépendant. Anseau en a fait son bureau. Pour finir, ils disposent d’une petite cuisine, mais suffisante pour eux deux.

Luciane, avec ma femme, Aude forment une paire d’amies inséparables, à tel point que certains, dans leur dos, les surnomment les bessonnes.

La deuxième fois que je pris la plume, ce fut en 1374, pour relater les horribles meurtres de coureuses de remparts4 qui furent commis dans notre cité. Anseau avait dénoué avec brio cette enquête, à la grande satisfaction de notre prévôt Ignace de Saint-Hilaire, ce qui lui avait valu d’être conforté dans son poste de capitaine du guet.

Je pensais ne plus avoir à le faire, mais je ne pouvais pas vous laisser sans vous conter les derniers drames qui se déroulèrent en l’an de grâce 1389.

Ce fut une année épouvantable, et ceci à plusieurs titres.

Tout d’abord les Anglais qui lançaient des chevauchées épisodiques, auxquelles nous répondions par des raids sur les côtes britanniques. Ces raids faisaient craindre aux Anglais une invasion française.

À la suite de chaque chevauchée, le roi ordonnait aux campagnards de se réfugier dans les villes avec, si possible, toutes leurs réserves, pratiquant ainsi ce que l’on nommait la tactique de la terre déserte. Plus les Anglais avançaient dans les terres, plus leur ravitaillement était difficile ; harcelés par nos mercenaires qui leur tendaient de nombreuses embuscades. Leurs effectifs se sont vite réduits à néant, obligeant de nombreux officiers anglais de se replier afin d’éviter le désastre. Hélas dans ce repli ils se livrèrent au pillage. Le mot d’ordre des opérations pour notre souverain était : « Mieux vaut pays pillé que terre perdue ». Le roi laissa donc le royaume à la merci des pillages anglais, qui provoquèrent dans la population d’immenses souffrances.

Une trêve, une de plus, celle de Leulinghem fut enfin signée le 18 juin de cette année-là. Elle devait durer jusqu’au 1er août 1392, mais cela ne nous empêcha pas d’avoir maille à partir avec eux.

Comme si la guerre avec les Anglais ne suffisait pas, l’hiver, à partir du 28 novembre 1388 jusqu’à la fin de février 1389, fut très rude. Des fortes gelées commencèrent dès les premiers jours de janvier et durèrent à peu près un mois, pendant lequel la Loire fut prise en glace dans toute sa largeur et sur une importante épaisseur ainsi que les autres rivières, à tel point qu’on pouvait les traverser avec des charrettes chargées.

On y allumait même du feu sans la faire fondre.

Il tomba peu de neige. Les vignes furent gelées.

Dans la nuit, on entendait les arbres éclater et se fendre…

Beaucoup d’oiseaux et d’animaux sauvages périrent. Même le bétail mourait dans les étables. Les hommes ne furent pas épargnés et un grand nombre de fillots et de vieillards succombèrent.

Le printemps ne fut pas meilleur, marqué par des pluies continuelles et torrentielles.

La guerre, l’hiver très rigoureux, les pluies torrentielles avaient anéanti les récoltes et furent la cause d’une notable disette. Les gens étaient affaiblis, ce qui n’était pas sans inquiéter grandement Anseau. Pour lui, ajoutées à la crasse des rues et ruelles de la ville, toutes les conditions étaient réunies pour l’arrivée de la pestilence.

Son inquiétude à ce sujet lui fit mener un combat auprès des édiles.

Utopie ou réalité ?

Il en était convaincu.

Enfin, pour couronner le tout, s’ajoutaient les malheurs provoqués par le Grand Schisme d’Occident ou Grand Schisme. Crise pontificale qui toucha le catholicisme5, divisant la chrétienté catholique en deux courants rivaux.

Cette crise survint en pleine guerre contre les Anglais, à la faveur des transformations de notre système des affaires publiques qui ne répondait plus aux besoins d’une société en pleine mutation. En effet, l’Église n’avait plus le rôle culturel et social qui était le sien et qui l’avait rendue indispensable à l’exercice du pouvoir.

Ces tensions et conflits aboutirent à l’installation d’une papauté à Avignon, et d’une autre à Rome.

L’Église fut moralement et spirituellement affaiblie par cette crise. Le Gallicanisme se développait, les particularismes nationaux s’exacerbaient, et le sentiment religieux se modifia. Un relâchement des mœurs et de la discipline se manifesta tant chez les religieux séculiers que réguliers entraînant des graves dérives.

Les Tourons purent prendre la mesure de la gravité de ce relâchement à la suite de crimes infâmes qui furent perpétrés au sein même d’un des monastères de la ville.

La Cité de Tours et ses douze tours dont elle tirerait son nom comme l’ancienne Thèbes d’Égypte aux cent tours, cent portes, cent forteresses, la protégeant, la fortifiant contre les forces étrangères, mais foin6 contre les épidémies est une ville à très forte implantation religieuse.

Siège d’un évêché dès le début du IVe siècle, à peu près en même temps que Poitiers et Bourges, c’est à la personnalité de son troisième évêque, saint Martin, que la cité de Tours, ainsi que le diocèse dont elle est le centre, doit son rayonnement. Au début du Xe siècle, le monastère de Saint-Martin fut entouré, ainsi qu’une partie de son bourg, d’une enceinte de quatre hectares. Un territoire propre, soustrait à l’autorité de la Cité fut aussi instauré, entre le castrum et la Loire. Il y eut sur le terrain comme dans les esprits, deux villes : Tours, la vieille cité héritée de l’Antiquité, et Châteauneuf, la ville neuve médiévale.

Entre les deux, on trouvait le monastère de Saint-Julien, avec son vaste foncier, dont les terres s’inséraient entre la Cité et Châteauneuf.

Les XIIe-XIIIe siècles malgré le maintien du monastère de Saint-Julien sur ses terres, furent marqués par une densification lente de l’habitat le long de la Grande-Rue et l’installation de quatre autres couvents des ordres mendiants dans l’espace intercalaire à proximité de la Cité et de Châteauneuf.

Sans oublier le fait que les reliques de saint Martin font de notre cité un lieu de pèlerinage et elle est aussi le point de départ de la via Turonensis, le « grand chemin de Saint-Jacques », ou le « chemin dallé des pèlerins ».

De cette physionomie tragique et funeste des événements, il n’y eut qu’un seul sourire, celui des visages radieux de mon fillot Gaël, et de Guillemette, la fille de Jean Lopin, notaire la ville, lors de leur mariage.

Que voulez-vous, la roue tourne.

La vie ne dévoile jamais ses joies, ses embûches et ses fatalités.

1Logis en location.

2Sans tenir compte du rez-de-chaussée les maisons dites basses on un seul étage, les maisons hautes en ont deux.

30,975 mètre.

4« Meurtre en trompe l’œil », chroniques criminelles II, du même auteur, même éditeur.

51378-1417.

6 Pas.

II

Février 1389.

Mardi 24.

Ce jour-là, le sergent-chef Roland courrait à perdre haleine vers l’hôtel de la prévôté, bousculant tout sur son passage. C’est que la nouvelle était d’importance et grave. La ville était en danger, il fallait agir au plus vite.

— Capitaine, capitaine, des goddons, des goddons près de la ville.

— Allons, sergent, du calme, qu’as-tu à meugler de la sorte. Comment peux-tu voir des goddons alors que nous sommes en trêve.

— Je vous assure, capitaine, une soldatesque anglaise s’est installée hors les murs près de l’ancienne commanderie des templiers.

— Dis-moi Roland, je sais que ce n’est pas dans tes habitudes, mais, n’aurais-tu pas abusé de la jacqueline ?

— Par la grâce de Dieu, non, capitaine. Si vous ne me croyez pas, venez-vous rendre compte par vous-même.

— Soit. Conduis-moi, allons voir ces Anglais.

Du haut de la courtine sud de la ville, Anseau dut admettre que son sergent-chef n’avait pas eu la berlue, il y avait bien un campement d’Anglais installé, là, sous ses yeux.

La petite route7 était composée d’une soixantaine hommes. Il y avait là, malgré la trêve, des bonnes raisons de se soucier.

Que venaient-ils faire ?

Que voulaient-ils ?

Mercredi 25 février.

Le matin.

Anseau de bon matin, la chose n’était pas commune, me fit mander à la prévôté.

— Je te donne le bon jour8, Anseau. Voilà une convocation peu ordinaire. Aurais-je commis un acte répréhensible pour me faire venir en ce lieu ?

— À jamais soit-il, Joaven. Pardonne ma sommation un peu brutale, mais je suis sur des chardons ardents.

— Que se passe-t-il ? Que puis-je faire pour toi ?

— Figure-toi que des Anglais se sont installés à une portée de saïettes de la porte Saint-Vincent.

— Mais nous sommes en trêve, non ?

— Justement, voilà bien le problème. Il me faut aller voir ce qu’il en est avec ces Anglais, hors la ville.

— Et en quoi puis-je t’aider.

— Pourrais-tu demander à Jauffré s’il veut bien m’accompagner, je me souviens qu’il parle leur langue.

Jauffré a vécu en Angleterre avant de nous rejoindre sur les chemins de Compostelle.

Il était arrivé depuis une semaine pour assister au mariage de mon fils et logeait chez moi. Le logement de Anseau n’était pas assez grand pour le recevoir.

— Dès son réveil je lui en parle, sans faute.

— Dis-lui de me rejoindre en bas des remparts, je l’attendrai.

— Entendu, je vais de ce pas le réveiller.

— Le merci, Joaven.

Avant d’aller au-devant de ces gens d’arme, Anseau tenaient à en savoir plus sur ces hommes.

Un peu avant tierce, Jauffré arrivait au pied des remparts ou Anseau faisait les cent pas, impatient.

— Le bon jour, Anseau.

— À jamais soit-il, Jauffré, comme Joaven te l’a peut-être dit, des Anglais sont installés devant nos murs. Comme si je n’avais pas assez de problèmes avec les habitants dans les murs me voilà maintenant avec des ennemis à gérer hors les murs. L’essaine est délicate, car nous sommes en période de trêve et il ne me faudrait pas commettre un impair, sinon, je ne donnerais pas cher de mes abattis dans ma charge.

Dis-moi tout ce que tu sais sur ces gens-là.

— Crois-tu que de tout savoir t’aidera ?

— Oui, j’aime être instruit pour savoir où je mets mes pieds. Je vais devoir les rencontrer pour déterminer ce qu’ils veulent et, s’ils sont là pour attaquer la ville, je dois prendre la mesure de leur force.

— Entendu, puisque tu y tiens. Mais je ne les ai pas encore vus.

— Qu’importe. Montons sur les remparts.

Après les avoir observés attentivement, Jauffré qui connaissait bien ce pays, lui expliqua qu’il s’agissait d’un détachement d’archers d’élite, si redoutés de notre ost. L’ost du roi d’Angleterre avait commencé à compter des archers en grand nombre depuis le début du siècle, lors des guerres contre les Écossais, puis contre nous. Les archers formaient au moins les trois quarts des fantassins de cet ost et les plus redoutables étaient les archers gallois. La vitesse et la précision de leur tir causaient des ravages dans nos armées. Nos rois n’étaient pas convaincus de l’utilité stratégique des archers et persistaient à croire en la supériorité de la cavalerie sur l’artillerie et de l’arbalète sur l’arc. Au contraire, les souverains anglais encourageaient l’exercice à l’arc dans les campagnes du royaume pour pouvoir compter, à tout moment, sur des archers nombreux et bien entraînés.

— Nous avons là la fine fleur de l’ost anglais, si je comprends bien.

— Oui. À l’évidence.

— Sais-tu pourquoi, ils sont si adroits et redoutables ?

— Pour les Anglais, l’arc est devenu un compagnon inséparable et se voit partout. Cette arme redoutable occupe une place d’honneur au-dessus des cheminées.

— Je veux bien entendre ce que tu dis mais, avoue, un arc c’est un arc, un point c’est tout !

— Détrompe-toi Anseau, et pardonne-moi de te contredire, mais tu raisonnes bien là comme un noble Français.

— Eh bien dis-moi, te voilà rudement bien informé sur les us des goddons. Là, tu me la bailles belle. D’où tu tiens toutes ces connaissances ? Je dois dire que je m’interroge sur tes activités chez ces Anglais.

— Ne va pas te mettre martel en tête, l’ami. Je suis ménestrel et en tant que tel j’ai été amené à chanter dans de nombreux castels aussi bien avec les maîtres que les soldeniers. Je ne t’expliquerai pas que la musique et la dive jacqueline délient bien des langues des hommes, quel que soit le pays.

— Je dois aller voir ce qu’ils veulent. Voudras-tu m’accompagner, tu parles leur langue, moi pas.

— Volontiers, si cela peut t’aider. Un peu d’affairement me fera du bien. Tu y vas quand ?

— Après sexte, ça te va ?

— Parfait.

— Alors à toute à l’heure.

Deux heures de relevé après sexte, Anseau, le sergent-chef Roland et Jauffré sortirent par la porte Saint-Vincent. Bien que nos deux pays aient signé une trêve, Roland préféra arborer un drapeau blanc. À Anseau qui lui signifia que cela ne servait à rien il répondit que cela ne pouvait faire de mal de montrer leurs bonnes intentions.

L’espace qui les séparait du campement des Anglais, situé près de la chapelle du Chardonnet de l’ancienne commanderie des templiers de Saint-Jean de Jérusalem, était parsemé de touffes d’aunées gelées, aux vertus médicinales, alors qu’un peu plus loin. la cataire rabougrie par le froid n’attirait pas les chats.

Dans une cavité humide, de la consoude très appréciée pour ses capacités à accélérer la consolidation des fractures attendait le retour du printemps.

À proximité du campement, tous les hommes s’étaient levés sans avoir l’air agressif, ils étaient toutefois sur leur garde.

Un homme, qui paraissait être leur chef se détacha du groupe. C’était un gaillard à l’épaisse charpente de ses ancêtres saxons. Un large visage où l’on ne voyait que ses grands yeux bleus. Bien en chair, surprenant du fait son état de soldenier, doté d’un teint lisse et clair que bien des femmes devaient lui envier.

Des cheveux couleur des blés lui couvraient les épaules.

— Jauffré, annonce-moi, veux-tu ?

— Peace be upon you, here Anseau of Conty the captain of the city…

— Ne vous donnez pas autant de mal, je parle votre langue.

— Je dois vous avouer que cela va faciliter les choses. Je suis Anseau de Conty, le capitaine du guet de la ville de Tours. Voici Roland mon sergent-chef, Jauffré, un des miens amis qui a longtemps vécu dans votre pays et qui devait me servir d’interprète.

— Mon nom est Matthews Coolidge. Je suis le capitaine de ce détachement d’archers. Nous nous sommes égarés et avons perdu notre ost. Mes hommes et moi aspirons seulement à de la reposance9. Je suppose que vous vous inquiétiez de notre présence si près de la ville ?

— En effet, votre présence ne laisse pas sans inquiétude les citadins et les édiles.

— Je comprends. Vous n’avez rien à craindre. Nous sommes en trêve et sans intention belliqueuse. Nous aurions pu vivre en rapinant la région, mais je m’y refuse. Je commence à être las de ces affrontements sans fin qui ne mènent à rien. Je comptais venir vers vous, mais puisque vous êtes là, j’aurais deux doléances à vous soumettre.

— Nous vous écoutons

— Si vous le permettez, nous aimerions pouvoir nous approvisionner, quand nous en aurons fini avec nos réserves. Nous paierons bien entendu.

— Cela se peut. Et, votre deuxième attente ?

— Mes archers ont besoin d’un entraînement journalier, ce qui n’est pas possible à cet endroit. Auriez-vous un lieu où nous pourrions sans danger, ni déranger, exercer notre pratique ?

— Oui, nous en avons un. Mais, vous le comprendrez, tout cela ne dépend pas de moi. Je vais dans l’instant transmettre vos demandes aux édiles de la ville. Je vous aviserai personnellement de leur décision.

— Je vous en remercie.

Après avoir salué les Anglais, Anseau et ses compagnons regagnèrent la ville.

7 Troupe.

8À partir du XIIIe siècle, la formule de politesse est écrite en deux mots dans des textes. Puis, elle se substantive : « je te/vous donne le bon jour » ou « bien le bon jour ! ».

9 Repos.

III

Mars 1389.

Mardi 3.

En 1374, la même année que la résolution des meurtres en série qui avaient traumatisé notre cité, nous avions célébré le mariage de Anseau avec Luciane. Ce fut une grande fête dont on parle encore. Pour l’occasion, le frère de Luciane, Jauffré lui avait fait la surprise d’être parmi nous. Depuis, est-ce l’air de notre Touraine, il est resté.

Depuis, Anseau avait pris de l’assurance. L’ensemble des Tourons et le prévôt l’appréciaient pour ses qualités d’équité malgré son inflexibilité. Ils ne tarissaient pas d’éloges à son égard, heureux d’avoir enfin un homme capable sur qui il pouvait compter, abstraction faite, de son obsession pour la propreté qui exaspérait tout son entourage.

Même lorsqu’une essaine l’absorbait, il ne pouvait s’empêcher de s’occuper en même temps des nuisances dont étaient victimes principalement les riverains des tanneries, et secondairement les autres habitants de notre cité. C’était plus fort que lui.

Il faut bien dire à sa décharge que la situation n’était guère brillante.

Sans évoquer les nuisances provoquées par les tanneries, celles des chantiers, des ateliers, des matières organiques libérées par les hommes et les animaux, n’importe où : tenez, rien que les noms de quelques rues ou ruelles parlent d’eux-mêmes : rue des aysances, de la triperie, du pipi, impasse du merderon et j’en oublie, que dire de la cacophonie des colporteurs et autres conducteurs de chariots mécontents d’être bloqués !

La liste est sans fin, il faut bien l’avouer.

Mais, pour tout vous dire, obtenir des conseillers de la cité une prise de décision n’est pas une chose simple à Tours.

Pour bien comprendre, il nous faut remonter en 1354, lorsque la chevauchée du comte anglais Derby jusqu’à Poitiers avait jeté l’effroi. Le lieutenant général du roi avait alors pressé les habitants de mettre l’agglomération tout entière en défense. On avait tenu des assemblées en vertu d’une vielle charte de 1180, et d’usages non écrits, sans pouvoir progresser. Devant les difficultés à s’entendre, les habitants s’étaient tournés vers la puissance publique et obtenu de Jean le Bon les fameuses lettres de franchise de la ville. Malheureusement, elles n’étaient pas la réplique des anciennes chartes de franchise et ne réglaient nullement l’exercice du ban dans les deux villes.

Pendant deux siècles, de 1120 à 1305, les bourgeois de Châteauneuf ont lutté sans succès contre le Chapitre pour obtenir le statut de communia10. Ils l’ont obtenu en 1 356 grâce au roi Jean le Bon.

Confirmées par le dauphin en août 1357, les lettres du roi ne donnèrent lieu que le 2 novembre suivant à la désignation de six élus et d’un receveur.

Ce retard d’application provenait de l’obstruction du lieutenant du bailli. Le mécontentement était tel que les six pensèrent résilier leur mandat. Pour le renouvellement annuel des commissaires, il fallait donc, à chaque fois demandé l’acquiescement du roi ou du duc.

En tout cas, en 1373, Charles V nous dispense de cette formalité onéreuse. Néanmoins, notre organisation municipale restait toujours aussi précaire que mal définie. De six, nos élus passèrent à quatre en 1362, puis à trois en 1367 sans compter le receveur. Puis à nouveau à six depuis 1374.

D’autre part, bien que le roi dans ses lettres, ne fasse aucune différence entre les habitants de Châteauneuf, ceux de la cité et ceux d’Arcis, les anciennes habitudes restaient les plus fortes11.

Les vieilles partitions de la ville résistaient à l’édification de l’enceinte commune. Si les chanoines de Saint-Martin n’avaient pas fait trop de difficultés pour participer avec les représentants du roi et les habitants, aux dépenses des travaux, le chapitre métropolitain, au contraire, conservait la haute main sur la gestion financière de leur contribution.

Cette liberté durement acquise était depuis la guerre sérieusement remise en question. La vie intérieure de la ville fut troublée par de fréquentes querelles, entre Châteauneuf, la cité, les Arcis et les seigneuries enclavées dans la ville : églises, abbayes et château, qui se disputaient la direction de la cité ; et surtout entre les riches et les pauvres comme dans les républiques antiques. Ces querelles faisaient les délices du duc, Louis de Touraine.

Naturellement hostile à l’affranchissement des villes, notre duc avait accordé, du moins dans son propre domaine, une charte de semi-liberté, qui lui laissait ses droits souverains et la haute surveillance de la vie municipale.

Ce n’est qu’en 1385 que l’unité fut pleinement réalisée et la ville de Tours véritablement fondée. Pour en arriver là, il fallut d’abord deux hivers catastrophiques au cours desquels les ponts et les « turcies »12 subirent de très graves dommages, en conséquence, les élus qui sortaient de charge le 1er novembre 1383 furent prorogés jusqu’au 24 février 1384, puis reconduits jusqu’au 31 octobre suivant, à cause du péril.

En janvier 1385, en tout cas, la détresse était telle que l’on forma une délégation chargée de signaler au roi la ruine des ponts. Avec les Anglais, Sa Majesté avait d’autres soucis et ne prit aucune décision.

C’est alors qu’intervint le gouverneur Pierre d’Avoir, seigneur de Châteaufromont, qui réforma toute l’organisation de la ville. Le 20 août 1385, il provoqua la démission des élus en fonction et les fit remplacer par cinq autres : un pour le roi, en l’occurrence le procureur au siège de Tours, deux pour les chapitres et deux autres pour les laïques. Mesure temporaire puisqu’elle ne dura que trois ans le temps d’apaiser les discordes concernant la réfection des ponts, des chaussées et des turcies.

Les Tourons avaient à leur tête, depuis 1388, non plus une simple commission spéciale de défense, mais une véritable administration municipale.

Le conseil de la communia ressemblait à celui des républiques antiques. La source de toute autorité réside donc dans l’assemblée générale des habitants, pratiquant, en théorie, un gouvernement direct.

Mais singulière illusion, car, si tous les chefs de famille, en droit, pouvaient y participer, il fallait bien voir qu’il y avait ceux qui le devaient, répondant ainsi à une convocation et ceux qui étaient invités personnellement, à peine d’amende en cas de défaut.

En général le droit de cité ou de bourgeoisie n’était pas donné à n’importe qui. À Tours, il fallait y posséder une maison. Cette attribution était refusée aux serfs, aux enfants naturels, aux gens qui avaient des dettes et d’autre part aux nobles et aux clercs habitant la ville.

En théorie, l’assemblée générale gouvernait la commune. Au son d’une cloche, placée dans la tour du château, les bourgeois se réunissaient dans l’église qui était la maison commune et procédaient à l’élection des magistrats ou au vote d’une résolution proposée par eux. En réalité, c’étaient les magistrats, échevins, jurés, pairs, présidés par un major13, qui dirigeaient la cité avec l’aide d’un conseil des notables.

Cette assemblée publiait des ordonnances ayant force de loi, levait des impôts, gérait les finances. Sous ses ordres se trouvaient des agents rétribués.

Ces grandes réunions, qui se tenaient une fois par mois, n’avaient pas à délibérer, mais à consentir aux décisions arrêtées à l’avance et tous les ans, le jour de la Saint-Simon-et-Jude14, à procéder à l’élection des élus et du receveur15.

Ces élus mandataires de la communauté entière étaient en réalité les représentants actifs des bourgeois qui dominaient en ville.

Le pouvoir était aux mains de cette « aristocratie » composée de quelques familles bourgeoises, de quelques lignages dont les membres occupaient toutes les magistratures, toutes les charges municipales, d’ailleurs plus pour le privilège que pour l’argent puisqu’ils ne touchaient en gage que vingt-cinq à trente livres tournois. Parmi ces filiations on comptait Jean Ruzé, (ayant pour épouse une demoiselle Bernard) qui assumait d’importantes responsabilités politiques, religieuses et militaires, allié avec d’autres familles comme les Briçonnet, les Beaune-Semblançay, les Berthelot ou encore les Bohier.

Déjà habitués à se grouper par la formation des guildes et des corporations, ils formaient, quand ils voulaient arracher des concessions, une commune jurée ou conjuration de secours mutuel, dont tous les membres prêtaient un serment de mutuelle assistance. Ils négociaient alors avec le duc et s’efforçaient d’obtenir de lui, par la persuasion, à prix d’argent, ou par la menace, la satisfaction de leur demande.

Les seigneurs laïques, qui avaient de grands besoins d’argent, acceptaient volontiers, moyennant finances, à tout ou partie de ces demandes. C’était surtout à coups de livres et de deniers que les villes s’assurèrent l’indépendance.

Mais les évêques, les abbés, et en général le clergé, se montraient violemment indignés.

D’ailleurs, il suffisait d’entendre notre archevêque lors de ses prêches :

— « Il y a en ce monde trois troupes criardes, et même quatre, auxquelles on n’impose pas silence aisément. Une commune de manants qui veulent faire les seigneurs, des femmes qui se disputent, un troupeau de porcs qui grognent et des chanoines qui ne s’entendent pas. »

L’Église traitait de diaboliques les associations nommées communia, que des usuriers, disait-elle, avaient fondées dans presque toutes les villes et tous les villages de France.

Le cardinal tonnait lui aussi contre « ces cités de confusion », « ces communes brutales et empestées qui, non seulement accablaient les nobles de leur voisinage, mais usurpaient les droits de l’Église et détruisaient par d’iniques constitutions la liberté ecclésiastique ».

La résistance du clergé ne se bornait pas à des injures et à des malédictions. La plupart des scènes violentes qui ensanglantèrent le mouvement d’émancipation eurent pour théâtre les villes ecclésiastiques. Un ouï-dire courut qu’un évêque, on ne sait où, exaspérait par un bourgeois qui refusait de lui livrer les noms de ceux qui avaient participé à la conjuration communale, lui fit crever les yeux, arracher la langue et ordonna ensuite qu’on l’achève à coups d’épée.

Certains édiles de l’aristocratie marchande de notre ville qui avaient accaparé les charges municipales et s’en montraient souvent fiers, pouvaient être aussi brutaux à l’égard du « commun peuple » que les nobles eux-mêmes. On les accusait en outre de malversation et de concussion. Le « menu peuple », irrité, se soulevait parfois. Mais, en général, ces querelles intestines et le mauvais état des finances municipales fournissaient au roi ou au duc l’occasion d’intervenir et de confisquer une partie de nos libertés municipales qu’il fallait reconquérir.

Dans cette hiérarchie, la « charte de Tours » laissait au prévôt royal, la justice, la levée des impôts et le commandement de la milice, l’organisation du guet, l’entretien des remparts, des ponts, des chaussées et des turcies, la garde des portes. Se réunissant dans une salle du château, il s’entourait d’argentiers, de clercs de la commune ou secrétaires, de sergents ou d’huissiers.

En réalité il ne reste plus de cités libres. Celles qui s’intitulaient encore communia étaient en fait, comme les autres, devenues « les bonnes villes du roi ».

La communia n’ayant guère que les apparences de la liberté, était surveillée, protégée, dirigée par les fonctionnaires et les magistrats royaux.

Finalement, les Tourons réglaient toutes leurs essaines eux-mêmes en coopération étroite avec les représentants de la puissance publique et s’en trouvaient fort bien.

Malgré une ordonnance municipale, du 20 mai 1373, qui sommait les habitants de ne plus vider par les fenêtres leurs pots à pisser, eaux sales et autres détritus, ni de compisser16 sur les passants qui par prudence tenaient le haut du pavé, rien n’y faisait.

Il était de plus en plus difficile pour Anseau de la faire respecter. Beaucoup de citadins étaient d’anciens paysans qui conservaient leurs mœurs rurales. Pour eux, jeter sur les places publiques ou pis encore sous le porche du voisin, des cendres, des détritus, des ossements, était un geste habituel d’insouciance et d’inertie qu’il était difficile de sanctionner.

Sans parler des odeurs qui provenaient des tas de fumier, du crottin et de l’urine des chevaux enfermés dans les écuries privées. Aucun endroit n’était épargné, pas même les lieux sacrés ou les cimetières souillés par les bêtes et les hommes.

Il se posait parfois la question de savoir s’il avait été bien inspiré d’accepter cette charge. À la surveillance et à la répression des nuisances s’ajoutait l’inspection des abords des auberges, toujours crottés par la présence de chevaux et de mulets, il fallait aussi effectuer la tournée des bouchers et des charcutiers qui travaillaient, en plein centre, sur des étaux donnant directement sur la rue, égorgeant et dépeçant sur le pavé inondé de sang, en l’absence d’abattoirs hors de la ville.

Le pis était le quartier où se trouvaient la tannerie et l’escorcherie, empuanti par l’odeur du pelage que l’on grattait dans trois ateliers produisant des cuirs à partir des peaux brutes achetées aux équarrisseurs et aux bouchers et perturbé par le retentissant du cri des bêtes que l’on abattait au fond des cours.

Généralement, les ateliers étaient installés, « hors les murs ». Avec la guerre, les autorités n’avaient pu laisser cette ressource financière, à la portée des Goddons. C’est la raison pour laquelle, à Tours, ils étaient « en les murs » au lieu-dit « la tannerie », disposant d’un vaste espace à dessein de sécher les téguments.

Les émanations nauséabondes et insalubres des déchets de toutes sortes que bouchers et écorcheurs n’avaient pas toujours le courage d’aller jeter au loin dans la Loire et que les égouts ne suffisaient pas à évacuer étaient d’un redoutable voisinage. Anseau était de plus en plus submergé de plaintes. Il n’était pas sans connaître les menaces que représentait cette pollution, ni ses conséquences secondaires et les épidémies qu’elle engendrait.

Devant tant de légèreté et manque d’urbanité de la part des habitants, il avait décidé de porter cette essaine auprès des édiles.

Une réunion du conseil devait justement se tenir ce mardi 3 mars. Il demanda à être reçu pour essaines importantes.

— Messire capitaine, vous avez demandé audience pour, je vous cite : « essaines importantes », de quoi s’agit-il ? Nous vous écoutons.

— Merci de me recevoir et de m’entendre, messires. En premier lieu cela concerne les Anglais qui campent hors les murs de la ville.

— Poseraient – ils, des soucis ?

— Non pas, messires, mais leur capitaine a fait la demande de pouvoir s’approvisionner contre espèces sonnantes et trébuchantes et la possibilité d’utiliser le jardin d’arc pour que ses hommes puissent s’entraîner. Je lui ai promis de vous en parler.

— Quelles impressions vous a fait cet homme ? Est-il digne de confiance ?

— Bonnes impressions, messires, il m’a paru franc du collier et pas le moins haineux à notre égard. Il parle fort bien notre langue et il est lui aussi bien las de cette animosité entre nos deux pays. Il m’a donné sa parole d’honneur de se comporter loyalement, ce qui pour moi suffit.

— Fort bien, nous vous faisons confiance.

Après concertation avec les autres membres du conseil, le président reprit la parole. :

— En ce qui concerne le ravitaillement, nous sommes d’accord dans la mesure où cela ne pourra être que profitable au négoce de la ville, cela nous changera de leurs pillages et galvanisera nos finances. Nous les autorisons à utiliser le jardin d’arc, mais en contrepartie, nous vous demandons d’en tirer profit pour en apprendre le plus possible sur ces archers qui causent à notre ost bien des déconvenues.

— C’est convenu.

— Une dernière chose, le lieu appartenant aux religieux de Saint-Julien, il vous faudra également leur demander leur permission.

— Il en sera fait ainsi.

— Est-ce tout, capitaine ?

— Non, Messire président.

— Nous vous écoutons.

— Messires, cela fait à présent plusieurs années qu’en tant que capitaine du guet, je suis le gardien de l’ordre public et du maintien du respect des lois de cette ville et j’ai constaté une grave détérioration de notre voisinage. Je vous concède que la guerre n’a rien arrangé, mais elle n’excuse pas ces relâchements. Il est de mon devoir, bien que vous ayez pu le constater par vous-même, de porter à nouveau à votre connaissance les grandes infections qui sévissent pour appréhender la gravité d’une situation devenue naturelle à force de se produire.

— Est-ce à ce point, messire ?

— Pis que cela, je le crois.

— Fort bien, nous vous écoutons.

— Il vous faut savoir que l’encombrement de la chaussée, la présence de mairiens, pierres, bos, crontières, fiens est telle, que traverser notre cité, à pied ou en voiture, devient un exploit.

Aux plaintes et doléances de plusieurs habitants de vieille souche de ce que les bouchers tuent leurs bêtes en leurs maisons ou sur des étals donnant directement sur la rue et dépècent sur le sol, inondé de sang. Les ordures de ces bêtes sont jetées tant par jour comme par nuit en la rue, en l’absence d’abattoirs hors les murs, réclamés à cor et à cri. Ce qui est reproché aux bouchers l’est aussi aux poissonniers de la rue Foire-le-Roi. Je ne vous parle pas des ciergiers qui font couler la graisse au sol, ni des barbiers chirurgiens, car les cheveux et le sang des saignées opérées dans les officines aboutissent inévitablement sur la chaussée.

Les chiens prolifèrent, et opèrent en bandes bruyantes jusque dans nos églises. Il en va item des chats, le « mercredi des chats »17 au milieu de Carême ne suffit pas à diminuer leur nombre.

On lâche ses eaux, ses pots à pisser, ses vidanges, ses détritus, on défèque à même le sol, dans les rigoles centrales, à la rencontre des deux inclinaisons. Cela se fait aussi dans les impasses, dans les cours, des tours d’enceinte, sous les halles, au pied des façades des habitations, sur le parvis et sous les portails des églises. On crache avec désinvolture n’importe où au grand dam des passants. C’est même devenu un jeu auquel se livrent les ouvriers des chantiers depuis les fenêtres des maisons en construction. Je n’ai pas à vous rappeler que pour le bon ordre de la ville, il a toujours été observé qu’on ne devait pas jeter des eaux fétides et putréfiées par les ouvertures des logis car, elles empoisonnent l’air et les gens du voisinage.

L’aménagement au siècle dernier de "privés" au bord de la Loire, de ces petits endroits, appelés « secrets »18, indispensables à la vie intimes, ont été bâtis en nombre insuffisant et les fosses d’évacuation n’ont pas été bien conçues. Ces aisemens contribuent à empoisonner les puits et les sources d’eau et dégagent en été des effluves pestilentiels au point d’être infectes en manière que l’on ne peut endurer.

D’autre part, les passants ont pris l’habitude d’uriner sur les murs des maisons. Les odeurs sont telles que des particuliers ont dû peindre sur leurs murs ou sur leurs portes des croix pour inciter les gens à plus de respect.

Avec la guerre, beaucoup trop de personnes, arrivées de fraîche date, conservent des habitudes et des occupations rurales et introduisent en les murs, pour leur provision personnelle et annuelle, du bois, des futailles à vin et à cidre, du foin pour le stocker dans les caves ou dans les greniers, du fumier pour fertiliser les courtils à l’arrière des maisons.

Tout espace dégagé attire, à un moment ou à un autre, l’immondice et génère le cloaque, à telle enseigne qu’il faut parfois prévoir, au bout d’un certain temps, des rigoles de dégagement.

Les ordures, les rognures de peaux et les viscosités traînent sur les terre-pleins des portes d’entrée, dans les fossés des enceintes mal ravitaillés en eaux au point d’en rendre la défense vulnérable. Les cimetières ne sont même pas respectés et livrent des ossements humains, traînés par des chiens et les rats.

La plupart du temps, les animaux de basse-cour et les porcs divaguent dans l’espace resserré à la rue au milieu des passants, entre étals, en quête de nourriture. Les abords des auberges sont toujours souillés par les chevaux et les mulets.

— Oh la capitaine !, voilà une vision bien sombre de notre ville.

— Peut-être, messires, mais je n’en ai encore point fini. Les sorties de la ville sont fangeuses même si nous nous efforçons de lutter contre l’envahissement des eaux boueuses en étalant des branchages, des faissines19, des briques. Le temps défavorable, qui nous amène de la sécheresse en été, accentue la décomposition, assèche les canaux et les fossés, favorise la stagnation des eaux croupissantes, et provoque des fièvres tierces, quartes, doubles, pourpres, ou des flux de ventre.