Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

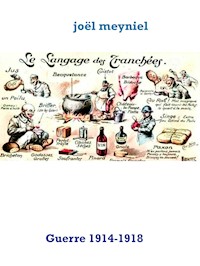

Quelque part sur le front, 1914. Il pleut toujours et les arbres humides de la forêt augmentent nos frissons. Les routes sont sales et boueuses. Il ne reste plus que des pistes tracées par le poids des hommes, des chevaux et les roues des lourds chariots. Nos vêtements sont trempés d'eau et de boue et nos membres sont tellement raidis que nous avançons comme un troupeau. Point n'est besoin d'un nouveau drap pour atténuer l'éclat du rouge de nos pantalons, ni la tache sombre du bleu, car on ne voit plus ni rouge, ni bleu. Nous sommes méconnaissables. Nous ne sommes plus des humains... Roubaix,2014. Dans le pavillon familial, le jeune Patrice découvre, par hasard, un cahier dans lequel son père Francis raconte ce qui fut le quotidien, lors de la Grande guerre, de son grand-Père, d'après ses carnets de guerre. Il a, au fond de lui, le sentiment qu'avec ce témoignage, il a voulu laisser un message.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 273

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Photographie de couverture :

Emile BETSELLÈRE, « L’Oublié ! », 1872, huile sur toile, Musée Bonnat-Helleu, musée des Beaux-arts de Bayonne, © RMN-Grand Palais (Bayonne, Musée Bonnat-Helleu) / René-Gabriel Ojéda.

Du même auteur :

Série Chroniques criminelles :

Pèlerinage mortel, même éditeur, 2017, Paris.

Meurtres en trompe l’œil, même éditeur, 2017, Paris.

« Il faut bien envisager la réalité, sans se monter la tête : la guerre est comme la fièvre typhoïde, il faut la fuir, mais, si on l’attrape, il faut lutter. »

E. Tanty.

(Soldat du 129e régiment d’infanterie en 1914)

« L’ennemi est bête : il croit que c’est nous l’ennemi, alors que c’est lui ! »

Pierre Desproges.

Sommaire

PROLOGUE

Début Juillet, de nos jours, à ROUBAIX

Journal de guerre de Pierre D.

ROUBAIX 1914

LILLE/ROUBAIX 1914

AU FRONT. (1914)

NAMPCELLES ET LA MARCHE SUR DINANT

LA BATAILLE DE DINANT (La bataille des frontières)

LE REPLI

LA BATAILLE DE GUISE OU PREMIÈRE BATAILLE DE SAINT-PIERRE-LES-FRANQUEVILLE

LA DEUXIÈME BATAILLE DE SAINT-PIERRE

VERS LA VICTOIRE DE LA MARNE

LA RETRAITE

LA BATAILLE DE LA MARNE (6 au 13 septembre 1914)

REIMS

LA TRÊVE DE NOËL

RÉFORMÉ DÉFINITIF

RÉFLEXIONS PERSONNELLES

À L’ARRIÈRE (1914-1919)

LA SITUATION

CONTINUER LA LUTTE

ET APRÈS…

ROUBAIX DE NOS JOURS

PROLOGUE

Début Juillet, de nos jours, à ROUBAIX.

«It’s close to midnight and something evil’s lurking »

« In the dark, under the moonlight you see a sight that almost stops your heart. »

« You try to scream but terror takes the sound before

you make it…

« You start to freeze as horror looks you right between

the eyes, »

« You’re paralyzed. »

(Refrain)

« Cause this is thriller, thriller night. »

« And no one’s gonna save you from the beast about to strike. »

« You know its thriller, thriller night. »

« You’re fighting for your life inside a killer, thriller tonight1. »

Tout en secouant la tête au rythme de la voix de Michaël Jackson, sortant des deux baffles de cinquante watts, poussés presque au maximum, Patrice, quatorze ans, fait courir ses doigts sur le clavier de son ordinateur pour franchir le niveau quatre de son jeu vidéo de guerre préféré.

Mais c’est devenu trop facile, il le connaît par cœur. Depuis Noël il a eu largement le temps de l’explorer. Il n’a plus de secret pour lui à présent. Il va profiter de sa réussite au brevet des collèges, ce dont il ne doute pas, pour s’en faire offrir un nouveau.

Mais en dehors du jeu, il doit mener un autre combat, plus difficile celui-là, contre la chaleur qui l’assaille par grosses bouffées. Depuis deux semaines, le soleil écrase la ville de ses rayons de feu. C’est une véritable fournaise. Pas un souffle d’air, les rideaux restent obstinément immobiles. Patrice lutte pour ne pas suffoquer sous l’agression de cet air surchauffé.

Malgré ses efforts, il doit battre en retraite. Dans la cuisine, il sort du réfrigérateur une bouteille de soda light. La bouteille se vide aussi vite qu’un oued en Afrique du Nord.

Assis, ou plus exactement avachi sur la chaise, il n’a pas le courage de remonter dans sa chambre.

— Quelle chaleur, c’est dingue !

Tout en laissant son esprit divaguer sur les différentes formules de manifestation de plainte contre cette chaleur, son regard s’arrête sur la porte qui conduit à la cave.

La cave.

Le mot déclenche en lui une réflexion :

Cave veut dire : sous-terre et sous-terre veut dire : fraîcheur.

C’est aussi simple que cela. Pourquoi n’y a-t-il pas pensé plutôt ? La voilà, la solution. Déjà, rien que le mot fraîcheur le remplit d’aise.

Comme beaucoup de maisons anciennes, la maison familiale possède un sous-sol, ou plus exactement une salle basse, voûtée en berceau brisé, en position de cave à la suite d’un exhaussement du sol et une cuisine arrière donnant sur un jardin intérieur. Ce type de cave n’est pas sans rappeler ce qu’on appelait au XIXe siècle des tanières de poitrinaires. Elles servaient de logements de fortune à des pauvres hères ou à des domestiques. Il descend avec précaution dans cet endroit qu’il ne connaît pas, en fait. C’est un monde inconnu, dans la mesure où, la maison, pour lui, se résume à la cuisine, la salle à manger et surtout sa chambre. Le reste…

Un air rafraîchi l’accueille. Une myriade de particules de poussière danse une sarabande dans les étroits rais de lumière provenant de deux soupiraux.

Le plafond lambrissé y est bas, c’est pour cela qu’on l’appelle la cave. Il est constitué d’une ossature de grosses poutres, portant sur des pierres saillantes ou corbeaux et de solives apparentes espacées, dont les intervalles sont habillés de lattes, de plâtre et de gypse introduits dans les interstices.

Au sol, il ne reste presque plus rien du pavement de terre émaillée d’origine. Aujourd’hui, pour mieux combattre le froid venu du sol, des nattes le recouvrent. Pour l’heure, avec trente-quatre degrés à l’extérieur, ce n’est pas un problème.

— Quel foutoir là-dedans ! Et dire qu’on me casse les pieds pour que ma chambre soit toujours rangée. Tous les mêmes, c’est toujours « fait c’que j’dis… ».

— Bon, c’est le bazar, mais au moins, il y fait bon, c’est déjà ça. Il faut que j’aménage un peu ce fourbi, sinon ça ne va pas le faire.

Il réussit à dégager une vieille table de camping qui a connu des jours bien meilleurs.

— Voilà, reste plus qu’à trouver un siège, puis, j’irai chercher mon baladeur, et de quoi boire.

Son regard est alors attiré par ce qui semble être une pile d’albums de bandes dessinées. Il s’approche, dépoussière le dessus de la pile et la couverture d’un numéro de « La famille Fenouillard 2 » apparaît.

— Ça existait déjà les B.D… Elles sont très bizarres, se dit-il, après avoir parcouru deux ou trois numéros.

Sous une série de numéros, il découvre plusieurs journaux d’apparence ancienne. Il en cherche la date : 1914.

— Ouah ! Supercool.

Il déplie le premier journal et lit la une :

LE MATIN

L’Allemagne déclare la guerre à la France.

Les premiers actes d’hostilité.

Il en prend un deuxième ;

LE PETIT COURRIER

M. JAURÈS a été assassiné dans un café.

L’assassin a été arrêté.

LA SITUATION DEVIENT GRAVE.

Un décret met l’Allemagne en état de guerre. Le tsar de son côté ordonne la mobilisation générale des armées de terre et de mer.

Puis un troisième ;

LE PATRIOTE

L’Allemagne déclare la guerre à la Belgique.

Enthousiasme patriotique sans précédent.

Un quatrième ;

LE XXeSIÈCLE

L’Allemagne a déclaré la guerre à la France.

Elle a notifié à la Belgique qu’elle est obligée de

passer par son territoire même de force.

Il arrête là sa lecture, car il avise un vieux cartable d’écolier. Il lui faut faire quelques efforts pour parvenir à le dégager, car il est coincé derrière un coffre.

— Ça doit être le cartable du father. Voyons un peu ce qu’il y a là-dedans. On va voir s’il bossait aussi bien qu’il le dit.

En imitant la voix et la posture de son père, il déclame :

— « Moi, tu comprends à ton âge », bla, bla, bla… À mon avis, pour le cacher aussi bien, c’est que ça ne doit pas être aussi géant.

Quand il parvient à extirper le cartable, il l’ouvre avec une certaine délectation, sûr d’y trouver de quoi faire enrager son père. Une petite revanche, sur les réflexions concernant son travail scolaire, endurées depuis quelques années, en quelque sorte.

Mais il est déçu.

Le cartable ne lui livre que de vieilles photos sur lesquelles, il ne reconnaît personne. D’autres encore, où des hommes en uniformes sourient au photographe.

— Ah, il y a autre chose au fond. Un cahier. Cool. Ça, c’est à lui…

Il le prend avec précaution. Sur la couverture, dans une écriture soignée, il est écrit :

1 Thriller de Michaël Jackson. Coproduit par Quincy Jones, sorti le 30 novembre 1982 chez Epic Records.

2La Famille Fenouillard est une des premières bandes dessinées françaises parue en 1889 dans le journal de la jeunesse puis dans le petit journal illustré. Reprise en album dès 1893 chez Armand Colin, la Famille Fenouillard marquera toute une époque par son humour. C'est une critique caustique des mœurs de province.

Journal de guerre de Pierre D.

1914-1922. Journal écrit par Francis D., son fils.

Visiblement, ce cahier n’appartient pas à son père, mais à son grand-père Francis. Un peu déçu, il l’ouvre et découvre une photo légendée collée à la première page.

— 1914 ! Mais ça fait un siècle ! Je n’y crois pas… C’est une photo de mes grands-parents et arrières grands-parents…

Pierre est le 3e à partir de la droite. Il est entouré de ses frères d’Albert, Jean, Léon, Henry, Maurice, André et Raymond. Paul n’est pas sur la photo. Son père, Henri, est né en 1842 et sa femme Hermance, en 1850 sont au centre. Moi je suis assis sur le sol.

(Photo prise le 14 juillet 1914)

Sur la deuxième page, il peut lire en gros caractères…

ROUBAIX 1914.

Bien au frais dans le ventre de la cave, alors que les cloches de l’église Saint-Martin sonnent les deux coups du début de l’après-midi, Patrice se plonge dans la lecture de ce cahier, dans lequel son grand-père semble avoir écrit les souvenirs de guerre de son père.

Il va remonter cent ans en arrière pour vivre dans une autre fournaise, cette fois, celle de l’enfer de la guerre. Un jeu néronien où les « joueurs », contrairement à ceux des jeux vidéo, n’ont droit, qu’à une seule vie.

Patrice, avec de grandes précautions ouvre la première page du journal, commence à lire.

I LILLE/ROUBAIX 1914

Mon nom est Francis. Je suis le fils aîné de Pierre et d’Adèle D. Bernard est mon frère cadet.

En écrivant l’histoire de mon père Pierre, d’après ses carnets de campagne écrits pendant cette terrible épreuve que fut cette guerre, je veux créer un lien avec les membres de notre famille, mes aussi nos amis et avec à toi aussi lecteur inconnu, pour que vous vous souveniez. Je veux ainsi ouvrir une voie à une plus grande proximité et, donc, à des relations plus intéressantes et plus authentiques. C’est aussi transmettre des idées et des leçons de vie. Ce qu’il a appris, traversé, expérimenté. La sagesse que vous en retirerez, pourra peut-être aider à ce que cela ne recommence pas.

En lisant tout ce qu’il a vécu, et surtout la manière dont il l’a vécu, vous pourrez prendre le temps de retrouver et de toucher du doigt sa vérité. Car il a exprimé ce qui s’est passé dans son cœur et dans ses tripes.

Je veux dissoudre et dépasser les pertes, les douleurs, les regrets et sentiments de culpabilité qui nous accrochent malgré nous au passé.

On deviendra j’espère, plus libre, et plus léger pour aller de l’avant.

À présent que tout est fini je veux témoigner au nom et pour tous ceux qui sont restés par dizaines enterrées dans maints endroits, tous ces morts, respectueusement alignés au début, mais par la suite placés dans n’importe quel désordre selon les arrivées.

Des tombes, et le mot est bien exagéré, à n’en plus finir et dans tous les sens avec n’importe quoi qui tombait sous la main pour signaler qu’à tel endroit, un homme était mort pour défendre son pays.

Défendre son pays… Je me pose encore la question.

Défendions-nous vraiment notre pays, ou fournissions-nous la matière première à une industrie meurtrière assoiffée de vivants afin d’assouvir des appétits politiques et/ou financiers nous dépassant. J’en reste convaincu.

Enfin je veux témoigner sur les faits de cette époque pour vous permettre, à vous, lecteurs de mesurer les sacrifices de ces hommes.

Après tout, vous vous demandez peut-être pourquoi le récit de sa vie vous intéresserez ?

C’est justement en le lisant que vous aurez la réponse à cette question !

*

Qui était-il ? Pierre est originaire de Wimereux près de Boulogne-sur-Mer dans le Nord. Il est né le 13 septembre 1883 à Roubaix.

Il a huit frères, Albert, Jean, Léon, Henry, Maurice, André, Raymond. Paul n’est pas sur la photo. Il s’est marié en 1901, à Roubaix. Sa femme, Adèle lui a donné deux enfants, moi, Francis et Bernard. Il naîtra un peu plus tard une sœur, Micheline.

Son père, Henri, est né en 1842 et sa femme Hermance, en 1850.

C’est un homme comme tant d’autres, du moins, il était un homme comme tant d’autres. Mais aujourd’hui, au moment où j’écris ces lignes, je crois qu’il n’est plus tout à fait comme avant. Ces gens-là, survivants de cette tragédie, sont marqués à jamais.

La guerre est sans doute, l’une des expériences humaines des plus difficiles à raconter. Cela vient, je pense, du fait qu’aucun récit, quel qu’il soit, ne pourra rendre pleinement compte de la souffrance qu’ils ont subi. Je voudrais bien voir les gens qui vous poussent à la guerre sur un champ de bataille. À la guerre, un type qui peut mourir avec courage est un idiot.

On dit souvent que la guerre est l’état habituel du genre humain, que c’est le recours habituel pour vider un différend, pour moi c’est surtout un sanglant démêlé où le courage, la tactique, et souvent le nombre fait triompher un intérêt de parti ou de nationalité ; meurtres et pillages à ciel découvert, où le plus de morts et de ruines parmi les uns rapportent aux autres plus de salut, de gloire et de joie.

La paix nourrit le cultivateur, la guerre le détruit, même au milieu des plus riches campagnes. Dans une telle mêlée, tous, n’ont eu qu’un seul but : survivre, mourir ou rester debout.

Je crois me souvenir que Démosthène disait que la manière de bien conduire une guerre ce n’est pas de suivre, mais de précéder les événements. Un général marche à la tête des troupes, de même un bon politique doit marcher à la tête des affaires, afin d’être toujours le maître d’agir suivant sa volonté, sans être jamais obligé de se traîner à la suite des événements.

Malheureusement pour nous, nos officiers ont été loin d’être toujours à la hauteur.

*

Parler d’une telle tragédie n’est pas chose facile.

En 1914, l’Europe domine le monde. Quand sera-t-il à votre époque ?

L’Europe est riche. L’industrialisation a permis une élévation du niveau de vie sans précédent. Certains voient dans le progrès industriel l’aube radieuse d’un monde libéré de ses servitudes.

Personne, en ce magnifique été 1914, ne pouvait imaginer qu’un attentat commis à Sarajevo, ville dont on n’avait jamais entendu parler, allait entraîner l’Europe dans une folie meurtrière, une guerre totale mobilisant l’ensemble des populations et des ressources des belligérants, n’épargnant personne, ne s’embarrassant pas de considérations morales ?

Rien ne permettait de penser que nos chefs des États européens se livreraient à une telle extrémité. Ne sont-ils pas tous cousins ?

Alors pourquoi se faire la guerre ?

Victoria, la reine du Royaume-Uni, d’Écosse et d’Irlande, est la grand-mère de l’Europe. Elle a épousé son cousin Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, cousin de Ferdinand II, roi de Portugal et de Léopold II, roi des Belges.

Certes, comme à toutes les époques, il y a des rivalités internationales susceptibles de dégénérer en affrontement armé. Ces rivalités, d’ordre économique, opposent les États européens depuis de nombreuses années. Elles conduisent tous les pays à renforcer leurs tarifs douaniers, sauf le Royaume-Uni qui reste fidèle au « Libre-échange ».

Il y avait aussi des rivalités coloniales. En 1914, le Royaume-Uni et la France, avec leurs empires coloniaux, se partagent le monde. Mais en 1914, il ne reste plus de territoires à se partager. Or l’Allemagne, qui possède un empire colonial très peu étendu (L’Afrique Orientale Allemande, la Tanzanie actuelle ; le sud-ouest Africain Allemand, la Namibie actuelle, le Togo ; le Cameroun ; l’Archipel Bismarckle nord-est de la Nouvelle-Guinée), les Îles Mariannes, Marshall et Carolines (actuels États fédérés de Micronésie) cherche de nouvelles zones d’influence ou colonies qui lui assureront également des débouchés et des matières premières. Déjà en 1906 et 1911, la guerre a failli éclater entre la France et l’Allemagne à cause du Maroc.

L’Allemagne ne peut supporter plus longtemps cet impérialisme Franco-britannique.

Mais ces problèmes ne suffisent pas à expliquer le caractère profond de cette guerre.

Aussi, faut-il chercher plus loin les racines du mal.

En fait, l’Europe est travaillée par un profond malaise : l’exaltation nationaliste. Il faut dire que la situation de l’Europe, en matière de conflits potentiels, n’offre que l’embarras du choix. L’Angleterre craint la montée en puissance de la flotte allemande en Mer du Nord. Du moins c’est mon intime conviction.

L’Allemagne redoute la volonté de revanche de la France, souhaite accroître sa sphère d’influence à l’Est et remettre en cause la suprématie navale britannique (la marine est la passion de Guillaume II). Elle développe également le Pangermanisme.

L’Autriche-Hongrie est secouée par ses minorités qui réclament une plus large autonomie, voire l’indépendance (Tchèques, Slovaques, Polonais, Ukrainiens, Roumains, Serbes, Slovènes, Croates, Italiens).

Dans les Balkans, la Serbie souhaite un débouché sur la mer Adriatique et venir en aide à la minorité Slave de l’empire Austro-hongrois et les Serbes de Bosnie souhaitent leur rattachement à la Serbie.

L’Italie souhaite contrôler la mer Adriatique et annexer les territoires de la minorité italienne vivant au sein de l’empire Austro-hongrois, « Les Terres Irrédentes » : Trentin, Istrie, Dalmatie.

La France souhaite rattacher les « Provinces perdues » : Alsace-Lorraine à son territoire.

La Russie redoute les ambitions allemandes à l’Est et cherche un accès aux mers chaudes.

La Turquie redoute la volonté d’accès à la Méditerranée de l’empire Russe.

En décembre 1912, le général Von Moltke, chef d’état-major allemand, estimait qu’une conflagration générale était devenue « inévitable et le plus tôt serait le mieux ». C’est dans ce contexte très tendu que la catastrophe survint.

En ce magnifique été 1914 donc, le 28 juin 1914, un étudiant bosniaque, au nom de Princip, assassine François-Ferdinand, prince héritier d’Autriche-Hongrie et sa femme, lors d’un voyage officiel à Sarajevo, capitale de la Bosnie. L’enquête révèle que l’auteur de l’attentat est membre d’une organisation secrète (la Main Noire) dont le but est de libérer tous les Slaves du sud de la domination autrichienne, afin de les regrouper autour de la Serbie. Gavrille Princip l’auteur de l’attentat est âgé de 19 ans. Il est né à Grahovo, dans le district de Livno. Il a avoué au cours de son interrogatoire, avoir depuis longtemps déjà l’intention de tuer une haute personnalité quelconque « pour des motifs d’ordre international » !

Il a hésité un moment, a-t-il dit, du fait de la présence de la duchesse. Il nie avoir eu des complices. C’est ce qui était écrit dans le journal « Le Matin », du lundi 29 juin 1914.

L’Autriche-Hongrie ne dispose pas de preuve formelle, cependant, le 23 juillet, elle adresse à Belgrade un ultimatum inacceptable. En réalité, Vienne veut saisir l’occasion pour écraser la Serbie.

Berlin décide de soutenir inconditionnellement l’Autriche-Hongrie. L’état-major allemand, sous-estimant la préparation de l’armée russe, pense qu’il n’y a aucun risque de « dérapage », c’est-à-dire d’internationalisation du conflit.

La logique des alliances va internationaliser le conflit en cinq jours.

Le 28 juillet, malgré l’acceptation de l’ultimatum par la Serbie, l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. La Russie mobilise le lendemain. Le 30 juillet, l’Angleterre propose, trop tard, une paix de compromis dans les Balkans et prévient qu’elle ne pourra rester neutre en cas de guerre Franco-allemande.

Le 31 juillet, Berlin adresse un ultimatum à la Russie, puis déclare la guerre le 1er août. Le 2, la France lance l’ordre de mobilisation générale. Le 3, l’Allemagne déclare la guerre à la France, l’Italie se déclare neutre. Le 4, invasion de la Belgique par l’armée allemande. L’Angleterre déclare la guerre à l’Allemagne. Le 6 août l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Russie.

Lorsque le 3 août, l’Allemagne déclare la guerre à la France, le réveil est brutal. La nouvelle provoque stupeur et abattement. Mais l’idée que la France agressée doit se défendre domine.

L’armée redoute que les nouveaux mouvements pacifistes ne perturbent la mobilisation, mais ses craintes ne semblent pas justifiées et la mobilisation se déroule sans troubles.

On observe bien çà et là quelques réticences, mais dans leur immense majorité les Français sont résignés, voire décidés.

— « À Berlin ! A Berlin ! ».

Voilà ce que scandent les soldats qui partent en direction du front sous les acclamations de la foule. Pour tous, il ne s’agit que d’une promenade de santé.

D’ailleurs, pourquoi s’inquiéter, avec les moyens modernes dont on dispose, la guerre ne peut être que courte…

Pas un seul homme politique n’est suffisamment clairvoyant pour comprendre qu’un conflit généralisé signifierait le suicide de l’Europe.

Pas un seul homme d’État ne sait faire preuve du courage et de l’intelligence nécessaire pour empêcher la cause de la catastrophe.

Pire, le développement du sentiment nationaliste a préparé les opinions publiques à l’idée de la nécessité de la guerre.

Le poète Charles Péguy aurait confié à ses proches :

— « Si je ne reviens pas, gardez-moi un souvenir sans deuil. Ce que nous allons faire en quelques semaines ne vaut pas toutes les années d’une longue vie. »

« La guerre est une nécessité biologique, un régulateur indispensable de la vie de l’humanité », écrit le général allemand Von Bernhardi.

Dans la plupart des villes de France, en cette belle matinée du 3 août 1914, des drapeaux ornent les fenêtres. Quelques boutiques portent un écriteau sur leur porte :

« Fermé pour cause de mobilisation. Le propriétaire est aux armées. »

Les épiciers enlèvent de leur devanture ce qui peut rappeler l’Allemagne et l’Autriche : pain viennois, bière de Munich, etc.

Mais sur les 8 194 118 hommes mobilisés en France entre 1914 et 1918, 17 %, soit 1 393 000 ne reverront jamais la place de leur village. Ils avaient 20, 25, 30 ans parfois plus et, l’avenir devant eux en ce début de siècle prometteur. Sans se faire d’illusions sur l’intérêt réel du conflit, ils n’en ont pas moins accompli leur devoir avec un courage qui force l’admiration. Mais en ce début du mois d’août nous n’en sommes pas encore là.

*

L’hiver russe avait déferlé sur l’Europe début décembre 1913. En janvier, la vague de froid avait marqué durablement les esprits par l’embâcle des cours d’eau ainsi que les fortes chutes de neige. Il a été enregistré des températures de moins vingt-deux degrés au sol.

Le début de l’été 1914 n’a pas été fameux non plus, le temps était quasi automnal. Au milieu du mois de juin, de très virulents orages se sont abattus, créant des tranchées béantes dans plusieurs villes. Le métropolitain parisien a même été inondé à plusieurs reprises.

À présent, avec le recul, on peut se demander si après ce déluge d’eau, les cieux ne voulaient pas prévenir d’un autre déluge, mais de feu, qui attendait, celui-là.

Le 1er juillet, sans transition, un été de canicule s’était installé. Le mercure avait dépassé les trente degrés.

À la mi-juillet, avec nos parents, nous avions fui la chaleur étouffante de Roubaix pour profiter de la fraîcheur de la mer. Nous étions dans la famille à Wimereux, près de Boulogne sur Mer.

Wimereux est une station balnéaire de villégiature créée sous le Second Empire. Elle a pris le nom du fleuve qui

se jette dans la mer. Vauban y a construit l’un des forts de protection du littoral. Wimereux, d’abord sur le territoire de Wimille, s’en est détachée pour devenir une ville en 1860. Son viaduc ferroviaire, sa gare, son casino, l’usine à gaz construite en 1883, l’arrivée de l’eau courante en 1894, ses hôtels équipés de l’électricité et d’ascenseur témoignent de son modernisme. Elle accueille le travail des scientifiques. Elle est un peu un lieu d’expériences d’avant-garde et de profit. Guglielmo Marconi et Édouard Branly, les pionniers de la TSF, le capitaine Ferber, aviateur, y partagèrent leurs travaux et leurs exploits.

Le développement des transports a été la modernité la plus décisive. La ville est à présent ouverte sur le reste du monde. Elle attire des villégiateurs français, mais aussi anglais, belges, et même russes. Wimereux compte cinquante hôtels, pensions de famille et près de huit cents villas.

Hors de la ville, à l’intérieur des terres, les champs de blé, parsemés de bleuets et de coquelicots, n’avaient jamais été aussi beaux. Ils n’attendaient que la faux des moissonneurs.

La faux des moissonneurs… Quel synchronisme ! C’est une autre faux, pour une moisson bien différente qui se préparait, celle de millions d’épis humains livrés à la lame de la « grande faucheuse ».

Le samedi 1er août 1914, la France s’éveille dans la fièvre de la « Une » des premières éditions de la presse matinale :

L’Allemagne vient d’adresser un ultimatum à la France et à la Russie, les sommant de ne pas mobiliser.

Pourtant, à Wimereux comme dans toutes les communes de France, ce n’est qu’à 16 h 30, que les premières affiches de mobilisation, écrites à la main, sont collées sur les murs. Les cloches des églises sonnent le tocsin pour engager toute la population masculine de France à la défense de la Patrie.

Le choc est brutal. C’est comme un coup de tonnerre. La foule qui envahi les rues est une foule étrange, muette, une foule silencieuse, d’un calme pesant.

La guerre commence dans un silence oppressant.

Les paroles semblent avoir du mal à sortir des gorges. Il n’y a ni surprise, ni crainte. Les scènes d’enthousiasme sont rares.

Quand ma famille entend le tambour du garde champêtre, elle va écouter ce qu’il a à annoncer. La résignation et la tristesse dominent les esprits. Mais les hommes ne se dérobent pas

De retour chez nous, chacun est là, assis autour de la table de la salle à manger, perdu dans ses pensées.

Le silence est si lourd que l’on peut en ressentir le poids. Mon grand-père est le premier à le rompre :

— Qui aurait pu imaginer une chose pareille ?

— Personne, quoique…, dis, mon père.

— C’est à n’y rien comprendre. Grâce à nos industries nous avons un niveau de vie comme jamais on n’a connu.

Les monnaies sont stables. Les automobiles, les paquebots transatlantiques, les avions révolutionnent les transports. N’avons-nous pas là, les indices d’un monde libéré de ses servitudes ?

— On peut le penser ainsi. Les progrès sont une chose, mais vous 3 oubliez les problèmes politiques. Oui, on vouvoie ses parents, alors.

Il reprend, en s’énervant modérément :

— Des problèmes ! Victoria, la reine d’Angleterre, n’est-elle pas la grand-mère de l’Europe ? Son cousin de mari, Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, est le cousin de Ferdinand II, roi du Portugal et de Léopold II, roi des Belges. Huit de ses petits-enfants occupent un trône. Alors, dis-moi un peu, pourquoi se feraient-ils la guerre ? C’est absurde.

— Ce n’est rien, de le dire. Mais l’assassinat du prince héritier d’Autriche-Hongrie et de sa femme, le 28 juin dernier, à Sarajevo, par cet étudiant Gavrille Princip n’a pas arrangé la situation. Bien au contraire.

— Tu as eu des informations sur cet individu ?

— L’enquête a révélé qu’il serait membre d’une organisation secrète du nom de « la Main noire », dirigée par un dénommé colonel Dragutin Dimitrievitch, surnommé « Apis », chef des services du 2e bureau serbe.

— Bah, du menu fretin, que tout cela ! Et puis Sarajevo, c’est loin, cette histoire ne nous concerne pas.

— Oh que si, père. C’est le plus dangereux des groupes expansionnistes. Il est, de plus, soutenu par la Russie.

— Les Russes, que veulent-ils donc, ceux-là ?

— Libérer tous les Slaves du sud de la domination autrichienne, afin de les regrouper autour de la Serbie.

— Rien que cela. C’est de l’utopie !

— Utopie ou pas, lorsqu’il a pressé sur la détente de son revolver, personne, pas même Princip, lui-même, n’a réalisé qu’il venait de mettre en marche la mécanique d’une machine infernale.

— De quelle machine infernale parles-tu, Pierre ?

— Celle des Alliances, Père, signées ces dernières années.

— Les Alliances ! Ah oui, parlons-en des alliances. Si tu veux le fond de ma pensée, on n’avait pas besoin de ces arrangements. La France est assez forte pour se tirer d’affaire seule. Mais je reconnais que c’est plutôt rassurant de voir que les états veulent coopérer. Non ?

— Vous avez, en partie raison, Père, on a beau dominer le monde, il n’est jamais bon de rester isolé. Bonnes ou mauvaises, ces alliances étaient nécessaires. Il y a des intérêts communs, même si, certains points de vue divergent. Mais chaque médaille à son revers, et il y a quelques ombres au tableau.

— Des ombres, lesquelles, Pierre ?

— Vous oubliez les rivalités, toujours susceptibles de dégénérer en affrontement armé, et la chose n’est pas nouvelle.

— Des broutilles !

— Des broutilles ! Vous appelez ça des broutilles !

Des broutilles les rivalités économiques, qui opposent tous les pays d’Europe depuis de nombreuses années et les conduisent, tous, à renforcer les tarifs douaniers, mis à part le Royaume-Uni, qui reste fidèle à son « Libre-échange ».

Des broutilles, les rivalités coloniales, qui empêchent l’Allemagne d’assurer son approvisionnement en matières premières et d’avoir des débouchés, car elle ne possède qu’un petit empire colonial, tout ça parce que l’Angleterre et la France se partagent le monde.

Des broutilles, le fait que l’Allemagne ne supportera plus longtemps l’impérialisme franco-britannique. Elle a besoin et cherche de nouvelles zones d’influence. Déjà, souvenez-vous, en 1906 et 1911, la guerre avait bien failli éclater entre nos deux pays à cause du Maroc.

Et puis, vous évoquiez, tout à l’heure, les liens familiaux des familles royales, mais vous savez bien que comme dans toutes les familles, même si elles sont royales, il y a des jalousies, et des rancœurs.

— Oui, bien sûr, mais se faire la guerre, c’est autre chose !

— Je suis bien d’accord avec vous Père, ces adversités n’expliquent pas tout. C’est pour cela qu’il faut chercher plus profondément les racines du mal.

— Et tu as ta petite idée là-dessus, je suppose ? Toi et tes frères, vous en avez discuté, sans moi, bien sûr !

— C’est vrai nous en avons discuté, mais pas dans votre dos, Père. Nous sommes convaincus qu’il y a, depuis quelques mois, en Europe, un profond malaise engendré par l’exaltation nationaliste. En matière de conflits potentiels, la situation, malheureusement, n’offre que l’embarras du choix. Il y a des abcès à crever.

— À ce point-là ?

— Hélas, oui. Tenez, prenez l’Angleterre, en tant que première puissance navale, elle ne peut admettre, ni tolérer la montée en puissance de la flotte allemande en mer du Nord.

L’Allemagne, quant à elle, redoute notre volonté de récupérer l’Alsace-Lorraine et notre esprit de revanche. Elle souhaite donc accroître sa sphère d’influence à l’est et développer le Pangermanisme.

L’Italie souhaite contrôler la mer Adriatique et annexer les territoires de la minorité italienne vivant au sein de l’empire austro-hongrois, « Les Terres Irrédentes » : Trentin, Istrie, Dalmatie.

Dans les Balkans, la Serbie souhaite un débouché sur la mer Adriatique et venir en aide à la minorité slave de l’empire austro-hongrois et les Serbes de Bosnie, eux, souhaitent leur rattachement à la Serbie.

Vous avez là, largement de quoi alimenter un ou plusieurs conflits. D’ailleurs, déjà en 1912, le général Von Moltke estimait qu’une conflagration générale était, je reprends ses paroles : « Inévitable et le plus tôt serait le mieux ».

— Vu ainsi, tu brosses là un tableau guère brillant de la situation.

— C’est un fait, et l’assassinat, du prince héritier était une trop belle occasion pour l’Autriche-Hongrie d’écraser la Serbie. Vienne ne pouvait pas laisser passer cette opportunité. C’est d’ailleurs pour cela que l’ultimatum adressé à Belgrade était formulé afin d’être inacceptable. Berlin, il fallait s’en douter, ne pouvait que soutenir inconditionnellement l’Autriche-Hongrie, convaincu, comme vous, que ce « problème mineur » ne pourrait entraîner un risque de « dérapage » vers un conflit plus large.

Et nous voilà aujourd’hui, au pied du mur, mais personne ne semble vraiment réaliser la gravité de la situation.

— Tu ne crois pas que tu exagères. La lecture de tous ces journaux te chamboule les méninges, si tu veux m’en croire. Personne n’osera aller jusqu’à l’affrontement.

— Exagéré !

Que faites-vous de la mobilisation de la Russie d’une part, le lendemain de la déclaration de guerre, le 28 juillet dernier, et de celle de l’Autriche-Hongrie, d’autre part, malgré l’acceptation de l’ultimatum inadmissible par la Serbie ?

— De l’esbroufe. Le 30, l’Angleterre a proposé une paix de compromis dans les Balkans, me répartit mon père.

— Oui, bien sûr, mais il était déjà trop tard, Père, et n’oubliez pas, elle avait prévenu qu’elle ne pourrait rester neutre en cas de guerre franco-allemande.

— Pour toi, les dès sont donc jetés.

— J’en ai bien peur.

*

Le 31, Berlin adressait un ultimatum à la Russie.

Le même jour, l’assassinat de Jaurès mettait un terme aux efforts désespérés entrepris depuis l’attentat de Sarajevo pour empêcher la déflagration militaire en Europe.

Pour la France cela voulait dire mobilisation générale. Contrairement à ce qu’espérait mon père, tout espoir de paix était abandonné, il fallait maintenant s’armer, si je puis dire, de courage et se préparer à quitter les siens. À présent, l’Allemagne ne tarderait pas à nous déclarer la guerre.

En ce samedi 1er