7,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Französisch

A l'origine, il y a les légendiers, des narrateurs hagiographiques au rôle liturgique. Ils recueillaient des textes écrits sur l'histoire de l'Eglise pour être lu par les religieux dans les églises. Puis aux légendiers se sont joints les légendaires. Les légendaires sont ces laïcs tricoteurs de nouvelles et de légendes. Leurs récits fortement liés à des lieux, des objets ou des personnages réels ou imaginaires sont embellis, transformés, mélangeant le vrai et le faux. En tendant l'oreille, c'est un peu l'histoire de l'Histoire que l'on écoute aux portes. Alors, poussez la porte de la couverture. Errance Légendaire vous invite au dépaysement.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 364

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

DU MÊME AUTEUR

CHEZ BoD – BOOK on DEMAND

Chroniques criminelles (Brochés et E. Books)

Pèlerinage mortel, Tome I, Paris 2017.

Meurtres en trompe l’œil, Tome II, Paris 2017.

L’abbaye maudite, Tome III, Paris 2018.

Espion de Charles VI, Tome IV, Paris 2020.

***

Mourir ou rester debout ; Paris, 2017.

Le symbolisme dans l’archerie, Paris 2018.

Uniquement en E. Books

Les archers du roi, Paris, 2017.

De l’arc au canon, Paris, 2017.

L’émancipation féminine au XVIIIe siècle, Paris, 2017.

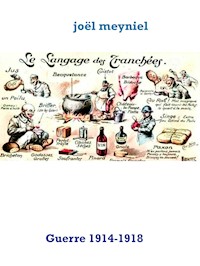

Vocabulaire des tranchées, Paris, 2017.

Site de l’auteur :

https://joelm.jimdofree.com

Le propre de la nouvelle est de nourrir l’esprit

Avant-propos

En France, la nouvelle prend naissance au Moyen Âge. Elle s’ajoute, et en partie se substitue à une multitude de récits brefs : fabliaux, lais, dits, devis, exemple, contes. Les nouvelles sont d’abord de petites histoires anonymes distribuées gratuitement dans la rue, et qui se distinguent en deux groupes : les exemplums, qui sont des récits religieux prêchant la morale et les dons à l’église, et les « canards », racontant des faits divers comme des vols, des tromperies, ou des meurtres. Ces derniers ont donné aujourd’hui le mot argotique désignant le journal, qui lui-même rapporte des faits divers. Directement inspiré du Décaméron (1349-1353) de Boccace, le premier recueil de nouvelles Françaises, anonyme, les "Cent nouvelles nouvelles", est probablement paru entre 1430 et 1470.

Le XVI siècle verra le véritable essor du genre. En 1558, avec L'Heptaméron, Marguerite de Navarre lui donne ses premières lettres de noblesse. Dans ce recueil inachevé de 72 récits, voisinant avec les récits licencieux hérités des fabliaux, on trouve des histoires plus graves, où l’anecdote laisse en partie la place à l’analyse psychologique.

Sommaire

Chapitre I : L’ENFANT A LA MONTRE

Chapitre II : MADAME LA MISÈRE

Chapitre III : QUAND LA REALITÉ DÉPASSE LA FICTION

Chapitre IV : LA DAME BLANCHE

Chapitre V : Le tabouret de l’infamie

Chapitre VI : LE PETIT HOMME ROUGE DES TUILERIES

Chapitre VII : TRISTE VIE D’UNE FOLLIEUSE

Chapitre VIII : 14 JUILLET 1789 : RIEN. ET SI C’ÉTAIT VRAI ?

Chapitre IX : L’arrière si près du front…

Chapitre X : LES STATIONS FANTÔMES

Chapitre XI : LES CHATS DE LA SAINT-JEAN

Chapitre XII : SAINTE PATÈRE

Chapitre XIII : LE BARBIER ET LE PÂTISSIER DU DIABLE

Chapitre XIV : FANTASMES

Chapitre XV : LE TRISTE SORT DE LAETITIA TOUREAUX

Chapitre XVI : ÉTRANGES PROPHÉTIES

Chapitre XVII : TANTE BARBE

Chapitre XVIII : ISAURE

Chapitre XIX : LES PORTES DE NOTRE DAME DE PARIS

Chapitre XX : LE MASQUE DE FER

Chapitre XXI : SAINT SEBASTIEN

Chapitre XXII : LE POMMIER DAME MISERE

Chapitre XXIII : ANCELINE

Chapitre XXIV : Le culte de l’ambiguïté

Chapitre XXV : UN JEU DU DIABLE

Chapitre XXVI : LE FANTÔME DE L'OPERA

Chapitre XXVII : LA LEGENDE DE LA SEINE

Chapitre XXVIII : Un monde, inconnu, inouï, difforme

I

L’ENFANT A LA MONTRE

La Commune de Paris occupe une place particulière dans l’histoire des insurrections parisiennes. Elle est la dernière insurrection jacobine du XIXe siècle, mais, si elle a toujours pour cadre la rue et la barricade, une catégorie d’acteurs qui est censée ne pas participer au jeu politique et social s’intègre au mouvement communaliste : les enfants.

Le phénomène n’est certes pas nouveau. Depuis 1830, les émeutes et les révolutions de Paris, notamment, ont généré des protagonistes privilégiés, l’ouvrier en blouse, le boutiquier, le gamin des rues, le garde national, qui se range tantôt du côté des insurgés, tantôt du côté de l’ordre, l’armée et les ruraux qui rentrent dans la capitale pour écraser l’insurrection. Il convient de rester très prudent sur cette participation des enfants, et devrait-on ajouter immédiatement, des adolescents à la Commune. La pauvreté des sources d’archives comparée à l’épaisseur des témoignages d’ordre littéraire et journalistique donne à penser que bien des questions resteront sans doute sans réponses. Aucun de ceux qui ont combattu n’a laissé, jusqu’à preuve du contraire, de récit de son « aventure ». Les témoignages, pas toujours de première main, sont donc des regards d’adultes, d’hommes et de femmes sur des classes d’âge dont ils ont une perception apparemment confuse : qui est un enfant, qui est un adolescent, à cette époque ?

Dimanche 21 mai

Ce dimanche après-midi les troupes versaillaises du général Douay pilonnent et assiègent le saillant que forme le rempart du point-du-jour.

C’est alors qu’un piqueur des Ponts et Chaussées, Jules Ducatel, monte sur le bastion 64, entre la porte d'Auteuil barricadée et la porte de Saint-Cloud, pour les avertir que ce point n’est plus gardé et que la voie est libre.

Les Versaillais occupent les fortifications d’où ils échangent quelques coups de feu, puis le terrain jusqu’à la ligne de chemin de fer de petite ceinture. Le Conseil de la Commune, qui est en train de juger Cluseret, n’envoie aucun renfort, malgré la demande qu’avait formulée Dombrowski qui commande le secteur.

Le Comité de salut public dépêche un observateur qui est fait prisonnier par les Versaillais, qui occupent Auteuil et Passy. Ils fouillent systématiquement les maisons, procèdent sur dénonciation à des arrestations et commencent à fusiller les Gardes nationaux du secteur conduits au cimetière de Longchamp, à la lisière du bois de Boulogne dominant l'hippodrome. Femmes, enfants, malades, vieillards sont assassinés dans les hôpitaux.

Au même moment se déroule la dernière réunion du Conseil de la Commune. En fin de soirée, un concert a lieu au Louvre au bénéfice des « veuves et orphelins ».

Lundi 22 mai

Au matin, les Versaillais occupent les 15e et 16e arrondissements, les portes d’Auteuil, de Passy, de sèvres et de Versailles.

Ils installent de l’artillerie sur la colline de Chaillot et à l'Étoile. Le reste de Paris apprend enfin la nouvelle par une affiche signée de Charles Delescluze, délégué à La Guerre. À la suite de cette proclamation, une grande partie des combattants de la Commune se replie alors dans leur quartier pour le défendre, abandonnant toute lutte coordonnée. Des barricades sont édifiées au square Saint-Jacques, dans les rues Auber, de Châteaudun, du Faubourg Montmartre, de Notre-Dame de Lorette, à la Trinité, à La Chapelle, à la Bastille, aux Buttes Chaumont, au boulevard Saint-Michel, au Panthéon…

Des combats ont lieu place de Clichy et aux Batignolles. Les Allemands autorisent les Versaillais à traverser la zone neutre au nord de Paris, ce qui leur permet de prendre les Batignolles à revers.

En fin de journée les Versaillais occupent l'Élysée, la gare Saint-Lazare, l'École militaire, où sont stationnés les canons de la Commune.

Leur progression est lente, dans ces quartiers qui leur sont acquis, car il semble que les officiers freinent leurs soldats pour faire monter la tension et pour procéder à des exécutions sommaires, en particulier dans la caserne de la rue de Babylone.

Mardi 23 mai.

Le Comité de salut public et le Comité central de La Garde nationale font placarder, à l’attention des soldats versaillais, des appels à la fraternisation. En vain. Les hostilités cessent aux Batignolles malgré les efforts des troupes commandées par Benoît Malon et la butte Montmartre tombe pratiquement sans combat du fait de la désorganisation. Selon Prosper-Olivier Lissagaray, quarante-deux hommes, trois femmes et quatre enfants ramassés au hasard sont conduits au no 6 de la rue des Rosiers, contraints de fléchir les genoux, tête nue, devant le mur au pied duquel les généraux ont été exécutés le 18 mars, puis ils sont fusillés. Dombrowski est tué rue Myrha. La résistance persiste à la Butte-aux-Cailles (avec Walery Wroblewski), au Panthéon (avec Lisbonne), dans les rues de l’Université, Saint-Dominique, Vavin, de Rennes et à la gare de l’Est. Les Versaillais occupent l’Opéra, le faubourg Montmartre et la Concorde, ils atteignent l’Observatoire et procèdent à des exécutions massives à Montmartre, au parc Monceau et à la Madeleine. C’est le début des grands incendies qui vont ravager de nombreux monuments parisiens.

Mercredi 24 mai

Les incendies du 23 se poursuivent, y compris des immeubles d’habitation rue de Lille, Saint-Sulpice et du Bac. Les dirigeants communards évacuent et font incendier volontairement l'hôtel de ville, la préfecture de police et le palais de justice. Les Versaillais occupent la Banque de France, le Palais-Royal, le Louvre, la rue d’Assas et Notre-Dame des Champs. Le Quartier Latin est attaqué ; il est occupé le soir et ses défenseurs (près de 700) sont exécutés rue Saint-Jacques. La poudrière du Luxembourg saute. À 12 h 30, le docteur Faneau, à la tête de l’ambulance établie au séminaire Saint-Sulpice, est passé par les armes avec 80 fédérés blessés.

À la prison de la Roquette, les communards exécutent l’archevêque de Paris Georges Darboy et cinq autres otages (dont le président Bonjean qui s’était illustré lors de la répression antipopulaire de juin 1848). La mort de l’archevêque, qui avait tenté de faciliter l’échange d'Auguste Blanqui contre des prisonniers fédérés, ôte le dernier espoir d’arrêter l’effusion de sang. Les communards ne tiennent plus que le 9e, le 12e, le 19e et le 20e arrondissement, plus quelques îlots dans le 3e, le 5e et le 13e (bataille de la Butte-aux-Cailles).

Jeudi 25 mai

Combats acharnés à la Butte-aux-Cailles, où résiste Wroblewski, et place du Château d'Eau, où Charles Delescluze, délégué à la Guerre de la Commune, est tué.

Les cinq dominicains d'Arcueil et neuf de leurs employés sont soupçonnés de travailler pour « Versailles » et d’avoir mis le feu au siège de l’état-major du 101e bataillon proche de leur école. Le 19 mai, ils sont arrêtés, incarcérés au fort de Bicêtre, puis transférés le 25 lors de l’évacuation vers Paris et abattus le même jour après une certaine confusion dans la prison du secteur, 38, avenue d'Italie.

Vendredi 26 mai

Épisode de la « villa des Otages », rue Haxo : 50 personnes détenues à la prison de la Roquette (11 prêtres, 36 gardes ou gendarmes versaillais et 4 civils travaillant ou manipulés par la police) ont été transférées de la prison de la Roquette à la limite des fortifications, au 85, rue Haxo. À cet endroit, ces personnes ont été fusillées par un peloton d’exécution, avec l’approbation de la population présente.

Massacre de communards au Panthéon.

Le faubourg Saint-Antoine est contrôlé par les Versaillais.

Les émigrés polonais Adolf Rozwadowski et Michał Szeweycer sont exécutés pour avoir hébergé des communards ; l’exécution est qualifiée de « l’une des plus horribles » par Ladislas Mickiewicz.

Les communards ne tiennent plus qu’un « quadrilatère » : canal de l'Ourcq, bassin de la Villette, canal Saint-Martin, boulevard Richard-Lenoir, rue du Faubourg-Saint-Antoine et porte de Vincennes.

Samedi 27 mai

Pendant la nuit les artilleurs versaillais tirent pour tenter d’incendier Belleville.

Au cimetière du Père-Lachaise, on combat à l’arme blanche entre les tombes. 147 communards sont fusillés au mur des Fédérés.

Dimanche 28 mai

Les combats se poursuivent dans Belleville.

En début d’après-midi, les Versaillais prennent la dernière barricade des communards.

Parmi les insurgés pris les armes à la main sur les barricades, un gamin de 12 ans. Dans une boutique éventrée, un conseil de guerre restreint fait comparaître les prévenus. Le capitaine président toise l’adolescent, penaud de se trouver là.

— Que faisais-tu là p’tit drôle ?

Le môme lève son museau plein de morgue et de morve et lui répond :

— Je défendais la liberté, M’sieu !

Un temps le président va engager le débat sur la valeur spécieuse du mot, mais l’attitude arrogante de l’enfant le fait renoncer…

— Allez, à la queue comme les autres !

À la queue ! C’est le mot code prévu pour éviter les réactions intempestives. Il faut traduire : « Fusillez, comme tout le monde ! »

Dehors, à quelques pas de là, contre un mur, mains liées dans le dos, tétanisés par cette mort si proche, des réprouvés attendent le mal vouloir du chef du peloton d’exécution capitale.

Ce dernier entend dans son dos :

— Attendez, en voilà encore un !

À la surprise générale, l’enfant auquel on allait lier les mains sort de son gousset une montre qu’il tend vers l’officier.

— S’il vous plaît, M’sieur, j’peux la porter à ma mère.

On habite là, juste à côté ! ?

L’homme sourit dans sa barbe, le piège est si gros… mais

le coupable si petit…

— Allez bougre et fais vite !

À peine lâché, l’enfant disparaît, happé par le grand désordre de la rue et, tous de rire, pas dupes et soulagés…

Ils sont à présent dix alignés contre le mur, certains les yeux bandés, les autres le regard vide, déjà morts.

L’arme au pied, penaud malgré tout, les soldats guettent

l’ordre d’en finir. L’officier met le sabre au clair.

— Peloton, à mon commandement…

Tout à coup, on entend…

— Attendez, attendez-moi !

Dévalant la rue à toutes jambes, le gamin à la montre déboulait vers eux.

— Ça y est M’sieur, j’suis là. J’arrive !

Stupeur générale.

Sur ordre de l’officier, les soldats le refoulent à grand-peine. Et on le voit s’éloigner à regret.

Je suis certain que, concernant cette histoire vraie, vous vous posez deux questions :

Qu’avait dit l’enfant à sa mère en "donnant" la montre ?

Qu’avait-il expliqué en venant la reprendre ?

Hélas, je n’ai pas de réponse et vous ?

Avez-vous une idée ?

*

II

MADAME LA MISÈRE

Lundi 16 avril 1467.

Paris. Parvis de l’église Saint-Jacques-de-la-Boucherie.

N’y tenant plus et dans le seul but de fuir cette chaleur et me désaltérer, je me réfugie à l’intérieur d’une taverne.

À l’intérieur, l’endroit est faiblement éclairé, les sensations y sont surtout olfactives : fumées diverses, musc de graisse des peaux tannées, odeur de barils. Hormis les conversations de ce qui semble être des familiers, les principaux bruits sont le bourdonnement constant des mouches et les ronflements provenant des ivrognes endormis.

Je m’assieds à une table au fond du mastroquet, où pénètre une avare lumière. La fièvre des cieux se perd dans la douce fraîcheur des lieux.

Les carillons appellent les courageux paroissiens à affronter l’enfer pour aller à l’office.

Hier, c’était la célébration de Pâques la plus importante fête de la chrétienté.

Lors du Jeudi saint, les cloches furent rendues silencieuses pour éviter qu’elles ne sonnent pendant les deux jours suivants. La solennité commence le dimanche, fin du jeûne du carême, et dure pendant huit jours, c’est la semaine radieuse. De nombreuses coutumes païennes destinées à accueillir le retour du printemps se rattachent cette fête. Le lièvre de Pâques et l’œuf en sont les représentations.

Le lièvre symbolisait la fertilité et le renouveau, la germination qui se produit au début du printemps.

L’origine veut qu’une femme pauvre, ne pouvant offrir de douceurs à ses enfants, décorât des œufs qu’elle cacha dans le jardin. Apercevant un lapin, ils crurent que celui-ci les avait pondus.

Cette tradition remonte à l’Antiquité.

Déjà, les Égyptiens et les Romains en faisaient cadeau des chamarrés au printemps, car ils étaient le symbole de la vie et de la renaissance. À l’époque pharaonique, on écrivait en couleurs des vœux dessus, on les déposait le soir dans un panier qui au matin était inondé par les bienfaits de Ra, le Soleil. Les premiers chrétiens coptes ont supprimé la rédaction des souhaits et les peignirent en rouge pour matérialiser le sang du Christ. L’Église ayant instauré l’interdiction de se nourrir d’œufs pendant le carême et les poules continuant à pondre, ceux qui n’avaient pas été mangés étaient alors décorés et offerts.

La lourdeur de l’atmosphère ne portera pas loin leur message sonore qui reste plat et sans joie. Il faut reconnaître qu’il n’y en a pas eu beaucoup ces derniers temps.

Soudainement, je sens une faible circulation de l’air. Un individu vient d’entrer à l’intérieur de l’estaminet.

J’ai l’étonnement de voir Euric, un ami camelot, dont je fis la connaissance lors de mon pèlerinage à Compostelle, il y a quelques années.

Les yeux mis clos, je l’observe. Trapu, l’allure souple, c’est un de ces hommes qui semblent nés aux fins d’être toujours en contact avec un achalandage. Il s’achemine vers ses trente ans. Son visage, reflet de sa sincérité et son bon cœur ont fait de lui une personne respectable.

À l’instar de beaucoup de ses acolytes, il vient d’un pays de montagnes. Il apporte du cuir, de la laine, des toiles et il remporte de la mercerie, du sel, des peignes, des remèdes, des gravures et surtout des nouvelles, et aussi les modes et les chansons aux gens qui vivent loin des échoppes. Une tournée peut l’amener à parcourir sept lieues par jour. Aux ressentis des sédentaires sur son aspect rustique dû à son origine paysanne, se conjugue son apparence qu’il doit à son errance pour composer un gaillard très comparable au bohémien, cet éternel réprouvé.

Son regard de fouine a tôt fait de me repérer. Il s’approche et s’assied près de moi, non sans avoir commandé au préalable un grand pichet de vin frais.

—Aglebert ! Pour une surprise…

—Le bon jour, Euric.

—À jamais soit-il ! Je suis heureux de te revoir.

—Je n’aurais jamais pensé te trouver dans un endroit pareil.

—La chaleur, mon ami, elle a eu raison de moi. J’avais la gorge sèche et la tête en feu.

—Tu paies là ton goût pour la nouvelle mode de la chevelure libre. Si tu courais les chemins comme moi, tu comprendrais que la coiffe est indispensable contre les fournaises et les déluges du ciel. Comment te portes-tu ?

—À merveille. Quel bon vent t’amène ! Cela doit bien faire trois ans à présent que tu n’es pas venu traîner par ici ?

—Deux et cinq mois précisément. Quant au vent, toujours les affaires. Et puis je me suis remémoré qu’à Paris le lundi de Pâques était le grand jour de départ des pèlerins pour Compostelle. J’ai donc fait un petit détour avant de reprendre ma route.

—Ainsi toi aussi tu es là pour voir tous les roumiers, en provenance du nord de la France, des Flandres ou d’Angleterre, réunis sur le parvis avant qu’ils ne s’élancent sur la via Turonensis.

—Je le confesse, pour me ressouvenir du mien pour la ville du saint.

—Tiens, ils sortent de l’église. Allons-y.

Derrière l’évêque, les moines distribuent des mantels et des bâtons à ceux qui n’en ont pas.

À son invite, les pénitents s’agenouillent.

—Avec humilité et soumission, nous vous demandons de daigner bénir ces besaces et ces bourdons, clament les pèlerins d’une seule voix.

L’évêque répond :

—Recevez cette besace en signe de vos pérégrinations, pour qu’ayant mérité votre salut pour votre expiation, vous parveniez au bout de votre vœu et cet assommoir, pour vous aidez à vaincre les embûches de l’ennemi et atteindre votre but. Toute l’assistance qui est là pour votre départ et qui pour beaucoup, vous envie va se joindre à notre prière :

Ô Dieu qui a fait s’en aller Abraham de son pays et l’a gardé indemne à travers ses voyages, accorde à vos enfants la même protection. Soutenez-les dans les dangers et allégez leur marche. Soyez une ombre contre le soleil, un manteau contre la pluie et le froid. Portez-les dans leurs fatigues et défendez-les contre tout péril.

Soyez le bâton qui évite la chute, soyez le port qui accueille les naufragés, afin que, guidés par vous, ils atteignent avec certitude leur but et reviennent sains et saufs dans leurs mesnies.

L’évêque procède à la bénédiction des besaces et des bourdons.

Après la consécration, les pèlerins évacuent le parvis et remonteront ensuite la rue Saint-Jacques, ancienne voie romaine, et feront halte à l’église Saint-Jacques-du-Haut-Pas, édifiée à cinq pas de l’emplacement d’une commanderie fondée par les frères de Saint-Jacques d’Altopascio et signifiant "haut pas", près de Lucques, en Italie qui donnèrent leur nom à cette bâtisse.

À la suite de cette pause, l’heure s’approchera pour eux de quitter les rumeurs de la capitale et de mettre le cap sur Palaiseau.

La foule s’était massée autour de la maison de Dieu et dans les ruelles voisines.

Ce sont surtout des rustres venus des différents quartons de la ville.

Ils voulaient profiter de la notoire générosité des pèlerins avant leur départ en leur demandant de prier pour eux, mais surtout d’exciter la compassion et d’arracher des aumônes.

Ils ont une hure plutôt qu’un visage, un teint grisâtre, un corps chenu, des jambes et des bras pleins d’ulcères, des chicots à la place des dents, une longue langue entre des baulièvres. La crasse et les loques sont des aspects de leur misère qui en font des êtres puants comme une ruelle.

Des aveugles accrochés les uns aux autres, guidés par un moine, approchent lentement. Des estropiés sautillent maladroitement sur leurs béquilles. Des lépreux agitent leur tournette.

Des sans-abri, des crève-la-faim font le coup de poing avant de pouvoir tendre la main.

Ces personnes, mais sont-ils encore humains, tant leur allure est bestiale ?

Ils ont des hures plutôt que des visages, des teints grisâtres, des corps chenus, des jambes et des bras pleins d’ulcères, des chicots à la place des dents, de longues langues entre des baulièvres. La crasse et les loques font d’eux des hordes puantes comme des ruelles.

Aglebert me demande :

— Grand Dieu, quelle misère dans ta cité !

Tu as raison. Même les corbeaux volent sur le dos pour ne pas la voir, malgré leur réputation.

— Leur notoriété ? Que veux-tu dire ?

—Je ne vais pas t’apprendre la répugnance des gens à leur égard ?

—Il est vrai que les corbins sont des créatures qui titillent notre imagination. Mais il fascine, il effraie, et pourtant, bien des aspects de cet oiseau sont méconnus. Il est à la fois remarquable, magnifique et mystérieux.

— Ne me signifiez pas que tu aimes ces charognards ?

—Quelle réputation lui fais-tu ? C’est un animal intelligent.

—Tiens donc ! Tu me la baille belle.

—Moi qui chemine à longueur de temps, je peux t’affirmer que j’ai eu maintes fois l’occasion de les observer. Crois-moi.

—Ma foi. Moi, ce que j’en connais c’est ce que la Bible en dit.

—Tu connais mon peu de goût pour la religion. Que raconte-t-il…, ton Noé ?

—Noé aurait envoyé un corbeau depuis l’Arche découvrir un nouveau pays. Mais celui-ci ne l’avertit pas de la fin du Déluge. Depuis, il est le symbole du jouisseur qui diffère sans cesse. Son cri en latin : "cras, cras", veut dire : "demain, demain".

À l’origine, son plumage était blanc et son chant harmonieux. Après la chute d’Adam et Ève, il commença de se nourrir de charogne et sa livrée devint noire. Ce n’est qu’à la fin des temps qu’il retrouva sa beauté perdue et que son croassement se transformera en un organe mélodieux.

Le fait qu’il se repaît de carcasse et qu’il néglige ses petits, contribue à lui donner une réputation de malheur, qui annonce la maladie, la guerre ou la mort. Le noir est devenu la couleur de l’obscurité et des ténèbres.

—Tu confirmes là la stupidité des froqués qui vous font avaler des couleuvres. Je peux te certifier, pour l’avoir constaté de mes yeux, que le corbeau est un oiseau remarquable et ingénieux.

— Ingénieux ! Tu n’exagères pas un peu ?

—Non je t’assure. Il peut s’aider des outils comme des branches pour faire certaines choses. J’en ai vu aussi, des sauvages, pousser des pierres sur des personnes essayant de grimper jusqu’à leur nid, voler du poisson en tirant la ligne d’un pêcheur, et j’ai même aperçu un particulièrement espiègle et malin faire les morts à côté de la carcasse d’un animal… pour effrayer les autres, et pouvoir se régaler ensuite tout seul d’un délicieux repas !

J’en ai contemplé assez fréquemment sans avoir eu recours à la ruse. Ainsi, si l’un d’eux sait qu’un congénère le surveille tandis qu’il cache de la nourriture, il peut très bien faire semblant de la déposer à un endroit, pour la dissimuler autre part.

Dans mes Alpes, j’en ai observé qui se servent des toits enneigés des maisons pour glisser… ou dévaler des collines en faisant des roulés-boulés !

— ??!!

—Si je t’assure. Ils jouent souvent avec divers animaux en les provoquant puis en s’envolant juste avant d’être attrapés. Et surtout, certains font des ébats en ayant recours à des bouts de bois, des pommes de pin, ou encore des cailloux.

Il leur arrive de prendre des bains de fourmis comme le font le geai bleu ou le merle. Il se jette toutes ailes déployées dans une fourmilière, obligeant ainsi les insectes affolés à secréter de l’acide formique pour se défendre.

— C’est un comportement singulier, je l’avoue

—Je n’ai pas élucidé ce mystère. Et ce n’est pas tout. Ils communiquent entre eux. Ils peuvent pointer quelque chose du bec pour indiquer quelque chose à un de leurs congénères, exactement comme on le ferait avec notre index. Ils inclinent aussi la tête, s’ébrouer et faire des mouvements saccadés… et même se saisir d’un objet et le maintenir en l’air pour capter l’attention d’un autre corbeau !

Quant aux jeunes, ils quittent leurs parents et se mettent à traîner dans des bandes. Comme dans les pires cauchemars de n’importe quelle mère.

Ces groupes de jeunes vivent, traînent, se chamaillent, mangent et dorment ensemble, jusqu’à ce qu’ils s’accouplent et trouvent leur partenaire pour la vie.

—Tu sous-entends qu’ils font d’excellents voleurs ?

—Exactement et savent mieux que quiconque comment distraire un autre animal pour lui subtiliser sa nourriture.

Qui a dit qu’il était facile tous les jours d’être un jeune rebelle ?

C’est d’ailleurs comme tous ces… misérables d’où viennent-ils ?

—De la Cour des Miracles.

—La Cour des Miracles ? Qu’est-ce donc ?

—Le lieu de vie des argotiers, ceux qui parlent leur propre langage, ressemblant à celui des premiers merciers : l’argot. Sous l’autorité de leur roi, le grand coësre, ils mendiaient dans les espaces publics, simulant de graves blessures, des accidents… D’autres maîtrisaient le jonglage pour faire rire les passants.

À côté vit une autre communauté : les coupeurs de bourses.

On nomme ainsi ces repaires de va-nu-pieds et de filous. Ces endroits sont nombreux à Paris.

— À ce point ?

—Oh oui ! Il y a la Cour du roi François, située rue Saint-Denis ; la cour Sainte-Catherine, rue Saint-Denis ; la Cour Brisset, rue de la Mortellerie, entre les rues Pernelle et de Longpont ; la Cour Gentien, rue des Coquilles ; la Cour de la Jussienne rue de la Jussienne. La Cour et passage du marché Saint-Honoré, entre les rues Saint-Nicaise, Saint-Honoré et de l’Échelle, la Cour des Miracles, rue du Bac, la Cour des Miracles, rue de Reuilly, quartier des Quinze-vingt ; le Passage et la Cour des Miracles, de la rue des Tournelles, et du cul-de-sac de Jean-Beausire, quartier du Marais.

Il s’en trouve aussi au faubourg Saint-Marcel et à la butte Saint-Roch.

La plus fameuse porte encore ce nom "des Miracles". Elle a son entrée dans la rue Neuve-Saint-Sauveur, et est située entre le cul-de-sac de l’Étoile et les rues de Damiette et des Forges.

—Tu y es déjà allé dans l’une de ces Cours ?

—Oui.

—Et alors, comment est-ce ?

—Je ne les ai pas toutes visitées. Celles où je suis allé forment en une place d’une étendue considérable, et en un très grand cul-de-sac puant, boueux, irrégulier, qui n’est point pavé. Dans le passé il confinait aux dernières extrémités de Paris. Il est situé dans l’un des quartiers des plus mal bâtis, des plus sales et des plus reculés de la ville, entre la rue Montorgueil, le couvent des Filles-Dieu et la rue Neuve-Saint-Sauveur, comme dans un autre monde. Pour y aller, il faut s’égarer dans de petites rues vilaines, puantes, détournées ; pour y entrer, on doit descendre une assez longue pente, tortue, raboteuse, inégale. J’y ai vu une maison de boue, à demi enterrée, toute chancelante de vieillesse et de pourriture, qui n’a pas quatre toises en carré, et où logent néanmoins plus de cinquante ménages chargés d’une infinité de jeunes enfants légitimes, naturels ou dérobés. On m’a assuré que, dans ce minuscule logis et dans les similaires, habitaient plus de cinq cents grosses familles entassées les unes sur les autres. Quelle que soit la grandeur de cette cour, elle offrait bien des avantages. De toutes parts, elle était environnée de logis bas, enfoncés, obscurs, difformes, faits de terre et de boue, et tous pleins de mauvais pauvres.

Quant à leurs mœurs, en voici quelques mots. Après t’avoir précisé tout d’abord que les commissaires de police, ni les huissiers ne pouvaient y pénétrer sans y recevoir des injures et des coups. On s’y nourrit de brigandages, on s’y engraisse dans l’oisiveté, dans la gourmandise et dans toutes sortes de vices et de crimes. Là, sans aucun soin de l’avenir, chacun jouit à son aise du présent, et mange le soir avec plaisir ce qu’avec bien de la peine et souvent des horions il avait gagné tout le jour, car on y nomme « gagner » ce qu’ailleurs on appelle dérober. C’est une des règles fondamentales : ne rien garder pour le lendemain. Chacun y vit dans une licence sans borne, personne n’y a ni foi ni loi. On n’y connaît ni baptême, ni mariage, ni sacrement. Il est vrai qu’en apparence, ils semblent reconnaître un Dieu et pour cet effet, au bout de leur Cour, ils ont dressé, dans une immense niche, une image de Dieu le père qu’ils avaient volé dans quelque église, et où tous les jours ils viennent adresser quelques prières… Des filles et des femmes, les moins laides, se prostituent pour deux liards, les autres pour un double (deux deniers), la plupart pour rien.

—Mais pourquoi "Cour des Miracles" ? À considérer ces pauvres hères, je ne vois aucun miracle. Et puis, en quoi donner quelques clicailles peut-il suscite un miracle ?

—Le soir venu, lorsqu’ils rejoignent leur domaine, ils déposent le costume de leur rôle. Ces pauvres hères, comme tu le dis, jouent de leur prétendue infirmité pour apitoyer les habitants et recouvrent "par miracle" la santé en ôtant emplâtres et bandages et en laissant tomber leurs béquilles, les aveugles voient clair, les boiteux redressés, les estropiés recouvrent l’usage de tous leurs membres, etc. Chacun revient dans son état naturel autour d’un feu de joie.

—Mais c’est de la canaillerie. Le prévôt de la ville ne fait rien pour endiguer cette misère ?

—Ce n’est pas facile. Et les forces de police, il faut l’avouer n’aime guère s’aventurer dans cette société.

—Mais il y a des lois.

—Oui, il y a des lois. Mais ces cours ont les leurs. En premier lieu ils sont tenus de parler un langage appelé argot. Leur chef suprême porte, comme chez les Bohémiens, le titre de Coësre. Les grades inférieurs de leur royaume sont ceux des cagoux et archi-suppôts des orphelins, des marcandiers, des rifodés, des malingreux et capons, des piètres, des polissons, des francs-mitoux, des hubains, des coquillards et des courtaux de boulange.

Les cagoux ou archi-suppôts enseignent aux nouveaux admis la fabrication d’un onguent propre à se procurer des plaies factices, la langue de l’argot, mille tours de souplesse, l’art de voler, de couper les bourses avec adresse et d’en imposer au peuple. Il paraît que certains moines, voulant mettre en crédit leurs reliques, se servent d’eux pour opérer de prétendus miracles. Ces principaux grades se composent d’écoliers et de prêtres débauchés, qui, en considération de leurs peines, sont les seuls exempts de toutes contributions envers le chef, le grand Coësre.

—Tu as parlé d’orphelins, que viennent-ils faire là ?

—Les orphelins sont de jeunes garçons qui, par troupe de trois ou quatre, parcourent les rues de Paris, tremblotants et presque nus.

Quant aux autres, ils ont tous une spécialité. Les marcandiers sont ces grands pendards qui vont par les rues, deux à deux, vêtus d’un bon pourpoint et de méchantes chausses, criant qu’ils sont de bons marchands ruinés par les guerres, par le feu ou semblables accidents. Les rifodés, accompagnés de leurs prétendues femmes etenfants, mendient en tenant à la main un certificat qui des callots, des sabouleux,atteste que le feu du ciel avait consumé leur maison et tous leurs biens.

Les malingreux sont des malades simulés : les uns se rendent le ventre dur et enflé et contrefont les hydropiques.

Les capons sont des filous qui mendient dans les cabarets, ou des jeunes gens qui jouent sur le Pont-Neuf, et feignent de perdre leur argent pour engager les passants à jouer avec eux et exposer le leur.

Les piètres marchent avec des potences et contrefaisaient les estropiés.

Les polissons vont de quatre à quatre, vêtus d’un pourpoint, sans chemise, d’un chapeau sans fond, le bissac sur l’épaule et la bouteille sur le côté.

Les francs-mitoux, le front ceint d’un mouchoir sale, contrefaisant les malades, parviennent, avec de fortes ligatures, à arrêter les mouvements de l’artère du bras, tombent en défaillance au milieu des rues, et trompent les personnes charitables, même les médecins qui viennent à leur secours.

Les callots feignent d’être guéris de la teigne et de venir de Sainte-Reine, où ils ont miraculeusement été délivrés de ce mal.

Les hubains portent un certificat qui atteste que, mordus par un chien enragé, ils ont adressé à saint Hubert, qui les a guéris.

Les sabouleux feignent une attaque d’épilepsie, tombent à terre ; et un morceau de savon qu’ils ont dans la bouche leur faisait imiter l’écume que jettent les épileptiques.

Les coquillards, je ne t’explique pas. Nous les avons rencontrés sur les chemins de Compostelle.

Les courtaux de boulange ne mendient et ne filoutent que l’hiver.

On pourrait joindre à cette nomenclature les gueux appelés marpauts, dont les femmes prennent la dénomination de marquise.

Les millards, qui portent un grand bissac.

Les narquois ou drilles, soldats qui demandent l’aumône l’épée an côté.

Telle est cette association de filous ou de mendiants valides, qui, depuis plusieurs siècles, aspirait la substance de Paris, troublait, inquiétait ses habitants, et dont les magistrats de cette ville n’ont pas même entrepris de se débarrasser.

— Ils sont nombreux ?

— On les estime à quarante mille.

Le religieux avait fini son prêche. Du haut de sa chaire, il invite les pénitents à chanter la chanson du devoir des pèlerins. Tous en chœur, ainsi que Aglebert et Euric entonnent à pleine voix :

« Le bâton d’espérance

Ferré de charité

Revêtu de constance

D’amour et chasteté… »

« Des choses nécessaires

Il faut être garni

À l’exemple des pères

N’être pas démuni

De bourdon, de mallette

Aussi d’un grand chapeau

Et contre la tempête

Avoir un bon manteau. »

À la fin du chant, Euric reprit

—Partout, en effet, on ne constate que guerre et misère.

La mort est pour nous une présence familière, sans la voir, on la côtoie tous les jours. Elle peut être l’air que

l’on respire, le passant que l’on croise.

Est-elle parmi nous en ce moment ? Allez savoir…

Les prêtres dans leurs sermons parlent de la Faucheuse comme d’un être vivant. Ils la décrivent montée sur un cheval noir, son enveloppe décharnée, le bras armé d’une lame effilée qui faucarde sans trêve les pêcheurs comme les justes, les riches comme les pauvres. Ils disent aussi qu’à son verdict, personne ne peut échapper.

—Qu’en penses-tu ?, m’interroge Euric.

—Va savoir.

—On prétend que la mort vient nous voir sous la forme d’une femme qui tend la main pour qu’on l’invite à danser. Dès qu’elle trouve un cavalier, son corps devient cadavre. Dans un sordide cliquetis d’ossements, elle nous entraîne dans un irrémédiable ballet funèbre ?

—Oh, on évoque bien des choses sur elle, mais jamais personne n’est revenu pour nous dire qui elle était vraiment.

Ces pensées ne sont pas pour vous donner un bon moral.

—Voilà ce qu’est la vie, un vaste champ de misère qui règne en maîtresse sur notre monde. Elle finira bien par disparaître un jour, avec l’aide de Dieu, lui répondis-je pour le rassurer.

—J’ai bien peur que non.

—Pourquoi donc ?

—Ah, je vois que tu ne connais pas son histoire, à icelle !

— Son histoire, elle a un passé maintenant ?

— Bien sûr qu’elle en a une. Si tu veux, je te la raconte.

— Soit, je t’écoute Euric.

—Il y a bien longtemps, si longuement que personne ne s’en souvient. Madame Misère n’a dans son courtil qu’un pommier pour vivre. Cet arbre fruitier attire beaucoup de bricons qui la mettent en rage.

Un matin, deux voyageurs lui demandent l’hospitalité, ce qu’elle leur accorde.

En prenant congé de leur hôtesse, ils lui offrent, en remerciement de prier Dieu afin qu’il intercède et la tire du fâcheux état dans lequel elle se trouve.

Voilà ce qu’elle leur dit :

—Messieurs, dans la colère où je me trouve contre les fripons qui volent mes pommes, je ne demanderai rien de plus au Seigneur, sinon que tous ceux qui montent sur mon pommier y restent tant qu’il me plaira et n’en pussent jamais descendre que par ma volonté ».

Alors qu’elle est tranquille dans sa maison, Madame Misère entend frapper à sa porte et est bien étonnée de recevoir une visite qu’elle ne croyait pas si proche : c’était la camarde encapuchonnée dans une ample cape noire, qui faisait sa ronde dans le monde, tenant une faux dans une main squelettique et un sablier dans l’autre.

—Soyez la bienvenue, dit Madame Misère sans s’émouvoir en fixant la camarde, sans la craindre, droit dans les yeux.

—Quoi, tu ne me crains point, moi qui fais trembler d’un seul regard tout ce qu’il y a de puissant sur la terre, depuis le berger jusqu’au monarque. !

—Non, vous ne me faites pas peur. Je n’ai ni époux, ni enfant, je n’ai pas un pouce de terre de quelque valeur, excepté cette petite chaumière et mon pommier.

À dire vrai, si quelque chose était capable de me faire de la peine, ce serait l’attache que j’éprouve pour cet arbre qui depuis tant d’années me nourrit.

Tout ce que je désire et que je vous prie de m’accorder avant que je meure, c’est que je mange encore une de mes pommes.

—La demande est trop raisonnable pour te la refuser, va toi-même choisir celle que tu veux, j’y consens.

Madame Misère tourne longtemps autour de l’arbre en regardant dans les branches le fruit qui lui plaît le plus.

Ayant jeté son dévolu sur une très belle pomme, elle dit :

—Voilà celle que je choisis, prêtez-moi, je vous prie, votre faux pour un instant que je l’abatte.

—Oh non, cet instrument ne se prête à personne, répondit la camarde et jamais bon soldat ne se laisse désarmer. Il vaut mieux que tu montes sur ton arbre et cueilles à la main cette pomme qui se gâterait si elle tombait.

—C’est bien dit, si seulement j’en avais la force, répondit Madame Misère, ne voyez-vous pas que je ne saurais presque me soutenir.

—Hé bien !, je veux bien te rendre ce service, lui répliqua la camarde.

Aussitôt la mort grimpe dans l’arbre, cueille la pomme que Madame Misère désire avec ardeur, mais elle est bien étonnée lorsque, voulant redescendre, cela se trouve tout à fait impossible.

—Bonne femme, dis-moi ce que c’est que cet arbre-là ?

—Comment ! Ne voyez-vous point que c’est un pommier ?

—Sans doute, tu ne te moques pas, mais que veut dire que je ne puis en descendre ?

—Ma foi, reprit Madame Misère, ce sont là vos affaires.

—Oh ! Dis donc bonne femme, tu oses te jouer de moi qui fais trembler toute la terre ! Sais-tu ce que tu risques ?

—C’est vous qui courrez des risques à venir ainsi troubler le repos d’une malheureuse qui ne vous a fait aucun tort ? Quelle pensée fantasque avez-vous eu, ce jour, d’hui de songer à moi ?

—Enfin, bonne femme, dit la camarde en élevant le ton, j’ai des affaires aux quatre coins du monde, et dois terminer avant soleil faillant. Consens que je descende de cet arbre sinon, je le fais mourir sur l’instant.

—Si vous le faites, je vous promets surtout ce qu’il y a de plus sacré, que tout mort que soit mon pommier vous n’en descendrez point sans un miracle de Dieu lui-même.

—Je m’aperçois que je suis ce jour d’hui entrée dans une fâcheuse maison. Tu peux te vanter d’être la première qui ait vaincu la camarde. Je te jure que tu ne me verras qu’après le jugement dernier et que ce sera toi qui recevras l’ultime coup de ma faux.

—N’est-ce point pour mieux me tromper que vous me parlez ainsi ?

—Les arrêts de la camarde sont irréversibles, entends-tu ?

—Oui, donc je consens que vous vous retiriez quand il vous plaira.

—À ces mots, la camarde fendit les airs et s’enfuit de la vue de la Misère. »

C’est ce qui fait que, depuis ce temps-là et suivant la promesse de la camarde, la misère n’est jamais partie et restera tant que le monde sera monde.

— Je n’aurais jamais pensé ça !

Hier comme aujourd’hui, partout, l’aide parentale et communautaire faiblit, le chômage s’installe, les mœurs se relâchent, provoquant un réel manque de compassion et de protection. Notre regard sur les pauvres et les sans défense se charge, souvent, de haine et de suspicion.

L’expérience montre que la vie est semée d’embûches et de douleurs et parfois, nous préférerons nous passer de notre obligation morale, bagage lourd à porter.

Est-ce une qualité ou au contraire, une certaine impuissance ?

L’existence ne prouve-t-elle pas que la conscience possède une part d’ombre qu’elle souhaite cacher ?

Messieurs les dirigeants de tout plumage, vous ne devez pas gouverner en tournant le dos comme les corbeaux.

Les portes de la misère sont faciles à ouvrir, mais dures à fermer.

La grandeur de l’homme réside donc dans sa capacité à surmonter la pauvreté.

*

III

QUAND LA REALITÉ DÉPASSE LA FICTION

Le 8 août 2018

« It’s close to midnight and something evil’s lurking »

« In the dark, under the moonlight you see a sight that almost stops your heart. »

« You try to scream but terror takes the sound before you make it… »

« You start to freeze as horror looks you right between the eyes, »

« You’re paralyzed. »

(Refrain)

« Cause this is thriller, thriller night. »

« And no one’s gonna save you from the beast about to strike. »

« You know its thriller, thriller night. »

« You’re fighting for your life inside a killer, thriller tonight. »

Tout en secouant la tête au rythme de la voix de Michael Jackson, sortant des deux baffles de cinquante watts, poussés presque au maximum, Patrice, quatorze ans, marque le rythme de la musique avec sa tête.

Ses doigts courent sur le clavier de son ordinateur.

Objectif : abattre le maximum d’ennemi lui permettra de franchir le niveau dix de Wargame, son jeu vidéo de guerre préféré.

Là, plus aucun devoir écrit, ni leçon. Il est persuadé qu’à l’armée il trouvera des valeurs partagées de solidarité, d’effort, de dépassement de soi, de mérite, de cohésion, de fraternité dans un engagement collectif.

Mais le jeu est devenu trop facile, il le connaît par cœur. Depuis Noël il a eu largement le temps de l’explorer. Il n’a plus de secret pour lui à présent. Il va profiter de sa réussite au brevet des collèges, ce dont il ne doute pas, pour s’en faire offrir un nouveau.

Le plaisir de la stratégie militaire l’extirpe de sa vie quotidienne, de la platitude.

Il devient un autre, un homme de guerre.

Ce qui n’est pas le cas dans son collège.

Les études l’ennuient.

Il a le sentiment d’y perdre son temps, d’être obligé de s’extraire une partie du cerveau pour incorporer la société.

Pour l’heure, dans le pavillon familial, le jeune Patrice, doit mener un autre combat contre la chaleur qui l’assaille par grosses bouffées. Une chaleur caniculaire sévit dans la région.

Depuis deux semaines, le soleil écrase la ville de ses rayons de feu. C’est une véritable fournaise. Pas un souffle d'air, les rideaux restent obstinément immobiles. Patrice lutte pour ne pas suffoquer sous l'agression de cette atmosphère oppressante.

Malgré ses efforts, il doit battre en retraite. Dans la cuisine, il sort du réfrigérateur une bouteille de soda qui se vide aussi vite qu’un oued en Afrique.