Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Chrtoniques criminelles

- Sprache: Französisch

Des meurtres sont commis sans liens apparents. Qui tue de manière si lâche et pourquoi ?

Das E-Book La malepeur wird angeboten von und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:

guérande, Guerre de Bretagne, Guerre de Cent ans, Jean de Montfort, Armée médiévale

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 330

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

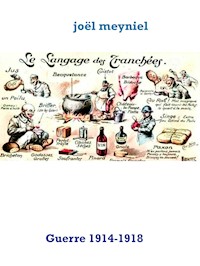

DU MÊME AUTEUR

Brochés et E. Books

Chroniques criminelles

Pèlerinage mortel, Chroniques criminelles I, Paris 2016.

Meurtres en trompe-l’œil, Chroniques criminelles II, Paris 2017.

L’abbaye maudite, Chroniques criminelles III, Paris 2018.

Espion de Charles VI, Chroniques criminelles IV, Paris 2020.

Les fleurs du sel, Chroniques criminelles V, Paris 2021.

Histoire

Mourir ou rester debout, Paris, 2016.

Le symbolisme dans l’Archerie, Paris 2018.

Errance légendaire, Paris 2020.

E. Books

Le symbolisme dans l’Archerie, Paris 2017.

Les Archers du roi, Paris, 2017.

De l’arc au canon, Paris, 2017.

L’émancipation féminine au XVIIIe siècle, Paris, 2017.

AVERTISSEMENT AUX LECTEURS

Le vocabulaire.

Un certain nombre de mots ont une graphie médiévale. C’est une orthographe intentionnelle.

Les heures.

La perception du temps au Moyen Âge est très différente de notre conception actuelle, réglementée et universelle.

Les heures canoniales correspondent aux offices liturgiques consacrés à la prière, en plus de la messe quotidienne, au sein des ordres religieux aussi bien que pour le clergé séculier. Elles correspondent à une division du temps où la journée et la nuit sont divisées en quatre parties alors que les heures du monde romain dont elles sont issues se basaient sur une division en douze la journée et en douze la nuit.

Le temps et la vie sociale sont essentiellement rythmés par la sonnerie des cloches des églises qui marquent les différentes heures canoniales.

Traditionnellement, la journée comporte sept heures canoniales et une la nuit :

Matines ou Vigiles ; milieu de la nuit (minuit).

Laudes : à l’aurore, vers 3 heures.

Prime : première heure du jour, vers 6 heures.

Tierce : troisième heure du jour, vers 9 heures.

Sexte : sixième heure du jour, vers Midi.

None : neuvième heure du jour, vers 15 heures.

Vêpres : le soir, vers 18 heures.

Complies : avant le coucher, vers 21 heures.

Différentes réformes liturgiques modifièrent la répartition du temps au long de la journée. Ainsi du XIe au XIVe siècle les heures canoniales se sont décalées progressivement vers le matin, none se retrouvant à midi.

En l’absence de soleil ou par mauvais temps on utilise des bougies qui brûlent approximativement en trois ou quatre heures.

Des sabliers et des clepsydres sont aussi employés.

LES PERSONNAGES

Agilmar : le frère soignant du prieuré de Bath-Uuenran.

Anderson Owen : un archer anglais.

Griffiths Emmy : une archère anglaise.

Blois Charles de : le prétendant au duché de Bretagne.

Byrne Harry : un archer anglais.

Chauvin Pierryck : un soldat du guet.

Clark Alvin : un archer anglais.

Clarke Callum : le capitaine des archers anglais.

Cooper : un archer anglais.

Eder Raoul, le Théologal de la collégiale de Saint-Aubin.

Elbaz Isaïak : l’usurier juif.

Flandre Jeanne de : l’épouse de Montfort.

Foulque de Laval : le capitaine militaire de la cité de

Gwenrann1 de 1344-1355. Favorable aux Blois.

Goulven Héloïse, dite « L’abbesse », la maquerelle.

Guivarch Alouan : un des clercs du prévôt assassiné.

Guéguen Elouan : le sergent du guet de Gwenrann.

Hervouet Jaouen : le père de Maël, paludier.

Hervouet Berthe : la mère de Maël.

Hervouet Maël : le fils de Berthe et Jaouen.

Hopkins Lloyd : le fourrier du camp anglais.

Hywel ap Gruffydd : le capitaine des archers anglais.

Jean du Verger : le capitaine militaire de la cité de Gwenrann de 1355 à 1379. Favorable aux Montfort.

Kergoat Elouan de : le Maître facteur d’arc.

Lagarce Gwendaulynne : Une prostituée.

Lallemand Théobald : un manœuvrier de Notre Dame la Blanche.

« La Mouche » : un sans-abri.

Le Bechays Pierre : le prévôt.

Le Drian Maël : le petit mitron.

Le Goff Adroen : le Maître bourrel.

Le Guen Aaron : le Maître boucher.

Le Roux Thimoté : le fabricant de chandelles.

Mahé Gweltaz : le meunier du moulin de Crémeur.

Maugendre Jean : le nouveau clerc du prévôt.

Monceau Clément : un client du bordel.

Montfort Jean de : le duc de Bretagne.

Morganen Yann : le sergent-chef des archers anglais.

Morvan Edern : le tavernier.

Mouilleron Charles : le paludier.

Mouilleron Ronan : le fils de Charles Mouilleron.

Nouet Arnaut : un paludier.

Padernez Alban : le sous-Prieur de Bath-Uuenran.

Penthièvre Jeanne de : épouse de Charles de Blois.

Purret Béatrice : la mirgesse.

Robert de Paynel : l’Évêque de Nantes.

Tanguy Éliaz : le Prieur du prieuré de Bath-Uuenran.

Villeneuve Armel De : l’abbé de l’abbaye de Landévennec.

N.B. : La liste des prévôts depuis la création de l’institution n’a pas pu être établie, le manque de documents antérieurs au XVème siècle ne le permet pas. J’ai donc pris la liberté de choisir un nom pour le prévôt de la fin du 14e siècle.

1 Nom médiéval de Guérande Loire Atlantique,

Guerre de succession de Bretagne

Informations générales

Ce conflit se déroule dans le cadre de la guerre dite de Cent

Ans (1337-1453).

Dates : 1ère phase: 1341-1365

Premier traité de Gwenrann 12 avril 1365.

2ème phase : 1373-1381

Second traité de Gwenrann 15. Janvier 1381.

Lieu : Duché de Bretagne.

Casus belli : Mort sans descendance du duc Jean III.

Belligérants :

D’un côté : la Bretagne monfortiste (famille Monfort) et le Royaume d’Angleterre.

De l’autre : la Bretagne blésité (Famille de Blois) et le Royaume de France.

Commandements :

Bretagne conformiste :

Jean II de Monfort

Jeanne de Flandre

Édouard III d’Angleterre

Robert Knolles

Bretagne blésité :

Charles de Blois

Jeanne de Penthièvre

Philippe VI de France

Charles V de France

Bertrand du Guesclin

Plan de Gwenrann (14e siècle)

Légende

1 Carroi du marché.

2 Rue de Tremillais.

3 Ruelle Saint-Michel.

4 Rue du marché aux grains.

5 Rue Rak Ker (Le bout du village, en breton) (Racquer). La rue perdit de son importance au XVème siècle, lors de l’ouverture de la porte de Bizienne. Elle prend le nom de Rue de la Prévôté au XVIème siècle.

6 Atelier du facteur d’arc.

7 Rue du Tricot. Maison du Tricot entrepôt du sel de contrebande saisi.

8 Rue de l’Évêché. Future rue Vannetaise.

9 « Grant-Rue ». Future rue de Saillé.

10 Ruelle du marché.

11 Rue du Beausoleil.

12 Rue Sainte Catherine.

13 Rue de l’Hospital.

14 Rue de la juiverie.

15 Rue St-Michel.

16 Rue du Château-Gaillard.

17 Rue des Capucines.

A et B : Les entrées du camp militaire anglais.

L’écriture est une façon de parler en silence. Ainsi on peut dérouler le fil d’une histoire, lentement, au gré de la fantaisie du lecteur.

Pour connaître les publications de l’auteur voici l’adresse de son site internet :

Histoire et chroniques criminelles

Voici le lien :

https://joelm.jimdofree.com

« L’ambition mène à la haine, la haine conduit à la violence, la violence engendre la peur.

Voilà l’équation. »

Averroès

Homme de loi, Mathématicien, Médecin, Philosophe,

Scientifique, Théologien (1126-1198).

Sommaire

AU COMMENCEMENT

Chapitre I

Chapitre II

Chapitre III

Chapitre IV

Chapitre V

CONFRONTATIONS

Chapitre VI

Chapitre VII

Chapitre VIII

Chapitre IX

Chapitre X

Chapitre XI

Chapitre XII

Chapitre XIII

Chapitre XIV

Chapitre XV

Chapitre XVI

Chapitre XVII

Chapitre XVIII

Chapitre XIX

Chapitre XX

DENOUEMENT

Chapitre XXI

Chapitre XXII

Chapitre XXIII

ÉPILOGUE

Beddgelert, 1385.

Mon nom est Bishop, Edyrn Bishop.

Je suis barde-conteur. En pays de Galles, je suis plus connu sous le nom de Cyfarwydd. Je vis à Beddgelert, un village niché au pied du Yr Wyddfa, une montagne souvent enneigée du Cymru, entourée de vallées tachetées de moutons.

En 1343, notre roi Édouard III avait nommé ses premiers représentants dans les communes de Bretagne. Ils étaient secondés par des capitaines de l’armée.

Il en nomma également dans les villes sous son contrôle, Nantes, Quimper, Quimperlé, Vannes, Redon et Gwenrann.

La guerre de succession de Bretagne et le conflit contre la France avaient révélé l’importance de ces villes pour la tutelle du territoire. Elles représentaient surtout une source de revenus considérable. Dans chacune d’elles, notre présence était vitale.

Gwenrann, grâce à la production de sel, était un point stratégique.

La paix avalisée le 12 avril 1365 par le traité de Gwenrann établissait Jean IV de Montfort comme héritier.

Mais il n’était pas légitimé par la totalité de la population.

La noblesse bretonne était divisée entre la famille Mont-fort et la famille Penthièvre.

Le traité n’avait pas découragé les prétentions de Charles de Blois et de Jeanne de Penthièvre d’accéder au trône ducal de Bretagne. Il ne résolvait pas, non plus, le contentieux franco-breton.

Un sourd mécontentement régnait et risquait de prendre de l’ampleur.

Cette hargne avait d’autant plus un appui d’importance en la personne de Du Guesclin. Les hostilités se poursuivaient de manière intestines.

Pour tenter d’assurer le respect du traité, notre roi décida d’expédier des compagnies d’archers dans les villes de Bretagne.

En 1365, je fus amené à suivre la compagnie du capitaine Clarke Callum affectée à Gwenrann.

Le duc Jean IV, très anglophile, allait trop s’engager dans son alliance avec les Anglais. En réaction, Charles V fit occuper la Bretagne par Du Guesclin en 1372. En disgrâce, le duc s’enfuit en Angleterre et le roi de France saisit l’occasion pour confisquer la Bretagne en 1378.

Cette confiscation, qui écartait définitivement la branche des Penthièvre de la succession au trône ducal, s'avéra une grave erreur politique pour le roi. En 1379, la noblesse bretonne, autrefois divisée entre Montfort et Penthièvre, se constitua en ligues patriotiques à travers toute la Bretagne. Les grands nobles bretons, autrefois aux côtés du roi, rejoignirent le parti du duc exilé. Des envoyés bretons partirent en Angleterre, pour discuter avec Jean IV et probablement son neveu Jean de Bretagne, toujours emprisonné. Jeanne de Penthièvre elle-même se rangea du côté de Jean de Montfort.

Charles V accepta son retour et lui restitua ses biens. En échange, il devait lui prêter hommage, mais surtout il imposa que la Bretagne abandonne son alliance avec l’Angleterre. Ce qui fut acté par le second traité de Gwenrann le 4 avril 1381 qui mit un terme à l’affaire.

Nous dûmes quitter la Bretagne.

La Bretagne était désormais neutre.

Quatre ans sont passés, je reviens dans cette cité afin d’y dénicher de nouveaux récits traditionnels anciens.

La ville n’a pas changé.

Je retrouve l’alignement des logis de la Grant-Rue depuis la porte Saillé, la cohue2, la collégiale, la place du pilori, le manoir de la prévôté et la Psalette. Les maisons sont plus nombreuses comme en témoigne le cadastre. La majorité d’entre elles sont en torchis, et au toit d’ardoises. La pierre se lit surtout avec le manoir de la prévôté ou sur quelques logis bourgeois, et seulement pour les éléments du premier niveau. Les jardins n’y sont pas absents.

L’édification des remparts, commencée lors de mon précédent séjour, est, à présent, bien levée.

La rue Saint-Michel et la rue du pilori, son prolongement, sont indissociables des fonctions commerciales et artisanales. La présence d’un hospital y ajoute une activité particulière.

À l’est de la cité, l’emplacement de notre ancien camp, est à présent occupé par de nouveaux logis. La rue du Château-Gaillard est prolongée et la rue Rak Ker s’appelle à présent rue de la Prévôté.

Je me dirige vers le nouveau cimetière, au nord du carroi Sainte-Anne et je m’y perds.

Pour les gens d’ici, c’est « l’endroit où l’on dort ».

Depuis la grande épidémie du mal de Florence3, la mort est encore plus sacrée. On n’ose même pas prononcer son nom ni utiliser le mot « mourir ». On préfère dire « passer » ou « trépasser ».

Mais ne croyez pas pour autant que ce « boulevard des allongés », comme le nomment les Guérandais, soit sombre et lugubre, on le désigne même parfois comme « le grand jardin ».

L’endroit n’est pas triste. Au contraire, il est même bondé de monde.

Les enfants y jouent, les amoureux y abritent leurs penchants, les sans-logis y trouvent refuge, les barbeaux et leurs puterelles et autres gitons y exercent leurs gagne-pain.

Il accueille la vie.

Quel paradoxe ! Ne trouvez-vous pas ?

Pourquoi considérons-nous la mort comme un état séparé de la vie ?

Pourquoi avons-nous peur de la mort ?

Pourquoi y a-t-il une ligne de démarcation entre la vie et la mort ?

Et cette séparation est-elle réelle ou simplement arbitraire ?

Est-ce une fabrication de notre esprit ?

Lorsque nous parlons de la vie, nous entendons un processus de continuité en lequel il y a identification, ma maison, ma femme.

Vivre est un processus de continuité dans la mémoire, conscient, mais aussi inconscient, avec ses luttes, querelles, incidents, expériences, etc.

C’est ce que nous appelons la vie, n’est-ce pas ?

Nous la redoutons et commençons à rechercher la relation entre la vie et la mort. Nous voulons savoir comment jeter un pont entre le « vivre » et le « finir ».

C’est là notre désir fondamental.

Si nous parvenons à jeter entre l’une et l’autre le pont de nos explications, nous sommes satisfaits.

Et c’est bien cela que nous faisons.

À l’entrée du cimetière, sitôt la grille franchie, les monuments nous invitent au respect. Les cimetières sont, sans aucun doute, le reflet de notre passé, des archives à ciel ouvert. Pourtant, avec un œil attentif, il est possible de sortir de l’oubli certaines des figures qui ont marqué la ville.

C’est parce que nous ne pouvons pas entrer en contact avec l’inconnu pendant que nous vivons que nous avons la malepeur4.

Je veux dire que si nous pouvions savoir, pendant que nous vivons, d’où vient la mort, nous n’aurions pas de contingence.

Des images du passé remontent en ma mémoire et frappent à la porte de mes souvenirs.

Et si j’avais là, le récit que je cherchais ?

J’ai soudain envie de coucher son empreinte sur le papier, dans un mélange mi « Brut y Tywysogion » mi « Brut y Brenhinedd »5.

*

2 Le marché.

3 Nom donné à la peste à l’époque.

4 Peur extrême et pressante.

5 Chronique sous forme d’annales et de compte rendu précis de l’histoire.

AU

COMMENCEMENT

I

1365.

L’orbe d’or solaire tombe des cieux sans bornes et s’enfonce avec lenteur dans l’immobile mer, lorsque nous accostons au Croisic.

Chaque unité rejoint sa ville d’affectation. Nous prenons la direction de Gwenrann. C’est une circonscription militaire que les Bretons appellent « terrouer6». Secteur de défense, elle est astreinte au billot, une imposition destinée aux fortifications et au guet.

Implantée au sommet de la ligne de crête d’un coteau, la cité compte, environ 348 feux, dont 156 relèvent de l’évêque, le seigneur de la communauté urbaine.

En admettant qu’un feu fiscal équivaille à trois feux réels, la paroisse de Gwenrann comprend 1044 feux réels. On y dénombre environ plus ou moins 3500 âmes.

La cité est aussi le chef-lieu d’une circonscription religieuse.

Les chanoines de la collégiale conférent une collation aux chapelains affectés au service de bon nombre des chapellenies du terrouer.

Les pouvoirs de police et de justice sont partagés entre le duc et l’évêque.

Perchée à 197 pieds, la cité a devant elle une vaste étendue divisée en deux entités distinctes : le pays de Métais et le pays paludier séparé par un abrupt, le plateau de Uuennrann. L’altitude y passe brusquement à 33 pieds.

La partie occidentale la plus proche de l’océan forme un vaste estran, incluant deux traicts : le Petit Traict au nord, chenal de Pen-Bron, puis l’étier de Pen-Bron et de la Paroisse et le Grand Traict au sud, chenal des Vaux, puis l’étier de Grévin et de la Croix découvert à marée basse et recouvert à marée haute.

Les fonctions économiques y sont très variées :

exploitation des jardins, métiers du textile et du bâtiment, orfèvreries, cordonneries, des corveisieries, des selleries, des pelleteries ainsi que des coutelleries.

Les halles de la ville accueillent les étaux lors de son marché hebdomadaire qui se tient le samedi.

Il y a trois foires simples, la Saint-Pierre, le 29 juin, la Saint-Michel le 29 septembre et celle de Saint-Lucas le 18 octobre, sans oublier la foire franche de Saint-Yves qui dure trois jours les 18,19, et 20 mai.

Il s’agit là d’un privilège réservé à quelques villes.

Mais les deux activités dominantes, marquées par l’omniprésence de l’eau, salée ou douce, sont la pêche et surtout le sel.

Le capitaine militaire Jean Du Verger nous accueille en personne, escorté de son sergent Guéguen Elouan.

Notre installation se fait à l’ouest de la ville près de la prévôté et de Notre-Dame-la-Blanche.

Un pas de tir d’entraînement pour les archers est même installé à la grande satisfaction de notre capitaine et des hommes.

*

N’ayant aucune occupation d’ordre militaire, je décide de faire connaissance avec ce qui va être notre environnement pendant… un temps certain. Je prends un cheval pour aller voir la mer.

Le ciel pleure un petit crachin venant de loin porté par un vent malicieux.

Il était dit que je ne la verrais pas ce jour-là. En chemin, je fais halte au prieuré de Bath-Uuennran7.

Le monastère regroupe une vingtaine de bénédictins de l’ordre de Saint-Benoît.

Leur habit se compose d’une tunique et d’un scapulaire, sur lequel ils revêtent une longue robe et un capuchon qui leur couvre la tête. Selon la couleur de l’habit, pour une coule noire à capuchon, et une ceinture de même couleur, on parlait de moines blancs ou de moines noirs.

Les profès, lors des offices et des principaux actes de la vie communautaire, portaient le scapulaire noir, l’habit monastique par excellence.

Les novices sont identifiables grâce à leur coule, plus courte.

Les moines ne portent pas la tonsure.

L’usage chez eux est de se raser la tête. Certains préfèrent adopter la couronne monastique.

Leur devise est « Ora et Labora », « prière et travail ».

Leur règle de saint Benoît décrivait en soixante-treize chapitres concis la vie spirituelle et matérielle des moines ainsi que l’organisation du monastère.

Pour saint Benoît « Le monastère devait, autant que possible, être disposé de telle sorte que l’on y trouvât tout le nécessaire : de l’eau, un moulin, un jardin et des ateliers pour pratiquer les divers métiers à l’intérieur de la clôture. De la sorte, les moines n’auraient pas besoin de se disperser au-dehors, ce qui n’était pas du tout avantageux pour leurs âmes. » La règle édictait l’indépendance et la séparation du monde de la communauté monastique, sans imposer pour autant un ascétisme rigoureux. Elle avait pour but de créer des conditions favorables à une parfaite recherche de Dieu dans le cadre d’une vie fraternelle stable et équilibrée. Le cœur de la vie monastique était l’accomplissement de l’Opus Dei, l’œuvre de Dieu, comprenant en premier lieu la célébration de l’office divin.

Le reste du temps, les bénédictins étaient occupés par le travail manuel et intellectuel, le repas ou le sommeil, Benoît considérant l’oisiveté comme une « ennemie de l’âme ».

La règle imposait le respect du silence, le lien à vie entre le moine et son monastère, l’obéissance au supérieur élu par la communauté, l’humilité, la pauvreté et la charité.

Isolé par la clôture, le monastère restait cependant lié à l’extérieur par la règle de l’hospitalité.

La journée des moines commençait par vigiles ou matines, les premiers des sept offices qui se tenaient, comme les autres, dans le chœur de l’église du monastère.

Ensuite se succédaient laudes, tierces, sextes, nones, vêpres et complies. Dans certaines maisons, l’office de nuit, prime d’une à deux heures, pouvait être maintenu.

Si la communauté accueillait des hôtes, ceux-ci étaient invités à se joindre à ces temps de prière. Des plages de travail de cinq à six heures par jour étaient ménagées entre les offices. Les repas étaient pris au réfectoire, tandis qu’un moine lisait un passage de la Bible.

La lecture des textes sacrés, lectio divine, avait lieu au cloître. Les moines regagnaient leur dortoir à complies.

Les moines géraient le spirituel et le temporel représenté par les revenus générés par le sel qu’ils transmettaient à leur abbaye mère.

Le prieur, Éliaz Tanguy était un homme jeune, au visage longiligne aux joues concaves surmonté de petits yeux pétillants de malice sous des sourcils épais. Son nez saillant au-dessus d’une bouche largement fendue laissait voir des dents blanches et régulières. Chose rare à cette époque.

Il inspirait confiance.

Compte tenu des excellents revenus, supérieurs à ceux du domaine de Nantes dans un rapport de trois à un, l’objectif secret du prieur était de prétendre, pour son prieuré, au statut d’abbaye. La production d’un œillet en viel était d’environ onze livres8 par jour.

Sur une saison, la production totale d’un œillet pouvait varier de 88 à 220 livres.

La mise en valeur des marais salants et de la vigne par les moines avait été décisive dans le développement économique. La croissance s’était accompagnée d’une poussée démographique avec de l’arrivée d’une main-d’œuvre et l’émergence de nouveaux hameaux ; Kerdour, Kergoat, Kerdréan, Kerlaun, Penker, Trégaté, Pradvelin, Skall, Manerik, Leniphen, Saillé, Govelle.

À présent, le prieuré comptait suffisamment de moines, de postulants et de novices et une autonomie dans le domaine économique.

Son église deviendrait alors abbatiale.

Travailleurs infatigables, les moines étaient bien organisés. Ils avaient mis en place de nouveaux œillets9 à partir des frosts de vasières et des bôles qui partaient du pied du coteau de Bath-Uuennrann et de l’île intérieure de Saillé pour atteindre Leniphen et Trégaté. Les bassins étincelants arborent d’incroyables nuances d’argent, de bleu, de vert et de rose.

Il m’instruisit sur la dureté et l’exigence de leur travail.

—Le travail du sel est un labeur difficile, je vous prie de me croire. Après le rayage10 des réserves11, les premiers réservoirs d’eau, il faut refaire les vettes12, les levées de terre permettant la circulation des birouettes13, recouvertes d’eau depuis l’automne afin de ne pas geler.

—Pour quelles raisons, mon père ?

—Elles ont subi le battage de l’eau et l’écrasement dû aux passages des beroues tout au long de la salange.

Ensuite, il faut attaquer le talleu, le canal servant à alimenter les pièces attenantes14.

Vers la fin du mois de mars, on doit mettre le marais salant à l’écours15. On nettoie les vives16 et le tour d’eau en repoussant, à l’aide du rouable17, la vase accumulée au cours de l’hiver. Puis on le resserre en forme de cordon ou de boudin, en prenant soin de toujours s’affairer avec un peu d’eau pour mieux la décoller. Ensuite, on laisse sécher cette vase resserrée avant de la jeter à la pelle sur le bossis.

Alors seulement, on prépare les œillets.

C’est ce qu’on appelle le pontage.

—En quoi cela consiste-t-il exactement ?

—On graisse les œillets, les vettes et la table18 que l’on retaille éventuellement et on renforce le nez des tables pour qu’ils soient plus résistants, lors de la tirure ou la remontée du sel.

Entre mai et juin, on réalise le mirounage et le limage des œillets.

—Comment faites-vous ?

—À l’aide d’une eau ayant déjà circulé depuis mi-avril dans le marais salant, chargée en sel, on remplit les œillets.

Dès qu’une mousse salée légèrement blanchâtre se forme au coin de l’œillet, c’est l’annonce de l’arrivée du sel.

Reste à attendre l’arrivée du viel19 annonciateur du gros sel, quelque vingt-quatre heures après ou plus.

Les différentes opérations exigent adresse et endurance.

Incidemment, il me demanda d’où je venais. Avec un large sourire, il me fit, assavoir qu’il avait vécu quelque temps au Pays de Galles. Cela suffit à nous rapprocher.

Je passai le reste de la journée en sa compagnie. J’avais oublié la mer.

L’activité des marais était tellement considérable que le travail des moines ne suffisait plus à fournir la demande et avait contraint le prieur à faire appel à de la main-d’œuvre laïque.

Plusieurs familles étaient venues s’installer près du monastère.

C’est au cours de ces libertés au prieuré que je fis la connaissance de la famille Hervouet. Comme les autres paludiers, elle vivait dans une masure en torchis couverte de chaume. Elle ne comportait qu’une seule pièce, mal éclairée, construite en bois et en boue séchée, surmontée d’une sorte de comble. Un feu tentait de réchauffer, à défaut de chauffer, et servait pour cuisiner.

Jaouen Hervouet, le père, était d’une maigreur dérangeante. La raison n’était pas due à un manque de nourriture, mais de son inclination à boire au lieu de manger. Son visage, rouge, gonflé et couperosé, trahissait sa propension excessive à l’alcool. Notoirement connu comme lécheur de taverne20, il passait prou de temps à licher21 du giguet22 à un liard23 le godet.

Son assuétude était devenue son seul recours pour qu’il ne se sente plus perdu dans la vie, un moyen simple de s’anesthésier afin de ne plus penser à ses problèmes.

Accuser le sel de lui dessécher la gorge n’était pas une excuse mais il le savait bien, et il en abusait.

La honte et la faible estime de lui venaient l’enliser dans sa détresse. Il ne pardonnait pas à sa femme de ne lui avoir donné qu’un seul fils, qui de plus, refusait de devenir paludier comme lui et son grand-père avant lui. Il avait honte de n’être qu’un simple manouvrier du prieuré. Il rêvait de posséder ses propres œillets et ramasser le sel à son compte. Mais il en était incapable, étant dans l’impossibilité de mettre de l’argent de côté en raison de ses errements.

Ça, c’était son ambition, et il avait compris qu’il n’y parviendrait jamais. Il était trop tard. Alors il avait reporté ses espoirs sur son fils. Mais avec un tel fils… Dans ses moments sobres, il montrait peu de dynamisme, voire une défection totale pour le quotidien. La boisson lui avait fait perdre une bonne partie de ses capacités.

Le prieur fermait les yeux sur ces impérities.

Jaouen ne répondait pas souvent aux exigences de ses besognes. Le prieur faisait passer alors un autre manouvrier derrière lui, pour rattraper les inhabiletés.

Il n’avait pas perdu espoir de le remettre dans le droit chemin.

Ses envies de boire étaient les plus fortes. En état de besoin, il avait des tremblements, des sueurs… Ivre, il se lançait dans des considérations sans fin et sans le moins du monde s’apercevoir qu’il radotait. Son intempérance affectait sa mémoire.

Son humeur, souvent euphorique, basculait dans des accès d’irritation et dans une susceptibilité hors de propos le conduisant à se montrer soupçonneux, puis colérique et agressif au fil du temps.

Malgré sa dépendance à la jacqueline24, le prieur avait pitié de lui, ou plus précisément surtout, de sa femme et son fils, qu’il maltraitait quand il avait trop bu.

Verbalement d’abord, un jour, pour un rien, il était passé aux violences physiques.

Quand il ne passait pas sa violence sur son fils, c’était sur sa femme.

Les volées de coups s’abattaient presque chaque jour, sauf le dimanche, jour du Seigneur.

Ce jour-là, allez savoir pourquoi, il ne buvait pas.

Ce jour-là, il faisait des efforts surhumains sur lui, pour faire bonne figure face aux regards de la communauté et de l’abbé à l’office.

Personne n’était dupe.

La prévôté recevait souvent des lettres de rémission, rapportant avec nombre de détails, ses violences.

On l’enfermait jusqu’à ce qu’il désenivre, puis il recommençait.

Le père supérieur Éliaz craignait que ce genre de dispute ne se termine en drame.

Avec l’aide de son soignant, le frère Agilmar, ils avaient maintes fois tenté de raisonner le paludier et de lui faire cesser sa dépendance.

Leurs efforts et prières ne furent pas récompensés.

Le prieur savait bien que la noblesse et l’Église encourageaient le peuple à consommer l’alcool, avec modération toutefois. Ces incitations avaient peu d’impact sur sa consommation.

L’eau potable, de mauvaise qualité, avait d’autant plus tendance à être remplacée par les boissons fortes. Dans ces conditions, il n’était pas surprenant que l’on boive beaucoup de vin.

Même Saint-Benoît acceptait que les moines en boivent… avec retenue.

Le prieur n’ignorait pas l’amour des gens pour le vin.

Mais il avait beaucoup de mal à l’admettre.

Son aversion concernait avant tout les abus.

Selon lui, un quart de litre de vin par jour était suffisant.

Si la situation du lieu, le travail ou la chaleur de l’été l’exigeaient, le supérieur pouvait augmenter la ration, mais il devait veiller à ce que ne s’introduise pas l’ivresse.

La qualité du vin variait selon sa place dans la société.

Pour les gens du commun, le vin se présentait sous forme de piquette. On buvait normalement le vin de l’année, car on ne savait pas le conserver. Il ne devait guère intituler plus de huit ou neuf degrés. Après avoir préféré les vins clairets et vermeils, puis avoir distingué les vins blancs, s’était manifesté, de plus en plus, un goût prononcé pour les vins forts.

Il occasionnait encore plus de ravages.

Berthe, la mère, était une femme aux traits tirés. Les paupières de ses yeux contenaient les larmes qu’elle versait souvent sous les coups de son mari. Un carré, aux couleurs délavées entourant son visage, avait bien du mal à contenir un chignon hirsute. Elle se déplaçait toujours à petits pas, en silence, comme une personne ayant peur de déranger.

Au grand désespoir de Berthe, elle n’avait eu qu’un seul enfant. Les penchants de son mari en étaient la seule raison.

Entre elle et son mari, la violence s’était installée de manière progressive et insidieuse, telles les mauvaises herbes dans le champ fraîchement labouré de leurs amours. Cela avait commencé par de simples énervements, puis des agressions verbales, parfois une crise de colère.

Les amis de leur entourage disaient que le problème venait de sa difficulté à exprimer ses émotions autrement que par la violence.

La réalité était bien plus simple et sinistre. Cette réalité avait un nom, l’alcool. Son autre et véritable compagne.

Combien de fois les voisins avaient-ils entendu Jaouen hurler :

—Tu es une incapable.

—Tu es une bonne à rien.

—Si ça continue, je vais te tuer.

—Tu es vraiment une cruche.

Ce n’est pas qu’il soit un homme violent, mais au fil du temps et des soirées à la taverne, il l’était devenu.

Berthe s’était soumise et avait pris de plus en plus peur.

Après chaque éclat, Jaouen promettait de ne plus recommencer, elle pardonnait, se croyant responsable.

Le climat de tension s’apaisait jusqu’à la fois suivante.

Femme battue, humiliée, raillée et insultée, sa personnalité et son assurance avaient été détruites.

Ses relations amoureuses étaient influencées par la violence ou les contraintes de son mari. Il ne lui donnait rien de son salaire de paludier ou seulement sous conditions.

Elle n’arrivait même pas à discuter avec lui ni à donner son avis à propos de certains sujets.

La violence avait installé ainsi un climat d’angoisse et de peur. Elle ne vivait pas avec son mari, mais avec la peur.

Peur, que la violence augmente si elle se défendait. Elle avait honte de sa situation alors, elle la cachait.

Elle avait peur de mourir, d’être tuée et croyait son mari capable de passer aux actes. Cette terreur de la mort imminente l’empêchait de réagir. Il ne lui restait qu’à se tenir tranquille pour survivre.

Le fieu25, Maël, robuste, solidement campé sur des jambes membrues, était à l’inverse de son père, une personne tenue en estime. Il semblait fait pour être toujours en contact avec la grevance26.

Difficile de lui donner un âge. Son visage émacié était ombré par une barbe naissante, manifestement pour se vieillir un peu plus.

C’était surprenant.

La plupart des nobles étaient barbus, c’était dans l’air du temps. Les gens du commun étaient, eux, généralement tenus d’être rasés de près.

Apparemment, il ne faisait pas grand cas de ces tendances.

Sa situation familiale n’était pas des plus heureuses.

En Bretagne, comme ailleurs, à l’âge de sept ans, l’âge de raison, Maël était devenu un paroissien à part entière.

Cela induisait l’obligation d’assister à la messe du dimanche et d’apprendre les prières majeures, le « Notre Père » et « Je vous salue Marie », en latin.

À douze ans, il fut jugé capable d’assumer des

responsabilités matérielles et de commencer à comprendre la différence entre le Bien et le Mal, et donc d’être puni. Depuis bien longtemps, Maël en avait compris les limites.

Son père n’avait pas attendu cet âge pour le battre dès qu’il en avait l’occasion avec ou sans prétextes.

Comme tous les pères bons ou mauvais, il avait élevé son fils dans la perspective de faire de lui un paludier.

Son béjaune27 de fieu rendrait bien mieux des services au prieuré que lui ne l’avait fait, il en était conscient. Il devait bien cela au père, prieur en remerciement de sa bonté.

Jaouen l’amenait souvent aux marais, sous prétexte de lui apprendre le métier.

Pendant ce temps, en l’absence des regards malséants, il en profitait pour chopiner.

Occasion pour son géniteur de le brutaliser encore plus sous la raison sournoise, d’une besogne mal accomplie ou d’un geste maladroit.

Les autres paludiers avaient pris le garçon en protection sous leurs ailes. Ils l’avaient gentiment surnommé « le Guérandais ».

Nul ne savait exactement pourquoi.

Cette formation eut toutefois le bénéfice de faire de lui un garçon à l’apparence plus mature et musculeuse.

Il n’avait qu’une hâte, celle de fuir loin d’ici.

Maël ne s’inquiétait pas trop pour sa mère. Elle avait depuis longtemps appris à fuir son mari quand il n’était pas dans un état normal.

Les voisines l’aidaient et la protégeaient.

Pourtant un jour, après avoir bu à la taverne comme à son habitude et s’être enivré plus que de coutume, il avait regagné sa maison très tard dans la soirée.

Berthe, le voyant en cet état, s’était mise à le tancer vigoureusement.

Ce qu’elle n’aurait pas dû faire et elle ne le faisait jamais !

Pour quelle raison le fit-elle ce soir-là ?

Il le prit très mal.

Il s’énerva, lui donna plusieurs coups, en proférant des injures. Elle réagit, s’efforça de se défendre et le griffa au visage. Dominée, elle réussit à s’échapper de l’emprise de son mari et courut, sans réfléchir, se réfugier dans le grenier.

Pourquoi avait-elle grimpé là-haut ?

Elle n’y allait jamais.

Pensait-elle, vu l’état de son mari, qu’il ne pourrait pas l’y suivre ?

Le manque d’entretien du logis depuis des années avait gravement fragilisé la soupente.

Lorsque Berthe posa le pied sur le sol des combles, il s’effondra sous son poids.

Elle décéda dans sa chute.

Trop ivre pour réagir sereinement et fou de rage, rouspétant sur sa compagne, qui selon lui ne pensait qu’à dormir, il est reparti à la taverne.

La voisine, ayant entendu les cris de la dispute, fut étonnée de ne pas voir Berthe accourir. Elle attendit le départ de Jaouen pour aller aux nouvelles.

Elle découvrit le corps de Berthe dans une position grotesque au milieu des plâtras.

—Que s’est-il passé ici ? demanda-t-elle à haute voix, comme si on allait lui répondre.

Elle s’approcha et découvrit la tête de Berthe baignant dans une mare de sang.

Elle se signa.

—Bonté divine !

En l’examinant de plus près, elle constata que la peau de sa tête était déchirée et laissait apparaître une grosse blessure. Elle n’était pas grande clerc, mais elle avait assez vaincu pour reconnaître la plaie comme celles faites par les épées.

La voisine se demanda aussitôt si Jaouen n’avait pas cette fois franchi les bornes et l’avait assassinée.

Mais alors pourquoi tous ces plâtras ?

Elle était bien dans l’incapacité de répondre.

Elle ne pouvait plus rien pour elle, à présent. Après lui avoir fermé les yeux et récité une prière, elle courut avertir son mari afin qu’il aille quérir au plus vite le prieur.

*

6 Aire juridictionnelle.

7 Nom médiéval de Batz sur Mer aujourd’hui.

8 Une livre est égale à 453 grammes.

9 Bassin rectangulaire situé dans la partie centrale d’une saline et où se dépose le sel.

10 Curage.

11 Ou branches.

12 Levées ou ponts d’argile.

13 Brouette, équipée à l’époque de deux petites roues à l’avant, dites rouettes.

14 Réserve d’eau quotidienne pour alimenter les œillets.

15 On évacuait l’eau.

16 Bassin de concentration.

17 Outil comparable à l’ételle, mais beaucoup plus court et plus robuste.

18 Partie circulaire bordant l’œillet sur laquelle on remonte le sel pour qu’il égoutte.

19 Nom donné à ce que nous appelons aujourd’hui la fleur de sel.

20 Ivrogne.

21 Boire.

22 Vin de qualité médiocre.

24 Bouteille de vin.

25 Le fils.

26 La douleur.

27 Jeune homme.

II

Le prieur mit le sergent au courant de la situation.

Il devina où il pourrait retrouver Jaouen. Pourtant, il n’eut pas à se rendre à la taverne. Il le trouva vautré au bord du chemin.

Pas encore entièrement dégrisé, il maugréait à haute voix.

—Le prieur va encore me faire son sermon. Je n’ai que faire de ses leçons. J’fais ce que je veux. Ça lui va bien, de faire la morale.

Peuh ! J’voudrais ben l’y voir moi l’prieur, toute une journée dans les marais sous le soleil. Et puis qu’est-ce que j’y peux, moi, si le sel, ça donne soif ?

Il n’a qu’à venir dans les marais salants, il verra s’y fait pas soif. C’est bien connu, le sel, ça dessèche la bouche, faut bien la remouiller, non.

Le sergent l’agrippa fermement.

—Allez debout, nous allons le voir, tu pourras le lui dire.

Au prieuré, le paludier prit seulement conscience de la présence du sergent et fut surpris de ne pas être reçu seulement par le prieur. Un peu désenivré, il dit :

—Qu’est-ce qu’vous v’nez foutre là, vous ?

Toujours à fourrer vo’t nez partout. J’parie que vous avez besoin d’remplir vos geôles pour montrer à vo’t pitaine qu’vous bossez, fainéant.

Sur cette entrefaite, le prieur arrivé discrètement s’adressa à lui froidement.

—Cette fois, tu as été trop loin Jaouen. Tu vas devoir t’expliquer. Qu’as-tu fait à ta femme ?

—Rin, je n’ai rin fait, moé.

—Alors comment expliques-tu le fait qu’on l’ait trouvée entendue dans une mare de sang ? lui demanda le sergent.

—Qu’est-ce que j’y peux, moi, si la Berthe est tombée ?

—Tiens donc, elle est tombée ?

—Ben oui, elle est tombée.

—Ne l’aurais-tu pas un peu aidé ?

—Elle est bien tombée toute seule cette couenne28. À pas b’soin de moi.

—Tu pourrais avoir un peu de respect pour elle ?, le blâma le prieur.

—Et pour une trépassée, ajouta le sergent.

—Parce qu’elle a rendu l’âme en plus, cette gourde ?

—Veux-tu nous faire croire que tu l’ignorais ?

—Ben, oui. Quand elle est tombée, j’ai cru qu’elle était fatiguée, qu’elle voulait dormir et j’suis parti.

—Tu n’as pas vérifié ?

—J’étais trop colère.

—Tu devais tenir une sacrée soûlerie. Tu empestes encore le vin à plein nez, mais tu m’as l’air un peu mieux en ce moment,

—Qu’allez-vous faire sergent ?

—Je l’embarque. Un séjour en cellule va lui remettre les idées en place, du moins j’espère. Ensuite, je verrai s’il y a eu assassinat ou accident et on avisera. Cette fois, des sanctions s’imposent.

—Entendu. Nous, nous allons nous occuper de Berthe.

—À vous revoir, sergent.

—À vous revoir, prieur.

*

Quand on lui apprit la mort de sa mère, Maël demeura sans voix, les yeux dans le vide. Il resta isolé en lui-même, un long moment. Personne n’osa l’en sortir par peur de sa réaction.

Les moines du prieuré avaient assuré comme il se doit la veillée mortuaire dans l’église. À présent, la veillée allait être suivie de la messe des morts, qui ne pouvait être dite que le matin.

Le cercueil avait été recouvert d’un poêle funéraire29 surmonté de bougies. De la paille avait été répandue au sol en signe d’humilité.

À la cérémonie des funérailles, la chapelle du prieuré était bondée. Tous les paroissiens de Uuenrann, du Croisic et de Gwenrann étaient venus saluer une dernière fois Berthe Hervouet. À part la présence des pleureuses, il n’y avait que des hommes comme il se devait30.

La nouvelle de son décès avait fait grand bruit. Tous connaissaient le travers du mari et le calvaire qu’elle avait enduré en silence jusqu’à en mourir. Les cœurs étaient bouleversés, emplis d’animosité.