9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

Ethnodesign bezeichnet einen, von den Autoren vorgeschlagenen Begriff, der verschiedene soziokulturelle Erscheinungsformen, z.T. solche, die erst in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen haben, umfasst. Ausgangspunkt für die Verfasser war die - auf vielen Studienreisen gewonnene Erkenntnis, dass viele Exportgüter unseres Kulturkreises unseren gestalterischen Vorstellungen entsprechen und nicht einfach in Länder mit einem anderen kulturellen Hintergrund transponiert werden können.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 64

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

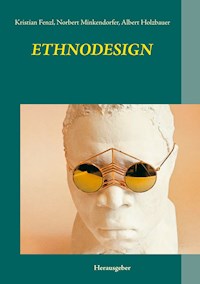

Umschlagbild:

Häuptlingsbrille für einen König der Bambara, Mali

Foto: Kristian Fenzl 1977

Inhaltsverzeichnis

Einführung

Ethnodesign - Kristian Fenzl, Norbert Minkendorfer

Afrika zwischen Tradition und Fortschritt

Design und industrielle Fertigung

Aufgaben, Ziele zum Begriff „Ethnodesign“

Projekte

Produkte aus Parà /Brasil am Bsp. Cocolatex

Brillen für Afrika - Fenzl Kristian

Kinderspielzeug - Fritz Trupp

Airport Art - Norbert Minkendorfer

Reiseanekdoten

- Albert Holzbauer

Publikationen

– „Institut für Ethnodesign“

Studienreisen -

„Institut für Ethnodesign“

Biographien

Kristian Fenzl

Norbert Minkendorfer

Albert Holzbauer

Fritz Trupp

Kristian Fenzl, Norbert Minkendorfer

EINFÜHRUNG - ETHNODESIGN

“Ethnodesign“ bezeichnet einen, von den Autoren vorgeschlagenen Begriff, der verschiedene soziokulturelle Erscheinungsformen, z.T. solche, die erst in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen haben, umfasst.

Ausgangspunkt für die Verfasser war die - auf vielen Studienreisen gewonnene Erkenntnis, dass viele Exportgüter unseres Kulturkreises unseren gestalterischen Vorstellungen entsprechen und nicht einfach in Länder mit einem anderen kulturellen Hintergrund transponiert werden können.

Dabei geht es nicht nur um Überschneidungen von Industrie- und Entwicklungsländern, sondern auch um Austauschverhältnisse zwischen östlicher und westlicher Hemisphäre, um einen Dialog zwischen Nord und Süd und um Gestaltungsformen, die sich aus unterschiedlichen kulturellen aber auch aus religiösen Grundsätzen erklären lassen.

Die Verfasser sind daher von der Notwendigkeit überzeugt, dass im Wege des internationalen Güteraustausches einer “ethnobezogenen“ Gestaltung mehr Augenmerk zu widmen ist und haben diesen Aspekt auch bereits in einigen Forschungsansätzen realisiert.

Ethnodesign umfasst aber mehr als unterschiedliche Gestaltungs- und Produktformen bei verschiedenen Ethnien, im Forschungsansatz “Ethnodesign“ sollen auch die wechselseitigen Einflüsse und Entwicklungen im historischen Kontext erarbeitet werden.

Wir haben daher dem Terminus Ethnodesign eine Reihe von Forschungsansätzen subsumiert, die nachstehende Kategorien umfassen:

1.

Welche künstlerischen Gestaltungsformen sind Ausdruck der kulturellen Eigenheit (ohne auswärtigen Einfluss) und welchen Niederschlag finden sie im landeseigenen “Design“, sei es Individualdesign (am Gebrauchsgütersektor) oder Industriedesign (Massenanfertigung eigenständiger Produkte).

Neben gewachsenen freien künstlerischen Ausdrucksformen gibt es in jedem Land originäre Gestaltungselemente am Gebrauchsgütersektor z.B. bäuerliche Geräte, die auch bei uns nur mehr in wenigen volkskundlichen Museen (etwa Sumerauerhof in Oberösterreich) zu sehen sind.

Viele dieser überlieferten Gebrauchsgüter werden durch industrielle Fertigungstechniken eigener oder fremder Provenienz mehr und mehr verschwinden, bzw. durch fremde Vorbilder und auswärtigen Einfluss überformt werden. Es ist daher notwendig, originäre Gestaltungsformen des Designs bei verschiedenen Ethnien in ihrem kulturellen Kontext zu dokumentieren.

2.

Industrielle Fertigung und Produktgestaltung. Zweifellos gibt es in der industriellen Fertigung Erzeugnisse, die spezifisch für eigene Bedürfnisse konzipiert werden und so auch einen eigenständigen Ausdruck erhalten.

Andererseits werden Produkte und Fertigungstechniken der ersten Welt übernommen und auf landeseigene Bedürfnisse adaptiert. Wir werden daher auf Produkte stoßen, die ihrer ursprünglichen Bestimmung entfremdet sind, d.h. in verschiedenen Ländern für verschiedene Zwecke verwendet werden.

3.

Es gilt daher, für die jeweiligen Bedürfnisse der Entwicklungsländer, transponierbare Designkonzepte und Techniken zu entwickeln, also um einen erweiterten, ethnobezogenen Begriff der Ergonomie bei der Anpassung von Produkten auf den Menschen.

Afrika zwischen Tradition und Fortschritt

Die Vielfalt moderner Transportmittel, die Mobilität in Verbindung mit dem internationalen Güteraustausch lässt Entfernungen schrumpfen. Unterschiedliche Produktions- und Entwicklungsstufen treten in Konkurrenz, Überschneidungen und Übergänge sind allerorts sichtbar, eigenständige Kulturen verschwinden.

Nirgendwo stoßen die Gegensätze zwischen traditionellen Lebens- und Produktionsformen und moderner Technologie auf so engem Raum zusammen wie in Schwarzafrika, nirgendwo lässt sich das Nebeneinander von modernen städtischen und in Jahrhunderten gewachsenen dörflichen Lebensgewohnheiten besser beobachten wie in einigen noch wenig entwickelten Ländern dieses Kontinents.

Abseits der großen Städte, abseits bedeutender Verkehrsverbindungen pulsiert das Leben in seiner ursprünglichen Form, unverändert von den technisch-zivilisatorischen Errungenschaften, mit einer Lebensweise, die uns einfach, arm und primitiv anmutet. Armut aber ist immer relativ zu sehen. In der Dritten Welt, wo Tausende auf der Suche nach Arbeit in die Metropolen ziehen, ist Armut greifbar.

In der Hoffnung auf Arbeit und Einkommen enttäuscht, lassen sie als Besitzlose alle Großstädte wachsen und legen den Grundstein für Massenelend und Massenarbeitslosigkeit. Die großen Städte sind heute - auch in Afrika - von riesigen Slumghettos umzingelt.

In den Dogondörfern Westafrikas, die wir besucht haben, hingegen leben die Bewohner weitgehend autark. Die Handwerkstechniken sind zwar einfach und für unsere Vorstellungen unproduktiv, die Vielfalt moderner Industrieerzeugnisse fehlt nahezu gänzlich, die Dorfgemeinschaft sichert aber jedem einzelnen Arbeit auf den Feldern, die allen gemeinsam gehören und ausreichend Nahrung geben. Kapital und Geldwirtschaft sind unbedeutend.

Bei genauerer Kenntnis der Lebensweise offenbart sich eine hochentwickelte soziale Gemeinschaftsform mit Werten, die uns längst abhanden gekommen sind und die wir mühsam wieder, im Zuge des „sozialen Fortschritts“ erringen müssen.

Aber auch die Industrialisierung, die in Teilen der Dritten Welt stattgefunden hat, schafft keine Massenkaufkraft; die Löhne sind niedrig und Arbeitsplätze können nur einem Teil der Bevölkerung angeboten werden. Ausländische Konzerne haben in den Entwicklungsländern einigen Millionen Menschen Arbeit gebracht. Bis über das 21. Jahrhundert hinaus werden aber aufgrund des Bevölkerungswachstums in der Dritten Welt hunderte Millionen neuer Arbeitsplätze notwendig sein. Dabei handelt es sieh nicht um unsichere Prognosen, sondern um Hochrechnungen vom derzeitigen Ist-Zustand: Kinder und Jugendliche von heute werden in den nächsten Jahren in das Erwerbsleben eintreten.

Zum anderen ist fraglich, ob die aus den Industrieländern eingeführten Technologien netto überhaupt Arbeitsplätze schaffen: Eine Schuhfabrik produziert in Westafrika mit einigen Spritzgießmaschinen im Jahr mehrere Millionen Paar Schuhe. Im traditionellen Schuhgewerbe gehen aber tausende Arbeitsplätze verloren.

Sind unsere Methoden, unsere Produkte, die Art unserer Gestaltung, unsere Designvorstellungen auf diese Länder übertragbar, sind sie dem Entwicklungsstand, den jeweiligen Erfordernissen angemessen?

Viele der wirtschaftlich noch wenig entwickelten Länder sind einem sozialen und technologischen Wandel unterworfen, weg von der landeseigenen handwerklichen Technik und Gestaltung zur industriellen Fertigung und Güterproduktion.

Allzu schnell werden eigenständige Produktionsmethoden über Bord geworfen und hoch entwickelte Industrieanlagen und Produkte der Ersten Welt übernommen. Um die Unterversorgung zu mindern, ist vor allem wichtig, die Landwirtschart zu fördern. Während die Bevölkerung wächst, geht die Nahrungsmittelproduktion zurück.

Es sind die traditionellen handwerklichen Berufe, die eine Dorfgemeinschaft in die Lage versetzten, Gebrauchsgegenstände in eigenen Werkstätten herzustellen und anfallende Reparaturen selbst ohne maschinellen Aufwand durchzuführen.

In den Trockengebieten der Sahelzone hat die Beschaffung von Wasser Vorrang. Statt Großprojekten werden seit 1983 in Burkina Faso viele kleine Stauseen von der Bevölkerung gebaut.

Design und industrielle Fertigung

Im internationalen Güteraustausch ist es notwendig, einer „ethnobezogenen“ Gestaltung mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Wir verstehen unter „Ethno-Design“ Erscheinungsformen der Gestaltung in jeweils unterschiedlichen Kulturzonen, die durch immer stärker werdende Verflechtungen wirtschaftlicher und kultureller Natur zwar bewusster werden, gleichzeitig aber Gefahr laufen, adaptiert zu werden und zu verschwinden.

Dabei geht es nicht nur um Überschneidungen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern, sondern auch um Austauschverhältnisse zwischen östlicher und westlicher Hemisphäre und um Gestaltungsformen, die sich aus politischhistorischen Grundsätzen erklären lassen. Einige Beispiele können diesen Aspekt verdeutlichen:

Die japanische Autoindustrie litt lange Zeit unter dem Manko eines produktgerechten Designs und orientierte sich deshalb am amerikanischen Styling. Mit dieser Marketingstrategie gelang es ihr aber kaum, in Europa der Traditionen Fuß zu fassen. Erst moderne Produktionstechniken und der Einsatz europäischer Designer in Japan ermöglichten die bislang ungebrochene Expansion. Es wurde eine Bandbreite von Typen für verschiedene Länder - abgestimmt auf gestalterische, Leistungs- und Verbrauchserwartungen - entwickelt. Für die alte Welt z.B. der sparsame Kompaktwagen mit gediegener Standardausführung, für die Dritte Welt dominieren leichte, offene und auch geländegängige Fahrzeuge.

Ebenso erfolgreich beliefert Japan den Weltmarkt mit einer breiten Produktpalette am Zweirad-Sektor. In Entwicklungsländern überwiegen leichte Maschinen, Mopeds und Mofas, die sich durch sparsamen Benzinverbrauch auszeichnen und so für eine breitere Schicht erschwinglich sind - in Europa wiederum dominieren schwere Maschinen, da für die finanziell besser situierte Gruppe sportlicher Fahrer der Benzinverbrauch keinen Schwellenwert darstellt.

Ähnlich zu beantworten ist die Frage, weshalb Fahrzeuge russischer Provenienz sich im Westen nicht verkaufen lassen, obgleich sie vergleichsweise robust, langlebig billig sind: