Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Plassen Verlag

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

Täglich übertragen wir intelligenten Programmen immer mehr Verantwortung für Stadtplanung und Energieversorgung, für die Sicherung der Nahrungsversorgung und der Naturressourcen. Was aber passiert, wenn wir ein intelligentes Wesen kreieren, das dem Menschen weit überlegen ist? Bei der Umsetzung vorprogrammierter Ziele könnte eine Computer-Intelligenz den Menschen als Störfaktor sehen – und dementsprechend handeln … Heute wird unser Leben von künstlicher Intelligenz erleichtert. Doch in wenigen Jahren wird sie weite Teile unseres Lebens kontrollieren … und die Macht haben, uns zu vernichten. Jay Tuck geht diesem spannenden Thema auf den Grund und legt eine aktualisierte und erweiterte Taschenbuchausgabe seines Bestsellers vor. Ein Weckruf für alle, die Gefahren künstlicher Intelligenz nicht zu unterschätzen!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 355

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

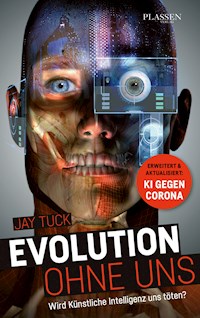

JAY TUCK

EVOLUTION

OHNE UNS

Wird Künstliche Intelligenz uns töten?

Copyright der deutschen Ausgabe 2016:

© Börsenmedien AG, Kulmbach

Copyright der deutschen Taschenbuchausgabe 2021:

© Börsenmedien AG, Kulmbach

Covergestaltung: Johanna Wack

Gestaltung und Satz: Bernd Sabat, VBS-Verlagsservice

Herstellung: Daniela Freitag

Lektorat: Hildegard Brendel

Korrektorat: Egbert Neumüller

eISBN 978-3-86470-729-2

Alle Rechte der Verbreitung, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe und der Verwertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen vorbehalten.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.d-nb.de› abrufbar.

Postfach 1449 • 95305 Kulmbach

Tel: +49 9221 9051-0 • Fax: +49 9221 9051-4444

E-Mail: [email protected]

www.plassen.de

www.facebook.com/plassenbuchverlage

www.instagram.com/plassen_buchverlage

Ein solches Buch ist nie allein eine Eigenleistung. An dieser Stelle möchte ich mich bei meinem Mitautor, dem Berliner Journalisten Armin Fuhrer, herzlichst bedanken. Ohne seine hilfreichen Texte und Entwürfe, Anregungen und Korrekturen, vor allem ohne seine Motivation, wäre das Buch nie so gut geworden. Mein Dank gilt außerdem Hildegard Brendel mit ihrer unvernichtbaren Geduld und guten Laune sowie meiner geliebten Ehefrau Heidi, die mir mit unermüdlicher Kraft, geduldigem Durchhaltevermögen und professionellem Schreibgefühl von Anfang bis Ende beigestanden hat.

Jay Tuck

„Künstliche Intelligenz kann die großartigste Errungenschaft der Menschheit werden. Bedauerlicherweise kann sie auch die letzte sein.“

Stephen Hawking, Astrophysiker

„Künstliche Intelligenz ist die größte existenzielle Bedrohung für die Menschheit. Wir beschwören den Teufel.“

Elon Musk, Tesla

„Künstliche Intelligenz kann für die Menschheit gefährlicher werden als Atomwaffen. Sie ist das größte Risiko dieses Jahrhunderts.“

Shane Legg, DeepMind

„In wenigen Jahrzehnten wird sie uns überholen. Haben wir sie bis dahin nicht im Griff, wird unsere Zukunft sehr aufregend. Und sehr kurz.“

Eric Drexler, Pionier der Nanotechnologie

„Die Zukunft ist sehr beängstigend und für die Menschheit schlecht.“

Steve Wozniak, Apple-Gründer

„Eine starke KI wäre wie eine Invasion Außerirdischer. Wir würden sie nicht fragen, ob sie uns mit der Wirtschaft hilft. Wir würden sie fragen, ob sie uns umbringt.“1

Peter Thiel, Mitbegründer von Paypal

„Am Ende wird sich die Robotik durchsetzen. Es ist ganz klar, dass die Menschheit aussterben wird.“

Hans Moravic, Carnegie Mellon University

„Ich verstehe nicht, warum nicht mehr Menschen beunruhigt sind.“

Bill Gates, Microsoft-Gründer

Inhalt

EINLEITUNG

GEDÄCHTNIS – Die Speicher-Explosion

Chelsea

Edward

Big Data, Big Danger

Schmelztiegel für Daten

Das Werkzeug der Wächter

Vorsicht, Kamera!

Mossad-Mord im Fernsehen

BEWAFFNUNG – Das Arsenal der Killermaschinen

Augen über Afghanistan

Playstation-Piloten

Die Geister von Groom Lake

Militärmücken und Mikrowaffen

Atombomben und Tennisbälle

Zeitalter des Cyberkriegs

KI, übernehmen Sie!

INVENTAR – Von der Wiege bis zum Grabe

Kinderkram

Das Sexleben von Minderjährigen

Kartentricks

Horchposten in der Hosentasche

Social-Spionage-Medien

Die Straßen-Spione

Kinder und Container

Augen im Aufzug

Versunken im Datenmeer

Schmelztiegel Speicherplatz

Obamas Machtmaschine

Die neue Klassengesellschaft

ABWEHR – David gegen Googliath

David gegen Googliath

Richtlinien von Richtern

Die Angst-Industrie

Der Gangster und die Menschenrechte

INTELLIGENZ – Wenn Maschinen uns überholen

Die letzte Errungenschaft

Die Geburt des Google-Gehirns

Der Guru von Google

Das ewige Leben

Die verlorene Generation

Außer Kontrolle

Der Untergang

SCHUTZ … bevor es zu spät ist

Die nationale Lösung

Auf Ebene der EU

Hoffnung am East River

Das Gleichgewicht des Schreckens

Gewissen in der Grundforschung

Freund und Helfer NSA?

Wir als Waffe

KI im Kampf gegen COVID-19

ANHANG – Fußnoten

EINLEITUNG

„Künstliche Intelligenz kann die großartigste Errungenschaft der Menschheit werden. Bedauerlicherweise kann sie auch die letzte sein.“

Stephen Hawking, Astrophysiker

Wir sind zu doof dafür.

Und deswegen werden wir die Bedrohung durch Künstliche Intelligenz wahrscheinlich erst erkennen, wenn es zu spät ist. Künstliche Intelligenz wächst nämlich mit exponentieller Geschwindigkeit. Ein menschliches Hirn kann exponentielles Wachstum nicht begreifen. Nicht wirklich. Lineares Wachstum, also x Prozent im Jahr, können wir nachvollziehen. Aber Größen, die sich ständig vervielfachen, sind schnell jenseits unserer kognitiven Vorstellungskraft.

Exponentielles Wachstum kennt man in der Mathematik. So wollte Sissa ibn Dahir, Erfinder des Schachspiels, wissen, wie viel Reis auf ein Schachbrett passt, wenn man die Zahl der Körner mit jedem Feld verdoppelt. Auf das erste Feld sollte ein Korn gelegt werden, auf das zweite Feld zwei Körner, dann vier, dann acht und bis zum 64. Feld immer wieder das Doppelte.

Auf dem letzten Feld, so sein Rechenexempel, würden 9,22 x 1018 Körner liegen – mehr als 9 Trillionen Körner (9.220.000.000.000.000.000) mit einem Gesamtgewicht von 270 Millionen Tonnen. Diese Reismenge würde ganz Deutschland in einer Höhe von 2 cm abdecken.

Es erzeugt Größenordnungen, die für den Intellekt eines normalen Menschen kaum begreiflich sind. Deswegen verstanden wir es nicht, als sich die IT-Industrie mit exponentieller Geschwindigkeit entwickelte. Die Tragweite solchen Wachstums sprengt unsere Vorstellungskraft. Unbemerkt ist der weltweit verfügbare Speicherplatz der Menschheit faktisch ins Unermessliche gewachsen.

Mit jedem Schritt hat sich die Speicherkapazität von Heimcomputern vertausendfacht – von Kilobyte-Floppy auf Megabyte-Diskette, von Gigabyte-Speicherkarte auf Terabyte-Festplatte. Heute wird sie in den Serverparks von Nachrichtendiensten und Wirtschaftsunternehmen schon in Petabytes gemessen. Die mathematischen Fachbegriffe, die auf uns noch zukommen, stellen weitere Quantensprünge um das Tausendfache dar: Exobytes, Zettabytes, Yottabytes, Brontobytes und Geopbytes – Größenordnungen, die unser Gehirn nicht erfassen kann.

Big Data kann man sich vorstellen als die Möglichkeit, unbegrenzt menschliche Informationen aller Art zu speichern. Wir haben sie nicht kommen sehen und die Folgen für unsere Demokratie nicht erkannt. Erst Medienberichte über Julian Assange und Edward Snowden machten uns klar, dass staatliche Überwachung allgegenwärtig ist, dass unsere Telefonate, E-Mails und SMS-Texte flächendeckend mitgeschnitten und für ewige Zeiten festgehalten werden. Unser demokratischer Staat wurde von den Folgen von Big Data überrumpelt. Datenschutz wird ignoriert, Grundrechte außer Kraft gesetzt, Völkerrecht umgangen.

Überwachung ist aber keineswegs auf Geheimdienste beschränkt; das Ausmaß ist erst in der Privatwirtschaft erkennbar. Facebook sammelt unsere Gesichter, Apple unsere Fingerabdrücke, Amazon unsere Vorlieben. Und Google eigentlich alles. Überwachung ist Alltag. Und wächst auch exponentiell.

Zwischen der Entstehung des Homo sapiens vor zwei Millionen Jahren und dem Jahr 2020 hat die gesamte Menschheit geschätzte 295 Exobytes an Information produziert. Heute wird diese Datenmenge alle zwei Jahre erzeugt.

Das sind Massen, die nur durch Maschinen beherrschbar sind. Eine Erfassung, Verwaltung oder Auswertung durch die kognitiven Fähigkeiten von Menschen ist undenkbar. Auch die Software, die Menschen schreiben, kann dies nicht bewältigen. Supercomputer mit autarker Supersoftware sind die einzige Lösung. Sie müssen lernfähig sein, ihre Updates und Erweiterungen selbst schreiben. Um die Künstliche Intelligenz sinnvoll zu nutzen, müssen wir umdenken.

Die Definition von Bildung zum Beispiel hat sich durch zwei Worte verändert: „Googel es!“ Das Wissen ist da. Wir müssen es uns nicht im Rahmen eines langwierigen Bildungsweges mühsam aneignen. Wir müssen nur den Zugang schaffen. Das gesamte Wissen der Menschheit steht – mit wenigen Ausnahmen – jedermann zur Verfügung. Wir müssen es nur finden und analysieren können. Ein modernes Bildungssystem muss sich als Wegweiser durch die Datenmassen verstehen.

In ihrer Geschichte haben es die Menschen immer verstanden, Maschinen für die schweren Aufgaben einzusetzen – um die komfortable Reisekutsche durch die Gegend zu ziehen oder den schweren Dachbalken beim Bau zu heben. Mit den raffinierteren Erfindungen von heute können wir Milliarden Lichtjahre ins Weltall oder tief in die Bruchteile einer atomaren Mikrowelt schauen.

Big Data rollt heute wie ein Tsunami auf uns zu. Die Datenmenge wächst exponentiell. Künstliche Intelligenz wird helfen, sie zu bewältigen. Täglich wird sie unabhängiger und unübersichtlicher. Sie ist autark. Sie entwickelt sich ohne uns immer weiter. Mit rasender Geschwindigkeit.

Wir sind nicht nur zu doof, um sie zu begreifen.

Wir sind zu langsam.

Beim Lesen der folgenden Kapitel bedenken Sie bitte, dass wir erst am Anfang dieser umwälzenden Entwicklung stehen. In den folgenden Kapiteln werden nur die ersten Babyschritte von Künstlicher Intelligenz beschrieben. Technologie entwickelt sich schnell.

Und wird immer schneller.

Als Johannes Gutenberg die Druckerpresse im Jahr 1440 erfand, hatte die Gesellschaft Hunderte von Jahren Zeit, um die Folgen der Massenmedien zu begreifen. Als James Watt die Dampfmaschine im Jahr 1769 erfand, dauerte es gut 80 Jahre, bis Textilarbeiter begriffen, dass ihre Arbeitsplätze dadurch gefährdet waren.

Bis 50 Millionen Anwender erreicht wurden, dauerte es beim Automobil 62 Jahre, beim Handy 12 Jahre, bei Pokémon Go ganze 19 Tage. Die Gesellschaft hat immer weniger Zeit, Neuentwicklungen zu verdauen, Konsequenzen zu erkennen und Regelungen – soweit erforderlich – zu beschließen.

Stein um Stein kreieren wir die Bauteile eines neuen Wesens. Auf den Servern von Big Data ist ein Gedächtnis entstanden, so groß wie das menschliche Wissen. Mit der internationalen Vernetzung von Überwachungskameras haben wir Augen kreiert, die alles sehen. Armbanduhren und Automobile, Barbiepuppen und Baumaschinen, Smartphones und Sensoren lassen wir mit Künstlicher Intelligenz genauso ausstatten wie die Smartwaffen der Supermächte.

Die Künstliche Intelligenz, die diese Systeme steuert, ist stark, autark und noch aufgeteilt in viele kleine Systeme. Heute sind sie einzelne Inseln. Sie wachsen aber täglich enger zusammen. Die Keime von Künstlicher Intelligenz werden wie Quecksilbertropfen zueinanderfinden. Die KI wird eine Superintelligenz bilden, die unserer um ein Tausendfaches überlegen ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir heute erst am Anfang dieses Zeitalters stehen.

Wir haben wenig Spielraum, diese Entwicklung in den Griff zu bekommen. Die größten Denker von Silicon Valley sind überzeugt: Die Menschheit befindet sich in einem Endspiel.

„Künstliche Intelligenz ist die größte existenzielle Bedrohung für die Menschheit. Wir beschwören den Teufel.“

Elon Musk, Tesla

Heute erleichtert die Künstliche Intelligenz unser Leben. Lernfähige Software, die eigene Updates schreibt, existiert im Ansatz schon in Autos und Armbanduhren, in der Pharmaforschung und im Versicherungswesen, in Smart Homes und Smart Cities. Sie fliegt den Airbus und sortiert Amazon-Bestellungen, analysiert Vorlieben und Vorhaben bei Facebook und sortiert Menschen für Google und Geheimdienste. Auf den Finanzmärkten der Welt wickelt sie Milliardengeschäfte ab. In Operationssälen führt sie schon Skalpelle.

In den Wochen, in denen diese Aktualisierung geschrieben wird, wird die Menschheit daran erinnert, wie verwundbar sie ist. Im letzten Kapitel des Buches wird die Rolle der Künstlichen Intelligenz im globalen Kampf gegen COVID-19 detailliert beschrieben. Es ist ein Beispiel, wie KI heute in der Lage ist, viele hochkomplexe Aufgaben, die früher Spitzenpersonal anvertraut waren, zu übernehmen. Mit jedem Tag übernimmt sie immer mehr Verantwortung in unserer Gesellschaft.

„Sie wird anders als ein Mensch sein. Sie wird sich mit einer Geschwindigkeit entwickeln, die für einen Menschen nicht begreiflich ist.“

Robert Finkelstein, CEO Robotic Technology

Wir kreieren etwas, was wir nicht verstehen, ein Wesen, das uns in vielfacher Hinsicht überlegen ist. Es vollzieht schon heute Dinge, die wir nicht nachvollziehen können.

Ist es ein Frankenstein-Monster, das hier entsteht – von der Wissenschaft ins Leben gerufen, aber demnächst jenseits unserer Kontrolle? Wird Künstliche Intelligenz bald eigene unerklärliche Ziele verfolgen? Und könnte Künstliche Intelligenz – im Gegensatz zum Filmmonster – leicht die Oberhand gewinnen, wie der britische Astrophysiker Stephen Hawking warnt?

„Künstliche Intelligenz könnte die großartigste Errungenschaft der Menschheit werden. Bedauerlicherweise könnte sie auch die letzte sein.“

Stephen Hawking, Astrophysiker

Dabei sind die Programme, die von Künstlicher Intelligenz in Mikrosekunden hergestellt werden, häufig für die eigentlichen Erfinder nicht ganz nachvollziehbar, womöglich auch nicht ganz kontrollierbar. Eines nicht so fernen Tages werden wir es mit einem Wesen zu tun haben, dass das Wissen der gesamten Menschheit speichern kann und über die Intelligenz verfügt, es blitzschnell auszuwerten.

Die klügsten Köpfe von Silicon Valley schlagen Alarm. Visionäre wie Elon Musk und Bill Gates, Steve Wozniak und Stephen Hawking, sowie Tausende andere IT-Forscher weltweit sind überzeugt, Künstliche Intelligenz wird uns bald überholen und beherrschen.

Viele glauben, sie könnte uns töten.

Einige sind überzeugt, sie wird uns töten.

JAY TUCK

ARMIN FUHRER

„Ich verstehe nicht, warum nicht mehr Menschen beunruhigt sind.“

Bill Gates, Microsoft-Gründer

GEDÄCHTNIS

Die Speicher-Explosion

Chelsea

Die weltweite Panik um Big Data haben zwei Amerikaner ausgelöst. Einer von ihnen war Chelsea.

Sie sieht nicht aus wie ein Weltverbesserer. Sie ist blass und blond, schüchtern und verstört. Sie spricht leise mit wenig Augenkontakt, achselzuckend und unsicher. Aber sie hat Geschichte gemacht, daran besteht kein Zweifel. Sie brachte die Spione einer Supermacht zum Zittern.

Chelsea bürstet das blonde Haar zurück. Ihre Akne-Narben hat sie ganz gut mit dem Abdeckstift kaschiert, der Lidstrich betont ihre Augen. Mit Lidschatten wäre das Ergebnis besser geworden. Das wurde ihr aber nicht gestattet.

Chelsea sitzt nämlich in einem Männergefängnis – im US-Militärgefängnis Fort Leavenworth, um genau zu sein. Der Knast ist für sie ein täglicher Spießrutenlauf zwischen Schwerstkriminellen, Männern ohne Manieren. Sie pfeifen und pöbeln, brüllen und beleidigen. Ihre Häme kann erbarmungslos sein. Aber Häme ist Chelsea immerhin lieber als Härte. Sie sehnt sich nach Weiblichkeit.

Held oder Hassfigur?

Verurteilt wurde Chelsea noch als Mann, Private First Class Bradley Manning, Geheimnisträger der US-Armee. Unter dem Namen war er noch bei der Einweisung registriert, als Gefangener Nr. 89289. Manning ist der prominenteste Gefangene in Leavenworth, ein Held für viele Kriegsgegner, ein Hassobjekt für viele Militärs. Nach dem Gesetz ist er ein verurteilter Straftäter, schuldig in zwanzig Anklagepunkten, inklusive Spionage gegen die USA. Voraussichtlich wird Leavenworth sein Aufenthaltsort für die kommenden 35 Jahren bleiben.

Seine Tat: der Diebstahl von Hunderttausenden von Geheimdokumenten der US-Army, die er in enger Zusammenarbeit mit Julian Assange in dem Untergrund-Enthüllungsblog WikiLeaks veröffentlichte.

Einige Dokumente waren hochbrisant, wie zum Bespiel das Bordvideo eines B-1-Bombers. Es zeigte einen US-Angriff auf das afghanische Dorf Granai, bei dem über einhundert Zivilisten ums Leben kamen, darunter Frauen und Kinder.2 Die Aufzeichnungen lösten große Diskussionen über mögliche amerikanische Kriegsverbrechen in Afghanistan aus.

Undiplomatische Depeschen

Andere Dokumente belegten geheime Vorgänge im Krieg, die offiziell abgestritten wurden. Noch andere zitierten aus vertraulichen Depeschen, wo Politiker und Diplomaten im vermeintlich vertraulichen Austausch ihre – oft wenig schmeichelhaften – Einschätzungen und Kommentare über die Führungsspitze anderer Länder austauschten. In vielen Fällen hatte die Veröffentlichung peinliche Folgen für die US-Außenpolitik.

Die Massendaten von Manning bildeten den Kern für die Enthüllungen von Julian Assange – und für das Renommee seiner Enthüllungsplattform WikiLeaks.

Dass ein einfacher Soldat unbemerkt an derartig viele Geheimdokumente herankommen konnte, lag nicht nur an der Arglosigkeit der Sicherheitsbehörden. Die Zeiten hatten sich geändert. Die Digitalisierung von diplomatischen Depeschen war in vollem Gang. Big Data hatte hohe Priorität. Für die Führung des Pentagons hatte sie viele Vorteile. Große Mengen an Informationen könnte man schnell speichern, sortieren und in kürzester Zeit auswerten. Katalogisierung war automatisch, Zugriff blitzschnell.

Aber Big Data war auch Neuland. Es änderte die Spielregeln der Spionage. In früheren Zeiten brauchte ein Spion für eine solche Aufgabe eine Sonderausrüstung – Minikamera, Fotolabor für die Filmentwicklung und ein gutes Versteck für die Mikrofiche-Aufnahmen, vielleicht unter einer Briefmarke. Längst vorbei waren die Zeiten, als man einzelne Dokumente ablichten musste. Mit einem kleinen USB-Stick konnte ein Spion jetzt im Handumdrehen Hunderttausende von Geheimdaten stehlen. Für Bradley Manning war das ein leichtes Spiel.

Er war Pionier. Und er führte den Mächtigen die neue Verwundbarkeit ihrer Geheimnisse vor. Sie würden lernen müssen, dass sich die Welt der Hochleistungscomputer verändert hatte.

Bradley Edward Manning hatte eine schwierige Kindheit. Er wurde am 17. Dezember 1987 in Crescent im US-Bundesstaat Oklahoma geboren. Sein Vater, damals Analytiker beim Militärischen Abschirmdienst, war ein sehr dominanter Mann, ein Trinker. Seine Mutter trank auch. In den Akten steht ein Selbstmordversuch. Für Freunde und Nachbarn war unübersehbar, dass die Familie gestört war.

Alkoholprobleme hatte Manning schon vor der Geburt. Wie spätere Untersuchungen zeigten, hat er bereits als Embryo Schäden aus der Sucht seiner Mutter mitbekommen.

In seiner frühen Kindheit ließen sich seine Eltern scheiden. Danach wurde er zwischen Elternteilen und Stiefeltern, Nachbarn und Verwandten hin und her geschoben. Als durch die Zweitheirat seines Vaters eine neue Halbschwester in sein Leben kam, klagte er: „Jetzt bin ich ein Niemand!“

Danach bedrohte er im Streit seine neue Stiefmutter mit einem Messer. Die Polizei kam.

Mit 13 Jahren erzählte er erstmals Freunden von seiner Homosexualität.

Nach einem kurzen Job als Software-Entwickler meldete sich Manning freiwillig zur Armee. Es war September 2007. Er hoffte, dort sein Studium zu finanzieren. Er hoffte auch, dass ein männliches Umfeld ihm womöglich mit seiner Geschlechtsidentität helfen könnte.

Doch es kam anders.

Er wurde Prügelknabe. „Er war kleinwüchsig. Er war schwul. Er hat’s von allen Seiten bekommen“, erinnert sich ein Kumpel aus seiner Armee-Zeit. „Nirgendwo hatte er Freunde.“

Manning war ein schwieriger Kandidat. Wenn er – wie bei der Militärausbildung üblich – aus nächster Nähe von seinem Sergeant angeschrien wurde, brüllte er zurück. Er wurde mehrfach dafür diszipliniert. Vorgesetzte nannten ihn spöttisch „General Manning“.

Nach sechs Wochen war bereits absehbar, dass er sich schlecht an die Militärdisziplin gewöhnen konnte. Es kam die Empfehlung, ihn aus der Armee zu entlassen. Es war aber die Zeit der Digitalisierung. Seine Einheit war überlastet. Manning war Software-Fachmann und Geheimnisträger (Top Secret/Sensitive Compartmented Information). Der Militärische Abschirmdienst brauchte ihn.

Manning durfte bleiben.

Er war aber immer noch ein schwieriger Soldat.

Bei einem Beratungsgespräch im Dezember 2009 flippte er aus. Er schrie seine Vorgesetzten an und schmiss ihre Schreibtische samt Computer auf den Boden. Ein Militärpolizist musste eingreifen. Manning wurde entwaffnet und im Würgegriff aus dem Raum geschleppt.

Wenige Monate später wurde er von einem Offizier auf dem Fußboden einer Vorratskammer entdeckt, gekrümmt in Embryoposition liegend. Neben ihm lag ein Messer. In einen Stuhl hatte er die Worte „Ich will“ (I want) eingeritzt. Einige Stunden danach schlug er grundlos auf eine Soldatin ein. Der diensthabende Psychiater empfahl die Entlassung aus der Armee. Manning wurde degradiert.

Aber nicht entlassen.

Drei Tage später wurde er von der Military Police verhaftet.

Wegen Spionage.

Die Spur zurück

Die Dokumente, die er zu Hunderttausenden kopiert und an Julian Assange weitergeleitet hatte, enthielten Hinweise, die bis an die Quelle zurückverfolgt werden konnten. Die Spur führte zu Manning. Er wurde identifiziert, verhaftet und verurteilt.

Seitdem sitzt er in Haft.

Begonnen hat Manning mit dem Diebstahl im Januar 2010, zunächst mit 400.000 Geheimdokumenten. Die wurden später als die „Iraq War Logs“ weltweit in der Presse bekannt.

Es war der erste große Datenklau im Zeitalter von Big Data – erleichtert durch schnelle, kleine und leicht zu bedienende Speichertechnik. Der Datenklau wurde auch durch den sorglosen Umgang mit elektronischen Geheimdaten begünstigt.

Im Jahr 2010 befand sich das US-Militär in der Anfangszeit von Big Data. Es besaß große Mengen von diplomatischen Depeschen und Geheimdienstberichten, die noch nicht in digitaler Form waren. Die Digitalisierung war Eilsache, denn erst elektronische Files können schnell gespeichert, detailliert analysiert und über große Netzwerke verschickt werden. Verschlüsselte Dateien seien auch sicherer.

Dachte die Army.

Tatsächlich eröffnete die magische Welt der Massendaten Hackern und Dieben Tür und Tor. Mit einem kleinen Speicherstift konnte ein einfacher Soldat seine umfangreiche Beute unauffällig, schnell und vollständig sichern.

Manning hatte die neue Technologie auf seiner Seite. Nur drei Tage nach seinem Irak-Download machte er sich wieder an die Arbeit. Diesmal schnappte er sich 91.000 vertrauliche Depeschen aus Afghanistan. Technisch – berichtete er später – war es ein Kinderspiel. An seinem Arbeitsplatz gab es so gut wie keine Aufsicht.

Manning kam mit einem USB-Stick aus. Mit einem paar Mausklicks konnte er ganze Archive kopieren. In der Hosentasche konnte er sie unbemerkt von seinem Arbeitsplatz beim Geheimdienst herausschmuggeln. Zurück in der Kaserne brannte er seine Beute auf CD und beschriftete sie als „Lady Gaga Songs“. Niemand wurde misstrauisch. Als er später die Heimreise nach Amerika antreten sollte, übertrug er die hochbrisanten Daten auf einen winzigen SD-Chip und steckte ihn in seinen Fotoapparat.

Es war so einfach.

Niemandem fiel das auf.

Bis die ersten Dokumente in WikiLeaks erschienen.

Die Veröffentlichungen – Tausende von internen Militärberichten und vertraulichen Depeschen von Diplomaten – lösten eine weltweite Welle von Presseberichten aus. Die Schockwellen reichten bis tief ins US-Außenministerium und in die obersten Ebenen der Nachrichtendienste. Hektisch begann die Spionageabwehr mit Nachforschungen. Mithilfe der vielzähligen Details in den Depeschen konnte die Quelle schnell ausgemacht werden.

Prozess

Der Prozess fand am 3. Juni 2013 vor einem Militärgericht in Quantico statt.

Seine Verteidiger wollten Manning als „Gewissenstäter“ darstellen. Doch sein Status als Soldat, dazu als vereidigter Geheimnisträger der US-Streitkräfte, erschwerte diese Strategie. Anzuwenden waren Militärgesetze. Er stand vor einem Militärgericht und die Richter zeigten wenig Neigung, mildernde Umstände anzuerkennen oder Nachahmer durch eine leichte Strafe zu ermutigen.

Von dem schwersten Vorwurf wurde der junge Soldat freigesprochen. Landesverrat habe er nicht begangen, denn die Geheimunterlagen wurden nicht an Feinde verraten. Empfänger war die Weltöffentlichkeit.

Doch seine Handlung galt durchaus als Verrat von Militärgeheimnissen, keine Kleinigkeit für einen Mann in Uniform. Manning erfüllte damit den Tatbestand der Spionage.

Am 21. August 2013 wurde Bradley Edward Manning zu 35 Jahren Gefängnis verurteilt, schuldig in insgesamt 20 Anklagepunkten. Am Tag nach der Urteilsverkündung trat sein Verteidiger in der beliebten US-Talkshow mit David Letterman auf. Sein Mandant, erklärte er dem TV-Publikum, möchte nun als Frau gesehen werden. Ein halbes Jahr später wurde die Namensänderung anerkannt.

Aber im Knast wird Chelsea nach wie vor als Mann behandelt. Ein Antrag auf Verlegung in ein Frauengefängnis wurde ebenso abgelehnt wie der Wunsch auf eine Hormonbehandlung und eine Geschlechtsoperation. Er darf lediglich Frauenunterwäsche tragen.

Auf der Flucht

Am Ende konnte Julian Assange seinen Informanten nicht schützen. Er hatte keine Erfahrung mit dem Schutz von Quellen. Er selbst war kein Journalist. Außerdem hatte er eigene Probleme.

Er verfolgte das Verfahren und die Verurteilung seines Informanten aus der Botschaft Ecuadors in London. Dort hält er sich seit dem 20. Juni 2012 als Flüchtling auf.

Schweden sucht den WikiLeaks-Gründer mit Haftbefehl wegen sexueller Nötigung. Nur auf dem exterritorialen Boden der Botschaft kann er unbehelligt bleiben. Vor der Tür warten ein britischer Bobby, seine sichere Verhaftung und die Auslieferung nach Schweden. Von dort – so fürchtet Assange – könnte er womöglich in die USA ausgeliefert werden.

Ursprünglich wollte Julian Assange sechs bis zwölf Monate unter dem diplomatischen Schutz Ecuadors ausharren. Daraus sind mehrere Jahre geworden. „Ich sehe weniger Sonnenlicht als Gefängnisinsassen“, klagt er.

Hin und wieder empfängt er Journalisten und spricht Kommentare in die Kameras. Häufig lässt er durchblicken, dass er – nach nunmehr fast drei Jahren auf der Flucht – gern nach Hause reisen würde.

Julian Assange weiß jedoch: So schnell wird das nicht passieren.

Star oder Staatsfeind

Ob als Star gefeiert oder als Staatsfeind verflucht, Bradley Manning ist sein Platz in der Geschichte der Informationsgesellschaft sicher. Durch seine Enthüllungen wurde deutlich, dass im Zeitalter von Big Data auch die Spionagedienste der Supermächte verwundbar sind. Mit relativ schlichten technischen Mitteln können sich Einzelpersonen wie Manning oder Assange Hunderttausende von geheimen Dokumenten unter den Nagel reißen und in die Weltöffentlichkeit zerren.

Sie brauchen dazu nicht – wie früher – die Mitwirkung einer großen Zeitung.

Das geht auch so.

Über das Internet.

Manning hat der Weltöffentlichkeit gezeigt, wie das geht.

Er war aber nicht der Einzige.

Edward

Es geht um die NATIONALE SICHERHEIT!“, empört sich der junge Blogger und hämmert seinen Text mit Versalien und Ausrufungszeichen in die Tastatur.

„So einen Mist schreibt man nicht in der Zeitung!!“

Gemeint waren Enthüllungen der New York Times, dass US-Geheimdienste das Atomprogramm Irans heimlich sabotieren wollten. Die Veröffentlichung war – aus der Sicht des Bloggers – ein Riesenskandal.

„Oder soll die New York Times in Zukunft unsere Außenpolitik bestimmen“, resümierte der Blogger, der im Chat unter dem Namen TheTrueHoohah auftrat.

„Ich hoffe, sie gehen bald pleite.“3

Das war im Januar 2009.

Wenige Jahre später würde der junge Mann, der sich so empörte, selber US-Geheimdokumente an die New York Times leiten – und zwar tausendfach. Ein Regierungssprecher würde seine Person später als „Desaster für die nationale Sicherheit“ beschimpfen, die National Security Agency NSA seine Taten als „zweites Pearl Harbor“ werten.

Genauso wie bei Bradley „Chelsea“ Manning würde er mit den Mitteln von Big Data gegen die Mächtigen im Staat vorgehen. Und die Weltöffentlichkeit erschrecken. Bei ihm war der Schock erheblich größer. Seine Taten machten klar, dass Big Data zu einer Bedrohung für die freie Gesellschaft geworden war.

Sein Name war Edward Snowden.

Kind der Küstenwache

Geboren wurde Snowden am 21. Juni 1983 in einer Kleinstadt an der Küste von North Carolina. Sein Vater war Marineoffizier bei der Küstenwache, seine Mutter Gerichtsdienerin. Seine Eltern ließen sich scheiden, als Edward noch ein Kind war. In der Schule hatte er Probleme. Unter anderem fehlte er häufig wegen Krankheit. Den regulären High-School-Abschluss schaffte er nicht.

Mit achtzehn verließ er die Schule – ohne Abitur, ohne Studienplatz, ohne Job. Der schlaksige Teenager mit dem aschblonden Haar hatte aber ehrgeizige Pläne. Er wollte etwas Besonderes werden. In Fernkursen schaffte er einen Ersatzabschluss, der ihn für Seminare an der Universität von Liverpool qualifizierte. Die Kurse, die er belegte, beendete er jedoch nicht.

Genauso verlief sein Militärdienst.

Der Schulabbrecher träumte von einer Karriere bei der US-Elitetruppe Special Forces. Er lernte Kung-Fu, meldete sich 2004 bei der Army und hoffte, bald das prestigeträchtige Green Beret zu tragen.

Doch kaum hatte er die Grundausbildung angefangen, musste er sie abbrechen. Er selbst erklärt seinen frühzeitigen Ausstieg mit einem „Trainingsunfall“, bei dem er sich beide Beine brach. Journalistische Recherchen konnten den Vorfall nie bestätigen. Die Pressestelle des Pentagon beschränkt sich auf die Aussage, dass Snowden beim Militär keine Ausbildung abgeschlossen und keine Auszeichnungen erhalten habe.

Auch wenn aus seinen Plänen, als Elitekämpfer für die Streitkräfte zu wirken, nichts wurde, bewahrte sich Snowden seinen Sinn für Dramatik. Gern ließ er sich von seiner damaligen Freundin, einer Erotik-Tänzerin namens Lindsay Mills, als „Man of Mystery“ betiteln. Er hegte immer noch den Wunsch, eines Tages zur Elite zu gehören.

Nach einer Zwischenstation als Wachmann an der University of Maryland begann Edward Snowden im Jahr 2009 eine Ausbildung bei der CIA. Er wurde als IT-Techniker der US-Mission in Genf zugeteilt. Er hatte einen Job mit verschiedenen Aufgaben: Einerseits war er für die Computersicherheit zuständig, andererseits aber auch für die Wartung der Klimaanlage.

Frust in Fernost

In dieser Zeit war er fleißig.

Er war verlässlich.

Er war ein Patriot.

Er war allerdings nicht beliebt. Edward Snowden hatte häufiger mit Vorgesetzten Ärger. Er entdeckte vermeintliche Sicherheitslücken im IT-System, niemand teilte jedoch seine Bedenken. Er beantragte eine Gehaltserhöhung, die aber abgelehnt wurde. Er beschwerte sich über Arbeitskollegen, was zur Folge hatte, dass ein unvorteilhafter Vermerk in seiner eigenen Personalakte notiert wurde.

Snowden ärgerte sich. Er sah sich in einem Umfeld wachsender Ablehnung. In Genf blieb er weniger als ein Jahr. Schon im Februar schied er aus der CIA aus.

Er bewarb sich bei Dell Inc. Das US-Computerunternehmen war seinerzeit Auftragsfirma für ein geheimes NSA-Outpost in der Nähe von Tokio. Snowden wollte nach Japan. Er wollte nun Cyberkrieg-Spezialist werden.

In späteren Presseberichten über den Whistleblower wurden die IT-Qualifikationen von Edward Snowden hochstilisiert. Vor allem Glen Greenwald, der seine journalistische Karriere an das Schicksal von Snowden band, beschrieb ihn als „Top-Experte für Cybersicherheit.“

Das war sicherlich übertrieben.

Sein Gehalt war für Geheimdienstverhältnisse eher bescheiden. Mit einem Jahresgehalt von 55.000 Euro (bei der CIA) und 95.000 Euro (bei Booz Allen Hamilton)4 zählte er kaum zu den Spitzenverdienern. Als Geheimnisträger befand er sich auch nicht auf Eliteebene. Etwa 400.000 andere US-Staatsbedienstete besaßen eine gleichrangige Freigabe für Top-Secret-Regierungsdokumente.5

Er war aber mitten im Geschehen. Als Geheimnisträger von NSA und CIA gehörte er zum inneren Kreis der Sicherheitswächter. Als Systemadministrator erhielt er Zugang bis hinein in alle Ecken der Systeme, über die er wachte. Zusätzlich verfügte er über eine Genehmigung als sogenannter „Ghost-User“. Das heißt, er konnte die Geheimdienst-Netzwerke kreuz und quer durchforschen – ohne Spuren zu hinterlassen.

Weniger bekannt ist der Schwerpunkt von Snowdens NSA-Arbeit, der Schutz strategischer Rechensysteme vor chinesischen Hackerangriffen. Wie kaum ein anderer war Snowden mit der geheimdienstlichen Struktur der Chinesen vertraut. Er kannte die Methodik und die Häufigkeit, die Verbreitung und vor allem die Gefahr, die von solchen Attacken ausgeht.

Chinesische Cyber-Krieger

Snowden war außerdem Spezialist für die Cyberkrieg-Strategien des chinesischen Militärs, mit denen unsere Stromnetze, Flugverkehr, Wasserversorgung und Mobiltelefone lahmgelegt werden können. Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Yokota nahe Tokio instruierte er japanische Sicherheitsstellen und Militär in Cyber-Abwehr gegen China.

Die Bedeutung von Edward Snowdens Spezialgebiet muss man im Zusammenhang sehen. Im Juni 2014 warnte James Clapper, Nationaler Geheimdienstdirektor der USA und Snowdens Boss*, dass Terrorismus nicht mehr die größte Gefahr für den Westen darstelle. In allen seinen Facetten sei der Cyberkrieg erheblich bedrohlicher.

An oberster Stelle nannte Clapper die Chinesen.

Flucht

Snowden war auf Hawaii, als er den Entschluss fasste, die Geheimoperationen seines Arbeitgebers dutzendfach zu enttarnen und US-Geheimdokumente millionenfach zu entwenden. Seinen Coup hatte er monatelang im Verborgenen vorbereitet. Das Werkzeug seiner Wahl waren – wie bei Bradley Manning – externe Datenspeicher.

Doch Snowdens Daten passten keineswegs auf einen gewöhnlichen USB-Stick, auch nicht auf Dutzende von Sticks. Sie füllten Terabyte-Platten.

Als Edward Snowden seine voll beladenen Harddisks in den Koffer packte, wollte er für eine bessere Welt kämpfen, sagt er. Er wollte geheimdienstliche Aktivitäten aufdecken, mit denen er nicht einverstanden war. Edward Snowden wollte eine moralische Instanz werden.

Seltsam, dass er dabei ausgerechnet China als Reiseziel wählte.

Am 20. Mai 2013 war Abreise.

Hinter chinesischen Mauern

Snowden hätte Holland, Skandinavien oder ein liberales Land anderswo wählen können, wo er Verständnis für seine Protestaktion erwarten konnte. Er hätte ein Land wählen können, dessen Politik für ein freies Internet steht. Er hätte jedes freies Land der Welt anfliegen können.

Er wählte China.

Seine erste Station war Hongkong, eine Stadt, die bekannt ist für die Verfolgung der freien Presse und die brutale Unterdrückung von Demonstranten. Für die Überwachung des Internets hat China eines der aufwendigsten technischen Systeme der Welt. Seine Zensur ist weltbekannt. Blogger mit unliebsamen politischen Texten werden verhaftet, vorgeführt und im Schnellverfahren verurteilt.

SMS-Texte, Chats, auch Fotos werden von einem staatlichen „Büro für Internetinformationen“ in Peking genau überwacht. Strafbar sind politische Texte und Meinungen, die ohne Genehmigung verbreitet werden. Bei Verstoß ist in China mit drakonischen Strafen zu rechnen – von Geldstrafen und Gefängnis bis hin zur Internierung in einem sogenannten „Reha-Camp für Internet-Süchtige“. So heißen die Zwangslager für unliebsame Anwender in China, die in Chatrooms und Foren über demokratischen Protest diskutieren.

Die feindselige Haltung der chinesischen Regierung gegenüber dem Internet dürfte Edward Snowden nicht verborgen geblieben sein. Chinesische Geheimdienste standen im Mittelpunkt seiner beruflichen Arbeit bei der NSA. Sein Job war es, westliche Banken, das Militär und japanische Regierungsstellen vor deren Hacker-Attacken zu schützen.

Das Pekinger Ministerium für Staatssicherheit GUOJIA ANQUAN BU und der militärische Nachrichtendienst ZHONG CHAN ER BU standen jahrelang im Brennpunkt der nachrichtendienstlichen Arbeit der NSA.

Snowden kannte sie gut. Es ist zudem auch davon auszugehen, dass sie ihn ebenfalls gut kannten.

Und dass sie sehr neugierig waren auf die geheimen NSA-Daten, die auf den Terabyte-Disks in seinem Reisekoffer gespeichert waren.6 Vier Stück trug er bei sich. Zum Vergleich: alle bislang veröffentlichen Daten von Edward Snowden entsprechen nur wenigen Gigabyte.

Welche sensiblen Daten der Amerikaner tatsächlich an den chinesischen Geheimdienst verraten hat, ist nicht bekannt. Wir wissen, dass Edward Snowden über chinesische Cyber-Aktivitäten so viel wusste wie kaum ein anderer. Seltsamerweise hat er darüber nie berichtet.

Es hätte seine Pekinger Gastgeber womöglich verärgert.

Flüchtling in Transit

Sein Aufenthalt in China dauerte knapp einen Monat. Peking genehmigte keinen längeren Aufenthalt. Snowden musste weiter. In Hongkong traf er mit russischen Regierungsvertretern zusammen, die ihm halfen, seine Weiterreise zu organisieren.7

Als zweites Fluchtziel wählte Snowden Putins Russland – ein Land, das ebenso wenig wie China für seine freiheitliche Informationspolitik bekannt ist. Er landete am 23. Juni 2013 in Moskau. Danach wollte er offenbar weiterfliegen.

Es gab dabei aber ein Problem.

Das US-Außenministerium hatte dem flüchtigen Spion den Reisepass entzogen. Ohne Papiere war seine einzige Reiseoption die Heimreise nach Amerika, wo eine sichere Festnahme und langjährige Haftstrafe auf ihn warteten – bei einer Verurteilung wegen Landesverrat womöglich sogar die Todesstrafe.

Ohne Papiere war ein Weiterflug in ein Drittland auch nicht möglich. Von den Russen hatte er weder Einreiseerlaubnis noch Aufenthaltsgenehmigung. So saß Snowden im Transitbereich des Moskauer Flughafens Scheremetjewo fest – faktisch staatenlos, gejagt von einer Meute von Pressevertretern.

Er war in einem diplomatischen Schwebezustand. Die Putin-Regierung ließ ihn über einen Monat lang schmoren. Bis heute ist nicht genau bekannt, wo oder wie er diese Wochen verbracht hat. Man kann nur annehmen, dass er heilfroh war, als die Russen ihn endlich ins Land ließen.

Sicherlich wusste Edward Snowden, dass jede Bewegung von den unermüdlichen Augen des russischen Nachrichtendienstes FSB verfolgt wird. Der flüchtige Amerikaner war auf den guten Willen des Kremls angewiesen.

Den hatte er.

Spione unter sich

Für Wladimir Wladimirowitsch Putin war Edward Snowden ganz großes Kino. Das hat der Präsident der Russischen Föderation sofort erkannt. Snowden war amerikanischer Spion mit Unmengen an hochrangigen Cyberkrieg-Geheimnissen im Gepäck – eine wahre Fundgrube für die russischen Dienste. Snowden war außerdem ein wertvolles PR-Instrument. Mit ihm konnte Putin weltweites Misstrauen gegen die US-Supermacht säen.

Und seinen Erzfeind Barack Obama maßlos ärgern.

Eine solche Trophäe wollte Putin nicht unbeachtet in eine Vitrine schließen. Die Welt sollte ihn sehen. Journalisten, Fotografen und Kamerateams aus aller Welt durften ihn in Moskau aufsuchen. Ebenso hatte der deutsche Grünen-Abgeordnete Christian Ströbele dort seinen fernsehträchtigen Auftritt. Die konspirativen Umstände machten die Berichterstattung nur noch spannender. Damit es sich für sie lohnt, versuchte Snowden seine Enthüllungen zu portionieren. Jeder Reporter sollte seine eigene Exklusivgeschichte mit nach Hause nehmen.

Putin wollte auch persönlich von Snowdens Scheinwerferglanz profitieren. So kam es zu einem seltsamen Auftritt des Amerikaners bei der jährlichen Pressekonferenz des russischen Staatschefs. Snowden, der von einem geheimen Ort zugeschaltet war, war als „Special Guest“ eingeladen. Es störte Putin wohl wenig, dass er kein Journalist war.8

Die beiden Männer hatten eine andere Ebene.

Von Geheimdienstler zu Geheimdienstler.

SNOWDEN: Glauben Sie, dass es angemessen ist, statt nur Einzelpersonen eine ganze Gesellschaft unter Beobachtung zu stellen?

PUTIN: Mr. Snowden, Sie sind ehemaliger Agent und Spion. Ich habe früher auch für einen Geheimdienst gearbeitet. Wir sprechen dieselbe Sprache. Zunächst unterliegen nachrichtendienstliche Methoden in Russland einer strengen gesetzlichen Regelung. Unsere Dienste dürfen Überwachungstechniken für Telefon oder Online-Aktivitäten nur anwenden, wenn eine richterliche Anordnung vorliegt. Ein Programm zur Massenüberwachung haben wir nicht.9

Unter wachsamen Augen

Die Enthüllungen, die die Welt schockierten, wurden alle aus seinem Moskauer Versteck gesteuert, einem konspirativem Safe House, das von Geheimdienst-Gorillas des FSB überwacht wird. Auswärtige Besuche fanden immer unter ihren wachsamen Augen statt. Koordiniert wurden sie von einem Mann, den Snowden „mein Anwalt“ nennt.

Die Rede ist von Anatoli Kutscherena, profilierter Putin-Freund und Mitglied im Aufsichtsorgan des russischen Geheimdienstes FSB. Ohne seinen Segen, so berichten Besucher, läuft mit Snowden nichts.

In seiner Flüchtlingszeit bewies Snowden immer wieder einen ausgeprägten Sinn für Dramatik. Wenn er am Laptop tippte, zog er eine rote Kapuze über den Kopf, damit Überwachungskameras seine Passwörter nicht erfassen, wie er erklärte. Unter die Tür schob er ein Kissen, um Abhörmaßnahmen zu blockieren. Die Mobiltelefone von Besuchern packte er in den Kühlschrank, damit sie keine Signale abstrahlten.

Sicherheitsmaßnahmen waren auf jeden Fall erforderlich.

Der flüchtige amerikanische Spion war in akuter Gefahr.

Die Jagd nach Edward

Die US-Regierung wollte ihn haben.

Daran besteht kein Zweifel.

„Snowden hat mehr Schaden angerichtet als jeder andere Spion in der Geschichte unseres Landes“, so die Einschätzung des damaligen NSA-Chefs Keith Alexander. „Das wird unsere Arbeit die nächsten zwanzig bis dreißig Jahre beeinträchtigen.“10/11

Ein solcher Täter darf nicht unbehelligt davonkommen. Nicht aus Sicht der US-Dienste, die ihn im Verborgenen verfolgen. Und bereit sind, erhebliche Risiken einzugehen. Deutlich wurde das am 2. Juli 2013, als eine gewagte CIA-Operation fehlschlug.

An diesem Tag war Boliviens Präsident Evo Morales zu einem Staatsbesuch in Moskau. Es gab einen Geheimtipp: Snowden sollte an Bord des Präsidialjets heimlich aus dem Land geschmuggelt werden. So die Informationen. Daraufhin verweigerten mehrere EU-Länder den Überflug. Das Flugzeug des Präsidenten wurde zur unplanmäßigen Landung in Wien gezwungen.

Der Tipp entpuppte sich als Ente, die Aktion als Flop. Snowden war nicht an Bord. Diplomatisch war es ein Desaster. Aus ganz Europa folgte Kritik. Der österreichische Außenminister sah sich gezwungen, sich öffentlich zu entschuldigen.12

Für die ganze Welt wurde sichtbar, wie weit die Amerikaner gehen würden, um den abtrünnigen NSA-Spion zu schnappen.

Snowdens Schockwellen

Die Enthüllungen von Edward Snowden machten Schlagzeilen.

Rund um die Welt.

Monatelang.

Mit dramatischen Folgen.

Bürger waren schockiert, Politiker empört, Nachrichtendienste verunsichert. Die Washingtoner Regierung wollte Snowden schnellstmöglich ins Gefängnis befördern. Deutsche Datenschützer feierten ihn als Helden. Einige wollten ihm Asyl gewähren, andere sogar für den Friedensnobelpreis nominieren.

Wie auch immer man die Taten von Edward Snowden wertet, eines steht fest: Seine Veröffentlichungen haben für große Verunsicherung in der Bevölkerung gesorgt. Der Umfang der gespeicherten Informationen, das merkten alle, hat unsere Gesellschaft unwiderruflich verändert.

Die Debatte um Big Data hat begonnen.

Und da Big Data nur von Künstlicher Intelligenz gesteuert werden kann, wird die Debatte um Künstliche Intelligenz sehr bald folgen.

_____________

*Als Director of National Intelligence beaufsichtigt James Clapper u. a. Central Intelligence Agency (CIA), Defense Intelligence Agency (DIA), Federal Bureau of Investigation (FBI), National Geospacial-Intelligence Agency (NGA), National Reconnaissance Office (NRO), National Security Agency (NSA), Drug Enforcement Agency (DEA), Department of Energy (DOE) und das Department of Homeland Security (DHS).

Big Data, Big Danger

Big Data haben wir nicht kommen sehen. Mit einem Schlag war sie da, eine fast grenzenlose Speicherkapazität, fast grenzenlose Datenbestände, fast grenzenloses Überwachungspotenzial. Big Data ist das Ergebnis eines exponentiellen Wachstums in der Hardware-Industrie.

Wir sind heute erst dabei, die Konsequenzen zu verstehen.

Und das Wachstum setzt sich unaufhörlich fort.

Exponentiell.

Nach den Veröffentlichungen von Bradley „Chelsea“ Manning bei WikiLeaks und Edward Snowden in der Weltpresse wurde klar, dass die Menschheit am Ufer eines gigantischen Datenmeers steht. Wir schauen in die Ferne, können aber weder Weite noch Tiefe begreifen. Wir haben keine Übersicht, geschweige denn Kontrolle.

Der Speicherplatz, der hier entsteht, ist das Gedächtnis eines neuen Wesens, das der Menschheit bei Weitem überlegen sein wird. Das Gehirn kommt noch.

Solche Datenmassen sind nur durch Maschinen beherrschbar. Eine Erfassung, Verwaltung oder Auswertung durch Menschen ist undenkbar. Auch die Software, die Menschen schreiben, kann es nicht schaffen. Supercomputer mit Supersoftware sind die einzige Lösung. Big Data wird eines Tages das Gedächtnis einer neuen weltumspannenden Künstlichen Intelligenz (KI) werden.

Big Data hat das Potenzial, das Wissen der gesamten Menschheit zu erfassen, Informationsmassen, die unsere Vorstellungskraft sprengen. Es könnte Bücher, Brockhaus-Enzyklopädien und sogar sämtliche Bibliotheken der Welt zur Makulatur machen.

In den ersten vierzehn Jahren seiner Existenz ist der Datenumfang von Wikipedia allein in englischer Sprache auf über fünf Millionen Beiträge gewachsen. Weltweit enthält das Werk heute 28 Milliarden Wörter in 52 Millionen Artikeln in 309 Sprachen. Zwischen dem Schreiben dieses Manuskripts und der Veröffentlichung als Buch ist davon auszugehen, dass Wikipedia sich schon wieder verdoppeln wird.

Manning und Snowden haben geholfen, die Folgen von Big Data für die Weltöffentlichkeit anschaulich zu machen. Schockierende Schlagzeilen, düstere Leitartikel und polemisierende Politiker taten den Rest.

Die öffentliche Beunruhigung richtet sich fast ausschließlich auf staatliche Daten, insbesondere auf die US-Abhörbehörde National Security Agency, NSA. Sie ist keineswegs der einzige Datensammler, der unsere Intimsphäre verletzt, vielleicht auch nicht der gefährlichste.

Interessanterweise waren einige der sogenannten Enthüllungen von Edward Snowden inhaltlich nicht neu. Einige Presseberichte wurden aufgebauscht, einiges an Empörung geheuchelt.

Aber die Bevölkerung hat eines verstanden:

Big Data bedeutet Big Danger.

Mutti abgehört

Es war vor allem das Abhören des Handys von Bundeskanzlerin Angela Merkel, das Deutschland wachgerüttelt hat. Es war eine persönliche Attacke gegen seine Bundeskanzlerin. Wenn die Privatsphäre von „Mutti“ Merkel für die alliierten Freunde in Amerika nicht heilig ist, wie steht es mit dir und mir? Bundesbürger begannen zu begreifen, was Big Data in der Spionagewelt von heute bedeutet: Die Öffentlichkeit wird komplett beobachtet.

Seinerzeit war die Öffentlichkeit erschüttert.

Das Vertrauen in den transatlantischen Bündnispartner ebenso.

„Einen Angriff auf die Souveränität eines demokratischen Staates“ nannte das Thomas Oppermann (SPD), Vorsitzender der Parlamentarischen Kontrollkommission im deutschen Bundestag. „Wer so dreist ist, der hat auch keine Hemmung, die Mobiltelefone der Bürger abzuhören und ihre E-Mails zu lesen.“

Über „einen schweren Vertrauensbruch“ beschwerte sich der damalige Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU). „Nicht hinnehmbar“, schimpfte Belgiens Regierungschef Elio Di Rupo. Der damalige EU-Kommissionschef José Manuel Barroso warnte gar vor „Totalitarismus“. In der Presse gab es zahlreiche Vergleiche mit den Abhörpraktiken der DDR-Staatssicherheit.

Das persönliche Mobiltelefon der Bundeskanzlerin anzapfen, fragten viele, wie geht das technisch?

In der Presse kursierten die schrillsten Erklärungen. Stern-TV machte „den Abhörtest“13. In einer Sendung vom 30. Oktober 2013 stellten sich Redakteure auf dem Rasen vor dem Reichstag auf die Lauer. Aus einem geparkten Minibus demonstrierten sie, wie man mithilfe eines sogenannten IMSI-Catchers in der Nähe befindliche Mobiltelefone orten und identifizieren, abhören und die Daten abspeichern kann.

Witzbuch-Autor und „IT-Sicherheitsexperte“ Tobias Schrödel ergänzte: „Eine räumliche Nähe zu dem Abhörobjekt macht deswegen Sinn, weil ich mit entsprechenden Richtfunk-Antennen Daten abfangen und dann mit einem Rechner entschlüsseln könnte.“

Das Publikum war beeindruckt.

Beifall.

Absurdistan.

Tatsächlich ist ein IMSI-Catcher ein recht simples Gerät, das Amateur-Hacker für rund 150 Euro im Versandhandel erwerben können. Die Abhörmethodik, die Stern-TV als NSA-Enthüllung präsentierte, ist in Wirklichkeit nicht viel mehr als ein Wald-und-Wiesen-Trick für eine Dorf-Detektei. Die Vorstellung, dass amerikanische Hightech-Spezialisten in einem Kastenwagen vor dem Kanzleramt parken und Frau Merkel belauschen, ist abstrus. Westliche Geheimdienste – und zwar nicht nur die NSA – greifen ihre Daten von Unterwasserkabeln, Satellitenstationen, Mobilfunkmasten und zentralen Knotenpunkten ab. Lauernde Lauscher mit Kopfhörer im Kastenwagen oder Trenchcoat-Täter in dunklen Gassen gehören in die Geschichtsbücher des Kalten Krieges oder in Kinofilme über die DDR („Das Leben der Anderen“).

Der moderne Spion arbeitet mit Großrechnern.

Andere Redaktionen schickten Reporter zur US-Botschaft am Brandenburger Tor. Der Standort liegt knapp 800 Meter vom Bundeskanzleramt entfernt. Fotografen knipsten Infrarot-Bilder von dem Gebäude. Heiße Stellen unter dem Dach des Diplomaten-Hauses sollten als Beweis für die Abstrahlung von Abhöranlagen herhalten. Tatsächlich verfügt jede größere Botschaft in Berlin über Sendemasten und Satellitenschüsseln für diplomatische Depeschen. Bei der US-Botschaft stehen diese unter dem Dach. Sie strahlen Wärme ab.

Viele Enthüllungen von Edward Snowden, die in der deutschen Presse ein großes Echo auslösten, werden niemanden in deutschen Sicherheitskreisen wirklich schockiert haben. Unter informierten Politikern und sachkundigen Journalisten waren sie längst bekannt. Der Datenaustausch zwischen NSA und BND ist alltäglich. Und eng, sehr eng. Gemeinsam mit anderen befreundeten Diensten werten BND und NSA Lauschangriffe zusammen aus – Namen und Nummern, Staatsangehörigkeit und SMS-Texte, Mails und Mitschnitte.

Sie werden durchsucht und gefiltert, identifiziert und ausgewertet. Technisch geht das mit der Stimmerkennung. Die Stimmbänder eines jeden Menschen besitzen Merkmale, die genauso einmalig sind wie ein Fingerabdruck. Hinzu kommen Aussprache und Dialekt, Redewendungen und Rhythmus. Abhörspezialisten können daraus das Sprachprofil einer verdächtigen Person erstellen und es wieder in die Datenbestände einfüttern.

Diese riesigen Datenmassen bilden den Heuhaufen.

Sicherheitsbehörden suchen die Nadel.

Und manchmal finden sie die.

NSA auf dem Kanzlerschreibtisch

Das Ergebnis dieser Lauschangriffe wird an höchste Regierungsstellen weitergeleitet. Auf den Schreibtisch der Kanzlerin zum Beispiel werden jeden Morgen Geheimberichte gelegt, die Infos aus den weltweiten Abhöranlagen der NSA enthalten. Die Kooperation zwischen CIA und BND, FBI und Verfassungsschutz, NSA und dem Militärischen Abschirmdienst der Bundeswehr (MAD) ist selbstverständlich und – wie BND-Mitarbeiter unter der Hand berichten – unverzichtbar.

Dass ein Mobiltelefon der Kanzlerin darunterfällt, durfte niemanden sonderlich überraschen. Handy-Gespräche in der Bundesrepublik – wie anderswo in Europa auch – werden flächendeckend und lückenlos angezapft. Faktisch muss man davon ausgehen, dass alles, was dort gesprochen, getextet oder gesurft wird, von NSA-Lauschern in Fort Meade verfolgt werden kann.