9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

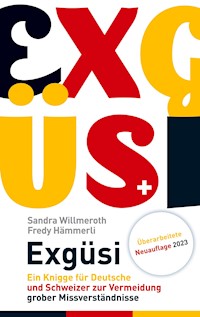

Überleben in der Schweiz - eine Gebrauchsanleitung Also diese Deutschen! Sie sind dominant, laut und ignorant. Zumindest wenn sie einem Schweizer gegenüberstehen. Und diese Schweizer! Sie sind unsicher, langsam und humorlos. Zumindest wenn sie einem Deutschen in die Augen blicken. So ist das in der deutsch-schweizerischen Beziehungskiste. Seit die Teutonen in Scharen nach Helvetien strömen, fragt sich manch ein Deutscher, warum die Schweizer so schwer zu durchschauen sind. Und manch ein Eidgenosse wähnt sich fremd im eigenen Land. Gegen diese deutsch-schweizerische Verständnislosigkeit muss etwas getan werden: Benimmregeln zur Völkerverständigung müssen her. Eine Deutsche und ein Schweizer haben sich dessen angenommen und den Knigge für Deutsche und Schweizer verfasst: humorvoll, offenherzig und verständnisvoll. So wie wir alle sein wollen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Vorwort zur überarbeiteten Neuauflage

Einleitung

Fakten zur «Deutschen Welle»

Kapitel 1: Begegnungen – und Missverständnisse

Beim Einkaufen

Grüezi und Ade

Am Telefon

Im Freundeskreis

Unter Arbeitskollegen

Des Schweizers Suggestiv-Befehl

Als Chef oder der Chefin

Ausgehen

Die Mahlzeiten

In Beziehungskisten

Mit den Nachbarn

Im Krankenhaus

Bei Fußball-Meisterschaften

Kapitel 2: Flächendeckende Vorurteile

Kleine Geschichtskunde

Mythen der Schweizer Historie

Alles, nur kein Germane sein

Dinge, über die man nicht gerne redet

Berühmt-berüchtigter Kantönligeist

Volksherrschaft versus Kaiserreich

Deutsche sind

…

… ignorant

… großschnäuzig

… extravagant

… opportunistisch

… aufdringlich

… destruktiv

Schweizer sind …

… gefährlich

… konsenssüchtig

… verklemmt

… langsam

… klein kariert

… neurotisch

Kapitel 3: Regionale Besonderheiten

Die Norddeutschen

Die Berliner

Die Rheinländer

Die Hessen und Pfälzer

Die Sachsen

Die Schwaben

Die Bayern

Die Zürcher

Die Berner

Die Basler

Die Aargauer

Die Ostschweizer

Die Bündner

Die Walliser

Die Innerschweizer

Die ultimativen Tipps

Die Do Not’s für Deutsche

Die Do’s für Schweizer

Vorwort zur überarbeiteten Neuauflage

Eigentlich dachten wir, das Thema sei durch. Die Deutschen in der Schweiz haben sich längst assimiliert, die Schweizer haben sich längst an die Zugezogenen aus dem Norden gewöhnt. Das mag auch sehr häufig der Fall sein. Aber es kommen ja immer wieder neue «Dütschi» ins Land, während andere wieder heimkehren. So dass die Missverständnisse aufgrund der feinen, aber tiefen kulturellen Unterschiede doch länger bestehen bleiben, als man vermuten könnte.

Das mag ein Grund sein, warum uns immer wieder neue Zuschriften von Buchhandlungen und Lesewilligen erreichen, die nach einem Restexemplar der letzten Auflage von «Exgüsi» aus dem Jahr 2009 fragen. Zudem hat uns ein gemeinsamer Freund aus der Medienbranche innigst darum gebeten, das Buch nochmals neu herauszubringen. Damit er es all seinen neuen, aus Deutschland stammenden Vorgesetzten schenken könne. Um sie aufzuklären und vor unnötigen Fehlern zu bewahren.

Also haben wir uns das alte Manuskript noch einmal vorgenommen und an den Stellen, wo es uns unbedingt notwendig erschien, überarbeitet. Es bleibt aber über weite Strecken das, was es immer schon war: eine bewusste Übertreibung und ein humorvolles Spiel mit Klischees. Wer will, kann daraus seine Schlüsse und Erkenntnisse ziehen. Wer das nicht will, und wer nicht über sich selbst lachen mag, der sollte das Buch wohl eher ungelesen beiseitelegen.

In diesem Sinne: Ein Hoch auf die Unterschiede, und dass wir uns dennoch nicht mehr so oft missverstehen!

Sandra Willmeroth und Fredy Hämmerli, im Januar 2023

Einleitung

Exgüsi, aber der Deutsche merkt es nicht, wenn er dem Schweizer auf der sensiblen Volksseele herumtrampelt. Nicht aus Böswilligkeit, nein, schlicht aus Unkenntnis fügt er dem Schweizer mit Aussagen wie «Die Schweiz ist so ein putziges Land, ordentlich, sauber und so schön klein und überschaubar» Leid zu. Da es dem zur Neutralität neigenden Naturell der Schweizer aber so gar nicht entspricht, diesen Deutschen empört anzuschreien oder laut zu fluchen, hält er zähneknirschend still und schimpft höchstens innerlich über diese Deutschen, die so rücksichtslos sind. Dabei sind sie in den allermeisten Fällen doch nur ahnungslos!

Dieses Buch möchte die Un- in Erkenntnis verwandeln und letztlich zum Wohlbefinden deutscher und schweizerischer Leserinnen und Leser beitragen. Es soll den Deutschen, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten scharenweise in die Schweiz gezogen sind, dabei helfen, sich anzupassen statt überall anzuecken. Aber auch den Schweizern, die mit den neuen Einwohnern privat oder beruflich zu tun haben, könnte bei der Lektüre das eine oder andere Licht aufgehen. Es könnte sich klären, warum Deutsche nicht immer auf Anhieb in engmaschige eidgenössische Verhaltensmuster passen.

Wer als Deutsche oder Deutscher in der Schweiz auf engagierte Beiträge zum Tischgespräch nur Schweigen erntet oder von der Verkäuferin, die eben noch einen anderen Kunden wortreich und überaus freundlich verabschiedet hat, wortlos das Brot über den Verkaufstresen gereicht bekommt, sollte sich nicht nur wundern, sondern einmal fragen, was hier falsch gelaufen sein könnte (auch wenn Selbstkritik nicht unbedingt eine Königsdisziplin der Deutschen ist). Wer als Schweizerin oder Schweizer staunend vor lauten, dreisten und fordernden Deutschen steht und lieber die Flucht ergreift als Maßnahmen zur Gegenwehr, darf sich nicht wundern, wenn das Gegenüber keinen inneren und äußeren kulturellen Anpassungsprozess startet, sondern unbekümmert weiter drauflos wütet.

Weder Schweizer noch Deutsche werden hier für ihr Sein oder Tun an den Pranger gestellt, sondern zu (mehr oder weniger) unschuldigen «Opfern» ihrer weitreichenden und tiefgreifenden, regionalen, religiösen und staatsgeschichtlich geprägten Mentalität erklärt. Wie diese Unterschiede im alltäglichen Zusammentreffen zu kleinen bis großen, lustigen bis schmerzhaften Missverständnissen führen, zeigt das erste Kapitel auf. Beide Autoren können hier aufgrund ihrer eigenen – zum Teil gemeinsamen – Erfahrungen aus dem Vollen schöpfen: Anhand typischer Szenen werden die verblüffend unterschiedlichen Verhaltensweisen von Deutschen und Eidgenossen erklärt. Spätestens hier wird vielen Einwanderern aus dem nördlichen Nachbarland klar, was sie immer schon falsch gemacht haben. Spätestens hier geht vielen Leserinnen und Lesern ein Licht bezüglich ihrer Eigenarten auf. Und sie verstehen schlagartig, warum diese Eigenheiten das Verhältnis der Angehörigen beider Länder so verkomplizieren. Spätestens hier erkennen viele Schweizerinnen und Schweizer, dass sie ganz anders an die kleinen und großen Herausforderungen des Alltags herangehen als ihre nördlichen Nachbarn.

Im zweiten Kapitel begeben sich die Autoren auf die Suche nach Erklärungen für diese ungeahnten Kulturunterschiede. Es scheint, als spiele die Staatsform, die den einst geeinten Stamm der Germanen heute trennt, eine große Rolle im Selbstverständnis und in der sozialen Grundhaltung beider Völker. Die Erklärungssuche des zweiten Kapitels beginnt daher mit einer kleinen, rudimentären Staats- und Geschichtskunde – als Brutstätte für die noch heute aktuellen Mentalitäts- und Wahrnehmungsunterschiede und die wechselseitig gehegten Vorurteile. Da diese Klischees hier aber nicht nur gepflegt, sondern erklärt, überhöht und damit hoffentlich auch ad absurdum geführt werden, widmet sich der Hauptteil des zweiten Kapitels all dem, was man sich über die Angehörigen des jeweils anderen Staates ganz allgemein erzählt, was man insgeheim von ihnen denkt und welches Auftreten man von ihnen intuitiv erwartet.

Da jedoch selten etwas so einfach ist, wie es auf den ersten Blick scheint, beschäftigt sich das dritte Kapitel mit den Details. Genauso wie der Schweizer legt auch der Deutsche in Zeiten der galoppierenden Globalisierung und innereuropäisch faktisch verschwundener Grenzen einen – womöglich übersteigerten – Wert auf seine regionale Herkunft. Und die hat es in sich. Sie bringt ungeahnt viele, besonders eigenartige Verhaltensweisen mit sich. Daher werden im dritten Kapitel die regionalen Unterschiede beider Länder mit (über-)spitz(t)er Feder beschrieben. Es wird aufgezeigt, warum der Zürcher nun mal so ganz anders ist als der Basler und warum ein Rheinländer mit einem Norddeutschen partout nicht in einen Topf passt, geschweige denn mit einem Innerschweizer!

Alle kriegen dabei ihr Fett weg – versprochen! Deutsche und Schweizer sollen über sich selbst ebenso lachen wie über «die anderen». Und sie sollten interkulturelle Zusammentreffen nicht bierernst, sondern einmal leichtnehmen. Da sich die Deutschen in der Schweiz auf den Ruf der schweizerischen Wirtschaft hin, wegen der Liebe oder des Fernwehs nun einmal eingenistet haben, ist es an der Zeit, die ganze Sache mit mehr Humor anzugehen – alles andere hilft nicht und verdirbt nur die Laune. Daher ist dieses Buch auch als «Plädoyer für ein Miteinander mit mehr Augenzwinkern» gedacht.

Fakten zur «Deutschen Welle»

Kaum ein Deutscher, der die Schweiz als neuen Wohn- und Arbeitsort erkoren hat und sich voller Vorfreude und ohne jegliche Vorahnung hier niederlässt, weiß, dass er schon rein statistisch für die Schweizer ein wachsendes Übel ist. Und er ahnt mit Sicherheit nicht, dass die Schweiz zu den europäischen Ländern gehört, in denen im Verhältnis zur Bevölkerungszahl bereits am meisten Ausländer wohnen.

Er weiß wohl ebenso wenig, dass er dazu beiträgt, dass die Deutschen den Italienern in der Schweiz allmählich den Rang ablaufen. Ende 2021 lebten in der Schweiz rund 311’300 deutsche Staatsangehörige. Damit erreichte die Zahl der Deutschen einen neuen Höchststand, nachdem sie seit Jahren kontinuierlich angestiegen ist. Deutsche Staatsangehörige bilden die zweitgrößte Ausländergruppe in der Schweiz; hinter den Italienern und vor den Portugiesen.

Bei der Zuwanderung ist es aber keinesfalls so, dass Deutsche einfach mal in die Schweiz ziehen, weil das so ein tolles Land ist und man dort viel bessere Verdienstchancen hat – nein, auf gut Glück verlassen nur wenige ihre Heimat. Es ist vielmehr so, dass Schweizer Firmen ganz bewusst in Deutschland zuhauf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anwerben. Die Verkehrsbetriebe, Institutionen im Gesundheitswesen oder in der Schweiz ansässige Großkonzerne – sie alle schalten zwischen Hamburg und München verlockende Stellenanzeigen oder beauftragen entsprechend spezialisierte Personalbüros mit der Suche nach Mechanikern, Monteuren, Restaurantfachkräften, Schreinern, Maurern, Konstrukteuren, Technikern, Ingenieuren, Krankenpflegepersonal, Ärzten, Personalberatern, Tramfahrern, Verlagsmenschen, HR-Chefs und Managern, um sie zum Umzug in die Schweiz zu bewegen. Und erst, wenn die Bewerberinnen und Bewerber das Auswahlverfahren bestanden haben, in den Vorstellungsgesprächen fachlich überzeugen konnten (nicht nur deshalb, weil sie so gut Hochdeutsch sprechen!) und einen Arbeitsvertrag in der Tasche haben, packen sie ihre Siebensachen und übersiedeln in das Land, in dem angeblich Milch und Honig fließen.

Sprachlich bedingt bevorzugen diese «Neuzuzüger», wie man sie in der Schweiz nennt, natürlich die Deutschschweiz, insbesondere den grenznahen und wirtschaftsstarken Kanton Zürich. Schlendert man durch die gleichnamige Stadt an der Limmat, hört man viele Sprachen – von Japanisch bis Französisch, von Russisch bis Portugiesisch, von Tamil bis Albanisch –, wie sich das für eine Stadt, die gern Weltstadt sein möchte, gehört. Doch immer öfter hört man seit einigen Jahren, und zwar in allen Facetten, alles von Sächsisch bis Hamburgisch. Seit 2007 sind die Deutschen die am stärksten vertretene Nation im Kanton Zürich. Der Kanton Zürich verzeichnet Ende 2020 mit rund 88’000 Deutsche mit ständigem Wohnsitz auf seinem Territorium. Das sind mehr als doppelt so viele wie noch vor zehn Jahren. Und in der Stadt Zürich (436’332 Einwohnende per Ende 2021) stellen die Deutschen laut den Zahlen des Präsidialdepartements seit Jahren die weitaus größte Ausländergruppe dar (33’813 Personen per Ende 2021).

Eine Schmerzgrenze war für die Zürcher bereits erreicht, als sie im Sommer 2007 von der neuen Moderatorin eines privaten Radiosenders in schönstem Hochdeutsch begrüßt wurden. Oder als im Tram (= Straßenbahn) eine hochdeutsche Stimme dazu aufforderte, alle Billette (= Fahrscheine) vorzuweisen. Dass einem im Restaurant das Essen von einer Ostdeutschen serviert und im Krankenhaus der Verband von einer Berlinerin gewechselt wird, während der Chirurg aus Köln stammt und der Professor aus Hamburg, dass die größten Industrieunternehmen der Leitung eines Hessen unterstehen oder in der Hand eines Westfalen liegen – an all dies hatte man sich ja schon gewöhnen müssen. Doch dass man die Billetkontrolle von einer Deutschen über sich ergehen lassen musste, das war dann doch zu viel und verursachte eine öffentliche Welle der Empörung.

«Wie viel Deutsche verträgt die Schweiz?» titelte der «Blick» (das schweizerische Pendant zur deutschen «Bild»-Zeitung) am 19.02.2007 als Auftakt zu einer Serie über die «Invasion» aus dem Norden: «Hochdeutsch sprechen, damit Sie in Zürich ein Bier bestellen können? Auf den Straßen meist nur schwarz-rot-goldene Fahnen nach einem Fußball-Match? Wenn Sie davon die Schnauze voll haben, sind Sie hier am richtigen Ort», lautete die Einleitung zum ersten Artikel einer regelrechten Hetzkampagne des Boulevardblattes. Sie endete mit einem Beitrag unter der Überschrift «Machen Deutsche aus der Schweiz ein zweites Mallorca?». Dass einige Zeit später einige «Vorzeigedeutsche» im «Blick» zu Wort kamen und sagen durften, wie toll sie Land und Leute finden, wie froh sie seien, in der Schweiz zu leben und wie schrecklich sich aber auch manche Deutsche in der Schweiz benähmen, konnte auch nichts mehr an der gezündeten Stimmung ändern. Den «Blick»-Chefredaktor Werner de Schepper kostete diese Kampagne vermutlich seinen Posten. Jedenfalls kursierten bei seinem Rücktritt einen Monat später Gerüchte, dass der ausgediente deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder, offizieller Berater des Blick-Verlegers Michael Ringier, durch die Berichterstattung des Ringier-Hausblattes gelinde gesagt unangenehm berührt gewesen sei …

Diese unrühmliche Erfahrung hielt den Zürcher «Tages-Anzeiger» im Jahr darauf nicht davon ab, ins gleiche Horn zu stoßen. Zum Jahresende 2008 verfiel auch die – eigentlich links-liberale und notabene vom deutschen Zeitungsverleger Wilhelm Girardet 1893 mitbegründete – Tageszeitung der Verlockung des Deutschen-Bashings. Der «Tages-Anzeiger» brachte Schlagzeilen wie «Wie viele Deutsche erträgt Zürich?», «Die vielen Deutschen und wir» (Untertitel: «Das Unbehagen über die deutsche Invasion ist echt») oder «Der Zustrom von Deutschen beschleunigt sich massiv» bis hin zu «Deutsche schnappen uns die Frauen weg».

Ein vorläufiger Höhepunkt war im November 2008 mit einem Artikel im «SonntagsBlick» erreicht, der unterstellte, dass die «RAV-gierigen Deutschen» in den gerade angebrochenen wirtschaftlich schwierigeren Zeiten die Sozialwerke der Schweiz plünderten. Vor allem die Arbeitslosenversicherung (die über die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren [RAV] verwaltet wird) sei betroffen: «Die Schweiz ist das Schlaraffenland der Deutschen. Wenn sie erst mal hier sind, wollen sie nie mehr weg. Erst recht nicht, wenn sie arbeitslos werden.» Die Realität sollte den «SonntagsBlick» kurz darauf Lügen strafen. Der einsetzende konjunkturelle Abschwung wirkte sich Ende des Jahres 2008 unmittelbar auf die Zuwanderungszahlen aus, bereits im November 2008 kamen 40 Prozent weniger Deutsche ins Land als im Vormonat. Damit verebbte die öffentliche Welle der Empörung erst einmal.

Deutschland adé

Eigentlich kann man es Deutschen ja nicht verdenken, wenn sie in die Schweiz übersiedeln. In Deutschland läuft einiges falsch. Gemäß der letzten OECD-Erhebung «Taxing Wages 2022» liegt Deutschland bei der Belastung von Arbeitseinkommen durch Steuern und Sozialabgaben im internationalen Vergleich auf Platz 2 (Platz 1: Belgien). Demnach muss ein Single mit einem Durchschnittsverdienst in Deutschland 48,1 Prozent seines Gehalts in Form von Steuern und Sozialbeiträgen an den Fiskus abführen. Der OECD-Durchschnitt liegt bei 34,6 Prozent, und der Wert für die Schweiz wird in der Studie mit lediglich 22,8 Prozent beziffert. Das ist der monetäre Grund für viele Auswanderer, vor allem für die jungen und gut ausgebildeten.

Statt bessere Rahmenbedingungen für seine Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, sieht der deutsche Staat mehr oder weniger tatenlos zu, wie diese jungen und motivierten Leistungsträger in Scharen das Land verlassen. Das bevorzugte Zielland ist seit 2007 die Schweiz, dicht gefolgt von den USA.

Auch in Deutschland herrscht mittlerweile ein akuter Fachkräftemangel, dennoch gelingt es nur mäßig, qualifizierte Arbeitskräfte ins Land zu holen. Man hätte es schon merken können, als der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder im Jahr 2000 die Green Card für IT-Fachleute einführte und damit 20’000 Computerfachleute – vor allem aus Indien – nach Deutschland holen wollte. Er war mächtig stolz auf diese nach amerikanischem Vorbild gesteuerte qualifizierte Zuwanderungsregelung, die für Deutschland absolutes Neuland war. Es hätte ihn und eine Menge anderer Menschen etwas mehr wundern sollen, warum kaum ein indischer Software-Profi die deutsche Green Card wollte.

Opfer des eigenen Erfolgsmodells

So ziehen die Völker im globalisierten Zeitalter erneut rund um den Globus. Die gut ausgebildeten dorthin, wo man ihre Arbeit und ihren Beitrag zum Gemeinwesen schätzt (und wo man sie nicht schröpft), die Armen in die Wohlstandsländer, die ganz Armen in die Ballungsräume der armen Länder.

Da scheint es auf den ersten Blick ein Nachteil, dass die Schweiz ein so modernes, selbstbestimmtes Land ist, das seine Bürgerinnen und Bürger ernst nimmt und in Sachen Wohlstand und Lebensstandard im internationalen Ranking ganz vorne mitspielt. Erfolg macht eben sexy.

Auf den zweiten Blick bedingen beide Faktoren einander. Ohne ausländische Arbeitskräfte hätte die kleine Schweiz nie ein so hohes Wohlstandsniveau erreichen können. Mit einem Bruttoinlandprodukt von 84’055 Schweizer Franken pro Einwohner (Quelle: Bundesamt für Statistik, BfS) liegt die Schweiz im internationalen Vergleich auf Platz 3 (nach Irland und Luxemburg), während Deutschland auf Rang 18 landet.

Die Deutschen – und natürlich die Zuwanderer aus anderen Ländern – sind das notwendige Übel, das die Schweiz für den Erhalt ihres Wohlstandes braucht. So betont das Bundesamt für Migration immer wieder, dass «unser Land im Interesse einer wachsenden Wirtschaft auch zukünftig auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen ist» (Migrationsbericht 2007). Ein Grund mehr, das komplizierte – um nicht zu sagen: schizophrene – Verhältnis zwischen Deutschen und Schweizern hier näher zu untersuchen.

Neue Deutsche Welle

Dass die Schweiz ohne Ausländer insgesamt und ohne die Deutschen im Besonderen nicht sein kann, weiß eigentlich fast jeder Mensch in der Schweiz, der es hören will. Die Schweizer wünschen sich die «Neue Deutsche Welle», die über die Schweiz rollt, eigentlich ja auch nur ein bisschen zurückhaltender, eher so ein bisschen wie «Herr und Frau Schüüch» – eben so schüchtern und zurückhaltend, wie sich die Schweizer selbst meistens verhalten.

«Ihr habt einen andern Geist als wir», sagte schon Martin Luther zu Ulrich Zwingli. Daran hat sich in den letzten 500 Jahren kaum etwas geändert – zumindest in der Wahrnehmung der meisten Deutschen und Schweizer. Sie fühlen sich nicht nur sprachlich nah und dennoch fern voneinander. Auch wenn sie immer enger aufeinandertreffen: Die Deutschen sind inzwischen die größte Einwanderergruppe in der Schweiz. Zudem sind sie gut ausgebildet, verfügen häufig über einen Hochschulabschluss und besetzen daher auch häufig direkt pendente Kaderstellen im Gesundheitswesen, an Universitäten, im Medienbereich, in Beratungsunternehmen, Banken und Industriefirmen. Da reibt sich manch braver Eidgenosse schnell einmal die Augen.

Eine gewisse Skepsis gegenüber ihren nördlichen Nachbarn können viele Schweizer daher nicht verhehlen. Das hat einerseits mit der Geschichte, insbesondere mit dem Zweiten Weltkrieg, zu tun, auch wenn die wenigsten Leute, die heute schalten und walten, diese Zeit noch selbst erlebt haben. Andererseits hat es aber auch mit dem geradezu liebgewonnenen Vorurteil vom schnoddrigen, arroganten Deutschen zu tun – das manchmal einen Kern Wahrheit in sich birgt. Ferien, pardon: Urlaub, in einer deutschen Hochburg ist oft Beweis genug – egal ob sie nun Davos, Ascona oder Mallorca heißt (dass sich die Schweizer in Laax, La Spezia oder auf Ibiza kaum besser benehmen, sei hier nur am Rande vermerkt).

Es gibt sehr viele dieser liebgewonnenen Vorurteile über Deutsche und über Schweizer. Beide Seiten hegen und pflegen sie schon seit Jahrzehnten, doch nun, angesichts des deutschen Zustroms, erleben sie eine wahre Blütezeit. Und es dauert bei jeder Begegnung von Schweizern und Deutschen nicht lange, bis sich viele davon bestätigen.