3,99 €

Mehr erfahren.

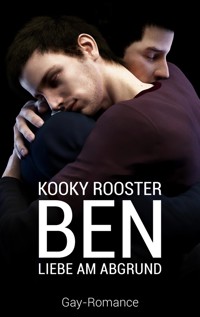

- Herausgeber: BookRix

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Thomas legt jede Weihnachten die Strecke von tausend Kilometer zurück, um mit seiner Familie Weihnachten zu feiern. Mit dem Auto. Eine besinnliche Zeit von zwei Tagen, in der er über sein verkorkstes Leben nachgrübeln und Pläne für eine baldige Therapie gegen seine Flugangst schmieden kann.

Dieses Jahr allerdings will sich das besinnliche Kopfzerbrechen einfach nicht einstellen – was zum einen am plötzlichen Wintereinbruch mit obligatorischem Schneechaos liegt, andererseits an Tobias, dem einzigen Mann, der den sonst so … besinnlichen … Thomas auf die Palme bringen kann.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Fahr zur Hölle ...

... besinnliche Zeit

Den EntenBookRix GmbH & Co. KG81371 München– Round One –

Aus winzigen Augen starrte ich auf die schwarze Brühe in der weißen Porzellantasse, um meinen Magen auf den Schock vorzubereiten, der ihn bald ereilen würde. Es war kurz nach sieben Uhr morgens und es herrschte bereits reges Treiben. Ich wusste bis heute gar nicht, dass der Coffeeshop bei mir um die Ecke bereits so früh geöffnet hatte. Geschirr klimperte, Zeitungen raschelten und frisch hereinkommende Gäste stampften ächzend den Schnee von den Stiefeln. Immerhin war noch niemand auf die Idee gekommen, die andächtige frühmorgendliche Betriebsamkeit durch Beschallung mit Weihnachtsliedern zu stören.

Die Leute, die hereinkamen, trugen einen glitzernden Panzer aus Schnee auf Schultern, Hüten und Mützen, hatten rosa Wangen und Nasen und empfingen die heimelige Wärme des Lokals mit fröhlichen Worten.

„Oh, hier ist es schön warm.”

„Na, dieses Jahr gibt es wohl endlich mal weiße Weihnachten!”

Die Kellnerin, fahl aber fröhlich, tat jedes Mal so, als hätte noch niemand zuvor diese Sprüche abgelassen, lachte, scherzte.

Ich saß direkt neben dem riesigen Schaufenster und blickte hinaus in den Wahnsinn aus Morgenverkehr, Wintereinbruch und Weihnachtsstress. Da musste ich in wenigen Minuten raus, um eine über tausend Kilometer lange Reise anzutreten. Mit dem Auto. Natürlich war das der helle Wahnsinn. Geplant war, am ersten Tag fünfhundert Kilometer zurückzulegen, in einer kleinen Pension, in der ich ein Zimmer reserviert hatte, zu übernachten und dann die restliche Strecke zu fahren. Ziel der Reise war mein Elternhaus, das ich am Abend des dreiundzwanzigsten erreichen wollte. Da die Entfernung durch meine Flugangst nur beschwerlich zu überwinden war, kam ich stets nur zwischen Weihnachten und Silvester nach Hause zu meiner Familie. Fünfhundert Kilometer pro Tag waren normalerweise kein Problem. Daher plante ich auch, meine jährlichen Weihnachtseinkäufe auf dieser Reise zu erledigen. Diesmal aber könnte es verdammt knapp werden, denn wenn dieses Schneetreiben weiterhin anhielt, würde ich weite Teile der Strecke nur im Schritttempo vorankommen.

Die letzten Wochen waren enorm stressig gewesen. Auf der Arbeit hatte ich massenhaft Überstunden geschoben, sodass die Geschäfte bereits geschlossen hatten, wenn ich aus der Firma kam. Außerdem war ich auch seelisch nicht in der Verfassung, mir Gedanken über Geschenke zu machen, denn pünktlich am ersten Advent ging meine Beziehung in die Brüche. Das war mittlerweile ein grausam anmutendes Muster. Jeder meiner bisherigen Partner hatte mich spätestens zwei Wochen vor Weihnachten verlassen. Mit acht Monaten war die letzte auch die längste Beziehung meines Lebens gewesen und Jürgen hatte dasselbe – fast im Wortlaut – gesagt, wie alle anderen auch:

„Du bist nicht da. Du lässt dich nicht ein. Neben dir fühlt man sich einsam.”

All meine Verflossenen bemängelten meine Abwesenheit. Noch immer, selbst nach sieben Beziehungen, die ich nach demselben Muster in den Sand gesetzt hatte, begriff ich nicht, worauf meine Ex-Freunde hinaus wollten, was exakt sie meinten. Ich war doch da und machte alles mit. Wie sollte das funktionieren, sich neben einem Menschen einsam zu fühlen? Wollten sie etwa noch mehr Zeit mit mir verbringen? Das war kaum mehr möglich – immerhin opferte ich jede freie Minute für sie.

Durch die Bank waren meine Eindrücke konträr zu denen meiner Verflossenen: Ich fühlte mich eingeengt, belagert und hatte immer das Gefühl, man wolle mir etwas wegnehmen. Meiner bescheidenen Ansicht nach, musste man sich auch in einer festen Beziehung selbst treu bleiben, sich selbst bewahren, sonst löste man sich auf und es gab am Ende niemanden mehr, den man lieben konnte. Offenbar sahen meine Partner das anders und warfen, einer nach dem anderen, im Dezember das Handtuch. Um die Trennung zu verdrängen, steigerte ich mich in die Arbeit hinein, verbrachte so viel Zeit wie möglich in der Firma. In den nächsten zwei Tagen, wenn ich allein mit dem Auto quer durch Europa von Hamburg nach Wien reiste, würde ich ausreichend Gelegenheit haben, gründlich darüber nachzudenken, was in meinem Liebesleben falsch lief.

Da ich bei diesem Schneetreiben ungern mit dem Auto fuhr, wenn es auch noch dunkel war, und mich die Wetterlage zudem an einem zügigen Vorankommen hindern würde, hatte ich beschlossen, drei Stunden früher loszufahren, als ursprünglich geplant.

Ein Blick auf die Uhr. Es war fünf nach sieben. Um diese Zeit lag ich normalerweise noch im warmen Bett und schlief tief und fest. Daher meine kleinen Augen. Daher auch der schwarze Kaffee. Das künstliche Licht tauchte das Lokal in ein heimeliges Gelb, während die Welt da draußen in einem frostigen Eisblau tobte. Obwohl die Räumungsdienste seit drei Uhr morgens ackerten, wie die Teufel, hatte sich schon wieder eine weiße Schneedecke Straßen und Gehwege zurückerobert. Die parkenden Autos waren unter fast dreißig Zentimeter Neuschnee begraben. Auch meinen Wagen musste ich noch freischaufeln. Immerhin hatte ich in weiser Voraussicht mein Gepäck bereits gestern Abend im Kofferraum verstaut, damit ich heute Morgen nur noch aus dem Bett fallen und loszufahren brauchte. Doch die städtischen Räumungsdienste hatten mein Auto straßenseitig in vereisten Schnee eingemauert. Die Aussicht darauf, schlaftrunken bei minus zehn Grad schwere körperliche Arbeit zu verrichten, hatte mich dazu veranlasst, lieber erst einmal den gemütlichen Coffeeshop um die Ecke aufzusuchen. Ich bestellte eine zweite Tasse schwarzen Kaffee, um wach zu werden, aber auch – das gab ich zu – um Zeit zu schinden. Vielleicht kam in der Zwischenzeit der alljährliche Weihnachtsföhn und taute den Schnee binnen Minuten weg.

Das Glöckchen über der Tür bimmelte und ich riss mich vom winterlichen Chaos da draußen los, um den neuen Gast zu mustern. Er war genau mein Typ. Groß, breite Schultern und so viel durch Thermohosen und Anorak erkennbar, athletisch gebaut. Ich schätzte in auf mein Alter, um die dreißig herum. Für diese Jahreszeit unüblich, trug er einen riesigen Tramper-Rucksack auf dem Rücken – diese Dinger hatte ich bisher nur im Sommer gesehen. Unter der tief in die Stirn gezogenen Mütze blitzte braunes Haar hervor und der Schal versteckte Kinn und Mund. Obwohl ich durch diese winterliche Vermummung kaum etwas von seinem Gesicht sehen konnte, ahnte ich, dass er äußerst attraktiv war. Sein ganzes Auftreten hatte etwas an sich, das mich in den Bann zog, mein Herz höher schlagen ließ. Eine aufregende Vertrautheit umarmte mich. Seine geschmeidige Art, sich zu bewegen und diese Gelassenheit, mit der er den Schnee von den Stiefeln stampfte, zwangen mich dazu, mir vorzustellen, wie er beim Sex aussehen musste – nackt, schwitzend, voller Energie.

Er marschierte an mir vorbei und schlenderte um die Tische herum. Da er freie Plätze geflissentlich ignorierte, ging ich davon aus, dass er jemanden suchte, mit dem er hier verabredet war. Ob er schwul war? Blöder Gedanke, nicht jeder hübsche Kerl stand auf Männer und selbst wenn – was hätte ich davon? In ein paar Minuten war ich hier weg und der Typ sah nicht unbedingt wie ein Stammgast aus, sondern eher, wie ein Mann auf der Durchreise. Vermutlich würde ich nach meiner Rückkehr dennoch öfter als sonst hier herkommen und mich der naiven Hoffnung hingeben, ihn wiederzusehen.

Dabei hatte ich von Männern vorerst die Nase gestrichen voll. Wie nach jeder Trennung und daher jedes Jahr zu Weihnachten, schwor ich mir, Beziehungen für immer bleiben zu lassen. Fest der Liebe, von wegen! Nun, vermutlich war damit nur Nächstenliebe gemeint, die freundschaftliche und familiäre Liebe, aber keinesfalls die amouröse. Aber ich war ein Idiot, inkonsequent und dazu verdammt, denselben Fehler immer und immer wieder zu begehen. Spätestens, wenn der Frühling ins Land zog, wurde ich wieder zappelig und nicht besonders wählerisch. Vielleicht war auch das mein Problem mit Männern. Ich ließ mich zu früh auf sie ein.

„Thomas?” Was für eine angenehme Stimme! Ein wohliger Schauer jagte über meinen Rücken. Wer sprach meinen Namen so wunderbar aus? Ich hob den Kopf und mein Herz rutschte in die Hose. Das Lokal war aufgebaut wie ein Doughnut. Während ich dem hübschen Kerl gedankenverloren nachgesehen hatte, war der auf der anderen Seite wieder aufgetaucht und stand nun direkt neben mir. Woher kannte er meinen Namen? Mein Blick sprach vermutlich nicht gerade von Intelligenz. Aus der Nähe – wie er mich so direkt anblickte – war er noch um ein Vielfaches schöner. Er hatte eine gerade Nase und feine, kaum wahrnehmbare Sommersprossen schimmerten auf der von der Kälte geröteten Haut. Seine Augen und Mundwinkel umspielten kleine Fältchen und … Himmel! Diese Augen! Bisher hatte ich in meinem Leben nur einen Mann getroffen, dessen Iris einen so schönen Verlauf, von einem tiefen Blau nahe der Pupille, bis zu einem satten Haselnussbraun zum Rand hin hatte.

„Tob...”, begann ich und bremste sogleich ab. Er konnte es nicht sein. Nicht hier. Nicht tausend Kilometer von daheim entfernt. Nicht heute. Vermutlich hatte er nur zufällig dieselbe Augenfarbe. Den Mann, den ich vor mir zu haben glaubte, hatte ich zuletzt vor fast zwölf Jahren gesehen. Damals war er weit zierlicher gewesen, als jetzt – zwar sportlich, aber bei weitem nicht so … männlich. Wir waren damals beide gerade mal achtzehn gewesen.

„Kennst du mich nicht mehr?”, rief er fröhlich und riss sich die Mütze vom Kopf. Er strubbelte mit den Fingern durchs braune Haar und stellte den Rucksack neben sich auf den Boden. Als er sich den Schal vom Hals wickelte und mir damit einen Blick auf sein energisches Kinn gewährte, war ich mir sicher. Das war Tobias. Älter, männlicher und mit einem ebenmäßigen Dreitagebart, der meine Knie weich machte, aber er war es. Ich schluckte schwer. In meinem Bauch tobte wilde Aufregung, mein Herz hämmerte und meine Hose wurde eng. Das konnte ich gerade ganz gewiss nicht gebrauchen. Nicht im Zusammenhang mit Tobias, nicht heute und überhaupt niemals.

Ohne mich zu fragen, ob der Platz frei und ich einverstanden war, ließ er sich mir gegenüber auf den Stuhl plumpsen und schälte sich dabei aus dem Anorak. Wie selbstverständlich warf er die Jacke mitsamt Schal und Mütze über meine Sachen auf der Sitzbank.

„Tobias”, brummte ich. Mein Blick glitt über seine Schultern, die Brust, den Bauch – selbst durch den dicken Pulli zeichnete sich ein fester Körper ab, eine einzige Verheißung. Dieser Mann gefiel mir zu gut, leider. Er war alles, was ich wollte, fürchtete, hasste und liebte.

„Na also! Hast du deinen alten Bruder doch noch wiedererkannt!”, stieß er erfreut aus. Er lachte, winkte die Kellnerin herbei und bestellte eine Tasse Tee.

„Sag das nie wieder!”, knurrte ich. So glücklich er wirkte, mich zu sehen, so sehr frustrierte es mich. Es gab einen guten Grund, warum ich tausend Kilometer von daheim weggezogen war, und der saß nun vor mir und strahlte mich an, als … wäre nie etwas geschehen. Auch wenn der Vorfall zwölf Jahre her und für Tobias vielleicht verjährt war, für mich spielte er nach wie vor eine Rolle und er würde auch unser ganzes Leben lang zwischen uns stehen. Leider war der Hass nicht das Einzige, das sich hartnäckig gehalten hatte. Viertausendfünfhundert und achtundvierzig Tage waren vergangen, seit ich die Flucht angetreten hatte, um nicht mehr in seiner Nähe sein zu müssen und jetzt, sieben missglückte Beziehungen und ein erfolgreiches Studium später, stand ich wieder genau am Anfang. Mein Herz trommelte gegen den Brustkorb, machte mich kurzatmig, in meinem Bauch kitzelte es rauf und runter und meine schweißnassen Finger begannen zu zittern. Ich hasste ihn und ich liebte ihn – schon wieder, noch immer.

„Was soll ich nicht mehr sagen? Bruder?”, fragte Tobias und nickte der Kellnerin dankend zu, die eine Tasse heißes Wasser vor ihn auf den Tisch stellte. Er pfriemelte den Teebeutel aus der Verpackung und tauchte ihn in die dampfende Flüssigkeit, wobei sich bernsteinfarbene Wölkchen ausbreiteten.

„Was machst du hier?”, fauchte ich ihn an. Tobias hob die Augenbrauen.

„Freut mich auch, dich zu sehen!”, erwiderte er und schmunzelte über meine Unhöflichkeit.

„Mich … nicht!”, stellte ich klar.

Mit einem einzigen Schluck, der mir beinahe die Speiseröhre verbrühte, kippte ich meinen Kaffee runter und fischte die Geldbörse aus der Gesäßtasche.

„Ich muss los”, murmelte ich und kramte nach ein paar Euro. Die Münzen klapperten auf der Marmortischplatte und mit hastigen Bewegungen wühlte ich meine Jacke unter seinen Sachen hervor. „Ein schönes Leben noch!”, schmetterte ich ihm hin und sprang hoch. Raus hier. Frische Luft schnappen. Mir war zum Schreien. Jetzt durch halb Europa fahren? Am liebsten hätte ich mich in meiner Wohnung verbarrikadiert und im Bett versteckt.

Jedes Jahr bereitete ich mich gen Weihnachten hin schon wochenlang auf die Möglichkeit vor, Tobias in Wien über den Weg zu laufen – immerhin waren unsere Eltern Nachbarn und seit Jahrzehnten gut befreundet. Ihm hier in Hamburg zu begegnen, während ich schlaftrunken in einem Coffeeshop saß und gedanklich bereits auf der Heimreise war … das erwischte mich eiskalt. Mein Schutzwall hatte seine vollständige Stabilität erst dann erreicht, wenn ich über die Landesgrenze fuhr. Mit seinem unerwarteten Auftauchen trampelte Tobias mitten in mein Herz und verwüstete es. Ich musste den Schock erst einmal verdauen, mich sammeln.

Immerhin hatte ich ja nun zwei Tage Zeit, die Sache auf die Reihe zu kriegen und Tobias ein weiteres Mal aus meinem Herzen zu fegen. Mein Auto war unter den Schneemassen kaum mehr auszumachen und die körperliche Arbeit, es freizuschaufeln, kam mir nun mehr als gelegen. Auf diese Weise konnte ich meine Nervosität abbauen, die Wut, den Hass.

– Round Two –

„Hast du eine Schaufel?” Vor Schreck fuhr ich hoch. Ganz beschäftigt damit, vor mich hingrummelnd das Auto abzukehren, hatte ich nicht mitbekommen, dass Tobias sich neben mich gestellt hatte. „Ich könnte schon Mal anfangen, straßenseitig den Schnee wegzuräumen”, schlug er vor und klatschte motiviert in die Hände. Diese Selbstverständlichkeit, mit der er sich mir aufdrängte, verblüffte mich, nein – sie ärgerte mich, und zwar maßlos. Tobias tat geradewegs so, als wären wir Nachbarn, sähen uns täglich und fänden es ganz normal, einander beim Schneeschaufeln, Rasenmähen oder Autowaschen zu helfen.

„Ich komme alleine klar!”, murmelte ich, wandte ihm den Rücken zu und fegte den Schnee mit einer solchen Wucht vom Autodach, dass ich ihn mit der weißen Pracht von oben bis unten anstaubte. Auch wenn es versehentlich passiert war, erfreute Genugtuung mein Herz. Mit einer ausholenden Bewegung raffte ich eine weitere Ladung Schnee und schleuderte sie ihm nun mit Absicht entgegen.

„Ich habe nicht gefragt, ob du alleine klar kommst, sondern ob du eine Schaufel für mich hast!”, meinte Tobias gelassenen und wich mit einem ruhigen Schritt zur Seite.

„Für dich habe ich gar nichts!”, knurrte ich und fegte mit noch mehr Schwung das Auto ab, um Tobias weiterhin mit Schnee zu bewerfen – was ihn nicht sonderlich beeindruckte. Mein Verhalten war kindisch, das war mir bewusst, aber diese Unverfrorenheit, plötzlich hier aufzutauchen, als wäre es das Normalste auf der Welt und mir auch noch beim Schneeräumen helfen zu wollen, vernebelte mir das Hirn.

„Okay, dann schau ich eben zu!” Tobias stellte den Rucksack neben sich auf den Gehweg, verschränkte die Arme vor der Brust, und neigte wie ein Kunstkritiker den Kopf, um mich zu betrachten, wie ein abstraktes Bildnis. ‚Thomas Lehner – Wut im Schnee.‘ Tobias verfolgte nicht nur mit höchstem Interesse meine Herangehensweise, ein Auto von Schnee zu befreien, sondern musterte mich außerdem von Kopf bis Fuß. Seine Blicke brannten auf meiner Haut, kribbelten, machten mich unruhig und bald war mir mein eigener Körper im Weg. So konnte ich unmöglich weiterarbeiten. Tobias machte mich mit seinem Starren nicht nur unglaublich nervös – er erregte mich bis in die Haarspitzen. Mit einem von Lust und Wut berauschten Hirn war ich weder in der Lage, einen Besen noch eine Schaufel zu halten – es machte mich zudem unfähig, nachher mein Auto durch das winterliche Verkehrschaos zu manövrieren.

„Warum haust du nicht einfach ab!”, fauchte ich daher. Alles wäre leichter, wenn Tobias weg wäre – da war ich mir sicher.

„Kannst du mich mitnehmen!”, fragte Tobias. Der letzte Gedanke, der noch in den einsamen Hallen meines Gehirns herumgetorkelt war, plumpste hin und schlug sich dabei die Vorderzähne aus.

„Was? Mitnehmen? Wohin?”, faselte ich verwirrt und ließ den Arm mit dem Besen herunterbaumeln. Das Schneegestöber war so heftig, dass man keine zwanzig Meter weit sehen konnte und während ich dastand, wie ein Ölgötze, wurde mein Auto bereits wieder mit einer dünnen Schneeschicht gezuckert.

„Nach Hause!”, erklärte Tobias und zuckte mit den Schultern, als wäre das völlig klar. Mein zahnloser Gedanke lag noch immer auf dem Bauch und versuchte, sich zu orientieren.

„Du wohnst hier in Hamburg?”, fragte ich verblüfft. Tobias kicherte und schüttelte über mich Dummerchen den Kopf.

„Nein … ich meine ‚nach Hause‘, nach Wien, zu unseren Eltern.”

„Du meinst …” Mir wurde mulmig. „… bis … ganz … Das sind über tausend Kilometer!”, rief ich empört aus.

„Ich weiß!”, sagte Tobias amüsiert und blinzelte Schneeflocken aus den Augen. „Ist ja nicht so, als müsstest du einen Umweg fahren. Du legst den Weg doch sowieso zurück.”

„Allein!”, grunzte ich. „Ich fahre allein!”

„Ist das nicht ganz schön langweilig? Wie lange bist du denn da unterwegs?”, fragte Tobias.

„Zwei Tage”, blökte ich. „Und ich kann mich sehr gut mit mir allein unterhalten!” Tobias begann schallend zu lachen. „Ich meine …”, verbesserte ich mich kleinlaut. „… ich brauche etwas Zeit … für mich!”

„Ach ja? Warum denn?”, wollte Tobias wissen und hob eine Augenbraue. „Um über dein vergeudetes Leben nachzudenken?” Mein Mund klappte auf. Was nahm sich dieser Idiot eigentlich heraus?

„Verschwinde!”, fuhr ich ihn an.

„Ups, hab ich etwa einen Nerv getroffen?” Tobias grinste breit.

„HAU EINFACH AB!”, schrie ich, packte im Reflex Schnee vom Autodach, formte einen Ball und schmetterte ihn Tobias mitten ins Gesicht. Ich schnaubte verblüfft. Normalerweise verfehlte ich ein Ziel um mehrere Meter, je nach Entfernung. Einen solchen Treffer hatte ich bis dato noch nie gelandet. Auch wenn es mich insgeheim freute, Tobias so perfekt erwischt zu haben, plagten mich Gewissensbisse. Hoffentlich hatte ich ihn nicht verletzt. Tobias spuckte Schnee und wischte sich übers Gesicht.

„Wow”, nuschelte er anerkennend. „Hast du trainiert?” Mit einem ungehaltenen Zischen drehte ich ihm den Rücken zu und widmete mich wieder dem Auto. Ich kehrte das Heck ab und öffnete den Kofferraum. Plötzlich stand Tobias so dicht neben mir, dass er mich rempelte und packte die Schaufel, die ich eben herausheben wollte. Dabei schloss er seine kräftige Hand zur Hälfte über meiner. Seine warme, raue Haut und der feste Griff zischten wie ein heißer Blitz durch meinen Körper. Ich zuckte zurück und überließ Tobias die Schaufel.

„Du kannst ja derweil das Eis von den Scheiben kratzen!”, schlug Tobias vor, als wäre es sein Auto. Da es trotz allem ein guter Vorschlag war und ich aufgrund meiner momentanen Erregung zu keinen konstruktiveren Gedanken fähig, öffnete ich die Beifahrertür und holte den Eiskratzer aus dem Handschuhfach. Als ich wieder aus dem Auto kletterte, bekam ich gerade noch mit, wie Tobias seinen Rucksack in meinem Kofferraum verstaute.

„Ich glaub ich spinn!”, stieß ich fassungslos hervor. „Nimm deinen beschissenen Rucksack wieder aus meinem Auto!”

„Relax!”, trällerte Tobias fröhlich, packte tatkräftig die Schaufel und begann, den festgefrorenen Schnee von meinem Auto wegzuschippen.

„Ich nehm’ dich nicht mit!”, fauchte ich. „Nur, weil du mein Auto freischaufelst, heißt das noch lange nicht, dass ich dich zwei Tage quer durch Europa kutschiere! Wenn das dein Plan sein sollte, dann lass ihn fallen – er funktioniert nicht!”

„Abwarten!”, murmelte Tobias unbeeindruckt und wütete in den Eisklumpen, die die Schneefräsen an mein Auto gepresst hatten.

„Du kriegst mich nicht rum”, murmelte ich und begann, das Eis von der Windschutzscheibe zu schaben. Tobias schmunzelte wissend und brachte mich damit zur Weißglut. Bloß, weil er zum niederknien aussah und mir weiche Knie machte, hieß das nicht, dass ich ihn nicht auch hassen konnte. Und wie ich ihn hasste – mit seiner nervtötend sorglosen, fröhlichen Art … Verdammt! Für genau die liebte ich ihn auch. Trotzdem – der Hass überwog!

Als ich das letzte Fenster von der Eisschicht befreit hatte, lief mir der Schweiß über den Rücken. Auch Tobias schien es beim Schippen warm geworden zu sein. Er warf die Schaufel in den Kofferraum, lief ums Auto herum und riss sich die Mütze vom Kopf. Mit einem aufregenden Kitzeln im Bauch betrachtete ich seine zerstrubbelten Haare. Tobias war von der eisigen Luft und der Anstrengung rot im Gesicht. Er grinste mich an, zwinkerte mir zu und öffnete den Reißverschluss seines Anoraks. Ich war zu beschäftigt damit, das erregende Ziehen in meinem Schwanz zu genießen, um rechtzeitig zu registrieren, dass Tobias wie selbstverständlich auf den Beifahrersitz kletterte. Noch ehe ich lauthals dagegen protestieren konnte, schlug er die Autotür zu. Bastard.

„Raus!”, zischte ich, als ich mich hinter das Steuer klemmte. Wow – im beengten Innenraum des Wagens wirkte Tobias verstörend präsent – noch präsenter, als er ohnedies schon wirkte.

„Stell dich nicht so an”, meinte Tobias und funkelte mich provokativ an. „Du wirst deinen Bruder doch nicht über Weihnachten allein in dieser großen fremden Stadt zurücklassen.” Woher nahm er bloß diese Gewissheit, dass er mit mir so umspringen durfte?

„Wir sind keine Brüder – hör auf mit dem Quatsch!”, fuhr ich ihn an.

„Was regst du dich denn so auf?”, fragte Tobias belustigt. „Ich erinnere mich, dass du einmal ziemlich erpicht darauf warst, mich einen Bruder zu nennen.” Er strahlte mich verstörend intensiv an. „Mir hat das sehr gefallen – wäre doch schön, wenn es wieder so wäre.” Mein Magen krampfte sich zusammen. Es hatte tatsächlich Jahre gegeben, da behaupteten wir steif und fest, Brüder zu sein. Unseren Eltern amüsierten sich über unsere kindliche Albernheit – selbstverständlich waren wir nicht miteinander verwandt und darüber war ich mittlerweile sehr froh. Zu gut konnte ich mich noch daran erinnern, dass es Tobias in der Schule auf einmal verdammt unangenehm gewesen war, mich überhaupt zu kennen. Allerdings verleugnete ich ihn genauso.

„Das war im Kindergarten!”, erinnerte ich ihn. „Das ist vierundzwanzig Jahre her! Und jetzt steig aus meinem Auto, verdammt!”

„Für mich hat sich daran nichts geändert”, behauptete Tobias und lächelte mich nostalgisch an. Ich brach in zynisches, beinahe hysterisches Lachen aus, vielmehr ein total überspanntes Johlen.