3,99 €

Mehr erfahren.

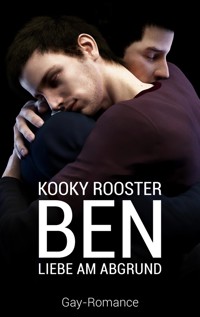

- Herausgeber: BookRix

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Was haben der Butterfly-Effekt, eine Straight-Parade und Türrahmen gemeinsam? Liebeskranke Männer, die auf Männer stehen und dabei den einen oder anderen Umweg nehmen. Wie Lukas, der sich freiwillig für ein Schulprojekt meldet, in dessen Rahmen er einen Jungen küssen muss; oder Pauls Nachbar, der nach dem Schauspielunterricht eine wahrlich verstörende Affaire eingeht; Theo, der auf sein Recht pocht, kein Privatleben haben zu müssen, um einen Partner zu finden; ein experimentierfreudiger Student, der im Was-wäre-wenn-Spiel seines Kommilitonen verlorengeht; Simon, der im denkbar ungünstigsten Moment die einmalige Chance erhält, seinen großen Schwarm zu retten; und Theodor Kern, ein ambitionierter Stadtrat, der mit Hausbesetzter "Morchel" ringt. Außerdem gibt es da auch noch diese etwas andere Welt, in der sich Heteros outen und um ihr Recht auf Ehe und Elternschaft kämpfen müssen.

In sieben schwulen Kurzgeschichten erzählt Kooky auch in Band 2 von der Liebe zwischen Männern. Ungewöhnlich, bittersüß, herzzerreißend und ein bisschen abgedreht.

Achtung: Dies ist die überarbeitete Fassung von "Kussbilanz, Kurzgeschichten – Band 2", und enthält zwei Bonusgeschichten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Kussbilanz 2

Sieben schwule Kurzgeschichten

Achtung: Dies ist die überarbeitete Fassung von "Kussbilanz, Kurzgeschichten – Band 2", und enthält zwei Bonusgeschichten.BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenInhalt

Kameragesicht

Wenn ein paar Leute bei Tisch sitzen und Suppe essen, und einer sagt: »Da fehlt Salz«, dann gibt es immer einen, der hört stattdessen: »Lukas, hol mir bitte das Salz von dort drüben.«

Wenn die Klasse für ein Schulprojekt beisammenhockt, in dessen Rahmen ein schwuler Kurzfilm gedreht werden soll, und jemand sagt: »Wir brauchen noch jemanden, der den Paul spielt«, dann hört jemand wie Lukas: »Lukas, du spielst Paul.«

Ein Mangel an Fiona

Angeblich lernt jeder Zehnte seinen Partner auf der Arbeit kennen. Damit ist das Büro Platz drei unter den bevorzugten Jagdgründen für liebeshungrige Singles und notorische Fremdgeher.

Normalerweise.

In Theos Firma aber herrscht ein massiver Männerüberschuss.

Als ein Kollege in den wohlverdienten Ruhestand geht, und ein neuer technischer Zeichner gesucht wird, ist das für ihn und seine (nach Büroromanzen ausgehungerten) Kollegen wie eine Annonce in einem Partnervermittlungsinstitut.

Weltfremd

42: Die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Laut Douglas Adams gehören wir zu dem Experiment, das nun die Frage zu dieser Antwort generiert.

Butterfly Effekt: Eine kleine, unbedeutende Situation löst Ereignisse aus, an deren Ende man sich Fragen stellt, die zu stellen man sich niemals auch nur hätte träumen lassen.

Beides erklärt und erklärt nicht, was an diesem Sonntagnachmittag mit ein paar Studenten passiert.

Mechanische Abläufe

Paul ist kein Schauspieler.

Paul kommt mit einem Drehbuch an.

Paul ist gearscht.

Eine heiße Affäre mit Türrahmen beginnt.

Es eskaliert.

Mal wieder.

World without Straights

Was wäre wenn … die Welt andersrum wäre? Homosexualität ist normal, Heterosexualität die Ausnahme. Fünf Freunde treffen auf dem Weihnachtsmarkt einen begehrenswerten Mann, der sich als heterosexuell outet und zur »Straight Parade« lädt.

So eine Sache von Dingen, die ihren Lauf nehmen

Verstand oder Gerd. In Simons Hirn ist nur Platz für eines von beiden. Aktuell ist er verliebt bis über beide Ohren. Das macht ihn nicht nur hypersensibel, sondern auch zu einem schlechten Autofahrer und einem leichten Opfer für Schabernack. Im denkbar ungünstigsten Moment erhält er die einmalige Chance, Gerd zu retten – und sich selbst in die Scheiße zu reiten.

Der Krieger und der Wassermann

Theodor Kern, ein ambitionierter Stadtrat, strebt eine steile Politikerkarriere an. Bei einem ehrgeizigen Wohnprojekt macht ihm Hausbesetzer »Morchel« einen Strich durch die Rechnung. Als Theo die Polizei für eine Zwangsräumung mobilisieren möchte, schlägt ihm der aufsässige Punk einen Kompromiss vor …

Kameragesicht

Ich schubse Sven und Sven schubst mich.

»Schwuchtel!«

»Selber Schwuchtel!«

Ich mache einen Schritt auf ihn zu, die Brust gebläht. Er auch. Unsere Gesichter sind nur wenige Zentimeter voneinander entfernt. Ich spüre Svens Atem auf meinen Lippen, rieche seinen Schweiß. Rums. Mit der Brust remple ich ihn. Er hält stand, rempelt zurück.

»Schwule Sau!«

»Arschficker!«

Ich stoße ihm meine Handballen grob in die Brust, Sven taumelt zwar einen Schritt zurück, aber er bewegt sich dabei geschmeidig, als würde ich ihn eher quengelig drängen als stoßen. Im nächsten Augenblick spüre ich die Wucht seiner Hände an meiner Brust und für einen Moment bleibt mir der Atem weg. Ich stolpere rückwärts. Er fängt mich auf, schlingt den Arm um meinen Kopf, nimmt mich in den Schwitzkasten. Ich lasse mich fallen, er sich auf mich. Sein Körper ist hart, sein Shirt nassgeschwitzt, sein Geruch fährt mir bis ins Hirn.

Wir rollen über den Rasen des Sportplatzes, ineinander verkeilt, ächzend, stöhnend, unverständliche Flüche ausstoßend. Hände, Ellenbogen, Knie. Mein Körper fühlt sich mittlerweile wund an. Meine Muskeln zittern von der Anstrengung. Bald kann ich nicht mehr.

Sven bleibt auf dem Rücken liegen. Ich hocke rittlings auf seinen Hüften. Sein Shirt ist bis zur Brust hochgerutscht. Die Knötchen seiner Nippel lugen unter dem Stoff hervor. Svens weißer Bauch hebt und senkt sich unter seinem heftigen Atem. Auch ich keuche. Meine Hände liegen auf seinen Seiten. Nackte Haut. Wie ist das denn passiert? Wie paralysiert starre ich auf seinen flachen Bauch, auf, ab, auf, ab, wie Wellen eines Meeres. Ein paar Härchen ranken unter dem Bund seiner Jeans hervor. Ein Schweißtropfen fällt von meiner Schläfe auf seinen Rippenbogen und sofort überzieht eine Gänsehaut seinen Körper. Ich schnaufe. Sven schnauft. Er schaut mir auffordernd ins Gesicht. Ich starre auf seinen Bauchnabel. Meine Fingerkuppen streicheln selbstvergessen über seine samtige Haut. Mein Herz hämmert.

»Cuuuuut!«, schreit Erwin und alle entspannen. »Was soll der Scheiß, Lukas? Du sollst ihn küssen, nicht seinen Scheißbauch anstarren.«

Einige Mitschüler kichern. Ich springe hoch, ohne Sven eines Blickes zu würdigen. Was soll der Scheiß? Gute Frage. Mir ist heiß. Kein Es-hat-verfluchte-dreißig-Grad-heiß, kein Du-machst-ja-auch-scheiß-Hochleistungssport-heiß, sondern mehr ein Du-hast-seine-Haut-berührt-und-fandest-das-geil-heiß. Mein Kopf dröhnt und ich muss weg hier. Nur eine Sekunde. Ich will nicht, dass jemand jetzt mein Gesicht sieht, meine Verwirrung, meine Panik.

»Wo willst du hin?«, schreit mir Erwin nach.

Gute Frage.

»Ich muss pissen!«, schreie ich zurück und eile über den Sportplatz davon.

Die Umkleide empfängt mich kühl, und still. Eine Wohltat. Seufzend lasse ich mich auf eine der Bänke sinken und werfe den Kopf in den Nacken.

Warum? Warum nur habe ich mich in diese Situation manövriert. Scheiß Appell-Ohr.

Vor einem Jahr haben wir das Vier-Ohren-Modell im Unterricht durchgenommen. Irgend so ein Kommunikationsprinzip. Viel hab ich mir davon nicht gemerkt, nur ein Beispiel ist mir plastisch in Erinnerung geblieben, weil es so sehr auf mich zutrifft:

Wenn ein paar Leute bei Tisch sitzen und Suppe essen, und einer sagt: »Da fehlt Salz«, dann gibt es immer einen, der hört stattdessen: »Lukas, hol mir bitte das Salz von dort drüben.«

Wenn die Klasse für ein Schulprojekt beisammenhockt, in dessen Rahmen ein Kurzfilm gedreht werden soll, und jemand sagt: »Wir brauchen noch jemanden, der den Paul spielt«, dann hört jemand wie ich: »Lukas, du spielst den Paul.«

Normalerweise ist es eine Sache von zwei Sekunden, für ein banales Filmprojekt einen Schauspieler zu finden. Jeder Zweite in unserer Klasse hält sich für einen Robert De Niro oder eine Meryl Streep. Am Ende der Planungsphase haben wir meistens lauter Stars aber keinen, der die Kamera bedienen oder die Mikros und Lichtreflektoren halten will. Diesmal jedoch war es genau andersrum. Am Ende hatten wir drei Kameramänner, fünf Beleuchter, vier Tontechniker und siebzehn Zuschauer, aber niemanden, der vor der Kamera stehen wollte.

Grund: schwuler Kurzfilm. Schwarzweiß. Acht Minuten. Zwei Protagonisten.

Schwerpunkt: innerer und äußerer Konflikt rund um das Thema Homosexualität an einer öffentlichen Schule.

Plot: Zwei Kerle, Paul und Felix, begegnen einander am Schulflur. Vom ersten Moment an fühlen sie sich zueinander hingezogen, aber sie verachten sich und den anderen für diese Gefühle und beginnen einander bei jeder Gelegenheit zu mobben. Schließlich der große Wendepunkt, die Rauferei am Sportplatz, die wir gerade dabei sind, zu drehen. Der wilde Körperkontakt löst in den beiden etwas aus und plötzlich kann Paul nicht anders und küsst Felix. Der stößt ihn grob weg und sie gehen sich fortan aus dem Weg.

Wegen des Endes haben wir lange gestritten. Die Mädchen wollten ein Happy End. Paul und Felix sollten zusammenkommen und dann vor der ganzen Schule zueinander stehen. Wir Jungs fanden das albern und total unrealistisch. »Zeigt uns nur einen Homo an unserer Schule, der zu sich steht«, haben wir sie aufgefordert. Da mussten sie dann einsehen, dass Romantik und Mut Quatsch sind, denn wenn man nach dem geht, was wir alle von uns zeigen, gibt es bei uns keine Homos, und wer liebt, wird verarscht.

Und jetzt hocke ich hier in der kühlen Umkleide, spüre noch immer Svens samtige Haut unter meinen Fingern, habe seinen Duft in der Nase und sehe seinen nackten, weißen Bauch, wie er sich beim Keuchen wölbt und einfällt. Ich kann sogar hören, wie die Luft durch seine Kehle, über Zunge und Lippen streicht, sein ganz individuelles Schnaufen, das mir ein warmes Kitzeln in der Brust beschert. Bin ich es? Der eine? Der Homo unserer Schule?

Die vergangenen drei Tage waren die Hölle. Oder der Himmel. Je nachdem, wie man es betrachten will. Im Gegensatz zu Sven bin ich absolut talentfrei, was die Schauspielerei betrifft. Wir müssen jede Szene fast zwanzig Mal drehen und am Ende ist Erwin, der sich als Regisseur aufspielt, immer noch unzufrieden mit mir. Zu Recht. Ich sehe ja selbst am Laptop, welch miese Performance ich abliefere. Meinetwegen sind wir gerade mal bei der Hälfte der Aufnahmen, dabei wollten wir heute die letzte Szene drehen.

Das Problem: Ich habe das, was man ein Kameragesicht nennt. Ich bin im Alltag lässig unterwegs, selbstsicher und unbeschwert, aber sobald eine Kamera auf mich gerichtet ist, passen meine Körperteile nicht mehr zueinander und meine Gesichtszüge lassen sich nicht mehr richtig steuern und meine Stimme klingt total peinlich. Binnen Sekunden verkrampfe ich und stehe wie ein Baumstamm in der Gegend herum, grinse debil und belle einzelne Silben, statt zu sprechen.

Sven ist das genaue Gegenteil. Seit zwei Jahren ist er nun bei uns in der Klasse und heißt noch immer der Neue, obwohl nach ihm noch eine Menge andere Mitschüler hinzugekommen sind. Er hat sich nie integriert und trägt im Alltag das Kameragesicht. Doch kaum steht er im Rampenlicht, fällt seine Verspannung ab und er kann Leuten in die Augen sehen, deutlich und klar sprechen, und er bewegt sich geschmeidig und selbstsicher.

Das hat mich am ersten Drehtag total irritiert, weil ich zunächst geglaubt habe, dass das, was da vor der Kamera zum Vorschein kommt, sein wahres Ich ist. Wir haben jene Szene gedreht, in der sich Felix (Sven) und Paul (ich) im Schulflur das erste Mal bewusst wahrnehmen und in unserem Blick sollte sofort erkennbar sein, dass wir uns begehren und deswegen anfangen, uns zu hassen. Also dieser innere Konflikt, Jugend, Liebe, Anderssein, Angst vor Ausgrenzung, Spott und so weiter.

Auf jeden Fall schaut mir Sven direkt in die Augen und ich kapiere nicht, dass er das nur spielt, weil ich mich ohne die Mauer, die normalerweise zwischen ihm und der Welt steht, irgendwie total gemeint fühle. Statt meine Rolle zu spielen, runzle ich also die Stirn und frage: »Was ist? Warum glotzt du mich so an?«

Erwin schreit: »Cuuuut!«, und macht mich gleich nach der ersten Aufnahme zur Sau. Das hätte er besser sein lassen, denn sein Unmut, gepaart mit Svens verwirrender Offenheit, haben mich noch mehr eingeschüchtert und meinen Kamerablick potenziert.

Mein Hauptproblem an diesem Tag: Ich konnte Sven nicht in die Augen schauen. Jedes Mal, wenn er mich so entwaffnend angesehen hat, und er hatte das echt drauf, dieses Zerrissene zwischen Begehren und Abscheu –, musste ich wegschauen.

Diese Szene ist aber der erste Schlüsselmoment im Film, der Augenblick, der die Zuseher fesseln und für die Geschichte begeistern soll. Am besten wäre gewesen, wenn mich gleich da, direkt am Anfang, jemand ersetzt hätte, der besser schauspielern kann als ich, weil sich da bereits abgezeichnet hat, dass wir mindestens doppelt so lange drehen werden müssen als geplant, wenn ich das mache. Aber keiner der Jungs wollte vor der Kamera einen anderen Jungen küssen.

Ich ja auch nicht. Scheiß Appell-Ohr. Jetzt muss ich da durch, und die anderen auch. Vielleicht haben sie es verdient, unter meiner Stümperhaftigkeit zu leiden. Motto: Feigheit wird bestraft.

Wie auch immer. Nach dem fünfzehnten oder zwanzigsten Take nimmt mich Sven auf einmal beiseite. Die ganze Zeit sagt er nichts, hört stoisch zu, wie mich Erwin zur Sau macht, wie die anderen mich auslachen, wie sie alle die Geduld mit mir verlieren, inklusive mir selbst – und dann, als mir schon das Wasser in den Augen steht und ich denke: Das fängt ja prima an, schon am ersten Tag die Nerven hinschmeißen – packt mich Sven am Oberarm und zieht mich beiseite.

»Schau mich an.« Mehr sagt er nicht, und obwohl die Kamera gerade nicht läuft, wirkt er total selbstbewusst – zumindest im Vergleich zu mir, was zu dem Zeitpunkt allerdings kein Kunststück war.

Ich hebe also den Kopf, blicke in zwei nougatbraune Augen und muss sofort wieder wegschauen, weil ich plötzlich keine Luft mehr kriege.

Er, ganz ruhig, wiederholt: »Schau mich an.«

Ich versuch’s nochmal. Klappt nicht.

Plötzlich legt er beide Hände auf meine Wangen, um meinen Kopf zu fixieren und mich zu zwingen, ihn anzusehen. Nur, weil ich mit den Nerven wirklich runter war, hab ich ihm das durchgehen lassen – und weil mich sein Mut total verblüfft hat. Ich meine, zwei Jahre ist er eine stille Silhouette, schaut niemanden an, redet mit niemandem, und nun schaut er mich nicht nur an und redet mit mir, er berührt mich sogar – normalerweise weicht er schon zurück, wenn auch nur im Entferntesten die Gefahr droht, dass ihn jemand streifen könnte.

In die Augen sehen konnte ich ihm aber immer noch nicht. Es war wie verhext. Ich blinzelte oder rollte mit den Augen, alles, nur, um ihn nicht anschauen zu müssen, und bin mir allmählich total bescheuert vorgekommen – zickig. Zickig bin ich mir vorgekommen. Was war denn schon dabei, Sven in die Augen zu schauen? Warum hab ich damit solche Probleme? Warum wollen meine Beine weglaufen und mein Herz stellt sich auf ihre Seite, indem es schon mal vorsorglich hämmert wie verrückt?

»Schau mich an«, hat Sven nur immer wieder ganz ruhig wiederholt, eigentlich geflüstert, immer leiser, bis ich ihn irgendwann ansehen musste, um noch zu verstehen, was er sagt. Und dann – war nichts. Es war ganz normal. Es war gar nicht schlimm. Da bin ich mir dann erst recht blöd vorgekommen. Zwanzig vermasselte Takes. Und wofür? Für nichts. Eigentlich war es sogar schön, ihm in die Augen zu sehen. Nicht im schwulen Sinn schön, sondern mehr so wohnzimmergefühlschön.

Danach war das mit der Anfangsszene kein Problem mehr, und als sie im Kasten war, hat mir Sven kurz zugezwinkert – eine richtig verwegene Geste für seine Verhältnisse – dann verfiel er wieder in seinen Kamerablick, während ich wieder lässig wurde und voller Selbstvertrauen, weil ich die Szenen nun doch noch prima hingekriegt hatte.

Seine Hände habe ich noch den ganzen Tag auf meinen Wangen gespürt, und nachts, als ich in meinem Bett lag und es im Zimmer stockfinster war und die Berührung schon zwölf Stunden zurücklag, spürte ich sie sogar noch stärker, als in dem Moment, in dem sie wirklich passiert ist. In dem Augenblick wurde mir erst so richtig bewusst, dass ich ihn im Laufe der Dreharbeiten würde küssen müssen.

Heute.

Jetzt.

Gleich.

Drei Tage haben wir uns nur vor der Kamera beschimpft und gerempelt, gestoßen, geschlagen, gespottet, getreten. Und wenn die Kamera aus ist, geht auch sein Licht aus und meines an. Für jede Einstellung brauchen wir mindestens zehn Takes, bis ich einigermaßen locker bin und nicht blöd grinse, obwohl ich gerade wütend sein müsste, oder leise nuschle, wo ich laut fluchen müsste, oder weil ich den Text vergesse oder nicht mitbekomme, dass die Kamera schon läuft.

Erwin sagt die ganze Zeit, dass ich ihm noch ein Magengeschwür bereiten werde. Er hat sich perfekt in die Rolle des cholerischen Hollywood-Regisseurs hineingelebt, so wie sich Stefan in einen echten Hollywood-Kameramann hineingelebt hat. Zumindest bemängelt er dauernd das Licht und treibt mich an, jetzt mal endlich zur Sache zu kommen, weil das Licht, das Licht. Dabei merkt er nicht einmal, ob es bewölkt ist oder die Sonne scheint.

Mir tut von dem ganzen Gerempel und Geraufe und Gerangel jeder Knochen und jeder Muskel weh. Dabei kämpfen wir noch nicht einmal wirklich, sondern tun nur so. Aber vor der Kamera soll es authentisch wirken und man würde sofort sehen, wenn wir uns zu sanft anpacken. Wir sind keine gelernten Schauspieler, die sich so perfekt aufeinander abgestimmt bewegen können, dass die Illusion entsteht, wir bekämen einen echten Kinnhaken, obwohl uns die Faust nur ganz sanft berührt.

Das heißt: Obwohl wir vorsichtig sind, erwischen wir uns zu oft zu hart. Vor allem, je müder wir werden und je genervter wir sind, weil es so schweineheiß ist und uns alle dauernd auf den Sack gehen. Erwin mit seinem ständigen »Cuuut« und »Lukas, ist das dein Ernst?« Stefan mit seinem ständigen: »Das Licht ist schlecht.« Nadja, die dauernd mit ihren duftenden Pinseln daherkommt und uns mitten in den unmöglichsten Situationen damit im Gesicht herumfegen muss. Klaus, der uns mit dem Mikro schon die ein oder andere Kopfnuss verpasst hat. Die anderen Mitschüler, die alle nichts zu tun haben, außer im Weg herumzustehen und uns nervös zu machen, zu plappern oder zu kichern. Irgendwann, da rempelt man dann echt, oder haut mal echt zu, einfach nur, weil es raus muss, auch, wenn Sven nichts dafür kann. Aber er macht es mit mir auch so. Wir bleiben uns da nichts schuldig.

Der trocknende Schweiß kitzelt an meinen Schläfen. Gleich muss ich wieder da raus in die Hitze, aufs Set, um mich wieder mit Sven zu prügeln und – ja – ihn zu küssen. Der pure Gedanke daran lässt meinen Magen zittern, aber da muss ich jetzt durch.

Bevor mir noch einer meiner Mitschüler in die Umkleide folgt, um mich zu holen, erhebe ich mich und trete hinaus in die Hitze. Tatsächlich ist schon Sabrina auf dem halben Weg zu mir und schwatzt mich voll, aber ich höre nicht hin, lasse sie links liegen wie ein Star seinen nervigen Fan, und geselle mich zur Gruppe um Erwin, Klaus, Stefan, Nadja, Sven und einigen anderen.

Es sieht nach hitziger Diskussion aus. Auf Erwins Schoß liegt das Drehbuch und ich sehe schon von weitem, dass darin wild herumgekritzelt worden ist. Das ist nichts Ungewöhnliches. Wir ändern dauernd das Script, wenn sich spontan eine bessere Idee ergibt, oft auch aus reinem Zufall, weil ein eigentlicher Fehler viel besser zur Situation passt. Auch jetzt höre ich aus der Diskussion Wörter wie authentischer heraus.

Als mich meine Mitschüler bemerken, verstummen sie und drehen sich zu mir um.

Ich nehme Sven wahr, zu bewusst, aber ignoriere ihn – oder tu zumindest so, denn auch, wenn er nicht in meinem Blickfeld steht, spüre ich seine Anwesenheit sehr eindrücklich und weiß nicht, ob mich das beruhigt oder nervös macht.

»Also, Lukas«, beginnt Erwin und alle Blicke lasten auf mir. Die anderen haben einen Wissensvorsprung und das fühlt sich scheiße an. »Wir haben die Szene etwas abgeändert.«

Ich presse die Lippen zu einem Strich, aber mit meinem Körper zeige ich betont lässig: Nur zu, ich verkrafte das.

»Die Idee von dir war gut, die mit dem Shirt. Wir machen das jetzt so: Du ziehst ihm das Shirt hoch – so wie du das vorhin gemacht hast – und bist von seinem Körper ganz eingenommen …«

»Das heißt geil«, wirft Klaus ein, falls ich das Wort eingenommen nicht verstehe. Ich ignoriere ihn.

»Also los!«, sagt Erwin und ich frage mich, ob ich irgendwie eine Hälfte der Anleitung verpasst habe.

»Wie jetzt. Ich bin von seinem Bauch … eingenommen … und dann?«

»Wie gehabt weiter. Sven stößt dich von sich runter und …«

Moment. Was ist mit dem Kuss?

»Moment«, sage ich. »Was ist mit dem Kuss?«

»Kein Kuss.« Erwin schüttelt den Kopf. »Wir haben beschlossen, dass es authentischer ist, wenn du nur von der Wirkung überwältigt bist, die sein nackter Oberkörper auf dich hat. Das erhöht die Spannung, macht es dramatischer.«

»Und authentischer«, präzisiert Klaus.

»Also ich finde, der Kuss sollte trotzdem rein«, meint Nadja und die anderen Mädchen beginnen zustimmend zu schnattern.

»Später«, knurrt Erwin, und daran merke ich, dass die Diskussion nicht demokratisch abgelaufen ist. Dennoch bin ich erleichtert, dass der Kuss nun doch noch nicht ansteht. Galgenfrist.

»Wann später?«, frage ich, um zu zeigen, dass ich prinzipiell überhaupt kein Problem mit der Kussszene gehabt hätte. Man macht sich verdächtig, wenn man wegen so etwas einen Arschpfropfen kriegt – auch wenn man der Einzige ist, der sich einen Schwulen spielen traut, abgesehen von Sven.

Schon eigenartig. Auch wenn er beim Drehbuchschreiben kaum den Mund aufgemacht hat, war irgendwie von Anfang an beschlossene Sache, dass er Felix spielt. Vielleicht habe ich aber auch nur verpasst, dass diese Rolle ausgelost wurde. In letzter Zeit kriege ich vieles nicht mit und ich halte es für besser, nicht zu genau nachzufragen. Warum spielst du einen schwulen Jungen? – wenn ich das frage, könnte man mich sofort dasselbe fragen, also nehme ich stillschweigend hin, dass Sven den Antagonisten spielt.

Und ich ihn küssen muss.

Irgendwann.

Aber in diesem Moment kommt mir der Kuss weit weniger schlimm vor als die Vorstellung, gleich wieder seine nackte Haut berühren zu müssen und seinen weißen Bauch sehen zu dürfen. Nicht, weil ich das nicht will, sondern weil ich es zu sehr will. Und dann muss ich mir wieder im hintersten Hinterkopf die Frage stellen, ob ich so einer bin. Ein Felix. Ein Paul. Ein Homo. Vielleicht ist es gar nicht mein Appell-Ohr gewesen, das hier geschrien hat, als die Rolle zu vergeben war, sondern mein Homo-Ohr, mein Unterbewusstsein, das mich mit der Kamera darauf schubsen wollte: Hey, Lukas, du bist schwul und du träumst von Sven.

Quatsch.

Hitzekoller.

Übermüdung.

Schmerzen.

Weiter nichts.

Ich bin einfach nur weichgeklopft – im wahrsten Sinne. Und jetzt begeben wir uns wieder in Position, um uns ein weiteres Mal zu schubsen und beschimpfen und zu Boden zu werfen und zu rangeln. Beim bloßen Gedanken will ich weglaufen oder wimmernd auf den Rasen fallen wie ein Loser. Dann muss ich daran denken, dass ich bei der Rauferei nun auch noch so geistesgegenwärtig sein muss, Sven das Shirt hochzuziehen. Es soll wie unabsichtlich aussehen, wie vorhin, nur dass das vorhin nicht mit Absicht passiert ist.

»Schwuchtel!«, schimpfe ich Sven, nachdem ich ihn geschubst habe.

»Selber Schwuchtel«, kontert er, und schubst mich zurück.

Ich will gar nicht mehr meine Brust straffen, weil ich weiß, dass er gleich seine Hände reinhauen und mir damit dem Atem rauben wird und mich dann in den Schwitzkasten nehmen und auf mich drauffallen. Ich will mich umdrehen und weglaufen. Soll jemand anderer den Paul spielen. Ich habe genug. Ich will nicht mehr.

Rums, ich falle auf den Hintern, dieselbe Stelle wie schon zwanzig Mal, und so spürt sich das auch an. Ich ächze auf, als Sven sich mit dem ganzen Gewicht auf mich fallen lässt. Wir rollen über den Rasen, umklammern uns, Svens Schweißgeruch steigt in meine Nase, seine Körperlichkeit ist trotz der Schmerzen wie eine Heimat. Zieh sein Shirt hoch, denke ich mitten in der Rangelei und bekomme den Stoff zu fassen, doch ich zerre es ihm nur hinten hoch. Als ich rittlings auf ihm hocke, kitzelt ihm das Gras den Rücken und das Shirt presst sich gegen seinen Bauch, so fest, dass ich es nicht einmal beiläufig hochschieben kann.

In meinem Ohr höre ich schon Erwins genervtes »Cuuuuut!«, doch stattdessen packt mich Sven, rollt sich mit mir herum, sodass er nun auf meinen Hüften sitzt und ich stelle fest, dass mein Shirt bis zur Brust hochgezogen ist und seine Finger über meine Haut streicheln. Ich blicke zu ihm hoch, nur eine Silhouette vor dem grellen, blauen Himmel.

Er keucht. Ich keuche. Wir schwitzen beide. Hier zu liegen ist angenehm und für den Bruchteil einer Sekunde vergesse ich die Kamera und Erwin und Klaus und Nadja und die anderen und Sven und freue mich einfach nur darüber, an einem schönen Sommertag auf einer Wiese zu liegen und das Gewicht meines ermatteten Körpers an die Erde abgeben zu können.

Dann wandert ein Schatten über mein Gesicht und im nächsten Augenblick werden meine Lippen von etwas Weichem umschlossen und etwas Feuchtes rutscht in meinen Mund. Mir ist, als würden wertvolle Stunden vergehen, ehe ich den nassen Fremdkörper mit meiner Zunge als Svens Zunge entlarve und den warmen, weichen Druck auf meinen Lippen als seine Lippen. Mein Gesicht kribbelt und ich kann nichts dagegen machen, dass sich mit Rekordgeschwindigkeit mein kleiner Freund regt und gegen Svens Hintern drückt.

Die Situation ist so völlig neuartig und unerwartet, dass ich sie erst für Einbildung halte, dann denke, sie würde von alleine vorbeigehen, dann wird mir klar, dass ich vor der Kamera und meiner ganzen Klasse auf dem Rasen liege, von Sven geküsst werde und davon einen Steifen kriege.