Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

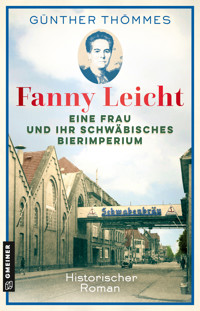

Im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert und zu einer Zeit, in der Männer nicht nur im Biergeschäft das Sagen haben, kämpft Fanny Leicht unermüdlich für den Erhalt und den Erfolg ihrer Familienbrauerei in Vaihingen. Mit Mut und Entschlossenheit trotzt sie persönlichen Verlusten und der Herabwürdigung ihrer Leistungen - nicht zuletzt durch ihren Ehemann - und wird bis in die 1930er Jahre zur treibenden Kraft hinter einem Vermächtnis, das einst größer sein wird als sie selbst.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 296

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Impressum

Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2025 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Satz/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © Brauerei Leicht, 1942 Stadtarchiv Stuttgart – 101-FN250-10594-Vai-2

ISBN 978-3-7349-3368-4

Zitat

»Frauen

können kein Bier

brauen!«

(Sagt mein Vater …)

Haftungsausschluss

Die Handlung dieses Buches ist zwar frei erfunden, aber gewisse Ähnlichkeiten oder Übereinstimmungen mit tatsächlichen Begebenheiten und Personen sind durchaus beabsichtigt. Nach dem Motto historischer Romane: »So könnte es gewesen sein.«

Vorbemerkung

Dieses Buch schildert – romanhaft ergänzt – den Lebenslauf einer der bemerkenswertesten und tüchtigsten Frauen in der Geschichte des Biers.

Fanny Leicht war ein sehr wichtiger Teil eines Dreigestirns aus Ehefrau, Ehemann und Sohn, die aus nichts heraus eine der größten Brauereien Deutschlands erschufen.

»Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft«, sagte einst Wilhelm von Humboldt.

Aber auch wenn man Menschen der Vergangenheit kennenlernen möchte, ist es wichtig zu wissen, wo diese herkamen. Daher gehen wir einen Schritt weiter zurück und beginnen bei der Familie ihres Gatten Robert Leicht. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts reisen wir ins Fürstentum Hohenlohe, nach Künzelsau.

Und noch eine Anmerkung:

Die Geschichte einer schwäbischen Familie sollte eigentlich authentische, lebhafte Dialoge auf Schwäbisch enthalten. Ich als Nicht-Schwabe habe es versucht; es war zu peinlich.

Daher habe ich mich für Dialoge auf Hochdeutsch entschieden. Schwäbische Leserinnen und Leser dürfen gerne in Gedanken übersetzen.

Der Autor

1. Kapitel

»Auch wenn wir den Krieg verloren haben, werden nun hoffentlich bessere Zeiten anbrechen!«

Georg Michael Leicht seufzte, als er sich abmühte, seine nassen derben Lederschuhe von seinen wunden Füßen abzubekommen. Friederike, seine zehn Jahre jüngere Frau, brachte ihm den Stiefelknecht.

»Hier, mein Lieber, versuch es hiermit.« Sie schüttelte den Kopf. »Warum musst du auch bei diesem Wetter raus auf den Acker? Ich hab dir gleich gesagt, dass ein Gewitter im Anzug ist. Hast du die Gewitterglocke nicht läuten hören?«

»Doch«, erwiderte ihr Mann. »Aber nach dem unseligen Krieg muss ich das Wenige beschützen, was wir noch haben. Oder sollen unsere zwei Kühe und drei Ziegen am Ende noch vom Blitz erschlagen werden?«

Mit einem regelrechten Knall landete der erste Schuh am Boden. Friederike nahm ihn sofort, stopfte ihn mit Stroh aus und stellte ihn vors Feuer. Der zweite Schuh folgte sogleich.

»Ich verfluche diesen Franzosen Napoleon und seine Gier, Europa zu beherrschen. Aber nun ist hoffentlich genug des Kriegs. Wir müssen überleben, und das kann ich nicht auf dem Schlachtfeld.«

»Sei froh, dass du mit heiler Haut als Soldat zurückgekehrt bist. Und auch, wenn wir den Krieg verloren haben, brechen jetzt hoffentlich neue Zeiten an.«

Georg Michael lachte höhnisch. Wobei sein gleichmütiger Gesichtsausdruck in totalem Gegensatz zu seiner lauten Stimme stand. Er hatte zu viel erlebt, um noch wirklich leidenschaftlich über Politik zu reden. Da gab es andere Dinge, die ihn mehr aufregten.

»Ja, mit Stuttgart als Hauptstadt. Friedrich als König von Württemberg. Und dem Ende des Tausendjährigen Heiligen Römischen Reiches. Das sind fürwahr neue Zeiten.«

»Wenn Napoleon nun zufrieden ist, und alle Kriege beendet sind, dann soll uns das doch recht sein. Ob Rheinbund oder Heiliges Römisches Reich, für uns einfache Leut’ hat das doch nie etwas ausgemacht.«

Friederike brachte es wie so oft auf den Punkt. Ihr Mann bewunderte sie dafür. Diese Art von Menschenverstand besaß er nicht. Er war impulsiv und geriet leicht in Rage, ohne viel nachzudenken. Im Grunde war es ein Wunder, dass er als Soldat in vorderster Front den Zweiten Napoleonischen Krieg in den Reihen der Württemberger überlebt hatte. Sogar in der Schlacht von Ulm war er nicht unter den 60.000 Toten, Verwundeten oder Gefangenen gewesen. Drei Tage lang war er heim nach Künzelsau gewandert, nachdem die Schlacht verloren gewesen war. Niemand in dem verheerten Land hatte Notiz von ihm genommen. Selbst diejenigen, die ihn anhand seiner zerfetzten Kleidung als Soldaten erkannt hatten, hatten sich umgedreht und ihn in Ruhe gelassen. Die Menschen waren es endgültig leid. Niemand wollte mehr den Krieg.

»Hast recht, meine Liebe«, sagte er. »Wie immer.«

Er stand auf und nahm sie in den Arm.

»Ich hoffe, der Krieg ist endgültig vorbei.«

Er gab ihr einen Kuss.

»Mir ist auch gleich, ob wir von Stuttgart, von Schwäbisch Hall oder von Schloss Langenburg aus regiert werden. Hauptsache ist, es herrscht nun endlich Frieden. Und unsere jungen Männer müssen nicht mehr andauernd fürchten, zum Kriegsdienst gepresst zu werden. Wie soll sich ein Volk vermehren, wenn die Mütter ständig Angst haben müssen, dass ihre Söhne im nächsten Krieg sterben.«

»Gut, dass du das ansprichst, lieber Georg«, sagte Friederike mit einem schelmischen, ganz leicht frivolen Lächeln im Gesicht. »Ich hätte da so eine Idee, wie wir den neuen Frieden begrüßen können.« Sie zog ihn in die Schlafkammer. »Dazu musst du aber mehr ausziehen als deine nassen Schuhe.«

Im folgenden Frühjahr erblickte eine neue Erdenbürgerin das Licht der Welt. Die Geburt war leicht, das Mädchen sehr klein und zart.

»Hoffen wir, dass dieses Kind endlich überlebt«, orakelte Georg. Friederike weinte still, auch sie hoffte, dass diese ihre vierte Geburt ihnen endlich ein überlebendes Kind bescherte. Sie nannten das Mädchen Barbara, und es wurde nach protestantischem Ritus getauft. Die kleine Barbara überlebte die Taufe lediglich um drei Wochen. Der Abschied war kurz und schmerzlos, der frühe Kindstod war in diesen Zeiten nichts Besonderes. Es kam in allen Familien vor.

Ein Jahr später gebar Friederike einen Jungen. Ein Herbstkind! Sie nannten ihn nach seinem Vater Georg Michael. Und das Wunder geschah: Der Junge überlebte! Georg Michael und Friederike überschütteten ihn mit Liebe und Fürsorge. Der kleine Junge, den alle nur Michel nannten, war kräftig und gesund. Und mit jedem Kind, das alljährlich geboren wurde und gleich wieder verstarb, wuchs die elterliche Liebe für den überlebenden Sohn. Früh schon half er seinem Vater in der Landwirtschaft. Streit gab es dann erstmals um die Schulbildung.

»Ich will, dass der Junge was lernt und tüchtig wird«, verlangte Friederike.

»Der soll mit mir arbeiten, da lernt er alles, was er braucht fürs Leben«, war der Standpunkt seines Vaters.

»Dann schicken wir ihn wenigstens in die Winterschule!« Friederike fand wie immer den Kompromiss.

Der Ort Künzelsau war bis vor Kurzem noch von einer Ganerbengemeinschaft verwaltet worden, zu denen auch die Familie Leicht gehörte. Die etwa 2.000 Einwohner waren alle irgendwie miteinander verwandt, und man organisierte das Schulwesen selbst. Der alte miesepetrige Schulmeister Richard Nowak wurde auch von der Ganerbengemeinschaft bezahlt. So ging der kleine Michel ab seinem fünften Lebensjahr von November bis März in die Winterschule, die Nowak im Pfarrhaus in der Keltergasse 63 abhielt. Alle Kinder aus Künzelsau zusammen, von fünf bis 13, zumindest bei den Jungen. Bei den Mädchen genügte ein Jahr weniger, sie wurden mit zwölf Jahren ins Leben entlassen.

Die Monate April bis Oktober gehörten dem Vater, der Landwirtschaft und der Arbeit. Acht Jahre Schule mussten genügen, um Lesen, Schreiben, Rechnen und ein wenig allgemeines Grundwissen in die Köpfe der Kinder hineinzustopfen.

Die Schule verlief ohne besondere Ereignisse. Die Jungen machten ab und zu einmal Blödsinn, und die Mädchen schauten bewundernd zu.

Nach der Schule liefen sie oft an den Kocher. Dort am Fluss sahen sie den Flößern zu, die geschickt das große Brennholz über das Wasser schickten. Das Flößen hatte eine lange Tradition, seit Jahrhunderten trieb das Holz bereits den Kocher hinab. Auch wenn das meiste Holz in Schwäbisch Hall bei den Salzsiedern blieb, ein wenig kam auch in Künzelsau an. Besonders spannend war es im März, kurz bevor die Schule endete. Da führten alle Flüsse zu wenig Wasser zum Holztransport. Daher staute man den Treibsee bei Bühlerzell und auch den Bergsee bei Gschwend auf, die dann plötzlich abgelassen wurden, um den nötigen Schwall zu erzeugen, der das vorbereitete Holz mitriss. Das war immer ein Riesenspaß für alle Zuschauer, wenn es wie eine Flutwelle durchs Kochertal schwappte. Die übermütigsten Jungen kletterten dann auf die drei Meter langen Holzstämme und ließen sich ein Stück mittreiben.

So auch im letzten Schuljahr. Michel und Martin, sein bester Freund, standen am Ufer, als das Holz schwungvoll vorbeitrieb.

»Wollen wir?«, fragte Michel. Martin nickte.

»Ein, zwei, drei!«, zählte Martin, und sie sprangen los. Michel erwischte sein Holzfloß besser. Er saß sofort aufrecht und grade. Martin kämpfte um seine Position, er verlor die Balance, das Holzstück drehte sich um seine Längsachse, Martin schrie laut und wurde unter Wasser gedrückt. Jetzt schrie auch Michel um Hilfe, er bekam es mit der Angst zu tun. Martin war nicht zu sehen, die Holzstücke schwammen jetzt dicht gedrängt und ließen keinen Platz zum Auftauchen. Als sie Martin später aus dem Wasser zogen, war er tot. Michel machte sich unendliche Vorwürfe. Dennoch stand sein Entschluss am Ende der Schulzeit fest:

»Ich möchte Flößer werden!«

Sein Vater schaute ihn so entgeistert an wie nie zuvor. »Bist du jetzt geisteskrank geworden?«

Fast schrie er.

»Die Flößerei hat keine Zukunft, was willst du dort?«

»Ich möchte einfach mein Glück dort versuchen«, kam Michels Antwort. »Ich bin nicht zur Landwirtschaft geboren. Und wenn die Flößerei keine Zukunft hat, so werde ich dann vielleicht etwas anderes finden.«

Seine Mutter wirkte wie immer besänftigend. Michels Wunsch wurde stattgegeben.

Sieben Jahre lang arbeitete er als Flößer. Erst drei Jahre als Lehrling, dann drei Jahre lang als Geselle. Und just, als er sich entschloss, sein eigener Herr zu werden, ging es richtig bergab mit der Flößerei. Erst gab es nur Gerüchte.

»Habt ihr gehört«, ging es rund, »es gibt eine neue Technik beim Salzabbau. Das Salz wird in Wasser aufgelöst und durch eine lange Leitung einfach laufen gelassen. Das ist das Ende des Salzsiedens und der Flößerei!«

Die Flößer am Kocher wollten es kaum glauben. Aber die Pläne wurden öffentlich. Michel beschloss, sich nach etwas Neuem umzusehen. Mittlerweile war er dabei, seiner Verlobten Wilhelmine Rappold den Hof zu machen. Ihr Vater würde sie niemals an einen Flößer freigeben, der keine Zukunft mehr hatte.

Da hörte er, dass in Schwäbisch Hall eine Gastwirtschaft zu kaufen war. Mit all seinem Ersparten und einem Kredit seiner Eltern kaufte er den Gasthof Zum Lamm in der Neuen Straße. Michel war 20 Jahre alt, Gastwirt und Grundbesitzer. Mit einem Wohnhaus und einer Wirtschaft mit Stallung, Hof und Traufrecht!

Nun machte er seiner Wilhelmine den längst überfälligen Heiratsantrag. Sie und ihr Vater Wilhelm stimmten überraschend schnell zu. Ab sofort war er, Georg Michel Leicht, der Lammwirt von Schwäbisch Hall! So ganz konnte er von der Schifferei aber nicht lassen. Er betrieb als Partikulier zwei kleine Boote, die auf dem Kocher zwischen Künzelsau und Heilbronn Fracht hin und her fuhren. Manchmal fuhr er auch selber, denn er liebte das Wasser.

Die Ehe mit Wilhelmine war freud- und kinderlos. Kurz nach der Eheschließung führte seine Frau eine erstaunliche Wandlung durch: von einer liebevollen Freundin zu einem zänkischen, mürrischen und geizigen Weibsbild. Michel schwante, dass die Rappolds ihn reingelegt hatten und Wilhelmine sich vor der Hochzeit sehr gekonnt verstellt hatte. Kein Wunder, dass Vater und Tochter so schnell seinem Antrag zugestimmt hatten. Dass dieser unglücklichen Ehe keine Kinder entsprossen, empfanden beide eher als Segen denn als Fluch.

Die nächsten 19 Jahre verbrachte Michel die meiste Zeit entweder in seiner Gaststube oder auf dem Kocher. Er verfiel aber nicht in den Fehler vieler unglücklicher Ehemänner und trank nicht. Zumindest nicht mehr, als man als Lammwirt gelegentlich mit seinen Gästen anstoßen musste.

Nach fünf Jahren musste Michel seinen ersten harten Kampf als Lammwirt ausfechten. David Friedrich Bühl vom Gasthof Adler wollte, genau wie er, die Lizenz als Posthof erhalten. Die beiden Wirte schenkten sich nichts, Beleidigungen und gegenseitige Diffamierungen gingen durch den Ort. Am Ende gab Michels Erfahrung als Partikulier den Ausschlag. Er konnte und durfte ab da auch die Post selber nach Heilbronn bringen. Und im Lamm vorher noch sammeln. Das brachte gutes zusätzliches Geld. Aber 19 triste Ehejahre sind eine lange Zeit. Daher verkaufte er den ganzen Grundbesitz kurzerhand, als sich das Angebot ergab, für 25.000 Gulden an einen Herrn Hermann Kommerell aus Tübingen. Der war so gar kein Wirtstyp, eher eine trockene Natur. Als Michel ihn drauf ansprach, was er mit dem Haus und Grund beabsichtige, kam als Antwort:

»Alles, nur keine Trinkhalle. Ich werde es wohl an einen Handwerksbetrieb verpachten. Das sind sichere Einnahmen.«

Damit war der Lammwirt Geschichte.

Einen Monat nach dem Verkauf verstarb die zänkische Wilhelmine. Statt Trauer herrschte bei Michel eher Erleichterung. Er hatte Geld und war wieder frei!

Nun starb aber auch sein Vater. Alt und im Frieden mit sich und der Welt. Michel reiste zur Beerdigung an, lange schon hatte er seine Mutter nicht mehr gesehen. Alt war sie geworden, aber immer noch ruhig und besonnen. Was für ein Gegensatz zur Wilhelmine! Sie standen gemeinsam am Grab, und er betrachtete die kleine Trauergemeinde. Er glaubte, jeden von ihnen zu kennen. Da sah er ein neues Gesicht. Jung, keck, hübsch.

»Wer ist das?«, fragte er seine Mutter. Die schaute und lächelte.

»Das ist die kleine Louise Sophia Susana Burkert, das Patenkind deines Vaters. Du erinnerst dich sicher nicht an sie. Sie war noch ein ganz kleines Kind, als du fortgegangen bist. Aber hübsch ist sie geworden, das muss ich sagen.«

Sie bemerkte Michels Lächeln.

»Aber schlag dir die aus dem Kopf! Sophia ist fast 20 Jahre jünger als du.«

Michels leises Lachen passte gar nicht zur Beerdigung. »Was sind schon 20 Jahre, wenn es gute sind. Ich habe 19 furchtbare Jahre hinter mir. Nun habe ich ausreichend Geld, bin frei und bereit, erneut zu freien. Warum nicht so ein junges Ding? Sie sieht fröhlich aus und überhaupt nicht zänkisch.«

Michel hatte mittlerweile gelernt, seinen Willen durchzusetzen. Seine Mutter musste die hübsche Sophia einladen, damit ihr Sohn dem Mädchen angemessen den Hof machen konnte. Sophia fühlte sich geschmeichelt. Der doch um einiges ältere Mann, wohlhabend und gut aussehend, dazu noch irgendwie verwandt mit ihr, wenn auch nur geistig, über eine Patenschaft. Sophia kam aus einfachem Haus, ihre Eltern hatten eine Landwirtschaft, so wie die meisten Künzelsauer, und auch schon seit langer Zeit mit den Leichts gut befreundet. Sophias Eltern machten schnell klar, dass sie nichts gegen eine derartige Verbindung hätten, und so machte Michel seiner Angebeteten bereits acht Wochen nach der Beerdigung des Vaters einen Antrag. Den sie mit Freuden annahm. Sie zogen nach Schwäbisch Hall, und für einen Bruchteil des Geldes vom Lammwirt-Verkauf kaufte Michel ein Häuschen nahe am Kocher, aber hoch genug gelegen, um vor Überschwemmungen im Frühjahr gefeit zu sein. Von dort aus ging er dann seinem Flößereihandwerk nach. Die tatkräftige, praktisch veranlagte Sophia liebte das Haus und richtete es so ein, dass es ausreichend Platz für Kinder gab, die sie fest eingeplant hatte. Michel fuhr hauptsächlich Salz und Post; das Postprivileg hatte er beim Verkauf des Lamms behalten. Zusammen mit seinem prall gefüllten Sparstrumpf reicht das aus für ein sorgenfreies Leben.

Das erste Kind, eine Tochter, kam und wurde auf den Namen Anna getauft. Die Erfahrung der Elterngeneration, das Kind könnte im Kindbett sterben, bescherte ihnen einige bange Tage und Nächte. Aber Anna überlebte. Nun ging es besser, fast jedes Jahr kam ein Kind zur Welt. Sophia gebar ein knappes Jahr darauf, im Mai, einen Sohn. Sie nannten ihn Robert, der Sohn überlebte ebenfalls und wurde gehätschelt und verwöhnt. Während um sie herum sich die staatliche Ordnung in Revolutionen aufzulösen schien, beteiligten sich weder Michel noch Sophia an politischen oder gar revolutionären Umtrieben. Sie wollten einfach in Frieden leben. Ohne Sorgen ans Morgen zu haben. Der kleine Robert wuchs behütet auf. Sechs Geschwister folgten ihm nach, drei überlebten das Kindbett. Als ältester Sohn war er dennoch etwas Besonderes für seine Eltern. Mit fünf Jahren besuchte er erstmals die Lateinschule, wie das altehrwürdige Lyzeum mittlerweile genannt wurde. Seine Schwestern folgten bald nach. In dieser Schule wurde mehr als Latein gelehrt. Zumindest genug, dass Robert mit 13 Jahren bereit war, ins Leben hinauszutreten. Was er machen wolle mit seinem Leben, fragten ihn seine Eltern.

»Du solltest deinem Vater nacheifern und entweder Flößer oder Gastwirt werden«, sagte Michel. »Bring den Leuten das Salz oder das Bier. Gegessen und getrunken wird schließlich allemal und immer.«

Robert schüttelte leicht verlegen den Kopf.

»Ja und nein«, sagte er, »recht habt Ihr, lieber Vater, mit Eurer Weisheit über das Essen und Trinken.«

»Aber«, sagte Michel, »was ist so falsch daran?«

»Ich möchte näher dran sein am Bier«, kam die überraschende Antwort. »Ich will das Brauhandwerk erlernen und Bier brauen«, kam zur Antwort.

2. Kapitel

Fünf Stunden von Schwäbisch Hall entfernt lag der kleine Ort Ilshofen. Dort würde er, wie von seinem Vater arrangiert, ab nun drei Jahre lang als Lehrjunge in der kleineren der beiden Brauereien am Ort arbeiten und lernen. Fröhlich marschierte er durch den Haller Torturm, den letzten Rest der alten Stadtmauer, sein Bündel geschnürt und über die Schulter geworfen. Für seine 13 Jahre war er groß gewachsen, kräftig und, zumindest nach Meinung seiner Eltern, ein gut aussehender junger Mann. Obwohl Ilshofen alles andere als eine große Stadt war, sein Vater hatte etwas von 800 Einwohnern erwähnt, war er unsicher, wo er sich hinwenden sollte. Es war das erste Mal, dass er allein unterwegs war. Schon die Kutschfahrt, die ihm von den fünf Stunden Marsch zwei abgenommen hatte, war ihm wie eine andere Welt, wie ein großes Abenteuer vorgekommen. Nun stand er allein auf dem Marktplatz und fragte die erste Frau, die ihm begegnete. Im mittleren Alter, so etwa wie seine Mutter, mit Kopftuch und Schürze umgebunden, so als wäre sie grad nur aus der Küche oder dem Garten raus, um rasch etwas zu erledigen. Was sicher auch der Fall war. Sie war klein und leicht füllig, und mit ihrem zahnlückigen Mund lächelte sie breit.

»Gute Frau, wo finde ich bitte den Gasthof und die Brauerei des gnädigen Herrn Oscar Wernle?«

Die Frau lachte kurz auf und zeigte auf das große Haus, vor dem die beiden standen.

»Jungchen, bist erstmals allein unterwegs? Du stehst doch direkt davor!«

Nun erst bemerkte er das Schild mit der Aufschrift »Zum Goldenen Ochsen«, und auch das andere Schild daneben mit dem Posthorn drauf. Auf diese beiden Dinge zu achten, hatte ihm sein Vater doch gründlich eingeschärft. Er kam sich in diesem Moment sehr dumm vor und errötete. Die Frau lachte erneut.

»Du musst nicht rot werden oder dich schämen. Angst brauchst auch keine zu haben. Hier bei uns beißt dich niemand, wir sind friedliche, fleißige Leut’.«

Sie kam einen Schritt näher.

»Was willst du vom Wernle? Dort arbeiten?«

Robert nickte verlegen.

»Ja, ich soll dort das Brauerhandwerk erlernen.«

»Soso, Brauer also willst werden. Ein gutes Handwerk. Und du wirst einen guten Lehrmeister haben. Streng ist der Wernle schon, nicht alle mögen ihn. Aber er weiß viel, und er wird es an dich weitergeben. Wenn du dich nicht allzu dumm anstellst.«

Sie wandte sich zum Gehen, dann schien ihr etwas einzufallen.

»Wie heißt du eigentlich, und wo bist du her?«

»Ich bin der Robert Leicht aus Schwäbisch Hall. Mein Vater ist dort …« Sie schnitt ihm das Wort ab.

»Ach, ein Leicht bist du! Ich kenne deinen Vater schon lange. Und deine Mutter auch. Gute Leut’.«

›Leut’‹ schien ihr Lieblingswort zu sein, dachte Robert. Bevor er sich weiter in Gedanken verlor, redete die Frau weiter. Von Gehen war keine Rede mehr.

»Ich bin die Maria, ich wohne da drüben«, sie zeigte auf ein Häuschen mit einem kleinen Gärtchen davor. Ein Häuschen von vielen, die schnurgerade die Straße hinunter aufgereiht waren. Er bemerkte auch, dass fast jedes Haus einen eigenen Brunnen hatte. Gutes Wasser gab es hier anscheinend in Hülle und Fülle, das war auch wichtig für eine Brauerei, soviel wusste er bereits. Maria ließ sich in ihrem Redefluss nicht beirren:

»Du wirst ja beim Wernle Kost und Logis haben. Aber wenn du mal den Gasthof-Fraß leid bist, kommst einfach zu mir rüber. Mein Essen ist besser und auch günstiger als das im Goldenen Ochsen.«

Geschäftstüchtig schien sie zu sein. Sie vollführte eine Rundumbewegung mit dem rechten Arm.

»Hier siehst du fast alles, was Ilshofen ausmacht. Da drüben ist das Pfarrhaus, das schon fast 100 Jahre alt ist«, sagte sie nicht ohne Stolz in der Stimme. »Dort drüben ist unsere Kirche zu Sankt Petronella mit einem alten hohen Spitzturm, wovon es eine schöne Aussicht hat. Kirche und Turm wurden erst vor ein paar Jahren erweitert und verschönert. Vor gut 25 Jahren wurde das neue Schulhaus gebaut. Vorher war alle Schule im Pfarrhaus.«

Sie bemerkte das mäßige Interesse des Jungen, der nervös mit seinen Füßen trippelte.

»Ist ja gut, ich rede zu viel, das weiß ich. Willst endlich ankommen beim Wernle, oder?«

Schließlich stand Robert erstmals seinem neuen Dienstherrn Oscar Wernle gegenüber. In der Diele des Eingangs zum Goldenen Ochsen. Gleich vor der Türe zur Gaststube, weswegen immer wieder Leute an ihnen vorbeigingen, nüchtern rein und betrunken raus, und sie dabei grüßten. Nie hatte er einen grobschlächtigeren Menschen gesehen als den Goldochsenwirt. Noch einen Kopf größer als er, der wirklich nicht grade klein gewachsen war; Stiernacken, Doppelkinn, rote Knollennase, ein mächtiger Bierbauch und Hände wie Bratpfannen. Der Anblick schüchterte ihn dermaßen ein, dass er kein Wort zur Begrüßung herausbekam.

»Was ist los mit dir«, polterte Wernle los. Wobei die helle Stimme so gar nicht zu diesem Koloss passte, der da vor ihm stand. Sie war richtiggehend freundlich, fast kindlich.

»Was hat dir die Sprache verschlagen? Bist du aufs Maul gefallen? Aber hoffentlich nicht auf den Kopf?«

Wernle lachte hämisch.

»Ich bin …«

Robert holte Luft.

»Ich bin der Robert Leicht aus Schwäbisch Hall.«

Hoffentlich klang seine Stimme lauter, als er sie selbst wahrnahm, sonst würde sein Gegenüber ihn niemals verstehen. Wernles Lachen wurde lauter, wechselte von Häme zu regelrechter Belustigung.

»Das weiß ich doch, du Dummkopf!«

Der kameradschaftlich gedachte Schlag auf den Rücken ließ Robert nach Luft schnappen. Seine Rippen schmerzten.

»Hab dich doch erwartet. Ich kenne deinen Vater schon so lange. Wir haben so manches Geschäft zusammen gemacht, so manchen Krug gelehrt. Dein Vater ist der Grund, warum ich dich überhaupt aufnehme.«

Robert war erleichtert, das klang doch nicht so schlimm. Bis Wernle fortfuhr.

»Aber ich warne dich: Bei mir gibt es keine Vorschusslorbeeren! Wenn du tüchtig, fleißig und gehorsam bist, kannst und wirst du bei mir alles lernen, was man als Brauer wissen muss, um erfolgreich zu sein. Aber …«, hier hob er mahnend den Zeigefinger seiner rechten Bratpfannenhand, »wenn du auch nur eine dieser Tugenden vermissen lässt, werde ich dich wegschicken, zurück nach Hause. Und wenn dein Vater der Papst persönlich wäre.«

Jetzt wurde sein Lachen lauter und gewöhnlicher, wie es Robert bisher nur von Betrunkenen im Gasthof gehört hatte. Wernle beugte sich ein wenig vor, und Robert roch auf einmal den säuerlichen Bierdunst, den sein neuer Herr und Meister wie eine Fahne vor sich hertrug. Robert wusste bereits aus der Erfahrung seines kurzen Lebens, dass mit Betrunkenen nicht gut reden war, also nickte er nur, versprach, sein Bestes zu geben, und bedankte sich für die Aufnahme.

»Geh rein in die Stube, meine Frau wird dir deine Kammer zeigen. Dann bekommst du ein Abendessen, und morgen früh um 5 Uhr geht die Arbeit los. Verstanden?«

Robert nickte erneut.

»Ja, verstanden.«

Wernles Regime war hart.

Die Arbeit im Goldenen Ochsen war hart.

Die Lehre als Brauer war hart.

Das Leben als Brauer war generell hart.

Es dauerte eine Weile, bis sich Robert diese Tatsache in allen Facetten offenbarte. Aber wenn er dann in der Nacht in seiner Kammer unterm Dach lag und sich in den Schlaf weinte, dann keimten auch immer wieder sein Ehrgeiz auf und sein eiserner Wille, sich hier nicht unterkriegen zu lassen.

Es machte ihm Mut, dass Wernle zwar hart war und bisweilen grausam erschien, aber er mutete immerhin keinem seiner Leute, weder den beiden Gesellen noch ihm als Lehrling, Dinge zu, die er selbst nicht vormachte.

Er hob selber die schwersten Gerstensäcke, schob die randvollen Karren auf der Darre herum, schürte ein wahres Höllenfeuer unter der Braupfanne, schleppte Bierfässer und scheute auch die dreckigste Arbeit nicht. Das ermutigte Robert, denn »wenn der das macht, dann kann ich das auch«, was wohl auch Wernles Absicht war. Hinter diesem grobschlächtigen Wesen verbarg sich ein Mensch, der gut zuhören konnte, seine Gesellen und seinen Lehrling zu Höchstleistungen antrieb, ohne sie zu überfordern, und der am Ende sogar loben konnte. Wenn er schimpfte, dann weniger mit seinen Mitarbeitern als über seine Kunden.

»Die Ilshofener waren früher so dem Wohlleben zugeneigt gewesen, dass wir Wirte viel Geld verdient haben. Mittlerweile sind aber alle so sparsam geworden, um nicht zu sagen geizig, dass sogar die reicheren Leut’ unter der Woche immer seltener im Wirtshaus anzutreffen sind. Undankbares Volk!«

Weil er merkte, dass Robert und die anderen nicht verstanden, worauf er hinauswollte, holte er weiter aus.

»Vor etwa 20 Jahren gab es drei Jahre lang schlechte Ernten. Die Leute hungerten, und wir Gastwirte in der Folge auch. Jetzt geht es allen wieder gut, Landwirtschaft und Gewerbe florieren. Der Boden ist fruchtbar, es gibt Roggen, Dinkel, Hafer und Raps. Und Gerste für unser Bier. Der Ort blüht immer mehr empor. Und doch kommen die Leut’ am liebsten nur am Wochenende ins Wirtshaus. Unter der Woche nur für die Post. Oder zum Bier holen.«

Das hatte Robert auch schon festgestellt. Manche Abende saßen Lehrbursche und Geselle allein im Goldenen Ochsen.

Ab und zu ging er zu Maria, seiner ersten Bekanntschaft in Ilshofen. Die machte wunderbare Eintöpfe mit Linsen, Kartoffeln und viel Speck. Erzählen konnte sie wie ein Buch und nutzte die Gelegenheit von Roberts Besuch, um ihn mit dem Ort weiter vertraut zu machen.

»Du kommst ja vor lauter Arbeit nicht aus der Brauerei raus, vermute ich. Deswegen gebe ich dir ein paar nützliche Hinweise. Mittlerweile haben wir in Ilshofen zwölf Handlungen aller Art, da bekommst du alles, was man so im Alltag braucht. Musst nicht nach Schwäbisch Hall oder Crailsheim fahren, um Sachen zu finden. Wir haben sogar eine Apotheke und einen Arzt, den Doktor Feuerbach. Der ist schon älter, aber sehr erfahren. Der schient Brüche und brennt Wunden aus wie kein Zweiter.«

Sie schüttelte den Kopf.

»Nur Zähne rausbrechen kann er nicht.«

Dann fiel ihr noch etwas ein:

»Größere Betriebe haben wir auch: eine Ziegelei, eine Ölmühle und eine Käserei.«

Das sagte sie nicht ohne Stolz, so als sei sie die Besitzerin. »All die Leute verdienen gutes Geld, nicht nur unsere zahlreichen Handwerker. Und alle lassen es auch wieder hier im Ort. Besonders in den Gastwirtschaften.«

Robert wollte widersprechen, hatte er doch von Wernle etwas anderes gehört. Aber welchen Sinn machte es, mit einer Frau zu diskutieren, die so himmlisch gute Eintöpfe kochte?

»Hast du schon andere Gastwirtschaften besucht?«, fragte sie neugierig.

Robert verneinte.

»Wir haben viel Arbeit. Ich bin meist müde und gehe früh zu Bett.«

»Das ist vernünftig. Euer Konkurrent vom Adler macht zwar mehr Bier als ihr, aber schlechteres. Und die anderen vier Gastwirtschaften sind nichts für dich. Eine ist nur für die Ziegelwerker, eine für Durchreisende, und in den anderen beiden treiben sich zu viele Betrunkene und liederliches Weibsvolk herum.«

Sie gab ihm noch einen Nachschlag vom Eintopf.

»Beim Goldenen Ochsen bist du gut aufgehoben. Solide Kost, solide Leut’ hier aus dem Ort und besseres Bier. Für mehr bist eh noch zu jung.«

Das Bier war in der Tat gut, um einiges besser als in Schwäbisch Hall, fand Robert. Er lernte hier natürlich auch das Biertrinken, in dieser Gesellschaft. Mehr als einmal fiel er abends betrunken von der Bank, und zum Glück musste er nur die Treppe hinauf in seine Kammer krabbeln. Aber die regelmäßig durchreisenden Brauergesellen waren weniger begeistert. Mindestens einmal im Monat kamen Brauerburschen auf der Walz vorbei, blieben zwei bis vier Wochen, verdienten sich ein paar Heller dazu und zogen weiter. Sie waren immer ein paar Jahre älter als Robert, klopften flotte Sprüche von großen Städten und schönen Weibern – für beides fehlte dem jungen Robert die Vorstellungskraft – und dann schimpften sie über die Qualität des Goldochsenbiers. Zu dunkel sei es, zu sauer, ranzig und zu brotig. Man müsse viel zu viel davon trinken, um betrunken zu werden. Das war ein seltsamer Vorwurf, fand Robert. Also begann er nachzufragen.

Gabriel war einer dieser Brauergesellen auf der Walz. Robert und er verstanden sich auf Anhieb gut, wenn Gabriel auch ein wenig großspurig auftrat. Wo er schon überall gewesen war. Oder gewesen sein wollte.

»Nürnberg, Amberg, Ingolstadt und München!«

Robert war beeindruckt. Die Namen kannte er, aber alles war so weit weg. Wie weit wirklich, da hatte er nur eine abstrakte Vorstellung.

»München ist der beste Ort für einen Brauer«, behauptete er, »wenn du in Bayern arbeiten willst.«

Roberts Interesse war geweckt, wenngleich er doch mit Leib und Seele Württemberger war. Aber vorher mal die weite Welt sehen, das wäre schon fein.

»München ist in Deutschland die Stadt, wo das meiste und beste Bier gebraut wird. Wenn du noch mehr Bier brauen willst, dann musst du über die Grenze nach Österreich gehen. Zum Dreher nach Schwechat. Das liegt bei Wien und ist wirklich unglaublich.«

Wien? Österreich? Das klang sehr, sehr weit weg.

»Was ist da so Besonderes?«, fragte er harmlos nach.

»Einfach alles!«, kam Gabriels Antwort. »Die schiere Menge an Bier, die dort gebraut wird. Die modernste Technik auf der Welt, noch moderner als in München.«

Seine Augen weiteten sich regelrecht vor Begeisterung.

»Anton Dreher ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer. So vorausschauend, klug und geschickt. Bissl geizig soll er sein seinen Mitarbeitern gegenüber.«

Gabriel nahm einen tiefen Zug aus seinem Krug.

»Aber der Erfolg gibt ihm recht. Was aber im Grunde nur am Bier liegt. So was hast du noch nicht getrunken, da wette ich drauf! Ein untergäriges Lagerbier. Leicht zu trinken, hellrot, nicht so dunkel und brotig wie das hier« – er hielt seinen Krug demonstrativ in die Höhe – »es ist hopfig und doch stark genug für einen anständigen Rausch.«

»Und du warst dort zum Arbeiten, beim Dreher?«, fragte Robert.

»Natürlich!«, kam stolz die Antwort. »Ich bin nach Wels und nach Linz gelaufen, hab dort gearbeitet und bin schließlich mit der Eisenbahn bis Wien gefahren!«

»Mit der Eisenbahn?«

»Ja, stell dir vor, die Österreicher haben seit ein paar Jahren eine Eisenbahn, die alle großen Städte dort verbindet. Seit Neuestem kann man sogar von Salzburg aus nach Wien fahren.«

Er nahm einen weiteren Schluck Bier.

»Aber was will ich in Salzburg? Als Bierbrauer! Wien oder Schwechat halt, das sollte man gesehen haben! Hab dort vier Monate gearbeitet, bevor ich weitergezogen bin.«

»Warum bist du nicht dortgeblieben? Wenn die Brauerei doch so wunderbar ist.«

Roberts Frage sollte etwas provokant sein, aber Gabriel merkte das nicht. Nicht mehr nach sechs Krügen Bier.

»Als Brauer bist du da nur einer von sehr vielen. Die Technik ist beeindruckend, aber die nimmt dir so viel Arbeit ab. Das können dann am Ende auch ungelernte Arbeiter. Die brauchten mich nicht. Und, wie bereits erwähnt, Dreher ist nicht der Allergroßzügigste zu seinen Mitarbeitern.«

Robert verstand.

Bei nächster Gelegenheit, wenn sein Lehrherr gute Laune zu haben schien, fragte er ihn aus, was er über den Dreher und seine Wunderbrauerei wüsste. Wernle winkte ab, schimpfte aber gleichzeitig los:

»Ach, der Dreher, der macht die ganze Branche verrückt. Der und der Sedlmayr in München und die anderen Verrückten, die jetzt nur noch Lagerbier brauen wollen. Was für ein Name: Lagerbier! Das klingt schon unappetitlich. Was ist an unserem guten, frischen Landbier auszusetzen? Das muss nicht gelagert werden. Trinken unsere Leut’ seit Hunderten von Jahren. Und sie werden es noch trinken, wenn der neumodische Kram namens Lagerbier lang vorbei ist.«

Er merkte, dass er Robert nicht überzeugt hatte.

»Geh doch nach Schwechat, wenn du hier fertig bist. Aber vorher lernst du noch dein Handwerk richtig. Und jetzt geh mal die Darre reinigen, die wartet auf dich!«

Von dem Tag an sagte Wernle jedes Mal, wenn Robert oder einer der Gesellen über die Hitze oder die harte Arbeit klagte: »Dann geh doch zum Dreher!« Sie wussten nicht, ob er das im Ernst oder im Spaß sagte.

Der Tag seiner »Lossprechung« rückte näher. So nannten die Brauer das Ende der Lehrzeit. Der Lehrherr hielt für gewöhnlich eine salbungsvolle Rede – wer die harte Brauerlehre durchgehalten hatte, hatte diese auch verdient – und sprach ihn los von seinen Verpflichtungen ihm gegenüber. Jetzt sollten die frischgebackenen Brauergesellen auf die Walz gehen, hinaus in die große weite Welt und ihr Wissen und Können in anderen Brauereien unter Beweis stellen. Viele kamen später zurück in ihre einstigen Lehrbetriebe, um ihre Erfahrungen auf der Walz dort wiederum zurückzugeben. So hoffte auch Wernle, denn Robert war ein guter, ein tüchtiger Lehrling gewesen.

Am vorletzten Tag seiner Lehre kam Robert, wie so oft, um 5 Uhr am Morgen ins Sudhaus. Irgendetwas war anders. Es roch nicht nach Maische, die Sudpfanne war offenbar noch nicht angeheizt. Was war da los? Er schaute sich um und sah zu seinem großen Schrecken ein paar Füße hinter der Pfanne hervorlugen, die Zehen nach oben, und sie steckten in klobigen Arbeitsschuhen. Wie Oscar Wernle sie trug. Er lag auf dem Boden, in leicht verrenkter Stellung, das Gesicht blau angelaufen, die Zunge aus dem Hals hängend. Er war tot, ohne Frage. Hatte ihn bei der Arbeit der Schlag getroffen? Robert erschrak, fasste sich aber wieder und lief zum Haus von Doktor Feuerbach. Der kam auch gleich, konnte aber auch nichts anderes tun, als den Tod des Gastwirts und Brauereibesitzers Oscar Wernle offiziell festzustellen. Todesursache: Schlaganfall.

»Schau, der Wernle war ja stets ein Kandidat dafür, so wie der gelebt hat«, versuchte Doktor Feuerbach, die anwesenden Mitarbeiter zu trösten. »Er hat ein gutes Leben gehabt, und gelitten hat er auch nicht.«

Roberts Sorgen waren mehr praktischer Natur. Wer würde ihn nun lossprechen? Galt seine Lehre nun überhaupt etwas? Beider Sorgen wurde er bald enthoben. Bürgermeister Paul Wüst war mit Wernles Schwester verheiratet, und so betrachtete er das als Familienangelegenheit. Noch bevor die Beerdigung geplant war, hatte er Robert schon beiseitegenommen.

»Mein Schwager hat mir immer wieder gern erzählt, was er für tüchtige Gesellen und Lehrjungen hat. Daher soll dir der Tod Oscars keine Steine in den Weg legen für dein weiteres Leben.«

Er händigte ihm den Gesellenbrief aus und sprach ihn los.

»Nun geh hinaus in die Welt und mach Ilshofen alle Ehre. Und komm irgendwann zurück, wenn du magst.«

Robert bedankte sich und packte seine Sachen. Er wusste genau, was er wollte.

»Ich geh jetzt zum Dreher nach Wien!«

3. Kapitel

Auf nach Schwechat!

»Was ist die Eisenbahn doch für ein wunderbares Ding!«

Staunend stand der junge Robert am Nürnberger Bahnhof und sah den Zügen beim Rangieren zu. Nie zuvor hatte er etwas so Beeindruckendes gesehen. Die Technik, der Dampf, der Lärm, die vielen Menschen: Ein größerer Unterschied zum beschaulichen Ilshofen war kaum denkbar. Zwei Tage hatte die Kutsche für die 100 Kilometer nach Nürnberg benötigt. Die gleiche Entfernung würde die Eisenbahn mittlerweile in Richtung Wien, über Regensburg, Passau und Linz in nur zwei Stunden bewältigen. Das war einfach unglaublich! Und, so viel verstand Robert auch mit seinen jungen Jahren: Die Eisenbahn war auch deswegen ein sehr populäres Verkehrsmittel, weil ein jeder es sich leisten konnte. Sogar er, der wirklich nicht viel Geld in der Tasche hatte, konnte sich ein Billett nach Wien kaufen. Dritter Klasse zwar nur, aber immerhin.