Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hanser, Carl

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

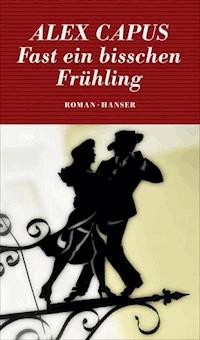

Die deutsche Antwort auf Bonnie und Clyde: Zwei arbeitslose Burschen wollen 1933 aus Nazideutschland fliehen, überfallen eine Bank, um sich das Reisegeld zu beschaffen, und stranden auf ihrer ziellosen Flucht schließlich in Basel. Dort nämlich verliebt sich einer von ihnen in Dorly Schupp, eine Schallplattenverkäuferin. Tag für Tag kauft er bei ihr Tango-Platten, bis das Geld aufgebraucht ist und der nächste Banküberfall ansteht. Alex Capus, der Erfolgsautor aus der Schweiz, hat aus einem authentischen Fall einen kleinen Kriminaltango gemacht, der sich so leicht, so frisch und so anrührend liest, dass man sich sofort auf der Seite dieses romantischen Desperado-Pärchens wiederfindet.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 173

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hanser eBook

Alex Capus

Fast ein bisschen Frühling

Roman

Carl Hanser Verlag

Fast ein bißchen Frühling erschien zum ersten Mal 2002

im Residenz Verlag Salzburg-Wien-Frankfurt am Main.

ISBN 978-3-446-23965-4

© Carl Hanser Verlag München 2012

Alle Rechte vorbehalten

Satz: Greiner & Reichel, Köln

Datenkonvertierung eBook:

Kreutzfeldt digital, Hamburg

Unser gesamtes lieferbares Programm

und viele andere Informationen finden Sie unter:

www.hanser-literaturverlage.de

Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur

1

Das ist die wahre Geschichte der Bankräuber Kurt Sandweg und Waldemar Velte, die im Winter 1933/34 den Seeweg von Wuppertal nach Indien suchten. Sie kamen nur bis Basel, verliebten sich in eine Schallplattenverkäuferin und kauften jeden Tag eine Tango-Platte. Meine Großmutter mütterlicherseits ist zweimal mit ihnen spazierengegangen. Mein Großvater wäre beinahe auf offenem Feld von einer Hundertschaft Polizisten erschossen worden, weil er einem der Räuber ein wenig ähnlich sah.

*

Auf dem Basler Marktplatz steht ein Kaufhaus, das hat eine prächtige Jugendstilfassade und heißt Globus. Es ist Mittag, der dreizehnte Dezember 1933. Im Personalerfrischungsraum im Dachgeschoss sitzen die Verkäuferinnen an groben Fichtenholztischen und essen Brote, die sie von zu Hause mitgebracht haben. Vorne sitzen die Festangestellten in weißen Röcken; die Aushilfsverkäuferinnen tragen blaue Röcke und sitzen am hintersten Tisch. Wie in jeder Mittagspause stecken sie von der ersten bis zur letzten Sekunde die Köpfe zusammen und zanken.

»Wisst ihr, wen die Direktion diese Woche zum Fräulein Freundlich gewählt hat? Die Vollmeier Olga!«

»Was, die Vollmeier? Das Kartoffelgesicht?«

»Die mit der Papageiennase?«

»Mit der Affenfrisur?«

»Die soll Fräulein Freundlich sein?«

»Ich habe gehört, dass sie mit dem Reklamechef ins Kino geht.«

»Mit dem Abteilungsleiter!«

»Dem Reklamechef!«

»Dem Abteilungsleiter!«

»Ach, Fräulein Freundlich! Bis an Weihnachten draußen auf dem Marktplatz stehen in diesem blöden Kostüm, tausend klebrige Kinderhände schütteln und Nüsse und Lebkuchen verteilen – wer will das schon?«

»Es gibt halt Gratifikation.«

»Wenn man dafür mit dem Reklamechef ins Kino muss!«

»Du würdest ja noch so gern …«

»Ich …?«

»Mit dem Abteilungsleiter!«

»Dem Reklamechef!«

»Oder sonst wohin!«

»Wohin?«

»Also ich jedenfalls …«

»Habt ihr gehört? Im Kaufhaus Rheinbrücke haben sie den Sankt Nikolaus gleich mit dem Doppeldecker eingeflogen!«

»Wen würdest du denn als Fräulein Freundlich wählen?«

»Vor dir haben die Männer Angst.«

»Vor dir haben sie keine Angst, das weiß man.«

»Du, wenn du jetzt nicht sofort …«

»Sag doch, wen würdest du wählen?«

»Ich würde – Dorly wählen!«

Jubel.

»Dorly! Dorly! Du bist unser Fräulein Freundlich!«

Von links und rechts umarmen die Mädchen die großgewachsene junge Frau mit dem kurzen, dunklen Haar, die dem Disput still gefolgt ist. Dorly Schupp wehrt sich unter Einsatz der Ellbogen gegen die falschen Zärtlichkeiten. Sie verzieht das Gesicht und wirft einen bösen Blick über den Tisch zu dem blondbezopften Bauernmädchen, das das Spektakel mit spöttisch vorgeschobener Unterlippe beobachtet; denn das Bauernmädchen ist es, das den Streit vom Zaun gebrochen hat, und es ist es auch, das Dorlys Namen ins Spiel gebracht hat – aus Berechnung, weil es selbst in die Defensive geraten war und sich aus der Schusslinie nehmen musste. Die Rechnung ist aufgegangen.

»Hört auf! Jetzt lasst mich!« Dorly befreit sich aus den Umarmungen und steht auf. In der Aufregung stehen links und rechts ein paar Mädchen mit ihr auf. Dorly ist einen halben Kopf größer als die anderen, auch schlanker und kräftiger; wenn es zum Kampf käme, würde sie es wohl mit allen gleichzeitig aufnehmen. »Die war eine richtige Amazone«, sollte meine Großmutter in späteren Jahren sagen. »Die hätte einen Panther mit bloßen Händen erwürgt.«

Dorly streicht sich übers Haar und rückt ihren weißen Kragen zurecht. »Ich muss zum Mittagsdienst.« Sie läuft hinunter in die Schallplattenabteilung, um ihre Vorgesetzte, die Erste Verkäuferin, abzulösen. Mittags gibt es hier wenig Kundschaft. Dorly legt einen Tango auf und staubt Regale ab. Sie genießt das Alleinsein. Noch immer ist ihr heiß von den Händen ihrer Kolleginnen und von deren Geschwätz. Dieses ständige Geschwätz! Jeden Mittag muss unbedingt ein Skandal losbrechen, und dann sind sie alle empört – eine empörter als die andere, ein richtiger Wettstreit, denn der Grad der Empörung gilt als Maß für die eigene Rechtschaffenheit. Je empörter, desto ehrbarer.

Ein Glockenschlag, die rote Lifttür geht auf. Kundschaft. Dorly dreht sich um, den Staubwedel in der Hand. Zwei junge Männer. Gutangezogene junge Männer in Knickerbockers, teuren Tweedmänteln und mit nach hinten gekämmten Haaren. Das Grammophon spielt weiter Tango. Jung sind die Burschen, und seltsam. Bestimmt sind’s keine Hiesigen. Einen Hiesigen erkennt Dorly auf den ersten Blick – woran, das wüsste sie nicht zu sagen. Man kommt einander einfach bekannt vor, auch wenn man sich noch nie begegnet ist. Diese beiden hingegen sind wahrscheinlich Ausländer. Der Große hat einen freundlichen Blick wie, sagen wir, ein Österreicher. Und der Kleine könnte gut ein Finne sein, so grimmig, wie der dreinschaut.

Dorly muss an den zwei Burschen vorbei, um hinter den Verkaufstresen zu gelangen. Das Grammophon spielt noch immer Tango. Da deutet der größere, der Österreicher, eine Verbeugung an und wirft sich in Tanzpositur – und weil er so bubenhaft unbeholfen lächelt, nimmt Dorly die Aufforderung zum Spaß an und tanzt ein paar Schritte mit ihm im langsamen Alla-Breve-Takt. Den Staubwedel hat sie samt ihrer rechten Hand in die linke des Österreichers gelegt, so dass das rosa Federbüschel vor ihnen hertanzt wie ein betrunkener Vogel. Wenn jetzt nur der Abteilungsleiter nicht vorbeischaut. Dorly hält sich den Österreicher vom Leib mit forsch gezischten Befehlen. »Rücken gerade! Nicht auf die Füße schauen! Hände nach oben!« Der Österreicher ist ein sehr schlechter Tänzer, aber er gehorcht, macht tapsige Schritte und Drehungen und zwinkert seinem kleinen Freund zu, dem Finnen. Der lehnt an einem Betonpfeiler, hat die Hände in die Manteltaschen vergraben und schaut zu. Endlich ist das Stück zu Ende, die Nadel schabt durch die leere Rille.

Dorly geht zurück hinter den Tresen, versteckt den Staubwedel irgendwo und rückt ihren Rock zurecht. Der Große bedankt sich artig. Sie bemerkt an seinem Akzent, dass er kein Österreicher ist, sondern Deutscher, aus dem Norden vermutlich. Im Augenwinkel sieht sie, dass der Kleine sich vom Betonpfeiler löst und auf sie zukommt. Der ist seltsam. Der Große ist ja schon seltsam, aber der Kleine ist noch viel seltsamer. Dorly ist plötzlich sehr damit beschäftigt, ihr Geschenkpapier, ihre Schere und die goldenen Bändel in Ordnung zu bringen.

»Die beiden waren zwei durchaus gegensätzliche Charaktere«, sollte Dorly Schupp fünf Wochen später aussagen, als sie nachts um zwei Uhr vom Basler Ersten Staatsanwalt einvernommen wurde. »Kurt Sandweg war ein kindlicher Draufgänger, der gerne lachte und das Blaue vom Himmel reden konnte. Waldemar Velte war ein ernster Typ, der nur den Mund aufmachte, wenn er etwas mitzuteilen hatte. Mir waren beide von Beginn weg sympathisch, besonders aber Velte, gerade weil er kein Charmeur war.«

Der Kleine bleibt vor dem Tresen stehen und wartet, bis Dorly ihn anschaut. Er ist kaum größer als sie, vielleicht sogar ein bisschen kleiner, wenn man seine ziemlich hohen Absätze in Rechnung stellt.

»Bitte, Fräulein – ich möchte eine Schallplatte kaufen.«

»Ja?«

»›In Deine Hände‹ von Willi Kollo.«

»Tut mir leid, die kenne ich nicht.«

»Sie ist ganz neu.«

»Ich glaube nicht, dass wir die am Lager haben. Einen Augenblick, bitte … Nein, tut mir leid. Die müsste ich außer Haus bestellen. Sie könnten sie dann morgen hier abholen.«

»Das wird nicht gehen.« Der Kleine nimmt die Hände vom Tresen und bereitet den Rückzug vor. »Kurt, wann fährt der Zug morgen früh?«

»Um sieben Uhr achtundvierzig.«

»Wir öffnen erst um acht. Tut mir leid.«

»Tut mir auch leid. Auf Wiedersehen, Fräulein.«

»Auf Wiedersehen.«

Dorly will sich schon abwenden, da hält der Große den Kleinen am Ellbogen zurück. »Du, wir können einen Tag länger in Basel bleiben, falls du – auf die Platte warten willst. Übermorgen fährt auch wieder ein Zug.«

»Wenn du meinst.«

»Werden Sie morgen wieder hier sein, Fräulein?« fragt der Große.

»Das weiß ich nicht. Vielleicht muss ich in einer anderen Abteilung aushelfen.«

»Dürften wir dann um Ihren werten Namen bitten?«

Dorly zögert.

»Müssen wir nicht angeben können, wer unsere Bestellung entgegengenommen hat?«

»Eigentlich nicht.« Dorly sieht hinüber zum Kleinen. Der hat sich abgewandt und scheint jetzt nur noch auf den Lift zu warten. »Na, meinetwegen. Ich heiße Viktoria Schupp. Meine Kolleginnen nennen mich Dorly.«

»Welches Sternzeichen haben Sie?«

»Das müssen Sie jetzt aber bestimmt nicht wissen!«

»Wir sind beide Löwe, geboren am dritten und vierten August 1910.«

»Nur einen Tag auseinander?«

»Ich bin der Ältere, der dort der Jüngere.«

»Ich bin Wassermann«, sagt Dorly. »Zweiter Februar – 1908.«

Hier lügt Dorly. Sie ist nicht fünfundzwanzig, sondern zweiunddreißig Jahre alt und seit sechs Jahren geschieden. Aber das hat sie im Globus niemandem erzählt – niemandem außer diesem blonden Bauernmädchen namens Marie Stifter, das ihr in der Mittagspause immer gegenübersitzt und mit dem sie sich ein bisschen angefreundet hat.

*

Da die beiden einander kurz darauf aus den Augen verloren, fühlte meine Großmutter sich in späteren Jahren nicht mehr zur Verschwiegenheit verpflichtet. »Der haben zwei Jahre Ehe gereicht, um ihr alle Männer ein für alle Mal zu verleiden«, sagte sie mir über die Schulter hinweg, während sie auf der Veranda an den Kletterrosen umherschnipselte. Großvater saß, über ein Kreuzworträtsel gebeugt, am Gartentisch, knackte ärgerlich mit den Kiefergelenken und tat, als ob er nicht zuhörte. Großmutter sprach lauter als nötig und warf ihm kleine Blicke zu. »Diese Dorly! Hat nicht lang gefackelt und sich – zack! – scheiden lassen. Zack! Den Mut hätte ich nie gehabt, war halt auch ein dummes Mädchen vom Land. Zack! Obwohl, wir waren ja noch gar nicht verheiratet, dein Großvater und ich, Ende dreiunddreißig. Noch nicht mal richtig verlobt, wie es sich gehört hätte …« Darauf stieß Großvater den Stuhl zurück und floh ins Haus. Als er außer Hörweite war, wurde Großmutter einsilbig und verscheuchte mich wenig später mit wedelnder Gartenschere.

*

Dorly Schupps Mann hieß Anton Beck, war Steuerbeamter und Radrennfahrer, ein noch junger Mensch von kaum dreißig Jahren, aber schon kühl, förmlich und in sich gekehrt, mit hageren Gliedern, harten Lippen und einer sich ankündenden Glatze am Hinterkopf, wenn jemand Dorly gefragt hätte, was ihr an ihm einmal gefallen hatte, so hätte sie keine Antwort gewusst.

Die beiden führten ein geregeltes Eheleben, an das sich Dorly schnell und leicht gewöhnt hatte. Damals war sie jung und anpassungsfähig und willens, alles im Leben richtig zu machen. Jeden Montag gingen sie zusammen zum Kegelabend des Staatspersonalverbandes, wo sie bald erfolgreicher war als er; Mittwoch war Waschtag, Freitag Fischtag. Sonntags ging Dorly zum Radrennen und feuerte ihren Toni an, und einmal wäre er beinahe Schweizer Meister geworden.

Es wäre eigentlich alles in Ordnung gewesen – wenn nur Toni nicht jedes Mal von Kopf- und Rückenschmerzen befallen worden wäre, wenn im Schlafzimmer das Licht ausging. In den ersten Ehewochen hatte Dorly sich darüber gewundert, aber dann hatte sie gemerkt, dass sie auch ohne diese Sache ganz gut zurechtkam; es war ja nicht ein lebensgefährlicher Mangel wie hungern oder frieren. Wenn nur Anton nicht so unglücklich gewesen wäre über sein Unvermögen! Wenn er nur nicht jedes Mal mit einem Entsetzensschrei aus dem Schlaf geschreckt wäre, wenn er die merkwürdigen Dinge träumte, die er nun einmal träumte; wenn er es mit Dorly nur nicht immer wieder hätte erzwingen wollen mit aller Kraft und Ausdauer eines durchtrainierten Radrennfahrers; wenn er nur nicht jedes Mal so verzweifelt gewesen wäre nach der neuerlichen Niederlage und wenn er in seiner Verzweiflung nur nicht jedes Mal derart in Raserei verfallen wäre, dass er Dorly grün und blau schlug und ihr das Kopfkissen aufs Gesicht drückte, damit die Nachbarn ihre Schreie nicht hörten. Und wenn er am nächsten Morgen nur nicht jedes Mal so hündisch zerknirscht gewesen wäre, dass eine Frau jede Achtung vor ihm verlieren musste, und wenn es nur nicht immer nach drei Wochen wieder von vorne begonnen hätte. Als Toni sie eines Nachts wieder würgte, dass ihr schwarz wurde vor Augen, packte Dorly morgens um drei ihre Koffer, durchquerte zu Fuß die ganze Stadt und kehrte heim zur Mutter, die an der Palmenstraße eine gutbürgerliche Vierzimmerwohnung bewohnte und seit dem Tod des Vaters allein war. Sie bezog wieder ihr Mädchenzimmer, fand eine Stelle im Globus als Aushilfsverkäuferin und mied fortan den Umgang mit Männern.

*

Aus dem Archiv der Kriminalpolizei Basel-Stadt:

Velte Waldemar, geb. 4. August1910, anscheinendes Alter 28 bis 30 Jahre, ledig, Ingenieur, deutscher Staatsangehöriger. Signalement: Größe 172 cm, Gestalt schlank bis mittel, Haare blond, gekraust, wellig, nach hinten gekämmt, Stirne hoch, zurückweichend, Augen graugrün, Nase geradlinig, rasiert, dünne Oberlippe, Zähne weiß, gut erhalten, Kinn klein, rundlich. Grübchen, Gesicht länglich, Backenknochen etwas vorstehend. Sprache schriftdeutsch mit Kölner Dialekt. Kleidung: dunkelgrau, fast schwarz, Überzieher ohne Gürtel, braunfarbiger Anzug, farbiges Sporthemd mit Kragen, dunkelgrüner Schlitzfilzhut mit schwarzem Band, Vorderrand abwärtsgebogen, rotbraune Halbschuhe.

Sandweg Kurt, geb. 3. August1910, anscheinendes Alter 25 bis 27 Jahre, ledig, Ingenieur, deutscher Staatsangehöriger. Signalement: Größe 185 cm, Gestalt sehr schlank, mager, Haare braun, mittellang, links gescheitelt, Stirne normal, Augen dunkel, Nase gewöhnlich, Schnurrbart rasiert, Lippen etwas aufgeworfen, Zähne weiß, gut erhalten, Kinn gewöhnlich. Gesicht länglich, blass, mager, Wangen etwas eingefallen, starke Mundfalten. Blick freundlich, Sprache schriftdeutsch mit Kölner Dialekt. Kleidung: Mantel, zweireihig, dunkelgrau, Rückengürtel, dunkelgrauer Anzug mit weißen Linien, Kleidung gut erhalten, farbiges Stoffhemd mit Kragen, Selbstbinder, rotbraune Halbschuhe, kein Hut.

2

Ihren Anfang aber nimmt die Geschichte drei Wochen vor jener Begegnung im Globus, und zwar in Stuttgart. Am achtzehnten November 1933 liegt Nebel über der Stadt, die Ulmen sind nass und schwarz. Über den Schillerplatz laufen graugesichtige Beamte mit speckigen Mappen. Vor dem Arbeitsamt frieren die Arbeitslosen, ihre Frauen schielen auf dem Großstadtmarkt nach welkem Wintergemüse. Am westlichen Stadtrand steht in einem Weinberg ein sportlicher kleiner Wagen, ein 750er Dixi, Baujahr1930, dessen Besitzer ihn am Vorabend bei der Polizei als gestohlen gemeldet hat. Die Motorhaube und das schwarze Lederverdeck sind feucht vom Tau. Im Wageninneren schlafen zwei Burschen. Ihre Gesichter sind zwischen Mantelkrägen und Mützenrändern kaum zu sehen. Der Bursche auf dem Fahrersitz ist lang und schmal. Seine dünnen Glieder haben sich im Wagen ausgebreitet wie Tentakel. Der zweite Bursche ist klein und geschmeidig. Er hat im Schlaf die Beine untergeschlagen und ist gegen die Brust des Fahrers gekippt. Und weil die Nacht so lang und kalt war, hat er sich schlafend immer dichter an ihn geschmiegt wie ein junges Mädchen.

Die Krähen werden aufmerksam auf die Speisereste, die zu beiden Seiten des Dixi liegen – Brotkrumen, sechs Streifen Schinkenschwarte und ziemlich viel Käserinde, wie die Polizei am Nachmittag feststellen wird. Im Wageninneren erwacht der kleine Bursche. Er rückt von seinem Freund ab, wischt mit dem Ärmel über das beschlagene Seitenfenster und schaut hinaus in den Morgen, der voller herbeiflatternder Krähen ist. Seine Augen sind grün wie die einer Katze. Um die Krähen zu verscheuchen, öffnet er die Tür und zieht sie wieder zu. Die Vögel fliegen in einer weiten Schleife in einen anderen Weinberg, und der andere Bursche erwacht.

»Guten Morgen, Waldemar.«

»Guten Morgen, Kurt.«

Kurt Sandweg und Waldemar Velte schütteln einander ganz ernst die Hand, wie sie das jeden Morgen tun. Sie haben vor Jahren zum Spaß damit angefangen, als sie noch Kinder waren und Erwachsene spielten, und dann ist es ihnen einfach geblieben.

Währenddessen bereitet im östlichen Stadtteil Gablenberg Bankfilialleiter Julius Feuerstein den Arbeitstag vor. Als erstes zieht er die Ärmelschoner über und zählt den Kasseninhalt nach. Dann füllt er Tinte ins Tintenfass, prüft die Spitzen seiner Schreibfedern und legt Fließblatt und Streusand bereit. Er schiebt Siegelwachs, Stempelkissen und Radiergummis ordentlich an ihren Platz, spitzt die Bleistifte und stellt am Stempel das Datum ein. Dann tritt er einen Schritt zurück, betrachtet sein Werk, rückt Kragen, Schlips und Jacke zurecht und zwirbelt den Schnurrbart. Der bullernde Kohleofen in der Ecke füllt den Schalterraum mit muffiger Wärme. Feuerstein setzt sich kerzengerade auf die Stuhlkante, nimmt einen Aktenordner zur Hand und schlägt ihn auf.

Über seinem Schreibtisch hängt goldgerahmt ein Portrait des Führers, der mit verschränkten Armen und gerecktem Kinn hinunterstarrt auf ein mausgesichtiges Männchen mit rundem Rücken, das in einer halbdunklen Ecke des Schalterraums seinen Arbeitsplatz hat. Das ist der Kontorist Gottfried Lindner, Feuersteins einziger Untergebener, in Ehren ergraut in zweiunddreißig Jahren Dienst bei der Stuttgarter Bank. Lindner hat sich schon gewöhnt an den jungen Feuerstein, diesen schnittigen Volksgenossen, der seit einem halben Jahr die Filiale leitet. Für Lindners Geschmack geht es jetzt manchmal etwas gar schnittig zu, und zuweilen denkt er mit Wehmut an seinen langjährigen Chef, der von einem Tag auf den anderen unentschuldigt nicht mehr zur Arbeit erschien. Aber einen steten Anlass zu heimlichem Vergnügen hat Feuerstein unwissentlich doch eingeführt, und zwar am ersten Arbeitstag, als er das Portrait des Führers an die Wand hängte. Denn eines weiß der schnittige Filialleiter nicht, kann es gar nicht wissen von seinem Platz aus: dass das Ofenrohr auf seinem Weg vom Ofen zum Schornstein dem Führer mitten über die Stirn fährt – von Lindners Pult aus gesehen zumindest. Und wenn Lindner nur ein ganz klein wenig den Hals streckt, so verschwinden auch diese stechenden Augen hinter dem angerosteten Blech, und übrig bleibt nur das schwache Kinn und das säuerliche Gouvernantenmündchen.

»Lindner! Kaffee holen.«

Lindner steht auf. Seit zweiunddreißig Jahren empfängt er täglich um acht Uhr fünfunddreißig den Befehl zum Kaffeeholen. Seit zweiunddreißig Jahren ruft er »Jawoll!« läuft über die Wagenburgstraße ins Kaffeehaus und kehrt zurück mit einem Tablett, auf dem zwei Tassen und Löffel, eine Zuckerdose und zwei Kännchen mit Kaffee und Sahne stehen. Nur einen Sommer lang hat er diesen Botengang nicht getan in all den zweiunddreißig Jahren; das war1918, als Kaiser Wilhelm sich nach langem Zögern doch noch entschloss, Lindner für die letzten Kriegsmonate an die Westfront zu schicken. Dabei hatte Lindner das Pech, noch am achten August an der Somme einen Granatsplitter einzufangen, und seither zieht er das linke Bein etwas nach und spürt, wenn es Schnee gibt.

Lindner und Feuerstein rühren schweigend in ihren Tassen. Lindner rührt lautlos, wie es sich gehört, und ärgert sich wie jeden Morgen still, aber furchtbar über das ungenierte Geklingel in Feuersteins Tasse. Die Wanduhr tickt laut und zuverlässig. Da nähert sich von fern das Brummen eines Autos und verstummt vor dem Eingang.

Feuerstein stellt sich am Schalter auf und schaut zur Tür in Erwartung der ersten Kundschaft des Tages, während Lindner mit dem Tablett im Hinterraum verschwindet. Gut möglich, dass es die schöne Frau Niemayer ist, die jeden Samstag mit dem Taxi vorfährt und ihr Taschengeld abhebt von einem Konto, von dem der Herr Gemahl nichts ahnt. So sind sie, diese Weiber aus dem Villenviertel, die wer weiß aus welchen weichen Betten steigen, die Wangen wundgekratzt von einem fremden Stoppelkinn, und dann hier vorfahren, wie wenn es das Gewöhnlichste von der Welt wäre! Letzten Samstag zum Beispiel hat die Niemayer an Feuersteins Schalter gestanden mit ihrer Federboa und hat ganz ungeniert den Büstenhalter zurechtgezupft, während er die Auszahlungsquittung vorbereitete. Dabei hat sie ihm gleichgültig auf die Schreibhand geschaut, und als er übertrieben laut: »So! Das wär’s!« gerufen hat, um die Frau zur Besinnung zu bringen und zu demütigen und ihr klarzumachen, wie schamlos sie sich aufführte in Gegenwart eines Mannes – da hat sie ihm gelangweilt ins Gesicht gesehen und sich mit ihren langen roten Fingernägeln an der Hüfte gekratzt.

Feuerstein räuspert sich und versteckt seine halb leere Tasse in der obersten Schublade seines Schreibtischs, wo er eigens zu diesem Zweck eine Ecke freihält. Als die Schwingtür aufgeht, betreten statt der schönen Niemayer zwei bleiche Burschen den Schalterraum. Gutangezogene Burschen in Knickerbockers, teuren Tweedmänteln und mit nach hinten gekämmten Haaren.

»Guten Morgen, die Herren. Was kann ich für Sie tun?«

Da deutet schon eine Pistole auf Feuersteins Stirn. Über den Lauf hinweg fixiert ihn der kleinere Bursche mit grünen Augen und schweigt. Der zweite Bursche, ein langer und schlaksiger Kerl, hat keine Pistole. Der steht nur daneben und tut verlegen. Feuerstein wartet ab, was weiter geschieht. Da die Burschen schweigen, zieht er die Kassenschublade heraus und legt ein Bündel Notengeld auf den Schalter. Es sind fünfundzwanzig Fünfzigmarkscheine, tausendzweihundertfünfzig Reichsmark. In der Kasse liegen noch mehrere Bündel mit Hundertern, Zwanzigern und Zehnern.

Der schlaksige Bursche greift nach dem Bündel, steckt es in die Manteltasche, sagt: »Danke höflichst!« deutet eine Verbeugung an und lüftet zum Abschied die Mütze. Feuerstein wundert sich – macht der sich lustig über ihn? Nein. Der scheint mit dem einen Bündel tatsächlich zufrieden zu sein. Dabei ist noch viel mehr da. Ulkiger Kerl. Der Kleine mit den grünen Augen aber hält die Pistole weiter starr auf Feuerstein gerichtet. Der macht keinen Spaß. Der will mehr.