Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

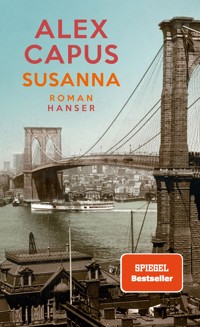

Der neue Roman vom Autor von „Léone und Louise“ – die faszinierende Geschichte einer Emanzipation Alte Gewissheiten gelten nicht mehr, neue sind noch nicht zu haben. In New York wird die Brooklyn Bridge eröffnet, Edisons Glühbirnen erleuchten die Stadt. Mittendrin Susanna, eine Malerin aus Basel, die mit ihrer Mutter nach Amerika ausgewandert ist. Während Maschinen die Welt erobern, kämpfen im Westen die Ureinwohner ums Überleben. Falsche Propheten versprechen das Paradies, die Kavallerie steht mit entsicherten Gewehren bereit. Mit ihrem Sohn reist Susanna ins Dakota-Territorium. Sie will zu Sitting Bull, um ihn zu warnen. Ein Portrait, das sie von ihm malt, hängt heute im State Museum North Dakotas. Das ergreifende Abenteuer einer eigenwilligen und wagemutigen Frau, voller Schönheit und Mitgefühl erzählt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 336

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Über das Buch

Alte Gewissheiten gelten nicht mehr, neue sind noch nicht zu haben. In New York wird die Brooklyn Bridge eröffnet, Edisons Glühbirnen erleuchten die Stadt. Mittendrin Susanna, eine Malerin aus Basel, die mit ihrer Mutter nach Amerika ausgewandert ist. Während Maschinen die Welt erobern, kämpfen im Westen die Ureinwohner ums Überleben. Falsche Propheten versprechen das Paradies, die Kavallerie steht mit entsicherten Gewehren bereit. Mit ihrem Sohn reist Susanna ins Dakota-Territorium. Sie will zu Sitting Bull, um ihn zu warnen. Ein Portrait, das sie von ihm malt, hängt heute im State Museum North Dakotas. Das ergreifende Abenteuer einer eigenwilligen und wagemutigen Frau, voller Schönheit und Mitgefühl erzählt.

Alex Capus

Susanna

Roman

Hanser

Der Wilde Mann

Da war dieses Mädchen. Ich wünschte, ich hätte sie gekannt. Ich wünschte, ich wäre schon auf der Welt gewesen, als sie dem Pferdeknecht Anton Morgenthaler, der doppelt so groß, dreimal so breit und fünfmal so schwer war wie sie, in einem Akt entschlossener Notwehr mit dem rechten Zeigefinger das linke Auge ausstach.

Sie hieß Susanna Faesch und war fünf Jahre alt an jenem Januarmorgen, an dem sie an der Hand ihrer Mutter aus dem Haus trat. Es war ein schönes Haus. Susannas Familie war eine der reichsten und ältesten der Stadt. Sie trug einen grauen Filzmantel, eine grüne Wollmütze und zwei schwarze Zöpfe, und sie hatte die gleichen weiten, dunklen Augen wie ihre Mutter und die gleiche helle Stirn.

Im Morgengrauen war ein dünner, kalter Regen auf die Stadt niedergegangen. Die Dächer glänzten. In den Pfützen spiegelten sich Wolken, die rasch vorüberzogen. Die Straße war voller Leute. Alle liefen in dieselbe Richtung. Schwarz gewichste Schuhe, schwarz-graue Röcke, schwarz-grau gestreifte Hosenbeine. Steife Hüte, spitzenbesetzte Bänderhauben. Offene Münder, die kleine Atemwolken ausstießen. Männer, die mit Spazierstöcken im Takt ihrer Schritte aufs Pflaster schlugen. Frauen, die mit eingerollten Regenschirmen anderen Frauen zuwinkten. Susannas Mutter winkte niemandem. Sie blieb vor der Tür stehen, als hätte sie etwas vergessen und versuchte, sich zu erinnern, was es war.

Das Mädchen zog sie an der Hand.

»Wollen wir gehen, Mama?«

Ihr Vater war vorausgegangen ins Zunftlokal. Es gab dort eine lange Tafel mit vielen Stühlen ringsum. Bei einem war der Name des Vaters in die Lehne geschnitzt. Die Brüder des Mädchens warteten schon am Rhein und warfen Kiesel ins Wasser.

Die ganze Stadt war auf den Beinen, um der Ankunft des »Wilden Mannes« beizuwohnen. Einmal im Jahr kam er aus den Tiefen des Waldes und fuhr unter Trommelwirbeln und Böllerschüssen auf einem Floß in die Stadt ein. Bald würde er an der Biegung des Flusses auftauchen und um exakt elf Uhr, mit dem Glockenschlag der Clarakirche, bei der Mittleren Brücke mit einem gewaltigen Satz an Land springen.

Der Wilde Mann musste auf die Minute pünktlich eintreffen, das war wichtig. Die Zunftleute achteten auf den Pegelstand, bevor sie das Floß in die Strömung stießen. Bei Niedrigwasser machten sie die Leinen etwas früher los, bei Hochwasser ein paar Minuten später. Zu berücksichtigen waren ferner die Stärke des Windes und dessen Richtung. Das klappte zuverlässig gut. Das Floß kam immer pünktlich an. Die Zunftleute verfügten über Erfahrungswerte. Ihre Vorfahren hatten Tabellen angefertigt. Der Brauch war tausend Jahre alt.

Es war kurz vor elf. Dumpf dröhnten die Böllerschüsse über die Dächer der Stadt hinweg. Wer jetzt noch nicht am Rheinufer war, musste sich beeilen. Susanna lief voraus, die Mutter mit verhaltenen Schritten hinterher. Sie gingen durch enge Gassen, vorbei an giebligen Fachwerkbauten mit kleinen Fenstern, steilen Dächern und verblichenen Familienwappen an den Dachuntersichten. Hinter rußgeschwärzten, moosig-düsteren Gemäuern verbargen sich liebliche Gärten, in denen im Frühling Rosen blühten und weißer Jasmin duftete.

Diese Stadt war in zweitausend Jahren vielfach zerstört worden durch Erdbeben, Feuersbrünste und Kriege, und ebenso oft aus ihren Ruinen wieder aufgebaut. Die Kalk- und Sandsteinquader, aus denen sie bestand, hatten zuvor in keltischen Langhäusern, römischen Kastellmauern und gotischen Handelskontoren gesteckt, und unter mancher modernen Biedermeier-Stadtvilla lag längst vergessen das Grab eines Kreuzritters oder eine Jauchegrube aus dem Mittelalter, die noch voll war mit dem stechend scharfen, sich selbst konservierenden Seich von Leuten, die seit tausend Jahren tot waren.

In dieser Stadt lebten hagere, schmallippige Menschen, die über viele Generationen fleißig als Kaufleute, Textilfärber und Seidenbandweber gearbeitet hatten. Manche Familien waren über die Jahrhunderte reich geworden, und einige sehr reich. Einige hatten so viel Geld angehäuft, dass ihre Kinder und Kindeskinder finanziell ausgesorgt haben würden bis ans Ende aller Tage — wenn sie nur klug genug wären, ihr Geld einfach auf der Bank zu lassen, die ihnen ja nebenbei auch gehörte, und mit den Zinsen ein angenehmes Leben zu führen. Aber früher oder später, das lehrte die Geschichte, tauchte in jeder Familie ein Tunichtgut oder Angeheirateter auf, der das allzu groß gewordene Vermögen wieder unters Volk brachte, indem er es für seine Laster oder eine Schnapsidee aus dem Fenster warf.

Seltsam war nur, dass in dieser Stadt die Reichen fast ebenso karg lebten wie die Armen. Sie kleideten sich grau und schwarz wie ihre Bediensteten und aßen Tag für Tag den gleichen Haferbrei, die gleichen Rüben und den gleichen brackigen Salm aus dem Rhein, und sie tranken das gleiche Wasser; sonntags gönnten sie sich ein Glas sauren, verdünnten Wein. Sie gingen dreimal täglich zum Gebet, erforschten rund um die Uhr ihr Gewissen und enthielten sich nach Kräften irdischer Lustbarkeit. Und sie unterwarfen sich harten Regeln, deren Einhaltung die Obrigkeit streng überwachte.

Die Frauen durften sich keine bunten Bänder ins Haar flechten, die Männer bei der Arbeit nicht singen. Die Kinder durften im Winter weder rodeln noch Schlittschuh laufen, die jungen Leute nur an wenigen Tagen im Jahr tanzen. Eheleute durften einander nicht zum Vergnügen beiwohnen, Ehebrecher wurden von Gesetzes wegen im Fluss ersäuft. Letzteres geschah in jüngster Zeit zwar nicht mehr, aber die jahrhundertealte Angst vor Strafe steckte den Bürgern noch immer in den Knochen, und deshalb auch die Furcht vor Sinneslust. Überhaupt war in jener Stadt das weite Feld der Liebe ein derartiges Minenfeld von Bangigkeit, Bigotterie und drakonischen Strafandrohungen, dass man sich wundern musste, wie die Leute sich eigentlich fortpflanzten.

Trotz oder gerade wegen dieser Sittenstrenge pflegten die Bewohner eine laute, angestrengte Fröhlichkeit, die ortsfremde Besucher zuweilen wunderlich fanden. Sie machten unlustige Scherze, wenn sie beim Bäcker Brot kauften, und sie lachten grundlos, wenn sie mit dem Nachbarn übers Wetter sprachen, und sie kicherten grimmig, wenn sie abends den Inhalt ihrer Kassen zählten. Vielleicht mussten diese tugendhaften Menschen nur deshalb so lustig sein, weil sie im Grunde keine Ahnung hatten, was es im Leben zu lachen gab.

So lebten sie wie vor hundert oder tausend Jahren, nichts schien sich jemals ändern zu wollen. Eine barocke Befestigungsmauer mit doppeltürmigen Stadttoren schützte die Stadt ringsum vor allem Fremden, aus welcher Himmelsrichtung es auch kommen mochte. Bei Sonnenuntergang wurden die Tore mit mächtigen Balken verriegelt. In der Nacht drehte ein Nachtwächter mit Laterne seine Runden und rief alle halbe Stunde die Zeit aus.

Und doch ahnten die Bürger, dass ihnen tiefgreifende Veränderungen bevorstanden und dass in ihrer Stadt schon bald kein Stein mehr auf dem anderen bleiben würde. Denn in England hatte vor nicht sehr langer Zeit George Stephenson die Eisenbahn erfunden, deren Schienen sich wie ein Spinnennetz über Europa ausbreiteten und via Straßburg an den Rhein gelangt waren. Die Eisenbahngesellschaft hatte italienische Wanderarbeiter beauftragt, eine Schneise in die Stadtmauer zu schlagen, und seither fuhr die Bahn fünfmal täglich mit viel Dampf, Rauch und Lärm ins Herz der alten Stadt ein. Über den Schienen wurde ein Eisenbahntor mit einem eisernen Fallgatter errichtet, das jeden Abend heruntergelassen und am Morgen wieder heraufgezogen wurde.

Nachts wurde es zwar immer noch still, die Stadttore wurden noch immer geschlossen und der Nachtwächter rief noch immer die Stunden aus. Aber ganz dunkel wurde es nicht mehr, in einigen Gassen brannten schon Gaslaternen. Und die Rufe des Nachtwächters verhallten nun unbeachtet, weil in den Bürgerstuben maschinell gefertigte Wanduhren hingen, deren Glockenspiel zuverlässig die Zeit schlug.

Dicht gedrängt standen die Schaulustigen auf dem Uferweg. Ihre Hosenbeine und Röcke flatterten von den Druckwellen der Böllerschüsse. Die Frauen hielten sich die Ohren zu, die Männer schauten in Feldherrenmanier flussaufwärts. Da und dort weinte ein Säugling. Von Norden her wehte ein eisiger Wind. Rauchschwaden waberten übers graue Wasser.

Die kleine Susanna Faesch aber weinte nicht. Sie rannte auch nicht aufgeregt umher wie die anderen Kinder, auch warf sie keine Kiesel ins Wasser wie ihre Brüder, bettelte nicht um Süßigkeiten und quengelte nicht wegen der Kälte, sondern stand still neben der Mutter und schaute zwischen den Beinen der Erwachsenen hindurch auf den Fluss. Der Blick ihrer Kinderaugen war klar wie der Himmel, ungetrübt von Erwartungen, Urteilen und Absichten.

Sie hatte keine Angst vor den Böllern. Sie wusste, dass aus diesen Stummelkanonen keine Kugeln herauskamen; dass sie nur Lärm machten. Im letzten Jahr war es der gleiche Lärm gewesen, im vorletzten auch. Es war alles genau gleich, zu Besorgnis bestand kein Anlass. Der graue Himmel über dem Rhein war der gleiche wie letztes Jahr. Die Schaulustigen am Ufer waren dieselben. Unten am Wasser war dasselbe Stück Kiesbank abgesperrt. Genau dort und nirgendwo anders würde der Wilde Mann an Land springen, und zwar um Punkt elf und zu keiner anderen Uhrzeit. Und Susannas Mutter, die ihre Tochter fest an der Hand hielt, war auch dieselbe. Alles würde genau gleich ablaufen wie jedes Mal. Überraschungen waren nicht vorgesehen, Unerwartetes war nicht erwünscht. Bald würde das Floß in Sicht kommen. Es war alles vorhersehbar. Eigentlich konnte man nach Hause gehen. Man hätte gar nicht herkommen müssen.

Über eines aber wunderte sich Susanna: dass die Erwachsenen, die dem unabänderlich spröden, jährlich wiederkehrenden Spektakel doch schon Dutzende Male beigewohnt hatten, diesem erneut mit freudiger Neugier entgegenfieberten. Wie die Kinder drängten sie nach vorn, wahrten mit Mühe ihre guten Manieren im Kampf um die besten Plätze und versperrten, einmal zuvorderst angekommen, den weniger Dreisten bedenkenlos die Sicht.

Nur ihre Mutter drängelte nicht. Als ginge die Aufregung sie nichts an, blieb sie irgendwo auf dem Uferweg stehen und schaute teilnahmslos beiseite. Susanna sah zu ihr auf und folgte ihrem Blick, aber dort, wo sie hinschaute, war nichts los. Da stand nur eine einsame Kutsche mit einem traurigen Pferd und weiter hinten eine kahle Ulme voller Krähen. Und noch weiter hinten eine windschiefe Fischerhütte. Wahrscheinlich guckte die Mutter gar nicht wirklich dorthin. Sie schaute nur in die Richtung, weil man ja irgendwo hinschauen musste, solange man die Augen offen hielt. Und die Augen hatte sie nur deshalb offen, weil sie sie ja schlecht zumachen konnte vor all den Leuten.

Einige Schaulustige hatten, um ja nichts zu verpassen, Operngläser mitgebracht, andere Schemel zum Draufsteigen oder kleine Hocker für die Gebrechlichen, und alle schauten erwartungsfroh auf den Fluss hinaus, als ob von dort die Wiederkunft Jesu oder mindestens der Auftritt eines geflügelten Pferdes zu erwarten wäre. Mit gestreckten Zeigefingern deuteten sie dahin und dorthin und prophezeiten einander in allen Einzelheiten, was als Nächstes geschehen werde.

Da verstand Susanna, was den Leuten solches Vergnügen bereitete. Es war einfach, dass sie Bescheid wussten. Mehr war da nicht. Es war nur, dass sie die Welt und ihre Zeit für einen Augenblick im Griff hatten. Mehr steckte nicht dahinter. Der Wilde Mann war eine Tradition, und Traditionen hatten ihren Daseinsgrund in sich selbst. Sie mussten immer exakt gleich ablaufen, weil jede Variation ihre Existenz infrage gestellt hätte.

Am Uferweg roch es nach feuchtem Kopfsteinpflaster und nach Fisch, Teer, Öl, Kohle und Pferdedung. Eine Wand aus schwarz gekleideten Menschenleibern versperrte Susanna die Sicht. Die Wand wurde immer dichter. Susanna wollte nach vorn laufen zu ihren Brüdern, unter dem Absperrseil durchschlüpfen auf die Kiesbank. Aber die Mutter würde nicht zulassen, dass sie sich allein dem eisigen Wasser näherte, letztes und vorletztes Jahr hatte sie Nein gesagt. Sachte zog Susanna ihre Hand aus der Hand der Mutter. Und diesmal sagte sie nicht Nein. Sie sagte auch nicht Ja, aber sie ließ die Hand der Tochter los und verschränkte die Arme, als würde sie sich selbst umarmen. Ihr Blick ging immer noch zu der Kutsche und dem traurigen Pferd hinüber.

Susanna lief zwischen den Leuten hindurch, die Böschung hinunter auf das Seil zu, das von einem Schutzmann bewacht wurde. Er schaute weg, als Susanna kam. Es war seit vielen Jahrhunderten Tradition, dass Kinder verbotenerweise unter dem Absperrseil durchschlüpften.

Dann tauchte das Floß auf.

Es war dasselbe Floß wie letztes Jahr; dasselbe Floß wie jedes Jahr. Ein Bretterboden über zwei Langbooten, im Heck zwei Steuermänner mit langen Rudern. Am Bug zwei Kanoniere mit zwei Kanonen, die sie abwechselnd abfeuerten, Backbord zwei Tamboure, die in der feuchten Januarkälte den immer gleichen, düster-monotonen Marsch trommelten, und neben ihnen zwei Fahnenträger. Auf einer Sitzbank im Heck vier schwarz gekleidete Männer mit steifen Hüten und steifen Rücken. Und in der Mitte des Bretterbodens der Wilde Mann, der seit Jahrhunderten die immer gleichen kraftvollen Tanzschritte vollführte. Drei ungestüme Schritte vorwärts, ein Ausfallschritt nach rechts mit tiefer, zweifacher Verbeugung. Drei Schritte rückwärts, Ausfallschritt und Verbeugung nach links. Und dann wieder drei Schritte vorwärts. Auf der rechten Schulter eine kleine Tanne samt Wurzelstock, die er am Vortag eigenhändig ausgegraben hatte.

Der Wilde Mann tanzte auf engstem Raum in der Mitte des Bretterbodens, als läge er in unsichtbaren Ketten; als führe er nicht zu einem Volksfest, sondern wäre zum Tod verurteilt und würde zum Schafott gebracht.

Und wie er so brav und zuverlässig seinen kleinen Tanz aufführte — da verstand Susanna, dass der Wilde Mann gar nicht wild war. Er war das Gegenteil von wild. Er war brav. Er tat auf dem Floß exakt das, was er zu tun hatte, und keinen Schritt mehr; keine einzige Bewegung aus eigenem Antrieb, schon gar keine wilde. Das Getrommel und das Geböller waren nur Klamauk. Draußen im Wald, wo der Wilde Mann zu Hause war, durfte er vielleicht wild sein — falls es diesen Wald überhaupt gab. Aber nicht hier in der Stadt. Hier musste er sich fügen wie alle anderen, sich den Regeln unterwerfen, den gottgewollten wie den menschengemachten. Zu diesem Zweck hatten die Zunftleute ihn hergeholt — um ihn gebändigt und gezähmt den Leuten vorzuführen. Denn wenn sich sogar der wildeste Wilde unters Joch der herrschenden Sittenstrenge beugte, war es den braven Bürgern wohl erst recht zuzumuten, die Fadheit ihrer freudlosen Existenz ein weiteres Jahr klaglos zu erdulden.

Das Floß trieb unter der Brücke hindurch und lag kurze Zeit im Dämmer. Als es ans Tageslicht zurückkehrte, hielten die Steuermänner mit kräftigen Ruderschlägen aufs Ufer zu. Susanna konnte den Wilden Mann nun deutlich sehen; sein Kostüm aus grünem Filz und die braune Lederfratze, die zottelige Perücke aus Hanf und die Krone aus Efeu und den Baum auf seiner Schulter. Er sah genau gleich aus wie letztes Jahr.

Die Tamboure hörten auf zu trommeln und steckten ihre Stöcke in die Gurten. Die Kanoniere legten die Ladestöcke nieder und verkorkten die Pulverhörner. Die Würdenträger erhoben sich und rückten ihre Zylinder zurecht. Der Wilde Mann trat an den Rand des Floßes, tunkte mit weit ausholender Gebärde die Tanne ins Wasser, wie er es seit tausend Jahren tat, und schwang sie sich triefend nass auf die Schulter. Dann ging er vier Schritte rückwärts, blieb breitbeinig stehen und schaute hinüber zur Kiesbank, wo ihn die üblichen Buben mit ihren üblichen Faxen erwarteten. Ungewöhnlich war nur, dass da diesmal auch ein Mädchen mit einer grünen Wollmütze stand. Sie machte keine Faxen. Sie stand nur da und schaute ihm übers Wasser entgegen.

Die Tradition verlangte vom Wilden Mann, dass er nicht wie ein Bürger nach erfolgter Landung gemessenen Schrittes ans Ufer trat, sondern möglichst weit und ungestüm übers Wasser sprang; der Sprung hatte mindestens so weit zu sein, wie der Wilde Mann vom Scheitel bis zur Sohle lang war. Im Fall Anton Morgenthalers, der das Amt schon im siebenten Jahr bekleidete, waren es sechseinhalb Fuß. Das war eine beachtliche Vorgabe, wenn man das klobige Schuhwerk, das schwere Kostüm und die Tanne auf seiner Schulter bedachte.

In den letzten sechs Jahren war Anton dieser Sprung stets bestens gelungen. Er war ein Bär von einem Mann, zweiunddreißig Jahre alt und Kutscherknecht von Beruf, und er verfügte über die Sprungmuskeln eines Kängurus, weil er bei der Arbeit jeden Tag ungezählte Male vom Kutschbock hinunter- und wieder hinaufsprang.

An jenem Morgen des 13. Januar 1849 aber war er nicht bei Kräften. Seit ein paar Tagen glühte ihm der Schädel und schmerzten ihn die Glieder, und die Ohren sausten und die Nase war mit Rotz verstopft, dass er nachts kaum atmen konnte. Zudem hatte er sich am Abend zuvor mit seinem Mädchen gestritten, das Anna hieß und Wäscherin bei denselben Herrschaften war. Sie hatte Grübchen in den Wangen und goldenen Flaum auf den Unterarmen, und gestritten hatten sie sich, weil Anna sich noch immer nicht von ihm küssen lassen wollte; dies angeblich deshalb, weil er sehr stark nach Pferd roch. Stärker als ein Pferd, wie Anna sagte.

Quatsch, hatte Anton erwidert.

Doch, hatte Anna gesagt. Du stinkst schlimmer nach Pferd als ein Pferd. Und dann hatte sie gelacht.

Quatsch, hatte Anton noch mal gesagt. Erstens stinken Pferde nicht. Und zweitens kann man nicht stärker nach einer Sache riechen als die Sache selbst.

Doch, das kann man, sagte Anna. Du kannst es. Und das Rosenwasser meiner Herrin kann es auch. Das duftet stärker nach Rosen als alle Rosen auf der Welt.

Quatsch, sagte Anton ein drittes Mal. Wenn etwas stärker nach Rosen duftet als Rosen, dann duftet es nicht nach Rosen.

Anton war sich sicher, dass er diesmal recht hatte. Zwar wusste er aus leidvoller Erfahrung, dass Anna reden konnte wie der Teufel und räsonieren wie der Pfarrer und dass sie jede Diskussion so hinbiegen konnte, dass sie am Schluss auf der ganzen Linie triumphierte und er dastand wie der größte Trottel. Ihm war klar, dass er jetzt in seinem ureigensten Interesse die Klappe halten sollte, auch wenn er hundert Mal recht hatte. Aber diesmal nicht, sagte er sich. Diesmal würde er gewinnen.

Mit Düften ist es wie mit Farben, sagte er. Eine Farbe kann auch nicht mehr sein als sie selbst.

Hä?, sagte Anna.

Himmelblau zum Beispiel, sagte Anton und knetete mit seinen knorrigen Händen die Luft im vergeblichen Verlangen, seinen Gedanken dingfest zu machen. Himmelblau ist einfach Himmelblau. Es kann ja schon sein, dass eine Sache blauer ist als der Himmel …

Ein Pferd zum Beispiel?, fragte Anna.

… aber dann ist sie eben nicht mehr himmelblau.

Sondern?

Irgendwie anders blau.

Was quatschst du da von Farben, hatte darauf Anna gesagt. Wir reden von Pferden und Rosen. Das Rosenwasser meiner Herrin, das kann ich dir versichern, riecht stärker nach Rosen als jede Rose auf Gottes weitem Erdenrund.

Und ich bin Kutscherknecht von Beruf, sagte Anton. Alle Kutscher auf der Welt riechen nach Pferd. Du kannst von unsereinem nicht verlangen, dass wir am Ende eines langen Arbeitstags nach Rosen duften.

Das verlange ich ja gar nicht, sagte Anna. Du darfst nach Pferd stinken, so stark und so lange du willst, von mir aus hundert Mal stärker als ein Pferd, an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr dein Leben lang und wo immer es dir beliebt. Stink du nur nach Hengst oder Wallach, nach Fohlen oder Stute, nur bitte nicht in meiner Nähe. Bitte weit weg von mir. Übrigens redest du blöder, als du bist. Das würde man ja auch nicht für möglich halten, dass ein Blödmann wie du noch blöder redet, als er ist.

Darauf hatte Anton nichts mehr zu entgegnen gewusst. Also hatte er mit seinen Pranken nach Anna ausgegriffen, um Frieden mit ihr zu schließen und vielleicht doch noch zu einem Kuss zu kommen. Aber sie hatte nur gelacht und war flink ausgewichen, und dann hatte sie ihm den Eimer schmutzigen Seifenwasser, den sie in der Linken trug, über die Stiefel gegossen. In der Folge hatte er sie eine ausgetrocknete Ledergans genannt und sie ihn einen furzenden Wallach, und dann waren sie in Unfrieden auseinandergegangen.

Verärgert, enttäuscht und kurzatmig hatte Anton sich die ganze Nacht auf seinem Strohsack gewälzt und erst im Morgengrauen in fiebrigen Schlaf gefunden. Die Zunftleute hatten ihn wecken und wie einen Volltrunkenen ins Zunfthaus schleifen müssen, wo sie ihm ein Frühstück aus Speck und Bohnen aufnötigten und ihn ins Kostüm des Wilden Mannes steckten, und dann hatten sie ihn in einem Zweispänner flussaufwärts zum Floß gefahren.

So stand Anton nun unausgeschlafen und mit triefender Nase, pochenden Schläfen und tränenden Augen auf den Planken und sammelte seine Kraft für den Landgang. Wenn er zu lange wartete, geriete sein Sprung zu kurz und würde als peinlicher Hüpfer registriert werden. Wenn er hingegen zu früh spränge und einen Schuh voll Wasser herauszöge, würde das als Schande in die Annalen eingehen. Die größte anzunehmende Katastrophe aber wäre eine beidfüßige Landung im Wasser mit anschließendem Sturz rücklings in den Fluss. Dies hatte sich seit über dreihundert Jahren nicht mehr ereignet.

Susanna stand zwischen ihren Brüdern auf der Kiesbank und sah zu, wie das Floß ans Ufer trieb. Von hier unten sah der Wilde Mann ganz anders aus als von oben auf dem Uferweg. Von hier aus war er ein Hüne. Ein Riese. Ein Koloss. Glitzernde Wasserperlen flogen durch die Luft, als er sich den nassen Baum auf die Schulter schwang. Der Himmel wurde dunkel, als er sich zu voller Größe auftürmte. Die Möwen stoben erschreckt auseinander, als seine Lederfratze zwischen den Wolken heruntergrinste. Und als der Wilde Mann mit seinen Elefantenfüßen über die Planken stampfte und beim letzten Schritt am Rand des Floßes sein Sprungbein beugte, um sich mit dem ganzen Schwung seines titanischen Leibs gegen alle Gesetze der Schwerkraft, Lebenserfahrung und Glaubhaftigkeit hoch in die Luft zu katapultieren, bildeten sich auf dem Wasser rings um das Floß kreisrunde, auswärts fliehende Schockwellen.

Anton Morgenthaler hatte für den Absprung die letzten Kräfte mobilisiert. Im Aufstieg ruderte er mit allen vieren durch die Luft, auf dem Kulminationspunkt streckte er sich lang aus. Im Sinkflug machte er einen Doppelschritt ins Leere und sah in der anschließenden Gleitphase zu seiner Beruhigung voraus, dass er auch diesmal trockenen Fußes aufsetzen würde. Bei der Landung spritzten Kiesel unter seinen Stiefeln weg, und das fieberheiße Blut sackte ihm vom Schädel in den Bauch, dass ihm rot und schwarz vor Augen wurde und er fürchten musste, die Besinnung zu verlieren und doch noch hintenüber in den Rhein zu stürzen.

Mit einer letzten Anstrengung brachte er seine zweihundertfünfzig Pfund Körpermasse ins Gleichgewicht. Sein Herz pumpte, er atmete tief durch. Anton war zufrieden mit seinem Sprung, hoffentlich hatte Anna ihn gesehen. Allmählich kehrte sein Augenlicht zurück. Die Kinder waren aus dem eingeschränkten Gesichtsfeld seiner Maske verschwunden. Aber er konnte sie hören, wie sie hinter seinem Rücken schnauften, kicherten und über den Kies rannten. Gleich würden die Mutigsten sich von hinten an ihn heranschleichen und versuchen, einen Apfel aus seinem Kostüm zu rauben. Dann musste er sich ungestüm, aber maßvoll gegen die Kinder zur Wehr setzen. Das erwartete die Tradition vom Wilden Mann.

Anton drehte und wendete sich weg von den grapschenden kleinen Händen. Er schwang sein nasses Tännchen und erwischte mit der genadelten Spitze den einen oder anderen Buben, der sich dann, als wäre er tödlich getroffen, in den nassen Kies zu werfen hatte. Immer dichter schwirrten die Buben um ihn her, blindlings wirbelte er herum, bei jedem Schritt schubste er einen Kinderleib beiseite. Im Nahkampf war das Tännchen nicht mehr zu gebrauchen. Er warf es weg und griff mit bloßen Händen nach den Buben. Gleich würde der Schulmeister ihnen das Zeichen zum Aufhören geben, dann würden sie sich folgsam hinter die Absperrung zurückziehen und zu ihren Eltern auf dem Uferweg hinaufgehen. Wenn bisher noch keiner einen Apfel erhascht hatte, musste der Wilde Mann es nun zulassen. Sonst würden die Ratsherren ihn hernach im Zunfthaus rügen.

Es war alles gleich wie jedes Jahr — nur dass diesmal das Mädchen mit der grünen Mütze da war. Anton hatte die Kleine nicht mehr gesehen, seit er vom Floß abgesprungen war, aber jetzt spürte er sie als etwas Weiches, Regloses unter seinem rechten Stiefel; etwas wie einen Haufen nasses Flussgras oder ein Bündel Lappen, das der Rhein angeschwemmt hatte. Er ließ den Kopf auf die Brust sinken, bis er durch die engen Gucklöcher der Ledermaske den Blick auf seine Füße frei hatte. Und da lag sie. Rücklings lag sie auf dem nassen Kies, als wäre sie vom Himmel gefallen, streckte Arme und Beine von sich und rührte sich nicht. Vielleicht war sie hingefallen, oder sie hatte sich von ihm umschubsen lassen, oder er hatte sie versehentlich mit dem Tännchen erwischt. Wieso war sie nicht weggelaufen wie die anderen Kinder, das dumme Ding? Hoffentlich hatte sie sich nicht verletzt. Auf den ersten Blick war kein Blut zu sehen, das war schon mal gut. Aber eine blöde Sache war es trotzdem. Das war nicht üblich, dass der Wilde Mann kleine Mädchen zu Boden schubste und auch noch auf sie drauftrat. Hoffentlich hatte Anna das nicht gesehen. Sonst würde sie ihn wieder auslachen und ihn einen trampelnden Ochsen schimpfen. Oder einen altersblinden Schindgaul.

Anton kauerte sich zu dem Mädchen nieder. Sie lag da wie tot, aber ihre Nüstern bebten, und die schmale Brust ging hoch und nieder. Die grüne Wollmütze war ihr über die Augen gerutscht. Anton schob die Mütze hoch. Zwei dunkle, weite Augen starrten ihn an.

»Hast du dir wehgetan?«

Da sie keine Antwort gab und reglos liegen blieb, fasste er sie unter den Achseln und hob sie auf. Sie war steif wie ein Brett. Er würde sie zum Uferweg hinauftragen. Jemand würde sich um das Mädchen kümmern müssen. Eine Frau oder so. Anna vielleicht.

Susanna erschrak zu Tode, als die Lederfratze brüllend auf sie niederging. Sie schrie, als der Wilde Mann sie mit seinen Eisenklauen packte und in den Himmel hob. Sie zappelte wie ein Fisch, als der Koloss sie gegen seine stachelige, grüne Brust drückte und sich in Bewegung setzte. Der Wilde Mann schnaufte wie ein Ochse. Er war borstig wie ein Schwein. Und er stank furchtbar nach Pferd.

Da verstand Susanna, dass der Wilde Mann eben doch wild war. Sie hatte sich getäuscht. Er war gar nicht brav. Der Wilde Mann war unberechenbar. Er konnte Dinge tun, die er letztes und vorletztes Jahr nicht getan hatte — ein kleines Mädchen packen zum Beispiel und es mit sich fortnehmen. Er konnte Susanna in den Wald entführen. Sie in seiner Höhle an eine Kette schmieden. Sie als Küchen- und Putzmagd versklaven. Sie mästen, bis sie fett war. Und dann auffressen. Der Wilde Mann war zu allem imstande.

Susanna hörte auf zu zappeln. Widerstand war sinnlos, der Wilde Mann war übermächtig. Ihr Verstand arbeitete jetzt ruhig und schnell. Sie sah sich nach Hilfe um. Ihre Brüder standen hinter der Absperrung und lachten. Der Schutzmann stand auch dort und glotzte. Die Erwachsenen standen auf dem Uferweg und glotzten. Und ihre Mutter stand wohl auch dort oben irgendwo und schaute irgendwohin.

Susanna war auf sich allein gestellt, das war ihr nun klar. Sie versuchte nicht mehr vom Wilden Mann loszukommen, sondern musterte seine Lederfratze eingehend. Hinter den Gucklöchern flackerten zwei fiebrige Augen. Das war ihre Chance. An den Augen war der Koloss verletzlich.

Sie bog ihren Oberkörper so weit zurück, als es der eiserne Griff des Wilden Mannes zuließ. Dann holte sie mit dem rechten Arm aus, streckte den Zeigefinger vor und stieß ihn mit aller Kraft durch das linke Guckloch. Im Bruchteil einer Sekunde schlitzte ihr schartiger, schwarz geränderter kleiner Fingernagel erst die Bindehaut, dann die Hornhaut und die vordere Augenkammer sowie die Regenbogenhaut auf, dass das Kammerwasser herausspritzte, dann schob ihre Fingerkuppe die Linse beiseite, quetschte den Glaskörper und stieß tief im Innern des Schädels an die knochige Rückwand der Augenhöhle.

Der Strafprozess

Vielleicht geschah es an jenem Tag, dass Susannas Mutter erstmals den Entschluss fasste, ihren Gatten für immer zu verlassen. Sie würde es ihm so leicht wie möglich machen und ihm sagen, dass sie einen anderen Mann liebe. Dann würde sie aus dem Haus gehen, die Tür hinter sich zuziehen und verschwinden.

Der Schmerzensschrei des Wilden Mannes war den Zuschauern durch Mark und Bein gegangen. Sogar Maria Faesch erwachte aus ihrem Tagtraum, wandte sich dem Ufer zu und sah gerade noch, wie ihre Tochter durch die Luft flog. Als der Wilde Mann in die Knie ging und sich die Maske vom Gesicht riss, kämpfte Maria sich schon durch die Menschenmenge vor.

Susanna lag reglos auf dem Kies wie eine weggeworfene Gliederpuppe. Maria hob das Kind hoch, das in ihren Armen nun endlich zu weinen anfing, und trug es, noch bevor der Tumult unter den Zuschauern ausbrechen konnte, eiligen Schrittes nach Hause.

Zum Mittagessen war die Familie im Blauen Salon versammelt. Vater und Mutter saßen an den Enden des Tisches, die Kinder an den Längsseiten. Neben dem Vater hatte ein blonder, noch junger Mann Platz genommen, der seit ein paar Monaten Gast der Familie war. Die Bediensteten nannten ihn den »Deutschen«, die Kinder nannten ihn den »Herrn Doktor«. Sein Name war Karl Valentiny. Er und der Vater waren Freunde, sie hatten vor Jahren gemeinsam in der Fremdenlegion in Algerien gedient; der Vater als erfahrener Lieutenant einer berittenen Kompanie, Valentiny als junger Regimentsarzt. Er hatte ein gutmütiges, fast mädchenhaft glattes Gesicht und einen akkuraten Seitenscheitel und in den Augenwinkeln feine Müdigkeitsfalten wie so viele, die lange Jahre in fernen Ländern gelebt hatten. Vor ein paar Monaten hatte er aus seiner Vaterstadt Dortmund fliehen müssen, nachdem die preußischen Besatzungstruppen die Revolution niedergeschlagen hatten. Die Kinder mochten ihn, weil er ihnen Geschichten erzählte.

Es gab Rindsragout mit Kartoffelpuffer. Das Dienstmädchen schöpfte. Leise klirrte das Besteck. Flüsternd bat man ums Salz. Leise wurde geschmatzt. An der blauen Tapete tickte die Wanduhr. Durchs Fenster drang Hufgeklapper. In der Ferne eine Schiffspfeife. Der Deutsche erzählte den Kindern eine Geschichte. Eine Geschichte über ihren Vater. Über ihren Vater in der Fremdenlegion.

Der Vater war auf dem Rückweg aus der Stadt, wo er einen Korb Datteln gekauft hatte, in einem ausgetrockneten Flussbett einer trächtigen Berglöwin begegnet. Er trug seine weiße Ausgehuniform und sein rotes Képi, aber keine Waffe bei sich. Also floh er vor dem Raubtier den Fluss entlang in eine Schlucht hinein. An beiden Seiten der Schlucht stiegen graue Felsen auf, ein paar zerzauste Zypressen wankten im Nachmittagswind. Die Berglöwin folgte ihm. Sie war mit ihrem dicken Bauch langsamer als er, blieb ihm aber hartnäckig auf den Fersen. Weiter oben wurde die Schlucht enger. Das Flussbett war dort nicht mehr trocken, sondern schlammig. Noch weiter oben wand sich ein träges Rinnsal durch den Schlamm. Ein Rudel Mufflons soff daraus. Sie nahmen Reißaus, als sie den Lieutenant und die Berglöwin sahen. Zuhinterst in der Schlucht kletterte der Lieutenant die Felsen hoch auf eine Hochebene, das Raubtier mühsam ihm nach. So liefen die beiden in die Wüste hinaus. Er mit seinem roten Képi und den Datteln voraus, sie mit ihrem dicken Bauch hinterher.

Die Kinder kicherten. Sie wussten, dass die Geschichte gut ausgehen würde. Die Geschichten des Deutschen waren immer lustig.

Ihre Mutter lächelte mit ihnen. Gleichzeitig beobachtete sie argwöhnisch ihren Mann, wie er der Geschichte lauschte und dazu seinen grau melierten Bart kraulte, bevor er wieder zu Messer und Gabel griff. Sie kannte ihn gut, sie ließ sich von seinem versonnenen Lächeln nicht täuschen. Sie sah ihm an, dass sich etwas in ihm zusammenbraute. Sie erkannte es an der Art, mit der er methodisch und beherrscht mundgerechte Portionen auf seine Gabel schob. Sie hoffte, dass die Geschichte des Deutschen noch lange anhielt. Solange er sprach, war alles gut.

Die Sonne war untergegangen. Der Lieutenant lief weiter dem Horizont entgegen. Als einzigen Proviant hatte er die Datteln dabei. Sie waren frisch, der Korb war aus Palmblättern geflochten. Seine Beine wurden schwer, die Füße schmerzten. Als er nicht mehr laufen konnte, blieb er stehen, stärkte sich mit ein paar Datteln und warf die Steine nach der Berglöwin. Sie fauchte und peitschte mit dem Schwanz, wich aber den Steinen nicht aus. Also rang er seine Müdigkeit nieder und lief weiter. Die Berglöwin hinterher.

Die Kinder lachten. Maria lächelte, aber sie war in Sorge. Sie ahnte, dass die Geschichte nicht mehr lange dauern würde.

Als die Nacht hereinbrach, war der Lieutenant mit seinen Kräften am Ende. Er blieb stehen und erwartete die Berglöwin, fest entschlossen, mit bloßen Händen gegen sie zu kämpfen. Er musste sie am Hals erwischen und zupacken und nicht mehr loslassen, was immer auch geschehen mochte. Den Korb mit den Datteln stellte er in den Sand. Dann kam die Berglöwin. Auch sie war müde. Sie schleifte ihren Bauch, der prall gefüllt war mit zappeligen Berglöwenbabys, über den Wüstenboden. Zehn Schritte vor dem Lieutenant blieb sie stehen und fauchte. Dann machte sie noch mal zwei Schritte. Und noch zwei. Gleich würde sie springen. Der Lieutenant hob die Hände wie ein Boxer. Noch mal zwei Schritte und noch zwei. Aber sie sprang nicht. Sie kroch auf dem Bauch weiter, bis sie mit ihrer feuchten Schnauze seine staubigen Wickelgamaschen berührte. Der Lieutenant war aufs Äußerste gespannt. Mit jeder Faser seines Körpers erwartete er ihren Biss oder einen ersten Prankenschlag. Die Berglöwin aber bedachte ihn von unten herauf mit einem langen, schmachtenden Blick aus ihren bernsteinfarbenen Augen, dann wandte sie den Kopf und öffnete langsam den Rachen, zog die Lefzen über die Reißzähne und nahm sachte, beinahe zärtlich den Henkel des Korbes ins Maul. Und dann verschwand sie, den Bauch über den Wüstensand schleifend, mit den Datteln hinaus in die Nacht.

Die Geschichte war zu Ende. Die Kinder jubelten und klatschten in die Hände, der Deutsche nahm den Applaus bescheiden lächelnd entgegen. Der Vater wiegte den Kopf und drohte mit dem Finger, bestätigte aber mit einem Nicken und gleichzeitigem Kopfwackeln, dass die Episode sich mehr oder weniger so zugetragen habe. Dann legte er akkurat sein Besteck auf den leeren Teller, faltete die Serviette und strich sich über den Bart.

Maria schlug die Augen nieder. Nun war es so weit, das Unvermeidliche nahm seinen Lauf. Ihr Mann hatte strenge vertikale Furchen in den Wangen und einen schwarzgrauen Bart, und seine Hände waren spindeldürr. Für die Hände konnte er nichts und für die Wangenfurchen vielleicht auch nicht, für den Bart aber schon. Wie sehr hatte Maria sich früher gewünscht, dass er diesen Bart abschnitt. Gesagt hatte sie es ihm nie. Jetzt war es zu spät. Es machte keinen Unterschied mehr. Schon lange nicht mehr.

Er stützte die Ellbogen auf, legte alle zehn Fingerkuppen aneinander und räusperte sich. Das Gelächter, Geklapper und Gemurmel am Tisch verstummte. Die Kinder legten die Hände in den Schoß. Es war, als hätte eine Wolke sich vor die Sonne geschoben. Der Deutsche spitzte die Lippen und warf Maria einen Blick zu. Sie erwiderte ihn nicht.

Als niemand sich mehr rührte, schob der Vater seinen Stuhl zurück und erhob sich, verschränkte die Hände auf dem Rücken und fing an zu reden. Er ging auf dem zweifarbigen Parkett hin und her und redete. Maria war seiner Reden überdrüssig, seit vielen Jahren schon. Seine Reden hingen ihr zum Hals heraus. Sie hasste ihren Mann dafür, dass er so reden und reden konnte ohne jede Scham, ohne Rücksicht und Erbarmen, frei von Zweifeln und von Neugier für die anderen. Zwar hatte sie bereits im ersten Ehejahr verstanden, dass diese Reden nicht aus seiner Seele kamen, sondern bloßer Widerhall der Reden seines Vaters waren, der sie wiederum von seinem Vater und dessen Vorvätern erlernt hatte. Trotzdem hasste sie ihn für seine selbstgefälligen Denkpausen und sein bigottes Lächeln, das er ebenfalls dem Vater abgeschaut hatte. Sie hasste seine langen, bedeutungsvollen Blicke zum Fenster hinaus. Am meisten hasste sie dieses ekelhafte Zwitschern, mit dem er sich Speisereste zwischen den Zähnen heraussaugte.

Maria kannte seine endlosen Monologe. Sie kannte sie alle. Ihre Rache bestand darin, dass sie ihm nicht mehr zuhörte. Schon lange nicht mehr. Er konnte reden, was er wollte, er konnte reden, wie er wollte und so lange er wollte — sie hörte ihm nicht mehr zu. Und ganz sicher würde sie ihm jetzt nicht zuhören, wie er sich anschickte, über ihre fünfjährige Tochter zu Gericht zu sitzen. Oh, sie würde die Contenance bewahren, würde nicht die Augen verdrehen und nicht die Mundwinkel nach unten ziehen. Sie würde eine neutrale Miene aufsetzen und sein Gerede aufmerksam registrieren, um für Kontrollfragen gewappnet zu sein. Aber nichts davon würde sie in den Burgfried ihrer Seele einlassen. Sie würde das Fallgitter herunterlassen und die Zugbrücke hochziehen, und wenn der feindliche Lärm draußen zu groß wurde, würde sie im Inneren ihrer Seelenfestung Musik hören; das Klarinettenkonzert von Mozart zum Beispiel, das kannte sie auswendig. Sie war selbst eine ganz ordentliche Violinistin, einige Passagen des Klarinettenkonzerts klangen auch auf der Geige sehr schön. Das Konzert dauerte eine gute halbe Stunde. Länger würde ihr Mann wohl nicht reden. Das nun doch nicht.

Es war ja auch geradezu blödsinnig, was er da im Blauen Salon aufführte — ein unfassbar lächerliches Schauspiel, eine geradezu groteske Demonstration von Selbstgerechtigkeit und Blödigkeit des Herzens, wie er für sich allein einen Strafprozess gegen sein eigenes Kind in Szene setzte. Als Erstes gab er den rachsüchtigen Ankläger mit drohend erhobenem Zeigefinger; dann, sich selbst widersprechend nach einer Drehung um hundertachtzig Grad, den Verteidiger, der mit offen dargebotenen Handflächen um Verständnis und Milde für das Mädchen bat; und dann, nach einer weiteren Vierteldrehung, den Richter, der sich mit ausgebreiteten Armen um Ausgleich zwischen sich und seiner Person bemühte. Und als man schon zu hoffen wagte, dass er binnen erträglicher Frist zu einem Ende finden werde, vollführte er noch mal eine Vierteldrehung und begann von vorn mit der Replik des Anklägers, der die Duplik des Verteidigers folgte.

Es könne als erwiesen gelten und werde von niemandem bestritten, sagte er einleitend, dass die hier am Tisch anwesende Susanna wenige Minuten nach elf Uhr selbigen Tages am Ufer des Rheins dem Kutscherknecht Anton Morgenthaler vorsätzlich, gezielt und mit vollständigem Taterfolg das linke Auge ausgestochen habe. Objektiv sei der Tatbestand der vollendeten schweren Körperverletzung offenkundig, das Auge unwiederbringlich verloren; der rasch herbeigerufene Amtsarzt habe dessen Überreste an Ort und Stelle ausgekratzt und die Augenhöhle mit Mull verbunden. Als Täterin, auch das sei klar, komme niemand anderes infrage als Susanna. Die Aussagen aller Augenzeugen seien einhellig, und Susanna selbst sei, soweit bekannt, geständig.

Susanna hörte ihrem Vater reglos zu. Sie hatte eine Art, ihre rechte Braue hochzuziehen, die ihrem Blick den Anschein ironischer Furchtlosigkeit gab.

Ihre Brüder saßen aufrecht am Tisch und mimten, durch Erfahrung klug geworden, Aufmerksamkeit.

Karl Valentiny hörte höflich zu. Wenn der Vater nicht hinsah, warf er den Kindern Blicke zu.

Die Mutter war ins Allegro des ersten Satzes vertieft, gerade hatte die Klarinette eingesetzt. Es war doch einfach ein Wunder, dachte sie jedes Mal, dass ein noch derart junger, vom Frieselfieber gezeichneter Mensch auf dem Sterbebett der Welt so überirdisch reine Heiterkeit hatte schenken können.

Zu Susannas Gunsten könne nun geltend gemacht werden, fuhr der Vater fort, dass sie sich vollständig in der Gewalt des Wilden Mannes befunden habe und dass sie angesichts dessen überwältigender physischer Übermacht und bedrohlicher Erscheinung in legitimer Notwehr zu handeln geglaubt habe. Weil aber tatsächlich zu keinem Zeitpunkt eine wirkliche Gefahr bestanden habe — der Kutscherknecht Anton Morgenthaler sei realiter kein Ungeheuer, sondern schauspielere dieses nur im Dienst des lokalen Brauchtums und habe Susanna nie in den Wald entführen, sondern ihr im Gegenteil auf die Beine helfen wollen —, weil also keine Gefahr bestanden habe, habe Susanna nicht in wirklicher, sondern in vermeintlicher Notwehr gehandelt; die Jurisprudenz spreche von »Putativnotwehr«.