6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

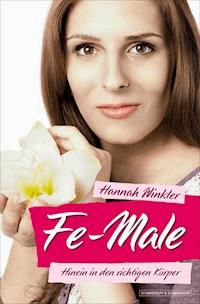

Im falschen Körper geboren, wächst Hannah auf. Äußerlich ein Junge, aber innerlich ein Mädchen, wünscht sie sich bald nur eines: endlich ihr wahres Geschlecht leben zu können. In ihrem Buch FE-MALE beschreibt Hannah Winkler ihren schwierigen Weg hin zum richtigen Körper. Immer wieder wird ihr Ziel von 'wohlmeinenden' Vertretern staatlicher Instanzen behindert, die ihr die 'Idee', ein Mädchen zu sein, austreiben wollen, und auch ihre nahen Angehörigen verstehen, von der Situation überfordert, lange Zeit nicht, dass ihr geliebter Junge eigentlich ein Mädchen ist. Trotz vieler negativer Erfahrungen und zahlreicher Demütigungen, die Hannah Winkler durchmachen musste, erzählt sie ihre Geschichte voller Hoffnung und Herzlichkeit. Nicht zuletzt macht sie mit ihrem Buch Mut, denn sie fand schließlich ein Jugendwohnheim, in dem sie sich akzeptiert und gefördert fühlte, und Freunde, die sie so lieben, wie sie ist. Heute lebt sie nach geschlechtsangleichenden Operationen entsprechend ihrer wahren Bestimmung auch körperlich als Frau.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 332

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Hannah Winkler

FE-MALE

Hinein in den richtigen Körper

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser!

Warum habe ich ein Buch geschrieben? Woher kommt der Wunsch, meine Lebensgeschichte niederzuschreiben? Bedeutsame Fragen, die ich mir bereits gestellt habe, bevor ich meine gesammelten Tagebucheintragungen in ein einschlägiges Gewand verpackte.

Zum einen war es für mich wichtig, nach der Geschlechtsangleichung die vergangenen Jahre noch einmal Revue passieren zu lassen, um meine zum Teil erschreckenden Erfahrungen mit den Behörden, aber auch mit meinen Mitmenschen zu verarbeiten. Dafür waren meine schriftlichen Aufzeichnungen, die während meiner Angleichung entstanden sind, eine wichtige Grundlage. Das Schreiben des Buches war somit ein Mittel für mich, um das Geschehene zu verarbeiten. Zum anderen möchte ich mit meinem Buch all denjenigen Mut machen, die ihren Weg im Leben suchen und sich aufgrund ihrer »Andersartigkeit« nicht in ein Muster pressen lassen, in das sie nicht gehören.

Im Sommer 2009, ein gutes Jahr nach der geschlechtsangleichenden Operation, erlebte ich noch einmal eine Sinnkrise, die mein weiteres Leben von Grund auf änderte.

Eine Geschlechtsangleichung ist ein anstrengender und langjähriger Prozess, und als ich diesen mit 18 Jahren endlich abschließen konnte, stand die Frage im Raum, wie es nun mit mir weitergehen sollte. In den ganzen Jahren war mein einziges Ziel gewesen, ein Leben als Frau, also mein wahres Geschlecht, leben zu können. Wie mein beruflicher Weg aussehen könnte, dafür gab es keinen Platz in meinem Kopf. Zu sehr war ich damit beschäftigt, mich gegen Psychologen, von denen viele das Phänomen fälschlicherweise als eine psychische Entwicklungsstörung abtun, und pubertierende Schulkameraden durchzusetzen.

Vor der Angleichung war ich stets darauf bedacht, mein Geheimnis zu wahren, das kostete meine ganze Energie. Dadurch habe ich mich von Freunden und Familie distanziert und letztlich auch von mir selbst, das wurde mir zu diesem Zeitpunkt bewusst. Nach der OP wusste ich, dass ich mich nicht länger verstecken wollte, und so machte ich mich auf die Reise in eine spannende, wenn auch ungewisse Zukunft ohne Lügen und Geheimnisse, um schließlich zu mir selbst zu finden.

Ein Teil dieser Reise ist dieses Buch, das mir sehr am Herzen liegt und von dem ich noch gar nicht richtig glauben kann, dass es jetzt tatsächlich gedruckt vor mir liegt. Ich habe mich mit der Aussage, ich sei krank, logischerweise nie abgefunden. Darum bin ich froh, dass ich doch immer wieder Ärzte und Therapeuten getroffen habe, die meine besondere Situation verstanden haben und mich nicht für krank hielten. Ich beschäftigte mich im Laufe der Zeit auch mit Artikeln von Hirnforschern und Neurobiologen, die in zahlreichen Studien belegen, dass es sich bei Transsexualität um eine angeborene Normabweichung handelt. Laut Experten entsteht Transsexualität in den ersten Schwangerschaftswochen. In meinem Fall bin ich als weiblicher Mensch geboren, also mein Gehirn, mein Tun und Denken wurden vorgeburtlich weiblich geprägt, während sich »falsche« Geschlechtsmerkmale wie Penis und Hoden entwickelten. Diese Studien der Wissenschaftler haben mir sehr geholfen, mich selbst zu verstehen und mich zu akzeptieren.

Ich wünsche allen, die auf der Suche nach sich selbst sind, viel Mut, Kraft, Ausdauer und Neugierde. Ihr werdet einiges erleben und viele Facetten von euch kennenlernen, die euch bisher unbekannt waren.

In Fe-Male lasse ich euch an meinem Weg der Selbstfindung teilnehmen, ganz in eurem Lesetempo, und ich freue mich, wenn ich euch mit meinem Buch in irgendeiner Weise inspirieren kann. Danke, dass ich euch ein kurzes oder auch ein weites Stückchen begleiten darf.

Habt viel Spaß beim Lesen, beim Lachen, vielleicht auch beim Träumen!

Alles Liebe

Hannah Winkler

KAPITEL 1

Perugia

Samstag, 28.08.2004

AUFBRUCH NACH ITALIEN

»Warte einen Augenblick! Ich zieh die Sachen schnell an.«

Es ist das erste Mal, dass ich mich vor meiner besten Freundin und Klassenkameradin in Mädchensachen zeige.

Lisa bringt mir die Tüten mit den Jeans und Oberteilen in ihr Zimmer, die wir am Mittag in der Stadt gekauft hatten, und schließt die Tür hinter sich, damit ich mich in Ruhe umziehen kann.

Wir haben so ziemlich den gleichen Geschmack. Schlicht und doch etwas verspielt. Lisa trägt stets ihre grünen All Stars. Selbst beim Sportunterricht verzichtet sie nur ungern darauf. Ihre langen gewellten blonden Haare machen mich an so manchen Tagen ein bisschen eifersüchtig. Aber mittlerweile haben meine auch endlich eine beachtliche Länge erreicht. In einem Punkt bin ich aber wirklich glücklich, denn Lisa ist 1,80 Meter groß und extrem schlank. Ich bin zwar auch dünn, aber mit meinen 14 Jahren gerade mal 1,65 Meter groß.

Ich durchstöbere die vielen erworbenen Tüten. Es ist ein ungewohntes und ergreifendes Erlebnis, meine ersten Mädchensachen gekauft zu haben. Weil ich mich nicht getraut habe, die verschiedenen, zur Auswahl stehenden Oberteile in den Geschäften anzuprobieren, hoffe ich jetzt, dass die Sachen passen.

Als Erstes nehme ich einen gelben BH aus der Tüte, den ich mir etwas unbeholfen anzuziehen versuche. Etwas Toilettenpapier zum Ausstopfen hat mir Lisa vorsorglich auf den Schreibtisch gestellt. Dann streife ich den eng anliegenden roten Baumwollpullover über, der sich ganz angenehm und weich auf meiner Haut anfühlt. Meine getragene Jungenhose tausche ich gegen eine graue Röhrenjeans ein. Sie sitzt zu meiner Zufriedenheit perfekt und betont die richtigen Stellen. Als Letztes lege ich mir das Armband um, das mit den vielen kleinen Ballerinas und Feenfiguren. Es ist mir im Schmuckladen gleich aufgefallen.

Ich schütte die kleine silberne Tüte mit der Schminke auf der Kommode aus und tusche mir, wie Lisa es mir schon öfter in der Vergangenheit gezeigt hat, sorgfältig die Wimpern. Den Puder verteile ich großzügig und gleichmäßig auf meinem Gesicht. Etwas Rouge trage ich ein wenig ungeschickt auf die Wangenpartie auf. Zum Schluss tunke ich den blassen roséfarbenen Lipgloss mehrmals in das Fläschchen und streiche ihn über meine Lippen, um ihnen leichten Glanz zu geben.

Ich packe die Sachen wieder zurück in die Tüte und atme zur Entspannung einmal tief aus.

»Lisa, du kannst reinkommen«, rufe ich nach draußen durch das Zimmer und hoffe, dass sie mich hören kann.

Langsam öffnet sich die Tür. Lisa ist mindestens so aufgeregt, wie ich es bin. Ungläubig starrt sie mich an.

»Was ist los?« Nervös schaue ich zu ihr hinüber.

»Komm mit.« Sie nimmt mich an der Hand und führt mich zu dem großen Ganzkörperspiegel am Ende des Flurs. Ich bin erstaunt, als ich mich im Spiegel betrachte. Ich habe es nicht für möglich gehalten, aber ich sehe sehr weiblich aus.

»Bin das wirklich ich?«, frage ich mich ungläubig und fasse mir ins Gesicht, um mich selbst zu überzeugen, dass es wahr ist. Mir kommen schon fast die Tränen. Ich bin überwältigt. Aber dennoch steht mir heute noch ein weiterer und wichtiger Schritt bevor, dem ich ziemlich panisch gegenüberstehe. Ich will mich zum ersten Mal alleine als Mädchen in die Öffentlichkeit wagen.

Lisa drückt mich ganz fest, und ich erwidere ihre Zuneigung.

»Danke für deine Hilfe!«

»Das mache ich doch gern. Glaubst du, dass du dich traust, als Mädchen nach Hause zu gehen?«

Ich überlege kurz.

»Ich glaube schon.« Unsicher streiche ich mir durch meine glatten Haare und wickle eine Strähne nervös um meinen Zeigefinger.

»Ich würde dich gerne noch ein Stück bringen, aber meine Eltern kommen gleich und ich soll schon mal den Tisch decken.«

»Kein Problem. Es ist ja auch schon spät.«

»Okay. Dann mach’s gut.«

Sie bringt mich noch zur Tür. Ich danke ihr erneut für ihre Unterstützung und ihr Verständnis, das sie mir entgegengebracht hat. Wir umarmen uns ein letztes Mal.

»Meld dich ganz bald mal.«

Ich nicke ihr zu und drücke die Haustür hinter mir fest zu.

*

Es ist früher Abend. Die Laternen haben ihre Lichter bereits eingeschaltet und die Partyfreudigen sind schon unterwegs. Ich gehe mit gesenktem Kopf zügig zur Bahnhaltestelle, weil ich Angst vor den Reaktionen der Mitmenschen habe, die den Jungen in mir erkennen könnten. Ich setze mich auf eine Bank und bin froh darüber, dass ich auf dem Weg zur Haltestelle nicht aufgefallen bin.

Ich bin wahnsinnig aufgeregt, weil ich mich so wohl wie lange nicht mehr fühle. Es ist einfach richtig. Das spüre ich.

In der Bahn setze ich mich neben einen Mann, der ungefähr 30 Jahre alt sein muss. Ich schlage die Beine übereinander und halte mich bewusst bedeckt. Er schaut mich kurz an, dann ein weiteres Mal. Sein dritter Blick ist vernichtend. Er starrt, als ob ich nicht zur menschlichen Spezies gehören würde. Wie eine unentdeckte Lebensform, bei der man nicht weiß, ob man Angst oder Ekel haben soll. In seinen Augen sehe ich beides. Es ist ein Schock.

Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mir wird ganz heiß, und ich habe das Gefühl, mich kaum bewegen zu können. Ich senke meinen Kopf etwas mehr und schaue auf den Boden, um den Blicken des Mannes auszuweichen und die mehr als unangenehme Situation halbwegs zu überstehen.

Mir ist zum Heulen zumute. Aber ich unterdrücke die Tränen.

Als die Bahn endlich an der Haltestelle in der Nähe unserer Wohnung anhält und ich hastig aussteige, denke ich, es ist vorbei.

Ich bin auf dem Nachhauseweg. Ich habe nur noch zwei Straßen vor mir, als eine Clique Hip-Hopper meinen Weg kreuzt. Ich senke den Kopf wieder und weiche an den Rand des Fußgängerweges aus. Vielleicht gehen sie einfach an mir vorbei? Einer der Jungs fängt an zu lachen. Dann verläuft alles wie eine Kettenreaktion. Kurz darauf haben sich alle gegenseitig zum Lachen angestachelt. Kichernd gehen sie dicht an mir vorbei. Als ich einige Meter entfernt von ihnen bin, lachen sie noch lauter, fast schon hysterisch.

»Transe! Mannsweib!«, rufen sie mir schimpfend nach. Ich laufe, so schnell mich meine Beine tragen können. Ich will nur noch zu Hause ankommen und meine zurückgehaltenen Tränen zulassen.

In der Vierzimmerwohnung, die ich mir mit meinem Vater teile, werfe ich mich auf mein Bett und schluchze ausgiebig. Mein Vater ist mal wieder arbeiten und wird nicht allzu bald, sondern erst am späten Abend nach Hause kommen. Ich würde mich gerne für den Rest des angebrochenen Abends im Bett verkriechen, aber das geht nicht. Ich muss meinen Koffer packen, denn morgen geht es nach Italien, und das vielleicht für immer.

Ich suche mir die Sachen zusammen. Ich stopfe meine alten, weit geschnittenen Hosen und Pullover allesamt in eine große Mülltüte. Die würde ich niemals wieder anziehen. Stattdessen packe ich alle Tops und Jeanshosen, die ich mir bislang zugelegt habe, auf einen Stapel, um diese anschließend geordnet in den Koffer zu legen.

Mein Vater bringt mir hin und wieder ein paar Klamotten seiner Arbeitskolleginnen mit, die sie nicht mehr anziehen, deshalb dauert es Stunden, bis ich alle Sachen eingepackt habe.

Ich will gerade den Koffer angestrengt schließen, als mir einfällt, dass ich etwas Wichtiges vergessen habe.

Ich suche meine zwei Silikon-BHs. Ich war es leid, die an meiner Brust flach anliegenden BHs mit Toilettenpapier auszustopfen. Ein Silikon-BH hat diese natürliche Wölbung eingebaut. Das heißt, kein Papier mehr. Ich hebe den Deckel vom Wäschekorb und durchwühle ihn. Gefunden. Zwar nicht mehr ganz sauber, dafür aber funktionell. Ich ziehe das Toilettenpapier aus dem gelben BH, das langsam anfängt zu jucken, und ziehe den Silikon-BH an. Jetzt kann man, von außen betrachtet, keine Auffälligkeiten wegen der kantigen Form, welche das Toilettenpapier verursacht, mehr erkennen.

Hannes, mein Vater, hat den Verlauf meiner Transsexualität bisher passiv beobachtet. Er ist nicht dagegen, ist aber dennoch besorgt und etwas skeptisch. Schließlich kennt er sich mit der Materie überhaupt nicht aus. Und es ist wenig hilfreich, dass wir in den wenigen Artikeln, die es über Transsexualität gibt, als gestört und krank bezeichnet werden.

Na ja, immerhin konnte ich meinen Vater im Sommer 2003 dazu überreden, mit mir shoppen zu gehen. Denn ich hatte letztes Jahr noch nicht so viele Sachen, die mir passten.

Ich war 13 Jahre alt gewesen. Mit einer ausschweifenden Argumentation überzeugte ich ihn, denn ich wollte etwas ganz Besonderes. Meine eigenen Mädchensachen. Wir kauften ein paar Röcke und Oberteile sowie die äußerst wichtigen Silikon-BHs. Fürs Erste war ich ausgestattet …

Der Koffer ist gepackt, und ich habe immer noch das ungute Gefühl, etwas vergessen zu haben. Aber auch nach mehrmaligem Nachsehen kann ich nichts finden, was ich vergessen haben sollte. Vielleicht bin ich auch einfach nur wahnsinnig aufgeregt. Immerhin beginnt morgen ein ganz neuer Lebensabschnitt. Ich werde nie mehr etwas Jungenhaftes anziehen. Das habe ich mir geschworen.

Ich lege mich nach getaner Arbeit ins Bett und frage mich, ob Hannes auch pünktlich kommt und wir den Flieger morgen früh nicht verpassen.

Ich höre den Schlüssel in der Tür. Das muss er sein. Stöhnend hieve ich mich aus dem Bett und gehe über den Flur in die Diele.

»Hast du deine Sachen gepackt?«, fragt er mich. Ich nicke. »Wann fahren wir los?«

»In drei Stunden um ein Uhr.«

Ich sehe ihn mit großen Augen an. Am besten gehe ich heute gar nicht erst schlafen. Ich schlendere zurück in mein Zimmer und schalte den Fernseher ein. Nichts Interessantes läuft, aber jede Ablenkung ist besser als gar keine.

*

Die Situation zu Hause ist sehr angespannt. Mein Vater bemüht sich, mich zu verstehen, aber wir kommen nicht miteinander klar. Die ganze Situation ist viel zu heikel. Deshalb ziehe ich morgen auch zu einer Pflegefamilie in Perugia, die mir das Jugendamt vermittelt hat.

Seit einem guten Jahr werden mein Vater und ich schon von einem Sozialarbeiter betreut und unterstützt. Dreimal die Woche besucht er uns und führt Gespräche, um das Verhältnis zwischen uns zu verbessern. Leider ohne Erfolg. Mir geht es psychisch immer schlechter.

Nach dem Tod meiner Mutter vor zwei Jahren litt ich immer stärker an Depressionen. Durch meine Mitschüler, die meine Transsexualität bemerkt haben, bekomme ich ständig diese Angstzustände. Mein Puls erhöht sich stark, ich fange an zu schwitzen, mir wird ganz heiß, und ich habe dann immer dieses Gefühl, mich nicht bewegen zu können. Dazu kommt noch die Auseinandersetzung mit meiner Transsexualität. Ich sollte sogar ins LKH aufgenommen werden, aber ich habe mich dagegen gewehrt. Ich will nicht weggesperrt werden.

Dank dem Sozialarbeiter fand ich einen sehr renommierten Therapeuten ganz in meiner Nähe, der sich auf das Gebiet der Transsexualität spezialisiert hatte. Als ich ein halbes Jahr in Therapie war, beschloss er, die Einwilligung für die pubertätshemmende Medikation zu bewilligen, um die Pubertät zu verhindern. Als er mir dies sagte, war ich wahnsinnig glücklich. Das konnte ich gar nicht in Worte fassen. Mein Körper würde niemals männlich werden. Ich würde meine hohe Stimme behalten, meinen durchaus weiblichen Körperbau. Ich weiß noch, wie Lisa über meine weibliche Figur staunte. »Du hast mehr Taille als ich«, sagte sie.

Ich schmunzle, trinke einen großen Schluck aus der lauwarmen Wasserflasche neben meinem Bett.

In einer Woche beginnt ein neues Schuljahr. Nur nicht für mich. Meine Noten hatten sich innerhalb des letzten halben Jahres gravierend verschlechtert. In Französisch hatte ich im ersten Halbjahr noch eine Eins gehabt, war immer bemüht gewesen. Doch jetzt stehe ich nicht nur in Französisch mit einer Fünf da. Ich muss die 9. Klasse wiederholen. Am schlimmsten war jedoch, dass ich von der damaligen 8. Klasse gemobbt wurde und in genau diese Klasse sollte ich im neuen Schuljahr kommen. Ich wusste, dass ich das nicht kann. Außerdem habe ich mich entschieden, nie wieder in Jungenklamotten aufzutreten. Ich weiß genau, wie sie reagieren würden. Und das kann ich nicht ertragen. Manchmal, wenn ich nach der Schule in Mädchensachen in unserem Ort spazieren ging, traf ich Schüler aus dieser Klasse. Die lachten mich dann aus und fingen an zu lästern.

Nein, dem will ich mich nicht erneut aussetzen.

Schließlich kam vor wenigen Tagen die rettende Lösung des Jugendamts. Eine Auslandsmaßnahme, weit weg von meinem gewohnten Umfeld, sehen sie als die einzige Möglichkeit, damit ich wieder in ein geregeltes Leben zurückfinden kann. Die medikamentöse Behandlung würde ich auch in Italien erhalten. Das haben sie mir gesagt …

Zwei Jahre nach meinem Outing soll ich in Italien einen Neuanfang als Mädchen beginnen können …

*

»Wir müssen los«, sagt mein Vater, der gerade mein Zimmer betritt. Ich bejahe und bitte ihn, mir mit dem schweren Koffer zu helfen. Die Reisetasche trage ich.

Stillschweigend, denn wir haben uns nicht viel zu sagen, fahren wir zwei Stunden durch die Nacht. Das Radio ist leise eingeschaltet, und ich lausche dem Moderator. Auch wenn es nicht meine Themen sind, die er anspricht, so ist es die einzige Unterhaltung, die mich wach hält. Denn ich wüsste gar nicht, worüber ich mit Hannes reden sollte. Und letztlich ist es besser, nichts zu sagen, bevor einer von uns wieder etwas Falsches sagt.

Es ist 3.30 Uhr in der Früh, als mein Vater und ich am Frankfurter Flughafen ankommen. Mit meinem vollgepackten Koffer und der schweren Reisetasche folge ich meinem Vater müde zum Check-in-Schalter. Ich hätte doch etwas schlafen sollen.

Spätestens bei der Kontrolle der Reiseunterlagen und meines Personalausweises bin ich hellwach. Weil mein Jungenname darauf steht, dauert es eine Weile, bis ich mich mit rot angelaufenem Gesicht verständlich machen kann. Es ist eine furchtbare Situation. Hinter mir in der Reihe stehen wartende, urlaubsreife Familien und Pärchen, die nun alle, spätestens nachdem das Wort »transsexuell« gefallen ist, aufhorchen. Ich habe das Gefühl, einen ganzen Ozean aus mir herauszuschwitzen. Hannes erklärt der älteren Frau am Schalter meinen Wandel und verabschiedet sich händeschüttelnd von mir, denn nach Italien fliege ich alleine.

Der Umgang ist kühl und distanziert. Obwohl ich mir bewusst bin, dass dies durchaus ein Abschied für eine ungewiss lange Zeit sein kann, überwiegt die Vorfreude auf ein neues Leben.

Wir hatten jahrelang keinen Kontakt zueinander gehabt, und die letzten beiden Jahre haben nicht nur sein Leben völlig umgekrempelt. Nein, in der letzten Zeit hatten wir wahrlich kein gutes Verhältnis. Ich hatte keine Ahnung, wie ich mit mir und all den Veränderungen umgehen sollte. Schließlich ließ ich mein Unbehagen an ihm aus. Deshalb ist es das Beste, erst einmal auf Abstand zu gehen. Dass ich gleich ins Ausland komme, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mit Italien als neue Heimat bin ich voll und ganz einverstanden.

Da ich noch eine Dreiviertelstunde Zeit habe, mache ich einen ausgiebigen Zwischenstopp auf der Flughafentoilette. Nachdem sich die Dame neben mir am Spiegel die Hände gewaschen, sie ausgiebig trocken gerubbelt und die Toilette verlassen hat, nutze ich die ungestörte Zeit, um mich noch einmal frisch zu machen. Ich tusche meine Wimpern nach und lege noch etwas Make-up auf. Heute Nacht bin ich beim Schminken kurz eingenickt und hatte dementsprechend wenig Zeit, mich fertig zu machen, nachdem ich wieder wach wurde.

Die Haare bürste ich schnell durch und ziehe den Lipgloss nach. Ich betrachte mein Spiegelbild ganz genau. Durch das grelle Licht und die ungleichmäßige Verspiegelung nehme ich mich überaus männlich wahr. Vielleicht sehe ich aber auch tatsächlich so aus? Augenblicklich fühle ich mich alles andere als wohl. Dieser dämliche Spiegel, denke ich mir und verlasse, mich unsicher umblickend, die Toiletten.

Die neugierigen Blicke der an mir vorbeilaufenden Menschen kann ich nur schwer einordnen. Schauen sie mich an, weil sie mich durchschauen?

Eilig ziehe ich mein Gepäck hinter mir her und bin froh, im Flugzeug endlich etwas Ruhe zu bekommen. Ich sitze am Fenster, abgewandt von den anderen Passagieren, und beobachte die immer wieder aufreißende Wolkendecke unter uns.

Mit einer 15-minütigen Verspätung landet die Maschine nach zwei Stunden auf italienischem Boden, und ich suche mir einen Weg durch die Menschenmassen zum Terminal. Wieder eine Passkontrolle. Mir dreht sich der Magen um. Ich stelle mich widerwillig in die Schlange und warte nervös, bis ich drankomme.

Ich werde von einem jungen Mann in typischer Flughafenuniform nach meinem Ausweis gefragt. Ich lege ihn auf den Tresen, schaue abwartend an ihm vorbei und hoffe, dass es nicht noch einmal zu einer ähnlichen Situation kommt wie in Frankfurt. Die Passagiere hinter mir räuspern sich schon ungeduldig.

Der Mann am Schalter betrachtet mich ausgiebig. »This is me«, bestätige ich seine fragenden Blicke. Zögerlich gibt er mir den Ausweis zurück und lässt mich weitergehen.

Mit suchenden Augen stehe ich vor der großen Eingangstür des Mailänder Flughafens und warte ungeduldig. Auf wen, das weiß ich selbst nicht genau.

»Maja«, das ist der Name, den ich bei einem Gespräch mit meinem Vater und dem Jugendamt aufschnappte, würde mich hier abholen. Ich befürchtete, wir könnten einander verpassen, doch die Sozialarbeiterin versicherte mir, die Akte rechtzeitig zur italienischen Zentrale geschickt zu haben.

Abrupt werde ich aus meinen Gedanken gerissen, als eine kleine Frau mittleren Alters auf mich zukommt und mit heller Stimme fragt: »Hannah? Hallo, ich bin Maja.«

Die Begrüßung ist distanziert, aber dennoch freundlich. Ich beantworte die Frage mit einem zurückhaltenden Lächeln und folge Maja zum Parkplatz.

*

Die Sonne brennt und in dem kleinen schwarzen Auto scheint die Hitze noch unerträglicher zu sein, als sie ohnehin schon ist.

Nachdenklich lehne ich meine Stirn an die warme Fensterscheibe und lasse meine Gedanken, wie die Landstraße, auf der wir nun schon eine geschlagene Stunde fahren, an mir vorbeiziehen. Ich erinnere mich an den regnerischen Novembertag, als ich meinem Vater sagte, ich wolle eine Geschlechtsangleichung: Mein Vater hielt das Lenkrad fest in seinen Händen, seine Aufmerksamkeit auf die Autobahn gerichtet, und sagte schließlich mit nüchterner Stimme: »Aha, und warum?«

»Weil ich ein Mädchen bin.«

»Aaaaha.«

Mehr gab es dazu während der Fahrt von Kevelaer nach Bonn, wo wir meinen Bruder besucht hatten, offenbar nicht zu sagen.

Ich war 13, mein Bruder 15, als unsere Mutter aus unserem Leben gerissen wurde. Ich zog zu meinem Vater, den ich kaum zu kennen schien, und damit in eine fremde Stadt. Mein Bruder lebte nach dem Tod unserer Mutter bei einer Pflegefamilie nahe der niederländischen Grenze.

Mein Bruder wollte auch später nicht mit zu unserem Vater ziehen, denn er hatte sich ein Leben aufgebaut. Er hatte viele Freunde und gewann regelmäßig die regionalen Tennisturniere, die von seinem Verein organisiert wurden. Ich hingegen hatte dies alles nicht, und so fiel es mir nicht schwer, den Wunsch meiner Mutter zu beherzigen, zu meinem Vater zu ziehen.

Meine Eltern hatten sich getrennt, als ich fünf Jahre alt war. Für mich und meinen Bruder war dies kein tragischer Einschnitt gewesen. Zum einen waren wir viel zu jung, und zum anderen kann man sich als Kleinkind sehr gut auf Veränderungen einstellen. Des Weiteren hatten wir beide wenig Erinnerungen an das gemeinsame Leben als Familie.

Dennoch war mein Vater nicht aus unserem Leben verschwunden. In der Schule war ich immer stolz, sagen zu können, dass er bei einer renommierten Bank arbeitete. Außerdem kam er uns alle zwei Wochen besuchen.

Doch mit den Jahren wurde die Situation für uns schwieriger. Ich weinte immer heimlich im Auto, wenn er uns abholte und wir zu ihm fuhren. Er war mittlerweile nach Bonn umgezogen, und die Autofahrt war dementsprechend lang. Ich verkraftete es nicht, alle zwei Wochen aus meinem gewohnten Umfeld gerissen zu werden und von meiner Mutter getrennt zu sein. Mir fehlte eine weibliche Bezugsperson bei meinem Vater. Er und mein Bruder spielten leidenschaftlich Tennis und taten typische Jungensachen, die ich ganz und gar nicht mochte. Ich dagegen wollte lieber Mädchenfilme im Kino sehen, mit meinen Barbies spielen oder sonst etwas, worauf die beiden verständlicherweise selten Lust hatten.

Mit acht Jahren rebellierten mein Bruder und ich. Wir hielten das aufreibende Hin-und-Her-Wechseln nicht länger aus. Unsere Eltern reagierten und vereinbarten eine neue Regelung. Mein Vater kam nun alle ein bis zwei Wochen zu uns und verbrachte den Tag mit meinem Bruder. Ich wollte nicht mehr. Ich hatte meinen Vater lieb, aber ich hatte keinen Bezug zu den männlichen Sachen, die ich mit ihm verband.

Deshalb blieb ich bei meiner Mutter. Ihr schaute ich gebannt dabei zu, wie sie gekonnt ihr Make-up auflegte und sich die Haare mit der Rundbürste föhnte. Dies waren die Dinge, die ich machen wollte. Lange Zeit habe ich meine Haare wachsen lassen, damit ich diese hinters Ohr legen konnte wie die anderen Mädchen auch. Da dies ein ziemlich langer Prozess war, legte ich mir fast täglich ein Handtuch so auf meinen Kopf, dass es mit viel Fantasie danach aussah, als ob ich lange Haare hätte. Einmal hatte ich sogar ein T-Shirt in spaghettiartige Streifen zerschnitten und das Kopfloch auf meine Haare gelegt. So hatte ich eine Art Perücke gebastelt, die nicht so schnell herunterfallen konnte wie die Handtücher. Glücklich lief ich mit dieser durchs Haus.

Mit den Jahren waren meine Haare erstaunlich lang geworden … Ein verhängnisvoller Tag machte die mühselige Arbeit jedoch schließlich zunichte. Ich war bereits in der vierten Klasse, als unsere ziemlich strenge und Angst einflößende Deutschlehrerin mir vor versammelter Klasse sagte, dass ich wie ein Mädchen aussähe und mir gefälligst die Haare abschneiden solle. An sich war dies keine Beleidigung für mich, aber ihr missbilligender Tonfall setzte mir sehr zu. Also tat ich, was sie sagte, und ließ mir die Haare wieder auf Ohrlänge abschneiden. Ich war froh, dass ich die gebastelte Perücke, welche ich als Haarpracht betrachtete, in meinem Kleiderschrank deponiert hatte und diese nach der Schule tragen konnte, um den Verlust meiner echten Haare ein wenig auszugleichen.

Doch nun kann ich Mädchen sein, in einem schönen Land, in dem keiner mich kennt. Und nach zwei Jahren des Kampfes noch einmal von Neuem beginnen … Jedenfalls wurde mir diese vielversprechende Zukunft vom Jugendamt zugesichert.

Wehmütig bin ich nicht, denn ich habe nichts in Deutschland aufgeben müssen, was ich hätte vermissen können. Von meinem Therapeuten hatte ich mich verabschiedet, Freunde habe ich nicht.

*

Geräuschvoll kommt der kleine Kombi-Wagen zum Stehen.

»Wir sind da!« Maja lächelt mir ermutigend zu.

»Wo sind wir hier?«, fragend schaue ich mich um.

»Ich weiß, dein neues Zuhause liegt ein bisschen außerhalb.«

»Ha, ein bisschen??!! Wir sind mitten auf einem Berg. Das nächste Dorf ist ’ne halbe Stunde entfernt!« Theatralisch wirbele ich meine mittelblonden, langen, glatten Haare über die Schultern und steige mürrisch aus dem Wagen. Mit einem gespielt dramatischen Blick schaue ich Maja an, die wenig Mitleid zeigt.

»Jetzt lass doch erst einmal alles auf dich wirken«, lenkt sie schließlich ein und versucht, mich zu besänftigen. Doch ich beginne, alles um mich herum zu verfluchen. So habe ich mir meinen Neuanfang nicht vorgestellt.

Aus dem kleinen Steinhaus tritt ein stämmiger älterer Mann mit Vollbart hervor.

»Sie sind da«, ruft er über seine breiten Schultern ins Haus und trabt schwerfällig auf uns beide zu. Mit einem kraftvollen Händeschütteln begrüßt er Maja, dann mich. Mit Kaffee und Kuchen in den Händen kommt seine deutlich kleinere Frau hinter ihm zum Vorschein. Sie hat dichtes schwarzes Haar, fast so lang wie ihr schmaler Körper. Sie geleitet uns höflich auf die Veranda, wo der Tisch schon mit Tellern, Kaffeetassen und Kuchenbesteck gedeckt ist. Ich setze mich neben Maja, sodass ich Veronika und Richard gegenübersitze. Hinter ihnen erheben sich Weizenfelder und riesige Weinberge, wie ich es nur von Bildern oder Postkarten kenne. Veronika und Maja unterhalten sich angeregt. Mir fällt auf, dass Veronika immer wieder den Kontakt zu ihrem Mann sucht und er ihren Aussagen über das schöne mediterrane Wetter zustimmt.

Nachdem der Kaffee ausgetrunken und der trockene Kuchen aus Höflichkeit aufgegessen ist, verabschiedet sich Maja schließlich am späten Mittag und lässt mich bei meinen neuen Pflegeeltern Richard und Veronika zurück.

Ich gehe ins Zimmer, das mir zugewiesen wurde. Ein Holzbett, ein Holztisch mit passendem Holzstuhl und ein Holzschrank, allesamt farblich auf den gleichen dunklen Ton abgestimmt, sind die Einrichtung meines Zimmers. Ich fühle mich unbehaglich.

Beim Rundgang durch das kühl wirkende Haus erzählt mir Richard, dass zwei Jungs aus Deutschland mit zur Familie gehören und morgen von einer Klassenreise wiederkommen.

Er mahnt mich, bis dahin mit der Mädchenverkleidung aufzuhören. Es sei beschämend für die Familie und vollkommen inakzeptabel, fügt Viktoria mit ernster Stimme hinzu und vergewissert sich, mit einem durchdringenden Blick, dass sie auch verstanden wird.

Mit zitternder Stimme, darauf bedacht, die Tränen zurückzuhalten, entgegne ich, dass mir eine Hormontherapie vom Jugendamt zugesichert wurde.

Lachend schütteln Richard und seine Frau ihre Köpfe. »Du bist hier, damit du wieder auf den richtigen Weg kommst. Das ist unsere Aufgabe vom Jugendamt: Verhaltensauffällige Jugendliche zurück ins normale Leben zu führen, und jetzt geh auf dein Zimmer und zieh dir endlich ein paar vernünftige Sachen an.«

Um die einseitige Konversation zu beenden, fügt Veronika abschließend hinzu: »Du bist ein Junge, also hast du dich auch so zu geben.«

Tränennah drehe ich mich um und verschwinde in dem kalten, dunklen Zimmer. Mit einem lauten Stöhnen sacke ich aufs Bett und weine … Beim Weinen vergeht wenigstens die Zeit, denke ich, raffe mich auf und weiß plötzlich, was zu tun ist.

Die Zimmertür quietscht beim Öffnen, und ich folge den klangvollen italienischen Stimmen, die ich von unten höre, zur Treppe.

»Ich werd jetzt duschen gehen. Wird etwas länger dauern«, rufe ich, bedacht darauf, meine Stimme ruhig zu halten.

»Jaja, Handtücher sind im Bad«, antwortet Richard. Seine Stimme klingt leicht genervt.

Die beiden schauen wohl eine italienische Seifenoper.

*

Ich eile zurück ins Zimmer. Gepusht durch das Adrenalin, nehme ich den voll beladenen Koffer in die eine und die Reisetasche in die andere Hand. Angespannt schleiche ich aus dem Haus. Ich renne los, stolpere mehrmals über den steinigen Kiesweg, versuche jedoch, die Schmerzen der Abschürfungen nicht zu spüren. Keuchend laufe ich die Hänge hinab, dann über den riesigen Acker, bis ich schließlich nach Luft schnappend eine ruhige Landstraße erreiche.

Ich atme einige Male tief durch, bis mein Atem sich beruhigt hat. Nachdem dies geschehen ist, mache ich mich auf den Weg, die örtliche Polizeistation ausfindig zu machen, in der Hoffnung, jemanden anzutreffen, der mir aus dem Desaster heraushelfen kann.

Hinter mir die abendliche Dämmerung, die über die weiten Weinfelder und Straßen hereinbricht und den Horizont wie ein dunkles Ölbild färbt. Die Zeit verstreicht.

Der Mascara hat sich vom vielen Weinen schon lange von meinen Wimpern gelöst und verteilt sich ungleichmäßig auf meinem Gesicht. Ich muss furchtbar aussehen. Der Hunger macht sich bemerkbar, und eine gewisse Orientierungslosigkeit habe ich mir bereits eingestanden.

Erschöpft lasse ich mich am Fahrbahnrand nieder. Wie soll es bloß weitergehen? Ich habe mich verlaufen. Das Dorf ist unauffindbar, und Panik überkommt mich. Wo soll ich die Nacht verbringen? Wie soll ich jemals wieder die Zivilisation finden?

Ich bin verloren.

Nachdenklich bemühe ich mich um eine Lösung. Irgendetwas muss mir einfallen. Ein lautes Scheppern lässt mich aufhorchen. Aus der Ferne sehe ich nach Stunden das erste Auto herannahen. Reflexartig richte ich mich auf, bemüht, die getrocknete Brühe aus meinem Gesicht zu wischen, und tappe mit letztem Mut auf die Fahrbahn.

Wie ich es aus manchen Filmen kenne, hebe ich den Daumen deutlich sichtbar in Richtung Auto. Noch wenige Hundert Meter. Werden sie anhalten? Ihr Fahrtempo verrät, dass sie an mir vorbeifahren werden. Und so ist es auch. Hoffnungslos blicke ich auf die weiten Weizenfelder und suche provisorisch nach einer den Umständen entsprechenden sicheren Schlafstelle, als mich plötzlich ein schrilles Hupen aufschrecken lässt. Sie haben doch noch angehalten. Ein junger Mann mit Dreitagebart blinzelt aus dem Fenster seines verstaubten Kleinwagens und winkt mich mit einer ausschweifenden Handbewegung ins Auto.

Der einst rot lackierte Wagen hat seine beste Zeit schon lange hinter sich. Er hat sich bereits mit den allgegenwärtigen Zeichen der Zeit vermischt und verrostet jämmerlich.

Im Auto ist nur wenig Platz. Die Rücksitze sind beinahe gänzlich vollgestellt mit Kartons und Kleinkram. Den Platz hinter dem dünnen Mann teile ich mir mit einer erheblichen Menge Bierdosen. Mein Gepäck verstaue ich zwangsläufig auf dem praktisch nicht vorhandenen Platz zwischen einem Karton und mir. Ein mulmiges Gefühl habe ich schon, als die Fahrt ins Ungewisse beginnt. War es ein Fehler einzusteigen? Wenigstens macht die schöne Frau auf dem Beifahrersitz einen vertrauenerweckenden Eindruck.

Ihr blondes Haar reicht ihr bis zur Hüfte. Sie trägt ein langes, tief ausgeschnittenes Blumenkleid. Um ihre Stirn hat sie sich ein weißes Tuch gewickelt. Als sie mir die Hand reicht und sich mit dem Namen Olivia vorstellt, bemerke ich ein Peace-Tattoo, das ihren gesamten Unterarm ziert. Der Stil, der mir sehr gefällt, erinnert mich an die Hippie-Bewegung der späten 60er, frühen 70er.

»I’m Hannah.«

»Hi, I’m Tony.« Er blickt kurz in den Rückspiegel und lächelt mir zu.

Tony und Olivia beginnen, in ihrer temperamentvollen Muttersprache mit mir zu kommunizieren. Dass ich kein Wort verstehe, bemerken sie schnell. Sie verstummen und schauen mich fragend an. Erneute Panik kommt auf. Wie soll ich mich verständlich machen?

»Do you speak English?«

»A little«, antwortet mir Tony. »Where are you from?«

»Germany.«

»How can we help you?«, fragt mich Olivia.

Da muss ich erst einmal überlegen. »Can you drive me to the next village?«

»Village?«

Ich nicke ihr zu.

»Yes.«

Erleichtert lehne ich mich in den Sitz. Ich hoffe, dass das kommende Dorf dasselbe ist, durch das Maja und ich am Morgen gefahren sind. Denn ich hatte mir wichtige Anhaltspunkte wie den örtlichen Supermarkt und die Feuerwache gemerkt. Und die Polizei würde nicht unweit der Feuerwehr sein. Zumindest hoffe ich das.

Ich schaue aus dem Fenster. Nach jeder Abbiegung und Einmündung scheint alles wieder gleich auszusehen. Und nichts kommt mir bekannt vor.

Tony nimmt eine scharfe Linkskurve und ich rutsche trotz Sicherheitsgurt leicht gegen meine Reisetasche rechts neben mir. Die nächste Kreuzung führt zu einer idyllischen, ruhigen Wohngegend. Tony drückt die Bremse durch.

»You want out here?«, fragt er in gebrochenem Englisch.

Ich bejahe seine Frage. Ich will die beiden nicht noch länger von ihrer eigentlichen Route abbringen.

Während ich mein Gepäck aus dem Wagen hieve, bedanke ich mich etliche Male für die Mitfahrt. Der Auspuff zischt noch einmal ordentlich auf, als Tony und Olivia zurück auf die Hauptstraße fahren.

Allein mit meinen Gedanken, streife ich in der unbekannten Nachbarschaft umher. In der Hoffnung, jemand Hilfsbereiten zu finden. Ich biege in die dritte Häuserreihe ein. Bereits am Anfang der Straße kann ich zu meiner Erleichterung eine Familie in ihrem Hintergarten sitzen sehen. Ich setze meine Schritte länger. Nur noch zwei Gärten, dann bin ich da.

»Hello, excuse me«, rufe ich keuchend.

Neugierig kommen sie auf mich zu. Ein großer, breit gebauter Mann schaut erst mich an, dann zu seiner Frau. Er redet mit ihr. Dann verschwindet sie im Haus.

»Do you speak English?«, frage ich nervös.

»No, no.« Den Rest seiner Worte kann ich nicht mehr verstehen.

»Police«, versuche ich es erneut. Doch er zuckt nur ahnungslos mit den Schultern.

Ich bin kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Der Fluchtversuch scheint ausnahmslos missglückt. Krampfhaft suche ich nach den wenigen Worten, die ich auf Italienisch sagen kann, als seine Frau wiederkommt und mir eine dick belegte Schinkenstulle durch den Zaun reicht.

Ich bin überrascht. Mit einer solch netten Geste habe ich nicht gerechnet. Da ich kein Fleisch esse, schiebe ich den Schinken in einem unbeobachteten Moment in die Mitte des Brotes und beiße hungrig in die Butterstulle. Noch nie schmeckte mir ein einfaches Graubrot mit warmer Butter so gut wie in diesem Moment. Um meine Dankbarkeit zu zeigen, halte ich ihr den Daumen hin. »Gracie.«

Wieder reden sie mit mir, aber es ist zwecklos. Nachdem mein Magen etwas gefüllt ist und meine Aufregung sich langsam legt, überlege ich, ob mir nicht doch noch ein helfendes Wort einfallen würde.

»Polizia«, sage ich fragend und zeige in alle Richtungen. Vielleicht verstehen sie.

»Polizia?«, fragt sie zurück.

»Polizia«, wiederhole ich, um mich unmissverständlich auszudrücken.

»Ah, Polizia«, sein Tonfall ist wissend. Zusammen zeigen sie mir die Richtung an, in die ich zu gehen habe.

»Bella Gracie.«

*

Meine Augen werden leicht feucht. Es ist fast geschafft. Die aufgestaute Anspannung und auch die Angst vor dem ungewissen Ende meiner ungeplanten Flucht weichen.

Die Polizei muss mir einfach aus diesem Dilemma helfen!

Es ist ziemlich dunkel auf den Straßen. Die Laternen bieten nur gedämpftes Licht, und ich muss aufpassen, dass ich nicht über einen losen Pflasterstein stolpere.

Es dauert noch eine kleine Weile, bis ich einen großflächigen Platz in der beschaulichen Ortschaft erreiche. Ein paar Autos parken, und in der Mitte steht ein kleiner, mit Klee bewachsener Brunnen, den ein paar Jugendliche belagern.

Von der geraumen Distanz aus sehe ich das Gebäude an der angrenzenden Straße mit der Beschilderung »Polizia«. Endlich. Ich bin da.

Ich öffne die veraltete Tür der Zentrale. Ein Mann in Uniform kommt auf mich zu.

»Buona sera.«

»Bona sierra«, versuche ich mich in seiner Sprache. Er versteht und fragt, was er für mich tun kann. Seine tenorangehauchte Stimme und sein italienischer Akzent lassen ihn sehr attraktiv klingen. Leider kann ich die weiteren Fragen nicht mehr verstehen, und so bitte ich ihn, Englisch zu sprechen.

Agente Milano, so stellt er sich mir vor, führt mich in sein Büro. Es ist überschaubar eingerichtet, aber es weist alles auf, was ein Polizist benötigt.

»Do you like a tea?« Sein italienischer Akzent kommt im Englischen richtig zur Geltung. Ich nicke. Als er mir den Kamillentee einschenkt, fragt er nach meinem Namen.

»My name is Hannah.«

»Wait a minute, please.« Er durchstöbert einen Stapel Unterlagen, bis er schließlich eine dünne Akte herauszieht. Ich bin etwas nervös. Warum gibt es offensichtlich eine Akte über mich?

»Your stepfamily called two hours ago. They are very frightened, because you run away.«

Es bleibt mir nichts anderes übrig, als ihm meine prekäre Situation zu erklären, auch wenn es im Englischen deutlich schwieriger werden würde. Ich versuche mich in meinem besten Schulenglisch.

Auch meine Transsexualität muss ich preisgeben. Dies ist für mich eine Überwindung. Denn ich habe noch nicht vielen fremden Leuten davon erzählen müssen. Doch er nickt verständnisvoll.

Agente Milano will gerade den Hörer nehmen und Richard anrufen, aber ich bitte ihn, dies nicht zu tun. Er schaut mich fragend an, legt den Hörer aber dann doch in die Schale zurück. »How can I help you?«

Ich schnappe nach Luft und freue mich, dass er mir seine Hilfe anbietet. Ich warte nicht lange. »I need to go back to Germany«, beginne ich und erkläre ihm, dass ich unter falschen Versprechungen des Jugendamtes hierher gelockt wurde und in Italien keine medizinische Hilfe erwarten kann.

Ich mache deutlich, dass ich nur in Deutschland die notwendige Medikation einfordern könne. Nach italienischem Recht, so Agente Milano, gibt es in seinem Land erst mit der Vollendung des 18. Lebensjahres eine medizinische Begleitung. Da kommt die Hilfe für viele Menschen zu spät … Zu meiner Überraschung stimmt er meinen Schilderungen zu und verspricht mir, eine Lösung zu finden.

Die nächsten 20 Minuten telefoniert er abwechselnd erst mit Richard und seiner Frau, anschließend mit Maja. Ich bin sichtlich nervös, wahrscheinlich ist dies der Grund, dass er mir eine weitere Tasse beruhigenden Kamillentee einschenkt und mir eine Zigarette aus seiner Zigarettenschachtel anbietet.

Während Agente Milano angestrengt ins Telefon spricht, paffe ich angesichts der angespannten Lage die eine oder andere Zigarette. Abgesehen von einer aufkommenden Übelkeit, kann ich keine beruhigenden Veränderungen feststellen. Deshalb lasse ich ihm die letzten Zigaretten.

Endlich. Er legt auf. Er streicht sich mit seinen markanten Händen mehrmals durch die schwarzen, vollen Haare. Italiener sind offensichtlich mit einer Fülle an Kopfhaaren gesegnet.

»I talked to Maja, and we finally came to a result.« Nun nimmt er sich eine Zigarette aus der Schachtel und zündet sich diese genüsslich an. Tief inhaliert er den blauen Dunst und erzählt mir, was nun passieren würde.

*

Eine halbe Stunde später sind sie da. Maja begrüßt mit ihrer freundlichen Art den Polizisten. Ich bedanke mich noch einmal bei ihm für seine Hilfe, denn ohne ihn müsste ich wieder zurück zu Richard und Viktoria.

Wir gehen die engen Steintreppen zum Parkplatz hinunter und steigen in Majas Wagen. Die Fahrt ist sehr ruhig. Ich überlege, ob ich mich für mein Ausreißen entschuldigen sollte. Aber ich weiß, dass ich im Recht bin und nichts falsch gemacht habe. Immerhin muss ich doch für meine Rechte kämpfen. Draußen ist es schon ziemlich dunkel. In der Ferne funkelt etwas. Ich schaue genauer hin, kann aber nichts Genaues erkennen.

»Das ist ein Badesee. Wir können gerne mal dorthin, wenn du magst.«

Ich bin verwirrt. Warum ist sie so nett zu mir? Müsste sie nicht sauer auf mich sein, wegen des ganzen Trubels, den ich veranstaltet hatte? Ich schweige.

»Ich muss mich bei dir entschuldigen«, sagt sie mit gedämpfter Stimme.

Ratlosigkeit ist förmlich in mein Gesicht gemeißelt.

»Warum?«, frage ich sie und blicke ziemlich ungläubig drein.