Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Südverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein spannender, gleichsam kluger Roman über das kurze "Leben" einer kuriosen Insel – tiefsinnig und amüsant. Alexander von Humboldt und Charles Earl of Grey, Sir Walter Scott und Johann Wolfgang von Goethe staunen nicht schlecht, als sie von Ferdinandea hören, dem kleinen Eiland, das im Juli 1831 südlich von Sizilien überraschend aus dem Mittelmeer auftaucht. Eine Sensation! Schon überschlagen sich die Ereignisse, und für die geheimnisvolle Insel werden hochtrabende Pläne geschmiedet: Die Bewohner des sizilianischen Ortes Sciacca spekulieren auf Wohlstand durch Tourismus; Gelehrte und Naturforscher erhoffen sich wertvolle Erkenntnisse; Dichter und Maler suchen nach neuer Inspiration; die Königreiche von Neapel, England und Frankreich konkurrieren um eine strategisch bedeutsame Bastion im Mittelmeer – ein europäischer Flächenbrand droht! Auch die Vision eines Thermalparadieses steht im Raum oder die vom perfekten Umschlagplatz für den jüngst kreierten Earl-Grey-Tee. Doch kein Mensch rechnet mit der Eigenwilligkeit der "Dame ohne Mitleid": So unerwartet ihr Erscheinen gewesen ist, so plötzlich versinkt die vulkanische Insel ein halbes Jahr später wieder in den Meeresfluten. Und lässt viele zerschlagene Hoffnungen und zerbrochene Träume zurück ... – Eine historisch verbürgte Begebenheit des 19. Jahrhunderts als zeitloses Gleichnis vom Jahrmarkt menschlicher Eitelkeiten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 470

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

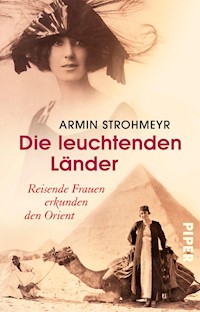

Die vulkanische Insel Ferdinandea am 6. August 1831.

Zeichnung von C. Hullmandel.

Armin Strohmeyr

Ferdinandea

Die Insel

der verlorenen

Träume

Roman

Contents

Armin Strohmeyr

Roman

Prolog

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Epilog

Landmarks

Cover

für Tilman und Ulrike

Prolog

Der Bomberpilot

Wir fliegen mehrmals in der Woche, Tausende Kilometer, um in Übung zu bleiben. Eine F 111 ist ein hochkomplizierter, schlagkräftiger Bomber, mit Pave-Tack-Laserdesignator, Aufklärungsradar, passiven Infrarotsensoren, zwei Turbofans mit Nachbrennern. Meist fliegen wir über Sizilien. Die Insel ist groß, etwa wie Maryland, woher ich stamme. Aber trocken und versteppt. Wenn man darüberjagt, ist es, als ob man über Nordafrika fliegt. Zwar bin ich noch nie über Nordafrika geflogen, doch stelle ich es mir so vor. Genau genommen sieht man kaum Details. Wir haben eine irre Geschwindigkeit drauf, im Höhenflug bis zu anderthalbtausend Meilen pro Stunde, und müssen stets die Instrumente im Blick behalten. Ständig sind wir über Funk mit der Basis verbunden.

Ich bin seit drei Jahren auf Sizilien. Unsere Basis liegt in der Nähe von Sciacca. Hübsche Stadt, vor allem im Frühjahr, wenn die Bäume und Sträucher blühen und die Landschaft noch nicht gelb vom Staub ist. Mir gefällt’s hier. Man kann an den freien Tagen am Hafen abhängen oder in der Altstadt ein Bier trinken gehen. Jedenfalls finde ich es hier schöner als in der Großstadt Palermo. Zwar gibt es dort jede Menge Kneipen und Mädchen, aber es ist dreckiger. Ich komme vom Land, aus der Nähe von Hagerstown, hinter Baltimore, und da hat man es gern ruhig und gemütlich. Ganz so ruhig ist es hier, auf der Basis der US-Air Force, natürlich nicht. Aber Routine ist es doch. – Bis zu jenem 15. April 1986, einem Dienstag. Da kam alles anders …

Zehn Tage zuvor, am 5. April 1986, hatte der libysche Geheimdienst ein Bombenattentat auf die Berliner Disco »La Belle« verübt, wo viele amerikanische GIs verkehrten: zwei Tote und über zweihundert Verletzte. In der Nacht vom 14. auf den 15. April war dann an unseren Verband der Befehl ergangen, strategische und machtpolitisch bedeutsame Ziele in Tripolis zu bombardieren. Vor allem Gaddafis Palast sollten wir in Schutt und Asche legen – das haben wir an jenem Tag auch prompt getan. Gaddafi selbst entkam zwar, aber es war ein gehöriger Denkzettel, den wir Amerikaner ihm verpassten. Das alles habe ich selbst allerdings nicht erlebt, erst von meinen Kameraden erfahren. Denn was mir an jenem 15. April widerfuhr, wurde zunächst geheim gehalten und kam erst Tage später durch die italienische Presse an die Öffentlichkeit.

Zusammen mit dem Verband waren mein Copilot und ich an jenem frühen Morgen gestartet und steuerten südwärts, Richtung Tripolis. Das erste Sonnenlicht zeigte sich am Horizont. Wir waren etwa neunzehn Meilen südlich der Küste Siziliens, unter uns die schier unendliche Weite des Meeres, da sagte mein Kamerad plötzlich: »Da unten, der Schatten im Wasser! Ist das ein U-Boot?« Ich verlangsamte, flog eine Kehrtwendung, und nochmals darüber hinweg. Und tatsächlich! Das sah eindeutig aus wie ein U-Boot! Aber nur ein einzelnes – absolut verdächtig. Ich funkte unsere Beobachtung sofort an die Basis. Die checkte innerhalb von zwei Minuten ab, ob da womöglich ein U-Boot von unseren Verbündeten unterwegs ist, von den Italienern oder Briten oder Franzosen. Dem war aber nicht so. Das muss man natürlich abklären, sonst verpasst man denen »friendly fire«, und danach geht das groß durch die Presse, und sie drehen einem einen Strick daraus …

Also, unsere Leute von der Basis funkten zurück: »Libysches U-Boot in italienischen Hoheitsgewässern.« Dann der Feuerbefehl! Ich noch einmal eine Kehrtwendung gemacht. Die Koordinaten hatte ich über den Ziellaser auf dem Bildschirm und fixierte den Punkt: 37 Grad 11 Minuten nördlicher Breite, 12 Grad 44 Minuten östlicher Länge – die Daten weiß ich heute noch auswendig –, und als der Punkt auf dem Schirm im Fadenkreuz war, betätigte ich den Feuerhebel, die lasergelenkten Bomben klinkten aus. Mein Kamerad und ich, wir johlten und sangen die amerikanische Nationalhymne. Ich flog verlangsamt einen Bogen, während die Laser-Designation aufrechterhalten wurde. Da sahen wir die Bomben unten ins Wasser eintauchen und Fontänen aufspritzen, genau ins Ziel! »Volltreffer!«, funkte ich zur Basis. Wie waren wir stolz, den Libyern mitten in italienischen Hoheitsgewässern einen Schlag versetzt zu haben!

Drei Tage später, in der Basis, bekam der leitende Offizier einen Anruf von einem geologischen Institut in Neapel: Wir hätten gar kein U-Boot bombardiert, sondern eine Insel! Oder besser: An der Stelle war vor über hundertfünfzig Jahren eine Insel gewesen. »Ferdinandea«, so nannte sie der Institutsleiter. Die bildet jetzt ein Riff. Und auf unseren Karten war sie nicht eingezeichnet, im Bordcomputer auch nicht einprogrammiert gewesen. Megapeinlich! Als die Kameraden davon erfuhren, haben sie schallend gelacht und uns aufgezogen. Aber woher hätten wir das wissen sollen? Ich hatte ja nur einen Befehl ausgeführt. Und dabei waren wir so stolz gewesen. Noch heute habe ich das Geräusch vom Ausklinken der Bomben im Waffenschacht im Ohr. »Das ist die Vergeltung, Gaddafi!«, haben wir geschrien. Und dazu dieser irre Sonnenaufgang, der Horizont wie mit Gold überzogen!

1

Die schaumgeborene Rosalia

Als Rosalia Fiorini am Morgen des 15. Juli 1831 erwachte, schien bereits die Sonne in ihr Bett. Sie wärmte ihr den nackten Rücken, denn Rosalia schlief ohne Nachthemd. Nicht, um ihrem Mann Michele zu gefallen. Der musste bereits früh hinaus auf See. Nein, Rosalia wusste schlicht um die Schönheit ihres Körpers, ihrer bronzefarbenen Haut, ihres langen, flachsfarbenen Haars (denn wie etliche Bewohner des Königreichs beider Sizilien war auch sie normannischer Abkunft). Und sie liebte es, ihren Leib von der Sonne liebkosen zu lassen.

Im Städtchen Sciacca schimpfte man Rosalia eine Spätaufsteherin und Nichtstuerin – sie nahm Spott und Schmähung mit der Souveränität einer Königin hin. Und eine Königin war sie, wenn sie wenig später in einem zinnoberroten Kleid die Felsenstufen zum Meer hinabstieg, verfolgt von den hungrigen Blicken der Männer. Bisweilen hatte es einer gewagt, ihr nachzuschleichen, um sich am Anblick ihrer drallen Weiblichkeit zu weiden. Hatte Rosalia einen Gaffer entdeckt, war sie zornentbrannt auf ihn losgegangen und hatte ihm mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen.

Mehr noch als die Sonne liebte Rosalia das Meer. Sie glich darin jener Göttin, die – schaumgeboren – in einer fernen, heiteren, sündenlosen Zeit den Fluten entstiegen war. Rosalia wusste nichts von Mythologie. Dennoch genoss sie die Vermählung mit dem Element, wenn sie sich den anrollenden Wellen überließ.

An jenem Morgen wurde Rosalia bei ihrem Bad jäh gestört.

»Mama! Mama!«

Sie blickte zu der schmalen, in den Fels gehauenen Treppe, die sich zum Strand herabwand. Es war Francesco, ihr achtjähriger Sohn. Sein schwarzes Haar glänzte im Sonnenschein. Der Knabe sprang, die Ellbogen angewinkelt, die letzten Stufen hinab, humpelte barfuß über die Kiesel.

»Mama!«

Rosalia lächelte. »Was ist, Igelchen?«

Sie watete zum Strand zurück und nahm den Knaben in die Arme.

»Mama, ein Fremder.«

»Wie?«

»Ja, aus Deutschland. Angelo sagt, die fressen die Kinder.«

»Angelo will dir nur Angst einjagen. Die Deutschen essen Brotsuppe.«

Francesco verzog das Gesicht. »Mama, der hat so komische Sachen dabei. Zwei Maulesel, voll bepackt. Und einen Träger hat er auch. Tausend Sachen, und so was Großes, wie ein Bilderrahmen, aber mit einem Gestell daran.«

»Da übertreibst du wohl.«

»Ich habe es doch gesehen. Frag Angelo.«

»Er hat recht.«

Rosalias Bruder Angelo stand auf der Treppe.

Hastig griff Rosalia nach ihrem Kleid und hielt es vor ihre Blöße. Ein Fluch lag ihr auf der Zunge. Was musste der Bengel sich so anschleichen?

»Was tust du hier?!«

Der Jüngling zog sich aus und sprang ins Wasser. Rosalia warf sich ihr Kleid über. Angelo plätscherte und prustete.

»Kannst du nicht warten, bis ich mit dem Bad fertig bin?«

Sie warf einen Kiesel nach ihm. Blitzschnell tauchte Angelo unter. Sie schleuderte einen zweiten Kiesel … drei, vier, fünf Mal sah sie das Geschoss über das Wasser springen. Angelo tauchte noch immer. Sie wartete. Zählte bis zehn, bis fünfzehn, bis zwanzig. Angst packte Rosalia jetzt. Unschlüssig spähte sie hinaus. Nirgends ein Schemen ihres Bruders. Angezogen sprang sie ins Wasser, kämpfte sich ein Stück weit hinaus.

Hinter ihr schallte Gelächter. »Was suchst du da?«, feixte Angelo.

Rosalia schwamm zurück ins hüfthohe Wasser und verpasste ihm eine Ohrfeige.

»Schluss, die Badezeit ist beendet. Sag, was ist mit diesem Deutschen, und was hat er auf seinen Mauleseln? Bratpfannen? Oder ist er ein Devotionalienhändler?«

Angelo rieb sich die Wange. »Ich weiß nicht, was er hat. Es sah aus wie eine Staffelei, wie der alte Grampi sie hat.«

»So? Der alte Grampi, mit seinen verhunzten Madonnenbildern … Weißt du eigentlich, was Sache ist? Ein Deutscher mit Staffelei!«

Angelo sah seine Schwester verständnislos an.

»Das«, Rosalia gestikulierte erregt, »du Dummkopf, ist wahrscheinlich ein Maestro, der hierhergereist ist, um die Schönheiten Siziliens zu malen!«

»Ja und? Lass ihn doch!«

»Und ob! Aber auch ein Maestro hat Hunger und Durst und benötigt nachts ein Kissen unter dem Kopf und eine Matratze unter dem Hintern! Und diese Matratze wird der Deutsche nicht irgendwo mieten, nicht bei einer der gichtigen Vetteln im Ort, und auch nicht beim alten Grampi. Schließlich soll er nicht gleich Reißaus nehmen, wenn er dessen Madonnen sieht. Ich schau mir diesen Menschen jetzt einmal an.« Rosalia rieb Zeigefinger und Daumen erwartungsvoll aneinander.

»Aber doch nicht in diesem Aufzug?« Angelo grinste frech. »Man sieht ja alles.«

Rosalia blickte an sich hinab. Der nasse Stoff klebte an ihren Rundungen.

»O dio mio!« Schnell watete sie an Land, raffte das Kleid hoch und stieg in ihres Bruders Hose. Angelo protestierte. Doch bevor er aus dem Wasser war, hatte Rosalia auch schon sein Hemd übergestreift. Sie packte Francesco bei der Hand und rannte die Treppe hinauf.

»Rosalia! Bleib! Soll ich etwa in Unterhosen nach Hause gehen?«

Rosalia wandte sich um. »Warum nicht? Du gäbest einen hübschen Sebastian ab … o tutti santi!« Rosalia bekreuzigte sich. »Heute ist ja Santa Rosalia! Ich muss zur Kirche, eine Kerze anzünden! Aber zuerst der Deutsche. Das wird die Patronin mir verzeihen! Das Hemd ist schließlich näher als die Hose. Und ohne Geld keine Kerze.«

»Mama, was heißt das?«, fragte Francesco. »Du trägst das Hemd doch über der Hose. Und wie kommt Angelo ohne Hose zurück?«

Rosalia wuschelte ihm durchs Haar. »Das, mein kleiner Igel, überlassen wir der heiligen Rosalia!«

In diesem Augenblick spürte sie unter den Füßen ein Zittern. Der Boden schien zu schwanken. Sie hielt sich an einer Felskante fest. Am Horizont glaubte sie eine Rauchwolke zu erkennen. Oder täuschte sie sich? Sie kannte das Meer. Dort draußen war nichts, nur weit, weit im Südwesten die afrikanische Küste. Doch die war selbst bei bester Sicht nicht auszumachen.

»Komm, Francesco, gehen wir! Deiner Mama ist schwindelig.«

Rosalia stieg die letzten Stufen hinauf. Wieder musste sie sich einhalten. Ihr war, als kippte die Treppe unter ihr weg. »Dio«, murmelte sie, »Michele hat recht, wenn er mich immer mahnt, nicht überhitzt ins Wasser zu steigen.«

2

Kupffer begegnet der Schönheit

Anton Raphael von Kupffer war ein Mann des erlesenen Geschmacks. Ihm war, als wäre er mit einer zu dünnen Haut zur Welt gekommen. Bereits als Kind war er wochenlang ohne ersichtliche Ursache krank gelegen und hatte die Schattenspiele der Jalousie an der Zimmerdecke studiert. Alle Eigenschaften eines alten, aber verarmten Geschlechts waren auf ihn gekommen, gute wie schlechte: Er war empfindsam und melancholisch, intelligent, doch mit einem Hang zur Nachlässigkeit, ritterlich, aber in Augenblicken der Schwäche von Selbstmitleid geprägt.

Er war der Letzte seines Namens. Sein Werk betrachtete Kupffer als einen Gipfelpunkt. Was hatten seine Ahnen denn schon hervorgebracht, was geleistet? Der eine oder andere stand zwar im Konversationslexikon, doch alle waren sie nur Gutsverwalter oder Hofbeamte, im besten Falle hohe Militärs gewesen. Sie hatten Gelder verwaltet und Schlachten geschlagen. Doch während die Soldaten Mann gegen Mann gekämpft und ihre Säbel und Bajonette in die Leiber der Feinde gestoßen hatten, waren die Kupffer’schen Offiziere in sicherem Abstand auf dem Feldherrenhügel gestanden und hatten das blutige Geschehen mit heiser gebellten Befehlen dirigiert. Hatten die Bauern in den Domänen das Getreide vor heranrollenden Gewittern eilends eingebracht, in Furcht, die Ernte knapp vor dem Scheunentor durch Hagel und Regenguss zu verlieren, so hatten die Kupffer’schen Gutsverwalter zwar auch gebangt, doch ihr Verlust war in den Kontobüchern nur als unschöne Zahl aufgetaucht und hatte sich im Winter nicht als Kälte oder Hunger verspüren lassen.

Anton Raphael von Kupffer verachtete seine Ahnen dafür. Er glaubte, diesem Geschlecht etwas Höheres, Besseres hinzuzufügen: die Liebe zur Schönheit. Er empfand seine Liebe als Erhöhung und Demütigung zugleich. Die Schönheit beseligte und verletzte ihn gleichermaßen. Die Schönheit: Das waren für ihn die Leiber junger Männer.

Sein Talent betrachtete Kupffer als Sendung. Ihm war aufgetragen, die Schönheit, von der die antiken Dichter sangen, ins Bild zu fassen. Warum also nicht in das Ursprungsland der Antike reisen, um dort dem Schönen aufzuspüren? Kupffer hatte oft genug den Atlas aufgeschlagen, mit dem Finger die Küstenlinie von Hellas nachgezeichnet und sich vorgestellt, es wäre die Silhouette eines Nackens, eines Schulterblattes, einer Hüfte. Doch wie nach Griechenland kommen? Erst im Jahr zuvor war der Freiheitskampf der Hellenen zu Ende gegangen, der osmanische Sultan gestürzt worden. Kupffer traute dem Frieden noch nicht recht. So verfiel er auf die Idee, sein arkadisches Glück in Unteritalien, dem einstigen Kleingriechenland, zu suchen. Dort erwarteten ihn, wie er dachte, Menschen verschiedenster Völker: Abkömmlinge der alten Griechen, in ihrer schlanken Anmut unvergleichlich; ebenso die Nachfahren der Römer, etwas gedrungener von Gestalt, aber nicht minder begehrenswert; und schließlich jene Sizilianer, die ihren Stammbaum nach Haar- und Augenfarbe auf die Normannen zurückführen konnten, die einst die Insel nicht nur gebrandschatzt hatten.

Kupffer selbst war Mitte vierzig. Sein Haar, das er nach Art vieler Künstler schulterlang trug, war grau meliert, am Hinterkopf klaffte bereits eine handtellergroße Lücke. Seine Haut war von grauen Flecken überzogen. Um die Augen spannte sie wie Pergament.

Der Maler litt an der Schönheit, er verehrte sie wie ein Märtyrer die Folterwerkzeuge. Sein Verfallensein glich einem Opfergang. Und zum Opfer war er bereits wiederholt geworden: In Triest war ihm einmal von einem Burschen aus dem Hafenviertel, der ihm Modell gestanden hatte, die Geldbörse gestohlen worden. Und in Rom – es war auf dem Palatin, wo einst der prunksüchtige Kaiser Heliogabal sich als Gott hatte verehren lassen – war er einmal nachts mit einem jungen Melonenverkäufer, den er porträtiert hatte, spazieren gegangen. Hinter einem Gebüsch hatte der andere ein Messer gezogen und es ihm an den Hals gesetzt. Kupffer hatte noch gefragt, ob er Geld wolle? Seine goldene Taschenuhr? Da hatte der junge Mann bereits zugestoßen, und nur einer reflexartigen Bewegung Kupffers war es zu verdanken gewesen, dass die Klinge lediglich die Haut aufgeschlitzt hatte. Der Bursche hatte das Blut gesehen, vor Schreck das Messer fallen gelassen und war in der Finsternis verschwunden. Kupffer war in einer Mischung von Scham und Erregung zurückgeblieben.

***

Auf der Suche nach der Schönheit kam Kupffer an jenem Morgen des 15. Juli 1831 nach Sciacca. Straßenjungen johlten und befingerten sein Gepäck und ließen sich vom Maultiertreiber nur schwer abwehren. Der Maler verhandelte mit ein paar Frauen, die ihm lauthals Zimmer anpriesen. Eben wollte er, des Palavers müde, einer Matrone, die ihm noch am vertrauenswürdigsten erschien, zusagen, als er plötzlich innehielt: Ein junger Mann mit rundlichen Formen, in Hemd und Hose, das lange, flachsfarbene Haar offen, drängte sich durch die Umstehenden, an der Hand einen dunkelhaarigen Knaben. Kupffer blickte in weiche Gesichtszüge, in blaue Augen, auf einen vollen Mund und wusste: Er hatte einen Abkömmling der normannischen Eroberer vor sich.

»Was steht ihr hier rum?« Der junge Mann schob die Matrone beiseite.

»Eh, Rosalia, was schert es dich? Geh wieder hinunter zum Strand und lass dich von den Kerlen begaffen, wenn du schon deinen Michele zu kurz kommen lässt!«

Rosalia? Kupffer war verwirrt. War damit der junge Mann gemeint? Der stieß die Matrone gerade mit beiden Händen zurück.

»Lucia, du alte Vettel, halt den Mund! Habe ich dich um deine Meinung gefragt?«

»Bei allen Heiligen! Braucht’s da eine Meinung? Die Spatzen pfeifen’s ja von den Dächern!«

»Was pfeifen sie, du Kröte?«

»Lieber bin ich eine Kröte«, maulte die kurzatmige Matrone, »als ein Postmeisterliebchen.«

»Woher willst du das wissen, du schielendes Ungeheuer?«

Kupffer blickte auf die Matrone. Er konnte an ihren Augen keine Missbildung entdecken.

»Weil ich Augen im Kopf habe!«, schrie die Matrone. »Man braucht sich ja nur deinen Balg anzusehen«, sie zeigte auf den Knaben, »um zu kapieren, welcher Pflug den Acker bearbeitet hat. Oder hat dein Michele etwa schwarzes Haar? Blond ist er, dein gehörnter Mann, und du selbst auch, wenn du dir die Zotteln nicht färbst, du Hur’!«

Die Matrone sank, von einem Kinnhaken getroffen, zu Boden.

»Da hast du deine Hur’! Vor dir habe ich mich nicht zu verteidigen!«

Kupffer betrachtete Rosalia. Er musste sich eingestehen, dass er keinen jungen Mann, sondern ganz offensichtlich eine Amazone vor sich hatte.

Die Matrone rappelte sich ächzend auf. »Das sollst du mir büßen, du Schickse!«, schrie sie. Drohend reckte sie die Faust.

In diesem Augenblick hörte man vom Rand des Platzes eine Männerstimme rufen: »Eh, Leute, das müsst ihr euch anschauen! So etwas habt ihr noch nicht gesehen!«

Alle wandten sich um. Kupffer riss die Augen auf. Ein blonder Jüngling, etwa siebzehnjährig, stand dort. Er war beinahe nackt. Um die Hüften hatte er einen Stofffetzen geschlungen. Auf den Schultern, der Brust, dem Bauch, den Beinen – das Wort »kolossal« durchzuckte Kupffers Hirn – schimmerten Wasserperlen. Ein junger Gott, der eben den Fluten entstiegen war!

»Was soll der Aufzug?«, rief die Amazone dem Jüngling zu. »Mach, dass du nach Hause kommst!«

Kupffer trat ein paar Schritte näher, um die Erscheinung besser betrachten zu können.

»Ach, sei still, erst mir die Hose wegschnappen, und dann …«

»Ich habe sie nun einmal an«, rief Rosalia, »damit musst du dich abfinden, Angelo!«

Alle lachten.

Ein Engel!, raunte es in Kupffers verworrenem Kopf.

»Kommt doch her«, rief der Engel, »so etwas habt ihr wirklich noch nie gesehen!«

Kupffer nickte zustimmend.

»Was?«, rief einer. »Einen halbnackten Trottel, der sich von seiner Schwester aufziehen lässt?«

Wieder lachten alle.

Angelo schüttelte unwillig den Kopf. »Eine Rauchsäule! Senkrecht zum Himmel hinauf!«

Ein Raunen ging durch die Menge. Einige rannten in die Richtung, die Angelos ausgestreckter Arm wies. Auch Rosalia tat ein paar Schritte, doch Kupffer verstellte ihr den Weg.

»Verzeihen Sie, Signora. Ich bin ein Maler aus Deutschland. Auf der Durchreise.« Umständlich zog er den Hut. »Antonio Raffaele di Kupffer mein Name. Ich suche Obdach, für ein paar Tage, vielleicht auf ein paar Wochen. Ich benötige keinen Luxus. Einfachheit ist eine Zier, nur sauber muss es sein … Ich will hier malen, Sie wissen, die Schönheit … Könnten Sie mir in Ihrem Hause vielleicht …?« Hatte er sich zu weit vorgewagt?

»Eh, bene«, Rosalias Gesicht hellte sich auf. »Sie haben doch Geld? Und Sie sind ein Christenmensch?«

Kupffer nickte.

»Ich habe ein schönes Gästezimmer. Es ist ruhig, geht zum Hof hinaus. Eine Kammer für den Knecht ist auch da. Ich kann für Sie kochen, wenn Sie wollen. Zu einem guten Preis, Sie verstehen?« Sie rieb Zeigefinger und Daumen aneinander.

Kupffer nickte wieder. »Wir werden uns einigen. Ich bin kein geiziger Mensch.«

»Und ich keine ehrlose Frau«, antwortete Rosalia.

Angelo trat heran. »Komm doch, Rosalia, die Rauchsäule!«

»Sie sind also der Bruder der Signora?« Kupffer lächelte den Burschen an.

»Und Sie sind Maler?« Angelo deutete auf die Staffelei.

»Lieben Sie Bilder?«, fragte Kupffer zurück.

»Ja … doch. Ich mag die Bilder in der Kirche. Die sind schön.«

»Himmel!«, rief Rosalia, »Heute ist Patronat! Ich muss zur Kirche. Angelo, bring den Herrn nach Hause. Das hintere Zimmer ist für ihn. Francesco, du kommst mit mir. Und Sie, Signore, entschuldigen mich. Die Heiligen gehen vor. Angelo kann schon einmal beim Abladen der Maultiere helfen. Ich komme gleich nach und bereite Ihnen ein Frühstück. Sie sind sicher hungrig.«

Kupffer verneigte sich wortlos.

»Eh, bene, Angelo, steh nicht herum. Zeig dem Herrn den Weg.« Rosalia nahm Francesco an die Hand und schlug den Weg zur Kirche ein.

»Ich bin selten so … unkonventionell empfangen worden.« Der Maler suchte nach Worten. »Und Sie lieben also Bilder, junger Mann?«

»Sie können mich duzen: Ich bin Angelo.« Er streckte dem Deutschen die Hand hin.

Kupffers Stimme zitterte. »Ich werde dir zeigen, dass man nicht nur die Madonna und das Jesuskind malen kann.«

»Alles zu seiner Zeit. Lassen Sie uns gehen. Oder wollen Sie die Rauchsäule sehen?«

»Später.« Kupffers Blick ruhte auf dem Burschen.

Starker Wind war aufgekommen.

»Eigenartig, diese Böen«, meinte Angelo. Er nahm eines der Maultiere am Halfter. »Sehen Sie, wie unruhig die Tiere sind.«

»Ah, bah«, meinte der Knecht, »störrische Viecher sind das, der Teufel hol sie! Sie sind müde und brauchen zu fressen.«

»Na, dann los«, sagte Angelo.

Sie zogen die buckelige, mit Bruchsteinen gepflasterte Gasse hinan. Böen rissen an zum Trocknen gespannter Wäsche. An einer Wegbiegung sah man aufs Meer hinaus. Die Rauchsäule war größer geworden. Deutlich war ein Beben zu spüren. Unruhig blähten die Maultiere die Nüstern.

3

Micheles Frauen

Michele Fiorini liebte zwei Frauen: Rosalia und Marina. Rosalia, weil sie seine Frau und weil sie schön war. Marina, weil sie schön, aber nicht seine Frau war. Rosalia, weil sie ein freies Wesen war, das man nicht zähmen konnte. Marina, weil sie ihn als sein Boot gehorsam aufs Meer hinausbegleitete.

Als Michele an jenem frühen Morgen des 15. Juli 1831 zum Hafen schlenderte, sog er genüsslich den Geruch von Tang, Salz und nassem Holz ein. Im Osten, wo die Küstenlinie an das Meer stieß, stieg vom Horizont eine zage Rötung in den Himmel. Michele blieb stehen. Er musste an Rosalia denken, an die Linie ihres Rückens und ihres Gesäßes, und wie er seine Frau begehrte – noch immer. Er wusste um die Geschichte mit dem Postmeister und wer der wahre Vater des kleinen Francesco war. Aber er liebte den Jungen dennoch.

Einmal hatte der Pfarrer Don Sebastiano ihn nach der Messe beiseitegenommen und erklärt, er, Michele, wisse doch, dass es die Pflicht eines Ehemannes sei, seine ungehörige Frau zur Räson zu bringen, notfalls mit dem Rohrstock? Und ob er auch wisse, dass nach der Lehre der Kirche gehörnte Ehemänner ebenso verdammt seien wie ihre Frauen, die ihnen Hörner aufsetzten? Schließlich sei es an den Männern, für ordentliche Verhältnisse zu sorgen und nicht Gottes Sakrament zu entehren! Ob er, Michele, denn so darauf erpicht sei, sich einst neben seiner Rosalia im Sudkessel des Teufels wiederzufinden, umgeben von Wehgeschrei und Schwefelgestank? Michele hatte den Geistlichen nur verständnislos angeblickt. Er konnte ja dem studierten Mann nicht widersprechen. Doch änderte das nichts an seiner närrischen Liebe zu Rosalia. Er liebte sie gerade wegen ihrer Art, sich die Dinge des Lebens zu nehmen, sie zu erwählen und zu verwerfen, wie eine Königin es tun mochte.

Marina schien ihn zu grüßen, mit ihrem blauen Anstrich, blau wie das Meer in der Sommersonne. Michele pflegte sie aufwendig, kalfaterte im Winter liebevoll ihre Planken und Spanten und pinselte ihren Namen mit leuchtend weißer Farbe auf den Rumpf. Seine beiden Kollegen waren schon da. Michele löste die Taue. Mit wenigen Schlägen ruderten die drei Männer aus dem Hafenbecken. Dann hissten sie das Segel. Ein linder Morgenwind trug sie auf die offene See hinaus. Schweigend gingen sie ihrer Arbeit nach. Sicher saß jeder Handgriff, das Takeln, das Kurshalten mit dem Ruder, das Auswerfen und Einholen der Netze. Dazwischen Viertelstunden des Nichtstuns und Wartens. Michele schob sich ein Stückchen Kautabak in den Mund und blickte auf das Meer, das sich in der aufgehenden Sonne nun aprikosenrot färbte. Ein Maler hätte dieses Licht- und Wasserspiel im Bild festgehalten. Michele sah all das, nahm es aber als etwas Gewohntes hin.

Sein Vater und Großvater waren ebenfalls Fischer gewesen und hatten ihn früh mit hinausgenommen. Wie die meisten Leute von Sciacca kannte Michele nur das Städtchen und das Meer. Die Welt öffnete sich nicht zum Land, sondern zum Wasser. Das Meer war nicht Grenze, sondern verhieß Freiheit. Es schenkte Fische zum Verzehr und Seetang zum Düngen der spärlichen Äcker. Manchmal brachte es Handelsschiffe aus Neapel. Und es vertrieb durch seine Brise trübe Gedanken. Das Meer schien endlos, obwohl Michele wusste, dass sich gerade einmal zwanzig neapolitanische Meilen entfernt die Fremde auftat. Dort drüben war Afrika, war Tunesien, war die arabische Welt. Michele hatte den Pfarrer davon reden hören. Aber auch Don Sebastiano wusste über die überseeischen Heiden nur Ungenaues, allenfalls Grausiges zu erzählen: Dass in den dortigen Häfen Piraten Unterschlupf fänden, die Schiffe kaperten, Matrosen niedermetzelten, gefangene Frauen und Knaben an den Sultan verkauften – die Frauen für den Harem, die Knaben für den Eunuchendienst. Die Muselmanen, so der Pfarrer, seien Wüstlinge: Sie hätten oft ein Dutzend Frauen, gäben sich dem Glücksspiel hin und ließen im Haus und auf dem Feld Sklaven für sich schuften.

Das waren freilich Geschichten, und Michele hörte wie alle Sizilianer gerne Geschichten, die er für bare Münze hielt. Es erfüllte die Fischer mit wohligem Grusel, wenn sie sich etwas weiter aufs Meer hinauswagten und eine muselmanische Galeere oder eine arabische Feluke mit roten Segeln ausmachten, manchmal so nah, dass sie die Fremden mit bloßem Auge erkennen konnten. Dann holten sie rasch die Netze ein und segelten, was das Boot vor dem Winde hergab, zurück.

Auch heute fuhren Michele und seine Kollegen weiter hinaus als üblich. Der Wind hatte sich gedreht und blies von Nordosten. Michele erhoffte sich weit draußen einen besseren Fang. Es war gegen neun Uhr vormittags, als einer der Männer auf etwas deutete. Eine Rauchsäule stand am Horizont. War das ein brennendes Schiff? Waren Menschenleben zu retten? Der Fischer gab zu bedenken, dass sie sich nahe den arabischen Gewässern befänden. Michele schnitt ihm das Wort ab: Ob ein Muselman nicht auch ein Mensch sei?

Als sie näherkamen, sahen sie verwundert, dass die Rauchsäule aus dem Wasser aufzusteigen schien.

»Da ist kein Schiff! Nichts!«

Angestrengt starrten die Männer zu der Stelle. Das Wasser schien zu brodeln. Hin und wieder schoss eine Fontäne empor und ging zischend nieder, während die Rauchsäule immer dicker wurde. Mit Ekel blickten sie auf das Meer: Tote Fische trieben zu Tausenden umher, die Mäuler aufgerissen, die Augen stier ins Nichts gerichtet.

Unter Donnern und Grollen schoss die Rauchsäule jetzt auf. Eine Aschewolke wurde emporgeblasen, graue Flocken tanzten im trüben Licht.

»Michele! Weg von hier!« Der Fischer bekreuzigte sich. »Da hat der Teufel seine Hand im Spiel.«

»Nein, wartet!«, beschwichtigte Michele. »Das will ich mir genauer ansehen.«

Der Wind drehte und blies fette Rauchschwaden heran. Asche regnete aufs Deck. Den Fischern trieb es Tränen in die Augen.

Michele hielt die Nase in den Wind. »Riecht ihr das?«

»Schwefel!«

»Der Teufel!«

»Sogar die Möwen machen einen Bogen um die Stelle! Und die krepierten Fische! Lasst uns abdrehen!«

Der Schwefelgestank nahm zu. Die Gischt brodelte. Auch Michele bekam es jetzt mit der Angst zu tun und gab das Zeichen zur Umkehr.

Sie segelten vor dem Wind, so schnell sie konnten. Der Gestank verflüchtigte sich, die Gischt war nicht mehr zu sehen, die Rauchsäule wurde kleiner, die feine Ascheschicht auf den Planken wurde vom Fahrtwind fortgeblasen. Alles schien wie ein böser Traum gewesen zu sein. Plötzlich erfasste, wie aus dem Nichts gekommen, eine Welle den Kutter und hob ihn empor. Einen Augenblick lang schien das Boot in der Luft zu schweben, dann senkte es sich wieder und segelte ruhig weiter. Verwundert sahen die Fischer der Woge nach, die rasch auf Sciacca zurollte.

Als sie etwa eine Stunde später in den Hafen einliefen, hielten sie den Atem an: Die Boote, die sonst vor Anker dümpelten, waren auf den Kai geworfen, als hätte ein Riese damit gespielt.

Michele musste an das Gespräch mit Don Sebastiano denken. War das ein Fingerzeig Gottes? Stand das Jüngste Gericht bevor? War das die Strafe dafür, dass Michele sich hörnen ließ?

Nachdem sie festgemacht hatten, rannten die beiden anderen Fischer die Stufen zum Städtchen hinauf. Michele blieb allein zurück. Er sah hinaus aufs Meer. Deutlich war jetzt die Rauchsäule auszumachen. Sie war größer geworden. Michele spuckte aus. Der Pfarrer war ein Narr! Was wusste der von der Liebe? Er prüfte die Knoten der Taue und tätschelte Marina zum Abschied die hölzerne Flanke.

4

Rule, Britannia!

England führte den Löwen und das Einhorn im Wappen. Besser hätte ein Krake gepasst. Denn dieses Tier beherrschte die Meere. Was trieb England dazu, ferne Länder zu unterwerfen und in Besitz zu nehmen? War es die feuchte Kälte der englischen Winter, die seine Bewohner veranlasste, Kolonien im Süden zu gründen? Wie sonst war zu erklären, dass englische Schiffe das Mittelmeer durchpflügten, auf dem Weg nach Malta, zu den Ionischen Inseln und nach Kreta, ja sogar bis nach Zypern und Ägypten? Sie brachten Gewürze aus dem Orient, Südfrüchte aus Italien, Weine aus Griechenland, Weihrauch vom Nil. Und sie lieferten Stoffe aus den Fabriken von Manchester, Maschinen aus Liverpool, Wolle aus Irland, Whiskey aus Schottland, Ale aus Devon. Doch nicht für die mittelmeerischen Einheimischen war all das bestimmt. Engländer bevölkerten mehr und mehr die südlichen Gefilde und setzten ihren blassen Teint der Sonne aus. Sie trieben Geschäfte und Politik, hielten Hof und Salon, philosophierten und besahen die Welt wie durch die Glasscheibe eines Terrariums: als eine Sensation, von der man nicht genug bekam, von der man sich nach Gutdünken aber doch abwenden konnte, etwa nachmittags um fünf, wenn ein silbernes Glöckchen zum Tee läutete.

Solch englischer Geschäftigkeit war es zuzuschreiben, dass am späten Vormittag des 15. Juli 1831 eine Brigg unter britischer Flagge, von Malta kommend, in jenen Gewässern segelte, wo wenige Stunden zuvor die Fischer aus Sciacca ihr rauchendes Wunder erlebt hatten. Die »Gustavo« wurde von einem Malteser kommandiert: Francesco Trefiletti war ein loyaler Untertan Englands, der freilich sein südländisches Temperament und seine katholische Prägung nicht verleugnen konnte.

Als sich die »Gustavo« der nach Schwefel stinkenden Rauchsäule näherte, siegte in Kapitän Trefiletti das Pflichtgefühl über die Furcht. Er ließ direkt auf das Phänomen zusteuern und in kurzer Entfernung die Segel streichen. Die Matrosen warfen den schweren Anker aus und gaben Leine. Sie stutzten: Nach nur wenigen Dutzend Yards stieß das Eisen auf Grund. Trefiletti kannte die Gewässer zwischen Malta und Gibraltar wie seine Westentasche. Eine Untiefe, hier? Er beugte sich über eine Seekarte, ließ sich vom Steuermann die genaue Position nach englischer Messung ermitteln: 37 Grad 11 Minuten nördlicher Breite, 12 Grad 44 Minuten östlicher Länge von Greenwich.

»Rechnen Sie nochmals nach, Steuermann. Sie haben sich nicht vielleicht auf dem Sextanten verschaut?«

»Ich bin mir absolut sicher, Sir.«

»Wie viele Yards haben wir Leine gegeben?«

»Dreißig, Sir.«

»Dreißig? For Heaven’s sake!« Trefiletti liebte es, seinen Untergebenen mit ein paar englischen Brocken zu imponieren. »Wir müssten hier eigentlich zweihundert Yards Tiefe haben. At least, isn’t it?«

»Und der Gestank, Sir!«

»Quite interesting.«

»It seems coming from hell.«

»Nonsense!«, schnitt Trefiletti dem Steuermann das Wort ab. Er mochte es nicht, wenn seine Leute sich ihm gleichsetzten. »It’s not hell, it’s only sulphur.«

»Sulphur?« Der Steuermann war mit seinem Englisch am Ende.

»Zolfo! Esel!«, raunzte der Kapitän ihn an. »Die Rauchsäule wird stärker, die Gischt nimmt zu. Und all die toten Fische. Heißes Pflaster. Anker lichten! Wir gehen auf sicheren Abstand. Und bringen Sie mir Papier und Schreibzeug.«

»An wen wollen Sie schreiben, Sir?«

»Kapieren Sie nicht, was hier vor sich geht, Sie Idiot?« Trefiletti vergaß seine englischen Umgangsformen. »Wir wohnen einer Geburt bei.«

»Ich verstehe nicht …«

»Auch nicht nötig. Vorwärts!«

Leise vor sich hin schimpfend, rannte der Steuermann unter Deck. Trefiletti lehnte sich an die Reling und schaute durch sein Fernrohr auf das brodelnde Meer. Bei allen Heiligen! Er bekreuzigte sich. Was braute sich da für das Empire zusammen? Krachend wurden feurige Klumpen aus dem Innern der Rauchsäule emporgeschleudert. Zischend gingen sie im Meer nieder und glühten noch ein paar Augenblicke fort, bevor die trübe, stinkende Suppe aus Wasser, Asche, Schwefel und toten Fischen darüber hinschwappte. Trefiletti zog instinktiv den Kopf ein und duckte sich hinter die Reling. Er musste sofort Bericht nach London erstatten!

***

Charles Earl of Grey hatte eben sein zweites Frühstück zu sich genommen. Er wischte sich mit der Serviette den Mund, prüfte nestelnd den Sitz von Halstuch und Vatermörder und strich sich mit der Hand über die Glatze – eine Gewohnheit aus Tagen, da er noch üppiges Haar gehabt hatte.

Der Sekretär betrat das Arbeitskabinett des Premierministers. »Sir, eine Depesche aus Malta. Vom Gouverneur persönlich!«

Earl Grey erbrach das Siegel und faltete das Blatt auseinander. Der Gouverneur hatte nur wenige Zeilen geschrieben: Der Premierminister möge den beigefügten, ins Englische übersetzten Bericht des Kapitäns Trefiletti zur Kenntnis nehmen und erwägen, ob englische Interessen im Mittelmeer, an strategisch wichtiger Stelle, berührt seien. Die Position des Phänomens sei womöglich ähnlich bedeutsam wie die Maltas. Man erbitte aus London umgehend Weisung, zumal das Ereignis nicht lange geheim bleiben werde und andere europäische Mächte ihren Vorteil daraus ziehen könnten.

Earl Grey nippte an seinem Tee. Er fand ihn schal. Was sollte man von einem Empire halten, wo nicht einmal schmackhafter Tee zubereitet wurde? Lustlos faltete er den beigefügten Brief auseinander und las:

Bericht über seltsame und merkwürdige Vorgänge in der Meerenge zwischen Sizilien und Tunesien, 37 Grad 11 Minuten nördlicher Breite, 12 Grad 44 Minuten östlicher Länge von Greenwich.

Ich, Francesco Trefiletti, Kapitän der Brigg »Gustavo«, Bürger Maltas, treuer Untertan Seiner Majestät König Williams IV. von England, gebe am Tag der heiligen Rosalia von Palermo kund, …

Der Premierminister seufzte. Wann zum Teufel war der Tag der heiligen Rosalia? Und handelte es sich womöglich um den Bericht über eine Wunderheilung oder die Auffindung neuer Reliquien? Missmutig las er weiter:

... dass wir am Vormittag gegen zehn Uhr, von Malta kommend, an besagter Stelle im Meer ein ungewöhnliches Sausen und Brausen, Gestöhn und Gedröhn vernommen, welches uns arg erschreckte. Doch mit Fürsprache der Heiligen …

Earl Grey runzelte die Stirn und nahm einen Schluck von dem schalen Tee.

... hofften wir die Gefahr der wütenden Elemente zu bestehen. Wir warfen Anker, um das Phänomen genauer zu betrachten.

Erneut seufzte Earl Grey. Weshalb glaubten die Untertanen Englands in den fernsten Winkeln der Welt, ihre Memoiren ausgerechnet ihm anvertrauen zu müssen?

Nur unter Einsatz von Leib und Leben ist es uns gelungen, nahe genug heranzukommen. Ich, Kapitän Trefiletti, sah mich sogar gezwungen, eine drohende Meuterei mit aller Härte abzuwenden. Nur so glückte es mir, die nachfolgenden Beobachtungen zu machen …

Earl Grey klingelte nach dem Diener.

»Bringen Sie mir ein Kännchen frischen Tee. Und vielleicht gelingt es der Küche, mir tatsächlich Tee zu kredenzen und nicht Spülwasser.«

»Jawohl, Sir.«

»Warten Sie, was wissen Sie über Malta?«

»Nun, Sir, mein Schwager war bis letztes Jahr dorthin abkommandiert.«

»Und wie war sein Urteil über Land und Leute?«

»Um ehrlich zu sein: bigott, erzkatholisch, zu maßlosen Übertreibungen und haltlosen Behauptungen neigend.«

Earl Grey brummte zufrieden. Der Diener verneigte sich und verließ das Kabinett. Erneut wandte sich der Premierminister dem maltesischen Seemannsgarn zu.

Aus der Tiefe des Meeres stieg eine Rauchsäule auf, die fürchterlich nach Schwefel stank. Überall schwammen tote Fische. In unregelmäßigen Abständen schoss eine Fontäne von heißem Wasser in die Höhe. Die Rauchsäule indes wuchs immer mehr in den Himmel und nahm gelbe und rötliche Farbe an. Feurige Klumpen wurden emporgeschleudert. Als der Wind drehte, trieb uns der Rauch entgegen und hüllte das Schiff mit höllischem Gestank und einer Aschewolke ein. Nur unter Gefahr für Leib und Leben konnten wir ausharren. Undeutlich erkannten wir, dass sich in kurzer Entfernung das Meer trichterförmig nach unten stülpte. Wir glaubten in einen Mahlstrom zu geraten, von dem die alten Seeleute oft berichteten, …

»Und die Erde ist eine Scheibe«, seufzte Earl Grey.

... doch hob sich nach einiger Zeit dieser Trichter wieder, und inmitten der brodelnden Gischt nahmen wir ein grauenhaftes Phänomen wahr, …

»Wahrscheinlich männerverschlingende Sirenen«, brummte er.

... aus dem Meer schossen jetzt keine Fontänen mehr, auch die Rauchsäule hatte sich verzogen. Deutlich sahen wir ein Feuer auflodern, bis sich nach mehreren Minuten das Wasser zischend darüberbreitete und es löschte. Plötzlich spürten wir, wie die Schiffsplanken zitterten, wir hörten ein Donnern und Grollen, als entlüde sich in den Tiefen des Meeres ein Gewitter, …

Der Premierminister rollte die Augen.

... wir holten den Anker ein und setzten die Segel. Aus einiger Entfernung blickten wir nochmals zurück, konnten jedoch nichts Bemerkenswertes mehr entdecken.

»Na also«, murmelte Earl Grey, »dann ist ja alles beim Alten.«

Den Rest des Schreibens schenkte er sich. Eben trat der Diener ein.

»Sir, der Tee. Die Köchin hat eine andere Mischung genommen und das Wasser zweimal aufgekocht.«

»Her damit. Mehr als das Leben wird er mich nicht kosten. Hier, dieses maltesische Seemannsgarn«, Earl Grey reichte dem Diener das Schreiben, »zu Händen des Sekretärs und ad acta! Ich möchte mit weiteren ›Berichten‹ über kochendes Wasser und Gewitter unter der Meeresoberfläche nicht belangt werden.« Er führte die Tasse an die Lippen. »Bei Gott! Jetzt schmeckt er nicht einmal mehr schlecht, er schmeckt nach gar nichts.«

»Soll ich nochmals anderen Tee bringen?«

Earl Grey winkte ab. Er fühlte sich müde. Die Amtsgeschäfte erschöpften ihn. Die Frage der Reform des Unterhauses zehrte an seinen Nerven. »Lassen Sie’s gut sein, das Empire hat sich offensichtlich entschlossen unterzugehen. Was will man auch von einem Reich erwarten, dessen Kapitäne ihrem Premierminister Fabelgeschichten auftischen.«

Der Diener verließ den Raum.

Earl Grey trat ans Fenster. Ein frischer Geruch stieg ihm in die Nase. In einem Porzellanschälchen hatte seine Tochter Ophelia gestern ätherisches Öl, verdünnt mit Wasser, angerichtet. Das bessere die Raumluft und vertreibe schlechte Gedanken, hatte sie gemeint. Ophelia war eine wunderliche Person, fand er. Eine ältliche Jungfer, sonderlich geworden, die allen möglichen und unmöglichen Heilsideen anhing und exotische Gesundheitslehren zur Religion erhob. Sie besaß nur eine wahre Leidenschaft: das Reisen. In fernen Ländern, so urteilte der Earl, fand seine Tochter etwas, das sie zu Hause in ihrer Ruhelosigkeit und Verworrenheit vergebens suchte: sich selbst.

Der Premierminister sog den Geruch ein. Es duftete ein wenig nach Zitrone, nur herber. Bergamotte, hatte Ophelia erklärt. Sie hatte es von einer Reise nach Kalabrien mitgebracht. Dort und im benachbarten Sizilien werde die birnenförmige Frucht, die mit der Zitrone und der Bitterorange verwandt sei, angepflanzt. Das Öl, so meinte sie, werde zur Parfümherstellung verwendet. »Mystère de la Sicile«, so hatte seine Tochter verraten, sei der Modeduft der Saison. Earl Grey fand die Lust der Frauen, sich jedes Jahr mit einem anderen und nur einem einzigen Wässerchen einzusprühen, bizarr. Er blickte hinaus. Die Sonne schien ins Zimmer. Der Bergamotteduft stieg in der Wärme noch intensiver empor. Earl Grey empfand ihn als angenehm, ja belebend.

Neben dem Schälchen stand eine kleine Phiole mit dem ätherischen Öl. Er nahm sie, zog den Korken ab, roch daran. Der Duft war stark, aber frisch, keineswegs aufdringlich. Earl Grey tupfte einen Tropfen auf den Löffel und rührte ihn in den Tee. Dann nippte er daran. Es schmeckte vorzüglich. Er nahm einen großen Schluck, schloss die Lider, das Gesicht zur Sonne. Eine von der Wärme träge gewordene Fliege setzte sich auf Earl Greys Glatze. Er bemerkte sie nicht. Vor seinem inneren Auge sah der Premierminister britische Handelsschiffe, beladen mit Kisten voller Bergamottefrüchten, durchs Mittelmeer segeln. Dann sah er adrette englische Frauen, die ihren Männern, die abgespannt aus dem Büro kamen, Tee aufbrühten, guten, duftenden Tee, Bergamottetee, Earl-Grey-Tee. Der Friede des Königreichs fußte auf der Ruhe des glücklichen Heims. Home, sweet home!

Plötzlich erfasste Earl Grey eine grauenvolle Vorstellung: Vor seinem inneren Auge erblickte er Hausfrauen, die sich über leere Teedosen beugten und die Hände rangen. Ehemänner, Familienväter, die verärgert die Tür hinter sich zuschlugen und zum Pub eilten, in der finsteren Absicht, ihren Zorn in Bier und Schnaps zu ertränken. Und er sah noch Schrecklicheres. Eine düstere Vision ergriff ihn: Die Schiffe von Sizilien, die den ersehnten Nachschub an Bergamotte bringen sollten, wurden vor einem finsteren Eiland von elenden Piraten aufgebracht, geentert, gebrandschatzt und versenkt! Er sah die Insel genau vor sich: Kahl war sie, sie stank nach Schwefel, als wäre sie die Hölle selbst, und aus ihrer Mitte ragte ein vulkanischer Gipfel, dessen Krater Glut und Lava spuckte!

»Hol’s der Teufel!«, entfuhr es Earl Grey. Er war aus seiner Vision erwacht. Das war es! Die Natur schenkte dem Erdball ein neues Eiland, strategisch wichtiger gelegen als Malta, und er, Earl Grey, der Wahrer englischer Interessen, hätte es sich um ein Haar von dahergesegelten Freibeutern wegschnappen lassen!

Mit einem Ruck wandte sich der Premierminister vom Fenster ab, brummend flog die Fliege auf. Er stürzte zum Schreibtisch, griff nach dem Glöckchen, schellte wild. Der Sekretär stürzte herein.

»Rule, Britannia!«, rief Earl Grey ihm entgegen.

Der Sekretär antwortete verwirrt: »God save the King!«

»Den Brief!« befahl Earl Grey. »Von diesem maltesischen Kapitän! Und berufen Sie für heute Nachmittag eilends eine Konferenz ein: Lord Palmerston, Lord Goderich und Sir Graham! Rasch! Das Wohl des Empires steht auf dem Spiel! Hier!« Er griff zu der Phiole mit dem Bergamotte-Öl. »Riechen Sie das?!«

Der Sekretär schüttelte den Kopf, er fürchtete um seines Herren Verstand.

»Englands Wohlgeruch!«, rief der Premierminister. »Und wir wollen uns das wegnehmen lassen von stinkenden Piraten auf einer Schwefelinsel? Niemals!«

»Niemals!«, rief auch der Sekretär, ohne etwas zu begreifen. Sein Berufsleben hatte ihn gelehrt, immer dann Entschlossenheit zu zeigen, wenn die Angelegenheit am undurchsichtigsten war. Er stürzte hinaus, um die Befehle weiterzuleiten. Earl Grey goss nochmals einen Tropfen Öl in den Tee, nahm, um sich zu beruhigen, ein paar Schlucke davon. Teufel! Es schmeckte vorzüglich!

5

Moralische Predigten

Michele rannte vom Hafen ins Städtchen. Die Sonne stand inzwischen beinahe im Zenit, doch ihr Licht wärmte nicht, es leuchtete fahl wie hinter einer Kuppel aus grünlichem Glas. Die Gassen waren menschenleer, der Marktplatz verlassen. Nur ein paar Hunde streunten umher und suchten in den Abfällen. Michele eilte zu seinem Haus. Er freute sich auf Rosalia.

Leise öffnete er die Pforte, die auf einen oleanderbewachsenen Hof führte. Wie angewurzelt blieb er stehen: Mit dem Rücken zu ihm stand ein Mann vor einer Staffelei und malte. Er hatte Michele nicht bemerkt. Lautlos kam Michele näher und spitzte dem Fremden über die Schulter. Auf der Leinwand erkannte er die Umrisse seines Hauses. Das Dach, das obere Stockwerk, zwei der Fenster waren bereits in zarten Farben ausgeführt.

Der fremde Maler wandte sich um. »Ah, ein Zaungucker«, sagte er mit nordländischem Akzent, sich andeutungsweise verbeugend. »Gefällt es Ihnen?«

Michele war verärgert und berührt zugleich. Verärgert, weil dieser Fremde sich einfach in seinen Hof stellte, als sei er der König von Neapel. Berührt, weil er ahnte, dass das, was er auf der Leinwand sah, nicht zu vergleichen war mit der hilflosen Pinselei des Schmieds. Er bestaunte sein Haus, das auf der Leinwand zu einer zweiten Wirklichkeit heranwuchs, ja sie sogar übertraf. Denn was in Wirklichkeit angegraut und rissig war, wurde unter dem Pinsel des Fremden zu einer Vision – dieses Wort drängte sich Michele regelrecht auf. Ihm war, als wäre es nicht mehr sein Haus, das Haus eines kleinen Fischers, sondern das Domizil einer Gräfin. Was Mauer und rissiger Verputz war, löste sich auf dem Bild in Licht auf; was von der Zeit gezeichnet war, wurde in Farben getaucht, die unvergänglich schienen.

Michele konnte den Blick nicht abwenden. Selbst als der Fremde sich als pittore tedesco vorstellte und seinen Namen nannte, riss das Michele nicht aus seiner Betrachtung. Ein Detail an dem noch unfertigen Bild verwunderte ihn besonders. Ungefähr in der Mitte, wo mit Rötel der Mauersockel gezeichnet war, war eine Steinbank zu sehen. Gewiss, die Bank stand vor Micheles Haus, aber was darauf hingelagert war, konnte er in der Wirklichkeit weder ausmachen noch in seinem Verstand einordnen. Auf der Bank lehnte − noch nicht ausgeführt, aber mit Bleistift umrissen − ein junger Mann, nur spärlich mit einem Leintuch bekleidet, das ihm um Schulter und Hüften fiel. Mit anmutiger Geste warf der Bursche Tauben Futterkörner aus einem flachen Gefäß zu.

Die Haustür ging auf. Angelo trat heraus. Er hatte sich ein Leintuch umdrapiert, das mehr ahnen ließ, als es verhüllte. In der Hand trug er eine Schale mit Brotkrumen.

»Schon zurück vom Fang?«, fragte Angelo nebenbei.

»Was soll der Aufzug? Und dieser fremde Maler?«, raunzte Michele.

Angelo setzte sich auf die Bank und begann, die Tauben, die sogleich herbeiflogen, zu füttern.

»Signore Kupffer ist ein berühmter Künstler. Ich bin sein Modell. Er bezahlt gut. Außerdem kommt keiner in den Hof herein.«

»Bin ich etwa keiner?«, zischte Michele.

»Wir haben dich nicht so früh zurückerwartet.«

»Dort draußen tun sich ungeheuerliche Dinge!«

»Ich weiß. Deswegen sind alle in die Kirche gerannt. Don Sebastiano prophezeit den Weltuntergang. Weihrauch wird bis in die letzten Winkel geschwenkt. Rosalia ist auch dort.«

Michele stand unschlüssig da.

»Signore«, meldete sich der fremde Maler, »wir müssen weiterarbeiten.« Er drückte Michele eine Kupfermünze in die Hand. Dann wandte er sich seinem Modell zu: »Lehn dich etwas zurück, Angelo, das rechte Bein, das Spielbein, etwas nach vorne, locker lassen, ja, so, den Kopf etwas nach hinten, lass das Tuch etwas freier über den Schenkel fallen. So ist’s gut! Nicht bewegen!«

Kupffer griff zu Palette und Pinsel, die Tauben gurrten. Michele sah nochmals ungläubig auf die Szenerie, schüttelte den Kopf, wandte sich um und verließ den Hof. Seinen Hof, wie er bis vor wenigen Minuten geglaubt hatte. Von der Kirche her läuteten die Glocken. Er schlug den Weg dorthin ein.

***

Als Michele das dämmerige Kirchenschiff betrat, waberten ihm Weihrauchwolken und die trockene Wärme brennender Kerzen entgegen. Der Raum glich einer Höhle. Im Wechselgesang zwischen Männern und Frauen wurde der Rosenkranz gebetet. Michele schlich zur hintersten Männerbank und ließ sich neben einem alten Schreiner aus seiner Nachbarschaft nieder. Eben wurde das letzte Gesätz aufgesagt. Michele sah den Pfarrer Don Sebastiano kurzatmig die Stiege zur Kanzel hinaufsteigen. Ächzend gaben die Stufen bei jedem Tritt nach.

Micheles Banknachbar tuschelte zahnlos: »Er wird bald durchbrechen, Teufel noch mal! Die Stufen sind morsch. Hab dem Alten schon mehrfach angeboten, sie zu erneuern. Aber zahlen will er nicht. Alles für Gotteslohn. Dabei gibt er genug Geld aus, für Bücher zum Beispiel.« Der Alte winkte ab und setzte nach: »Wenn er sich den Hals bricht, ist’s nicht meine Schuld.«

Michele machte ihm ein Zeichen zu schweigen. Er suchte in den Frauenbänken nach Rosalia, konnte sie aber im Dämmer nicht ausmachen.

Der Pfarrer schlug das Kreuz: »In nomine patris et filii et spiritus sancti.«

Die Gemeinde antwortete mit einem verwischten »Amen«.

»Wie ihr wisst«, begann Don Sebastiano, »ist vor wenigen Stunden eine große Welle ans Ufer geschlagen und hat mehrere Kähne zertrümmert. Vorhin kamen drei Fischer zurück und berichteten von seltsamen Erscheinungen draußen im Meer, von Rauch und Schwefel, von toten Fischen und Ascheregen. Ist es Gott, der unser sündhaftes Treiben anmahnt, oder der Teufel, der die Elemente aufwühlt, um sein Kommen mit Gestank und Geheul anzukündigen? Wie dem auch sei: Laster und Gräuel nahmen in unserem Städtchen zu, und besonders die Sünden des Fleisches sind ein Dorn im Auge Gottes.« Der Pfarrer blickte streng in die Reihen. »Keiner glaube, er sei schuldlos. Denn was als Splitter im Auge des Nächsten erscheint, ist oft nur der Balken im eigenen. Deshalb gilt nach dem Wort des Alten Bundes: ›Wenn dich dein Auge ärgert, so reiße es aus. Und wenn du es nicht tust, so wirst du gerichtet werden von höherer Hand. Denn der Herr ist nicht gekommen zu bringen den Frieden, sondern das Schwert. Und mit dem Schwert werden am Jüngsten Tage die Verworfenen gerichtet werden …‹«

Bislang hatte die Gemeinde eher gelangweilt zugehört. Die Mahnungen, ein gottgefälligeres Leben zu führen, waren allbekannt. Doch die nachfolgenden Worte ließen aufhorchen:

»Oder glaubt ihr vielleicht, solch eine Welle und solch ein großer Schwefelgestank vom Meer sind mit dem Tidenhub zu erklären oder dem im Sommer von Afrika blasenden Sturmwind? Glaubt ihr, unser Herr Jesus Christus ist wie ein Klabautermann, der über Nacht aus einem alten Fass erscheint? Nein, unser Herr wird nicht wie ein Dieb durchs Fenster einsteigen, sondern wie ein König durch das Tor eintreten; und wo es verschlossen ist und die Herzen verstockt sind, da wird er Tür und Tor mit seiner starken Hand einschlagen, und groß Jammern und Klagen wird sein. Denn es steht geschrieben in der Offenbarung des Johannes: ›Welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich. So mache dich auf und tue Buße! Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an.‹ Es steht aber auch: ›Und der zweite Engel posaunte; und es fuhr wie ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer, und der dritte Teil des Meeres ward Blut, und der dritte Teil der lebendigen Kreaturen im Meer starb, und der dritte Teil der Schiffe ging zugrunde.‹«

Ein Raunen ging durch die Gemeinde. Don Sebastiano sprach weiter, immer eindringlicher und mit erhobenem Zeigefinger: »Und es steht da weiter: ›Und der dritte Engel posaunte; und es fiel ein großer Stern vom Himmel, der brannte wie eine Fackel und fiel auf den dritten Teil der Wasserströme und über die Wasserbrunnen. Und der Name des Sterns heißt Wermut. Und der dritte Teil der Wasser ward Wermut, und viele Menschen starben von den Wassern, denn sie waren bitter geworden.‹«

»Hochwürden!«, rief eine Stimme in den vorderen Reihen. »Was Sie da sagen, trifft ja auf uns zu!«

»Meinst du denn, ich suche die Verse aus der Heiligen Schrift von ungefähr aus?«

Einige lachten. Don Sebastiano blickte streng von der Kanzel.

»Ruhe! Sind wir auf dem Fischmarkt? Ihr fragt vielleicht in eurem einfältigen Innern: Gibt es Mittel und Wege, die Wiederkunft des Herrn und das große Gericht abzuwenden? Ich sage euch: Es ist dem Menschen nicht gegeben, Gottes Willen zu beeinflussen. Wohl aber können wir uns wappnen und beten und uns vorbereiten auf die Ankunft des Höchsten. Damit wir nicht wie die törichten Jungfrauen dastehen, ohne Öl in der Lampe! Ich fordere euch zur Buße auf. Denn die letzten Tage sind gekommen, und wir wollen dem Herrn entgegengehen …«

»Wohin?«, fragte ein Vorlauter. »Nach Messina? Oder Palermo?«

»Idiot!«, stauchte ihn der Pfarrer zusammen. »Ich spreche doch in Bildern!«

»Wie Grampi sie pinselt?«

Don Sebastiano schwoll eine Ader auf der Stirn: »Ihr habt ja keine Ahnung von der Kunst! Es ist schon mehr als hundert Jahre her, dass wir zum letzten Mal ein Altarblatt für unsere Kirche gestiftet bekamen. Das spricht nicht für euch! Seht euch nur um!« Er wies in den Halbdämmer der Seitenschiffe. »Leere Wände über mehreren Altären!«

»Man munkelt ja«, wandte sich der alte Schreiner erneut an Michele, »dass der Alte sich Romane aus Malta kommen lässt! So weit ist es mit seinen frommen Gedanken nicht her.«

»Pscht«, mahnte Michele.

»Nun, meine Brüder und Schwestern«, fuhr Don Sebastiano in versöhnlicherem Ton fort, »behaltet in euren armen Köpfen, was ich euch gesagt habe. Und nun wollen wir noch ein Gebet sprechen und auch unseren Heiligen Vater Gregor in Rom und unseren König Ferdinand in Neapel einbeziehen.«

Kaum war der Name des Königs gefallen, erhob sich ein Murren. Don Sebastiano leierte eine Gebetsformel. Der Klingelbeutel ging durch die Reihen. Kaum einer warf etwas hinein. Der Pfarrer stieg von der Kanzel herab, stolperte, fing sich wieder. Das Geländer wackelte bedenklich.

»Sag ich’s doch«, raunte der Schreiner dem Fischer zu, »er bricht sich noch das Genick. Dann stehen wir beim Weltende allein da. Und er hat sich noch rechtzeitig aus dem Staub gemacht. Und was unseren König betrifft: Man erzählt sich ja so Sachen. Ein junger Heißsporn soll er sein, der gern Krieg spielt und den Frauen unter die Röcke greift …«

»Still!«, zischte Michele.

Eben hatte er seine Frau ausgemacht. Sie hatte ein dunkles Seidentuch um Kopf und Schultern geschlungen und strebte durch das Seitenschiff dem Ausgang zu. Einige blickten sich nach ihr um. Michele eilte zur Vorhalle und wartete hinter einem Pfeiler. Als Rosalia vorbeiging, packte er sie am Arm und zog sie an sich.

»Michele! Hast du mich erschreckt!«

»Mein Meerstern! Ich habe mir Sorgen um dich gemacht!«

Sie schlug ihm scherzend den Fächer auf den Kopf: »Weshalb?«

»Wegen der großen Welle, die die Boote zertrümmert hat. Ich fürchtete, dir sei etwas passiert, bei deinem morgendlichen Bad.«

»Was soll denn passiert sein? Eine große Welle, ja, das gibt es alle fünfzig Jahre.« Rosalia entwand sich Micheles Umarmung. »Ich muss nach Hause, die Arbeit wartet. Wir haben einen Kostgänger, er zahlt gut, und ich werde mir diesen Fisch nicht wegfangen lassen, auch nicht von Hochwürden.«

»Dieser komische Deutsche?«

»Er ist ein vornehmer Herr. Lass mich nach Hause. Angelo weiß nicht einmal, wo der Wein steht oder wie man ein Bad bereitet. Der Signore ist sicherlich müde von der Reise.«

»Der Signore langweilt sich nicht.«

»Woher willst du das wissen? So ein feiner Herr ist etwas komplizierter gestrickt als du.«

6

Majestät erhalten eine Insel

Was macht einen König aus? Ist es die Krone, sind es Szepter und Reichsapfel? Die lange Abstammung? Die Macht über Volk und Land? Ist es Gottes Gnade, die ihn über andere erhöht? Von all dem war Ferdinand II., König beider Sizilien, überzeugt. Selbst seine Jugend hinderte ihn nicht daran, an seine Auserwähltheit zu glauben. Aber war es denn Jugend? Ferdinand war wohl jung – gerade einmal einundzwanzig Jahre alt –, doch Jugendlichkeit war ihm fremd. Es war, als steckte der Körper eines alten Mannes in einer jungen Hülle und als hätte der Geist im Laufe der Jahre zwar an Breite zugenommen, nicht aber an Tiefe. Ferdinand verunsicherte das nicht. Schließlich zitterte alle Welt vor ihm, und alle Welt, das war sein Königreich, dessen Thron Ferdinand vor gut einem halben Jahr bestiegen hatte

Als der Monarch am Morgen jenes Julitages 1831 im Palazzo Reale in Neapel sein Gabelfrühstück einnahm und wiederholt aufstand, um auf einem großen Tableau mit Tausenden von Zinnsoldaten eine Schlacht nachzustellen, ahnte er noch nicht, welchen Zuwachs an Macht der Tag ihm bringen würde. Es schien ein Tag wie jeder andere zu werden: Der Vormittag würde mit Unterredungen und Audienzen vergehen. Ferdinand stand das nur in der Vorfreude auf den Nachmittag durch. Dann würde er vor die Stadt hinausreiten oder sich im Schlosspark beim Bocciaspiel und im Gespräch mit den jungen Hofdamen er-gehen. Später würde er sich in seine Privatgemächer zurückziehen, eine Zigarre rauchen, mit den Zinnsoldaten spielen, die Journale durchblättern (Bücher las er aus Prinzip nicht) und sich vor dem dîner auf ein Stündchen hinlegen. Der Abend würde bei gutem Essen, Wein und Plauderei vergehen. Manchmal ging Ferdinand in das Operntheater San Carlo. Zwar hasste er das schrille Getriller der Sopranistinnen, doch schätzte er deren großzügige Dekolletees. Auch war er ein Bewunderer des tenoralen Fachs, dilettierte er doch selbst in dieser Stimmlage. Nach der Oper gab es stets noch Gelegenheit, in einem Boudoir mit der einen oder anderen neapolitanischen Schönheit bei Champagner beisammen zu sitzen und die schnöde Welt antichambrieren zu lassen.

Die Welt war dem König beider Sizilien an diesem Morgen besonders lästig. Er fühlte sich von ihr beschmutzt. Als er mit der Gabel den Kaviar vor sich aufschaufelte, geschah es wiederholt, dass etwas vom Seim der schwarzen Eier auf seine weiße Offiziershose spritzte. Ferdinands Gesicht, das von einem kurzen Bart gerahmt war und zu feisten Bäckchen und einem Doppelkinn neigte, nahm einen Ausdruck von Ekel an. Er glaubte sogar eine Weltverschwörung gegen sich zu erkennen. Instinktiv hob er die Schultern ein wenig, und die Epauletten seiner Parade-Uniform stellten sich wie Hahnenkämme.

In dieser innerlich gespreizten Stimmung erhielt Ferdinand einen Eilbrief des neapolitanischen Botschafters in London. Das Schreiben war von Ferdinands Sekretär mit dem Vermerk in roter Tinte »Sehr dringlich!« versehen. Ferdinand ließ die Gabel fallen, schob den Teller mit dem Kaviar beiseite und las:

Majestät, wie wir aus wohlunterrichteten Kreisen soeben erfahren, hat eine maltesische Brigg am 15. Juli, dem Tag der heiligen Rosalia, in der Meerenge zwischen Sizilien und Afrika eine seltsame Rauchsäule entdeckt, die nach Schwefel stank. Das Meer soll aufgewühlt gewesen sein. Die genaue Lage des Phänomens wird − wie unser Informant am englischen Hofe mitteilt − auf 37 Grad 11 Minuten nördlicher Breite, 12 Grad 44 Minuten östlicher Länge nach Greenwich-Koordination angegeben. Die Angelegenheit wäre nicht so pikant, wenn wir nicht aus eben jener Quelle wüssten, dass der britische Premierminister Earl Grey eine Depesche nach Malta abgeschickt hat, mit dem Befehl, ein Kriegsschiff klar zu machen und im Hafen von La Valetta auf weitere Order zu warten. Im englischen Kabinett scheint man das Phänomen sehr ernst zu nehmen. Earl Grey hat die Herren Minister Lord Palmerston, Lord Goderich und Sir Graham zu einer geheimen Besprechung gebeten, über deren Inhalt unser Gewährsmann jedoch nichts erkunden konnte.

Ferdinand klingelte nach dem Diener. »Noch ein Glas Champagner.« Die Regierungsgeschäfte machten ihn durstig. »Sind die Damen für heute Nachmittag zu einer kleinen Ausfahrt bereit?«

»Jawohl, Majestät. Sobald Ihre Regierungsgeschäfte es zulassen.«

»Die Welt wird warten können.« Ferdinand winkte den Diener ungeduldig hinaus. Lustlos las er weiter: