8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

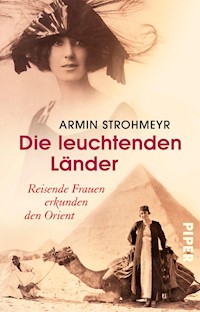

Statt Geschichten für Romane zu erfinden, reisten mutige Frauen im 18., 19. und frühen 20. Jahrhundert lieber durch die Welt, um die wahren Abenteuer zu erleben. Mit Feldstecher, Schreibfeder und Machete im Gepäck erforschten sie fremde Gesellschaften und ferne Länder. Wenig bekannt sind dabei die Abenteuer deutscher Autorinnen wie Sophie von La Roche, die sich in einer Sänfte den Montblanc hochtragen ließ oder die der republikanischen Aktivistin Malwida von Meysenburg, die vor dem preußischen Geheimdienst nach London in die Freiheit floh. Die Reiseberichte und Tagebücher der Porträtierten zeugen von Geschichten voller Mut und Abenteuerlust, die so beeindruckend wie unterhaltsam sind.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

für Birgit

ISBN 978-3-492-97180-5

Januar 2016

© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2016

Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, www.kohlhaas-buchgestaltung.deCovermotiv: H. Armstrong Roberts/Getty Images

Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.

»Die meisten Menschen fahren wie die Reisekoffer durch die Welt, und die größte Zahl der sogenannten Touristen, die behaupten, alles gesehen zu haben, liest alles in einem Buche nach und sitzt dann einfach im Gasthaus und schlürft Eiskaffee oder nimmt Whisky-Soda. Ich will gar nicht leugnen, daß es angenehmer ist, als in der Tropenglut herumzulaufen.«

Alma Karlin

1 Sophie von La Roche (1730–1807)

Von der »grünen Stube« zu den »Eißgebürgen«

Es ist der 22. Juli 1784. Nach einer mehrstündigen Wanderung steht die dreiundfünfzigjährige Romanautorin Sophie von La Roche auf einem Felsvorsprung oberhalb des Mont-Blanc-Gletschers. Freilich ließ sich die etwas füllig gewordene schwäbische Matrone von kräftigen Burschen in einem Tragestuhl nach oben schaffen, aber das schmälert die Abenteuerlichkeit des Unternehmens nicht. Sie selbst umschreibt ihre Gefühle dort oben so: »Man lernt an Allmacht glauben, wenn man hier steht, und die Felsen sieht. Wie klein, wie niedrig scheint aller Stolz der Welt […] meine Seele war bewegt und durchdrungen. Gefühle der Anbetung, wie man sie sonst nirgends fühlen kan, Liebe gegen seinen Urheber, feyerliche Freude über Unsterblichkeit, Vergessen alles erlittenen Wehes, Vergebung alles Unrechts, liebreiches Übersehen aller Unvollkommenheiten, waren die Gesinnungen, die mich durchdrangen.«

Den Gipfel des Mont Blanc erklimmt Sophie von La Roche an jenem Tag freilich nicht – das wäre zu viel für ihre Begleiter. Der mit 4807 Metern höchste Berg Europas wird erst zwei Jahre später, am 8. August 1786, von Jacques Balmat und Michel-Gabriel Paccard nach einem zweitägigen Aufstieg bezwungen. Zweiundzwanzig Jahre später gelingt einer Frau die Besteigung des Gipfels: Marie Paradis wird jedoch – ähnlich wie ihre berühmte Vorgängerin Sophie von La Roche – streckenweise von Jacques Balmat getragen. Und es vergehen weitere dreißig Jahre, bis 1838 Henriette d’Angeville als erste Frau den höchsten Berg Europas aus eigener Kraft bezwingt.

Wichtiger als die erklommenen Höhenmeter ist in allen Fällen die Begeisterung, die diese Frauen angetrieben hat. Außer der sportlichen Herausforderung ist die geistige Befriedigung zu nennen, die schwärmerische Hinwendung an die großartige Bergwelt, die Entdeckung der von Menschenhand unberührten Natur – ein Phänomen, das auch heute noch zu beobachten ist und das die Vereinnahmung der scheinbar entlegensten Winkel der Erde nach sich zieht.

So kann man Sophie von La Roche durchaus als eine Pionierin romantischen Naturempfindens und individuell geprägter Reiselust verstehen. Dass sie erst im reiferen Alter, mit über fünfzig Jahren, ihren engeren Kulturkreis verließ und fremde Länder bereiste – die Schweiz, Holland, England und Frankreich –, war auch Ausdruck gelebter Emanzipation und ein Ausbruch aus der bürgerlichen Konvention. Zwar hat Sophie von La Roche über ihre Reisen detaillierte Journale geschrieben – nicht zuletzt, um sich vor der Nachwelt und der eigenen Familie abzusichern, indem sie die »Nützlichkeit« ihrer Unternehmungen (nämlich die Reise als Bildungserlebnis) hervorkehrte. Zugleich aber war sie sich ihrer literarischen Fähigkeiten und Verpflichtungen bewusst, indem sie ihr individuelles Reiseerlebnis als von allgemeinem Interesse begriff und ihre Leserinnen und Leser an ihren Begegnungen, Empfindungen und Abenteuern teilhaben lassen wollte. Die Reiseliteratur wurde zu einem festen Bestandteil der Buchläden – kam sie doch einem Bedürfnis breiter Schichten entgegen, die sich aus ihrem engen heimatlichen Umkreis lösen wollten, und sei es nur dadurch, dass man die Eindrücke anderer las und nachempfand.

Hunger nach Bildung

Die Verhältnisse, denen Sophie von La Roche entstammte, waren keineswegs günstig für eine selbstbestimmte Existenz als freie Autorin. Vielmehr war alles darauf angelegt, sie zu einer pflichtbewussten und frommen Bürgerin, Ehefrau und Mutter zu erziehen. Erst mit über vierzig Jahren konnte sie die vorgegebenen Bahnen verlassen – bedingt durch den Erfolg ihres ersten Romans, aber auch durch die schwierigen ökonomischen Verhältnisse. So sah sie sich nach dem beruflichen Sturz ihres Mannes genötigt, die Familie durch ihre Schriftstellerei zu ernähren, was ihr Selbstwertgefühl hob und ihre gesellschaftliche und familiäre Stellung festigte. Aber bis dahin war es ein langer, entbehrungsreicher und von Enttäuschungen geprägter Weg.

Sophie kommt am 6. Dezember 1730 in Kaufbeuren im Allgäu zur Welt. Der Vater, Georg Friedrich Gutermann, ist Arzt und hat in der Freien Reichsstadt die Stelle des Stadtphysicus inne. Die Mutter Regina Barbara entstammt der angesehenen Memminger Bürgerfamilie Unold. Doch so gebildet Gutermann, der in Tübingen und Leiden studiert hat, ist, in einem Punkt denkt er sehr traditionell: Ein Mädchen kann den erhofften Stammhalter nicht ersetzen.

Vater Gutermann muss sich gedulden. Denn nach der erstgeborenen Sophie kommen weitere elf Mädchen zur Welt. Erst das dreizehnte Kind ist der ersehnte Junge. Da Gutermann lange Jahre vergeblich auf einen Sohn wartet, will er aus der erstgeborenen Tochter, deren geistige Fähigkeiten er erkennt, etwas Besonderes machen. Sophie kann – glaubt man ihren Erinnerungen – bereits mit drei Jahren lesen. Früh wird sie vom Vater in Astronomie, Französisch und Geschichte unterrichtet. Bei den Gelehrtenabenden, die Gutermann veranstaltet, darf Sophie als »Bibliothekarin« assistieren. Doch das Lateinische, die Sprache der Gelehrten, bleibt ihr verwehrt. Vater Gutermann will keine »Gelehrtenmamsell«. So handelt er im Widerspruch, einerseits auf seine gelehrige Tochter stolz zu sein und andererseits ihrer Bildung Grenzen zu setzen.

Teilweise gibt er Sophies Drängen nach. Das halbwüchsige Mädchen – die Familie wohnt ein paar Jahre in Lindau am Bodensee, bevor sie endgültig nach Augsburg zieht – erhält vertieften Unterricht durch den Philosophiehistoriker Johann Jakob Brucker, außerdem Stunden in höherer Mathematik und italienischer Sprache und Literatur durch den gelehrten Arzt Giovanni Lodovico Bianconi. Die siebzehnjährige Sophie verliebt sich in den gut aussehenden dreißigjährigen Italiener. Doch Vater Gutermann, der bei aller Weltläufigkeit viel auf seine protestantische Konfession hält, steht einer Heirat mit dem Katholiken Bianconi ablehnend gegenüber.

1748 stirbt Regina Gutermann, die stets besänftigend auf ihren cholerischen Mann eingewirkt hat. Gutermann schickt seine verbliebenen vier Kinder zu seinen alten Eltern nach Biberach in Oberschwaben. Dann macht er sich überraschend mit Bianconi nach Italien auf. Er ist bereit, dessen Familie kennenzulernen, um sich die Angelegenheit mit Sophies Verlobung durch den Kopf gehen zu lassen. Als Gutermann nach einem Dreivierteljahr nach Augsburg zurückkehrt und seine Kinder wieder zu sich holt, kommt es zum Eklat: Er überwirft sich mit Bianconi, da sie sich nicht über die konfessionelle Erziehung etwaiger Kinder Sophies einigen können.

Gutermann erteilt Sophie eine harte Lektion. Sie hat erst als alte Frau, ein Jahr vor ihrem Tod, Worte dafür gefunden: »Ich mußte meinem Vater alle Briefe Bianconis, Verse, schöne Alt-Arien, mit meinen sehr pünktlich ausgearbeiteten geometrischen und mathematischen Übungen, in sein Cabinet bringen, mußte alles zerreißen und in einem kleinen Windofen verbrennen; Bianconi’s Portrait […] mußte ich mit der Scheere in tausend Stücke zerschneiden, einen Ring mit […] der Umschrift: ohne Dich nichts […] mit zwei in den Ring entgegen gesteckten Eisen, entzwei brechen und die Brillanten auf den rothen Steinen umher fallen sehen. – Die Ausdrücke meines Vaters dabei will ich nicht wiederholen. – So wollte man das Andenken des Mannes auslöschen, dem mein Geist so viel Schönes zu danken, mein Herz so viel Glück von ihm zu hoffen hatte, der mich nie gezankt, immer geliebt und gelobt hatte.«

Vielleicht wäre dieses Ereignis nicht mehr als eine biografische Anekdote geblieben, hätte sich für Sophie daraus nicht ein Hauptantrieb ihrer späteren Arbeit als Schriftstellerin und Herausgeberin entwickelt: Die Frage: Welches ist die richtige Erziehung? Und: Wie sind individuelle Neigungen und gesellschaftliche Interessen zu verbinden und zu versöhnen?

Doch nach der erzwungenen Trennung von Bianconi geht es für Sophie zunächst um das eigene seelische Überleben. Sie wird erneut nach Biberach geschickt und lernt im Hause des Predigers Thomas Adam Wieland – eines weitläufigen Verwandten von Sophies Vater – dessen sechzehnjährigen Sohn Christoph Martin kennen. Er ist Student der Philosophie und verfertigt – so munkelt man in dem Städtchen – galante Gedichte.

Christoph Martin ist von schwärmerischer Natur. Das fällt bei der enttäuschten, nach Wärme und Anerkennung dürstenden Sophie auf fruchtbaren Boden. An einem Sonntag im August 1750 verloben sich die beiden heimlich. Wenige Wochen später bricht Christoph Martin Wieland nach Tübingen auf, um Jura zu studieren. Das Dichten freilich lässt er nicht sein. Jetzt hat er auch eine Muse. Er schickt seiner »englischen« (engelsgleichen) Sophie leidenschaftliche Verse: »Englische Sophie, mein Herz, mein Licht/Du bist selbst, ja, du bist selbst die Tugend,/Aus der Anmuth aufgeblühter Jugend,/Reizt Sie selbst in Dir ein klug Gesicht./O wie strahlt aus deinen schönen Blikken,/Wo mit weisem Ernst sich Anmuth paart,/Eine Seele von Seraph’scher Art,/Fähig mehr als Weise zu entzükken!« Doch alle Reinheit der jungen Liebe erweicht die Eltern nicht. Sowohl Vater Gutermann als auch Mutter Wieland sind gegen die schwärmerische Verbindung. Christoph Martin indes wirft bald sein Studium hin und geht in die Schweiz, wo er in dem Literaturprofessor Johann Jakob Bodmer einen Gönner gefunden hat. Die Eindrücke in der Eidgenossenschaft sind für den jungen Dichter überwältigend. Er findet gleichgesinnte Autorenkollegen, genießt das liberale bürgerliche Klima und verschaut sich auch in das eine oder andere Mädchen. Kein Wunder, dass da die Briefe an die »englische« Sophie spärlicher und gleichgültiger werden.

Das Idol der Empfindsamen

Enttäuschung und die Fügung ins Unabänderliche veranlassen Sophie im Winter 1753 zu einem raschen Entschluss: Sie heiratet den dreiunddreißigjährigen Georg Michael Frank, der von allen »La Roche« genannt wird. Um La Roches Herkunft rankt sich ein Geheimnis. Angeblich ist er der illegitime Sohn des Reichsgrafen Anton Friedrich von Stadion, der in kurmainzischen Diensten steht und in Warthausen bei Biberach und Thannhausen Besitzungen hat. Auffällig ist, dass der Graf den Knaben einst bei sich aufnahm und ihm eine ausgezeichnete Bildung zukommen ließ. Stadion zog La Roche zu seinem engsten Berater und Vertrauten heran. In Warthausen muss La Roche seiner Braut zum ersten Mal begegnet sein.

Es ist keine Liebesheirat. Statt großer Gefühle gibt es praktische Gründe für eine Verbindung. Georg Michael La Roche benötigt eine Frau, die Geist und Bildung genug hat, um am Hofe Stadions als Konversationsdame und Vorleserin für den Grafen zu dienen. Sophie hingegen gelingt es mit der Heirat, den Fesseln des Vaterhauses und der unbefriedigenden Liaison mit Wieland zu entfliehen. Dass sie überdies mit La Roche einen Mann bekommt, der später ihren literarischen Ehrgeiz toleriert, kann sie noch nicht wissen.

Sophie findet sich rasch in ihrem neuen Leben zurecht. Im Palais Stadion in Mainz und am dortigen kurfürstlichen Hof gilt sie als schöne und kluge Gesellschafterin. Im Laufe der Jahre bringt Sophie acht Kinder zur Welt, fünf überleben. Für deren Erziehung bleibt ihr kaum Zeit, denn der Dienst bei Hof ist kräftezehrend. Als Graf Stadion im Jahre 1761 von seinem Amt als Mainzer Staatsminister zurücktritt, zieht er sich auf seine Besitzung Warthausen bei Biberach zurück. Die Familie La Roche folgt ihm. Der kleine Hof wird in jenen Jahren zu einem Hort der Künste und strahlt weit über die Grenzen der Herrschaft hinaus. Auch Christoph Martin Wieland, der in seine Heimatstadt Biberach zurückgekehrt ist und dort das Amt des Kanzleiverwalters versieht, geht auf dem Schloss ein und aus. Mit Sophie hat er sich ausgesöhnt. Er ermutigt sie, sich literarisch zu versuchen.

In Sophie von La Roche reift in jenen Jahren der Plan, einen Erziehungsroman in Briefen zu schreiben. Impetus hierzu ist die Sehnsucht, sich ein – wie sie sich ausdrückt – »papierenes Mädchen« zu erschaffen, das sie nach ihren Vorstellungen zu einem Idealwesen erziehen kann – gerade weil ihr das bei ihren eigenen Kindern versagt bleibt, die sie auf Geheiß ihres Mannes Gouvernanten oder einem Internat überlassen muss. So entstehen die ersten Kapitel. Teile schreibt sie in Warthausen, Teile auf Schloss Bönnigheim bei Heilbronn, wohin die Familie 1770 nach dem Tod des Grafen Stadion zieht. Nur Wieland ist eingeweiht, und er liest Korrektur und unterbreitet Verbesserungsvorschläge.

Im Frühjahr 1771 geht ein Raunen durch die literarische Welt: Es erscheint ein Roman, der binnen kürzester Zeit zu einem Bestseller wird und um den sich Gerüchte ranken. Sein Titel: Geschichte des Fräuleins von Sternheim. Das Buch fasziniert weniger wegen seiner Handlung, sondern wegen seiner Haltung. Es ist die Zeit der Empfindsamkeit. Individuelle Gefühle, durch den Rationalismus und die Aufklärung verdrängt, treten nun in den Vordergrund, und obgleich sie intimen Charakter haben, verlangen sie Teilhabe verwandter Seelen.

In jenen Jahren um 1770 bilden sich in den Salons des Bürgertums – der neuen Bildungsschicht – Zirkel, in denen man sich briefliche Herzensergüsse vorliest. Der Brief wird zum Leitmedium jener Zeit, und er verliert als solches jeglichen privaten Charakter. Der Roman Geschichte des Fräuleins von Sternheim bedient diese sentimentale, empfindsame Richtung und treibt sie auf einen künstlerischen Höhepunkt. Denn in ihm wird nicht nur die Lebensgeschichte eines empfindsamen Menschen dargestellt, sondern sie wird auch – zum ersten Mal in der deutschen Literatur – aus der Sicht einer Frau beschrieben.

Doch eine Frage bleibt zunächst unbeantwortet: Wer ist der Autor des Buches? Der Roman erscheint anonym. Nur der Name des Herausgebers wird genannt: Christoph Martin Wieland. Schließlich sickert des Rätsels Lösung durch, denn der Kreis der Empfindsamen ist immer wohlunterrichtet: Tatsächlich handelt es sich beim Autor des Romans um eine angesehene Dame des gehobenen Bürgertums, die durch Heirat sogar mit dem Adel in Verbindung steht.

Die La Roches wohnen seit Kurzem in Ehrenbreitstein gegenüber Koblenz. Georg Michael von La Roche ist Minister am kurtrierischen Hof. Binnen kurzer Zeit ist das Haus der La Roches ein Sammelpunkt der geistigen Elite. Die Dichter und Philosophen Christoph Martin Wieland, Georg und Friedrich Jacobi, der schriftstellernde Kriegsrat Johann Heinrich Merck und der schreibende Hofmeister Franz Michael Leuchsenring kommen nach Ehrenbreitstein, der geniale, aber arg aufdringliche Jakob Michael Reinhold Lenz umschwärmt die Hausherrin, und der gerade einmal dreiundzwanzigjährige Johann Wolfgang Goethe wandert zu Fuß von Frankfurt nach Ehrenbreitstein. Noch im Alter schreibt er enthusiastisch über Sophie von La Roche: »Sie war die wunderbarste Frau, und ich wüßte ihr keine andre zu vergleichen.«

Die Zeitgenossen sind begeistert. Die einen sehen in der Erziehungsgeschichte des Fräuleins von Sternheim die exemplarische Darstellung dessen, was die Aufklärung vermag: die Befreiung des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Die Bewegung der Empfindsamen hingegen schätzt an dem Roman die gefühlsintensive Darstellung, die sich zum ersten Mal in einem belletristischen Werk ausspricht. Das Buch heizt die bisweilen exhibitionistischen Allüren der Empfindsamen an, und es kommt im Hause Sophie von La Roches in Ehrenbreitstein zu wahren Vorlese-Marathons: Abende, an denen man sich die schönsten gefühlsschwangeren Stellen aus eigenen Briefen und denen Dritter vorliest.

Auch der junge Goethe gehört zu den empfindsamen Jüngern von Ehrenbreitstein. Eben war er in unglücklicher Liebe zu der Wetzlarer Bürgerstochter Charlotte Buff entbrannt. Jetzt, im Hause La Roche, verliebt er sich in die schöne Tochter Maximiliane. Doch deren sonst so gefühlsselige Mutter hat ein wachsames Auge auf das Kind. Sie möchte eine standesgemäße Hochzeit. Ein unsteter Literat wie der junge Goethe bietet ihr zu wenig. Der jedoch schreibt – unter dem Eindruck seiner unglücklichen Amouren – in wenigen Wochen einen Roman, der ihn berühmt, ja, berüchtigt machen wird und in dessen Weltschmerz sich eine ganze Generation junger Menschen widergespiegelt sieht: Die Leiden des jungen Werthers. Goethes Geniestreich kommt nicht aus dem Ungefähren. Das Buch ist in vielem die fiktional kaum verbrämte Darstellung autobiografischer Erlebnisse. In der »Lotte« des Romans sind Züge von Charlotte Buff, aber auch von Maximiliane von La Roche verwoben. Den gefühlsbetonten Stil des Werther und die Technik individueller Sprechweisen hat Goethe exemplarisch im Sternheim-Roman seiner Autorenkollegin vorgezeichnet gefunden. Ihr gegenüber zeigt sich der junge, von seinem Genie überzeugte Stürmer und Dränger voller Vertrauen und Hochachtung. Der »chère maman«, wie er Sophie von La Roche liebevoll nennt, schreibt er Anfang Juni 1774: »Sie werden sehn wie Sie meinem Rad Schwung geben wenn Sie meinen Werther lesen, den fing ich an als Sie weg waren den andern Tag, und an einem fort! Fertig ist er.«

Nur kurze Zeit ist Sophie von La Roche das Idol der jungen Generation. Ihr Ruhm verblasst recht schnell. Die neue literarische Richtung des Sturm und Drang schafft sich Vorbilder aus den eigenen Reihen, darunter Goethe und etwas später Friedrich Schiller. Sophie von La Roche erscheint den Jungen bald als zu alt, zu mütterlich, zu bürgerlich. Hand in Hand mit dem literarischen Bedeutungsverlust geht der gesellschaftliche Niedergang der La Roches. Zwar kann Sophie im Jahre 1774 die älteste Tochter Maximiliane an den reichen Frankfurter Kaufmann Pietro Antonio Brentano verheiraten – eine Ehe, der zwölf Kinder entspringen, darunter die später als Schriftsteller so bekannten Geschwister Clemens und Bettine Brentano. Doch stürzt Georg Michael von La Roche im Jahre 1780 über eine Intrige am kurtrierischen Hof. Er hat sich mit seiner kirchenkritischen Schrift Briefe über das Mönchswesen zu weit vorgewagt und wird von seinem Brotherrn, Kurfürst Clemens Wenzeslaus, entlassen. Die La Roches ziehen sich nach Speyer zurück, in das Haus des befreundeten Domherrn Christoph Philipp von Hohenfeld.

Doch gerade in jenen Jahren gesellschaftlicher Schmach und persönlicher Not – Georg Michaels Pension reicht kaum zum Leben, er kränkelt, und die Ausbildung der Söhne verschlingt viel Geld – beweist Sophie von La Roche Tatkraft und Erfindungsreichtum. Um Geld dazuzuverdienen, gründet sie 1783 eine eigene Zeitschrift, die sie zum großen Teil selbst schreibt, redigiert, und deren Vertrieb in ihren Händen liegt. Der Titel des Journals: Pomona. Für Teutschlands Töchter. Die Zeitschrift erscheint in den Jahren 1783/84 in vierundzwanzig Heften und ruft Sophie von La Roche in die Erinnerung des Publikums zurück. Pomona ist die erste deutsche Zeitschrift für Frauen, die von einer Frau betreut wird. Sogar die russische Zarin Katharina abonniert fünfhundert Exemplare. Dabei ist das Konzept der Zeitschrift nicht neu. Sophie von La Roche überträgt darin nur die Erziehungs- und Bildungsgrundsätze, die sie bereits 1771 an ihrem »papierenen Mädchen« Sophie von Sternheim exemplarisch dargelegt hat. Die Palette der Themen, die in Pomona behandelt werden, ist groß: Das Überzeitliche wird mit dem Alltäglichen verbunden, das Schöne mit dem Nützlichen. Es geht um Mythologie, Geschichte, Naturforschung und Philosophie, aber auch um Mode, um einen zeitgemäßen Schulunterricht für Mädchen, um Gartenbau, Haushalt und Gedächtnistraining.

Sehnsucht nach den »Eißgebürgen«

Auch Reiseberichte werden in die Pomona aufgenommen. Kein Wunder, dass sich die Herausgeberin Sophie von La Roche bald nach der Ferne sehnt. In den Jahren 1784 bis 1786 bricht sie zu drei Reisen auf, die jeweils mehrere Monate dauern und sie in die Schweiz und nach Savoyen, nach Frankreich, Holland und England führen. Den kranken Ehemann lässt sie unter Obhut in Speyer zurück.

Sie ist bereits Mitte fünfzig, für damalige Verhältnisse eine Frau an der Schwelle zum Alter. Die Straßen sind schlecht, die Gasthäuser verwanzt, die Kutschen unbequem und zugig, in den Wäldern lauern Räuber. Dass eine Frau dieses Alters sich auf den beschwerlichen Weg macht, weil sie neugierig auf die Welt ist, dazulernen und sich durch eigene Anschauung ein Bild von Ländern und Menschen machen will, ist ein ziemliches Novum. Sophie von La Roche hat über ihre Reisen mehrere umfangreiche Bücher geschrieben, die noch heute in ihrer Anschaulichkeit lesenswert sind. Es besticht der unverstellte, unvoreingenommene Blick. Sie besichtigt nicht nur die üblichen Sehenswürdigkeiten, sondern besucht auch Waisenhäuser, Gefängnisse, Manufakturen und Arbeiterwohnungen. Die Neugier siegt über das Vorurteil, die Liebe zum anderen Menschen über die Furcht vor dem Fremden.

Am 25. Juni 1784 ist es so weit: In Begleitung ihres sechzehnjährigen Sohnes Franz fährt Sophie von La Roche Richtung Süden, zunächst nach Straßburg. Über Freiburg im Breisgau – Sophie bewundert dort das Münster – geht es nach Neustadt im Schwarzwald und Donaueschingen. Bei Schaffhausen betritt sie Schweizer Boden und ist ganz außer sich, endlich im Land ihrer Sehnsucht zu sein. Wissensdurstig besucht sie in der Stadt sogleich ein »Naturalienkabinett«, ein privates Naturkundemuseum – davon kann sie auf all ihren Reisen nie genug bekommen. Dann geht es weiter zum Rheinfall. Sie ist überwältigt:

»Dieser Anblick, meine Kinder! kann man nicht beschreiben; aber ein vorher nie bekanntes Gefühl von der Macht und Schönheit der Natur durchdringt hier die Seele. Der herrliche Fluß […] stürzt […], wie im Unmuth der Starke gegen Hindernisse anprellt, gegen zwey in der Mitte stehende hohe und hundert damit verbundene kleine Felsen an, mit einer Schnelligkeit, einem Eifer und Treiben der nachkommenden Fluthen, daß alle vor sich, seitwärts und rückwärts sich stoßen, in die Höhe schäumen, als wirblende Wolken vom Sturm getrieben, sich übereinander wälzen und in den Abgrund stürzen. Meine Feder vermag nicht, es weiter zu beschreiben.«

Sophie ist überrascht, überall als eine Berühmtheit empfangen zu werden. Doch kann sie sich nicht lange damit abgeben, denn wieder sind es äußere Eindrücke, die sie überwältigen: Sie sieht in der Ferne die selbst jetzt, im Sommer, schneebedeckten Hochalpen: »Bey einem Ruhpunkte wurde meine Seele von einem lebhaften Vergnügen überrascht, denn ich erblickte auf einmal die Kette der Eißgebürge, welche in Lindau in meiner ersten Jugend, bey meinem Fortwachsen in Biberach, und in meinem verheyratheten Stande in dem Schlosse Warthausen immer so anziehend für mich war.«

Weiter geht es nach Zürich. Die Nachricht von ihrer Ankunft verbreitet sich rasch. An ihre Zimmertür klopfen der Idyllendichter Salomon Gessner und seine Frau, die die Autorin der Geschichte des Fräuleins von Sternheim wie eine alte Freundin »mit der Freymüthigkeit einer Republikanerin« begrüßen und nach empfindsamer Manier innig umarmen. Gessners führen Sophie sogleich zu dem Bibliothekar und »würdigen Professor« Leonhard Usteri, der der Besucherin die Schätze der Zürcher Stadtbibliothek zeigt.

Luzern, die nächste Station, »liegt schön an einem Busen des vier Waldstädter Sees, und kann durch die Schiffarth den Überfluß des Korns, des Obstes und der Kastanien, welche ihr Land trägt, leicht verhandlen und verführen«, so schreibt sie in ihr Tagebuch. Ihr Sohn Franz schaut sich hier, am See, gern nach den Mädchen um, was Sophie nicht ohne Wohlwollen bemerkt, denn tatsächlich gibt es hier, wie sie schreibt, »viele schöne und artige Frauenzimmer«. Der Vierwaldstätter See blinkt verführerisch in der Sonne, und Sophie und Franz unternehmen mit ein paar Bekannten eine Bootsfahrt. Die Literatin kennt keinen Müßiggang und greift auf offenem Wasser zum Notizbuch, um ihre Beobachtungen und Empfindungen für die Leserschaft festzuhalten: »Ich schreibe mühsam, weil die Ruderstöse meine Hand beunruhigen und ich euch doch so gerne alle Gefühle meiner Seele mittheilen möchte […].«

Sie will ein kleines Stück in die Berge und überredet ihren Sohn zu einem Ausflug auf eine Alm auf dem Rigi. In Begleitung eines Schweizer Führers, der sich um die etwas füllig gewordene Dame sorgt, steigen sie eine Almwiese hinan. Belustigt notiert sie: »Wir stiegen über große und kleine Steine zwischen den schönsten Wasserkräutern nah zu dem größten [Wasser-]Fall, wo ich bey dem Schweitzer blieb, weil er ernstlich sagte: ›Mama! Ihr müßt nit weiter, ihr syd a schwere Frau, die das Stige nit gewohnet ist.‹« Sie mag vielleicht das Steigen nicht gewohnt sein, die Strapazen des damaligen Reisens, in engen Kutschen über holprige, ausgefahrene Wege, erträgt sie gleichwohl erstaunlich gut. Fast nie findet man in ihren Aufzeichnungen, die ansonsten mit persönlichen Details nicht geizen, Bemerkungen über Müdigkeit oder einen von den Schlaglöchern schmerzenden Rücken. Kaum ist sie an einem neuen Ort, oft hat sie noch nicht einmal ihren Koffer ausgepackt, schon stattet sie Bekannten einen Besuch ab oder findet sich auf einem Fest wieder.

Am 17. Juli trifft die Reisegruppe in Lausanne ein. Sehnsüchtig schaut Sophie über den Genfer See, für den sie eigenartigerweise kaum ein Wort übrig hat. Ihr Blick geht hinüber zu den Bergen Savoyens: »Gegen 7 Uhr erblickten wir die Spitzen des savoyischen Eißgebürges schön beleuchtet in röthlichem Feuer, und dann den Genfer See, der bey der Windstille spiegelglatt die lezten Strahlen unserer gemeinsamen Sonne in Silberglanz zurückwarf, und die grosen Schattenabdrücke der andern Berge zeigte. An den beyden Ufern hin blicken noch beleuchtete Thurm- oder Schloßspitzen zwischen tausendfachen Grün hervor. Ein unnennbar Gefühl von Freude und Bewunderung durchdrang meine Seele bey dem immer stärkern Annähern gegen diese Berge und Gegenden, welche ich so viele Jahre gewünscht, und deren Geschichte ich gelesen hatte.«

Keineswegs fühlt sie sich von der Größe und Schroffheit der Berge eingeschüchtert. Im Gegenteil: »Es war ein erquickender Anblick für mein Herz; denn so lang ich deutlich denke und fühle, haben grose Gebürge immer mit einem Einfluß von Stärke auf mich gewürkt. Sie erniedrigen mich nicht diese mächtigen Geschöpfe, im Gegentheil finde ich mich erhöht, wenn ich bey ihrem Anblick an unsern gemeinsamen Urheber denke, der mir zerbrechlichem Wesen eine unsterbliche Seele gab. Ein Geschenk, welches wohl alles übertrifft, was seine göttliche Hand austheilen konnte.« Sie erkennt sogar den Wert des Gebirges für den ökologischen Kreislauf und den Nutzen für die Menschheit: »Diese Gebürge haben Größe, Macht, und Wohlthätigkeit in sich vereint; denn die, welche ewigen Schnee und Eiß tragen, geben auch unsern Flüssen ewig Wasser. Andre sind mit nährendem Gras für tausend Heerden bedeckt; andre mit Waldung, und aus ihrem Schooß geben sie edle und unedle Metalle, Chrystall und Marmor; alle sind auf ihren Höhen mit reiner Luft begabt.«

Von Lausanne fährt Sophie von La Roche westwärts. Mit der Andacht einer literarischen Pilgerin besucht sie Ferney bei Genf, das Voltaire zu seinem Alterssitz gemacht hatte. Jetzt, sechs Jahre nach seinem Tod, ist das Anwesen dem Verfall preisgegeben. Sophies Einstellung zu dem französischen Dichter ist zwiespältig. Sie anerkennt sein poetisches Talent, sieht den Atheisten aber mit Skepsis und pietistischem Tadel.

Sie hält sich nicht lange auf. Die savoyischen Berge leuchten schon sehr nah. In Genf lernt sie den Bruder ihres Brieffreundes Jean André de Luc kennen und lässt sich von ihm durch sein privates Naturalienkabinett führen, wobei es ihr Steine und Versteinerungen besonders angetan haben. Staunend nimmt sie einen Bergkristall in die Hand. Solch wunderschöne Edelsteine gibt es also in den Bergen! Sehnsüchtig blickt sie durchs Fenster auf die Alpenkette. Ein Wunsch durchzuckt sie, den sie bisher nicht zu denken wagte … Einer ihrer Schweizer Bekannten, ein Herr Le Badé, ahnt von ihrer Sehnsucht. Er unterbreitet ihr und Franz den Vorschlag, eine Expedition nach Savoyen zu unternehmen, zum höchsten Berg Europas, dem bis dahin noch nicht bezwungenen Mont Blanc. Sophie von La Roche ziert sich zunächst, aber nur zum Schein – dann sagt sie freudig zu. In ihren Notizen, den Töchtern zur Erbauung geschrieben, findet sich eine Rechtfertigung für dieses abenteuerliche Wagnis, das sich für eine Dame streng genommen nicht ziemt. Der Sohn Franz wird vorgeschoben: »Ich soll mit nach den Eißgebürgen, sagt Herr le Badé, und mit ihm diesen uns neuen Schauplaz der Natur besuchen; Franz bat mich so inständig darum, daß, wenn auch mein Verstand und Herz nicht die nehmliche Begierde gehabt hätte, ich doch Eurem Bruder zuliebe hingegangen seyn würde, weil ich den Grundsaz habe, daß man vernünftige Wünsche der jungen Leute, wozu dieser gehört, allezeit erfüllen soll […]. Ich gehe also mit Franz nach Chaumoni [Chamonix] in Savoyen.«

Die Reisegruppe zieht von Genf nach Südosten, in die Berge. Am 22. Juli treffen sie nachts um halb eins in Chamonix ein. Dieser 22. Juli 1784 wird für Sophie von La Roche ein zentraler Tag ihres langen Lebens. Die beiden Tage im französischen Gebirge gehören für sie »unter die seeligsten meines Lebens, weil die größten, reinsten Gefühle meine Seele durchströmten in zween Tagen so viel von dem zu sehen und zu erfahren, was Gottes Allmacht unserer Erde gab, und wozu Fleis, Muth und Gewohnheit den Menschen führt«. Was sie ihren Töchtern und uns darüber berichtet, hat sie nach eigenem Bekunden noch am Abend desselben Tages atemlos zu Papier gebracht, noch während ihre »durch einen Gewitterregen genezten Kleider« vor dem Kaminfeuer trockneten.

Nach der Ankunft mitten in der Nacht gönnen sich die Reisenden nur vier Stunden Schlaf. Um fünf Uhr stehen sie auf, frühstücken eilig, rüsten zum Aufstieg. »Zwo Tragbütten mit Brod, Wein, Käs und kaltem Braten« werden zur Verpflegung mitgenommen, denn die Gruppe ist nicht klein: neben Sophie und Franz von La Roche gehören der Herr Le Badé, zwei Bergführer und sechs Träger dazu. Letztere müssen abwechselnd eine Sänfte schleppen, in der die ehrwürdige, etwas beleibte und kurzatmige Schriftstellerin sitzt. Sie kommen gut voran. Das klare Wetter bietet eine gute Sicht. Als Sophie von La Roche so in ihrem Tragestuhl sitzt und die steilen Hänge hinabblickt, wird ihr etwas blümerant, was sie aber vor den Begleitern verbirgt: »In das Thal konnte ich bald nicht mehr so tapfer hinunter schauen, weil wir in anderthalb Stunden schon auf einer Höhe waren, wo die Häuser in Chaumoni wie Kartenhäuser kleiner Kinder aussahen […].« Nach ein paar Stunden machen sie auf einer Almwiese Rast, die Brotzeit schmeckt nach so viel Anstrengung besonders gut: »Aber das Ganze war herrlich: die Quelle, mein mit grosen Steinen gestüzter Stuhl neben derselben, die Savoyarden auf der Anhöhe zerstreut umher sitzend, ein Glas Wein und ein Stück Brod in der Hand, ein Mädgen und ein Knabe, welche uns gefolgt waren, und auf hölzernen Tellern mit Blumen geziert Erdbeeren, Kirschen und kleine Käße anboten, Liedergen sangen, und dazu hüpften.«

Weiter geht es bergan, sie gelangen von den Almwiesen in unwirtliche Höhen, wo die Natur sich alles andere als lieblich zeigt: »Weiter hinauf trafen wir die Bäume etwas niedriger, viele bemooste Steine, auch viele andre von dem Gipfel neu herabgerollte Granitstücke, umgerissene grose Bäume, und eine grose Menge Trümmern eines herabgestürzten mächtigen Felsens, wovon eine grose Strecke bedeckt ist, und unfruchtbar und schauervoll aussieht, so, daß man denken möchte, Gott habe die Welt wieder zerstören wollen […].« Jetzt, auf schmalem Pfad, »nur zwo Hände breit«, an steilen Hängen vorbei, in dünner, kälter werdender Luft, wird ihr doch etwas bang. Sie verspürt Atemnot und fürchtet, ohnmächtig zu werden: »Die Träger mußten etwas abwärts gehen, so daß das ganze Gewicht meines Körpers auch vorwärts hieng; die Füsse mußt ich, um nicht auf den Steinen anzustoßen, ausstrecken; aber da stieß ich an die Füsse des vordern Trägers, und kont ihn dadurch fallen machen, wo er mich mit seinem Kameraden in den Abgrund gezogen hätte. Diese neben dem Blick auf den Weg entstandnen Gedanken erschöpften auf einmal allen meinen Muth; ich war einer Ohnmacht nahe, und nur durch die Idee bey Sinnen geblieben: Wenn du ohnmächtig wirst, so stürzest du ohne Hülfe aus dem Stuhl.«

Es wird merklich kühler. Hinter einem Felsblock eröffnet sich plötzlich die Aussicht auf den Gletscher »Mer de Glace«. Sophie von La Roche stockt der Atem: »Einige Schritte weiter zu unsern Füssen das Eißmeer in dem ziemlich breiten Thal zwischen diesen Bergen hingezogen; wirklich in Gestalt hoher Wellen, die sich aus der Höhe herabwälzen, und Granitblöke mit sich führen, die so gros wie mein halbes Zimmer sind. Zwischen ihnen Pyramiden von glänzenden Eiß, wie von Cristal, und der Einschnitt, welcher eine weise Welle von der andern absondert, mit himmelblauen Eiß besezt.«

Kaum kann sie sich vom Anblick des Gletschers losreißen, als einer der Begleiter auf Quellwolken am Horizont aufmerksam macht und vor einem nahenden Gewitter warnt. Die Gruppe macht sich eilig auf den Weg hinab ins Tal. Doch das Gewitter zieht schneller auf als erwartet und entlädt sich mit Wucht: »Ich bekenne, daß mir ein wenig schauerte, als ich Blitze auf 50 Schritte von mir an dem Berg hinab gleiten sah, das Wiederhallen des Donners an den gegenüberstehenden Felsen hörte, nun wußte, daß ich durch eine Wetterwolke gehen mußte, und bey dem heftigen Regen zu fürchten hatte, daß meinen Führern oder mir die Füsse auf den genezten Steinen und Gras ausglitschen, und wir in das Thal hinunterstürzen könnten. Das alles geschah nicht, und das Gewitter war ein Auftritt mehr, den ich auf diesem herrlichen Schauplaz der Natur betrachten konte.«

Obgleich bis auf die Haut durchnässt, versagen sie es sich nicht, zur Gletscherzunge hinabzusteigen. Überwältigt stehen sie vor dem Gletschermund, aus dessen Innerem sich ein eiskalter Bach ergießt: »Denkt euch ein Gewölbe von 50 bis 60 Schuh hoch, die Decke von dem schönsten Himmelblau, der Hintergrund Lazur, die Seitenwände wie von venetianischen Glas, in Scenen abgetheilt, durchsichtig, das Wasser schien zwischen Säulen von Cristall hervor zu rauschen.« Rückblickend auf diesen erlebnistrunkenen Tag kann sie nur pathetisch ausrufen: »Was war der Regen für eine kleine Beschwerde gegen die Gefühle dieses Anblicks? Ich segnete diesen Tag meines Lebens, dankte dem Himmel, daß er mir ihn aus der Hand der edelsten Freundschaft gegeben hatte […].«

Anderntags unternimmt die Reisegruppe von Chamonix aus noch einen kleinen Ausflug in die Umgebung, und man kann die sonst auf Äußerlichkeiten bedachte Dame in einem pittoresken Aufzug sehen. Sie hat sich nur unzureichend warme Kleidung mitgenommen und zögert nun nicht, in der abgeschiedenen Gebirgsgegend salopper aufzutreten: »Ich war in zwey Mäntel von Murmelthierhäuten eingewickelt, die mein Freund Pagard von einem Hirtenbuben lehnte.« Tags darauf geht es zurück. Sophie von La Roches Ferien neigen sich dem Ende zu. Zügig geht es über Genf und Lausanne nach Bern.

Die Zeit drängt, denn Franz soll nach Kolmar ins Internat. Also fahren Mutter und Sohn weiter nach Solothurn und Basel. Dort besichtigen sie das Münster mit dem Grabmal des katholischen Humanisten Erasmus von Rotterdam und das Zeughaus mit der Waffen- und Kanonensammlung. Sophie von La Roche vermerkt kritisch, »wie verschieden in einem Zeughause die Empfindungen einer Frau von der Männer ihren sind: mich wenigstens schauderte es bey der Betrachtung der seit Jahrtausenden angefangenen und immer mit neuen tödlichen Erfindungen abgeänderten Mordgewehre, von Menschen gegen Menschen, und oft wegen sehr geringer Ursachen«.

Weiter geht es ins Elsass. Am 19. August treffen Mutter und Sohn in Kolmar ein, und Sophie übergibt den Jungen ihrem alten Freund, dem Schriftsteller und Pädagogen Gottlieb Pfeffel, wobei sie nicht ohne mütterliche Rührung die Eleven betrachtet, »welche zu seiner Rechten und Linken so schön in Rangordnung standen, blühende junge Leute von allen Enden unsers Europa, welche nun Freunde und Cameraden meines Franzes werden sollten, ihn mit Neugierde betrachteten, er aber die Freude fühlte, unter Jünglingen zu leben und auch reiten zu lernen.« Über Straßburg, wo sich die unermüdliche Beobachterin in der Stadtbibliothek und in Handwerksbetrieben gründlich über die Geschichte des Buchdrucks, der Papierherstellung und -verarbeitung, über Schriftgießerei und -setzerei informiert, kehrt Sophie von La Roche nach Speyer zurück.

Frankreichs Glanz und Elend

Ein gutes halbes Jahr später – das Erscheinen der Pomona ist eingestellt worden, und Sophie von La Roche verfügt wieder über mehr Zeit – ergibt sich die Gelegenheit zu einer weiteren Reise. Die Frankfurter Freundin Elise von Bethmann, eine gebürtige Französin aus Bordeaux, unterbreitet ihr den Vorschlag, sie auf einer Fahrt in ihre Heimat zu begleiten. Sophie sagt ohne zu zögern zu. Endlich ergibt sich die Möglichkeit, das Ursprungsland der Enzyklopädisten, das ihr aus Büchern so vertraut ist, selbst kennenzulernen. Auch Paris, das Zentrum der damaligen Kunst und Literatur, und Versailles, sagenhafter Ort eines prunkbesessenen königlichen Hofes, stehen auf dem Reiseprogramm. Am 10. März 1785 ist es so weit: Mit »der frohen und gütigen Bewilligung« Georg Michael von La Roches fahren Sophie und ihre Freundin Elise über Karlsruhe und Kehl nach Straßburg. Dort sieht Sophie ihren Freund Pfeffel und ihren Sohn Franz wieder und vernimmt mit mütterlichem Stolz »Zeugnisse von seinem Fleis und seinen guten Sitten«.

Es ist eine Zeit der Umbrüche und Verwerfungen. Die Aufklärung, die dem Menschen das helle Licht der Vernunft bringen wollte, ruft oftmals gerade das Gegenteil hervor. Wie stets in der Geschichte antworten Menschen auf Veränderungen in ihren Lebensgewohnheiten mit der Flucht in das Irrationale, den Aberglauben, die Wunderheilung. Abends gehen Sophie und Elise zur Vorführung eines physikalischen Experiments, dem man heilende Wirkung nachsagt und das damals groß im Schwange ist, dabei aber allerhand Scharlatanen zur finanziellen Gesundung verhilft: das Magnetisieren. Eine »drolligte Sache«, so urteilt die überraschend nüchtern-reservierte Sophie von La Roche. Sie sieht beim Eintreten in das Zimmer des Magnetiseurs einen großen Waschzuber, »der mit einem Deckel verschlossen ist, aus welchem viele eiserne Stangen hervorragen, von denen einige in die Höhe gegen den Kopf, andre gegen die Brust, gegen den Magen und Unterleib, auch an die Schenkel gerichtet werden können, und die man von Zeit zu Zeit mit den Händen streichelt […].« Der Wunderheiler hält einen eisernen Stecken in der Hand und »bewegt bey jedem den kleinen Stab nach allen nur möglichen Richtungen, streicht aber den kranken Theil dabey mit seinen Händen, doch so, daß das Streicheln immer abwärts gehe«. Für Sophie von La Roche ist das lediglich Hokuspokus, sie ist zu sehr eine pragmatische Schwäbin und aufgeklärte Intellektuelle: »Mich dünkt gewis, daß diese Kur sich mit Bemächtigung der Einbildungskraft anfängt, denn auf kalte ruhige Vernunft kann sie nicht würken […].«

Über Lunéville und Nancy reisen die Freundinnen nach Paris, wo sie am 25. März 1785 ankommen. Sophie von La Roche ist von der Größe der Stadt wie erschlagen. Voller Bewunderung sieht sie die vielen Boutiquen und reich ausstaffierten Schaufenster, andererseits aber auch den Schmutz in den Straßen, die ärmlichen Häuser in den Bezirken der Innenstadt und das verlumpte Aussehen der einfachen Leute. Im Tagebuch schreibt sie: »[…] auch übersteigt die Armuth des Volks und der hohe Grad Unreinlichkeit, welche man hier überall antrifft, alle Vorstellung.« Die Regierung reagiert lediglich mit simpler Verkleidung, um das Elend zu verbergen. »Im Winter 1784«, so hat man Sophie erzählt, »wo viele tausend Arme für Kälte und Hunger starben, bezahlte man Jungen, welche masquirt die Strassen hin und her liefen, sangen und tanzten. Man begünstigte alle kleine Hekenwirthe und lustige Häuser, damit darinn recht gelärmt würde, um das Erzählen und Andenken an die armen Unglücklichen zu unterbrechen und zu verbergen.«

Andererseits sieht sie unerhörten Reichtum, Luxus, Verschwendung und Müßiggang – für die schwäbische Bürgersfrau verdammenswerte Laster. Voller Abscheu berichtet sie von den Dandys und Décadents, die die Zeit totschlagen und »alle physische Lüste übersatt gekostet« haben: »Diese Classe Menschen stehen um 10 oder 11 Uhr des Morgens auf, haben dann mit Frühstücken und Morgenkleidung zu thun, rennen hierauf in ein berühmtes Koffeehaus, gucken und horchen eine Weile, gehen von da zu einer artigen Geliebten, setzen sich bey ihr auf den bequemsten Stuhl, hören ihr zu, wenn ihr aufgeweckter Kopf gerade gestimmt ist, einen Menschen zu unterhalten, der nicht eine Sylbe spricht, sondern nach einem oft zwo Stunden dauernden Stillschweigen wieder weggeht, um sich zu einem Mittagsessen anzukleiden […]. Man behauptet, diese unglücklichen jungen Mannsleute wären sogar der Schauspiele überdrüssig.«

Die Diskrepanz zwischen Arm und Reich und die Verelendung breiter Schichten, die bereits vier Jahre später zum Ausbruch der Revolution und zum Sturz des feudalen Systems führen werden, geben Sophie zu denken und empören ihren Gerechtigkeitssinn. Fassungslos notiert sie: »Als ich nach meinem Gefühl darüber redete, antwortete man mir: ›O! Sie müssen hier das Ansehen des Elends nicht achten, sonst verderben Sie sich das Vergnügen Ihres Aufenthalts; Paris hat viele Hülfsmittel, es wird viele Arbeit und viel Allmosen gegeben.‹«

Auch hier, im Zentrum der Aufklärung, finden Wunderheiler, Magnetiseure, Geisterbeschwörer und andere Salbader ihre willigen Opfer. Sophie von La Roche, die sich viel darauf zugutetut, dass sie »die Physik und Mechanik immer liebte, und immer ihren Nutzen bewunderte«, besucht das Atelier eines, wie sie spöttisch schreibt, »sogenannten« Physikers, der einen Musikautomaten, eine von selbst spielende Orgel, erfunden hat. Das Instrument, so die enttäuschte Autorin, sei aber nur ein plumpes Ding, das mit einem solch furchtbaren »Gerassel« gespielt habe, »daß wir froh waren, als es aufhörte«. Außerdem habe der Physiker ein Pulver zum Putzen der Zähne angepriesen, »welches den Mund erfrische, die Zähne weis mache«. Für damalige Gemüter ein überflüssiges und unsinniges Brimborium, das von der sparsamen Schwäbin als »Geldmacherey« gebrandmarkt wird und ihren Spott erntet: »Drollig wars, wie sogleich mehrere Lust dazu bezeugten, die Frau den Augenblick Wasser und ein Waschbecken brachte, einige ihren Mund und Zähne sogleich damit putzten, allerley Gesichter schnitten, und dann den übrigen ihren aufgesperrten Mund und blökende [bleckende] Zähne weißen [weisen; zeigen] […].«

Es gibt in der Weltstadt Paris viel Spektakuläres und Außergewöhnliches zu entdecken: Sophie von La Roche besichtigt – wie eh und je wissensdurstig und neugierig – den Louvre, der sie schaudern macht, da sie der Ermordung der Hugenotten in der Bartholomäusnacht gedenken muss. Doch rühmt sie die im Louvre tagende Académie Française, »welche gestiftet wurde, um die Reinheit und Vollkommenheit der Sprache zu befördern«. Sie besucht Gemäldeausstellungen, die sie schätzt, hat sie doch durch ihren Mann kunsthistorische Kenntnisse gesammelt, und bewundert Meisterwerke von Michelangelo, Raffael und Charles Le Brun. Aber auch ihre erzieherische und karitative Ader kommt auf ihre Kosten: Sie besucht ein Findelhaus, eine Taubstummenschule, das Hôtel des Invalides und die Militärschule. Auch informiert sie sich über Handwerk, Land- und Manufakturenwirtschaft und besichtigt die Porzellanfabrik von Sèvres, die Weinberge und Gärten auf dem Montmartre und das Atelier der damaligen Modezarin, einer Mademoiselle Le Bertin, »welche alle Kleider der Königin und der vornehmsten Damen bey Hofe macht, und wirklich jetzo alles verfertigt, was der Spanische und Portugisische Hof für die doppelte Vermählung zwoer Infantinnen braucht«. Sophie von La Roche sieht keine kleine Nähstube, sondern einen vorindustriellen Fabriksaal, in dem »an drey langen die Hauptseiten einnehmenden Tischen etliche zwanzig Mädgen« sitzen, »jede mit andrer Phantasie beschäftigt«. Begriffe wie Akkord und Gewinnmaximierung gibt es damals freilich noch nicht, und so kann die Besucherin aus Deutschland darin nur Vorteile erblicken. Mademoiselle Le Bertin besitzt nämlich noch andere Ateliers und beschäftigt, so weiß Sophie von La Roche, zweitausend Frauen, »indem sie Flor, Bänder, Zeuge, Blonden und Folieblumen nach ihren eigenen Gedanken ausarbeiten lasse, und jährlich mehr als eine Million Livres nach Paris in Umlauf bringe«. Für die deutsche Reisende jedenfalls scheint hier die Utopie von der Verbindung von Fleiß, Arbeit und weiblicher Beteiligung am Nutzen für die Gemeinschaft verwirklicht.

Die Roben aus der Manufaktur der Mademoiselle Le Bertin sind den aristokratischen Kreisen vorbehalten, und mit ihnen kommt Sophie von La Roche bald in Kontakt: nicht nur im Schauspiel und in der Oper (sie sieht Glucks Iphigenie in Aulis), sondern auch bei offiziellen Anlässen des königlichen Hofes. Einmal wacht sie »halb eilf Uhr Nachts« von den Schüssen der Kanonen auf, die von der Bastille zum Zeichen abgefeuert werden, dass Königin Marie Antoinette einen Sohn zur Welt gebracht habe. Die Bürgersfrau La Roche, die in aller Herrgottsfrüh aufsteht und sich dafür zeitig schlafen legt, ist über diese Ruhestörung indigniert, die ihr »alle […] übrigen Ideen […] verstört« habe.

Tags darauf zieht König Ludwig XVI. mit allem Pomp zur Kathedrale Notre-Dame, um Gott für die Geburt des Sohnes zu danken. Zehntausende Pariser und Pariserinnen haben sich auf den Straßen versammelt, um dem Monarchen zuzujubeln und vielleicht die eine oder andere Münze zu erbeuten, die von den königlichen Equipagen herab unters Volk geworfen werden. Sophie von La Roche und Elise von Bethmann beobachten das Spektakel verwundert: »Nun hörte man vom Weiten das Getöse von Rufen: Vive le Roi!« Als die königliche Kutsche unter Sophie von La Roches Balkon vorüberzieht, sieht sie den Monarchen aus großer Nähe: »Ludwig der XVI. sieht einem wohlwollenden Herrn gleich, lächelte freundlich auf alle Seiten und grüßte sein Volk.«

Auch bei anderer Gelegenheit kommt sie mit dem Hof in Berührung. Über Freunde in Versailles erhält sie Zutritt zum halböffentlichen Kirchgang des Königspaars, ein andermal wird sie zu einem Gartenfest nach Versailles eingeladen. Die Erscheinung Marie Antoinettes flößt Sophie von La Roche Achtung ein, sie begeistert sich für die astrale Schönheit der Monarchin: »Die Musik begann und wir sahen die Königinn aus einer Allee des Gartens herauskommen, schön und majestätisch, obschon einfach und leicht gekleidet, in einem violetten taffenten Leibrock, weisen Unterrock und Korset mit einem Rosenfarbnen Gürtel, einem großen Florhalstuch, einfachen gar nicht grosen Strohhut, leicht eingefaßt, und leicht liegende Bandschleifen, den Dauphin an einer, die Prinzessinn an der andern Hand recht schön mütterlich führend, und mit anmuthsvoller Sorgfalt, bald auf das Eine, bald auf das Andere blickend.«

Verstörender wirkt auf die Deutsche ein öffentlicher Auftritt Marie Antoinettes. Als die Königin, ähnlich ihrem Mann wenige Wochen zuvor, in einem großen, prachtvollen Konvoi zur Kathedrale Notre-Dame zieht, schlagen ihr von der zum Jubeln zusammengetrommelten Menge Verachtung und kaltes Schweigen entgegen. Sophie von La Roche beschreibt die Szenerie, ohne jedoch ihre Rückschlüsse daraus zu ziehen: »Die Königinn selbst […] ist blendend weis, und war mit Diamanten bedeckt. Ihre wirklich königliche Schönheit machte sie merkwürdig […]. Aber kaum hatte ich in mir diese Bemerkungen gemacht, so beobachtete ich an Männern und Frauen auf dem Balcon neben mir eine Art Staunen in ihren Blicken auf einander, und endlich ein leises Fragen: was ist das? Alle Strasen voll Menschen, und niemand ruft: Vive la Reine! Die todte Stille war auffallend im Vergleich des Rufens beym Einzug des Königs. Ein Mann von vielem Geist sagte mir: ›Sie sehen einen Zug des Volks, welches den Muth hat, sein Misvergnügen zu zeigen. Es trägt Lasten, aber es kriecht nicht, wie die Grosen: Man hat etwas gegen die Königinn, und zeigt ihr, daß man nur der Pracht des Zuges zuliebe kam, nicht für ihre Person.‹ Die Verbindung des Vergnügens der Neugierde und das Schweigen des Widerwillens in so viel tausend Menschen, wie abgeredet, dünkte mich traurig; ich wünschte nicht heute Königinn zu seyn.«

Sophie von La Roches Engagement für die Armen kennt das christliche Mitleid, auch das matriarchalische Verantwortungsbewusstsein der Bürgersfrau – nicht aber das Gefühl kämpferischer Solidarität. Sie begrüßt »Brot und Spiele« als Mittel zur Besänftigung des Volkszorns, ohne nach der Berechtigung des Zorns zu fragen: »Ich liebe die Feste der Grosen, an welchen der gemeine Mann seinen Antheil genießt. Goldene Kutschen und Kleidung blenden und freuen ihn bey Tag, die Beleuchtung und das Feuerwerk bey Nacht und jeder Feyertag ist ihm willkommen.« Andererseits scheut sie nicht die wohlwollende Begegnung mit dem Arbeiterstand. Neugierig beobachtet sie Gerüstbauer und Maurer und beklagt, dass sie wegen der Ungeduld der Bauherren sogar sonntags arbeiten müssen. Und sie unterhält sich angeregt mit ihrer Wäscherin, nicht ohne ihr gut gemeinte Ratschläge zu erteilen. So erhält Sophie von La Roche manchen überraschenden Einblick in die Lebensverhältnisse des »vierten Standes«, ohne sich jedoch Gedanken zu machen über die Rechtmäßigkeit der Ständegesellschaft. Für sie ist das System, so wie es ist, gut, die Herrschenden regieren »von Gottes Gnaden«. Sophies Zorn wird erst dann entfacht, wenn die dienende Schicht hochmütig die gottgewollten Grenzen übertritt oder umgekehrt die herrschenden Klassen ihr Gottesgnadentum als Freibrief für Maßlosigkeit und Willkür sehen, nicht als Auftrag zu Gerechtigkeit, Güte und Verantwortung. Dieses festgefügte Gesellschaftsbild Sophie von La Roches wird vier Jahre später zerstört werden.

Kaum mag sie sich von Paris und Versailles lösen, doch Elise von Bethmann drängt, endlich nach Bordeaux zu reisen. So brechen die Frauen auf und fahren ins Loiretal, dessen Schönheit und Fruchtbarkeit Sophie von La Roche über alles rühmt: »Welch ein herrliches Stück von Gottes Erde habe ich gesehen!« Über Orléans, Blois und Tours reisen sie südwärts in das Poitou und gelangen schließlich nach Bordeaux. Auf der hier breit und mächtig fließenden Garonne fahren große Segelschiffe, die aus Übersee kommen, flussaufwärts. Sophie steht staunend am Ufer und bekommt eine Ahnung von der Weite des Meers, das sie noch nie gesehen hat: »Diesen Mittag genoß ich noch einen herrlichen Anblick. Drey Schiffe kamen reich beladen von St. Domingo zurück, lößten kleine Kanonen, hatten ihre Flaggen und Banderolen fliegend, alles Schiffsvolk gepuzt auf dem Verdeck, und drey Matrosen stunden auf der kleinen Gallerie des Hauptmastes, welchen sie mit einem Arm umfaßt hielten, und mit dem andern mit weißen grosen Tüchern ihren Bekannten und den Kaufleuten zuwinkten.« Sie besucht, wissensdurstig wie immer, auch eine Schiffswerft. Ein Plan reift in ihr: Sie will vor der Rückreise nach Deutschland unbedingt das offene Meer sehen!

Nachdem Elise von Bethmann ihre Eltern und Geschwister besucht und Sophie etliche Kirchen, Klöster, ein Brunnenhaus, eine Zuckerbäckerei und eine Glasfabrik besichtigt hat, geht es wieder nordwärts über das Limousin und das Berry nach Paris. Dort verbringen die beiden Frauen noch ein paar Wochen, die sie mit Besichtigungen und gesellschaftlichen Verpflichtungen füllen. Sophie von La Roche, vom technischen und naturwissenschaftlichen Eifer der Zeit angesteckt, lässt sich staunend eine Dampfmaschine zeigen, die man in einer Art Werkspionage den Engländern abgeschaut hat. Die Maschine betreibt ein Pumpwerk, das Wasser aus der Seine in die Stadt bringt. Begeistert und zukunftsgläubig notiert die deutsche Besucherin: »Heute sah ich mit grosem Vergnügen und Aufmerksamkeit die Feuermaschine, welche in England erfunden und in Paris durch die vereinte Mühe der zween Brüder Perrier nachgeahmt wurde. Ich möchte bald sagen, diese Maschine allein verdiene eine Reise nach Paris; denn es kann einen denkenden Menschen wohl einige Stunden angenehm beschäftigen, über den glücklichen Augenblick nachzusinnen, in welchem die Gewalt der warmen Dünste berechnet und zum Dienst der Menschheit bestimmt wurde.«

Besuche bei dem berühmten Naturforscher Georges-Louis de Buffon und der gelehrten, damals jedoch durch die »Halsbandaffäre« um Marie Antoinette belasteten Gräfin Stéphanie-Félicité de Genlis, die in Montmorency bei Paris als »Verdienst- und Gütevolle Frau« ähnlich dem Fräulein von Sternheim eine gebührenfreie Schule betreibt, runden das Paris-Programm ab. Die Hoffnung auf eine Begegnung mit dem Chevalier Charles Geneviève d’Eon de Beaumont, einem stadtberüchtigten transsexuellen Salonlöwen, erfüllt sich leider nicht.

Dann hält Sophie von La Roche nichts mehr: Ende Juni reist sie seineabwärts nach Le Havre. Abends um neun kommt sie an und eilt zum Hafen. Eben als die Sonne untergeht und ihr rotes Licht in die See gießt, steht Sophie am Ufer, aufgelöst in Glück. Das Erlebnis des Meeres bekommt für sie einen ähnlichen Stellenwert wie ein Jahr zuvor die Wanderung zum Mont Blanc. Wieder sieht sie darin die Allmacht Gottes und das Wundersame seiner Schöpfung bestätigt: »Ich kann den Eindruck nicht beschreiben, welchen ich fühlte, als ich an die Brustmauer mich anlehnte, und zu meiner Rechten die Stadt mit der wie ein Amphitheater mit lauter schönen Häusern besezten Anhöhe, seitwärts die Berge mit den Leuchtthürmen, und vor mir das weite grenzenlose Meer mit der starken wallenden Bewegung der Fluth sahe. Linker Hand lagen die Küsten der niedern Normandie, wo man die bewohnten Städte und Schlösser nur an weißen Punkten erkennt, wenn die Sonnenstralen darauf fallen. Vor einem Jahr sahe ich unermeßliche Gebirge von der Hand der Allmacht vor mir hin verbreitet, heute das Meer; die ersten still und Himmel ansteigend, dieses in immerwährender Bewegung von Millionen Wellen bedeckt, in mächtiger Lebenskraft von den Grenzen des Himmels gegen das Ufer her sich drängen, und mit Brausen und Schäumen sich zurück auf nachkommende Wogen werfen.«

Die Zeit drängt. Die »gütige Bewilligung« Georg Michael von La Roches war auf fünf Wochen ausgestellt. Jetzt sind seit der Abreise bereits mehr als fünfzehn Wochen verstrichen! Nochmals kehren die beiden Frauen kurz nach Versailles zurück. Am 29. Juni schließlich brechen sie zur Rückreise auf. Über Nancy und Lunéville geht es ostwärts. Als Sophie schließlich von den Höhen der Vogesen herabblickt, durchziehen sie heimatliche Gefühle: »Das schöne Elsaß lag weit ausgedehnt vor mir und der köstliche Duft der Weinblühte erfüllte die ganze Luft.«

Hollands »Wohlstand und Nettigkeit«

Zu Hause steht nicht alles zum Besten. Georg Michael von La Roche ist krank. Den Sommer 1785 über muss er das Bett hüten, und Sophie verbringt lange Tage am Lager ihres Mannes. Ende August kann sie an die Freundin Elise zu Solms-Laubach vermelden, ihr Mann sei wieder halbwegs gesund, doch habe er »in einem geschwächten Geist die Überreste des Wehs« behalten. Sie nutzt indes die Wochen, in denen sie an das Haus in Speyer gebunden ist, um die Tagebücher der Reisen in die Schweiz und nach Frankreich zu überarbeiten.

Noch ist sie nicht mit diesen beiden umfangreichen Skripten fertig, da bietet sich ihr im Sommer 1786 erneut die Gelegenheit, ins Ausland zu fahren. Christoph Philipp von Hohenfeld, der Speyerer Hausherr, will seine Schwester, die Freifrau von Erthal, nach Spa schicken, dem damals in Mode stehenden Kurort im Hohen Venn, nahe Lüttich. Für Sophie von La Roche die Gelegenheit, wieder auf Reisen zu gehen. Einem Brief an den Basler Freund Jakob Sarasin ist zu entnehmen, dass es bezüglich Sophies Reiselust zu einem Streit zwischen den Eheleuten gekommen sei. Sie setzt sich allerdings durch und erhält von ihrem Mann erneut eine »gütige Bewilligung«. Diesmal soll es nach Holland und weiter nach England gehen, das von Sophie in ihrer Geschichte des Fräuleins von Sternheim so gelobte Land, das sie bis dahin jedoch nicht gesehen hat und nur von den begeisterten Erzählungen ihres Mannes kennt. Bis an den Niederrhein soll Hohenfeld mitkommen, dann soll Sophies Sohn Carl, der in Preußen das Bergwesen studiert, sie begleiten. Bedingung für Sophie und Frau von Erthal ist, dass – so schreibt Sophie nicht ohne Augenzwinkern – »wir als gescheute Weiber uns aufführen, nicht kremplen [zanken], nicht delikat tun wollen […].« Sie versprechen es hoch und heilig, und so kann in der zweiten Augustwoche 1786 die Fahrt rheinabwärts beginnen.

In intellektuellen Kreisen spottet man bereits über die Reisewut der nicht mehr jungen Frau. Herzogin Anna Amalia von Sachsen-Weimar schreibt in jenem Herbst an Sophies alten Bekannten Johann Heinrich Merck – nicht ohne Neid: »Wie ich höre, so ist Madame La Roche nach England gereist; die Welt macht die Menschen, und es ist gut, wenn man in der Jugend sie kennenlernt, um im Alter Gebrauch davon zu machen, aber die gute La Roche fängt nur etwas spät an.«

In einer ersten Etappe geht es nach Bingen, dort trifft Sophie von La Roche mit ihrem zwanzigjährigen Sohn Carl zusammen. Sie kommen nach Koblenz, sehen vom Schiff aus mit Wehmut ihr einstiges Haus in Ehrenbreitstein. Inzwischen ist das neue kurfürstliche Schloss, dessen Bau Georg Michael von La Roche mit Rücksicht auf die Staatskasse einst verhindern wollte, errichtet, was in Sophie »tausend schlummernde, unangenehme Ideen« weckt. In Koblenz sieht Sophie ihre Tochter Luise wieder, die in der Ehe mit Joseph Christian Möhn, der trinkt, unglücklich ist. Doch Sophie will das jetzt nicht wahrhaben, sie findet die Tochter »heiter, gut und sanft« vor.

Weiter geht es über Köln, Düsseldorf und Xanten ins preußische Kleve, dann über die Grenze in die Niederlande. Erste Station dort ist Nimwegen. Sophie bewundert »den Wohlstand und die Nettigkeit der Stadt«. Alles ist aufgeräumt und sauber, das erinnert sie an die Schweiz und entspricht ihrer schwäbischen Ordnungsliebe. Auf einem »Régulairschiff«, einem Linienboot, geht es auf der Waal nach Rotterdam, von dort nach Delft und Den Haag, einem »Dorf voller Palläste«, wie sie spöttelt. In Wahrheit hat sie großen Respekt vor den Niederländern. Ein Jahr zuvor noch voller Bewunderung für den Versailler Hof, kommt in Sophie nun wieder der alte reichsstädtische Bürgerstolz zum Vorschein, wenn sie die Niederländer rühmt: »Es ist erstaunend, wie der anhaltende Fleiß der Bewohner dieses Theils von Europa über das mächtigste Element siegte, Gränzen ihm setzte, das Joch eines übermüthigen Beherrschers abschüttelte, in fernen Welttheilen Königreiche sich unterwarf, und einen großen Theil aller Schätze der Erde sich eigen machte. […] Wie äußerst angenehm ist es mir, stufenweise die deutliche große Idee einer Republik erlangt zu haben! Von dem wohlthätigen Schattenbild an, welches in Reichsstädten herrscht, zu dem der verbündeten Schweizer-Cantons, und nun bei den mächtigen Staaten von Holland – welch eine Stufenleiter!«

Sie besichtigt in Scheveningen und Leiden wie üblich allerlei Bibliotheken und Naturalienkabinette und lässt sich von einem Maler Aquarelle von Tulpen und Hyazinthen zeigen, die er exakt nach der Natur malt, um die Blumenzüchtungen in einem Katalog anzupreisen, eine einzige Zwiebel für hundert Gulden, wie sie fassungslos schreibt. Seit jeher ist sie eine praktische Hausfrau und wünscht sich nicht teure Tulpen, sondern »eher einige von ihren Johannisbeersträuchen, welche so hoch wachsen, daß man Gartenlauben damit decken kann, und beinah so große Beeren geben, als die Weingrapen, welche man Rißling nennt«.

In Amsterdam staunt Sophie über den Reichtum der Stadt und die Vielfalt der Bevölkerung: Sie besucht mehrere Synagogen und besichtigt ein Kriegsschiff und einen Ostindiensegler. Den Reichtum bezieht die Stadt aus dem Handel mit Südostasien. Sophie von La Roche, sonst dem Großkapitalismus aus moralischen Gründen eher abgeneigt, nutzt die Gelegenheit, um sich von all diesen Vorgängen ein Bild zu machen. So besichtigt sie ein Lager mit ostindischen Waren und ein Porzellanmagazin und besieht sich verwundert das laute Treiben in der Amsterdamer Börse: »In diesem Gebäude versammlen sich alle Tage von 11 bis 1 Uhr viele hundert Kauf- und Schiffleute, um ihre Geschäfte in Wechsel, in Waaren, in Assecuranzen u. s. w. mit wenig Worten auszumachen. […] auf den Säulen aber sind die Plätze angewiesen, wo die Kaufleute dieser und jener Nation der Erde sich stellen, so daß man gleich da Einen, welcher Geschäfte nach Japan, – dort Einen, welcher sie in Frankfurt am Main macht, antreffen kann.«

Sie ahnt, dass das nur die eine Seite des Handels ist. Der Zufall führt sie in die Kellerwohnung eines Matrosen. Sophie hat auf ihren Reisen gelernt, keine Scheu vor dem unteren Stand zu haben. Das Kellerdomizil hat sie sich ärmlicher vorgestellt. Sie ist befriedigt, »alles darinn sehr nett geordnet« vorzufinden. Der Matrose sitzt bei einer Tasse Kaffee und raucht: »Er schien in seinem Betragen ruhig und sanft.« Leider scheitert die Kommunikation an Sprachbarrieren: »Ich wäre gern zu ihm gesessen, und hätte mit ihm gesprochen – denn er war schon zweimal in Ostindien; aber ich verstand ihn nicht.«

Der Reichtum des Landes beruht nicht nur auf dem Handel mit Stoffen, Gewürzen, Tee und Kaffee, sondern auch auf dem mit Sklaven. Ein Umstand, den die Vertreter der Aufklärung und der Empfindsamkeit keineswegs klar verurteilen. Man hat allenfalls Mitleid mit einzelnen Unglücklichen, stellt aber die Institution der massenhaften Versklavung von Menschen nicht prinzipiell in Frage, zumal es sich in den meisten Fällen um Schwarze handelt, die damals selbst von fortschrittlichen Geistern nicht als vollwertige Menschen angesehen werden. Sophie von La Roches Anschauungen hierzu sind nicht anders. Im Jahr zuvor hat sie in Le Havre ein paar schwarze Schiffsjungen gesehen, die von den Straßenkindern gehänselt und misshandelt wurden. Anstatt den Gören ein paar Ohrfeigen zu verpassen, wie es ihrer resoluten Art entspräche, hat sie das nur mit Bedauern betrachtet. Jetzt, in Amsterdam, fragt sie eine Holländerin nach den Sklaven und ihrer Behandlung und erhält zur Antwort: »Die Holländer behandeln die ihrigen unmenschlich, die Franzosen sind liebreich, und die Engländer edelmüthig gegen die armen Geschöpfe.« Diese selbstgefällige Bemerkung lässt Sophie von La Roche unwidersprochen und unkommentiert.

Londons Pracht und Englands Sonderlinge

Schließlich schiffen sie und ihr Sohn Carl sich nach Harwich in England ein. Die Fahrt dauert achtundvierzig Stunden. Die See ist rau, doch Sophie von La Roches einzige Sorge ist – darin gleicht sie bereits einer professionellen Reporterin –, es nur ja auf Deck aushalten zu können, »um die Schiffsarbeit zu sehen« und darüber zu schreiben. Es kommt anders: Die Passagiere liegen seekrank in ihren Kajüten. Sophie ist »die Erste […], welche anfieng, und die Letzte, bei der es endigte«.

Endlich landen sie in Harwich an. England! Das ersehnte Land ihrer Träume! Noch vorsichtige Schritte machend, »wie die eines Trunkenen«, geht Sophie von La Roche an Land und liest sogleich »ein schwarzes Müschelgen auf, das einen Werth für mich erhielt, weil es auf englischem Boden war«. Die Reisenden wollen keine Zeit verlieren und besteigen die Expresskutsche nach London, ein neuartig konstruiertes Vehikel namens »Colchester Maschine«, in und auf der zweiundzwanzig Personen Platz finden – Sophie von La Roche sitzt glücklicherweise im Innern.