13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

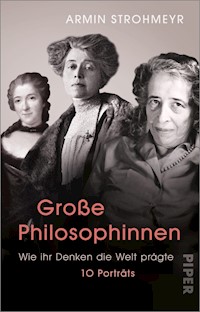

- 10 große Philosophinnen und ihr Denken in einem Buch versammelt - Neue Perspektiven auf die weibliche Philosophiegeschichte - Mit informativen Einführungen in den philosophiegeschichtlichen Kontext Philosophie scheint über die Jahrtausende hinweg eine männliche Domäne gewesen zu sein. Doch viele Frauen haben Entscheidendes zur Welterkenntnis beigetragen. Dabei hinterfragten sie mit ihren Denkanstößen die persönlichen und soziokulturellen Verhältnisse und stellten sie oft genug auf den Kopf. In zehn biografischen Porträts stellt Armin Strohmeyr Philosophinnen des 12. bis 20. Jahrhunderts vor, gibt informative Einführungen in die jeweiligen Denkschulen und liefert neue Perspektiven auf die weibliche Philosophiegeschichte. Porträtiert werden Héloise, Hildegard von Bingen, Christine de Pizan, Émilie du Châtelet, Ricarda Huch, Edith Stein, Hannah Arendt, Simone Weil, Simone de Beauvoir und Jeanne Hersch.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de

© Piper Verlag GmbH, München 2021Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenCovermotiv: akg-images/Archives CDA/St-Genès; Granger/Bridgeman Ima-ges; ullstein bild – Heritage Images/Ricarda SchwerinKonvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.

Inhalt

Cover & Impressum

Widmung

Vorbemerkung: Das Staunen

Die Scholastik

Héloïse (um 1099 –1164)

Die Logik der Liebe

Mystik als Schau göttlicher Weisheit

Hildegard von Bingen (1098 –1179)

»Scivias – Wisse die Wege«

Die »Querelle du Roman de la Rose«

Christine de Pizan (um 1364 – um 1430)

»Die Stadt der Frauen«

Die Aufklärung

Émilie du Châtelet (1706 –1749)

»Rede vom Glück«

Romantik und Neuromantik

Ricarda Huch (1864 –1947)

Der Mensch der Zukunft aus dem Geiste der Romantik

Die Phänomenologie

Edith Stein (1891 –1942)

Philosophin der Phänomenologie, Märtyrerin, Heilige

Philosophie der Pflichten dem Menschen gegenüber

Simone Weil (1909 –1943)

Sozialistische Aktivistin, Philosophin, Mystikerin

Philosophie des Politischen

Hannah Arendt (1906 –1975)

Philosophisches Engagement im Zeitalter des Totalitarismus

Der Existenzialismus

Simone de Beauvoir (1908 –1986)

Freiheit und Emanzipation

Philosophie der Verantwortung in einer globalisierten Welt

Jeanne Hersch (1910 – 2000)

Freiheit und Verantwortung

Auswahlbibliografie

Für Friedhelm und Miriam

Vorbemerkung: Das Staunen

Dieses Buch will keine Geschichte der Philosophie sein. Es ist eine Porträtsammlung philosophierender Frauen. Nicht alle dieser Frauen haben ein umfangreiches philosophisches Werk hinterlassen, ein System geschaffen oder eine Schule gegründet. Philosophie ist die Liebe zur Weisheit, zum Denken, und am Beginn jedes Denkens steht das Staunen. Aristoteles bezeichnete das Staunen (thaumazein), die Verwunderung, als den Urgrund des Philosophierens, da der Mensch beim Philosophieren Dinge und Sachverhalte, die man gemeinhin als selbstverständlich betrachtet, vom Staunen angefacht kritisch hinterfragt und sie als bloße Meinungen offenlegt. Aus dem philosophischen Staunen heraus fördert der denkende Mensch »Erstaunliches« zutage, er gelangt zu neuen, bislang »unerhörten« Erkenntnissen. Auch Platon, der bekannteste Schüler des Sokrates, bezeichnete in seiner Schrift Theaitetos das Staunen als den Beginn aller Philosophie: »Das Staunen ist die Einstellung eines Mannes, der die Weisheit wahrhaft liebt, ja es gibt keinen anderen Anfang der Philosophie als diesen.«

Das philosophische Staunen ist jedoch kein Selbstzweck: Durch die Diskrepanz zwischen bloßer Meinung und neu entdeckter Erkenntnis werden die Dinge weiter hinterfragt, es entsteht Wissen im Streben um die Erhellung, die Aufklärung der Zusammenhänge – und damit auch die Wissenschaft. Dadurch ist Philosophie eine Wissenschaft, und die Erhellung der bloßen Meinungen, der Vorurteile und Klischees, hat einem ganzen Zeitalter den Namen gegeben: die Aufklärung.

Die Philosophie als Hinterfragen bloßer Meinungen hatte seit jeher auch einen emanzipatorischen Impuls: die Befreiung des Menschen aus seiner – mitunter selbst verschuldeten – Unmündigkeit. Kein Wunder, dass schon früh auch Frauen zum Staunen und Hinterfragen – zum philosophischen Denken – angeregt wurden. Doch von wenigen Ausnahmen in der Antike abgesehen (etwa Aspasia von Milet oder Hypatia von Alexandria, von beiden sind keine Schriften überliefert) tauchen Frauen in der Philosophie erst verhältnismäßig spät in der Überlieferung auf (und Platon selbst nennt ja nur die weisheitsliebenden Männer!): Die unfreien Verhältnisse, in denen sie lebten – in patriarchalischen Familien und Gesellschaftsverbänden, bei unzureichendem Zugang zu Bildung und Wissen –, trugen hierzu bei. Ein Teufelskreis: Unfreiheit und Unwissen bedingten unfreies Denken, dieses wiederum verhinderte eine Befreiung durch Hinterfragen. Erst langsam, seit der Scholastik des Hochmittelalters, befreiten sich Frauen in ihrem Denken, wenngleich sie noch lange in ihren Rechten und Möglichkeiten beschnitten waren. Das Philosophieren von Frauen war also auch stets ein Akt der Selbstbefreiung, der Emanzipation. Diesen langen und mühevollen, aber geistig anregenden und unterhaltsamen Weg in beispielhaften Porträts zu beleuchten und zu erläutern ist die Absicht dieses Buchs.

Die Scholastik

Mit dem Untergang des Weströmischen Reichs im Jahre 476 und den politischen und kulturellen Wirrnissen der Völkerwanderung riss ein jahrtausendealter philosophischer Diskurs weitgehend ab. Zahlreiche literarische, juristische, philosophische und naturkundliche Schriften griechischer und römischer Autoren gingen im lateinischen Westen im Zuge der Zerstörung von Bibliotheken und Akademien verloren. Ausgerechnet die Institution, die dem überlieferten heidnisch-antiken Wissen skeptisch bis ablehnend gegenüberstand, wurde jedoch zum Bewahrer und Retter eines Teils des antiken Wissens: die Kirche. Hauptsächlich in den Klöstern der neu erstehenden Staaten des Abendlands wurden Abschriften alter Texte gehütet und zum Zweck des Erlernens der klassischen griechischen und lateinischen Sprache sogar weiter angefertigt. Die Auseinandersetzung mit den Lehren der Antike versiegte im Laufe der Jahrhunderte indessen nie völlig, wurde durch die Kirchenväter, darunter bedeutende Theologen wie Origenes, Ambrosius und Augustinus, gepflegt und in einen entstehenden christlich-philosophischen Diskurs einbezogen.

Im Wesentlichen geht es in all den Jahrhunderten der nachantiken Epoche um den Widerstreit von Platonismus (mit der neuplatonischen Bewegung) und Aristotelismus: Im Platonismus sehen die christlichen Philosophen einen Weg zur Erkenntnis Gottes, getragen von der Hoffnung, Gott zu schauen und mit ihm eins zu werden. Die Wahrheitssuche des christlichen Platonismus ist immer die Gottessuche. Gott selbst ist die Wahrheit, wie sie in seinem Wort, das in der Bibel aufgezeichnet ist, offenbar wurde.

Der Aristotelismus hingegen spielt zunächst in der christlichen Überlieferung im Westen nur eine unbedeutende Rolle (die Schriften des Aristoteles wurden hingegen im byzantinischen und arabischen Raum tradiert). In der Auseinandersetzung mit den logischen Schriften des Aristoteles durch die Vermittlung des Philosophen und Übersetzers Boëthius (gest. um 526) wird das Interesse an den »Tatsachen« neu entfacht (auch den geoffenbarten »Tatsachen« der Propheten, Apostel und Kirchenväter), diese »Tatsachen« werden einer systematischen Ordnung und skeptischen Prüfung mit Mitteln der Dialektik, des sic et non, des Ja und Nein, unterworfen. Nicht von ungefähr trägt die wohl wichtigste Schrift des Frühscholastikers Abaelard ebendiesen Titel: Sic et non.

Pierre Abaelard, er lebt von 1079 bis 1142, wird zum Begründer und ersten bedeutenden Vertreter der Scholastik, der systematischen Schullehre (vom lateinischen schola, Schule). Sie nutzt das Lehren der antiken sieben freien Künste (Grammatik, Dialektik, Rhetorik, Arithmetik, Geometrie, Astronomie, Musik), die nicht von ungefähr auch die Naturwissenschaften mit einschließen, um mithilfe des gesamten Wissens- und Erkenntnisspektrums die Frage nach der philosophisch-theologischen Wahrheit zu stellen. Mittel dieses Erkenntnisprozesses ist der dialektische Diskurs, Ja und Nein, Für und Wider, These und Antithese, das Abklopfen alter, tradierter Erkenntnissätze (Sentenzen) auf ihren Wahrheitsgehalt. Die Scholastik wagt einen entscheidenden Schritt: den Einsatz der (von Gott gegebenen) Erkenntnisfähigkeit des Menschen mit Mitteln der Vernunft (Ratio), des Zweifels, der Skepsis. Die Scholastik – ganz eingebunden in ein mittelalterliches Weltbild, das keinen Zweifel an der Existenz des guten Gottes und am absoluten Wahrheitsgehalt des von ihm durch die Propheten, Evangelisten und Kirchenväter geoffenbarten Wortes kennt und duldet – will keineswegs dieses Welt- und Gottesbild anzweifeln oder gar aufsprengen. Es geht vielmehr um einen vertieften Erkenntnisstand des Wahren und Guten, um eine Relativierung, Systematisierung und konkordierende Summierung der philosophisch-theologischen Glaubenssätze. Insofern lehrt die scholastische Philosophie im übertragenen wie wörtlichen Sinne unter dem Dach der Kirche: in Klöstern oder an Domschulen. Gleichwohl wird diese die Sentenzen hinterfragende scholastische Schule von Anbeginn neben begeisterter Anhängerschaft auch erbitterten Widerstand ernten: Philosophen, die ganz aus dem Platonismus ihr Denken und ihre Welt- und Gottessicht beziehen, wittern in Abaelards Scholastik rasch Häresie und eine Intellektualisierung des Mysteriums. So auch ist die tiefe Gegnerschaft zwischen Abaelard und Bernhard von Clairvaux zu erklären, ebenso die Verurteilung Abaelards zu »ewigem Schweigen« und seine Arretierung in klösterlichem Exil gegen Ende seines Lebens.

Doch dem Siegeszug der scholastischen Methode in allen Wissenschaftsbereichen des Hochmittelalters tat dies keinen Abbruch. Die Scholastik konnte nicht aufgehalten werden, die Werke ihres Begründers Abaelard wurden zwar in Rom verurteilt und demonstrativ dem Feuer übergeben, doch waren längst Abschriften im Umlauf. Man konnte Abaelard zum Schweigen verurteilen, seine Schriften hingegen waren in der Welt und stießen unter seinen Schülern und Anhängern ein nicht enden wollendes scholastisches Gespräch an, mit dem Ziel, die Wahrheit durch den kritischen Diskurs, durch die Gegenüberstellung von Sentenzen, von Für und Wider, sic et non, herauszufiltern und damit geklärt und rein vor Augen zu haben.

In Abaelards Umkreis tritt uns auch eine Frau entgegen: Héloïse. Sie war seine Geliebte und Ehefrau, vor allem aber: seine Schülerin. Zwar haben sich von ihr keine eigenständigen philosophischen Schriften erhalten, wohl aber Briefe, die sie als kluge, scharfsinnige, unbequeme, überraschend unverkrampfte und undogmatische Denkerin zeigen.

Héloïse (um 1099 –1164)

Die Logik der Liebe

Im Jahre 1142 wendet sich der hochgebildete und überaus angesehene Abt des Klosters Cluny Petrus, genannt Venerabilis (der Verehrungswürdige), in mehreren Briefen an die Äbtissin des Klosters von Le Paraclet bei Nogent-sur-Seine. Ihr Name: Héloïse. Zunächst bekundet der Abt der frommen und angesehenen Nonne sein Beileid, denn wenige Wochen zuvor, am 21. April, starb im Kloster von Saint-Marcel-de-Chalons Pierre Abaelard, der Begründer der Scholastik in Frankreich und nach Ansicht vieler der berühmteste Philosoph seiner Zeit. Héloïse und Abaelard waren befreundet, ja mehr noch: Sie waren ein Liebespaar – unverhohlen und vor den Augen der Öffentlichkeit. Nicht nur die Zeitgenossen wussten von dem Verhältnis der beiden. Auch von der Nachwelt wurde beider Geschichte wieder und wieder erzählt und tradiert. Héloïse und Abaelard wurden schlechthin zum Sinnbild eines tragischen Liebespaars. Und bis zum heutigen Tag pilgern glücklich und unglücklich Liebende zum Grab der beiden auf dem Friedhof Père Lachaise in Paris. Denn die sterblichen Überreste ruhen in einem Grab. So sind Héloïse und Abaelard zumindest im Tode vereint. Und beider Namen werden in der langen Reihe berühmter Männer und Frauen immer in einem Atemzug genannt.

Aber Héloïse galt nicht nur als Abaelards Geliebte. Sie war dem Scholastiker eine ebenbürtige Gesprächspartnerin. Bereits Petrus Venerabilis wusste das. In einem seiner anteilnehmenden Briefe an die gelehrte Äbtissin nach dem Tod ihres Herzensfreundes rühmt er sie wegen ihrer Liebe zur Weisheit, würdigt als frommer Kirchenmann aber auch ihren Willen zum Verzicht: »Als wahrhafte Philosophin habt Ihr für das Evangelium von der Logik, für den Apostel von der Naturlehre, für Christus von Platon, für das Kloster von der Akademie abgelassen. […] Wie eine Lampe müsst Ihr gleichzeitig brennen und erleuchten. Ihr seid Schülerin der Wahrheit, aber im Amte, dessen Last Euch anvertraut ist, seid Ihr zu gleicher Zeit Lehrerin der Demut.« Und ein andermal bedauert er, dass die anregende Unterhaltung mit Héloïse nur brieflich geschehen kann und sie nicht Äbtissin des Frauenkonvents von Cluny ist: »Es täte mir wohl, ein solches Gespräch mit Euch weiterzuführen, so sehr bin ich entzückt von Eurer Gelehrsamkeit, so sehr zieht mich das Loblied an, das nicht wenige Menschen mir gegenüber auf Eure Frömmigkeit angestimmt haben. Hätte es Gott nur gefallen, dass unsere Abtei von Cluny Euch ihr Eigen hätte nennen können!«

Doch wer war Héloïse? Vieles ist für uns Heutige im trüben Dunst der Geschichte verloren gegangen. Sie selbst hat keine philosophischen Traktate hinterlassen. Und doch schält sich, untersucht man die überlieferten Briefe und Dokumente, aus dem Nebel ein greifbarer Schemen, der jenseits aller romantischen Verbrämung der Geliebten Abaelards eine historische Persönlichkeit offenbart, die als verstandesscharfe, philosophisch und theologisch gebildete und darüber hinaus verantwortungsbewusste, klug agierende Priorin und Äbtissin nicht von ungefähr die Achtung und Bewunderung ihrer Zeitgenossen erntete.

Gleichwohl ist Héloïses Schicksal so eng und unentwirrbar mit dem Pierre Abaelards verknüpft, dass man beider Leben erzählen muss, um die Umstände ihrer schicksalhaften Verbindung und deren Konsequenzen nachzeichnen zu können.

Ein wissensdurstiges Mädchen

Héloïses genaues Geburtsdatum ist nicht bekannt. Ebenso weiß man über ihre Herkunft nur wenig. Sie kommt um das Jahr 1099 in der Loire-Region zur Welt. Ihre Mutter heißt Hersendis. Der Name des Vaters ist nicht überliefert. Hersendis gehört dem Hochadel an. Sie wird später Priorin der Abtei Fontevrault, eines der wichtigsten Klöster des Landes. Solch eine kirchliche Karriere verheirateter Männer und Frauen, die sogar Kinder haben, ist zur damaligen Zeit weder unüblich noch selten. Dieser Schritt entspricht vielfach einem echten religiösen Verlangen. Zudem ist der Eintritt in einen Orden auch eine soziale Rückversicherung, gerade für Ledige, Witwen oder Menschen, die einen herben Schicksalsschlag hinnehmen mussten und deswegen Schutz und Auskommen hinter Klostermauern suchen. Was für Hersendis die Motivation war, sich dem Ordensleben zu weihen, wissen wir nicht. Jedenfalls hat sie eine Tochter, Héloïse, die sie ihrem Bruder Fulbert zur Erziehung übergibt. Dieser ist Kanoniker in Paris, ein frommer und wohlhabender Mann, der auf der Seine-Insel unweit der Kathedrale Notre-Dame lebt (die gleichwohl noch ein kleinerer und schlichterer Vorgängerbau der hochgotischen Kirche ist, die wir heute kennen). Fulbert ist ein großherziger Mann, der seiner Nichte die beste Bildung und Ausbildung zukommen lässt, die es damals für ein Mädchen nur geben kann. Früh wird ihr scharfer Verstand offenbar, ihre Neigung zu philosophischem Denken. Der Onkel fördert dies, augenscheinlich ist er stolz auf seine Nichte, ist vielleicht ein wenig in sie vernarrt, zumal sie von Zeitgenossen als außerordentlich schön gepriesen wird. Fulbert wohnt, wie auch andere Kanoniker von Notre-Dame, nicht in einem Kloster, sondern in einem von etlichen Domherrenhäusern auf der Insel, die gleichwohl im Gassengewirr ein Ensemble bilden und vielleicht sogar von einer Mauer umfriedet sind und sich so gegen die Häuser der Handwerker, Händler und Arbeiter abgrenzen, die damals noch den engen Bezirk der umgürteten Stadt bevölkern.

Fulbert kommt um das Jahr 1116 dem Wissensdrang seiner intelligenten Nichte nach und stellt für sie den bekanntesten Philosophen seiner Zeit als Hauslehrer ein: Pierre Abaelard. Mehr noch: Abaelard wohnt – das ist praktischer – sogar in Fulberts Haus und ist so jederzeit verfügbar. Der Philosoph freilich ist nicht nur von der Liebe zur Weisheit beseelt, sondern auch mit dem Geist des Kalküls begnadet. Er will nämlich die schöne Héloïse nicht nur in Logik und Dialektik unterrichten, sondern auch in ganz anderen Dingen. Sein Plan wird aufgehen …

Lehrjahre eines Meisters

Pierre Abaelard wird im Jahre 1079 im bretonischen Le Pallet bei Nantes als Sohn des Ritters Berengar und dessen Frau Lucia geboren. Als junger Mann verzichtet er zugunsten seiner jüngeren Brüder Raoul und Dagobert auf sein Erstgeburtsrecht und den kriegerischen Ritterstand und lässt sich sein Erbe ausbezahlen. Abaelard hat andere Lebenspläne: Er will studieren. Das Studium beinhaltet nach der klassisch-antiken Einteilung die sieben freien Künste (septem artes liberales): das »Trivium« Grammatik, Rhetorik, Dialektik (Logik) und das »Quadrivium« Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik. Im späten 11. Jahrhundert stehen jedoch Philosophie und Theologie im Mittelpunkt, wobei die Philosophie – darunter versteht man damals Logik und Dialektik – gleichsam nur die Dienerin der Wissenschaft vom Glauben ist. Es gibt zu dieser Zeit noch keine Universitäten als königliche oder städtische Einrichtungen mit bestallten Professoren, sondern einzelne Gelehrte, die an ihren Wohnorten, meist in ihren Privaträumen, Unterricht halten. In der Regel sind es Kleriker, die in Domherrenarealen oder als Mönche und Äbte in Klöstern leben und hier ihre Schüler um sich scharen. Der Ruhm dieser Gelehrten verbreitet sich – obgleich sie keine akademische Institution im Rücken haben – durch ihre Schriften und Briefe, aber auch durch die Mundpropaganda rasch im gesamten christlichen Abendland, und so ist es nicht verwunderlich, dass aus ganz Frankreich, ja sogar aus anderen europäischen Ländern junge Männer herbeiströmen, um gegen Zahlung von Kost, Logis und Studiengebühr bei einem dieser Philosophen Schüler zu werden. Auch werden damals noch nicht klassische Vorlesungen über ein Wissensgebiet gehalten, sondern es werden philosophische und theologische lectiones geführt, Diskussionen und Streitgespräche über einen bestimmten Lehrsatz, der mit logischen und dialektischen Mitteln, auf der Grundlage von These, Antithese und Synthese auf seine Wahrheit überprüft und in seiner Bedeutungsbreite erörtert wird. Diese mit Mitteln der Vernunft sich erschließende Weisheitslehre, die auch nicht vor tradierten Glaubenssätzen haltmacht, ist die Basis der sich formierenden Scholastik, zu deren ersten und besten Vertretern bald auch Pierre Abaelard gehören wird.

Abaelard macht sich nun auf – mit dem Segen seines Vaters, der selbst einen Hang zur Philosophie hat –, um bei den bekanntesten Gelehrten Frankreichs zu studieren: Zunächst wandert er nach Loches, wo Roscelin von Compiègne lehrt. Pierre Abaelard wird in den sieben freien Künsten unterrichtet, wobei ihn, wie er gesteht, Geometrie und Arithmetik, Musik und Astronomie nur wenig interessieren. Das Trivium jedoch schlägt den jungen Studenten ganz in den Bann. Vor allem die antiken Autoren Platon, Aristoteles und Cicero weiten sein Denken und schärfen seinen Stil. Nach Zwischenstationen in Angers und Tours zieht Abaelard nach Paris, das damals zwar Königsstadt ist, aber noch keineswegs das geistig-kulturelle Zentrum Frankreichs darstellt (das Herrschaftsgebiet des Königs ist im Wesentlichen auf die Region Francia, in etwa der heutigen Île de France vergleichbar, beschränkt). Doch in Paris, das wiederum kaum über die beiden Inseln in der Seine hinausreicht, haben sich im Schatten der Kathedrale Notre-Dame und der umliegenden Klöster ein paar Gelehrte niedergelassen, deren Ruf und Ruhm weit über die Stadt hinaus strahlen. Einer von ihnen ist Guillaume (Wilhelm) von Champeaux, und bei ihm will Abaelard in die Lehre gehen. Doch bald kommt es zwischen Schüler und Meister zu Unstimmigkeiten. Abaelard, das beweist auch sein ganzes späteres Verhalten, ist nicht nur ein kluger Kopf mit messerscharfem Verstand, er besitzt auch ein gesundes Selbstvertrauen, das gleichwohl an Arroganz grenzt. In dialektischen Streitgesprächen mit Guillaume bringt er seinen Meister nicht nur argumentativ in Bedrängnis, er schwingt sich auch bald zu der Haltung auf, klüger als Guillaume und unumstößlich im Recht zu sein. Später hat Abaelard dies in einem langen Bekenntnisbrief offen eingestanden (ohne es zu bereuen): »Ich besuchte eine Zeit lang seine Schule und war anfangs ganz wohl bei ihm gelitten; bald aber wurde ich ihm höchst unbequem, da ich von seinen Sätzen einige zu widerlegen versuchte und mir wiederholt herausnahm, ihn mit Gegengründen anzugreifen, wobei ich ihm einige Male sichtlich überlegen war. Auch die bedeutendsten meiner Mitschüler gerieten darüber sehr in Entrüstung, umso mehr, als ich der Jüngste war und von allen die kürzeste Studienzeit hinter mir hatte. Und so begann die lange Kette meiner Leiden, die noch immer ihr Ende nicht erreicht haben.«

Wachsender Ruhm

Bereits im Jahre 1102, er ist dreiundzwanzig, dünkt sich Abaelard reif genug, selbst Vorlesungen zu halten und Schüler um sich zu scharen. Nicht Paris soll es sein, da hier Guillaume, mit dem er offen bricht, noch immer die Koryphäe ist, sondern eine andere königliche Stadt: Melun. Abaelard erinnert sich: »Und schon fasste ich einen Schauplatz für meine künftigen Taten ins Auge: nämlich Melun, einen Ort, der damals als königliche Residenz von großer Bedeutung war. Mein Lehrer [Guillaume] merkte meine Absicht, und um meine Schule möglichst entfernt von der seinigen zu halten, bot er, solange ich seine Schule noch besuchte, insgeheim alle Mittel auf, um die Einrichtung meiner eigenen zu verhindern und mir den Ort [Melun], den ich gewählt hatte, unmöglich zu machen. Allein, er hatte sich mit einigen einflussreichen Herren des Landes verfeindet; mit ihrer Hilfe führte ich meinen Plan zum Ziel, und gerade seine offenkundige Missgunst verschaffte mir das Vertrauen der Mehrzahl.«

Einer der »einflussreichen Herren«, die den jungen Abaelard protegieren, ist Robert de Melun, der – ein gebürtiger Engländer – in Paris studiert hat und später ebendort Theologie lehrt. Neue Besen kehren bekanntlich gut, und so verlassen bald einige Studenten Guillaume de Champeaux und folgen Abaelard nach Melun. Nachdem es auch hier bald zu Intrigen und Anfeindungen gegen den neuen Dozenten kommt, verlegt Abaelard seinen Wirkungsort nach Corbeil. Immer mehr Studenten strömen zu ihm, sein guter Ruf als Dialektiker verbreitet sich rasch von Mund zu Mund, oder, wie er selbst es umschreibt: »So wuchs meines Ruhmes wegen mein Selbstvertrauen immer mehr […].«

Lehre und Forschung nehmen Abaelard ganz in Beschlag, tagsüber unterrichtet er die wachsende Zahl von Studenten, nachts liest er philosophische und theologische Traktate und verfasst eigene Schriften. Er ist unermüdlich, ein Privatleben scheint er nicht zu haben, ein Liebesleben wird verdrängt. Irgendwann in diesen Jahren kommt der geistige und körperliche Zusammenbruch, ein Burn-out, wie man heute sagen würde: Er verlässt seine Studenten und geht zurück nach Le Pallet, in den Schoß seiner Familie, um dort Kraft zu tanken und sich auf die weiteren Herausforderungen vorzubereiten.

Die sind tatsächlich mehr als groß: Abaelard kehrt nicht zu seinen Studenten nach Corbeil zurück, sondern geht nach Paris. Er mimt den Reumütigen und bittet Guillaume de Champeaux, ihm in der Rhetorik den letzten Schliff zu geben. Guillaume, treuherzig und etwas naiv, nimmt den zerknirschten Studenten wieder auf. Aber schon bald kommt es erneut zu Auseinandersetzungen. Abaelard kann und will sich nicht unterordnen, und tatsächlich scheint er in den meisten Disziplinen dem Meister überlegen zu sein. Er schart wieder eigene Schüler um sich, und Guillaume zieht sich resigniert ins Privatleben nach Châlons-en-Champagne zurück, nicht ohne einen seiner treuen Anhänger auf seinen Lehrstuhl gehievt zu haben. Abaelard hingegen wird nach Hause, in die Bretagne gerufen, denn seine Mutter Lucia und sein Vater Berengar haben sich, nachdem alle Söhne erwachsen sind und der elterlichen Aufsicht nicht mehr bedürfen, entschieden, in ein Kloster einzutreten, um dort einen gesicherten Lebensabend zu verbringen und etwas für ihr Seelenheil zu tun. Abaelard eilt also nach Le Pallet, ordnet als ältester Sohn die Familienangelegenheiten und kehrt 1114 nach Paris zurück, wo er an der Schule von Notre-Dame einen Lehrauftrag für Dialektik und Theologie annimmt. Nachdem er auch Anselm von Laon, den einstigen Lehrmeister Guillaumes, in einer öffentlichen Schau-Kommentierung einer kniffligen Bibelstelle (nach nur einer Nacht Vorbereitung) bloßgestellt und übertroffen hat, gilt Abaelard bei den Studenten in Paris als der »Star« unter den Gelehrten. Abaelard kann sich der Schüler, die von ihm unterrichtet werden wollen, kaum erwehren. Der mit Abaelard bekannte Benediktinermönch Fulko von Deuil bestätigt das: »Die ferne Bretagne schickte dir [Abaelard] ihre ungeschliffenen Menschen, um sie zu bilden. Die Bewohner von Anjou wurden ihrer alten Rohheit Herr und begannen, dir zu dienen. Leute aus dem Poitou, aus der Gascogne, Iberer, Normannen, Flamen, Teutonen und Sweben lobten dich einstimmig und folgten dir eifrig. Alle Bewohner der Stadt Paris und der Provinzen Galliens, ob nah oder fern, dürsteten danach, dich zu hören, als ob sie der Wissenschaft nirgendwo anders begegnen könnten als bei dir.«

Eine Liebe und ihre Folgen

Abaelard ist fünfunddreißig Jahre alt. Er wird von vielen verehrt, bewundert und beneidet: Seine zahlreichen zahlenden Schüler bringen ihm gutes Geld ein. Er ist ein Mann in den besten Jahren, gebildet, erfolgreich, nach eigenem Zeugnis attraktiv. Er hat seine Leidenschaft, die Philosophie, zum Beruf gemacht. Doch etwas fehlt ihm, das wird ihm in jenen Jahren des äußeren Erfolgs mehr und mehr bewusst: die Liebe. Ihm fehlt eine Frau, die ihm Wärme und Verständnis entgegenbringt, bei der er, der sich immer gegen andere hat behaupten müssen, sich auch einmal anlehnen darf. Er hat dieses Bedürfnis lange Zeit verdrängt, Erfolg und Arbeit leisteten dem Vorschub. Aber schon einmal hat er einen geistigen Zusammenbruch erlitten. Nun, in Paris, an der Schule von Notre-Dame, auf dem Zenit dessen, was einem Gelehrten seiner Zeit erreichbar scheint, fühlt er sich bei aller Betriebsamkeit, bei allem Erfolg doch leer und unbefriedigt.

Da wird er eines Tages auf eine schöne junge Frau aufmerksam, die ihm in den engen Gassen der Île de la Cité begegnet. Er erkundigt sich nach ihr: Es handelt sich um die noch nicht zwanzigjährige Héloïse, Nichte des Domherren Fulbert. In der Kanonikerstadt um Notre-Dame kennt man sich, weiß Geschichten voneinander zu erzählen, und so erfährt Abaelard, dass Héloïse eine wissensdurstige junge Frau ist, die Latein beherrscht, in der Grammatik und der Lektüre der antiken Autoren und der Kirchenväter bewandert ist, sich für Philosophie und Theologie interessiert. Sie hat ein paar Jahre lang ihre Bildung bei den klugen Nonnen von Notre-Dame d’Argenteuil erhalten. Nun ist sie zurück in Paris und will weiter studieren, anstatt sich auf eine Ehe und das Dasein als Hausfrau und Mutter vorzubereiten. Was zur damaligen Zeit für eine Frau als beinahe undenkbar und geradezu anstößig gilt, nimmt diese Héloïse für sich wie selbstverständlich in Anspruch: Sie erstrebt eine akademische Bildung, und ihr wohlmeinender, sie liebender Onkel Fulbert will ihr dies gewähren.

Abaelard fasst einen Entschluss: Er will diese junge Frau kennenlernen. Und: Er will mit ihr die körperliche Liebe teilen, die er sich bislang versagt hat (denn bislang fehlten ihm die Zeit und die Gelegenheit, und zu den käuflichen Frauen von Paris zu gehen, um »den schmutzigsten Verkehr mit Buhlerinnen« zu haben, stieß ihn ab). Die unbefriedigte Lust wird ihm mehr und mehr zum Stachel im Fleisch, wie er bekennt: »Ich wurde vom Fieber des Hochmuts und der Wollust verzehrt.« Er geht bei seinem Vorhaben planmäßig vor. Und er ist sich seiner Sache sicher, zumal er ein strotzendes Selbstvertrauen besitzt, nicht nur als philosophischer Dozent, sondern auch als Mann. »Ich hatte«, brüstet er sich vor der Nachwelt, »einen derartigen Ruf, ich war mit solcher Jugend und Schönheit begnadet, dass ich keine Zurückweisung fürchten zu müssen glaubte, wenn ich eine Frau meiner Liebe würdigte, mochte sie sein, wer sie wollte.«

Abaelard hat sich wie ein Feldherr eine Strategie zurechtgelegt. Sein tadelloser Ruf als Bürger und Gelehrter soll ihm hierbei von Nutzen sein: »Ich trat, durch die Vermittlung einiger Freunde ihres Onkels [Fulbert], mit diesem in Beziehung. Sie bewegten ihn dazu, mich in sein Haus, das ganz in der Nähe meiner Schule lag, gegen einen Pensionspreis, den er festlegen würde, aufzunehmen. Ich gebrauchte dabei den Vorwand, dass mir bei meinem Gelehrtenberuf die Sorge für mein leibliches Wohl hinderlich sei und mich auch zu teuer zu stehen komme. Fulbert liebte das Geld; dazu kam, dass er darauf bedacht war, seiner Nichte dabei zu helfen, in ihrem Streben nach Gelehrsamkeit möglichst große Fortschritte zu machen. Indem ich seinen beiden Leidenschaften schmeichelte, erhielt ich ohne Mühe seine Zustimmung und erreichte das, was ich wollte.«

Fulbert glaubt nicht nur, durch dieses Abkommen einen gut zahlenden Kostgänger zu erhalten und quasi nebenbei für seine Nichte Héloïse gratis den besten Hauslehrer von Paris engagiert zu haben, er fühlt sich durch den berühmten Untermieter sogar in seiner Ehre und Eitelkeit geschmeichelt. Dass er sich den Wolf in den Stall geholt hat, worin er ein ihm teures Lamm hegt, ist ihm nicht bewusst. Im Rausch seines Triumphs schreibt Abaelard: »Er [Fulbert] überließ mir Héloïse ganz und gar zur Erziehung und bat mich obendrein dringend, ich möchte doch ja alle freie Zeit, sei es bei Tag oder bei Nacht, auf ihren Unterricht verwenden, ja, wenn sie sich träge und unaufmerksam zeige, solle ich mich nicht scheuen, sie zu züchtigen.«

Abaelard zieht also in das Haus des treuherzigen Fulbert und unterrichtet Héloïse in Dialektik und Rhetorik – und bald auch in der Liebe. Beide entdecken die Freuden der sinnlichen Lust, für beide ist es das erste Mal, und ob Abaelard seine Héloïse züchtigt, weil sie »träge« war oder weil dies zu ihrem Liebesspiel dazugehört, bleibt beider Geheimnis. Aus den Andeutungen, die sie in ihrem Briefwechsel hinterlassen haben, ist jedenfalls zu schließen, dass sie die körperliche Liebe als leidenschaftlichen Sinnenrausch durchlebt und genossen haben. Abaelard, vor Kurzem noch ein eher trockener, rational denkender Dialektiker, jubiliert:

»Ich kann es jetzt wohl kurz machen: Der Hausgemeinschaft folgte die Herzensgemeinschaft. Der Unterricht bot uns die Gelegenheit, uns ausgiebig unserer Liebe zu widmen, und die geheimen Schlupfwinkel, welche die Liebe sich wünschte, bot das Studium der Lektüre an. Sobald die Bücher aufgeschlagen waren, war alsbald mehr die Rede von der Liebe als von dem gelesenen Text. Es gab mehr Küsse als Lehrsätze. Die Hände fanden ihren Weg öfter zu den Brüsten als zu den Büchern. Die Liebe ließ öfter unsere Augen sich ineinander spiegeln, als das Lesen sie auf den Text hinlenken konnte. Um weniger Verdacht zu erregen, gab es zuweilen Schläge, aus Liebe, nicht aus wütender Erregung, aus Zuneigung, nicht aus Zorn, damit sie köstlicher wären als alle Salben. Schließlich unterließen wir in unserer Gier keine Abstufung der Liebe, und wenn sich die Liebe etwas Ungewöhnliches ausdenken konnte, wurde auch das ausprobiert. Da wir diese Freuden bis dahin noch nicht erfahren hatten, kosteten wir sie umso glühender aus und wurden ihrer nicht überdrüssig.«

Beide genießen nicht nur die körperliche Lust. Sie sind sich von Anfang an bewusst, dass sie auch intellektuell einander ebenbürtig und vom Schicksal füreinander bestimmt sind. Dies, dessen sind sie überzeugt, rechtfertigt ihr Tun auch vor Gott. Ihre Liebe mag nach den Konventionen des Moralkodex sündhaft und unehrenhaft sein, vor Gott jedoch folgen sie nur einer Bestimmung. Es ist das Gesetz der Liebe, das sie befolgen, das Recht der Liebe, das sie für sich ganz natürlich in Anspruch nehmen. Insofern lösen beide ihren Liebes- und Lebensanspruch aus den engen Konventionen ihrer Zeit und aus dem überhöhten Liebesideal des Minnesangs, das in den Dichtungen jener Zeit verklärt wird: Danach muss die Liebe des Sängers zur Hohen Frau unerfüllt bleiben, um sie nicht zu beflecken und um in der poetischen Liebesklage ein sublimierendes Äquivalent zu finden. Beinahe spöttisch spielt Héloïse in einem Brief auf diese Kunst des Minnesangs und seiner stets leidenden Protagonisten – Sänger wie Dame – an, wenn sie schreibt: »Welche Fürstin, welche Hohe Dame beneidete mich nicht um meine Freuden, um das Lager meiner Liebe?«

Freilich, die Liebe löst auch bei Abaelard die Zunge. Aber nicht das Leid, sondern die Freude und die Lust nötigen ihn, zur Feder zu greifen und dies in Reime zu fassen. Bald kursieren die Lieder unter den Studenten in Paris, bald werden sie in andere Regionen des Landes weitergetragen, rezitiert und auf Melodien gesungen, die der Autor ersann, oder die ihnen von bekannten Liedern entliehen wurden. Nicht nur die Studenten, auch Héloïse kennt und singt diese Weisen (und nur der naive Fulbert kennt sie nicht oder blendet alles aus, denn das Kostgeld, das Abaelard ihm zahlt, bedeutet ihm zu viel). Héloïse rühmt die plötzlich aufbrechende dichterische Ader ihres Geliebten: »Ihr habt so viele Gedichte und Liebesweisen geschrieben, die um ihres schönen Wortlauts und ihrer lieblichen Melodie willen oft und viel gesungen Euren Namen in aller Munde lebendig erhielten. Allein schon die Süße der Melodie hindert selbst die Ungebildeten daran, sie zu vergessen. Und das vor allem war der Zauber, mit dem Ihr den Frauen Seufzer der Liebe entlocktet. Die große Mehrzahl dieser Gedichte feierte unsere Liebe, und so klang mein Name in Kurzem weit hinaus in die Lande und weckte in mancher Frau die Eifersucht.«

Es ist offenkundig: Héloïse und Abaelard sind als Liebespaar nicht nur in der Öffentlichkeit bekannt, sondern sie werden sogar zum Urbild eines Liebespaars (wie später Tristan und Isolde oder Romeo und Julia – mit dem Unterschied, dass diese nur literarische Fiktionen waren). Abaelards Liebeslieder haben sich leider nicht erhalten, die Wogen der Jahrhunderte rissen auch sie ins Vergessen; einzig ein paar Klagelieder aus späterer Zeit sind überliefert – was wiederum viel über den tragischen Nimbus aussagt, den das Schicksal der beiden im Gedächtnis der Nachwelt trägt.

Das Verhältnis zeitigt bald Folgen: Während Héloïse, die ja ihr Brot nicht verdienen muss, in der Liebe aufblüht, wird Abaelard unter der verdoppelten Anstrengung als Dozent und Liebhaber immer nervöser und erschöpfter: »Je mehr mich diese Lust in Anspruch nahm, desto weniger Zeit hatte ich für die Philosophie und die Arbeit an den Vorlesungen. Es war mir überaus widerwärtig, zu den Vorlesungen zu gehen, und die dabei verbrachte Zeit wurde mir zur Qual, da ich die Nachtstunden für die Liebe brauchte und den Tag für das Studium übrig behielt. Bei der Vorlesung wurde ich zunehmend nachlässig und lau, sodass ich schon nichts mehr aus neuer Eingebung, sondern alles nur noch aus Gewohnheit vortrug. So war ich nur noch ein Herunterleierer von früher Ausgedachtem.«

Nicht nur die Studenten merken, wie unkonzentriert und fahrig ihr Meister ist. Auch Fulbert kommen die Gerüchte irgendwann zu Ohren, und er muss erkennen, dass es wenig nützt, um des Mietgeldes willen, das er bezieht, die Wahrheit weiterhin zu verdrängen. Er fühlt sich von Abaelard zutiefst enttäuscht, sein Vertrauen missbraucht, seine Ehre als Vormund, Bürger und Kanoniker befleckt. Aber er will offensichtlich den Schaden begrenzen. Also verweist er zwar seinen Mieter des Hauses, verzichtet aber auf eine Anzeige beim Rat oder gar auf die Forderung nach Genugtuung. Abaelard bezieht wieder eine eigene Wohnung auf der Île de la Cité und unterrichtet weiter. Die Insel ist klein, und natürlich begegnen sich Abaelard und Héloïse weiterhin, und weiterhin wissen sie ihre Stelldicheins zu arrangieren. Abaelard gesteht im Nachhinein: »Der Gedanke an den erlittenen Skandal machte uns dem Skandal gegenüber unempfindlich.«

Die Sache wird offenbar: Héloïse ist schwanger und beichtet das Abaelard. Fulbert weiß noch nichts davon und unternimmt eine Reise. Dies nutzt Abaelard, um nachts heimlich bei seiner Geliebten einzusteigen. Er hat vorgesorgt: Als Mönch und Nonne verkleidet fliehen sie aus der Stadt. Beide ahnen nicht, dass sie diese Gewänder bis zum Lebensende werden tragen müssen.

Ein Ehehandel und eine grausame Rache

Sie können in die Bretagne entkommen und verstecken sich eine Weile in Abaelards Elternhaus, wo inzwischen dessen Schwester wohnt. Hier bleibt Héloïse bis zur Niederkunft. Im Jahre 1117 bringt sie einen Sohn zur Welt, der auf den Namen Astralabius getauft wird.

Fulbert im fernen Paris ist indessen über die Vorkommnisse nicht nur entsetzt, er wird aus gekränkter Ehre und verratenem Vertrauen schier verrückt. Abaelard, gerissen wie stets, nutzt den Umstand, dass Fulberts gebrochenes Herz nicht auf Rache sinnt, und bietet dem Kanoniker eine Abmachung an: Er wolle Héloïse heiraten, das Kind solle in der Bretagne aufwachsen, um so die öffentliche Schande gering zu halten. Allerdings stelle er, Abaelard, eine Bedingung: Die Ehe mit Héloïse solle mit Rücksicht auf seinen guten Ruf geheim bleiben. Fulbert ist einverstanden. Der Konvention wäre damit Genüge getan. Vor Gott stünden Abaelard und Héloïse in einer rechtmäßigen Verbindung, vor der Öffentlichkeit bliebe dies unbekannt. Die Frucht der Verbindung, Astralabius, würde als »Bankert« in der fernen Bretagne aufwachsen, man würde ihn später in ein Kloster geben und die Schande hinter hohen Mauern einschließen.

An alles ist gedacht, nur an eines nicht: Wie wird Héloïse dieses Ansinnen aufnehmen? Wird sie sich nicht in ihrer Liebe, ihrer Ehre verletzt fühlen? Die Gefühle der jungen Frau spielen bei diesem Handel keine Rolle: Abaelard und Fulbert tauschen den Friedenskuss, und alles scheint damit besiegelt. Abaelard reist in die Bretagne, um Héloïse zurück nach Paris zu holen. Deren Einverständnis setzt er wie selbstverständlich voraus und ist perplex, als sie sich diesem Vorhaben widersetzt: Nein, sie wolle Abaelard nicht heiraten. Lieber will sie auf die Ehrenhaftigkeit des Ehestandes verzichten. Ob sie ihn denn nicht liebe, fragt der überraschte Abaelard. Doch, antwortet sie, aber gerade deshalb wolle sie seine Geliebte bleiben und nicht zur Ehefrau herabgewürdigt werden. Überdies, so Héloïse, glaube sie, dass auch Abaelard nicht für die Ehe geschaffen sei:

»Denkt nur an die Lage, in die Euch eine rechtmäßige Verbindung brächte. Was für ein Durcheinander! Schüler und Kammerzofen, Schreibtisch und Kinderwagen! Bücher und Hefte beim Spinnrocken, Schreibrohr und Griffel bei den Spindeln! Welcher Mann kann sich mit der Betrachtung der Schrift oder mit dem Studium der Philosophie abgeben und dabei das Geschrei der kleinen Kinder, den Singsang der Amme, der sie beruhigen soll, die geräuschvolle Schar männlicher und weiblicher Dienstboten hören? Wer mag die Unreinlichkeit kleiner Kinder ertragen? Die Reichen tun dies wohl, werdet Ihr sagen. Ja, ohne Zweifel: Sie haben in ihrem Schloss oder ihrem geräumigen Wohnsitz eigens vorbehaltene Gemächer, das Geld kostet sie in ihrem Überfluss keine Mühe, und sie kennen die Sorgen eines jeden Tages nicht. Allein die Lage eines Philosophen ist eine andere als die der Reichen, und jene, die den Reichtum suchen oder deren Leben den Dingen dieser Welt verhaftet ist, geben sich kaum dem Studium der Heiligen Schrift oder der Philosophie hin.«

Es ist aus heutiger Sicht ein überraschend emanzipierter Ansatz, den Héloïse vertritt. Doch mit solchen Begriffen zu jonglieren hieße, die damalige Zeit nur als Widerspiegelung moderner Denkmuster zu begreifen. Ob es Héloïse bei ihrer Forderung tatsächlich mehr um Abaelards Unabhängigkeit ging oder ob ihr Gefühl überwog, als Ehefrau weniger wertgeschätzt zu werden denn als Geliebte, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, was an ihrer Darlegung von Kalkül gelenkt war und was von einem spontanen Instinkt. Möglich, dass ihre Forderung vom damals aufkommenden Minneideal und dessen Darstellung der hohen, absoluten Liebe beeinflusst war, wenngleich wiederum der Verzicht auf die vollzogene Liebe, wie er bei den Trouvères und Minnesängern gepriesen wird, wenig mit dem bedingungslosen Auskosten fleischlicher Freuden zu tun hat, wie Abaelard und Héloïse sie genossen. Jedenfalls behauptet Abaelard in einem später verfassten Bericht noch: »Sie [Héloïse] stellte mir dar […], wie viel lieber es ihr wäre, den ihr mehr zur Ehre gereichenden Namen einer Liebhaberin zu tragen als den einer Gattin, sie, die allein der freien Liebe meinen Besitz verdanken, nicht mich mit den Banden der Ehe fesseln wolle.«

Abaelard referiert dies zwar in seinem Brief an einen Freund, einer Bekenntnis- und Verteidigungsschrift, doch den tatsächlichen Sinn hinter Héloïses Worten scheint er zum damaligen Zeitpunkt nicht zu begreifen. Jedenfalls schert er sich wenig um die Willensäußerung seiner Geliebten und besteht darauf, sie zu seiner Ehefrau zu machen. Verzweifelt versucht Héloïse, ihren Standpunkt zu verdeutlichen, wobei sie nicht mit derben Worten spart, ja sogar das hehre Minneideal konterkariert: »Nichts – Gott weiß es – habe ich je bei Euch gesucht als Euch selbst; Euch nur begehrte ich, nicht das, was Euer war. Kein Ehebündnis, keine Morgengabe habe ich erwartet; nicht meine Lust und meinen Willen suchte ich zu befriedigen, sondern den Euren, das wisst Ihr wohl. Mag der Name Gattin heiliger und ehrbarer scheinen, ist doch ein anderer Name meinem Herzen immer süßer gewesen, der Eurer Geliebten oder sogar, lasst es mich sagen, der Eurer Konkubine, Eurer Dirne. Mir schien, je mehr ich mich um Euretwillen demütigte, desto mehr wollte ich dadurch Gnade vor Euren Augen finden, und umso weniger dachte ich, Eure ruhmreiche Bestimmung zu behindern.«

Alle klaren Worte, alle Überzeugungsversuche, alles Betteln, alle Vorhaltungen helfen Héloïse nichts: Sie hat sich nach den Konventionen und Gesetzen der Zeit ihrem Vormund Fulbert zu beugen. Und der ist, um öffentliche Schande von der Familie und seinem Namen fernzuhalten, mit dem Ehehandel einverstanden. Héloïse schwant Schlimmes: Sie kennt ihren Onkel gut, weiß um seine Unversöhnlichkeit, um sein uneingestandenes Lechzen nach Vergeltung für die erlittene Schmach, dass in seinem Hause »Unzüchtiges« geschah und Abaelard ihn vorführte. Und sie weiß auch, dass ihre Liebe und die Abaelards, die wie ein höfischer Roman begann, nun in den Schmutz der Alltäglichkeit gezogen wird. Resigniert und hellsichtig zugleich warnt sie Abaelard: »Dies ist das Einzige, was uns zu tun bleibt, wenn wir uns alle beide verlieren wollen und uns einen Kummer bereiten wollen, der unserer Liebe gleichkommt.« Abaelard wird viel später – zu spät – sich und der Welt eingestehen müssen, dass Héloïse »das Licht des prophetischen Geistes gegeben war«.

Die Trauung wird heimlich und des Nachts vollzogen, in einer ungenannten Kirche von Paris, nur im Beisein des Onkels Fulbert. Doch der hat kurz nach der Hochzeit nichts Besseres zu tun, als die Angelegenheit entgegen der mündlichen Abmachung hinauszuposaunen. Denn seiner Ansicht nach ist damit seiner verletzten Ehre Genüge getan. Die Neuigkeit verbreitet sich rasch in ganz Paris: bei den Studenten und Kanonikern, in den Bürgerhäusern, ja selbst auf den Märkten, wo die Klatschmäuler darüber lästern. Doch Fulberts Kalkül geht nicht auf: Als Héloïse vom Wortbruch ihres Onkels hört, präsentiert sie sich in der Öffentlichkeit keineswegs stolz als angetraute, ehrbare Frau des berühmten Abaelard. Nein, sie reagiert beschämt und zutiefst verletzt, behauptet, diejenigen, die behaupteten, sie sei verheiratet, lögen, ihr Onkel und Vormund Fulbert eingeschlossen. Der reagiert verständlicherweise ungehalten, droht seiner Nichte, versucht, sie einzuschüchtern. Und Abaelard? Statt seiner Frau beizuspringen, sie vor Fulbert zu schützen, mit diesem vielleicht den offenen Streit zu wagen, will er die Angelegenheit elegant vertuschen: Er bringt seine junge Frau in ein Nonnenkloster nach Argenteuil bei Paris. Sie ist dort nicht Gast auf Zeit, sondern Abaelard zwingt sie, das Nonnengewand anzulegen (den Schleier freilich, das Zeichen eines Ordensgelübdes, nimmt sie einstweilen noch nicht). So kann er sicher sein, dass sie nicht weiterhin in der Öffentlichkeit gegen Fulbert und ihn opponiert. Fulbert und seine Familie sind brüskiert: Nun glauben sie (und in gewisser Weise zu Recht), dass Abaelard Héloïse nur für eigene Zwecke missbraucht habe, um sie bei erstbester Gelegenheit in die Klausur abzuschieben (es ist damals noch kein Widerspruch, als Verheiratete das klösterliche Leben zu wählen). Die Familienehre, vor Kurzem durch die Hochzeit noch wiederhergestellt, ist nun endgültig ruiniert. In den Gassen von Paris lachen die Spötter über den gutgläubigen Fulbert, der sich von einem jungen Bretonen (die als ungehobelt gelten) so hat brüskieren lassen.

Fulbert sinnt auf Rache: Er dingt zwei grobe Handlanger und besticht Abaelards Diener. Eines Nachts, als Abaelard im Tiefschlaf ist, gehen Fulberts Schergen bewaffnet zu Abaelards Haus, der Diener öffnet ihnen bereitwillig. Sie schleichen sich in Abaelards Schlafgemach, überwältigen und kastrieren ihn. Es ist eine archaische Strafmaßnahme, und so auch versteht Abaelard sie, wenn er später schreibt: »Sie schnitten mir von meinem Leib die Teile ab, mit denen ich sie beleidigt hatte.« Abaelard ist schwer verletzt, die Täter entkommen unerkannt. Im Haus ist Geschrei, Dienstmägde eilen herbei, versuchen, die Blutung zu stillen. Wider Erwarten überlebt Abaelard. Er ist nun ein Eunuch, ein Kastrat, und nach Ansicht des Alten Testaments sind Eunuchen Jahwe ein Gräuel. Nach damaliger Vorstellung ist dies die größte Schande, die man einem Mann zufügen kann.

Doch das Mittelalter ist keine Zeit der Gesetzlosigkeit, Paris kein Ort der Anarchie. Der Rat wird auf die Gräueltat aufmerksam, der König verlangt nach Sühnung dieses Verbrechens. Man nimmt Abaelards Diener ins Kreuzverhör, der verrät die Handlanger und nennt den Auftraggeber. Die Schergen werden gefasst und mit derselben Strafe belegt, die sie an Abaelard vollzogen: Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie das Alte Testament es verlangt. Man kastriert die Handlanger und den Diener und sticht ihnen die Augen aus. Fulbert kommt straflos davon, da er als Kanoniker einem höheren Stand angehört.

Die Tat scheint gesühnt, doch die Reaktion der Öffentlichkeit ist keineswegs von Genugtuung oder gar Häme geprägt. Im Gegenteil: Es überwiegt Mitleid für Abaelard und mehr noch für Héloïse. Bereits zum damaligen Zeitpunkt hat sich das Liebesverhältnis der beiden von einem realen Umstand entfernt und ist auf dem besten Wege zur idealisierten Legende. Die Liebe von Héloïse und Abaelard ist ein Symbol für die tragische Liebe per se. Bald entstehen erste Lieder, die durch fahrende Sänger verbreitet werden. Die Literarisierung und Romantisierung dieses Liebespaars, die bis in heutige Zeit andauern, haben ihren Anfang genommen. Fulko, Prior im Kloster von Deuil und ein Freund Abaelards, schildert Grauen und Mitleid, die die Zeitgenossen erfassten: »Fast die ganze Stadt hat sich in deinem [Abaelards] Schmerz verzehrt […]. Die Menge der Kanoniker, der vornehmen Kleriker, sie weint; deine Mitbürger, sie weinen, es ist eine Schande für ihre Stadt; sie grämen sich, ihre Stadt durch das Vergießen deines Blutes entheiligt zu sehen. Was soll ich über die Klagen aller Frauen sagen, die – dies ist die den Frauen eigene Art – so viele Tränen darüber vergossen haben, dich, ihren Ritter, verloren zu haben, so viele Tränen, wie wenn jede von ihnen ihren Gatten oder ihren Liebsten im Krieg hätte umkommen sehen!«

Der Philosoph Gottes

Die Bestrafung, die Fulbert ersonnen hat, rettet seinen guten Ruf nicht. Im Gegenteil: Von nun an verachten alle im Land ihn als den Auftraggeber einer widerwärtigen Untat, und die Schande, die er zu tilgen trachtete, wandelte sich auf wundersame Weise zu einer von den historischen Personen losgelösten und sublimierten Liebeslegende, in der Héloïse und Abaelard die verehrten Helden darstellen, er, Fulbert, hingegen den herzlosen Bösewicht. Und dennoch: Das Leben von Héloïse und Abaelard scheint zerstört zu sein (was indes ihren legendären Nimbus als unglücklich Liebende nur noch heller erstrahlen lässt). Auch Abaelard, verstümmelt und seelisch gebrochen, zieht sich nun in ein Kloster zurück. Zum einen, um so der Welt zu entfliehen, zum anderen, um seine »Sünde« (denn als solche begreift er – im Gegensatz zu Héloïse – seine Fleischeslust) zu büßen. Der Zölibat ist in jenem Jahrhundert zwar weitgehend sanktioniert, aber keineswegs zum unumstößlichen Gebot erhoben. Und so ist es für Abaelard und Héloïse kein Widerspruch, verheiratet zu sein (eine Scheidung ist nach damaligem Recht ausgeschlossen) und zugleich die geistlichen Gelübde abzulegen. Abaelard tritt in das berühmte Kloster von Saint-Denis nördlich von Paris ein, in dessen Kathedrale die Könige Frankreichs ihre letzte Ruhestätte haben. Um zu büßen, wäre eine kleine Eremitage irgendwo in der Provinz sicherlich geeigneter gewesen, aber Abaelard will sich keineswegs von der Welt zurückziehen. Vielmehr hofft er, in der königlichen Abtei weiterhin Wissenschaft und Lehre nachgehen zu können. Er will – und das ist neu – nun nicht mehr mit virtuoser Dialektik glänzen, sondern, wie er es nennt, »aus dem Philosophen der Welt der wahre Philosoph Gottes werden«.

Abaelard schreibt in jenen Jahren einen theologischen Traktat über die Trinitätslehre. Doch seine nie aufgegebene Selbstherrlichkeit macht ihm auch Feinde. Vor allem die Wertschätzung der menschlichen, von Gott verliehenen Vernunft, der Ratio, stößt bei den Glaubenslehrern auf Skepsis und Argwohn. Sätze Abaelards wie »Man kann nur glauben, was man auch verstanden hat« tragen nach damaliger Auffassung die Häresie bereits in sich. Die Mönche von Saint-Denis sind des intellektuellen, bisweilen auch arroganten Mitbruders bald überdrüssig und legen ihm einen Fortgang nahe. Abaelard zieht sich in ein kleines Priorat in Maisoncelles in der Brie zurück. Doch seine Schrift über die Trinität ist nicht so einfach aus der Welt zu bekommen. Auf dem Konzil von Soissons im Jahre 1121 bringen seine Gegner Alberich von Reims und Lotulf von Novara Abaelards Traktat zur Prüfung ein. Anhörung und Prozess verlaufen wie erwartet: Der Traktat wird als häretisch verurteilt (von einer förmlichen Inquisition, wie drei Jahrhunderte später üblich, ist man im 12. Jahrhundert noch weit entfernt), dessen Verfasser wird gezwungen, die eigene Schrift (es gibt damals ja nur handschriftliche Unikate!) dem reinigenden Feuer zu übergeben. Zudem wird der Autor zur Strafe ins Kloster Saint-Médard gebracht und dort unter Arrest gestellt.

Abaelard tut, wie ihm geheißen, aber mund- und denktot ist er noch lange nicht. Und er findet neue Freunde, die ihn schützen und bestärken. Einer von ihnen ist der neue Abt des mächtigen Klosters von Cluny, Petrus von Montboissier, der bereits von den Zeitgenossen Venerabilis, der Verehrungswürde, genannt wird. Er bestärkt Abaelard in dessen Vorhaben, bietet ihm auch Cluny als Exil an. Abaelard indes geht seinen eigenen Weg. Er erwirbt im sumpfigen Tal von Arduzon bei Nogent-sur-Seine ein Grundstück, wo er aus Holz, Lehm und Schilf eine Hütte und eine Kapelle erbaut und diese Einsiedelei Le Paraclet nennt, was man in etwa mit »der Ort des Heiligen Geistes« übersetzen kann. Doch lange bleibt Abaelard in dieser Eremitage nicht allein: Sein Ruf als Philosoph und Theologe ist ungebrochen, und bald kommen Studenten aus Paris und anderen Städten, um ihr Idol wieder dozieren zu hören. Sie siedeln sich um den Meister an und errichten eine Kirche und ein Kloster aus Stein. Abaelard doziert nicht nur, er schreibt auch weitere wissenschaftliche Schriften, die uns überliefert sind, so eine Einführung in die christliche Theologie und Sic et non – eine Schrift, die zur Grundlage der gesamten scholastischen Philosophie wird und worin er Skepsis, Zweifel und Verstand als gültige Werkzeuge der Wahrheitssuche und Schlüssel zur Weisheit anerkennt.

Und Héloïse? Das Schicksal bindet sie bald wieder an ihren einstigen Geliebten und Meister. Im Jahre 1129 vertreibt Abt Suger von Saint-Denis, dem der Frauenkonvent von Argenteuil unterstellt ist, die Nonnen. Dessen Priorin ist seit geraumer Zeit Héloïse, und Suger wirft den Klosterfrauen einen leichtfertigen Lebenswandel vor. In Wahrheit will er, der um Héloïses einstiges Verhältnis mit Abaelard weiß, wohl eher den unbotmäßigen Philosophen von Le Paraclet treffen. Gleichwohl: Ganz zölibatär lebt Héloïse in diesen Jahren nicht. Will man einem Brief Abaelards glauben, so kam es mehr als einmal im Kloster von Argenteuil zu heftigen leidenschaftlichen Vereinigungen. In einem Brief an Héloïse schreibt er: »Ihr wisst wohl noch, wie weit ich mich in meiner unbändigen Leidenschaft mit Euch vergaß, und zwar in einem Winkel des Refektoriums selber, da wir sonst keinen Ort hatten, wohin wir uns hätten zurückziehen können. Ihr wisst, sage ich, dass die Ehrfurcht vor einem der Heiligen Jungfrau geweihten Ort unsere Unzucht nicht aufhielt.«

Abaelard lädt die vertriebenen Nonnen von Argenteuil ein, sich auf dem Gelände von Le Paraclet niederzulassen. So geschieht es auch, und die Klosterschwestern unter ihrer Priorin (und später auch Äbtissin) Héloïse gründen dort einen neuen Konvent, der die Wirrnisse der Zeiten lange überstehen und erst 1792 in der Französischen Revolution aufgehoben wird.

Keineswegs führen Abaelard und Héloïse in den nun folgenden Jahren ein klösterliches Leben Seite an Seite auf demselben Klostergelände. Abaelard, dessen Ruhm wächst, wird in andere Konvente eingeladen, erntet für seine Schriften Lob und Anerkennung wie auch Ablehnung und Hass. Im Kloster von Saint-Gildas, wo er sich einige Zeit aufhält und zu dessen Abt er aufsteigt, wird er nach eigener Aussage beinahe Opfer eines Mordanschlags, als ihm hasserfüllte Mitbrüder Gift in den Messwein tröpfeln. Ein andermal bedroht man ihn mit einem Messer. Er übersteht alle Anschläge und Nachstellungen und dehnt seine Lehrtätigkeit, die sich auch in etlichen Briefwechseln mit gebildeten Männern seiner Zeit niederschlägt, sogar aus.

Advokatin der Liebe

Unter den Korrespondenzpartnern sticht auch eine Frau heraus: Héloïse, Äbtissin von Le Paraclet, einstige Geliebte Abaelards und noch immer dessen wissensdurstige Schülerin. In jenen Jahren nach 1129 verfasst Abaelard als Rechenschaftsbericht vor sich und der Nachwelt den Brief an einen Freund (auch unter dem Titel Historia calamitatum mearum/Meine Leidensgeschichte bekannt), worin er vordergründig reumütig sein Leben Revue passieren lässt und auch seine Leidenschaft zu Héloïse bekennt. Dieser Brief kursiert bald in etlichen Abschriften, und eine gelangt auch in Héloïses Hände. Es entspinnt sich eine Korrespondenz zwischen den einstigen Geliebten, die im Wesentlichen überliefert ist und selbst nach beinahe neunhundert Jahren nichts von ihrer anrührenden und erhellenden Frische verloren hat. Héloïse bekennt Abaelard, sie habe dessen Leidensgeschichte gelesen: »Ich bezweifle, dass irgendjemand, ohne zu weinen, den Bericht über derartige Prüfungen zu lesen oder zu hören vermag. Je lebhafter und eingehender Eure Schilderungen sind, desto lebhafter ist das Gefühl des Schmerzes, das sie aufs Neue in mir wecken.«

Abaelard hat zu jener Zeit das Kloster von Saint-Gildas verlassen und ist in die Nähe von Paris zurückgekehrt, auf den Hügel von Sainte-Geneviève, wo er wieder eine ihm ergebene Studentenschaft um sich schart. Von dort kümmert er sich auch um die geistlichen Belange des Nonnenkonvents von Le Paraclet: Er verfasst eine Ordensregel, schreibt Hymnen, Predigten und Gebete und führt eine Fassung des Vaterunser ein, in der nicht um das »panem quotidianum«, das »tägliche Brot« (nach dem Text des Evangelisten Lukas), gebeten wird als vielmehr um das »panem supersubstantialem«, das »zum Lebensunterhalt notwendige Brot« oder auch das »überwesentliche Brot« – ein kleiner, aber (auch theologisch) feiner Unterschied (was bald auch Abaelards Gegner wieder auf den Plan ruft).

Die Beziehung zwischen Héloïse und Abaelard bleibt also vertraulich, wenngleich nun auf einer anderen Basis, nämlich der zwischen einer Äbtissin, die für das körperliche und seelische Heil ihrer Schwestern verantwortlich ist, und ihrem gelehrten Meister, der ihr nicht nur Grundstück und Gebäude zugewiesen hat, sondern auch in theologischen Fragen mit Rat und Tat zur Seite steht. Und doch: Héloïse begreift die Liebe, die ja die Grundlage der Lehre Jesu Christi bildet, nicht nur als Nächstenliebe, als Caritas. Für sie ist wesenhafte Ausdrucksform göttlicher Liebe auch die erotisch erfüllte Liebe zweier Menschen, die sie in ihrer Liebe zu Abaelard, der Liebe einer Frau zu einem Mann, selbst hat erfahren dürfen. Von diesem Thema ist ihr Briefwechsel mit Abaelard durchzogen und beseelt (wenngleich Abaelard in seinen Antworten immer wieder aufs Allgemeine zielt und sein ehemaliges Liebesverhältnis mit Héloïse als Fehltritt und seine eigene Leidensgeschichte als gerechte menschliche und göttliche Bestrafung eines bußfertigen Sünders interpretiert). Héloïse hat längst den gesellschaftlichen Zenit dessen, was einer Frau ihrer Herkunft zu jener Zeit zu erreichen möglich ist, erklommen, da fragt sie den berühmten Philosophen Abaelard, der sich hinter theologischen Lehrmeinungen und schönen gedrechselten Worten zu verstecken sucht, unnachgiebig nach der Art und dem Wesen ihrer beider Liebe: »Nur das Eine sagt mir, wenn Ihr es könnt, warum Ihr nach unserem gemeinsamen Eintritt ins Kloster, den Ihr allein entschieden habt, mich derart vernachlässigt und vergessen habt, dass ich weder Eure Gegenwart noch Eure Worte fand, um meinen Mut wieder zu stärken, noch einen Brief von Euch erhielt, um mich in meinem Fernsein zu trösten. Sagt es mir, ich wiederhole es, wenn Ihr es könnt, oder ich werde meinerseits sagen, was ich denke und was auf den Lippen aller Welt ist. Begierde mehr als Zärtlichkeit hat Euch mit mir verbunden, mehr die Hitze der Sinne als die Liebe, und das ist der Grund, warum alle Bekundungen der Liebe, zu denen Euch die Begierden anregten, sich plötzlich verflüchtigten, als diese erloschen.« Er, Abaelard, empfinde sich als Büßer, seine Liebe zu Héloïse als Fleischessünde? Héloïse, die Äbtissin, hat eine andere, höhere, geläuterte Ansicht von ihrer Liebe zu diesem Mann, auch jetzt, im Stande der klösterlichen Keuschheit: »Mein Herz mag nirgendwo ohne Euch sein, aber, ich bitte Euch inständig darum, lasst es bei Euch geborgen sein; und es wird wohlgeborgen bei Euch sein, wenn es Euch gütig findet, wenn Ihr Liebe mit Liebe vergeltet, Großes mit Kleinem, Opfer mit Worten.« Sie ruft sogar Gott, den Allerhöchsten, den alles Verstehenden, der seinen eingeborenen Sohn auf die Erde gesandt hat, um die Menschheit mit sich zu versöhnen, als Fürsprecher in ihrer Angelegenheit an: »Im Namen dessen also, dem Ihr Euch geweiht habt, im Namen Gottes selbst, gebt mir, ich flehe Euch an, Eure Gegenwart zurück, so sehr es möglich ist, indem Ihr mir einige Zeilen des Trostes sendet.«

Abaelard wehrt ab, weicht aus: Er habe ihr nur deswegen nie ein Wort des Trostes und der Anteilnahme gesandt, weil er nicht gedacht habe, dass jemand wie sie, »der Gott all die Gaben seiner Gnade erwiesen hat, […] Kleinmütige zu trösten und die Erlahmenden aufzurichten, dass jene irgendeiner dieser Hilfen bedürfe«. Und wie solle er, Abaelard, andere Menschen trösten, sieht er sich doch selbst als den Geringsten an, als Sünder unter Sündern, als einen, der für seine Freveltat Gottes Strafe zu Recht erlitten hat. Héloïse widerspricht dem, ja sie, die Äbtissin, die ein Vorbild an Glaubensstärke sein sollte, klagt Gott selbst der Ungerechtigkeit an: »Für Männer, die beim sündhaften Ehebruch überrascht werden, wäre die Marter, die Ihr erlitten habt, als Strafe hart genug gewesen, und was andere durch das Vergehen des Ehebruchs verdient hätten, habt Ihr infolge Eurer rechtmäßigen Ehe erlitten.« Solch eine Äußerung muss auf einen Menschen des Mittelalters nicht nur sündhaft wirken, sondern geradezu ungeheuerlich, außerhalb dessen, was seinem Verstand denkbar ist. Auch Abaelard ist entsetzt, und er weist Héloïse zurecht, sie werfe Gott seine, Abaelards, Bekehrung vor, »anstatt, wie es sich ziemte, ihn dafür zu preisen«.

Doch Héloïse sieht sich in ihrem Recht auf Liebe zutiefst enttäuscht und verletzt. Ja, sie sieht sich als Advokatin der Liebe, sie vertritt das Recht der bindungslosen Liebe, sie ist die Philosophin der leidenschaftlichen Liebe, des amor, nicht der caritas, von der die Lehre Jesu spricht. In ihrer maßlosen Enttäuschung geht sie für damalige Begriffe bis über die Grenzen der Häresie hinaus, wenn sie an Abaelard schreibt: »Wenn ich wirklich die Schwäche meines elenden Herzens entblößen muss, so finde ich in mir keine Reue, die geeignet wäre, Gott zu versöhnen. Ich kann mich, wegen der Schmach, die Euch zugefügt worden ist, nicht enthalten, seine unerbittliche Grausamkeit anzuklagen, und, weit entfernt von dem Versuch, seinen Zorn durch Bußfertigkeit zu besänftigen, versündige ich mich nur durch mein Murren, mit dem ich mich seinen Verordnungen widersetze.« Nein, Héloïse bereut nicht die Liebe zu Abaelard, auch nicht die Lust, die sie empfunden hat, sie hat bis zu diesem Zeitpunkt nie aufgehört, sich nach fleischlicher Vereinigung mit Abaelard zu sehnen: »Kann man, gleichgültig, wie man den Körper kasteit, überhaupt sagen, man tue Buße, wenn die Seele an der Lust zur Sünde festhält und nach den alten Leidenschaften glühend verlangt? Es ist leicht, seine Sünden zu bekennen und sich dafür anzuklagen, leicht ist sogar, seinen Leib äußeren Bußübungen zu unterwerfen; schwer aber ist, seine Seele loszureißen von der Sehnsucht nach den süßesten Genüssen.« Sie gesteht vor sich und Abaelard, vor der Welt und vor Gott, dass sie die Liebe in all ihren Genüssen über alles andere stellt, ja, dass sie als Nonne nie die Sehnsüchte einer liebenden und begehrenden Frau abgestreift hat – und dass sie sich dessen nicht schämt: »In den Lüsten der Liebe, die wir zusammen genossen, fand ich so viel Wonne, dass ich mich weder davon abhalten kann, das Gedenken daran zu lieben, noch kann ich sie aus meiner Erinnerung auslöschen. Wohin ich mich wende: Immer stehen sie mir vor Augen und wecken sehnsüchtiges Verlangen. Ihre Truggebilde verschonen mich sogar nicht im Schlaf. Ja, während der Messfeier, wo das Gebet ganz rein sein muss, wird mein Herz so von jenen wollüstigen Bildern eingenommen, dass meine Gedanken mehr bei ihrer Lüsternheit als beim Gebet weilen. Ich sollte über die Sünden klagen, die ich begangen habe, und seufze jenen nach, die ich nicht mehr begehen kann.«

Ende der Leseprobe