Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: LOM Ediciones

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

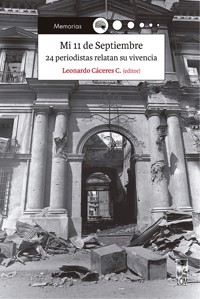

- Veröffentlichungsjahr: 2020

Siete estudios originales abordan aspectos emblemáticos de los mil días de la Unidad Popular, e intentan recuperar el contrapunto entre Fiesta y drama que tan profundamente marcó el proyecto liderado por Salvador Allende.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 514

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© LOM Ediciones Primera edición, 2014 ISBN IMPRESO: 9789560005526 ISBN DIGITAL: 978-956-00-1314-9 RPI: 246.933 A cargo de esta colección: Julio Pinto Edición y maquetación LOM ediciones. Concha y Toro 23, Santiago Teléfono: (56-2) 2688 52 [email protected] | www.lom.cl Tipografía: Karmina Impreso en los talleres de LOM Miguel de Atero 2888, Quinta NormalImpreso en Santiago de Chile

A la memoria de Margarita Cabrera,protagonista de este libro y de esta historia.

Índice

Presentación

Liberación y democracia en la tierra. Historia y memoria de la Reforma Agraria-Unidad Popular.Chile, 1971–2012

Los años de la Unidad Popular: cuando los pobladores recreaban las ciudades chilenas

Historia y memoria. Villa Francia y su experiencia en la Unidad Popular

La educación de masas durante la Unidad Popular: una nueva escuela para toda la comunidad

La experiencia televisiva en el tiempo de la Unidad Popular. La Caldera del Diablo

Trabajos voluntarios: el «hombre nuevo» y la creación de una nueva cultura en el Chile de la Unidad Popular

Chile: ¿un país de «excepción»? La Ley de Control de Armas y la máquina represiva puesta en marcha

Presentación

Diez años atrás, en el contexto de recuperación simbólica inspirado por el trigésimo aniversario del golpe militar, la Colección Historia de LOM ediciones convocó a un grupo de historiadoras e historiadores a recordar los mil días de la Unidad Popular en una clave que, parafraseando un bello artículo de Tomás Moulian1, destacara más lo «festivo» que lo «dramático» o lo «trágico» de dicha experiencia. Quisimos entonces, deliberadamente, poner el acento en lo que esos años tuvieron de aspiración utópica y protagonismo social; o, como lo dijimos textualmente, de «positividad histórica y esfuerzo vivo y entusiasta por construir una sociedad más humana, más justa y mejor». Desde una óptica que se asumía como empática y celebratoria de ese proceso –y que nos mereció más de alguna crítica de «sobreideologización» y «escritura militante»–, elaboramos ocho artículos que, además de ese espíritu de reconocimiento y homenaje, compartían un marco metodológico que priorizaba lo historiográfico por sobre lo testimonial; la elaboración crítica de conocimientos nuevos a partir de fuentes primarias por sobre la simple evocación de cosas ya sabidas. El fruto de ese esfuerzo fue un texto aparecido el 2005 bajo un título que declaraba abiertamente su posicionamiento y carácter: Cuando hicimos historia.

Han transcurrido otros diez años, y la sociedad chilena ha presenciado cambios que al publicarse Cuando hicimos historia difícilmente se podían vislumbrar. El 2010 la derecha volvió al gobierno, veinte años después del término de su aventura dictatorial y más de cincuenta desde su último triunfo en una elección presidencial. Acto seguido, el 2011, se desató una ola de movilizaciones que uno de los autores de este libro no dudó en bautizar en su momento como «El despertar de la sociedad»2, y que afortunadamente no ha amainado hasta el minuto en que estas líneas se redactan. Este fue un fenómeno novedoso no solo por su masividad (pues movilizaciones sociales ya habían existido antes), emblematizada por las sucesivas jornadas de protesta estudiantil; sino particularmente por poner en tela de juicio y deslegitimar en su más profundo núcleo de sentido uno de los pilares en que se sostiene el orden legado por el régimen de Pinochet: la búsqueda del lucro como principio básico de cohesión colectiva y realización personal. Aunque sería prematuro anunciar una «crisis hegemónica» de dicho principio, su cuestionamiento cada vez más difundido y su creciente «desnaturalización» arrojan luces claramente más empáticas sobre una experiencia, la de la Unidad Popular, que se orientó precisamente hacia la erradicación de esas lógicas de convivencia histórica y social.

Luego, el 2013, vino la conmemoración de los cuarenta años del golpe militar, la que provocó un nuevo fenómeno de desbordamiento simbólico y recuperación de memoria histórica que superó con creces lo vivido diez años antes. Decenas de miles de chilenas y chilenos, especialmente jóvenes que no experimentaron directamente ni la dictadura ni la Unidad Popular, se volcaron hacia las múltiples instancias de reflexión y debate que jalonaron ese año, reflejando tanto un reforzado deseo de informarse sobre el carácter de tales procesos, como de indagar en su condición de fuentes de sentido para nuestra problemática actual. Así las cosas, no debería causar sorpresa que un gobierno de «Nueva Mayoría» que ha anunciado un plan de reformas más que cosméticas en los ámbitos tributario, educacional, previsional y constitucional, esté teniendo por efecto suscitar denuncias derechistas de «atentados a la libertad de enseñanza», «nostalgias estatistas» y «prácticas hostiles al espíritu de emprendimiento», que evocan en más de algún aspecto la retórica de medio siglo atrás. Cuarenta años después de su derrota, los fantasmas de la Unidad Popular porfían por volver a la vida.

En un contexto de tales características, las motivaciones que llevaron a la confección de Cuando hicimos historia adquieren una fuerza y urgencia renovadas, sobre todo considerando que ese primer esfuerzo dejó, como lo reconocimos expresamente en su momento, numerosos aspectos y actores sin tratar. Considerando también, y lo decimos con sincero orgullo, que él fue muy bien recibido por la comunidad lectora nacional y latinoamericana. Convocados por tales constataciones, varias de las autoras y autores de la anterior obra nos hemos vuelto a congregar bajo el alero de la Colección Historia de LOM para elaborar una suerte de continuación de dicha iniciativa, nutrida obviamente por las reflexiones y transformaciones de estos últimos diez años. Lo hemos hecho, por tanto, abordando nuevos procesos, actores y temáticas, e incorporando también a nuevos integrantes, cuyos campos de especialización nos parecieron particularmente relevantes para avanzar hacia una visión más amplia y matizada de lo que fueron los años de la Unidad Popular. El resultado de este trabajo, que nos ha tenido ocupados desde comienzos del emblemático año 2013, es lo que ofrecemos ahora bajo el título, también actualizado, de Fiesta y drama: nuevas historias de la Unidad Popular.

Los tres primeros capítulos se focalizan en actores sociales emblemáticos de la experiencia historiada: campesinos y pobladores. Los primeros, cuya ausencia de la anterior obra ya tuvimos ocasión de lamentar, son abordados ahora por María Angélica Illanes y Flor Recabal a través de un estudio sobre la historia y la memoria de la Reforma Agraria, focalizado fundamentalmente en las provincias del sur del país, zona poco considerada cuando se recuerda ese proceso de profunda transformación estructural que la Unidad Popular heredó y profundizó del gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei Montalva. Junto con rescatar el protagonismo de un sector ancestralmente preterido de nuestra sociedad, las autoras lo resignifican a la luz del concepto de «democracia social» que según ellas buscó materializar el gobierno liderado por Salvador Allende, y que a su juicio constituye uno de los rasgos históricamente más innovadores y dignos de rescatar de la recordada experiencia.

Siguen a continuación dos artículos centrados en el mundo poblacional, ya trabajado en la obra anterior pero que ahora se observa desde nuevos ángulos. En el primero, Mario Garcés vuelve a insistir en su tesis sobre los pobladores como sujeto autónomo y protagónico tanto del gobierno popular como de la historia reciente de Chile en general. Agrega ahora a su mirada anterior una cobertura cuantitativamente más completa de las movilizaciones poblacionales del período, incorporando datos inéditos sobre las ciudades de Valparaíso y Concepción, y un rescate en profundidad de memorias correspondientes a tres poblaciones capitalinas emblemáticas, como lo fueron la Pablo Neruda, Nueva Habana y Villa Francia. Uno de los testimonios recogidos en esta última población corresponde precisamente al autor de nuestro tercer artículo, Eugenio Cabrera, quien desde su doble condición de actor e historiador rememora –pero también elabora– lo que fue la experiencia de la Unidad Popular en su villa, la Villa Francia. Reivindica allí el carácter de «fiesta» que nuestro libro anterior quiso subrayar, pero que en su opinión no había resultado relevado en toda su magnitud. Sus recuerdos como joven poblador que efectivamente se sintió «haciendo historia», sentimiento compartido con entusiasmo por el resto de sus «vecinos-entrevistados», vienen así a ratificar lo que entonces tratamos de homenajear.

Los tres artículos siguientes se enmarcan en lo que podríamos denominar la dimensión «cultural», en el más amplio alcance de la palabra, de los mil días encabezados por Salvador Allende. Partiendo por el sentido más «clásico» del término «cultura», Luis Osandón y Fabián González incursionan en el contexto educativo del gobierno popular, considerando tanto el legado histórico que debió enfrentar, las políticas y objetivos que se planteó, y los cada vez más enconados conflictos a que dio lugar. Como se sabe, y como lo demuestran los autores, estos últimos culminaron en el emblemático pero muy mal conocido proyecto de Escuela Nacional Unificada (ENU), cuya mera enunciación desató una furia opositora que ilustra el «drama» que finalmente desplazó a la «fiesta» popular destacada en los capítulos anteriores. Al abordar este proceso, dicho sea de paso, saldamos también otra de las deudas temáticas que nuestro anterior trabajo había dejado pendientes.

Sigue a continuación, en un registro que podría denominarse de «cultura de masas», un estudio de César Albornoz sobre la experiencia televisiva de la Unidad Popular, que complementa pero a la vez tensiona su anterior aporte centrado en las expresiones musicales, editoriales y plásticas que identificaron ese período. Revelando y relevando lo que denomina el «lado B» de la vida cultural chilena, Albornoz no solo nos sumerge en la cotidianidad más «banal» de aquellos años, sino también nos recuerda que no todo entonces fue militancia, epopeya y compromiso social, alumbrando las sombras que acompañaron, ¿y en definitiva frenaron?, el despliegue de un proceso que se quería revolucionario. La pantalla televisiva viene así a reforzar ese contrapunto entre fiesta y drama que atraviesa el período estudiado, y también este esfuerzo editorial colectivo.

Cierra la segunda sección del libro el texto de Rolando Álvarez sobre los trabajos voluntarios, la expresión a su parecer más profunda del sentido de «revolución cultural» que también revistió el período allendista, y que el reduccionismo económico del análisis izquierdista de la época tendió a subordinar a las determinaciones supuestamente irremontables de la estructura material. Se pone así de relieve que el hacer historia a que aspiraba la Unidad Popular no se remitía única ni principalmente al plano de los intereses económicos y las condiciones «objetivas» de clase, sino también a las mentes y los corazones de esos cientos de miles de personas que creyeron en la utopía de lo que en esos tiempos de muy incipiente conciencia de género se conoció limitadamente como el «hombre nuevo». En la práctica social si no en el discurso ideológico, la revolución ambicionada debía ser tan subjetiva como objetiva.

Finalmente, a modo de colofón y contrapunto dramático de las tensiones que el resto del libro ha venido destacando, el artículo de Verónica Valdivia se interna en otro «lado B» de la experiencia vivida por la Unidad Popular: el de la creciente militarización con que la oposición de la época fue cercando los propósitos transformadores del gobierno, a través de medidas de excepción de las cuales la Ley de Control de Armas fue la más importante y de más profundo impacto. Se buscaba con esto, a final de cuentas, suprimir el propio orden constitucional en cuyo marco Allende ambicionaba transitar hacia el socialismo, y del cual sus declarados y supuestos defensores (de la entonces oposición) terminaron convirtiéndose en sepultureros. Fue así como se pavimentó el camino hacia la institucionalización de las prácticas represivas que otorgaron un sello identitario al régimen que derrocó a la Unidad Popular, y marcó el fin de la fiesta que otros artículos de esta obra han relevado.

Como en la ocasión anterior, esta antología ciertamente no aspira a responder todas las preguntas o a extraer todas las lecciones que nos deja la experiencia de la Unidad Popular. Para ello se requiere de un esfuerzo historiográfico que, pese a los innegables avances experimentados en los diez últimos años, sigue constituyendo una deuda importante de nuestra disciplina para con la sociedad. Sí aspira, en cambio, a subrayar una vez más la densidad histórica de una época que Tomás Moulian caracterizara certeramente como de «fiesta» y «drama» a la vez, conceptos que hemos seleccionado, a modo de sincero homenaje, para titular esta segunda entrega de una iniciativa que nos ha parecido oportuno prolongar en el tiempo. Pero por sobre todo, aspira a rescatar la pertinencia de un mundo y un proyecto que a veces se perciben tan lejanos y ajenos al Chile en que nos toca vivir en este comienzo de nuevo siglo. Porque aunque hayan pasado más de cuarenta años desde su despliegue, esa referencia podría no ser tan extemporánea para una sociedad, para unos hombres y mujeres de carne y hueso, que parecen estar visiblemente en vías de recuperar su capacidad para hacer Historia.

Julio Pinto VallejosCoordinador Colección HistoriaLOM ediciones

1 Tomás Moulian, La forja de ilusiones (Santiago: ARCIS/FLACSO, 1993).

2 Mario Garcés Durán, El despertar de la sociedad (Santiago: LOM, 2012).

Liberación y democracia en la tierra. Historia y memoria de la Reforma Agraria-Unidad Popular.Chile, 1971–20123

M. Angélica Illanes O. Flor Recabal V.4

1. Introducción

Nosotros hemos hablado de un proceso profundo de transformaciones en la tenencia de la tierra y en la explotación del campo. […] Hemos dicho y lo haremos, vamos a expropiar 1000 latifundios este año y, de la misma manera lo sostengo, nada tienen que temer los pequeños y medianos agricultores, porque (hacia ellos) tenemos la misma consideración, el mismo respeto y el mismo reconocimiento que para los pequeños y medianos industriales y comerciantes de Chile. Si he dicho que hay situaciones conflictivas es porque hay sectores que no comprenden que una premura artificial o natural en esta materia, puede crear serios trastornos a Chile. De la misma manera, hay sectores patronales que no comprenden que no se detienen las mareas de la historia ni con leyes opresivas ni con diques que detienen por segundos la avalancha social. Yo lo he dicho con claridad frente a mis compatriotas: no soy compuerta. Somos nosotros cauce, queremos conducir, organizar el gran proceso de transformación chilena y lo estamos haciendo con la responsabilidad de los que saben que es fundamental el respeto a la personalidad humana y la sólida garantía a los derechos que establece la Constitución Política para hombres, partidos e instituciones y con respeto a todas las ideologías y a todas las creencias5.

Con su preclara conciencia de que la historia de Chile estaba viviendo el momento más álgido de su movimiento dialéctico, Salvador Allende manifiesta en este párrafo su decidida voluntad de abrir ampliamente las compuertas y las puertas a las fuerzas sociales de la historia, con el fin de alcanzar y realizar, sin más demora y al fin, su anhelado y secular proyecto de justicia y democracia social. Allende también define, en este sentido, a la política como la ‘conducción maestra de las fuerzas de la historia’, a través de un juego de encausamiento-transformador: concepto que porta la doble energía de la continuidad y el cambio como dirección y sentido de la acción política UP.

Política que, especialmente respecto de los cambios que estaban teniendo lugar en la tenencia de la propiedad de la tierra, requería la combinación de una férrea voluntad, conjuntamente con una gran precaución y flexibilidad, capaz de continuar e impulsar decididamente la tan demandada, legislada y ya iniciada Reforma Agraria (en adelante R.A.), recogiendo, al mismo tiempo, las complejidades, problemas y conflictos ya desatados en un campo histórico con fuerte resistencia al cambio, como era el ámbito agrario. Esta «política maestra» se continuaba con la distinción de los dos niveles a la hora de propiciar las transformaciones: el nivel de la gran propiedad, donde anidaban, por excelencia, las relaciones patrones-trabajadores agrícolas, las que debían ser intervenidas profundamente; y un nivel de la mediana y pequeña propiedad, la que permanecería inafectada desde el punto de vista de la expropiación y que, tal como veremos, buscaba ser integrada y beneficiada con el proceso de Reforma Agraria.

Nunca será suficiente insistir en subrayar aquel planteamiento enfático de Allende, en cuanto a que las transformaciones habrían de realizarse en un horizonte de sentido y en base a unas prácticas fundadas en la más plena libertad y democracia, siguiendo la línea estratégica popular secular de la «vía chilena a la democracia social» y continuando con el espíritu y modalidad política con que se había iniciado el proceso de transformaciones estructurales desde el gobierno anterior de la Democracia Cristiana. Aún más, el alcance y la completitud que debían tener estas transformaciones tal como se proyectaban en el programa UP y como tuvieron en los hechos, junto a las fuertes y rabiosas reacciones opositoras a dichas transformaciones, hizo del desafío del proceso chileno Unidad Popular de realizar una revolución no solo «en» democracia», sino «ampliando y profundizando» dicha democracia, una apuesta medular y un aporte central de Salvador Allende y del gobierno de la Unidad Popular a la historia de las revoluciones modernas.

Así, esta «revolución en democracia» no significaba que la revolución dejaría incólume la democracia existente, la cual, a su vez, había de revolucionarse para profundizar su propio sentido democrático. Como señalaba el Programa de Gobierno de la UP, las «transformaciones revolucionarias que el país necesita solo podrán realizarse si el pueblo chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente». Esta toma de poder debía realizarse «sobre la base del traspaso del poder de los antiguos grupos dominantes a los trabajadores, al campesinado y sectores progresistas de las capas medias de la ciudad y el campo. El triunfo popular abrirá paso, así, al régimen político más democrático de la historia del país»6. Es decir, la articulación entre revolución y democracia consistía, en definitiva, en la construcción de una nueva democracia, una democracia social-popular. Construcción de democracia social como redistribución social del poder, que exigía y suponía la transformación de todas las estructuras del ordenamiento social existente, especialmente, la estructura de tenencia de la tierra, ancestral fundamento histórico en América del ejercicio de poder y dominación de la clase terrateniente y dirigente (en sus distintos rostros), sobre el campesinado y el pueblo sujeto a su influencia, así como sobre la sociedad en general.

Considerada, pues, la R.A. como uno de los fenómenos nodales en la historia de las transformaciones de la estructura de ordenamiento social y político, nos hemos interesado en revisitar algunos aspectos de este proceso de R.A., tal como se desarrolla en Chile en la década de 1960-70; específicamente, este artículo trata acerca del proyecto y proceso de Reforma Agraria en su fase Unidad Popular (en adelante, R.A.-UP), mirado especialmente en un momento de plena realización, cual es el año 1971, apenas asumido el gobierno de Salvador Allende G. (1970-1973).

No es intención de este texto hacer una historia de dicha R.A.-UP, acerca de la cual se han escrito varios importantes textos, todos los cuales nos inspiran y sirven de apoyo7. En este breve artículo solo nos interesa realizar una revisión y reflexión del fenómeno de Reforma Agraria–Unidad Popular, comprendiéndolo, en primer lugar, desde un proceso histórico ampliado y como una fase específica de ese mismo proceso: fase en la que buscamos identificar y comprender la R.A.-UP como movimiento de «continuidad-y-diferencia» en tanto tercer momento de aplicación de las leyes de Reforma Agraria de los años 60 del siglo xx. En segundo lugar, buscamos visualizar el proyecto y la práctica de la R.A.-UP en un tiempo muy específico y muy especial de su historia: el año 1971: al modo de una suerte de «instalación histórica» de un escenario significativo y de un momento especial para leer y visualizar dicho proyecto en acción, cuando tanto el gobierno como las fuerzas sociales se ponen ampliamente en marcha tras el objetivo de finalizar y consumar la R.A., sin graves obstaculizaciones, aún... Un momento en que todos sus actores, sus palabras y sus acciones se visibilizan, permitiéndonos ver ampliamente el proyecto vivo, en pleno desarrollo, fenómeno que acompañaremos y presentaremos tal como lo podemos seguir a través de algunos textos y documentos testimoniales de esa época. En tercer lugar, buscamos significar el proyecto y las realizaciones de la R.A.-UP a través de la memoria de algunos de sus protagonistas, quienes hoy día revisitan y significan su experiencia vivida en aquellos años-UP en una localidad de Chile/Sur.

Al respecto, en este texto queremos plantear: a) que la Reforma Agraria-UP representa la continuidad de un tercer momento de la R.A. realizada en Chile en los años 60-70, respecto de la cual la fase UP correspondería a su momento de «culminación»,expresado en el cumplimiento y «florecimiento» de un largo deseo y antigua relación entre tierra-y-campesino, que alcanzaba la hora de su plena manifestación como justicia redistributiva. b) Por otra parte,quisiéramos plantear que la R.A., especialmente en el período R.A.-UP, consistió no solo en un proceso de expropiación y de redistribución de tierra a trabajadores agrícolas, sino que dicha R.A.-UP estaba trabajando en la construcción de una Democracia Social y Territorial Ampliada (en adelante DSTA), que estaba sustentada sobre el proyecto, ya activo y en realización, de una participación amplia de todas las capas del campesinado, junto a otros sectores sociales dados en el habitar de una comuna o un territorio. DSTA que fuese capaz de construir las bases de un nuevo poder social capaz construir la hegemonía de una nueva modalidad de relación social agraria, basada en la tenencia y en formas cooperativas de producción y comercialización, sirviendo de barrera de contención del ancestral poder patronal hacendal y su lógica de dominio propio. c) Asimismo, deseamos mostrar y plantear que, respecto del «campesino reformado» propiamente tal, este habría vivido un proceso de profunda transformación identitaria hacia una «identidad campesina emancipada» respecto de su servidumbre ancestral; identidad presente hasta hoy y transmitida a través de su memoria personal y colectiva: huella y herencia imborrable de la R.A., especialmente en su fase R.A.-UP.

Finalmente, habría que plantear que esta reflexión histórica sobre el momento R.A.-UP la hacemos desde lo que denominamos «lengua de la memoria»: desde una «escritura-a-40-años-del-golpe-militar-y-civil» en Chile, que busca leer y comprender lo vivido desde su re-significación actual. Desde este lugar de nuestra lecto-escritura, hoy valoramos la gran tarea realizada en los 60-70 y, especialmente, la gran voluntad política puesta en el cumplimiento de una ley que, a partir de un mayoritario consenso democrático, buscaba reconducir la clásica intervención del Estado en el orden agrario hacia una justa redistribución de la tierra, beneficiando, por primera vez, a aquellos que ancestralmente entregaban a ella su vida y su cuerpo, cultivándola para todos. Desde esta valoración memorial, se puede apreciar, una vez más, la ilegitimidad del golpe violento que desconoció el cumplimiento histórico de una Ley de Reforma Agraria decisiva de la historia de Chile, haciendo borrón y cuenta nueva de su mandato por la vía de las armas y el terror: hecho ante el cual consideramos la necesidad de una justa revisión y reparación.

2. El secular pacto Estado-clase terrateniente

«Antes de la peluca y la casaca» fue el modo comunitario de vivir y producir en la tierra de AméricAmérica: habitación de pueblos, mayoritariamente, asentados en el suelo de su cultivo, trabajando colectivamente la tierra unidos por lazos de consaguinidad. Este modo de producción de la tierra en comunidad constituye la raíz profunda de AméricAmérica, violentada en la conquista y muy debilitada y arrancada de su raigambre en la apropiación colonial; pero siempre se mantiene latente su raíz, ante la posible oportunidad de su afloramiento y nuevo florecimiento…

Ocurrida esa violencia y ocupación colonial, el Estado español fue un ente protagónico en el proceso de conformación de la propiedad de la tierra y su régimen social de producción en América y Chile. Como se sabe, desde la conquista de América y durante toda la época hispano-colonial, el Estado metropolitano actuó apropiándose de toda la tierra americana y, en su calidad de tal soberano del territorio de América, realizó un íntimo pacto con los conquistadores y colonizadores privados, distribuyéndoles la tierra conquistada («mercedes de tierras») y entregándoles sus propios súbditos en custodia productiva, determinando su régimen de trabajo («encomienda de indígenas» o prohibición de encomiendas de indígenas, etc.), vigilando y controlando el proceso de conformación y transformación de dicho régimen de tenencia de tierras y de producción a lo largo de los tres siglos coloniales, definiendo, delineando y determinando, asimismo, la tenencia indígena de la tierra –a veces resguardando el «modo de producción de comunidad» indígena en los territorios donde dicha comunidad aún existía o fijando límites con las tierras de la «nación mapuche», etc.–, como asimismo determinando la tenencia privada de ella, así como de los territorios que se considerarían «fiscales» a través de una persistente doble política de «radicación indígena y de liberación de tierras fiscales», etc.: todos procesos de fuerte intervención estatal8. Aún más, el 27 de marzo de 1767 el Estado español decretó la expulsión de América de la orden de los Jesuitas, grandes poseedores de tierras, realizando lo que podríamos identificar como la «primera Reforma Agraria en América», a través de la cual el Estado español produjo una masiva expropiación de la propiedad agraria jesuita, tomando posesión de sus tierras americanas para luego proceder a redistribuirlas, en gran medida, a través del remate fiscal de las mismas, generando una importante movilidad de la propiedad de la tierra hacia fines del siglo xviii9. Interesa, así, enfatizar en el hecho de que a fines de la época hispano-colonial, aún convivían tipos distintos de tenencia de la tierra en América y Chile, coexistiendo la propiedad colectiva indígena con la propiedad privada y la propiedad fiscal, con una fuerte presencia y control del Estado.

Durante el siglo republicano del xix, la íntima alianza entre el Estado y los señores «privados» se constituyó en una poderosa fuerza de acción dirigida hacia la consolidación de la conquista de la tierra –básicamente la conquista de la nación mapuche– y hacia la liquidación del modo de producción colectivo comunitario americano. Desde temprano y mediados del siglo xix, el Estado chileno está «privatizando» los Pueblos de Indios, induciendo una colonización extranjera en Chile/Sur Austral y dictando leyes de apropiación estatal de la Araucanía, antes de avanzar militarmente sobre ella10. Al finalizar ese siglo y luego de la violenta conquista de las tierras de la nación mapuche con todas las fuerzas militares accionadas por el Estado chileno, este último procede a «reducir» al pueblo mapuche en tierras marginales, a rematar a los señores privados parte de la tierra fiscal «liberada» y a colonizar con extranjeros y nacionales segmentos de dicha tierra fiscal11. En este sentido, interesa aquí enfatizar el carácter protagónico del Estado Republicano en el ordenamiento agrario: un Estado que termina por consumar y consolidar el proyecto de conquista y colonización hispano-metropolitano de la tierra americana, con el fin de consolidar el proyecto capitalista europeo moderno de fundación de propiedad privada de la tierra como modo de producción y de ordenamiento social predominante y hegemónico.

En suma, durante cuatro siglos, el Estado en América y Chile fue agente y actor por excelencia de la conquista de la tierra americana para y por los grandes propietarios privados llamados, por su parte, a la tarea de consolidar la conquista de América y Chile como propiedad privada de la tierra como sólido fundamento de la construcción de un orden socialmente estratificado y generador de relaciones de dominación/subordinación social. Proyecto que se realizó por todas las vías, especialmente por la vía de la violencia militar extrema, violando los derechos humanos fundamentales del pueblo americano y mapuche y, básicamente, negando el poder-de-habitar el pueblo la tierra al modo de sus raíces comunitarias y cooperativas americanas.

Así, el proceso de modernización de AméricAmérica y Chile se había hecho durante el siglo xix y se continuaría haciendo durante buena parte del siglo xx, reforzando y consolidando el ordenamiento social de clase basado en la propiedad de la tierra: el medio de producción por excelencia y el lugar secular de habitar, de producir y de vivir de la mayoría de la población y fundamento, en última instancia, de la dominación y subordinación social y de clase. El proceso de modernización de la política y de las instituciones se había realizado cuidando no tocar ese basamento estructurador de las relaciones sociales.

Abundaban, sin embargo, desde principios de siglo xx y con especial énfasis desde la crisis salitrera y capitalista –décadas de 1920 y 1930–, las críticas a dicho régimen de tenencia de la tierra, visibilizando la concentración de la propiedad y su poca eficiencia en materia productiva, así como la pobreza extrema campesina y los abusos patronales en los campos, mientras en las ciudades y faenas campeaba la cesantía de trabajadores y de la clase media12.

En medio de un panorama de alta cesantía (crisis de 1930) y grave carestía de los artículos de primera necesidad, al momento de formarse la coalición radical-izquierdista del Frente Popular (1936) y de llegar dicha coalición a la presidencia (1938), los partidos de izquierda que conformaban dicha coalición, especialmente el recién creado Partido Socialista (1933), instalaron el problema de la tenencia de la tierra y de la explotación y subordinación campesina en el centro de la mesa de debate y de la acción política. En esa hora salieron a la luz, hacia los cuatro puntos cardinales, las voces de denuncia y de protesta acerca de las abominables condiciones de vida y las injustas relaciones de trabajo que debían soportar los campesinos chilenos ancestralmente. Siguiendo las directrices del Código del Trabajo vigente, dichos partidos estimularon la organización campesina, generándose un fenómeno de alta sindicalización y de presentación de pliegos de peticiones por parte del campesinado chileno en demanda de cambio y mejoramiento13. Por su parte, el Partido Socialista presentó en 1939, a través de su senador Marmaduque Grove, un primer proyecto de Reforma Agraria que, bajo el lema de «Ni hombres sin tierras ni tierras sin hombres», promovía y afianzaba la intervención del Estado en torno a una política de expropiación de tierras no cultivadas y/o dedicadas a la renta por parte de grandes propietarios y su distribución por el Estado a quienes deseasen efectivamente trabajarlas. Acompañado de un discurso justiciero, este proyecto despertó, por vez primera, las esperanzas del campesinado y el pueblo de tener acceso redistributivo a la tierra como acción legal e institucional14 .

Pero no solo esta esperanza, sino también la movilización y organización de los campesinos chilenos fue gravemente negada y obstaculizada en esos años. El gobierno Frente Popular y radicales, desviando su discurso electoral y siguiendo los pasos del gobierno derechista anterior, levantó fórmulas y accionó prácticas políticas, legales, reglamentarias y policiales para tapar la boca a dichas voces, haciendo zancadillas a las nuevas organizaciones del campo y obstaculizando toda posibilidad de sindicalización campesina y de cambio en el agro por la fuerza de la ley. Así, los gobiernos radicales de la época siguieron la tradición colonial y republicana y apoyaron legal y policialmente, una vez más, a los terratenientes, quienes demostraron su autoritarismo y prepotencia de clase, violando gravemente los derechos humanos de los campesinos que entonces osaron organizarse, no solo despidiéndolos de su trabajo, sino des-alojándolos de la tierra de su habitar junto a sus mujeres y sus hijos: arrojando masivamente a los caminos a cientos de familias trabajadoras campesinas, como simple demostración de su voluntad-de-poder-patronal, exiliándolos de la tierra de su habitar como negación de su Ser (o su habitar; Heidegger) o como forma radical de muerte. Acción de des-alojar que manifestaba, una vez más, la violencia y la violación del habitar o del ser-campesino, como vía para la mantención del orden social ancestral basado en relaciones de dominación/subordinación, ordenamiento que hallaba en la propiedad privada de la tierra el fundamento de su construcción y la propia legitimidad de su acción de violación15.

En suma, la mirada sobre el proceso histórico vivido en tierra de América/Chile, nos muestra la activa y protagónica acción de un Estado construyendo violentamente propiedad privada y privativa de una clase determinada: la clase terrateniente o propietaria privada de la tierra. Lejos de construir una Nación –inclusiva en su diversidad y legítimamente viviente su sociedad en la tierra de su habitar o de su cultivar–, nuestros Estados (coloniales, republicanos y modernos s. xx) fueron agentes históricos de una clase a la que se le otorga la tarea de fundar y construir cotidianamente, desde el propio seno de la tierra que nos cobija y alimenta, el orden social como relación jerárquica y radical-dicotómica de dominación/subordinación, ordenamiento generador por excelencia de des-igualdad: principio anti-ético de toda política.

Necesariamente y «más temprano que tarde»… «las mareas de la historia», al decir de Allende, presionarán por el cambio de signo, de dirección y de sentido de la acción del Estado en torno al problema de la tierra en Chile/América.

3. El camino hacia la Tierra Prometida: la esperanzadora Alianza Estado-Pueblo/campesino.

Si bien los derechos del campesinado no fueron reconocidos en esos tiempos de su despertar en el Frente Popular y la esperanza campesina fue entonces ahogada, esta esperanza ya vivía en su tiempo y su siglo. Siglo xx que se había iniciado en América Latina con el levantamiento campesino-indígena de la Revolución Mexicana, y que continuaría moviéndose en AméricAmérica en busca de la recuperación de la tierra donde afincar nuevamente las raíces de su pueblo. Mejor tarde que nunca, en un panorama clásico y anquilosado de grave concentración de la propiedad de la tierra, de persistente pobreza y subordinación del campesinado, de la necesidad de modernizar e integrar al modelo de desarrollo al agro chileno y, especialmente, ante un ambiente de miedo a la revolución social que se sentía ad portas… Así, la ya muy atrasada e impostergable tarea de organizar al campesinado y de realizar una Reforma Agraria surgió como una de las urgencias sociales y políticas más agudas de los años sesenta y setenta.

Los programas y las leyes de Reforma Agraria de los años sesenta y setenta en América-Latina y Chile llegaban con el retraso de la opresión social y con el apuro del mandato del siglo, pero llegaban al fin. Leyes decisivas y emblemáticas en cuanto ellas encarnaban el cambio de orientación que debía tomar el Estado respecto de su tradicional alianza con los «privados», especialmente en el campo de su clásica intervención sobre el modo de tenencia de la tierra. Cambio de orientación que quedaba definido por el compromiso del Estado de construir Nación y, por ende, de terminar con su alianza unilateral con la clase propietaria, haciendo con el pueblo despojado y marginalizado un pacto de inclusión, de compensación y de igualdad, a través, especialmente, de su participación en la propiedad de la tierra como lugar donde realizar-recuperar su poder-de-habitar/cultivar al modo ancestral cooperativo y comunitario americano.

a) Camino de reforma en tres fases

Este pacto de construcción de nueva Nación como inclusión popular campesina en el ejercicio del poder y como participación en la distribución de propiedad se realizó en tres fases: a) La fase conservadora (gobierno de Jorge Alessandri R., 1958-1964) , en que dicho nuevo «pacto» con el pueblo campesino se expresó en la dictación de la primera Ley de R.A. (Ley Nº 15.020, promulgada el 27 de noviembre de 1962), cuyo objetivo era «…dar acceso a la propiedad de la tierra a quienes la trabajan; mejorar los niveles de vida de la población y aumentar la producción agropecuaria y la producción del suelo». En esta primera fase la R.A. se realizó muy mínimamente, pero sirvió de base legal para comenzar a realizar dicha reforma agraria en el gobierno siguiente16; asimismo, levantó las principales instituciones que se encargarían de llevar a cabo dicha R.A. en las etapas sucesivas: principalmente, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y la Corporación de Reforma Agraria(CORA).17 b) La fase demócratacristiana (gobierno de Eduardo Frei M., 1964-1970), en la que se da un paso decisivo y progresista hacia la construcción de Nación a través de la integración del pueblo campesino al ejercicio del poder sindical a través de la legalización de los sindicatos rurales (abril de 1967) e impidiendo el mecanismo histórico de obstaculización a la organización campesina por parte de los patrones, cual era el des-alojo. Dicha legalización otorgaba «inmunidad de despido para todos los trabajadores agrícolas durante el período de organización sindical y para los dirigentes sindicales elegidos durante la totalidad de su mandato»18. En esta segunda fase se dicta una segunda Ley de R.A. (Ley Nº 16.640, publicada el 28 de julio de 1967), cuyo objetivo era «promover en forma simultánea el aumento de la producción y la productividad agrícola, mediante una mejor y más justa distribución de la propiedad de la tierra y de los derechos de aguas, así como la transformación del campesinado en una fuerza social de carácter dinámico que participe activamente en el proceso económico, social y cívico del país»19. Con esta ley se dio inicio a una amplia redistribución de la propiedad de tierra y de construcción de un modo colectivo de habitar/cultivar, a través de una organización denominada «asentamiento», modalidad transitoria previa a su acceso a la propiedad privada familiar campesina20. Desatada en esta fase la abierta oposición de la derecha terrateniente y económica al proceso de R.A. que se llevaba a cabo, mientras los propietarios acometían la división artificial y familiar de sus predios con el fin de evitar su expropiación, en esta fase se logró también dictar una ley modificatoria de la Ley Nº 16.640 que agilizaba las expropiaciones e impedía y prohibía la subdivisión de predios (Ley Aylwin Nº 17.280, publicada el 17 de enero de 1970). Significativa ley «que terminó siendo mucho más amplia que lo concebido originalmente en el proyecto, casi constituyéndose en una nueva y drástica ley de R.A. (…) cuyas disposiciones serían ampliamente utilizadas en la administración Allende»21. c) La fase Unidad Popular (gobierno de Salvador Allende G., 1970- 11 sept. 1973), en que continúa la aplicación de la 2da. Ley de R.A., alcanzando todo el territorio y llevándola a su culminación y progresiva irradiación hacia el resto de los segmentos campesinos de cada comuna22. Al mismo tiempo, aumentó notablemente el número de trabajadores agrícolas sindicalizados23, mientras se desarrolló un democracia social ampliada desde los territorios a través de los Consejos Comunales Campesinos, donde se integraban todas las capas y rostros campesinos con el fin de diseñar y proponer políticas agrarias y conducir el proceso social a nivel territorial en esa decisiva hora de transformación de Chile.

De este modo, a través de estas tres fases legales y gubernamentales consecutivas, se llevó a cabo la Reforma Agraria-S.XX en Chile, la que, portando su propia energía transformadora, tocó el clarín de la justicia a los campesinos, erosionando, a su paso, las estructuras de dominación.

Si bien en este texto nos interesa analizar, en un acápite especial, la 3ra. fase, pensamos que la comprensión de la R.A.-U.P. debe surgir desde la pregunta por la transición de dicha R.A. desde su 2da. fase, desde donde emana tanto el mandato legal de la R.A., como su continuidad y culminación como necesidad histórica. Para ello, nos interesa identificar y encarnar la transición entre la 2da. y la 3ra. fase de la R.A. en la significativa persona de Jacques Chonchol Chait. ¿Quién es este personaje y qué papel jugó en dicha R.A. y proceso de transición entre la 2da. y 3ra. fase de la misma?

b) Las tareas pendientes. Transición desde la Reforma Agraria DC a UP: Jacques Chonchol

Nacido en 1926 y agrónomo de profesión, con estudios de postgrado en Ciencias Políticas en París y en Economía aplicada a la agricultura en Londres, Jacques Chonchol se desempeñó en distintos cargos públicos antes de los años 60: en el Ministerio de Tierras y Colonización, en el Ministerio de Agricultura, en CORFO, en la FAO, etc. Como militante del Partido Demócrata Cristiano, cuando Eduardo Frei Montalva asume la presidencia en 1964, se le encomienda a Chonchol la vicepresidencia de INDAP24, donde le cabe la responsabilidad de dirigir en gran medida todo el proceso de la Reforma Agraria, participando activamente en la redacción de la 2da Ley de R.A. y dirigiendo dicha R.A. en su primera etapa25, la que creó, como modalidad transitoria, los «asentamientos campesinos»: lugar de tierras expropiadas en las cuales se «asentó» a un grupo de «campesinos-reformados» y sus familias, trabajando colectivamente dicha tierra y recibiendo apoyo económico y asesoría técnica de CORA; asentamientos que, según dicho mandato legal, adquirían un carácter transitorio, debiendo ser luego adjudicados ya en forma individual, ya en forma cooperativa, a los «campesinos-reformados».

Profundo conocedor en el terreno de la realidad agraria en transformación, Chonchol era partidario de acelerar el cumplimiento de la ley de R.A. y de transformar los «asentamientos campesinos» en «propiedad comunitaria», dada la importancia que adquiría en la práctica la eficiencia del trabajo de la tierra en colectivo: postura que expresaba, a nivel de la R.A., la «vía no capitalista al desarrollo» de la que Chonchol era fehaciente partidario e impulsor, y que fue chocando con una posición dubitativa y de moderación de la R.A. por parte del gobierno de Frei –ante una creciente y concertada oposición de la derecha económica y terrateniente–, lo que le haría distanciarse cada vez más del gobierno. Distanciamiento que terminó en ruptura, renunciando Chonchol a INDAP en 1969, saliéndose de la DC y contribuyendo a la formación de una nueva organización partidaria izquierdista, el Movimiento de Acción Popular Unitaria(MAPU), que lo nombra como su candidato a la presidencia de la república ante la mesa de la Unidad Popular. En términos laborales, Chonchol se incorpora ese año 1969 a la Universidad Católica como director del Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN) que, tal como su nombre lo indica, buscaba reunir a los intelectuales en torno al reconocimiento de la sociedad chilena en su proceso histórico, diagnosticando sus problemas a partir de las preguntas y desafíos que se planteaban en ese momento en que se vivían transformaciones estructurales.

¿Cuál era la visión que planteaba Chonchol sobre la R.A.-DC que le había tocado presidir? ¿Cuáles las características propias de la R.A. chilena y cuales los problemas y desafíos que, a su juicio, planteaba dicha R.A. para una segunda etapa de su aplicación por un nuevo gobierno?

En una conferencia dictada en junio de 1969, luego de valorar el hecho de que, al fin, se había logrado pasar en Chile «de las palabras a los hechos» en materia de R.A., Chonchol identifica algunas características de la R.A. chilena que resultan interesantes para su comprensión histórica. Al respecto, significativo era comprender que la R.A. chilena se trataba de un «esfuerzo de cambio que afecta a un sector significativo de nuestra sociedad», pero que se realizaba «mientras en el resto de la misma sociedad no ha habido cambios significativos, de tipo revolucionario, que tocaran las relaciones económicas y sociales». Ello, dentro de un «sistema democrático tradicional», en que «las posibilidades de expresión que detentan otros sectores sociales (…) son mucho más importantes que el sector campesino». A partir de esta característica propia de la R.A. chilena, Chonchol plantea una serie de problemas que habían surgido de su aplicación en la primera fase D.C. Por una parte, aquellos problemas derivados de las dificultades de alcanzar –más allá del consenso programático electoral– el apoyo de los sectores empresariales, enfocados más bien en generar temor social ante los cambios que se realizaban. «Tal fue concretamente la táctica: crear un clima de incertidumbre favorable para una oposición política amplia de los sectores empresariales y de cualquiera que tuviera algún bien, al proceso de R.A.»26. En segundo lugar, había serios problemas tanto a nivel de la representación social de los Consejos de los organismos públicos (donde estaban representadas principalmente las organizaciones empresariales), como a nivel de la mentalidad de los técnicos y profesionales que operaban en los ministerios y reparticiones públicas, quienes «estaban acostumbrados a trabajar exclusivamente para los latifundistas», mientras, promovidos por su título profesional, mantenían cierto «desprecio o menosprecio hacia el hombre de pueblo, especialmente hacia el campesino, ignorante y analfabeto»27.

Por su parte, otros problemas derivaban de la mentalidad «apatronada» del propio campesinado, especialmente entre los empleados de fundo, mientras «existe falta de conciencia política entre la mayor parte del campesinado (…) no perciben, por lo general, las relaciones de dominación, las relaciones sociales que se dan en el campo ni aquellas del campo con el resto de la sociedad. Recién ahora, a través de una labor organizada de capacitación comienza a surgir una nueva conciencia, aparecen nuevos líderes. Pero todo ello es muy incipiente», plantea Chonchol en su conferencia. Mención especial, respecto del campesinado, decía relación con el problema de la división al interior de los mismos, mirando en menos los pequeños propietarios a los trabajadores asalariados, sintiéndose superiores. Que la mitad de los campesinos no eran asalariados, explica, sino comuneros, minifundistas, medieros, advirtiendo que «un programa de acción que plantea exclusivamente la organización sindical en el campo, deja al margen de esa organización a la mitad del campesinado que no tiene cómo expresarse en ella, dado que la organización sindical se expresa contra un patrón … y ellos no tienen patrón. Hay, pues, que pensar en una pluralidad de formas necesarias y complementarias de organización campesina». Al respecto, Chonchol prosigue:

En el proceso de R.A. se plantea el caso de los que reciben tierras y de aquellos que no la reciben. Los que las reciben… son mirados en la comunidad local como privilegiados por los que no las han recibido. Otra fuente, pues, de separación (…) Y este sentimiento de frustración existe y es muy hábilmente explotado por quienes quieren oponerse a la R.A.. Uno de los argumentos más clásicos de la oligarquía rural chilena ha sido decir a los miles de pequeños propietarios: «La R.A. no es para ustedes, es para los puros ‘patipelaos’ que están en los fundos; ustedes, los que realmente tienen capacidad de trabajo, que son empresarios, que son los que más saben hacer producir la tierra, no cuentan. La R.A. no es para Uds» (…)

Lo dicho nos lleva a la conclusión que es fundamental diseñar una política destinada a crear un sentido de unidad campesina con distintas formas de organización complementarias, cuidando evitar esa separación y esa oposición que tiende a producirse y que es utilizada muy hábilmente para crear tensiones y conflictos en contra de la R.A.28

Luego de apuntar a otros problemas suscitados por la R.A. en marcha (problemas económicos y financieros, así como problemas derivados de la estrecha relación entre la agricultura y el resto de la economía), el exvicepresidente de INDAP, Jacques Chonchol, con una clara conciencia del profundo proceso de transformación que se vivía en el agro chileno, caracteriza a la R.A. como «una lucha política permanente. (…) La ley es sólo un primer paso, un instrumento. Realizar una reforma agraria verdadera es una lucha larga y constante»29.

Habiendo renunciado a su candidatura a la Presidencia de la República en favor de la de Salvador Allende (diciembre de 1969), Jacques Chonchol se dispuso a continuar con «la lucha política permanente» que significaba la R.A. en su 2da. fase: el momento de la R.A.-UP. En la redacción del programa de Gobierno de la U.P. se nota la mano y/o la orientación de Chonchol en el acápite sobre la Reforma Agraria, donde se recogen las inquietudes y desafíos por él planteados en 1969. Al asumir el gobierno Salvador Allende, este nombra a J. Chonchol como ministro de Agricultura, donde podrá, como sólido eslabón de continuidad y energía renovadora, proseguir «la lucha política permanente» por la Reforma Agraria en Chile.

4. La reforma Agraria-Unidad Popular

La Reforma Agraria es concebida como un proceso simultáneo y complementario con las transformaciones generales que se desea promover en la estructura social, política y económica del país. (…)La experiencia ya existente en esta materia y los vacíos o inconsecuencias que de ella se desprenden, conducen a reformular la política de distribución y organización de la propiedad de la tierra en base a las siguientes directivas: 1) Aceleración del proceso de Reforma Agraria expropiando los predios que excedan a la cabida máxima establecida … incluso los frutales, vitivinícolas y forestales, sin que el dueño tenga derecho preferencial a elegir la reserva. (…); 2) Incorporación inmediata al cultivo agrícola de las tierras abandonadas y mal explotadas de propiedad estatal; 3) Las tierras expropiadas se organizarán preferentemente en formas cooperativas de propiedad. Los campesinos tendrán títulos de dominio que acrediten su propiedad sobre la casa y el huerto y sobre los derechos correspondientes en el predio indivisible de la cooperativa. Cuando las condiciones lo aconsejen, se asignarán tierras en propiedad personal a los campesinos, impulsando la organización del trabajo y la comercialización sobre bases de cooperación mutua. También se destinarán tierras para crear empresas agrícolas estatales con la tecnología moderna; 4) En casos calificados se asignarán tierras a 1os pequeños agricultores, arrendatarios, medieros y empleados agrícolas capacitados para el trabajo agropecuario; 5) Reorganización de la propiedad minifundaria a través de formas progresivamente cooperativas de trabajo agrícola; 6) Incorporación de los pequeños y medianos campesinos a las ventajas y servicios de las cooperativas que operen en su área geográfica; 7) Defensa de la integridad y asegurar la dirección democrática de las comunidades indígenas, amenazadas por la usurpación, y que al pueblo mapuche y demás indígenas se les asegure tierras suficientes y asistencia técnica y crediticia apropiadas30.

Con estas palabras, el Programa de Gobierno de la Unidad Popular, en su acápite titulado «Profundización y extensión de la Reforma Agraria», sentaba las bases de su política agraria, en tanto segundo momento del proceso de R.A. iniciado en Chile de acuerdo a la Ley Nº 16.640 de 1967. En cuanto 2do. momento de dicha R.A., la Unidad Popular dejaba claro que la R.A.-UP buscaba acelerar, expandir y radicalizar el proceso de expropiaciones, así como tomar el control productivo de las propiedades agrícolas del Estado (1er. y 2do. punto del programa). Los restantes cinco puntos buscaban superar y responder a los problemas de la 1ra. etapa de la R.A., de acuerdo al diagnóstico proporcionado por el exvicepresidente de INDAP y responsable de la R.A.-DC, Jacques Chonchol: se referían a la voluntad de construir, de estimular y de proteger las formas cooperativas de producción en el seno de todo el campesinado, en sus distintas figuras, incluyendo el pueblo mapuche; asimismo, dichos puntos del programa manifiestan la voluntad de ampliar los beneficiarios de la R.A.-UP a todas las figuras del campesinado, más allá de los trabajadores agrícolas e inquilinos:a pequeños agricultores, arrendatarios, medieros, empleados agrícolas, afuerinos, etc. Es decir, la continuidad y, al mismo tiempo, la diferenciación R.A.-UP consistía básicamente en la decidida voluntad política de seguir avanzando en las expropiaciones y en construir un modo de producción cooperativoampliado en el campo chileno que formase una red territorial social, productiva y comercial, contando con el apoyo técnico y crediticio del Estado y erigiéndose como una modalidad de propiedad social cooperativa paralela a la propiedad privada tradicional a nivel territorial, conformando una nueva fuerza social en los territorios y comunas del país.

¿Cómo y en qué medida se llevaría a la práctica esta modalidad de relación social y económica cooperativa en el campo chileno en la fase de la R.A.-UP? En los párrafos que siguen intentaremos delinear algunos de los caminos que se trazaron en la fase R.A.-UP en vista de la construcción de lo que llamaremos una «Reforma Agraria como Democracia Social» (RADS).

a. aceleración y profundización de la R.A.-UP

Con la voluntad férrea de poner todo el aparato gubernamental al servicio del cumplimiento del mandato de la Ley de R.A. Nº 16.640, Jacques Chonchol tomó el timón de dicho proceso en 1970 en su calidad de ministro de Agricultura bajo el lema de hacerla rápida, drástica y masiva. «El deseo del Gobierno es acelerar al máximo el proceso de expropiaciones. Ojalá, antes de terminar el actual año agrícola y empezar el nuevo, pudiéramos expropiar todo lo que en el programa de 1971 tiene que ser expropiado»31. Esto, con el fin de cuidar el ciclo anual de producción agrícola y de evitar la exacerbación del conflicto que, naturalmente, el proceso de R.A. en democracia conllevaba. En efecto, las cifras muestran esta voluntad política en acción:

Avance de las expropiaciones anuales

Nº Predios

Hectáreas Totales

% expropiaciones

% de tierras expropiadas

1965-1970

1.408

3.563.554

30

40

1971-1972 (30 junio)

4.690

8.860.310

70

60

Fuente: Susana Bruna, «Luchas campesinas en Chile», op. cit., p. 121

Así, el proceso de transformación de la tenencia de la tierra en Chile se realiza en un tiempo total menor de siete años, alcanzando su culminación en el último tramo de 1 ½ año, correspondiente a la fase R.A.-UP. Proceso de aceleramiento de la R.A. que, al mismo tiempo, contemplaba «la restitución de tierras a los mapuche», asunto que quedó en manos de la Dirección de Asuntos Indígenas, con el «respaldo material y humano de otros organismos del sector del agro»32.

La R.A. despertaba los sueños de miles de campesinos a lo largo del país, percibiendo en ella la llegada, al fin, de la justicia y de la protección, superando su centenario desamparo, iluminando su esperanza y activando sus proyectos de futuro.

Con un acto público de hondo significado, los campesinos de Ninhue celebraron algo que para ellos ya parecía un sueño: la aplicación de la reforma agraria en esa comuna. Y no era para menos. Después de sufrir las más increíbles explotaciones, miseria y abandono y luego de dar una larga y hasta ayer, infructuosa pelea, por fin vieron que un gobierno, el Gobierno de la Unidad Popular se acordó de ellos y ordenó la expropiación de los siete latifundios que los tenían verdaderamente en la desesperación. En la provincia de Ñuble y también fuera de ella, hablar de Ninhue era referirse al símbolo del sufrimiento y de la humillación de los campesinos. Los trabajadores del fundo «Coroney», por ejemplo, cuentan que su ex propietario, Federico Benavente, no los dejaba acercarse a él sino hasta una distancia de 20 metros y que jamás les escuchaba sus peticiones. (…) Los predios expropiados servirán de base para la creación de una gran empresa regional campesina. (…) Galvarino Andrade agradeció a nombre de todos los campesinos de Ninhue al gobierno del compañero Allende, a INDAP, a CORA, al SAG, «por lo que se ha hecho, por estas expropiaciones: lo que antes era un sueño para nosotros y hoy es una realidad. Unidos y organizados saldremos adelante y haremos más grande y masiva la R.A. para bien nuestro y de nuestro país»33.

De modo que, en los dos primeros años del gobierno de la UP, el fenómeno legal y legítimo de R.A. es ya un hecho consolidado, habiendo alcanzado su culminación, transformándose radicalmente el ancestral sistema de latifundio en nuestro país, construyéndose una nueva modalidad de tenencia de la tierra: el «asentamiento campesino» o el «Centro de Reforma Agraria», como figuras transitorias de tenencia colectiva hacia su consolidación, ya como propiedad cooperativa o como asignación individual y, especialmente, como espacio de liberación de los trabajadores agrícolas exapatronados y sus familias –conformando un total de 55.800 familias34– que llegaban, al fin, a la Tierra Prometida que acogía y realizaba su histórica desproletarización.

La R.A.-UP no solo se preocupó del cumplimiento de las expropiaciones determinadas por ley, las que hacían justicia principalmente a los trabajadores asalariados de los latifundios, sino que también buscó hacer justicia en el ámbito de otras relaciones sociales campesinas que ancestralmente sufrían de explotación y abuso, cual era el caso de los medieros. Trabajador de tierra ajena, en que, a cambio de la cesión temporal por parte de un propietario, de un pedazo de tierra para trabajar, el mediero ponía toda la fuerza de su trabajo, debiendo repartirse a medias los frutos producidos35. Al momento de intervenir la UP sobre estos sujetos, ellos estaban regidos por el Decreto Ley Nº 9 de 1968 que mantenía el hecho de que «el dueño es quien pone las condiciones y el trabajador mediero no tiene a quien recurrir para defenderse en forma efectiva, (…) encontrándose en sus derechos totalmente limitado porque no tiene ni dinero, ni tierra, ni contactos sociales para defenderse». Ante lo cual Allende envió al Congreso, el 31 de marzo de 1971, un Proyecto de Ley que planteaba que las medierías o aparcerías imperantes en los campos tienen la «verdadera calidad de un contrato de trabajo, puesto que las modalidades usadas constituyen un verdadero vínculo de subordinación o dependencia del campesino en relación al dueño de la tierra, que es la característica de la relación laboral»36.

Lo natural sería que este tipo de trabajador campesino tuviera la misma causa que sus compañeros de clase como son los obreros agrícolas. Esto es justamente lo que persigue el proyecto de ley del compañero Allende: hacer del mediero un verdadero trabajador agrícola con las mismas posibilidades de defensa a través de las organizaciones sindicales campesinas y de las leyes laborales y de previsión. El proyecto le reconoce su calidad de trabajador agrícola al mediero para que así pueda obtener «los beneficios de la explotación de la tierra, de la cultura, de la educación y de la vivienda»37.

Un proyecto que buscaba, así, integrar al mediero –una de las figuras ancestrales del trabajo sufrido y expoliado de los campos– al proceso de R.A., especialmente buscaba incorporarlo al proceso de construcción de su sujeto como parte del sujeto colectivo-trabajador campesino que en esos momentos vivía la revolución de su condición, de sus derechos y de su conciencia histórica.

El proceso de Reforma Agraria buscaba alcanzar su culminación el año 1971 con la expropiación de 1000 latifundios, especialmente avanzando hacia el sur del país (Malleco, Valdivia, Llanquihue), casi intocado en el período de gobierno anterior, incluyendo varias estancias ganaderas de Tierra del Fuego («561.386 hectáreas de ricas tierras de praderas y bosques maderables»). Al mismo tiempo, el gobierno procedía a crear un «gigantesco complejo maderero en Panguipulli» a través del traspaso de 19 fundos expropiados por la CORA a la CORFO, ubicado en la zona precordillerana de Valdivia38. Realizadas estas expropiaciones, el ministro de Agricultura Jacques Chonchol anunciaba a la Confederación Nacional de Asentamientos que «en mayo se iniciarán las asignaciones de tierras a los asentados», abocándose la CORA «a la entrega de los títulos de dominio a más de 5.000 campesinos asentados», abriéndose para ellos los «créditos del Banco del Estado», para lo cual «cada asentamiento tendrá su propia cuenta corriente previa presentación del plan de explotación del predio»39.

Es así que en 1971 el campo agrario chileno se encontraba configurado en base, al menos, a cinco modalidades de tenencia de la tierra: a) el ancestral de «comunidad indígena»; b) el tradicional de propiedad privada familiar o individual; c) el tradicional de propiedad fiscal o estatal (0,5%)40; d) formas cooperativas de tenencia y producción y e) el área reformada como preparación al modo cooperativo de propiedad de la tierra (2% de los predios)41. Cinco modalidades entre las que la propiedad privada seguía siendo hegemónica, principalmente en cuanto pequeña propiedad (80% de los predios de menos de 5 HRB). Cinco modalidades que significaban el reconocimiento histórico al modo diverso de habitar, producir y relacionarse con la tierra los distintos grupos y sujetos en Chile; modos plenamente legítimos y avalados por la legalidad vigente en Chile, llamados a incorporar a todos los rostros del campesinado a participar del habitar la tierra con pleno derecho de pertenencia y propiedad.

b. La R.A.–UP como democratización social ampliada: los Consejos Comunales Campesinos.

Simultáneamente con el activo y masivo proceso de expropiaciones y fiel al sentido democratizador del gobierno UP, con especial énfasis puesto en la generación de instancias a través de las cuales el pueblo, en este caso, el campesino organizado, ejerciese poder directamente, influyendo con sus decisiones las propias políticas de gobierno, apenas asumido el gobierno de la Unidad Popular, el presidente salvador Allende dictó el Decreto Nº 481 del 21 de diciembre de 1970 que creó los Consejos Campesinos a nivel comunal, provincial y nacional, «en virtud del cual todas las grandes definiciones en materias agrarias debían tratarse en dichos consejos para asegurar la participación consciente del movimiento campesino en la marcha del proceso»42. Dichos Consejos estarían compuestos por representantes de los sindicatos agrícolas, de las cooperativas, de los comités de asentamientos y centros de reforma agraria43.

La creación de los Consejos Campesinos (C.C.) permite a los trabajadores agrícolas transmitir sus propias opiniones al gobierno en materias que tienen que ver con los planes nacionales de desarrollo rural, producción agropecuaria y reforma agraria. El sistema de los C.C. permite que sean ellos los que aporten sus sugerencias ante el Ministro de Agricultura respecto de los programas y presupuesto de los organismos públicos, semi-fiscales y de administración autónoma del sector agrícola. Corresponderá a estos campesinos así organizados dar su opinión en relación a los problemas generales en materia social y económica del sector laboral campesino44 .

Estos Consejos Campesinos se constituirían a lo largo del país a partir de las comunas, donde estarían los Consejos Comunales Campesinos, desde los cuales se formarían los Consejos Provinciales Campesinos y de estos saldría el Consejo Nacional Campesino. «Los campesinos y sus organizaciones tendrán las mayores responsabilidades en la elaboración, discusión y ejecución del proceso de R.A.», por lo que el gobierno llamaba «a los campesinos a actuar en conjunto con el gobierno y no en forma aislada para favorecer la R.A.» hacia su total cumplimiento45.