9,99 €

Mehr erfahren.

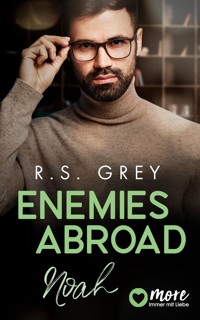

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Handsome Heroes

- Sprache: Deutsch

Der Auftrag klingt einfach: Summer soll in ein abgelegenes Cottage in England reisen und den gefeierten, aber schreibblockierten Autor Nathaniel Foster dazu bringen, endlich sein Buch zu beenden. Doch Nathaniel entpuppt sich als arroganter Eigenbrötler, der ihr eiskalt die Tür vor der Nase zuschlägt – im wahrsten Sinne des Wortes. Trotzdem bleibt Summer keine Wahl: Sie muss mit ihm unter einem Dach leben und arbeiten. Zwischen knisterndem Kaminfeuer, eisigen Blicken … und einer Anziehung, die sich nicht länger wegdiskutieren lässt.

Je hitziger die Wortgefechte, desto verschwommener die Grenze zwischen Arbeit und Verlangen. Und als ein Streit fast in einem Kuss endet, steht plötzlich mehr auf dem Spiel als nur ein Manuskript ...

Enemies-to-Lovers trifft Only-One-Bed – in dieser charmant-knisternden Romance voller Schlagabtausch, Funkenflug und eindeutig zu intensiver Momente.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 455

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Liebe Leserin, lieber Leser,

Danke, dass Sie sich für einen Titel von »more – Immer mit Liebe« entschieden haben.

Unsere Bücher suchen wir mit sehr viel Liebe, Leidenschaft und Begeisterung aus und hoffen, dass sie Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und Freude im Herzen bringen.

Wir wünschen viel Vergnügen.

Ihr »more – Immer mit Liebe« –Team

Über das Buch

Der Auftrag klingt einfach: Summer soll in ein abgelegenes Cottage in England reisen und den gefeierten, aber schreibblockierten Autor Nathaniel Foster dazu bringen, endlich sein Buch zu beenden. Doch Nathaniel entpuppt sich als arroganter Eigenbrötler, der ihr eiskalt die Tür vor der Nase zuschlägt – im wahrsten Sinne des Wortes. Trotzdem bleibt Summer keine Wahl: Sie muss mit ihm unter einem Dach leben und arbeiten. Zwischen knisterndem Kaminfeuer, eisigen Blicken … und einer Anziehung, die sich nicht länger wegdiskutieren lässt.Je hitziger die Wortgefechte, desto verschwommener die Grenze zwischen Arbeit und Verlangen. Und als ein Streit fast in einem Kuss endet, steht plötzlich mehr auf dem Spiel als nur ein Manuskript ...

Enemies-to-Lovers trifft Only-One-Bed – in dieser charmant-knisternden Romance voller Schlagabtausch, Funkenflug und eindeutig zu intensiver Momente.

Über R.S. Grey

R. S. Grey ist eine US-amerikanische Schriftstellerin. Mit ihren erfolgreichen Romanen steht sie regelmäßig auf der USA Today Bestsellerliste. Die Autorin lebt mit ihrer Familie und ihren zwei Hunden in Texas.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlage.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

R.S. Grey

Fighting Words

Aus dem Amerikanischen von Anne Morgenrau

Übersicht

Cover

Titel

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Grußwort

Informationen zum Buch

Newsletter

Kapitel 1 — SUMMER

Kapitel 2 — NATE

Kapitel 3 — SUMMER

Kapitel 4 — NATE

Kapitel 5 — SUMMER

Kapitel 6 — SUMMER

Kapitel 7 — NATE

Kapitel 8 — SUMMER

Kapitel 9 — NATE

Kapitel 10 — SUMMER

Kapitel 11 — SUMMER

Kapitel 12 — NATE

Kapitel 13 — SUMMER

Kapitel 14 — SUMMER

Kapitel 15 — NATE

Kapitel 16 — NATE

Kapitel 17 — SUMMER

Kapitel 18 — SUMMER

Kapitel 19 — SUMMER

Kapitel 20 — NATE

Kapitel 21 — SUMMER

Kapitel 22 — SUMMER

Kapitel 23 — SUMMER

Kapitel 24 — NATE

Kapitel 25 — SUMMER

Kapitel 26 — SUMMER

Kapitel 27 — SUMMER

EPILOG — SUMMER

ANMERKUNG DER AUTORIN

Impressum

Kapitel 1

SUMMER

»Hier ist es«, verkündet der Taxifahrer. »Wir sind da.«

Nein. Das kann nicht sein.

Ich lehne mich zum Fenster, um einen genaueren Blick auf das schäbige Gebäude zu meiner Rechten zu werfen – mein trautes Heim für die nächsten ein oder zwei Wochen.

Ehrlich gesagt ist »schäbig« noch zu positiv, um diesen Ort zu beschreiben. Ungeheuer hässlich? Nicht mehr zu retten? Ein Spukschloss? Ein Fenster im Erdgeschoss weist zwei zerbrochene Scheiben auf, als hätte jemand einen Stein hineingeworfen. Ein Stück der Mauer auf der rechten Seite ist eingestürzt. Auch die Haustür steht weit offen und schwingt unheilvoll hin und her.

»Verdammt. Sieht ganz schön verlassen aus.« Der Fahrer dreht sich zu mir um. »Sind Sie sicher, dass Sie die richtige Adresse haben?«

Ich senke den Blick auf die Reiseroute, die ich auf dem Handy erstellt habe, dann betrachte ich erneut das Gebäude.

»Ja. Hier ist es. Da vorn auf dem Schild steht Crown House.« Auf einem Schild, das schief an einem einzigen Scharnier hängt. Die schwarzen Buchstaben sind größtenteils abgeblättert, so dass nicht Crown House, sondern Crow Ho’s zu lesen ist.

Der Fahrer und ich sind uns einig, dass ich mich erst mal umsehen sollte, bevor ich mein Gepäck aus dem Kofferraum hole. Auf dem kurzen Weg zur Haustür knirschen meine Stiefel im frisch gefallenen Schnee.

Die Sonne ist fast untergegangen, und das Tageslicht wird mit jeder Sekunde schwächer, was ärgerlich ist, besonders wenn man bedenkt, dass mein Reiseplan mich etliche Stunden früher hierher hätte führen sollen. Das Flugzeug landete am Nachmittag in Leeds, aber dann wurde ich durch einen Zwischenfall bei der Gepäckausgabe aufgehalten. Eine Frau nahm meinen Koffer vom Band, und als ich sie von ihrem Fehler zu überzeugen versuchte, rief sie die Flughafenpolizei. Für mich war die Sache klar. Ich besitze diesen Koffer seit über zehn Jahren, und er hat seine besten Zeiten längst hinter sich. Die Räder drehen sich nur, wenn sie Lust dazu haben, und der Griff klemmt ständig. Trotzdem klammerte sich die Frau an das Teil, als hinge ihr Leben davon ab. Ich führte drei Gespräche mit Zollbeamten, musste eine Ausweiskontrolle und mehrere Kontrollen mit einem Metalldetektor über mich ergehen lassen, bevor ich mit meinem Koffer in ein Taxi steigen und die Reise nach Norden antreten durfte. Jetzt ist es kurz nach achtzehn Uhr, und im Crow Ho’s ist es dunkel.

An der Haustür bleibe ich stehen und strecke meinen Kopf hinein. »Hallo?«

Meine Stimme hallt schwach von den Wänden wider. Das Haus ist leer. Außer ein paar Möbelstücken, die ein früherer Besitzer zurückgelassen haben muss – vielleicht einer, der hier in der Frühsteinzeit gelebt hat, aber das ist nur eine grobe Schätzung –, steht nichts darin. Plötzlich bewegt sich zu meiner Rechten etwas, und ich zucke heftig zusammen, ehe ich merke, dass es nur ein paar raschelnde Blätter sind. Ich versuche, den Schreck wegzulachen, renne aber trotzdem zurück zu dem Taxi, als wäre mir ein Poltergeist auf den Fersen. Ich bin keine, die sich vor Herausforderungen drückt, aber hier liegt offensichtlich ein Fehler vor. Bei der Planung meiner Reise scheint InkWell entgangen zu sein, dass das Crown House nicht mehr in Betrieb ist. Na super. Ist ja nicht so, als wäre ich allein in einem fremden Land, in dem ich nirgendwo hingehen und niemanden anrufen kann, sobald die Sonne untergeht. Ich nehme wieder auf dem Rücksitz Platz und schließe die Wagentür.

»Hier kann ich nicht bleiben.«

»Wohin dann?«, fragt der Fahrer mit einem Anflug von Ungeduld in der Stimme. Mit meinem Flatrate-Tarif ab Bahnhof bin ich die Mühe plötzlich nicht mehr wert.

Wieder studiere ich das Dokument mit der Reiseroute und wichtigen Informationen auf meinem Handy. Neben den Flugzeiten und der Adresse des Crown House gibt es eine Wegbeschreibung, wie man vom Bahnhof zu Nathaniel Foster kommt. Eigentlich wollte ich ihn erst morgen während der Arbeitszeit aufsuchen, aber jetzt habe ich keine andere Wahl, denn mein Handy hat hier draußen keinen Empfang.

Nathaniel wird wissen, was zu tun ist. Er kann mir eine Unterkunft vorschlagen, oder vielleicht lässt er mich sogar eine Nacht bei sich schlafen und hilft mir morgen früh weiter. Okay, schon möglich, dass er nicht sonderlich begeistert sein wird, wenn er mich sieht und ihm klar wird, wer ich bin …

Ein Räuspern des Fahrers drängt mich zu einer Entscheidung.

»Hier«, sage ich und reiche ihm mein Handy. »Könnten Sie mich bitte zu dieser Adresse bringen?«

Nach einem kaum unterdrückten Seufzer biegt er auf die Hauptstraße ab.

Die Orientierung in der dunklen englischen Landschaft bereitet ihm keinerlei Probleme. Wenigstens einer von uns weiß, wo es langgeht, denn ich bin komplett orientierungslos. Jegliche Anzeichen von Zivilisation haben wir vor langer Zeit hinter uns gelassen. Ich glaube, dass wir in den Yorkshire Dales sind, einem mehrere Tausend Quadratkilometer großen Nationalpark, bestehend aus Mooren, Tälern und Hügeln … und in dem es, soweit ich das beurteilen kann, null Holiday Inns gibt.

Es schneit immer heftiger. Obwohl die Scheinwerfer des Taxis die Straße ausleuchten und die Scheibenwischer mit voller Kraft arbeiten, ist nur schwer zu erkennen, wann eine Kurve oder eine Abzweigung kommt. Ich werde hin und her geschleudert wie eine Flipperkugel, aber ich beschwere mich nicht, denn ich sitze schon viel zu lange in diesem Taxi. Dass der Fahrer mich vorzeitig rauswirft, ist das Letzte, was ich gebrauchen kann. Zum Glück liegt die Abzweigung zu Nathaniels Haus nur etwa zehn Autominuten vom Crown House entfernt. Es ergibt Sinn, dass der Verlag eine Unterkunft in seiner Nähe für mich gebucht hat. Da hat jemand mitgedacht … auch wenn der- oder diejenige Mist gebaut und nicht überprüft hat, ob das Haus überhaupt bewohnbar ist.

Nathaniel wohnt nicht direkt an der Hauptstraße. Zwischen mondbeschienenen Feldern und sanften Hügeln holpert der Wagen einen schmalen Weg entlang, bis wir schließlich vor einem niedrigen Holzzaun anhalten, der ein Cottage aus Naturstein umgibt, das einer Nancy Meyers würdig wäre.

Ist ja wie in einem Hallmark-Film hier …

Die alten Dachziegel sind mit Schnee bestäubt, aus dem Schornstein steigen Rauchwolken auf, und an der blassgrünen Eingangstür hängt ein kleiner Kranz aus Tannengrün. Einen derart pittoresken und einladenden Ort habe ich noch nie gesehen.

Es ist definitiv jemand zu Hause. Warmes Licht strömt aus einem Fenster im Erdgeschoss, und als ich einen Blick ins Innere werfe, entdecke ich ein kleines Wohnzimmer, in dem ein dunkelroter Lesesessel vor einem gemütlichen Kaminfeuer steht. Dampf steigt aus einer Tasse Tee auf einem Tisch neben dem Sessel auf. Daneben liegt ein aufgeklapptes Taschenbuch mit den Seiten nach unten. Jemand genießt hier einen perfekten Abend.

Diesmal lässt mir der Fahrer keine Chance, meine Meinung bezüglich des Fahrtziels zu ändern. Sofort nach dem Anhalten fordert er mich zum Bezahlen auf, steigt aus und hat meinen Koffer bereits ausgeladen, bevor ich nur einen Fuß in den Schnee setzen kann. Als ich durch ein kleines Tor zur Haustür gehe, knallt der Kofferraum zu, und das Taxi fährt mit knirschenden Reifen davon.

Okay.

Da ich nichts mehr zu verlieren habe, hämmere ich mit der Faust gegen die Tür, direkt unter dem fröhlichen Kranz, trete dann zurück und versuche mich an einem Lächeln. Zu breit kann schnell ein bisschen irre wirken. Zu schief ließe mich so genervt und müde aussehen, wie ich bin. Ich habe mich gerade für eine Zwischenlösung entschieden, da schwingt die Tür auf, und Nathaniel Foster füllt den Rahmen aus.

Ich muss den Kopf heben, um ihm ins Gesicht sehen zu können. Er ist größer, als ich erwartet habe. Er ist in vielerlei Hinsicht anders als erwartet. Die winzigen Fotos auf Buchumschlägen sind nie maßstabsgetreu, und das Autorenfoto in unseren Unterlagen ist alt, aufgenommen vor etlichen Jahren, als er noch Ende zwanzig war. Doch der Mann, der jetzt vor mir steht, ist ein Grizzly im Vergleich zu dem adretten Schriftsteller, den ich erwartet hatte. Stoppeln vom Vortag überziehen sein Kinn, sein kurzes honigbraunes Haar ist zerzaust, und seine Augen haben das sanfteste Blau, das ich je bei einem Menschen gesehen habe. Er mustert mich fragend.

Dann schaut er auf einen Punkt hinter meiner Schulter, vermutlich in der Erwartung, einen Wagen zu sehen. Als sein Blick wieder auf mir landet, spüre ich ihn nahezu körperlich.

»Haben Sie sich verirrt?«, fragt er besorgt.

Es ist total lächerlich, aber plötzlich bereue ich es, dass ich mein Erscheinungsbild nicht überprüft habe, bevor ich an seine Tür klopfte. Ist mein Haar in Ordnung? Ich habe es mit einer Spange nachlässig hochgesteckt; es ist lang und manchmal widerspenstig. Jetzt liegt vermutlich eine dünne Schicht Schnee darauf. Meine Jeans trage ich seit mehr als vierundzwanzig Stunden, und meine alberne Steppjacke – die ich gekauft habe, weil sie süß und billig war – ist nicht annähernd so warm, wie sie sein müsste. Zitternd setze ich ein Lächeln auf.

»Hi, entschuldigen Sie bitte die späte Ankunft. Ich bin Summer Collins«, sage ich und reiche ihm die Hand, in der Hoffnung, dass er sie ergreift. »Von InkWell.«

Es ist, als hätte ich versehentlich einen Schalter umgelegt, denn nun verzieht er ärgerlich das Gesicht. Ein Fingerschnippen, und schon ist er ein verstockter Typ.

»Eigentlich wollte ich erst morgen früh zu Ihnen kommen«, fahre ich zögerlich fort, »aber ich wurde am Flughafen aufgehalten. Eine Frau wollte mein Gepäck nehmen, und dann ist der Reißverschluss meines Koffers kaputtgegangen, und sie mussten mir helfen, ihn mit Klebeband zu reparieren …«

Er schüttelt den Kopf. »Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden.«

Sein Englisch klingt amerikanisch, aber mit einem britischen Touch … zweifellos eine Auswirkung der Tatsache, dass er seit vielen Jahren hier lebt.

Ich hebe meine Hand noch etwas höher, damit er sie endlich nimmt. »Verzeihung. Lange Geschichte. Aber wie gesagt … ich bin Summer Collins. Von InkWell.«

Er zieht die Brauen zusammen. »Und warum stehen Sie vor meiner Tür, Summer Collins von InkWell?«

Ich versuche, die Feindseligkeit in seiner Stimme zu überhören.

»Na ja, ehrlich gesagt ist es ein bisschen kompliziert. Ich … ich bin hier, um mit Ihnen zu arbeiten.« Ich zeige über meine Schulter in die mutmaßliche Richtung, in der verlassen und heruntergekommen das Crown House liegt. »Die Sache ist nur die …«

Er erwacht gerade rechtzeitig aus seiner Schockstarre, um mich erneut zu unterbrechen. »Mit mir arbeiten?«

»Ja, an Ihrem Manuskript.« Meine Stimme klingt piepsig wie die einer Maus. Seine klaren blauen Augen, die mir anfangs so sanft erschienen, wirken jetzt eisig. »Das soll wohl ein Witz sein. Hört mir denn niemals jemand zu?«

RUMS.

Er knallt mir die Tür vor der Nase zu, und ich stehe blinzelnd da und versuche, die letzten Stunden zu verarbeiten, zu begreifen, wie es möglich ist, dass ich solch wahnsinniges Pech habe.

Ich drehe mich um und betrachte den gewundenen Weg, der zurück zur Hauptstraße führt. Kein Taxi in Sicht. Natürlich nicht.

Na super. Was soll ich denn jetzt tun?

Erst jetzt, als ich im englischen Hinterland ohne Auto, ohne Handyempfang und ohne Plan auf der Treppe vor Nathaniels Haus stehe, wird mir klar, dass die Situation noch viel schlimmer ist, als InkWell hat durchblicken lassen. Unser beliebtester Autor – der Mann, der das Licht in der Firma am Brennen hält – ist möglicherweise nicht mehr zu retten.

Nathaniel ist einer der berühmtesten zeitgenössischen Autoren. Seine Science-Fiction-Reihe ist äußerst beliebt, sowohl bei treuen Fans des Genres als auch bei neuen Lesern; aber leider hat er seine letzten drei Abgabetermine gerissen, und InkWell wartet ungeduldiger denn je auf sein nächstes Manuskript. Der Erscheinungstermin für den letzten Teil der Cosmos-Trilogie wurde bereits zweimal verschoben, und inzwischen macht sich Angst breit, dass er tun könnte, was so viele große Autoren vor ihm getan haben: die Serie unvollendet lassen.

Als InkWell bereit war, mich über den großen Teich zu schicken, wusste ich, dass die Lage ernst ist. Ich bin die neueste Mitarbeiterin auf der Gehaltsliste – jung, unerfahren und die Einzige, die bereit ist, die Rolle des Opferlamms zu spielen.

Ich dachte, im schlimmsten Fall würde ich versagen und mit eingezogenem Schwanz nach Hause zurückkehren. Und im besten Fall würde ich das Unmögliche schaffen: Nathaniels Schreibblockade lösen, ihm helfen, seine preisgekrönte Trilogie abzuschließen und als Nationalheld nach Amerika zurückzukehren.

Doch wie sich nun herausstellt, hat mein Worst-Case-Szenario nicht mit dem strengen englischen Winter gerechnet. Meine neuen schlimmsten Ängste beinhalten Erfrierungen und einen langsamen, qualvollen Tod.

Jemand hätte mich warnen können, dass Nathaniel derart zurückgezogen lebte. Mit seinem schlechten Benehmen und diesen Bartstoppeln könnte er fast ein Werwolf sein. Ich meine, wer knallt einem denn einfach die Tür vor der Nase zu?!

Ich brauche einen Plan, und ich brauche ihn jetzt. Noch immer stehe ich verlegen vor seiner Tür herum. Ist wohl besser, wenn ich jetzt gehe. Nur … ist die Lage noch immer die gleiche: Das verdammte Taxi ist lange weg, mein Handy hat keinen Empfang, und ich weiß nicht genau, in welche Richtung ich gehen soll, wenn ich wieder auf der Hauptstraße bin. Sind wir von links oder von rechts gekommen? Obwohl ich mir unsicher bin, gehe ich zu dem niedrigen Tor vor dem Cottage. Ich mache mich bereit, den langen Weg zurückzutrotten und meinen ollen Koffer über die mondbeschienenen Felder zu schleppen, bis ich eine Lösung für mein Problem gefunden habe.

Doch als ich am Tor stehe, kann ich mich nicht zum Weitergehen überwinden. Mein Selbsterhaltungstrieb setzt ein, und ich bleibe wie angewurzelt stehen. Ich kann hier auf keinen Fall weg. Ich habe keine Ahnung, wohin ich gehen soll. Ich möchte umkehren und Nathaniel um Hilfe bitten, aber ich habe Angst, dass er mich ein weiteres Mal anmotzt. Ich versuche es wider besseres Wissen mit meinem Handy und fluche, weil sich die Karten-App nicht laden lässt.

Ich stopfe das Ding gerade wieder in meine Handtasche, als ich hinter mir knirschende Schritte höre. Ich drehe mich um und sehe Nathaniel aus seinem Häuschen kommen, eingepackt in eine dicke Winterjacke, die viel robuster wirkt als meine alberne Steppjacke. Mit seinen langen Schritten ist er im Nu bei mir, und jetzt steht er da wie eine Ziegelmauer zwischen seinem Cottage und mir.

»Warum sind Sie immer noch auf meinem Grundstück?«, fragt er grob. Mir fällt fast die Kinnlade herunter angesichts dieser Unverfrorenheit, aber ich fange mich rasch wieder. Hat dieser Mensch denn überhaupt kein Mitgefühl? Kein Herz?

»Ich versuche ja, von hier zu verschwinden! Aber mein Handy funktioniert nicht. Kann ich mir Ihres leihen?«

Es widerstrebt mir, um Hilfe zu bitten, vor allem jemanden, dem ich am liebsten eine Standpauke halten würde.

Er schüttelt den Kopf und schiebt die Hände in die Taschen. »Ist sinnlos. Hier draußen gibt es keinen Empfang. Null.«

Ich schaue in den Nachthimmel und sage zu mir selbst: »Null Empfang! Na super!« Dann schüttle ich den Kopf, und mein zorniger Blick landet erneut auf ihm. »Und wie komme ich von hier aus in die Stadt?« Ich folge seinem Beispiel und verzichte auf meine guten Manieren. Er mustert mich aus schmalen Augen, dann deutet er lässig mit dem Kinn nach links, völlig unbeeindruckt von meiner Zwangslage. »Nach Sedbergh geht es eine Stunde zu Fuß in diese Richtung.«

In seinem Tonfall liegt nicht mal ein Hauch von Bedauern.

Mit flammendem Blick betrachte ich meinen Koffer und sage: »Hast du gehört, du dummes Ding? Eine Stunde. So lange musst du noch durchhalten, so wahr mir Gott helfe …«

Ohne ein weiteres Wort an Nathaniel zu richten, gehe ich zum Tor hinaus und die verschneite Straße hinunter, stapfe in die angegebene Richtung und ignoriere die Tatsache, dass meine Finger von der Kälte bereits taub werden. Ich komme nur wenige Meter weit, ehe mein Koffer gegen einen Felsbrocken prallt, der unter der Schneeschicht versteckt war. Der Koffer platzt auf, meine Kleidung fällt heraus und verteilt sich in der Umgebung.

Mit zitternder Unterlippe betrachte ich das Chaos.

»Herrgott nochmal«, faucht Nathaniel hinter mir. »Kommen Sie einfach rein, ja?«

Nach einer derart rüden ersten Begegnung bin ich nicht gerade begeistert von der Aussicht, die Drachenhöhle zu betreten. Wenigstens hält Nathaniel mir die Tür auf, auch wenn er nicht die Freundlichkeit besaß, mir beim Einsammeln meiner durchnässten Klamotten zu helfen oder dabei, sie zurück in den kaputten Koffer zu stopfen. Als ich endlich alles wieder eingepackt habe, poltere ich mit der Anmut eines Elefanten im Porzellanladen zur Haustür hinein. Ich lege meinen Koffer auf den Boden, klappe ihn auf, und die Kleidungsstücke purzeln einmal mehr heraus. Schnaubend vor Zorn lege ich mehrere Lagen Kleidung ab, denn hier drin ist es unglaublich heiß.

Nathaniel hat das Gleiche getan und seine Jacke fein säuberlich an einen Haken an der Küchentür gehängt. Er trägt einen marineblauen Strickpullover und dunkle Jeans. Als er seine Stiefel auszieht, kommen graue Wollsocken zum Vorschein. Keine Ahnung, warum der Anblick meinen Zorn besänftigt. Dieser Mann war bisher nichts als grausam zu mir. Es muss an dem Cottage liegen, denke ich; das besänftigt jeden.

Es ist genauso warm und einladend, wie ich es mir auf den ersten Blick erhofft hatte. Aber geräumig ist es nicht. Das Erdgeschoss besteht nur aus einer Küche rechts vom Eingang und einem Wohnzimmer auf der linken Seite. Das beschränkte Platzangebot ist gut genutzt. Es gibt wild zusammengewürfelte Möbel und Antiquitäten, Kunstwerke und Bücher. Sehr viele Bücher. Sie sind überall, in den Regalen, die den Kamin flankieren, und in einer Vitrine, die hinter einer Reihe von Polsterstühlen steht. Das Erdgeschoss ist von Lampen und Feuerschein erhellt, und während Holzbalken unter der Zimmerdecke entlang verlaufen, bestehen die Wände aus Kalksteinblöcken und Mörtel.

Die Vorhänge und Kissen, die übereinanderliegenden Teppiche und die gerahmten Kunstwerke verraten einen femininen Einfluss, was vermutlich bedeutet, dass gleich eine Frau die Treppe herunterkommen und mit Nathaniel schimpfen wird, weil er mich derart schlecht behandelt hat.

Ich kann es kaum erwarten, sie kennenzulernen.

Sie wird mir eine Tasse heißen Tee anbieten, anstatt nur dazustehen und mich auf die Art anzustarren, wie Nathaniel es gerade tut.

Offenbar hat er nicht die Absicht, mich wie einen willkommenen Gast zu behandeln, obwohl er mich selbst in sein Cottage eingeladen hat.

Kapitel 2

NATE

Ich hänge gerade meinen Mantel an den Haken, da steht mein neuer Gast fluchend an der Haustür.

Ich habe keine Ahnung, was ich von ihr halten soll, von Summer Collins von InkWell. Sie ist kaum angekommen, schon nervt sie. Als sie an die Tür klopfte, war ich im Begriff, mich mit einer frischen Tasse Tee hinzusetzen, um die letzten Kapitel von Schall und Wahn durchzugehen. Jetzt ist der Tee wahrscheinlich kalt, und ich weiß nicht mehr, was in dem Buch gerade passierte, als ich mit dem Lesen aufhörte.

Ich habe mich InkWell gegenüber klar ausgedrückt: Ich möchte in Ruhe gelassen werden. Nachdem ich Suzanne, Kent und Noel weggeschickt habe, bin ich überrascht, dass Summer den Mut hat, hierherzukommen. Ich wünschte, ich könnte behaupten, sie sei unangekündigt aufgetaucht, aber mein Verleger hat mich vermutlich schon vor Wochen per E-Mail vor ihrer Ankunft gewarnt, und ich bin einfach nicht dazu gekommen, die Nachricht zu lesen.

Wie dem auch sei, sie ist hier nicht willkommen. Am liebsten würde ich sie sofort aus dem Haus jagen, aber es hört nicht auf zu schneien, und ich kann sie nicht in die Nacht hinauswandern und erfrieren lassen.

Ich drehe mich zum Flur, um sicherzugehen, dass Summer die Tür geschlossen hat – aber vielleicht will ich sie auch bei besserem Licht betrachten. Sie steht im Eingangsbereich, hat ihre hellviolette Jacke auf einen Haufen Kleider in ihrem kaputten Koffer geworfen, und ihre restlichen Klamotten liegen auf dem Boden verstreut. Jeans, langärmelige Shirts, ein kirschroter Pyjama … ein blassrosa BH.

Als sie merkt, worauf mein Blick verweilt, verfinstert sich ihre Miene. »Geben Sie mir etwas Klebeband, dann bringe ich den Koffer in Ordnung und mache mich wieder auf den Weg.«

Ich seufze, denn ich bin ihr um Lichtjahre voraus. Die Umstände sind ungünstiger für sie, als sie glaubt, und der Überbringer der schlechten Nachricht werde ich sein.

Ich stemme die Hände in die Hüften und sage: »Keine Ahnung, was Sie vorhaben, aber in Sedbergh gibt es niemanden, der Ihnen helfen kann. Wo wollen Sie denn unterkommen?«

»Das weiß ich noch nicht«, sagt sie hochmütig, zweifellos genervt von meinem missbilligenden Blick. »Die Unterkunft, die InkWell für mich ausgesucht hat, war nicht nach meinem Geschmack.«

Nicht nach ihrem Geschmack?

Himmel, dann haben sie offensichtlich erneut versucht, Crown House zu buchen.

»Ich werde in Sedbergh schon ein Hotel finden«, sagt sie bemüht zuversichtlich.

Ich schüttle langsam den Kopf, genervt von ihrer jugendlichen Naivität und dem funkelnden Staunen in ihrem Blick. »Daraus wird nichts. Es ist Nebensaison … Im Winter ist die Stadt wie ausgestorben. Man wird Sie weiterschicken, nach Kendal oder zurück nach Leeds, was Ihnen aber nichts nützen wird, weil Sie kein Auto haben, um dorthin zu gelangen.«

Es ist offensichtlich, dass Summer nicht hierhergehört. Wie eine Blume, die aus dem Schnee herauslugt, ist sie in dieser winterlichen Landschaft fehl am Platz. Sie sollte in Los Angeles sein und mit einem türkisfarbenen Cabrio zum Strand fahren. Ihre Haut ist sommersprossig und leicht gerötet. Ihre Haare sind blond mit einem leichten Rotstich; erdbeerblond, wie man diese besondere Farbe nennt. Es ist nass von schmelzendem Schnee, genau wie ihre Bluse, ihre Jeans und diese dünnen Schuhe, über die ich nur den Kopf schütteln kann. Was hat sie denn geglaubt, wohin sie fährt? Nach Miami?

Inzwischen wirkt sie angemessen besorgt, so, als hätte sie den Ernst ihrer Lage endlich begriffen. »Das heißt, ich kann nicht fort von hier, selbst wenn ich es will?«

Ich seufze und mustere sie aus schmalen Augen. »Ich würde es Ihnen nicht empfehlen, nein.«

Jegliche Farbe weicht aus ihrem Gesicht. »O mein Gott.«

»Der Sturm da draußen ist nicht weiter schlimm. Erst in ein paar Wochen fängt es hier richtig an zu schneien.« Ich halte eine Hand auf Hüfthöhe, um ihr zu zeigen, wie hoch der Schnee letztes Jahr lag.

Ihre Augen weiten sich. Sie atmet hörbar aus und betrachtet das Chaos zu ihren Füßen.

»Ich kann also weder in die Stadt gehen, noch kann ich hierbleiben …«, denkt sie laut nach. Sie zieht die Brauen zusammen und blickt zu mir auf. »Gibt es auf diesem Grundstück noch andere Gebäude? Eine Scheune oder so?«

Über diese Frage muss ich fast lächeln.

»Nein, keine Scheune.«

Ich frage sie nicht, was sie getan hätte, wenn ich Ja gesagt hätte. Hätte sie es riskiert, im Heu zu schlafen? Pech für uns beide, dass ihr für heute Nacht nur mein Cottage zur Verfügung steht.

»Bleiben Sie einfach hier, und wir überlegen uns, wie Sie morgen früh nach Hause kommen.«

»Nach Hause?« Plötzlich hat sie wieder Rückgrat. Sie strafft die Schultern und hebt das Kinn. »Ich kehre nicht nach Hause zurück. Ich habe eine Aufgabe zu erledigen.«

»Aber nicht hier«, versetze ich. »Sie können oben schlafen.« Ich gehe in der Annahme, dass sie mir folgen wird, zur Treppe.

Was sie auch tut, wenn auch widerstrebend. »Ich kann nicht einfach hier übernachten. Sie sind ein Fremder.«

»Sieht nicht so aus, als hätten Sie eine Wahl«, rufe ich ihr aus dem ersten Stock zu und bleibe stehen. »Sie sind zu mir gekommen, schon vergessen? Sie hätten in den Staaten bleiben können, wo Sie hingehören.«

Zögernd kommt sie die Treppe herauf. »Ich habe eine Aufgabe zu erledigen.«

»Sie hatten eine Aufgabe.«

»Ich werde England nicht verlassen.«

Ich stöhne leise und stoße die Tür zu meinem Gästezimmer auf.

Na ja … Zimmer ist ein bisschen übertrieben. Momentan ist es für keinen anderen Gast geeignet als für den getigerten Kater, der es sich auf der Liege an der gegenüberliegenden Wand bequem gemacht hat.

»Sie haben eine Katze?«, fragt Summer von hinten.

Sie klingt schockiert. Warum sollte ich keine Katze haben?

Offenbar errät sie die Frage in meinem Blick.

»Sie scheinen nicht der Typ dafür zu sein«, erklärt sie und mustert mich, als wäre ich eine lebende Verkörperung des Teufels.

»Der Kater gehört nicht mir.«

Verwirrt runzelt sie die Stirn. Aus der Nähe erkenne ich, dass ihre Augen von einem grünlichen Braun sind, die Farbe von Moos und Erde in einem dichten Wald. Ein bisschen geheimnisvoll.

»Haben … haben Sie sie gestohlen?«, fragt sie entsetzt.

Du lieber Himmel. Ich reibe mir die Stirn, um die sich anbahnenden Spannungskopfschmerzen zu lindern.

»Ich habe immer Tiere hier«, erkläre ich ihr. »Diesen getigerten Kater.« Ich zeige auf Cat und hebe dann beide Hände. »Ein Huhn. Hin und wieder kommt ein alter Bobtail, der nicht mehr viel taugt, von einer nahe gelegenen Farm herüber und schläft vor meinem Kamin, bevor er wieder nach Hause geht.«

»Holen die Besitzer ihre Tiere nicht ab?«, fragt sie stirnrunzelnd.

»Erstaunlicherweise nicht. Ein Schaf war einmal zwei Monate lang hier, bevor es wieder nach Hause wanderte.«

»Sie glauben, dass es nach Hause gewandert ist. Vielleicht wurde es auch von einem Kojoten gefressen …« Der Gedanke scheint sie zu bekümmern.

»Hier gibt es keine Kojoten«, sage ich genervt. »Nur Füchse, und ich möchte lieber glauben, dass das flauschige Ding gesund und wohlbehalten zu seiner Familie zurückgekehrt ist.« Ich schalte das Licht in dem Zimmer ein, und der Kater streckt sich auf der Bettdecke aus. »Wie auch immer, hier können Sie heute Nacht schlafen.«

»Es ist ein bisschen unordentlich.« Ihr Blick huscht zu mir, und sie fügt lächelnd hinzu: »Aber es ist hübsch. Vielen Dank. Es wird super funktionieren.«

»Okay.« Ich zeige in Richtung Korridor. »Das Bad liegt in der Mitte des Flurs zwischen den beiden Schlafzimmern«, sage ich und bin bereits auf dem Weg zurück zur Treppe. »Wir sehen uns dann morgen früh.«

»Einen Moment!«, ruft sie.

Ich blicke über die Schulter zurück und sehe ihren verzweifelten Blick.

»Ich habe noch nicht zu Abend gegessen! Und ich brauche dringend eine heiße Dusche. Ich bin seit gestern unterwegs … oder war es vorgestern?« Sie schüttelt den Kopf. »Keine Ahnung, jedenfalls schon lange, und …«

»Na gut. Duschen Sie, und ich mache Ihnen etwas zu essen.«

Bevor sie protestieren kann, stapfe ich die Treppe hinunter, darauf bedacht, meine Gastgeberpflichten so schnell wie möglich zu erledigen. Wann hat das letzte Mal jemand bei mir übernachtet? War es mein Vater letztes Jahr?

Das Haus ist mir nicht wichtig genug, um mich dafür zu schämen. Dennoch liebe ich dieses Cottage mit seinen zusammengewürfelten Möbeln und dem britischen Charme. Es ist mein Zuhause.

Ich überprüfe zuerst die Schränke in der Küche und stelle fest, dass sie ziemlich leer sind. Ich hatte ohnehin vor, morgen oder übermorgen nach Kendal zu fahren, um einen Großeinkauf zu machen. Aber dass es um meine Vorräte so schlecht bestellt ist, war mir nicht klar.

Ich greife nach einer Schachtel Cracker und wühle mich im Kühlschrank durch nutzlose Zutaten, bis ich auf Ziegenkäse und Marmelade stoße. Ein Glas Oliven, ein paar Essiggurken … Ich nehme alles mit, stelle es auf die Küchentheke und starre die Sachen an, als wäre ich bescheuert.

Das ist alles, was ich ihr zu essen anbieten kann?

Hätte ich gewusst, dass sie kommt, hätte ich etwas von der Pasta mit Pesto aufbewahrt, die ich mir zum Abendessen gemacht habe; aber die ist längst verspeist, und ich habe nicht mehr genügend Zutaten, um neue zu kochen. Ich schichte Käse und Cracker auf einen Teller, obwohl der Versuch, es hübsch anzurichten, ziemlich sinnlos ist. Damit kann ich niemandem etwas vormachen.

Ich höre sie oben duschen. Während ich mit dem Kopf im Kühlschrank steckte, war sie unten, um ihre Sachen zu holen. Ich hätte ihr helfen sollen, sie hochzutragen, aber was ihre Anwesenheit angeht, bin ich stur. Mein Vater würde mir eine Standpauke halten, wenn er wüsste, wie ich diese Frau behandle, aber was soll ich denn tun? Sie ist der Feind! Ich kann nicht nett zu ihr sein. Ich will, dass sie verschwindet, am besten sofort.

Die Dusche wird abgestellt, und erst jetzt fällt mir auf, dass ich ihr kein Handtuch gegeben habe. Sie wird meins zum Abtrocknen benutzen müssen. Verdammt. Bei dieser Geschichte versage ich in jeder Hinsicht.

Wenige Minuten später kommt sie in dem roten Pyjama, den ich vorhin bereits gesehen habe, die Treppe herunter. Das Ding sieht sehr gemütlich aus. Weiße Knöpfe an der Vorderseite, und die Hose streift ihre nackten Füße. Sie braucht Socken, sonst wird sie bald durchgefroren sein. Ihr Haar ist feucht und glatt gebürstet, aber die Spitzen beginnen sich bereits zu kringeln. Ihr Gesicht sieht jetzt frisch und sauber aus. Wahrscheinlich ein gutes Gefühl, nach ihrem langen Tag auf Reisen endlich geduscht zu haben.

Ich lecke mir über die Unterlippe. »Tut mir leid, dass ich kein Handtuch für Sie bereitgelegt habe.«

»Ich habe Ihres benutzt«, sagt sie. Ihre Wangen sind leicht gerötet, und sie kann mir nicht in die Augen sehen, als sie es sagt. Fairerweise muss ich aber erwähnen, dass es wahrscheinlich schwer ist, den Blick von dem Essen abzuwenden. Es sieht aus, als hätte ein Kleinkind versucht, ein Abendessen für Erwachsene zuzubereiten. Ich habe Frischkäse und Marmelade auf die Cracker gestrichen; Gurken und Oliven liegen als trauriger Haufen links daneben.

»Tut mir leid.«

»Nein«, sagt sie und schüttelt energisch den Kopf, während sie weiter in die Küche hereinkommt. »Das ist toll. Mädels-Essen.« Sie lächelt.

»Mädels-Essen?«

Sie zuckt mit den Schultern und lacht. »Ja, das sind die Dinge, die Frauen bevorzugen, wenn ihre Männer nicht zu Hause sind und sie alles essen können, was sie wollen.«

Mein Stirnrunzeln sagt ihr, dass ich jetzt genauso schlau bin wie zuvor, und es folgt kein weiterer Erklärungsversuch.

»Ich habe Wein da«, sage ich, als könnte das die Lösung sein, die wir brauchen.

Ihre Augen leuchten auf. »Wein wäre super«, sagt sie und fügt dann eilig hinzu: »Aber nur, wenn Sie auch welchen trinken. Extra für mich brauchen Sie keine Flasche aufzumachen.«

Eigentlich hatte ich nicht vor, heute Abend etwas zu trinken, aber mein Tee ist inzwischen kalt, und ich habe keine Lust, mir eine weitere Tasse aufzugießen. Dann eben Wein.

Ich habe eine Kiste Cabernet, die ich während meines Frankreichaufenthalts im Sommer gekauft habe. Ich bin im Mai mit dem Zug durch das Land gereist, habe bei Weingütern angehalten, um etwas über die verschiedenen Regionen zu erfahren und das Unvermeidliche aufzuschieben …

Sie sieht zu, wie ich eine Flasche aus dem Regal neben dem Küchentisch hole. Niemand von uns sagt etwas, während ich sie entkorke und großzügig Wein in zwei Gläser gieße.

»Ordentlich eingeschenkt«, sagt sie und lacht leichthin.

»Ich glaube, wir können es gebrauchen.«

Ihre Hand streift meine, als sie das Glas entgegennimmt, und dann deutet sie mit dem Kopf in Richtung Wohnzimmer. »Wenn ich verspreche, vorsichtig zu sein, darf ich mein Essen dann mit reinnehmen? Das Kaminfeuer schreit förmlich nach mir.«

»Sie brauchen Socken und einen Pullover.«

Sie senkt den Blick auf ihre nackten Füße, als ob sie sich dafür schämen würde.

»Ja … Meine sind draußen nass geworden. Sogar der Saum meiner Pyjamahose ist ein wenig feucht.«

Verdammt nochmal. Natürlich, wie könnte ich das vergessen?

Kopfschüttelnd eile ich zur Treppe und nehme beim Hinaufsteigen immer zwei Stufen auf einmal. Aus der Kommode in meinem Zimmer nehme ich ein Paar dicke Wollsocken und aus dem Schrank ein altes College-Sweatshirt. Als ich wieder unten bin, liegt Summer zusammengerollt in meinem Sessel.

In meinem Sessel.

Vor einer halben Stunde wäre das noch der eine Fehltritt zu viel gewesen. Ich hätte sie kurzerhand aus dem Sessel auf den Boden geschubst, aber zum Glück habe ich inzwischen meine Manieren wiedergefunden.

»Hier.«

Sie hebt den Kopf, und ich entdecke auf der linken Seite ihres Mundes ein wenig Marmelade. Sie hat fast alles Cracker aufgegessen. Sie muss wirklich hungrig gewesen sein.

»Ich kann noch mehr holen.«

Erneut röten sich ihre Wangen. »Ich sollte ablehnen, aber ehrlich gesagt hätte ich gern noch etwas mehr, vielen Dank.«

Auf eine seltsame Art fühlt es sich gut an, ihr zu helfen. Ich habe so lange allein gelebt, war so lange unabhängig, dass ich fast vergessen habe, wie gut es sich anfühlt, etwas für andere Menschen zu tun. Ich gehe zurück in die Küche und bereite noch mehr von dem »Mädchenessen« zu. Dabei werfe ich heimlich Blicke auf Summer. Sie kommt von InkWell, das darf ich nicht vergessen; aber wie sie dort zusammengerollt in meinem Sweatshirt liegt, sieht sie nicht mehr aus wie der Feind.

Der getigerte Kater ist ihr nach unten gefolgt, und als sie glaubt, ich würde nicht hinsehen, gibt sie dem Tier einen Happen von ihrem Essen.

»Wenn man sie füttert, gehen sie nie wieder weg«, sage ich spöttisch, ehe ich meine Aufmerksamkeit erneut auf die Marmelade richte.

»Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden«, sagt sie und verwischt eilig die Spuren. »Obwohl ich dachte, ich hätte in einer Schüssel neben der Tür ein bisschen Katzenfutter gesehen …«

Ich räuspere mich und beschließe, nicht darauf einzugehen.

»Haben Sie einen Namen für diesen Kater, der Ihnen nicht gehört?«, fragt sie und beugt sich vor, um ihn unter dem Kinn zu kraulen.

»Cat.«

Ich sage es, als wäre es dumm, überhaupt danach zu fragen. Der Kater ist eben Cat, und die anderen waren Chicken, Sheep und Dog. Die Tiere bekommen keine Namen … das ginge zu weit. Und wenn sie mich fragt, ob Cat sich manchmal zum Schlafen am Fußende meines Betts einrollen darf, werde ich die Aussage verweigern.

»Wo ist Mrs Foster denn heute Abend?«, fragt Summer und löst den Blick lange genug von Cat, um mich mit hochgezogenen Augenbrauen anzuschauen.

»Meine Mom?«, frage ich stirnrunzelnd.

Sie lacht. »Nein … Tut mir leid. Ich wollte diskret sein, aber vermutlich sollte ich einfach fragen, ob Sie mit einer Frau zusammenleben.«

Wie kommt sie darauf, dass eine Frau im Haus ist, nachdem ich ihr Käse, alte Cracker und Essiggurken zum Abendessen serviert habe? Und oben hängt nur ein Handtuch, verdammt nochmal.

»Nein, keine Frau.«

»Oh.« Sie wirkt aufrichtig überrascht, und dann schaut sie sich mit neu erwachtem Interesse in dem Zimmer um.

Aha. Deshalb hat sie gefragt.

»Ich habe das Haus von einer Witwe gekauft, die nach London ziehen wollte, um näher bei ihren Kindern zu sein. Die hatte es wiederum ein Jahrzehnt zuvor einem Ehepaar abgekauft und immer so weiter. Ich glaube nicht, dass jemand entrümpelt hat, bevor er ging. Einer Person gehört das Haus, sie füllt es mit ihren Sachen und gibt dann alles weiter, genau wie die Person nach ihr.«

Lächelnd deutet sie mit dem Kopf zum Fenster. »Schade eigentlich, dass Sie bei diesen geblümten Vorhängen nicht die Hand im Spiel hatten.«

Spöttisch ziehe ich eine Augenbraue hoch und frage: »Wer sagt denn, dass ich sie nicht aufgehängt habe?«

Sie bricht in schallendes Gelächter aus, und das Geräusch lässt mich fast abheben.

Ein solches Lachen – unbeschwert und melodisch – höre ich hier nur selten. In dem Pub, in dem ich mehrere Abende in der Woche verbringe, wird viel geknurrt und geschnaubt, die üblichen Lebensäußerungen der alten Säcke, die zum Abendessen und auf ein Bierchen hereinkommen.

»Sie wollten nichts loswerden, nachdem Ihre Vorgängerin weg war?«, fragt sie.

»Daran habe ich keinen Gedanken verschwendet. Dieser Schrank zum Beispiel. Er sieht aus, als gehöre er hierher, oder? Er scheint ein Teil des Hauses zu sein, mehr als ich selbst.«

Sie nickt zustimmend. »Und die Bücher? Sind die auch hiergeblieben?«

Ich lächle stolz. »Nein, das sind meine.«

Ich räume die Küche auf und bringe ihr einen Nachschlag. Zu ihr bin ich freundlicher als zu den anderen Redakteuren von InkWell, aber Streuner habe ich noch nie abweisen können; und jetzt sitzt sie hier, isst mein Essen, hat sich in meine Kleidung gekuschelt und in meinem Sessel zusammengerollt. In mancher Hinsicht ist sie nicht anders als der Kater, der Hund oder das Huhn. Ich sollte sie einfach Mädchen nennen.

Morgen werde ich mir überlegen, wie ich sie loswerden kann, aber heute Abend kann ich einfach mal nett sein, oder? Ich habe keineswegs vergessen, wie man höfliche Konversation betreibt. Ich nehme mein Glas Wein und setze mich auf den Zweisitzer ihr gegenüber. Er ist nicht so bequem wie der Sessel, weshalb ich sonst nie dort sitze.

»Ich mag Ihre Seife«, sagt sie ein wenig schüchtern und zeigt an die Zimmerdecke. »Die Seife, die Sie in der Dusche haben.«

Ich kann einen Hauch des Dufts wahrnehmen. »Eine Bäuerin macht sie für mich aus Honig und Orangenblüten. Vielleicht auch etwas Vanille.« Ich weiß nicht mehr genau, was sie als letzte Zutat genannt hat. »Sie ändert ständig die Rezeptur, und gelegentlich lässt sie mir einige Stücke da, wenn ich ihr dafür ein paar Bücher ausleihe.«

Summer lächelt über dieses einfache Arrangement, während ich einen großen Schluck Wein nehme. Ich will sie nicht dauernd ansehen, und vor allem sollte ich es nicht auf diese durchdringende Art tun. Aber tatsächlich ist sie das Schönste, das ich seit langer Zeit zu Gesicht bekommen habe. Es war kalt, und nachdem die Feiertage vorbei sind und die Dekoration weggeräumt ist, beginnt der kalte Teil des Winters, die rauen Monate, in denen die Kälte an mir nagt, bis ich eines Tages Mitte März die Hände in den Schoß lege und erkläre, dass ich nie, nie, nie wieder einen Winter hier verbringen werde. Ich fahre mit der Maus über One-Way-Flüge nach Bora Bora oder Cancún, und dann kommt endlich der Frühling, und ich vergesse, wie sehr ich all das hasse.

Summer ähnelt einer zu früh erblühten Frühlingsblume.

Je trockener ihr Haar durch die Wärme des Feuers wird, desto ähnlicher sieht es dem Feuer selbst.

»Was ist?«, fragt sie und fährt sich mit einer Hand über das Gesicht.

Ich schüttele den Kopf. »Nichts. Nur Marmelade.«

»Wo denn, hier?«, fragt sie und deutet auf einen Mundwinkel. Er ist vollkommen sauber, aber ich lasse sie abwischen und nicke dann, als hätte sie etwas Marmelade entfernt.

Sie stellt ihren leeren Teller auf den Beistelltisch neben Schall und Wahn von William Faulkner.

»Also, es kommt mir ein bisschen dumm vor, nicht mit Ihnen zu sprechen, jetzt, da ich Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit habe …«

Und so löst sich dieser durchaus angenehme Abend in Wohlgefallen auf.

Ich leere mein Weinglas und stehe auf, um Nachschub zu holen. »Sparen Sie sich den Atem, es ist nicht der Mühe wert.«

Bevor ich mich abwende, sehe ich, dass Summer die Stirn runzelt. »Ich glaube, ich verstehe nicht ganz. InkWell hat mich zu Ihnen geschickt, damit ich etwas erledige, und ich möchte unbedingt damit anfangen. Wenn mein spätes Erscheinen heute Abend Sie beleidigt hat, bitte ich aufrichtig um Entschuldigung. Das war absolut nicht meine Absicht …«

Ich schließe die Augen und versuche, so viel wie möglich von meinem Ärger hinunterzuschlucken. Ich will ihn nicht auf Summer abladen, denn morgen würde ich es bereuen.

»Es hat nichts mit Ihrer Ankunft und auch nichts mit Ihnen als Person zu tun«, bringe ich mühsam hervor und drehe mich um, um ihr ins Gesicht zu sehen. »Hat InkWell Ihnen von den Leuten erzählt, die sie vor Ihnen zu mir geschickt haben?«

Sie runzelt die Stirn. »Noel? Ja …«

»Und Kent? Suzanne?«

Sie blinzelt mehrmals nacheinander, als könnte sie auf diese Art schneller denken. »Ich bin mir sicher. Ja.« Dann zögert sie, ehe sie fragt: »Gibt es bei uns überhaupt eine Suzanne?«

Ich ignoriere ihre Frage und rede weiter, während ich uns noch etwas Wein einschenke. Ich muss es einfach loswerden. »Drei Redakteure standen mit verschiedenen Masterplänen hier vor meiner Tür, um mir wieder in die Spur zu helfen, damit ich endlich die Ziellinie überqueren kann, aber ich habe mich geweigert, mit ihnen zu arbeiten. Und bei Ihnen wird es nicht anders sein.«

»Warum?«

»Warum was?«

»Warum wehren Sie sich so sehr gegen den kreativen Prozess?«

»Ich wehre mich nicht«, stoße ich mit zusammengebissenen Zähnen hervor.

Sie ist unbeirrbar. Sie hat es immer noch nicht kapiert. »Es ist doch offensichtlich, dass Sie Hilfe brauchen …«

»Aber NICHT von Ihnen!«, platze ich heraus und bereue es sofort, zumal sie zusammenzuckt und den Blick senkt, als hätte ich ihr Angst eingejagt.

Himmel.

Mein zweites Glas Wein kippe ich unangetastet in die Spüle, stelle es auf die Küchentheke und gehe zur Treppe. Das Feuer werde ich später löschen. Im Augenblick will ich nichts anderes als dieses Gespräch hinter mich bringen und diese Frau loswerden.

»Es gibt eine Ersatzdecke, falls Sie eine mit ins Bett nehmen wollen. Nachts wird es kalt. Morgen früh fahre ich Sie zum Bahnhof.«

»Aber …«

»Gute Nacht, Summer.«

Ich bin schon fast oben an der Treppe, als sie missmutig antwortet: »Gute Nacht.«

Kapitel 3

SUMMER

Was die Kälte betrifft, hat Nathaniel nicht gelogen. Ein Cottage wie dieses ist natürlich nicht mit einer Zentralheizung ausgestattet. Es ist mitten in der Nacht, und ich liege auf dem behelfsmäßigen Bett oben im Gästezimmer, immer noch in Nathaniels Sweatshirt und seinen Socken. Ich habe drei Decken um mich gewickelt; der Kater liegt mir zu Füßen und wärmt mich wie ein kleiner Ofen.

Ich kann nicht schlafen, aber daran ist nicht die Kälte schuld. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Mein Handy lädt auf der anderen Seite des Zimmers, doch ich will meinen warmen Kokon nicht verlassen, um nach der Uhrzeit zu sehen. Es ist bestimmt schon spät. Ich bin noch eine Weile unten im Wohnzimmer geblieben, nachdem Nathaniel zu Bett gegangen war. Ein Teil von mir wollte mein Glas Wein austrinken; er war köstlich, und ich hätte gern auch den getrunken, den Nathaniel in seiner Eile, von mir wegzukommen, in den Abfluss gegossen hatte … Wirklich schade. Aber ich blieb auch noch unten, um in Ruhe und Frieden das prasselnde Feuer zu genießen. Ich liebe dieses Cottage. Wenn ich Geld hätte, würde ich gern Urlaub an einem solchen Ort machen. Es wäre bestimmt perfekt. Ich würde tagelang nichts anderes tun, als zu lesen. Meine einzige Sorge wäre, dass der Käse knapp wird, mit dem Nathaniel mich gefüttert hat, oder dass mir das Brennholz ausgeht.

Es wäre etwas völlig anderes als die Ferien, die ich als Kind mit meiner Familie verbracht habe. Eigentlich ist es lächerlich, sie überhaupt als Urlaub zu bezeichnen – es waren Ausflüge, Wanderungen, lebensverändernde Erfahrungen, für die man unbedingt mit Insektenschutzmittel, Bärenspray, Trinktabletten, Blasenpflastern und Stützverbänden ausgerüstet sein musste. Es ging nicht um Spaß. Meine Eltern und meine Geschwister hätten mich ausgelacht, wenn ich behauptet hätte, dass Urlaub zum Entspannen da ist.

Am schlimmsten – allein beim Gedanken daran zucke ich zusammen – waren eine fünftägige Wanderung durch den Big Bend National Park in der größten Sommerhitze, eine primitive Elchjagd in Montana, bei der wir unser Essen selbst suchen mussten und uns hauptsächlich von Beeren und Nüssen ernährten, sowie ein nicht enden wollender Segeltörn, bei dem man von mir erwartete, dass ich meine heftige Seekrankheit überwand, um der Mannschaft beim, keine Ahnung, Ausrichten der Leinen oder so zu helfen. Meine Familie liebt solche Dinge, was allerdings nicht weiter verwunderlich ist. Sie sind allesamt extreme Menschen. Da wären zum Beispiel ihre Jobs. Meine Angehörigen sind alle im Gesundheitswesen tätig, und das nicht in Nine-to-Five-Jobs. Meine Eltern sind Kinderunfallchirurgen, mein Bruder Ben ist Notfallmediziner, und meine Schwester Emma ist Gynäkologin.

Mein Vater ist fünfmal den New York Marathon gelaufen. Meine Mutter hat sich selbst die Kunst der perfekten französischen Küche beigebracht und ist eine preisgekrönte Sommelière. Ben hat eine gemeinnützige Gesundheitsorganisation gegründet und verbringt einen Teil des Jahres damit, kostengünstige Gesundheitsdienstleistungen in unterversorgten Gemeinden im ganzen Land anzubieten. Emma hat drei blonde Kinder!

Ich bin das tiefschwarze Schaf in der Familie, das Kind, das einfach vergessen wird.

»Ben und Emma kommen sehr nach euch beiden«, sagte ein entfernter Verwandter kürzlich bei einer Hochzeit zu meinen Eltern. »Ihr hattet wirklich Glück mit ihnen.«

Am liebsten hätte ich ihnen zugewinkt und gesagt: Hey, erinnert ihr euch an mich? Ich bin auch noch da.

Meine Familie wüsste in einem solchen Cottage absolut nichts mit sich anzufangen.

»Gibt es irgendwo ein Leck, das ich reparieren kann?«, würde mein Vater fragen. »Ah, und weißt du was? Diese Türscharniere müssen dringend mal geölt werden.«

»Lass mich diese Bücher ordnen«, würde meine Mutter vorschlagen.

Sie würden die Magie eines solchen Ortes ebenso wenig verstehen, wie sie mich verstehen.

Ich drehe mich auf die Seite. Cat miaut, als wäre er sauer, dass ich ihn geweckt habe, dabei hat er die ganze Zeit tief und fest geschlafen.

Meine Familie weiß nicht, wo ich im Augenblick bin. Vor einem Monat habe ich ihnen im Gruppenchat von meinem neuen Job bei InkWell erzählt, und die achtstündige Stille, die darauf folgte, weckte den Wunsch in mir, mein Handy in den Müll zu werfen. Dass Emma nicht antworten würde, war mir klar. Schlussendlich meldete sich wenigstens mein Bruder und rettete mich vor der totalen Blamage.

Ben: Toll, Summer. Sehr aufregend.

Dann brach mein Vater den Stab über mich.

Dad: Ich wusste gar nicht, dass du nach so einer Stelle suchst. Lektorin? Wie sehen die Sozialleistungen aus? Hast du dein Gehalt schon ausgehandelt? Was ist der nächste Schritt? Ruf mich an.

Ich habe nicht angerufen, denn dass ich eine schlechte Tochter bin, weiß ich bereits. Die Mühe, es mir am Telefon noch einmal bestätigen zu lassen, kann ich mir also sparen.

Wenigstens meine Mutter beschränkte sich auf eine Ermahnung per Textnachricht; eine Gefälligkeit, die ich zu schätzen wusste.

Mom: Dieser Job ist gut für den Moment, Summer, aber wo siehst du dich in fünf Jahren?

In fünf Jahren? Ich weiß nicht einmal, wo ich in fünf Minuten sein werde.

Ich habe gerade mein Studium abgeschlossen und eine der begehrten Stellen bei InkWell ergattert. Ich mache alles richtig, fühle mich aber trotzdem wie eine Versagerin, weil ich keinen Senkrechtstart hingelegt habe. Ich wünschte, meine Familie würde mich ausnahmsweise mal ernst nehmen, meine Eigenheiten zu schätzen wissen und meine Macken feiern. Ich muss nicht mit der Medizin verheiratet sein, um ein nützliches Mitglied der Gesellschaft zu sein. Literatur ist wichtig! Nach den gefürchteten Wanderungen mit meiner Familie war ich niemals innerlich tief bewegt oder so was, aber Brücke nach Terabithia rührte mich in der Mittelstufe zu Tränen. Ein Jahr lang bin ich herumgelaufen und habe Alles Licht, das wir nicht sehen jedem empfohlen, der einen Puls hat, weil es sich in meiner Seele eingebrannt hatte. Und wer würde ernsthaft behaupten, dass Wer die Nachtigall stört nicht eines der wichtigsten Werke ist, die jemals geschrieben wurden?

Meine Leute wissen, wer Nathaniel Foster ist. Obwohl sie kaum Zeit zum Lesen haben – und wenn doch, dann ganz sicher nicht für Schmonzetten –, haben sie alle die ersten beiden Bände von Nathaniels Cosmos-Trilogie gelesen. Den ersten Roman, Der letzte Exodus, habe ich meinem Vater vor Jahren zu Weihnachten geschenkt, und er hat ihn an einem Tag durchgelesen.

Wenn mir mein Vorhaben, Nathaniel zu helfen, irgendwie gelingt, wenn ich ihm sinnvolles redaktionelles Feedback geben und das dritte Cosmos-Buch auf den Markt bringen kann, wird meine Familie die Bedeutsamkeit meiner Arbeit verstehen. Sie werden mich mit anderen Augen sehen, das weiß ich.

Nathaniel will, dass ich verschwinde, das hat er mir trotz Wein und Käse mehr als deutlich gemacht. Aber für mich hängt von diesem Auftrag alles ab, und deshalb werde ich morgen früh einen weiteren Versuch unternehmen, ihm seine Zustimmung zu meinem Aufenthalt hier abzuringen.

Es wird nicht leicht werden, aber so schnell gebe ich nicht auf.

Kapitel 4

NATE

Wie so oft, fühle ich mich auch an diesem Morgen irgendwie hoffnungslos. Ich habe nicht gut geschlafen, und als ich aus dem Bett steige und mich recke und strecke, fällt mir mein Hausgast am anderen Ende des Flurs wieder ein. Ich möchte duschen, will sie aber nicht wecken. Es ist noch unchristlich früh, und in einer fremden Wohnung, in der nur zwei Türen weiter ein zorniger Mann schläft, hat sie wahrscheinlich eine unruhige Nacht hinter sich.

Die Bücherregale an einer Wand meines Zimmers sind gefüllt mit verschiedenen fremdsprachigen Ausgaben meiner Bücher Der letzte Exodus und Echo der Hoffnung. Französische und deutsche Ausgaben, koreanische, ungarische, polnische … Inzwischen zähle ich die Übersetzungen nicht mehr, aber meine Bücher haben sich über die ganze Welt verteilt. Meine letzte Lesereise führte mich nach Thailand. Ich stand an einem Tisch und lächelte eine Schar begeisterter Leser an. Die Frage, die sie mir am häufigsten stellten, war dieselbe wie in jedem anderen Land: »Wann können wir mit Buch drei rechnen?!«

Ich kann das Bücherregal nicht anschauen, als ich leise auf den Flur hinaustrete, um ins Bad zu gehen. Die Dusche hebe ich mir für später auf. Ich werde in die Stadt fahren und ein paar Vorräte besorgen. Ich kann das Frühstück nicht auf dieselbe Weise zusammenschustern wie das Abendessen.

Ich bezweifle, dass Summer eine weitere Runde Käse und Cracker zu schätzen wüsste.

Ich habe ein Auto, das allerdings eine Schrottkarre ist. Ich behalte es, weil es Tage gibt, an denen sich der Schnee derart türmt, dass ich mit dem Fahrrad nicht weit kommen würde. Ich erwarte nicht, dass es sofort anspringt, und als ich den Zündschlüssel drehe, stottert der Motor tatsächlich hartnäckig, bevor er endlich zum Leben erwacht. Ich tätschele das Armaturenbrett, wie man ein treues Haustier streichelt, und mache mich auf den Weg nach Sedbergh.

Für größere Einkäufe muss ich nach Kendal fahren, aber in Zeiten wie diesen, wo ich mit dem Nötigsten auskomme, ist der Lebensmittelladen in der Main Street genau richtig. Britische Speisen wie Baked Beans und Blutwurst lasse ich links liegen und kaufe stattdessen Müsli, Milch, Eier, Speck, English Muffins, Kaffee und Orangensaft. Martin steht am Tresen und späht immer wieder zu dem Fernseher hinüber, der auf der Theke steht. Darin läuft die Wiederholung eines Fußballspiels, und ich nehme an, dass es der FC Kendal Town ist; doch dann erwähnt der Kommentator Alex Ferguson.

»Manchester führt?«, frage ich und ziehe ein paar Pfund aus meinem Portemonnaie.

Mürrisch rechnet Martin meine Einkäufe ab. »Noch nicht. Scholes hat in den letzten Minuten ein Tor gegen Barcelona geschossen. Ich weiß noch, dass ich mich bei dem Spiel damals heiser geschrien habe. Hast du Besuch?«

Normalerweise kaufe ich hier deutlich weniger Lebensmittel ein.

»So was in der Art.«

Er nickt, fragt aber nicht weiter nach. Das Gerücht wird sich garantiert herumsprechen. Sedbergh ist ein verschlafenes Städtchen, in dem jeder jeden kennt und alle von mir, dem berühmten Amerikaner, wissen.

Allerdings bleiben die Einheimischen meist unter sich. Ich weiß, dass Martin seine Tage damit verbringt, sich um diesen Laden zu kümmern. Gelegentlich geht er mit seiner Frau zum Essen in den Red Lion.

Wir verstehen uns gut. Es ist nett. Niemand stört mich bei der Arbeit. Alle sind damit zufrieden, bei einem Bier über Fußball und Rugby zu diskutieren.

Normalerweise würde ich noch bleiben und ein bisschen mit Martin plaudern, aber heute habe ich es eilig, denn ich will wieder im Cottage sein, bevor Summer aufwacht. Sie soll nicht glauben, ich hätte sie im Stich gelassen. Außerdem muss ich noch etwas anderes erledigen. Als ich wieder im Auto sitze und die Einkaufstüten auf der Beifahrerseite verstaut habe, rufe ich meinen Agenten an.

Die Main Street ist der einzige Ort in Sedbergh, an dem es zuverlässig Handyempfang gibt, und das muss ich ausnutzen, auch wenn es bedeutet, Patrick mitten in der Nacht zu wecken.

Wie der pflichtbewusste Agent, der er ist, meldet er sich sofort. »Nate …« Er räuspert sich, versucht, so zu klingen, als hätte ich ihn nicht gerade aus einem Traum gerissen. »Danke, dass du zurückrufst.«

»Tut mir leid wegen der Uhrzeit.«

Ich höre ihn seufzen, dann folgt Schweigen, Papier raschelt, jemand schließt leise eine Tür. Patrick ist verheiratet und will seinen Ehemann vermutlich nicht auch noch aus dem Schlaf reißen.

»Kein Problem. Hör mal, allmählich mache ich mir Sorgen um dich. Ich versuche seit Wochen, dich zu erreichen.«

»Ich war beschäftigt.«

Ich rechne damit, dass er mich für diese Lüge zur Rede stellt, aber er tut es nicht. Was mich betrifft, beschränkt sich Patrick derzeit vermutlich auf die absolut notwendigen Auseinandersetzungen.

Wahrscheinlich bin ich sein schwierigster Klient. Erstens bin ich praktisch nicht zu erreichen. Zweitens habe ich ihn gezwungen, den Vermittler zwischen InkWell und mir zu spielen, eine Rolle, auf die zu diesem Zeitpunkt niemand versessen ist. Wenn es nicht um viel Geld ginge, wäre er schon lange nicht mehr mein Agent.

»Wie du weißt, Nate, hat InkWell viel Nachsicht mit dir geübt. Oder vielmehr mit uns«, fügt er hinzu, um den Teamgedanken zu betonen, wahrscheinlich damit ich nicht in die Defensive gehe. »Wie auch immer, bei unserem letzten Meeting haben sie deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie mit ihrer Geduld am Ende sind.«

»Ist das der Grund, warum sie Summer hergeschickt haben?«