7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Manhattan

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

Eine brillante Roman-Satire auf den Literaturbetrieb

Francis Plug – Hobbyautor, Berufsgärtner und Sonderling – sorgt für Chaos und Verwirrung, wo immer er auftaucht. Und am liebsten taucht er auf Autorenlesungen auf. Dort sucht er das Gespräch mit literarischen Größen wie Salman Rushdie, Margaret Atwood, Julian Barnes oder Hilary Mantel. Denn Plug sammelt Material für ein großes Buchprojekt: einen Ratgeber für angehende Schriftsteller, der ihnen dabei helfen soll, öffentliche Auftritte zu meistern. Dass Plugs Vorhaben haarsträubend aus dem Ruder läuft, liegt nicht an seinen illustren Studienobjekten. Sondern daran, dass er seinen ärgsten Feind nicht in den Griff bekommt: sich selbst.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 328

Ähnliche

Buch

Francis Plug – Hobbyautor, Berufsgärtner und Sonderling – sorgt für Chaos und Verwirrung, wo immer er auftaucht. Und am liebsten taucht er auf Autorenlesungen auf. Dort sucht er das Gespräch mit literarischen Größen wie Salman Rushdie, Margaret Atwood, Julian Barnes oder Hilary Mantel. Denn Plug sammelt Material für ein großes Buchprojekt: einen Ratgeber für angehende Schriftsteller, wie man öffentliche Auftritte meistert. Dass Plugs Vorhaben haarsträubend aus dem Ruder läuft, liegt nicht an seinen illustren Studienobjekten. Sondern daran, dass er seinen ärgsten Feind nicht in den Griff bekommt: sich selbst.

»Ein wundervoller Ausflug in die seltsame Welt berühmter Schriftsteller. Francis Plugs Begegnungen mit ihnen sind unbezahlbar.« Guardian

Autor

Paul Ewen stammt aus Neuseeland und lebt heute in England. Storys von ihm sind in der Anthologie British Council’s New Writing, dem Times Higher Education Supplement und dem Tank Magazine erschienen. Er hat für das britische Magazin Dazed & Confused geschrieben, verfasst regelmäßig Artikel für die Online-Zeitschrift Five Dials und ist Mitherausgeber von deren neuseeländischer Ausgabe. Paul Ewens erstes Buch, »London Pub Reviews«, war eine Sammlung fiktiver Pub-Kritiken von genialem Witz. Mit »Francis Plugs Handbuch für Autoren« legt Ewen nun seinen Debütroman vor.

PAULEWEN

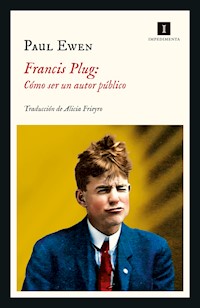

Francis Plugs Handbuch für Autoren

Roman

Aus dem Englischenvon Marcus Ingendaay

MANHATTAN

Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel

»Francis Plug – How To Be A Public Author«

bei Galley Beggar Press Limited, Norwich.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Manhattan Bücher erscheinen im

Wilhelm Goldmann Verlag, München,

einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH.

1. Auflage

Deutsche Erstveröffentlichung September 2016

Copyright © der Originalausgabe 2014 by Paul Ewen

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016

by Wilhelm Goldmann Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Die Nutzung des Labels Manhattan erfolgt mit freundlicher

Genehmigung des Hans-im-Glück-Verlags, München

Redaktion: Regina Carstensen

Umschlaggestaltung und Konzeption:

Buxdesign | München,

unter Verwendung einer Collage von Carla Nagel

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN 978-3-641-16738-7V001

www.manhattan-verlag.de

Für Linda

EINLEITUNG

Büchermenschen sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren: introvertiert, zurückhaltend und ungeheuer belesen. Es gab einmal eine Zeit, da machte der normale Bücherfreund einen großen Bogen um trendige Bars, exklusive Dinner-Veranstaltungen oder schicke Get-togethers. Größere Menschenansammlungen, gleich welcher Art, mied er, denn sie vertrugen sich schlecht mit seinem Lebensstil. Der Büchermensch blieb lieber zu Hause, hockte sich maximal (mit einem guten Buch) in einen stillen Pub und war zufrieden. Womöglich griff er gar selbst zur Feder, um Gedanken zu Papier zu bringen, ähnlich wie sein Bruder im Geiste, der Schriftsteller. Ja, vielleicht findet der Charakter des Büchermenschen im Schriftsteller sogar seine höchste Ausprägung, zumindest war es früher so.

Heute sind Angehörige der schreibenden Zunft oft auf irgendeiner Bühne anzutreffen, als Exponent oder Exponat eines Literaturfests, als Stichwortlieferant in einem TV-Interview. Literaturevents, Lesungen und allerlei »Lange Nächte« haben Konjunktur und schaffen damit ein neues Aufgabengebiet für Autoren. Nicht, dass die Autoren über Nacht zu extrovertierten Selbstdarstellern geworden wären, es ist nur so, dass sich ihre Jobbeschreibung gewandelt hat.

Natürlich entsprechen nicht alle Autoren dem Typ des Stubenhockers. Vor allem diejenigen aus den Elite-Unis sind bestens präpariert für ein Leben als öffentliche Person, denn sie bekamen die freie Rede und den wirkungsvollen Auftritt vor Publikum beizeiten beigebracht. Kontaktfreudig und parkettsicher, wie sie sind, ergreifen sie nur zu gern die Gelegenheit zur öffentlichen Präsentation – die ihnen von Podiumsdiskussionen und Signierstunden geboten wird. Egal, es sei ihnen gegönnt. Doch was ist mit den anderen, den öffentlichkeitsscheuen, farblosen, eher papiernen Existenzen, die nun ebenfalls ins Rampenlicht gezerrt werden? Denn um diese geht es mir, Leute wie mich, Randfiguren, die nicht wissen, wie ihnen geschieht, und die ohne jede Vorbereitung mit einer Situation konfrontiert sind, die sie heillos überfordert. Bedenklich stimmt auch, dass es für mich und meinesgleichen keinerlei Tipps, keinerlei Coaching gibt. Wir sollen alles von Anfang an können, sollen Meister sein, die vom Himmel gefallen sind, nie um einen lockeren Spruch verlegen, spontan, sympathisch, sprühend vor Intelligenz, berstend vor Selbstbewusstsein. Also ehrlich, so etwas kann nur schiefgehen. Eine Katastrophe mit Ansage.

Daher bin ich ausgezogen, die Funktionsweise der literarischen Events zu lernen. Idealerweise steht am Ende so etwas wie ein Überlebenshandbuch für öffentliche Autoren. Ich folge darin der ehrenwerten Tradition der »Werkstatt-Interviews«, für die ein Literaturjournal wie die Paris Review zu Recht gerühmt wird, und schaue namhaften Autoren dabei zu, wie sie das machen auf solchen Veranstaltungen. Anders als bei den Werkstatt-Interviews der Paris Review handelt es sich hier jedoch um ungeschöntes Material aus dem realen Kulturleben und mithin aus der schriftstellerischen Wirklichkeit. Nur durch persönliche Anwesenheit und genaue Beobachtung konnte ich unseren Edelfedern ihre bestgehüteten Geheimnisse abluchsen. Die Bandbreite reicht von einfacher Bühnenetikette über Signiertermine und den Umgang mit Publikumsfragen bis hin zu schauspielerischen Fähigkeiten und der passenden Garderobe. Für diejenigen unter uns, denen es bestimmt ist, selbst einmal als renommierter Autor aufzulaufen, sicherlich ein unschätzbares Kompendium der Weltkenntnis.

Ausgewählt habe ich deshalb ausschließlich Booker-Preisträger, also Schriftsteller, die tatsächlich im Licht der Öffentlichkeit stehen. Sofern sich überhaupt echte Vorbilder finden lassen, so meine Überlegung, dann im erlauchten Kreis der Starautoren. Von dem, was sie uns durch ihr Beispiel zeigen, können wir nur profitieren.

Francis Plug

SALMAN RUSHDIE

Mitternachtskinder

Das Wasser im Wasserglas von Salman Rushdie perlt. Nein, aus dem Glas von Salman Rushdie steigen Blasen auf. Das Glas selbst rührt sich nicht, es steht reglos auf dem glatten Tisch. Doch aus dem Wasser steigen Blasen auf. Dabei ist es stilles Wasser. Trotzdem entstehen da diese Blasen. Dass es stilles Wasser ist, weiß ich von dem Etikett auf der Wasserflasche, welches eindeutig sagt: Still Spring Water. Ich sitze in der ersten Reihe, mir entgeht nichts.

Salman Rushdie hat sein Wasser nicht einmal angerührt, was nicht verwundert. Das Wasser steht bereits seit kurz vor halb sieben auf dem Tisch, Rushdie selbst kam aber erst um 19:07 Uhr. Das Wasser steht also seit annähernd vierzig Minuten dort und kommt allmählich auf Temperatur. Stellen Sie sich bloß mal vor, wie das schmecken muss, vor allem unter diesem gleißenden Licht. Wahrscheinlich nicht anders wie ein warmer Swimmingpool oder ein guter Schluck aus einer Wärmpulle. Ich selbst lasse mir unter der Dusche manchmal das Wasser in den Mund rinnen, aber trinken würde ich es nie, denn mir fallen dabei automatisch die Frosch-Wasserspeier an den Gartenteichen ein. Wasserspeier Marke »Froschkönig« an einem brüllend heißen Tag. Stattdessen speie ich mir das Wasser über den Bauch, der anschließend gründlich mit Seife abgewaschen wird.

Denn Bakterien lieben warmes Wasser. Wasserbetten etwa sind eine ideale Brutstätte. Ich habe mal von einem Ehepaar gehört, das jahrelang sein Wasserbett nicht gereinigt hat. Es gibt da spezielle Pflegelösungen, die man regelmäßig zugeben muss, um Krankheitserreger abzutöten. Aber diese Leute haben es einfach nicht gemacht. Vielleicht wussten sie es nicht besser oder haben es verbummelt. Jedenfalls, am Tag des Umzugs wollten sie den Wasserkern der Matratze in die Badewanne entleeren, doch aus dem Ventil gluckerte eine ekelhafte Suppe aus Schuppentieren ohne Augen, aber mit Beinen. Natürlich waren sie geschockt, als diese Kreaturen in ihrer sauberen Wanne wimmelten. Doch das war noch nicht alles. Mit einem schmatzenden Geräusch flutschte zu guter Letzt ein zwei Meter langer, mindestens daumendicker Riesenwurm ans Tageslicht. Darauf hatten sie all die Jahre geschlafen, auf einem Bett voller Wurmgezücht.

Daher mein Rat: Trinken Sie auf Autorenveranstaltungen nie das bereitgestellte Wasser, wenn Sie keine Würmer kriegen wollen.

Es gibt auch noch andere Risiken. Vielleicht wurde Ihr Wasser in einem unbeobachteten Augenblick vergiftet. Dazu brauchen wir uns nur die Romane von Agatha Christie anzugucken. In ihren Büchern werden andauernd Leute vergiftet. Meistens erfahren wir sogar, welches Gift verwendet und wie es verabreicht wurde. Über die Drinks nämlich. Die Organisatoren des Abends müssten Agatha Christies Giftschrank eigentlich kennen. Und auch, was es mit der Brugmansia auf sich hat, besser bekannt als Engelstrompete und fälschlich bekannt als Datura, eine südamerikanische Pflanze aus der Familie der Nachtschattengewächse. Kennzeichen: trichterförmige, hängende Blüten, starker Nachtduft. Mit wässrigen Auszügen dieser alkaloidhaltigen Pflanze bestreichen die Naturstämme Amazoniens ihre Giftpfeile. Nur ein Idiot erkennt hierin keine Gefahr.

Die heutige Veranstaltung sollte eigentlich um 19:00 Uhr beginnen, doch der Moderator, Professor John Mullan, sowie sein Gast, der Schriftsteller Salman Rushdie, nehmen erst zirka sieben Minuten nach sieben an dem leichten Kiefernholztisch Platz. Mir ist schon öfter aufgefallen, dass Schriftsteller nie pünktlich sind. Das dürfte auch der Grund sein, warum Autoren im Gegensatz zu anderen Celebrities keine Mörderkohle mit Werbung für Luxusuhren verdienen können. Ich dagegen war schon um 18:20 Uhr im Shaw Theatre, daher konnte ich mir auch diesen Spitzenplatz – vorn, Mitte – sichern. Wäre nicht gegangen, wenn sie Salman Rushdie in ein TV-Studio eingeladen hätten. Meine Augen vertragen die grellen Scheinwerfer nicht.

Nachdem ich also den Spitzensitz mit meinem Mantel reserviert hatte, lief ich durch den leeren Saal und spielte Räuber und Gendarm. Ich war der Räuber und flüchtete durch eine hochgeklappte Stuhlreihe, die Pistole im Ärmel verborgen, bis ich an die Wand kam, wo ich merkte, dass die Flucht hier zu Ende war. Ich wirbelte herum, zog meine Waffe, ballerte wahllos in die Gegend und rief dazu AAARGHH!! Eine Polizeikugel traf mich in den Kopf, und ich stürzte mit dramatisch zuckenden Beinen hintüber in die darunterliegende Sitzreihe. Dies alles ziemlich realistisch und sogar mit echten Verletzungen, das heißt einer leichten Gehirnerschütterung etc., daher machte ich an diesem Tag etwas früher Schluss und schleppte mich mühsam zum Ausgang, aber nicht ohne noch sämtliche Klappsessel der Sitzreihe hochschnellen zu lassen. Ein weiterer Zeitvertreib vor dem Beginn der Lesung besteht darin, den kostenlosen Wein wegzukelchen.

Frau am Weinstand: Nanu, Sie schon wieder?

FP: Richtig. Aber der Wein war einfach zu süffig.

Frau am Weinstand: Und jetzt wollen Sie noch einen?

FP: Wenn Sie so freundlich sein wollen.

Frau am Weinstand: (Sie hält eine Flasche hoch.) Den Weißen?

FP: Ähm, ja, den Weißen. Und den Roten, danke.

Frau am Weinstand: Weißwein und Rotwein?

FP: Ja, warum nicht? (Lacht nervös.)

Frau am Weinstand: Also ein Glas von jedem?

FP: Wenn Sie mich so fragen. (Lachtnervös.)

Frau am Weinstand: Sie sind früh da. Noch eine halbe Stunde bis zum …

FP: Ja. Haben Sie vielleicht auch kaschmirischen Schnaps?

Frau am Weinstand: Kaschmirischen Schnaps? Nein.

FP: Oder Jod?

Frau am Weinstand: Nein, nur Wein.

FP: Na gut. Aber enthält irgendein Wein von Ihnen eingelegte Wasserschlangen? Ich meine für die Manneskraft?

Frau am Weinstand: Nein, es ist ganz normaler Wein. Aus Trauben.

FP: Okay. Vielleicht geben Sie mir gleich die ganze Flasche. Dann müssen Sie nicht dauernd nachgießen … (Lacht nervös.)

Frau am Weinstand: Sie wollen eine ganze Flasche?

FP: Haha. Ja.

Frau am Weinstand: Hmm, eigentlich geben wir nur ein Glas pro Person aus, und Sie hatten schon drei. Drei Glas Wein plus eine ganze Flasche, das macht … sieben Gläser insgesamt …

FP: Ja, nicht? Ich bin durstig wie ein Rasen. Rasen hat auch immer Durst.

Die leere Flasche Wein parkt neben meinem Schuh, während sich Salman Rushdie über seinen mit dem Bookerpreis ausgezeichneten Roman Mitternachtskinder auslässt. Gerade redet er über die Problematik aktueller politischer Bezüge.

Salman Rushdie: Jeder, der schon einmal versucht hat, zeitpolitisches Material in eine Romanhandlung zu integrieren, kennt das. Es ist eine geradezu beängstigende Erfahrung, da sich der Gegenstand ja permanent verändert, egal ob nächste Woche, nächstes Jahr oder in fünf Jahren …

Der Sauvignon Blanc bleibt jedenfalls länger kühl als das Wasser von Salman Rushdie. Warum haben ihm die Spacken vom Shaw Theatre nicht einfach eine Karaffe mit Eiswasser hingestellt? Dachten wahrscheinlich, er wäre mit einem Designer-Fläschchen Still Spring Water mehr zu beeindrucken. Mein lieber Schwan, wenn schon so ein Blödspaten wie ich solche Manöver durchschaut, dann kann man die Verärgerung eines Salman Rushdie nur erahnen. Ich meine, anderen Bühnenkünstlern tragen sie die Getränke hinterher, Salman Rushdie muss mit Wasser vorliebnehmen, das riecht wie ein nasser Handschuh auf der Heizung. Was, wenn er es partout nicht runterkriegt und wieder ausspucken muss? Vor allem wohin? In die Hand? Und was dann? Es in der Hosentasche verschwinden lassen? Und wenn die Hand dafür nicht reicht? Es im Mund lassen und gurgeln? Oder diskret im Bart verklappen? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, dies ist eine Kulturveranstaltung, und Salman Rushdie ist ein Mann des Wortes, wenn nicht von Welt, da achtet man auf seinen Ruf. Kurz und gut, er wird es wohl oder übel schlucken müssen, aber den Rest stehen lassen, sosehr seine Kehle nach dem vielen Reden auch danach dürstet. Denn so viel reden ist er erkennbar nicht gewöhnt, weil er ja Schriftsteller ist, und Schriftsteller reden nicht, sondern sitzen still.

Also noch einmal: Rühren Sie bei Ihrer Lesung um Gottes willen kein Wasser an.

Die Blasen in Salman Rushdies Wasser sind vermutlich Seufzer. Seufzer, die er als diskreter Mensch über die Nase ausleitet. Ich beschreibe Ihnen jetzt mal die Nase, genau so, wie andere dereinst Ihre Nase beschreiben werden. Es ist beileibe kein monströses Riechorgan, aber es ist nichtsdestoweniger ein Charakterdarsteller. Von Nasenwurzel bis -spitze etwa so lang wie ein modernes Mobiltelefon, ähnelt diese Nase einem umgedrehten Blumensträußchen ohne Grußkarte. Die Nasenlöcher haben die Form zerschmolzener Zifferblätter und sind effektive Ansaug- und Abluftstutzen. Die Marke der modischen Brille, womit diese Nase ausgestattet ist, lässt sich auf den ersten Blick nicht ermitteln, doch eine gezielte Internetrecherche könnte hier Klarheit schaffen. Sein Bart, ein Ding zwischen Henriquatre und Vollbart, ist inzwischen vollständig grau.

Der Abend findet vor Live-Publikum statt und wird gleichzeitig für die Nachwelt aufgenommen. Neben der Flasche Still Spring Water befinden sich ein Aufnahmegerät sowie mehrere Mikros. Diese hat ein junger Mann um 19:00 Uhr angeschlossen, und er sitzt jetzt im Hintergrund an einem Katzentisch. Mit seinem Kopfhörer sieht er aus wie ein Gerichtsstenograf, er ist der Mann, der die Fakten festhält. Sinn der Sache ist, die Stimme des Autors im weltweiten Netz zu verbreiten, und zwar in einem sogenannten Podcast. Dies erhöht zweifellos den Druck auf den Autor, denn sein Wort, jedes Wort, lebt nun weiter und kann nicht mehr geändert werden. Ebenso wie das obligatorische Lachen, Räuspern und Niesen. Auch mein Raucherhusten wird unweigerlich auf der Audiodatei landen. Mir ist mal bei einer ähnlichen Veranstaltung eine Flasche Scotch hingefallen. Es hat ziemlich gescheppert, und ich habe laut geflucht. Aber wenn man genau aufpasst, hört man auch mein Gekicher – das nach und nach in Weinen übergeht.

Solche Audio-Mitschnitte geben aber keinen Eindruck vom Autor selbst, das heißt seinen Gesten, seiner Körpersprache, seiner Hose, alles bleibt im Dunkeln. Hilfreich ist in diesem Falle ein Buch mit Autorenfoto oder eben eine Live-Lesung, sofern Sie sich die Mühe machen, persönlich hinzugehen (empfohlen).

Salman Rushdie und der Professor teilen sich ein Tischmikrofon. Sollte Ihre Stimme nicht tragen, können Sie auch ein Mikro zum Anstecken haben. Doch das ist ein zweischneidiges Schwert, denn wenn Sie statt Wasser viel Wein trinken, bleibt Ihre Stimme vielleicht nicht so leise wie am Anfang. Im schlimmsten Fall fangen Sie sogar an zu krakeelen.

FP: (laut) He, warum kriegt man in diesem Saftladen nur eine Flasche? Mir stehen zwei zu.

Ich traf Salman Rushdie schon früher am Abend. Er kam im selben Moment, als ich mir draußen vor dem Theater eine Gold Flake ansteckte. Er trug (und trägt noch) einen dunklen Anzug mit blitzschwarzen Schuhen, dazu weißes Hemd und einen goldfarbenen Schlips mit erdbeerroten Klecksen. Ich nehme an, der Verlag übernimmt die Rechnung für die teure Kluft, denn kein ernstzunehmender Schriftsteller kann sich einen eigenen Anzug leisten. Keine Chance. Wenn ich mich zum Ausgehen umziehe, dann immer nur Arbeitsklamotten, denn meine Bühne ist anderer Leute Garten. Als Autor hingegen tut man gut daran, sich zu diesem Zweck die Eltern/Großeltern warmzuhalten, da nicht jeder Verlag diesbezüglich seiner Verantwortung gerecht wird. Dasselbe gilt, wenn man erfolgreich im Selbstverlag publiziert hat. Salman Rushdie ist von eher kleiner Statur, was mich beruhigt, denn ich trage auch nicht unbedingt Übergrößen. Schriftsteller müssen keine Modelfigur haben, das sportliche Äußere ist nicht zwingend. Für viele Schriftsteller beginnt die Karriere ja erst in einem Alter, in dem Fußballer an den Ruhestand denken. Daher machen die Stars unter ihnen auch keine Werbung für die neuesten Hightech-Rasierer. Ihr Gesicht ist einfach schon zu zerknautscht dafür.

Jedenfalls winkte ich Salman Rushdie näher heran, aber so umständlich, als wäre ich einer von diesen Kellenschwenkern am Flughafen, der die Flugzeuge auf ihre endgültige Parkposition lotst.

Salman Rushdie: Hallo, soll ich Ihr Buch signieren?

FP: Ja, bitte. Für Francis Plug. Francis mit »i«, Plug mit einem »g«.

Salman Rushdie:Francis Plug, sind Sie das?

FP: Ja.

Salman Rushdie: Interessanter Name. Francis Plug. Klingt fast wie eine Romanfigur …

FP: Ja, aber ich bin real.

Salman Rushdie: Natürlich.

FP: Ich bin zum Beispiel kein sprechender Esel in einem Geisterhaus.

Salman Rushdie: Nein. (Kurze Pause) Aber wie Saleem Sinai schon sagt: »Wahrheit und Wirklichkeit sind nicht unbedingt dasselbe.«

FP: Nee, schon klar. Aber warum nennt er sein Glied immer nur »Pipimännchen«? (Lacht.)

Salman Rushdie: Ach so. Danke schön.

FP: (Kommt aus dem Lachen nicht heraus.)

Saleem Sinai, so heißt die Hauptfigur in Mitternachtskinder, ich selbst heiße Francis Plug. Auch ein relativ einprägsamer Name. Die Leute vergessen mein Gesicht, meinen Namen aber können sie sich merken. Auf diese Weise bin ich nie groß aufgefallen, abgesehen von der Zeit in der Schule, als sie mich mit Francis A. Plug aufzogen – »A. Plug« stand für Anal-Plug. Als Autor kann ich Anonymität natürlich vergessen. Man hat plötzlich einen Namen und ein Gesicht. Aus exakt diesem Grund ist Vorbereitung so wichtig, es ist sogar das Wichtigste von allem.

Salman Rushdies Buch spielt in Indien und ist teilweise recht anspruchsvoll erzählt. Das macht den Professor, John Mullan, ganz hippelig. Wenn er dürfte, würde er in die Hände klatschen. Der rosige Gentleman, Professor für englische Literatur, trägt einen eng anliegenden schwarzen Pulli, offenbar nicht zum ersten Mal. Vielleicht sein Glückspulli für solche Abende. Mit Sicherheit ist so ein Pulli schwer auszuziehen. Einer von den Würgern, in denen man mit dem Kopf stecken bleibt und dann nichts mehr sehen kann. Ein Pulli, in dem man ersticken könnte oder der einen so hilflos macht wie eine Zwangsjacke. Wenn dann noch jemand kommt und einem in die Magengrube haut, ist es aus. So viel zu dem Pulli. Der Professor selbst ist sehr schlank, der Pulli steht ihm. Doch auch er wird am Ende des Abends, kurz vor dem Zubettgehen, den Kampf gegen den engen Ausschnitt aufnehmen müssen, da bin ich mir sicher.

Zuschauerfragen sind bei Lesungen ja beliebt. Ich habe eine Frage an Salman Rushdie – und zwar seine Socken betreffend, die für die Zuschauer gut sichtbar sind. Aber dann fallen mir meine eigenen schmutzigen Hände auf, und ich lasse es lieber. Meine Hände sehen aus wie die eines Wurms, lehmig, schleimig. Das Schwarze unter den Nägeln ist selbst ein wahrer Garten. So eine Drecksflosse nimmt niemand dran, selbst wenn ich ganz vorne sitze und wie ein Irrer winke: widerliche Motte, die mit den Flügeln schlägt. Nein, erst mal raus und gründlich mit Wasser und Seife waschen, spätestens wenn ich das nächste Mal austreten muss. Genauer gesagt, bevor ich pinkeln muss, denn ich werde meine Genitalien nicht diesen Ungeheuern aussetzen.

Salman Rushdie: … zum Beispiel dieser Spucknapf. Ich meine, es ist nur ein gewöhnlicher Spucknapf, nicht mehr, ein Spucknapf ohne jede metaphorische Bedeutung …

Salman Rushdie ist soeben bei einem eminent wichtigen Punkt angelangt, daher schleiche ich mich in gebückter Haltung entlang der Bühnenrampe nach draußen, die dreckigen Pfoten wie ein stilles Mäuschen an die Brust gedrückt. Nur so geht es.

Nachdem ich mich erleichtert und die Hände einer gnadenlosen Reinigung unterzogen habe, sehe ich keinen Grund, mir draußen nicht schnell eine State Express 555 anzustecken. Meine Eintrittskarte im Wert von acht Pfund entspricht etwa zweieinhalb gut eingeschenkten Gläsern Wein. Bis jetzt hatte ich aber schon sieben Gläser, da geht also nichts mehr. Dennoch, für acht Pfund kann man bereits eine mittelprächtige Band sehen, und die haben immerhin eine Lightshow. Im Jahre 2044 wird der Eintritt für so eine Lesung locker mit 1111 Pfund zu Buche schlagen, und wir Autoren sitzen in schusssicheren Glaskästen. Vielleicht zählt das, was ich gerade erlebe, einmal zu den goldenen Jahren der Autor-Leser-Interaktion, doch das ändert nichts daran: Im Augenblick ist es für die Akteure nichts weiter als ein einziger bekackter Alptraum.

Draußen vor dem Theater ist nichts, was die Massen anlocken könnte. Keine aufblasbare Salman-Rushdie-Figur mit tanzenden Armen, kein Werbebanner mit der Aufschrift GROSSEATTRAKTION: SALMANRUSHDIELIVEONSTAGE!

Alles nur eine Frage der Zeit, denke ich.

Der Weinstand ist unbesetzt, daher bediene ich mich selbst und kehre mit einer frischen Flasche Wein in den Saal zurück. Salman Rushdie sieht mich kurz an, als ich an meinen Platz husche, und auch der Professor ist kurzfristig abgelenkt. Offenbar stört es wirklich, wenn jemand mitten in einem Vortrag durchs Bild läuft. Immerhin bin ich zurückgekehrt und nicht einfach abgehauen. Zudem habe ich jetzt saubere Hände, die gut nach Theater-Flüssigseife riechen.

FP: (laut) Mmm … Milk & Honey.

Die beschlagene Flasche hat an meiner Hose feuchte Stellen hinterlassen, und allmählich spüre ich den Alkohol. Als dann auf einmal zwei Salman Rushdies auf der Bühne sitzen, suche ich dem Problem zu begegnen, indem ich durch das Weinglas peile wie in ein Kaleidoskop.

FP: (laut) Teufel noch mal, jetzt sind es auf einmal vier! Vier Salmans! Nein, drei. VIER! DREI! VIER! ZWEI! NEUN!

Sitznachbarin: Schhhh!

Der Wein rumort in meinem Bauch. Salman Rushdie antwortet auf eine Zuschauerfrage über das Eigenleben fiktionaler Charaktere, doch seine ruhigen Ausführungen werden immer wieder von meinem Schluckauf unterbrochen. Schließlich hebe ich die Hand.

Professor Mullan: Bitte, der junge Mann ganz vorn.

FP: Tschuldigung. (Hicks.)

Professor Mullan: Ähm …

FP: Bin wohl doch etwas … (Hicks.) ANGETRUNKEN.

Professor Mullan: Das sehe ich.

Sofort fällt seine Wahl auf einen anderen, und Salman Rushdie fesselt das interessierte Publikum mit seiner durchdachten Antwort. Ich sterbe in meinem Sitz und fühle mich wie der Arsch vom Dienst.

Beschwert von meiner ledernen Umhängetasche taumle ich später aus dem Saal. Sehr wahrscheinlich habe ich auch noch eine Weinflasche in der Hand.

BEN OKRI

Die hungrige Straße

In Ben Okris bookergekröntem Roman Die hungrige Straße kommt eine Straße vor, die sich mit Menschen den Bauch vollschlägt. Erinnert mich ein bisschen an die Bodenschwellen, über die ich täglich mit meinem Kastenwagen holpere. Mein Kastenwagen ist übrigens grau, nicht weiß, wie heute vielfach üblich. Allein daran sehen Sie, wie alt er ist.

Um Begegnungen mit der Polizei zu vermeiden, fahre ich überwiegend durch verkehrsberuhigte Seitenstraßen, doch da lauern eben diese verdammten Hubbel. Dauernd über diese Dinger zu bollern ist in etwa so, wie ein Gesicht voller Warzen zu rasieren. Fahrkomfort wie auf einem Pferdefuhrwerk vor hundert Jahren – was vom Baujahr dieser Kackrassel her sogar passen könnte.

Natürlich kommen Wörter wie Kackrassel nicht mehr in Frage, wenn man erst mal ein richtiger Autor ist, beispielsweise auf dem Hay-Festival im schönen Hay-on-Wye, das von Bill Clinton einst als »Woodstock des Geistes« bezeichnet wurde. Zwar hat sich D. H. Lawrence noch Gott weiß was auf die Verwendung des F-Worts eingebildet, damals in den Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts, doch ich denke, die Welt ist seitdem ein gutes Stück erwachsener geworden. Jedenfalls neigen Booker-Preisträger auf persönlicher Ebene nicht zu Vulgarismen. Vermutlich aus der – völlig korrekten – Überlegung heraus, dass es ihrem Publikum ohnehin am Arsch vorbeigeht. Am Arsch vorbei heißt: Es kräht kein Hahn mehr danach.

In ihren Büchern sieht es gleichwohl anders aus, hier gehören Derbheiten zum guten Ton. James Kelmans Booker-Buch strotzt geradezu vor Prollflüchen, ein schönes Beispiel ist »stupid fucking fuckpig bastards«. Und selbst der gediegene historische Roman, vertreten durch Hilary Mantels Wölfe, kennt den, so wörtlich, »Vierpenny-Fick« oder die »Lauchfresser-Fotze«. Derlei wird man bei Ben Okri nicht finden. Bei Okri fällt höchstens die Pflanzenwelt aus dem Rahmen, konfrontiert den Leser mit Iroko, Baobab, Abachi etc.

Der Ben-Okri-Abend findet in einem Oxfam-Buchshop unweit des British Museum statt, das ist in Bloomsbury, wo auch schon D. H. Lawrence gewohnt hat. Sitzplätze gibt es keine mehr, also stehe ich ganz hinten, das heißt eigentlich ganz vorn im Laden, am Schaufenster, das auf die Bloomsbury Street hinausgeht. Eintritt wird nicht verlangt, man löhnt nur einen sogenannten Spendenvorschlag von sechs Pfund und platziert den Betrag gut sichtbar in einer leeren Goldfischkugel. Zum Dank kriegt man ein Glas Wein. Diesmal lasse ich mir nur einmal nachschenken, denn wo bliebe die gute Tat, wenn ich auf diese Weise die sechs Pfund wieder reinholen wollte.

Stattdessen nehme ich lieber von den »Besitzenden«, also solchen im Besitz einer Sitzgelegenheit wie den Leuten unmittelbar vor mir – und bediene mich kurzerhand aus ihren auf dem Boden abgestellten Gläsern.

War es nicht Okri selbst, der in Die hungrige Straße schrieb:

Du musst lernen zu trinken, mein Sohn. Ein Mann muss etwas vertragen können, denn in unserem schweren Leben muss man sich einfach betrinken.

Aus genau diesem Grund habe ich immer einen Flachmann bei mir. Doch das Thema »professionelles Selbstvertrauen« behandeln wir, so alles gutgeht, später noch im Detail.

Denn Ben Okri ist gerade gekommen, und zwar überraschenderweise durch den Vordereingang und nicht aus der improvisierten Kulisse. Er trägt einen dunklen Anzug und ein cremeweißes Hemd ohne Krawatte. Wie gesagt, eine blöde Situation, weil er, entgegen jeder Erwartung, einfach so hereinspaziert und nicht auftritt. Eine Oxfam-Mitarbeiterin lotst ihn auch sogleich aus der Gefahrenzone, sonst sprechen ihn die Leute womöglich noch an. Okri hat sich wirklich feingemacht für den bescheidenen Abend, nur leider hat er seine Lesebrille vergessen. Jedenfalls fragt die Oxfam-Mitarbeiterin ins Publikum, ob jemand seine Lesebrille zur Verfügung stellen könnte. Als hilfsbereiter Mensch klopfe ich sämtliche Taschen ab, kann am Ende aber nur mit einem Kuli aufwarten.

Oxfam-Mitarbeiterin: Ja?

FP: Ich habe das hier.

Oxfam-Mitarbeiterin: Ein Kuli?

FP: Ja.

Oxfam-Mitarbeiterin: Wir suchen eigentlich eine Lesebrille …

FP: Ich dachte nur.

Ben Okri ist übrigens nicht zum ersten Mal im Oxfam-Buchshop in der Bloomsbury Street, er war auch als Kunde hier. Jemand vom Verkaufspersonal erkannte den Autor beim Stöbern und wollte ihn noch an Ort und Stelle zu einer Lesung verpflichten. Das bedeutet, Okri war schon damals kein Unbekannter mehr, sein Gesicht ist vielen so vertraut wie das Honey-Monster auf der Honigpops-Packung. Als öffentlicher Autor müssen Sie immer mit so etwas rechnen, es ist eine direkte Folge Ihres neuen Daseins.

Doch das muss nicht sein. Der amerikanische Autor J. D. Salinger scheute zeitlebens die Öffentlichkeit und unternahm große Anstrengungen, sein bekanntestes Werk, Der Fänger im Roggen, vor allzu dreister Vereinnahmung zu schützen. Dasselbe bei Thomas Pynchon, auch er zog sich weitgehend vor der Welt zurück, sodass nicht einmal aktuelle Fotos von ihm existieren. Salinger und Pynchon stehen beispielhaft für Autoren, die sich erfolgreich dem öffentlichen Voyeurismus widersetzen, doch selbst der Nachwuchs kann durchaus etwas tun, um das Schlimmste zu vermeiden. Meist reicht es, nicht stockbesoffen vor irgendeinem Pub zu liegen. Reporter sind neugierig und haben ein gutes Archiv. Sind peinliche Bilder erst einmal im Umlauf, wird man die zugehörigen Geschichten nie wieder los.

Ben Okri ist an diesem Abend schwer erkältet, gekommen ist er trotzdem, denn er besitzt Disziplin. Statt sich also mit einem Fläschchen Wick MediNait ins Bett zu verkriechen, hat er sich aufgemacht nach Bloomsbury, um seine Pflicht zu tun – und muss sogar mit anderer Leute Brille vorliebnehmen. Was sich daraus lernen lässt und was ihn, den Menschen Ben Okri, ausmacht (und wovon wir profitieren), ist die enorme Rücksichtslosigkeit gegenüber der eigenen Person. Dabei verdient er nicht einmal was dabei. Oxfam ist eine gemeinnützige Organisation, für seinen Auftritt erhält er kein Honorar. Überdies erklärt die Oxfam-Mitarbeiterin, man habe für den Büchertisch sämtliche Okri-Werke zusammengetragen, die irgendwann mal in einer Londoner Filiale abgeliefert wurden. Bedeutet im Klartext: Auch neue Bücher wird er an diesem Abend keine verkaufen.

Und für so einen verlorenen Abend opfert ein Mann wie Okri seine Gesundheit. Ich meine, wenn man krank ist, kann man nicht schreiben. In diesem Fall sollte man zusehen, dass man möglichst bald wieder gesund wird. Doch genau das tut er nicht, denn er will niemanden hängen lassen, weder den Veranstalter noch die vielen Leute, die an diesem Abend gekommen sind, um ihn zu hören. Und anders als andere Großschriftsteller, die lediglich ihr Bühnenprogramm abreißen und danach eilends verschwinden, bleibt er anschließend noch da, um seine Leser kennenzulernen und Secondhandbücher zu signieren.

Er schwitzt stark, was mich in der Vermutung bestärkt, einem Sterbenden gegenüberzutreten.

FP: Alles in Ordnung mit Ihnen?

Ben Okri: Danke der Nachfrage. Aber ich werde es überleben.

FP: Sie sind ein Vorbild für jeden öffentlichen Autor.

Ben Okri: Sehr freundlich von Ihnen. (Pause) Francis Plug? Sind Sie das?

FP: Ja. Haben Sie schon von mir gehört?

Ben Okri: Nein.

FP: Oh. Weil ich habe mir nämlich als Gartengestalter einen Namen gemacht.

Ben Okri: Ach, dann sind Sie also Gärtner?

FP: Ja, aber ein bisschen auch ein Schriftsteller.

Ben Okri: Ach wirklich? Welche Bücher haben Sie geschrieben?

FP: Noch gar keine.

Ben Okri: Oh.

FP: Aber ich schreibe gerade eines. Hier, jetzt, in diesem Moment. Sie kommen auch darin vor.

Ben Okri: Ich? In Ihrem Buch?

FP: Ja, und es wird fantastisch, das Buch.

Ben Okri: Wovon handelt es denn?

FP: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Oder ich müsste Sie vorher umbringen. Falls Sie nicht von selbst an der Grippe sterben.

Ben Okri: Okay, dann muss ich wohl warten, bis es herauskommt.

FP: Ja. (Pause) Aber danke, dass Sie heute Abend keine schmutzigen Wörter benutzt haben.

Ben Okri: War das im Ernst Ihre Befürchtung?

FP: Nein. Ich wusste ja, dass Sie nicht so tief sinken können. (Pause) Das gefiel mir übrigens auch in Die hungrige Straße. Wo Madame Koto in ihrer Kneipe einen Tisch wegschiebt und dabei einen fahren lässt.

Ben Okri: Das hat Ihnen gefallen, was?

FP: Ja. (Lacht.) Das war lustig.

Ben Okri: Hmm.

FP: Und ich freue mich, dass Sie während der Lesung nicht abgenippelt sind.

Ben Okri: Ja, da kann man wirklich von Glück reden …

Die Gartengestaltung liegt mir, denn da arbeite ich allein, was meiner einsamen Autorennatur entgegenkommt. Ich dachte einmal, dass eine Schriftstellerkarriere ebenso friedlich und still sein müsste wie die Gartenarbeit, doch das hat sich, wie wir alle wissen, sehr geändert. Heutzutage muss man die Massen bedienen, das zeigt auch der heutige Abend mit Ben Okri.

Abgesehen von den üblichen Lesungen wird selbstverständlich erwartet, dass Schriftsteller in den sozialen Medien Kontakt zu ihren Lesern halten. Immer geht es um Vernetzung und »Freunde«. Mag ja sein, dass manche Autoren das eigene Fanprojekt schön finden, ich für mein Teil schreibe lieber ein Buch, als über mein letztes Mittagessen zu posten. Es ist doch so: Schriftsteller gewinnen keine Freunde, sie verlieren welche. Vor allem, wenn sie trinken.

Aber ich schweife ab …

BARRY UNSWORTH

Das Sklavenschiff

Während ich Barry Unsworths preisgekrönten Roman Das Sklavenschiff las, fand ich mich einmal in die Takelage eines Liverpooler Kauffahrers versetzt, wie er in dem Buch beschrieben wird. Natürlich war ich nicht wirklich an Bord eines Schiffs, sondern saß im Geäst einer alten Eiche. Dorthin hatte ich mich geflüchtet, weil der Besitzer der Eiche und des umliegenden Gartens überraschend nach Hause gekommen war und mich dabei erwischte, wie ich auf dem Rasen lag und Luftfahrrad fuhr. Nicht weit von meinem schweren Schädel glänzte im Gras eine Pizza aus frisch ausgeworfener Kotze.

FP: Das war ich nicht, Mr Stapleton. Das muss jemand anders gewesen sein.

Mr Stapleton:ACH, IST JA INTERESSANT! DIESER JEMAND IST ALSO ÜBER MEINEN DREI-METER-ZAUN GEKLETTERT UND HAT SICH UNMITTELBAR NEBEN IHNEN ERBROCHEN. WAS SIE NICHT SAGEN!

FP: Oder vielleicht ein Dachs …

Er war schon sehr verärgert, mein Mr Stapleton, und fasste sich dabei immer wieder an den Kragen, als wollte er Platz für seinen zornroten Hals schaffen. Er war sichtlich verärgert und sehr laut, als er mit mir sprach. So vertrieb er zuverlässig die letzten Spatzen aus London. Die Meisen übrigens auch.

Ich stoppte mein Luftfahrrad, erhob mich und verwandelte mich in einen Gorilla.

FP: Uh-uh! Ah-ah! Uh-uh! Ah-ah!

Zugleich machte ich großes Geschrei und trommelte mit beiden Fäusten auf meine Affenbrust. Mr Stapleton erstarrte, und seine Miene pustete sich auf wie ein Gesicht auf einem Luftballon. Mit rudernden Primatenarmen bewegte ich meinen in einen Menschenoverall gekleideten Körper auf die große Eiche am Rand des Gartens zu, zog mich mit meinen kräftigen, geschickten Fingern am Stamm empor und war wenige Augenblicke später in der dichten Krone verschwunden. Einmal außer Gefahr, fing ich an, laut an den Ästen zu rupfen. Das sollte rivalisierende Horden abschrecken und sicherstellen, dass meine eigenen Affen auch immer ihren Zucker bekamen.

Nach so viel Gelärm holte ich mir mein Päckchen Cutters Choice aus der Tasche, dazu Blättchen und Streichhölzer. Welkes Laub rieselte auf den Rasen, das würde ich später zusammenrechen.

Mr Stapleton ist Banker, sieht aber nicht so aus. Er gehört zu den smarten Rockstars der Branche und entspricht ganz und gar nicht den blassen Zahlenmenschen, die zuvor auf seinem Posten saßen. Kurz, er kommt eher aus Baywatch als aus MoneyWatch: hochgewachsen, breitschultrig und mit jener sportlichen Bräune, wie sie so nur von Heimsolarien gespendet wird. Ein Kind des Londoner Speckgürtels, zirka Ende dreißig, mit eisblauen Augen und hellbraunen, gegelten Haaren (Wet-Look). Eine feine Narbe am Nasensattel deutet auf eine Fraktur, die kosmetisch perfekt operiert wurde. Seine unbestreitbar vorhandene Attraktivität hat einen zwielichtigen Touch, den manche als reizvoll empfinden.

Es überrascht also nicht, dass wir regelmäßig aneinandergeraten. Wir ticken völlig unterschiedlich. Er ist der Checker, der Macher, der geborene Anführer, ich bin das sentimentale Weichei ohne Biss, ohne den geringsten Ehrgeiz im kapitalistischen Wettstreit. Wir stammen von unterschiedlichen Planeten, und es erstaunt mich immer wieder, dass er mich als seinen Gartenwart noch nicht gefeuert hat. Aber ich kam auf Empfehlung der Hargreaves, sie haben einen Garten in Highgate, den ich seit Jahren betreue. Den Hargreaves zufolge hatte die Tatsache, dass ich Schriftsteller bin, den Ausschlag gegeben, doch das konnte ich mittlerweile nur noch als Zynismus interpretieren.

Ich saß wie Hughes im Krähennest. In Das Sklavenschiff ist Hughes zwar nur eine Nebenfigur, aber aus irgendeinem Grund ist er mir im Gedächtnis geblieben. Der Roman von Barry Unsworth begleitet das Handelsschiff auf seiner Fahrt von Liverpool in die Karibik und weiter nach Afrika und Südamerika, Hughes gehört zur Besatzung. Das Schiff selbst ist bis zum Rand vollgepackt mit menschlicher Fracht. Nur ganz oben im Ausguck, scheinbar losgelöst von der klaustrophobischen Enge an Bord, befindet sich Hughes in seiner eigenen, schwankenden, weiten Welt.

Nicht anders bei mir. Zweieinhalb Stunden harrte ich in der Takelage von Mr Stapletons Eiche aus, aber es war nicht die schlechteste Art, die Zeit rumzukriegen. Ich hatte genug zu rauchen dabei und außerdem noch mein Notfallfläschchen Scotch in der Tasche. Der Wind rauschte in den Blättern, klang wie kleine Kieselsteinchen, die in einem Sieb geschwenkt werden, und ich sah, wie unsichtbare Riesenfäuste die Wolken auf dem Schneidbrett des Himmels zu immer neuen Formen kneteten. Einen Wermutstropfen gab es allerdings, und das war das, was ich in dieser Zeit nicht machen konnte. Ein Problem, das alle Autoren von heute kennen. Immer gibt es etwas, das dich vom Schreiben abhält. Dinge wie Geld zum Beispiel, dein Brotberuf, aber auch böse Menschen. Was mich wiederum in einen Gorilla verwandelt und auf einen Baum treibt. Alles nur, um bösen Menschen zu entgehen. Wenn ich doch die schöne Zeit hätte nutzen und einfach nur hätte schreiben können. Schreiben.

Tausend solcher Eichen waren nötig, um so ein Sklavenschiff zu bauen, schreibt Unsworth. Doch sein Buch ist ein dicker Wälzer, für dessen Herstellung kaum weniger Bäume draufgingen. Im Mastbau finden hauptsächlich Fichte oder Föhre Verwendung, für Galionsfiguren wurden bevorzugt Ulmen genommen. Bei meiner ersten Begegnung mit Unsworth hatte ich seinen Roman noch gar nicht gelesen, konnte ihn also auch nicht fragen, ob Hughes ein Selbstporträt sei. Doch als Schriftsteller, der selber die Einsamkeit kannte, läuteten bei mir sämtliche Alarmglocken, warum also nicht auch bei Unsworth?

Die Veranstaltung fand in der London Metropolitan University (Holloway Road) statt. Da aber der Eintritt sehr teuer war, wartete ich lediglich im Foyer auf ihn.

Eine der Damen am Einlasstisch bemerkte, was los war, und bot freundlicherweise an, mich mit Barry Unsworth bekanntzumachen.

Nette Dame: Studieren Sie hier?

FP: Ich studiere das Leben.

Unterdessen trudelten die ersten zahlenden Zuschauer ein, und ich setzte mich in eine Ecke und rang die Hände, bis alles Blut aus ihnen gewichen war, vielleicht in die Arme.

Die Zeit verrann, und Barry Unsworth war immer noch nicht da. Das deutete auf minutengenaues Timing. Was uns Gelegenheit bietet, einmal über den Ablauf des eigenen öffentlichen Auftritts nachzudenken. Zu dumm, man käme zu früh, und alle starren einen an. Oder die Leute fragen einem ein Loch in den Bauch, ehe man sich mit ein paar Drinks in Stimmung gebracht hat. Bei größeren Veranstaltungen gibt es natürlich einen Künstlereingang, und ein Türsteher mit weißen Handschuhen begrüßt einen mit Namen und Handschlag und sagt, man werde bereits erwartet. Und ein weiterer Gentleman geleitet einen in die persönliche Garderobe, wo alles schon bereit ist, der Kleiderständer mit Bühnen-Outfits, ein gut gefüllter Kühlschrank, ein Schminktisch mit einem Kranz ergeben summender Glühlampen. Während sich der Saal füllt, mache ich letzte Lockerungsübungen für Nacken und Sprechwerkzeuge. Dann aber: hinaus, hinaus und grandioser Einlauf zu prasselndem Applaus. Okay, in kleineren Häusern kann man so etwas nicht bringen. In einem Saal wie in der London Met, Holloway Road, erscheint man am besten – ich sage mal – pünktlich wie die Maurer.

Barry Unsworth tat genau das. Er traf auf die Minute pünktlich ein, anscheinend in Begleitung seiner Frau und eines befreundeten Ehepaars. Alle wirkten so entspannt, als habe man soeben in einem nahegelegenen Pub (Lord Nelson?) gemütlich zu Abend gegessen. Ich selber war ja kurz da, kam aber nicht auf die Idee, dort nach Barry Unsworth zu suchen. Zugegeben, das war blöd von mir. Denn wo sonst sollte er vor einem Auftritt sein, wenn nicht in einem Pub? Für mich erschien es nur logisch.

Die nette Dame am Einlasstisch musste aufstehen, um Barry Unsworth abzufangen, denn er ist ein ausgesprochen großer Mann. Daraufhin deutete sie auf mich, der sich im Eingangsbereich herumdrückte wie jemand, der gerade einen Schlag in den Unterleib erhalten hatte. Körperlänge und Bookerpreis zusammen machten ihn beinahe überlebensgroß, vor allem im Vergleich mit schäbigen Gestalten wie mir, die ihm schon seinen Anteil am Eintrittsgeld nicht gönnten. Doch er war ein überaus freundlicher Mensch, und meine Befürchtung, hochkant aus der Tür zu fliegen, erwies sich als unbegründet. Und so kam es, dass sich die zahlenden Zuschauer im Saal den Hintern platt saßen und warteten, während ich Barry Unsworth ganz für mich allein hatte.

Barry Unsworth: Sie wollen das Buch signiert haben?

FP: Ja, bitte. Dieses hier.

Barry Unsworth: Ah, ich sehe, Sie haben sich vorbereitet.

Aufgrund zahlreicher Missverständnisse bei Autoren, die mit meinem verschämten Genuschel nicht klarkommen, habe ich meinen Namen auf einen Zettel geschrieben, sodass sich peinliche Rückfragen eigentlich erübrigen. Trotzdem, ein öffentlicher Autor muss in einer Autogrammstunde vor allem hinhören können, selbst die schüchternsten Leser wollen verstanden werden.