9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Alles ist mit allem verbunden. Unser Geld, der Staat und unsere Wirtschaft sind elementare Teile unserer Gesellschaft. Gewalt ist dabei kein zufälliger Aspekt, sondern notwendig, für den Fortbestand unserer gegenwärtigen Gesellschaft. Erst wenn wir bereit sind die Gewalt aufzugeben, haben wir eine Chance zu einem menschlicheren Umgang miteinander zurückzufinden – auf der Grundlage der Gleichwertigkeit aller Menschen. Eine gewaltfreie und herrschaftsfreie Gesellschaft bedarf anderer Konzepte für ihre Organisation. Diese findet der Autor in Delegiertenräten, einem Gleichgewichtsgeld, einem freiwilligen Grundeinkommen und der reziproken Freiheit. Damit diese Gesellschaft selbstbestimmter Menschen keine Utopie bleibt, bedarf es Veränderungen, welche wir nur gemeinsam verwirklichen können.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 205

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Martin Finger

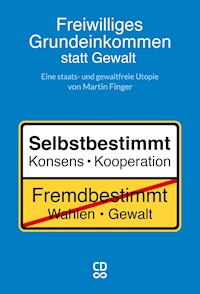

Freiwilliges Grundeinkommen statt Gewalt

Zum Autor: Martin Finger begann früh in seinem Leben eigene Vorstellungen zu entwickeln, wie er seine Zeit nutzen wollte, was während der Schulzeit mitunter zu Problemen führte. In seinen Abschlussarbeiten für die Studiengänge Wirtschaft und Wirtschaftsinformatik entwickelte er 2007 einen ersten Entwurf eines alternativen Geld- und Steuersystems. Heute beschäftigt sich Martin Finger als Freidenker und Utopist damit, wie eine herrschaftsfreie Gesellschaft verwirklicht werden könnte.

Zum Buch: Alles ist mit allem verbunden. Unser Geld, der Staat und unsere Wirtschaft sind elementare Teile unserer Gesellschaft. Gewalt ist dabei kein zufälliger Aspekt, sondern notwendig für den Fortbestand unserer gegenwärtigen Gesellschaft. Erst wenn wir bereit sind die Gewalt aufzugeben, haben wir eine Chance zu einem menschlicheren Umgang miteinander zurückzufinden – auf der Grundlage der Gleichwertigkeit aller Menschen.

Eine gewaltfreie und herrschaftsfreie Gesellschaft bedarf anderer Konzepte für ihre Organisation. Diese findet der Autor in Delegiertenräten, einem Gleichgewichtsgeld, einem freiwilligen Grundeinkommen und der reziproken Freiheit. Damit diese Gesellschaft selbstbestimmter Menschen keine Utopie bleibt, bedarf es Veränderungen, welche wir nur gemeinsam verwirklichen können.

Freiwilliges Grundeinkommen statt Gewalt

Eine staats- und gewaltfreie Utopie

von Martin Finger

Version:

1.9

Datum:

01.07.2022

Autor:

Martin Finger, [email protected]

Cover:

Fränk Bogon, ansichtsart.de

Korrektur:

Elisabeth Lexer, lexer-texte.at

ISBN Softcover:

978-3-347-61125-2

ISBN Hardcover:

978-3-347-61127-6

ISBN E-Book:

978-3-347-61133-7

ISBN Großschrift:

978-3-347-61135-1

Open Access (PDF):

martinfinger.de

Druck und Distribution im Auftrag des Autors:

tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter:

tredition GmbH, Abteilung „Impressumservice“,

Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

I. Bereiche der Gewalt: Wahlen, Justiz, Wirtschaft

I.1 Wahlen und Gesetze

I.1.1 Wahlsystem: Erst- und Zweitstimme

I.1.2. Gesetzgebung

I.2 Justiz

I.2.1. Vor Gericht

I.2.2. Moralische Urteilsfähigkeit

I.2.3 Identitätsprobleme

I.3 Wirtschaft

I.3.1. Wirtschaft und Staat

I.3.1.1. Eine untrennbare Einheit

I.3.1.2. Internationale Handelsabkommen

I.3.1.3. Lobbyismus

I.3.1.4. Scheindebatten zur Wirtschaftsform

I.3.2. Wirtschaft und Mensch

I.3.3. Wirtschaft und Geld

I.3.3.1. Werttheorien des Geldes

I.3.3.2. Geld und Wachstum

I.3.3.3. Automatisierung, Profit und Wachstum

I.3.3.4. Geldschöpfung

I.3.3.5. Quantitätsgleichung: Geldumlauf und Inflation

I.3.3.6. Geldfunktionen: Wertmesseinheit, Wertspeicher und Zahlungsfunktion

II. Freiheit

II.1 Freiheit als Ergebnis der Rechtsordnung

II.2 Freiheit im Verhältnis zum Staat

II.3 Freiheit als Eigenschaft des Subjekts

III. Ordnung ohne Herrschaft

III.1 Konsensprinzip

III.1.1 Freiwillige globale Kooperation

III.1.2 Delegiertenräte: Wahl und Arbeitsweise

III.2 Wiedergutmachung

III.3 Erfüllung menschlicher Bedürfnisse

III.3.1. Wirtschaft ohne Staat

III.3.2. Wirtschaft für Menschen

III.3.3. Wirtschaft mit und ohne Geld

III.3.3.1. Löschung des Geldes

III.3.3.2. Geld und Wert: Lebenszeitwerttheorie

III.3.3.3. Gleichgewichtsgeld Credere

III.3.3.4. Wie gleich sollte Lohn sein?

III.3.3.5. Reformation oder Erneuerung?

III.3.3.6. Warum wir das Geld (noch) nicht abschaffen sollten.

IV. Ausblick in ein selbstbestimmtes Leben

Abkürzungen

Glossar

Inspirations- und Datenquellen

Einleitung

Ich schrieb dieses Buch, weil ich erlebt habe, wie sehr unser Umgang miteinander von Gewalt dominiert wird, und weil ich mir wünsche, wir würden stattdessen so miteinander umgehen, dass wir alle frei und selbstbestimmt leben können. Ich kann mir vorstellen, dass eine solche Aussage irritieren kann. Schließlich wird uns immer wieder erzählt, dass wir in einer freiheitlichen Gesellschaft lebten. Ich sehe das jedoch anders. Warum unsere Gesellschaft dieses Versprechen von Freiheit nicht erfüllen kann und wie sehr unsere gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Strukturen von Gewalt durchdrungen sind, führe ich im Folgenden aus.

Vielleicht ist ein Grund für meine etwas andere Perspektive auf unsere Gesellschaft in meiner Biografie zu finden. Ich wurde in der DDR geboren, bin dort aufgewachsen und war elf Jahre alt, als die Proteste 1989 begannen. Als Mitglied in der Pionierorganisation „Ernst Thälmann“ habe ich noch den Wechsel vom Jungpionier zum Thälmann-Pionier mitgemacht. Ich habe schöne Erinnerungen an meine Zeit als Pionier und nicht den Eindruck, dass diese Aktivitäten primär einer politischen Indoktrination dienten. Vielmehr erlebte ich ein Gemeinschaftsgefühl, welches nach der Wiedervereinigung komplett verloren gegangen ist. Zuvor gelebte Werte wie Freundschaft und Hilfsbereitschaft verloren an Bedeutung. Ich glaube im Nachhinein, dass dieser Verlust für mich prägend gewesen ist. Er trägt dazu bei, dass ich die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten heute als eine feindliche Übernahme empfinde. Diese Verlusterfahrung hat dazu beigetragen, dass ich mich kritisch mit der Idee und Konzeption von Staaten auseinandergesetzt habe. Und diese Auseinandersetzung hat schließlich dazu geführt, dass ich die Vorstellung, dass Menschen regiert werden müssen, inzwischen infrage stelle.

Nach der Schule begann ich eine Ausbildung zum Energieelektroniker in einem Reichsbahn Ausbesserungswerk der Deutschen Bahn AG. Als Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung hatte ich auch Kontakte zum Betriebsrat des Werkes. Ich konnte immer wieder miterleben, wie der Betriebsrat darum gerungen hat, Arbeitsplätze am Standort zu erhalten. So bekam ich einen Eindruck davon, was es bedeutet, wenn ein Wirtschaftssystem im Rückbau begriffen ist. Nachdem ich meinen Beruf einige Monate in Hamburg ausgeübt hatte, entschied ich mich, nach München zu gehen und dort eine Ausbildung zum Applikations-Entwickler zu absolvieren. Meine Ausbildung hatte ich gerade noch rechtzeitig beendet, bevor die Dotcom-Blase platzte. So konnte ich die turbulente Zeit danach als Angestellter einer Direktbank in Ruhe überstehen. Einige Jahre später gingen dann auch in meiner Bank die Lichter aus. Der Arbeitsmarkt für IT-Fachkräfte hatte sich wieder beruhigt, und ich entschied mich ein letztes Mal für eine abhängige Beschäftigung.

Während meiner Arbeit in der Bank wuchs mein Wunsch, genauer zu verstehen, wie unser Wirtschaftssystem funktioniert. Ein berufsbegleitendes Studium gab mir die Möglichkeit, mein Wissen in diesem Bereich zu vertiefen. In Diskussionen mit Dozenten und durch die Beschäftigung mit ökonomischen Sichtweisen jenseits des Lehrplans reiften meine alternativen Ideen zu unserem Geld- und Gesellschaftssystem. Diese Ideen habe ich 2007 erstmals in meinen Abschlussarbeiten ausformuliert. Mit dem Abschluss meines Studiums konnte ich meine berufliche Tätigkeit nun als Freiberufler weiterführen.

Nach wie vor suche ich den Austausch mit Menschen, um meine Vorstellung einer alternativen Gesellschaft, in welcher ich mich wohlfühlen würde, immer weiter zu schärfen und zu konkretisieren. Als ich bemerkte, dass sich meine Vorstellungen immer weiter von den bestehenden Strukturen entfernten, fing ich an, mich zu fragen, wie ein Transformationspfad aussehen könnte. Schließlich nützt die schönste Utopie nichts, wenn sie eine Utopie bleibt. Dieses Buch ist eine Einladung, die Veränderung unserer Gesellschaft gemeinsam zu gestalten.

I. Bereiche der Gewalt: Wahlen, Justiz, Wirtschaft

Ich sehe gerne Horrorfilme, um mich zu gruseln. Ebenso lasse ich mich gerne auf filmische Tragödien ein, um mich emotional mitreißen zu lassen. Was ich nicht ertragen kann, sind Nachrichten. Wenn ich Tag für Tag aus den Nachrichten erfahre, in welchem Umfang Menschen Leid erfahren und mit existenziellen Ängsten konfrontiert sind, dann kann ich meinen Schmerz und meine Wut darüber, dass unsere Welt so ist, wie sie ist, kaum aushalten. Der Grund dafür ist, dass ich all das Leid in unserer Welt auf ein einziges Element zurückführe. Ein Element, welches alle Strukturen unserer Gesellschaft durchdringt und etwas ist, was wir alle jeden Tag praktizieren: Gewalt.

Die Organisation unserer Gesellschaft erfolgt heute vor allem durch Menschen, welche im Auftrag eines Staates agieren und als Teil eines staatlichen Gewaltmonopols Einfluss auf unser Zusammenleben nehmen. Dabei sichert der Staat sein Fortbestehen am wirkungsvollsten, indem er unsere Verbundenheit untereinander zerstört. Schließlich funktioniert auch ein demokratischer Staat nach dem Prinzip von Teilen und Herrschen. Je mehr wir einander misstrauen, uns voneinander separieren und uns zugleich von den Versorgungsstrukturen des Staates abhängig machen, umso weniger sind wir in der Lage, uns staatlichen Eingriffen in unsere Selbstbestimmung zu verweigern. Für mich liegen unsere heutigen Probleme darin, dass wir es akzeptieren, in einem staatlichen Herrschaftssystem zu leben, in welchem Freiheit durch die Gewährung von Freiheitsrechten marginalisiert wird und welches zugleich erlaubt, im Namen der Freiheit Gewalt gegen Menschen einzusetzen. Dabei gibt es für uns durch den Staat nichts zu gewinnen, denn alles, was uns der Staat geben kann, ist zwangsläufig weniger als das, was wir bereits haben. Vor allem die Möglichkeit des Staates, Entscheidungen gewaltsam durchzusetzen, verhindert einen kooperativen Umgang miteinander. Schließlich sind diejenigen, welche sich des staatlichen Gewaltmonopols bedienen können, nicht darauf angewiesen, Lösungen zu finden, welche für alle Beteiligten akzeptabel sind.

Im ersten Teil dieses Buches werde ich ausführen, in welch vielfältiger Weise wir in unserem Alltag Gewalt sowohl ausüben als auch erfahren.

I.1 Wahlen und Gesetze

Im politischen System unserer parlamentarischen Republik gibt es primär zwei Elemente, die Gewalt in unsere Gesellschaft tragen. Das erste Element ist der Wahlvorgang selbst, an welchem wir uns aktiv beteiligen und im Ergebnis allen Menschen eine Regierung aufzwingen. Indem die gewählten Parlamentarier Gesetze mit einfacher Mehrheit beschließen, bildet die Gesetzgebung das zweite gewalttätige Element, da diese Gesetze wiederum allen Bürgern aufgezwungen werden.

I.1.1 Wahlsystem: Erst- und Zweitstimme

Ein prägendes Element unserer demokratischen Ordnung sind Wahlen. Angeblich herrscht mit den Wahlen das Volk über sich selbst. In Wirklichkeit können wir mit unserer Beteiligung an Wahlen nur einen sehr geringen Einfluss auf die Zusammensetzung der Legislative ausüben. Nehmen wir als Beispiel die Bundestagswahl von 2021. Wir hatten eine Erststimme und eine Zweitstimme. Während wir mit der Erststimme nur auf einen von 299 Sitzen des Bundestages Einfluss nehmen konnten, konnten wir mit der Zweitstimme darüber entscheiden, wie viele der weiteren 437 Sitze eine Partei für ihre Kandidaten erhielt. Bei den Direktmandaten, welche über die Erststimmen verteilt wurden, ist das Prinzip des Teilens und Herrschens direkt ersichtlich. Durch die Aufteilung der Sitze auf einzelne Wahlbezirke wird erreicht, dass diese Sitze nur von Personen erhalten werden, welche entweder bereits sehr bekannt sind oder die Möglichkeit haben, genügend Werbung zu betreiben, um einen ausreichend großen Anteil von Wählern innerhalb eines Wahlkreises für sich zu mobilisieren. Menschen, welche ohne Partei kandidieren oder für eine Partei, welche nicht im Bundestag oder einem Landtag vertreten ist, müssen zusätzlich Unterstützungsunterschriften sammeln, um in einem Wahlkreis antreten zu dürfen. Die Direktmandate werden durch relative Mehrheit vergeben. Es gewinnt also derjenige Kandidat den Sitz im Parlament, welcher die meisten Stimmen erhält, ohne eine bestimmte Mindestzahl zu benötigen. Je mehr Kandidaten in einem Wahlkreis antreten, umso mehr verteilen sich die Stimmen auf einzelne Kandidaten. Bei der Bundestagswahl 2021 benötigte ein Kandidat im Durchschnitt nur 33 % der abgegebenen gültigen Stimmen eines Wahlkreises, um ein Mandat zu erhalten. Umgerechnet auf die 46 Millionen gültigen Erststimmen entspricht dies nur einem Anteil von etwa 15 Millionen Stimmen, welche im Ergebnis einen Einfluss auf die Zusammensetzung des 2021 gewählten Bundestages hatten. Die anderen 31 Millionen Erststimmen bleiben genauso wirkungslos wie diejenigen der 14 Millionen Nichtwähler und der 22 Millionen Menschen, welche aufgrund ihres Alters oder ihrer Nationalität nicht an der Wahl teilnehmen durften.

Während bei den Erststimmen die Marginalisierung von Minderheitsmeinungen indirekt erfolgt, weil ein Kandidat eine relative Mehrheit benötigt, erfolgt die Marginalisierung bei den Zweitstimmen direkt. Denn ich kann damit nur entscheiden, ob Kandidaten einer Partei – entsprechend ihrer jeweiligen Landesliste – in das Parlament einziehen. Auf die Auswahl der Kandidaten selbst habe ich keinen Einfluss, da diese parteiintern bestimmt werden. Ich kann also nur einer Partei mehr Einfluss verschaffen. Allerdings sind Parteien, welche an der der 5 %-Hürde scheitern, nicht im Bundestag präsent; es sei denn, sie haben mindestens drei Direktmandate erhalten oder repräsentieren eine nationale Minderheit. Nachdem also die prozentuale Zusammensetzung des Bundestages durch die Zweitstimmen festgelegt wurde, folgt nun die Marginalisierung all jener Wähler, deren Partei nicht an der Regierungsbildung beteiligt ist. Die Regierung benötigt für die Verabschiedung von Gesetzen in der Regel nur eine einfache Mehrheit. Die Politiker der Nichtregierungsparteien können sich zwar direkt im Parlament äußern, ihr Einfluss bleibt jedoch gering. Es wirken damit verschiedene Filtermechanismen, welche es etablierten Parteien erleichtern, im Parlament zu bleiben. Mit der Präsenz im Parlament steigt auch die Chance einer Partei, an der Regierung beteiligt zu werden. Ergänzende finanzielle Hilfsinstrumente sind u. a. die Parteienfinanzierung über die Wahlkampfkostenerstattung sowie Zahlungen des Staates an die parteinahen Stiftungen.

Der Einfluss eines Wählers darauf, welche Personen über Gesetze entscheiden können, ist im Ergebnis sehr überschaubar. Sein Einfluss wäre bereits größer, wenn er in einem Landesverband einer Partei aktiv wäre und es ihm so gelänge, Einfluss auf die Landesliste einer Partei zu nehmen. Als Wähler muss ich mir klarmachen, dass die vorgeschalteten Filter dafür sorgen, dass kleine Parteien, welche eine Veränderung anstreben, gar nicht erst im politischen Prozess sichtbar werden. Selbst wenn eine Partei groß genug wird, um ins Parlament einzuziehen, kann Veränderung erst dann gelingen, wenn die Partei mindestens an der Regierung beteiligt ist. Wahrscheinlich wird eine Veränderung auf politischem Weg allerdings erst, wenn eine Partei so viele Sitze im Parlament innehat, dass sie in der Lage ist, ihre Vorstellungen gegen andere Parteien durchzusetzen.

Damit bin ich beim gewalttätigen Aspekt der Wahl. Wenn ich mich entscheide, an der Wahl teilzunehmen, dann stimme ich dadurch auch der Anwendung von Gewalt gegenüber Menschen zu, egal wie das Ergebnis ausfällt. Wahlen werden durchgeführt, um Herrschaft zu legitimieren. Somit bedeutet jegliche Beteiligung an einer Wahl, dass ich dem Prinzip Herrschaft zustimme. Es gibt keine Wahloption, welche keine Zustimmung darstellen würde. Selbst die Abgabe einer ungültigen Stimme erhöht die Wahlbeteiligung und damit die wichtigste Kennzahl für die Legitimation von Herrschaft in demokratisch verfassten Staaten. Obwohl Millionen der abgegebenen Stimmen im Ergebnis keinen Effekt auf die Politik von mehreren Jahren haben werden, zahlen all diese Stimmen auf das Legitimationskonto ein. Wenn wir wählen, wählen wir damit Gewalt. Wir geben Menschen die Erlaubnis, Gewalt über andere Menschen auszuüben, indem wir ihnen erlauben, Gesetze zu erlassen. Diese Gesetze sind dann die Grundlage dafür, dass Menschen als Teil der Exekutive und der Judikative Gewalt ausüben und in der Folge weitere Menschen Gewalt erfahren.

Die Wahlbeteiligung von 76,6 % für die Bundestagswahl 2021 lässt dabei den Eindruck entstehen, die Wahl repräsentiere den Willen von ¾ der Bevölkerung in Deutschland. So ist es jedoch nicht. Ausgehend von den Zweitstimmen, stehen hinter der Regierung gerade einmal 24 Millionen Stimmen. Alle anderen abgegebenen Zweitstimmen haben keinen Einfluss, weil die gewählten Parteien an der 5 %-Hürde gescheitert oder nicht an der Regierung beteiligt sind. Bezogen auf die 83 Millionen Menschen, welche in Deutschland leben, entspricht dies einem Anteil von 29 %. Trotzdem finden die verabschiedeten Gesetze auf alle Menschen Deutschlands Anwendung.

Ob ich die Regierung gewählt habe, ist für ihren Machtanspruch vollkommen egal. Ich werde nicht gefragt, ob ich regiert werden möchte. Niemand wird je bei einer Wahl gefragt, ob er regiert werden möchte. Genauso spielt es keine Rolle, ob ich mit einem Gesetz einverstanden bin oder nicht. Unabhängig von der Wahl ist der Einfluss der Bürger auf die verabschiedeten Gesetze ohnehin marginal. Von den meisten der verabschiedeten Gesetze bekommt die überwiegende Mehrheit der Menschen in der Regel nichts mit. So erleben wir die gewalttätigen Folgen von Gesetzen zumeist nur in kleinen Dosen.

Wir leben angeblich in einer pluralistischen Gesellschaft. Dabei steht die Pluralität nur als Illusion auf dem Stimmzettel. Von den 54 für die Bundestagswahl zugelassenen Parteien haben es acht Parteien geschafft, mindestens einen Vertreter ins Parlament zu entsenden. Für mich ist es eine merkwürdige Vorstellung von Pluralität, wenn die Vorstellungen der Menschen so stark ausgesiebt werden, dass im Ergebnis nur die Stimmen weniger Menschen den Regierungsaktivitäten zugrunde liegen. Schließlich stammen nahezu alle Gesetze, die vom Parlament erlassen werden, entweder von der Regierung oder den Regierungsfraktionen. Die Fraktionen der Opposition sind für die Gesetzgebung nahezu bedeutungslos.

Mit unserer Abstimmung bei einer Bundestagswahl können wir nur für einen einzigen Sitz eine konkrete personelle Besetzung beeinflussen. Dadurch kann allerdings nicht erreicht werden, dass eine Person nicht in den Bundestag gelangt. Die Abgeordneten, welche sich für ein Direktmandat bewerben, werden in der Regel von den Parteien über Landeslisten zusätzlich abgesichert. Auf diesem Weg kann ein Politiker – auch wenn er das Direktmandat nicht erhält –, trotzdem in den Bundestag einziehen. Auch das ist eine Konstruktion, mit welcher der Wählerwille unterlaufen werden kann. Im Ergebnis haben die Parteien einen sehr viel größeren Einfluss darauf, welche Personen im Bundestag sitzen werden, als wir, wenn wir aufgerufen werden, den Bundestag zu wählen. Dass die Vielfalt der Interessen und Wünsche der Bevölkerung nicht im Bundestag repräsentiert wird, ist kein Problem der Wahlentscheidung. Die Marginalisierung anderer Meinungen bis hin zur Unsichtbarkeit im politischen Diskurs ist systemischer Natur.

I.1.2 Gesetzgebung

Ein Kernproblem ist darin zu sehen, dass der Wähler nur einen geringen Einfluss auf das Regierungshandeln hat. Bereits das Ergebnis einer Wahl ist mit Unsicherheiten behaftet, da ich nicht im Vorfeld wissen kann, ob die von mir gewählte Partei es schafft, an die Regierung zu kommen. Was allerdings noch viel ungewisser ist, sind die Entscheidungen, welche die Politiker der Regierung nach der Wahl treffen, wenn es nicht mehr darum geht, Wählerstimmen zu sammeln. In der Bundestagswahl 2005 ist die CDU/CSU angetreten mit der Maßgabe, dass die Umsatzsteuer von 16 % um 2 % auf 18 % angehoben werden sollte. Die SPD ist mit der Aussage angetreten, sie würde die Umsatzsteuer nicht erhöhen wollen. Nachdem CDU/CSU und SPD sich schließlich als Koalitionäre in eine Regierung zusammenfanden, um keine Neuwahlen zu riskieren, ergab der Kompromiss zwischen keiner Anhebung und einer Anhebung von 2 % schließlich, dass die Umsatzsteuer um 3 % erhöht wurde. Es gibt keine Mechanismen, mit welchen Wähler einen Politiker zur Rechenschaft ziehen könnten, wenn dieser nicht so handelt, wie es seine Wähler aufgrund der von ihm geäußerten Versprechungen erwartet hätten.

Die Abstimmungsmethode für Gesetze in Form einer einfachen Mehrheit ermöglicht es, dass bereits im Grundsatz Entscheidungen gegen den Willen von 49 % der Menschen getroffen werden können. Die Regierungsmehrheit von 416 Sitzen im 20. Deutschen Bundestag basiert auf den Stimmen von nur 24 Millionen Bürgern der 83 Millionen Einwohner. Für die Verabschiedung eines Gesetzes (bei insgesamt 736 Sitzen) genügt die Zustimmung von 369 Politikern. Entsprechend kann ein Gesetz sogar dann verabschiedet werden, wenn sich 47 Politiker der Regierungsfraktionen entscheiden, sich dem – angeblich nicht existierenden – Fraktionszwang zu widersetzen und gegen ein Gesetz zu stimmen.

Bei all den Filtern, welche in einer parlamentarischen Demokratie wirken, sollte ersichtlich werden, dass ein solches System strukturell nicht in der Lage ist, die Meinungen einer pluralistischen Gesellschaft abzubilden. Wenn Meinungen im politischen Diskurs nicht sichtbar werden oder keinen Einfluss haben, dann nicht deshalb, weil die Demokratie nicht richtig funktionieren würde, sondern weil eine parlamentarische Demokratie viele Menschen und deren Meinungen systematisch ausschließt. Wenn wir den Eindruck haben, dass unsere Meinung im Parlament nicht repräsentiert wird, dann ist das kein Fehler der Demokratie an sich. Die parlamentarische Demokratie erfüllt damit genau ihren Zweck: Sie marginalisiert Meinungen. Es ist also ein Irrglaube zu meinen, unsere Demokratie könnte pluralistischer werden, indem wir öfter in Form von Wahlen an Entscheidungen beteiligt würden. Mit einer Möglichkeit, zusätzlich auf Bundesebene direkt über Gesetze abzustimmen, kann die Anzahl der vertretenen Meinungen innerhalb des Herrschaftssystems nicht erhöht werden. Diese Vorstellung verkennt das Problem, welches zwingend mit dem Prinzip einer Mehrheitsentscheidung einhergeht. Eine Mehrheitsentscheidung hat immer trennenden Charakter, weil neben der Gruppe, welche sich durchgesetzt hat, auch immer mindestens eine weitere Gruppe vorhanden ist, welche unterlegen ist und deren Vorstellungen nicht gefolgt wurde. Letztendlich bewirken Volksentscheide nur, dass wir direkt an der Ausübung von Gewalt beteiligt werden. Statt Menschen zu wählen, welche in unserem Namen Gesetze verabschieden und dadurch Gewalt ausüben, übernehmen wir durch die Beteiligung an Volksentscheiden selbst die Rolle derjenigen, die Gewalt praktizieren, indem wir ein Gesetz direkt verabschieden, um es anschließend über das Gewaltmonopol des Staates durchsetzen zu lassen.

In Artikel 20 des deutschen Grundgesetzes steht: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.“ Dieser Satz ist in einer viel dramatischeren Weise wahr, als es im Kontext dieses Gesetzes gemeint ist. Während es in diesem Artikel nur darum geht, die Legitimationsbasis für das staatliche Gewaltmonopol zu liefern und uns zu Wählern zu degradieren, ist jegliche Gewalt – egal ob physisch, psychisch oder strukturell – immer mit einer Handlung eines Menschen verbunden. Insbesondere bei der Verwendung des Begriffes der strukturellen Gewalt kann nicht genug betont werden, dass Strukturen keine handelnden Subjekte sind, sondern ausschließlich aus einem Regelwerk bestehen, welches von uns festgelegt wurde. In dem Moment, in welchem wir diesen Regeln nicht mehr Folge leisten, brechen die entsprechenden Strukturen zusammen. Nicht ein Gericht spricht das Urteil, sondern ein Richter. Nicht eine Behörde erlässt einen Bescheid, sondern ein Beamter. Nicht die Polizei verhaftet Personen, sondern Polizisten. Richter, Beamte und Polizisten sind Menschen, welche handeln und erst damit die Gewalt manifestieren. Ohne unser Handeln keine Gewalt.

I.2 Justiz

Wir haben mit unserer Beteiligung an Wahlen den Grundstein gelegt für die staatliche Ausübung von Gewalt. Die beiden Teile des staatlichen Gewaltmonopols in Form der Judikative und der Exekutive sind nun in der Pflicht, die Gesetze und Verordnungen in Handlungen zu übersetzen – und das ist der Auftakt für die staatliche Gewaltausübung. Sehr viele Menschen sind für die Exekutive tätig. Schließlich sind nicht nur Polizisten Teil der Exekutive. Ihr gehören ebenso Menschen an, welche z. B. für das Finanzamt oder in einer Verwaltungsbehörde wie dem Einwohnermeldeamt arbeiten. Letztlich sind es alle Menschen, die daran beteiligt sind, uns in irgendeiner Form zu verwalten. Wir haben permanent mit der Exekutive zu tun, z. B. dann, wenn wir eine Baugenehmigung einholen, um ein Gebäude zu errichten, oder wenn wir aufgefordert werden, eine Steuererklärung abzugeben. Genauso haben wir es mit der Exekutive zu tun, wenn wir Wohngeld beantragen, Kindergeld erhalten oder eine gesetzliche Rente ausbezahlt bekommen. Es ist sehr schwer, in Deutschland nicht in irgendeiner Form mit der Exekutive in Kontakt zu kommen. Dabei sind wir ständig mit Vorschriften konfrontiert, welche wir einzuhalten haben. Wir sind so sehr daran gewöhnt, dass wir nur selten eine Entscheidung der Exekutive infrage stellen und bereit sind, uns dieser zu widersetzen. Sollten wir es doch einmal tun – z. B. weil eine Behörde nicht in unserem Sinne entschieden hat –, werden wir beim Versuch, dies zu ändern, erleben, dass die Verwaltung in den meisten Fällen doch kein zahnloser Tiger ist.

I.2.1 Vor Gericht

Sind wir widerständig und haben die finanziellen Möglichkeiten oder rechnen wir uns vielleicht sogar echte Chancen aus, dass wir vor Gericht ein anderes Ergebnis erreichen könnten, schlägt die Stunde der Judikative. Hier können wir versuchen, die eine Gewalt gegen die andere Gewalt in Stellung zu bringen. Schließlich ist der Vorgang der Rechtsprechung auch eine Form des gewaltsamen Umgangs miteinander. Das gilt auch dann, wenn Streitigkeiten zwischen Bürgern entschieden werden. Anstatt einen Konflikt im Gespräch zu schlichten und eine gemeinsame Lösung zu finden, lassen wir eine staatliche Instanz entscheiden, nicht nur unter Nachbarn, sondern ebenso zwischen Firmen und ihren Kunden. Jedes Gerichtsurteil ist ein Akt der Gewalt. Wir bedienen uns der Gewalt, um uns diese gegenseitig anzutun. Wir bezahlen Anwälte dafür, an unserer Stelle in den Krieg zu ziehen. Am Ende mag eine Partei Recht zugesprochen bekommen. Während in einer Mediation auch der emotionale Konflikt behandelt wird, um zusätzlich zum Konflikt in der Sache auch die Störung auf der Beziehungsebene zu klären, lässt ein Gerichtsurteil die emotionalen Aspekte zumeist außer Acht. So wird die zwischenmenschliche Beziehung durch ein Urteil nachhaltig geschädigt, denn Gewalt löst keine Konflikte. Während der ursprüngliche Konflikt sich anfangs vielleicht mit etwas Empathie und Mitgefühl hätte beilegen lassen, liefert ein richterliches Urteil die Grundlage für eine langanhaltende Feindschaft.

Die von der Legislative erlassenen Gesetze statten uns mit Rechten aus, auf welche wir uns berufen können. Gesetze regeln unser Verhältnis zum Staat und vom Staat zu uns. In ihnen wird definiert, was wir vom Staat fordern können, wie z. B. Kindergeld, oder dass wir das Recht haben, unseren Anspruch vor einem Gericht einzufordern. Ebenso werden Festlegungen getroffen, was dem Staat uns gegenüber erlaubt ist und was nicht. So ist es den Vertretern der Exekutive eigentlich nicht erlaubt, unsere Post zu lesen oder unsere Telefonate abzuhören. Allerdings gibt es zu fast jedem Recht auch Ausnahmen, welche das zugesprochene Recht einschränken oder gleich ganz aufheben. Grundsätzlich haben alle deutschen Staatsangehörigen entsprechend Art. 8 Abs. 1 GG das Recht, sich mit anderen Menschen zu versammeln, soweit diese Versammlung friedlich und ohne Waffen erfolgt. Was zu beachten ist: Wenn diese Versammlung im öffentlichen Raum stattfinden soll, gelten dann weitere Vorschriften, in diesem Fall u. a. das Versammlungsgesetz des Bundes bzw. die in einzelnen Bundesländern bestehenden Landesversammlungsgesetze. Welche Rechte uns effektiv zustehen und ob und in welcher Form wir diese in Anspruch nehmen können, wird bei Bedarf tagesaktuell neu festgelegt.

So erfolgt eine permanente Verschiebung von dem, was rechtens ist und was nicht und welche Handlungen illegal oder gar strafbar sind. Dabei können sich die Regeln in einzelnen Gemeinden, Bundesländern und verschiedenen Ländern sehr voneinander unterscheiden. Auch über die Zeit ändert sich die rechtliche Beurteilung von Handlungen immer wieder. Während im antiken Griechenland Homosexualität akzeptiert war, stand auch deren selbstbestimmte Ausübung zwischen volljährigen Männern bis 1969 in der Bundesrepublik unter Strafe. Bis 1997 war in Deutschland eine Vergewaltigung nur justiziabel, wenn das Opfer eine Frau und diese mit dem Täter nicht verheiratet war. Seit 1997 ist Vergewaltigung unabhängig vom Geschlecht des Opfers und dessen Beziehungsstatus mit dem Täter strafbar. Ebenso neigt sich ein seit Jahrzehnten geführter sinn- und wirkungsloser Krieg gegen Drogen langsam seinem Ende zu, zumindest was Marihuana angeht. Auch die Regelung zum Glücksspiel hat sich in Deutschland von der Prohibition hin zur Legalisierung verschoben. Nachdem es zunächst nur staatlichen Unternehmen