Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Història i Memòria del Franquisme

- Sprache: Spanisch

Desde principios del siglo XX, la sociedad española fue consciente del éxodo rural que se daba dentro de sus fronteras y reflexionó sobre ello desde diversos ámbitos –económicos, culturales, sociales y políticos–. En la actualidad, la comprensión de este fenómeno se inscribe dentro de los debates surgidos al abrigo de movimientos sociales y políticos que han categorizado esta problemática bajo conceptos como 'España vacía' o 'España vaciada'. Aunque su traslación al ámbito académico también ha sido fructífera, la presente monografía pretende cubrir uno de los periodos menos analizados y conocidos dentro de esta corriente de estudio: el periodo autárquico de la dictadura franquista, que supuso el preludio de la "gran migración interna" española. Unos años escasamente "digeridos" por la memoria popular española en los que la restricción a la movilidad por motivaciones políticas y la deportación de personas migrantes a sus localidades de procedencia fueron aspectos dominantes en la gobernanza aplicada a la migración interior, lo que transformó la acción migratoria de miles de españoles y españolas en un acto de confrontación con la dictadura franquista.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 518

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

HISTÒRIA I MEMÒRIA DEL FRANQUISME / 73

DIRECCIÓN

Ismael Saz (Universitat de València)

Julián Sanz (Universitat de València)

Zira Box (Universitat de València)

CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL

Paul Preston (London School of Economics)

Walter Bernecker (Universität Erlangen, Núremberg)

Alfonso Botti (Università di Modena e Reggio Emilia)

Mercedes Yusta Rodrigo (Université Paris VIII)

Sophie Baby (Université de Bourgogne)

Carme Molinero i Ruiz (Universitat Autònoma de Barcelona)

Conxita Mir Curcó (Universitat de Lleida)

Mónica Moreno Seco (Universidad de Alicante)

Javier Tébar Hurtado (Arxiu Històric de Comissions Obreres de Catalunya, UB)

Teresa M.ª Ortega López (Universidad de Granada)

Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente,

ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información,

en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico,

electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial.

© Miguel Díaz Sánchez, 2024

© De esta edición: Universitat de València, 2024

Publicacions de la Universitat de València

http://puv.uv.es

Coordinación editorial: Amparo Jesús-Maria

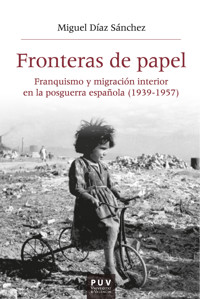

Imagen de la cubierta: Madrid. Carretera de Extremadura (1940).

Fuente: AGA: Fondo de Cultura, c. 75/25.514, carp. «Madrid. Hogar de Clasificación, 1940-1942».

Corrección y maquetación: Letras y Píxeles, S. L.

Diseño de cubierta: Celso Hernández de la Figuera

ISBN Papel 978-84-1118-435-9

ISBN ePub: 978-84-1118-436-6

ISBN PDF: 978-84-1118-437-3

Edición digital

ÍNDICE

ABREVIATURAS

PRÓLOGO

INTRODUCCIÓN. UNA MIGRACIÓN CON MUCHAS VOCES

La historiografía de las migraciones interiores españolas

Las migraciones interiores durante los dos primeros tercios del siglo XX

Un periodo olvidado (1930-1950)

Recuperar una migración olvidada

MIGRAR «SIN PAPELES» EN LA NUEVA ESPAÑA FRANQUISTA

El pasaporte interno español y el control de la disidencia política migrante

MIGRAR «SIN CARTILLA DE RACIONAMIENTO» EN LOS AÑOS DEL HAMBRE

¿Sobrevivir en el campo o en la ciudad?

Subsistir en las grandes ciudades: estraperlo y economía informal

El control de las migraciones a través del hambre

Los censos de Auxilio Social

Los censos de racionamiento

MIGRAR «SIN TRABAJO» EN LOS AÑOS DEL NACIONALSINDICALISMO

Migraciones laborales durante la Guerra Civil

Las migraciones toleradas de la posguerra

Las migraciones subversivas hacia las grandes ciudades y centros industriales

MIGRAR «SIN VIVIENDA» EN EL PERIODO AUTÁRQUICO

Crisis de vivienda y migraciones interiores

La intervención del mercado inmobiliario

El chabolismo en las grandes ciudades

Espinas en las ciudades. La represión del chabolismo

LA REPRESIÓN DE LAS MIGRACIONES INTERIORES DURANTE LA POSGUERRA

La posguerra se afronta en casa

La represión de la inmigración en Madrid

La represión de la inmigración en Barcelona

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

ABREVIATURAS

AGA

Archivo General de la Administración

AGDEB

Archivo Gráfico Documental Evangélico de Barcelona

AHCB

Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona

AHDGC

Archivo Histórico de la Delegación del Gobierno en Cataluña

AHF

Archivo Histórico Ferroviario

AHPALB

Archivo Histórico Provincial de Albacete

AHPA

Archivo Histórico Provincial de Alicante

AHPAL

Archivo Histórico Provincial de Almería

AHPM

Archivo Histórico Provincial de Murcia

AMCB

Archivo Intermedio - Archivo Municipal Contemporáneo de Barcelona

ARM

Archivo Regional de Madrid

BNE

Biblioteca Nacional de España

AMCA

Archivo Municipal de Cuevas del Almanzora

BOE

Boletín Oficial del Estado

BOP

Boletín Oficial de la Provincia

CGAT

Comisaría General de Abastecimientos y Transportes

DNI

Documento Nacional de Identidad

GM

Gaceta de Madrid

GR

Gaceta de la República

MIC

Ministerio de Industria y Comercio

PRÓLOGO

CUALQUIER visión global de la evolución de la sociedad española durante el franquismo pone de relieve la trascendencia de las migraciones interregionales desde los años cincuenta, para explicar las transformaciones sociales y económicas que España experimentó desde entonces. Sin embargo, solo recientemente la historiografía del periodo franquista ha incorporado las aportaciones de la historia social que, de forma intuitiva e incipiente antes, y de forma conclusiva desde hace un tiempo, ha demostrado que, contra lo que pretendió, el régimen franquista fue incapaz de interrumpir el movimiento migratorio durante la década de los cuarenta y hasta 1957. Algunos estudios de los años sesenta sobre los movimientos migratorios fijaron la tesis de que estos habían sido reducidos, abonando la retórica agrarista del régimen. Sin duda, la poca fiabilidad de los datos censales de 1940 era uno de los hándicaps para avanzar en el conocimiento de uno de los fenómenos fundamentales de todo el siglo XX español.

El estudio de Miguel Díaz Sánchez supone en este sentido un avance historiográfico fundamental. En los años cuarenta, como en los cincuenta, y a pesar de los obstáculos que el régimen estableció para impedirlo, decenas, centenares de miles de personas huyeron de unas condiciones de vida muchas veces miserable o de una represión implacable, buscando mejores expectativas para sus hijos y para ellos mismos.

El trabajo de Miguel Díaz Sánchez adquiere una relevancia extraordinaria para la historia social del periodo franquista desde distintos puntos de vista. Ha sido capaz de mostrar, por un lado, que durante la posguerra los migrantes desarrollaron mecanismos y estrategias para eludir el férreo control que el régimen impuso a los desplazamientos de población, especialmente para aquellos dirigidos a las principales ciudades y centros industriales del país. En los años cuarenta, una vez conseguido el desplazamiento, una de las estrategias básicas de muchos inmigrantes fue no inscribirse en las nuevas localidades de residencia, con el objetivo de evitar ser expulsados. Incluso así, los datos estadísticos disponibles a escala local en Cataluña, por ejemplo, confirman que los desplazamientos fueron tan significativos que tres cuartas partes del crecimiento demográfico catalán procedían de la inmigración.

Su investigación también desarrolla la interpretación de la iluminadora tesis de Angelina Puig en los años noventa. Esta, apoyada particularmente en testimonios orales, demostró la fuerza del componente político de una parte de la migración que el franquismo intentó evitar. Una parte de los migrantes de la posguerra huía sobre todo del ahogo que les provocaba el exilio interior que sufrían en su lugar de origen, como resultado de la exclusión y el control social al que eran sometidos. Aunque muchos de ellos adoptasen formalmente una actitud de indiferencia respecto al ámbito político, decenas de miles de personas, ante el escenario impuesto en sus localidades de residencia, solo tenían dos actitudes posibles: la resignación o la emigración, y fueron muchos los que optaron por esta última. La derrota en la guerra, la represión posterior y la crudeza de la dominación social que impuso el franquismo convencieron a miles de personas de que emigrar era la única alternativa posible.

Y lo consiguieron. La investigación que ha realizado Miguel Díaz Sánchez demuestra que la corriente migratoria no se interrumpió en ningún momento, tanto siguiendo las rutas tradicionales desde las áreas rurales hasta las grandes ciudades y centros industriales como yendo a las más cercanas capitales provinciales. Las redes migratorias establecidas entre los distintos territorios durante las décadas anteriores a la Guerra Civil –y también en esos años, especialmente a través de los refugiados acogidos en la retaguardia republicana– se convirtieron en puntos de apoyo fundamentales para el mantenimiento de la cadena. Desde una perspectiva que no es la fundamental de este trabajo, también se puede decir que, a pesar de la Guerra Civil y de las dificultades impuestas por la dictadura con el propósito de ralentizar el proceso de urbanización, este no se detuvo en España.

Que la corriente migratoria fuera consistente y se convirtiera en un desafío para la dictadura no significa, ni mucho menos, que los costes de la migración no fueran muy elevados. Ciertamente, durante el primer tercio del siglo XX la intervención del Estado en los procesos migratorios había sido limitada y se centró sobre todo en el control de la mendicidad. La instauración del régimen franquista comportó un salto cuantitativo y cualitativo también en este terreno y centenares de miles de personas que decidieron migrar lo hicieron contra el poder. Pronto, Miguel Díaz Sánchez llegó al convencimiento de que, para demostrarlo, debía determinar qué concretos mecanismos represivos fueron implantados por el régimen franquista para cercenar los movimientos migratorios. Ello sería fundamental para, después, poder analizar las consecuencias que esa política había tenido sobre los migrantes.

Miguel Díaz Sánchez, en un trabajo concienzudo y perseverante, ha localizado la documentación clave para mostrar el estricto control social y político que el régimen franquista ejerció también sobre el proceso migratorio. La Circular del 11 de septiembre de 1939 es una joya documental, que explicita de forma transparente la voluntad de prohibir los desplazamientos incontrolados de población hacia las grandes ciudades y principales centros industriales del país. Su contundente contenido viene a fundamentar, más si cabe, la tesis del autor: a lo largo de toda la década de los cuarenta y a lo ancho de todo el territorio, los gobernadores civiles enviaban continuas circulares instando a restringir los movimientos de hombres y mujeres desde sus lugares de residencia a destinos urbanos, y, en caso de no conseguirlo, poner en marcha los procedimientos represivos imprescindibles. A través de la documentación ubicada en los múltiples fondos depositados en el AGA, ha logrado contextualizar e interrelacionar todos los aspectos presentes en la Orden Circular de 11 de septiembre de 1939, ordenándolos jerárquicamente. Que en algunas provincias de salida las autoridades no desempeñaran las funciones encomendadas, con la determinación requerida, solo viene a corroborar que las prácticas de poder siempre están subordinadas a los intereses o necesidades más inmediatas.

Los mecanismos coactivos para dificultar el asentamiento de los migrantes en las principales ciudades de inmigración se fueron implementando en la primera mitad de los años cuarenta a través de mecanismos que debían ser eficientes: la identificación de los individuos y el control del acceso a aspectos tan esenciales para la supervivencia como la cartilla de racionamiento, el trabajo o la vivienda. Las trabas administrativas, si no existían apoyos familiares o de otro tipo, podían arrastrar a las personas migrantes a la marginalidad. Verse en esa tesitura también estuvo condicionado por el componente de clase, dado que el veto absoluto a la posibilidad de migrar se aplicaba exclusivamente a la gente pobre: la retórica triunfalista del Nuevo Estado no podía verse contrarrestada por la visibilidad de la pobreza existente.

En el libro que el lector o la lectora tiene en las manos se constata de forma definitiva que las deportaciones de inmigrantes no deseados tuvieron lugar en todas las provincias y a lo largo de la prolongada posguerra, de manera que los procesos de expulsión de la década de los años cincuenta, más conocidos, solo fueron la continuación de prácticas anteriores. Miguel Díaz Sánchez, apoyándose en la documentación consultada, muestra la continuidad de la represión de los movimientos interiores de población hacia las grandes ciudades hasta principios de 1957. Es decir, hasta el mismo momento en que se produjo el cambio de gobierno que impulsaría la liberalización económica –no política– que había de permitir la reincorporación de la economía española a los circuitos económicos internacionales. Desde entonces, la actitud fue la contraria a la que había caracterizado a la posguerra, cuando la opción de migrar se convertía, a veces sin ser conscientes de ello, en un acto de resistencia respecto al régimen impuesto.

CARME MOLINEROAbril de 2023

INTRODUCCIÓNUNA MIGRACIÓN CON MUCHAS VOCES

LAS aportaciones realizadas al estudio de las migraciones interiores en España son inabarcables. Por ello, el objetivo de esta introducción será realizar una breve síntesis en términos descriptivos, cualitativos y, en la medida de lo posible, cuantitativos del proceso migratorio interno acontecido en España durante el siglo XX. Dicha síntesis hará referencia a los principales trabajos que, desde la historiografía, la historia económica, la demografía histórica, la sociología y la antropología han conformado el relato de las causas, desarrollo e incidencias de la migración interior en el devenir histórico de la España del siglo XX. También adquirirá una especial consideración por la horquilla cronológica que menos estudios ha protagonizado hasta ahora, la cual, a grandes rasgos, abarcaría el periodo comprendido entre el inicio de la II República y el año de 1950. Finalmente, dedicará un apartado específico al planteamiento general ofrecido en esta monografía, su enfoque teórico-metodológico y las principales fuentes utilizadas para su correcto despliegue.

LA HISTORIOGRAFÍA DE LAS MIGRACIONES INTERIORES ESPAÑOLAS

En nuestra opinión, la realización de la I Consulta Nacional sobre Migraciones Interiores a los 9.214 municipios españoles durante el bienio 1957-1959, comandada por el Ministerio de Trabajo, supone un acontecimiento fundamental para entender el desarrollo de la producción bibliográfica centrada en el estudio de las migraciones interiores. Al abrigo de su realización emergieron con gran fuerza los congresos y las jornadas de trabajo dedicadas al estudio específico de las migraciones interiores (s. a., 1959; s. a., 1960; s. a., 1966). Dicha consulta fue la base utilizada por el Instituto Nacional de Estadística para iniciar la publicación anual de las estadísticas que ofrecían los movimientos internos de población. Gracias a los datos proporcionados por este tipo de encuestas públicas, el volumen de la producción historiográfica respecto a las migraciones interiores fue creciendo constantemente (Tamames, 1962; Capel, 1967; Silvestre, 2010). No en vano, estamos ante una de las problemáticas que más preocuparon –y preocupan aún en la actualidad– a las distintas ciencias sociales durante el siglo XX: el despoblamiento de algunas regiones españolas y la concentración poblacional en otras (Del Molino, 2016). Un proceso que, por otro lado, no es exclusivo de España, ya que estamos ante una dinámica que, en mayor o menor medida, afectó en determinados momentos de la contemporaneidad a todas las estructuras estatales del planeta (Davis, 2016; Wilson, 2022).

España se adscribió a este proceso con un relativo retraso y tuvo que afrontar sus problemas de una forma súbita y descontrolada, especialmente durante las décadas de los cincuenta y sesenta. Este hecho no significa que los movimientos migratorios internos fueran inexistentes con anterioridad –mayoritariamente temporales–, aunque es obvio que su importancia y repercusión en relación con los desarrollados durante las décadas indicadas fue menor. Tampoco significa que el resto de los países de la vanguardia industrializadora europea dejaran de afrontar esos mismos problemas en los inicios de sus procesos industrializadores.

La investigación de las migraciones interiores en España ha desarrollado un potente corpus historiográfico desde los inicios de la década de los sesenta, tanto cualitativa como cuantitativamente. Su análisis cualitativo será tratado más adelante, pero en este momento queremos expresar uno de sus déficits más palpables respecto a su aspecto cuantitativo. Nos referimos a la disparidad de estudios existente entre las distintas etapas que conforman el siglo XX español. En este aspecto, el periodo que cuenta con un mayor número de investigaciones es el denominado «desarrollismo» de la dictadura franquista. Este hecho, sin duda, está ligado a la posibilidad de acceso a unas fuentes estadísticas mucho más fiables que las producidas con anterioridad a dicho periodo. Además, también debemos considerar que la implantación de la demografía moderna en España se produjo durante estos años, gracias a la incorporación de una nueva generación de demógrafos a los circuitos académicos: Jordi Nadal, Horacio Capel o Alfonso García Barbancho, entre otros (Pérez Moreda y Reher, 1988). Este acontecimiento adquirió una importancia capital para la renovación de los planteamientos teóricos y metodológicos utilizados hasta ese momento, y las migraciones en masa –tanto exteriores como interiores– desarrolladas durante las décadas de los cincuenta y sesenta ofrecieron unas posibilidades inmejorables para ser puestos en práctica. Por otra parte, y salvo algunas excepciones (García Barbancho, 1967), también conllevó que los periodos anteriores a la Guerra Civil quedaran excluidos en las investigaciones realizadas durante este periodo.

Desde sus diferentes ámbitos de estudio, estos investigadores asentaron unas bases interpretativas del fenómeno migratorio interior que tuvieron una extraordinaria perdurabilidad. En el caso de Jordi Nadal (1966), desde la historia económica y la demografía histórica definió en términos cualitativos la evolución de la población española desde la Edad Moderna. En el caso de Horacio Capel (1967), su estado de la cuestión sobre las migraciones interiores marcó la tendencia imperante en cuanto a las temáticas que investigar hasta nada menos que la década de los noventa. Dichas temáticas giraron en torno a la determinación del número de desplazamientos, la utilización de fuentes fiables para su obtención, los procesos de urbanización ligados a las migraciones internas, los desequilibrios regionales producidos por estas, el denominado «éxodo rural» y, finalmente, los procesos de integración de los migrantes en las grandes ciudades. Por su parte, a García Barbancho (1967) debemos el primer ejercicio para confeccionar los saldos migratorios1 internos producidos durante los dos primeros tercios del siglo XX en España;2 un trabajo elaborado por regiones, provincias y partidos judiciales que, aunque novedoso por su amplitud, en realidad no supuso una novedad metodológica dentro del panorama demográfico español, al haber sido dicha metodología ya aplicada previamente por varios científicos sociales adscritos a la Dirección General de Migraciones (Rivera Sánchez-Chaparro, 1961), además de por Luis de Hoyos Sainz (1950) en uno de sus últimos trabajos publicados.

En los años setenta surgieron planteamientos novedosos gracias a una nueva hornada de demógrafos que vinieron a completar las temáticas tradicionales con fuertes dosis de teorización. En este aspecto destacaron las figuras de Juan Díez Nicolás (1971), Rafael Puyol Antolín (1979 y 1989) y Jacinto Rodríguez Osuna (1978). Esta nueva generación también fue capaz de tender puentes con otras ciencias sociales, especialmente con la sociología y la antropología (Jutglar et al., 1968; Cardelús y Pascual, 1979; Solé, 1981). La consecuencia fue una diversificación de planteamientos y temáticas que ya no se centraron en exclusiva en la cuantificación de los flujos y las descripciones económico-sociales de los orígenes y destinos intervinientes en las dinámicas migratorias. Al igual que la generación anterior, esta también estuvo muy vinculada a las cuestiones de su tiempo, y concentró buena parte de sus investigaciones en analizar los cambios producidos desde finales de los setenta en el modelo migratorio español: retorno de emigrantes –catalogado en aquella época de «éxodo urbano»–(Pascual, 1983), movimientos intrametropolitanos en las grandes ciudades (Cabré, Moreno y Pujadas, 1984), la diversificación de las corrientes migratorias, el aumento de los movimientos intraprovinciales (Ródenas, 1994) y fenómenos de menor importancia como el neorruralismo (Camarero, 1993). Por otro lado, el estudio de las migraciones interiores acontecidas durante la década de los sesenta siguió contando con un extraordinario vigor, pero con el surgimiento del Estado autonómico la proliferación de estudios regionales se acentuó, especialmente en aquellos territorios donde la emigración y la inmigración habían tenido mayor incidencia. A esto también contribuyó el nacimiento en 1983 de la Asociación de Demografía Histórica y su boletín semestral –actual Revista de Demografía Histórica–, dando un importante avance al proceso de institucionalización de esta disciplina.

La década de los noventa supuso la plena incorporación de la historiografía a la investigación de las migraciones interiores. Durante estos años dicha disciplina logró introducir nuevos planteamientos ligados a las cuestiones económicas, sociales, políticas y culturales, tanto en el estudio de las migraciones interiores como en el de las exteriores. Gracias a unas metodologías de trabajo y a un tratamiento y tipo de fuentes distintas a las utilizadas por la demografía clásica, la historiografía ha conseguido desarrollar pautas de análisis que aglutinan todos estos condicionantes. De la mano de investigadoras como Angelina Puig (1991, 1995 y 2005), o investigadores como Martí Marín (2006, 2007 y 2009a), Javier Silvestre (2001, 2005 y 2010) o José Luis Oyón (2008), en los últimos años hemos visto la aparición de trabajos centrados en el análisis de las causas y repercusiones económicas de los procesos migratorios internos, las transformaciones sociales que estos han llevado consigo, el papel rector que el Estado ha intentado desempeñar en estos y, finalmente, el asociacionismo y las pautas de integración de los migrantes en los territorios receptores, especialmente en aquellos que cuentan con una idiosincrasia cultural distinta dentro de las fronteras españolas; unos migrantes, estos últimos, que aparte de tener que afrontar durante su proceso de integración en la sociedad receptora la dicotomía campo-ciudad tuvieron que integrarse en unos territorios que contaban con una larga tradición cultural, política y social sensiblemente distinta a la desarrollada en sus regiones de origen (Lamiquiz, 2017; Díaz Sánchez, 2022). Por otra parte, estos años también testificaron la incorporación de la historia con fuentes orales al análisis de las migraciones interiores (Valero, 1994), proporcionando a los estudios un carácter micro que los ha dotado de una gran riqueza cualitativa (Botey, 1986; Borderías, 1993; Vilanova, 1996).

LAS MIGRACIONES INTERIORES DURANTE LOS DOS PRIMEROS TERCIOS DEL SIGLO XX

Tradicionalmente, se ha utilizado la Guerra Civil (1936-1939) como acontecimiento divisorio para la periodización del fenómeno migratorio interior durante la época contemporánea. Un proceso que comenzó a adquirir relativa importancia a mediados del siglo XIX (Erdozáin y Mikalarena, 1996: 106-108; González Portilla, Hernando y Urrutikoetxea, 2017). A grandes rasgos, los movimientos migratorios internos crecieron cuantitativamente a medida que avanzó el siglo XX, teniendo una especial relevancia durante las décadas de los cincuenta y sesenta. A partir de los años setenta fueron atenuándose por la crisis internacional del petróleo –1973–, la particular crisis industrial española de los años ochenta, los retornos aparejados a estos dos acontecimientos y el envejecimiento de la población en las provincias tradicionales de emigración. Pese a ello, Carmen Ródenas (2008) sostiene que entre 1974 y 1984, 4.400.000 personas –el 12 % de la población censada en España– cambiaron de localidad de residencia, aunque una gran mayoría de estos movimientos respondieron a migraciones intraprovinciales y entre zonas urbanas. Por su parte, durante los años noventa se produjo un incremento de las migraciones internas, mientras que en la primera década del siglo XXI la inmigración procedente del exterior tomó el protagonismo en la movilidad interna española (Ródenas y Martí, 2006).

GRÁFICO 1Migraciones interiores en España durante el siglo XX

Fuente: García Barbancho, 1967, Tabla A.9; Alcaide, 2007, vol. 1, p. 58. Es necesario indicar que los datos de García Barbancho no reflejan los movimientos producidos dentro del mismo partido judicial. Por otra parte, también es necesario indicar que los datos de Alcaide no reflejan los movimientos intraprovinciales.

Javier Silvestre (2001 y 2010) ha llevado a cabo estudios comparativos entre el periodo anterior y posterior a la Guerra Civil, ofreciéndonos una serie de características que los diferencian. Para Silvestre, la principal diferencia radica en una mayor concentración de los canales migratorios establecidos en el periodo anterior a la contienda; es decir, antes del conflicto, las cuencas inmigratorias recibieron mayores contingentes desde las cuencas emigratorias, sobre todo, Madrid y Barcelona, y en menor medida la costa vasca y Andalucía occidental. La mayoría de las provincias emisoras fueron las más cercanas a las localizaciones indicadas, mientras que la emigración exterior se ciñó mayoritariamente a la cornisa cantábrica y Canarias, en el caso de la transoceánica (Sánchez Alonso, 1995: 5 y 246-247), y las provincias valencianas, Murcia y Andalucía oriental en el caso de la dirigida al mediodía francés y Argelia (Rubio, 1974: 118-120; Vilar y Vilar, 1999: 19-22 y 30-31).

Durante el periodo franquista los flujos migratorios se diversificaron territorialmente, en el aspecto tanto emigratorio como inmigratorio, aunque hasta la década de los sesenta la tendencia dominante había sido la existente antes de la guerra (Ródenas, 1994). Esta dinámica puede relacionarse con las diferencias existentes en cuanto a la temporalidad del proceso de industrialización español, al existir en las décadas anteriores a la contienda una menor diversificación industrial que la desarrollada tras el conflicto, especialmente tras el periodo autárquico y la puesta en funcionamiento de una política económica de carácter indicativa: el Plan de Estabilización (1959) y los planes de desarrollo (1964-1967, 1968-1971 y 1972-1975). Esta diversificación industrial repercutió desde un punto de vista tanto territorial como productivo, a raíz de la creación de los polos de desarrollo industrial previstos en los planes de desarrollo y por la incorporación del turismo de masas al tejido productivo español. Esta coyuntura conllevó una diversificación de los canales migratorios, y dio lugar al surgimiento de lo que podríamos denominar «cuencas inmigratorias secundarias»: Valladolid, Valencia, Zaragoza, Navarra, Álava, Alicante, Castellón, Canarias, Tarragona, Girona, Asturias, Málaga, Baleares o Sevilla. Sin embargo, Madrid y Barcelona continuaron concentrando el grueso de la inmigración con porcentajes cercanos al 50 %, y llegaron incluso al 75 %, si a ellas sumamos la inmigración recibida durante estos años en la región valenciana (Puyol, 1989: 85).

Durante las décadas de los cincuenta y sesenta, los principales focos emigratorios anteriores a la Guerra Civil mantuvieron abiertos sus canales tradicionales, pero el protagonismo durante los años del desarrollismo fue ocupado por los territorios que menos presencia habían tenido en las emigraciones interiores y exteriores durante el primer tercio del siglo XX: Andalucía occidental, Extremadura y la Castilla histórica (Bernabé y Albertos, 1986: 180-181), territorios donde la denominada crisis de la agricultura tradicional hizo verdaderos estragos con la paulatina mecanización del agro español, expulsando a cientos de miles de personas hacia los territorios que habían desarrollado una economía vinculada a los sectores secundario y terciario (Naredo, 1977: 33-69, 75-90 y 105-114; Sevilla-Guzmán, 1979: 209-230; Fernández Prieto y Pan-Montojo, 2020).

Según Javier Silvestre (2005), otra diferencia se situaría en la relación de los movimientos migratorios internos y externos. Según dicho autor, durante el periodo anterior a la Guerra Civil los movimientos internos acontecieron con mayor intensidad cuando la corriente exterior se atenuó a partir del estallido de la I Guerra Mundial. Los canales migratorios internos surgidos tras el inicio del conflicto bélico europeo cubrieron los vacíos territoriales dejados por las migraciones exteriores, es decir, los movimientos internos fueron más potentes en las provincias donde la emigración hacia el exterior apenas había tenido incidencia a finales del siglo XIX y principios del XX; mientras que, por otro lado, las migraciones interiores y exteriores desarrolladas tras la Guerra Civil combinaron intensidad y periodicidad, aunque con una mayor cantidad de movimientos internos, hasta llegar a doblar e incluso triplicar los registrados hacia el exterior, tanto en la década de los cuarenta como en la de los cincuenta y sesenta. Esta tendencia comenzó a visualizarse desde el final de la Guerra Civil, siendo una dinámica más que añadir a los patrones migratorios desarrollados tras el conflicto (Alcaide, 2007, I: 52-53 y 58).

UN PERIODO OLVIDADO (1930-1950)

El análisis de los procesos migratorios internos acontecidos durante la II República, la Guerra Civil y su posguerra son los que menos atención han tenido por parte de la historiografía. Respecto al periodo republicano, su ausencia es manifiesta incluso en buena parte de los estados de la cuestión que se han elaborado para analizar el proceso migratorio interno del siglo XX. Los saldos migratorios de este periodo ofrecen una escasa movilidad interior, si los comparamos con las décadas inmediatamente anteriores. Sin embargo, si realizamos la comparación por quinquenios, el periodo 1930-1935 ofreció saldos migratorios internos más elevados que los lustros de 1905-1910, 1910-1915 y 1920-1925, además de ser muy similares a los obtenidos por Julio Alcaide (2007, I: 58) para los lustros de la posguerra. Esta ralentización de la movilidad interior ha sido interpretada tradicionalmente con relación a las altas expectativas que entre la población rural levantó la Reforma Agraria (Puig, 1995; Marín, 2009a). Por nuestra parte, pensamos que la cantidad de movimientos migratorios internos acontecidos durante este periodo fueron más importantes de lo establecido hasta ahora (Maluquer de Motes, 2007) y merecen un análisis cualitativo más desarrollado, especialmente en el aspecto discursivo adscrito al tratamiento de las migraciones interiores por parte de los distintos Gobiernos republicanos (Termes, 1984; Oyón, 2008). Por otro lado, el recurso argumentativo que ofrece la reforma agraria y las expectativas que pudo levantar esta en los sectores rurales no puede condicionar en exclusiva el relato concerniente a esta cuestión, ya que dicha iniciativa también ocasionó bastante frustración en dichos sectores, y su principal ámbito de implantación territorial afectó a regiones que hasta ese momento no habían participado con una gran intensidad en la movilidad interior: Andalucía occidental, Extremadura y las dos Castillas (Robledo, 2014 y 2022). Por lo tanto, las regiones con fuertes procesos emigratorios desde las décadas anteriores quedaron al margen de esta política, siendo totalmente factible intuir que sus dinámicas emigratorias continuaran desarrollándose con la misma intensidad.

Por su parte, el periodo de la Guerra Civil también ha contado con escasa atención por parte de la historiografía, centrándose esta tan solo en los aspectos relacionados con los desplazamientos forzados de personas dentro y fuera de las fronteras españolas (Serrallonga, 2004; Prieto y Barranquero, 2007; Cuesta y Bermejo, 1996). José Antonio Ortega y Javier Silvestre (2006) ya señalaron este hecho en el único estudio específico que sobre esta cuestión se ha llevado a cabo hasta el momento. Además, dichos autores indicaron una serie de cuestiones que no debían demorarse más en su tratamiento analítico, especialmente la relacionada con la movilidad interior adscrita al ámbito laboral.

Si nos adentramos en la posguerra, otro aspecto que desarrollar por parte de la historiografía es el papel jugado por los refugiados acogidos bajo la égida republicana en el despliegue de las migraciones que desembocaron en las principales ciudades de su retaguardia durante el periodo posbélico. Y es que, a pesar de las constantes amenazas trasladadas a la población refugiada acogida en la retaguardia republicana para que volviera a sus localidades de origen, numerosas referencias ya expresadas durante la posguerra nos indican que buena parte de estos contingentes no retornaron a sus residencias habituales para evitar una más que probable depuración en unos contextos donde podían ser señalados con mayor facilidad (Moreno Torres, 1945: 242; Gavira, 1947; Junta de Ordenación Económico-Social de Barcelona, 1947: 250-251 y 332); y si lo hicieron, en muchos casos habían retornado a los lugares donde sobrellevaron la guerra como refugiados a los pocos meses, tal y como algunos estudios han mostrado a través de la utilización de diversas fuentes (Serrallonga, 2004: 36-37, 56-57 y 164; Prieto y Barranquero, 2007: 131-132, 230, 239-242 y 311). Por otra parte, los continuos trasvases de población vinculados a la represión sobre los derrotados en la contienda –campos de concentración, prisiones habilitadas y provinciales, batallones de trabajadores forzados, etc.– tampoco han tenido una expresión analítica para todo el Estado, a pesar de que estudios parciales como el de Angelina Puig y Teresa María Ortega (2020) han mostrado que también ejercieron un papel fundamental en el despliegue de las migraciones interiores durante las décadas de los cuarenta y cincuenta.

A lo largo de esta monografía intentaremos dotar de un mayor contenido a estas apreciaciones, pero en este punto cabe preguntarnos por la razón de los escasos estudios que han centrado su atención en las migraciones interiores desplegadas durante las décadas del treinta y del cuarenta. En nuestra opinión, una de las principales causas podemos ubicarla en las escasas certezas que ha ofrecido el censo de población confeccionado en 1940. Este hecho ha provocado que la comunidad científica, incluso entre las ciencias cercanas a la demografía, no haya acogido el estudio de este periodo con mucho entusiasmo. Dicho censo nació con el hándicap de incluir a los desaparecidos y ausentes ocasionados por el conflicto bélico, generando con ello desde épocas tempranas un intenso debate respecto a su utilidad para elaborar trabajos consistentes en el estudio de las dinámicas demográficas acaecidas en los años cuarenta (Villar Salinas, 1943a; Maluquer de Motes, 2007).

Otro elemento de inestabilidad que ofrece este periodo para su análisis es el relacionado con el subregistro padronal. El subregistro censitario o padronal es la principal dificultad con la que se enfrentan los demógrafos para calibrar con exactitud los movimientos migratorios acaecidos en el pasado. Este hecho, como bien indicó Martí Marín (2019a: 49-55), toma una especial relevancia para el estudio de la década de los cuarenta, al encontrarnos ante un periodo al que debemos añadir los condicionantes políticos como elementos generadores de emigración, por lo que muchos migrantes obviaron por razones de seguridad personal acudir a los registros municipales para empadronarse.

Sea como fuere, las dinámicas migratorias acontecidas durante los años cuarenta podrían resumirse en dos hechos fundamentales que, por otra parte, venían reflejándose por parte de numerosos demógrafos desde la propia posguerra (Villar Salinas, 1943b; Gavira, 1947): concentración poblacional en las capitales provinciales y mantenimiento de las rutas tradicionales de migración previas a la guerra, especialmente desde las áreas rurales a las grandes ciudades y centros industriales (Melon Ruiz de Gordejuela, 1954; Díez Nicolás, 1966: 213-231 y 1971: 79-89). Sin embargo, durante la década de los sesenta surgió una línea interpretativa que conceptualizó el proceso migratorio acaecido durante los años cuarenta dentro de una dinámica caracterizada por la «ruralización», o sea, manteniendo que se produjo una migración desde las ciudades a los ámbitos rurales. El autor más emblemático en este sentido fue Alfonso García Barbancho, y ello a pesar de que los datos contenidos en su estudio mostraban todo lo contrario (1967: 10-11). Dicha concepción, aunque no predominante, tal y como muestran varias excepciones de gran de importancia vinculadas a distintas ciencias sociales (Rodríguez Osuna, 1985; Ysàs y Molinero, 1987; Recaño, 1996), fue ampliamente seguida en distintos trabajos demográficos e historiográficos durante las décadas de los setenta, ochenta y noventa, ya fuera bajo la concepción otorgada por Barbancho o sosteniendo que hubo una notable paralización del proceso migratorio en el interior de España.

La importancia de García Barbancho en la articulación de un discurso para infravalorar los procesos migratorios de la década de los cuarenta ha sido realmente importante. En primer lugar, por su invalidación del censo de población de 1940 debido a las dobles contabilidades vinculadas, según él, al racionamiento alimentario; y, en segundo lugar, por su interpretación «ruralista» del proceso migratorio de la posguerra. Respecto a la primera cuestión, Jordi Maluquer de Motes (2007) señaló que las dobles contabilidades argumentadas por García Barbancho tal vez estuvieran sujetas a la inclusión en el censo de los miles de emigrantes retornados a España durante el quinquenio republicano –no contabilizados en el censo de 1930–; y respecto a la segunda, Martí Marín (2012) ha sostenido que la interpretación de Barbancho fue un intento de finalidad política por parte del autor para plasmar como un éxito el evidente fracaso del discurso agrarista articulado durante la posguerra.

Esta introducción del condicionante político como elemento presente en las dinámicas migratorias de la posguerra ha sido la línea de investigación que más interés y producción historiográfica ha desarrollado en los últimos años. Desde los trabajos pioneros de Angelina Puig a principios de la década de los noventa, hasta la continuidad que le han otorgado otros autores como Martí Marín, dicha línea ha dotado al estudio de este periodo de una contextualización que va más allá de las apreciaciones estrictamente demográficas, mostrando que las migraciones acontecidas respondieron a motivaciones de diversa índole, tanto económicas como sociales y políticas, y en donde además el poder estatal no estuvo ausente a la hora de condicionarlas (Díaz Sánchez, 2023b; Puig y Ortega, 2020). En cierta medida, estos autores recuperan las interpretaciones dadas en la década de los cuarenta por diversos demógrafos y economistas (Melon Ruiz de Gordejuela, 1952 y 1954; Gavira, 1947), sosteniendo que los movimientos migratorios acaecidos durante la posguerra fueron realmente importantes, y además se dirigieron en gran medida hacia las principales ciudades y centros industriales del país, invalidando de este modo también la tesis de la ruralización defendida por Barbancho en lo concerniente a las migraciones interiores de este periodo. Sin embargo, y como refleja buena parte de los trabajos indicados, este planteamiento se ha circunscrito en exclusiva al estudio del ámbito catalán, por lo que se hace imprescindible ampliar el marco territorial de análisis al conjunto del Estado español, y la presente monografía intentará cubrir esta necesidad en los próximos capítulos.

RECUPERAR UNA MIGRACIÓN OLVIDADA

Antes de señalar los objetivos principales de esta investigación, es preciso delimitar algunos conceptos vinculados a las migraciones forzadas. En este aspecto, el periodo analizado en esta monografía es sumamente complejo, no solo en España, sino en todo el continente europeo (Rodrigo y Fytili, 2023). Tal y como señala Enrique Coraza (2020), las movilidades forzadas se conforman sobre múltiples causas –humanas o naturales– asociadas a las amenazas que sufren las personas respecto a su integridad física, emocional y material, y se desarrollan en relación directa con el territorio. De igual modo, los aspectos relacionados con los grados de voluntariedad, las circunstancias vividas y la utilización de la movilidad como estrategia de supervivencia –física o material– ayudan a establecer las diferencias existentes entre las distintas modalidades encuadradas dentro de las migraciones forzadas. En nuestro estudio, dichas modalidades están sujetas a las categorías de refugiado/a, exiliado/a y migrante. Respecto a las dos primeras, es evidente que se conjugan los tres aspectos señalados, y además llevan intrínsicamente asociadas las motivaciones políticas en su despliegue y conformación durante la cronología que abordamos, sobre todo, durante la Guerra Civil y la inmediata posguerra. Entendemos como refugiados y refugiadas a aquellas personas desplazadas forzosamente durante la contienda dentro o entre ambas retaguardias; por su parte, cuando aludimos a los exiliados y exiliadas nos referimos a las personas desplazadas fuera del territorio español durante o tras el conflicto, poniendo especial énfasis en las repatriadas –forzosamente en muchos casos– (Tuban, 2018; Dreyfus-Armand, 2000: 34-42) durante el bienio 1939-1940. Más problemática resulta la definición de migrante en nuestro trabajo. Es evidente que durante nuestra posguerra los grados de voluntariedad, las circunstancias vividas y la utilización de la movilidad como estrategia de supervivencia podrían categorizar en muchos casos esta modalidad dentro de una consideración amplia de los desplazamientos forzados. Esto es así porque la complejidad que ofrece el contexto represivo y las políticas económicas y sociales desplegadas por el régimen franquista condicionan que las vicisitudes económicas que tradicionalmente se han unido a este concepto se complementen con un potente trasfondo político, un componente que como veremos fue asumido en todo momento por el propio Estado franquista e influyó poderosamente en la gobernanza que concibió respecto a la migración interior.

El objetivo de esta investigación consistirá en dilucidar hasta qué punto una serie de cuestiones que solo han podido ser intuidas por parte de la historiografía pueden comenzar a ser consideradas como hechos constatados a través de la documentación que aportamos en esta monografía. La hipótesis de partida se circunscribe a estas intuiciones, y también al camino abierto hace algunos años por otras investigaciones. En primer lugar, tomamos como asumible que los desplazamientos migratorios acontecidos en España durante los años cuarenta fueron importantes en su aspecto cuantitativo, invalidando por completo las tradicionales tesis que defienden una ruralización de la sociedad española para estos años (Marín, 2012). También tomamos como premisa plausible que estos movimientos migratorios respondieron a motivaciones de diversa índole, tanto económicas como sociales y políticas (Puig, 1995). Asimismo, consideramos que el régimen franquista debió de desarrollar mecánicas represivas para ponerles coto, ya que el desplazamiento incontrolado de población podía poner en grave riesgo –y contradicción– la potente retórica agrarista que desplegó durante estos años, sus planteamientos económicos autárquicos y su proyecto político dictatorial (Marín, 2015a). Y, finalmente, dentro de este último aspecto consideramos necesario utilizar el concepto represión de forma extensa (Del Arco y Hernández Burgos, 2016; Mir, 1999), ya que a través del estudio de la represión de las migraciones interiores observaremos una de las multiformes (Oliver Olmo, 2005) caras desplegadas por el régimen franquista para ejecutar un control social y político sobre el conjunto de la población española, ya que, en este aspecto, el desplazamiento incontrolado de personas podía quebrar su proyecto de dominación y control absoluto de la sociedad –burocratización, encuadramiento, vigilancia, depuración y disciplinarización– e invalidar su constante clasificación de esta en adictos, indiferentes y desafectos (Richards, 1999; Oliver Olmo, 2013; Molinero, 2020).

Para dotar de consistencia las premisas indicadas, la propuesta que ofrecemos está estrechamente relacionada con las fuentes consultadas. El punto de partida que articula buena parte del contenido de esta investigación es una orden circular emitida por el Ministerio de Gobernación el 11 de septiembre de 1939. Esta circular tuvo unos recordatorios en noviembre de 1941 y agosto de 1949, confirmando de este modo su aplicación total o parcial durante toda la posguerra. Su objetivo consistió en prohibir los desplazamientos incontrolados de población hacia las grandes ciudades y principales centros industriales de España.

«Orden Circular número 24 de 29 de noviembre de 1941» (Madrid, 29-11-1941). Fuente: AGA: Fondo de Interior, c. 44/4.131, carp. «Oficialía Mayor. Circulares de la Dirección General de Política Interior. Años 1953-1957».3

Hemos podido constatar que esta circular está presente en buena parte de los archivos provinciales consultados. Pero su contenido no ha sido reflejado ni sometido a un análisis historiográfico hasta el momento. Este documento evidencia una serie de pautas de actuación para los gobernadores civiles, tanto para los adscritos a los territorios emisores como para los vinculados a los contextos receptores de inmigración. También señala las problemáticas que los desplazamientos incontrolados de población ocasionaron en los territorios eminentemente urbanos e industriales. Finalmente, y aunque no lo explicite con claridad, realiza una referencia a intentar frenar los desplazamientos de población hacia los principales puertos de embarque internacional: Barcelona, Cádiz y los puertos canarios.

La primera evidencia que nos muestra este documento es la existencia de una orden específica por parte del Gobierno para restringir las migraciones interiores nada más terminar la Guerra Civil. Las instrucciones dadas a los gobernadores civiles muestran que la responsabilidad de la acción represiva se situó en los territorios emisores –preventiva– y receptores de inmigración –deportación de inmigrantes a sus localidades de origen–. Por otra parte, contextualiza la peligrosidad que suponía la concentración poblacional en los territorios urbanos por la falta de trabajo, la falta de viviendas –con su consecuente proliferación del chabolismo– y los problemas para abastecer de alimentos a un tipo de poblaciones que, ya de por sí, ofrecían muchas dificultades para atender a la población autóctona. Ligada a estas tres cuestiones, también expresa un temor por la proliferación de la mendicidad y la desestabilización del orden público en los ámbitos urbanos, como consecuencia de la falta de empleo, vivienda y alimentos. Tampoco realiza distinciones de género a la hora de priorizar una vigilancia especial para restringir la emigración. Finalmente, esta circular y sus recordatorios emitidos durante toda la posguerra suponen la constatación de un hecho que se produjo en aquellos años: pese a la restricciones impuestas, miles de hombres y mujeres decidieron migrar dentro de España bajo un amplio abanico de estrategias y motivaciones ligadas a la mera supervivencia, donde se pueden incluir desde las estrictamente económicas hasta aquellas relacionadas con las inclinaciones políticas durante el periodo republicano, la Guerra Civil y la inmediata posguerra.

La hipótesis inicial respecto al importante desplazamiento de población quedaría confirmada bajo estas premisas, y ateniéndonos al contexto cronológico y las características dictatoriales del régimen franquista, es evidente que este debió de desarrollar mecanismos restrictivos para imponer su criterio inmovilista. Esta última tesitura podemos constatarla en una circular emitida por la Dirección General de Seguridad en mayo de 1940. Dicha circular enumeró gran parte de las problemáticas citadas anteriormente y puso el foco de atención en las personas migrantes que constituían «un serio problema lleno de dificultades para la investigación policiaca y para la Administración de Justicia», debido a la posibilidad de que un gran número de ellas hubieran «cambiado de residencia en el curso de nuestra guerra de liberación, medio que, indudablemente, han utilizado muchos delincuentes para eludir su responsabilidad no dejando en el punto de origen rastro de su actual paradero».4 Un semestre más tarde, la propia Dirección General de Seguridad emitió otra circular para complementar esta última. En ella aparecen con mayor precisión los problemas socioeconómicos ocasionados por las migraciones, e insta a:

controlar a todas las personas que hubieran cambiado de residencia después del 18 de julio de 1936 […] urge ahora para normalizar la vida ciudadana, que las referidas personas que no tengan medios conocidos de vida se reintegren a las suyas anteriores, y para conseguirlo, las Comisarias respectivas, Alcaldías y Puestos de la Guardia Civil, realizarán una labor intensa de fiscalización, obligando a todos los individuos que no tengan una manera de vivir perfecta, definida y honrada, a que abandonen su actual domicilio y se trasladen al de procedencia. En la mayoría de los casos, como es natural, no bastará la simple indicación para lograr este propósito. Si tal sucede, las personas que deban marchar, serán detenidas y puestas a disposición de esta Dirección General, para ordenar su inmediata conducción a los puntos de anterior destino […] Por otra parte, deben evitarse a toda costa los cambios de residencia sin razón alguna que los justifique; lo mismo que los arrendamientos de casas en dos puntos distintos, con lo que además de complicar el problema de la vivienda usufructuando una misma familia dos o más de ellas, dificultan el servicio de Abastos con dobles cartillas de racionamiento […] En bien del interés general, hay que poner coto a tales extralimitaciones vigilando con toda escrupulosidad el movimiento de poblaciones, tanto de entrada como de salida, lo mismo en Madrid que en provincias, indagando siempre los motivos que sirven de fundamento para solicitar salvoconductos con el fin de viajar de unos a otros sitios de la Península.5

Bajo esta lógica la dictadura diseñó mecanismos coactivos para dificultar el asentamiento de los migrantes en las principales cuencas inmigratorias del país. Dichos mecanismos se circunscriben a un corpus legislativo que podríamos catalogar como subsidiario de la Orden Circular emitida por el Ministerio de Gobernación en septiembre de 1939. Este fue implementado, fundamentalmente, durante el primer quinquenio de la posguerra, y estuvo sujeto a cuatro aspectos fuertemente intervenidos por el Estado: identificación, abastecimientos, trabajo y vivienda. El análisis de las restricciones impuestas para cercenar la movilidad en cada uno de estos ámbitos será el que guíe la sucesión de capítulos en nuestra explicación. Dedicaremos los primeros cuatro capítulos a desgranar cada uno de ellos dentro del contexto político, económico y social reinante en la posguerra española, y cerraremos la argumentación analizando en un último capítulo las consecuencias que dichas restricciones ocasionaron a las personas migrantes, especialmente respecto a aquellas que cayeron en la marginalidad una vez consumado el acto migratorio. Para dichas personas, el régimen concibió un sistema de deportaciones con la finalidad de eliminar cualquier posibilidad de desestabilización del orden público en las grandes ciudades. El análisis de este sistema de repatriaciones cerrará esta monografía, y lo acometeremos analizando su expresión en las dos grandes ciudades españolas: Madrid y Barcelona.

La Orden Circular del Ministerio de Gobernación también evidencia la existencia de agencias desplegadas por los migrantes para sortear su lógica restrictiva. Dichas agencias suponen un eje de estudio secundario dentro de esta monografía. Sin embargo, son un elemento transversal de análisis en todos sus capítulos. Como es sabido, cada acto restrictivo o represivo ejecutado por un Estado suele tener una respuesta por parte de la población, y esta, en mayor o menor medida y bajo diversas formas, acaba conformando estrategias para llevar a cabo algún tipo de resistencia (Foucault, 1978). La gobernanza restrictiva de la migración asumida por el régimen franquista durante la posguerra no es una excepción, y para definir las respuestas concebidas por los migrantes tomamos como referencias el potencial que ofrece la denominada Alltagsgeschichte (Lüdtke, 1994; Hernández Burgos, 2018; Román, 2020a), la conceptualización de la(s) resistencia(s) de J. C. Scott (1985, 1997, 2003) aplicada al periodo posbélico español (Cabana, 2013; Rodríguez Barreira, 2013; Del Arco y Román, 2022), el concepto de «experiencia» acuñado por E. P. Thompson (1981: 253-269) y, finalmente, los trabajos de Hardt y Negri (2002), Mezzadra (2005) y Moulier-Boutnag (2006), ya que contemplan la relación emigración-resistencia en distintos contextos territoriales y temporales.

Por otra parte, la teoría de redes migratorias brinda un marco de correlación inmejorable con esta pluralidad de enfoques. Gracias a su combinación de las escalas macro y micro, este marco teórico ofrece una excelente base teórica y metodológica para afrontar el estudio de la conexión de los territorios e individuos implicados en los procesos migratorios, además de las cotidianidades afrontadas por estos últimos (Pallol y García Abad, 2017; Langrognet, 2023). En la actualidad, es plenamente aceptado el hecho de que los lazos de parentesco, amistad y paisanaje vinculan a las comunidades emisora y receptora, y además otorgan una estructura de análisis coherente a las poblaciones migrantes. Douglas Massey, Joaquín Arango y otros investigadores (1998: 229) las definieron como «conjuntos de vínculos interpersonales que conectan a migrantes en sus áreas de origen y de destino a través de lazos de parentesco, amistad y comunidad de origen compartida», sosteniendo «como hipótesis que la existencia de estos lazos aumenta la verosimilitud de la emigración al bajar los costes, elevar los beneficios y mitigar los riesgos». Buena parte de la documentación que iremos citando a lo largo de esta monografía evidencia que las cadenas migratorias establecidas durante las décadas previas a la Guerra Civil continuaron desarrollándose con un extraordinario potencial durante la posguerra; por lo tanto, la «cultura» y la «experiencia» migratoria en determinados territorios no fue cercenada completamente por el poder estatal durante dicho periodo. También hemos podido constatar, gracias a las fuentes generadas por las instituciones penitenciarias de la dictadura, cómo muchos desterrados y libertos condicionales que solicitaron un traslado de residencia durante estos años eligieron localidades donde tenían apoyos familiares o de paisanaje que habían emigrado antes del conflicto, confirmando también de este modo la importancia de las redes migratorias establecidas con anterioridad a la guerra para la disidencia política del régimen (Díaz Sánchez, 2016; Domènech, 2022).

La utilización de estos marcos teóricos cuenta con una larga tradición dentro de la historiografía española, pero hasta el momento apenas han sido apreciados para el análisis de las migraciones interiores de la posguerra. En este aspecto, proponemos considerar la emigración como una de las tradicionales respuestas de la sociedad rural a la opresión y a las problemáticas políticas, económicas y sociales acontecidas en un determinado territorio. Durante la posguerra española, esta capacidad de agencia se vio alterada por la intervención del Estado en un contexto en el que operaron todos los factores señalados. Ante este hecho, la decisión de emigrar, individual o consensuada con otros actores, en el territorio tanto de origen como en el de destino, se convirtió en un acto de confrontación al Estado y su legislación. Esta tesitura convierte en factible considerar la emigración como un acto de resistencia sans armes (Semelin, 1989) y vinculada a la subsistencia en la mayoría de los casos; pero, como hemos señalado con anterioridad, la complejidad del periodo condicionó que las vicisitudes económicas se complementasen con un potente trasfondo político a la hora de determinar la necesidad de emigrar en otros muchos casos. Por ello estimamos que las redes migratorias y sus dinámicas solidarias, ya establecidas con anterioridad y conocidas por los actores involucrados, ejecutaron el papel de «escenario oculto al Estado» en los primeros momentos del asentamiento, donde los apoyos adscritos al ámbito familiar o de paisanaje –valores simbólicos de gran importancia en las comunidades rurales– se convirtieron en elementos fundamentales para llevar a cabo el acto migratorio confrontativo con garantías de éxito, sobre todo a través de las facilidades que pudieron ofrecer para acceder a los canales de la economía informal en las principales cuencas inmigratorias (Moulier-Boutnag, Garson y Silberman, 1987; Wilson, 2022). Unas prácticas que se pueden encuadrar sin excesiva dificultad en las «resistencias cotidianas» tan estudiadas en los últimos años, sobre todo en los ámbitos rurales (Román, 2020a), para retomar así su aplicación al estudio de los contextos urbanos (Reig, 1999) con el fin de iniciar una vía de análisis que interrelacione ambas tesituras en el despliegue de estas resistencias.

Somos conscientes de que es arriesgado intentar definir un tipo de acción inequívoca para todas las tentativas migratorias acontecidas durante la posguerra, ya que las motivaciones actuantes en la ejecución del acto migratorio –atemporal y territorialmente considerado– despliegan un abanico de argumentos realmente amplio: económicos, políticos, climáticos, sociales, culturales, etc. (Malgesini y Giménez, 2000; Coraza, 2020). En este sentido, James C. Scott (1997, 2003: 269 y 1985: esp. cap. 7) ya señaló que «el problema de las intenciones es enormemente complejo», más aún dentro de un contexto autoritario

donde los colectivos subalternos no pueden expresar libremente sus discrepancias respecto al poder, y en la imposibilidad de hacerlo abiertamente a través de formas organizadas, estos optan por usar actividades cotidianas como estrategias para defender sus intereses y contrariar una situación que es entendida como desfavorable.

Dicho esto, también estimamos que estas emigraciones podrían ser ubicadas sin mucha dificultad dentro de la «resistencia no dirigida» conceptualizada por Ana Cabana (2013: 135-148) o, en un sentido más metafórico-interpretativo (Scott, 2003: 269 y 1985: esp. cap. 7), dentro de la «acumulación de actos insignificantes de resistencia que podían tener un poderoso efecto en la política y en la economía», ya que, «como los copos de nieve en la pendiente de una montaña, podían provocar una avalancha» nefasta para los intereses del poder que, en el caso del régimen franquista, y ateniéndonos a la especificidad de las migraciones, podían socavar su pretensión de ejercer un control social absoluto sobre la población, su narrativa agrarista, su planteamiento económico autárquico y la estabilidad del orden público en las grandes ciudades.

Finalmente, queremos indicar que es indispensable realizar un mayor esfuerzo investigativo bajo el marco propuesto, sobre todo a escala local, ya que sin duda conllevaría un mayor conocimiento del proceso migratorio acontecido en España durante su posguerra, desde una perspectiva tanto cuantitativa como cualitativa. Esta última afirmación la realizamos porque el grueso de las fuentes primarias consultadas para esta investigación ha sido enfocado a determinar los mecanismos represivos implantados por el régimen franquista y sus consecuencias sobre las personas migrantes. En este sentido, los contenidos expresados en la Orden Circular emitida por el Ministerio de la Gobernación el 11 de septiembre de 1939 supusieron una extraordinaria guía para ejecutar este propósito. Es evidente que debíamos acotar la búsqueda de información basándonos en el contexto textual y cronológico de dicho documento. Por ello fue necesario concretar las series documentales que consultar, ya que, al no existir fondos específicos dedicados a la cuestión migratoria para el periodo de la posguerra, las fuentes están dispersas en multitud de archivos, fondos y series documentales adscritas a distintas administraciones y organismos del Estado. Dicha dispersión también se reproduce internamente dentro de los propios archivos y sus fondos, y se convierte por ello en el principal obstáculo que ha tenido que lidiar esta investigación para su correcto despliegue, sobre todo a la hora de afrontar la interrelación de toda la documentación consultada.

Respecto a la Administración central del Estado, la documentación custodiada en el Archivo General de la Administración ha supuesto la principal referencia para esta investigación. La consulta de los Fondos de Interior, Trabajo, Sindicatos, Presidencia y Cultura –Auxilio Social– ha concentrado buena parte de nuestros esfuerzos. A través de la documentación ubicada en estos fondos hemos logrado contextualizar e interrelacionar los aspectos presentes en la Orden Circular del 11 de septiembre de 1939. Por otra parte, también hemos podido jerarquizar bajo la perspectiva del poder las órdenes emitidas desde su cúspide –ministerios y direcciones generales– y las reacciones de sus ámbitos administrativos periféricos –gobiernos civiles, delegaciones ministeriales en las provincias y ayuntamientos–. En este sentido, también ha sido indispensable acometer una ardua tarea de recopilación documental en distintos archivos provinciales: Albacete, Alicante, Almería, Barcelona, Madrid o Murcia, entre otros. También ha sido necesaria la consulta de varias compilaciones legislativas –estatales– y estadísticas –municipales–, especialmente aquellas dedicadas a las cuestiones laborales, de vivienda, abastecimientos y represión de la mendicidad. También han sido cuantiosas las fuentes hemerográficas –diarios, semanarios, etc.– consultadas para intentar dilucidar cómo fueron trasladadas las dinámicas migratorias de la posguerra a la opinión pública, en concreto, en las dos ciudades más importantes del país: Madrid y Barcelona. Y, finalmente, también queremos destacar la importancia de los fondos documentales custodiados en el Archivo Histórico Ferroviario, ya que han sido de vital importancia para comprender la articulación del procedimiento instaurado con el fin de deportar a las personas migrantes a sus localidades de origen.

Es evidente que las fuentes utilizadas condicionan la visión excesivamente jerarquizada –desde arriba– del relato que ofrecerá esta monografía. La mayoría de las fuentes manejadas fueron generadas por el poder franquista, y la voz de los migrantes apenas es considerada, aunque sin ser cercenada completamente, ya que utilizamos varias comunicaciones que muchos de ellos –y ellas– entablaron con el poder para evidenciar las míseras condiciones a las que se vieron abocados por la política migratoria desplegada. En este sentido, las fuentes manejadas tampoco ayudan a aplicar, en términos generales, una perspectiva de género a la coyuntura estudiada, ya que la mayoría de los documentos utilizados para ello suelen categorizar a las personas migrantes sin distinguir su sexo, utilizando en la gran mayoría de casos los términos «inmigrante», «emigrante», «personas» o «individuos» para referirse a ellos o ellas; aunque, como hemos señalado anteriormente, el documento base de nuestro trabajo, la Orden Circular del 11 de septiembre de 1939, sí establece una distinción terminológica para otorgar un plano equitativo a ambos sexos a la hora de restringir las emigraciones. Dicha circular esconde multitud de voces migrantes que emergerán cuando comencemos a estudiar con mayor detalle las agencias desplegadas para enfrentarse a la lógica restrictiva de la migración impuesta durante estos años, pero, como es obvio, antes de acometer dicho estudio es necesario definir a qué debieron enfrentarse, y las próximas páginas intentarán concretar esta cuestión.

1 El saldo migratorio es un método basado en la información censal proporcionada entre la realización de dos censos de población en un determinado territorio. De un censo al siguiente –en España cada diez años– se puede calcular el incremento real de la población por simple diferencia entre sus respectivas cifras censales. En el mismo periodo se puede calcular también el incremento natural o vegetativo mediante la diferencia existente entre los nacimientos y las defunciones. Si el incremento real de población es mayor que el natural, el territorio habrá recibido inmigrantes; si hay igualdad entre ambos incrementos no habrá existido migración; y, finalmente, si el incremento real es menor que el vegetativo, el territorio habrá expulsado población. Este método cuenta con la imposibilidad de determinar el origen y la procedencia de los inmigrantes en los territorios receptores, y el destino de los emigrantes en los territorios que expulsan población, además de no tener en cuenta los movimientos realizados entre la confección de dos censos correlativos. Tampoco diferencia las emigraciones que se dirigen al exterior y las que se producen dentro de las fronteras de un mismo país, pudiendo realizar solamente estimaciones en este sentido.

2 Las estadísticas elaboradas por García Barbancho fueron la base cuantitativa utilizada por multitud de trabajos hasta bien entrada la década de los noventa. Julio Alcaide (2007) revisó sus cifras a principios del siglo XXI amparándose en nuevas metodologías que separan adecuadamente la migración interior y exterior en la obtención de los saldos migratorios.

3 El recordatorio de 1949 emitido a todas las provincias podemos consultarlo en AHDGC: Fondo de Legajos, c. 37, doc. Ministerio de la Gobernación / Política Interior, «Orden Circular. Registro de entrada 2.421» (Madrid, 10-8-1949).

4AHPAL: Fondo Gobierno Civil, c. 17.947, carp. «1. Circulares», doc. Dirección General de Seguridad, «Circular» (Madrid, 13-5-1940).

5AHPAL: Fondo Gobierno Civil, c. 15.937, carp. «Circulares 1938-1940», doc. Dirección General de Seguridad: «Circular número 31» (Madrid, 1-12-1940).

MIGRAR «SIN PAPELES» EN LA NUEVA ESPAÑA FRANQUISTA

LAS restricciones administrativas impuestas a la libre circulación de personas durante el primer franquismo tienen una lejana constatación por parte de la historiografía. Ya en 1973, Joan Clavera (et al., 1973: 212) señaló que las migraciones a las grandes ciudades fueron significativas durante los primeros compases de la dictadura «a pesar de las limitaciones administrativas directas (empadronamientos, salvoconductos, avales, puestos de trabajo), indirectas (tarjetas de racionamiento) y coactivas (reexpedición de emigrantes en los mismos trenes de llegada)».