15,99 €

Mehr erfahren.

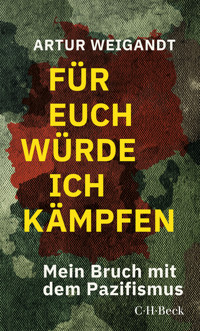

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Artur Weigandt war überzeugter Pazifist, für den Gewalt ein Zeichen von Schwäche war. Doch als Bomben fielen, hörte und spürte er die Verzweiflung der Überlebenden. Aus dem Idealisten wurde ein Realist: Wer überfallen wird, muss sich wehren – notfalls mit der Waffe in der Hand. Auch er selbst wäre dazu bereit. Als Dolmetscher für ukrainische Soldaten auf einem deutschen Truppenübungsplatz erlebte Weigandt, was es heißt, inmitten von Leopard-Panzern, militärischer Routine und persönlichen Schicksalen nicht nur zu übersetzen, sondern Haltung zu zeigen. Dieses Buch erzählt von Panzerausbildung und Propaganda, von Müdigkeit und Mut – und von der Frage, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen.

Artur Weigandt schreibt dieses Buch für jene, die Krieg nur aus Nachrichten kennen, in Wohlstand verharren, nie die Erschütterung einer Explosion spürten, aber in sozialen Medien die Einstellung von Waffenlieferungen fordern – angeblich aus Menschlichkeit. Er schreibt für Soldaten, Veteranen und alle, die seit dem 24. Februar 2022 den wahren Preis der Freiheit kennen. Ein radikales Buch über die Zumutungen der Gegenwart, über Verrat, Solidarität – und darüber, warum Wehrhaftigkeit mehr ist als ein militärischer Begriff.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Titel

Artur Weigandt

Für euch würde ich kämpfen

Mein Bruch mit dem Pazifismus

C.H.Beck

Übersicht

Cover

Inhaltsverzeichnis

Textbeginn

Inhaltsverzeichnis

Titel

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Motto

Vorwort

1. Am Anfang war die Faust

2. Die Friedensbewegung ist mein größter Feind – 2023

3. Der Geruch von Schmieröl und Schießpulver

4. Zeit bedeutet Überleben

5. Wenn du mutig genug bist

6. Ihr lebt in Sicherheit, weil andere leiden

7. Friedensarbeit

8. Wofür würdest du kämpfen?

9. Wehrhafte Erinnerung

10. Würde ich kämpfen?

Epilog

Danksagung

Zum Buch

Vita

Impressum

Widmung

Für alle, die wissen, dass Frieden mehr verlangt als Wünsche – und für jene, die den Preis dafür noch nicht kennen.

Motto

Bewaffneter Friede

Ganz unverhofft auf einem Hügel

sind sich begegnet Fuchs und Igel.

Halt! rief der Fuchs, du Bösewicht!

Kennst du des Königs Order nicht!

Ist nicht der Friede längst verkündigt,

Und weißt du nicht, daß jeder sündigt,

der immer noch gerüstet geht!

Im Namen seiner Majestät,

komm her und übergib dein Fell!

Der Igel sprach: Nur nicht so schnell,

nur nicht so schnell!

Laß dir erst deine Zähne brechen,

dann wollen wir uns weitersprechen.

Und also bald macht er sich rund,

zeigt seinen dichten Stachelbund

und trotzt getrost der ganzen Welt,

bewaffnet, doch als Friedensheld.

Wilhelm Busch, Gedichte. Zu guter Letzt, 1904

Vorwort

Vor dem Angriffskrieg war ich Pazifist – nicht aus Naivität, sondern weil ich glaubte, dass Gewalt nur neue Gewalt gebiert. Als der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine begann, stemmte ich mich dagegen, schrieb als Journalist und Autor gegen diese Realität. Es fühlte sich an, als würde dieser Krieg mich innerlich zerreißen – bis ich die Fähigkeit zu schreiben verlor. Jeder Schuss, jeder zerfetzte Körper, jedes Bild von zerstörten Städten und zerbrochenen Leben ließ etwas in mir sterben. Ich konnte keinen einzigen Gedanken mehr fassen, der dieser Realität gerecht wurde. Doch Schweigen war keine Option.

Um wenigstens einen kleinen Beitrag zu leisten, schloss ich mich als Dolmetscher der Ausbildungsmission am Leopard 1-Panzer an. Dort, mitten im Training der ukrainischen Soldaten, wurde ich mit einer neuen Wirklichkeit konfrontiert – einer Welt voller Paradoxien.

Wir, die Dolmetscher – im Militär nannte man uns Sprachmittler – stammten aus den verschiedensten Winkeln Europas, aus den unterschiedlichsten sozialen Milieus und hatten jeweils eine ganz eigene Berufung. Einige von uns waren wie Söldner, getrieben von der Gier nach schnellem Geld. Andere wiederum waren Idealisten, beseelt von der Überzeugung, mit ihrer Sprache einen Funken Veränderung in diesen Krieg tragen zu können. Sie spendeten einen großen Teil ihres Einkommens an die ukrainische Armee. Die Tage und Monate vergingen. Ich fuhr auf den Panzern mit und übersetzte Befehle. Der Krieg – sowohl in der Vorbereitung als auch in seiner brutalen Realität – bestimmte immer mehr mein Leben, und ich begann, mich mit dem Gedanken abzufinden, dass ich nie wieder so schreiben würde wie zuvor.

Eines Nachmittags, nach einer Übung, saßen die Soldaten und ich am Rand des Geländes, die Panzer vor uns rauchten noch, als wären sie lebendig. Der Himmel war bleigrau, und der Wind trug den Geruch von verbranntem Metall und Öl über das Gelände. Wir saßen im Kreis, schweigend, ausgelaugt, jeder in seine Gedanken vertieft. Es war einer dieser Momente, in denen die Worte fehlten – nicht nur mir, sondern uns allen.

Ein junger Soldat brach das Schweigen. «Du warst doch mal Autor, oder?» fragte er, ohne mich direkt anzusehen. Ich nickte, obwohl es sich anfühlte, als würde er mich an ein früheres Leben erinnern, eines, das kaum noch etwas mit dem zu tun hatte, was ich jetzt war. «Warum schreibst du nicht mehr?». Ich zuckte mit den Schultern. «Weil… es keinen Sinn mehr hat. Worte ändern nichts hier draußen.»

Ein anderer Soldat, älter, lachte, als hätte ihn schon lange nichts mehr amüsiert. «Worte? Glaub’ mir, wir leben für Worte. Befehle, Berichte, die letzten Briefe an unsere Familien. Worte sind das Einzige, was uns daran erinnert, dass wir noch Menschen sind, und nicht nur Maschinen, die Stahl und Tod ausspucken.» Er spuckte auf den Panzer.

Ich sah ihn an, überrascht. «Am Ende sind es die Geschichten, die uns ausmachen», sagte er. «Wer wird erzählen, was hier passiert ist? Wer wird dafür sorgen, dass wir nicht einfach vergessen werden, wenn dieser Wahnsinn vorbei ist?» Und plötzlich fühlte ich es. Die Worte begannen sich wieder zu regen. Sie drängten sich nach vorne, trotz des Krieges, trotz des Schmerzes, trotz der Verluste.

«Du musst schreiben», sagte der junge Soldat, der mich zuvor angesprochen hatte, seine Stimme nun eindringlicher. «Nicht für uns. Nicht für den Krieg. Sondern für das, was danach kommt. Damit die, die nach uns leben, wissen, was wir hier gesehen haben, was wir durchgemacht haben. Damit sie verstehen. Damit sie den Krieg verstehen. Du hast hier nichts zu suchen, Artur.» Seitdem veränderte sich meine innere Haltung zur Arbeit auf der Militärbasis. Ich schlüpfte wieder in die Rolle des Journalisten, beobachtete genauer, merkte mir, was passierte, oder notierte es. Um ihre Geschichte zu erzählen.

Ich habe dieses Buch geschrieben, um Krieg greifbarer und verständlicher zu machen.

Denn ohne, dass wir es merken, dringt Krieg in jedes Leben ein, verformt die Wirklichkeit, bis sie unkenntlich wird. Er ist nicht nur das Geschrei der Waffen und das Dröhnen der Panzer – er ist auch die Stille danach, das Warten auf den nächsten Einschlag, das unheimliche Gefühl, dass selbst in Momenten der Ruhe die Bedrohung allgegenwärtig bleibt.

Es ist diese Zerrissenheit zwischen Alltag und Ausnahmezustand, die den Krieg so unfassbar macht. In einem Moment klammern sich Menschen an die vermeintliche Normalität, ein Gespräch, ein Lächeln, eine Tasse Kaffee mit Freunden. Im nächsten reißt der Krieg alles in Stücke, mit plötzlicher, unbarmherziger Gewalt. Krieg ist mehr als nur der Kampf an der Front. Er sickert durch die Ritzen digitaler Netzwerke, schält sich mit Propaganda und Desinformation in die Köpfe der Menschen und webt sich in die Geschichten, die wir uns selbst erzählen.

Der Krieg tobt auch in den Köpfen derer, die weit entfernt von den Schlachtfeldern sitzen – durch die Bilder, die sich in ihre Gedanken brennen, durch Entscheidungen, die sie treffen müssen, oder durch die Ängste, die sie begleiten. Der Krieg ist allgegenwärtig, selbst dort, wo seine Schreie nicht zu hören sind – auch in Deutschland, auch hier, in der stillen Routine der Ausbildung ukrainischer Soldaten.

Er verändert die Menschen, ob in der Ukraine, im Westen oder in Russland – hinterlässt tiefe Spuren in ihren Seelen, unsichtbare Narben, die lange nach dem letzten Schuss noch schmerzen werden. Auch die Politik westlicher Staaten trägt ihre Schuld an diesem Krieg. Sie verliert sich in den Abstraktionen einer Dialektik, die uns zu Feiglingen macht. Wir diskutieren über geopolitische Interessen und die Balance der Kräfte, während wir diejenigen, die in den Schützengräben stehen, im Stich lassen.

Die Menschen, die für ihre Heimat und ihre Familien kämpfen, sterben. Andere überleben – doch zu welchem Preis? Sie kehren zurück als Krüppel, viele von ihnen körperlich und psychisch so schwer verletzt, dass ihr Leben nie wieder dasselbe sein wird. Einige, darunter Eltern von verletzten Kindern, können sich nicht einmal Prothesen leisten. Sie verschulden sich, fallen in Armut. Der Krieg zerreißt ihre Körper und ihre Leben.

Wir sprechen zu leichtfertig über Frieden und Krieg, ohne zu begreifen, was diese Worte bedeuten. Wir behaupten, die Wahrheit liege irgendwo in der Mitte, dass beide Seiten gehört werden müssten – voller vermeintlicher Nuancen und Schattierungen.

Am Ende dieses Krieges liegen Menschen entweder unter der Erde begraben oder verwesen auf einem Schlachtfeld, das wir im Westen längst nicht mehr sehen wollen – weil wir es uns leisten können, nicht hinsehen zu müssen. Doch für die Menschen dort, für die Kämpfenden und die Zurückgelassenen, gibt es kein Entkommen vor der Brutalität. Der Tod, der Krieg, das Leid – das alles ist real, unmissverständlich und endgültig.

Wir können nicht länger in Debatten verweilen, ohne die Härte dieser Wirklichkeit anzuerkennen. Während wir über den Sinn und Unsinn von Konflikten reden, sterben Menschen. Krieg kann das Schlimmste aus uns herausholen. Aber vielleicht auch das Beste, wenn wir nicht aufhören, uns dem Unmenschlichen entgegenzustellen.

Meine sowjetischen Urgroßväter kämpften und starben im Krieg gegen die deutschen Faschisten. Dabei bluteten sie auch für die spätere Freiheit ihrer Feinde. In den ukrainischen Soldaten, die ich bei der Panzer-Ausbildung getroffen habe, kehrten sie zurück. In diesen Männern, die Panzer fuhren, statt zu kapitulieren.

Mein Pazifismus brach endgültig.

Ich begriff, dass Worte nichts retten, wenn der Feind vor der Tür steht. Freiheit ist kein Geschenk, sie wird erkämpft. Ich hatte das verdrängt, weil ich es mir leisten konnte, in Sicherheit zu leben.

Dieses Buch ist kein Heldenepos – es ist der Blick eines Menschen, der vom Idealisten zum Realisten wurde, mit dem Erbe der Roten Armee und dem Echo von Soldatenstimmen im Kopf. Ich berichte von meiner Reise als Übersetzer für ukrainische Soldaten, und als Kind des Ostens, als Deutscher mit kasachischen Wurzeln: zwischen Geschichte und Gegenwart, zwischen Worten und Waffen.

Ich bin bis an die Front gereist und habe mit Soldaten gesprochen, mit Verwundeten, mit denen, die heimkehrten, und jenen, die nicht wussten, ob sie es tun würden. Dieses Buch ist vor allem für jene, die den Krieg nur aus dem Fernsehen kennen, die ihren Wohlstand genießen, die nie zittern mussten, wenn Granaten einschlugen oder Bomben die Nacht zerrissen. Für diejenigen, die glauben, dieser Krieg gehe sie nichts an.

Für jene, die nie den Schrei eines Verletzten gehört haben – aber in den sozialen Medien die Einstellung der Waffenlieferungen an die Ukraine fordern, aus humanitären Gründen. Ich schreibe für Soldaten, für Veteranen, für jene, die seit dem 24. Februar 2022 den Preis der Freiheit spüren. Für alle, die Ehrlichkeit wollen – keine polierten Lügen.

Im Russischen existiert eine Phrase: «За базар надо отвечать» – «Für dein Gerede musst du geradestehen.» Dieses Buch versucht, für seinen Inhalt einzustehen. Schreiben über den Krieg ist der Versuch, das Unsagbare zu sagen, das Unfassbare zu greifen – und doch zu wissen, dass Worte niemals ausreichen. Manchmal reichen sogar Taten nicht.

Viel wird in Deutschland über Wehrhaftigkeit diskutiert. Aber wahre Wehrhaftigkeit beginnt nicht mit Waffen. Russland hat viele davon – doch wehrhaft ist diese Gesellschaft nicht. Sie duckt sich weg, lässt sich vereinnahmen, zerschlägt abweichende Stimmen. Kinderärzte, junge Aktivisten, Professoren – sie alle werden verhaftet, eingesperrt, öffentlich diffamiert, weil sie es gewagt haben, «wehrhaft» zu sein: weil sie ihrem Staat widersprochen haben. In Russland wird nicht verteidigt – dort wird unterdrückt. Diese Gesellschaft hat Putin an die Macht kommen lassen, wie die Deutschen damals Hitler oder wie die Italiener Mussolini. Wahre Wehrhaftigkeit liegt nicht im Arsenal, sondern in der Haltung: im Streit, im Konflikt, und – ja – auch in den manchmal schmerzhaften Kompromissen demokratischer Gesellschaften.

Wehrhaftigkeit bedeutet, bereit und in der Lage zu sein, sich zu verteidigen – nicht aus Aggression, sondern aus Verantwortung. Es ist die Haltung, sich nicht alles gefallen zu lassen, wenn etwas wirklich Wichtiges bedroht wird: die eigene Freiheit zum Beispiel oder das friedliche Zusammenleben.

Dieses Verständnis unterscheidet sich grundlegend vom russischen Narrativ der «Verteidigung des Vaterlands», das meist mit bedingungsloser Loyalität zum Staat verknüpft ist. In der wehrhaften Demokratie geht es hingegen um individuelle, bürgerliche Verantwortung: nicht wegsehen, wenn Unrecht geschieht; nicht schweigen, wenn die Rechte anderer verletzt werden; nicht zulassen, dass das Böse sich langsam normalisiert. Auch dann nicht, wenn es unbequem ist oder Mut kostet.

Die berechtigte Frage bleibt: Wie weit dürfen wir uns in theoretische Gefilde zurückziehen, wenn vor unseren Augen Städte brennen? Wie lange dürfen wir diskutieren, abstrahieren, relativieren – ohne uns mitschuldig zu machen am Schweigen?

Wenn wir nicht schreiben, tun es die anderen – die Zyniker, die Verdreher, die Kalten. Wenn wir nicht wehrhaft sind, übernehmen sie das Wort. Dann wird aus Erinnerung Propaganda, aus Trauer Triumph, aus Wirklichkeit ein Mythos.

Genau hier beginnt die Wehrhaftigkeit. Und genau deshalb: Schreiben über den Krieg ist nicht neutral. Vielleicht ist es nicht mal friedlich. Es ist ein Akt der Verteidigung – gegen das Vergessen, gegen die Gleichgültigkeit, gegen die Lüge.

1.

Am Anfang war die Faust

In der Schule habe ich gelernt, dass auf Krieg niemals noch mehr Krieg folgen darf. Mein Geschichtslehrer im emsländischen Lingen schrieb damals in großen, schwungvollen Buchstaben ein Zitat an die Tafel: «Stell Dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin.» Er vergaß jedoch den entscheidenden Halbsatz, den viele missachten: «– dann kommt der Krieg zu euch!» Das wusste ich damals nicht. Und habe es trotzdem gelernt.

Es ist 2010. Lena Meyer-Landrut hat gerade den ESC in Oslo gewonnen. «Happy» von Pharrell Williams läuft im Radio rauf und runter. Ich bin in Kasachstan geboren und im Alter von einem Jahr 1995 nach Deutschland gekommen, hier gehe ich in die zehnte Klasse eines westdeutschen Gymnasiums und bin dünn, untergewichtig; meine Arme schlackern in den Ärmeln meiner Jacke, meine Rippen zeichnen sich unter dem Shirt ab.

Es beginnt an einem Tag Mai, einfach so, ohne Vorwarnung, im Klassenraum, ich krame gerade noch meine Sachen zusammen. Plötzlich packt mich ein Mitschüler von hinten – ein großer, massiger Typ. Seine Finger, hart wie Eisenklammern, bohren sich in meine knochigen Schultern und drücken mich unerbittlich auf meinen Platz. Jede Hoffnung auf Flucht erstickt in seinem festen Griff.

«Du scheiß Russe – wir sollten dich aus Deutschland rauswerfen!» Die Worte nach dem Geschichtsunterricht explodieren in der schwülen Luft des Klassenzimmers – scharf und völlig unerwartet. Sie treffen mich wie aus dem Hinterhalt. «Ich bin kein Russe!», brülle ich. Doch schon schießt ein neuer Vorwurf durch den Raum: «Ihr Russen seid schuld, dass mein Opa so lange weg war!» Der Satz wirkt nach wie ein Faustschlag in die Magengrube. Meine Finger krampfen sich zusammen, die Nägel graben sich in die Handflächen. In meinem Kopf hallt die Stimme meines Vaters wieder, unnachgiebig wie ein Befehl: «Schlag immer zuerst zu – das Leben wird dir sonst keine Gnade zeigen.»

Ich schlage zu. Der Junge taumelt zurück, Blut läuft aus seiner Nase, färbt seine Lippen rot. Bevor ich Luft holen kann, stürzt sich der andere auf mich, reißt mich zu Boden. «Dir zeige ich, was es heißt, einen Deutschen zu schlagen!», zischt er. Sein erster Schlag trifft meinen Bauch. Dann noch einmal, und noch einmal. Um mich herum das Klassenzimmer: Keiner rührt sich. Keiner spricht. Nur das Keuchen, das dumpfe Klatschen von Fäusten auf Fleisch und Knochen füllt die Stille.

Zu Hause angekommen, höre ich schon im Gang das vertraute Klappern von Tellern und den Ton des russischen Staatsfernsehens. Ich schiebe die Tür auf, und sofort trifft mich der Blick meiner Mutter. Ihre Augen weiten sich, als sie die Schmutzflecken auf meiner Jacke und die steife Haltung meiner Schultern bemerkt. «Was ist passiert?», fragt sie, ihre Stimme schrill. «Kann man das nicht diplomatischer lösen? Sollen wir deinen Lehrer kontaktieren?» Ihre Hände flattern in der Luft, als wolle sie ihren Schrecken einfangen, ihn bändigen.

Mein Vater sitzt am Küchentisch. Er hebt den Kopf, mustert mich mit einem fast anerkennenden Grinsen. «Lass ihn», brummt er. «Er ist endlich ein Mann geworden. In Kasachstan haben sie ihn mit seinen langen Haaren immer für ein Mädchen gehalten. Seine Cousins lernen in der Schule, wie man eine Kalaschnikow bedient – und er kapiert jetzt, was es heißt, zu kämpfen.»

Er lehnt sich zurück, das Kinn hebt sich leicht, als spürte er plötzlich wieder den groben Stoff der Uniform an der Haut. Seine Augen funkeln, aber nicht weich, sondern stählern, scharf, wie in einer Erinnerung, die man nicht verklärt, sondern vor sich her trägt wie eine Narbe. «Bei uns damals, wer da nicht zurückschlug, der war geliefert. Wer zögerte, der war raus. Die Älteren haben dich rundgemacht, nur weil du neu warst – das war normal. Jeden Tag Prügel, Demütigungen, Kälte. Es gab nur die Herrschaft derer, die ein Jahr früher eingezogen wurden.»

Er sagt das nicht als Anklage. Mehr wie jemand, der das System überlebt und daraus eine zynische Weisheit gezogen hat. Als würde genau darin ein unausgesprochenes Gesetz liegen: Stärke ist nicht, wenn man Recht hat, sondern wenn man übrig bleibt. «Die haben’s verdient», sagt er dann, fast beiläufig, aber die Stimme ist tiefer, fester. «Sollen sie spüren, dass nicht jeder alles schluckt. Das hört schon auf, wenn sie merken, dass er sich wehrt.» Dann wandert sein Blick zurück aufs Abendessen, als sei damit alles gesagt.

Am nächsten Tag im Klassenzimmer – die Luft wieder stickig, die Bänke mit alten Kaugummis verklebt. Der Junge mit der blutigen Nase kommt nicht allein zurück. Er hat Verstärkung mitgebracht: zwei andere, größer und stärker. «Dachtest wohl, du kommst damit durch, was?», knurrt der eine, während sie mich in eine Ecke drängen. Ich schlage wieder zu, wild und ohne nachzudenken. Doch ein Tritt in die Kniekehle lässt mich taumeln, ein Faustschlag gegen die Schläfe wirft mich zu Boden. Je mehr ich mich wehre, desto mehr bekomme ich ab.

Abends zu Hause das Gleiche: Mutters Stimme, inzwischen heiser vor Panik: «Das muss doch ein Ende haben! Rede mit deinen Lehrern, bitte, sei vernünftig!» Ihr Blick ist flehend, ihre Hände wringen ein Geschirrtuch. Mein Vater bleibt ungerührt, lehnt sich zurück. «Er macht das richtig. Die hören schon auf, wenn du dich lang genug wehrst.» Aber sie bekommen nicht genug. Jeden Tag wird es mehr – ein Stoß im Flur, ein Tritt gegen meinen Rucksack, Drohungen. Je fester ich zurückschlug, desto brutaler wurden sie. Ein blaues Auge, eine aufgesprungene Lippe, ein dumpfer Schmerz im Rippenbogen. Die Lehrer sahen es. Sanktionierten es. Es gab Ruhe. Dann ging es wieder los. Erst mit dem Abitur hörte es auf.

Wenn ich heute daran zurückdenke, nach meinem pazifistischen Intermezzo, erkläre ich mir meine Haltung zum Krieg in der Ukraine oft mit dieser frühen Gewalterfahrung. Sie hat mich misstrauisch gemacht – gegenüber der Illusion, dass sich Konflikte allein durch Vernunft lösen lassen. Sie hat mir Härte beigebracht, aber auch eine gewisse Rastlosigkeit, die mich weiter antreibt. Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich auf eine Bedrohung warte, die gar nicht existiert. Wie sich meine Schultern anspannen, wenn jemand einen bestimmten Ton anschlägt.

Und doch habe ich durch meine Schulzeit gelernt, dass Stärke nicht in der Gewalt liegt – sondern im Widerstand. Im Willen, sich nicht brechen zu lassen. Manche, die das hier lesen, werden denken, dass man Konflikte doch mit Worten lösen könne. Vielleicht stimmt das manchmal. Aber zwischen Aggression und Verhandlungen liegt etwas anderes: Aushalten. Ertragen. Durchhalten. Widerstand leisten. Bis sich die Lage ändert. Bis Hilfe kommt.

Russische Gewalt war in meiner Familie nie abstrakt. 1941 wurden meine deutschen Großeltern auf Stalins Befehl als Volksfeinde gebrandmarkt und nach Kasachstan verschleppt. Auch meine ukrainischen und belarussischen Vorfahren traf es. In der endlosen Steppe standen sie im Nichts – und waren der nackten Willkür eines Systems ausgesetzt, das keine Herkunft duldete, die sich nicht unterwarf. Mein belarussischer Urgroßvater wurde in einem Dorf nahe Minsk eingezogen. 1943 verliert sich seine Spur – wahrscheinlich fiel er an der Front, aber niemand weiß Genaueres. Es gibt keine Grabstelle, kein Foto, keine letzte Nachricht. Nur das Schweigen, das geblieben ist.

Der Bruder meines ukrainischen Großvaters war 17, als er sich freiwillig meldete. Zu jung, offiziell. Aber er fälschte sein Geburtsjahr, radierte 1926 aus dem Pass und schrieb 1925 hinein. Nicht, weil er an Stalin glaubte – sondern weil er wusste, dass Warten keine Option war, weil der Kampf jetzt geführt werden musste. Er kämpfte zuerst im Westen gegen Deutschland. Später, als der Krieg dort endete, wurde er nach Osten verlegt, um den Japanern zu trotzen.

Meine Vorfahren haben wegen ihrer Herkunft Gewalt erlebt. Und ich bin wegen meiner Herkunft verprügelt worden. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum ich mich heute für ukrainische Soldaten engagiere. Warum ich über den Krieg gegen die Ukraine schreibe. Weil ich weiß, wie es ist, allein zu sein – und wie es sich anfühlt, wenn niemand eingreift. Ich kenne das Gefühl von Ohnmacht. Diese Erfahrung hat sich mir eingebrannt. Sie ist nie ganz verheilt.

Und doch habe ich lange versucht, sie zu vergessen. In Frankfurt, als junger Mann, wollte ich dazugehören, auch wenn ich selbst keiner studentischen Organisation angehörte. Aber ich passte mich an – an ein linkes, akademisches Milieu, das Diskurse höher bewertete als Herkunft. Klug wollte ich wirken, nicht betroffen. Kosmopolitisch, nicht provinziell. Und so legte ich das Familiengedächtnis ab – Schicht für Schicht, bis es mir selbst fremd wurde.

Die Deportation, der verschwundene Urgroßvater, der 17-jährige Freiwillige – das waren Details, die nicht zu unseren Gesprächen über postkoloniale Theorie, hegemoniale Narrative und strukturelle Gewalt passten. Ich schwieg. Aus Scham. Aus Trotz. Vielleicht auch aus dem Wunsch heraus, eine Vergangenheit zu haben, die feiner war als meine. Ich wollte ein anderer sein.

Auch deshalb, weil ich wusste, wie sehr diese Vergangenheit in meiner Familie fortwirkte – roh, ungefiltert, ohne die Verkleidung einer akademischen Sprache. Meine Eltern sahen lange Zeit russisches Staatsfernsehen. Nicht aus ideologischer Überzeugung, sondern aus Sehnsucht: nach Ordnung, nach Heimat, nach einem Weltbild, das verständlich war. Nach etwas, das das Chaos unserer Geschichte einhegen konnte.

Russland erschien ihnen als Teil der Familie, als Rest einer verlorenen Welt – nicht trotz, sondern wegen allem, was geschehen war. Ich konnte es ihnen nicht verübeln. Und doch spürte ich, wie sehr mich genau das trennte von dem Leben, das ich in Frankfurt aufzubauen versuchte.

Ich wollte dazugehören. Ich wollte mich loslösen von der kasachischen Steppe, den Schmerzen, den Verirrungen. Ich löste mich auf – in einem akademischen Milieu, das mit Begriffen hantierte, aber keine Sprache fand für das, was meine Familie durchlebt hatte. Ich lernte schnell, worüber man sprach – und worüber nicht. Man sprach über Kolonialismus, Kapitalismus, Identität. Aber nicht über Stalin. Nicht über Deportationen. Nicht über Angst. Und man verschwieg, dass auch der Westen nicht an allem schuld war.

Pazifismus wurde zu einem Mittel der Zugehörigkeit, weil er in meinem Umfeld nicht nur als moralische Haltung galt, sondern als Ausweis von Intellektualität und Weltläufigkeit. Wer pazifistisch sprach, zeigte, dass er sich auskannte mit Geschichte, mit Machtkritik, mit Empathie. Es war ein Code, der sagte: Ich bin reflektiert. Ich bin harmlos. Ich bin nicht wie «die da». Pazifismus bedeutete nicht nur, gegen Krieg und Gewalt zu sein – sondern auf der «richtigen» Seite zu stehen. Auf der Seite der Guten, der Verletzlichen. Wer das eigene Land in Schutz nahm, galt als verdächtig.

Und so lernte ich, dass man mit bestimmten Sätzen Zugang bekam – zu Räumen, zu Menschen, zu Kreisen. Dass man mit anderen Sätzen ausgeschlossen wurde. Und dass das Bekenntnis zur Gewaltlosigkeit oft weniger mit der Realität zu tun hatte als mit der Angst, im falschen Licht zu stehen. Pazifismus war kein politisches Risiko – er war ein kulturelles Alibi.

Es war ein Abend für große Thesen und kleine Fluchten, im Jahr 2014. Ich saß vor dem KOZ, einem jener Biotope, in denen es zwischen den Wänden nach Bier und Gewissheit roch. An den Wänden klebten Plakate gegen Polizeigewalt und für die kurdische Sache, daneben «Make Peace, Not NATO»-Sticker, halb überklebt von Aufrufen zur Demo gegen die nächste Waffenlieferung an Israel. Ein Typ mit Palituch schlurfte vorbei, grüßte mit einem halben Kopfnicken. Zwei Theken-Linke diskutierten über Lenin und Lieferketten. Hinter der Bar wurde gestritten – über Awareness, über alles. Es war einer dieser Orte, an denen die Welt einfach war, solange man nicht zu genau hinsah. Oder solange man mittrank.

Mein Glas Bier stand halb leer vor mir. Ich war 21, Germanistikstudent. Ein linker Pazifist, felsenfest davon überzeugt, dass kluge Worte Panzer aufhalten könnten. Ein Träumer, der dachte, die Welt sei ein Seminarraum, in dem kluge Worte alles richten könnten.