Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

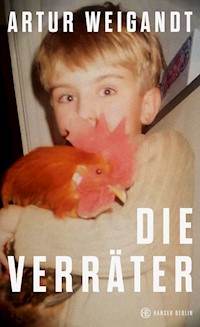

- Herausgeber: Hanser Berlin

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Artur Weigandt schreibt als Chronist der Heimatlosen über den Zusammenbruch der Sowjetunion, die Suche nach der eigenen Herkunft und den Krieg in der Ukraine.

Uspenka, ein Plandorf in der weiten Steppe im heutigen Kasachstan, in dem alles parallel zueinander läuft: Straßen, Menschen, Kühe. Alles, was in Uspenka geschah, könnte auch im Rest der UdSSR so geschehen sein: die Repressionen, der Zwang, die Deportationen. Mit dem Zerfall der Sowjetunion verwaiste Uspenka. Viele Menschen gingen weg und begannen ein neues Leben in der Fremde. Und wurden damit zu Verrätern ihrer Heimat.

Artur Weigandt, selbst in Uspenka geboren, hat einen journalistischen Heimatroman geschrieben, über ein Dorf, das für den Lauf der Geschichte nie eine Rolle spielte, und über die Menschen, in deren Erinnerungen das Dorf weiterlebt. Mit diesen Menschen spricht er, und er folgt den Spuren, die Flucht und Vertreibung in seiner eigenen Familie hinterlassen haben. Nur um am Ende festzustellen, wie sehr der russische Angriff auf die Ukraine seine Identität infrage stellt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 172

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch

Artur Weigandt schreibt als Chronist der Heimatlosen über den Zusammenbruch der Sowjetunion, die Suche nach der eigenen Herkunft und den Krieg in der Ukraine.Uspenka, ein Plandorf im heutigen Kasachstan, gelegen in der weiten Steppe, in dem alles parallel zueinander verläuft: Straßen, Menschen, Kühe. Alles, was in Uspenka geschah, könnte auch im Rest der UdSSR so geschehen sein: die Repressionen, der Zwang, die Deportationen. Mit dem Zerfall der Sowjetunion verwaiste Uspenka. Viele Menschen gingen weg und begannen ein neues Leben in der Fremde. Und wurden damit zu Verrätern ihrer Heimat.Artur Weigandt, selbst in Uspenka geboren, hat einen journalistischen Heimatroman geschrieben, über ein unscheinbares Dorf und die Menschen, die einst darin wohnten, in deren Erinnerungen das Dorf weiterlebt. Er zwingt sich, seiner eigenen Herkunft zu begegnen — und zeigt auf eindrucksvolle Weise, wie beängstigend Heimat sein kann, erst recht, wenn ein Krieg ausbricht.

Artur Weigandt

Die Verräter

Hanser Berlin

Für die Heimatlosen

Ich: »Du warst schon mal in Deutschland, bevor wir hierhergezogen sind?«

Vater: »Um Geld zu verdienen und ein Auto zu kaufen. Aber es war nie der Plan, nach Deutschland zu ziehen. Wir wollten nach Russland gehen. Haben uns dann umentschieden. Deine Gesundheit war wichtiger. Die Ärzte waren in den 90ern einfach scheiße. In Kasachstan wie in Russland.«

Die größte Angst meiner Eltern war es, dass ihr Sohn stirbt; später, dass ihr Sohn irgendwann schreibt. Politiker und Journalisten, die gegen bestehende Verhältnisse aufbegehren, sind in ihrem Weltbild die Todgeweihten: Zu den Sorgen meiner Familie gehört es, öffentlich Meinungen kundzutun und Veränderungen zu fordern.

Wir Kinder des Ostens

Der 24. Februar 2022 ist wie eine Nulllinie. Das ist die vorderste Front eines Kampfes. Sie trennt Freund und Feind. Sie markiert: Seitdem tobt ein erbarmungsloser Krieg. Verbindungen und Verwandtschaften zerbrechen. Dort an der Nulllinie sitzen die Soldaten auf beiden Seiten in ihren Schützengräben zwischen Dreck und Schlamm und den Maden, die sich in ihre Wunden fressen. Dort an der Nulllinie kann ein Geschoss einen Soldaten treffen, und sein Leben ist vorbei. Dort an der Nulllinie können Splittergranaten einem Soldaten den Arm wegsprengen. Die Nulllinie, das ist die absolute Hölle. An der Nulllinie, heißt es, gibt es kein Zurück mehr.

Ich bin in Kyiv, in den Tagen zwischen der Einnahme von Mariupols Hafen und dem Besuch von der Leyens in Butcha, um meinem Freund Wadim Dokumente zu übergeben, die ihm die Ausreise aus der Ukraine ermöglichen sollen. Über 2000 Euro habe ich dafür gesammelt. Männer zwischen 18 und 60 dürfen die Ukraine nicht verlassen. Ich habe Wadim hier einen anderen Namen gegeben, um ihn zu schützen.

Vor einigen Jahren bat ich Wadim, den Maidan in Kyiv zu filmen, weil ich Aufnahmen für eine Recherche benötigte. Wadim ging hin und filmte den leeren Platz in der Mitte der Stadt. Wenig später wurde er vom ukrainischen Geheimdienst verhaftet und verhört. Denn am selben Tag, zur selben Stunde wurde eine diplomatische Delegation erwartet. Stundenlang befragten sie Wadim. Er sagte, er sei nur ein Hobbyfotograf, der den Platz fotografieren wollte. Nach einem halben Tag ließen sie ihn gehen. Erst später erzählte er mir, unter welchen Umständen die Aufnahmen entstanden waren. Er sagte: »Freunde werden nicht verraten.« Aus ominösen Gründen wollte er den Verhörern nicht verraten, wofür er die Aufnahmen machte. »Zu viel Aufmerksamkeit, das ist gefährlich«, sagte er. Ich verstand es nicht, fragte nach — bohrte tiefer.

Er sagte: »Vielleicht ist es auch eine sowjetische Angewohnheit meiner Eltern, aber in einem Land, in dem jeder ein Verräter sein kann, muss man vorsichtig sein mit dem, was man preisgibt.« Ich verstand sofort, was er meinte.

Auf meinem Handy ploppt eine Nachricht auf: Bombenalarm. Ich stehe auf und packe das Nötigste in meinen Rucksack: Reisepass, Powerbank und die Dokumente. Morgen treffe ich Wadim, um sie ihm zu geben. Wir müssen es wenigstens versuchen. Alles andere wäre ein Verrat an unserer Freundschaft, denke ich und ziehe den Reißverschluss des Rucksacks zu.

Um 6:00 Uhr morgens schlägt in der Nachbarschaft eine Bombe ein. Ich liege in einem Schlafsack im Flur, um mich zumindest vor berstenden Fensterscherben zu schützen. Einen Bunker wie in den alten sowjetischen Häusern im Viertel gibt es hier nicht. Sie sollten die Bewohner vor den Nazis oder dem bösen Westen schützen. Ausgerechnet gegen einen Angriff von Russland werden sie jetzt gebraucht.

Die Metro ist vielleicht 800 Meter entfernt, aber ehrlich: Ich bin zu faul, so früh morgens loszulaufen, um im Untergrund Schutz zu suchen. Ich nehme mir ein Beispiel an Wadim. Bei unseren letzten Telefonaten sagte er, dass er den Raketenalarm ignoriere. »Wenn ich getroffen werde, dann werde ich getroffen. Ich brauche meinen Schlaf.« Ich konnte nicht anders, als zuzustimmen: Wer bin ich, ihm irgendwelche Ratschläge zu geben? Der Krieg und die Gefahr sind alltäglich geworden. Ganz normal. Ich versuche nur, mich anzupassen. Die doppelten Wände werden einer Explosion schon standhalten, denke ich.

Meinen Eltern verschweige ich, wo ich bin.

»Mir geht es gut, Mama. Mach dir keine Sorgen, ich bin in Berlin.«

»Papa, ich komme euch bald besuchen. Wenn der Krieg vorbei ist. Gerade viel zu tun.«

Mein Vater und meine Mutter glauben mir, vielleicht wollen sie mir auch einfach glauben. Mein Bruder sagt: »Alle fühlen, dass du nicht da bist. Dass du dort bist.«

Meine Eltern haben ein Credo, das sie bei jeder Gelegenheit predigen, am Frühstückstisch, beim Mittagessen, abends beim Fernsehen: »Misch dich nicht ein. Nicht in die Politik. Sei unsichtbar. Wer zu viel spricht, könnte sich verraten.« Das Credo meiner Eltern steht für alles, was meine Diaspora betrifft. Für ihre Unsichtbarkeit. Für meine Unsichtbarkeit. Für meine Heimatlosigkeit.

Wenn ich aus dem Fenster schaue und all die hohen Wohnhäuser sehe, denke ich an das Ausmaß der russischen Zerstörung. Und dass hier in Kyiv irgendwo ein Teil meiner Familie lebt. Ein Teil der Familie, der mein Dorf Uspenka, meinen Geburtsort, verließ, um in ihre ursprüngliche Heimat zurückzukehren.

Es gab in der Sowjetunion sieben Dörfer namens Uspenka. Wenn nicht sogar mehr. Google, Yandex, Bing: Alle Suchmaschinen kommen auf andere Ergebnisse. Eines im Donbas: heute besetzt von russischen Soldaten. Eines in Russland: menschenleer. Und mein Uspenka: halb so groß wie vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Früher 5600, heute circa 3100 Einwohner. Ein Großteil der jungen Menschen hat mein Dorf in den 90ern verlassen. Wie meine Eltern.

Was all diese Uspenkas gemein haben, ist, dass sie Orte der Flucht sind. Uspenka, das ist kein Ort, an dem man freiwillig blieb. Auch keiner, an den man freiwillig kam. Kaum einer wollte freiwillig in einem Uspenka leben.

Mein Uspenka liegt in der Steppe Zentralasiens. Über 4000 Kilometer entfernt von Deutschland. Am anderen Ende der Welt. Die nächstgrößere Stadt, Pavlodar, ist zwei Stunden entfernt. Bis zur russischen Grenze sind es vier Stunden mit dem Auto. Kasachstans Hauptstadt Nur-Sultan (damals hieß sie Astana) ist mindestens sieben Stunden weit weg. Und dazwischen viel Nichts.

Die Steppe, das ist ein Ort der Extreme: Im Winter ist es kalt. Sehr kalt. Manchmal bis zu minus 40 Grad Celsius, mit Schnee, der die Steppe in eine arktische Landschaft verwandelt. Nichts als Weiß. Im Sommer ist es heiß, so heiß, dass man seine Kleidung vor lauter Schweiß und Staub alle zwei Stunden wechseln müsste. Aus einer erfrischenden Brise wird in der Steppe schnell ein trockener Wind. Und aus dem trockenen Sommerwind kann wie aus dem Nichts ein Sturm mit Blitz und Donner werden. Wer sich da noch mitten in der Steppe befindet, wird zu einem Spielball der Naturgewalten. Das weite Nichts hat so manchen Menschen verschwinden lassen.

Die Felder in der kasachischen Steppe, so unfruchtbar und trocken sie sind, erzählen eine Geschichte der Wanderung und Bewegung. Von dort gingen meine Urgroßmutter und die Cousine meiner Mutter zurück nach Belarus. Andere Familienmitglieder gingen nach Russland, nach Moskau, an die Polarkappen.

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine verwischt die Spuren unserer Familie. Mit jedem Schuss. Mit jeder Granate. Mit jeder Explosion habe ich das Gefühl, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ineinanderfallen. Der Zusammenbruch der Sowjetunion. Der Zweite Weltkrieg. Deportationen. Vertreibungen. Krieg und Frieden. Russlands Krieg gegen die Völker der ehemaligen Sowjetunion, gegen die Brudervölker und Schwesterstaaten, er hat nie aufgehört. Er wird seit Hunderten von Jahren fortgeführt.

Auch wenn die Menschen, die aus meinem Dorf Uspenka kommen, von sich behaupten, verschiedene kulturelle Identitäten zu haben, wurden sie alle russifiziert. Sie wurden von Institutionen umbenannt, die ihnen ihre Wurzeln und ihre Identität nahmen. Sie wurden zu einem einheitlichen sowjetischen Menschen geformt; ihre Herkunft und Kultur waren nur noch im sowjetischen Pass unter dem Abschnitt »Nationalität« erkennbar und an der Tracht, die sie einmal im Jahr zum Tag der Völker überzogen. Sie waren eine neue Spezies: der Homo sovieticus. Der Homo sovieticus ist ein Mensch, der keine nationale Identität mehr aufweist und die gesamte UdSSR als seine Heimat sieht.

Kultur hielt in der Sowjetunion nur als Schablone her, die der Staatsideologie der »vereinten Völker« diente. Selbst in der Musik wurde dieser Gedanke zu den Menschen getragen. Es gibt ein Lied, an das ich immer wieder denken muss, über einen Menschen, der keine persönliche Anschrift hat. Seine Adresse ist »die Sowjetunion«.

Das »Uns« in diesem Lied, es flüstert mir zu, dass es kein Ich, kein Du mehr gibt. Es gibt nur noch ein Wir, und dieses unpersönliche Wir wird mit der Eisenbahn in die gesamte sowjetische Welt deportiert. In die tiefen Wälder, in die Steppe und die unwirtlichen Berge dieses Landes, um die Kultur und die Eigenständigkeit eines jeden Menschen zu vernichten.

Die Räder des Eisenbahnwagens diktieren uns,

Wo wir uns dringend sehen sollen.

Meine Telefonnummern sind

Verteilt in den Städten.

Das Herz sorgt sich, das Herz ist aufgeregt,

Die Postfracht wird abgefertigt.

Meine Adresse hat weder eine Hausnummer noch eine Straße,

Meine Adresse ist die Sowjetunion.

Genau solche Menschen sollten die Menschen der ehemaligen Sowjetunion werden — angeglichen und vereinheitlicht. So wie die Steppe ließ das sowjetische System, das in die privatesten Lebensbereiche vorgedrungen war und alle Menschen mit harter Hand an sich gebunden hatte, sie verschwinden. Vor einem autoritären System kann man sich genauso wenig schützen wie vor der Natur. Nur Gott kann diese Natur kontrollieren. Und Gott wohnt in Moskau. Er sitzt im Kreml an seinem langen, breiten Tisch. Von dort aus bestimmt er das Schicksal der Menschen: Über das Radio hallt seine Stimme bis in die Steppe hinaus. 6:00 Uhr morgens, »Goworit Moskva«, »Moskau spricht«. Diejenigen, die seiner Stimme nicht folgen, lässt er deportieren. Sterben oder leben, überleben: Die Stimme aus dem Radio will unangefochtene Loyalität zum Sozialismus, zur Regierung, zu Moskau.

Wer in den 90ern in Deutschland ankam, war kein Ukrainer, kein Russe, kein Belarusse: Wir waren alle Exemplare des Homo sovieticus. Wir verließen ein untergehendes Reich und waren nicht dabei, als die Nationen sich ihre Wiedergeburt erkämpften. Dieses Trauma, diesen geschichtlichen Schmerz nahmen wir mit nach Deutschland.

Wir waren Menschen mit georgischen, mongolischen, russischen, belarussischen, ukrainischen Wurzeln: Nationen, die in ihrer Geschichte miteinander verbunden sind. Bis heute. Von Kasachstan nach Russland. Von Russland nach Belarus. Von Belarus in die Ukraine. Von Deutschland nach Kasachstan.

Mein Vater sagt immer, Loyalität sei das Wichtigste, etwas Wichtigeres gebe es nicht. »Wenn dich ein Freund verrät, dann solltest du aufhören, ihn Freund zu nennen.« Meine Mutter sagt das Gleiche. »Such dir Freunde, die die gleiche Erziehung hatten wie du. Sie werden dich nicht verraten.« Hier in Deutschland gibt es keine Verantwortung gegenüber den Menschen: Geflüchtete werden mit Blumen und Geschenken empfangen. Aber nach einigen Monaten werden diese Menschen lästig, wie Hunde, die man aufnimmt, und sobald es anstrengend wird, will man sie wieder aussetzen. Deutschland, das ist die Heimat des Verrats. Hier geht es nicht um Menschlichkeit. Es geht um den Schein. Es geht darum, so zu tun, als wäre dieses Land auf der guten Seite der Geschichte. Dabei ist es nur Heuchelei.

Viele von uns leben inzwischen in Deutschland. Nur sehen kann man uns nicht, die postsowjetischen Migranten. Unsichtbar sein, das können wir gut. Wir Kinder des Ostens.

Mein Name ist Artur Weigandt. Der Nachname ist deutsch. Der Vorname klingt deutsch. Manch einer erkennt an meinem Vornamen, dass dieses eine »h« fehlt, das die westliche Version meines Namens beinhaltet. Ein Hinweis auf meine Herkunft? Definitiv.

Für meine Eltern war »Artur« ein deutscher Name. Eigentlich sollte ich Pavel heißen. Aber Pavel, so haben Freunde, die in Deutschland lebten, ihnen gesagt, klinge zu russisch. Dabei waren weder mein Vater noch meine Mutter russisch. Sie waren nur Staatsbürger der Sowjetunion. Im sowjetischen Pass meines Vaters stand: deutsch. Er hatte nie eine andere Wahl. Er konnte nur »deutsch« sein, weil seine Vorfahren deutsch waren. Ein Deutscher, der kein Deutsch sprach, weil Deutsch sprechen, zumindest in dem Dorf seiner Herkunft, nicht erwünscht war.

Meine Mutter musste sich mit 16 Jahren zwischen der Staatsangehörigkeit zu Belarus oder zur Ukraine entscheiden. Sie wählte damals die ukrainische Nationalität ihres Großvaters, damit er sich als einziger Ukrainer nicht alleine fühlte. Ihre vier Geschwister wählten nämlich die Nationalität ihrer Großmutter: belarussisch, und mussten folglich auch ihren Nachnamen annehmen: Braginetz. Meine Mutter blieb eine Balanda.

Auf meinem Handy ploppt eine Nachricht auf: »Bombenalarm aufgehoben.« In der Stadt ist es still. Nur die Kinder, die unten auf den Hof rennen, höre ich durchs Fenster. Ich ziehe meine Jacke an, packe die Unterlagen in einen Rucksack und fahre mit dem Fahrstuhl runter.

Draußen wartet Wadim auf mich, in seiner blauen Zara-Jacke mit falschem Fell, die er vor einigen Jahren in Deutschland gekauft hat. Ohne Lächeln im Gesicht.

Vor dem Krieg lächelte er ständig. Ganz egal, ob er sich von seiner Freundin getrennt oder seinen Job verloren hatte. Er lächelte. Ein Lächeln aus Stahl. Ein Lächeln, das nicht zu brechen war. »Dem Leben muss man immer mit einem Lachen begegnen, dann wird alles gut«, sagte er und lachte. Ich fand das kitschig und dachte, dass genau solche Sätze in vielen Wohnungen in Deutschland als Postkartensprüche an der Wand hingen. Jetzt aber vermisse ich sein Lächeln.

Wadim und ich gehen zum Militärbüro. Wir laufen an den kleinen Kiosken in den Straßen vorbei, in denen vor dem Krieg grimmige Verkäuferinnen saßen und in denen heute noch grimmigere Verkäuferinnen sitzen.

»Hast du Angst, eingezogen zu werden, wenn du jetzt ins Rekrutierungsbüro gehst?«, frage ich Wadim und zünde mir eine Zigarette an.

Er blickt mich lange an, verzieht keinen Mundwinkel und sagt dann: »Natürlich habe ich Angst. Es ist wie russisch Roulette im Rekrutierungsbüro. Da spielt es keine Rolle, wie viele Dokumente oder Bargeld du dabeihast. Wenn sie wollen, nehmen sie dich mit.«

Ein Polizeiauto fährt an uns vorbei. Wir warten einen Moment. Schweigen. Unangenehmes Schweigen. Es fühlt sich in diesem Land im Ausnahmezustand so an, als sei auf einmal alles möglich. Als würde die Polizei gleich anhalten und uns mitnehmen.

»Wenn du ganz viel Pech hast, bekommst du den Rekrutierungsbescheid auch vollkommen willkürlich beim Einkaufen oder in der U-Bahn. Obwohl es Gesetze gibt, kann es mich treffen. Gesetze gelten im Krieg nicht.«

Drei Stockwerke hoch. Beige Fliesenfassade. Blaue Fensterrahmen. Das Melde- und Einberufungsbüro ist ein Ort, an dem man nicht sein möchte. Am Eingang steht eine Schlange von Schulkindern, die sich zum ersten Mal registrieren lassen.

»In allen ukrainischen Schulen ist das Pflicht. Die Kinder erhalten sonst kein Schulzeugnis«, sagt Wadim. Wir treten ein und laufen einen Flur mit bewaffneten Männern entlang.

»Was seid ihr so langsam, ihr Trantüten?«, schreit einer von ihnen. »Bewegung!« Wir bewegen uns.

Wir kommen zunächst in das Registrierungszentrum, wo man seine Dokumente einreichen oder seine Daten überprüfen lassen kann. Dort sitzt eine junge Frau vor einem Computer, mit Aktenschränken im Rücken. Wadim gibt ihr seine Dokumente. Sie schweigt. Blättert durch den Reise- und seinen Militärpass. »Hinsetzen. Und jetzt deinen Pass«, sagt sie und schaut mich an.

Für einen Moment glaube ich, dass ich an Ort und Stelle eingezogen und an die Front verfrachtet werde. Ich gebe ihr meinen deutschen Pass.

»Was machst du hier? Du hast hier nichts zu suchen. Raus mit dir!«, faucht mich die Frau an und knallt meinen Pass auf den Schreibtisch. »Du hast Glück, dass ich dich nicht verhaften lasse!«

Zwei bewaffnete Männer begleiten mich zum Ausgang. Rausgeworfen aus einem Einberufungsamt.

Ich gehe im Park gegenüber vom Amt auf und ab. Zeit totschlagen. Auf einer Parkbank sitzt eine alte Frau, die kleine Armbänder in den Farben der ukrainischen Flagge verkauft. Die Bäume tragen Grün. Nach etwa vier Stunden kommt Wadim endlich raus. Kopf gesenkt. Kein Lächeln. Die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben.

»Wie lief’s?«, frage ich ihn.

»Ich wurde nicht eingezogen, aber darf das Land auch nicht verlassen. Die Dokumente haben mir nur etwas Zeit verschafft.«

»Wir holen dich hier irgendwie raus. Wir finden einen Weg«, sage ich und klopfe ihm auf die Schulter. »Es wird alles gut.«

Es vergehen Tage. Aus Tagen werden Wochen. Und dann klingelt mein Handy.

Es ist Wadim.

»Artur, wir haben es geschafft. Ich bin jetzt Vater von drei fiktiven Kindern. Wir werden bald alle im sicheren Deutschland leben.«

»Wadim, wie hast du das geschafft?«

»Ich habe gerade die ukrainisch-polnische Grenze überquert. Ich erzähle dir den Rest dann in Deutschland.«

»Wie fühlt sich nach neun Monaten des Bangens die Freiheit an, Wadim?« In mir macht sich große Erleichterung breit.

»Sie riecht und schmeckt wie McDonald’s«,antwortet er und lacht. Ich lache mit.

Wadim hat sein Heimatland verraten, wie auch meine Familie ihre Heimat in Kasachstan verraten hat, um im sicheren, warmen Deutschland leben zu können.

Von Kühen und Menschen

Bis heute laufen Kühe und Menschen in Uspenka so symmetrisch und parallel zueinander, wie die Straßen angeordnet sind. Jeden Tag treiben die Hirten die Kühe aus den Ställen auf die Hauptstraße, die Straße Lenins. Sie teilen sie sich mit den Dorfbewohnern, die morgens zur Arbeit gehen. Als Kind hatte ich immer Angst, dass mich die Herde mitreißt. Die Dorfbewohner sind daran gewöhnt: Die Kühe sind Verkehrsteilnehmer. Die Peitschen knallen, bis sich alle Tiere eingliedern. Abends wandern Kühe und Menschen zurück auf ihre Höfe. Nur jede zweite Straßenlaterne leuchtet, und zwischen jedem Licht bellen angekettete Hunde in der Dunkelheit.

Alles andere hat sich verändert. Viele der Höfe sind mit Pflanzen überwuchert. Der einst grelle blaue, rote oder grüne Lack auf dem Holz von Häusern und Zäunen ist abgeblättert. Die Alten sitzen vor ihren Häusern und warten. Warten, so wie sie jeden Tag warten. Die Hauptstraße ist übersät mit Kuhfladen.

Im Zentrum des Dorfes liegt ein Park. In der Mitte des Parks steht ein Obelisk, dessen Fassade aus Küchenfliesen besteht. So hoch wie ein zweistöckiges Haus. Um ihn herum stehen vier steinerne Soldaten, die aussehen wie Plastikspielzeugfiguren. Jedes Auto, jedes Tier und jeder Mensch muss über die Sandstraße an diesem Denkmal vorbei. Das sowjetische Regime ist tief im Herzen des Dorfes verankert, umringt von staubigen Straßen und schiefen Strommasten.

Jedes Jahr am Tag des Sieges über den deutschen Faschismus versammeln sich dort die Dorfbewohner und gedenken des Sieges ihrer Vorväter. Schüler mit roten Pionierhalstüchern patrouillieren um das Denkmal herum und entzünden in einer Schale das ewige Feuer.

Nicht weit von diesem Ehrenmal liegt das Krankenhaus. Wie jedes andere offizielle Gebäude in der Steppe der ehemaligen Sowjetunion besteht es aus grauem Backstein. Nur wenige Jahre nachdem ich dort zur Welt gekommen war, wurde es geschlossen, und in dem ohnehin maroden Gebäude versorgten dann unterbezahlte Tierärzte Vieh statt Menschen.

Eine Birkenallee wirft Sonnenschein im Zickzack auf die löchrige Straße. An den Außenwänden der beiden Schulen prangen zerbrochene sozialistische Mosaikbilder. Von jungen Arbeitern, Männern und Frauen auf den Feldern der kasachischen Steppe.

Mein Uspenka wurde von ukrainischen Deportierten gegründet. Also politischen Feinden, die keine waren. Es waren bloß Bauern, Beamte und Handwerker. Das war 1911, lange vor dem blutigen russischen Bürgerkrieg zwischen den bolschewistischen Rotarmisten und den zaristischen Anhängern. Der letzte russische Zar ließ den Ukrainern das Ackerland nehmen. Ihr Haus. Ihr altes Leben. Sie wurden in Zugwaggons zusammengetrieben.

Erst in der tiefen Steppe tauchten sie wieder auf und mussten an einem willkürlichen, unwirtlichen Ort die erste Schule, die erste Kirche erbauen. In der Steppe war es schwer, zu überleben. Wasserknappheit. Unmenschliche Temperaturen im Sommer wie im Winter. Marodierende Räuberbanden. Wer in der Steppe überleben wollte, musste sich zu wehren wissen. Die Dorfbewohner gründeten eine freiwillige Miliz. Zeit verging. Der Zar wurde erschossen. Die Bolschewiken kamen an die Macht. Die politischen Verhältnisse in Moskau und St. Petersburg änderten sich. Nur die Zugwaggons mit den Deportierten fuhren weiter in die immer gleiche Richtung. In Richtung Steppe. Nach Uspenka.

Mein Dorf, das ist ein Dorf der Heimatlosen, der Unterdrückten und Geflüchteten. Hunger, Kälte und Hitze waren ihre Begleiter: Viele erfroren, manche verdursteten, andere verhungerten in den ersten Jahren. Und doch gaben sie nicht auf. Die ersten Siedler bauten sich auf den staubigen Straßen ein neues Leben auf, gründeten gemeinsam ihr Uspenka, benannt nach einem orthodoxen Feiertag. Nach der Ankunft der Heiligen Jungfrau Maria. Uspech, das heißt »Glück«. Ausgerechnet ein Ort der Verbannung trägt das Glück im Namen.