Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

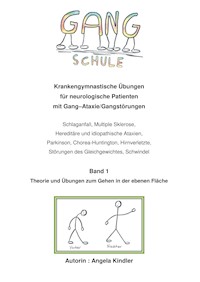

Eine Vielzahl neurologischer Erkrankungen wie z.B. Schlaganfall, Multiple Sklerose und Heredo-Ataxien haben eine Gang-Ataxie (Gangstörung infolge mangelnder Bewegungskoordination) zur Folge. Diese kann bis zum völligen Verlust der Gehfähigkeit führen. Ich bin selber Betroffene und habe fast nicht mehr laufen können und musste es teilweise wiedererlernen. Da es keine praxisorientierte Übungsliteratur für diesen Fall gab, habe ich mir mit Unterstützung meiner Therapeuten und Ärzte über fünf Jahre ein Konzept erarbeitet und danach geübt. Heute kann ich wieder laufen und freue mich über die wiedergewonnene Selbstständigkeit und die Möglichkeiten, die sich mir nun bieten. Mein Wissen will ich medizinischem Fachpersonal und insbesondere anderen Betroffenen mit diesem Buch zur Verfügung stellen, damit auch sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten wieder an Lebensqualität gewinnen. Die "Gangschule" ist in zwei Teile gegliedert: Band1: Theorie und Übungen zum Gehen in der ebenen Fläche Band2: Theorie und Übungen zu den Begleitbewegungen des Gehens, zum Automatisieren und zum Gang auf unebener Fläche/Treppe

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 149

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hinweise

Die Gangschule besteht aus zwei Bänden.

Band1:

Theorie und Übungen zum Gehen in der ebenen Fläche

In diesem Teil wird der klassische Vorgang des korrekten Gehens in der Ebene beschrieben und geübt.

Für die Leser von Band 1 sind Glossar und Literaturverzeichnis zusätzlich am Ende des Bandes eingefügt.

Band 2

Theorie und Übungen zu den Begleitbewegungen des Gehens, zum Automatisieren und zum Gang auf unebener Fläche/Treppe

In diesem Teil wird das Gehen in der ebenen Fläche automatisiert. Die Begleitbewegungen des Gehens (Pendeln der Arme während des Gehens) werden beschrieben und geübt. Weiterhin wird das Gehen in der unebenen Fläche, z.B. in schräger Fläche (Abhang/Berg/Hügel) oder Treppe erläutert. Hierzu folgen viele Übungen.

Autorin : Angela Kindler

Hinweise:

Die Informationen und Übungen in diesem Buch dürfen in keinem Fall als ein Ersatz für die individuelle ärztliche Beratung und die professionelle, auf den Einzelfall bezogene Physiotherapie gesehen werden. Obwohl die Übungen in diesem Buch langjährig erprobt sind und von der Autorin und dem Verlag sorgfältig geprüft wurden, kann keine Garantie übernommen werden. Jegliche Haftung der Autorin und des Verlages und seiner Beauftragten für Gesundheitsschäden und/oder Personenschäden ist ausgeschlossen. Dies gilt ebenso für Nichteintritt des Erfolges.

Übersicht über die Symbole der Trainingsarten

(zum Herausschneiden)

Bei allen Übungen beachten:

In der Anstrengungsphase erfolgt die Ausatmung. Die Einatmung erfolgt in der Ruhephase bzw. in einer weniger anstrengenden Phase der Übung.

Dynamische Übung

Empfohlene Belastungsdosierung: 2 x 5-10 (Sätze x Anzahl der Wiederholungen)

Statische Übung

Empfohlene Belastungsdosierung: 2-5 x 5-10 Sekunden

Sensomotorische Übung

Empfohlene Belastungsdosierung: 1-7 Wiederholungen

Übung zur Bewegungspräzision, Koordination, Gleichgewicht

Empfohlene Belastungsdosierung: 1-7 Wiederholungen

Übung zur Konstanz der Bewegungsausführung

Empfohlene Belastungsdosierung: 2-3 x 15-25 (Sätze x Wiederholungen)

Muskeltraining mit dem Ziel größtmöglicher Ausdauer

Empfohlene Belastungsdosierung für Anfänger: 1-2 x 10-20 (Sätze x Wiederholungen)

Empfohlene Belastungsdosierung für Fortgeschrittene: 2-3 x 10-20 (Sätze x Wiederholungen)

Muskeltraining mit dem Ziel größtmöglicher Kraft

Empfohlene Belastungsdosierung für Anfänger:

1 x 8-12 (Sätze x Wiederholungen)

Empfohlene Belastungsdosierung für Fortgeschrittene:

2 x 8-12 (Sätze x Wiederholungen)

Dehnung

Empfohlene Belastungsdosierung: 3-5 x 8-10 Sekunden

Ausdauerbelastung des Herz-/Kreislaufsystems

Empfohlene Belastungsdosierung:

z.B. 20 Minuten Ausdauerbelastung, dazwischen eine Pause von 2-4 Minuten

Hinweis: Es ist eine sehr individuelle Anpassung an die körperliche Belastbarkeit nötig. Begleiterkrankungen, die sich auf die Ausdauerbelastung auswirken, müssen beachtet werden.

Übungen zur Bewegungsqualität/-sicherheit bei erhöhter Geschwindigkeit oder unter erschwerten Bedingungen

Empfohlene Belastungsdosierung: Sehr individuell anzupassen

Alltagsfreundliche Übung

Manche Übungen wiederum können ohne Material und ohne Auf- und Abwärmen problemlos in den Alltag zwischendurch integriert werden (z.B. beim Warten auf den Bus). Diese Übungen sind im Buch mit einem Smiley gekennzeichnet.

Inhaltsverzeichnis:

Band 1

A-B Geleitworte

Prof. Dr. Grau (Direktor der neurologischen Klinik Ludwigshafen)

Frau Kathani, Herr Ruhstorfer (Physiotherapeuten)

0. Einleitung

Oder

„Aller Anfang ist schwer!“

1. Physiologisches Gangbild

Oder

„Wie läuft man entspannt, kraftsparend und gesund?“

1.1. Gemeinsamer Stand

1.2 Standbeinphase

1.3. Spielbeinphase

1.4 Physiologisches Gehen am Rollator

2. Typische und häufige Störungen bei Ataxie

Oder

„Bewegen ist nicht gleich Bewegen.“

2.1 Typische und häufige Störungen bei Ataxie

2.2 Ganganalyse mittels Schuhsohle Oder „Was uns unsere abgelaufenen Lieblingsschuhe erzählen“

3. Allgemeines zur Durchführung von krankengymnastischen Übungen sowie der Gangschule im Besonderen

Oder

„Lernen zu Lernen“

3.1. Kenntnis der physiologischen Vorgänge, Kenntnis der Pathologie, Körperwahrnehmung

3.2. Lerntheorien kennen/Kenntnis des motorischen Lernens und der Automatisierung

3.3. Zielfestlegung (Zwischenziele/Endziele)

3.4. Geeignete Übungen kennen, verstehen und selbständig ausführen können

3.5. Organisation des Trainings

3.6. Regelmäßiges Üben (Trainingsarten und Belastungsdosierung)

3.7. Integration der Übungen in den Alltag

3.8. Erfolgskontrolle

Anlage1 Krankengymnastisches Ablaufschema

Anlage2 Standardisierte Tests

4. Übungen

Oder

„Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.“

4.1. Sensomotrisches Training

4.1.1 Propriozeptives Training

4.1.2 Posturale Balance

4.1.3 Dynamische Balance

4.1.4 Gleichgewichtskontrolle/Autostabilisation

4.2. Verbesserung der Bewegungssteuerung und - regelung/Bewegungskoordination

4.2.1 Koordination der oberen Extremitäten

4.2.2 Koordination der unteren Extremitäten

4.2.3 Zeitgleiche Koordination von oberen und unteren Extremitäten

4.2.4 Koordination der Augenbewegungen

4.3. Gangschule i.e.S. bezogen auf ebene Flächen

4.3.1 Stand

4.3.2 Spurbreite

4.3.3 Gangtempo

4.3.4 Schrittlänge

4.3.5 Abrollphase

4.3.6 Training der Rumpfmuskulatur

4.3.7 Training der Beinmuskulatur

4.3.8 Training der Kniemuskulatur

4.3.9 Training der Fußmuskulatur

4.3.10 Übungen zum kompletten Gangzyklus

Band 2

5. Begleitbewegungen des Gehens

Oder

„Was mache ich mit meinen Armen während des Gehens?“

5.1. Funktion/Zweck der Begleitbewegungen

5.2. Physiologischer Ablauf der Begleitbewegungen

5.3. Pathologische Begleitbewegungen

5.4. Übungen zu den Begleitbewegungen

5.5. Integrieren der Begleitbewegungen in den Gang

6. Automatisieren der erlernten Bewegungen durch Bewegungsqualität, Bewegungssicherheit, Bewegungsvielfalt und Bewegungsschnelligkeit

Oder

„Das kann ich im Schlaf!“

6.1. Bewegungsqualität

6.2. Bewegungssicherheit

6.3. Bewegungsvielfalt..

6.4. Bewegungsschnelligkeit

7. Gang auf unebener Fläche

Oder

„Die Königsdisziplin der Ataktiker“

.

7.1 Physiologisches Gehen auf unebener Fläche sowie krankheitsbedingte Abweichungen

7.1.1 Einführung

7.1.2 Gehen in der schrägen Fläche

7.1.3 Treppenkonstruktion und „Goldener Schnitt“ einer bequemen und sicheren Treppe in Abhängikeit von den menschlichen Proportionen

7.1.4 Treppe aufwärts

7.1.5 Treppe abwärts

7.1.6 Unphysiologisches (=krankheitsbedingtes) Treppensteigen

7.2 Übungen zum Gehen auf unebener Fläche

7.2.1 Gehen mit oftmaligen Richtungswechseln, auf verschiedenen Untergründen kombiniert mit Hindernissen..

7.2.2 Übungen zum Treppensteigen

8. Auf- und Abwärmübungen

9.

Glossar

10. Literaturverzeichnis

11. Schlusswort Oder

„Ende gut

–

Alles gut?“

Vorwort der Physiotherapeuten

Dieses Buch entstand aus der ganz normalen physiotherapeutischen Behandlung von Frau Kindler. Wir die Physiotherapeuten, Frau Kathani und Herr Ruhstorfer erarbeiteten Übungen und vor allem Eigenübungen für den Alltag von Frau Kindler. Sie zeigte sehr großes Interesse und wollte alles schriftlich dokumentieren. Des Weiteren machten wir Fotos mit ihr, um ihre Defizite zu erkennen und daran zu arbeiten.

Aus diesem Projekt ist dann dieses Buch entstanden. Es zeigt viele Übungsbeispiele, die mit einfachsten Mitteln umzusetzen sind. Wichtig für alle neurologischen Patienten ist die konsequente physiotherapeutische Behandlung, um sein eigenes Körpergefühl und die Wahrnehmung der Bewegung zu vertiefen und zu verbessern. Wir Physiotherapeuten wünschen uns jetzt natürlich, dass es vielen anderen neurologischen Patienten hilft und sie mit diesen Anleitungen gut zu Recht kommen, um natürlich Spaß an der Bewegung zu haben und die wiedergefundene Freude am Leben.

Sabine Kathani

Timo Ruhstorfer

Einleitung

Oder

„Aller Anfang ist schwer!“

Ich erreiche mein Ziel!

Ataktische Symptome und Störungen (→ siehe Glossar), insbesondere des Gehens, sind weitaus häufiger als allgemein angenommen. Sie treten bei einer Vielzahl von neurologischen Erkrankungen auf, z.B. hereditäre und idiopathische Ataxien (=erbliche Ataxien und Ataxien unbekannter Ursache), Multiple Sklerose, Schlaganfall, Parkinson, Chorea-Huntington, Störungen des Gleichgewichtes und Schwindel.

Die ataktischen Störungen zeichnen sich durch mangelnde Bewegungskoordination aus. Oft sind hiervon die Feinmotorik, das Sprechen, das Sehen und insbesondere das Gehen betroffen.

Die Fähigkeit des Gehens ist eine sehr wichtige, die der Mensch jeden Tag braucht und ausführt. Wie komplex und kompliziert diese Fähigkeit ist, merkt man meist erst dann, wenn sie gestört ist bzw. verloren geht. Dies ist oft auch der Zeitpunkt, erstmalig darüber nachzudenken, was Gehen eigentlich ist, wie es funktioniert und welche Bedeutung es hat.

Als gesunder Mensch ist man automatisch gegangen, ohne sich der Bewegungsabläufe beim Gehen bewusst zu sein. Und dies war auch gut so, denn das Leben würde nicht funktionieren ohne erlernte, automatisch ablaufende Bewegungsmuster, über die man im Alltag nicht nachdenken muss.

Die ataktische Erkrankung hat dies verändert. Das korrekte Gehen ist nicht mehr automatisch abrufbar und ohne Überlegung ausführbar. Die Fähigkeit richtig zu gehen, muss wieder erlernt werden. Dies ist Thema der Gangschule. Die Gangschule ist somit ein zentrales Element in der Physiotherapie von ataktischen Erkrankungen.

In diesem Buch werden die wichtigsten Aspekte der Gangschule für Patienten mit ataktischen Störungen praxisnah dargestellt. Der Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung und Erklärung der krankengymnastischen Übungen. Auf theoretisches Wissen wird möglichst wenig zurückgegriffen und nur das nötige Hintergrundwissen vermittelt, welches zum Verständnis der Übungen wichtig ist.

Folgende Aspekte der Gangschule werden besprochen:

Kapitel 1-3 beinhalten die für das praktische Üben unverzichtbaren theoretischen Grundlagen. Ab Kapitel 4 überwiegt der praktische Teil mit den Übungen, der den Schwerpunkt dieses Buches bildet.

Weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie wichtig die innere Einstellung, Humor und Motivation sind, habe ich zu diesem Thema einiges geschrieben und Zeichnungen hinzugefügt. Hier z.B. den Satz „Ich bin motiviert!“, den ich mir oft vorgesagt habe. Weiterhin sollen die Einschübe den Lern- und Übungsstoff auflockern und so dafür sorgen, dass er besser im Gedächtnis bleibt.

Das korrekte, gesunde Gehen wieder zu erlernen ist sehr mühsam und langwierig. Deshalb muss man sich immer wieder selbst motivieren. Hierbei hilft es, ein Ziel zu haben, für das es sich zu kämpfen lohnt. Ich selbst habe eine Heredo-Ataxie und konnte nach einem Knieunfall nicht mehr laufen. Meine Tochter malte mir dieses Bild und brachte es mit ins Krankenhaus:

Zeichnung :

Julianas großer Wunsch: Gemeinsam mit Mama Fahrrad fahren

Auf dieses Ziel habe ich hingearbeitet und es ungefähr drei Jahre nach dem Unfall erreicht.

Wieder körperlich mobil zu sein war für mich ein großes Glück und hat mir so viel Lebensqualität zurückgegeben, dass ich meine Erfahrungen und mein erworbenes Wissen anderen weitergeben möchte. Mein Wissen ist nicht vollständig - menschliches Wissen ist nie vollständig!-, aber es ist vielleicht ein hilfreicher Anfang. Deshalb habe ich dieses Buch geschrieben. Oder wie mein ehemaliger, inzwischen verstorbener Nachbar, Salesianer-Pater Konrad Boja in einer seiner Predigten sinngemäß sagte: „Niemand ist zu arm, als das er nicht etwas geben könnte; sei es Geld, Wissen, Zeit oder sein Herz. Jede Gabe ist wichtig und hilft; sei sie auch noch so klein.“

Als ich die Übungen mit meinen Krankengymnasten/innen ausprobierte und einübte, entstanden die Fotos. Sie entstanden zunächst nicht in der Absicht ein Buch zu schreiben, sondern, um für das Üben zu Hause eine Anleitung und Gedächtnisstütze zu haben. So sind die Bilder zum größten Teil im Verlauf der Übungspraxis entstanden und wurden bewusst nicht verändert. Manchen Bildern sieht man an, dass die Übungen mir die Schweißperlen ins Gesicht getrieben haben. Auch hinsichtlich der Kleidung und Frisur sieht man, dass keine Zeit vorhanden war, sich wie ein Model herauszuputzen.

Auch viele der Zeichnungen wurden nicht extra für das Buch angefertigt. Sie entstanden als Freizeitbeschäftigung und als Ausgleich in Zeiten mit viel Kummer. Die meisten der Motivationskarten habe ich für mich als Ansporn gegen Unlust und Frust gezeichnet. Ich hatte später eine ganze Box voll.

Hinsichtlich der Schrift habe ich mich für eine gut lesbare Schrift (Helvetica) in entsprechender Schriftgröße (16) entschieden, da viele Betroffene nicht nur mit „Geh-Problemen“, sondern auch mit „Seh-Problemen“ zu kämpfen haben. Das Buch soll im krankengymnastischen Alltag ein ständiger Begleiter sein, ähnlich einem Grundkochbuch in der Küche. Aufgeschlagen soll es übersichtlich und bequem lesbar sein.

Ein altes Sprichwort sagt: „Geteiltes Leid ist halbes Leid.“ Und es ist wahr: mit Hilfe geht es leichter. Holen Sie sich jede sinnvolle Hilfe, die Sie bekommen können. Falscher Stolz bringt einen nicht weiter, macht unglücklich und einsam. Mir hat z.B. meine Tochter beim Üben geholfen. Oft hatten wir dabei viel Spaß zusammen und sie war stolz, Mama helfen zu können. Die Fotos auf der nächsten Seite hat mein Mann spontan gemacht, als wir gemeinsam geübt haben.

Bilder 0.1 und 0.2:

Mama und Tochter beim Üben

Zu guter Letzt möchte ich Sie ermuntern, an sich zu glauben und nicht aufzugeben. Auch wenn es lange dauert und viele Hindernisse zu überwinden sind. Es steckt mehr in Ihnen als Sie denken; auch wenn Sie als Ataktiker bestimmt nicht mehr an den Olympischen Spielen teilnehmen werden. Aber jede Verbesserung des Gehens ist ein Gewinn fürs Leben! Denken wir an die Schnecken, die so langsame Tiere sind und doch zielstrebig ihren Salat finden.

Wichtig dabei ist, immer wieder Pausen einzulegen, damit einem nicht die Puste ausgeht. Und letztendlich ist auch der Weg zum Ziel ein Teil des Zieles! Sie werden auf dem Weg bestimmt nicht nur Mühsal erleben, sondern auch Bereicherndes und Schönes!

Viel Spaß und Erfolg beim Üben wünscht Ihnen

Ihre Angela Kindler

(Ludwigshafen 2018)

Kapitel 1:

Physiologisches Gangbild

Oder

„Wie läuft man entspannt, kraftsparend und gesund?“

Um Störungen im Gangbild gezielt behandeln zu können, muss die Kenntnis über das Gangbild des gesunden Menschen (=physiologisches Gangbild) vorhanden sein. Erst wenn ich dieses kenne, kann ich Störungen erkennen und gezielt behandeln. Dies gilt für den Therapeuten, aber auch für den Patienten. Erst wenn der Patient weiß, wo genau seine Probleme im Vergleich zum gesunden Menschen liegen, kann er gezielt und bewusst üben. Bewusstes und zielgerichtetes Üben jedoch ist eine wesentliche Voraussetzung für den Behandlungserfolg.

Deshalb wird an dieser Stelle zunächst das physiologische Gangbild vorgestellt, bevor auf die krankheitsbedingten Abweichungen sowie die geeigneten krankengymnastischen Übungen eingegangen wird.

Der physiologische Gang (→ siehe Glossar) eines gesunden Menschen gliedert sich in drei Phasen:

Gemeinsamer Stand (→ siehe

Glossar

)

Standbeinphase (→ siehe

Glossar

)

Spielbeinphase (→ siehe

Glossar

)

Diese drei Phasen des Ganges werden in diesem Kapitel ausführlich dargestellt; im Glossar findet sich eine Zusammenfassung.

Und denken Sie daran: Der Weg ist das Ziel!

Die zwei Zeichnungen auf den folgenden Seiten zeigen schematisch den Wechsel zwischen der Standbein- und der Spielbeinphase.

Erläuterungen zur Zeichnung 1:

Die Zeichnung zeigt einen ersten, vereinfachten Überblick über die Standbein- und die Spielbeinphase des Ganges, wie sie üblicherweise in der Fachliteratur zu finden ist.

Es werden schematisch die charakteristischen Merkmale der Standbein- und Spielbeinphase gezeigt. Farbig dargestellt ist jeweils das rechte Bein. Die Standbeinphase habe ich grün markiert. Wichtigstes Merkmal der Standbeinphase ist der Bodenkontakt, den das Bein in dieser Phase nie aufgibt. Dann geht das rechte Bein in die Spielbeinphase (rot markiert!). Wichtigstes Merkmal ist das komplette Abheben des Fußes vom Boden, so dass kein Bodenkontakt mehr besteht.

Zeichnung 1:

Hinweis: Die Arme wurden zwecks Vereinfachung nicht dargestellt.

Erläuterung zur Zeichnung 2:

Aus dieser Zeichnung ist ersichtlich, dass das gegenüber liegende Bein sich immer in der anderen Phase des Gangzyklus (→ siehe Glossar) befindet, also:

Befindet sich das eine Bein in der Standbeinphase, ist das andere Bein in der Spielbeinphase. Zwischen den beiden Phasen befinden sich die Übergänge. Schließlich können nicht beide Beine ohne Stütze in der Luft hängen.

Das Bein, welches sich in der Standbeinphase befindet, wird Standbein genannt. Das Bein, welches sich in der Spielbeinphase befindet wird logischerweise Spielbein genannt. Die grün markierten Beine befinden sich in der Standbeinphase, die rot markierten Beine in der Spielbeinphase.

Zeichnung 2:

Hinweis: Die Arme wurden zwecks Vereinfachung nicht dargestellt.

Gangzyklus

Aus meiner Erfahrung heraus können die Standbein- und die Spielbeinphase in der täglichen Praxis jedoch nicht isoliert von der Ausgangsposition des Gehens, dem Gemeinsamen Stand, betrachtet werden.

Normalerweise beginnt der menschliche Gang mit dem Stand und entwickelt sich auch hieraus. Ist die Ausgangsposition bereits nicht korrekt (z.B. schiefer Stand) kann auch der sich daraus entwickelnde Gang nicht korrekt und ergonomisch sein. Deshalb habe ich mich entschieden nun mit Fotos näher zu erläutern, wie sich der Gang aus dem Gemeinsamen Stand heraus entwickelt.

Die Verknüpfung aller drei Phasen (Gemeinsamer Stand, Standbeinphase und Spielbeinphase) des menschlichen Ganges wird zumeist nicht dargestellt, ist meines Erachtens aber für das praktische Üben unbedingt notwendig. Ich gehe bei der Standbein- und der Spielbeinphase besonders auf Details der Beinstellungen ein, die für das praktische Üben relevant sind. Dies sind nicht immer diejenigen, die für die Theorie relevant sind. Die wichtigen Merkmale der Stand- und Spielbeinphase bleiben jedoch immer sichtbar.

Bei der Standbeinphase bleibt der Fuß/das Bein immer im Kontakt mit dem Boden. Während der Spielbeinphase verlässt der Fuß/das Bein den Boden zeitweise komplett.

Nicht verschwiegen werden sollte an dieser Stelle, dass das hier vorgestellte theoretische Modell des Gangzyklus sich an die allgemein in Fachkreisen akzeptierte Meinung hält. Wie weiter unten in diesem Kapitel unter Abschnitt 1.3 ausgeführt, durchläuft der Fuß innerhalb der Spielbeinphase eine Abrollphase. Diese läuft nach gängiger Lehrmeinung von der Ferse über die Außenseite des Fußes, Abrollen über den Vorfuß (→ siehe Glossar) und Verlassen der Bodenfläche über die Großzehe (→ siehe Glossar) ab. Es gibt aber auch andere Modelle. U.a. das Modell, dass der Fuß nicht zuerst auf die Ferse, sondern auf den Mittelfuß/Fußballen (→ siehe Glossar)aufsetzt und sodann auch folgerichtig anders abrollt1. Ich persönlich habe mit diesem Modell keine guten Erfahrungen gemacht, hingegen mit dem Konventionellen sehr wohl.

Deshalb habe ich das konventionelle Modell meinem Buch zugrunde gelegt. Die unten in der Fußnote angegebenen Bücher zur alternativen Gangart über den Mittelfuß/Fußballen haben mich persönlich jedoch sehr zum Nachdenken angeregt und mich so bereichert. Insbesondere zu den Bereichen Sensomotorik (→ siehe Glossar) des Fußes, gutem Schuhwerk und dem Barfußgehen finden sich viele sehr gute Ansätze, die ich für mich in die herkömmliche Gangschule integriert habe.

„Sich auf den Weg machen“

Sie stehen jetzt am Anfang der Gangschule und haben einen ersten Eindruck gewonnen. Sie können sich überlegen, ob Sie weiterlesen und „Sich auf den Weg machen“ wollen, die Übungen praktisch zu erproben. Dies habe ich im konkreten

Fall gemeint mit der Redewendung „Sich auf den Weg machen“.

Symbolisch bedeutet die Redewendung aber noch viel mehr:

Sie bedeutet auch „sich geistig und seelisch auf den Weg zu machen“. Sich den Fragen zu stellen, die schwere Krankheiten und Behinderungen aufwerfen. Fragen wie: Warum muss ich leiden? Warum muss ich mich so abmühen? Sie gehören zu den schwersten Fragen des Lebens.

1