4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Birdie ist selten im Stress. Mit ihrem Freund Rafa verbringt sie ihre Wochenenden in Venedig oder Paris und auch sonst gondelt sie gerne mit ihren Freundinnen von Event zu Event. Bis Birdie aus heiterem Himmel von Rafa verlassen wird und der darauffolgende therapeutische Shoppingtrip weitreichende Konsequenzen mit sich bringt.

Und dann steht auch noch Lonny plötzlich vor ihr, den sie seit 15 Jahren nicht mehr gesehen hat.

Lonny ist selten im Stress. Abends mixt er Cocktails in der Bar eines Hotels, in seiner Freizeit widmet er sich gutem Kaffee und selbstgebranntem Schnaps. Doch eines Abends trifft er seine längst vergessene Teenagerliebe Birdie wieder. Und auch sein Vater verlangt in diesem Sommer plötzlich eine lebensverändernde Entscheidung von ihm.

Trotz des genussreichen Sommerflirts, den sich Birdie und Lonny nach ihrem Wiedertreffen gönnen, stehen am Ende des Sommers wichtige Entscheidungen über ihre Zukunft an. Bekommen die beiden eine ernsthafte zweite Chance oder werden sie im Herbst wieder getrennte Wege gehen?

"Gefühlvoll" ist ein humorvoller Second Chance-Liebesroman mit kulinarischen Küssen und Genüssen, Vanilleeisnächten, einem entzückenden Bistro mitten im Wiener Naschmarkt-Grätzl und purer Sommerstimmung zum Lesen.

"Gefühlvoll" ist der dritte Teil der "Sinnvoll"-Serie. Du musst die ersten beiden Teile nicht gelesen haben, um dieses Buch hier genießen zu können.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Gefühlvoll

EINE ZWEITE CHANCE FÜR DIE LIEBE

KATRINA VERDE

Copyright © 2023 by Katharina Sabetzer

Alle Rechte vorbehalten

Die in diesem Buch dargestellten Figuren und Ereignisse sind fiktiv. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder toten realen Personen ist zufällig und nicht von der Autorin beabsichtigt.

Kein Teil dieses Buches darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder in einem Abrufsystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise elektronisch, mechanisch, fotokopiert, aufgezeichnet oder auf andere Weise übertragen werden.

Mail: [email protected]

Web: www.katrinaverde.at

Lektorat: Renate Rosner

Covergestaltung: Sibylle Exel-Rauth

Inhalt

Was bisher geschah

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Epilog

Weitere Teile der Sinnvoll-Serie

Weitere Geschichten von Katrina Verde

Vielen Dank

Über Katrina Verde

Was bisher geschah

Der Sommer am Naschmarkt geht weiter! Vielen Dank, dass Du den dritten Teil meiner „Sinnvoll“-Serie liest! Du musst die ersten beiden Teile der Serie nicht gelesen haben, um dieses Buch unterhaltsam zu finden.

Damit Du in jedem Fall unkompliziert einsteigen kannst (oder damit Du Dich an die bisherigen Geschichten erinnern kannst, falls Du die ersten beiden Teile schon vor Längerem gelesen hast), hier ein kurzer Abriss der wichtigsten Personen und Geschehnisse:

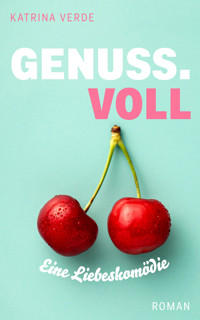

Im ersten Teil der Reihe, „Genussvoll“, zieht der Koch Fred in die Nachbarwohnung von Eliza ein und inmitten von Kirschküssen, Kaffeetrüffeln und zahlreichen genussvollen Momenten lernen sich die beiden kennen. Und lieben.

Im Zuge des ersten Bands verliert Fred seinen Job als Koch in einem Szenelokal, lernt aber über Eliza den Bäcker Ivo kennen, mit dem er schlussendlich gemeinsam das Bistro Endlich satt eröffnet.

Im zweiten Teil der Serie, „Handvoll“, kämpft Ivo um Rosas Herz, unter anderem mit Vanillecroissants und täglichen Spaziergängen über den Naschmarkt. Rosa wohnt mit ihrer Tochter Viola im gleichen Haus wie Fred und Eliza, aber erst ein gemeinsamer Ausflug in die Wachau (und sehr viel 80er-Jahre-Musik) lässt die beiden auf ihr Happy End zusteuern.

Dieses Buch hier startet ein gutes Jahr nach Ivos und Rosas Geschichte und wir kehren unter anderem häufiger ins Endlich satt zurück. In Freds und Ivos Bistro arbeiten ein junger Student, den alle Herr Andi nennen, und Lavendel, mit dem sich Ivo während seiner Frühschichten in der Backstube angefreundet hat, nachdem Lavendel (im zweiten Teil der Serie) immer wieder im Hinterhof des Lokals die Morgenstunden abgewartet hatte.

So zurückhaltend Lavendel allen Menschen gegenüber anfänglich ist, so unmittelbar scheint seine Freundschaft zu Herrn Andi zu sein. Oder vielleicht sind es auch einfach nur Frühlingsgefühle …

Im Zentrum dieses Buchs hier steht jedenfalls Freds bester Freund Lonny, der eigentlich immer sehr entspannt wirkt. Und der bekannt ist für seine selbst gebrannten Schnäpse, die meist Freds Abenteuer begleiten … oder auslösen – aber das ist eine andere Geschichte.

Und weil in meinen Büchern immer die Rede vom Naschmarkt-Grätzl ist: In Wien ist ein Grätzl ein kleiner Stadtteil innerhalb eines Bezirks, hier eben die unmittelbare Gegend rund um den berühmten Wiener Naschmarkt mit seinen Obst- und Gemüseständen, wo die frische Ware lauthals feilgeboten wird und man in einer Duftmischung aus Gewürzen und frischen Blumen und Schokolade und Obst und Käse und Falafeln und vielem, vielem mehr durch die engen Gänge lustwandeln kann.

In diesem Sinne wünsche ich Dir eine genussvolle Reise ins sommerliche Wien und viel Spaß beim Lesen!

Katrina Verde - Wien, im Juni 2023

Prolog

LONNY

Juli 2005, kurz vor den Sommerferien

Ushers „Yeah“ drang durch die Tür, wann immer irgendeiner meiner Schulkollegen aus dem Lokal nach draußen stolperte. Es war zwar spät, aber immer noch nicht gänzlich finster, und seit geraumer Zeit konnte man bei den meisten meiner Freunde die Art der Fortbewegung tatsächlich nur mehr als ein Stolpern bezeichnen.

Es würde eine lange Nacht werden.

Vor allem, wenn mich Birdie noch länger warten ließ.

Ich sah ungeduldig die Straße auf und ab. Und nochmals hinauf und wieder hinab. Aber es war einfach niemand zu sehen.

Der DJ wechselte zu einem anderen Song und lautes Jubeln tönte auf die Straße. Die Tür hinter mir öffnete sich ein weiteres Mal und wieder spülte es einige Leute auf die Gasse, Gläser in Händen. Stolpernd.

„Auf den Sommer!“, brüllte mir mein bester Freund Fred lauthals ins Ohr, warf seinen Arm um meine Schulter und sprang neben mir auf und ab. Wie im Fußballstadion.

Ich sprang mit. Warum auch nicht?

„Das werden die besten Ferien aller Zeiten!“, brüllte Fred und eine kleine Runde neben der Tür stimmte ihm grölend und mit erhobenen Gläsern zu.

„Warum trinkst du nichts?“, fragte mich Fred, als sich die Menge wieder beruhigt und ihren eigenen Gesprächen zugewandt hatte.

Ich hielt ihm meine halbvolle Bierflasche als Antwort unter die Nase.

„Birdie kommt gleich …“, sagte ich und um Freds Augenrollen nicht sehen zu müssen, drehte ich mich weg, klappte mein Telefon nochmals auf, als hätte ich in den vergangenen 35 Minuten nicht schon jeden erdenklichen Augenblick das Display kontrolliert.

Aber nichts. Kein SMS. Kein Anruf.

„Alter“, fing Fred sofort mit der gleichen Litanei an, die ich mir seit ein paar Wochen täglich anhören durfte. Freds Frühlingsliebschaft mit Susanne aus der Parallelklasse hatte es von den Osterferien gerade mal bis Pfingsten geschafft und nach einigen Tagen des Schmollens hatte Fred beschlossen, dass die Trauerphase vorbei war – und hatte somit gleichzeitig den besten Sommer aller Zeiten ausgerufen. Fred war jetzt Single – und am liebsten wäre es ihm, wenn ich es auch wäre.

Aber Birdie und ich hatten endlich mal eine gute Phase.

Ich kannte Birdie schon so lang, dass ich mich an gar keine Zeit ohne sie erinnern konnte. Birdie war in der gleichen Gruppe meines Kindergartens, sie saß in der Volksschule vier Jahre lang drei Reihen hinter mir und wir gingen fast täglich etwa zwei Drittel unseres Schulwegs gemeinsam.

Als wir uns mit zehn Jahren am ersten Tag im neuen Gymnasium vor der Schule trafen und niemanden, niemanden, niemanden kannten, waren wir verwirrt und schüchtern (zumindest ich) nebeneinander stehen geblieben, bis wir erfuhren, in welche Klassenzimmer wir zu gehen hatten. Birdie hatte immer schon mehr Überblick als ich gehabt und so hatte sie mich an diesem einen ersten Schultag an der Hand genommen, während wir uns durch die Menge an Schülern durch das breite Stiegenhaus ins Schulgebäude geschoben hatten.

Erst im Klassenzimmer trafen wir alte Bekannte aus unserer bisherigen Schule wieder, aber da hatte Birdie für uns bereits einen Tisch ausgesucht und so saß ich seither jedes Jahr in jedem Klassenzimmer neben ihr, immer am mittleren Tisch an der rechten Wand. Birdie behauptete, das wäre der beste Platz im Klassenzimmer. Man hätte den gesamten Raum im Blick und wäre dennoch mittendrin im Geschehen.

Mir war es nur recht, ich verschlief die halben Schulstunden ohnehin zumeist – und da war es perfekt, am Platz zwischen Birdie und der Wand gut gestützt vor mich hinzudösen.

In den meisten Jahren, seit ich Birdie kannte, hätte ich vermutlich kein einziges Mal behauptet, dass wir Freunde waren. Wir sprachen nicht einmal sonderlich häufig miteinander, außer die üblichen organisatorischen Dinge, wie man sich eben in der Schule unterhielt.

„Die Mathehausübung war soo schwer, oder?“ (Birdie)

„Mmmh.“ (ich)

„Darf ich sie abschreiben?“ (Wieder ich, fünf Minuten später.)

Seit ein paar Jahren trafen wir uns auch nicht mehr regelmäßig auf dem Schulweg, was hauptsächlich an meiner Wecker-Intoleranz lag, die mich täglich verschlafen ließ.

Nicht, dass ich großartig was verpassen würde in den ersten fünfzehn Minuten nach dem Läuten.

Aber obwohl wir eher gewohnheitsmäßige Sitznachbarn als Freunde waren, hatte es Birdie geschafft, bei all meinen relevanten Meilensteinen der vergangenen Jahre eine zentrale Rolle zu spielen.

Sie saß im Publikum, als ich den ehrgeizigen Toni das erste und einzige Mal im 100-Meter-Lauf besiegt hatte.

Sie war dabei, als es mich im Schikurs auf der Buckelpiste zerlegt hatte. Und sie war es auch, auf die die Flasche zeigte, als ich am selben Schikursabend beim Flaschendrehen das erste Mal jemanden küssen sollte.

Im nächsten Schuljahr gratulierte mir Birdie als erste zu meinem sensationellen Sehr Gut auf die erste Lateinschularbeit und tröstete mich mit einem nonchalanten Schulterzucken über meine erste verhaute Matheschularbeit hinweg.

Sie war natürlich auch dabei, als ich mir nach meinem ersten Liebeskummer-Rausch (nach einem intensiven Sommerflirt im Italienurlaub) die Seele aus dem Leib gekotzt hatte. Und dann auch Jahre später wieder, nachdem ich mithilfe von Bier vergessen wollte, dass die Wiener Austria die Fußball-Meisterschaft gewonnen hatte. Was im Rückblick der fast nachhaltigere Schmerz gewesen war als der Kater am nächsten Tag.

Es war genau drei Tage nach diesem grauenhaften Fußballdesaster gewesen, als Birdie und ich uns das erste Mal geküsst hatten. So richtig. Ganz ohne Flaschendrehen.

Die ganze Stadt war damals vom traditionellen Maiaufmarsch weiter in den Prater gezogen, nur wir hatten uns durch die Innenstadt treiben lassen, ziellos und planlos. Birdie hatte ständig vor sich hin geplaudert, ständig irgendetwas erzählt: Sie hatte die in den Auslagen ausgestellte Kleidung besprochen, sie hatte von einer Freundin berichtet, die angeblich unsterblich in Fred verliebt war (wobei ich mir sicher war, dass Fred die Freundin nicht einmal kannte, aber das war eine andere Geschichte). Und plötzlich, mitten in der Dorotheergasse, hatte sich Birdie zu mir umgedreht und gesagt: „Du weißt, dass alle behaupten, wir seien zusammen, ja?“

„Warum?“, hatte ich gefragt, ein deutliches Zeichen meiner Intelligenz und auch meiner sozialen Kompetenz. Ich hatte meine Augen verdreht und über mich gelacht, dann den Kopf geschüttelt, meine Schultern geschüttelt, alles im Versuch, das plumpe „Warum?“ ungeschehen zu machen.

Aber Birdie hatte bereits die Stirn gerunzelt und mich streng angesehen. „Warum nicht?“

„Du magst mich ja nicht mal besonders!“, hatte ich zurückgegeben.

Für ungefähr eineinhalb Sekunden war Birdie sprachlos – ein Novum in unserer gemeinsamen Geschichte.

Dann hatte sie aufgelacht und sich langsam nach vorn gebeugt … und, wie soll ich das am besten beschreiben? Das Flaschendrehen war bei Weitem nicht vielversprechend genug gewesen.

Ich gab alles, was ich an Kusstechnik bis dahin erlernt hatte und ich hätte schwören können, dass jemand auf der anderen Straßenseite anerkennend gepfiffen hatte. Voller Stolz wollte ich einfach gar nicht mehr aufhören, Birdie zu küssen, aber sie hatte sich irgendwann doch mit roten Wangen zurückgelehnt und mir auf die Schultern geklopft. „Müssen wir ja niemandem erzählen, dass wir uns jetzt auch küssen“, hatte sie dann gesagt und meine Hand genommen.

Im darauffolgenden Sommer, der wenige Wochen später begonnen hatte, küssten Birdie und ich uns an den meisten Abenden, nachdem wir Pfirsichspritzer getrunken hatten, heimlich hinter dem Lokal und dann nochmals auf dem Nachhauseweg.

Und wir küssten uns gut versteckt im Stadionbad hinter der Umkleide, bis uns der Bademeister wieder ins Wasser scheuchte.

Wir küssten uns, wann immer Birdie zufällig bei mir zu Hause oder im Café meines Vaters vorbeigekommen war. Obwohl ich mir heute nicht mehr so sicher war, wie „zufällig“ ihre Besuche damals tatsächlich waren.

Im darauffolgenden Schuljahr saßen Birdie und ich wieder nebeneinander. Selbst dann noch, als sie wenige Tage nach Schulbeginn Hand in Hand mit dem ehrgeizigen Toni ins Klassenzimmer kam und mir mitten in der Geschichtestunde flüsternd erklärte, wie verliebt sie doch in den Toni sei und wir uns deshalb nicht mehr küssen dürften.

Noch bevor ich antworten hatte können, wurde ich zu einer mündlichen Wiederholung aufgerufen, die ein Desaster für sich war.

Fred, der als einziger von unserer heimlichen Küsserei Bescheid gewusst und diese den ganzen Sommer über kopfschüttelnd begleitet hatte, schüttelte auch an diesem Tag nur seinen Kopf und murmelte etwas, das er in den vergangenen Wochen von Sydney Bristow in „Alias“ gelernt hatte – Freds damalige Quelle aller Lebensweisheiten.

Birdie und ich küssten uns in den darauffolgenden Jahren weiterhin immer wieder mal. Natürlich ebenso an jenem Abend im November, nachdem sie vom ehrgeizigen Toni verlassen worden war. Aber auch sonst ab und zu, ganz ohne Grund und Anlass. Manchmal war es ein kalter Dezembernachmittag gewesen und wir hatten uns auf dem Heimweg von der Schule getroffen. Manchmal war Birdie auch einfach bei mir vorbeigekommen und hatte ihre Hausübungen gemacht, während ich Musik gehört hatte.

Diese Küsse waren mir immer die liebsten gewesen. Birdie war ans Fußende meines Betts gelehnt mit verschränkten Beinen gesessen, hatte sich irgendetwas notiert, herumgeblättert und nachgeschlagen. Ich hatte ihr einfach zugesehen, während aus meinen Kopfhörern U2 dröhnte. (Ich ging damals durch eine exzessive U2-Phase, was – wie sich herausstellte – der perfekte Soundtrack für die Zeit mit Birdie war.)

Mit Bono im Ohr sah ich zu, wie sich Birdies Stirn immer wieder mal kurz in Falten legte, wie sie leicht auf ihre Unterlippe biss, während sie etwas nachschlug, und wie sich ihr Gesicht aufhellte, bevor sie weiterschrieb. Manchmal drehte sie ihre langen blonden Haare erst um ihre Finger, dann ums Handgelenk, bis sie den Knoten schließlich mit einem Haargummi und mehreren Bleistiften auf ihrem Hinterkopf fixierte.

Irgendwann inmitten ihrer Konzentration hatte sie jedoch immer auch ihre Bücher zur Seite geräumt und sich langsam neben mich gelegt. Sie hatte ihr Ohr an meine Kopfhörer gehalten und mir dann zugelächelt.

„Du bist so anders“, hatte sie an einem dieser Nachmittage geflüstert und mich dann ganz sanft, ganz zärtlich geküsst.

Beinahe hätte ich vergessen, weiterzuatmen, meine Sinne und mein Verstand waren gleichermaßen ausgeschalten. Überfordert.

Fred hatte nur die Augen verdreht und den Kopf geschüttelt, wann immer ich von Birdies Küssen erzählt hatte.

Irgendwann während des aktuellen Schuljahrs hatte sich aber dann schließlich doch etwas verändert. Vielleicht lag es daran, dass Birdies Großmutter in die Wohnung ihrer Familie gezogen war. Vielleicht lag es an den Weisheiten von Lorelai Gilmore, die die ganze Schule seit Monaten in jedem Augenblick zu zitieren schien (Fred allen voran, natürlich).

Jedenfalls küssten Birdie und ich uns nicht mehr nur heimlich, sondern sogar am Schulhof und in der Pause. Auf dem Nachhauseweg und an allen Nachmittagen, an denen Birdie ihre Hausübung am Fußende meines Betts machte.

Seit Februar waren das sehr, sehr, sehr viele Nachmittage gewesen.

Aber nun, heute, an diesem Abend wenige Tage vor dem Beginn der Sommerferien, ließ sie auf sich warten und auch wenn Fred wieder nur den Kopf schüttelte und die Augen verdrehte, nagte in meinem Bauch ein unangenehmes Gefühl, das ich nicht kannte. Es war beinahe so, als wäre ich genervt. Ähnlich genervt wie an jenen Abenden, an denen ich meine Eltern durch die Zimmertür, durch die Kopfhörer hindurch, über Bonos Stimme hinweg streiten hörte.

Aber das passte nicht zusammen, also nippte ich an meinem Bier und versuchte Fred auszublenden, der mir jedoch mehrmals gegen die Schulter stieß.

„Alter …“, raunzte ich. Genervt, eben.

„Schau doch“, sagte Fred und deutete die Straße hinauf.

Eine Gruppe Menschen kam auf uns zu und ich erkannte Birdie sofort. So wie ich auch den ehrgeizigen Toni gleich erkannte. Und den Arm, den er weitaus mehr als freundschaftlich um sie gelegt hatte.

Ich starrte auf die Gruppe, regungslos, blendete Freds wütendes Schnauben und rechthaberisches Seufzen aus. Ich wollte nicht hören, dass er recht gehabt hatte. Natürlich hatte er recht gehabt.

Natürlich waren die vergangenen Wochen wieder nur eine Phase gewesen.

Die schönste bisher, aber eben mit Ablaufdatum. Wie immer.

Wenige Meter vor mir blieben Birdie und der ehrgeizige Toni stehen und küssten sich mit einer Intensität, als hätten sie seit dem Frühstück nichts mehr gegessen. Die anderen Leute zogen an Fred und mir vorbei, ein oder zwei klopften mir mitfühlend auf die Schultern. Birdies Freundinnen kicherten hämisch.

„Lass uns gehen“, sagte Fred und zog an meinem Oberarm. Ich schüttelte ihn ab.

Machte einen Schritt.

Dann noch einen.

Ich fühlte meine Beine kaum, die Kniekehlen schon gar nicht.

„Birdie“, sagte ich mit überraschend ruhiger Stimme.

Birdie löste sich aus der Schmuserei, aber nicht aus der Umarmung. Ihr Blick war ähnlich glasig wie der von allen rund um uns herum.

Sie sah mich und lächelte.

„Apollon“, sagte Birdie dann, nannte mich bei meinem verhassten vollen Namen. „Der Gott des Frühlings …“

„Unter anderem“, antwortete ich aus einem Anfall von wahnwitziger Rechthaberei heraus, fing mich aber gleich wieder: „Was soll das?“

„Was meinst du?“, fragte sie mich, immer noch die Arme um den ehrgeizigen Toni gelegt, der mittlerweile ihr Kinn aufzufressen schien.

Ich deutete wild auf die beiden.

„Na, die Sommerferien gehen jetzt los!“, erklärte Birdie, als würde all das Sinn machen. Dann zog sie den ehrgeizigen Toni hinter sich her ins Lokal.

* * *

Als ich um kurz nach Mitternacht nach Hause kam, schlich ich mich so leise wie möglich in die Wohnung. Fred und ich hatten bald nach Birdies Erscheinen das Weite gesucht, hatten uns auf dem alten Kinderspielplatz auf die Schaukeln gesetzt und über alles und nichts gesprochen. Fred hatte große Pläne rund ums Essen und erzählte mir von Rezepten, die er unbedingt ausprobieren wollte. Ich hörte ihm nur halb zu, in Gedanken an die unerwartete Wende, die meine Sommerferienpläne vor wenigen Stunden genommen hatten.

In der Küche trank ich im Dunkeln ein Glas Wasser und starrte eine Zeit lang auf die spärlich beleuchtete Straße draußen. Im Haus gegenüber brannte Licht im 5. Stock. Zwei Häuser daneben standen alle Fenster einer Wohnung offen, ganz ohne Licht dahinter, nur ab und zu sah man eine Zigarette aufglimmen, sich der Dunkelheit entgegenstemmend. In der Wohnung darüber flimmerte es bläulich hinter den Fensterscheiben, hier sah wohl jemand fern. Oder war vor dem Fernseher eingeschlafen.

Als ich mich in mein Zimmer schleichen wollte, sah ich, dass auch aus unserem Wohnzimmer bläuliches Licht flimmerte. Aber meine Mutter war hellwach, als ich meinen Kopf durch die Tür in den Raum steckte.

„Wir müssen reden“, sagte sie und nahm einen Schluck aus einem Weinglas.

Eins

LONNY

Viele, sehr viele Jahre später

Ich schwitzte. Und ich bereute jede einzelne Entscheidung meines Lebens, die mich genau hierher in diesen Moment geführt hatte. In dieses stickige, von der Morgensonne aufgebackene Zimmer, an dessen Wand irgendetwas hing, das mich blendete. Waren das Herzen an Schnüren?

Ich kniff meine Augen zusammen. Irgendwoher musste Luftzug kommen, denn die mutmaßlichen Herzen bewegten sich leicht, reflektierten das Sonnenlicht zum Teil an die Decke und zum Teil direkt in meine Augen.

Und ich schwitzte.

Mein rechter Arm war halb taub und mein Hirn startete nur sehr, sehr langsam in den Tag (der – am Tageslicht gemessen – bereits sehr, sehr weit fortgeschritten sein durfte). Ich bewegte mich leicht und behutsam, erntete dafür aber nur ein Seufzen. Eine Leintuch-gedämpftes Seufzen wohlgemerkt.

Ich unterdrückte ein frustriertes Grunzen, das mir im Hals brannte. Ich musste so schnell wie möglich das Weite suchen, bevor sie aufwachte.

Bevor mir der blitzende und blendende Deko-Vorhang aus Herzen gänzlich das Augenlicht raubte.

Ich robbte langsam und so geräuschlos wie möglich aus dem Bett, fand meine Hose, mein T-Shirt, meine Socken … verdammt noch mal, wo waren meine Boxershorts? Auf Zehenspitzen balancierend drehte ich mich hin und her, suchte fieberhaft den Boden ab und ließ mich dann sehr, sehr langsam auf meine Knie fallen, um unter dem Bett nachzusehen.

Nichts.

Keine Shorts.

Der ganze Raum war übersät mit Zierpölstern, Kuscheldecken und anderem Unrat, aber meine Boxershorts hatten sich in Luft aufgelöst.

Ich lüpfte die Bettdecke ein Stück weit, dann noch ein Stück, dann noch ein … und traute meinen Augen nicht!

Irgendwann mitten in der Nacht musste sich die Holde meine Shorts geschnappt und einfach angezogen haben!

Wo gab’s denn sowas?

Würde ich jemals in einer nächtlichen Verwirrung nach ihrem Slip … –

Nein, ich stoppte meine irrlaufenden Gedanken. Die Empörung war es einfach nicht wert. Ich atmete tief durch. Manchmal musste man eben Opfer bringen. Diesmal waren es meine Boxershorts, die ich bedauerlicherweise zurücklassen musste.

Hauptsache, ich kam unbemerkt davon.

Ich trippelte leise durch die Zimmertür nach draußen, durch die restliche Wohnung, obwohl ich davon ausging, dass hier sonst niemand … –

„Auch schon munter?“, fragte eine biestige, aber amüsierte Stimme links hinter mir.

Ich drehte mich langsam um, zog die Schultern hoch und bemühte mich um ein freundliches Lächeln.

Im Türstock zwischen Vorzimmer und Küche stand eine dunkelhaarige Frau und löffelte aus einem Vanillejoghurtbecher, während sie mich mit hochgezogener Augenbraue musterte.

„Ich schon“, gab ich zurück. „Brüdlgü leider noch nicht“, murmelte ich so unauffällig wie möglich über den Namen der in meinen Shorts schlafenden Holden hinweg.

Das ließ jedoch beide Augenbrauen der Joghurt-Frau in die Höhe schießen. „Du kennst ihren Namen nicht?“, fragte sie mich schockiert.

„Doch, natürlich!“, antwortete ich und lächelte jenes Lächeln, das anstrengende Kundschaft in der Bar, in der ich arbeitete, normalerweise besänftigen konnte. Ich fischte mein Haarband aus der Hosentasche und band mir meine Haare zusammen. Für einen Augenblick fixierte die Joghurt-Frau meinen Bauchnabel, der wegen des hochgerutschten T-Shirts zu sehen war, dann warf sie mir wieder einen vernichtenden Blick zu.

Es war Zeit, den Rückzug anzutreten.

„Schönen Tag noch!“, wünschte ich der Mitbewohnerin, schlüpfte in meine Turnschuhe und suchte so schnell wie mögliche das Weite.

* * *

„Du bist zu spät“, grummelte Arthur, gerade als ich mir die Schürze mit dem goldbestickten Goldie’s-Logo festband. Ich ignorierte ihn und fixierte die Fliege, die wir während der Arbeit tragen mussten. Ich hatte keine Ahnung, wie spät es war, also hatte ich auch keine Ahnung, ob ich pünktlich bei der Arbeit angekommen war. Es war ohnehin egal, die Bar hatte noch nicht geöffnet und die für den Abend nötigen Vorbereitungen konnte ich – sogar verspätet – wie im Schlaf erledigen.

Arthur leitete die Abendschicht im Hotel, zu dem das Goldie’s gehörte, und ich konnte schwören, dass er jeden Abend, an dem ich Dienst hatte, nur deshalb in unserer Garderobe stand, um mir einen Hinweis zu geben, ob ich zu früh oder zu spät dran war.

Egal, wie man es machte, passte es nicht. Egal, wie ich es machte, passte es nicht.

Zum Glück war es den Gästen wenigstens egal, wann ich zur Arbeit erschien, solang die Bar rechtzeitig öffnete und sie den Rotwein in der richtigen Temperatur serviert bekamen, mit mir über den Espresso fachsimpeln konnten oder versuchten, mich von einer besonderen Tonic-Marke zu überzeugen, von der ich bestimmt noch nie gehört hatte. (Spoiler Alert: Hatte ich zumeist sehr wohl. Und es gab einen Grund, warum wir diese Marke nicht führten.)

Die größte Anstrengung bei meiner Arbeit war es jedoch nicht, diese Gespräche zu führen, sondern währenddessen nicht stets einen Gesichtsausdruck zu ziehen wie dieses eine Emoji mit dem schiefen Mund, bei dem nur ein Mundwinkel nach oben ragte.

Meinen zweiten Mundwinkel dazu zu bringen, ebenso nach oben zu zeigen, den Gästen ein freundliches Lächeln zu präsentieren, das war die hohe Kunst des Lebens hinter der Bar.

Und mit diesem Lächeln im Gesicht hatte ich mich heute Mittag schon aus einer fremden Wohnung geschlichen und nun wandte ich mich damit an Arthur, nickte ihm zu und marschierte in die Bar, um meine Arbeit zu beginnen.

Zwei

BIRDIE

Ich schwitzte. Und ich bereute jede einzelne Entscheidung meines Lebens, die mich genau hierher in diesen Moment geführt hatte. In dieses stickige, enge Foyer des Brautmodengeschäfts in der Innenstadt, wo ich auf Vroni zu warten hatte, die gerade das zwölfte Brautkleid anprobierte.

Das zwölfte!

Man konnte fast meinen, sie wählte bereits für ihre zweite oder dritte Hochzeit aus, so viele Modelle standen zur Auswahl.

Noch dazu war der Prosecco warm und hatte in den vergangenen dreißig Minuten deutlich an Sprudel verloren.

Durch den Vorhang, hinter dem Vroni und die Verkäuferin vor siebenundzwanzig Minuten verschwunden waren, drang Stimmengewirr und aufgeregtes Gemurmel, aber es zeichnete sich weiterhin keine Bewegung ab.

Ich stand von dem gepolsterten Stuhl, der den Raum noch wärmer zu machen schien, auf und zählte zum fünften Mal die Anzahl der Schritte zwischen dem Verkaufsraum und dem Vorhang. Dann zählte ich die Schritte zwischen Vorhang und der Tür, auf der ein schiefer Zettel mit „Staff only“ klebte. Ich blieb einige Augenblicke stehen und lüftete mein gepunktetes Kleid. Dann zählte ich die Schritte bis zum Polstersessel und ließ mich wieder darauf fallen.

Ich nahm mein Telefon zur Hand und probierte zum siebten Mal den gleichen Shot von mir auf dem Polstersessel und wie sich das Proseccoglas im Wandspiegel mir gegenüber spiegelte. Aber selbst beim siebten Mal sah das Foto amateurhaft aus. Ich probierte ein paar Filter durch, suchte nach Musik für ein Reel, fand nichts und legte mein Telefon wieder zur Seite.

Drei Minuten waren in der Zwischenzeit vergangen.

Der Prosecco schmeckte immer noch nicht besser.

Ich öffnete Instagram und scrollte über die einzelnen Postings hinweg, ohne sie mir genau anzusehen. Was interessierte mich die Mode für den Herbst, wenn sich jeder Zentimeter Stoff auf meiner Haut wie ein Brandbeschleuniger anfühlte? Was interessierte mich irgendeine schreckliche Nachricht aus irgendeinem entlegenen Teil der Welt, wenn ich … – Oh! Wie sich diese zwei Kaninchen um das Salatblatt stritten! Like.

Wie hieß schnell nochmals die Freundin von Joaquin Phoenix? Scroll.

Oooh, diese Schuhe waren ja süß! Like.

No matter what people think of you, always keep singing your own song. #motivation #choosekindness. So true! Like. Und gespeichert.

35 Posts später waren nur weitere drei Minuten vergangen und ich war bereit, die Wände hochzulaufen.

Ich zählte noch einmal die Schritte zwischen dem Polstersessel und der Tür und ließ mich frustriert ein weiteres Mal auf den überhitzten Stuhl fallen.

Ich griff wieder zu meinem Telefon und schrieb Rafa mit der Frage, wo wir uns heute zum Abendessen treffen würden.

„Bin heute mit den Jungs unterwegs, Baby“, schrieb er zurück und ich verdrehte zweimal die Augen. Ich hasste es, wenn er mich „Baby“ nannte. Und ich hasste es, wenn er „mit den Jungs“ unterwegs war. Die „Jungs“ waren zwei seiner Arbeitskollegen, die Single waren und vor nichts und niemandem Halt machten.

„Was heißt das?“, antwortete ich, obwohl ich genau wusste, was es hieß: Ich musste mich selbst ums Abendessen kümmern und Rafa würde sich vor morgen Mittag nicht bei mir melden. Aber auf die Rosen, die ich morgen wieder bekommen würde, freute ich mich. Die gaben immer ein ganz gutes Fotomotiv ab. Musste ja keiner wissen, dass … –

Der Vorhang raschelte und Vroni erschien endlich in ihrem nächsten Brautkleid, ein leichter Schweißfilm auf ihrer Stirn. Ich wollte mir gar nicht ausmalen, wie heiß ihr erst sein musste, wenn ich hier im Sitzen schon kaum Luft bekam.

„Du siehst wunderwunderschön aus!“, rief ich mit dem authentischsten Enthusiasmus aus, der mir bei der zwölften Kleidvariante über die Lippen kam.

„Ich weiß!“, lächelte Vroni.

„Das ist es jetzt, oder?“, fragte ich. „Das ist das Beste!“

Vroni legte ihre Stirn in Falten. „Meinst du?“ Sie sah mich mit dieser unschuldigen Miene an, die sie so häufig aufsetzte, bevor sie mir irgendeine Gemeinheit um die Ohren warf.

„Es erinnert mich ein wenig an das Kleid, das du damals…“, sie ließ den Satz offen und strich über ihre paillettenbesetzte Taille.

Ich atmete so dezent wie möglich tief durch und versuchte mich daran zu erinnern, warum ich mich eigentlich irgendwann einmal darüber gefreut hatte, Vronis Trauzeugin zu sein.

Natürlich war sie genau so eine Braut, die mich an einem der heißesten Tage des Jahres zur Brautkleidanprobe mitnehmen würde und dabei mindestens zwölf Modelle vorführte. Und natürlich würde sie meine physische Erschöpfung, allein schon aufgrund der ausdauernden Anwesenheit und des mangelnden Proseccos, auszunutzen versuchen, indem sie mich an meine eigene Brautkleidanprobe und meine eigenen Hochzeitspläne erinnerte. Jene Pläne, die sich vor ziemlich genau sechs Jahren genauso wie der hoffnungsfrohe Bräutigam und ein guter Teil unseres Hochzeitsbudgets (des Hochzeitsbudgets, das mein Vater zur Verfügung gestellt hatte) in Luft aufgelöst hatten.

Aber das war eine alte Geschichte. Ich war darüber hinweg. Ich lieb- … ich war jetzt mit Rafa zusammen, der mir regelmäßig Rosen schenkte. Da war doch ein Anprobemarathon mit Seitenhieb gut auszuhalten.

Oder?

Ich legte meine Stirn theatralisch in Falten. „Findest du?“, fragte ich mit all der Ernsthaftigkeit und Unschuld, die mir in der brütenden Hitze möglich war. „Das Modell wäre dann ja tatsächlich schon fünf, nein sechs Jahre alt.“ Ich ließ meine Augenbrauen etwas länger in der Luft, als es sich angenehm anfühlte, aber bei Vroni musste man gewappnet sein.

„Du bist so tapfer, dass du das mit mir mitmachst“, sagte Vroni und verzog ihren Mund zum schmollenden Duckface.

„Für dich jederzeit!“, sagte ich und strahlte sie an. „Für dich jederzeit!“

Drei

BIRDIE

Der nächste Tag war einer jener Tage, an denen man am Abend dachte, man hätte in der Früh besser nie das Bett verlassen. Schon dass ich mit Kopfschmerzen erwacht war, hätte mir ein Hinweis sein sollen.

Es hatte am Vortag noch zwei weitere Kleidanproben gedauert, bis wir endlich das Brautmodengeschäft verlassen konnten. Nach dem vierzehnten Kleid hatte Vroni nämlich endlich beschlossen, dass wir in diesem Geschäft nicht fündig werden würden, was mich (und bei näherer Betrachtung auch das Verkaufspersonal) deutlich erleichterte. Endlich wieder an der frischen Luft war ich kurzfristig übermütig geworden und hatte mich von Vroni zu einem Ausflug in eines dieser schicken Lokale auf der Tuchlauben überreden lassen, wo ich mehrere Martinis gegen die Hitze getrunken hatte. (Don’t try this at home! Martinis gegen den Durst zu trinken, war wahrlich keine gute Idee!)

Vronis ehemalige Studienkollegin, die vor einem halben Jahr an der Grenze zwischen Innenstadt und drittem Bezirk eine Galerie eröffnet hatte und sich seither nur mehr Phoebe rufen ließ, war im Laufe des Abends zu uns gestoßen, was ein weiterer Grund für einen weiteren Martini gewesen war – und definitiv ein weiterer Grund für meine Kopfschmerzen heute Morgen.

Ich tastete mich schläfrig ins Badezimmer, gähnte lauthals, da ich vermutlich ohnehin die einzige im Haus war. Außer Beatrice, der Haushälterin meiner Eltern, aber die war es gewöhnt, mich zu überhören. In meiner Hausapotheke fand ich keine Schmerztabletten, also wühlte ich mich durch drei meiner Handtaschen, bis mir einfiel, dass ich bei meinem letzten Kurztrip nach Paris eine kleine Tasche mit Medikamenten gepackt hatte, die vermutlich immer noch im Koffer lag.

Vor meinem Kasten streckte ich mich nach oben, zog am Koffer, der sich irgendwo verhakt hatte und zum ungefähr vierten Mal an diesem Morgen verfluchte ich alle meine Entscheidungen des Vortags, vor allem jene, Martinis gegen den Durst zu trinken.

Mit weniger Martini-vernebeltem Gehirn hätte ich vermutlich kein weiteres Mal am verkeilten Koffer gezerrt, so aber kam er schließlich – endlich – aus dem obersten Fach meines Kastens herausgeschossen und riss einen dunkelblauen Schuhkarton mit sich, dessen Deckel noch im Flug vom Karton fiel. Und der gesamte Inhalt verteilte sich über den Fußboden.

Und was für Inhalt das war!

Kennen Sie diesen Moment, wenn sich plötzlich die Vergangenheit ganz unvermutet anschleicht und einen auf eine Zeitreise mitnimmt, als hätte man mit dem DeLorean gerade 140 Stundenkilometer erreicht und Doc Brown hüpft erfreut herum …? Meist war es ein Foto, das zwischen den Seiten eines alten Buchs hervorlugte.

Oder man traf auf der Straße jemanden, den man schon sehr lang nicht mehr gesehen hatte.

Oder man fand eben eine selbstgebrannte CD von seiner Jugendlieb- … von meinem Teenagerflirt … von Lonny halt, die aus einem in den tiefsten Tiefen meines Kleiderkasten versteckten dunkelblauen Schuhkarton herausgefallen war. Aus jenem Karton, in dem es auch ein Foto von meiner damaligen besten Freundin Mari und mir gab sowie eine aus der Brigitte herausgerissene Seite mit einer mittlerweile schrecklich altmodischen Frisur, die ich Senor Santos damals als Vorlage an den Spiegel seines Salons geheftet hatte. Und dann war da noch dieses waldgrüne Lederbuch, das ich aus den persönlichen Dingen meiner Großmutter herausgefischt hatte, bevor meine Eltern alles verschenkt oder verkauft oder entsorgt hatten, was an sie erinnerte.

Ich seufzte, weil mein Kopf nach diesem Schreck nur noch pulsierender pochte. Ich sah mich um. Die CD war aus der Hülle gefallen, also legte ich sie behutsam wieder zurück. Als würde es heutzutage noch genau so viel Sinn machen wie damals, CDs nicht zu zerkratzen. Mittlerweile hätte man eine Playlist wie diese in weniger als zwei Minuten erstellt und stets am Handy verfügbar. Erstellten verliebte Jugendliche auch heute noch Playlists wie früher?

Ich gab ein lautes „Pfft“ von mir, nur für mich, um die Lächerlichkeit meiner Gedanken zu unterstreichen. Wir waren doch nicht verliebt gewesen! Lonny war einfach … Lonny war einfach immer da gewesen und dann irgendwann im letzten Sommer vor dem letzten Schuljahr war er nicht mehr da gewesen, aber ich konnte mich einfach nicht mehr genau erinnern, warum … –

Aber genug der Zeitreise.

Sehen Sie, das meinte ich! Da kam einem plötzlich eine CD entgegengeflogen und auf einmal verließ man das gute alte Jahr, in dem es einfach nur brütend heiß war, und landete in einer Zeit, die man eigentlich aus seinem Gedächtnis gestrichen hatte.

Ich sammelte alle herausgefallenen Gegenstände ein und warf sie achtlos zurück in die Box: die weiteren Fotos von lustigen und weniger lustigen Partys, ein Foto von mir als etwa 8-Jährige als Clown verkleidet, mehrere alte Schilling-Münzen, vier Glücksbringerschweinchen in unterschiedlichen Formen, der Schulkalender für das Jahr, als ich 16 geworden war (warum auch immer der bedeutsam genug für die dunkelblaue Schuhschachtel gewesen war), drei zusammengefaltete Briefchen (aus Blöcken achtlos herausgerissene Zettel, die ich nicht öffnete, aus Angst, dass auch das Notizen von Lonny sein könnten), die Frisuren-Vorlage aus der Brigitte sowie natürlich die CD.

Das Notizbuch meiner Großmutter legte ich nicht mehr dazu, sondern gab es auf den Bücherstapel auf dem Nachttisch neben meinem Bett. Dann eilte ich aus dem Zimmer und begann noch im Stiegenhaus nach Beatrice zu rufen. Irgendwer musste ja schließlich wissen, wo es Schmerzmittel gegen den Martini-Kopfschmerz (und gegen die alten Erinnerungen) gab.

* * *

Die Sonne brannte bereits wieder vom Himmel, als ich etwas später durch die Innenstadt flanierte. Ich hatte mir unterwegs einen alle Nahrungsgruppen vereinigenden Smoothie besorgt und bereits ein Kleid, zwei Paar Schuhe und eine neue Sonnenbrille gekauft sowie eine Handtasche auf meine mentale „Vielleicht“-Liste gesetzt. Ich war nicht hundertprozentig überzeugt gewesen von der Farbe der Tasche und hatte der Verkäuferin versprochen, mir ausgiebig Gedanken dazu zu machen, womit ich gleich nach dem Verlassen des Geschäfts begonnen hatte.

Meine Kopfschmerzen hatten beinahe zur Gänze nachgelassen, die heilende Kraft neuer Kleidungsstücke war einfach unbestritten. Das bisschen Restmüdigkeit, das mir noch über der Stirn hing, wurde zum Glück von meiner Sonnenbrille überdeckt.

Mir war gerade eine Hose eingefallen, die ich neulich in einem Geschäft in der Nähe gesehen und damals auf meine „Vielleicht“-Liste gesetzt hatte und die wunderbar zur „Vielleicht“-Handtasche und ihrer überlegenswürdigen Farbe passen würde, als ich an diese unübersichtliche Kreuzung mitten in der Stadt kam, wo sich Busse, Taxis und Fiaker mit Touristen und Radfahrern um den wenigen Platz stritten.

„Entschuldigen Sie“, sagte plötzlich eine Stimme neben mir und ich drehte mich verwirrt um. Neben mir stand ein etwas älterer Mann mit dunkler Sonnenbrille und einem Stock in der Hand. „Könnten Sie mir bitte über die Straße helfen?“, fragte der Mann.

„Selbstverständlich“, antwortete ich.

„Ich müsste mich unterhaken“, erklärte er daraufhin und ich erkannte jetzt endlich seinen Stock als Blindenstock – ich schob es wieder auf den Martininebel, warum ich so schwer von Begriff war.

„Selbstverständlich“, sagte ich erneut und der Mann nickte erleichtert.

Ich würde gerne behaupten, dass ich die folgenden Minuten besonders elegant und nobel gemeistert hatte, aber das wäre tatsächlich gelogen gewesen. Ich musste gestehen, es brauchte ein paar Sekunden, bis ich begriffen hatte, dass es nicht ausreichte, dem Mann meinen Ellbogen als Stütze hinzuhalten. Nein, ich musste natürlich zusätzlich seine Hand an die passende Stelle führen. Er konnte ja nichts sehen!

Und wer schon jemals durch die Wiener Innenstadt gegangen war und den Boden als eben und gleichmäßig beschrieben hatte, war noch nie mit den Herausforderungen einer sehbeeinträchtigten Person konfrontiert gewesen. Wir hatten gute zehn Meter zu bewältigen – von einem Gehsteig zum nächsten. Auf diesen zehn Metern gab es drei wetter- oder abnützungsbedingte Erhebungen im Asphalt, dazu einen Kanaldeckel, der gute sieben Zentimeter aus dem Boden hervorragte, sowie eine plattgewalzte Taube mitten auf der Fahrbahn. Und dabei hatte ich noch gar nicht all jene Menschen erwähnt, die in Höchstgeschwindigkeit mit ihren Autos oder Fahrrädern in Kreuzungen einfuhren, oder jene Personen, die ihren Blick gar nie mehr von ihren Mobiltelefonen hoben, oder jene Leute, die so vertieft in das Gespräch mit ihrem Gegenüber waren, dass sie ihre Umgebung nicht mehr wahrnahmen.

Auf der anderen Straßenseite angekommen lächelte mich der Mann erleichtert an, während ich mich schweißgebadet an seiner Hand festhielt. Er bedankte sich überschwänglich und mehrmals, klappte dann seinen Langstock aus und schob sich unbeeindruckt durch die Menge, den Stock vor sich als Warnung an alle Ignoranten und als Sicherheit für ihn, falls er auf weitere Unebenheiten treffen sollte.

Ich sah ihm noch eine Zeit lang hinterher, bis mich das Läuten meines Telefons aus meinen Gedanken riss.

Das Display zeigte eines der süßesten Selfies, das Rafa und ich während eines Kurztrips nach Sizilien gemacht hatten, und das mich heute noch, viele Monate später, zum Lächeln brachte. So sehr zum Lächeln brachte, dass ich für einen Moment gar nicht irritiert war, dass Rafa anrief, anstatt sich – wie sonst nach seinen Abenden „mit den Jungs“ – per Whatsapp zu melden.

„Hallooo!“, lächelte ich ins Telefon und spazierte langsam weiter in Richtung des Geschäfts mit der „Vielleicht“-Hose.

„Hallo Liebl- … hallo Birdie“, begrüßte mich Rafa und räusperte sich, während ich einer Mutter mit Kinderwagen und untröstlich heulendem Kindergartenkind im Arm auswich.

„Wie war dein Abend mit den Jungs?“, flötete ich.

„Sehr gut“, sagte er und räusperte sich erneut. „Also, es ist so“, begann er und in meiner Magengrube setzte sich ein Gefühl fest, das eindeutig nicht von den Martinis des Vorabends kam. „Es ist so“, wiederholte er, „wir waren ja eh nie so ernst. Oder?“

Fragte er mich das gerade? „Fragst du mich das gerade?“, gab ich zurück und zog mich in den Seiteneingang eines Restaurants zurück.

„Ja, nein“, er lachte nervös auf (ein Geräusch, das ich hasste, jetzt gerade noch mehr als in all den Monaten davor). „Natürlich frage ich dich das … nicht.“ Er räusperte sich erneut. „Es ist so“, startete er ein weiteres Mal. „Es gab gestern Tequila, diesen … also, den Tequila, der George Clooney gehört, du weißt, wovon ich spreche?“

Ich nickte.

„Birdie? Schatz?“, fragte Rafa, der mein Nicken ja nicht sehen konnte.

„Ich höre dir zu“, sagte ich leise. „Ich kenne den Tequila.“

„Es ist so“, sagte Rafa und lachte wieder nervös auf, „der Tequila allein ist natürlich nicht der Grund, aber ich habe da gestern ein bisschen einen Blödsinn gemacht.“

„Du hast ein bisschen einen Blödsinn gemacht?“, wiederholte ich ungläubig. Wer sprach denn so? Was war denn bitte „ein bisschen ein Blödsinn“?

„Ja, genau“, antwortete Rafa und klang fast ein wenig erleichtert. „Ich wusste, dass du mich verstehst.“

„Was sollte ich denn verstehen?“, fragte ich nach, obwohl ich plötzlich ein sehr klares Bild vor Augen hatte.

„Dass ich mit Phoebe ein bisschen herumgeschmust habe und Vroni dann ein bisschen mit mir mit nach Hause gegangen ist“, sagte Rafa dann plötzlich ganz schnell und ich musste zugeben, das Bild hatte ich dann doch nicht ganz so klar vor Augen gehabt.

„Und Phoebe?“, fragte ich.

„Was ist mit Phoebe?“, gab Rafa zurück.

„Ist sie auch mit nach Hause? Also, ein bisschen mit nach Hause gegangen?“, fragte ich und schlug mir auf die Stirn. Wollte ich das wirklich alles wissen?

„Nein, natürlich nicht“, sagte Rafa und klang beinahe empört, was den gerade noch so heilsamen Smoothie in meinem Bauch wütend aufkochen ließ.

„Natürlich nicht“, sagte ich so ruhig wie möglich. „Natürlich nicht.“

„Hör mal“, sagte Rafa, „ich muss jetzt weiter. Es war sehr schön … bla, bla … und so weiter. Das weißt du ja eh. Aber mir ist das jetzt passiert und dir ist es offenkundig eh egal … –“

„Wieso glaubst du, dass mir das egal ist?“

„Du regst dich ja gar nicht auf!“

„Ich verarbeite noch!“, brüllte ich ins Telefon. „Das muss man ja erst mal verstehen! Ich war ja gestern mit Phoebe und Vroni aus und eigentlich sind wir alle nach Hause gegangen. Alleine! Und ich habe gestern mit Vroni Brautkleider ausgesucht!“

„Aber wir hatten doch nie vor, zu heiraten“, gab Rafa verwirrt zu bedenken. „Warum hast du Brautkleider anprobiert?“

„Doch nicht für mich, du Dumpfnuss! Für Vroni! Aber die war ja gestern ein bisschen mit dir zu Hause, insofern findet diese Hochzeit wohl nicht statt.“ Ich dachte kurz nach. Es war halt doch Vroni – und ihre Art, Dinge zu ihrem Vorteil zu verdrehen, war in unseren Kreisen legendär. „Oder zumindest findet diese Hochzeit ohne mich statt“, lenkte ich ein.

Rafa schwieg für einen Moment. „Whatever“, sagte er dann und schob noch ein „Alles gut?“ hinterher.

Daraufhin legte ich einfach auf.

Ich zählte bis zehn.

Dann nochmals.

Zählte weiter bis 20.

Ich konzentrierte mich auf meine Atemzüge und nicht auf das Brennen hinter meinen Augen.

Dann ging ich los. Drei Schritte, sechs Schritte, mein Gehirn im Takt mit dem Klacken meiner Sandalen auf dem Gehsteig.

Ich wusste, dass Rafa nicht der treueste aller Boyfriends, die ich bisher gehabt hatte, gewesen war. Ich hatte die mitleidigen Blicke der Inhaberin jenes Blumengeschäfts, wo Rafa stets seine Nach-einem-Abend-mit-den-Jungs-Rosen kaufte, wahrgenommen und ignoriert. Warum also rief er jetzt an und machte Schluss?

Noch drei Schritte.

Und weitere sechs.

Dann fiel der Groschen.

Ich hielt abrupt inne und kramte nach meinem Telefon, öffnete Instagram und musste gar nicht lang scrollen. Das dritte Bild bereits war von einem dieser Jungs, mit denen Rafa öfters ausging. Und der hatte eine Fotoserie von Rafa mit Phoebe geschossen, die eigentlich nicht jugendfrei war. Wo waren die prüden Instagram-Zensoren jetzt, wenn ich sie mal brauchte?!

In Vronis Instagram-Stories fand ich dazu noch ein Kuschel-Selfie von ihr und Rafa kurz nach dem Aufwachen heute Morgen. Es war definitiv nicht so süß wie unser Sizilien-Selfie, aber angesichts dessen, dass diese wilde Partynacht am Vortag ohne mich, aber jedenfalls öffentlich für alle Instagram-User stattgefunden hatte, war mir das nur ein kleiner Trost.

„Ich wusste, dass du mich nicht sonderlich magst, aber dass du mich richtiggehend hasst, ist mir neu“, tippte ich in eine Nachricht an Vroni. Dann blockierte ich ihre Nummer und all ihre Social-Media-Feeds, das gleiche machte ich bei Rafa und Phoebe sowie dem dummdreisten Freund von Rafa. Wer wusste schon, was der in Zukunft noch alles an Abenden „mit den Jungs“ dokumentieren würde.

Ich atmete durch. Dreimal. Ich ignorierte den brennenden Schmerz, der sich von meiner Kehle bis zum Bauchnabel zog, und fokussierte mein nächstes Ziel: Gerade waren mehrere Kleidungsstücke von meiner „Vielleicht“-Liste auf die „Definitiv“-Liste gewandert.

Ich hatte einzukaufen.

* * *

Beatrice half mir gerade dabei, meine neuen Einkäufe zu verstauen, als meine Mutter an meine Zimmertür klopfte.

„Birdie?“, fragte sie durch die Tür.

„Ja?“

„Kommst du mal bitte ins Wohnzimmer?“

Irgendetwas an der Stimme meiner Mutter ließ mich hilfesuchend zu Beatrice blicken, die ihren Blick jedoch von mir abgewandt hielt und gerade eine der neuen Hosen glattstrich.

„Jetzt sofort?“, rief ich durch die Zimmertür.

„Ich fürchte schon“, gab die Mutter zurück und diesmal sah mich Beatrice an, lächelte zuversichtlicher als ich mich fühlte und nickte mir zu. Sie würde sich allein um die restliche Kleidung kümmern, hieß dieses Nicken.

Meine Eltern saßen nebeneinander, Schulter an Schulter, inmitten unserer Wohnlandschaft, als ich ins Wohnzimmer trat. Im Hintergrund lief leise CNN oder irgendein anderer dieser Nachrichtensender, die mein Vater ständig konsumierte.

„Was gibt’s?“, fragte ich lächelnd und ließ mich auf der kniehohen Sitzbank gegenüber nieder, mit dem Körper zur Hälfte Richtung Tür gerichtet, um anzudeuten, dass ich nicht viel Zeit hatte. Wahrscheinlich ging es nur wieder um irgendeines dieser zahllosen Events, auf die ich meine Eltern begleiten musste.

Mein Vater seufzte, sah kurz zu meiner Mutter, dann direkt zu mir.

„Wie alt bist du jetzt eigentlich?“, fragte er mich schließlich.

Ich runzelte meine Stirn. „Das weißt du ganz genau“, antwortete ich.

Mein Vater nickte. „Das stimmt“, gab er zu. „Und wie viel Geld hast du in diesem Jahr bereits verdient?“

Ich schluckte. Worauf wollte er hinaus?

„Nun ja, der Job im Schmuck-Pop-up lief ja im November aus …“, begann ich und meine Mutter sah mich mit schmalen Augen an. „Und seither hat sich nichts Neues ergeben“, sagte ich so selbstbewusst wie möglich.

„Wie oft warst du heuer schon außer Landes?“, fragte mein Vater weiter und ich begann langsam, ein gewisses Muster zu erkennen. Sollte ich tatsächlich auf all seine Fragen ehrlich antworten? In diesem Jahr waren zweimal Venedig, einmal Paris, einmal London und natürlich der kurze Trip nach Tel Aviv auf dem Programm gestanden …

„Warum fragst du das alles?“, gab ich anstatt einer detaillierten Auskunft meiner Reiseliste zurück. Meine Mutter seufzte, was in diesem Moment auch nicht hilfreich war.

„Ich bin heute Abend von meiner Bank verständigt worden, weil man dachte, eine meiner Kreditkarten sei gestohlen worden“, erzählte der Vater nun mit sehr ruhiger Stimme. „Die ohnehin regelmäßig hohen Abbuchungen stiegen heute Nachmittag plötzlich um ein Vielfaches an und man machte sich Sorgen, dass hier jemand mit meiner Kreditkarte Amok lief.“ Er schluckte. „Stellte sich heraus, das war meine eigene Tochter.“

„Aber …“, begann ich, jedoch mein Vater stoppte mich mit einer Handbewegung ab.

„Es ist, wie es ist und deine Mutter insistiert, ich habe eigentlich die größte Schuld an dieser Situation, also nehme ich das als Hinweis, deine Verschwendungssucht endlich einzubremsen“, erklärte der Vater und holte nochmals Luft. „Ab sofort sind deine Kreditkarten ungültig, zumindest so lang, bis du ausreichend verdienst, um dir die Miete hier bei uns leisten zu können.“

„Welche Miete?“, fragte ich.

„Du bist über 30, du zahlst jetzt Miete für deinen Wohnbereich hier im Haus“, erklärte der Vater und lehnte sich nach vorn.

„Aber warum?“, gab ich zurück.

„Weil du hier wohnst und täglich ein und aus spazierst, als wäre nichts, und dazu noch mein Geld beim Fenster hinauswirfst!“, rief der Vater aufgebracht. „Niemand braucht zehn neue Hosen! An einem Nachmittag!“

„Aber ich hatte nicht genügend Hosen, die zur neuen Handtasche passten!“, rief ich zurück, was in diesem Moment vielleicht nicht das klügste Argument gewesen war.

Mein Vater war kurz vor dem Siedepunkt, sein Kopf hatte diese ungesunde rote Farbe, die man sonst nur in alten Filmen aus den 90ern an Schauspielern sah. Ich musste die Situation irgendwie entschärfen.

„Aber Rafa hat heute mit mir Schluss gemacht!“, warf ich ein und bemühte mich darum, besonders weinerlich zu klingen.

Meine Mutter hob überrascht ihren Kopf. Offenbar hatten die Instagram-News ihre Kommunikationszirkel noch nicht erreicht. Sie musterte mich einen Augenblick, dann wurde ihr Gesichtsausdruck fast vorwurfsvoll, wohingegen mein Vater einen Großteil seiner Spannung und seines Ärgers rapide zu verlieren schien.

„Und warum ist das wohl so?“, fragte mein Vater und klang müde.

„Wie bitte?“, gab ich scharf zurück.

„Was glaubst du wohl, warum dich ein toller Kerl wie Rafa nach wenigen Monaten einfach abserviert?“

Ich sah hilfesuchend zur Mutter, aber selbst sie schien es irgendwie als meine Schuld anzusehen, dass Rafa mich verlassen hatte.

„Das ist jetzt schon ein bisschen gemein“, sagte ich zaghaft, „solltet ihr nicht eigentlich auf meiner Seite sein? Vielleicht war Rafa ja ohnehin eine Dumpfnuss und ich bin besser dran ohne ihn! Vielleicht wäre auch er mit dem Geld abgehauen, bevor es ernst geworden wäre!“

Ein Mundwinkel meines Vaters zuckte leicht und sein Gesichtsausdruck wurde milder. „Du bist ohne die Dumpfnuss definitiv besser dran“, sagte er versöhnlich, „aber dennoch musst du langsam etwas aus deinem Leben machen. Sonst werden dich alle Rafas dieser Welt nach ein paar Monaten verlassen.“

„Das ist immer noch sehr gemein, wenn du das so sagst“, seufzte ich.

Mein Vater erhob sich von der Couch und ging die wenigen Schritte, bis er vor mir stehen blieb, dann legte er seine Hand auf meine Schulter. „Birdie“, sagte er leise, „es tut mir leid, dass ich das …“, er zögerte kurz, „ich dachte, es hilft deiner Entfaltung, wenn du keinen finanziellen Druck hast. Wenn du ohne Sorgen reisen kannst.“ Er seufzte nun auch, wartete, bis ich meinen Kopf so weit in den Nacken gelegt hatte, um ihm in die Augen sehen zu können (eine etwas unangenehme Körperhaltung, dagegen half sogar das jahrelange Pilatestraining nicht). „Du hast überhaupt keinen Begriff davon, wie viel Geld du in diesem Jahr bereits ausgegeben hast. Das geht so nicht mehr weiter.“

Ich drehte mich an der Hüfte meines Vaters vorbei und sah zu meiner Mutter, die mittlerweile ihre Fingernägel studierte.

„Und was sagst du dazu?“, fragte ich sie patzig. Schließlich führte ich ja den gleichen Lebensstil wie sie. Quasi. Mit etwas mehr Reisen. Eventuell. Und einer etwas üppigeren Garderobe. Oder so.

Meine Mutter warf mir einen kühlen Blick zu. „Wenn du Rafa geheiratet hättest, hättest du diese Sorgen jetzt nicht“, sagte sie und klang fast ein wenig biestig. Ich verdrehte die Augen. „Rafa hat mich gestern mit zwei meiner engsten Freundinnen betrogen. Nicht einer, nein: mit zweien!“, rief ich empört aus. „Das ist kein Heiratsmaterial!“ Ich holte Luft. „Und nach aktuellem Stand der Dinge hätte ich auch nicht einmal mehr Brautjungfern für eine Hochzeit, WEIL DIE MIT DEM BRÄUTIGAM DURCHGEBRANNT SIND!“

Ich brüllte abwechselnd meine Mutter und meinen Vater an, die mich beide etwas schockiert ansahen. So viel Gefühl zeigte man bei uns im Haus eigentlich nicht und von allen Gefühlen dieser Welt waren Wut und Frust zusätzlich am wenigsten gern gesehen.

Also atmete ich tief durch und erhob mich.

„Wie viel Zeit habe ich?“, fragte ich meinen Vater.

„Die Miete wird fällig, sobald du dein eigenes Geld verdienst.“

„Und wenn ich keinen Job finde?“

„Dann hast du zumindest ein Dach über dem Kopf“, der Vater klopfte mir leicht auf die Schultern, dann fischte er sein Telefon aus der Hosentasche und ging mit aufs Display gesenktem Kopf aus dem Wohnzimmer.

Die Mutter sah mich immer noch vorwurfsvoll an. Und ich verstand mittlerweile sogar, warum.

Vier

LONNY

„Diese Rätsel werden auch immer schwerer“, sagte ich über Ollys Schulter hinweg. Olly zuckte kurz erschrocken zusammen und hob seinen Blick.

„Werd’ nicht frech, Kind!“, antwortete er grinsend und richtete seinen Blick wieder auf das vor ihm liegende Kreuzworträtsel. Olly saß wie immer auf der Sitzbank im äußersten Winkel seines Cafés, von wo aus er das gesamte Lokal im Blick hatte. Ich ließ mich auf der Bank gegenüber nieder und nahm einen Schluck aus seinem Apfelsaft.

Es gab zwei unverrückbare Dinge in meiner Erinnerung: erstens, dass Olly zu jeder Tageszeit Apfelsaft trank. Und zweitens, dass wir alle den Olly immer Olly rufen sollten. Auch ich. „Wenn du mich Papa oder Vati oder sonst wie nennst, macht uns das alle älter“, hatte der Olly immer gesagt und dabei hatte sich sein ohnehin schon sehr gutmütiges Gesicht zu diesem verschmitzten Gesichtsausdruck verzogen, bei dem noch jeder seiner Gäste hier im Lokal weich geworden war.

Nun schob der Olly seine Zeitung von sich, seufzte und trank seinen Apfelsaft aus. „Gut, dass du da bist“, begann er, „willst du etwas essen?“ Ich schüttelte den Kopf. „Auch gut, der Egon ist heute eh schon nicht mehr da.“

Ich runzelte meine Stirn und sah auf die Uhr. Es war erst kurz nach 15:00 Uhr, das Café hatte eigentlich noch bis 20:00 Uhr geöffnet und Egon, der Koch mit einem gewissen Hang zum Übersinnlichen, war üblicherweise bis Ladenschluss in der Küche anzutreffen.

„Es zahlt sich nicht aus, dass sowohl der Egon als auch ich uns die Beine in den Bauch stehen, wenn es so ruhig ist wie jetzt“, erklärte der Olly, als hätte er meine Gedanken gelesen. „Und das Gulasch für den alten Müller kann ich genauso gut aufwärmen.“

Ich sah mich um. In einem Eck des Cafés hingen zwei Teenager-Mädchen über einem Handy und dann war da eben der alte Herr Müller auch hier. Herr Müller, der mich aus Trotz oder fehlgeleitetem Humor immer „Zeus“ nannte.

Ich vermutete, Herr Müller stand seit einigen Jahrzehnten morgens nur auf, um am späten Vormittag hier im Café einzumarschieren und sein erstes großes Bier zu bestellen. Bis 15:00 Uhr konsumierte er mehrere Biere und irgendetwas von der Speisekarte, bevor er um Punkt 16:30 Uhr sein letztes Bier für diesen Tag und ein kleines Gulasch bestellte. Das machte er täglich, wann immer das Café geöffnet hatte.

Ich richtete meinen Blick wieder auf Olly. „Seit wann ist das denn so?“, fragte ich, als hätte ich nicht schon seit Monaten bemerkt, dass die Sitzbänke immer staubiger, immer weniger benützt aussahen.

Der Olly seufzte und ließ seine Schultern fallen. „Du weißt …“, begann er, dann seufzte er erneut. „Ich wollte mit dir schon darüber reden“, sagte er schließlich. „Gut, dass du da bist“, wiederholte er. Dann lehnte er sich zurück.

Und ich hielt die Luft an.

Ich wusste, was jetzt kam. Und ich wusste auch, dass es immer unausweichlicher wurde, dass ich eine Entscheidung traf. Dafür musste ich mich ja bloß hier im Café umsehen. So konnte es nicht weitergehen.

„Ich höre mit Ende des Jahres auf“, sagte Olly und mir zog es leicht den Magen zusammen.