4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

"Eigentlich hatte ich immer nur ein einziges Ziel in meinem Leben: Niemals, also wirklich: niemals wollte ich in einem „Bridget-Jones-Moment“ landen. Sie wissen schon: halbbekleidet, superpeinlich und in Anwesenheit von Colin Firth.

Es war zwar nicht Colin Firth, der gerade vor mir stand, aber der Mann, der offenbar an meiner Wohnungstür geläutet hatte, war groß, schön und sehr bemüht, seine Verwirrung hinter einem höflichen Lächeln zu verstecken."

Das ist die Geschichte, wie Eliza ihrem neuen Nachbarn das erste Mal begegnet ist. Und wenige Wochen später stand er erneut ungebeten vor ihrer Tür – mitten in der Nacht. Und sie hatte schon wieder ihren ferkelrosa Frottee-Bademantel an.

*

Der Prosecco fließt in Strömen, während es rund um den Wiener Naschmarkt so richtig Sommer wird und sich Eliza und ihr Nachbar Fred mithilfe von Kaffeetrüffeln, Kirschküssen und dunkler Schokolade immer besser kennenlernen.

"Genussvoll" ist eine Liebeskomödie voller Wärme und Humor, ein Roman über Freundschaften und Genuss, mit viel Witz und Leidenschaft.

*

Über die Sinn.Voll-Serie

„Genussvoll“ ist der Auftakt zur Sinn.Voll-Serie, einer Reihe an Liebeskomödien rund um eine Gruppe an Freunden mitten in Wien – mit gutem Geschmack, viel Humor und Erlebnissen für alle Sinne.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

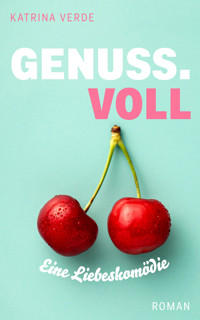

Genussvoll

EINE LIEBESKOMÖDIE ZUM GENIESSEN

KATRINA VERDE

Copyright © 2021 by Katharina Sabetzer

Alle Rechte vorbehalten

Die in diesem Buch dargestellten Figuren und Ereignisse sind fiktiv. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder toten realen Personen ist zufällig und nicht von der Autorin beabsichtigt.

Kein Teil dieses Buches darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder in einem Abrufsystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise elektronisch, mechanisch, fotokopiert, aufgezeichnet oder auf andere Weise übertragen werden.

Mail: [email protected]

Web: www.katrinaverde.at

Lektorat: Renate Rosner

Covergestaltung: Sibylle Exel-Rauth

Inhalt

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Epilog

Und so geht’s weiter

Weitere Geschichten von Katrina

Vielen Dank

Über Katrina Verde

Prolog

ELIZA

Eigentlich hatte ich immer nur ein einziges Ziel in meinem Leben: Niemals, also wirklich: niemals wollte ich in einem „Bridget-Jones-Moment“ landen. Sie wissen schon: halbbekleidet, superpeinlich und in Anwesenheit von Colin Firth.

Es war zwar nicht Colin Firth, der gerade vor mir stand – weder die Buch-Variante, in der er als Mr. Darcy waschelnass aus dem Teich steigt, noch die Filmvariante im schicken Anzug –, aber der Mann, der offenbar an meiner Wohnungstür geläutet hatte, war groß, schön und sehr bemüht, seine Verwirrung hinter einem höflichen Lächeln zu verstecken.

Und ich? Ich stand direkt vor ihm in meinem ferkelrosa Bademantel, aus dem die unrasierten Schienbeine hervorragten, die strähnigen Haare im nicht-instagramtauglichen Yoga Bun zusammengefasst, der noch dazu gerade knapp über meinem rechten Ohr Station gemacht hatte.

Mein Gegenüber räusperte sich, das Lächeln mittlerweile etwas festgefroren, und tippte sich leicht an seine Wange. Ich versuchte, meinen Blick scharfzustellen, um erkennen zu können, was er mir auf seiner hundertprozentig babypopoweichen Wange zu zeigen versuchte. Doch da war nichts, das mein vom Schlaf noch leicht unscharfer Blick wahrnehmen konnte, außer vielleicht der leichte Ansatz eines Grübchens.

Eventuell.

Seufz.

Hatte Colin Firth Grübchen?

Aber bevor meine Tagträume überhandnehmen konnten, tippte sich der unerwartete Besuch vor meiner Wohnungstür erneut an seine Wange. Ich beugte mich also leicht nach vorn, meiner Sehstärke auf die Distanz nicht mehr trauend, und kniff die Augen zusammen. Die ungewohnte Muskelbewegung brachte mein Gesicht in Bewegung und ich spürte das wohlbekannte Spannen meiner frühlingstrockenen Haut.

Und noch etwas.

Etwas mehr.

An meiner Wange nämlich.

Irgendetwas klebte da!

Und mein schlaftrunkenes Gehirn wechselte binnen kürzester Zeit in den Schockmodus.

Auch ein Weg, aufzuwachen.

In Zeitlupe tastete ich mich an mein Gesicht heran und zupfte an dem fremden Ding, das sich sehr schnell als leeres Wickelpapier eines Schokoriegels herausstellte.

Natürlich.

Ich wollte das Papier zusammenknüllen, merkte aber gleich, dass sich darin noch der letzte Bissen Schokoriegel verfangen hatte.

Es war vermutlich das erste Mal in meiner gut 30-jährigen Geschichte, dass ich einen Schokoriegel nicht zur Gänze aufgegessen hatte.

Wahrscheinlich war er deshalb so anhänglich.

Schmilzt du nicht im Mund, verschmilzt du eben mit dem Gesicht.

Ich sollte Werbetexterin werden.

„Ich sollte später wiederkommen“, sagte der Mann vor meiner Wohnungstür plötzlich und riss mich aus meinen Schokoriegelgedanken. Ich hob meinen Kopf und sah direkt in mittlerweile leicht wässrige Augen, dazu stark zuckende Mundwinkel.

Hat jemand behauptet, Bridget Jones wäre nicht unterhaltsam gewesen?

Trotzdem wollte ich niemals so werden wie sie.

„Warum?“, fragte ich und nahm das letzte Stück Riegel in den Mund. Ab diesem Zeitpunkt war es nicht mehr nötig, höflich zu sein. Meine ferkelrosa Bridget-Jones-Interpretation wird er ohnehin in seinem Leben nie wieder vergessen können.

„Ich wollte mich bloß vorstellen“, sagte er schließlich bemüht freundlich, „ich wohne jetzt da …“ Er unterbrach sich selbst und deutete auf die riesige Holztür, die schräg gegenüber meiner eigenen Wohnungstür lag.

Ich nickte leicht, was meinen Yoga Bun bedauerlicherweise in Bewegung versetzte und mich natürlich dazu brachte, instinktiv die Arme nach oben zu reißen, um die Haare zu fixieren, was wiederum dazu führte, dass sich der Gürtel meines Bademantels lockerte und schließlich war auch meine Grenze erreicht.

Er musste wirklich nicht auch noch wissen, wie wenig ich unter dem Bademantel trug.

In schnellen Bewegungen riss ich mir den Haargummi vom Kopf, fixierte den Bademantelgürtel gerade noch rechtzeitig vor einer unfreiwilligen Spontanpräsentation meiner Schlafshorts, die mir das letzte Mal mit 13 gut gepasst hatten, und starrte meinen neuen Nachbarn wütend an.

„Ist gut“, sagte ich, nickte geschäftig, weil ich nicht anders konnte, und ergänzte noch ein „Viel Vergnügen!“, bevor ich die Wohnungstür schloss.

Falls es Colin Firth gewesen wäre, hätte ich vielleicht freundlicher reagiert.

Eins

FRED

Etwa zwei Wochen später

„Das Tischtuch ist zu Rot!“

Ja, das hatte ich gerade laut gesagt.

Nein, nicht nur gesagt.

Gebrüllt.

Mindestens drei Personen im Raum waren zusammengezuckt. Leider jedoch nicht jene Person, die am ehesten reagieren hätte sollen: der Fotograf.

Wie schon in den vergangenen sieben Stunden, seit wir in dieser eiskalten Lagerhalle in Simmering („Dieses Industrial-Vintage-Feeling lässt dein Essen so richtig lebendig erscheinen!“) eingefallen sind, hing er überwiegend am Telefon („In New York stehen sie gerade auf, you know?“), anstelle sich darum zu kümmern, seinen Job zu machen, nämlich Essen zu fotografieren. Mein Essen.

Ich hatte alles geschluckt: die nicht ganz so subtilen Seitenhiebe („Du verwendest noch Weizenmehl? Interessant.“), die gespielt dramatischen Liebesbekundungen („Dreh den Teller! Soo sexy!“) und vor allem das unverhohlene Desinteresse am eigentlichen Auftrag („Lass uns das alles mal ohne Geschirr ausprobieren.“).

Aber seit etwa 45 Minuten spürte ich meinen Pulsschlag durchgehend mitten im Kopf und wenn ich nicht bald schreien oder etwas zertrümmern konnte oder mir zumindest versprochen wurde, mich niemals wieder mit dieser Person in einem Raum aufhalten zu müssen, konnte ich für nichts mehr garantieren.

Für einen Moment gab ich mich der Fantasie hin, alle Töpfe vom Herd zu stoßen, die Teller wie Frisbees an die Wand zu schleudern und dabei irgendetwas Sinnvolles zu schreien wie: „Ich wette, in New York essen sie wesentlich mehr Weizenmehl als in Wien!“

Das wär’s. Das würde ihn von seinem hohen Ross stoßen.

Definitiv.

Vielleicht.

„Honey, das Rot hat die Zeitung ausgewählt“, rief mir der Fotograf, vollkommen unbeeindruckt vom Rauch, der aus meinen Ohren stob, zu und wandte sich mit einem Kopfschütteln wieder seinem Telefonat zu. „Fuck these clients“, murmelte er ins Telefon (Als ob ich ihn nicht hören könnte!) und zeigte mir sein Gesicht, während er die Augen verdrehte, „no feelings for art.“

Ich zuckte zusammen.

Irgendetwas schnappte in mir ein und ich lachte lauthals auf. Wer auch immer am anderen Ende der Leitung zuhören musste, verdiente einen Orden für das kuriose Englisch, an dem sich der Fotograf die ganze Zeit versuchte.

Das restliche Team – alles Frauen, die seit Stunden mit uns durch diese Lagerhalle gewuselt waren, ohne dass ich erkennen konnte, was ihre eigentliche Aufgabe war – stand regungslos da und schaute mich an. Ich blickte jeder einzelnen Person ins Gesicht und eine Mischung aus Verwirrung und Ratlosigkeit strahlte zu mir zurück. Und plötzlich fühlte ich mich einfach nur müde.

„Das geht so nicht“, murmelte ich, „das geht so nicht.“

„Wir können das Tischtuch austauschen“, probierte es die Blonde der drei verschreckten Mitarbeiterinnen. Aber ich schüttelte nur den Kopf.

„Ist irgendjemand von euch aus der Redaktion oder gehört ihr alle zu ihm?“, fragte ich bemüht freundlich und deutete in Richtung Fotograf.

Eine vierte Person, dunkelhaarig und sehr, sehr klein, tauchte plötzlich auf. Sie war mir bisher noch gar nicht aufgefallen.

„Ich bin aus der Redaktion“, sagte die Frau, die nicht älter als 20 sein konnte.

„Bitte richte deinem Chef aus, dass ich mich sehr herzlich für die Möglichkeit bedanke, eines meiner Rezepte in eurem Magazin zu zeigen, aber das funktioniert so nicht.“ Ich schaute sie motivierend an und bemühte mich um ein Lächeln.

„Das Tischtuch muss wirklich nicht sein“, sagte sie leise, „das kommt nicht von uns.“ Die letzten Worte flüsterte sie so leise, dass ich mich ein wenig vorbeugen musste, um sie zu verstehen.

„Ich weiß“, flüsterte ich – etwas lauter jedoch – zurück. „Ich glaube, er mag mich einfach nicht.“

Die Blonde schnaubte durch die Nase. „Ich glaube, er mag niemanden.“ Auch sie flüsterte so laut wie möglich und irgendwie machte uns das alle plötzlich zu Verbündeten.

Ich lächelte.

„Es tut mir leid“, begann die Dunkelhaarige, die von der Redaktion in diese Eishölle am Stadtrand von Wien geschickt worden war, noch einmal, aber ich schüttelte nur heftig den Kopf.

„Sag Louis einfach, er soll mich anrufen.“ Wieder überfiel mich Müdigkeit. Ich setzte mich in Bewegung und holte meine Jacke und meine Tasche, kümmerte mich weder ums Aufräumen noch um den Fotografen, der weiterhin ungerührt telefonierte. Vermutlich bekam er trotzdem sein Honorar, auch wenn er das Fotoshooting von Anfang an sabotiert hatte.

Ich nickte den drei, nein, vier Frauen zu und bewegte mich in Richtung Ausgang. Als ich bei der Tür war, drehte ich mich noch einmal um: „Ich gebe keines der bisher gemachten Fotos frei“, rief ich durch die Halle, „und somit auch mein Rezept nicht.“

„Mir egal, was ihr jetzt mit der leeren Seite im Heft macht“, murmelte ich nur mehr für mich, als ich in die Dämmerung des vorvorletzten Aprilabends hinaustrat. Ich marschierte einige Minuten planlos vor mich hin, vollkommen orientierungslos in diesem unbekannten Stadtteil von Wien, bis ich mir ein Taxi rief und mich endlich in die Innenstadt zurückbringen ließ. Was für ein vergeudeter Tag!

* * *

„Was für ein vergeudeter Tag!“, rief ich in das Teehäferl, das Lonny vor einigen Augenblicken vor mir auf die Bar gestellt hatte. Mir war immer noch kalt und der Frust der vergangenen Stunden hatte mittlerweile meinen ganzen Körper erfasst. Mein Nacken schmerzte und die Muskeln rund um mein Brustbein krampften und ich wollte boxen oder mich einrollen und tot stellen. Ich konnte mich nicht entscheiden.

„Es war nur ein Tag“, sagte Lonny bemüht ruhig.

„Es war eben nicht nur ein Tag!“, rief ich über den Tresen hinweg. Lonny bemühte sich, unbemerkt nach links und rechts zu schauen, zu den anderen Gästen der Bar, ob wohl niemand von meinem niedergeschlagenen Äußeren spontan in depressive Stimmung versetzt worden war.

Aber ich ließ mich nicht beirren. „Ich habe Wochen auf dieses Fotoshooting hingearbeitet, die Rezepte verfeinert, unterschiedliche Varianten ausprobiert, wie ich die Gerichte am besten präsentiere. Und dann kommt so ein Taugenichts und schert sich einen Dreck um meine Arbeit!“

Ja, einrollen und tot stellen wäre gerade die präferierte Handlung.

Lonny seufzte. Dann stellte er ein kleines, bis zum Rand gefülltes Schnapsglas vor mich hin und deutete mit seiner Hand an, dass ich dieses trinken sollte.

„Danke“, antwortete ich und atmete tief ein, „aber ich trinke deinen Schnaps nicht mehr, seit …“, ich ließ den Satz in der Luft hängen, davon ausgehend, dass Lonny wusste, wovon ich sprach.

„Seit du damals zu Ostern vergessen hast, wo du wohnst und bei deiner alten Studentenwohnung Sturm geläutet hast?“, beendete Lonny den Satz.

Ja, damals hatte ich Lonnys Zwetschgenschnaps getrunken, aber: „Nein, das habe ich nicht gemeint.“

„Seit du an meinem 25. Geburtstag die Karaoke-Bühne gestürmt hast und ‚My heart will go on‘ gesungen hast?“, probierte er es erneut. „Fünf Mal“, setzte er unnötigerweise nach.

Ja, gut, damals hatte ich Lonnys Kirschenschnaps ausprobiert, aber: „Nein, das habe ich nicht gemeint.“

„Seit du voriges Jahr ein Live-Video auf meinem Instagram-Kanal gestartet hast, um dich beim Breakdance zu filmen?“

Damals war Lonny der Meinung gewesen, eine Woche Regenwetter bekämpfte man am besten mit Breakdance. Und seinem Zirbenschnaps. Aber: „Nein, das habe ich nicht gemeint.“

Ich hob die Hand, bevor er mir noch ein weiteres Beispiel nennen konnte, wann ich mich mit zu viel Alkohol (oder Lonnys Schnapskreationen) im Blut zum Narren gemacht hatte.

„Ich habe an die Hochzeit deiner Schwester gedacht“, sagte ich leise und ließ meinen Kopf nach vorn fallen. Damals waren wir auf die glorreiche Idee gekommen, wir müssten jedes Mal einen Schluck von Lonnys Apfelschnaps trinken, wenn jemand „Baby“ oder „Kinder“ erwähnte. Kein Mensch konnte ahnen, dass auf einer Hochzeit von nichts anderem die Rede war als von den zukünftigen Kindern! Man könnte ja meinen, dass die Hochzeit fürs erste Mal genug gewesen wäre.

Auch damals hatte uns Lonnys Schnaps zum Tanzen motiviert und wir hatten im Laufe des Abends die Tanzfläche übernommen. Auf unseren Knien.

Als wir am nächsten Morgen die wackeligen Handyvideos aus mehreren Perspektiven von uns sahen, wie wir kniend Macarena „getanzt“ hatten, fanden wir die ganze Aktion nicht mehr ganz so lustig.

Das Einzige, das ich aus dieser kurzen Reise durch die Geschichte von Lonnys Schnapskreationen gelernt haben sollte, war eigentlich, jetzt nicht nach dem kleinen Glas vor meiner Nase zu greifen.

Aber ich war leider nicht immer der Klügste, wenn es um spontane Entscheidungen ging.

Was sollte schon passieren?

* * *

„Warum geht die Tür nicht auf?“, fragte ich mehrere Stunden später in die stille Wiener Nachtluft hinein.

„Du musst andrücken, wenn es surrt“, antwortete die Wand vor mir.

Oh mein Gott! In unserer Hausmauer wohnt ein Roboter!

„Nein, du Irrer! Hier ist 4A.“

„Der Bus?“

Ich bekam keine Antwort mehr, aber dafür surrte es hinter meinem Rücken plötzlich.

Ich lehnte meinen Körper in Richtung des Geräuschs und – halleluja! – die Tür bewegte sich!

„Danke!“, rief ich ins Stiegenhaus.

„Shhhh!“, zischte es zurück.

Es dauerte Millionen Jahre, bis ich endlich im 3. Stock war, wo ein rosa Wattebausch in einer geöffneten Tür stand.

„Du?“, fragte der Wattebausch, „das hätte ich mir gleich denken können, dass du es bist, der mich wieder aus dem Schlaf reißt!“

Warum so grantig? Ich wäre immer nur glücklich, wenn ich ein rosa Wattebausch wäre.

Fasziniert (und ja, auch ein wenig kichernd) stieg ich die letzten Stufen nach oben und endlich blendete das Licht, das hinter dem Wattebausch leuchtete, nicht mehr direkt in meine Augen.

Und wie früher die Barbapapas verwandelte sich der Wattebausch in meine neue Nachbarin, die mich wütend anstarrte.

„Hey, sexy Bademantel“, sagte ich und lachte lauthals über mich selbst.

„Wie heißt du?“, fragte sie mich plötzlich.

„Alfred. Wie die Ente“, antwortete ich wahrheitsgetreu.

„Ist das ein Scherz?“

„Nein, das ist mein Name.“

Sie schnaubte und murmelte etwas, das klang wie „Mein Leben ist zum Slapstick geworden“ oder so ähnlich.

„Weißt du, wo du wohnst?“, setzte sie etwas lauter die kuriose Befragung fort.

„Hier“, antwortete ich wieder superehrlich und deutete auf meine Wohnungstür, die schräg gegenüber ihrer lag.

Sie nickte und ich fühlte mich erstaunlich stolz, weil ich ihre Fragen richtig beantwortet hatte.

„Wie viel hast du getrunken?“

Ui, zu früh gefreut. Schwierigkeitslevel der Fragen plötzlich sprunghaft angestiegen.

„Einen Tee, vier Bier – ha, das reimt sich! – und ein paar Gläser von Lonnys Birnenschnaps.“ Ich zuckte mit den Schultern. „Mit dem Daumen berechnet.“ Ich wackelte mit meiner Hand und aus irgendeinem Grund lächelte meine Nachbarin und lenkte mich somit endlich von ihrem rosa Frottee-Wunderwerk weg hin zu ihrem Gesicht.

„Ist das normal für dich?“, fragte sie mich ruhig.

Ich schüttelte den Kopf, was jedoch keine gute Idee war, denn dadurch setzte sich das Stiegenhaus in Bewegung und die Welt drehte sich um mich herum, weshalb ich nach dem Türstock vor meiner Nase griff. Irgendwo begann es zu läuten, aber bevor ich die Quelle des Lärms ausmachen konnte, riss die rosa Nachbarin meinen Arm vom Türstock und schimpfte etwas von „Das ist die Türglocke, du Idiot!“ und zog mich in ihre Wohnung.

„Du weckst das ganze Haus auf!“, schimpfte sie weiter und zog mich durch ihr Vorzimmer.

Sie deutete auf eine Tür und sagte: „Das ist die Toilette.“ Warum auch immer.

Dann zog sie mich weiter, bis wir vor einer riesigen grauen Couch standen.

„Leg dich hin!“, sagte die Nachbarin und das klang nach einer hervorragenden Idee, also folgte ich ihr ohne Widerrede.

Und dann war Schlafenszeit.

* * *

Etwa fünf Minuten später wurde ich munter – mit der Mutter aller Kopfschmerzen und einem toten Tier, das in meinem Mund wohnte. Außerdem war ich in einer Wohnung, die ich nicht kannte. Und es war helllichter Tag.

„Guten Morgen“, sagte eine Stimme irgendwo in der Nähe, aber um herauszufinden, zu wem die Stimme gehörte, hätte ich meinen Kopf bewegen müssen, was mir unmöglich erschien.

„Ich sterbe“, sagte ich, weiterhin stets der Wahrheit verpflichtet.

„Heute nicht“, antwortete die Stimme und kam etwas näher. Ich schloss die Augen und wenige Augenblicke später spürte ich, wie mir eine Decke über die Schultern gezogen wurde, aber dann übermannte mich erneut der Schlaf.

* * *

Es war bereits nach Mittag, als ich wieder ins echte Leben zurückkehrte und mich auf der fremden Couch in der fremden Wohnung und ohne Erinnerung an den Vorabend wiederfand. Der Kopfschmerz pulsierte weiterhin und ich gab dem Fotografen die Schuld, der leider nicht – wie die Stunden seit etwa 19:00 Uhr – in der Vergessenheit verschwunden war. In meinem Mund schmeckte es nach Bier und Birne und mein Magen wackelte leicht, aber beständig vor sich hin.

Einatmen.

Ausatmen.

Langsam den Kopf bewegen.

Auf einem Couchtisch standen ein sehr großes Wasserglas, eine Tasse Kaffee und eine Packung Aspirin. Daneben lag ein Zettel.

Guten Morgen, Alfred.

Zum Glück konntest wenigstens Du gut und lang schlafen. Falls der Birnenschnaps alle Gehirnzellen abgetötet hat: Du wohnst schräg gegenüber, in der Wohnung 4B.

Bitte läute nie mehr bei mir an.

E.

Danach passierte alles wie in einem Actionfilm, als mein Filmriss doch noch von ganz schnell geschnittenen Erinnerungsstücken durchfetzt wurde.

Das verhaute Fotoshooting.

Lonny.

Schnaps.

Bier.

Noch mehr Schnaps.

Die rosa Wattewolke aus Frottee.

Alfred.

Wie die Ente.

Ich stöhnte laut auf und drückte mir die Hände aufs Gesicht. Warum, warum, warum konnte das nicht alles in der ewigen Vergessenheit geblieben sein? Mein Leben wäre so viel schöner gewesen ohne die Erinnerung daran, dass ich mich vor meiner Nachbarin zum Narren gemacht hatte. Es war vermutlich mitten in der Nacht gewesen, als ich nach Hause gekommen bin. Warum stand sie überhaupt in der Tür?

Ich las noch einmal ihre Nachricht durch.

Oh mein Gott, ich hatte wohl bei ihr angeläutet!

Der Kater verstärkte meine Scham auch noch zusätzlich.

Ich suchte nach meinem Telefon, um irgendeinen Zugriff auf die Realität zu bekommen oder zumindest die Uhrzeit herauszufinden. Mein Display war überschwemmt mit verpassten Anrufen und Nachrichten. Der Großteil davon trug Lonnys Namen, daneben war auch noch ein verpasster Anruf meiner Schwester sowie zwei versäumte Anrufe von Louis, dem Magazin-Redakteur, für den wir gestern mein Essen fotografieren hätten sollen.

Die Wut auf den Fotografen überfiel mich erneut und mein ohnehin total übersäuerter Magen gurgelte grantig vor sich hin.

Für einen Moment schloss ich meine Augen. Der Kater bedeutete körperliche Schmerzen. Und einen weiteren verlorenen Tag. Aber da musste ich jetzt durch.

Ich scrollte durch Lonnys Nachrichten, die im Laufe der vergangenen Stunden an Hysterie zugenommen hatten. Auf seine aktuellste Nachricht („LEBST DU NOCH?!?!?“) antwortete ich mit einem lapidaren: „Bin mir noch nicht so sicher“.

Es dauerte nur Sekunden, bis Lonny antwortete:

LONNY: Alteeeerrrrrr, not funny! Ich war kurz davor, zu Deiner Wohnung zu fahren und Sturm zu läuten.

ICH: Hättest mich dort nicht angetroffen. Grad aufgewacht.

LONNY: What??? Warum nicht? Liegst Du in der Gosse?

ICH: Haha, nein. Auf der Couch der Nachbarin.

LONNY: ???

ICH: Ich glaube, ich habe bei ihr angeläutet. Wann sind wir gestern nach Hause gegangen?

LONNY: Halb 3 oder 3.

ICH: Warum trinke ich immer wieder deinen Schnaps?

LONNY: Weil er heilt …

ICH: Mich nicht.

LONNY: Wohl.

ICH: Not true.

Ich fotografierte die Nachricht der Nachbarin ab und schickte sie Lonny.

ICH: Ich glaube, ich habe Hausverbot.

LONNY: Wohl zu Recht.

ICH: Ich mache mich mal auf den Heimweg. Ich ruf Dich später an.

Lonny verabschiedete sich mit einer Fülle an Emojis, deren Bedeutung mir auch in weniger verkatertem Zustand wohl nichts gesagt hätte, aber ich schüttelte das ab. Ich trank ein paar Schlucke von dem Wasser, das mir die Nachbarin bereitgestellt hatte und setzte mich auf. Ein Kübel, der offenbar neben der Couch gestanden ist, fiel dabei um, weil ich ihn nicht gesehen hatte. Ich lachte leise auf.

Sehr fürsorglich.

Ich nahm zwei Aspirin und spülte sie mit dem restlichen Wasser runter. Dann tastete ich nach dem Kaffee, der bereits eiskalt war. Ich nahm zwei Schlucke von dem sehr, sehr bitteren Getränk, aber es tötete zumindest einige der Alkoholreste auf meiner Zunge ab. Wenigstens vorübergehend.

Dann erst begann ich, mich in der Wohnung umzublicken. Ich saß auf einer riesigen Couch, die fast die Hälfte des Zimmers einnahm. Der Raum selbst war mit nur wenigen, aber sehr geschmackvollen Möbeln eingerichtet. Die Wohnung war vermutlich nicht sehr groß, aber sie war auf eine kühle Art gemütlich. Und unheimlich aufgeräumt. Nichts lag ungeplant herum (außer mir, natürlich). Keine Zeitung, kein Buch. Ich schärfte meinen Blick nochmals. Hatte sie tatsächlich keine Bücher?

Ich zuckte meine Schultern. Was ging’s mich auch an?

Wir hatten uns bis jetzt zwei Mal gesehen, – in beiden Fällen waren wir nicht gerade die beste Version unserer selbst gewesen. Ich kicherte bei der Erinnerung an den rosa Bademantel und das Schokopapier auf ihrer Wange. An diesem Tag hatte sie etwas verkatert ausgesehen. Und verärgert.

Wie gestern auch.

Ich seufzte.

Es war an der Zeit, nach Hause zu gehen.

Ich sah mich nach einem Stift um, mit dem ich der Nachbarin eine Nachricht des Danks hinterlassen konnte, aber natürlich war in dieser unfassbar sauberen Wohnung nichts zu finden, mit dem man schreiben hätte können.

Mein Blick fiel auf die Tasse Kaffee vor mir, die sich mit ihrer rauen, dezent grauen Außenfläche interessanterweise ideal ins Farbschema des Wohnzimmers einfügte. Langsam formte sich eine Idee in meinem Kopf.

* * *

Einen Burger und fast zwei Liter Wasser später pulsierte mein Kopf nur mehr leicht und ich begann, in meiner Küche nach Schokolade zu kramen. Ich fand eine frische Tafel weiße Schokolade, aber auch normale Milchschokolade und zerteilte beide Sorten zum Teil. Den kalten Kaffee, den ich aus der Wohnung der Nachbarin mitgenommen hatte, kochte ich gemeinsam mit Schlagobers auf und goss die Flüssigkeit schließlich über die kleinen Schokoladeteilchen, die ich zuvor in eine Schale gegeben hatte. Als die Schokolade geschmolzen war, gab ich die gesamte Masse in den Kühlschrank.

Zeit für ein eine kurze Pause auf der Couch.

Der Abend dämmerte bereits, als sich mein Hirn endlich von den Alkoholwolken (und dem etwas längeren Nickerchen am Nachmittag) erholt hatte und ich langsam wieder das Gefühl hatte, als vollwertiger Bürger am Leben teilhaben zu können.

Es gab somit keinen Grund mehr, das Telefonat mit Louis aufzuschieben.

Er hob gleich nach dem ersten Läuten ab.

„Es tut mir so leid!“, rief Louis anstelle einer Begrüßung ins Telefon. „Lisa hat mir alles erzählt. Ich kann nicht glauben, dass du das länger als eine Stunde ausgehalten hast!“

„Wer ist Lisa?“, war das erste, das mir einfiel, als Louis kurz pausierte, um Luft zu holen.

„Die Redaktionsassistentin, die gestern dabei war. Jung, lieb, sehr schweigsam“, Louis schien von meiner Frage nicht irritiert zu sein und ein Bild der sehr kleinen Dunkelhaarigen erschien in meiner Erinnerung.

Louis startete in eine langwierige Erklärung, warum die Redaktion ausnahmsweise diesen Fotografen für das Fotoshooting gebucht hatte, also klemmte ich mein Telefon unters Ohr, während ich die Schoko-Kaffee-Masse von zuvor aus dem Kühlschrank holte und ihm weiter zuhörte.

Ich begann, die Masse in kleine Schokokugeln zu formen und diese dann auf einem Backblech aufzulegen. Louis entschuldigte sich nochmals und bemühte sich darum, mit mir einen neuen Fototermin zu vereinbaren.

„Ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses Theater wiederholen möchte“, antwortete ich zum gefühlt siebten Mal, aber Louis war unbeirrbar.

„Dein Rezept passt so gut in unsere Sommerferienausgabe, ich will niemand anderen dafür.“

„Dann lasst doch die Seite weiß!“

„Du bist der erste Koch, der sich nicht dankbar auf die Knie wirft, wenn wir ihm eine Vorstellung im Magazin anbieten“, lachte Louis ins Telefon.

Louis und ich kannten uns schon seit vielen Jahren. Wir hatten uns während unserer Küchenlehrjahre bei einem deutschen Superstar-Koch, dessen Namen wir beide nach Ende unserer Lehrzeit nie mehr wieder erwähnten, kennengelernt. Die Jahre in der Küche des Sternekochs waren vermutlich die schlimmste Zeit meines Lebens gewesen. Ich bin heute noch erstaunt, dass ich damals nicht aus purer Verzweiflung zum Alkoholiker geworden bin.

Nun gut, dieser Witz zündete heute – nach der Birnenschnapseskalation des Vorabends – eher nicht, aber man versteht ja wohl, was ich sagen will.

Louis hatte jedenfalls nach dieser Lehrzeit „seine Küchenschürze an den Nagel gehängt und den Kochlöffel verbrannt“, wie er immer und immer wieder aufs Neue erzählte. „Wenn ich auch nur ansatzweise so sein muss wie der, um erfolgreich zu werden, lasse ich es lieber gleich bleiben“, war sein Schluss aus der Zusammenarbeit mit dem Koch-who-must-not-be-named. Louis war daraufhin nach Wien zurückgekehrt, hatte bei einer großen überregionalen Tageszeitung angeheuert und gestaltete dort regelmäßig Beiträge übers Essen, Kochen und Backen, unter anderem auch für das Hochglanz-Magazin, das jedes Wochenende der Zeitung beilag.

Auch ich bin damals nicht ganz unbeschadet aus dieser Küche gestolpert, aber mein Traum nach Sterneruhm war ohnehin nie sehr groß gewesen. Ich wollte gutes Essen kochen, das Leute gesellig werden lässt, sie satt macht und ihnen ein gutes Gefühl gibt. Und dieser Wunsch wurde im Licht des arroganten, ungerechten und gelegentlich menschenfeindlichen Kochs nur noch deutlicher. Es bestätigte mir nahezu, auch auf anderem Weg meine Ziele erreichen zu können. Das war eine große Erleichterung.

Und meine Rettung.

Ich war mir aber sicher, dass meine Rezepte und/oder ich auch nicht in einem Magazin abgedruckt werden mussten, allein schon, weil mir diese Art der Prominenz widerstrebte. Aber ich hatte mich von Louis breitschlagen lassen, nachdem er es sich in den Kopf gesetzt hatte, mich unterstützen zu wollen.

Wobei genau, war mir nicht ganz klar.

Ich kochte zurzeit in einem hippen Lokal in der Nähe der Währinger Straße, das vor allem von der Prominenz seines Inhabers, dem Schauspieler Guido Valentin, lebte. Guido zog alle Stars und Sternchen an, die sich in der Stadt aufhielten – egal, ob sie hier lebten oder nur auf der Durchreise waren.

„Louis“, begann ich erneut, aber er unterbrach mich sofort.

„Ich werde nicht betteln“, sagte er gespielt drohend.

„Du musst auch nicht betteln“, antwortete ich ruhig. „Ich will das nicht machen. Das Rezept war außerdem nicht mit Guido abgestimmt, er hätte das ganze Projekt wahrscheinlich ohnehin abgeblasen.“

„Es geht aber hier mal ausnahmsweise nicht um Guido, sondern um dich!“, rief Louis ins Telefon und ich fragte mich erneut, warum er eigentlich so großes Interesse daran hatte, dass ich in seinem Magazin aufschien. „Wer weiß, wie lang du noch für ihn kochen wirst“, schoss Louis noch hinterher.

„Ich habe doch gerade erst bei ihm angefangen!“, antwortete ich. Es musste ein Jahr her sein. Oder zwei. Ich jonglierte mit Jahreszahlen und meiner Erinnerung herum, während Louis am Telefon vor sich hin grummelte und ich etwas Schokolade rieb, die ich gemeinsam mit den Schokokugeln ins Eis geben wollte.

„Warum bestehst du so sehr darauf?“, fragte ich Louis schließlich, um dem Gespräch mal eine andere Richtung zu geben.

„Weil du viel zu talentiert bist, als dass du dein Leben in der Küche dieses Selbstdarstellers, der nicht einmal Pastinaken von Zucchini unterscheiden kann, verbringst!“

Ich war fast ein wenig gerührt, dass Louis sich mehr um mich sorgte als ich, aber schließlich musste ich doch über seinen Pastinaken-Zucchini-Vergleich lachen.

Er lag vermutlich nicht einmal falsch. Guido machte nicht den Eindruck, als würde er irgendeine Gemüsesorte (roh oder verkocht) erkennen können.

Ich überzeugte Louis schließlich davon, dass wir die Entscheidung über die Teilnahme an einem weiteren Fotoshooting vertagen würden, verabschiedete mich von ihm und begann damit, Schokolade über dem Wasserbad zu schmelzen. Nachdem wir aufgelegt hatten, schoss ich ein paar Fotos von der schmelzenden Schokolade mit meinem Telefon und postete diese auf Instagram.

Binnen kürzester Zeit trafen die ersten Kommentare ein.

„Mmmh, heiße Schokolade. Du könntest diese aus meinem Bauchnabel naschen“, schrieb Inga0815.

„Fred mit Schokoglasur – das wäre ein Rezept für Götter!“, kommentierte Magda_kocht.

Ich merkte, wie ich leicht rot wurde. Auch wenn die beiden (und noch ein paar mehr lustige Frauen) bei jedem Posting von mir auf irgendeine Art anzüglich drunter kommentierten, konnte ich mich einfach nicht daran gewöhnen.

Nachdem die Schokokugeln lang genug im Eis waren, glasierte ich diese mit der mittlerweile geschmolzenen Schokolade, rollte sie in den Schokosplittern und stellte sie nochmals zum Abkühlen in den Kühlschrank.

Ich suchte nach einem Zettel und notierte ein paar Zeilen des Danks an meine Nachbarin, versprach, ihr aus dem Weg zu gehen und forderte sie auf, die Kaffeetrüffel zu genießen.

Als diese schließlich fest genug waren, sortierte ich die Kugeln ins mitgebrachte Kaffeehäferl und stellte dieses mit meiner Notiz vor ihre Tür.

Zurück in meiner Wohnung öffnete ich erneut meinen Instagram-Feed und fand eine Antwort an Magda_kocht von LonnyBrennt (wie sollte Lonny sich auch sonst nennen?) in meinen Kommentaren: „Fred in Birnenschnaps und Schokolade gerollt – zum Anbeißen!“ Daneben hatte Lonny eine Zierleiste an Emojis mit Herzaugen eingefügt und ich musste lauthals lachen.

Ich postete ein Foto von den fertigen Schokokugeln im stylischen Kaffeehäferl der Nachbarin und schrieb darunter: „Nachbarschaftshilfe. #EntschuldigungmitkaltemKaffee #VielenDankfürdieCouch“

Zwei

ELIZA

Der Tag hatte einfach zu wenige Stunden. Es war noch nicht einmal 11 Uhr und ich wusste, es würde sich nichts so ausgehen, wie ich es für heute eigentlich geplant hatte.

„Eliza!“ Markus, mein Chef, rief aus seinem Büro ins Vorzimmer, in dem ich saß, weil auch er keine Zeit mehr hatte für die wenigen Schritte bis zu meinem Tisch. Mein Telefon läutete.

„Nicht abheben!“, brüllte Markus weiter und ich musste schmunzeln.

Für mich war jeder Tag hektisch, das brachte der Job einfach mit sich. Aber meistens blieb der Stress bei mir im Vorzimmer. An den seltenen Tagen, an denen das Schiff – wie heute – aus dem Ruder lief und Markus das Drama nicht erspart blieb, war es fast amüsant zuzusehen, wie er im Laufe des Tages die Nerven verlor.

Vor allem seine leicht an Hysterie kratzende, etwas höher als normal klingende Stimme hatte einen gewissen Unterhaltungswert.

Wenn ich Zeit gehabt hätte, mich länger damit aufzuhalten.

Ich ignorierte das Telefonläuten, sprintete in sein Büro und konzentrierte mich auf den verwirrten Chef vor mir.

„Wir haben um 11 Uhr diesen Termin und ich bin nicht vorbereitet!“, rief er mir entgegen, auch wenn ich mittlerweile weniger als zwei Meter vor ihm stand. Ich sah auf die Uhr. 15 Minuten blieben uns noch.

„Wo ist das Dossier?“, fragte ich ihn und scannte das Chaos auf seinem Tisch. Wie immer hatte ich ihm am Vorabend in einem Papierfolder die wichtigsten Infos seines Gesprächspartners zusammengefasst und auf seinen Tisch gelegt.

„Keine Ahnung!“ Er warf seine Hände in die Luft und plötzlich schien alle Kraft aus ihm zu weichen und er lehnte sich wie ein nasser Sack in seinem Sessel zurück. Er macht eine auffordernde Handbewegung. „Erzähl mir, was mich jetzt erwartet!“, sagte er.

Ich dachte kurz nach und holte Luft.

„Es ist eine Verkostungstour. Fred Feigel kommt zu uns, weil du mit ihm beziehungsweise mit seinem Lokal einen Exklusivvertrag abschließen wolltest.“

„Ich weiß! Guido Valentins Lokal! Was wissen wir darüber?“ Markus klang ungeduldig.

Ich ratterte einige Statistiken und Details herunter, die ich in den vergangenen Tagen über das Lokal gesammelt hatte, und Markus nickte konzentriert.

„Und was wissen wir über Fred?“

Ich schnaufte durch und zählte einige der wichtigsten Stationen auf, die ich über den Koch recherchiert hatte. Nicht, dass es viel über ihn online zu finden gegeben hätte.

„Er hat einen recht populären Instagram-Account, über den er aus seiner privaten Küche postet. Das sieht alles sehr selbstgemacht aus, – also auch die Fotos, nicht nur das Essen.“

Markus nickte. Seine Panik schien sich zu legen und die Erinnerung wieder einzusetzen. Seit Monaten war er mir in den Ohren gelegen, dass er einen Exklusivvertrag mit Guido Valentins Lokal abschließen wollte und als wir erkannten, dass wir bei Guido nicht einmal die Chance auf einen Termin bekommen würden, hatte Markus mich gezwungen, bei Fred Feigel, dem Küchenchef, nachzufragen.

Immer und immer wieder.

Feigels erste Antwort auf meine Einladung, sich in unserer Brotmanufaktur (ja, so nennt man heutzutage mittelgroße Bäckereien) umzusehen, war schlicht: „Guido isst kein Brot.“

Ich habe vermutlich fünf-, sechs- oder siebenmal bei ihm angerufen, Mails geschickt, Statistiken mit dem Brotkonsum der durchschnittlichen österreichischen Familie zitiert, bis er beim achten Anruf lachend abgehoben und gesagt hatte: „Ich habe Mitleid mit Ihnen, ich komme vorbei.“

Dann hatte er uns 30 Minuten eingeräumt.

„Du hast 30 Minuten“, erinnerte ich Markus.

„Wie soll sich das ausgehen?“, schnaufte er und die Panik stieg ihm wieder in den Kopf. Manchmal fragte ich mich, wie er ein derart erfolgreiches Unternehmen mit derart wenig Stressresistenz aufziehen hatte können, aber vielleicht hatte ich ihn einfach nur verwöhnt. Er hatte tatsächlich so gut wie nie Stress.

„Weniger reden, mehr kosten“, schlug ich vor und ging wieder aus dem Zimmer und schloss die Tür hinter mir.

Das Telefon nahm sein Läuten wieder auf, als ich zurück an meinen Platz kam. Als hätte der Anrufer mich zurückkommen gesehen.

„Vollkörnig Brotmanufaktur Wien“, sagte ich in den Hörer, während es an der Tür klopfte und ich vergaß, mich namentlich beim Anrufer vorzustellen, weil plötzlich mein Nachbar durch die Tür trat und vor mir stand.

„Schätzchen, euer Termin ist schon unterwegs zu euch“, klang es durch den Hörer in mein Ohr. Karla, eine ältere Dame, die „uns mit dem Firmengebäude übergeben wurde“, wie Markus immer sagte, saß üblicherweise im Empfangsbereich der Manufaktur und übernahm Funktionen eines Portiers, einer Hausmeisterin, Betriebsärztin und manchmal auch Firmenseelsorgerin, wenn es sein musste.

„Danke, Karla“, murmelte ich in den Telefonhörer, ohne meinen Blick von meinem Nachbarn zu wenden. Dann legte ich auf.

„Was machst du hier?“, fragte ich ihn und zuckte innerlich ein wenig zusammen, weil ich so streng klang.

„Ich …“, er schluckte, dann lachte er auf, „ich habe einen Termin.“ Dann kniff er seine Augen zusammen.

„Das kann nicht sein“, sagte ich, „wir haben jetzt einen Termin mit jemand anderem.“

„Wie bitte?“

„Verfolgst du mich jetzt schon in die Arbeit?“ Mittlerweile war mir mein bissiger Ton nicht mal mehr unangenehm.

Er starrte mich an. Dann blinzelte er.

„Kennen wir uns?“, fragte er mich verwirrt.

Ich starrte ihn an.

Er starrte mich an.

Irgendetwas stimmte hier nicht.

„Irgendetwas stimmt hier nicht“, murmelte ich und mein Nachbar kniff wiederum seine Augen zusammen.

Ich fuhr mir übers Gesicht.

„Okay“, fing ich nochmals an, „ich arbeite hier. Du wohnst in meinem Haus. Wir haben hier gleich einen sehr wichtigen Termin, also musst du wieder gehen.“ Ich starrte ihn streng an. „Wie hast du überhaupt herausgefunden, wo ich arbeite?“

„Ich wohne in deinem …?“ Man konnte richtig sehen, als seine Erinnerung wieder einsetzte. Über sein Gesicht zogen sich in Windeseile Erinnerung, Schock und – bedauerlicherweise – ein wissendes Lächeln.

„Ich hätte dich fast nicht erkannt ohne Schokolade im Gesicht“, flüsterte er freundlich lächelnd.

Wenn ich eine Comicfigur wäre, wäre mein Kopf jetzt feuerrot geworden. Vor Wut.

Bevor ich noch etwas sagen konnte, bewegte er sich auf mich zu und hielt mir seine Hand hin.

„Mein Name ist Fred Feigel“, sagte er weiterhin freundlich und lächelnd, „offenbar bin ich dein Nachbar. Aber ich bin auch der Koch, den du monatelang verfolgt hast.“ Er dachte kurz nach. „Und du weißt nicht, wie ich aussehe, obwohl du so beharrlich hinter mir her warst?“ Er zwinkerte amüsiert mit seinen Augen.

„Du siehst nicht aus wie auf den Fotos, die es online von dir gibt“, murmelte ich. „Und du hast dich neulich als Alfred vorgestellt.“

Wenigstens sah er jetzt ein wenig schuldbewusst drein.

Während sich in meinem Kopf alle Puzzleteilchen zu einem Gesamtbild zusammenfügten, gesellte sich jedoch auch langsam die Scham dazu, wie unprofessionell ich Markus’ wichtigen Termin begrüßt hatte.

Ich atmete mehrmals tief durch.

Dann nahm ich seine Hand.

„Eliza“, sagte ich, um meine Berufsstimme bemüht, „herzlich willkommen in der Vollkörnig Brotmanufaktur. Markus wartet schon auf dich.“ Ich deutete in Richtung Markus’ Büro und ging ein paar Schritte voran. Bevor ich Fred jedoch ankündigte, drehte ich mich nochmals um und sah ihm direkt in die Augen.

„Ich bitte darum, unsere privaten ‚Zusammentreffen‘ nicht auf deinen Eindruck von der Firma Einfluss nehmen zu lassen“, bat ich Fred zähneknirschend und dachte an meine beiden Auftritte im rosa Bademantel.

Aber Fred lächelte ein strahlendes Lächeln und beugte sich leicht nach vorn.

„Das wäre auch in meinem Interesse“, flüsterte er, offenkundig darauf anspielend, dass er gestern Früh desorientiert auf meiner Couch aufgewacht war.

Ich lächelte milde und öffnete schließlich die Tür zu Markus’ Büro, der sich in den wenigen Augenblicken meines Zusammentreffens mit Fred erholt zu haben schien und diesen nun freudestrahlend und mit seiner gewohnten Coolness begrüßte.

„Lassen Sie uns gleich in die Manufaktur gehen“, sagte Markus und führte Fred aus dem Büro.

Erst nachdem die Tür hinter den beiden ins Schloss gefallen war, bemerkte ich, dass ich in den vergangenen Minuten mehrmals meine Luft angehalten hatte. Fast atemlos ließ ich mich auf meinen Bürostuhl fallen und versuchte zu begreifen, was gerade geschehen war.

Wie war es möglich, dass ich Fred Feigel – genau jenen Superstar-Koch, den ich seit Monaten um einen Termin in der Manufaktur anbetteln musste – bei meinen beiden Zusammentreffen vor meiner Wohnungstür nicht erkannt hatte? Noch dazu, da er auf meiner Couch übernachtet hatte!

Ich drehte meine Hände vor meinem Gesicht, als würde ich dort die Antwort für meine Blindheit finden können. Als müsste ich meine Sehfähigkeit überprüfen.

Dann öffnete ich Instagram und wählte den Account von Guido Valentins Lokal an. Wann immer man Fred Feigel auf den Fotos sah, war er halb verdeckt oder nur von hinten zu sehen. Ich kniff die Augen zusammen. Jetzt, da ich ihn aus nächster Nähe kannte, war es ein Leichtes, ihn inmitten der vielen prominenten Gesichter zu erkennen, aber davor …?

Ich schüttelte meinen Kopf. Das war doch nicht zu glauben! Ich rief auch noch Freds eigenes Instagram-Profil auf. Ich wollte mir gerade die Fotos, die ich in den vergangenen Monaten in Vorbereitung auf diesen Termin mehrmals aufgerufen hatte, noch einmal durchsehen, da sprangen mir gleich mehrere neue Bilder in seinem Feed ins Auge. Gepostet am Abend zuvor war etwa auch eine mir sehr gut bekannte Tasse im Fokus des Postings, überbordend gefüllt mit Kaffeetrüffeln.

Ich musste lächeln. Als ich gestern Abend nach Hause gekommen war, wäre ich beinahe über das Häferl auf meiner Türschwelle gestolpert. (Vielleicht sollte ich doch mal wieder meine Sehstärke überprüfen lassen …)

Die Trüffel waren so köstlich, dass ich versucht war, bei Fred anzuläuten und nachzufragen, wo ich diese kaufen konnte. Aber vermutlich hatte er sie selbst gemacht.

Offenkundig hatte er sie selbst gemacht!

Irgendwie schien mein Hirn Schwierigkeiten zu haben, die Kochprominenz Fred Feigel und den lästigen Nachbarn, der sich als Alfred (Wie die Ente!) bei mir vorgestellt hatte, zusammenzubringen.

Ich las den Text unter dem Posting, der für die Öffentlichkeit wohl kryptischer war als für mich, was aber einige Leute nicht davon abgehalten hatte, kuriose Kommentare darunterzusetzen.

Manchmal fragte man sich wirklich, was in den Köpfen anderer Leute vorging.

Drei

FRED

Es war kurz vor Mitternacht, als ich endlich wieder die Treppen zu meiner Wohnung hinaufstieg. Ich weigerte mich, die drei Altbau-Stockwerke mit dem Lift zu fahren. So konnte ich wenigstens behaupten, ein regelmäßiges Fitnessprogramm zu absolvieren.

Der Abend hatte sich unendlich in die Länge gezogen. An vielen Abenden konnte ich meist kurz nach 22 Uhr nach Hause gehen. Aber heute war einer dieser unsäglichen Promi-Gäste im Lokal gewesen, ein ehemaliger Schauspieler, der sich mit einigen strategisch platzierten, menschenverachtenden Tweets zu digitaler Prominenz gepostet hatte und deshalb von Guido hofiert worden war.

„Reichweite, Fred! Das ist es, was man heutzutage braucht“, wiederholte Guido fast täglich, wenn er durch die Küche rauschte. Angesichts des Stroms an Digitalprominenz, der regelmäßig durchs Lokal zog, schien sein Konzept aufzugehen. „Reichweite ist das neue Gold“, ergänzte er mehrmals und ich musste daraufhin immer meinen Blick abwenden, damit er mein Mitleid nicht sah.

Aber trotz all meiner Ablehnung der digitalen Pseudo-Konstrukte und der ausgebrannten Gesichter der Influencer und Creator, die Abend für Abend mein Essen fotografierten und aßen (in dieser Reihenfolge), war die Arbeit in Guidos Lokal gut auszuhalten.

Auch wenn er sich trotz mangelnder Nahrungsmittelkenntnisse viel zu häufig in die Menüplanung einmischte. Guido zahlte jedoch sehr gut und er ließ mich an den meisten Abenden in Frieden.

Außer heute.

Heute musste ich mit der Twitterprominenz Champagner trinken (was sonst?), in Kameras lächeln (Selfies natürlich, auf denen man höchstens meine Nasenspitze sah, denn wer war die eigentlich wichtige Person auf dem Foto?) und mir regelmäßig auf die Zunge beißen, um dem abgehalfterten Schauspieler nicht meine Meinung aufzudrängen, was ich eigentlich davon hielt, sich durch eine bewusst geschürte Aufregung mithilfe einer politisch unkorrekten Äußerung ins Rampenlicht zu posten.

Mir fehlten nur mehr wenige Stufen bis ins dritte Stockwerk, da öffnete sich plötzlich die Wohnungstür meiner Nachbarin und eine kleine blonde Frau stolperte kichernd heraus, umarmte Eliza, küsste beide Wangen und verabschiedete sich mehrmals mit der Versicherung, wie schön es gewesen war, wie sehr sie den Wein morgen Früh spüren würde, aber es war ja so lustig und so weiter.

„Guten Abend“, sagte ich laut und beide Frauen zuckten zusammen.

Die blonde Freundin meiner Nachbarin drehte sich um und musterte mich unverhohlen von Kopf bis Fuß.

„Das ist mein Nachbar“, sagte Eliza mit einem eigenartigen Unterton, den ich nicht ganz zuordnen konnte.

Die Freundin seufzte aber nur freundlich, ohne den Blick von mir zu wenden. „Und kochen kann er auch!“, rief sie aus. Sie drückte auf den Knopf, um den Lift zu rufen, und wandte sich an Eliza: „Du Glückspilz!“, flüsterte sie viel zu laut und ich musste lächeln.

Mein Blick fiel auf Eliza, die heute – wie schon am Vormittag im Büro – in einer eleganten dunkelblauen Hose und einem raffinierten weißen Shirt gekleidet war. Ihr Outfit zeigte ihre schlanke Figur, ohne anbiedernd oder gar zu offenherzig zu sein. Als würde sie ein kleines Geheimnis bewahren wollen.

Ihr rosa Frottee-Monster, in dem ich sie mittlerweile schon zweimal angetroffen hatte, fiel mir ein. Das lud definitiv nicht dazu ein, das darunter liegende Geheimnis zu entdecken.

Vermutlich mit Absicht.

„Guten Abend“, sagte Eliza mit einem schiefen Lächeln und blitzenden Augen.

Die blonde Freundin stieg kichernd in den Lift, winkte uns beiden zu und ich bemerkte, dass ich offenbar ein paar Sekunden zu lang gestarrt hatte.

Ich lächelte entschuldigend.

Eliza sah mich an, als hätte sie eine Frage, sagte dann jedoch nichts.

Ihr mich musternder Blick machte mich ein wenig nervös.

Oder warum kribbelte mein Bauch plötzlich?

Schon am Vormittag, als ich sie im Büro gesehen hatte, wirkte sie anders als bisher. Wacher, aufmerksamer, fast ein wenig spöttisch. Kühl.

„Es tut mir leid, dass ich dich heute Vormittag nicht gleich erkannt habe“, sagte ich schließlich. „Du sahst einfach so … anders aus.“ Ich lächelte freundlich, aber Eliza wurde dennoch leicht rot.

„Ich trage den Morgenmantel eigentlich nie im Büro“, gab sie zurück, so ernsthaft, dass man den leichten Sarkasmus in ihrer Stimme fast überhören konnte. Dann lächelte auch sie. „Mir ging es heute ja auch nicht anders als dir.“ Eliza schüttelte den Kopf. „Ich kann mir einfach nicht erklären, warum ich dich nicht erkannt hatte, als du vor meiner Tür gestanden bist. Zwei Mal!“ Sie lachte auf. „Ich habe mir heute dann nochmals deine Fotos auf Instagram angesehen – und auch wenn du nirgendwo zur Gänze drauf zu sehen bist, bist du erkennbar, wenn man dich kennt.“ Eliza lachte wieder auf und erneut zog sich ein leichter Rotton über ihre Wangen.

Was war das für ein Kribbeln in meinem Bauch?

Eliza schlug sich auf die Stirn. „Meine Güte!“, rief sie aus. „Nach zwei Gläser Wein rede ich wie du nach einem Fass Schnaps.“ Dann wiederholte sie murmelnd und kopfschüttelnd „erkennbar, wenn man dich kennt“.

Ich kicherte, überging den Seitenhieb auf meinen Alkoholkonsum und lächelte Eliza an. Ihr Gesicht war in den wenigen Minuten etwas weicher geworden und plötzlich wollte ich nicht, dass unser Gespräch endete.

„Wollen wir etwas trinken?“, platzte ich daher heraus.

„Was?“ Eliza sah mich überrascht an.

„Was immer du gerne trinkst“, ich zuckte mit den Schultern, „Wein, Sekt, Bier, Wasser, Apfelsaft …?“

Elizas Gesicht wurde ernst. „Warum?“

Weil ich mich weiter mit dir unterhalten will.

„Ich habe irgendwie das Bedürfnis, mich richtig bei dir vorzustellen. Ohne Schnapsatem. Oder den Chef im Nacken“, sagte ich dann jedoch.

Eliza lächelte zaghaft.

„Okay“, sagte sie und sah auf die Uhr. „Es ist schon spät. Lass uns in den nächsten Tagen einen Termin vereinbaren.“ Sie begann, ihre Tür zu schließen.

„Oder wir trinken jetzt gleich ein Glas Prosecco bei mir?“

Ich deutete zu meiner Wohnungstür.

Eliza sah mich skeptisch an und dann wieder auf ihre Uhr.

„Ein Glas Wasser?“, probierte ich es erneut.

Sie lachte auf. Dann zuckte sie mit einer Schulter, als würde sie das Für und Wider meiner Einladung abwiegen.

„Ein Glas“, sagte Eliza schließlich und hob ihren Zeigefinger. „Aber nur, weil ich neugierig bin, wie du die Verkostung heute Vormittag erlebt hast.“

Ich grinste und fühlte mich überraschend zufrieden. Wie weggeblasen waren Frust und Müdigkeit, die ich aus Guidos Lokal mit nach Hause geschleppt hatte.

„Ich wusste nicht, dass du noch im Dienst bist“, sagte ich augenzwinkernd und begann, meine Wohnungstür aufzuschließen.

Ich trat in meine Wohnung und drehte die Lichter auf, winkte Eliza, dass sie mir folgen sollte. Ich sah mich um und versuchte mit dem Blick einer fremden Person auf die Wohnung und die Einrichtung zu schauen. Erleichtert stellte ich fest, dass außer einem alten Wollpullover, den ich manchmal trug, wenn es in der Wohnung nicht warm genug war, nichts Ungewöhnliches oder Peinliches im Wohnbereich herumlag. Nicht dass es überhaupt viele Möglichkeiten gegeben hätte, etwas abzulegen. Seit ich vor ein paar Wochen in die Wohnung gezogen war, hatte ich nur mal jene Möbel, die mit mir mit umziehen durften sowie eine riesige Couch (die ungefähr so viel gekostet hatte wie ein Kleinwagen, aber sensationell gemütlich war) willkürlich im Raum drapiert. Aber es fehlten noch jegliche Dekoration sowie jene Dinge, die eine Wohnung richtig gemütlich machten. Und bewohnt aussehen ließen.

Ich entdeckte noch ein paar Zeitschriften und einige Bücher quer verstreut am Esstisch und unter der Couch sowie eine Müslischüssel vom Frühstück, die ich beim Vorübergehen mitnahm und in den Geschirrspüler räumte.

Ich ließ Eliza Zeit, mir zu folgen. Da wir in einem alten Fabriksgebäude, das vor Jahren zu Wohneinheiten umgebaut worden war, wohnten, war meine Wohnung ein einziger riesiger Raum mit einer großen Küche (plus Insel!) in der Mitte. Einzig mein Schlafzimmer und das Badezimmer waren abgetrennt, genauso wie ein Gästezimmer (das vermutlich als Kinder- oder Arbeitszimmer geplant gewesen war, aber das traf sich ja eher nicht so mit meinen Plänen).

Ich eilte in die Küche, wohl wissend, dass mir Eliza folgen würde, steckte meinen Kopf in den Kühlschrank und fischte eine Flasche Prosecco hervor. Dann füllte ich zwei Gläser mit Wasser und stellte eines davon auf einen etwas erhöhten Tresen, der am äußeren Ende der Kücheninsel angebracht war. Auf dieser Seite gab es auch einige Barhocker, wo Gäste Platz nehmen konnten, während ich in der Küche arbeitete. Meine Arbeitsfläche bildete die eine Seite der Insel, die zweite Seite war eben mit dem etwas erhöhten Podest ausgestattet, das sogar breit genug war, um darauf auch Essen zu servieren.

Die Küche war der Hauptgrund gewesen, warum ich diese Wohnung vor Kurzem gekauft hatte, abgesehen davon, dass das Wohnhaus in unmittelbarer Nähe des Naschmarkts lag. Sie war sensationell ausgestattet und ideal, um für Gäste zu kochen und trotzdem mitten im Geschehen zu sein.

Nicht, dass ich seit meinem Einzug schon einmal Zeit gehabt hätte für ein privates Dinner, da ich ja fast jeden Abend der Woche in Guidos Küche stand.

„Deine Wohnung ist irgendwie ganz anders als meine“, sagte Eliza, als sie sich auf einen der Barhocker setzte.

„Ja?“, motivierte ich sie zum Weitersprechen.

„Schön“, sagte sie, aber es klang etwas gezwungen.

Ich lächelte. „Es fehlen noch ein paar Möbel …“

Eliza summte zustimmend.

„Meine Wohnung wirkt irgendwie anders, enger“, sagte sie schließlich. „Aber das weißt du ja, da du neulich bei mir warst …“

Ich musste lachen.

„Ich habe mich, ehrlich gesagt, nicht so genau umgesehen“, gestand ich.

„Nein?“

„Nein“, antwortete ich und öffnete den Schrank mit den Prosecco-Gläsern. Mein Blick fiel auf den Rest der weißen Schokolade, von der ich gestern einen Teil für die Kaffeetrüffel verwendet hatte, und für einen Moment war ich überrascht, die Schokolade hier aufzufinden.

Das sagte nämlich mehr über meinen Kater vom Vortag aus, als mir lieb war.

„Ich war eher mit Überleben beschäftigt, als bei dir in der Wohnung herumzuschnüffeln“, antwortete ich wahrheitsgetreu.

Eliza kicherte und ich begann, den Prosecco in die Gläser zu füllen, die weiße Schokolade neben mir liegend.

Das brachte mich auf eine Idee.

Ich reichte Eliza eines der gefüllten Gläser und hob mein eigenes Glas an: „Auf gute Nachbarschaft!“, sagte ich augenzwinkernd.

Eliza lächelte und die Sonne ging auf.

Wieder dieses Kribbeln im Bauch …

Eliza prostete zurück.

„Auf gute Nachbarschaft“, wiederholte sie.

Vier

ELIZA

„Was machst du da?“, fragte ich Fred, als er plötzlich begann, Mehl und Butter und noch viel mehr Dinge, die ich nicht gleich erkennen konnte, auf seiner Arbeitsfläche anzuordnen.

„Eine Kleinigkeit“, antwortete Fred und holte eine Gugelhupf-Backform aus einem der unter der Arbeitsfläche angeordneten Küchenkästen.

Ich sah ihm einen Augenblick schweigend zu und nahm einen weiteren Schluck von meinem Prosecco, während er den Backofen aufdrehte und anfing, das Mehl mit diversen Zutaten, die mir kaum etwas sagten, zu mischen. Salz, Butter und Zucker waren jedenfalls dabei, das war leicht zu erkennen, aber viele der anderen Dinge waren mir nicht bekannt.

Meine Stärke lag auch eher im Kuchen essen statt Kuchen backen.

„Ich hatte nicht gewusst, dass du auch auf Desserts spezialisiert bist“, sagte ich nach einigen Augenblicken. Ich konnte mich nicht erinnern, dass ich bei meinen Recherchen zu Fred viele Süßspeisen in seinem Instagram-Account entdeckt hatte.

Bis auf die Kaffeetrüffel vom Vortag natürlich.

Fred hob den Kopf und sah mich verwirrt an, nahm einen Schluck Prosecco und schien nachzudenken. Dann lächelte er.

„Stimmt, du hast mich ja ausgiebig recherchiert“, grinste er.

„Natürlich“, antwortete ich neutral. Das war nun mal der Job. Die Firma wollte ja nicht mit jedem kooperieren.

Fred nickte kurz, dann machte er sich weiter an die Arbeit.

„Ich backe viel zu selten“, sagte er schließlich. „Bei Guido muss alles Teil der ‚Experience‘ sein und da ist ein normaler Gugelhupf wie dieser hier nicht gestattet.“ Fred deutete mit Fingern in der Luft Anführungszeichen an, während er sehr spöttisch „Experience“ sagte. Vermutlich zitierte er so Guido.

„Das sieht gar nicht so normal aus“, bemerkte ich, während Fred begann, Butter und Zucker zu verrühren – oder wie auch immer das in der Backfachsprache hieß. „Und die Trüffel?“, fragte ich, nachdem Fred den Mixer abgestellt hatte. Er grinste mich an. Man konnte fast meinen, er sah etwas verlegen aus.

„Die waren ein spontaner Einfall“, sagte er schließlich lächelnd. „Ich bin erst zu Mittag auf deiner Couch aufgewacht.“ Fred rieb sich mit der Hand über den Nacken und lächelte leicht zerknirscht. „Da war der Kaffee dann schon kalt. Und irgendwie wollte ich nicht das benützte Geschirr herumstehen lassen, also habe ich den Kaffee für die Trüffel verwendet und dein Häferl eben damit gefüllt.“ Den letzten Satz sprach er so schnell, dass ich lachen musste.

Fred hob seinen Kopf und sah mich direkt an. „Hast du einen Trüffel gegessen?“

Ich nickte, dann lächelte ich. „Ich musste sie heute vor Sabrina verstecken“, gestand ich und erklärte ihm, dass Sabrina meine Freundin aus Kindertagen war, die er gerade vorhin kennengelernt hatte, als sie in den Lift gestiegen war.

Fred nickte bestätigend, aber er hielt den Blick weiterhin auf mich gerichtet. So intensiv, dass ich auf meinem Barhocker leicht herumzuwetzen begann.

Er wartete offenbar auf eine Antwort von mir.

Ach ja, die Trüffel.

„Es waren kleine Schokoladeexplosionen im Mund“, flüsterte ich und war stolz, dass ich den Blick halten konnte, auch wenn ich merkte, dass ich leicht rot wurde. Fred blinzelte. „Ich mochte, dass man nur einen Hauch Kaffee schmecken konnte, erst gegen Ende hin.“

Fred lächelte leicht und sah mich weiter an. Irgendetwas blitzte in seinen Augen auf und plötzlich fühlte ich mich ruhiger, nicht mehr unter Beobachtung, obwohl er weiterhin den Blick hielt. „Ich habe mich sehr gefreut, als ich die Tasse vor meiner Tür gefunden hatte“, sprach ich weiter, „es war klar, dass die Trüffel von dir waren, wegen der Tasse natürlich. Und wegen der Notiz.“ Nun war es an mir, schnell zu plappern. „Ich habe dann gleich eine der Schokokugeln probiert und es war wie eine Belohnung für einen langen Tag.“ Ich pausierte und erinnerte mich an meine Eindrücke nach dem ersten Biss.