9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

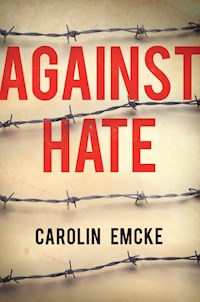

Carolin Emcke, eine der wichtigsten Intellektuellen der Gegenwart, äußert sich in ihrem engagierten Essay ›Gegen den Hass‹ zu den großen Themen unserer Zeit: Rassismus, Fanatismus, Demokratiefeindlichkeit. In der zunehmend polarisierten, fragmentierten Öffentlichkeit dominiert vor allem jenes Denken, das Zweifel nur an den Positionen der anderen, aber nicht an den eigenen zulässt. Diesem dogmatischen Denken, das keine Schattierungen berücksichtigt, setzt Carolin Emcke ein Lob des Vielstimmigen, des »Unreinen« entgegen — weil so die Freiheit des Individuellen und auch Abweichenden zu schützen ist. Allein mit dem Mut, dem Hass zu widersprechen, und der Lust, die Pluralität auszuhalten und zu verhandeln, lässt sich Demokratie verwirklichen. Nur so können wir den religiösen und nationalistischen Fanatikern erfolgreich begegnen, weil Differenzierung und Genauigkeit das sind, was sie am meisten ablehnen. Für alle, die überzeugende Argumente und Denkanstöße suchen, um eine humanistische Haltung und eine offene Gesellschaft zu verteidigen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 230

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Carolin Emcke

Gegen den Hass

Über dieses Buch

Rassismus, Fanatismus, Demokratiefeindlichkeit – in der zunehmend polarisierten, fragmentierten Öffentlichkeit dominiert vor allem jenes Denken, das Zweifel nur an den Positionen der anderen, aber nicht an den eigenen zulässt. Diesem dogmatischen Denken, das keine Schattierungen berücksichtigt, setzt Carolin Emcke in ihrem engagierten Essay ein Lob des Vielstimmigen, des „Unreinen“ entgegen – weil so die Freiheit des Individuellen und auch Abweichenden zu schützen ist. Allein mit dem Mut, dem Hass zu widersprechen und der Lust, die Pluralität auszuhalten und zu verhandeln, lässt sich Demokratie verwirklichen. Nur so können wir den religiösen und nationalistischen Fanatikern erfolgreich begegnen, weil Differenzierung und Genauigkeit das sind, was sie am meisten ablehnen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Inhalt

[Widmung]

[Motti]

Vorwort

1. Sichtbar – Unsichtbar

Liebe

Hoffnung

Sorge

Hass und Missachtung Teil 1: Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (Clausnitz)

Hass und Missachtung Teil 2: Institutioneller Rassismus (Staten Island)

2. Homogen – Natürlich – Rein

Homogen

Ursprünglich/Natürlich

Rein

3. Lob des Unreinen

Für Martin Saar

»Wenn auch jede Gerechtigkeit mit dem Sprechen beginnt,

so ist doch nicht jedes Sprechen gerecht.«

Jacques Derrida

»Genaues Beobachten bedeutet Zerteilen.«

Herta Müller

Vorwort

»Ich bin versunken in tiefem Schlamm,

wo kein Grund ist;

ich bin in Wassertiefen geraten,

und die Flut schwillt über mich her.

Ich bin müde von meinem Rufen,

vertrocknet ist meine Kehle.

Meine Augen verzehren sich

im Harren auf meinen Gott.

Derer, die mich ohne Ursache hassen,

sind mehr als der Haare auf meinem Haupte.«

Psalm 69, 3–5

Manchmal frage ich mich, ob ich sie beneiden sollte. Manchmal frage ich mich, wie sie das können: so zu hassen. Wie sie sich so sicher sein können. Denn das müssen die Hassenden sein: sicher. Sonst würden sie nicht so sprechen, so verletzen, so morden. Sonst könnten sie andere nicht so herabwürdigen, demütigen, angreifen. Sie müssen sich sicher sein. Ohne jeden Zweifel. Am Hass zweifelnd lässt sich nicht hassen. Zweifelnd könnten sie nicht so außer sich sein. Um zu hassen braucht es absolute Gewissheit. Jedes Vielleicht wäre da störend. Jedes Womöglich unterwanderte den Hass, zöge Energie ab, die doch gerade kanalisiert werden soll.

Gehasst wird ungenau. Präzise lässt sich nicht gut hassen. Mit der Präzision käme die Zartheit, das genaue Hinsehen oder Hinhören, mit der Präzision käme jene Differenzierung, die die einzelne Person mit all ihren vielfältigen, widersprüchlichen Eigenschaften und Neigungen als menschliches Wesen erkennt. Sind die Konturen aber erst einmal abgeschliffen, sind Individuen als Individuen erst einmal unkenntlich gemacht, bleiben nur noch unscharfe Kollektive als Adressaten des Hasses übrig, wird nach Belieben diffamiert und entwertet, gebrüllt und getobt: die Juden, die Frauen, die Ungläubigen, die Schwarzen, die Lesben, die Geflüchteten, die Muslime oder auch dieUSA, die Politiker, der Westen, die Polizisten, die Medien, die Intellektuellen.[1] Der Hass richtet sich das Objekt des Hasses zurecht. Es wird passgenau gemacht.

Gehasst wird aufwärts oder abwärts, in jedem Fall in einer vertikalen Blickachse, gegen »die da oben« oder »die da unten«, immer ist es das kategorial »Andere«, das das »Eigene« unterdrückt oder bedroht, das »Andere« wird als vermeintlich gefährliche Macht oder als vermeintlich minderwertiges Ding phantasiert – und so wird die spätere Misshandlung oder Vernichtung nicht bloß als entschuldbare, sondern als notwendige Maßnahme aufgewertet. Der Andere ist der, den man straflos denunzieren oder missachten, verletzen oder töten kann.[2]

Diejenigen, die diesen Hass am eigenen Leib erleben, die ihm ausgesetzt sind, auf der Straße oder im Netz, abends oder am helllichten Tag, die Begriffe aushalten müssen, die eine ganze Geschichte der Missachtung und Misshandlung in sich tragen, diejenigen, die diese Mitteilungen erhalten, in denen ihnen der Tod, in denen ihnen sexuelle Gewalt gewünscht oder gar angedroht wird, diejenigen, denen Rechte nur teilweise zugedacht werden, deren Körper oder Kopfbedeckung verachtet werden, die sich maskieren müssen aus Angst, angegriffen zu werden, diejenigen, die nicht aus dem Haus können, weil davor eine brutalisierte, gewaltbereite Menge steht, deren Schulen oder Synagogen Polizeischutz brauchen, alle diejenigen, die der Hass zum Objekt hat, können und wollen sich nicht daran gewöhnen.

Gewiss, es gab immer diese unterschwellige Abwehr von Menschen, die als anders oder fremd wahrgenommen wurden. Das war nicht unbedingt spürbar als Hass. Es äußerte sich in der Bundesrepublik meist mehr als eine in soziale Konventionen eingeschnürte Ablehnung. Es gab in den letzten Jahren auch ein zunehmend artikuliertes Unbehagen, ob es nicht doch langsam etwas zu viel sei mit der Toleranz, ob diejenigen, die anders glauben oder anders aussehen oder anders lieben, nicht langsam auch mal zufrieden sein könnten. Es gab diesen diskreten, aber eindeutigen Vorwurf, nun sei doch seitens der Juden oder der Homosexuellen oder der Frauen auch mal etwas stille Zufriedenheit angebracht, schließlich würde ihnen so viel gestattet. Als gäbe es eine Obergrenze für Gleichberechtigung. Als dürften Frauen oder Schwule bis hierher gleich sein, aber dann sei auch Schluss. Ganz gleich? Das ginge dann doch etwas zu weit. Das wäre dann ja … gleich.

Dieser eigentümliche Vorwurf der mangelnden Demut paarte sich klammheimlich mit Eigenlob für die bereits erbrachte Toleranz. Als sei es eine besondere Leistung, dass Frauen überhaupt arbeiten dürfen – aber warum dann auch noch für denselben Lohn? Als sei es doch lobenswert, dass Homosexuelle nicht mehr kriminalisiert und eingesperrt werden. Dafür sei doch jetzt mal etwas Dankbarkeit angebracht. Dass sich Homosexuelle privat lieben, das sei ja in Ordnung, aber warum auch noch öffentlich heiraten?[3]

Gegenüber Muslimen drückte sich die janusköpfige Toleranz oft in der Vorstellung aus, dass Muslime schon hier leben dürften, aber religiös muslimisch sollten sie nur ungern sein. Religionsfreiheit wurde besonders dann akzeptiert, wenn die christliche Religion gemeint war. Und dann war über die Jahre immer häufiger zu hören, es müsse doch langsam einmal Schluss sein mit der ewigen Auseinandersetzung mit der Shoah. Als gäbe es für das Gedenken an Auschwitz eine begrenzte Haltbarkeit wie bei einem Joghurt. Und als sei die Reflexion auf die Verbrechen des Nationalsozialismus eine touristische Aufgabe, die sich, einmal betrachtet, abhaken ließe.

Aber etwas hat sich verändert in der Bundesrepublik. Es wird offen und hemmungslos gehasst. Mal mit einem Lächeln im Gesicht, mal ohne, aber allzu oft schamlos. Die Drohbriefe, die es anonym schon immer gab, sind heute mit Namen und Adresse gezeichnet. Im Internet artikulierte Gewaltphantasien und Hasskommentare verbergen sich oft nicht mehr hinter Decknamen. Hätte mich vor einigen Jahren jemand gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, dass jemals wieder so gesprochen würde in dieser Gesellschaft? Ich hätte es für ausgeschlossen gehalten. Dass der öffentliche Diskurs jemals wieder so verrohen könnte, dass so entgrenzt gegen Menschen gehetzt werden könnte, das war für mich unvorstellbar. Es scheint fast, als hätten sich herkömmliche Erwartungen an das, was ein Gespräch sein sollte, umgekehrt. Als hätten sich die Standards des Miteinanders schlicht verkehrt: als müsse sich schämen, wer Respekt anderen gegenüber für eine so einfache wie selbstverständliche Form der Höflichkeit hält, und als dürfe stolz sein, wer anderen den Respekt verweigert, ja, wer möglichst laut Grobheiten und Vorurteile herausschleudert.

Nun, ich halte es für keinen zivilisatorischen Zugewinn, wenn ungebremst gebrüllt, beleidigt und verletzt werden darf. Ich halte es für keinen Fortschritt, wenn jede innere Schäbigkeit nach außen gekehrt werden darf, weil angeblich neuerdings dieser Exhibitionismus des Ressentiments von öffentlicher oder gar politischer Relevanz sein soll. Wie viele andere will ich mich nicht daran gewöhnen. Ich will die neue Lust am ungehemmten Hassen nicht normalisiert sehen. Weder hier noch in Europa noch anderswo.

Denn der Hass, von dem hier die Rede sein wird, ist so wenig individuell wie zufällig. Er ist nicht einfach nur ein vages Gefühl, das sich mal eben, aus Versehen oder aus vorgeblicher Not, entlädt. Dieser Hass ist kollektiv und er ist ideologisch geformt. Der Hass braucht vorgeprägte Muster, in die er sich ausschüttet. Die Begriffe, in denen gedemütigt, die Assoziationsketten und Bilder, in denen gedacht und sortiert, die Raster der Wahrnehmung, in denen kategorisiert und abgeurteilt wird, müssen vorgeformt sein. Der Hass bricht nicht plötzlich auf, sondern er wird gezüchtet. Alle, die ihn als spontan oder individuell deuten, tragen unfreiwillig dazu bei, dass er weiter genährt werden kann.[4]

Dabei ist der Aufstieg aggressiv-populistischer Parteien oder Bewegungen in der Bundesrepublik (und in Europa) noch nicht einmal das Beunruhigendste. Da gibt es noch Grund zu der Hoffnung, dass sie sich mit der Zeit selbst zerlegen werden durch individuelle Hybris, wechselseitige Animositäten oder schlicht den Mangel an Personal, das professionell politisch zu arbeiten in der Lage wäre. Von einem anti-modernistischen Programm, das die soziale, ökonomische, kulturelle Wirklichkeit einer globalisierten Welt leugnet, einmal ganz abgesehen. Vermutlich verlieren sie ihre Attraktivität auch, wenn sie in öffentliche Auseinandersetzungen gezwungen werden, in denen sie argumentieren und auch auf ihr Gegenüber eingehen müssen, wenn von ihnen sachliche Erörterungen komplexer Fragen verlangt werden. Vermutlich verlieren sie auch ihre vermeintlich dissidente Besonderheit, wenn ihnen in einzelnen Punkten, wo es angebracht ist, auch einmal zugestimmt wird. Das macht die Kritik an anderen Stellen nur wirksamer. Vermutlich braucht es nicht zuletzt tiefgreifende ökonomische Programme, die den sozialen Unmut über wachsende Ungleichheit und die Angst vor Altersarmut in strukturschwachen Regionen und Städten angehen.

Was viel bedrohlicher ist: das Klima des Fanatismus. Hier und anderswo. Diese Dynamik aus immer fundamentalerer Ablehnung von Menschen, die anders oder nicht glauben, die anders aussehen oder anders lieben als eine behauptete Norm. Diese wachsende Verachtung von allem Abweichenden, die sich verbreitet und nach und nach alle beschädigt. Weil wir, die wir gemeint sind von diesem Hass oder ihn bezeugen, allzu oft entsetzt verstummen, weil wir uns einschüchtern lassen, weil wir nicht wissen, wie wir diesem Gebrüll und dem Terror begegnen sollen, weil wir uns wehrlos fühlen und gelähmt, weil es uns die Sprache verschlagen hat vor Grauen. Denn das ist ja leider eine der Wirkungen des Hasses: dass er die, die ihm ausgeliefert sind, erst einmal verstört, dass er ihnen die Orientierung nimmt und das Vertrauen.

Dem Hass begegnen lässt sich nur, indem man seine Einladung, sich ihm anzuverwandeln, ausschlägt. Wer dem Hass mit Hass begegnet, hat sich schon verformen lassen, hat sich schon jenem angenähert, von dem die Hassenden wollen, dass man es sei. Dem Hass begegnen lässt sich nur durch das, was dem Hassenden abgeht: genaues Beobachten, nicht nachlassendes Differenzieren und Selbstzweifel. Das verlangt, den Hass langsam in seine Bestandteile aufzulösen, ihn als akutes Gefühl von seinen ideologischen Voraussetzungen zu trennen und zu betrachten, wie er in einem spezifischen historischen, regionalen, kulturellen Kontext entsteht und operiert. Das mag nach wenig aussehen. Das mag bescheiden daherkommen. Die wirklich Fanatischen seien so nicht zu erreichen, ließe sich einwenden. Das mag sein. Aber es würde schon helfen, wenn die Quellen, aus denen der Hass sich speist, die Strukturen, die ihn ermöglichen, die Mechanismen, denen er gehorcht, besser erkennbar wären. Es würde schon helfen, wenn denjenigen, die dem Hass zustimmen und applaudieren, die Selbstgewissheit genommen würde. Wenn denjenigen, die den Hass vorbereiten, indem sie seine Denk- und Blickmuster prägen, ihre fahrlässige Naivität oder ihr Zynismus genommen würden. Wenn nicht mehr die, die sich leise und friedlich engagieren, sich rechtfertigen müssten, sondern die, die jene verachten. Wenn nicht mehr die, die sich selbstverständlich notleidenden Menschen zuwenden, Gründe liefern müssten, sondern diejenigen, die das Selbstverständliche verweigern. Wenn nicht mehr die, die ein offenes, humanes Miteinander wollen, sich verteidigen müssten, sondern die, die es unterwandern.

Hass und Gewalt in den sie ermöglichenden Strukturen zu betrachten heißt auch: die Kontexte der vorgängigen Rechtfertigung und der nachträglichen Zustimmung sichtbar zu machen, ohne die sie nicht gedeihen könnten. Die verschiedenen Quellen zu betrachten, aus denen sich in einem konkreten Fall Hass oder Gewalt speisen, wendet sich gegen den populären Mythos, Hass sei etwas Natürliches, etwas Gegebenes. Als sei Hass authentischer als Achtung. Aber Hass ist nicht einfach da. Er wird gemacht. Auch Gewalt ist nicht einfach da. Sie wird vorbereitet. In welche Richtung sich Hass und Gewalt entladen, gegen wen sie sich richten, welche Schwellen und Hemmnisse vorher abgebaut werden müssen, all das ist nicht zufällig, nicht einfach vorgegeben, sondern das wird kanalisiert. Hass und Gewalt nicht allein zu verurteilen, sondern in ihrer Funktionsweise zu betrachten heißt dagegen, immer auch zu zeigen, wo etwas anderes möglich gewesen wäre, wo jemand sich hätte anders entscheiden können, wo jemand hätte einschreiten können, wo jemand hätte aussteigen können. Hass und Gewalt in ihren präzisen Abläufen zu beschreiben heißt, immer auch die Möglichkeit aufzuzeigen, wo sie unterbrochen oder unterwandert werden können.

Den Hass nicht erst ab dem Moment zu betrachten, wo er sich blindwütig entlädt, eröffnet andere Handlungsoptionen: Für bestimmte Formen des Hasses sind Staatsanwaltschaft und Polizei zuständig. Aber für die Formen der Ausgrenzung und Eingrenzung, für die kleinen und gemeinen Techniken der Exklusion in Gesten und Gewohnheiten, Praktiken und Überzeugungen, dafür sind alle in der Gesellschaft zuständig. Den Hassenden den Raum zu nehmen, sich ihr Objekt passgenau zuzurichten, dafür sind wir alle als Zivilgesellschaft zuständig. Das lässt sich nicht delegieren. Denen beizustehen, die bedroht sind, weil sie anders aussehen, anders denken, anders glauben oder anders lieben, verlangt nicht viel. Es sind Kleinigkeiten, die den Unterschied ausmachen können und die den sozialen oder diskursiven Raum für diejenigen öffnen, die aus ihm vertrieben werden sollen. Vielleicht ist der wichtigste Gestus gegen den Hass: sich nicht vereinzeln zu lassen. Sich nicht in die Stille, ins Private, ins Geschützte des eigenen Refugiums oder Milieus drängen zu lassen. Vielleicht ist die wichtigste Bewegung die aus sich heraus. Auf die anderen zu. Um mit ihnen gemeinsam wieder die sozialen und öffentlichen Räume zu öffnen.

Jene, die dem Hass ausgeliefert sind und darin alleingelassen werden, fühlen sich, wie es die klagende Stimme in dem oben zitierten Psalm artikuliert: »versunken in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist«. Sie haben keinen Halt mehr. Sie fühlen sich in Wassertiefen geraten, und die Flut schwillt über sie her. Es gilt: sie nicht alleinzulassen, ihnen zuzuhören, wenn sie rufen. Nicht zuzulassen, dass die Flut des Hasses weiter anschwillt. Einen festen Grund zu schaffen, auf dem alle stehen können – darauf kommt es an.

1. Sichtbar – Unsichtbar

»Ich bin ein Unsichtbarer. (…) Die Unsichtbarkeit, die ich meine, ist die Folge einer eigenartigen Anlage der Augen derer, mit denen ich in Berührung komme.«

Ralph Ellison, Unsichtbar

Er ist ein Mensch aus Fleisch und Blut. Kein Gespenst, keine filmische Figur. Sondern ein Wesen mit einem Körper, der einen eigenen Raum einnimmt, Schatten wirft, potentiell im Weg stehen oder die Sicht versperren könnte, so erzählt es die schwarze Hauptfigur in Ralph Ellisons berühmtem Roman Unsichtbar aus dem Jahr 1952. Jemand, der spricht und anderen in die Augen schaut. Und doch ist es, als sei er umgeben von verzerrenden Spiegeln, in denen die, die ihm begegnen, lediglich sich selbst oder seine Umgebung sehen. Alles andere, nur nicht ihn. Wie lässt sich das erklären? Weshalb können ihn weiße Menschen nicht sehen?

Ihre Sehkraft ist nicht geschwächt, es ist nichts, was sich physiologisch begründen ließe, sondern eine innere Haltung der Betrachter, die ihn ausblendet und verschwinden lässt. Er existiert für andere nicht. Als sei er Luft oder ein lebloses Ding, ein Laternenmast, etwas, dem man allenfalls ausweichen muss, aber das keine Ansprache, keine Reaktion, keine Aufmerksamkeit verdient. Nicht gesehen, nicht erkannt zu werden, unsichtbar zu sein für andere, ist wirklich die existentiellste Form der Missachtung.[1] Die unsichtbar sind, die sozial nicht wahrgenommen werden, gehören zu keinem Wir. Ihre Äußerungen werden überhört, ihre Gesten werden übersehen. Die unsichtbar sind, haben keine Gefühle, keine Bedürfnisse, keine Rechte.

Auch die afro-amerikanische Dichterin Claudia Rankine erzählt in ihrem jüngsten Buch Citizen von der Erfahrung der Unsichtbarkeit: Ein schwarzer Junge wird in der U-Bahn von einem Fremden »übersehen« und zu Boden gerempelt. Der Mann hält nicht inne, hilft dem Jungen nicht auf, entschuldigt sich nicht. Als habe es gar keine Berührung gegeben, als sei da kein Mensch gewesen. Rankine schreibt »… und Du willst, dass es aufhört, Du willst, dass das zu Boden gestoßene Kind gesehen, dass ihm aufgeholfen, dass es von der Person abgeklopft wird, die es nicht gesehen hat, die es noch nie gesehen hat, die vielleicht noch nie jemanden gesehen hat, der nicht ein Ebenbild ihrer selbst ist.«[2]

Du willst, dass es aufhört. Du willst nicht, dass nur manche sichtbar sind, nur diejenigen, die irgendeinem Ebenbild entsprechen, das jemand einmal erfunden und als Norm ausgegeben hat, Du willst, dass es reicht, ein Mensch zu sein, dass es keine weiteren Eigenschaften oder Merkmale braucht, um gesehen zu werden. Du willst nicht, dass diejenigen, die etwas anders aussehen als die Norm, übersehen werden, Du willst nicht, dass es überhaupt eine Norm gibt für das, was gesehen, und das, was nicht gesehen wird. Du willst nicht, dass die, die abweichen, weil sie eine andere Hautfarbe haben oder einen anderen Körper, weil sie anders lieben oder anders glauben oder anders hoffen als die das Ebenbild prägende Mehrheit, zu Boden gestoßen werden. Du willst, dass es aufhört, weil es eine Kränkung für alle ist, nicht nur für diejenigen, die übersehen und zu Boden gestoßen werden.

Wie aber entsteht diese »eigenartige Anlage der Augen«, von der Ralph Ellison spricht? Wie werden bestimmte Menschen für andere unsichtbar? Welche Affekte befördern diese Weise des Sehens, die manche sichtbar und andere unsichtbar werden lässt? Welche Vorstellungen nähren diese innere Haltung, die andere aus- oder überblenden lässt? Durch wen und was wird diese Haltung geformt? Wie vervielfältigt sie sich? Welche historischen Erzählungen prägen die Blick-Regime, die verzerren oder ausblenden? Wie entsteht der Rahmen, der die Deutungsmuster vorgibt, in denen bestimmte Menschen als unsichtbar und unwichtig oder als bedrohlich und gefährlich gesehen werden?

Und vor allem: Was bedeutet das für diejenigen, die nicht mehr gesehen, die nicht mehr als Menschen wahrgenommen werden? Wenn sie übersehen oder als etwas anderes gesehen werden, als sie sind? Als Fremde, als Kriminelle, als Barbaren, als Kranke, in jedem Fall aber als Angehörige einer Gruppe, nicht als Individuum mit verschiedenen Fähigkeiten und Neigungen, nicht als verletzbares Wesen mit einem Namen und Gesicht? Wie sehr nimmt diese soziale Unsichtbarkeit ihnen auch ihre Orientierung, wie sehr lähmt es sie in ihrer Fähigkeit, sich zu wehren?

Liebe

»Gefühle glauben nicht an das Realitätsprinzip.«

Alexander Kluge, Die Kunst, Unterschiede zu machen

»Hol mir die Blum!«, mit dieser Anweisung schickt Oberon, der König der Elfen, seinen Hofnarr, den Droll, auf die Suche nach jenem magischen Saft, der liebestoll macht. Die Wirkung des Krauts ist fatal: Wer immer Tropfen dieser Blume im Schlaf verabreicht bekommt, verliebt sich in die erstbeste Kreatur, die er beim Aufwachen erblickt. Weil der Droll nicht gerade der Klügste aller Elfen ist und aus Versehen den Saft nicht den von Oberon vorgesehenen Figuren verabreicht, entwickeln sich im Sommernachtstraum die wunderbarsten Verwicklungen und Verwirrungen. Besonders arg trifft es Titania, die Königin der Elfen, und den Weber Zettel. Droll verzaubert den Ahnungslosen in ein Wesen mit riesigem Eselskopf. Der gutmütige Zettel, der seine Verunstaltung nicht bemerkt, ist völlig überrascht, dass auf einmal alle vor ihm davonlaufen. »Gott behüte Dich, Zettel! Gott, behüte Dich!«, sagt sein Freund, als er die hässliche Gestalt sieht und versucht, ihm die Wahrheit möglichst schonend beizubringen. »Du bist transferiert.« Zettel hält alles für eine grobe Albernheit der Freunde: »Sie wollen einen Esel aus mir machen, mich fürchten machen, wenn sie können«, erklärt er und spaziert trotzig singend davon.

Derart animalisch verwandelt begegnet Zettel im Wald Titania, der zuvor im Schlaf der Zaubertrank verabreicht wurde. Und die Magie wirkt: Kaum hat sie Zettel erblickt, verliebt sie sich schon in ihn. »Auch ist mein Auge / betört von deiner lieblichen Gestalt; / Gewaltig treibt mich deine schöne Tugend, / Beim ersten Blick dir zu gestehn, zu schwören: / Dass ich dich liebe.«

Nichts gegen Esel, aber: Da steht ein halbes Viech vor Titania, und sie spricht von einer »lieblichen Gestalt«? Wie kann das sein? Was sieht sie nicht oder anders? Kann es sein, dass Titania Zettels riesige Ohren gar nicht wahrnimmt? Nicht sein zotteliges Fell? Nicht sein großes Maul? Vielleicht schaut sie auf Zettel und sieht doch nicht die genauen Konturen, die Details ihres Gegenübers. Ihr erscheint das Tier als eine rundum »liebliche Gestalt«. Vielleicht blendet sie all jene Eigenschaften und Merkmale, die nicht gerade dem Prädikat »lieblich« entsprechen, einfach aus. Sie ist berührt, gerührt, »vergafft«, und diese Euphorie setzt anscheinend einige kognitive Funktionen außer Kraft. Vielleicht, das wäre eine andere Möglichkeit, sieht sie sogar die riesigen Ohren, das zottelige Fell und das Maul, aber unter dem Eindruck des Zauberkrauts bewertet sie diese Aspekte des Gegenübers anders als im normalen Zustand. Sie sieht die riesigen Ohren zwar, aber sie erscheinen ihr auf einmal bezaubernd und lieblich.

Was bei Shakespeare der dramaturgische Kunstgriff des Blümchensafts bewirkt, ist auch uns vertraut: Wie die Liebe (oder die Lust) einem plötzlich widerfährt. Wie sie einen völlig unvorbereitet trifft und als Ganzes erfasst. Wie sie einem die Sinne raubt. Das ist berückend. Nun verfällt Titania aber nicht Zettel, weil Zettel so ist, wie er ist, sondern schlicht, weil er der Erste ist, den sie nach dem Aufwachen erblickt. Zettel ist es zwar, den sie im Zustand ihrer Verzauberung liebt, und was sie in oder an ihm sieht, erscheint ihr tatsächlich liebenswert. Sie könnte sogar Gründe nennen, warum sie Zettel liebt, und doch sind sie nicht der wahre Grund für ihre Liebe. In der Geschichte der Liebe zwischen Titania und Zettel erzählt Shakespeare von jenen emotionalen Zuständen, bei denen Ursache und Objekt der Emotionen nicht zusammenfallen. Wer schlecht geschlafen hat und gereizt ist, dem erscheint der nichtigste Anlass als Gelegenheit, seinen Ärger zu entladen. Das trifft dann womöglich den Erstbesten, der einem begegnet und der nicht weiß, wie ihm geschieht – und der den Ärger auch gar nicht verursacht hat. Eine Emotion kann durchaus durch etwas anderes ausgelöst werden als das Ding oder Wesen oder Ereignis, auf das sie sich richtet. Zettel ist zwar das Objekt von Titanias Liebe, aber nicht deren Ursache.

Und noch etwas anderes verbirgt sich in dieser Geschichte: In der Liebe geht es, wie bei anderen Emotionen auch, um aktive Weisen des Sehens. Titania betrachtet Zettel, das Objekt ihrer Liebe, nicht neutral, sondern sie beurteilt und bewertet es: »lieblich«, »tugendhaft«, »betörend«, »begehrenswert«. Dabei verhindert die Verliebtheit mit der ihr eigenen Wucht gelegentlich unpassende, weil unerwünschte Wahrnehmungen: Hinweise auf unangenehme Eigenschaften oder Gewohnheiten des begehrten Menschen werden unter dem liebenden Blick unsichtbar. Was womöglich gegen diese Liebe spräche, was immer dem eigenen Gefühl und der Lust sich entgegenstellen könnte, wird – zumindest im ersten Rausch – zurückgedrängt. Das Objekt der Liebe wird so der Liebe zupass gemacht.

Vor vielen Jahren erklärte mir einmal ein junger Übersetzer in Afghanistan, warum es sinnvoll sei, dass die Eltern für ihren Sohn die Braut auswählten. Schließlich, so argumentierte er sanft, aber bestimmt, sei man im Zustand der Verliebtheit völlig verblendet und könne nicht wirklich beurteilen, ob die verehrte Frau tatsächlich zu einem passe. Die Liebe als Form geistiger Umnachtung halte jedoch erfahrungsgemäß nicht ewig, die magische Wirkung des Shakespeare’schen Krauts lasse nach – und dann? Dann sei es eben besser, wenn die eigene Mutter vorher mit nüchternem Blick eine Frau ausgewählt habe, die auch jenseits der Liebesverwirrung zu einem passe. Er selbst hatte seine Frau am Tag der Hochzeit das erste Mal unverschleiert gesehen und in der Hochzeitsnacht das erste Mal mit ihr allein gesprochen. War er glücklich? Ja, sehr.[1]

Es gibt verschiedene Formen des Überblendens. Die Liebe ist nur eines der Gefühle, die uns die Wirklichkeit ausblenden lassen. Bei der Liebe kommt diese Selbstbefangenheit, die sich durch nichts irritieren lässt, sympathisch daher. Weil sie das Gegenüber aufwertet und ihm einen wohlmeinenden Vorschuss gewährt. Weil der oder die Geliebte von der Projektion profitiert. Liebe besticht in gewisser Weise ja gerade durch ihre Kraft, alle Widerstände oder Hindernisse in der Wirklichkeit zu überschreiten. Wer liebt, will sich mit Einwänden oder Zweifeln nicht herumschlagen. Wer liebt, will sich nicht erklären müssen. Jedes einzelne Argument, jeder einzelne Verweis auf diese oder jene Eigenschaft wirkt für die Liebenden, als ob es die Liebe schmälerte. Kurioserweise ist Liebe eine Form der Anerkennung des oder der Anderen, die nicht unbedingt Erkennen voraussetzt. Sie setzt lediglich voraus, dass ich dem Wesen bestimmte Eigenschaften zuschreibe, die ich als »lieblich«, »tugendhaft«, »betörend«, »begehrenswert« begreife.[2] Und seien es Eselsohren und ein zotteliges Fell.

Hoffnung

»Nichtige und trügerische Hoffnung ist Sache des Toren.«

Das Buch Jesus Sirach, Kap. 34

In der Sage der Pandora, wie sie Hesiod erzählt, schickt Zeus die Pandora mit einer Büchse voller Laster und Übel auf die Erde herunter. Das Behältnis mit den bis dahin den Menschen unbekannten Schrecken soll unbedingt verschlossen bleiben. Doch als Pandora, von Neugierde getrieben, den Deckel lupft und hineinschaut, entschlüpfen der Büchse Krankheit, Hunger und Sorge und verbreiten sich auf der Erde. Was Pandora jedoch übersieht, ist die Hoffnung, die am Boden der Büchse zurückbleibt, als sie sie wieder schließt. Die Hoffnung gehörte für Zeus also offensichtlich zu den Übeln. Warum? Ist sie nicht etwas Gutes? Etwas, das uns inspiriert, uns positiv stimmt und zu guten Taten antreibt? Ist nicht die Hoffnung, wie auch die Liebe, unverzichtbar?

Gewiss, doch hier ist nicht jene Hoffnung gemeint, die als begründete Voraussicht oder als existentielle Zuversicht verstanden werden kann. Die ist wünschenswert und wird gebraucht. Die Hoffnung aber, von der Hesiod schreibt, ist jene Form leerer Hoffnung, die sich auf illusionäre Annahmen stützt. Wer so hofft, krankt an der Neigung, sich selbst zu überzeugen, dass geschehen wird, wonach er oder sie sich sehnt. Es ist eine Art unbegründete Vorfreude, die schlicht ignoriert, was sich doch erkennen ließe. Immanuel Kant spricht in diesem Zusammenhang von der »Parteilichkeit der Verstandeswaage«, also einer Voreingenommenheit durch die Hoffnung.

Wer sich unbedingt wünscht, dass etwas einen guten Ausgang nehme, wendet den Blick von jenen Indizien, die diese Hoffnung schmälern könnten. Was auch immer einem ersehnten Szenario entgegensteht, wird, bewusst oder unbewusst, überblendet und unsichtbar gemacht. Ob es militärische, ökonomische oder medizinische Aussichten sind, leicht verschleiert die Hoffnung die Sicht auf jene Details oder Hinweise, die den eigenen Annahmen zuwiderlaufen. Sie stören, weil sie Anlass gäben, die allzu günstige Prognose zu revidieren. Sie nerven auch irgendwie, weil sie den eigenen optimistischen Schwung, das eigene Wunschdenken bremsen. Es macht Mühe, sich der unangenehmen, komplizierten, ambivalenten Wirklichkeit zu stellen.

Wenn ein Freund uns versichert, nicht süchtig zu sein, dann wünschen wir uns, dass es stimmen möge. Wir sehen zu, wie er trinkt, wie sich nach und nach der Rhythmus der Begegnungen und der Freundschaft dem Rhythmus der Sucht anpasst, wie ihn die Sucht mit der Zeit immer mehr entfremdet von sich selbst – und wir wollen es dennoch nicht wahrhaben. Wir hoffen, dass wir uns irren, hoffen, dass wir nicht erleben, was wir erleben: Ein Freund ist krank und geht uns verloren. Wir hoffen auf Besserung und verhindern sie zugleich, weil sie nur mit einem unverstellten Blick auf die Sucht beginnen könnte.