13,99 €

Mehr erfahren.

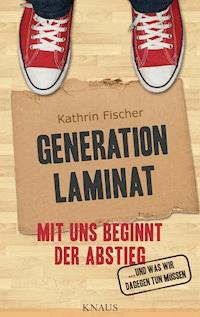

- Herausgeber: Knaus

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Was, wenn die meisten sich das gewohnte Leben nicht mehr leisten können?

Kathrin Fischer, 44, gut verdienend, beobachtet sich und die deutsche Mittelschicht auf ihrem Weg nach unten: Sie wuchs auf im Wohlstand der achtziger Jahre und dachte, es ginge immer so weiter. Stattdessen geht es bergab. Zum ersten Mal wird es eine Generation nicht besser haben als die Eltern. Wo diese mit einem Gehalt eine Familie ernährten und ein Haus bauten, reicht das Geld heute gerade für eine Mietwohnung mit Laminat. Und das ist erst der Anfang.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 330

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Kathrin Fischer

Generation Laminat

Mit uns beginnt der Abstieg

Knaus

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © der Originalausgabe 2012 beim Albrecht Knaus Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Lektorat: Linda Strehl

Gesetzt aus der Sabon von Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN 978-3-641-07494-4V002

www.knaus-verlag.de

Einleitung

»Ich wohne auf Laminat. Dabei kann ich Laminat nicht ausstehen«

Ich wohne auf Laminat. Dabei kann ich Laminat nicht ausstehen. Es fühlt sich nicht gut an, denn es wärmt den Fuß nicht, es hört sich nicht gut an, denn es knarrt nicht beruhigend, es sieht auch nicht gut aus, denn man sieht ihm an, dass es vorgibt, etwas anderes zu sein, als es ist. Es spielt Holz, beispielsweise Nussbaum-Schiffsboden, ist aber nur Holzabfall, es will Solidität vermitteln und zeigt doch nur, dass hier jemand gespart hat. Dadurch erinnert es mich daran, dass ich mir Holzboden nicht leisten kann, dass ich aus eigener Kraft nicht den Wohlstand erzeugen kann, in dem ich aufgewachsen bin. Ich dachte, mein Leben ginge immer so weiter, wie es begonnen hat. Tut es aber nicht, flüstert mir jeden Morgen das Laminat in meiner Mietwohnung zu. Mein Sohn wird voraussichtlich später mal kein Haus erben. Was habe ich falsch gemacht?

Nun muss man fairerweise zugeben, dass es drängendere Probleme im Leben eines Menschen geben kann als das Wohnen auf einem ungeliebten Fußbodenbelag. Arbeitslosigkeit. Krankheit. Armut. Verlust.

Das Jammern über Laminat ist Jammern auf hohem Niveau. Da ist es leicht, sich achselzuckend abzuwenden. Doch damit hat man eine Chance vertan: die Chance, dem Wohlstand beim Bröckeln zuzusehen. Denn ist es nicht so, dass die Arbeitsverhältnisse immer unsicherer werden? Dass es immer schwieriger wird, seinen Lebensunterhalt zu verdienen? Warum konnte mein Englischlehrer in den achtziger Jahren Frau und drei Kinder ernähren und ein Haus bauen – von einem Gehalt? Warum kann ich das nicht mehr? Warum kann ich mir von einem durchschnittlichen Akademikergehalt nur noch eine Mietwohnung und Laminat leisten? Was hat sich seit damals verändert? Es muss sich etwas verändert haben, denn mit meinen Wohlstandssorgen stehe ich schließlich nicht alleine da. Findet so etwas wie eine »Laminatisierung« der ehemals soliden Mitte statt?

Auf dem Geburtstagsbrunch eines Kollegen habe ich ein Gespräch geführt, das ich vor fünf Jahren so garantiert noch nicht geführt hätte. Mit Blick in den Garten, einen Aperol Spritz in der Hand stehe ich einem jugendlich wirkenden Herrn Mitte vierzig gegenüber, der als Musikproduzent und Eventmanager arbeitet. Wir reden über Eurokrise und Israelproteste. Ich erzähle von einem Bekannten, der vor drei Jahren seine Lebensversicherung verkauft und in Gold angelegt hat – eigentlich ein ungewöhnliches Partygesprächsthema, jedenfalls in den Kreisen, in denen ich mich normalerweise bewege: Anlagemöglichkeiten werden da nicht diskutiert, erstens, weil die meisten von uns nichts zum Anlegen haben, und zweitens, weil wir Geld für langweilig halten.

Doch mein Gegenüber überrascht mich. »Gold!«, ruft es entsetzt aus. »Doch nicht Gold!«

»Warum kein Gold?«, frage ich und nippe an meinem Aperol Spritz. »Zu teuer?«

»Nein, nein«, schüttelt er den Kopf, »weil Goldbesitz bei einem Staatsbankrott oder einem Währungscrash verboten werden wird. Das war in den USA in den dreißiger Jahren so, und das wird bei uns auch so sein. Und dann«, fügt er mit einer Selbstverständlichkeit hinzu, als dächte er schon seit Jahren darüber nach, was Schutz bieten könnte vor Inflation, Staatsbankrott, Währungsschnitt oder Zwangsenteignung, »dann muss man es entweder abgeben, wird also zwangsenteignet, oder man wird auf dem Schwarzmarkt niemals den Preis erzielen, für den man es eingekauft hat, weil man ja illegal verkaufen muss. Gold ist überhaupt keine Alternative.«

»Was dann?«, frage ich, immer noch verblüfft über die Richtung, die das Gespräch genommen hat.

Der Musikproduzent lächelt mich an: »Silber«, sagt er. »Du kannst viele Dinge des täglichen Lebens in Silber kaufen – Besteck, Lampenfüße. Dazu ein paar Münzen. Ist doch sowieso besser, eine Silbermünze gegen eine Wurst zu tauschen als eine Goldmünze.«

So weit sind wir: Dass wir bei gepflegten Kaltgetränken und gehobenen Speisen darüber sprechen, wie wir uns vor den Folgen einer Staatspleite schützen können.

Auch meine Mutter, die immer noch in der Neubausiedlung wohnt, in der ich groß geworden bin, auch wenn die Neubauten mittlerweile längst nicht mehr neu sind, erzählt mir ähnliche Geschichten. Von kinderlosen Ehepaaren in Einfamilienhäusern mit großem Garten, vor deren Einfahrt zwei Autos stehen, die Angst haben, weil der Mann nun schon seit zehn Monaten arbeitslos ist. Nach zwölf Monaten wird das Arbeitslosengeld I durch das Arbeitslosengeld II – im Volksmund Hartz IV genannt – ersetzt. Von Eltern, die zu viel verdienen, als dass ihre Kinder BAföG beantragen könnten, und die dennoch nicht wissen, wie sie das Studium ihrer Kinder finanzieren sollen. »Wir«, sagt meine Freundin Anna, die selbst zwei halbwüchsige Kinder hat, »wir wurden lange unterstützt, aber ich weiß nicht, welche Eltern das heute noch können.«

Überall machen sich Nervosität, Unsicherheit und Angst breit. In der Straßenbahn, auf Partys, unter den Arbeitskollegen, bei den Nachbarn, im eigenen Kopf. Es ist die Angst, die eigene soziale Position auf Dauer nicht halten zu können, sozial abzusteigen. Es ist die Angst, dass der Kuchen nicht für alle reicht. Dass er kleiner sein könnte als gedacht. Es ist eine Angst, die aus dem vagen Bewusstsein von Endlichkeit entsteht. Entgegen unserem bisherigen Lebensgefühl müssen wir in den Folgen der »Multikrise« aus Euro-, Schulden-, Finanz-, Wirtschafts-, Gesellschafts- und Klimakrise feststellen, dass die Phönizier offenbar zu wenig Geld erfunden haben. Und dass auch Wälder, Fische, Erze und Öl irgendwann einfach alle sein könnten.

Soziologen stellen fest, dass innerhalb der letzten zwanzig Jahre das Unsicherheitsempfinden der mittleren Mitte überproportional angestiegen ist.1 Damit hält ein Phänomen in Deutschland Einzug, das man für die USA schon in den neunziger Jahren diagnostiziert hat. Und das sich nicht nur in Deutschland ausbreitet, wie der Sommer 2011 gezeigt hat. Krawalle in Großbritannien, Proteste in Spanien und Israel, Demonstrationen in Griechenland – in all diesen Ländern dreht sich der Protest letztendlich um die Sorge, dass nachwachsende Generationen nicht in dem öffentlichen Wohlstand werden leben können, der für die Älteren noch selbstverständlich war.

1Holger Lengfeld/Jochen Hirschle: Die Angst der Mittelschicht vor dem sozialen Abstieg, S. 196

»Wir sind in ein Zeitalter der Unsicherheiten eingetreten – wirtschaftliche Unsicherheit, physische Unsicherheit, politische Unsicherheit.« So analysiert der britische Historiker Tony Judt die gegenwärtige Situation. »Unsicherheit erzeugt Angst. Und Angst – Angst vor Veränderung, Angst vor dem sozialen Abstieg, Angst vor Fremden und einer fremden Welt – zerfrisst das wechselseitige Vertrauen, auf dem die Bürgergesellschaft beruht.«2

2Tony Judt: Dem Land geht es schlecht, S. 16

Natürlich könnte man die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass das Gefühl dieser Wohlstandsbedrohung nicht exakt den Gefahren entspricht, denen wir tatsächlich ausgesetzt sind. Vielleicht, halten mir manchmal Gesprächspartner entgegen, vielleicht sind wir einfach satte Wohlstandsbürger, die seit ihrer Jugend immer ein Mehr gewohnt waren und die nun die Furcht vor einem möglichen Weniger in Schockstarre versetzt. »Heul doch«, sagt beispielsweise meine amerikanische Freundin Ally, die ein Leben lang ohne jegliche Absicherung als Künstlerin gearbeitet hat. Solange ich noch Biobratwürste auf den Kugelgrill lege, nimmt sie mich nicht ernst und bezeichnet meine zunehmenden Ängste und Unsicherheiten als typisch deutsches Gejammer und Genörgel. Brillant imitiert sie, was sie in den Cafés in Frankfurt so zu hören kriegt. »O weh, da kann sich jemand nur dann Biospaghetti leisten, wenn er alle sechs statt vier Wochen zum Friseur geht! O Gott, o Gott, in der staatlichen Schule um die Ecke sind so viele Ausländerkinder, aber die Waldorfschule kann man sich nur leisten, wenn Opa das Schulgeld zahlt – und der will dann dafür mit in den Urlaub, das ist ja furchtbar!«

Aber auch viele deutsche Freunde und Kollegen halten meine Sorgen, Ängste und Überlegungen wahlweise für kollektive Wohlstandsphantasmen oder individuelle neurotische Angstattacken. Auf jeden Fall für nichts, was man politisch ernst nehmen müsste. Ihre Argumente: das hohe Niveau, auf dem wir klagen, der Reichtum des Landes, in dem wir leben, die Zahlen des wirtschaftlichen Wachstums, die Sozialausgaben, die die Bundesregierung leiste. »Ich kann dieses Gerede über gefühlte Ängste nicht mehr hören«, regt sich meine sonst gut gelaunte Kollegin Christine auf, »ich bin ein Faktenjunkie, schau dir mal die Zahlen an. Dieses Land ist die am stärksten wachsende Volkswirtschaft Europas. Hier brummt’s!«

Und über einen Satz meines Freundes Michael lacht sie sich halb tot. »Zur Not«, hatte der mir gesagt, »könnte ich den Flügel verkaufen.« Michael und ich hatten über unsere unsicheren Arbeitsverhältnisse beim Rundfunk gesprochen. Wir sind beide nicht fest angestellt, was in den permanenten Konsolidierungsplänen, in denen wir seit Jahren stecken, mittlerweile zu einer echten Belastung geworden ist. Fest angestellte Redakteure unterhalten sich in unserer Gegenwart darüber, wie froh sie seien, in diesen Zeiten fest angestellt und außerdem mit einer Oberstudienrätin verheiratet zu sein, die als Beamtin den Kredit fürs Haus gewährleiste. Ältere Kollegen sprechen davon, dass sie vor zwanzig Jahren vor dem Haupteingang gestreikt hätten. Vor zwanzig Jahren waren allerdings auch noch viel mehr Kollegen fest angestellt. Vor zwanzig Jahren waren viel mehr in der Gewerkschaft organisiert. Und vor zwanzig Jahren hatten alle weniger Angst vor der Zukunft. Aufgrund dieser Situation hatten Michael und ich überlegt, wo wir das Geld sparen könnten, das wir künftig möglicherweise nicht mehr zu verdienen in der Lage sein würden. Und da hatte Michael diesen Satz gesagt.

»Zur Not könnte ich den Flügel verkaufen«, das klingt ungefähr nach so großer Not wie die Klage, dass man heutzutage kein gutes Personal mehr bekommt, dass die Handwerker, die das Parkett verlegen, tatsächlich sehr schmutzen oder dass im neuen SUV die Frage, wohin mit der Sonnenbrille, nicht gerade geschickt gelöst sei. Wer solche Sätze sagen kann, dem geht es nicht wirklich schlecht. Der klagt auf ganz hohem Niveau. Ein solcher Satz entwertet sich durch den Luxus, den ein Flügel verkörpert.

Nun muss man wissen, dass mein Freund Michael sich seinen Flügel, einen gebrauchten Steinway, über viele Jahre von seinem keineswegs üppigen Gehalt abgespart hat, auch in den Zeiten, in denen er gleichzeitig sein BAföG abbezahlen musste. Er hat diesen Flügel, dessen Anzahlung ihm ein Freund geliehen hat, tatsächlich mühselig, Taste für Taste, durch geschickte Sparsamkeit erworben. Michael besitzt seinen Flügel nicht aus Statusgründen, er besitzt ihn, weil es ihn glücklich macht, so oft wie möglich auf ihm zu spielen. Mindestens einmal täglich. Am besten ein paar Stunden. Wenn Michael seinen Flügel verkaufen müsste, wäre das ein harter Schlag für ihn und ein ernsthafter Verlust an Lebensqualität. Weiß man das alles, hört sich der Satz »Zur Not könnte ich den Flügel verkaufen« möglicherweise weniger bizarr an. Was er unnachahmlich gut zum Ausdruck bringt, ist die Tatsache, dass hier jemand Zukunftssorgen hat, dem es zurzeit materiell ziemlich gut geht. Besser als vielen anderen, besser als der zunehmenden Zahl von Leiharbeitern, Niedriglohnbeziehern, Teilzeitbeschäftigten, Aufstockern, Arbeitslosen oder Hartz-IV-Empfängern.

Ist das Gerede von Flügelverkauf und Laminatabneigung also genau das, nämlich Gerede? Handelt es sich schlicht um eine individuelle Unfähigkeit der »Generation Laminat«, sich an veränderte gesellschaftliche Lebensbedingungen anzupassen? Wenn der Wohlstand sinkt, dann muss man eben Verzicht üben. Und zwar ohne zu jammern. Dann muss ein Michael eben seinen Flügel verkaufen, davon geht die Welt nicht unter. Es muss ja nicht das biologisch-dynamische Lummerlandbrot aus dem Bioladen für vier Euro zwanzig sein, die großen Discounter bieten auch Brot an. Geschichte geht voran. Lebensbedingungen ändern sich. So what? Auch meine Mutter reagiert so. Sie hält meine Lebenshaltungskosten aufgrund dessen, was sie Lifestyle nennt, für übertrieben hoch und nennt mir Familien aus ihrem Bekanntenkreis, die ohne Fernseher leben, Zahnpastatuben aufschneiden und mit Zelturlauben glücklich sind. Die sind bescheidener als ich. Die heulen nicht rum, nur weil sie ihr eigenes Nest nicht so weich polstern können wie das, in dem sie aufgewachsen sind.

Soziologisch ausgedrückt klingt mein Problem so: »Während des späten Wirtschaftswunders aufgewachsen, haben diese (westdeutschen) Mittelschichtsangehörigen bei ihren Eltern ein relativ hohes Niveau an beruflicher Sicherheit und einen steten Zuwachs an Wohlstand kennengelernt. Heute selbst erwachsen, reklamieren sie zwar dieses Wohlstandsversprechen auch für sich, realisieren jedoch, dass sie sich im Vergleich zu ihren Eltern auf ungewohnte Unsicherheiten, unterbrochene Erwerbsverläufe und ein geringeres Rentenniveau einstellen müssen.«3 Jürgen, Architekt, Mitte dreißig, drückt es folgendermaßen aus: »Dieser Wohlstands- und Sicherheitswahn, den unsere Eltern uns vermittelt haben, ist ein großes Problem.«

3Holger Lengfeld/Jochen Hirschle: Die Angst der Mittelschicht vor dem sozialen Abstieg, S. 190

Menschen definieren heutzutage ihre Position im sozialen Gefüge einer Gesellschaft nicht mehr von der Überwindung der Armut her, wie es die Generation nach Krieg, Flucht und Vertreibung tat. Meine Mutter fühlt sich immer noch reich, wenn sie an kalten Tagen einen heißen Tee trinken kann, weil ihr der Hunger und die Kälte ihrer Flucht aus Polen noch in den Knochen stecken. Für mich gilt das nicht mehr, für mich ist meine heutige Situation, der Wohlstand, in dem ich lebe, der Punkt, von dem aus ich messe, wo ich sozial stehe, und von dem aus ich meine Zukunftsperspektiven einschätze.

Tja. So einfach ist das. Bei meinem Problem handelt es sich schlicht um eine Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität. Es sind schließlich nie Autos mit Lautsprechern durch die Straßen gefahren und es werden auch nie Autos mit Lautsprechern durch die Straßen fahren, die Menschen wie mir versprechen, dass alles glattläuft. Vielleicht habe ich das geglaubt, weil ich im wirtschaftlichen Wohlstand und der sozialen Sicherheit der sechziger, siebziger und achtziger Jahre aufgewachsen bin. Herausgekommen sind »great expectations«, wie meine Freundin Ally das nennt.

Robert ist der gleichen Ansicht. Er ist Ende vierzig, ein brillanter Autor, der als Freiberufler sehr erfolgreich ist, weil er alles schreiben kann, was man sich wünscht. Robert gibt, wie er selbst sagt, gerne mal den »Guido« und hält glühende Reden für Freiheit und Selbstverantwortung und gegen das »süße Gift der Versorgung«. Unnötig zu erwähnen, dass wir uns öfter politisch streiten. Robert findet meine Zukunftssorgen um meine soziale Position und mein ökonomisches Auskommen vollkommen unnötig.

»Die Abstiegsängste, die man hat, messen sich ja in der Regel am Wohlstand der Eltern. Und wenn es um die Mittelschicht geht, dann ist ja von Armut gar keine Rede, sondern dann geht es darum, dass man erlebt hat, dass es immer besser wird, dass es den Eltern immer besser ging, einem selber auch, und dass man dann erwartet oder gehofft hat, dass es einem für alle Zeiten besser gehen wird. Dass ein normales Leben daraus besteht, dass man immer mehr verdient und mit kleinen Rückschlägen immer weiter kommt, und dann möglicherweise sich das leisten kann, was sich die Eltern leisten konnten, ein Haus, eine Eigentumswohnung. Dass man immer mehr in den Urlaub fährt. Und dass immer alles besser wird.«

Auch viele andere meiner Freunde und Kollegen reagieren verständnislos bis gereizt auf die Rede von den Abstiegsängsten derer, die einen Flügel im Wohnzimmer stehen haben und darüber klagen, dass sie sich nicht den Fußboden leisten können, den sie gerne hätten. Wenn ich wirklich so unter dem Laminatboden leide, kommentiert auch mein Kollege Erich meine Klagen, solle ich mir Parkett legen, zur Not eben auch in die Mietwohnung, aber mir nicht permanent den Kopf darüber zerbrechen, wie schön es wäre, wohnte ich auf Parkett: »Eines Tages stirbst du und hättest eigentlich eine super Party auf deinem Laminat feiern können. Oder einen schönen Teppich drauflegen können. Also lerne dein Laminat lieben!«

Zusammengefasst lautet die Reaktion so: »Schau dich um, wertschätze, was du hast, bestell dein eigenes Gärtlein und reiß dich zusammen.«

Die Zahlen und der Buddhismus geben meinen Freunden Recht. Man kann nur sich selbst verändern. Ein einleuchtender und sympathischer Ratschlag. Warum missfällt er mir trotzdem?

Bin ich nicht bescheiden genug? Zu selbstmitleidig? Erwarte ich von der Gemeinschaft, was nur ich allein leisten kann? Glaube ich noch an große Ideologien statt an private Veränderungsfähigkeit?

Was mir an diesem Ratschlag nicht gefällt, ist, dass er sich nur auf die private Dimension meines Unbehagens bezieht. Die prinzipielle Sorge um unser bisheriges Gesellschaftsmodell lässt er völlig außer Acht. Es ist nämlich nicht so, dass der Wohlstand in Deutschland schrumpft. Im Gegenteil. Er wächst. Im Zeitraum von 1999 bis 2009 hat die Gesamtbevölkerung bei den verfügbaren Realeinkommen einen Zuwachs von knapp drei Prozent erlebt. Das ist auch das Lieblingsargument meiner Kollegin Christine. Allerdings übersieht sie dabei ein entscheidendes Detail: Von diesem Zuwachs profitiert im Wesentlichen nur das obere Fünftel der Bevölkerung.4 Oder wie die taz-Redakteurin Ulrike Herrmann, die ein erhellendes Buch über den Selbstbetrug der Mittelschicht geschrieben hat, im Interview schlicht schlussfolgert: »Man muss sich klarmachen, dass die Wirtschaft wächst. Es gibt eigentlich immer mehr. Die Bevölkerung wächst nicht, das Pro-Kopf-Einkommen aber schon, und wenn davon bei Ihnen nichts ankommt, dann liegt das an der Verteilung.«

4Markus M. Grabka: Probleme und Herausforderungen des »Modells Deutschlands«, S. 78

Die Verteilung in Deutschland ändert sich rasant, wie auch Jan Goebel vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung bemerkt: »Seit 2000 beobachten wir eine sogenannte absolute Polarisierung: Es wurden in diesen unteren und oberen Bereichen nicht nur mehr Personen, sondern deren Einkommen hat sich auch noch weiter auseinanderentwickelt. Das heißt, die Ärmeren wurden ärmer und die Reicheren wurden reicher.«5

5www.diw.de/de/diw_01.c.357516.de/themen_nachrichten/einkommensentwicklung_in_deutschland_die_mittelschicht_verliert.html (2.1.2012)

Mir als Mittelschichtskind geht es nicht einfach nur um die private Angst, von der sich öffnenden Schere nach unten gerissen zu werden. Es geht mir um ein ganzes Gesellschaftsmodell.

Das »Modell Deutschland«, dieses besondere Gleichgewicht zwischen Markt und Staat, das ökonomischen Erfolg mit sozialem Ausgleich verbindet,6 diese Balance wackelt. Deutschland ist längst keine »nivellierte Mittelstandsgesellschaft« mehr, in der die Klassengegensätze überwunden scheinen – wie es der deutsche Soziologe Helmut Schelsky 1953 euphorisch formulierte. Die Gesellschaft spaltet sich in Gewinner und Verlierer. Dadurch verschärft sich die Ungleichheit, alte Klassenstrukturen werden wieder bedeutsamer und Ressentiments zwischen Bevölkerungsgruppen heftiger.

6Markus M. Grabka: Probleme und Herausforderungen des »Modells Deutschlands«, S. 76

Die zunehmende Verachtung gegenüber den sozialen Verlierern kann ich selbst in meinem eigenen Bekanntenkreis spüren. »Wenn du über die Mittelschicht schreibst«, sagt die eine, »dann musst du auch über den Sozialadel schreiben, über die, die in dritter Generation vom Staat leben und sich prächtig eingerichtet haben.« Und auch einem anderen fallen als Erstes die vielen Hartz-IV-Empfänger ein, die unseren Staat so viel kosten, dass er an den Sozialausgaben zugrunde gehen wird. »Weißt du, was der größte Haushaltsposten dieses Staates ist?«, fragt mich auch meine kluge Redaktionskollegin Christine. »Die Sozialausgaben. 143 Milliarden Euro jährlich. Danach kommt erst mal lange nichts. Und du willst mir erzählen, dass der Sozialstaat in Gefahr ist?« Zunehmend wächst die Überzeugung, die am unteren Rand nicht mehr mitversorgen, sich die Sozialausgaben als dicksten Haushaltsposten nicht mehr leisten zu können: In den gegenwärtigen Debatten geht es häufig um die Frage, ob eine solidarische Gemeinschaft überhaupt noch gewährleistet werden kann.7

7Olaf Groh-Samber/Florian R. Hertel: Abstieg der Mitte?, S. 138

Um diese politische Dimension geht es mir. Denn natürlich kann ich bei aller Klage auf Laminat wohnen, ohne ein psychosomatisches Belastungssyndrom zu entwickeln. Aber warum können immer mehr Menschen sich nicht mal mehr Laminat leisten? Während andere bei der Manufaktur für Luxusböden Geld ausgeben, das sie möglicherweise dadurch erwirtschaftet haben, dass sie Risikostaaten wie Griechenland Geld geliehen haben – gegen hohe Zinsen wegen des Risikos der Zahlungsunfähigkeit des griechischen Staates. Das sie nun aber ohne jedes Risiko zurückbekommen werden, weil Menschen wie ich und mein Sohn es ihnen mit unseren Steuern und unseren zukünftigen Renten zurückzahlen werden. Wird mein Sohn später mal in einer Massenuniversität minderer Qualität studieren, weil der Staat nach der absurden Schirmspannerei kein Geld mehr für Bildung hat? Fließen meine nicht unbeträchtlichen Steuern nicht in die Bildung unserer Kinder, die Versorgung der Rentner, den Schutz unserer Umwelt, sondern versickern in Banken und den maroden Staatsfinanzen europäischer Länder?

»Insgesamt kann man sagen, dass die Generation der heute Zehn- bis 40-Jährigen Nettozahler sind, während alle anderen lebenden Jahrgänge mehr vom Staat empfangen, als sie ihm geben.«8 So analysieren die beiden Wirtschaftsprofessoren Hanno Beck und Aloys Prinz die Lage.

8Hanno Beck/Aloys Prinz: Abgebrannt, S. 45

Um Missverständnissen vorzubeugen: Ich persönlich hätte gar nichts dagegen, dem Staat mehr zu geben, als ich kriege – wenn es wirklich so wäre, dass der Staat dieses Geld in die Infrastruktur unserer Gemeinschaft steckt und die Belastungen einigermaßen gerecht verteilt wären. Und damit meine ich nicht das Geld, das Arbeitslose oder Hartz-IV-Empfänger vom Staat beziehen. Ich gehöre nicht zu den 60 Prozent Deutschen, die der Überzeugung sind, dass wir es uns schlicht nicht mehr leisten können, die am unteren Rand der Gesellschaft mit durchzufüttern.

Ich meine diese andere Ungerechtigkeit, die erstaunlicherweise für viel weniger Wut sorgt: Die Tatsache, dass das obere Fünftel der Bevölkerung in den letzten zehn Jahren beim verfügbaren Realeinkommen Zuwächse von 23 Prozent verbuchen konnte, während die ärmsten zehn Prozent Einbußen von knapp zehn Prozent hinnehmen müssen.9 Ich meine die Tatsache, dass durch die Finanz- und Staatsschuldenkrise die Vermögensungleichheit weiter ansteigt, dass mittlere und untere Einkommenslagen ärmer und die oberen reicher werden, dass wir uns zunehmend in resignierte Verlierer und erfolgsfixierte Gewinner spalten. Dass »Wohlstand für alle« kein Slogan mehr für Deutschland nach den ersten zehn Jahren des 21. Jahrhunderts ist.

9Markus M. Grabka: Probleme und Herausforderungen des »Modells Deutschlands«, S. 78

Wenn Menschen aber nicht mehr daran glauben, dass sie ihre Zukunft selbst positiv gestalten können, daran, dass morgen alles besser wird; wenn sie nicht mehr davon überzeugt sind, dass sie legal zu Wohlstand und Status oder auch nur zu einer bescheidenen bürgerlichen Existenz gelangen können, dann verliert die Gesellschaft ihre Legitimität. Dann könnte tatsächlich der soziale Zusammenhalt unserer Gesellschaft gefährdet sein. Oder wie es der französische Soziologe Robert Castel mit einigem Pathos formuliert: »Wir könnten vielleicht unser Morgen verlieren.«10

10Robert Castel: Die Krise der Arbeit, S. 9

»Weißt du«, seufzt auch Michael bei einem gemeinsamen Frühstück, »als ich hierhergefahren bin, hab ich gedacht: Schade, dass ich nicht zwanzig Jahre älter bin. Dann hätte ich jetzt eine ordentliche Rente und diesen ganzen Mist hinter mir.«

Viele Menschen, die ich kenne, fühlen sich den Verhältnissen, in denen sie leben, mittlerweile hilflos ausgeliefert. Das erzeugt Angst und Unsicherheit, obwohl wir im Wohlstand leben. Aber wie lange noch?

Im Moment sieht es so aus: Wir sehen uns mit bleibender Arbeitslosigkeit konfrontiert, mit zunehmender Ungleichverteilung, mit überbordenden Sozialausgaben, abenteuerlicher Staatsverschuldung, fortgesetzter Naturzerstörung und bedrohlichem Klimawandel. Na Prost.

Da kann man sich schon mal fragen: Ist das, was wir gerade erleben, tatsächlich nur eine der viel beschworenen Krisen, die zum Kapitalismus dazugehören wie das Wasser zum Duschen? Oder stehen wir vor dem Ende der Ära?

Als Jugendliche habe ich mir nichts erträumt für meine Zukunft, außer: Dass alles so bleibt, wie es ist. Ich hatte schließlich alles, was ich brauchte. Hermann-Hesse-Romane und Sade-Platten, alte Männerhemden und ein Teegeschirr, Urlaube auf Sylt, dezidierte Ansichten, ein eigenes Pferd und mit achtzehn einen weißen R4. Wenn ich mir damals meine Zukunft vorstellte, dann sah ich nichts weiter vor mir als das Leben meiner Eltern, nur irgendwie cooler. Womöglich gehöre ich der ersten Nachkriegsgeneration an, die sich für ihre Zukunft nichts erträumte als die Fortsetzung der Gegenwart. Warum auch nicht? Anders als die vieler Vorgängergenerationen war unsere Gegenwart nicht schlecht. Wir mussten Flucht, Krieg und Vertreibung nicht erleben. Wir lebten nicht in einem totalitären Regime. Die meisten unserer Eltern waren zu jung, um Nazis gewesen zu sein. Und die schwarze Pädagogik hatten die Achtundsechziger hinweggefegt. So gesehen könnte man sagen: Ich habe mir nichts erhofft und kriege noch nicht einmal das. Ich bin mit – na ja – zumindest einem silbernen Löffel im Mund aufgewachsen und werde nach Maßgabe der Dinge mit dem Blechlöffel im Hintern alt werden. Ich werde es nicht einmal besser haben als meine Eltern, ich habe es schlechter. Wo die auf Parkett wohnten, wohne ich auf Laminat.

Wohlstandsphantasmen, Jammern auf hohem Niveau, Luxussorgen?

Ja – wenn es um mich persönlich geht. Nein – wenn es um unsere Gesellschaft geht. Wenn Sicherheit porös, Wohlstand prekär und die gesellschaftliche Position labil wird, dann verändert sich etwas. Und wenn das, was wir gerade erleben, erst die Risse im Gebälk des Sozialstaates sind – bedeutet das dann, dass demnächst das gesamte Haus einstürzen wird? »Man könnte alle möglichen Indizien anführen, die darauf hindeuten, dass wir nach einer lang anhaltenden Periode beträchtlicher Aufstiegsmobilität in eine der Abstiegsmobilität geraten sind«, schreibt Robert Castel.11 Was bedeutet das? Erlebt unsere Wohlfahrtsgesellschaft den Anfang vom Ende? Gibt es keine Möglichkeit, Wohlstand und Sicherheit für alle unter den gegenwärtigen weltweiten Bedingungen zu erzeugen? Werden wir uns auf sozialen Unfrieden gefasst machen müssen, auf Wachmänner, die eingezäunte Villen bewachen, während arbeitslose Jugendliche aus den Problemvierteln Autos anzünden? Werde ich mich irgendwann noch mal nach meinem Laminat zurücksehnen?

11Ebd.

Es sind diese Fragen, die aus meinem persönlichen Unbehagen, aus meiner individuellen Abneigung gegen Laminat mehr werden lassen als reine Wohlstandssorgen. Es sind diese Fragen, die aus einem Gefühl eine Stimmung und aus der Stimmung eine Debatte entstehen lassen: eine Debatte um nichts weniger als darum, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Ich denke mittlerweile, dass sich die Gegenwart nicht fortsetzen wird, wenn wir sie nicht verteidigen, und dass der Ausgang dieser großen Veränderung davon abhängt, was wir tun oder lassen.

Idyllische Zeiten

»In die fetten Jahre reingeboren«

Für meinen Bruder war unsere Neubausiedlung das Paradies. Er war sechs Jahre alt und Teil einer Geheimgesellschaft, die sich Nachbarkinder nannte. Ihre sichtbaren Unternehmungen bestanden darin, mit auf den Hosen aufgemalten Colts auf ihren Bonanzarädern durch die Gegend zu flitzen, die Straßen mit ihrem Rollhockey zu blockieren oder die Tomaten in den Schrebergärten auf ihre Funktion als Wurfgeschosse mit spektakulärer Aufprallwirkung zu testen. Ihre unsichtbaren Unternehmungen waren noch gefürchteter. Ein mannshohes unterirdisches Tunnelsystem zu graben, sehr geheim und sehr instabil. Mit Streichhölzern und Brennspiritus in der sorgfältig von innen verschlossenen Garage zu experimentieren. Sich kurz bevor die Müllabfuhr kam in der Tonne zu verstecken.

Meine Mutter zuckt immer noch zusammen, wenn mein Bruder von seiner glücklichen Kindheit im Neubauviertel schwärmt.

Ich dagegen habe es gehasst. Die Siedlung war die reine Verkörperung normierter Mittelstandsidyllen. Überall Vater-Mutter-zwei-Kinder-Familien in frei stehenden Einfamilienhäusern, weiß verputzt, mit einem Gartenzaun, hinter dem immer irgendetwas kläffte. Nirgends ein buntes Haus. Nirgends ein wilder Garten. Nirgends ein lebender Mensch. Lauter angepasste Zombies. Ich nahm unsere westdeutsche Neubausiedlung im gängigen Vorurteilsraster einer Hermann-Hesse-lesenden Zwölfjährigen wahr.

Mein Vater war auf einer Dienstreise bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Wir bekamen eine betriebliche Hinterbliebenenrente, die uns, zusammen mit dem, was meine Mutter als freie Mitarbeiterin einer Tageszeitung verdiente, ein einigermaßen sorgenfreies Leben bescherte. Das Haus konnte – auch dank einer Erbschaft – fertig gebaut werden, der Garten angelegt, ein Pferd gekauft werden. Vor dem Haus stand allerdings immer irgendein verbeultes Auto japanischer Herkunft, das innen so verdreckt war wie kein anderes Elternauto. Meine Mutter hatte als Kind mit ihrer Familie aus Polen fliehen müssen – gemeinsam mit dem Dienstmädchen. In Polen waren sie wohlhabend gewesen, in Deutschland wurden sie als »Flüchtlinge« und »Polackenschweine« abgelehnt und gedemütigt. Das hat meine Mutter der bürgerlichen Gesellschaft nie verziehen. Bei uns waren immer die willkommen, die die »anständigen« Leute ablehnten. Stromernde Katzen, auffällige Jugendliche, ausländische Familien. Statt einer Geschirrspülmaschine hatten wir Originale an den Wänden. So sahen die Prioritäten meiner Mutter aus. (Ich habe nie wieder in meinem Leben so viel Geschirr gespült wie bei uns zu Hause). Wenn schon sonst alle genormt waren in der DIN-Idylle unserer Neubausiedlung: Wir waren es nicht. Wir fegten samstags nicht die Straße. Wir wuschen samstags auch nicht das Auto. Wir engagierten uns nicht im Dorfverschönerungsverein, sondern bei Amnesty International. Wir gehörten nicht dazu. Und zwar, weil wir nicht dazugehören wollten und nicht etwa, weil wir nicht dazugehören konnten. Ein entscheidender Unterschied, den ich damals noch nicht als entscheidend wahrnahm.

Auch wir besaßen einen großen Holzesstisch, an dem wir uns zum Essen versammelten, auch wir fuhren jedes Jahr in den Sommerferien auf eine Nordseeinsel in Urlaub, auch wir tranken Rotwein vorm Kamin, während das unvermeidliche »Köln Concert« von Keith Jarrett lief. Wir hatten zwar keine Durchreiche von der Küche zum Esszimmer, aber ansonsten führten wir ein ganz normales Mittelschichtdasein.

Als außergewöhnlich privilegiert habe ich dieses Leben nie empfunden – und doch weiß ich noch, wie entsetzt ich war, als ich in der zwölften Klasse eine Schulkameradin besuchte, deren Vater Polizist war, und die mit ihren Eltern und ihren beiden Geschwistern in einem der Hochhäuser am Stadtrand in einer Mietwohnung wohnte, die von grauem Teppichboden und einer Tiefkühltruhe dominiert wurde. Ich hatte bis zu diesem Besuch überhaupt nie realisiert, dass jemand nicht in einem eigenen Haus wohnen könnte. In unserem Neubauviertel gab es keine Mietwohnungen.

Ich bin in relativem Wohlstand aufgewachsen, ohne diesen zu bemerken. Ich bin in relativer Sicherheit aufgewachsen, ohne diese zu bemerken. Und ich bin in relativer sozialer Durchlässigkeit aufgewachsen, ohne sie zu bemerken – dass Kinder aus den Mietwohnungen am Rande der Kleinstadt das Gymnasium ebenso besuchten wie die Arztsöhne und -töchter aus den umliegenden Villen am Hang, das war selbstverständlich. Man bemerkt Dinge eben erst in der Differenz – wer redet schon davon, dass Luft durchsichtig ist? Erst beim Smog-Alarm wird diese Tatsache erwähnenswert.

Wohlstand und Sicherheit habe ich ebenso wenig bemerkt wie die staatliche Infrastruktur, die mein Leben prägte. Dass ich beispielsweise jederzeit aufgrund meiner Krankenversicherung kostenfrei zum Zahnarzt gehen konnte. (Ein Segen? Von wegen. Ich litt schon mit vierzehn unter einer Zahnarztphobie und wäre lieber nicht hingegangen.) Dass meine Schulbücher nichts kosteten, sollte das erwähnenswert sein? Schlimm genug, dass ich unter cholerischen Mathematiklehrern leiden oder obligatorisch ein Fach wie »Handarbeit« besuchen musste. Dass mein Vater bezahlten Urlaub hatte – das war doch selbstverständlich. Dass die Möglichkeit, drei Wochen nach Sylt oder Kärnten zu fahren, irgendwann mal in der Geschichte von einer kraftvollen Arbeitnehmervertretung erkämpft worden war, das wusste ich nicht.

Der Zusammenbruch des Weltwährungssystems von Bretton Woods, die Ölkrisen von 1973 und 1978, Massenarbeitslosigkeit – mag sein, dass in den achtziger Jahren das »Modell Deutschland« bereits seine ersten Schrammen abbekommen hatte. Dass das politische Umdenken in Richtung »Neoliberalismus« bereits begonnen hatte. Dass das, was glänzte, schon kein Gold mehr war. Nur weil man etwas nicht bemerkt, ist es deshalb noch lange nicht nicht vorhanden. Aber wer in den achtziger Jahren aufwuchs, sah die heute deutlich klaffenden Risse im Sozialstaatskörper damals noch nicht. Es schien alles sicher.

»Oliver Twist« war für mich eine Geschichte aus einem Buch, das ich im Englischunterricht lesen musste. Dass ich selbst nur wenige Jahrzehnte früher möglicherweise auch in elenden Verhältnissen hätte aufwachsen können, kam mir nie in den Sinn.

Als ich das meinem Kollegen Erich erzähle, schüttelt der über so viel Naivität nur den Kopf: »Die totale Sicherheit, in der wir groß geworden sind, ist sowohl historisch als auch geografisch der absolute Ausnahmezustand, das Normale ist doch, dass nichts sicher ist.«

Und meine Schulfreundin Anna meint: »Wir haben gegen nichts gekämpft. Ein bisschen gegen Atomkraft, und das war es dann schon. 1968 geboren, da bist du in die fetten Jahre reingeboren worden. Warum solltest du gegen irgendwas sein?«

Dass wir in unserer Neubausiedlung hätten dazugehören können, lag an dem materiellen Wohlstand, in dem wir lebten. Eine Tatsache, die ich zu ignorieren versuchte. Geld haben zu wollen erschien mir als ein vulgärer Charakterzug. Meine Nachbarin lacht darüber noch heute. Sie stammt aus einer Arbeiterfamilie mit fünf Kindern und trug in der Schule die braunen Cordhosen ihrer älteren Brüder auf, während sie sich schämte, dass ihre Mutter putzen gehen musste. Meiner Nachbarin ist Geld bis heute sehr wichtig.

Ich dagegen kannte Armut nicht. Und verachtete den Konsum. Ausreichend Geld zu haben, um die Bedürfnisse des täglichen Lebens problemlos erfüllen zu können, erschien mir selbstverständlich, dieses Geld nutzte man aber natürlich nicht dazu, sich ein repräsentatives Auto vor die Tür zu stellen, sondern dazu, sich mit dem zu beschäftigen, was wirklich wichtig war. Das Innen erschien mir immer wertvoller als das Außen. Für Markenklamotten etwa hatte ich nur Verachtung übrig, materiellen Wohlstand deutete ich als bedeutungslos. Klassenzugehörigkeit? Antiquiert. Das monatliche Einkommen? Unwichtig. Vermögen? Verdirbt nur den Charakter.

Jürgen, der Architekt, stammt aus wohlhabendem Elternhaus. Sein Vater ist Richter. Jürgen bekam die siebeneinhalb Jahre seines Studiums von den Eltern finanziert. Er sagte den schönen Satz: »So ein Innenleben überhaupt zu entwickeln ist ja totaler Luxus.« Genau damit waren wir jahrzehntelang beschäftigt: ein Innenleben zu entwickeln und es dann hübsch einzurichten. Wir mussten ja auch nicht kämpfen. Wir waren schon da, wo andere hinwollten. Unsere Eltern waren in den Wirtschaftswunderjahren aufgestiegen. Als Kinder von Aufsteigern befanden wir uns in einer privilegierten Situation. Nicht nur wirtschaftliche Vermögen, auch »Bildungskapital« wurde in großem Maß vererbt, was den Nachkommen der Gutsituierten einen für die anderen kaum einholbaren sozialen Vorsprung bescherte.12

12Christoph Deutschmann: Sozialstrukturelle Bedingungen wirtschaftlicher Dynamik, S. 51

Diesen Vorsprung haben wir alle gespürt, auch wenn er uns nicht bewusst war. Nicht bewusst sein durfte. In Klassen zu denken war politisch verpönt. Ich war Mitglied bei den Jusos und kämpfte für soziale Gerechtigkeit, Krötentunnel und die Sandinisten. Allerdings mehr aus dem vagen Gefühl, dass mein engagierter Deutschlehrer und die Völker der Welt das von mir erwarteten, als aus einem ernsthaften Gefühl der Empörung. Klassengegensätze spielten, da war ich mir sicher, nur noch in historischen Filmen eine Rolle. In meiner Clique waren schließlich auch ein paar dabei, die nicht das Gymnasium besuchten. Die Lehren machten. Aber auch Palästinensertücher trugen und kifften. Dann aber irgendwann verschwanden, weil sie im Gegensatz zu uns morgens um fünf rausmussten, weil sie arbeiteten, wenn wir uns am See trafen und über die Unzulänglichkeiten der Welt, wie sie war, sprachen. Wir wollten nicht arbeiten, wir wollten »etwas Interessantes« machen. An Geld dachten wir nicht.

Etwas Interessantes machen. Das war bei vielen von uns Mittelschichtskindern ein vage formuliertes Lebensziel. Natürlich wollten wir mit diesem »Interessanten« auch irgendwann Geld verdienen. Aber Geldverdienen als Selbstzweck? »Ich wollte die Welt verbessern, ich wollte Entwicklungshilfe machen. Ich habe mir über Geld keine Gedanken gemacht«, sagt auch Anna, die heute Architektin ist. »Wenn man Entwicklungshilfe macht, dann braucht man ein Handwerk. Das habe ich alles ausprobiert, Gärtnerei, Krankenpflege, aber es war mir zu anstrengend. Da dachte ich, dann verbessere ich eben nicht die ganze Welt, sondern nur ein Haus, und so kam ich dann zur Architektur. Man kann auch mit guter Architektur Entwicklungshilfe machen.«

Ich habe mich mit neunzehn für ein Philosophiestudium entschieden. An dieser Wahl hat mir tatsächlich gefallen, dass sie so wenig rationell war, so wenig instrumentell, so wenig verwertbar im »falschen Leben«, dass sie die von der Banklehre am weitesten entfernte Berufswahl war. Für Sandra, die schon immer Journalistin werden wollte, gilt das immer noch. Sie kann sich bis heute nicht vorstellen, in einer Bank zu arbeiten. Auch wenn einige ihrer Freunde dort ziemlich viel Geld verdienen.

Das ist ein merkwürdiges Phänomen besonders der bildungsbürgerlichen Mittelschicht: die arrogante Ignoranz der Bedeutung von Geld. Eine Ignoranz, die man bei denen, die wirklich viel Geld haben, nicht findet.

Vielleicht ist das der Versuch, finanzielle Unabhängigkeit zu demonstrieren, eine Unabhängigkeit, die es bei Menschen, die lohnabhängig sind, natürlich nicht geben kann. Vielleicht handelt es sich schlicht um Realitätsverleugnung oder um die Imitation eines Lebensstils, in dem Geld tatsächlich keine Rolle spielt.

Dieser Zug spielte in meiner Jugend jedenfalls eine entscheidende Rolle. Statt Außen Innen, statt Geld »was Interessantes«, statt beruflichem Erfolg Selbstverwirklichung. Mein Kollege Erich schüttelt darüber nur den Kopf. »Selbstverwirklichung. Was sind das eigentlich für tolle Selbste, die sich da verwirklichen?«

Sandra, dreißig, Zeitungsvolontärin, ist in Berlin-Zehlendorf groß geworden in einem Haus mit Garten. Ihr Vater ist Ingenieur, ihre Mutter Publizistin. In der Grundschule hatte sie eine beste Freundin, »die hatte eine Mutter, die hatte fünf Kinder, alle von verschiedenen Vätern, hat nie selber gearbeitet. Und da dachte ich, wenn man nicht arbeitet, dann lebt man halt mit fünf Kindern in einer Fünf-Zimmer-Wohnung. Das ist dann eben selbst gemachtes Pech«.

Es ist nicht so, dass es Elend in den glorreichen Zeiten nicht gegeben hätte, als der Wohlfahrtsstaat noch in Saft und Kraft zu stehen schien. Wir waren nur der Ansicht, dass wir immun wären gegen dieses Elend. Dass es uns nicht treffen könnte. Und zwar nicht, weil wir mit dem goldenen Löffel im Mund geboren worden wären. Es war uns schon klar, dass wir irgendwann einer lohnabhängigen Tätigkeit würden nachgehen müssen, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Vermögen, Immobilien, Besitz hatte keiner von uns. Wir waren nicht reich, gehörten nicht zur Oberschicht. Aber natürlich waren wir der Überzeugung, dass wir dieser Tätigkeit problemlos würden nachgehen können, wenn wir uns ein wenig Mühe gäben.

In unserem von meiner Mutter eher links geprägten Haushalt war es tabu, Menschen, die in irgendeiner Form von sozialem Elend lebten, zu verurteilen. Man unterstützte sie, ließ ihnen Fürsorge zuteil werden. Meine Mutter wurde Leiterin eines von der SPD initiierten Jugendclubs. Viele der langhaarigen Vierzehnjährigen, die Mitte der Siebziger dort ein und aus gingen, kamen aus Elternhäusern, in denen getrunken und geprügelt wurde. Schon als Achtjährige, die von der Kleidung (Jackett zu Jeans, wow!) und dem Habitus (Jungs mit langen Haaren, holla!) der Jugendlichen schwer beeindruckt war, wusste ich, dass ich deren Probleme nie haben würde. (Was ich unterschätzt habe, ist die natürliche Vielfalt der Problemmöglichkeiten, sodass noch genügend andere Probleme für mich drin waren.)

Trotz aller German Angst, diesem kollektiven Hang der Deutschen zum Grübeln und zu diffuser Zukunftssorge, ging ich in meiner frühen und auch späteren Jugend immer davon aus, dass ich ohne größere Schwierigkeiten den mir gemäßen Platz in der Gesellschaft finden würde. Dass ich einen Studienplatz, eine Arbeit, eine Familie und ein Haus haben würde. »Ich glaube, damals sind wir von unseren Eltern an den Startblock gesetzt worden«, nennt Anna diese unreflektierte Überzeugung, immer nur geradeaus gehen zu müssen, um anzukommen. Allzu anstrengend, davon waren wir auch überzeugt, würde das schon nicht sein. Es war ein wichtiger Bestandteil des Lebensgefühls in den Achtzigern, dass man eigentlich nicht »durch den Rost fallen« konnte. »Wenn du halbwegs mitschwimmst, deine Schulabschlüsse machst, dann geht’s schon irgendwie«, lautete damals unsere Überzeugung. Uns schienen alle Türen offenzustehen, ganz gleich, ob man Philosophie studierte, Florist lernte oder eine Druidenschule besuchte. Sandra bringt dieses Lebensgefühl so auf den Punkt: »Wieso sollte man, wenn man einigermaßen was draufhat, es nicht hinbekommen?«

In den Achtzigern hatten wir zwar viel Angst: Angst vor dem Ausbruch eines Atomkriegs, Angst vor dem Waldsterben, Angst vor dem sauren Regen. Duran Duran besang die Apokalypse, und wir waren überzeugt, »No future« zu haben. Aber diese Zukunftsangst bezog sich auf äußere Faktoren: auf Umweltzerstörung und Wettrüsten. Dass unser eigenes, ganz privates Leben von innen heraus bedroht sein könnte, weil das »Modell Deutschland« außer Balance zu geraten drohen würde, damit rechneten wir damals nicht.

Ich hatte in den achtziger Jahren nicht die Sorge, dass ich für die nähere Zukunft mit einem Philosophiestudium wirtschaftlich möglicherweise nicht optimal gerüstet sein könnte. Ich konnte mich ganz dem hingeben, was ich als die Entfaltung meiner Persönlichkeit ansah, weil ich mich – trotz aller allgemeiner globaler Zukunftsangst – in Deutschland in meiner Existenzsicherung nie gefährdet sah. Deshalb war mein Lebensentwurf auch nicht riskant, sondern nur Ausdruck meiner historischen Naivität, der Überzeugung, dass mein schönes Innenleben mich durch eine Zukunft tragen würde, die ich mir als ewige Fortsetzung der Gegenwart vorstellte.

Heute ist das anders. Mein vierzigjähriger Kollege Erich konnte nach dem Abitur seine Studienwahl, genau wie ich, völlig frei treffen. Doch eine von jeglichen Wirtschaftserwägungen freie Studienwahl wollen er und seine Frau ihren Kindern nicht zugestehen. »Ich würde meinen Kindern nicht sagen, ihr dürft das nicht. Aber ich würde ihnen klarmachen, dass sie darüber nachdenken müssen, wie sie damit ihr Geld zu verdienen gedenken. Meine Eltern haben darüber nie mit mir gesprochen.«

Weil es damals noch keine Notwendigkeit dafür gab. Weil das Gesellschaftsmodell, das über Jahre praktiziert worden war, noch funktionierte.

»Der Fahrstuhl fuhr immer nach oben«