Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Der gelernte Anglist und Psychologe Dr. Johann-Georg Raben entfaltet in diesem Buch ein farbiges Panorama der englisch-hannoverschen Geschichte. Viele historische Persönlichkeiten – Könige, Fürsten, Minister, Günstlinge, Mätressen, Feldherren, Reformer, Parlamentarier, Rebellen, Literaten – werden dabei lebendig. Der Autor zeichnet zugleich in fesselnder Weise die Entwicklung der parlamentarischen Demokratie nach und liefert eine Fülle kulturgeschichtlicher Informationen. Das Buch wird wissenschaftlich untermauert durch eine umfangreiche Bibliographie, in der sich viel politische Literatur findet.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 625

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Wappen des Vereinigten Königreichs

Großbritannien und Nordirland

Quelle: wikipedia.org

Erschienen aus Anlass des Jubiläums 1714/2014 der Personalunion Hannover-England

Hinweis:

Dieses Buch enthält eine umfangreiche,

thematisch weit gefasste Bibliographie zu den

Geisteswissenschaften und zur Politik.

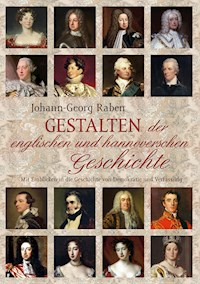

Auf dem Umschlag abgebildete Personen von oben links nach unten rechts:

Sophie von der Pfalz

Kurfürst Ernst August von Hannover

König Georg I.

König Georg II.

König Georg III.

König Georg IV.

König Wilhelm IV.

William Pitt der Jüngere

Marquess of Rockingham

William Lamb, zweiter Viscount Melbourne

Robert Walpole

Herzog von Wellington

König Wilhelm III.

Queen Mary II.

Queen Anne

Queen Victoria

Inhalt

(Hier sind nur die Hauptkapitel verzeichnet.

Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis findet sich auf den folgenden Seiten.)

Vorwort

Ausführliches Inhaltsverzeichnis

1714/2014 und das englische Königshaus

Georg I. vernachlässigt England

Georg II. – ein Liebhaber von Mätressen

Georg III. – Widersacher Napoleons

Georg IV. – lange Zeit nur Prinzregent

Wilhelm IV. schaltet England auf Reform um

Führende Politiker

Die Könige »William and Mary«

Die Zeit der Königin Anna

Festigung der Monarchie unter Viktoria und ihren Nachfolgern

Schlusswort

Bibliographie

Über die Encyclopaedia Britannica

Über den Autor

Ausführliches Inhaltsverzeichnis

(Titel von Unterkapiteln, die Hinweise für Touristen enthalten, sind unterstrichen.)

Vorwort

Diverses zum Jubiläum 1714/2014 und zum englischen Königshaus

Festvorbereitungen

Initialzündung des welfischen Englandprojekts auf der Iburg (1658)

Der Abt Thorwarth kämpft in evangelischer Umgebung für den katholischen Glauben

Das Schloss in Osnabrück als Fürstenresidenz

Fahrt mit historischer Postkutsche nach London

Osnabrück als Garnisonsstadt

Osnabrück und Münster profilieren sich als Friedensstädte

Zwei Osnabrücker Bischöfe mit dem Namen Engelbert

Englische Kronjuwelen in Hannover ausgestellt

Das Jubiläum 1714/2014 soll in fünf Schlössern und Museen gefeiert werden

Neues Museum in Hannover

Eine wissenschaftliche Tagung zum Jubiläum der Personalunion

Die Reihe englischer Könige vor 1714

Vermögen und Einkommen Königin Elisabeths II.

Über Charles, Prince of Wales, und einige seiner Verwandten

Genealogische Wurzeln der heutigen englischen Königsfamilie

Der »Krönungsweg« soll als Touristenroute ausgewiesen werden

Wie der König

in spe

den Ärmelkanal überqueren wird, bleibt geheim

Zusammenfassung der Zeit der Personalunion und der geplanten Jubiläumsfestlichkeiten

Eine Heirat schafft die Voraussetzung für die Inthronisation der Welfen in England

Kulturelle Transfers zwischen England und Hannover im georgianischen Zeitalter

Die doppelstaatliche Regierungstechnik der »Georges«

Der britische Botschafter kommentiert die Personalunion

Das Programm der niedersächsischen Landesausstellung

Der zukünftige König auf der Ippenburg

Die Jubiläumskutsche macht Station im Dorf Ohne

Ankunft der Jubiläumskutsche in London

König Georg I. vernachlässigt England

Einem deutschen Fürsten fällt die englische Königskrone in den Schoß

Georgs I. letzte Fahrt (von London nach Osnabrück) – die ihm den Tod bringt

Georgs Mätresse Herzogin von Kendal – einflußreich, hässlich, habgierig

Eine uneheliche Tochter Georgs I. heiratet berühmten Schriftsteller

Zwei katholische englische Schriftsteller und Kulturkritiker aus neuerer Zeit

Politisches Gerangel des Königs mit seinen Ministern

Der Theaterregisseur Colley Cibber

Georg II. – begeistert fürs Militär, den Mätressen nicht abgeneigt

Ein König, der »seinen Platz kannte«

Viel Streit mit dem Vater

Georgs Ehefrau Caroline

Sohn des Königs – ein Militär mit Fehlern

Georgs Mätresse Countess of Suffolk – liebenswert und hochgebildet

Mätresse Countess of Deloraine ersetzt die erkrankte Königin

Georgs Mätresse Countess of Yarmouth – seine große Liebe

Ständiger Streit zwischen Georg und seinem Kronprinzen

Ein goldener Brief aus Burma

Hatte Georg eine Geliebte im Städtchen Neuenhaus?

Georg besiegt die Franzosen bei Dettingen am Main

Diderot wegen Atheismus ins Gefängnis gesteckt

Die beiden weltgeschichtlich bedeutsamen Schlachten bei Minden und Quebec

Die kanadische Provinz Neubraunschweig

Spionage im Siebenjährigen Krieg

Über die Stadt Minden

Georg III. – Widersacher Napoleons

Der unsichere Charakter des Königs

Georg mischt sich energisch in die Politik ein

John Lockes Einfluss auf die amerikanische Unabhängigkeitserklärung

Georg III. – ein bescheidener Durchschnitts-Engländer?

Eine Prinzessin schreibt an Friedrich den Großen

Ein König auf Freiersfüßen

Günstling des Königs

William Pitt der Ältere

Parteienwechsel in England rettet den französischen Absolutismus

Ein Lordkanzler widersetzt sich staatlicher Willkür

König Georg III. war auch »König von Frankreich«

Über die »Reichserzämter«

König Georg IV. – lange Zeit nur Prinzregent

Ein Dandy auf dem Thron

Königin Caroline – eine tragische Gestalt

Der persönliche Niedergang Georgs IV.

Die Engländer der Regentenzeit frönten dem Lebensgenuss

Eine Spur König Georgs IV. an der Ems

Touristische Hinweise zur Hollandgängerei

Die Obrigkeit Georgs IV. verbietet übermäßiges Feiern

Ein adeliger Justizminister, der zugleich die Interessen seines Standes vertrat

Der König erlässt 1827 ein Wohnrecht, das die Niederlassungsfreiheit stärkt

Markierung der neuen hannoverschen Grenzen im Jahre 1824

Der Beginn der Eisenbahn in England

Wilhelm IV. schaltet England widerstrebend auf Reform um

Britannica über Wilhelm

Wilhelm freut sich über seine Inthronisation wie ein Kind

England entgeht knapp einer Revolution

Wilhelm beschreibt den späteren Seehelden Nelson

Führende Politiker

Die beiden Pitts

Der ältere Pitt – ein durch Krankheiten gehandikaptes Genie

Der jüngere Pitt – energiegeladen, redebegabt, distanziert

Errichtung von Verteidigungstürmen an der Küste

Gegensätzliche politische Kräfte

Milde gegenüber dem Besiegten versus »unconditional surrender«

Der Premierminister Viscount Melbourne

Spannungen zwischen Shelburne und der Gruppe Pitt

Die Herkunft der Bezeichnung »Sandwich«

Der Aufstieg des Marquess of Rockingham

Charakter und Politik Sir Robert Walpoles

Herzog von Newcastle – ein schwerreicher Premierminister

Henry Pelham bewirkt als Premierminister bedeutende Dinge

Georgs II. Günstling Baron Carteret strebt Schiedsrichterrolle Englands an

Der Herzog von Wellington – als Mensch sympathisch, als Politiker erzkonservativ

Jahrelanger Kampf um Katholikenemanzipation und Parlamentsreform

Wellington in seinen späteren Jahren

Viscount Goderich verharmlost die wirtschaftlichen Probleme Englands

Graf Münster: Hannover-Englands Chefunterhändler auf dem Wiener Kongress

Die Könige »William and Mary«

Wilhelm und Maria regierten England gemeinsam

Ein Lynchmord am Ende der »statthalterlosen Zeit«

Ein zugespitzter Machtkampf im holländischen Staat

Frankreich um 1650 durch Aufstände geschwächt

Wilhelm III. schenkt treuem Mitkämpfer ein Schloss

Ein Holländer wird Earl of Portland

Ein Gegner von Radikalen-Erlässen

»Verachtet sei, wer Schlechtes darüber denkt«

Hinrichtung eines Rebellen

Kontinentale Begleiter Wilhelms III.

Die Bedeutung der »Glorreichen Revolution«

Der tragische Tod des Sir Philip Sidney

Ein revolutionärer Denker endet auf dem Schafott

Königin Elisabeths Günstling Graf Leicester

Cromwells General George Monck

Problematische Nachfolgeregelung

Schon Maria Stuarts Mutter provozierte einen Bürgerkrieg

Die »Glorious Revolution« als Vorbereitung der Industriellen Revolution

Touristischer Hinweis auf »Oranier-Routen«

Die konfliktreiche Zeit der Königin Anna

Eine schwache Königin mit doch einigen Erfolgen

Der Politiker Shrewsbury

Eine zugespitzte Situation in der Frage der Thronfolge

Alexander Pope zieht gegen die Dummheit zu Felde

Spannungen zwischen Sophie von der Pfalz und Queen Anne

Der Friede von Utrecht

Zwei hochinteressante Fürstinnen

Das tragische Leben der »Prinzessin von Ahlden«

Eine ungewöhnliche Liebesgeschichte

Das Theater an der Drury Lane

Georg Friedrich Händels Karriere in England

Prinzessin diskutiert mit berühmtem Philosophen

Ein Paradigmenwechsel – hin zur exakten Wissenschaft

Prinzessin Elisabeth als Förderin eines calvinistischen Sektenführers . . Sohn des »Winterkönigs« war bedeutender Kontrahent Cromwells.

Mächtige politische Figuren

Königin Anna in einer Satire

Der Blenheim-Palast

Der umtriebige Politiker Bolingbroke

Bemühungen um Stuart-Restauration

Herzog von Argyll besiegt den »Hüpfenden Johannes«

Umsturzversuch des »Bonny Prince Charlie«

Charlies Bruder wird Thronprätendent

Die seltsame Rolle der Stuart-Könige in der englisch-schottischen Geschichte

Vereinigung Englands und Schottlands 1707

Ein irisches Auswanderer-Lied

Weiteres zum Viscount Bolingbroke

Bolingbroke als literarische Größe

Die These von der »besten aller Welten«

Ein Streit zweier Literaten

Eine makabre Satire Jonathan Swifts

Irving Babbitts bedeutende Thesen

Bolingbroke als Held einer Filmkomödie

Popes Anklänge an Milton

Kurzgefasste Parlamentsgeschichte

Festigung der konstitutionellen Monarchie von Viktoria bis zu Georg VI

Endgültiger Übergang zum Parlamentarismus unter Viktoria

Eduard VII. – ein Lebemann auf dem Königsthron

Die Könige Georg V. und Georg VI.

J. R. Seeley träumt vom englischen Weltreich als einem Bundesstaat

Zwei Politiker mit dem Namen Grey

Earl of Rosebery – ein Imperialist, der an der Irland-Frage scheiterte

Sir Eyre Crowe – ein Deutschbrite mit antideutscher Einstellung

Schlusswort

Bibliographie

Anhang:

Über die Encyclopaedia Britannica

Über den Verfasser

Vorwort

Zu Beginn möchte ich einiges zur Schreibmethode und zum Inhalt des hier vorliegenden Buches sagen:

Es handelt sich um keine systematische Darstellung. Man kann das Buch eher als eine Materialsammlung oder als eine Collage bezeichnen. Ich habe aus den verschiedensten Quellen (oft aus der Encyclopaedia Britannica, jeweils von mir übersetzt) zum Teil umfangreiche Zitate zum Thema des Buches zusammengetragen und den Zitaten verbindende Texte, Kommentare und Fußnoten ein- oder angefügt.

Ich hoffe, dass der Leser / die Leserin meine zwischengeschalteten Kommentare (etc.) als nützlich und bereichernd empfinden wird. Ich gestehe, dass dieses Buch eine Tendenz aufweist, »vom Hundertsten ins Tausendste zu kommen« und sich in Einzelheiten zu verlieren. Auch hangele ich mich nicht selten von einem Stichwort zum anderen; Wichtiges steht neben (vielleicht) Unwichtigem. Eine mangelnde Bereitschaft des Verfassers, auch einmal was wegzulassen, ist festzustellen.

Das Buch, das der Leser hier in den Händen hält, ist das erste von drei Büchern, die alle drei diesen Collagen-Charakter haben und sich mit dem Thema England beziehungsweise Hannover befassen. Wegen des Umfanges des von mir erforschten Materials musste ich mich nämlich entschließen, es in drei getrennten Büchern erscheinen zu lassen. Die Titel der drei Bücher lauten:

»Gestalten der englischen und hannoverschen Geschichte«,

»Politische und religiöse Konflikte in der englischen Geschichte«,

»Materialien zur hannoverschen und niedersächsischen Geschichte«

– und zwar jeweils mit dem Untertitel:

»Mit Einblicken in die Geschichte von

Demokratie und Verfassung«.

Ich beeile mich, hier gleich hinzuzufügen, dass sich hinter den Titeln (beziehungsweise hinter dem Untertitel) vieles verbirgt, was man wohl nicht vermuten würde, da es den Titeln recht fern zu liegen scheint. Bei mir besteht halt, wie bereits erwähnt, eine starke Tendenz, »vom Hölzchen aufs Stöckchen zu kommen« und dabei vom Thema abzuschweifen. – Ich meine aber, dass das Dargestellte in einem weiteren Sinne durchaus miteinander zu tun hat.

Mein Plan ist es, alle drei Bücher – beginnend mit »Gestalten der englischen und hannoverschen Geschichte« – ab dem Sommer 2014 so bald wie möglich auf den Markt zu bringen. Ich weise zudem darauf hin, dass das in diesem Vorwort Gesagte sich auf die gesamten drei Bücher – also sozusagen auf die »Gesamt-Collage« – bezieht. Für den jeweiligen Einzelband treffen daher nicht unbedingt alle in diesem Vorwort genannten Punkte zu.

Systematik ist nicht meine Stärke, das ist ziemlich offensichtlich. Ich meine aber, dass in den genannten drei Büchern – neben manchem Nebensächlichen – wichtige und interessante Dinge zur Darstellung kommen. Garantieren kann ich auf jeden Fall, dass wir uns oft »in den höchsten Kreisen« bewegen werden, wo klangvolle Adelstitel Gang und gäbe sind. Wir werden einer Reihe von Königen und ihren Ehefrauen (beziehungsweise Mätressen) begegnen, aber auch mächtigen Politikern, Geistesgrößen und Revolutionären. Ihre Lebensläufe, Charaktere, Motive, politischen Ideen etc. sind, wie ich finde, hochinteressant bis faszinierend. Es ist fesselnd, ihren Kampf um Macht und Einfluss zu beobachten, den Wechsel von Gnade und Ungnade, den zähen, oft vergeblichen Kampf der Reformer um ihr Anliegen. Manchmal liegen Leichen im Keller, und manche der Politiker (darunter ein König) müssen den Weg zum Schafott antreten. Wir kommen auch zu einigen »Haupt- und Staatsaktionen« und zu entscheidenden Ereignissen der europäischen Geschichte. – Wir betreten jedenfalls eine Welt und eine Zeit, die von der unsrigen sehr verschieden ist. Vor allem ist es eine Welt, in der Fürsten und Könige noch über große Macht verfügten – manchmal sogar über die absolute. (Wegen seines wissenschaftlichen Anspruchs kann dieses Werk jedoch nicht überall spannend und interessant sein. An vielen Stellen geht es in ihm halt um die Beschreibung nüchterner Fakten.)

Die Fülle des von mir zusammengetragenen Materials habe ich, zur besseren Orientierung des Lesers, durch Überschriften in Haupt- und Unterkapitel gegliedert – wobei sich, wie ich zugebe, in manchem global formulierten Hauptkapitel auch Unterkapitel finden, die zum Titel des Hauptkapitels nicht so ganz passen wollen. Und auch in den Unterkapiteln finden sich manchmal Dinge, die man vom Titel her nicht erwarten würde. Zudem ist die Reihenfolge, in der die Kapitel einander zugeordnet sind, oft recht willkürlich. Ich hätte, so gebe ich zu, mehr Zeit und Arbeit darauf verwenden sollen, das vorgelegte Material zu ordnen und am Text zu »feilen«. Auch Redundanzen (= inhaltliche Wiederholungen) sind von mir nicht immer vermieden worden. Aber irgendwann muss für einen Autor das Um- und Neuordnen ja auch einmal zu Ende sein, nicht wahr? – vor allem wenn ein Buch noch einigermaßen rechtzeitig zu einem Jubiläum erscheinen soll. Die Falle eines überzogenen Perfektionismus musste von mir vermieden werden.

Ich hoffe, dass sich im Kopf des Lesers beim Lesen dieser Collage manches ordnen wird, was auf den ersten Blick ungeordnet erscheint. Zur Beschwichtigung kann ich sagen, dass die einzelnen Kapitel inhaltlich zumeist eigenständig sind und somit jeweils für sich verstanden werden können. Auch habe ich außer Haupt- und Unterkapiteln keine weiteren Unterteilungen vorgenommen, so dass also ein recht einfaches Ordnungsschema vorliegt. Allerdings sind die vielen Fußnoten vielleicht etwas verwirrend. Um sie schnell nachlesbar zu machen, habe ich sie direkt an die jeweiligen Unterkapitel angehängt.

Dem Leser, der sich einen Überblick über den Inhalt dieses Buches verschaffen will, möchte ich empfehlen, sich eher aus den Titeln der Unterkapitel als aus den Titeln der Hauptkapitel zu informieren; denn die Titel der Unterkapitel sind konkreter formuliert. Ich weise zudem darauf hin, dass ich die Kapitelüberschriften in den Inhaltsverzeichnissen – der Übersichtlichkeit der Inhaltsverzeichnisse wegen – oft knapper formuliert habe als im Text selber.

Recht viele Informationen dieses Buches sind, wie bereits angedeutet, in Fußnoten untergebracht – von denen manche zu lang geraten sind, wie ich zugebe. Andererseits finden sich zuweilen Informationen und Literaturangaben im laufenden Text, die ich besser in Fußnoten untergebracht hätte.

Zu meiner Praxis, in diesem Buch viele und oft umfangreiche Zitate zu bringen, möchte ich sagen, dass ich diese Vorgehensweise für erstens anschaulicher, lebendiger, und zweitens für seriöser und gewissenhafter halte als wenn ich versucht hätte, alles mit eigenen Worten zu beschreiben. Bei der letzteren Methode kommt man leicht in die Gefahr des Plagiierens; denn es ist schwer, sich beim eigenen Formulieren von den gelesenen Stellen anderer Autoren zu lösen. Da ist es dann, wie ich finde, besser, zwischen Zitat und Kommentar klar zu unterscheiden. Zudem: Warum soll man sich die Mühe machen, etwas mit eigenen Worten zu formulieren, was schon von jemand anders optimal formuliert worden ist? Auch musste ich mich als Nicht-Fachhistoriker bestimmter Autoritäten versichern – nicht zuletzt um mir nicht den Vorwurf der Subjektivität und der Willkürlichkeit des Urteilens machen lassen zu müssen.

Es ist in wissenschaftlichen Sachbüchern (und um ein solches handelt es sich hier) legitim, umfangreiche Zitate – natürlich jeweils mit genauer Quellenangabe – zu bringen.

Ich meine, dass ich – trotz meiner Tendenz zur Abschweifung und zum Mich-Festbeißen an Details – in diesem Buch die englische Geschichte und Kultur dem Leser recht gut nahebringe. Vieles wird für ihn neu und erstaunlich sein.

Im Eifer des Forschens und Materialsammelns bin ich beim Schreiben dieser Collagen oft über das eigentliche Hauptthema – die Zeit der Personalunion Hannover-England – hinausgeschossen und auf Dinge zu sprechen gekommen, die damit wenig oder nur indirekt etwas zu tun haben. (Manches davon hatte ich allerdings bereits erforscht, als ich von dem bevorstehenden Jubiläum 1714/2014 erfuhr.) In einem Teil dieser Collagen gehe ich sogar bis in das siebzehnte und sechzehnte Jahrhundert zurück. Vieles, was vom Hauptthema abschweift, hat dennoch mit dem Untertitel, also der Demokratie- und Verfassungsgeschichte, zu tun.

Ich hoffe, dass der Leser auch die in den Abschweifungen beschriebenen Dinge als interessant empfinden wird und dass meine mäandrierende, assoziative Vorgehensweise ihn nicht allzu sehr stört. Ich meine, dass in diesem Buch (für den, der es zu nutzen versteht) durchaus »viel drin steckt« – zumal die vielen Literaturangaben die Möglichkeit zum eigenen Weiterforschen bieten. (Wenn man die umfangreiche Bibliographie dieses Buches hinzunimmt, so darf man, glaube ich, wohl sagen, dass es einen ganzen »Kosmos« enthält.)

Der Leser wird bei der Lektüre feststellen, dass es mir in diesem Buch nicht nur um die politische Geschichte geht, sondern auch um die Kultur- und Geistesgeschichte. So habe ich zum Beispiel recht viel Wissen, das aus meinem Anglistikstudium stammt, in die Darstellung einfließen lassen. Insofern ist dieses Buch sicherlich auch für Studenten dieses Fachs interessant.

Dem Leser wird, wie ich hoffe, auch klar werden, dass es mir in diesen drei Büchern nicht in erster Linie um die vielen beschriebenen Einzelheiten geht, sondern dass mich die grundsätzlichen Dinge interessieren, darunter vor allem die im Untertitel genannte Verfassungs- und Demokratiegeschichte – und auch Fragen der politischen Theorie und Praxis. (Daher denn auch die vielen weiterführenden politischen Titel, die in der Bibliographie aufgeführt sind.) An manchen Stellen versuche ich in Exkursen, eigene Gedanken und Thesen zu formulieren, und hoffe, dass der Leser sie als nützlich empfinden wird.

Neben der »großen Politik« enthält der dritte Band (der sich mit der Geschichte Hannovers und der Niedersachsen beschäftigt) auch vieles aus der Geschichte der Heimatregion des Verfassers, also des Emslandes und der Grafschaft Bentheim. Ich habe halt versucht, meine Kenntnis der hiesigen Regionalgeschichte mit in Band 3 einzubringen. Ein spezieller Service ist es dabei, dass ich des Öfteren auf historische Sehenswürdigkeiten in der hiesigen Landschaft hinweise. Band 3 kann daher in einem gewissen Ausmaß auch als touristischer Reiseführer verwendet werden. Die betreffenden Sehenswürdigkeiten habe ich im Text (zumeist in Fußnoten) durch Fettdruck hervorgehoben.

Zuweilen gebe ich Sendungen des Deutschlandfunks (»Andruck«, »Büchermarkt«, »Kalenderblatt« etc.) oder Fernseh-Dokumentationen (z.B. »ZDF-History«) als Quellen an. Wie ich beim Deutschlandfunk erfuhr, können die betreffenden Sendungen über einige Wochen oder Monate online nachgehört oder nachgelesen werden (deutschlandfunk.de), und alle Sendungen werden anschließend im Archiv aufbewahrt, wo sie ebenfalls noch zugänglich sind – allerdings mit etwas mehr Aufwand. Das Archiv des Deutschlandfunks darf als eine riesige Enzyklopädie des Wissens und als Fundgrube für Forschung der verschiedensten Art bezeichnet werden. Fernseh-Dokumentationen können übers Internet auf den PC geholt werden.

Ich bitte den Leser, diese Fleißarbeit eines Hobby-Historikers und Hobby-Politologen trotz ihrer lockeren, wildwuchsartigen Struktur wohlwollend aufzunehmen. Ich hoffe, dass sie als ein nützlicher Beitrag zum Jubiläum der hannoverschen Personalunion (1714/2014) und zur Verfassungsgeschichte bewertet wird.

Über Demokratie und Verfassung – den Untertitel dieser Collage – nachzudenken, dazu besteht angesichts der gegenwärtigen Probleme in Ägypten, der Ukraine, Thailand, Syrien, der Türkei etc. viel Anlass. Ich nehme an, dass dieses Buch dazu einige Anregungen liefern kann. Die englische Geschichte kann nämlich, so meine ich, in vieler Hinsicht als die exemplarische Entwicklung eines Volkes vom Autoritarismus zur Demokratie bezeichnet werden; und vieles aus dieser Geschichte kann somit beim Aufbau (»nation-building«) anderer Staaten als ein Vorbild, teils auch als ein warnendes Beispiel dienen. (Denn, wie der Leser sehen wird, gibt es in der englischen Geschichte auch einige Beispiele dafür, was man nicht machen sollte – und wie man es nicht machen sollte.)

Das Rad bräuchte also nicht neu erfunden zu werden, sondern man könnte Grundsätze und Versatzstücke aus der englischen Verfassung (aber auch aus bewährten Verfassungen anderer Länder) beim Aufbau der betreffenden problematischen Staaten verwenden, auch wenn die Übertragung und Nutzanwendung im Einzelfalle nicht einfach sein wird. (Da ist statt kritikloser Übernahme sorgfältiges Prüfen und »Kauen« erforderlich. Das kann dann auch schon mal »in Schwerstarbeit ausarten«, wie der Volksmund sagt, – dies vor allem bei dem Bemühen, die eigenen einstellungsmäßigen Beschränkungen und die autoritären beziehungsweise manipulativen Bestrebungen der Mächtigen und der Lobbyisten zu überwinden.) – Auf jeden Fall aber kann die von mir beschriebene englische Geschichte einen Eindruck davon vermitteln, wie schwierig und konfliktreich der Weg zu einer akzeptablen Demokratie sein kann. Als Konkurrenten lauern der russische und der chinesische Staatsautoritarismus. Jemand hat das Putinsche System treffend als eine »Präsidialautokratie« bezeichnet. In ihr gibt es allerdings durchaus auch einander widerstreitende Kräfte. Das allgegenwärtige Schmiermittel ist die Korruption.

Was die erwähnte Vorbildfunktion Englands anbetrifft, so spricht Sir Winston Churchill in seinen »Aufzeichnungen zur europäischen Geschichte« in der Tat von der »Mission Englands« und von den »ewigen Rechten des alten England«. (Der Dichter John Milton äußert sich im 17. Jahrhundert ähnlich.) Die Militärdiktatur Oliver Cromwells, »die furchtbare Waffe, die er und das Parlament zur Verteidigung ihrer Rechte geschmiedet hatten«, stehe »in ewigem Widerspruch zum Genius des englischen Volkes«, schreibt Churchill (S. 215). Er definiert die Begriffe »Mission Englands« und »ewige Rechte« zwar nicht, aber es ist klar, dass er damit die spezielle britische Verbindung von Parlamentarismus und konstitutioneller Monarchie meint. Die »Mission Englands« besteht offensichtlich darin, diese Staatsform zu erhalten, zu pflegen und darüber hinaus der Welt ein nachahmenswertes Beispiel zu liefern. Die großen Gegner sind der Autoritarismus und der Totalitarismus, egal ob sie nun unter faschistischem, kommunistischem oder religiösem Vorzeichen auftreten. Denn diese möchten verhindern, dass das Volk in freier Abstimmung sein Parlament wählt und dadurch die Politik bestimmt, – wobei der Autoritarismus noch ein gewisses Eigenspiel der Kräfte zulässt, während der Totalitarismus »die ganze Macht« will. Der Autoritarismus ist sozusagen ein auf dem Wege zur totalen Kontrolle (die ihm eigentlich am liebsten wäre) stecken gebliebener Herrschaftsanspruch.

Zu England gehören offensichtlich auch der britische Individualismus (bis hin zum Exzentrikertum), die fortbestehende – mittlerweile ziemlich durchlässig gewordene – Standesgesellschaft und das Hängen am Alten, Überkommenen. Man muss sich beim Reden über England stets klar machen, dass dieses Land seit 1688 keine »Revolution« mehr erlebt hat (und die 1688er Revolution war eine »von oben«) – keine Ausrufung der Republik von einem hochgelegenen Fenster aus, keine Dolchstoß-Legende, keinen Kapp-Putsch, keine Räte-Republik, keinen Aufstand der Kriegsmarine, keinen Steckrübenwinter 1916/17, keine fremden Armeen im eigenen Land, keine Vertreibung von Millionen von Menschen, keine galoppierende Inflation, keine Konzentrationslager, keinen verlorenen Weltkrieg.

Die Engländer konnten so ihr nationales Selbstbewusstsein bewahren, auch wenn es für sie hart war, zu sehen, dass ihr Land nach dem Ende des letzten großen Krieges wirtschaftlich darnieder lag und bei den USA hoch verschuldet war. Die Schocks und Traumata, die die beiden Weltkriege verursachten, waren jedoch auch bei den Siegermächten groß. (Ich möchte hier nicht den Eindruck erwecken, dass ich der Meinung sei, die Engländer hätten durch die Kriege erheblich weniger gelitten als die Kontinentaleuropäer.) Bei den Engländern aber blieb – im Gegensatz zu vielen andern Staaten – das politische System durch alle Kriege und Krisenzeiten hindurch erhalten.

Folglich herrscht bei den Engländern ein viel stärkeres Gefühl einer historischen Kontinuität ihres Staates, ihrer Verfassung und ihrer Lebensweise als bei andern Nationen, und viel auffälliger als anderswo in Europa ist in diesem Land das Fortbestehen sogenannter alter Zöpfe – die zum Teil noch aus der Zeit Wilhelms des Eroberers stammen. Jeder England-Besucher spürt diese Andersartigkeit, das Hängen an Traditionen, die Geborgenheit in überkommenen Sitten und Überzeugungen. Man spürt es, dass diesem Volk bestimmte politische Verwirrungen und schlimme Erfahrungen erspart geblieben sind, die die Kontinentaleuropäer machen mussten und die bei diesen anscheinend zu einem ganz anderen Problembewusstsein führten – getreu der These, dass Schmerz und Leiden das Philosophieren fördern. Verglichen damit wirken die Engländer sozusagen unschuldig, in ihrem Welt- und Selbstverständnis gefestigt und von den Problemen, über die man auf dem europäischen Kontinent nachgrübelt, »unbeleckt«. Jedenfalls scheinen sie sich mit andern Problemen herumzuschlagen als wir. Sie scheinen in Idyllen zu leben, die uns verloren gegangen sind. Bezeichnend ist zum Beispiel, dass sie von allem, was außerhalb der britischen Inseln liegt, gern in distanzierter Weise als von dem »rest of the world« reden. Ihre Aufmerksamkeit ist oft mehr auf die sprachlich verwandten USA und andere Übersee-Staaten als auf das europäische Festland gerichtet, was sich aus der Geschichte von Empire und Commonwealth erklären lässt. Engländer und Kontinentaleuropäer haben, so scheint es, einen unterschiedlichen »Bewusstseinszustand« (»state of consciousness«). – Ich hoffe, diese Thesen von mir werden vom Leser nicht rundweg als Ausdruck meiner Projektionen abgetan.

Es ist im Grunde erstaunlich, dass eine Nation, deren Bestand um 1800 durch die Französische Revolution und Napoleon und im 20. Jahrhundert durch die beiden Zeitströmungen Faschismus und Kommunismus und durch zwei Weltkriege stark gefährdet war, sich durch keinen »Zeitgeist« dazu bewegen ließ, auf seine überkommenen staatlichen Institutionen zu verzichten, sondern – im Gegenteil – die bewährten »alten Zöpfe« als unverzichtbar für die eigene Identität und ein funktionierendes politisches Leben empfand. Von der Innovationswut und politischen Experimentierfreudigkeit anderer Völker ließ man sich nicht anstecken. Der Monarchie hielt man durch all die Jahrhunderte hindurch die Treue (– wenn man einmal von der rund zehn Jahre dauernden Puritaner-Herrschaft um 1650 absieht).

Man darf wohl sagen, dass das englische Weltreich mit einem erstaunlich schwerfälligen politischen System aufgebaut wurde, in dem mächtige gesellschaftliche Gruppen, teilweise uralte und »verknöchert« wirkende Institutionen sowie einflussreiche, oft charismatische Persönlichkeiten mit rhetorischer Begabung in ständigem Konflikt miteinander die Politik bestimmten. Der viele »Sand im Getriebe« behinderte die Effektivität im Großen und Ganzen nicht; und sie wurde auch nicht behindert durch das »Waten des Engländers im Meer der Einzelheiten« (will sagen: eine Verweigerung des Denkens in Systemen), das Eugen Rosenstock-Huessy festgestellt hat. – Der Parlamentarismus und die Freiheit des Individuums waren in diesem komplizierten System mächtige Bindeglieder und Motoren.

Die Beschäftigung mit Demokratie und Verfassung, die meine hier vorgelegte Collage unternimmt, hat letztlich den Sinn, dass dadurch möglicherweise der Friede gefördert wird und politische Katastrophen verhindert werden. (Jedenfalls hoffe ich, dass sie dazu ein Scherflein beiträgt.) Die Welt ist in der Zeit des Kalten Krieges nur durch Zufall und gnädige Fügung vor der atomaren Vernichtung bewahrt geblieben. Ob sie in der Zukunft den Katastrophen – die entstehen können durch Terrorismus, Totalitarismus, Kriege, Klimawandel, Finanz- und Wirtschaftkrisen, ethnische und religiöse Konflikte, die Atomkraft etc. – entgehen wird, ist fraglich.

Umso wichtiger ist das stetige Bemühen, gesellschaftlich und politisch Positives zu fördern und schlimmen Entwicklungen möglichst schon im Ansatz entgegenzuwirken. Der Hauptansatzpunkt dabei ist sicherlich die Arbeit an einer guten Demokratie und Verfassung für möglichst viele Staaten der Welt.

Die Tatsache, dass wir in Mitteleuropa seit fast 70 Jahren keinen Krieg mehr erlebt haben, darf uns nicht über die starke Gefährdung unserer Welt hinwegtäuschen. So lautete im Februar 2014 der Beginn einer erschreckenden Zeitungsmeldung so:

Die Zahl der Kriege und gewaltsamen Konflikte ist im vergangenen Jahr so hoch gewesen wie seit 1945 nicht mehr. Von insgesamt 414 Krisen seien 45 als hoch gewaltsame Konflikte einzustufen, 20 davon als Kriege, hieß es in dem am Dienstag vorgestellten Konfliktbarometer des Heidelberger Instituts für Internationale Konfliktforschung. (GN, 26.2.)

Als Skeptiker, der ich bin, vermute ich, dass die Menschheit irgendwann durch »Spiel mit dem Feuer« und selbstverschuldete Krisen ihren Untergang herbeiführen wird. Aber wenn dieser Zeitpunkt durch kluges politisches Handeln noch eine Weile hinausgezögert werden könnte, so wäre das ja auch schon was. Wir sollten uns Martin Luthers Einstellung zu eigen machen, der bekanntlich gesagt hat: »Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.«

Jedenfalls sollte man versuchen, aus der reichen englischen Geschichte zu lernen, meine ich. Alles was Rettungspotenzial hat, sollte uns als Hilfsmittel willkommen sein und nicht ungenutzt bleiben.

Allerdings hat der britische Staat auch seine Schwächen und Defizite. Aber darauf kann in diesem Vorwort nicht eingegangen werden. (Siehe dazu ausführlich das Schlusswort dieses Buches, S. 383 ff.)

Zum Schluss dieses Vorworts möchte ich darauf hinweisen, dass das hier vorliegende Buch über eine thematisch weit gefasste geisteswissenschaftliche und politische Bibliographie verfügt. Diese stellt, wie ich finde, einen wertvollen zusätzlichen Teil dieses Buches dar – eine »nette Zugabe« von meiner Seite sozusagen. – Ich könnte mir sogar vorstellen, dass jemand dieses Buch zunächst einmal vor allem wegen seiner Bibliographie kauft. Denn dass diese für den geschichtlich und politisch interessierten Leser sehr nützlich ist, dürfte schon bei ihrem flüchtigen Durchblättern klar werden. (Im Text dieses Buches, vor allem in den Fußnoten, finden sich weitere Literaturangaben.)

Empfehlen möchte ich dem Leser, dass er die in diesem Buch behandelten Personen in Wikipedia und anderen Nachschlagewerken »gegenliest«. Ich weise speziell hin auf die folgenden – von mir für dieses Buch nicht verwendeten – Werke: Die Großen der Weltgeschichte (Kindler, 12 Bände), Neue Deutsche Biographie (25 Bände), Oxford Dictionary of National Biography (60 Bände), Allgemeine Deutsche Biographie (ca. 50 Bände). Siehe genauere Angaben in der Bibliographie. – Diese Biographien können auch (und vor allem) online genutzt werden.

Dr. Johann-Georg Raben

Neuenhaus an der Dinkel am 13. Oktober 2014

Diverses zum Jubiläum 1714/2014 und zum englischen Königshaus

Festvorbereitungen

Initialzündung des welfischen Englandprojekts auf der Iburg (1658)

Der Abt Thorwarth kämpft in evangelischer Umgebung für den katholischen Glauben

Das Schloss in Osnabrück als Fürstenresidenz

Fahrt mit historischer Postkutsche nach London

Osnabrück als Garnisonsstadt

Osnabrück und Münster profilieren sich als Friedensstädte

Zwei Osnabrücker Bischöfe mit dem Namen Engelbert

Englische Kronjuwelen in Hannover ausgestellt

Das Jubiläum 1714/2014 soll in fünf Schlössern und Museen gefeiert werden

Neues Museum in Hannover

Eine wissenschaftliche Tagung zum Jubiläum der Personalunion . . .

Die Reihe englischer Könige vor 1714

Vermögen und Einkommen Königin Elisabeths II.

Über Charles, Prince of Wales, und einige seiner Verwandten

Genealogische Wurzeln der heutigen englischen Königsfamilie

Der »Krönungsweg« soll als Touristenroute ausgewiesen werden

Wie der König

in spe

den Ärmelkanal überqueren wird, bleibt geheim

Zusammenfassung der Zeit der Personalunion und der geplanten Jubiläumsfestlichkeiten

Eine Heirat schafft die Voraussetzung für die Inthronisation der Welfen in England

Kulturelle Transfers zwischen England und Hannover im georgianischen Zeitalter

Die doppelstaatliche Regierungstechnik der »Georges«

Der britische Botschafter kommentiert die Personalunion

Das Programm der niedersächsischen Landesausstellung

Der zukünftige König auf der Ippenburg

Die Jubiläumskutsche macht Station im Dorf Ohne

Ankunft der Jubiläumskutsche in London

Iburg von der Morgenseite, Stich von Hablitschek nach Rohbock, um 1850

Sophie von der Pfalz, Gemälde von Sir Peter Lely

Kürfürst Ernst August von Hannover, Gemälde von Georg Dave, ca. 1828

Festvorbereitungen

In der hiesigen Lokalzeitung war Anfang Dezember 2013 unter der Überschrift Hannover würdigt England der folgende Beitrag (1) zu lesen:

Niedersachsen ist im nächsten Jahr im Großbritannien-Fieber: Mehr als 60 Veranstaltungen sollen die große Ausstellung »Hannovers Herrscher auf Englands Thron 1714–1834« begleiten, wie die Organisatoren am Donnerstag in Hannover mitteilten.

Auf dem Programm stehen Theaterinszenierungen, Kunstausstellungen, eine Modenschau, eine Hengstparade sowie ein Pferderennen. Die Oper »George« wurde eigens für die Schau zur Personalunion geschrieben. Sie biete einen facettenreichen Einblick in die Kompositionen Georg Friedrich Händels, der lange Zeit am englischen Hof tätig war, kündigten die Veranstalter an.

Den Auftakt macht ein ökumenischer Gottesdienst am 15. Mai, den Hannovers Landesbischof Ralf Meister mit dem Bischof von London, Richard John Carew Chartres, zelebrieren soll. Die Landesausstellung unter dem Motto »Als die Royals aus Hannover kamen« hat einen Gesamtetat von knapp 5,5 Millionen Euro und läuft vom 17. Mai bis zum 5. Oktober 2014. In fünf Schlössern und Museen wird die Epoche beleuchtet, als Hannovers Herrscher gleichzeitig Könige von Großbritannien waren und ein Weltreich lenkten. Zum Auftakt hofft das Land auf einen Gast aus dem britischen Königshaus.

Anfang Juni 2014 besuchte Prinz Andrew, zweitältester Sohn der Königin, die Ausstellung in Hannover und das VW-Werk in Wolfsburg.

Initialzündung des welfischen Englandprojekts auf der Iburg (1658)

Der Journalist Hermann Queckenstedt teilt in der Neuen Osnabrücker Zeitung vom 29. April 2011 in knapper, anschaulicher Weise mit, durch welche dynastischen und politischen Vorgänge es zu der 1714 beginnenden Personalunion Hannover-England kam. Ich möchte seinen Artikel hier vollständig zitieren:

König George I. starb 1727 in Osnabrück – Sein Urenkel verhökerte das Fürstentum. Windsors starteten Karriere auf der Iburg.

[Vorspann des Artikels:] Englands Könige und Osnabrück? Im 17. und 18. Jahrhundert gibt es diverse, teils überraschende Berührungspunkte zum heutigen Haus Windsor, dessen Ahnen Ernst August I. und Sophie von der Pfalz ihre atemberaubende Karriere als herrscherliche Neulinge 1662 im Schloss Iburg starteten – zwölf Generationen und 349 Jahre vor der Hochzeit Prinz Williams mit Kate Middleton.

»Vor drei Tagen bin ich hier eingetroffen und befinde mich in einem sehr hübschen Hause, welches mich bei meiner Ankunft sehr erfreut hat. Alles, was daran in die Augen fällt, erscheint prächtig«, frohlockte Sophie nach dem Umzug aus Hannover, wenngleich sie damals schon erste Schattenseiten des Landlebens entdeckte: »In dem ganzen Flecken, der dabei liegt, gibt es keine Wohnung für Leute von Stande, und unsere Höflinge schätzen sich glücklich, wenn sie einen Kuhstall finden können, um ihr Lager auf Stroh zu bereiten.«

Das Schicksal hatte es dennoch gut mit dem vierten und jüngsten Sohn des Calenberger Herzogs Georg gemeint: Nach schwierigen Verhandlungen um die Zukunft des Fürstbistums Osnabrück fand man im Zuge des Westfälischen Friedens von 1648 eine einzigartige Lösung für den kleinen selbstständigen Staat, der von nun an abwechselnd von katholischen adeligen Theologen und evangelischen Prinzen aus dem Welfenhaus Braunschweig-Lüneburg regiert werden sollte. Erster Protestant wurde Ernst August, dessen Frau Sophie als »Bischöfin« in die Landesgeschichte einging.

1658 hatte das Paar geheiratet, nachdem Ernst Augusts älterer Bruder Georg Wilhelm nach einem wahren Ehegeschacher zuvor die Verlobung mit Sophie gelöst und auf die Prinzessin verzichtet hatte. Die Heirat eröffnete der Familie den Zugang zu den europäischen Thronen, denn 1701 ernannte das englische Parlament Sophie als Enkelin König Jakobs I. im »Act of Settlement« zur Thronfolgerin.

Zwar war Ernst August zu diesem Zeitpunkt schon drei Jahre tot, aber auch er selbst hatte das familiäre Ansehen seit 1662 stetig gesteigert: 1673 mit dem Umzug in das von Sophie und ihm selbst erbaute Osnabrücker Schloss; 1679, als er das Herzogtum Calenberg von seinem Bruder Johann Friedrich erbte und ein Jahr später, als er seinen Sitz nach Hannover zurückverlegte; schließlich 1693, indem er Kurfürst des Reiches wurde und nun zum engsten Führungskreis um den Kaiser gehörte.

»Wir spielen Kegel, ziehen Enten, halten Ringelrennen, spielen Trictrac, wollen jedes Jahr nach Italien, und doch gehen die Dinge ganz gut für einen kleinen Bischof, der in Frieden leben kann«, schrieb Sophie über ihre Iburger Jahre, in denen sich der Erstgeborene und spätere englische König Georg Ludwig und seine fünf jüngeren Geschwister unbeschwert austoben konnten – so auch die 1668 geborene spätere preußische Königin Sophie Charlotte, deren Geburtszimmer noch heute im Schloss Iburg erhalten ist. Und im benachbarten Benediktinerkloster St. Clemens entdeckte Sophie mit Abt Jacobus Thorwald einen interessanten gelehrten Gesprächspartner.

Zwar starb Sophie 1714 kurz vor der englischen Königin Anna, doch mit ihrem Sohn Georg Ludwig übernahm als George I. tatsächlich ein Welfe aus Hannover den englischen Thron. Sechsmal zog es ihn anschließend zurück in seine hannoversche Heimat, die er in Personalunion von London aus mit regierte. Während seiner letzten Reise verstarb er am 22. Juni 1727 in Osnabrück und wurde in der Kapelle des Schlosses Herrenhausen bei Hannover beigesetzt. Damit schied der König keineswegs in völliger Fremde aus dem Leben, denn als Fürstbischof von Osnabrück amtierte sein jüngster Bruder Ernst August II., den George in England zum Herzog von York und Albany sowie zum Earl of Ulster erhoben hatte. Fürstbischof Ernst August trat einerseits während seiner gesamten Amtszeit von 1716 bis 1728 in einen Dauerstreit mit dem Domkapitel. Andererseits herrschte er ohne Verschwendungssucht sowie mit finanziellem und ökonomischem Augenmaß und förderte die Wirtschaft. Die Salinen in Rothenfelde gehen auf seine Initiative zurück.

Schon seit dem 16. Jahrhundert hatten die Welfen ihren Einfluss im Fürstbistum Osnabrück stetig gesteigert, doch Englands König George III. strebte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gänzlich unverhohlen nach der alleinigen Macht. Nach dem Tod des katholischen Fürstbischofs Clemens August von Bayern zwang er das Dom kapitel 1761, so lange mit der Wahl eines evangelischen Nachfolgers zu warten, bis ihm nach dem englischen Thronfolger Georg August ein zweiter Sohn geboren war. 1764 wählten die Domherren den einjährigen Friedrich von York, für den sein Vater als Vormund zunächst die Regierungsgeschäfte führte. Prinz Friedrich machte eher als Feldherr von sich reden denn als weiser Regent und verhökerte das Hochstift Osnabrück 1802 schließlich gegen eine Apanage von 80000 Reichstalern an seinen Vater. König George III. ließ den kleinen geistlichen Staat im November 1802 von hannoverschen Truppen besetzen, die dessen Selbstständigkeit militärisch beendeten. Mitglieder der englischen Königsfamilie kamen indes in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wieder verstärkt nach Osnabrück, um hier die britischen Truppen in der größten Garnison außerhalb der Heimat zu besuchen: eine gute Gelegenheit für die jeweiligen Oberbürgermeister, an die engen Bande zwischen dem Königreich und der Bischofsstadt zu erinnern.(2)

Queckenstedts Artikel sind zwei historische Bilder beigefügt, mit folgendem Untertext:

Selbstbewusst präsentierten sich Fürstbischof Ernst August I. und seine »Bischöfin« Sophie von der Pfalz (Bild links) im Iburger Rittersaal: Neben ihrem eigenen Doppelporträt ließen sie Kaiser Karl den Großen und seine Ehefrau abbilden und signalisierten damit ebenso große Traditionslinien wie Ansprüche. Foto: Diözesanmuseum Osnabrück.

Der bartlose, vital wirkende Fürstbischof trägt auf dem Bild eine Ritterrüstung mit Schärpe, in der linken Hand den Feldherrnstab, ferner eine Allonge-Perücke und unter dem Kinn ein bis auf die Brust reichendes Spitzengebinde. Seine »Bischöfin«, eine sehr schöne Frau, zeigt sich als typisch barocke Adelige mit großzügig entblößter Halspartie und Schmuck. Die Enden ihrer langen Haarfrisur hängen locker bis auf ihren Rücken. Symbole des geistlichen Amtes der beiden fehlen.

Karl der Große und Ehefrau, beide mit einer Krone auf dem Kopf, sind in der Fürstenkleidung um 1500 gekleidet; die Frau trägt am Hals ein hochgeschlossenes Kleid und mehr Schmuck als Sophie. Karl, der einen Vollbart trägt, hat in der rechten Hand ein kurzes Schwert als Symbol seiner weltlichen Macht. Vor seiner Brust hängt ein kleines Kruzifix als Zeichen dafür, dass er auch ein geistliches Herrscheramt hat, nämlich den christlichen Glauben zu verbreiten. Vor den beiden ist das Modell eines Domes abgebildet, auf das Karl seine linke Hand legt – Symbol dafür, dass er sich als Schutzherr der Kirche versteht.

Das Thema Personalunion England/Hannover wird auch behandelt von Georg Kern in einem Artikel der Zeitung »Grafschafer Nachrichten« (Nordhorn), 23. April 2011, S. 8, mit dem langen Titel: »Fast 200 Jahre lang regierten Hannoveraner Großbritannien. Auch Prinz William[3]hat Wurzeln in Niedersachsen – Im Bewusstsein der Briten spielt [die] deutsche Vergangenheit [des englischen Königshauses, JGR] nur geringe Rolle«.

Der Artikel behandelt unter anderem die Gründe, die dazu führten, dass ein Kurfürst von Hannover zu König Georg I. von Großbritannien wurde. Auch der Grund für die Beendigung der Personalunion zwischen den beiden Staaten, im Jahre 1837, wird genannt: Die Erbregelung des Kurfürstentums Hannover sah nur die männliche Erbfolge vor; somit konnte die englische Thronerbin Victoria nicht auch Kurfürstin von Hannover werden.

Der Abt Thorwarth kämpft in evangelischer Umgebung für den katholischen Glauben

Der im obigen Queckenstedt-Zitat genannte Mönch »Thorwald« hieß in Wirklichkeit Thorwarth. Im Biographischen Handbuch zur Geschichte der Region Osnabrück ist unter seinem Stichwort Folgendes zu lesen:

THORWARTH, Jacobus, gest. am 2. 4. 1666 (Iburg), Abt von Iburg 1642–1666. – T. war Mönch in Iburg. Nach der Beschlagnahme des Klosters im Jahre 1634 durch die Schweden wurde er Feldgeistlicher bei den kaiserlichen Truppen. Als diese 1638 die Stadt Meppen erobert hatten, übernahm T. die dortige Propstei. Am 21. 3. 1642 wurde er von den im Exil lebenden Iburger Mönchen in Herzebrock zum Abt gewählt. In der Folgezeit galten seine Bemühungen der Rückgewinnung des Klosters, und es gelang ihm, es im März 1645 loszukaufen. Für den Wiederaufbau des klösterlichen Lebens berief er Mönche aus verschiedenen Konventen zur Abhaltung des Gottesdienstes nach Iburg. Als enger Mitarbeiter des Bischofs Franz Wilhelm von Wartenberg wurde T. 1652 zum bischöflichen Kommissar für das Emsland ernannt.

[Literaturangaben:] A. Dalsing, Jacobus Thorwarth, in: Bad Iburg, e. kl. Dokumentation, 1984. – Ders., Jacobus Thorwarth, in: Iburg, Benediktinerabtei und Schloß, 1980.(4)

Das Schloss in Osnabrück als Fürstenresidenz

In einem Artikel in den Grafschafter Nachrichten (Nordhorn) wird am 2. August 2012 einiges Wissenswerte aus dem Leben des Fürstbischofs Ernst August und seiner Ehefrau Sophie berichtet. Auch erfährt der Leser einiges über die Geschichte des Osnabrücker Schlosses.

Der Artikel ist es wert, hier vollständig wiedergegeben zu werden. Der Verfasser, Elmar Stephan, schreibt unter der Überschrift »Sophie liegt Schlossgarten am Herzen«:

Ernst August von Braunschweig und Lüneburg wurde 1662 erster evangelischer Bischof von Osnabrück. Mit Gattin Sophie von der Pfalz ließ er ein hochmodernes Barockschloss samt Garten bauen – und machte Osnabrück für kurze Zeit zur Residenzstadt.

(Dies war der Vorspann, der »Aufmacher«, des Artikels. JGR. Der eigentliche Artikel, mit der Angabe »dpa Osnabrück«, lautet:)

Es könnte fast eine Geschichte von heute sein: Eine Familie verschlägt es in einen fremden Ort. Dort bauen die Eheleute ein Haus mit Garten und fühlen sich richtig wohl. Nach ein paar Jahren muss sich der Ehemann beruflich verändern, zieht in eine andere Stadt, und seine Frau folgt ihm schweren Herzens. Der Ehemann in diesem Fall ist Ernst August von Braunschweig und Lüneburg (1629–1698), und seine Gattin ist Sophie von der Pfalz (1630–1714). In Osnabrück hinterließen sie das Schloss. In Hannover erinnern die Herrenhäuser Gärten an die Herrscherfamilie. Ockerfarben strahlt die Schlossfassade in der Sonne. Heute gilt das Osnabrücker Schloss als das größte und einflussreichste Barockschloss Norddeutschlands. Günther Biero schließt den Eingang zur Aula auf. Seit 1984 ist er Hausmeister für das Gebäude. Vom Grundriss, den Ernst August und Sophie im 17. Jahrhundert entwerfen ließen, ist nichts mehr übrig. »Nach dem Zweiten Weltkrieg standen nur noch die Außenmauern«, sagt Professor Klaus Niehr. Der Historiker der Universität Osnabrück ist der Experte für das Gebäude, in dem nach dem Krieg erst die Pädagogische Hochschule und seit 1974 die damals neu gegründete Universität residiert.

Im Innern ist das Schloss heute ein nüchterner Verwaltungsbau. »Es könnte auch eine Krankenkasse oder eine Versicherung sein«, sagt Biero. Mit der jüngsten Renovierung, die im vergangenen Jahr abgeschlossen wurde, könne er gut leben, sagt er. »Ist doch schön geworden.« Jetzt gibt es auch einen Aufzug und eine Rampe vor dem Haupteingang. Das Schloss ist damit behindertengerecht.

Von Fahrstühlen haben Ernst August und Sophie noch nichts gewusst. 1662 wurde der Welfe erster evangelischer Bischof von Osnabrück – eine Folge des Westfälischen Friedens. Seit Generationen hatten die Bischöfe ihre Residenz auf der Iburg, einem mittelalterlichen Gemäuer rund 20 Kilometer von Osnabrück. Auch der neue Osnabrücker Landesherr zieht mit seiner Familie zunächst dorthin.

Aber Ernst August und Sophie wollen dort weg. »Sie haben sich da nie so richtig wohl gefühlt«, sagt Niehr. »Sie wollten in die Stadt.« Ernst August erwirbt ein Grundstück in der Osnabrücker Neustadt. 1671/72 fangen die Bauarbeiten an.

Das Ehepaar lässt modern bauen. Das viergeschossige Schloss ist auf der Höhe der Zeit und von der Barockarchitektur in Italien und Süddeutschland geprägt. Aber es ist vor allem der Garten, mit dem Sophie von der Pfalz sich einen Traum erfüllt. Als Gartenfan bereist sie Italien und Frankreich und lernt die neusten Trends und Moden kennen.

Aber 1679/80 ist wieder alles vorbei. Der Bruder Ernst Augusts stirbt, der Fürstbischof zieht mit seiner Familie nach Hannover. »Osnabrück hat für ihn von da an keine Rolle mehr gespielt«, sagt Niehr.

Sophie hingegen weint ihrem schönen Schloss in Osnabrück nach. »Es gibt von ihr viele Briefe, in denen sie den Umzug nach Hannover bedauert«, sagt Niehr. Besonders habe sie den Schlossgarten vermisst. Obwohl sie nicht mehr in Osnabrück war, habe sie sich immer wieder über den Zustand von Schloss und Garten erkundigt. Insgeheim wünscht sie sich, in Osnabrück ihren Lebensabend zu verbringen. In Herrenhausen bei Hannover lässt sie den Großen Garten errichten, und sorgt sich, die Vollendung nicht mehr zu erleben.

Im heutigen Schlosspark ist von barocker Pracht nichts mehr zu sehen. Triste Betonspringbrunnen plätschern vor sich hin, ein paar rechteckige Blumenbeete sind angelegt. Allerdings laden ein großer Rasen und viele Bänke bei schönem Wetter die Studenten zum Sonnenbaden ein. Die Form hat sich gewandelt, aber Vergnügen bereitet Sophies Garten damit auch heute noch.(5)

Fahrt mit historischer Postkutsche nach London

Im Januar 2014 berichtete die hiesige Lokalzeitung, dass zum 300-jährigen Jubiläum des Beginns der Personalunion eine Fahrt mit der Postkutsche (gezogen von vier Alt-Oldenburger Ostfriesen) von Osnabrück nach London geplant sei, veranstaltet von der Hannoversch-Britischen Gesellschaft (HBG). Die Fahrt soll am 1. Mai in Celle starten und über die Stationen Leineschloss in Hannover, Kloster Loccum, Schloss Ippenburg bei Bad Essen, Osnabrück, Tecklenburg, Bad Bentheim und mehrere Zwischenstopps in Holland (darunter Den Haag) nach London führen:

In England soll nach Angaben der Gesellschaft die Fahrt mit einem britischen Gespann fortgesetzt werden. Ziel ist am 16. Mai der Krönungspalast St. James in London – und die Ankunft dort soll live in das Opernhaus in Hannover übertragen werden, wo zu diesem Zeitpunkt die Auftaktveranstaltung für das Krönungsjubiläum stattfindet. […] In Kooperation mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) will man zudem die Strecke als »niedersächsischen Königsweg« ausschildern und so womöglich auch einen langfristigen touristischen Effekt erzeugen.

Osnabrück als Garnisonsstadt

Ich möchte die obige Behandlung des ersten hannoverschen Kurfürsten Ernst August zum Anlass nehmen, um dem Leser einen Überblick über die Geschichte Osnabrücks als Militärstandort zu liefern; denn diese Geschichte begann mit Ernst August, wie das folgende Zitat mitteilt:

Zur Garnisonsstadt wurde Osnabrück 1655, als der Landesherr Ernst August I. zunächst drei Kompanien Soldaten in seine Residenz legte. Daraus wurden schnell bis zu drei Regimenter, meist Infanterie-Einheiten und auch ein Kavallerieregiment. Insgesamt waren das mindestens 400 und maximal 2000 Mann, manche mit ihren Familien, die jetzt in einer Stadt mit vielleicht 10 000 Bürgern zusammen leben mussten. Konflikte blieben da nicht aus. In einem Konkordat mit dem Rat sicherte der jeweilige Landesherr der Stadt deshalb auch den Fortbestand ihrer Privilegien und die Zahlung von Quartiersgeldern für den Unterhalt der Soldaten in den Bürgerquartieren zu. Und insbesondere im unruhigen 18. Jahrhundert, zur Zeit des Siebenjährigen Krieges und in der Folge der Französischen Revolution, wechselten mit dem unsteten Kriegsglück auch die Parteien, die jeweils ihre Truppen in die Stadt legten. Im Siebenjährigen Krieg stand der Osnabrücker Bischof Clemens August auf der Seite Frankreichs, während das Haus Hannover mit Preußen verbündet war. In der Folge besetzten mal französische, mal britische und hannoversche Truppen mehr oder weniger friedlich die Stadt. »Freund und Feind sorgten für ein unerträgliches Leben. Zum Dreißigjährigen Krieg bestand kaum ein Unterschied.«

Eine neue Phase begann erst zu Anfang des 19. Jahrhunderts unter der hannoverschen Regierung. Osnabrück wurde jetzt Standort eines Infanterieregiments […] sowie eines Kavallerieregiments […]. Die Soldaten exerzierten allerdings nur im Sommer gemeinsam, das übrige Jahr über waren die älteren Dragoner samt Pferd beurlaubt und lebten auf den heimischen Bauernhöfen. Es muss ein geruhsames Leben gewesen sein: »Der Dienst wurde in der hannoverschen Kavallerie mit einer umso größeren Strenge betrieben, als es tatsächlich blitzwenig zu tun gab«, berichtet der damalige Leutnant Friedrich Freiherr von Dincklage-Campe in seinen Erinnerungen.(7)

Nachdem das Königreich Hannover 1866 zu Preußen gekommen war, blieb Osnabrück natürlich Garnisonstadt. Die Kasernen wurden nun noch vergrößert.

Dass der, dem bayrischen Herrscherhaus Wittelsbach entstammende, katholische Osnabrücker Bischof Clemens August sich im Siebenjährigen Krieg gegen Hannover verbünden konnte, hängt mit dem Kuriosum zusammen, dass auf dem Osnabrücker Bischofssitz, wie im Westfälischen Frieden von 1648 vereinbart, stets ein katholischer Bischof und ein protestantischer »Bischof« aus dem hannoverschen Welfenhaus (der natürlich Laie war) aufeinander folgen mussten. Clemens August war Fürsterzbischof und Kurfürst von Köln, Herzog von Bayern sowie Fürstbischof von Münster, Paderborn, Osnabrück und Hildesheim sowie Hochmeister des Deutschen Ordens; er verfügte also über eine große Machtfülle.

Das »Biographische Handbuch zur Geschichte der Region Osnabrück« teilt über Clemens August unter anderem mit:

Wenn auch seine geistlichen Fürstentümer keine geschlossene Territorialherrschaft bildeten, so war er doch als Erzbischof und Bischof von fünf Diözesen eine der Hauptstützen der katholischen Reichskirche, zumal sein Einflußbereich als geistlicher Oberhirte noch preußisches Herrschaftsgebiet überlagerte bzw. umschloß. Auch in dem alternativ regierten Hochstift Osnabrück drängte er protestantischen Einfluß zeit seiner Regierung zurück. Seine unstete, zwischen Österreich und den Seemächten einerseits wie Frankreich und Bayern andererseits schwankende Politik hat ihm zwar Subsidienzzahlungen beider Seiten eingebracht, seinen Ländern jedoch keinen politischen Vorteil beschert. Die Anlehnung an das französisch-österreichische Bündnis nach der Verkehrung der europäischen Mächtekonstellation bedeutete für das Hochstift Osnabrück wie für die übrigen Territorien C.s die Gegnerschaft Friedrichs II. sowie die Besetzung durch englisch-preußische Truppen. Unter der Verschuldung infolge der hohen Kontributionsforderungen hatten die wirtschaftlich schwachen Länder teilweise noch Jahrzehnte zu leiden.

Als weltlicher Landesherr hat sich C. um das Hochstift Osnabrück wenig gekümmert. Selbst nicht im Lande residierend, überließ er die Regierung und Verwaltung des Fürstentums einem vornehmlich mit Domherren besetzten Geheimen Rat unter zeitweiliger Leitung eines Statthalters. (Mit 2 Literaturangaben)

Anmerken möchte ich zu Clemens August noch, dass er – eingesetzt vom Reichshofrat in Wien – von 1723 bis etwa 1745 das Amt eines Administrators der Grafschaft Bentheim ausübte, weil zwei der Bentheimer Grafen (wegen Geisteskrankheit bzw. noch unmündigen Alters) regierungsunfähig waren.

In Neuenhaus an der Dinkel ließ Clemens August in jener Zeit das Dinkelstauwerk erneuern, wo noch heute ein prächtiges Sandsteinmedaillon mit seinen Titeln etc. zu sehen ist. (8)

Osnabrück und Münster profilieren sich als Friedensstädte

Am 10. Dezember 2013 berichtete die hiesige Lokalzeitung:

Das Rathaus von Osnabrück soll in den Adelsstand historischer Stätten Europas erhoben werden. Die Kultusminister der beiden Länder wollen Osnabrück, Münster und das Hambacher Schloss als erste Orte Deutschlands für das »Europäische Kulturerbe-Siegel« anmelden. […] Das Siegel ist neu. Mit dem Kulturerbe-Stempel will die Europäische Union Stätten auszeichnen, die die europäische Einigung sowie die Geschichte der EU symbolisieren. […] Das Kulturerbe-Siegel würde das Selbstverständnis Osnabrücks stärken, für Frieden und Toleranz zu werben. Die Rathäuser mit ihren Friedenssälen symbolisierten auch ein Stück europäische Einigung, denn hier sei in den Friedensverhandlungen eine neue europäische Staatenordnung entwickelt worden, die noch heute sichtbar sei, sagte der Oberbürgermeister. […] Das Europa-Siegel ist eine Stufe niedriger angesiedelt als das Weltkulturerbe, um das sich die beiden Rathäuser schon mehrfach vergebens bemühten. […] Die beiden Rathäuser haben ein gemeinsames Handikap: Ihre Bausubstanz ist [als Folge der Bombenangriffe des Zweiten Weltkrieges, JGR] in großen Teilen nicht mehr original.(9)

Der 1648 in Münster und Osnabrück geschlossene »Westfälische Friede« war wegen der vielen beteiligten Mächte eine enorme diplomatische Leistung. (Man vergleiche ein in den beiden historischen Rathäusern zu sehendes zeitgenössisches Gemälde, das die große Zahl der Delegierten zeigt.) Er war zugleich eine enorme Kompromiss-Leistung. Zwar hatte es bei Friedensschlüssen schon immer Kompromisse gegeben, aber ein Friedensschluss unter einer derart großen Zahl an verhandelnden Parteien, das war neu und ungewöhnlich.

Anmerken möchte ich hier, dass manche militante und fanatische Fürsten mit dem Westfälischen Frieden unzufrieden waren und den Krieg am liebsten fortgesetzt hätten; so der Papst, Wilhelm II. von Oranien und der Fürstbischof von Münster (»Bomben-Bernd«). Der letztere eroberte 1651 im Handstreich die von den Holländern besetzte Burg Bevergern (heute gehört das Städtchen Bevergern zur Stadt Hörstel) und 1655/66 führte er den ersten von zwei Kriegen gegen die Niederlande. (10) Wilhelm II. nahm die Stadt Amsterdam militärisch ein, um deren Politiker zu einer Fortführung des Kampfes gegen Spanien zu zwingen (was ihm jedoch nicht gelang).

Zu dem oben genannten Hambacher Schloss teilt Brockhaus mit:

Hambacher Fest auf der Maxburg (Hambacher Schloß, ursprünglich Kästenburg über Hambach [= Hambach an der Weinstraße, Kreis Neustadt, Rheinland-Pfalz, JGR] am 27. 5. 1832. Hier fanden sich liberale, demokratische und republikanische Kräfte zu einer Kundgebung des Willens zu »Deutschlands Wiedergeburt in Einheit und Freiheit« zusammen. Hauptredner waren A. Wirth und Ph.J. Siebenpfeifer. Die Reaktion des Bundestages war die völlige Unterdrückung der Versammlungs- und Pressefreiheit, aber auch das Zustandekommen des Deutschen Zollvereins wurde beschleunigt. Die Redner flohen oder wurden verurteilt. Das Fest brachte auch Sympathiekundgebungen für die nach der Niederwerfung des Novemberaufstandes 1830 aus Polen geflüchteten Emigranten. Mehrere Polen sprachen für einen gemeinsamen deutsch-polnischen Freiheitskampf. (Mit mehreren Literaturangaben)

Zwei Osnabrücker Bischöfe mit dem Namen Engelbert

In der hiesigen Lokalzeitung war in einem Artikel über den Osnabrücker »Sondengänger« Henry Matz Folgendes zu lesen:

Der älteste Fund stammt aus der Zeit zwischen 1239 und 1250. Es ist eine Münze von Engelbert von Isenberg, der zweimal Bischof von Osnabrück war. Sie schlummerte im Boden, bis Matz sie bei einem Rundgang aufspürte.(11)

Das »Biographische Handbuch zur Geschichte der Region Osnabrück« teilt über den Bischof, der der erste dieses Namens war, mit, dass er »kurze Zeit nach der Ermordung des Kölner Erzbischofs Engelbert seines Amtes enthoben [wurde], da man ihn der Mitwisserschaft an diesem Verbrechen, das sein Bruder Friedrich verübt hatte, verdächtigte. [… Später jedoch gelang es ihm offenbar], seine Unschuld […] nachzuweisen.«

Und weiter schreibt das Handbuch:

Aus der Fehde zwischen den Tecklenburgern und den Ravensbergern hielt sich Engelbert zunächst heraus, schloss jedoch 1245 mit dem Bischof von Münster einen Vertrag zur Sicherung der Landesgrenze; ein Jahr später vermittelte er einen Frieden zwischen den verfeindeten Parteien. Den Erwerb von Vogteien setzte Engelbert fort und suchte die Landesgrenzen durch den Bau von Stiftsburgen zu sichern. Im Innern ordnete er das Finanzwesen und baute die Verwaltung aus.

Über Engelberts Namensvetter Engelbert II. von der Weihe, der von 1309 bis 1320 Bischof von Osnabrück war, teilt das Handbuch unter anderem mit:

Bereits unmittelbar nach seiner Wahl versuchte das Domkapitel, die Befugnisse des Bischofs zu beschränken. Nach außen lehnte sich Engelbert politisch an das mächtige Erzstift Köln an und ließ sich 1310 mit Osnabrück, Wiedenbrück und Quakenbrück in einen Landfrieden aufnehmen, den der Kölner Erzbischof mit den Ständen seines Herzogtums Westfalen und dem Stift Paderborn geschlossen hatte. 1309 erteilte derBischof den in Osnabrück ansässigen Juden einen Schutzbrief auf vier Jahre, den er 1317 erneuerte.

(Als Literatur ist angegeben: H. Rothert, Geschichte der Stadt Osnabrück im Mittelalter. Osnabrücker Mitteilungen, Band 57, 1937, S. → ff.)

Englische Kronjuwelen in Hannover ausgestellt

In den Grafschafter Nachrichten war am 17. Mai 2013 unter der Überschrift »Die Kronjuwelen reisen an« die folgende dpa-Meldung zu lesen:

dpa HANNOVER. Die Queen gibt Teile der Kronjuwelen aus dem Tower in London nach Hannover. In der Landesausstellung werden etwa die Staatskrone von Georg I. sowie die Krönungsrobe von Georg III. aus Samt und Hermelin zu sehen sein. »Wir müssen uns besonders bei Ihrer Königlichen Hoheit Elizabeth II. bedanken«, sagte die Direktorin des Landesmuseums Hannover, Katja Lembke. Es sei die größte Leihgabe, die die Royal Collection jemals gemacht habe. Die Schau »Hannovers Herrscher auf Englands Thron 1714-1837« läuft vom 17. Mai bis 5. Oktober 2014. Sie beleuchtet in fünf Schlössern und Museen die Epoche, als Hannovers Herrscher gleichzeitig auf dem englischen Thron saßen und ein Weltreich lenkten.

(Grafschafter Nachrichten, 17. Mai 2013, S. →.)

Im Londoner Tower ist, außer den Kronjuwelen, vor allem eine prächtige und reichhaltige Sammlung mittelalterlicher Wappen und Rüstungen zu sehen.

Das Jubiläum 1714/2014 soll in fünf Schlössern und Museen gefeiert werden

Nachdem schon Ende 2012 in den Zeitungen mitgeteilt wurde, dass zwei Enkelinnen der englischen Königin – Töchter des Prinzen Andrew und seiner Ehefrau »Fergie« – Hannover besuchten, um sich ein Bild von den dortigen Jubiläumsvorbereitungen zu machen, war am 6. Februar 2013 in den Grafschafter Nachrichten ein »Kulturtipp« mit dem Titel »Hannover lockt mit den Royals« zu lesen, den ich zitieren möchte:

Die niedersächsische Landesausstellung zum 300. Jahrestag der Personalunion zwischen Großbritannien und Hannover soll 2014 mindestens 100.000 Besucher anlocken. »Wir möchten mit dieser Ausstellung alle Schichten erreichen, auch kulturferne Menschen, die normalerweise nicht ins Museum gehen«, sagte die Direktorin des Niedersächsischen Landesmuseums in Hannover, Katja Lembke.

Für die Schau »Hannovers Herrscher auf Englands Thron 1714-1837« will das Land mindestens fünf Millionen Euro aufwenden. Sie soll vom 17. Mai bis 5. Oktober 2014 in insgesamt fünf Schlössern und Museen in Hannover und Celle laufen. Eine weitere Million soll in die historische Forschung fließen – Doktoranden sollen die Geschichte der Personalunion untersuchen. Von 1714 an regierten Herrscher aus dem Kurfürstentum und späteren Königreich Hannover 123 Jahre lang das britische Weltreich.

Die niedersächsische Staatskanzlei knüpfe derzeit Kontakte zur Königsfamilie in London, sagte Lembke:«Es gibt aber noch keine Entscheidung, wer vom britischen Königshaus kommen wird.« Die Schirmherrschaft wurde Prinz Charles angetragen. Auch wegen der Ausstellung wird die bundesweite Feier zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2014 in Hannover stattfinden.

(epd-Meldung)

Neues Museum in Hannover

Ich möchte des Weiteren eine dpa-Meldung zitieren, die in den Grafschafter Nachrichten vom 15. Mai 2013 – mit der obigen Überschrift – unter der Rubrik »Kulturtipp« zu lesen war. Sie liefert dem historisch und kulturell interessierten Leser einige interessante Informationen:

Die Herrenhäuser Gärten in Hannover sind um eine Attraktion reicher: Ein Museum im wiederaufgebauten Schloss soll von diesem Mittwoch an mindestens 90 000 Besucher jährlich anlocken. Die erste Schau gibt einen Einblick in das höfische Leben der Kurfürsten und Könige von Hannover, in das Lebensgefühl der Barockzeit sowie in die Historie der Gärten. Das neue Museum ist im West- und Ostflügel des von der Volkswagenstiftung für 21 Millionen Euro wiedererrichteten Schlosses untergebracht. Ein unterirdischer Verbindungsgang zählt ebenfalls zur Ausstellungsfläche von insgesamt 800 Quadratmetern.

Der in royalem Rot und Gold gehaltene Ostflügel erinnert an eine barocke Tafel. Eine auf einem grünen Samtvorhang schwebende Porträtgalerie stellt die Gestalter und Gäste des Großen Gartens vor. Im düsteren unterirdischen Trakt ist die Sänfte der Gräfin Yarmouth, der Mätresse von König Georg II., zu bewundern. Ein reich verzierter Kindersarg steht in der Nähe eines Schlittens mit Indianerfiguren. Leben und Tod, Vergnügen und Schmerz lagen im 17. und frühen 18. Jahrhundert eng beieinander. Im Westflügel dominieren die frischen Farben Weiß und Hellgrün – in einer Art Laubengang wird die Geschichte der Gärten bis ins 20. Jahrhundert hinein erzählt. Der Blick durchs Fenster lädt ein zu flanieren. Da es in den schmalen Räumen schnell eng werden kann, wird Gruppen eine Voranmeldung empfohlen. [Hervorhebung durch JGR]

(dpa – Weitere Infos: hannover.de/Herrenhausen, S. →)

Die in diesem Zitat erwähnte Gräfin von Yarmouth wird von mir in dem Hauptkapitel über Georg II. ausführlich behandelt. Sie war seine große Liebe.

Eine wissenschaftliche Tagung zum Jubiläum der Personalunion

Der Journalist Frank Henrichvark (12) berichtet im März 2012 in den »Grafschafter Nachrichten«:

HANNOVER. An hohen Fest- und Feiertagen kommt in Niedersachsen hier und da noch die Welfenspeise als Dessert auf den Tisch: ein Eisschneepudding mit einer zitronengelben Weincreme als Bekrönung obendrauf. Und auch die Osnabrücker Schausteller dekorieren ihre Buden beim Weihnachtsmarkt oder zur alljährlichen Maiwoche einheitlich in den Welfenfarben Weiß und Gelb.

Sonst aber ist uns das Welfenhaus, das immerhin bis 1866 weite Teile des Landes zwischen Ems und Elbe als Fürsten und Könige von Hannover regierte, weit entrückt. Das soll nun anders werden: Im Jahr 2014 will das Land Niedersachsen mit einer groß angelegten Landesausstellung an die Wiederkehr der Personalunion mit England erinnern. Denn immerhin von 1714 bis 1837 saßen die Welfen zugleich auf dem englischen Thron.

In Großbritannien dagegen sind die Könige aus Hannover höchst präsent, ja sogar »populär«, wie der englische Gesandte Andrew Noble zur Eröffnung der wissenschaftlichen Tagung berichtete, die sich noch bis heute an der Uni Osnabrück mit der hannoverschen Thronfolge und ihren Folgen beschäftigt: Seine achtjährige Tochter kenne die »Georgies« aus ihren Geschichtsbüchern, stilbildend in Architektur und Kunst[13]hätten sie nicht nur London ihren Stempel aufgedrückt, sagte der Diplomat. Ja, vielleicht seien diese »Könige mit Migrationshintergrund« sogar so etwas wie die Geburtshelfer des modernen England gewesen.

Als ein Mann mit schottischen Vorfahren habe er ohnehin ein hohes persönliches Interesse an diesem Thema, so schloss sich Ministerpräsident David McAllister – ebenfalls eigens zur Eröffnung der Tagung aus Hannover angereist – der Einschätzung des Gesandten an. Allerdings sei die Geschichte derjenigen Länder, aus denen erst 1946 das Land Niedersachsen entstanden sei, weitgehend vergessen. Auch deshalb wünsche er der kommenden Landesausstellung im Jahr 2014, die vom Land Niedersachsen immerhin mit 8,5 Millionen Euro finanziert wird, eine möglichst große Resonanz. […]

Epochenwende

Was bedeutete nun die Tatsache, dass zwischen 1714 und 1837 die Könige von England zugleich Regenten eines deutschen Kurfürstentums waren, für Großbritannien einerseits und für die welfischen Stammlande andererseits? Welche Erwartungen hatte das englische Parlament, das den protestantischen Herrscher vom Kontinent 1701 mit dem »Act of Settlement« vorsorglich für den Fall berufen hatte, dass die regierende Königin Anne kinderlos bleiben sollte? Und welche Auswirkungen hatte die Personalunion auf dem Kontinent für den Kaiser und die europäischen Mächte insgesamt?

Professor Ronald G. Asch (ehemals Osnabrück, jetzt Freiburg) sah das Jahr 1714 als Epochenwende der europäischen wie der britischen Geschichte gleichermaßen:

Nach einer Zeit struktureller Unsicherheit sei England durch die Welfen stabilisiert worden. Der König fungierte als Wahrer der anglikanischen Kirche im Inneren und als Oberkommandierender der Armee nach außen.