Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

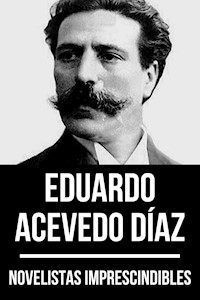

Durante la Cruzada Libertadora que da fin a la dominación extranjera sobre el territorio uruguayo, la apasionada relación entre Natalia Robledo y Luis María Berón entra en crisis. En el campamento, el destino hace que el expedicionario se cruce con la hermosa Jacinta Lunarejo, una criolla soldadera, arquetipo de mujer indómita, por quien siente de inmediato una atracción irrefrenable. En «Grito de gloria» (1893), Acevedo Díaz cuenta el desembarco de los «treinta y tres orientales» en la playa de Agraciada y las victorias contra las tropas brasileñas en Rincón y Sarandí. Continuación inmediata de «Nativa» (1890), esta novela es la tercera de la tetralogía iniciada con «Ismael» (1888), que tendrá su desenlace en «Lanza y sable» (1914).

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 473

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Eduardo Acevedo Díaz

Grito de gloria

Saga

Grito de gloria

Copyright © 1893, 2021 SAGA Egmont

All rights reserved

ISBN: 9788726602357

1st ebook edition

Format: EPUB 3.0

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.

www.sagaegmont.com

Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com

Capítulo 1

Las campañas antes tan hermosas, rebosantes de vida, estaban ahora mustias, llenas de desolación profunda. Creeríase que un ciclón inmenso las hubiese devastado de norte a sur y del este al occidente, sepultando hasta el último rebaño bajo las ruinas del desastre.

Soplaba como un viento asolador sobre los campos; la grande propiedad parecía aniquilada. No se veían ya numerosos los ganados agrupados en los valles o en las faldas de las sierras.

En su mayor parte las viviendas estaban sin moradores, saqueadas, en escombros, y en estas «taperas» crecía la yerba salvaje hasta ocultar los picachos del lodo seco. ¿Para qué hombres y perros pastores? En la tierra conquistada había concluido, la labor libre y muerto toda industria. Sus hijos, ya exánimes los unos, los otros errantes, habían agotado en lucha tenaz, todo el caudal de su esfuerzo bravío.

El desaliento cundía a modo de vaho asfixiante de uno a otro confín; no se elevaban cabezas altivas, ni brazos poderosos, ni gritos terribles de combate, allí donde durante nueve años se habían chocado múltiples ejércitos y consagrádose a hierro y fuego la aspiración constante de libertad.

Los nuevos dueños del país allanaban las propiedades y se repartían los frutos. Acompañábales la sed insaciable de riquezas que se apodera de los fuertes en pos de fáciles victorias y extendían la garra con la brutalidad de la bestia cebada. Ninguna barrera podía detenerlos. Dineros, bienes, honras, vidas, todo era barrido por la ola de la conquista.

En los primeros días, a través de las cuchillas, a lo largo de los caminos, en lo hondo de los valles, un ruido pavoroso, cada vez en aumento, un mugido extenso, continuó, siniestro, formado por infinitos ecos, llenaba de aflicción los pagos.

Las pocas mujeres que habían quedado en sus moradas, salían inquietas a las puertas o se lanzaban angustiadas a las vecinas lomas, atraídas por aquellos ruidos de tronada, conjunto de balidos y clamores, de relinchos y carreras.

Entre enormes polvaredas, cuyas nubes se extendían al ras del suelo como humazos de combate en un día sereno, se corrían hacia la frontera cual impulsadas por un viento tempestuoso considerables tropas de ganado.

El arreo era completo.

Sin número de astas en tumulto apiñadas, chocándose, formando una verdadera selva de pitones agudos, sobrenadaban en el nubarrón de tierra, doradas por el sol y se escurrían veloces, a lo largo de las carreteras. Entre aquel turbión de volutas de polvo, de cornamentas y de pezuñas en perpetuo movimiento, distinguíanse las cabezas de los jinetes, que agitaban aún más el torbellino con las banderolas sus rejones, prolongados silbos y voces atronadoras.

Eran soldados riograndeses y paulistas.

Alguna vez, el clarín acompañaba a los voceros con notas roncas y estridentes.

La torada se atropellaba entre bufidos, llevándose por delante novillos y embistiendo a los flanqueadores; y entonces el ganado arisco, casi cimarrón, se deslizaba rápido hacia los montes, en los que en gran parte se guarecía, aplastando ramas y malezas.

Los soldados hacían cerco al resto y proseguían su camino con gritos lúbricos, bebiendo y jurando, destruyendo los míseros huertos y plantíos con los cascos de sus caballos y los mil pies de las manadas que empujaban como un torrente sobre aquellos con gran alborozo de la turba.

Hacia otros rumbos, el cuadro revestía los mismos colores, la misma violencia impune, igual desborde de instintos insaciables.

Allá, era un ganado yeguar arreado al galope, en cuya masa confusa iban mezclados los caballos mansos y los potros, corriendo desatinados entre sones de cencerros, ya agrupándose en deforme frontón, de clines y cabezas, ya dispersándose en parte entre corvetas y hocicadas de fiera embravecida, para perderse en los desfiladeros y anfructuosidades de las sierras, lanzando relinchos que repercutían en los cerros como ecos de una bocina poderosa.

Acullá, eran las bestias dóciles, los bueyes arrancados a las carretas y al rejón que labra el surco, confundidos con los carneros y porcinos, los que rodaban por el camino impelidos por la horda, estrujándose, atropellándose al ruido del esquilón, en medio de tremendos ludimientos de cuadriles y de guampas; y que, ora se detenían de súbito azorados al escuchar a lo lejos los bramidos del ganado vacuno, semejantes a notas sonoras de mil trompetas colosales, ora recomenzaban su marcha en violentos remolinos sembrando la carretera con los cuerpos del rebaño menor aplastados por la pezuña del enjambre.

Más lejos, sobre la loma llena de verdigay y de claridades ardientes, otros grupos, otros hacinamientos dudosos, otras aglomeraciones de hombres y de bestias como envueltas en una humareda de incendio, se precipitaban presas del vértigo hasta hundirse en los llanos apartados en fragorosa balumba.

Sobre el dorso de las «cuchillas», destellando vivos reflejos, altas, amenazantes, en haz siniestro, alcanzábanse a ver las moharras de los astiles y el bronceado de los morriones de la caballería invasora.

En todos los contornos se alzaba sordo e imponente un rumor de agonía; y no pudiendo aterronarse para escapar a la saña de aquéllos rapaces vencedores, las familias enteras abandonaban sus casas llevándose lo más necesario, lo que hallaban a mano en medio de sus angustias, y se ocultaban en los lugares selváticos, únicos campos de asilo en su infortunio, donde también habían buscado refugio los hombres que salvaron de la persecución implacable o de la ruda pelea.

Desde sus ladroneras de palma o de guayabo cuando no del ombú gigante de una isleta, observaban recelosas cómo la avalancha crecía y rodaba con estruendo, a la manera que se desprenden, chocan y precipitan los peñascos de la cumbre de los cerros, poniendo en fuga a las piaras bravías; cómo cruzaban a escape los destacamentos arrollando las puntas del ganado que había huido del rodeo, o alguna masa compacta de fieros novillos que en rapidísimo arranque se azotaba al arroyo en brincos tremendos, sin hollar el ribazo, para hundirse en los «rincones» del bosque, en cuyos senos oscuros se esparcía como una ola bramadora.

Miraban también rodar entre montones de arenisca y guijarros en las faldas de la sierra a las yeguadas indómitas, y lanzarse en mole a las aguas sus pujantes «baguales», sacudiendo los clinudos pescuezos para ganar por el mismo instinto los escondidos potriles, donde tan sólo las sutiles flechas del sol y el ágil «matrero», —la luz y la audacia— violaban el secreto de la salvaje guarida.

Cuando no eran las corridas, las matanzas o las «boleadas» del ganado con frenético desenfreno en las colinas y en los llanos, las que animaban los pagos desiertos, eran los escuadrones escalonados, las partidas sueltas exploradoras o los destacamentos en comisión los que desfilaban a periodos, en una serie interminable de jinetes y «reyunos», cuyo tránsito sobre ciertos terrenos de canteras en el silencio de las tardes producía como un temblor prolongado oído con impotente cólera por los asilados en los bosques.

A veces, algún incendio iluminaba en la noche con sus rojizos resplandores serranías y valles. Era que, como quien espanta alimañas, la tropa ponía fuego a un juncal espeso o a un grupo de «talas» y «sombras de toro», para obligar a la fuga a los «matrero» o a la vacada cimarrona. Fuertes crepitaciones llenaban el espacio en vasta comarca, envuelta en inmensas columnas de humo negro, remedando aquellas los estampidos de un fuego ensordecedor de fusilería en los estribaderos de una sierra.

Horas después, el sol alumbraba cuerpos carbonizados y montones de cenizas ardientes.

No pocos de aquellos soldados de uniformes verdes con vivos amarillos, echaban pie a tierra delante de alguna morada solitaria, hacían saltar con las puntas de los sables los débiles cerrojos, o con los cuentos de sus lanzones los ventanillos sin cruz de hierro, y, penetrando al interior en tropel, poníanse a destruir el miserable ajuar y a escudriñar los techos, debajo de la cumbrera, de las costaneras, de los aleros, en busca de onzas de oro o alhajas ocultas, derribándolo todo entre cínicas algazaras, hasta las pobres estampas de imágenes religiosas que adornaban las negras paredes.

Salían luego cargando con las prendas de más valía, que echaban sobre el «recado» o metían en las maletas; y continuaban su marcha devastadora, señalando cada etapa con un exceso.

A ocasiones, encontraban a los dueños en sus viviendas, en preparativos de irse a los montes, o a otros que arreaban presurosos sus bestias de confianza a lo largo de las laderas para buscar refugio en la espesura, en fraternal intimidad con los tigrinos y capívaras. Iban mujeres, niños y viejos, cuando no inválidos de la sangrienta guerra; a veces gente moza y varonil, muy osada y aguerrida.

Entonces los episodios eran terribles.

La soldadesca desbordada, acometía la caravana, dispersaba sus miembros y se distribuía los despojos; si ya no era que, reunidos los mocetones —uno contra diez— cargaban ciegos a daga y trabuco rompiendo filas, en tanto los débiles corrían a ampararse en las malezas.

En estos encuentros ignorados y dramas lúgubres solía suceder también que en medio del botín y del desorden, «matreros» bravos, en montón saliendo sigilosos del vecino monte, caían de súbito sobre la tropa dispersa con el estrépito de una manada en día de corrida y la diezmaban sin perdón, ultimando en el suelo hasta el último vencido.

Mas, bien luego aparecían nuevas fuerzas en las próximas «cuchillas», repitiéndose las tétricas escenas en toda la zona hostil, hasta que ya los campos talados no ofrecían aliciente ni de los bosques taciturnos brotaban voces agresivas.

De este modo, decirse puede que no hubo un pago, un río, un arroyo, una sierra, un llano, una loma donde no corriese sangre.

Los cuerpos sin vida quedaban desnudos al sol y a la lluvia, lejos de ojos piadosos, como los de animales montaraces allí donde les sorprendió la muerte.

Raro era quien por moroso afecto ataba un cadáver a un madero y lo subía a las ramas de un ceibo para que así escondido en bóveda valiosa entretejida de enredaderas salvase al diente del felino ya que no al pico del cuervo.

Se había peleado sin tregua durante años, en todas partes, con viril arrojo, sin aguardar auxilio alguno de nadie; se había luchado en la angustiosa desigualdad de diez hombres contra escuadrón, como en los cantos inmortales de los poetas de la gloria; por largo tiempo se había debatido en soberbia cólera al valor nativo contra huestes organizadas, siempre socorridas por esfuerzos que en hileras interminables trasponían las fronteras: pero, al fin, las vidas potentes se fueron extinguiendo, las supremas energías se desgastaron en el choque permanente. Lo mismo que las rocas al embate de la soleada, cansose el músculo del peso del acero y cayeron de las manos como inútiles instrumentos las armas ya melladas, chorreando sangre todavía.

Por suerte el exterminio sólo alcanzó a una parte de la indomable generación de la época.

Reinstalado en Montevideo el general vencedor, los nativos en considerable número salvaron los confines, asilándose entre sus hermanos los argentinos. Renovose el éxodo del otro lustro, y a orillas del Uruguay mirose con dolor lo que quedaba detrás, todo lo más querido: arrasadas campiñas, tumbas gloriosas, sin una luz consoladora de esperanza bajo el cielo de la tierra.

La riqueza pecuaria había desaparecido, salvo aquellos ganados que internados en los montes sirvieron al proceso prodigioso de «orejanos»; el comercio y las nacientes industrias habían sido cegadas en sus fuentes, cerrádose todo horizonte al trabajo libre, la vida sin zozobras, a la autonomía del pago; con todo, llevaban consigo la tradición latente, la pasión madura de la tierra, la conciencia del esfuerzo que ya ha consagrado un derecho, y que perdura en la desgracia como alimento de las almas, cualquiera fuese su destino.

Esa emigración fue rápida, tumultuosa, con todas las confusas líneas del tropel de la derrota. Se buscaba un sosiego relativo, que en algo devolviese la entereza de ánimo, por los que escapaban del círculo de fuego, vencidos por su propia impotencia.

El eco terrible de los gritos de triunfo los aturdía, golpeándolos por detrás como una fusta implacable y precipitándolos a la otra banda envueltos en el pánico.

¡Era como un estrépito de puertas que se cerraban para siempre!

Algunos devoraban, lágrimas en silencio; otros maldecían de sus caudillos, sin excluir a Artigas; los más se alejaban sin protestas ni lamentos, mirando hacia adelante, cual si examinasen la naturaleza del nuevo terreno a que se debían adaptar tantas energías aparentemente domadas.

Los desechos de una ribera buscaban su cohesión y adherencia en la otra, sin preocuparse de la actividad perdida; lo mismo que moléculas segregadas que una fuerza impulsiva vuelve a un cuerpo que han integrado.

El tiempo, que debía correr largo, devolvería su audacia al espíritu. Los organismos, ahora fatigados, llegarían a cansarse de su misma quietud.

¿Cómo esperar otra cosa, cuando a la vista estaba la inmensa loma verde formando horizonte del otro lado del río, e invitando a volver y a luchar con toda la magia de una ilusión de gloria?

Los mismos que en su ofuscamiento levantaban airados el puño, sentían que un llanto de fuego se agolpaba a sus ojos, estrangulándoles un grito de innoble desahogo en la garganta.

Aquellos restos se diseminaron en las provincias litorales, confundiéndose en la población nacional sin más perturbación ni ruido que el que puede producir en una playa honda la bullente franja de una grande ola vagabunda.

Existían amistades y simpatías que se reanudaron.

Después sobrevino la calma y empezaron a cicatrizarse crueles heridas.

En el transcurso de los días y de los meses la laxitud de ánimo siguiose a la antigua fiebre de pelea; cesaron los relatos de trágico colorido, las historias de palpitante realidad dramática y detalles conmovedores, los reproches amargos, los comentarios ardorosos.

Como un soplo helado, pasó sobra los recuerdos; el trabajo honesto utilizó los brazos cuando no la faena a monte, y los mismos nombres con talla de caudillos, se resignaron a la vida oscura.

Sobre estas consecuencias naturales del desastre, el tiempo puso el sello de su influjo acallando poco a poca las voces sordas de la protesta en la orilla hospitalaria; y en el país dominado, los lamentos del patriotismo.

¡Pesaban demasiado las cadenas, para agotar las últimas fuerzas en estériles clamores!

Capítulo 2

Si en estas comarcas se había cesado de combatir, en otras de América la batalla continuaba, encarnizada y terrible, en la prueba del postrer esfuerzo, por la redención del continente.

Con el oído atento a ecos que llegaban de muy lejanas regiones supuse un día que la victoria había coronado en Ayacucho la grandiosa obra; y esta nueva, estremeciendo de júbilo a hombres y pueblos, repercutió en el corazón de los emigrados orientales, removiendo todas sus fibras como un como un toque de clarín que convocase a la pelea.

Allá, habían luchado a razón de uno contra tres después de duros sufrimientos, descolgándose de los Andes con desesperado esfuerzo para concluir con un choque formidable una labor que contaba dos largos lustros de combates; y en ese choque se había quebrado para siempre el poder de la metrópoli y rendídose con honra sus ilustres generales. Se relataban y discutían con entusiasmo los episodios, la pericia de Sucre, la carga heroica de Córdova, el denuedo de la caballería americana, tanto más resaltante cuanto que el triunfo había sido obtenido sobre capitanes de alientos como el virrey La Serna, el caballeresco Canterac, el bizarro Monet y el intrépido Valdez. En mental panorama, reproducíanse las escenas del drama militar en sus menores detalles: la muda y elocuente proclama de Córdova al dar muerte a su caballo de guerra como un adiós soberbio a la vida en caso de derrota; el avance de sus batallones contra las infanterías de Gerona hasta cruzar bayonetas a un paso de la fatal hondonada, la matanza implacable junto a aquella fosa, las cargas de los regimientos que destrozaron a los dragones de Torata y Moquehua, la briosa tenacidad de Valdez contra la oleada de los independientes, que acabaron por hacerle saltar en pedazos su acero toledano, y por fin, la rendición entre aclamaciones solemnes y dianas, que el entusiasmo creía percibir claras y sonoras como notas finales de la batalla gloriosa.

Este suceso, enardeciendo los espíritus que se preocupaban de la suerte de América como de una causa común y solidaria, retempló el ánimo de los orientales exaltando sus ideas o impulsándolos a una obra que no habían abandonado por completo, con nuevo vigor y empeño. ¡El ejemplo era edificante! El aura de la lejana victoria acarició todas las frentes, estimulando a las proezas del valor, y los que tenían títulos para dirigir los trabajos de un movimiento armado, viéronse reunidos de improviso por los ímpetus del mismo anhelo, acaso creyendo en su impaciencia que se hacía tarde ya para justificar cumplidamente una prolongada inacción.

Con sigilo, en las sombras, bajo la atmósfera de entusiasmos despertados por la fausta noticia, algunos emigrados se pusieron al habla y dieron principio a una maniobra complicada y difícil —tan ardua, cuanto parecía de irrealizable. El problema no podía resolverse sino por la espada. Pero ¿cómo hacer frente a la adversidad, sin riesgo de hundir la causa en el mismo abismo, malograda la empresa temeraria?

Cierto día, en el último mes de verano, algunos hombres se encontraron, reunidos en una habitación del saladero de Pascual Costa. Eran emigrados orientales. Antes que presas de agitación indiscreta, parecían fríos e irreflexivos, gravemente absortos en un tema de trascendencia.

Dos de ellos sostenían el diálogo. Los demás escuchaban en profundo silencio, sólo interrumpido por una que otra observación juiciosa y concisa, como de subalternos que entienden su deber.

Era el uno, hombre joven de elevada talla, fuerte y bien constituido. Su bizarra presencia, la energía de la mirada y del gesto, su acción desenvuelta y el tono que empleaba en el debate, denunciaba un temperamento brioso, suavizado en sus arranques por las frases correctas y modales cultos. El semblante denunciaba despejo y atrevimiento reflejándose en los ojos esa expresión de voluntad dominante que distingue a los que han adquirido el hábito del mando. Caíale el bigote negro sobre el labio formando fronda al inferior algo grueso y saliente; la cabeza bien cubierta de cabello, se afirmaba en el cuello robusto, derecha y altiva, como cabeza de soldado a quien arrulla la ambición. Movía con dignidad el brazo musculoso, terminado en una mano fina y larga; y acaso por la costumbre de usar la voz imperativa, formábasele, sin esfuerzo una arruga profunda en el entrecejo que le daba un aspecto adusto, casi de dureza. Sus palabras eran medidas, concreto su pensamiento, sus opiniones firmes. Cuando hablaba, había que oírlo, aunque se discrepase de una manera radical.

Este sujeto vestía una casaquilla militar de caballería, sin presillas, pantalón azul marino y botas altas de piel de lobo.

El otro personaje era un hombre de estatura baja, cabeza grande y cuello de coloso a plomo sobre un tronco cuadrado y fornido, macizo del cráneo al pie como una escultura de piedra ágil, diestro y osado a juzgar por sus movimientos vivos e impetuosos; y el cual al primer golpe de vista, presentaba en su figura los caracteres típicos del sableador, del domador y del caudillo.

Su rostro amplio y lleno, de frente despejada, narices carnudas, cejas abundantes en remolino, ojos de mirar fuerte; barba un tanto recogida, orejas de pabellón, ceñido revelando audacia y grandes alientos, dábanle en conjunto un aspecto de fiereza, que acaso en el fondo bien pudiera ser una gran suma de bondad, de abnegación y de sencillez.

Hablaban con mesura, como hacen los que han meditado mucho un plan cualquiera. Las cabezas, como instintivamente atraídas, habían formado núcleo, y casi se rozaban.

Aunque planteado ya al parecer el problema, se inculcaba, sobre sus términos principales en sentido de la solución. Mucho sin duda se habría espigado en el vasto campo de las presunciones y de los cálculos más o menos certeros; pero se persistía en parte ardua, con la tenacidad de los que tantean la senda entre los riscos de una montaña.

—El caso es el siguiente: —decía el de elevada talla— nuestra tierra en poder de los brasileños desde hace años, es considerada por éstos como una de sus provincias, en mérito del acto de incorporación arrancada a un cabildo débil.

Los argentinos por su parte, sostienen que ella les pertenece de derecho, aun cuando Artigas la separase de hecho del antiguo virreinato… y sin duda, se reservan reincorporársela en la ocasión propicia.

Nos encontramos, pues, entre estos dos fuegos; y si entramos a la acción menospreciando a uno u otro de los dos poderes fuertes, nos acribillan.

—¡Eso, lo veríamos! —exclamó su interlocutor dando una gran voz.

—¡No hay que verlo! —arguyó un tercero. El comandante está en lo cierto. Son tres pretensiones las que se persiguen pero, de las tres, la realmente débil es la nuestra. Si osamos obrar por cuenta propia nos trituran. Tengamos en cuenta que vivimos vigilados, aunque gocemos de simpatías; que el gobierno se interesa en no romper hoy por hoy con su rival; y, que sin el auxiliar de otros, solos en la empresa, aún cuando alcanzáramos algún resultado en la lucha, éste bien sería pasajero. Pronto seríamos anonadados, por mutuas conveniencias.

—Y fuera de considerarsenos temerarios, verían en nosotros unos aventureros peligrosos que sin elementos para esa lucha, ni medios suficientes para formar nación aparte, habríamos venido a perturbar el equilibrio de las cosas y a comprometer la paz, sin provecho para ninguno de los dos rivales.

El hombre de cuello de atleta se irguió diciendo con aplomo:

—Nación independiente podemos ser. Los paisanos no quieren ser más que orientales.

—También nosotros. Pero, hay que pensar mucho estas cosas graves. No seremos lo que deseamos, sin algún apoyo fuerte.

—Eso digo yo, y me viene mortificando hace tiempo, —observó otro de los circunstantes, con acento de convencido.

El que primero había hablado, dijo entonces, como recogiéndose en sí mismo:

—Siempre he creído que nuestra hermosa tierra separada de ésta y de otras por grandes ríos y por el océano, está destinada a encerrarse, dentro de sus naturales límites y a vivir de sí misma, con sólo el amor de sus hijos. Pero, todavía no hemos salido de los primeros pasos, y ante todo, es preciso redimirla.

¿Podemos hacerlo nosotros, exclusivamente, contra todos los poderes conjurados?

¿Qué conseguiríamos con irnos a estrellar contra las murallas? Sentar plaza de hombres irreflexivos, de soldados de aventura; acaso, de falsos patriotas.

—Sí; pero los argentinos nos acompañarán.

—Si nos acompañan, será a condición de que volvamos a la forma. Entretanto, su gobierno nos resiste y nos persigue.

Siguiose un breve silencio a estas palabras. Todos se miraban como inquiriendo una idea.

Al fin, el que había sido calificado de «comandante», lo rompió, añadiendo:

—Habría un medio de zanjar las dificultades y de dar base a la empresa, si sabemos dominar los impulsos.

El de planta de caudillo y mandíbula recia, que se movía nervioso en su asiento, preguntó con brusquedad:

—¿Cuál sería?

—En la posición en que nos encontramos, y persuadidos de que solos no haremos patria, convendría que prometiésemos reconstituir la familia. De ese modo, el gobierno quedaría obligado, y los generosos sentimientos de nuestros hermanos lo impulsarían a protegernos abiertamente. O brasileños, o argentinos. ¡Escojan, compañeros!

—Pasaremos solos, —prorrumpió el otro con violencia. Los paisanos leales vendrán con nosotros si les decimos que va a volver la libertad a los pagos, y no lo harán si se les antoja que nos hemos aporteñado.

—Pronto verán que no. En último caso han de preferir esto, a hablar portugués y tener un amo.

Alguna fuerza hizo este razonamiento en el ánimo del caudillo que se quedó con la mirada pensativa, balbuceando bajo, entre sorda irritación:

—No quieren mestura… ni tienen miedo a nadie.

—Yo bien sé de lo que son capaces.

—Cargan de frente sin contar el número.

—Así es. Con todo, es necesario fortalecer nuestro propósito con una seguridad cualquiera de que en lo más crítico, no seremos abandonados a nuestra suerte.

—Entonces ¿qué es lo que nos conviene hacer? —interrogó una voz bronca, de militar impaciente.

—Lo que nos convendría, sería difundir la especie de la reincorporación una vez que invadiéramos; inspirar confianza con nuestros propios actos al gobierno argentino y manifestar públicamente el propósito en todas partes, siempre que la suerte nos favorezca de algún modo en la empresa.

En la primer proclama, debería expresarse con claridad que perseguimos un fin práctico, y que detrás de nosotros hay un poder pronto a socorrernos, de otro modo, el proyecto, queda abocado al fracaso; sería pretender un imposible.

Por otra parte, en Montevideo los trabajos sobre el espíritu de la misma tropa, siguen con éxito. Algún concurso importante nos vendrá de allí, a pesar de la vigilancia de Lecor, pues consta a ustedes que contamos con amigos decididos hasta entre las mismas mujeres.

Sé bien que se habla de los hechos y episodios pasados como de una razón de resistencia en los paisanos, a una nueva guerra; pero, toda campaña militar en cualquiera época no siembra sino sinsabores, por sagrada que sea la causa… Después, sólo algunos resistirían a esta empresa y ya sabemos quiénes son… Poco debe importarnos, desde que los más nos secunden; como estoy seguro sucederá, si llevamos al frente de la invasión al comandante Lavalleja.

El aludido, que era el hombre bajo y vehemente, y el encargado del saladero, arqueó las cejas, replicando:

—Ya he dicho que acepto el honor; ¡y vuelvo a declarar que antes de retroceder dejaré la vida!…

Pero, creo que es conveniente aclarar estos puntos… El primero ¿están ustedes conformes en que proclamemos la anexión, como cosa necesaria, dejando al tiempo que confirme o no este acto tan grave?

Reinó un momento de silencio. Moviéronse las cabezas en actitud de vacilación; luego, todos fueron asintiendo sin discrepar en detalles. Uno, arguyó:

—¡Sí! Después los sucesos dirán…

—¡Pues que hablen los sucesos! —exclamó el caudillo con violencia. Lo que yo quiero es que pasemos cuanto antes; que pongamos mano a la obra con la ayuda de quien buenamente la preste… sea a condición de eso que ustedes dicen necesidad, sea para nuestra libertad completa. El sable, que tengo ahí colgado, se salta de la vaina. Acordemos los medios… poca política, ¡que ésta, todo lo embrolla! ¿Qué piensa V., comandante Oribe?

El así nombrado volvió a hacer uso de la palabra, diciendo con una mesura que no excluía la firmeza:

—Cuando el cabildo de Montevideo, contra la opinión de los de Canelones y Maldonado que estaban cohibidos por los imperiales, sostenía la idea de la independencia absoluta, todos nosotros la defendimos con las armas, aunque infructuosamente… Creo que ahora estaríamos dispuestos a lo mismo, si alguien nos apoyase, como entonces lo hizo el general, Álvaro da Costa. Pero, ¿quién ha de venir en nuestro auxilio en las presentes circunstancias? Los gobiernos nos hostilizan. Por eso ha sido mi insistencia que procuremos atraernos al de Buenos Aires, nuestro aliado natural. No sé si lo conseguiremos: habrá que tomarse mucho empeño en ello, si ha de darse solidez al movimiento.

Luego, es preciso explorar el ánimo de los paisanos prestigiosos…

—Ese era mi segundo punto… la madre del borrego. Se nombrarán tres de los compañeros en comisión. Enseguida de esto, queda el rabo por desollar: ¡Frutos!…

Y el caudillo apretó nervioso los dos puños.

Los demás, quedaron en suspenso.

—¡Frutos! —prorrumpió al fin Oribe—. Al brigadier, si se puede, se le utiliza. Quedaremos en la alternativa de hacerle plena justicia si reacciona, o de eliminarlo si se obstina. Dada la posición que ocupa, lo primero sería de gran eficacia, y lo segundo de gran efecto.

—¡El gazapo es pura maña! —murmuró Lavalleja con la vista en el suelo, como si mentalmente esbozase ante ella la figura de su antiguo y astuto compañero de temerosas aventuras.

Como se ve, la lucha a emprenderse presentaba para estos hombres todas las perspectivas angustiosas con que la desconfianza y la duda rodean siempre a las tentativas arduas. De suyo heroica, esta exigiría un temple nada común en sus actores, una decisión a toda prueba y una voluntad inquebrantable en el propósito que pusiera de relieve su grandeza y le atrajese el concurso de las energías populares. Rivera tenía prestigio real en campaña.

Comprendiéndolo así, esmerábanse en conciliar los medios de ejecución con la enormidad del obstáculo.

Sobre ese tema inculcaron, prolongándose gran parte de la tarde en el animado diálogo. Tuvieron en cuenta los elementos propios; las nutridas filas enemigas; las grandes dificultades de los primeros momentos; la porción de suerte, que entra siempre, como fuerza coadyuvante en la acción desesperada; las consecuencias que aparejaría una posesión completa de la campaña; las eventualidades posibles en lo internacional y político, dada la situación respectiva de las los naciones rivales; y por último, bordaron con mano caprichosa en tela tan vasta las ilusiones más seductoras.

Designose como avanzada, exploradora a Manuel Lavalleja, Manuel Freire y Atanasio Sierra. Estos patriotas, debían de recorrer la zona meridional del país donde residían los principales nombres de prestigio, a fin de consultarlos y atraerlos al pensamiento. También les estaría encomendada la misión de ir hasta Montevideo para ponerse al habla con ciertos vecinos de representación y valimiento.

Tratose de la bandera.

—Mantendremos la única que ha flameado en nuestras guerras, —dijo Oribe.

—Sí. Ninguna otra. La bandera de Artigas. Es la que conocen como propia los paisanos, la que seguirán con resolución, aunque les recuerde los tristes desastres… ¡No hay trueque con otra, ni se cambian caballos en la mitad del río! Este es mi modo de pensar. Si viene otra derrota, será la última, porque caeremos envueltos en esa bandera.

—¡De acuerdo! —exclamaron diversas voces que en lo excitadas revelaron hervor en las pasiones.

El recuerdo había herido fibras sensibles. La enseña del heroísmo aparecía simpática y atrayente ante los ojos de los que la habían visto ondear en los campos de la derrota, en los postreros días de la pelea implacable con sus tres fajas de colores saltantes, sencilla, sin moharra de plata ni flecos de oro, en un astil de coronilla, con su tela rejoneada por el acero y cubierta de manchas de sangre en testimonio mudo del esfuerzo y del sacrificio.

Capítulo 3

Dos días después de esta reunión, diose principio a ciertas maniobras que apenas trascendieron en Buenos Aires; pero que, en la banda oriental del río, tuvieron su prolongación y eco entre determinadas personas avecindadas en el litoral. Empezó a decirse que «la semilla cuajaba»; que «pronto sonaría la hora».

Hablábase de asuntos no menos graves. El gobierno argentino había prohibido decididamente todo trabajo tendente a romper las relaciones de amistad que existían entre la república y el imperio a consecuencia del último tratado. Se vigilaba con el mayor celo los pasos de los emigrados; por manera que sus planes tenían que ser sofocados en embrión. Y aunque así no fuera, aunque lograsen llevar la iniciativa al terreno, ¿de qué medios se valdrían para cohonestar las hostilidades de los dos grandes adversarios entre los cuales colocaba su misera suerte a los patriotas?

Cuando el general Lecor, hombre astuto y político, se posesionó de Montevideo, había convocado el cabildo; y apercibido del incremento de la emigración, así como de los peligros que esta incubaría, apresurose a invitar al regreso a varios de los vecinos influyentes que se encontraban en Buenos Aires, entre ellos al alcalde de primer voto y al regidor defensor de menores. Pedía a esos ciudadanos que siguiesen sirviendo sus empleos, asegurándoles en nombre del emperador «un completo olvido y respeto sumo», si acataban su autoridad. ¡Su majestad estaba lleno de clemencias! Interpretábalas complacido el general vencedor, sabiendo que aquellos personajes habían ido comisionados para pedir auxilios al gobierno argentino.

Como se veía, esa actitud de Lecor y la de los hombres públicos de Buenos Aires coincidían en el sentido de atemperar las pasiones y de cerrar toda puerta a la esperanza. Algunos expatriados volvieron. El mayor número, quedó; sin olvidar sus viejos lares. Añadíase que en vez de darlo todo por concluido, los próceres se empeñaban con gran celo en atraerse recursos y ganar voluntades, recurriendo a las personalidades descollantes por su poder e influencia. Con este motivo, dábase como un hecho que el general Estanislao López, gobernador de Santa Fe y caudillo prepotente del litoral habíase comprometido a socorrer con municiones a los hombres que meditaban proyectos tan extraordinarios como los cuentos heroicos de los «payadores».

A pesar de tales rumores, los vecinos reflexivos se resistían al convencimiento; atribuyendo la propaganda que se hacía al deseo constante y vehemente de sacudir una opresión que les imponía renegar de su idioma, cambiar los hábitos políticos y aun las costumbres sociales, en nombre del derecho de conquista.

Algo vino no obstante bien pronto, a difundir nueva alarma en el país.

En ciertos pagos empezó a esparcirse como en secreto la versión de que los hombres emigrados se proponían cosas muy serias respecto a la situación imperante. Una junta o centro directivo había al país varios sujetos, bien vinculados a sus propósitos por solemne juramento para que explorasen los distritos y consultaran la opinión de los patriotas acerca de una tentativa revolucionaria a realizarse.

Estos emisarios habían penetrado al territorio de una manera misteriosa, pues nadie les vio poner pie en las playas del río. Internáronse sin ser sentidos. Cruzaron las campañas de incógnito levantando murmullos de asombro, de esperanza, de alegría entre aquellos que eran dignos de conocer sus secretos; y marchando audaces a través de guardias enemigas, íbanse deteniendo aquí y acullá, en poblaciones aisladas, para continuar en la noche su camino, a modo de sombras fugaces. Hablaban a puertas cerradas; comían del «asador» poco y aprisa, tomaban «mate» amargo con el pie en el estribo o de a caballo; decían ¡adiós! con un acento extraño, de forasteros furtivos, y luego desaparecían sin dejar rastro. Se aseguraba por unos, que traían a los paisanos «memorias del viejo Artigas»; otros sostenían el viento, como indicio, «de un pampero fuerte», soplaba de Buenos Aires.

El hecho era que estos personajes de «agüero» iban recorriendo ciertas zonas en donde vivían gozando de prestigio algunos caudillos, aunque esa su vida era comparable con la de las alimañas a monte, acechados por un cordón de soldados que vivaqueaban en todas direcciones.

Los emisarios avanzaban, sin embargo, eludiendo peligros. Habían estado en Pando. De allí, se habían dividido sin tropiezo alguno, después de conversar con antiguos servidores del vencedor de las Piedras, unos para el centro de la campaña, otros para Montevideo, como si fuera fácil atravesar sus murallas defendidas por cien cañones, sin inspirar recelos.

De pronto, habían sido sentidos, a pesar de andarse con tantos disfraces; y a una, todos los destacamentos desparramados por los campos a modo de «perros tigreros» se lanzaron sobre ellos; siguiéronles la huella con tesón; los acosaron de cerca y consideraron, seguras las presas, antes que los hombres misteriosos llegaran a la ribera del gran río.

Interés como pocos, había en apoderarse de ellos. Y así se creía sucedería, dados los exiguos medios de fuga de que podían echar mano en un país conquistado; con todo, confirmando la sospecha de las gentes sencillas que los habían visto cruzar taciturnos por delante de sus ranchos de que no debían ser más que «ánimas de valientes»; caídos en otros años, borrascosas en los charcos de Corumbé y de Aguapey que regresaban a sus hogares convertidos en «taperas», evaporándose al final del rastreo a modo de duendes, y los perseguidores encontrando la soledad siempre por delante, arroyos sin manadas en sus ribazos, y montes de aspecto siniestro de cuyo seno parecían salir resuellos de fieras, que descansan, se decidieron al fin a volver riendas; persuadidos de que una cosa es descubrir el «matrero» por la humaza del fogón encendido en su guarida de bóvedas flotantes y otra, cogerlo, a lo largo del boquete, o sentado, en una rama.

Se había sabido, después, aunque sin certidumbre que aquellos hombres desconocidos habían atravesado el ancho río en medio de peligros idénticos a los que acababan de conjurar, a causa de las embarcaciones armadas que hacían la vigilancia de costas; que la corriente les fue tan propicia como la suerte en tierra, y que el capitán de una cañonera brasileña aseguraba no haber visto bote ni chalupa alguna en el canal, sino un «camalote» en el que iban dormitando varios tigres que arrastraban hacia abajo las aguas correntosas.

Mas se susurraba en los pagos del oeste; y era que, según los informes de un patrón del cabotaje llegado con su balandra a Mercedes, poco después del suceso, unos hombres desconocidos que parecían venir de la ribera oriental habían desembarcado en un punto desamparado de Las Conchas, con trajes muy descompuestos, botas enlodadas, hasta las rodillas y un aspecto sospechoso o de gente aviesa o contrabandista. Él los había visto casualmente, al regresar a la costa de una corta excursión al interior, y cuando se metían en los grandes pajonales del bañado, sin duda huyendo, de toda pesquisa. Llevaban «recados» al hombro, por lo que debía presumirse que habían cabalgado o que tentaban hacerlo.

Estos vagos siniestros tenían unas figuras imponentes, cabezas desgreñadas cubiertas con chambergos negros y ponchos cruzados por el pecho. Iban mirando a todos lados, como quienes acechan. Cuando la autoridad salió a perseguirlos, ya se habían perdido entre las altas maciegas, sin que nadie hubiera acertado a dar con ellos ni con el rumbo que llevaban.

La verdad es que estos rumores y comentarios tenían en inquietud los pagos del litoral.

¿De qué se trataba?

Si era de nuevas peleas para emancipar la tierra, los emigrados vivían en sueños; pues el enemigo que de ella se había enseñoreado disponía de tanto poder, que sólo pensar en redimirla era demencia. El yugo, demasiado recio y resistente, con coyundas de hierro, no podía romperse con una sacudida de toro. Se había fabricado a propósito para bajar la cerviz a un coloso, y obligarlo a mirar siempre al suelo por más briosa pujanza que sintiese en su cabeza.

Luego estaba allí bien cerca, el dilatado imperio, semillero de hombres, fuente poderosa de riqueza, dispuesto a renovar sus legiones en caso de suerte adversa, y a cambiar la índole genial y las costumbres del elemento nativo, como había cambiado el mapa geográfico político. Estaba allí, a un paso, el foco temible de fuerzas hostiles, el emporio de recursos inagotables en donde reponer las pérdidas, con un tesoro de millones, millares de combatientes y numerosos buques de guerra mandados por hábiles marinos.

En estas condiciones el adversario, ¿quiénes eran los que pensaban agredirlo? Se ignoraba. Pero fueren ellos quienes fuesen, corrían el riesgo de ser sacrificados apenas asomaran en campo raso.

Con las tropas que guarnecían el país podíase librar batalla a un fuere ejército, —al menos de la organización y contextura de los que entonces se formaban. En haz las unidades de combate de la conquista, constituían una mole incontrastable, con refuerzos inmediatos y generales expertos. Algunos de éstos habían tenido por escuela militar práctica las guerras de la península contra los ejércitos de Bonaparte, y por el hecho sus aptitudes para la táctica y estrategia superaban al nivel del médium; aunque éste les reservara con la sorpresa de lo imprevisto el guerrear inesperado.

La plaza fuerte de Montevideo rodeada de muros y batería contenía tropas escogidas de las tres armas.

El general Lecor habíalas distribuido en todo el cinturón de granito, alcanzando, a sumar tres mil soldados con la caballería desmontada. Esta guarnición podría duplicarse en breve tiempo con nuevos batallones de línea. Una escuadra anclada en el puerto, compuesta de los mejores buques, resguardaba la plaza de todo peligro del lado de la costa. Las casernas rebosaban de repuesto de armas, pólvora y balas; gran número de cañones de bronce habían reemplazado las piezas de hierro vacilantes en sus fustes, y fusiles de nueva fábrica, los viejos depósitos corroídos por la herrumbre Una mano vigorosa e inteligente parecía haber dado lustre al corselete del bivalvo, trabajado por el verdín y la broza desde el tiempo de la colonia; todo relucía en los instrumentos de guerra y en los hombres de armas. No había más que cerrar filas y morder los cartuchos. De aquel recinto fortificado, podíase, como en otros años, lanzarse columnas abrumadoras, sin perjudicar la defensiva de bastiones y explanadas. Era siempre como un antro de energías concentradas, las que al salvar el foso se resolvían en borbollón de penachos y de aceros.

En la campaña, este poder tendría en pocos días su complemento. Las extremidades participarían de la robustez del tronco. Una división entre el negro y el Uruguay, suficiente para rechazar cualquier avance, aun de tropas numerosas; los jinetes del mariscal Abreu y del general Barreto formando diez escuadrones en las proximidades de Mercedes, la ciudad histórica de las primeras leyendas; en la Colonia como Montevideo destinada a encerrarse tras de sus grandes portones, la infantería y la caballería de Rodríguez; un regimiento en el rincón de Haedo, custodiando las más hermosas «caballadas» arrebatadas a los distritos del norte; otro en Soriano. A estas fuerzas considerables debían agregarse más adelante las de Braz Jardim y de Bentos Gonzalves en número de mil quinientos soldados. Reuníanse a un paso de la frontera, y podían entrar inmediatamente en acción, si así lo exigieran las circunstancias, a la par de otros contingentes poderosos, como los cuerpos de infantería y buques de guerra que se enviaran en auxilio de Lecor, desde Río de Janeiro.

Todo esto, y la actitud misma del brigadier Fructuoso Rivera, comandante general de campaña; comentado por los patriotas a cuyos oídos habían llegado las voces de nuevos planes revolucionarios, daba base consistente a su creencia de que los emisarios perseguidos o debían haber sido portadores de un santo y seña de guerra o de muerte.

¡Fácil era que se hubiese exagerado!

Capítulo 4

No transcurrieron muchos días después de esas sordas inquietudes, sin que una nueva emoción de sorpresa, casi de estupor, viniese a apoderarse de los ánimos en los mismos distritos de la costa. De esta vez, el hecho no podía ser más grave ni más terribles las consecuencias. Era aquello de que se trataba, una aventura sin ejemplo, a pesar de ofrecerlos muy notables, aunque de otra índole, la historia de las guerras de Artigas.

Súpose por distintos conductos, a propósito utilizados, que la empresa hasta entonces considerada imposible por exigir un esfuerzo gigantesco, había dado comienzo.

¿De qué manera?

Los antecedentes y detalles que se relataban eran motivo de asombro, a partir de que el gobierno argentino negaba todo su apoyo moral y material al movimiento. No obstante eso, se había producido. De ello tuvo bien pronto la certidumbre.

En los primeros días de ese mes, abril del año XXV, los emigrados prepararon dos gánguiles, barcas, de popa y proa iguales y cuyo aparejo consistía en un solo palo con vela latina en el centro.

Estos gánguiles o «chalanas», como las designaba en lenguaje la gente marinera, estaban a cargo de excelentes patrones cuyos verdaderos nombres aún no ha constatado la historia.

En uno de estos gánguiles, ayudoles más de una vez en sus faenas Andrés Echevest o Cheveste por corrupción, vasco animoso tan «baqueano» en los ríos como en la zona comprendida entre uno y otro arenal.

Esta circunstancia hizo que los promotores del movimiento escogiesen la «chalana» en que Cheveste había trabajado para la primera expedición, pues que el guía era inmejorable; y designado éste por «baqueano», encargaron sigilosamente el gánguil, con algunas carabinas, sables y pólvora.

En él se embarcaron doce hombres; dos oficiales y diez de tropa.

Se citaban sus nombres, con admiración, como de gente que estaban destinadas a morir dentro de breves horas.

Llamábanse los primeros Manuel Lavalleja y Atanasio Sierra; los últimos Juan y Ramón Ortiz, Santiago Ignacio Nievas, Francisco y Luciano Romero, Tiburcio Gómez, Carmelo Colmán, Juan Rozas, y Juan Acosta.

El vasco francés que los guiaba en el río y que debía acompañarlos en tierra firme, incorporado a la empresa por el hecho a la empresa constituía el número trece de la lista de expedicionarios.

Hinchada la pobre lona por brisas propicias, zarpó la «chalana» del puerto de Buenos Aires el día 5; cruzó el río sin llamar la atención más que una gaviota errabunda; y arribando a una playita solitaria que nadie visitaba, la de una isleta semi—anegadiza, apostadero de tigres, llamada, Brazolargo por su angostura, desembarcó su contingente.

Esta isleta, próxima a la ribera suspirada, facilitó el acceso de los expedicionarios a la estancia del patriota Gómez con quien habíanse convenido los medios de movilidad que tenía prontos, esperando la llegada del último refuerzo con los jefes.

Pero los días pasaron: dos semanas corrieron dentro del bosque siniestro, sobre un suelo de ciénaga hollado por alimañas, y como estas escondiéndose los hombres y procurándose el alimento a saltos en la espesura o arrastrando la res hasta la playa en tierra firme en medio de las sombras, derrengados, hoscosos, fieros, en su misma debilidad. La prueba no podía ser más ruda.

Los compañeros que debieron seguirlos sin demora, habían sufrido contrariedades serias, las que trae aparejadas todo plan que rompe con la monotonía de lo normal, desafía los vientos y las olas o descubre alguna malla de su tejido.

Notado el movimiento por las autoridades argentinas, celosas de su neutralidad, viéronse forzados los que quedaban a buscar puntos aislados en la costa que les sirviesen de salida en persecución de sus intentos temerarios. En ese afán constante, sin desfallecimientos, se agitaron durante once días llenos de fiebre. Al fin lograron reunirse en grupos, en sitios desiertos de la orilla. El tiempo se mostraba adverso, como los hombres. Un viento recio sacudía las aguas revolviéndolas en escarceos espumeantes. Tenían el peligro detrás, al frente, más allá, por todas partes los amagos del desastre. ¿Qué importaba? La resolución estaba hecha, el sacrificio ofrecido en aras de una pasión ferviente y quedaba el consuelo de morir, el postrer recurso de los fuertes cuando nadie los comprende ni los ampara en sus decisiones supremas.

Un norte dominante, que los antiguos habrían llamado aciago, de augurio funesto, azotó las pequeñas velas al extremo de ser arriadas más de una vez, para volver al casco su equilibrio.

Fue así como, después de rudas vicisitudes en todo lo ancho del río, los expedicionarios se reunieron a los que aguardaban en la isleta.

Este encuentro tan deseado, entonando la fibra, afianzó en aquellos varones el pacto de su arrojo con la suerte.

Los que llegaban y habían sido el tema de hondas ansiedades, eran Juan Antonio Lavalleja, jefe de la invasión; Manuel Oribe, segundo en el mando; Pablo Zufriategui, Santiago Gadea, Manuel Freire, Basilio Araujo, Jacinto Trapani, Simón del Pino, Manuel Meléndez, Gregorio Sanabria, Pantaleón Artigas, oficiales, Andrés Spikermann, cadete; Juan Spikermann, Andrés Areguati, sargentos; Celedonio Rojas, cabo primero; soldados Joaquín Artigas, José Leguizamón, Avelino Miranda, Dionisio Oribe y Felipe Carapé.

Los compañeros los condujeron al sitio oculto en que ardían dos fogones rodeados de asadores improvisados con ramas gruesas, y donde circulaba el mate como una infusión necesaria al temple de la fibra.

El lugar era aparente, circuido de vegetación arbórea por todos lados, de manera que hubiera sido difícil descubrir desde el río resplandor alguno.

Cheveste y dos más de los forzados isleños en la noche anterior, habían cruzado el río en una canoa, y carneado en la costa una vaca, que transportaron a su escondrijo.

De esa vaca se alimentaron; y de ella seguían comiendo, en el momento de la reunión de los demás expedicionarios.

Estos traían fatiga y hambre, y la cena fue de hermanos. Se cantaron décimas glosadas, se dio suelta al buen humor, y risas homéricas hicieron olvidar las amarguras pasadas a bordo del gánguil.

En aquel lugar desierto rodeado por las aguas con su verde cortinaje de arbustos y malezas a todos rumbos, raro era el aspecto que presentaba el grupo de hombres audaces.

Los había entre ellos de todas razas, de distintos colores como el «quillango» indígena, blancos, cobrizos, negros, piel de «yaguareté» terminada en colmillos y garras; el militar de escuela junto al «montonero», el ideal culto en connubio con el instinto bravío, el ciudadano libre en fraternidad con el liberto.

Algunas figuras resaltaban por sus formas de Alcides cabelludos; mucho músculo, pocas palabras, duro el gesto, el mirar sombrío. Las vestimentas añadían rasgos singulares al conjunto. Casacas de húsares, calzado de granadero, pantalones amplios, chambergos de ala floja, chiripaes de tejido crudo, botas de cuero de potro, ponchos de grandes haldas, nazarenas trinadoras, complementado todo por el arreo ofensivo de largas dagas, trabucos de hierro, carabinas de cazoleta, pistolas de cinto y sables corvos.

La diversidad de tipos guardaba así armonía con la de las armas. Prueba de que había sido una espontaneidad impetuosa la que había producido aquel acercamiento y aquella unión, que debía aumentar su fuerza a medida qua se fueran abriendo las válvulas a los instintos propulsores en el mismo médium nativo. El aroma de la tierra, que había adobado las fibras, debía ponerlas en vibración. De allí se percibía ya el ambiente, que incendiaba la sangre, y todo dolor pasado era espuela punzadora.

Para muchos de ellos ¿qué concepción podía ser la de la patria? ¡Difícil explicarlo! Al mirar hacia la ribera oriental parecía que algo entreveían en las sombras con los ojos de alma, Acaso el pago; el pago era la patria. La patria en pequeño con su terrón conocido con su fragmento de cielo, con sus horizontes visibles, con su arroyo fecundante, con sus lomas pintorescas, con sus bosques solitarios. Algunas viviendas primitivas construidas con el tronco, el lodo y la masiega, dispersas como asilos de una hora de razas vagabundas; el potro recorriendo el llano con la crin revuelta, el «ñandú» con el alón tendido en la ladera, el «carancho» junto a la blanca osamenta, el jinete errante hiriendo el aire con el ruido de sus espuelas o con los ecos de una trova de «enramada»: ese era el pago.

¡Bien podían ellos estarlo contemplando, como un miraje esbozado en sus cerebros!

Los espíritus elevados, que eran los menos, iban más allá de esos horizontes…

Por eso, en la hora de que hablamos, aquellos hombres, los que mandaban y obedecían, formaban una sola familia sin más afectos que un ideal común; todos aspiraban al mismo fin; las necesidades, los apetitos, los groseros sensualismos de la existencia ordinaria, ni asomaban como efervescencias del grupo, entidad compleja de heroísmos, no era más que para dar mayor encanto a la idea del sacrificio.

Limpiaron las armas con cariño, hasta verlas relucir, prepararon los cartuchos de carabina en paquetes que envolvieron en pañuelos, e hicieron líos con el resto para cargarlos a modo de mochilas con los abrigos y «recados».

Con reses transportadas hasta allí desde la costa, ocultos en la espesura, celebraron su última cena, condimentada con la salsa de su denuedo; y se dispusieron a marchar.

En esa noche brillaban pocas estrellas; había murmullo en las playas y un ligero viento zumbaba entre los sauces. En la orilla oriental ardía una hoguera.

Al narrar estos detalles, no faltó entonces quien dijese que en este punto las cosas, del fondo de la isleta, acaso de algún «camalote» detenido en los recodos de la costa, llegó de pronto un bramido de un tigre hambriento, que tal vez alumbraba con sus fosfóricas pupilas el rastro de la presa; a cuyo bramido respondió uno riendo:

—¡Ya vamos!

Como si ésta hubiese sido una voz de mando, todos empezaron a moverse en las sombras con el menor ruido posible.

Minutos después, bajaban en grupo a la pequeña playa, siempre en silencio, apenas interrumpido por el roce de los sables, los acentos bajos de prevención, y los ludimientos secos de culatas.

Las «chalanas» se encontraban en el centro de una como herradura formada por la vegetación de las orillas, casi rozando con sus fondos la arena.

Cada uno de los expedicionarios llevaba consigo arreo doble.

El embarque se hizo rápidamente, entrándose los hombres al agua hasta media pierna, sin desorden, dividiéndose el grupo en partes iguales.

Las «chalanas» largaron. El viento favorable empezó a empujarlas con fuerza.

Al frente, en el enorme cauce, no se veía luz alguna, a no ser una que otra pateada arista, reflejo del pálido fulgor de las alturas; las riberas aparecían como grandes manchas negras formadas por el hueco de los barrancos y una cresta de árboles hirsutos que servían de agreste festín a sus bordes enhiestos tajados a pique.

Allá muy lejos, un resplandor, quizás el del incendio de maleza en algún islote anegadizo, dibujaba en el horizonte una luna color sangre que pareciera surgir recién abriéndose paso entre doseles de crespón.

Del suelo nativo no llegaba ningún eco.

Pero cerca de la playa, la hoguera seguía ardiendo. Era un fuego de escasas proporciones, aunque muy visible, que de vez en cuando mostraba sus lengüetas por encima de su disco de brasas, semejante, a distancia, a una enorme «alúa» posada en lo hondo de la selva.

En el grupo que navegaba delante, varios hombres hablaban en voz muy baja.

—Será una guardia —decía uno extendiendo la mano hacia las fogatas—. ¡Vamos a estrecharnos pronto!

—A la fija nos esperan con la tercerola al brazo —agregaba otra voz ronca y enérgica—. Han cenado de lo ajeno, y quieren enlucernarnos antes que pisemos tierra.

—La «fariña» habrá andado en los bocados —murmuró un tercero—. Estos tiñosos se cuidan bien, por miedo, de hacer cueros de epidemia.

Oyose cerca una nueva voz, que decía:

—No, compañeros. Esa fogata que parece luminaria de brujas la ha encendido un amigo. Los hermanos Ruiz viven ahí, junto a la costa. Anoche estuvieron con ellos el comandante Oribe y el capitán Manuel, viendo que Gómez no contestaba a las señales, ni podía haberlas contestado, porque ha días lo corrieron, haciéndolo pasar a Entre—Ríos. La cruzada debió ser el 7, y hoy estamos a 19. Los Ruiz quedaron en que harían fogón como aviso. Vamos derecho a desmontar de éste redomón bufador.

—¡Ahora caigo, caneja. Bien haiga el bicho de luz!

—¡A ver si se callan! —dijo alguien con tono de mando.

Los murmullos cesaron de súbito.

También se iba extinguiendo la llamarada y amenguándose el foco rojizo, como si una mano apartase sus ascuas o las recubriera de arena. Destacábase en las tinieblas una gran mancha más negra, en plano bajo, que era el monte enmarañado, difuso, torciéndose en espiral o ensanchándose en el llano con todo el vigor de la savia comprimida. Este cancel inmenso llegó a ocultar por completo la hoguera, se navegaba en la zona tenebrosa, casi rasando la base del barranco, y como el viento soplaba leve en esos momentos, se hacía uso del remo.

Los murmullos recomenzaron.

—Allá en el largo, veo una lucecita que se me hace un farol — susurró uno al oído de otro, señalando hacia adelante.

—No le des a la «sin hueso» —dijo el compañero—. Parece que andan muchas lanchas en el río jugando a la que menos ha de topar, como los becerros en el bajo cuando hay un toro cerca. Por atrás se columna la otra parejita a un ojo de lechuza.

El que primero había hablado volvió la cabeza, y alcanzó, a percibir en el fondo del cauce, fija, y siniestra, una luz amarillosa.

Era de temer una andanada de cañón de crujía.

—A la cuenta es otra barca cargada de «mamelucos». Lindo sería aguantarla aquí al reparo de los «sarandíes».

En ese instante, los remos dejaron de hundirse en el agua y las «chalanas» siguieron su marcha lenta, empujadas apenas por ráfagas tardías.

Las claridades lejanas, pero sospechosas que se distinguían a proa y a popa, concluyeron por desaparecer entro el laberinto ramoso de las costas, cuyas entradas y recodos sin duda se inspeccionaban. A intervalos, volvían a relucir, distantes, a modo de luciérnagas sin rumbo abatiéndose sobre el haz de las aguas dormidas.

Eran altas horas, cuando las proas, surcando la canal enderezaron hacia una ensenada que hacía más tenebroso el bosque de «talas» y de «molles», desplegado en su fondo como una gruesa columna en batalla.

Esa ensenada, a cuyo flanco desliza su hilo de agua un humilde tributario, forma una curva sensible rematada en dos ligeros recodos, y da acceso hasta la orilla sólo a embarcaciones pequeñas. La corriente deriva hacia esa costa cuyos veriles ha ahondado en su base empujando los residuos, a una playa hermosa cubierta de densas arenas donde la planta se hunde y asoma su enriscada «roseta» la espina de la cruz.

En este sitio del Arenal grande, arriaron vela las «chalanas» y tomaron tierra los invasores.