Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

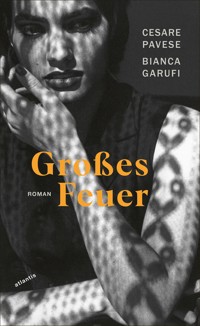

- Herausgeber: Atlantis Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Obwohl Silvia Giovanni vor ein paar Monaten verlassen hat, bittet sie ihn, nach Süditalien mitzukommen. Ein dringendes Telegramm ihrer Familie hat sie erreicht. Im Dorf blickt man zu Boden, als man Silvia nach so langer Zeit wiedererkennt. Als junges Mädchen ist sie von dort abgehauen, jetzt ringt in diesem alten Zuhause der zehnjährige Giustino mit dem Tod. Die Worte der Mutter und des Stiefvaters bei Tisch, die mehr verbergen als erkennen lassen, kann Giovanni nicht deuten. Auch Silvias Störrigkeit verwirrt ihn. Erst als er nachts allein in dem dunklen Zimmer sitzt, überkommt ihn eine Ahnung, dass vor zehn Jahren etwas passiert sein muss, das nicht wiedergutzumachen ist.Mit dem literarischen Abenteuer eines vierhändig geschriebenen Romans sorgten Cesare Pavese und Bianca Garufi bei seinem Erscheinen 1959 in Italien für großes Aufsehen. Die wechselnde Erzählperspektive legt Schicht für Schicht nicht nur die Missverständnisse zwischen den beiden Liebenden offen, sondern auch Unerhörtes. Denn der im deutschsprachigen Raum weitgehend unbekannte Roman überrascht nicht nur formal: Großes Feuer erzählt von der Vergewaltigung eines jungen Mädchens, der eisernen Verschwiegenheit und den Verstrickungen einer Familie - von einer Fatalität, die an griechische Tragödien erinnert. 1946 verfasst, war der Roman seiner Zeit weit voraus und ist nun in Neuübersetzung zu entdecken.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 106

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Cesare Pavese | Bianca Garufi

Großes Feuer

Roman

Aus dem Italienischen von Maja Pflug

atlantis

I.Giovanni

Als ich das letzte Mal mit ihr am Meer war, zog Silvia sich zwischen den Wachholdersträuchern wieder an, und ich sah, wie sie gebückt ihren Badeanzug von den Beinen schüttelte, ganz rosa und braun gebrannt. Die Haare verdeckten ihr Gesicht. Ich rief ihren Namen, aber so leise, dass sie mich unter den Haaren nicht hörte. Es war das letzte Mal, und an dem Tag hatte ich sie nicht einmal berührt. Dann gingen wir, und am folgenden Tag sagte sie mir, dass sie nichts mehr von mir wissen wolle. Daraufhin blieb ich allein und aß viele Tage lang nur noch Obst und Reste. Das Einzige, was mir gefiel, war, draußen herumzulaufen.

Im Gehen überlegte ich, mit wem Silvia sich zusammengetan haben mochte. Sie war sehr begehrt. Ich dachte auch nachts daran, wenn ich nicht schlafen konnte, und sprach leise ins Kissen, als läge sie neben mir. »Silvia«, sagte ich zu ihr, »komm zurück. Was kostet es dich zurückzukommen? Du warst nur so kurz bei mir. Wir haben noch viel zusammen vor. Komm zurück.«

An keinem dieser Tage kam Silvia zurück. Ich wusste nicht, mit wem sie zusammen war. Nicht sie war verschwunden, sie hatte ihre Lebensweise kein bisschen geändert; ich kannte das Haus, die Zimmer, die Worte, die sie sagte, ihr Erwachen, die Straßen; ich war es, der sich verirrt hatte, und ich sah um mich herum nichts mehr, was ich kannte. Ich war wie einer, der an einer Ecke auf jemanden wartet, der sich verspätet, und dabei staunend die Passanten, die Flecken an den Mauern, die Geschäfte bemerkt, die er noch nie gesehen hat. Es passierte mir, dass ich andere Frauen sah. »Wie viele Silvias«, sagte ich mir. »Jede Frau ist eine Silvia. Ist das möglich?« Andere Silvias hatte ich in der Vergangenheit gekannt. Mein Leben war ein Knäuel von Silvias, die mir kurz nahegekommen waren. Alle glichen einander, alle hatten mich im Nu verstanden. Doch diesmal erfuhr ich noch dies: was ich wegen Silvia durchmachte, war nicht zufällig. Ich musste denken, dass mir gerade mit Silvia zu leben nicht erlaubt war. Sie, diese Augen, diese Haare, diese Stimme waren nicht für mich gemacht. Schon bei der Geburt hatten sie sich geformt und waren gewachsen, um von einem anderen gesehen, gehört und geküsst zu werden, von einem Mann, der sich von mir unterschied, der nichts von mir hatte und mir weniger glich als ein Tier oder ein Baumstamm. Was konnte man tun?

Zu der Zeit glaubte ich, die Art, wie ich mit Silvia gelebt hatte, sei unwiederbringlich, und mein Körper, meine Haut und meine Gesten seien nicht mehr die gleichen wie zuvor. Doch ich wusste, dass Tag für Tag etwas von dieser neuen Substanz abhandenkam, und mir schien, als verlöre ich Blut, das Leben.

Doch dann kam der Tag, an dem ich Silvia wiedersah. Sie hatte mich rufen lassen und sprach verlegen, bemüht zu lächeln. Sie kam mir entgegen und rieb sich eine Seite, mit der sie gegen die Tür gestoßen war, und sagte: »Lebst du noch?«

»Natürlich«, sagte ich zu ihr.

»Tut das weh«, und sie berührte erneut ihre Hüfte.

Sie sprach im Stehen mit mir, im ersten Zimmer, weil sie drüben Leute dahatte, die Krach machten, und ich verstand nicht, ob sie wegen einer unterbrochenen Unterhaltung lachte oder ob sie mich freudig begrüßen wollte. »Hast du Lust zu lachen?«, fragte sie mich.

»Du nicht?«

»Nein, diese Leute gehen mir auf die Nerven«, sagte sie. »Bist du noch mal am Meer gewesen?«

Es war Winter, und auf einmal war mir, als kehrte der August zurück.

»Du bist nicht mehr wie früher«, sagte sie.

»Warum?«

»Schau mir ins Gesicht.«

Ich schaute sie an. Sie musterte mich mit gerunzelter Stirn.

»Du siehst mich gar nicht«, sagte sie. »Du hast nie mich gesehen. Was hast du in diesen Monaten gemacht?«

»Nichts.«

»Willst du mir helfen, Giovanni?«, fragte sie auf einmal.

Ich hatte meinen Mantel nicht ausgezogen. Mein Kragen war noch hochgeklappt. Ich sah sie so, wie ich sie in Erinnerung hatte, als ich die Treppe hochstieg, und mir war, als sei ich nie aus diesem Zimmer fort gewesen.

»Willst du mir helfen?«

Sie lächelte nicht mehr. Blickte zu Boden. Drüben machten sie Radau, und ich erkannte einige Stimmen.

»Ich muss nach Maratea zurück«, sagte sie langsam. »Ich muss sofort zurück. Mit dir.« Sie sah mich lebhaft und hart an. »Willst du wissen, warum?«

Ich schaute sie wortlos an.

»Du wirst mir Gesellschaft leisten«, sagte sie. »Du wirst mir erzählen, was du in diesen Monaten gemacht hast.«

Dann sagte sie, ich solle gehen. »Wir fahren morgen früh um sieben.«

An dem Abend sollte ich Giorgio treffen, einen alten Freund, der gehört hatte, wie ich in diesen Monaten lebte, und mich ablenken wollte. Ich nahm ihn mit in die Kneipe, in der ich manchmal aß. Ich lud ihn zum Abendessen ein. Draußen war es kalt und festlich. Es war Heiligabend, und die Luft roch nach Gebirge.

»Ist dir ein Unglück zugestoßen?«, sagte Giorgio sofort und hakte sich bei mir ein, wie man es mit Mädchen macht.

Vor der Tür ließ er mich los. »Was verstehst du unter Unglück?«, sagte ich.

»Etwas haben zu wollen, was man nicht haben kann.«

Ich konnte mich nicht durchringen hineinzugehen. Ich atmete diesen Wind, der von weit her kam. Maratea lag am Fuß eines bewaldeten Bergs, und seine Häuser umspielte das Meer. Silvia war dieser Ort. Wie oft hatte sie davon gesprochen.

»Ich will nichts«, sagte ich. »Heute Abend und heute Nacht will ich nichts mehr.«

Während wir in dem Lärm aßen, erzählte mir Giorgio, wie er als Kind plötzlich begriffen habe, dass man wortlos glücklich sein könne, ohne einen Finger zu rühren, einfach indem man sich weigerte, etwas Neues zu wollen. »Es gibt kein Kind, das nicht schon alles hat«, sagte er. »In der Kindheit lernt man, glücklich zu sein.«

Giorgio sah mich lächelnd an, als warte er auf ein Wort von mir – eine Zustimmung oder dass ich in Tränen ausbrach. Er fühlte, dass er mich berührt hatte, als er Kind sagte. Giorgio ist töricht; von jener eigensinnigen Unschuld, die will, dass alle so sind wie man selbst.

»Alle wollen wir, was wir tief im Blut haben«, sagte ich. »Es gibt nichts Neues. Ich wurde als Kind wütend, wenn ich den Apfel aufgegessen hatte.«

Doch Giorgio lächelte weiter und fragte mich mit den Augen: »Also hast du den Apfel aufgegessen, dass du so traurig bist?« – und ich atmete für einen Augenblick die leere Luft der vergangenen Monate, das Getrenntsein, den Tod, diese eisige Dunkelheit vor dem Morgengrauen und die Straße zwischen Meer und Gebirge, schwärzlich und frisch, kurz bevor sie sich dem bebenden Tag öffnete. Im Herzen sang ich und sagte noch einmal zu Giorgio: »Wir haben alles im Blut.«

Wir fuhren den ganzen Vormittag an der braunen, niedrigen Küste entlang, und die wenigen anderen Reisenden kamen wohl von weit her, wenn sie sich am Weihnachtsmorgen noch im Zug befanden. Silvia schwieg in einer Ecke und sah mich und die anderen trotzig an, doch dazwischen hatte sie mich angelächelt, um mir Mut zu machen.

Jemand bemerkte am nebligen Himmel tief fliegende Seevögel, und alle beugten sich vor, um zu schauen, alle, auch ich, außer Silvia, die mich fragte, was los sei. Während die Leute redeten, sah ich ein verstohlenes Lächeln auf ihren Lippen, wie bei einem kleinen Mädchen, und beneidete die Vögel.

Später verstand ich, warum sie gelächelt hatte. Hinter den Häusern von Maratea hing am Berg unter dem Wald ein steil aufragender Felsen, riesig, blutrot und seit jeher ein Nistplatz der vom Meer herüberflatternden Vögel. Silvia sagte mir, dass sie früher jeden Abend da hinunterlief, um kleine Federn zu sammeln. Wir gingen einen kahlen Weg entlang, das Meer im Rücken und rundherum im letzten Licht Feigenkakteen und tote Baumstämme. Der Horizont bestand ganz aus Bergen, schroff und schwarz. Vorher, zwischen den Häusern, hatten die Leute an den Hauseingängen die Mütze abgenommen oder einen Augenblick geschwiegen, als sie uns vorbeigehen sahen. Es waren hagere, zottige Männer, untersetzte Frauen mit kehliger Stimme, die verstohlen Silvias dicken Pelzmantel musterten. Sie wirkten erstaunt, nicht froh, wie sie hätten sein sollen. Sogar ein Hund blieb stehen, um uns zu betrachten.

Silvias Haus lag außerhalb des Ortes an einer Küste mit Buchen. In einem großen Fenster funkelte ein Licht. So viel Zeit ist seitdem vergangen, so viel Schreckliches haben wir getan, feige und unter unserer Würde, doch diese Mauern in der hereinbrechenden Nacht und das stille Licht und die dunklen Bogengänge erscheinen mir beim Zurückdenken immer noch geheimnisvoll und reich, fast als hätte sich meine Kindheit dort abgespielt, zusammen mit ihrer.

II.Silvia

Dem Telegramm konnte man nicht entnehmen, was er hatte. Ich erinnere mich, dass ich beim Lesen zuerst an einen hinterhältigen Trick dachte, eine Art, mich zu Fall zu bringen. Das dachte ich. Als ich es aber noch einmal las, begann etwas in mir zu zittern, ein Zittern, dass es wahr sein könnte, dass es nichts sonst gab außer dem Sinn der Wörter. Ich dachte, es könnte wahr sein, und während ich das dachte, fühlte ich mein Blut pulsieren, immer stärker, als ich begriff, dass kein Zweifel bestand, und darauf begann ich, durchs Haus zu laufen, und das Haus schien mir noch abgeschiedener, als stünde es mitten im Meer.

Dann wurde mir kalt. Am Abend erwartete ich Leute und zog mich gerade um. Als ich dann damit fortfuhr, musste einige Zeit vergangen sein, denn im Zimmer war es schon fast dunkel, und um mich zu schminken, knipste ich die Lampe am Spiegel an. Ich schminkte mich und versuchte dabei, diesen Kälteschauer zu überwinden. »Schließlich ist es kein Weltuntergang und hat vielleicht gar keine Folgen«, überlegte ich. In der Küche suchte ich nach dem Tablett, das nicht an seinem Platz war, stellte die Tassen für den Abend bereit, setzte den Wasserkessel auf, strich Butterbrote. Und jede Bewegung kam mir endgültig vor, alles berührte ich vorsichtig, als könnte es herunterfallen.

Während ich so hantierte, wurde ich ruhiger. Flavia kam als Erste. Flavia kannte mich inzwischen, ich hatte ihr nichts verborgen, damit sie mich kennenlernte. Sie war klein mit großen, sanften Augen, und in allem war sie sanft und klar wie ihre Augen und ihre Haut. In der Küche sah sie, dass ich schon alles vorbereitet hatte, und da sie mich kannte, zeigte sie sich verwundert, dass ich nicht auf sie gewartet, sondern die Sache ausnahmsweise selbst in die Hand genommen hatte. Sie schaute sich in der Küche um und sagte: »Du hast schon alles vorbereitet«, und dann gingen wir in mein Schlafzimmer. Das Bett war seit dem Morgen noch ungemacht. »Das Bett muss man machen«, sagte sie und begann, darum herumzugehen und Laken und Decken glatt zu ziehen. Sie berührte die Blumen in den Vasen und setzte sich. »Wer kommt heute Abend?«, fragte sie mich.

»Leute aus dem Büro«, sagte ich, »sie bringen was zu trinken mit.«

Nun klang meine Stimme wieder wie immer. Die Fensterläden standen offen, und durch den Nebel des Flusses sah man die Häuser gegenüber kaum.

Flavia erzählte: »Wir haben die Erhöhung erreicht. Sie haben gesehen, dass wir entschlossen sind, und wir haben die Erhöhung durchgesetzt. Ihr müsst auch streiken.«

Leise sagte ich: »Flavia, lies dieses Telegramm.« Und während sie las, hätte ich schreien mögen, dass es ein Trick war, eine Falle, um mich stolpern zu lassen. Ich sah meine Mutter wieder vor mir, wie sie tuschelte, meine Mutter, wie ich sie gesehen hatte, eine Spinne, ein lauerndes Tier. Am liebsten hätte ich wutentbrannt geschrien, meine Mutter sei wie ein Tier, doch Flavia sah mich nicht an, und ich verstand, dass auch sie keine Zweifel hegte. Sie fragte: »Wann fährst du?«

Ich hatte mich wieder beruhigt. Ich dachte, dass ich fahren müsse. Bisher hatte ich das noch nicht gedacht. Ich dachte, nach dem Telegramm und dem stechenden Zittern gebe es nichts mehr, nur noch das gewohnte Leben, die Arbeit, das Büro, das Elend des Alltags, die Mühe jedes Tages, lebendig zu sein, wenn alles schon geschehen ist, hoffnungslos, und dass auch das Unvorhergesehene keine Abhilfe schaffen konnte. Es ging nur noch darum, Tag für Tag weiterzuleben, als wüsste man nicht, dass alles schon geschehen war und sogar, was geschehen war, warum es keine Hoffnung mehr gab.