Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: El Ojo del Tiempo

- Sprache: Spanisch

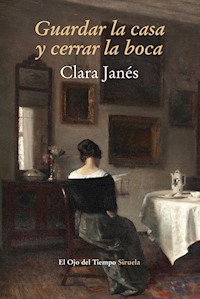

Este apasionante recorrido es un compendio imprescindible de obras y momentos tan reveladores como sugerentes en la historia de las mujeres en la literatura. La reconocida poetisa Clara Janés, que ha dedicado gran parte de su obra e investigaciones a las diversas expresiones del talento femenino, no solo en la literatura, sino también en la ciencia y en otras áreas de conocimiento, nos ofrece en este libro un interesante recorrido por distintas culturas y periodos de la historia a través de las principales obras literarias de mujeres que encontraron en las letras la forma idónea para manifestar su sensibilidad y talento.Tras reunir los poemas de las primeras poetisas en lengua castellana y estudiar la creación de las arábigoandaluzas y las afganas, la autora nos desvela en esta obra numerosas sorpresas. Un ejemplo: la paradoja de que el primer escritor de nombre conocido sea la sacerdotisa acadia Enheduanna y de que, durante muchos siglos, en Extremo Oriente la cultura se reservara para las cortesanas mientras a la mujer sencilla se le enseñaba lo imprescindible para comprender las normas de conducta que se consideraban propias de su sexo. Clara Janés nos descubre también que, según la situación social de la mujer en distintos lugares y épocas, la libertad podía hallarse en el encierro (las monjas) y la esclavitud en la alcurnia (las reinas) y que, en contra de lo que afirmó Simone de Beauvoir, hubo muchas mujeres guerreras, incluso órdenes de caballería femeninas.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 261

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Índice

Cubierta

I EL PRISMA

BIBLIOGRAFÍA

II SACERDOTISAS, CORTESANAS, PRINCESAS Y ENAMORADAS

BIBLIOGRAFÍA

III CON LOS ARMÓNICOS DEL MAR

BIBLIOGRAFÍA

IV JARDINES CERRADOS, PLACERES ABIERTOS

BIBLIOGRAFÍA

V AMOR DE LEJOS Y CUERPO A CUERPO

BIBLIOGRAFÍA

VI ESE TIEMPO EN QUE LAS REINAS ERAN ESCLAVAS O EL DISFRAZ

BIBLIOGRAFÍA

VII LA VOZ DE LAS MUJERES ACALLADAS

BIBLIOGRAFÍA

Notas

Créditos

Porque así como la naturaleza [...] hizo a las mujeres para que, encerradas, guardasen la casa, así las obligó a que cerrasen la boca.

FRAY LUIS DE LEÓN

I

EL PRISMA

A modo de introducción

El azar, que actúa como cómplice, me ha brindado el siguiente párrafo: «Que lo femenino es lo Otro! Pero ¡divinos cielos!, ¿cuál es el hecho histórico que lo demuestra? ¿Cuál es el texto [...] que lo deja entrever? ¿Se nota en la tragedia griega o en la Biblia? ¿Hay algún suplemento del decálogo especial para lo Otro?». Es una frase de Rosa Chacel, de su ensayo «Comentario tardío sobre Simone de Beauvoir», que, desde el principio, apunta varias ideas que invitan a reflexión.

Lo Otro, pues, para Rosa Chacel no es lo femenino, y sin embargo, ella misma, que escribió acaso las páginas más lúcidas e inusitadas que en España se han escrito sobre el candente tema de la realidad de la mujer en nuestra época, repitió una y otra vez que la mujer es distinta del hombre, que su cuerpo es distinto tanto en sus posibilidades en el acto sexual como en lo que respecta a la descendencia, de lo cual deriva su situación en la sociedad. A pesar de ello, señaló –y demostró, en su libro Saturnal–, estamos en un momento histórico en el que se producen grandes cambios que, en parte, se concretan, precisamente, en la aproximación entre los sexos, y no por la masculinización de la mujer, sino por la feminización del hombre.

La diferencia entre hombre y mujer existió siempre: se da en sus cuerpos. Sin embargo, remontándonos a la prehistoria, hubo una etapa en que –a parte del hecho de parir– hombre y mujer realizaban las mismas cosas. Esto sucedió en el periodo de los nidos arbóreos, cuando el hombre era todavía recolector y pasaba el día entero buscando qué comer y, llegada la noche, trepaba a los árboles a dormir. Hombre y mujer, puros nómadas, caminaban con sus crías a la espalda –mientras estas no podían andar–, recogían bayas de los arbustos, y luego, al oscurecer, al igual que algunos animales, se subían a las copas a descansar entre las ramas. Su vida, dura y monótona, era corta, no pasaban de los 18 o 20 años.

Las cosas cambiaron en cuanto se descubrió el refugio y se inventó la caza: las mujeres no tenían –en general– la fuerza necesaria para enfrentarse a los grandes animales, solían, además, estar embarazadas. A partir de este momento empezaron a definirse las distintas misiones cotidianas de uno y otro sexo. En principio no había nada establecido, esto sucedió mucho después. Y cuando se olvidó aquella necesidad inicial, la distribución de deberes pareció algo impuesto desde fuera y discriminador.

Volviendo a Rosa Chacel, al ensayo antes mencionado, es interesante subrayar su respuesta a una frase de Simone de Beauvoir, piedra angular de la cuestión. Dice la escritora francesa: «La peor maldición que pesa sobre la mujer es la de haber sido excluida de las expediciones guerreras. No es dando la vida sino arriesgando su vida como el hombre se eleva por encima del animal; por eso en la humanidad, la superioridad ha sido acordada, no al sexo que engendra, sino al que mata». Y replica Chacel: «Es evidente que ahí radica la supremacía, la real supremacía del hombre, y, ciertamente, la mujer sería otra cosa, sería lo Otro, no podría jamás sentirse prójimo del hombre si no pudiese, en absoluto, realizar este acto específicamente humano de arriesgar la vida voluntariamente. Pero no es así: la mujer, sin excepción, puede hacerlo; toda mujer de cualquier clase o raza está facultada para ello».

La implacable lucidez de la escritora vallisoletana no se detiene ahí, prosigue abriéndose paso por ese intrincado camino: «Por supuesto, lo que cuenta en el asunto es el hecho real de las expediciones guerreras, pero ¿es que la mujer fue excluida de ellas? Simone de Beauvoir no concibe que, para un número de mujeres, tan extenso que casi permitiría decir la mujer, y de mujeres bien constituidas mentalmente, despiertas, libres, la misión de engendrar tenga un sentido». En efecto, la mujer no fue totalmente excluida de las expediciones guerreras, hubo incluso, en la Edad Media, órdenes de caballería femeninas.

Rosa Chacel no ceja: «El hombre asume el riesgo de su vida y la mujer asume la responsabilidad de introducir en el mundo unas cuantas vidas». Este es un punto que, en la actualidad, tiene gran importancia, porque dados los cambios históricos –las formas de hacer la guerra– precisamente cada vez atañe más a los dos sexos la responsabilidad, puesto que los riesgos se han modificado. Por otra parte, la autonomía de las mujeres ante la maternidad, su posibilidad de decisión, hace que esta no suponga una esclavitud para toda la vida: no es comparable tener diez o quince hijos a tener uno. En la antigüedad, solo las mujeres que no estuvieron absolutamente sometidas a sus tareas, es decir, las de clase elevada o las monjas, pudieron cultivarse, y estas demostraron su autonomía y su fuerza creadora.

Cuando Ana Comneno (siglo XII) decide emprender la biografía de su padre, el emperador bizantino Alejo I Comneno, empieza por declarar que es una mujer culta y que no ha dejado de lado la retórica. No haría falta tal manifestación, pues al que lee su obra, La Alexíada, le resulta evidente que la autora conoce a sus clásicos, y lo que es la escritura, y también que ella misma es un gran escritor. Digo escritor porque en ese inmenso libro suyo nos pone de cara a un proceso histórico, a través de las intrigas de la corte y, sobre todo, de los relatos de batallas, y nada de «femenino» se trasluce en sus páginas.

La poetisa Safo, muchísimos siglos anterior, no necesitó justificar en absoluto sus poemas ni el hecho de cantar con toda libertad. Su tono y su mirada eran, sencillamente, los de sus contemporáneos. Y remontándonos todavía más, casi podríamos decir que la mujer no es lo Otro sino lo Uno. Para empezar, 2.500 años antes de Cristo hallamos la primera voz poética conocida, y es precisamente femenina: la sacerdotisa acadia Enheduanna, firme en enunciar y en denunciar. Bastante después, en el siglo X, y dando, como en el tiempo, un salto en el espacio, la primera gran novela de la literatura universal, tal como hoy entendemos el género, es obra de la japonesa Murasaki Shikibu: La historia de Genji, que ha sido comparada con Don Quijote de la Mancha, de Cervantes y a En busca del tiempo perdido, de Proust. En ella se ofrece un retablo de la sociedad de su tiempo que no nos hace pensar en el hilo y la aguja.

En el periodo de los nidos arbóreos ni hombre ni mujer sabían cuál era su realidad, pues no alcanzaban a verse a sí mismos; y en las siguientes etapas, cuando cada paso dado por los pertenecientes a uno y otro sexo era estrictamente necesario, dicho tema –verse hombre o mujer– tampoco se planteaba. Fue cuando quedó lejos el motivo que había inducido a establecer conductas diferentes según el sexo, cuando el hecho resultó alienante, y se reveló bajo una nueva perspectiva. Esto llegó a altos grados de sofisticación durante el Barroco, periodo en que se mezclaba la misoginia con el encubrimiento de los sentires, de un modo que afectaba a las formas. Así se abrió paso el disfraz y, a la vez, un incipiente feminismo.

Actualmente, las panorámicas se amplían como a través de un gran angular, y es lógico que las mujeres escritoras enfoquen su mirada, entre otras cosas, hacia este aspecto del paisaje que las rodea. La consecuencia de esta visión resulta particularmente interesante en las sociedades que aún siguen sometidas a situaciones ancestrales o acaban de conquistar cierto grado de libertad. Ejemplos significativos los hallamos entre las escritoras árabes contemporáneas, muchas de las cuales incluyen en su producción sobrecogedores libros de testimonio.

Esta enunciación de hechos y esta toma de conciencia se relacionan con el desarrollo al que han llegado los pueblos. Todavía los hay que se encuentran en un estadio anterior, sometidos a culturas menos «elaboradas». Sin embargo, llegado el momento, las mujeres se lanzan a la lucha corriendo tanto «riesgo» como en otros actos de su vida. Curiosamente puede darse, como sucede en algún caso, que sean ellas las creadoras, mientras el hombre no haga otra cosa que prepararse para la guerra. Me refiero a las mujeres afganas de idioma pastún, las cuales, aún siendo analfabetas, son depositarias de una extraordinaria lírica tradicional. En semejante mezcla de estratos históricos como paralelamente se da en la actualidad, mirar al pasado y sus sucesiones resulta, cuando menos, orientador.

Lacan afirmó que todo el problema del ser humano reside en que no hallamos respuesta a la pregunta «qué es ser un hombre y qué es ser una mujer», pues ni a unos ni a otros los mueve tan claramente el sexo como al animal. Eso es precisamente lo que sucede: el elemento racional otorga grandes posibilidades de proximidad. El poeta siriolibanés Adonis escribió: «La razón es algo que todos compartimos, es lo que todos sabemos. Esto es lo que la razón ofrece por lo que no sirve como método cognoscitivo. Conocer es conocer lo desconocido y diverso. Somos iguales en el plano de la razón, pero somos diferentes en cuanto al cuerpo. Esta diferencia viene representada en el sueño, el deseo, el éxtasis, el movimiento, la dinámica». Adonis no estaba refiriéndose a los sexos, sin embargo su lúcida reflexión nos introduce en la realidad siguiente: tanto las diferencias como las proximidades constituyen una verdadera riqueza a la que no debemos renunciar.

BIBLIOGRAFÍA

Chacel, R., Saturnal, Seix Barral, Barcelona, 1972.

–«Artículos I y II», Obra completa, Fundación Jorge Guillén, Valladolid, 1993.

II

SACERDOTISAS, CORTESANAS,

PRINCESAS Y ENAMORADAS

La escritura paradógica

Si nos preguntáramos por el origen de lo que hoy llamamos literatura, habría que recordar que antes de que se inventaran las letras existía ya una forma de expresión oral. Y si buscáramos su primer brote y cómo se produjo, probablemente hallaríamos que nació vinculado a la vida misma, acaso al hecho de darla y acogerla y, por ello, que surgió de labios femeninos. Sería, sin duda, un canto, un canto apaciguador, tal vez una nana. Después, todos los miembros de la comunidad entonarían otros semejantes para aplacar a las fuerzas de la naturaleza, los elementos desconocidos, o los dioses. Desde estos comienzos de la literatura oral hasta que la palabra se pudo fijar sobre una piedra o una hoja pasaron miles de años.

La escritura data de principios del tercer milenio antes de Cristo, y he aquí que unos 350 años después se sitúa el primer nombre de un autor del que tenemos noticia. Pues bien, se trata de una mujer: la suma sacerdotisa acadia Enheduanna, parecida, tal vez, a aquella de un bajorrelieve protohistórico sumerio, que lanzaba al aire una cinta mágica para someter a un bisonte. Esa primera poetisa, en el recinto del templo, emitía su voz fuerte y solemne para imponerse a un entorno receloso y, a veces, hostil.

Partiendo de su canto inicial, lancemos también al aire una cinta para unir estos comienzos poéticos del Oriente Medio con los de una escritura femenina más sofisticada, la del Extremo Oriente, es decir, la de las mujeres de China, Corea y Japón, y veamos que en torno a ello se producen curiosas paradojas.

LA ESCRITURA SEXUADA

Como paso previo, consideremos la situación de la sociedad en los tiempos antiguos y el papel que la mujer ocupaba en ella. Por aquel entonces, la voz de la sacerdotisa, voz sacra, con carácter de autoridad divina, era imperiosa, mientras la de la mujer común era inaudible. Con todo, por elevado y solemne que fuera el tono de la sacerdotisa, si comunicaba no lo hacía a nivel personal, sino que seguía ciertos paradigmas. Tal vez este es el punto del que parte la paradoja básica: la voz que «mejor» se expresa no es siempre la que más comunica.

Pero observemos el trasfondo que esto conlleva: si dejamos de lado el culto religioso, veremos que en algunos países, como Grecia o China, durante ciertos periodos históricos, la mujer recibe educación e incluso se tiene como gran valor su altura creativa, mientras en otros debe estar encerrada y sometida y solo la cortesana –a parte de la sacerdotisa– puede acceder a la cultura, casi como si fuera un hombre. La paradoja llega a su punto álgido en Extremo Oriente donde la división de sexos atañe incluso a la escritura. Tanto en Corea como en Japón se dan una escritura femenina y otra masculina.

En estos países, el máximo refinamiento –y lo exigido a los hombres– era escribir en chino y al modo chino, es decir, siguiendo una tradición extranjera y con unos ideogramas, que, de hecho, eran inadecuados para sus lenguas. Por este motivo, en Corea y Japón, surgieron respectivamente una escritura alfabética y otra silábica que se adaptaban al idioma autóctono, y que se reservó para las «incultas» mujeres y se llamó «escritura de mujer». También en China, en el sur, hubo una «escritura de mujer» (en realidad un lenguaje): el nushu, utilizada en secreto. Sus signos eran fonéticos y se transmitían de madres a hijas. En nushu se redactaban las «Cartas del tercer día», canciones para entregar la tercera jornada de la boda, que luego debían quemarse a la hora de la muerte para acompañar a su receptora al otro mundo. No se acabó con este uso hasta la Revolución de Mao.

CLAMOR EN EL TEMPLO

Pero volvamos al primer escritor con nombre conocido de la historia, la acadia Enheduanna. Nada se sabía de ella hasta que en 1926 sir Leonard Woolley descubrió un disco de alabastro hecho pedazos con unas inscripciones donde se hablaba de la suma sacerdotisa de Nanna, la diosa de la luna, y se pudieron reconstruir algunos datos. También han quedado fragmentos de 42 himnos conocidos como Los himnos del templo sumerio, que figuran bajo su nombre, los cuales, de hecho, no se empezaron a estudiar hasta los años sesenta del siglo XX.

Y veamos cómo ya para esta primera mujer escritora, la situación resulta controvertida. Hija del rey Sargón (2371-2316 a. C.), que fundó el Imperio acadio tras someter al rey de Sumer, Enheduanna fue nombrada suma sacerdotisa por su padre y ella, desde su cargo, lo apoyó en sus propósitos políticos. Mal recibida por los sacerdotes, al parecer fueron estos los que destrozaron el disco y otros escritos donde se la mencionaba para borrar sus huellas. De hecho, no se puede afirmar al cien por cien que fuera Enheduanna la autora textual de los himnos, hay quien cree que tal vez fue solo su compiladora, pero lo que sí es cierto es que en más de uno se cita a sí misma. Su estilo sigue el de los cantos religiosos anónimos –de tono altamente evocador por sus repeticiones y advocaciones–, aunque en su caso es más sofisticado porque, además de una dimensión religiosa, encierra también una dimensión política. La sacerdotisa, por otra parte, se identifica con la diosa (no solo la de la luna, Nanna, sino la de la fertilidad, Inanna) e incluso, como se ha señalado del Himno a Inanna y Ebih, habla por sí misma, expresando su enfrentamiento con los sacerdotes. Dice así en una estrofa:

Como él [Ebih] no besó el suelo ante mí,

ni barrió el polvo ante mí con su barba,

alzaré mi mano sobre su pueblo instigador

y le enseñaré a temerme.

Espléndido comienzo del canto por boca de mujer, escrito hace más de cuatro mil años con regia arrogancia. Al parecer, el himno conmemoraba también los triunfos de Sargón y, por ello, la diosa Inanna surge como luchadora y devastadora:

Yo traeré la guerra, instigaré el combate,

sacaré flechas de mi carcaj,

soltaré pedruscos con mi honda como saludo,

atravesaré [a Ebih] con mi espada.

Continúa el himno con súplicas y loas y llega el momento en que la sacerdotisa se nombra a sí misma (como mucho después, a modo de rúbrica, harán otros poetas que cantan sus poemas, así los sufíes y los trovadores), y dice: «Soy Enheduanna, la sacerdotisa de Nanna».

Junto a las peticiones y loas, se describe también en el himno el desarrollo de los ritos. Así en estos versos, donde se menciona el Esdam-ku, es decir, el templo de Inanna en Girsi/Lagash:

He amontonado brasas, preparado los ritos de purificación.

El Esdam-ku está a punto para ti.

¿No apaciguarás para mí tu corazón?

Pero acaso el momento más apoteósico del himno sea el de la exaltación de la diosa, lleno de solemnidad y aureolado de victoria:

Reina de todos los poderes otorgados,

como la luz no oculta tras un velo,

vestida de resplandor, oh infalible,

cielo y tierra son tus ropajes.

[...]

Reina de las fuerzas esenciales,

celadora de los orígenes del cosmos,

tú que exaltas los elementos,

átalos a tus manos,

aprisiónalos en tu pecho,

oh tú que escupes fuego como un dragón,

llenas la tierra con tu veneno,

aúllas como el dios de la tormenta,

como semilla yaces en el suelo.

Eres el río caudaloso que se precipita montañas abajo,

eres Inanna,

la que domina en el cielo y en la tierra.

CON UN PEZ EN EL PECHO

Los himnos sumeroacadios tienen una fuerza poética extraordinaria y en ellos aparecen muchos temas que tomarán y desarrollarán luego otras literaturas, como el diluvio o el descenso a los infiernos. Y no solo se transmiten estos grandes temas, sino también pequeños detalles, sin duda vinculados a costumbres compartidas. Vemos así que la misma Enheduanna, en un verso, alude a que lleva las vestiduras que corresponden a su rango, pero, por ejemplo, en un himno hitita, el dios Telepinu, lleno de irritación, en un momento dado, se pone el zapato derecho en el pie izquierdo y la diosa Anzilli se pone el pectoral al revés y el peinado al contrario de como debería. Estos últimos gestos no resultan tan sorprendentes si consideramos que, en Egipto, en el segundo milenio antes de Cristo, aparece ya un curioso poema que dice:

Solo he trenzado la mitad de mi cabello,

vine a toda prisa

y descuidé mi tocado.

Entendemos que una joven enamorada, o una amante, excusa su descuido debido a la impaciencia. Este breve poema, menos de un siglo posterior a los de Enheduanna, nada tiene que ver con los de la sacerdotisa acadia. El canto ha salido ya del templo, del ámbito sagrado, y los versos son una espontánea expresión de intimidad.

Fijémonos, pues, ahora, en la sociedad egipcia. En ella, la mujer ocupaba un lugar importante: la realeza se transmitía por la sangre materna y la sociedad era fundamentalmente monógama, si bien el faraón podía tener numerosas esposas incluidas sus hermanas e hijas. De hecho, la mujer se movía en relación de igualdad con el hombre. Aunque el pueblo de los faraones enfocaba todos sus actos cara a la muerte y la vida de ultratumba, no parece que estuviera dominado por la religión. Así, por ejemplo, no se efectuaban ceremonias nupciales. Se hacía un contrato matrimonial especificando los bienes que eran de cada uno de los conyugues y, además, existía el divorcio a petición de uno de ellos, sin que se estableciera una culpabilidad. Ahora bien, el matrimonio era el ideal social indiscutible. La mujer actuaba de modo independiente al hombre, pero dentro de la familia. En la casa era la señora y el marido se sometía a sus dictados.

En el que es probablemente el libro egipcio más antiguo, Las máximas de Ptahhotep, se advierte al marido que acaricie a su esposa y no la trate con dureza o su vida se echará a perder. Debe abrirle los brazos, darle pruebas de amor y comprarle perfumes y afeites. No nos cabe duda de que esto respondía a la realidad, cuando nos encontramos con poemas como este:

Mi dios, cuan dulce me es [---]

ir al estaque a bañarme ante ti,

mostrándote mi belleza

envuelta en una fina túnica

impregnada de esencias balsámicas:

bajaré al agua y volveré a subir,

con un pez rojo,

hermosísimo, entre mis dedos.

Lo pondré sobre mi pecho.

¡Ven y mírame!

Junto a este poema insinuante hallamos, por ejemplo, el apasionado grito de una joven que defiende su amor ante la censura de su padre:

No le abandonaré,

aunque me peguen [---]

Y tenga que estar todo el día en el pantano,

ni aunque me persigan a estacazos hasta Siria,

o hasta Nubia con varas de palmera,

o hasta el desierto a bastonazos,

o hasta la orilla del mar pegándome con cañas.

No escucharé sus artimañas

y no renunciaré al hombre que amo.

YO SUBIRÉ A LA PALMA ERGUIDA

Más inocentes, pero igualmente directos eran los cantos amorosos puestos en boca de mujer que se dieron tanto en China como en la India varios siglos antes de Cristo, pero no quiero dar este salto sin mencionar un conocido libro bíblico, el Cantar de los Cantares, atribuido a Salomón, cuyo origen aún desata polémica. En general se considera que sus fuentes se remontan a los tiempos en que existía la prostitución sagrada, y también que deriva directamente de los cantos egipcios y de los himnos sumeroacadios a Ishtar, otra diosa de la fertilidad. Tiene además, notables semejanzas, por sus temas y su forma estilística, con los poemas recogidos en el Tolkaˉppiyam, compendio de la gramática y la literatura más antigua escrita en lengua tamil.

Sea cual sea su origen, y aunque luego se interpretara desde un punto de vista divino, pues ya en el siglo I a. C. pareció escandaloso a los judíos, el Cantar de los Cantares es, claramente, un epitalamio y resulta casi imposible ver de otro modo sus metáforas tan altamente eróticas, desde las que aparecen en el insinuante comienzo, puesto en boca de la esposa (empleo la traducción de fray Luis de León): «Béseme con su boca a mí el mi amado,/ son más dulces que el vino tus amores», hasta las que siguen, como en el elogio de la esposa por sus compañeras:

Tu ombligo es una taza circular,

llena de un licor dulce muy preciado;

montón de trigo es tu vientre hermoso,

cercado de violetas, y oloroso.

Tus pechos, en belleza y en ternura,

dos cabritos mellizos y graciosos;

[...]

¡Oh, cuán hermosa eres y agraciada,

amiga y en deleites muy preciada;

una muy bella palma, y muy crecida,

parece tu presencia tan preciada,

de unos racimos dulces muy ceñida,

que son tus lindos pechos, desposada.

Dije: «Yo subiré en la palma erguida,

Asiré los racimos de la amada».

El tono de exaltación se esparce por todo el Cantar de los Cantares, pero en él detectamos también costumbres más cotidianas y generalizadas, que atañen a la mujer, como el ir cubierta –pues la amada hiere el corazón del esposo «con un solo ojo»–, y su preferible reclusión. Así, cuando la esposa dice «pequeña es nuestra hermana», él responde:

Una pared muy fuerte labraremos,

y un palacio de plata yo le haría;

y las puertas de cedro le pondremos;

y dentro del palacio ella encerrada,

estará muy segura y muy guardada.

Los cabalistas judíos más antiguos, al contrario que las jerarquías rabínicas, no temían el erotismo. Nos dice Gershom Sholem: «Jamás interpretaron el Cantar de los Cantares como un diálogo entre Dios y el alma, es decir, como una descripción alegórica del camino para llegar a la unio mystica, interpretación común para los místicos cristianos desde la época de san Bernardo de Claraval. La escuela mística de Safed en el siglo XVI fue la primera en sentirse atraída por ella».

Los alquimistas, por su parte, incorporaron los personajes y metáforas de la unión mística, así la famosa pareja del rey y la reina que, juntos, constituyen la piedra filosofal. En Aurora consurgens, ese enigmático libro atribuido a santo Tomás de Aquino, se siguen los pasos que llevan a lograr dicha piedra, y se emplean imágenes y conceptos equivalentes, trasladados a las etapas de la obra, como nigredo, rubedo o albedo, ya que «aquel que elevará su alma verá los colores». Todo el sugerente texto conduce a esa unión definitiva «fuerte como la muerte».

Si pensamos, pues, que el origen del Cantar de los Cantares está en los cantos egipcios o en los himnos sumeroacadios, nos resulta natural su erotismo. Y no hay que pasar por alto que es un canto dialogado entre las voces del esposo, la esposa y las compañeras, lo cual le otorga riqueza, sobre todo al imaginarlo cantado, como sin duda se entonaron los himnos de Enheduanna. Si lo hubiera compuesto realmente Salomón, dataría del año 1020 a. C. pero, por sus giros y armenismos, parece que su redacción data del siglo IV a. C. En este caso, sería contemporáneo de los poemas hindúes del Tolkaˉppiyam, a los que me he referido, que se sitúan entre el siglo IV y el III a. C., y también, probablemente, de los recogidos en el Kuruntokai, como los anteriores escritos en tamil y procedentes de una tradición oral, pero recogidos ya entre los siglos III a. C. y III d. C. Sería, en cambio, claramente posterior a muchos de los poemas chinos del Shıˉ Jıˉng (‘Libro de poemas modelo’), que se fecha entre el siglo IX y el VI a. C.

EL CANTO INGENUO

Llama mucho la atención el hecho de que, en distintos periodos de la historia, aparezcan cantos puestos en boca de mujer –por ejemplo en la España medieval, las jarchas, o en la India los ya mencionados (sobre todo los que componen el Kuruntokai)– y no se sepa realmente quien es su autor. Parece evidente que era una mujer quien los cantaba. Si luego un escriba los anotaba o un poeta los incorporaba a sus versos es otra cuestión. Sin duda por su espontaneidad resultan próximos a nosotros los poemas anónimos del Shıˉ Jıˉng, y, en cambio, pueden situarse, como decía, entre los siglos IX y VI a. C. Dice uno de ellos:

Te ruego, Zhonzi,

que no escales el muro del pueblo.

No rompas nuestros sauces.

No es que me importen,

mas tengo miedo a mis padres.

Aunque te quiero con toda mi alma,

temo lo que vayan a decir.

Te ruego Zhonzi,

que no saltes las cercas de mi casa,

ni estropees mis moreras.

no es que me importen,

mas tengo miedo a mis hermanas.

Aunque te quiero con toda mi alma,

temo lo que vayan a decir.

Te ruego, Zhonzi,

que no saltes las tapias del jardín,

ni rompas mis olmos.

No es que me importen,

mas tengo miedo a lo que pueda decir la gente. Aunque te quiero con toda mi alma,

temo las malas lenguas.

Está a la vista –al oído– que se trata de unos versos de gran frescura, comparables a los de las jarchas o a los recogidos en el Kuruntokai, como podemos ver por un poema perteneciente a esta compilación, escogido al azar:

LO QUE ELLA DIJO

(a su amiga para que él la oyera)

¿Qué hay de malo en esto,

amiga?

Si le dices:

«Oh, hombre de las colinas,

ahora vienes a medianoche,

una medianoche oscura y peligrosa,

cuando en el bosque, el tigre negro,

ese excelente cazador,

sufre la ira del fuerte elefante de larga trompa

y anhela emboscar al perro rojo

con ojos húmedos.

¡No vengas, pues!

A ella le ha dicho su madre

que eche a los pequeños loros de curvo pico

del trigo maduro».

No dejan de resultar asombrosos estos poemas tan antiguos y tan directos y sencillos, que uno siente, en verdad, cantados por muchachas, más o menos pícaras, aunque no se diga nada de su autoría.

Bastante distintos son, en cambio, los poemas de autoras conocidas con sus nombres y apellidos de la Grecia del siglo VI a. C., como Safo, y los textos de las escritoras de Alejandría, ciudad donde, tras la muerte de Alejandro Magno, en el 323 a. C., la mujer tuvo una mayor autonomía. En dicha ciudad se inició entonces un movimiento de emancipación cuya figura más representativa –y damos un gran salto en el tiempo– sería la filosofa Hipatía, ya del siglo V de nuestra era. Este movimiento fue abortado por el cristianismo, que, convertido en religión oficial, persiguió a los paganos, causando numerosos mártires, entre ellos la misma Hipatía que, acosada por una turba de fanáticos, fue brutalmente asesinada.

NORMAS PARA LOS APOSENTOS DE LAS MUJERES

Echemos ahora el lazo hacia el Extremo Oriente, donde en la misma época, es decir en el siglo V d. C., se abría en China la flor de la paradoja. China atravesaba, por entonces, el llamado periodo de las Seis Dinastías (229-588 d. C.). La sociedad había evolucionado notablemente desde los tiempos del canto ingenuo del Shıˉ Jıˉng y, junto a la mujer corriente, esposa y madre de familia, había surgido una clase de cortesanas cultas (como sucedió también en Corea y Japón), altamente consideradas por su talento. He mencionado ya este punto: se valoraba por su cultura a las cortesanas, mientras a las mujeres del vulgo no se les permitía expresarse: sucedía que tenían que quemar sus versos –o lo hacían sus padres– para que la familia no quedara desprestigiada. Esto, al parecer, con notables excepciones, en China duró hasta la dinastía Ch’ing (manchú, 1644-1911), que rompió tabúes y durante la cual la capacidad de la dama de clase alta para escribir poesía fue incluso considerada parte de la dote. Por aquel entonces, por sus méritos, una poetisa podía ser nombrada por el emperador «erudita de la corte». Pero esta dinastía fue una excepción. De hecho, la mujer china, a lo largo de dos mil años, no ocupó cargos oficiales y solo podía ser esposa, concubina, criada, monja budista, sacerdotisa taoísta, cortesana, prostituta, casamentera, herborista o comadrona. En general, solo las mojas, sacerdotisas y cortesanas eran cultas, a las demás se les daba la educación justa para que pudieran leer los manuales de conducta de su sexo.

Según el Libro de los ritos, atribuido a Confucio, cuando contaba siete años, había que separar a la niña de los hombres (exceptuados los parientes cercanos) y confinarla en los aposentos para mujeres. Esto no se cumplía en las familias de campesinos, artesanos y comerciantes, donde las niñas ayudaban en los trabajos y gozaban de mayor libertad. Para las hijas de los burócratas imperiales, por el contrario, la cosa era muy distinta. Por ejemplo: solo podían viajar en silla de mano o carro con cortinas y para visitar templos o parientes. En cualquier caso, los matrimonios eran concertados y los novios, en general, no se veían hasta el día de la boda. Si la esposa no le gustaba, el novio podía tomar concubinas. Ella, en cambio, estaba sometida al capricho del marido y al dominio de la suegra, a la que debía servir y peinar.

En los manuales mencionados, Normas para los aposentos de las mujeres (siglo XVI) y, concretamente, en Preceptos para las mujeres, se lee que las virtudes de estas «no son el talento brillante ni la distinción y la elegancia, sino la reserva, el sosiego, la castidad, el orden, el gobierno de sí mismas para mantener el sentido de la vergüenza y un comportamiento conforme a las normas de la etiqueta confuciana».