Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

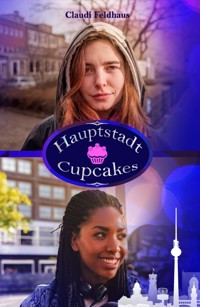

Die Marzahnerin Aileen hat den großen Sprung gewagt – gemeinsam mit ihrer Freundin Pami gründet sie ein Cateringunternehmen: Hauptstadt Cupcakes! Aileen ist blass, zynisch und reserviert und stammt aus verkorksten Familienverhältnissen. Pami hingegen ist eine schwarze Schönheit, die sich unerschütterlicher Fröhlichkeit, warmherziger Eltern und ihrer süßen Tochter erfreut. Dass es im Leben des Kindes keinen Vater gibt, gleichen die beiden Endzwanzigerinnen voller Liebe aus. Eines Tages erfährt Aileen aus einem Brief, dass ihr Vater und dessen Mutter noch leben. Ihr Erzeuger ist also gar nicht in den Wirren der deutschen Wiedervereinigung umgekommen? Und sie hat noch eine Oma? Entschlossen begibt sie sich auf die Suche ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 368

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hauptstadt Cupcakes

Ein Berlinroman über Freundschaft

von Claudi Feldhaus

Impressum

©2022 Claudi Feldhaus

kakaobuttermandel.de, [email protected]

c/o Claudi Feldhaus

Der Kleinste Buchladen

Reinsberger Dorf

Am Weinberg 1

99938 Plaue

1. Auflage 2022

Lektorat (des Originals): Jennifer Hambitzer

Korrektorat 2022: Gudrun Enny Altmann

Buchsatz: Claudi Feldhaus

Coverfoto: Handelslizenz via Adobe

Coverdesign: Mika M. Krüger

Das Buch:

Die Marzahnerin Aileen hat den großen Sprung gewagt – gemeinsam mit ihrer Freundin Pami gründet sie ein Cateringunternehmen: Hauptstadt Cupcakes!

Aileen ist blass, zynisch und reserviert und stammt aus verkorksten Familienverhältnissen. Pami hingegen ist eine schwarze Schönheit, die sich unerschütterlicher Fröhlichkeit, warmherziger Eltern und ihrer süßen Tochter erfreut. Dass es im Leben des Kindes keinen Vater gibt, gleichen die beiden Endzwanzigerinnen voller Liebe aus.

Eines Tages erfährt Aileen aus einem Brief, dass ihr Vater und dessen Mutter noch leben. Ihr Erzeuger ist also gar nicht in den Wirren der deutschen Wiedervereinigung umgekommen? Und sie hat noch eine Oma? Entschlossen begibt sie sich auf die Suche ...

Hinweise zu sensiblen Inhalten (Content Notes) befinden sich auf den letzten Seiten des Buches und in ständig aktualisierter Form unter https://www.kakaobuttermandel.de/.

Die Autorin:

Claudi Feldhaus wurde anno 1987 in den ländlichen Gefilden Brandenburgs geboren. Früh stellte sich das Talent zum Geschichtenerzählen heraus: Bevor sie allerdings schreiben konnte, malte sie Bildergeschichten und wurde nicht müde, die ihrer Familie und Freund*innen vorzutragen.

Noch vor ihrem 7. Geburtstag wusste sie, dass sie zur Schriftstellerin berufen ist, und sie beschloss – ihrem eigenen Seelenheil zuliebe – das nicht zu ignorieren. Es folgten Kurzgeschichten und Novellen, meistens ging es darin um Prinzessinnen, die ihre Drachen selbst erschlagen, oder um Haustiere.

Während ihrer wilden Teenagerjahre zeichnete sie Comics und Mangas, mit 17 schrieb sie ihren ersten Roman zu Ende. Nach einer Berufsausbildung und einem Auslandsaufenthalt zog das Fräulein 2007 nach Berlin, ihrer großen Liebe und Muse. 2012 beendete sie ein Fernstudium in Belletristik.

Sie lebt, liebt und trinkt Kaffee in Berlin.

Es erschienen von ihr als Claudi Feldhaus und als Amalia Frey mehrere Werke in den Genres Herstory, Berlinroman, Fantasy, Solarpunk und Krimi. Weitere Werke sind in Arbeit. Hauptstadt Cupcakes ist eine leicht veränderte Wiederveröffentlichung ihres Werkes Vegane Waffeln (2017).

Für Sieglinde, meine süße Oma.

Liebe Lesende,

Sie halten ein Buch in der Hand, dessen Geschichte 2017 bereits unter dem Titel

»Vegane Waffeln – Ein bissiger Berlinroman«

im Jaron Verlag erschienen ist. Nachdem das Verlagshaus abgegeben wurde, erhielt ich als Autorin die Rechte zurück und einigte mich mit dem neuen Verleger, das Buch erneut selbst herauszubringen.

Zu der Freiheit gekommen, wieder frei über mein Buch verfügen zu können, lag folgendes nahe: die ursprünglich vom Verlag gestrichenen Szenen erneut hineinzuschreiben, den Text mit meinem derzeitigen Kenntnisstand von der Welt zu harmonisieren und auch die ein oder andere Begebenheit zu verändern. So ward »Hauptstadt Cupcakes –

Ein Berlinroman über Freundschaft«

geboren. Ein wenig länger, frecher, ein bisschen queerer und viel berlinerischer als ihre große Schwester. Wir erfahren mehr über all die großartigen Berlinerinnen, die ich in diesem Werk skizziere, all die verschiedenen Frauen, die auf ihre Art stark sind und völlig alltäglich Unglaubliches leisten. Sie sind da draußen, in der Wohnung nebenan, die Straße runter, im nächsten Bezirk, weit fort von Ihnen in der Welt, überall. Sie müssen sie nicht suchen, denn Sie kennen diese starken Frauen. Vielleicht sind sie auch selbst so eine. Dass Sie sich für dieses Buch entscheiden, ist jedenfalls ein Indikator dafür, dass Sie wenigstens auf dem besten Wege sind, ein ebenso großartiger Mensch zu sein.

1

»Ach!«, stieß ich aus, wie immer, wenn ich nicht »So ein Scheiß!« sagen wollte.

Eine Stiege war meinem Griff entfleucht und rutschte elegant von der Anrichte. Im nächsten Moment bedeckte der schwere Mehlstaub Küchenboden, meine käseweißen Beine und nackten Oberarme. Da klingelte es an der Tür.

Ungerührt saß Patentochter Paulina am Arbeitstisch und malte mit ihren Wachsstiften die neueste Kreation ihrer Mutter ab. Sie störte sich in ihrer angeborenen Ruhe nicht an meinem Gezeter, nicht an den Mehlpunkten, die ihr bis auf ihr dunkelbraunes Gesicht gespritzt waren, und auch nicht am zweiten Klingeln.

»Lina, gehst du bitte mal?«, stöhnte ich. »Ist bestimmt Pami, die ihren Schlüssel nicht findet.«

Die Neunjährige hüpfte wortlos vom Stuhl, tappte durch das Mehl, trug es durch den Flur bis an die Tür und nahm den Hörer der Gegensprechanlage ab. »›H-H-Haupt-st-stadt C-Cupcakes‹?«, meldete sie sich. Das war das Unternehmen von Pami und mir.

Ich stellte erfreut fest, dass nur die Hälfte der Mehltüten aufgebrochen war, sodass wir noch genug Material für die Lieferung am nächsten Tag hatten.

Als Lina zurück in die Küche kam, erklärte sie: »Aili, e-es ist für d-dich! Ein M-Mann!« Sie betonte das mit einem anklagenden Blick, als verfüge sie über Hintergrundinformationen dieses Geschlechts, die mir in meinen 27 Lebensjahren verborgen geblieben waren. Dann verfiel sie wieder in eine Arschruhe, setzte sich schweigend an den Küchentisch und zeichnete weiter das Foto von der Couscoustorte mit Kokosmilchsahne für unsere Flyer ab, das ich mit dem Schlaufon aufgenommen hatte.

Ich wischte mir die kupferrotgefärbten Haare aus dem Gesicht, verschmierte dabei Mehl über meine Stirn und ging an die Wohnungstür. Dort blickte ich in das überraschte Antlitz eines Anzugträgers, der einem Brief in der Hand hielt.

»Aileen Vastner?«, fragte der junge Mann verunsichert und bemühte sich sichtlich, nicht auf meine dicken Schenkel in den Shorts zu starren.

»Und mit wem hab ich das Vergnügen?«, entgegnete ich höflich lächelnd.

»Leins mein Name. Ich habe die Aufgabe, Ihnen dies hier persönlich zu übergeben.«

Er wollte mir den schneeweißen Umschlag reichen, schreckte angesichts meiner schwitzigen, mehligen Hände aber kurz zurück.

Im nächsten Moment öffnete sich der Fahrstuhl und Pami schob ihren runden Knackpopo heraus. Ihre schwarze Haut glänzte vor Anstrengung und Gesundheit und auch ohne Make-up sah sie wie so oft aus, als käme sie gerade von einem Fotoshooting für die neueste mosambikanische Modezeitschrift. Ja, in der alten Heimat ihrer Eltern hätte sie wohl als Modell Karriere gemacht, hier hatte sie sich für den Weg des Handwerks entschieden.

Sie war voll beladen mit leeren Paletten von dem kleinen Brunch bei PETA, den sie heute Morgen betreut hatte, das Schlüsselbund baumelte an ihrem Finger. Als sie uns in der offenen Tür stehen sah, strahlte sie gleich ein bisschen mehr. Talentiert, überall das Positive zu sehen, freute sie sich vermutlich, dass sie sich nicht mit dem Türschloss abzumühen brauchte. Es kam sogar noch besser: Der Anzug tragende Postbote sprang ihr reflexartig entgegen, und sie drückte ihm die Einkäufe in die Hände, ehe er sein Hilfsangebot ausgesprochen hatte.

»Unten im Auto ist noch mehr!« Sie grinste ihn an.

»Ich sag dir doch, nimm unser Vehikel!« Damit meinte ich den alten Kinderwagen von Lina, den ich eigens für den kurzen Weg vom Auto zu unserer Backstube umgebaut hatte. Aber das war meiner besten Freundin und Geschäftspartnerin wohl zu albern.

»Nein, das ist mir zu albern!«, erklärte sie, delegierte den Mann in unsere chaotische Küche, zeigte ihr strahlendes Lächeln, und schon war er bereit, auch die restlichen Utensilien nach oben zu tragen. Lina und ich rollten mit den Augen, sagten jedoch nichts.

Als alle Arbeit getan war, redete sich Pami mit einer Ausrede heraus. »Ich würde Sie ja gerne auf einen Kaffee und einen Cupcake einladen, aber wie Sie sehen, ist die Wohnung ein heilloses Chaos!« Mit einem kurzen Blick strafte sie mich für den mehligen Boden in der Küche und für das Büro, das ich letzte Nacht nicht, wie versprochen, in Ordnung gebracht und ihr deswegen schlussendlich die Tour vermasselt hatte.

Unsere Geschäftsräume, das heißt die Backstube und das Büro, befanden sich in meiner Wohnung, in der ich seit zwanzig Jahren lebte. Ich hatte den Mietvertrag von meiner seligen Oma Susann übernommen, deshalb konnte ich mir eine Vierraumwohnung leisten – aber nur ein Zimmer davon war wirklich ein Wohnraum.

»Ich möchte Sie auch nicht länger belästigen«, erklärte der Typ freundlich. »Ich habe Frau Vastner ihren Brief überbracht, meine Aufgabe ist damit erledigt.«

Der Brief – wo hatte ich den eigentlich hingetan? Ach ja, in den Flur zu der anderen Post. Ich widmete mich wieder dem Teig.

»Frau Vastner?«, fragte er dann, und ich blickte von der Rührschüssel mit Kokosmilch auf. »Wenn Sie diesbezüglich Fragen haben, lassen Sie es mich wissen!«

»Okay«, erwiderte ich, ohne ihn anzusehen.

»Per Mail oder Telefon. Sie finden meine Kontaktdaten im Schreiben …«

»Ja, ist gut«, sagte ich, dachte aber: Mann, siehst du nicht, dass ich gerade keinen Kopf dafür habe?

Er stand noch einen Moment da, wohl unschlüssig, ob er meine mit veganen Backmitteln übersäte Hand schütteln sollte, die ich ihm nun hinhielt.

»Auch abends …«, setzte er nach.

»Erst mal muss ich den Brief lesen, dann rufe ich Sie an«, versicherte ich und lächelte trotz meiner Eichhörnchenzähne, so schön ich konnte.

Er nickte und verschwand endlich.

Kaum war die Tür hinter ihm ins Schloss gefallen, warf Pami die langen Hosen und die Bluse von sich. »Meine Fresse! Warum hast du den Ofen jetzt schon angeheizt?«

Trotzdem alle Fenster und Türen geöffnet waren und ich sogar die Verglasung der Loggia zur Seite geschoben hatte, stand die Luft in der Küche. Draußen herrschten noch immer um die achtzehn Grad – für Ende September ein Traum. Nur leichter Wind pfiff durch die Häuserschluchten des Wohngebiets Springpfuhl. Aber das war nichts im Gegensatz zu jenen Juli- und Augusttagen vor wenigen Wochen, als vierzig Grad im Schatten grassiert und wir beim Backen regelmäßig in unserer eigenen Suppe gedarbt hatten.

Ich hatte mich schon gewundert, warum Pami ihre schicken Kleider vom Brunch anbehalten hatte. Auch wenn der mein Typ gewesen wäre, ich hätte es keine fünf Minuten in der eleganten schwarzen Stoffhose und der passenden Bluse mit dem orange-rosa Logo ausgehalten.

»Wusste ja nicht, dass Madamse noch zu flirten hat.« Ich warf die Zutaten für unseren Klassiker, vegane Cupcakes, in die automatische Rührschüssel und stellte sie ein.

Über den Krach hinweg rief Pami: »Da hatte ich keine Chance, der steht auf Vanilla, my Dear!«

Für den kommenden Tag waren fünfzig süße Cupcakes für eine Geburtstagsrunde, dreißig herzhafte Cuppies[Fußnote 1] für ein Meeting eines Immobilienunternehmens und einmal das große Kindergeburtstagsset, das diverse süße Torten und Muffins, Schlagsahne und Karamellbonbons beinhaltete, bestellt worden. Das bedeutete, die Arbeit hielt sich für heute in Grenzen. Aber dann fiel mir ein, dass wir die neue Kreation »Pamis Pustekuchen«, Windbeutel mit regenbogenfarbener Cremefüllung in Miniform herstellen und zu Werbezwecken der Lieferung beigeben wollten.

Lina hatte ihre Bilder inzwischen fertiggemalt, und ich das Büro so weit aufgeräumt, dass ich an den Scanner und auf einen Sitzplatz kam, um neue Flyer zu erstellen. Während Pami also backte wie eine Wahnsinnige, saß Lina auf dem Boden und machte brav ihre Hausaufgaben. Später half sie beim Verzieren der Torten und sang mit ihrer Mutter laut auf Portugiesisch. Derweil saß ich, noch immer mehlig, am Rechner. Immerhin hatte ich mir die Hände gewaschen – Teigreste gingen so schwer aus der Tastatur. Ich erstellte Flyer in A6-Format. Stolz tippte ich unter die Beschreibung unseres neuesten Kuchens die Worte:

Hauptstadt Cupcakes

Süße und herzhafte Backwaren

Außergewöhnliche vegetarische / vegane Kreationen

Lieferung in Berlin und Umgebung

Inhaberinnen: Aileen Vastner & Pamela Crusq

Erst seit ein paar Wochen kamen mir beim Lesen des Namens unseres Unternehmens nicht mehr die Tränen. Ich druckte den Text aus, immer viermal auf einem Blatt, und schnitt jedes zurecht.

Zurück in der Küche, verstauten wir die fertigen Waren und stellten die cremigen Produkte in den großen Kühlschrank im Vorratslager. Früher war die Küche winzig gewesen, sechs Quadratmeter mit typischer DDR-Durchreiche zum geräumigen Wohnzimmer. Als wir das Unternehmen gründeten und uns alle Genehmigungen eingeholt hatten, meine Wohnung in eine Bäckerei mit Lagerräumen zu verwandeln, ließen wir die Wände einreißen und vergrößerten die Küche auf 28 Quadratmeter. Zwei lange Arbeitstische säumten die Wände, dazu deckenhohe Schränke und Regale voller Förmchen, Teigrollen, Spritzbeutel und Tüllen, eben allem, was das Bäckerinherz höher schlagen ließ. Ein klassischer Ofen mit vier Herdplatten, den ich noch von Oma Susann übernommen hatte, stand an der Wand zum Versorgungsschacht. Dort befand er sich seit 1995, als Oma das einzige Mal die Küche hatte renovieren lassen. Sie war im selben Jahr in dieses Haus an der Allee der Kosmonauten eingezogen, in dem es gebaut worden war: 1979.

Zwischen dem alten Ofen und einem neueren Exemplar mit Ceranfeld, das uns Pamis Vater günstig besorgt hatte, stand die Spüle. In Ermangelung eines Geschirrspülers wuschen wir alle Töpfe und Formen in dem viel zu kleinen Becken ab. Dahinter lag das winzige Bad mit Wanne und Waschmaschine. Die Kühlschränke befanden sich einen Raum weiter. Dieser war dank seiner Ausrichtung nach Norden immer etwas kühler, deshalb bewahrten wir dort auch die Dosen, Milchkartons, Früchte und alles andere Verderbliche auf.

Im Sommer 2014 hatten wir unsere kleine Manufaktur gegründet und nun, ein Jahr später, machten wir uns langsam einen Namen. Vornehmlich Prenzlberg-Muttis, F-Hainer Start-up-Unternehmen und ab und an auch PETA beauftragten uns. Viele Kund*innen fühlten sich geil dabei, einer alleinerziehenden schwarzen Bäckerin und ihrer hässlichen weißen Freundin eine Chance zu geben. Und dann überraschte sie die Tatsache, wie verdammt lecker unsere Backwaren waren. Pami verstand es, ihre Konditorinausbildung und nicht zuletzt ihr angeborenes Talent für den Backofenzauber mit dem Hipster-Wunsch nach fairtrade und veganem Essen zu vereinen. Die meisten, die ansonsten nur Dinkelstangen und Fruchtschnitten knabberten, erlebten einen Geschmacksorgasmus, wenn sie in unsere Cupcakes, Torten oder Waffeln bissen. Ich war bei uns die Frau fürs Feine: Buchhaltung, Rechnungslegung, Bestellung, Marketing, zumeist lieferte ich auch aus.

»Hey, es ist j-ja s-schon vier!«, rief Lina plötzlich, und wir wussten, was das hieß: Das Kind wollte zum Wing Tsun.

Die kleine Kampfsportschule lag nur zwei Tramstationen von meiner Wohnung entfernt, also setzten wir Lina davor ab. Einmal unterwegs, nutzten Pami und ich die Chance und fuhren ins Dong Xuan Center. Wir kauften stiegenweise Kokosmilch und Mangos in Dosen und ließen uns danach auf die stylische Terrasse des »Việt Phố« nieder, um endlich mal wieder über Pamis Dates zu quatschen. Vor ihrem Kind unterließen wir das. Ich erfuhr alles über Kusstechniken, geschickte Finger und Zungen, die Regeln zum Bezahlen des romantischen Dinners und am nächsten Tag Anrufen.

»Wer räumt die Ware ein, wer darf in den Erwachsenenkurs?«, fragte ich schließlich, um das Gespräch wieder in seriöse Bahnen zu lenken.

»Schnick, Schnack, Schnuck, drei Runden!« Pami grinste und ballte ihre filigrane Hand zur Faust.

Da ich wusste, dass sie meistens den Stein nahm, gewann ich und durfte zur Wing-Tsun-Stunde, die nach dem Kurs der Kinder stattfand.

Kaum, dass wir uns erhoben, warf Pami dem Typen am Nachbartisch einen Blick zu. Als er mitbekam, dass wir uns zum Gehen wandten, schaute er von seinem Buch auf und sah Pami direkt an. Sie schenkte ihm ein galant-cooles Lächeln, er zog interessiert eine Braue und einen Mundwinkel hoch. Dann schaukelte Pami ihren Prachtpo an ihm vorbei, ohne sich umzusehen. Sie konnte das einfach – Kerle angrinsen, flirten und so. Sie hatte es manchmal sogar drauf, die Typen anzusprechen. Ich zog die Schultern zusammen und wuselte hinter ihr her, blieb in meiner Rolle.

Vor fünfzehn Jahren besuchten meine Freundin und ich zum ersten Mal eine Kung-Fu-Schule und wurden in einem Schnupperkurs auf Wing Tsun aufmerksam. Mittlerweile beherrschten wir die Sportart ganz passabel.

Pami war von Beginn an gut darin. Das lag vermutlich erstens daran, dass sie als schwarzes Mädchen umgeben von Faschos erheblicheren Ansporn hatte, Selbstverteidigung zu beherrschen, und zweitens, dass ihr so gut wie alles zu liegen schien. Insofern würde ich ihr nicht viel wegnehmen, wenn sie mich an diesem Tag mit der Sporttasche in der Meeraner Straße absetzte, ihr Kind einlud und zu mir nach Hause fuhr, um die Einkäufe auszuladen. Sie würde sie in den Raum stellen, der früher das Wohnzimmer war, nun aber unser Lagerraum. Wenn Oma Susann das noch erlebt hätte!

Im Auto lag immer eine gepackte Sporttasche bereit, mit Handtuch, kurzen Hosen, Shirt und Wing Tsun Schuhen; spezielle Slipper mit Stoffsohle. Ich lief die schmale Treppe nach oben, begrüßte den Trainer am Schreibtisch im Eingangsbereich und andere Schüler*innen mit dem Wing-Tsun-Handschlag. Diesen Geheimgruß fand ich immer schon besonders cool. Wenn ich einen von meinen Mitschüler*innen auf der Straße traf und wir einander lässig in unseren Schlag verknoteten, dachten Passant*innen bestimmt, wir würden zu einer Gang gehören.

Ich trollte mich in die Umkleidekabine und zog mich um. Pami und ich teilten uns die Sportsachen, die allzeit bereit im Auto lagen, da wir aus organisatorischen Gründen nie zusammen an einem Kurs teilnehmen können. Obenrum war ich recht schlank, von meinem kleinen Bauch abgesehen. Ihr Körper war kurviger und aufregender als meiner, deswegen schlabberte das Oberteil an mir. Aber die Shorts passten leidlich, denn meine Hüften und Schenkel waren fast so fett, wie Pamis Körperschwerpunkt prall und weiblich war. Wir trugen die gleiche Schuhgröße, und sie war nur wenige Zentimeter kürzer als ich.

Nach der Erwärmung übten wir ein paar Befreiungsgriffe, erst Hiebe dann Tritte, und schließlich knüppelten wir mit unseren Fäusten auf Schutzkissen ein, die ein*e Partner*in festhielt. Ein paar Mal boxte mein Gegenüber so kräftig gegen das Kissen, dass es hochsprang und mich am Kinn traf. Doch die Angst, getroffen zu werden, verlor man bei diesem Sport ziemlich fix.

Heute war eine Neue dabei, die später bei den Angriffsübungen einem kurz geratenen Typen zugeteilt wurde. Er sagte ihr nur, immer wieder, dass sie es falsch machte, kam aber nicht auf die Idee ihr überhaupt zu zeigen, wie es richtig ging. Ich konnte mir das nicht mehr anhören und tauschte bei der ersten Gelegenheit, sodass ich mit ihr trainierte. Dankbar blieb die Neue den Rest des Unterrichts bei mir, ich erzählte ihr die Legende von der Nonne und dem schönen Mädchen namens Yim Wing Tsun, die heiterte Frauen meistens auf.

»Du bist eine viel bessere Lehrerin als er«, flüsterte sie mit Blick auf den Kurzen.

»Kleine Männer sind eben manchmal so drauf … Zu mir war der am Anfang auch so. Dabei bin ich ja nun nicht so groß wie du!«

»Du bist so 1,70 oder?«

»Hmm, 1,74«, gab ich zurück. Ich wusste, dass ich durch meine fetten Schenkel gedrungener aussah.

»Na da hab ich ja gut geschätzt! Wenn du gerade laufen würdest, sähest du auch so groß aus.«

»Nein danke«, erwiderte ich höflich.

Sie war nicht die Erste, die es monierte, dass ich mich kleiner machte. Aber warum sollte ich nicht? Ich musste doch nicht gesehen werden.

Nach dem Training folgte das Cool-down, ruhige, dem Atem angepasste Bewegungen. Der eigene Schweiß kühlte die erhitzte Haut und die geschundenen Körperstellen. Ich kam runter, entspannte mich und spürte das wohlige Vibrieren meiner Muskeln und Gelenke.

Nach dem Training, als die anderen Kursteilnehmenden noch in eine Bar weiterzogen, steuerte ich die Tram an und bestieg an der Kreuzung Rhinstraße / Allee der Kosmonauten die M 8. Zwar waren es nur drei Stationen bis zum Helene-Weigel-Platz, aber es war bereits nach zwanzig Uhr, und ich war zu müde, um den Weg an der großen Straße entlangzulaufen.

Ich stolperte etwas, als die Bahn anfuhr, und plumpste dann auf einen Sitz. Vor mir sah ich einen Typen von seinem Buch aufsehen. Irgendwas hatten Männer an sich, die in der Öffentlichkeit Bücher lasen. Der im Café hatte mir auch schon gefallen. Während ich da so saß, betrachtete ich diesen hier heimlich und stellte – spätestens als ich unwillkürlich meinen missgebildeten linken Daumen versteckte – fest, dass ich ihn hübsch fand. Unweigerlich fragte ich mich, ob und was ich nun Flirttechnisches machen sollte.

Die Tram hielt am S-Bahnhof Springpfuhl, und wie so oft stieg eine ganze Horde Menschen ein. Als sich jemand neben den Typen setzte, blickte er auf und sah mir direkt in die Augen. Sofort starrte ich auf meine Knie. Die Bahn fuhr kurz darauf weiter, und er hatte seinen Blick natürlich wieder in sein Buch gerichtet. Ich drückte den Stoppknopf, was er offenbar registrierte, und als ich mich erhob, sah er mich erneut an. Er guckte irgendwie interessiert. Wie sollte ich jetzt reagieren? Lächeln, nicken, grüßen, ihn ermutigen, ihm zeigen, dass ich auf ihn stand? Ich war tatsächlich drauf und dran, Pamis galant-cooles Lächeln auszuprobieren, aber dann fiel mir ein, dass all diese Gedanken albern waren. Also heftete ich meinen Blick an meine Schuhspitzen, während ich mich an den anderen Mitfahrenden vorbei zur Tür kämpfte, und stieg aus.

Ich war keine Frau, die Typen in der Bahn anlächelte und in ein Gespräch verwickelte. Ich gehörte eher der Sorte an, die brav nach Hause ging, sich eine Schale Schokoeis reinschaufelte, die Wäsche machte und dann unter der Dusche masturbierte.

Mein Abendprogramm wurde auch an diesem Tag nicht gestört, denn Pami und Lina waren nach dem Einräumen der Einkäufe gleich nach Hause gegangen. Sie wohnten nur zwei Straßen weiter in einer süßen Zweiraumwohnung ohne Balkon. Ich stellte die Waschmaschine ein und nahm den letzten Löffel Eis, als mein Schlaufon piepte. Es war eine Nachricht von Pami: Kannst Du Lina am Sa nehmen? Ich hab ein Date. *freu*

Natürlich, antwortete ich und fügte mich meiner Rolle.

2

Das erste Mal war ich Pami bei unserer Einschulung begegnet. Da wohnte ich mit Oma Susann und meiner Mutter Bea schon zusammen am Springpfuhl. Ich musste ein komisches Rüschending tragen und bekam die rosa Schultüte, obwohl ich die silberne gewollt hatte. Susann hatte mir zwei doofe Zöpfe geflochten und mir erklärt, dass ich wenigstens an zwei Tagen meines Lebens hübsch auszusehen hätte: auf meiner Einschulung und auf meiner Hochzeit. Die Erinnerung an Ersteres verhehlte mir auf ewig die Lust auf Letzteres. Meine schwarzen Lackschuhe hatten geklackert und gedrückt, und dann ließen mich Bea und Susann allein im Klassenzimmer bei der Frau Lehrerin und 29 anderen Kindern. Ich wollte sterben vor Angst.

Frau Lehrerin begrüßte uns lächelnd. »So, und nun wollen wir uns kennenlernen!« Sie ging zu dem ersten Platz, um nachzusehen, wer dort sitzen sollte.

Wir standen zusammengepfercht an der Wand und klammerten uns an die Zuckertüten. Ich blickte ängstlich in den Raum, mein Herz klopfte, das Blut rauschte in meinen Ohren, und die doofen Zöpfe ziepten.

Frau Lehrerin las den ersten Namen vor, ein Junge löste sich aus unserem Schwarm und setzte sich an den Platz, an dem seine Bücher zu einem netten kleinen Stapel aufgebaut waren.

»Til, erzähl uns doch von dir!«, bat die Lehrerin.

Fröhlich sagte er uns, wo er wohnte, was sein Leibgericht war und dass er einen Wellensittich hatte.

Dann las Frau Lehrerin Pamis Namen vor, und noch ehe diese sich gesetzt hatte, rief sie mopsfidel: »Hallo, ich bin Pamela, ich mag Früchtekuchen und Brasilien. Ich kann richtig gut backen, und ich habe zwei kleine Brüder.«

Pami war das einzige schwarze Kind in unserer Klasse, mehr aber beeindruckte mich die Lautstärke ihrer Stimme. Sie wirkte schon damals auf mich, als würde sie nie eine Rolle spielen, als müsse sie niemals Unsicherheit verbergen. Sofort fühlte ich mich zu ihr hingezogen.

Als ich dann später an der Reihe war, bekam ich keinen Ton heraus und rührte mich auch nicht.

»Oh, du bist wohl ein bisschen schüchtern«, stellte Frau Lehrerin überflüssigerweise fest.

Ich spürte einen Stoß in meinem Rücken. Hinter mir stand ein rotblonder Junge, der zischte: »Geh doch mal!«

Ich wusste in dem Moment schon, dass ich ihn ewig hassen würde. Schüchtern huschte ich auf meinen Stuhl und versuchte, durch apathisches Anstarren der Tischplatte von mir abzulenken.

»Aileen«, fragte Frau Lehrerin, »möchtest du uns etwas über dich erzählen?«

Ich blieb stumm.

»Was ist denn dein Leibgericht?«

Ich stierte auf den Tisch und spürte, wie meine Ohren rot anliefen.

»Möchtest du deinen neuen Freunden nicht Gelegenheit geben, dich kennenzulernen?«

Doch, das wollte ich. Wie gerne wollte ich ihnen erzählen, dass ich mit meiner Oma und meiner Mutter in einer großen Wohnung lebte, dass ich Kuchen liebte, lieber Hosen trug als Röcke, dass Bea es gerade wieder versaut hatte, wie sie es nannte, und wir deswegen bei Susann eingezogen waren und ich das viel schöner fand, als in dem Haus von Roland am Stadtrand zu leben. Dass ich viel lieber so rote Haare hätte wie Pippi Langstrumpf als dieses undefinierbare Gewächs auf meinem Kopf, das Susann Regenbogenhaarfarbe nannte, weil von Weißblond bis Dunkelbraun jede Farbe dabei war, wie in einem bunten Salat. Dass ich mich darauf freute, lesen zu lernen, weil ich glaubte, Susann werde es zu anstrengend, mir abends vorzulesen, und weil ich wusste, dass in der braunen Kiste oben auf dem Schlafzimmerschrank Liebesbriefe von meinem verstorbenen Vater lagen, den ich nie kennen gelernt hatte.

Nun brannten mir Tränen in den Augen, denn aufgrund meiner Unfähigkeit, zu reden, sah ich die – so dachte ich – einmalige Chance an mir vorbeiziehen, jemals Freund*innen zu gewinnen.

»Aileen möchte jetzt nix erzählen, lassen Sie sie doch in Frieden!«, erklärte Pami plötzlich.

»Na gut, machen wir weiter!« Frau Lehrerin spurte und rief den Namen des gemeinen Jungen von vorhin auf – Ronny Strunke.

Der pflanzte sich neben mich und verkündete, er möge Düsenjets und Kartoffelpuffer und seinem Papa gehöre eine Baufirma. Während er redete, fixierte ich Pamis Hinterkopf, bis sie es merkte und sich lächelnd umdrehte. Meine Lippen formten ein Danke, sie zwinkerte mir zu.

Eine Stunde später reihten wir uns in der Turnhalle vor den Eltern und dem Fotografen auf, als Pami unvermittelt meine Hand nahm.

»Möchtest du neben mir stehen?«, fragte sie.

Ich nickte mit offenem Mund.

»Darf ich dich Aili nennen?«

»Bist du meine Freundin?«, flüsterte ich ungläubig.

»Wenn du magst«, sagte Pami nur, grinste und blickte schließlich nach vorne.

»Schau, wie du auf dem Bild strahlst, Kind!«, versicherte Susann auch Jahre später jedes Mal, wenn sie das Einschulungsfoto hervorkramte. »Noch nie vorher warst du so glücklich wie am Tag deiner Einschulung.«

Seit diesem Tag war Pami immer da. Wir setzten uns in der Schule irgendwann einfach nebeneinander, und sie wich in der Hofpause nicht von meiner Seite, obwohl die anderen Kinder sie mochten. Sie hätte so viele Alternativen gehabt, aber aus mir unerfindlichen Gründen wollte sie mich als beste Freundin.

Viel später hörte ich mal die Weisheit: »Introvertierte werden von Extrovertierten am Wegesrand gefunden und adoptiert.« Pami hatte mich tatsächlich aufgelesen und mitgenommen. Mit in ihr Leben.

Sie wohnte mit ihrer Familie ganz in unserer Nähe, wie ich bald herausfand. Ihr Vater war ein sehr großer, sanftmütiger Kerl, der selten mehr als zwei Sätze hintereinander sprach. Ihre Mutter war eine fröhliche, kurvige Frau, die backen und kochen konnte wie eine Weltmeisterin und das auch tat, um die Haushaltskasse aufzubessern. Außerdem hatte Pami noch zwei kleine Brüder, später kam eine Schwester hinzu.

Ständig waren Freund*innen oder Verwandte bei den Crusqs zu Besuch, die Wohnung ähnelte einem Bienenstock: Das Radio dudelte unentwegt, es duftete nach Honiggebäck und stets unterhielten sich alle.

Im Gegensatz dazu glich Susanns Wohnung einem verrauchten Meditationszimmer. Ich verstand erst viel später, dass Pami so gerne bei mir war, weil sie diese Ruhe genoss. Ich hingegen liebte das Leben in ihrem Zuhause, lernte automatisch ein bisschen Portugiesisch und wurde Zeugin einer offenkundig glücklichen Ehe.

Meine Mutter sah, wie wohl ich mich bei Susann und Pamis Familie fühlte, und so stand es für sie auch nicht zur Debatte, mich aus alledem herauszureißen, als sie ein Jahr nach meiner Einschulung zu einem neuen Mann namens Sigmund zog, bei dem sie fast zehn Jahre blieb.

Da ich seit dem sechsten Lebensjahr mit meiner Oma in ihrer Wohnung lebte, bekam die es später so gedeichselt, dass ich Hauptmieterin wurde. Somit erbte ich die Preisbindung, während die Mieten um uns herum explodierten. Ich kümmerte mich um Susann und war bei ihr, als sie ihren letzten Atemzug nahm. Da war ich 24.

Und nach einer Ausbildung zur Köchin, zeitlich begrenzten Billiglohnverträgen und dem neunten Besuch auf dem Arbeitsamt stellten Pami, die Konditorin geworden war, und ich uns die Frage: »Krücken wir uns weiter für Fremde ab oder schunden wir uns ab jetzt für uns selbst den Rücken wund?« Die Antwort lag nahe.

3

Die restliche Woche verlief im üblichen Chaos. Morgens kam Pami vorbei und half mir, die Waren in den Transporter zu laden. Eine fuhr aus, die andere machte die Buchhaltung und bereitete die Backstube vor. Gegen ein Uhr kam Lina aus der Schule, erledigte ihre Hausaufgaben und traf sich dann meistens mit ihren Spielkamerad*innen, während Pami und ich buken, kreierten, kochten und hinterher abwuschen.

Samstagnachmittags stand stets ein Anstandsbesuch zum Kaffee und Kuchen bei Pamis Eltern an, auch diese Woche. Wir bereiteten also die Waren für die noch spärlichen Sonntagsbestellungen vor, sammelten Lina am Spielplatz ein und gingen über den Helene-Weigel-Platz zur Nummer dreizehn. Familie Crusq wohnte nun seit siebzehn Jahren in diesem riesigen Hochhaus. Die Aussicht über Berlin war ihr ganzer Stolz.

Lucrecia, Pamis Mutter, öffnete die Tür. Sie trug ihr dunkelblaues Lieblingskleid, das ihre reichen Kurven nahezu magisch umfloss. Vier Kindern hatte sie das Leben geschenkt, und mit jedem waren ihre Hüften und ihr Busen etwas praller geworden. Ich stellte mir vor, dass sie vor der Schwangerschaft mit Pami so schlank gewesen war wie diese vor Linas Geburt. Lucrecia hatte ihr volles, glänzendes Haar zu einem dicken Pferdeschwanz gebunden, der lustig hüpfte, als sie sich auf Lina stürzte. Die paar Brocken Portugiesisch, die ich seit meiner Kindheit mitbekommen hatte, reichten aus, um zu verstehen, was die Crusqs redeten, wenn sie stritten und nicht wollten, dass ich hörte, worum es ging. Und wenn Lucrecia ihr einziges Enkelkind herzte und besang, dann verstand ich das auch.

Pamis Vater Rhys kam mit einem Stapel Tassen aus der Küche, besah mit seinen lieben Augen das Geschehen und verlangte von seiner Frau, sie solle etwas von Lina übrig lassen. Die lachte und wandte sich Pami zu, ehe sie mich keinen Deut weniger herzlich umarmte.

Manchmal nannte sie mich ihre minha filha branco, dachte aber wohl, ich verstand nicht, dass es so viel wie »meine weiße Tochter von einer anderen Mutter« bedeutete. Und ich behielt das wohlige Herzklopfen, das ich bei diesen Worten verspürte, für mich.

Der große Kaffeetisch war gedeckt, und Pamis jüngere Brüder und ihre kleine Schwester hatten sich darum versammelt. Wie üblich steuerten wir Gebäck zu Lucrecias Kuchen bei, und wie üblich wurde daran herumkritisiert. Heute fand Rhys die Mandelstangen zu weich, Lucrecia die Küchlein zu trocken, und es wurde darüber diskutiert, was wir hätten anders machen müssen.

Als das Gespräch zu den Erlebnissen der vergangenen Woche überging, verfiel Rhys wie immer in Schweigen. Es war keine unangenehme Stille, er erzählte einfach ungern von sich, lauschte dafür aber umso gebannter den Ausführungen seiner Erstgeborenen über den Alltag – über Kund*innen, Sonderwünsche, volle Straßen, Supermärkte und Angebote für Kokosmilch in Fässern.

Lucrecia stand ihr mit Rat und Tat zur Seite, ihre Brüder stichelten etwas gegen ihre große, selbstständige Schwester, und ich unterhielt mich mit der kleinen Schwester über die Schule. Sie war gerade fünfzehn Jahre alt geworden und fand Jungs doof.

»Halte diesen Zustand fest, solange du kannst!« Ich lachte. »Es macht alles so viel einfacher.«

Wie so oft durfte ich nach dem Essen nicht beim Abwasch helfen, sondern ging mit Rhys auf den Balkon, um zu rauchen. Er setzte sich mühsam auf den Plastikstuhl und streckte sein lahmes Bein aus.

Rhys war fast zwei Meter groß und arbeitete die ganze Woche auf dem Bau, dementsprechend ramponiert war sein Rücken. In den letzten Jahren ging er etwas krumm. Nur wenn Lucrecia traurig war, schien er seine Flügel auszubreiten, um ihr darunter Schutz zu gewähren.

Vor einer Dekade wäre er bei einem Autounfall fast gestorben. Eine Rettungssanitäterin hatte ihn ins Leben zurückgeholt, ihm bei der Herzdruckmassage aber zwei Rippen gebrochen. Überdies war ein Stück Metall in seinem Bein stecken geblieben, das im Krankenhaus entfernt worden war. Seitdem hatte er chronische Schmerzen.

Nachdem er sich wieder erholt hatte, beharrte er darauf, seine Familie mit seinem Job als Bauarbeiter durchzubringen. Lucrecia arbeitete in einem Secondhandladen, als Übersetzerin und seit Rhys’ Unfall ehrenamtlich für das Deutsche Rote Kreuz. Pamis älterer kleiner Bruder war Kfz-Mechaniker, der Jüngere machte eine Ausbildung zum Drogisten. Der Löwenanteil des Startguthabens für unser Unternehmen kam von den Crusqs.

Wie immer redeten Rhys und ich in den paar Minuten auf dem Balkon über unser Lieblingsthema: Pami.

»Isst sie auch gut? Ist sie glücklich?«, fragte er.

»Sie isst viel gesünder als ich, und sie ist gerade verliebt.«

»Schön, das ist gut! Kennst du die Person?«

»Ich habe ihn ein paar Mal getroffen, ich glaube, er ist sehr nett.«

»Pamela mit einem Netten?«

Ich lachte und zog an meiner Zigarette, ehe ich erwiderte: »Wär doch mal was!«

»Verdient er sein eigenes Geld?«

»Wenig, aber ja. Er ist etwas jünger als wir.«

»Wie lange geht das schon?«

»Seit einem Monat, und sie telefonieren fast jeden Tag. Scheint was Ernstes zu werden. Aber Pami hält sich wie immer alles offen.«

»Mag Lina ihn denn?«

»Sie hat ihn erst einmal getroffen. Sie ist aber ganz angetan, glaube ich.«

»Wer ist Linas Vater?«, fragte Rhys unvermittelt.

»Das darf ich dir immer noch nicht sagen«, antwortete ich. Nicht einmal die kleine Lina selbst kannte den Namen ihres Vaters!

Heute war der Tag, an dem Pami mal wieder ein Date hatte. Seit Lina geboren war, hatte sie immer mal kürzere Beziehungen und einige Affären gehabt. Derzeit war sie Single und konzentrierte sich wie ich auf unser Business. Doch ab und an etwas Spaß, wie sie es nannte, gönnte sie sich schon.

Gegen achtzehn Uhr gingen Pami, Lina und ich in meine Wohnung. Mutter und Tochter übten noch ein paar Verteidigungsgriffe auf dem Boden des Lagerraums, der früher das Wohnzimmer gewesen war, während ich Linas Bett vorbereitete.

Mein Zimmer war das einzige, das noch als Wohnraum verwendet wurde. Ich besaß ein französisches Bett, einen Kleiderschrank und ein Sofa – mehr brauchte ich an Möbeln nicht. Neben meinem Schlafzimmer befand sich das Büro, wo wir auch das Verpackungsmaterial und die Schachteln für die Lieferungen aufbewahrten. Hier war es meist ziemlich unordentlich. Doch wie sagte Einstein? Wenn ein aufgeräumter Schreibtisch für einen aufgeräumten Verstand spricht, wofür spricht dann ein leerer Schreibtisch?

Dunkles, pflegeleichtes Linoleum lag in der ganzen Wohnung aus, außer in meinem Zimmer – da hatte ich mir einen flauschigen Teppich gegönnt. Da wir jeden Tag buken, roch mein Zuhause immer nach Keksen und kühlte auch im Winter nicht schnell aus.

Ich zog für Lina einen frischen Bezug auf das Kissen und suchte eine leichte Decke heraus. Mutter und Tochter hatten ihre Kabbeleien beendet, drückten sich fest zum Abschied und wünschten sich eine gute Nacht.

»Worauf hast du Lust?«, fragte ich die Kleine, als es um eine Abendbeschäftigung ging.

»DVD und P-Popcorn!«

Ich schmierte auch noch ein paar Schnittchen, verzierte sie mit Gurken und Möhrchen und kochte eine große Kanne Früchtetee. Wir nahmen alles mit zu dem kleinen Sofa in meinem Schlafzimmer, ich legte ihren Lieblingsfilm Merida in den Laptop, und dann lümmelten wir fröhlich vor uns hin.

Lina verschlang mehr von den belegten Broten als ich. Sie hatte die Verzierung mit »Du k-kannst es ni-nich lassen, was?« kommentiert.

Zuerst dachte ich, sie mochte sie nicht, doch an Appetit mangelte es dem Kind nicht. Schon bei den Crusqs hatte sie ordentlich reingehauen, nun labte sie sich am Popcorn und den Häppchen. Bemerkenswert!

Nachdem der Film zu Ende war, bekam ich eine Standortmitteilung von Pami, was gleichzeitig das Zeichen war, dass alles okay lief. Der Typ hatte sie ins Hotel Kastanienhof in Prenzlauer Berg eingeladen.

Sofort schrillten meine Alarmglocken. Warum ging er nicht mit ihr zu sich? Hatte er etwas zu verbergen, eine feste Freundin und fünf uneheliche Kinder, die zu Hause auf ihn warteten, zum Beispiel? Ich zwang mich zur Ruhe. Gewiss wohnte er in einer WG und wollte Pami und sich die nötige Privatsphäre gönnen und überdies mit ihr ins Bett, ohne erst noch eine halbe Stunde in ihre Wohnung unterwegs zu sein. Ach ja, es musste schön sein, so begehrt zu werden!

Lina kam im Schlafanzug und mit geputzten Zähnen aus dem Bad und fragte schüchtern: »Du, A-Aili, d-darf ich n-n-n-nicht lieber b-bei dir schlafen?«

»Wenn du möchtest. Ich dachte, du kommst jetzt in das Alter, wo das uncool wird«, sagte ich mit einem Lächeln.

»Ich s-s-sag d-dir, w-wenn es u-uncool wird!«, erwiderte Lina trotz des Stotterns gekonnt schnippisch und nahm sich ihr Bettzeug von der Lehne des Sofas, um es neben meines zu legen. Dann kletterte sie hinterher.

»Ich muss noch mal ins Büro, ich komme später kuscheln!«, sagte ich und hob den Laptop auf.

»W-Warte, b-bleibst du ein bisschen u-und erzählst mir ’n-ne G-Gutenachtgeschichte?«

Oh, dachte ich, es wird wohl wirklich noch dauern, bis meine Gesellschaft uncool wird.

Ich setzte den Laptop wieder ab, löschte das Oberlicht, schlüpfte zu ihr ins Bett und strich ihr über die Stirn. Aus dem Büro schien etwas Licht der Schreibtischlampe bis zu uns, ansonsten lag der Raum im Düstern. Lina legte ihren Kopf auf mein Herz und ich den Arm um ihren zierlichen Körper. Wie zerbrechlich sie mir in dem Moment vorkam! Ganz anders, als wenn ich sie dabei beobachtete, wie sie den Sprungkick übte oder ohne Probleme die große Kletterspinne am Bürgerpark Marzahn erklomm.

Wir schwiegen eine Weile, ehe ich sie leise in die Dunkelheit hinein fragte: »Welche Geschichte denn?«

»Die von dem Narzissten und der Prinzessin.«

Ich glaube, nicht einmal ihr selbst war aufgefallen, dass sie nicht gestottert hatte. Ich schluckte unmerklich, das Kind sollte meine Beklemmung nicht mitbekommen.

»Es gab einmal eine tapfere Prinzessin. Sie war klug, witzig und treu, und alle hatten sie lieb. Doch das benachbarte Königreich war voller Toren, die immer blöde Fragen stellten, ohne die Antworten abzuwarten. Der Prinz dieses Landes war ebenso ein Tor, geblendet durch jahrelange Reden, die seinen Hass auf das schürten, was er nicht kannte. Doch die beiden Königreiche hatte eines gemeinsam: Ein paar Wochen im Jahr schickten sie ihre Kinder nicht in die Schule, sondern zu einer Arbeit, auf dass sie den Ernst des Lebens kennenlernten.

Auch die Prinzessin und der Prinz waren davor nicht gefeit, und sie freuten sich schon darauf. Bald entdeckten sie jedoch, dass sie beide zur selben Arbeitsstätte in einem fernen Land geschickt wurden.

Ihre Betreuerin gab nichts auf die Eitelkeiten des Prinzen und die Abscheu der Prinzessin, sie zwang die beiden, sich zu vertragen.«

Ich lehnte mich vorsichtig, mit Linas Kopf auf meinem Dekolleté, in Richtung Nachtschrank, wo die Tasse stand, nahm sie und trank einen Schluck Tee. Das Kind war völlig still und lauschte, wie die Flüssigkeit durch meine Kehle rann.

»So arbeiteten sie denn stumm nebeneinander her«, fuhr ich dann fort, »doch dabei ging so viel schief, dass sie notgedrungen miteinander reden und zusammenarbeiten mussten.«

»H-Haben sie sich d-da scho-schon verliebt?«, unterbrach Lina mich.

»Vielleicht der Prinz, die Prinzessin war zu zornig.«

»W-Warum w-war sie zornig?«, fragte Lina und hielt den Atem an.

Ich wusste genau, dass sie viel mehr verstand, als sie vorgab. »Weil er ihr früher oft wehgetan hatte. Sie hatten immer viel Streit.«

»Aber s-s-sie h-hat es sich n-n-nich gefallen lassen!«

»Nein, das hat sie nicht. Sie hatte nie Bange, ihm die Nase zu brechen. Dreimal oder so. Seine Nase war schrecklich schief.«

»War er tr-trotzdem h-hübsch?«

»Leider ja, er war ein wahrer Schönling. Das merkte auch bald die Prinzessin, da sie ihn von einer anderen Seite kennenlernte. Als er sie das erste Mal anlächelte, spürte sie, dass er sie ganz tief im Herzen doch mochte.«

»Und dann?«, fragte Lina, obwohl sie die Geschichte schon so oft gehört hatte.

»Als beide wieder in die Schule gingen und in ihre eigenen Königreiche zurückgekehrt waren, verschwand das Lächeln des Prinzen. Er schien alles vergessen zu haben. Und doch merkte die Prinzessin, wie oft sie an ihn dachte. Sie litt ganz furchtbar und vertraute sich ihrer Freundin an, die aber ganz böse reagierte. Sie hatte kein Verständnis für den Kummer der Prinzessin, denn sie war noch nie verliebt gewesen. Der Gedanke, dass ihre Prinzessin diesen bösen Prinzen liebte, bereitete ihr Wut und Angst.

Sie sah sich umso mehr bemüßigt, die Prinzessin von ihm fernzuhalten und ihn zu beobachten. Doch dann bemerkte sie, dass er der Prinzessin ebenso verstohlene Blicke schenkte, dass sich etwas an ihm verändert hatte. Aber er verließ sein Königreich niemals.«

Lina atmete aufgeregt.

»Die Prinzessin trug ihre Liebe wie ein Geheimnis unter ihrem Herzen, liebte und hasste den Prinzen gleichzeitig – und sich selbst auch, weil sie immerzu an ihn denken musste. Nie mehr vertraute sie sich ihrer Freundin oder irgendjemand anderem an, weil sie wusste, dass sie nur harte Worte ernten würde. Die Jahre vergingen, und als die Kinder die Schule verließen, hoffte die Prinzessin, endlich von dem Prinzen loszukommen, weil sie ihn von nun an nie wieder sehen würde. Jeder bliebe in seinem Königreich und sie würde in einem anderen Land einen Prinzen finden, der sie verdiente, dachte sie sich.

Doch eines Tages stand der Naziprinz plötzlich vor ihr.«

Das Wort Nazi war mir rausgerutscht. Ich hoffte, Lina dachte, ich hätte es nur mit dem Wort Narzisst verwechselt. Gewiss, mir war klar, dass sie nicht so naiv sein konnte.

Ich tat, als wäre nichts geschehen und fuhr ohne zu unterbrechen fort: »Sie hatte Todesangst, aber dann sah sie, dass er allein gekommen war. Er trug auch keine Rüstung. Er sagte ihr, wie sehr er sie liebe, wie schön er sie schon immer gefunden habe und wie leid ihm alles täte. Sie machte den Fehler, ihm auch zu gestehen, dass sie sich in ihn verliebt hatte. Dabei hätte sie wissen müssen, dass er nicht bereit war, sein Reich zu verlassen. Doch sie war geblendet von ihrer Liebe und traf sich von da an heimlich mit ihm. Waren sie allein, so war alles anders. Er machte ihr Versprechungen, flüsterte ihr liebe Worte ein, und sie begehrte seinen Körper, obwohl sie wusste, dass er nach ihrem Treffen wieder seine Rüstung anlegen würde, um ihresgleichen zu bekämpfen. Die Prinzessin aber war so verliebt, so verliebt – und so allein mit diesem Geheimnis.

Irgendwann spürte sie, dass sie ein Kind des Prinzen in sich trug. Nun konnte sie nicht anders, als panisch ihre Freundin anzurufen, die von allem zwar nichts wusste, aber dennoch ahnte, dass die Prinzessin sich verändert hatte.

Sie ging zu ihr, und trotz ihrer Angst nahm sie die Prinzessin in die Arme und tröstete sie. Nie wieder sagte sie ein böses Wort über die Liebe der Prinzessin für den bösen Prinzen. Immer wollte sie bei ihr sein und alles tun, damit deren Herz genese. Die Prinzessin entschied sich, das Kind zu bekommen, und in dem Moment, als ihre Freundin ihr versprach, immer an ihrer Seite zu bleiben, verflog all ihre Angst. Sie entschied auch, dass sie den Prinzen nicht wiedersehen wollte. Er war so böse, er hatte weder sie noch das Kind verdient.«

»Aber es ist doch a-auch s-sein Kind«, sagte Lina.

»Es ist auch sein Kind, das stimmt.«

»Es ist u-ungerecht.«

»Das mag sein.«

»W-Weiß der Prinz v-von dem Kind?« Ich hörte Linas Herz schlagen.

»Nein«, antwortete ich, »aber die Prinzessin kam mit der Hilfe ihrer eigenen Untertanen, ihrer Mutter und ihrer Freundin ohne den Prinzen zurecht und wollte es auch dabei belassen. Sie alle gaben dem Kind so viel Liebe, wie sie konnten, und schirmten es gegen das feindliche Reich ab, bis es stark genug wurde, selbst Nasen zu brechen. Denn das Wichtigste war, dass das Kind ein Kind der Liebe war, in Liebe empfangen und geboren und von Liebe umgeben.«

»U-Und die Prinzessin h-hat den Pr-Prinzen nie w-wieder gesehen?«

»Von seiner hundertsten Schlacht kam er nicht wieder nach Hause. Die Prinzessin hörte, dass er verhaftet worden war, und seitdem hat sie ihn nicht mehr gesehen.«

»Vielleicht k-kommt er w-wieder, um das Kind zu holen?«, murmelte Lina ängstlich.

»Nein, denn alle werden es beschützen!«

»Alle?«

»Ja«, ich drückte Lina ganz fest an mich, »alle!«

4

Am folgenden Sonntag pellte ich mich schon um sieben Uhr aus dem Bett, vorsichtig, ohne Lina zu wecken, und schlüpfte in meine schweinchenrosa Jogginghose mit dem Berlin-Schriftzug und in ein besonderes Shirt.