9,99 €

Mehr erfahren.

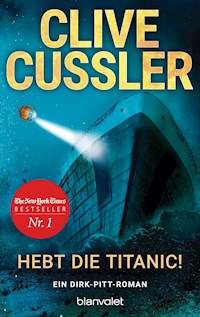

- Herausgeber: Blanvalet Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Die Dirk-Pitt-Abenteuer

- Sprache: Deutsch

Dirk Pitts größter Erfolg – und seine größte Niederlage!

Während der Kalte Krieg auf seinem Höhepunkt ist, entwickeln die USA die ultimative Verteidigungswaffe. Doch für deren Einsatz ist das extrem seltene Element Byzanium unverzichtbar, und es gibt nur einen Ort, an dem bestätigt ein Vorrat lagert: an Bord der 1917 gesunkenen Titanic. Der junge Marineingenieur Dirk Pitt erhält den Auftrag, den berühmten Luxusliner und das Byzanium zu bergen. Der hohe Druck unter Wasser, tückische Eisberge und ein herannahender Sturm machen die Lösung seiner Aufgabe fast unmöglich. Noch dazu hat die Sowietunion von Pitts Plänen erfahren, und ihre Agenten setzen alles daran, die Mission zu sabotieren. Dirk Pitt und sein Team müssen alles riskieren, um die sowietische Vorherrschaft zu verhindern …

Verpassen Sie nicht die rasante Vorgeschichte, den Isaac-Bell-Roman »Die Titanic-Verschwörung«, der im August 2019 erstmals auf Deutsch erscheint.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 384

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Clive Cussler

Hebt die Titanic!

Roman

Übersetzt von Werner Gronwald

Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel

»Raise the Titanic!« bei Viking Press, New York.

1. Auflage

E-Book-Ausgabe 2015 bei Blanvalet, einem Unternehmen der

Verlagsgruppe Random House GmbH, München.

Copyright © der Originalausgabe 1976 by Clive Cussler

All rights reserved throughout the world.

By arrangement with Peter Lampack Agency, Inc.

551 Fifth Avenue, Suite 1613 New York, NY 10176 - 0187 USA

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1977 by Blanvalet

Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter

Verwendung von Motiven von Shutterstock.com

HK · Herstellung: sam

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN: 978-3-641-15220-8

www.blanvalet.de

April 1912: Vorspiel

Ein Albtraum ängstigte den Mann in Luxuskabine 33, A-Deck. Ruhelos, mit schweißfeuchtem Gesicht wälzte er sich in seinem schmalen Kajütbett. Er war nicht größer als ein Meter fünfundfünfzig: mit schütterem, weißem Haar und einem glatten Gesicht, dem nur die dunklen, buschigen Brauen einen markanten Zug gaben. Die Finger seiner auf der Brust verkrampften Hände zuckten in nervösem Rhythmus. Seine Haut war kränklich bleich und seine Augen dunkel umrändert. Obwohl er in zehn Tagen erst vierunddreißig Jahre alt wurde, wirkte er wie ein Mann in den Fünfzigern.

Der körperliche und geistige Stress der vergangenen fünf Monate hatte ihn bis an den Rand des Wahnsinns getrieben. In den Stunden der Wachheit verirrten sich seine Gedanken in düsteren Labyrinthen, und er verlor jeden Sinn für Zeit und Wirklichkeit. Immer wieder musste er sich ins Bewusstsein rufen, wo er war und welchen Tag man schrieb. Er trieb dem Wahnsinn entgegen: langsam, aber unentrinnbar, und das Schlimmste daran war, dass er es genau wusste.

Seine bebenden Lider öffneten sich, und er richtete den Blick auf den reglosen Ventilator an der Decke der Kabine. Als er mit den Händen unwillkürlich über sein Gesicht strich, spürte er die Bartstoppeln von vierzehn Tagen. Auch ohne hinzuschauen, wusste er, dass seine Kleidungsstücke verschmutzt, zerknüllt und durchgeschwitzt waren. An Bord des Schiffes hätte er als Erstes baden und sich umziehen sollen. Stattdessen hatte er sich in seine Koje geworfen und nahezu drei Tage geschlafen: von Albträumen heimgesucht, aus denen er gelegentlich in einen halbwachen Dämmerzustand emportauchte, um nur noch tiefer in die Abgründe seiner Angstvisionen hinabzustürzen.

Es war spät am Sonntagabend, und das Schiff sollte New York erst in mehr als fünfzig Stunden am Mittwochmorgen erreichen.

Er versuchte sich einzureden, dass er jetzt außer Gefahr war. Es gelang ihm nicht, obwohl die Beute, die so viele Leben gekostet hatte, absolut sicher verstaut lag. Zum hundertsten Mal tastete er an seine Westentasche, und als er den Schlüssel dort spürte, schloss er wieder die Augen.

Später wusste er nicht, wie lange er im Halbschlaf gedöst hatte. Irgendetwas weckte ihn plötzlich. Es war kein lauter Ton oder eine heftige Bewegung, sondern ein Gefühl wie ein leichtes Erdbeben und ein merkwürdiges Schaben und Knirschen irgendwo tief unter seiner Steuerbordkabine. Er richtete sich steif auf und schwang die Füße auf den Boden. Einige Minuten vergingen, ehe er das Fehlen des üblichen Vibrierens spürte und den Grund dafür erkannte: Die Maschinen standen still. Er lauschte, aber es war nichts zu hören als gedämpftes Stimmengewirr aus den angrenzenden Kabinen.

Eisiges Unbehagen beschlich ihn. Unter anderen Umständen hätte er vielleicht den Stillstand der Maschinen einfach ignoriert und sich wieder schlafen gelegt. Aber er war einem Nervenzusammenbruch nahe, und seine Sinne reagierten überempfindlich. Drei Tage in seiner Kabine ohne Essen und Trinken und nur den entsetzlichen Erinnerungen an die Geschehnisse der vergangenen fünf Monate ausgeliefert: das hatte die Glut des Wahnsinns in seinem zermürbten Geist noch stärker angeschürt.

Er schloss die Tür auf und ging taumelig den Gang entlang zur Haupttreppe. Leute kamen fröhlich plaudernd aus den Gesellschaftsräumen und gingen in ihre Kabinen. Über dem mittleren Treppenabsatz hing eine Prunkuhr aus Bronze, flankiert von zwei flachen Relieffiguren.

Die vergoldeten Zeiger deuteten auf 11 Uhr 51.

Unten an der Treppe stand ein Steward neben einem Zierleuchter und blickte etwas verächtlich zu dem schäbigen Passagier hinauf, der sich in diese luxuriöse Umgebung mit Orientteppichen und 1.-Klasse-Passagieren in Abendkleidung nur verirrt zu haben schien.

»Die Maschinen … sie laufen nicht mehr«, sagte der Mann aus Kabine 33 unruhig.

»Wahrscheinlich muss nur eine Kleinigkeit repariert werden, Sir«, antwortete der Steward. »Schließlich ist es eine Jungfernfahrt. Da passieren immer kleine Pannen. Kein Grund zur Besorgnis. Das Schiff ist unsinkbar.«

»Es besteht aus Stahl und kann daher auch untergehen.« Er unterdrückte ein nervöses Gähnen. »Ich werde mich mal draußen umschauen.«

Der Steward machte ein bedenkliches Gesicht. »Das würde ich nicht empfehlen, Sir. Es ist furchtbar kalt draußen.«

Der Mann in dem zerknüllten Anzug zuckte mit den Schultern. Er war an Kälte gewöhnt. Wortlos wandte er sich ab, stieg eine Treppe hinauf und trat durch eine Tür auf die Steuerbordseite des Bootsdecks hinaus. Unwillkürlich biss er die Zähne zusammen. Die Temperatur dicht unter null Grad traf ihn nach den drei Tagen in der warmen Geborgenheit seiner Kabine wie ein Eishauch. Es war vollkommen windstill – nur diese beißende Kälte hing reglos unter dem wolkenlosen Nachthimmel.

Er trat an die Reling und schlug seinen Jackenkragen hoch. Das Meer tief unter ihm war schwarz und ruhig wie ein Teich. Ein Blick nach beiden Seiten zeigte ihm, dass das Bootsdeck vom Dach über dem Rauchzimmer der 1. Klasse bis zum Steuerhaus vor den Offiziersquartieren völlig leer war. Rauch kräuselte aus den drei vorderen der vier riesigen gelbschwarzen Schornsteine. Aus den Fenstern des Salons und Lesezimmers fiel Lichtschein, der Behaglichkeit, Wärme und Menschennähe suggerierte.

Die weiße Gischt unten am Rumpf wurde dunkler und verschwand, als das Schiff langsam Fahrt verlor und fast lautlos unter dem Sternenhimmel dahintrieb. Der Schiffszahlmeister kam aus der Offiziersmesse und spähte über die Reling.

»Warum haben wir gestoppt?«

»Wir sind gegen etwas gestoßen«, antwortete der Zahlmeister, ohne den Kopf zu wenden.

»Ist es schlimm?«

»Höchst unwahrscheinlich, Sir. Falls irgendwo ein Leck ist, werden die Pumpen schon damit fertig.«

Urplötzlich brach ein Dröhnen aus den acht Dampfablassrohren. Es klang wie das Donnerrollen vieler gleichzeitig durch einen Tunnel rasender Lokomotiven, und schon als er unwillkürlich die Hände an die Ohren presste, erkannte der Passagier aus Kabine 33 den Grund dafür. Er war technisch bewandert und wusste, dass der überflüssige Dampf aus den jetzt sehr langsam arbeitenden Maschinen durch die Entlastungsventile abgeblasen wurde. Das schreckliche Getöse machte ein weiteres Gespräch mit dem Zahlmeister unmöglich. Der Passagier wandte sich ab und sah Matrosen auf das Bootsdeck eilen. Das Unbehagen, das er schon in der Kabine gespürt hatte, steigerte sich zu lähmendem Entsetzen, als er beobachtete, wie die Matrosen die Persennings von den Rettungsbooten abzustreifen begannen und die Taue zu den Davits freimachten.

Das Donnern aus den Dampfablassrohren wurde zu dumpfem Grollen und verhallte zischend, während der Mann immer noch dastand und die Reling umklammert hielt: wie gelähmt von jener Erkenntnis, die all seine Mühen, seine Verbrechen und seine Hoffnungen so absolut sinnlos und lächerlich erscheinen ließ. Er bemerkte es kaum, dass kleine Gruppen von Passagieren in einer seltsam gedämpften Art von Verwirrung auf dem Bootsdeck umherzuirren begannen.

Ein junger Schiffsoffizier tauchte auf. Er war Anfang Zwanzig, hatte das typisch englische Milchgesicht und den typisch englischen Gesichtsausdruck von gelangweilter Blasiertheit.

»Verzeihung, Sir«, sagte er und tippte dem Passagier auf die Schulter. »Sie müssen Ihre Schwimmweste anziehen.«

Der Mann drehte sich langsam um. »Wir sinken, nicht wahr?« Sogar in der Dunkelheit spürte der Offizier die wahnsinnsstarre Intensität des Blicks. Er zögerte einen Moment und nickte.

»Das Wasser dringt schneller ein, als die Pumpen es bewältigen können.«

»Wie viel Zeit bleibt uns noch?«

»Schwer zu sagen. Noch etwa eine Stunde, wenn das Wasser nicht an die Kessel herankommt.«

»Was ist passiert? Es war kein Schiff in der Nähe.«

»Wir haben einen Eisberg gerammt. Der Rumpf hat einen Riss unter der Wasserlinie. So ein verdammtes Pech.«

Der Mann packte den Arm des Offiziers. »Ich muss in den Laderaum«, sagt er wild entschlossen.

»Fast unmöglich, Sir. Der Postraum im F-Deck ist überflutet, und das Gepäck wird bereits in den Laderaum hinuntergespült.«

»Sie müssen mich hinbringen – Sie müssen!«

Der Offizier versuchte seinen Arm freizuschütteln, aber die Finger krallten sich eisern fest. »Unmöglich, Sir! Ich habe Befehl, mich um die Rettungsboote an dieser Seite zu kümmern.«

»Das kann auch ein anderer Offizier tun.« Der Mann sprach leise, aber mit fanatischer Eindringlichkeit. »Sie werden mich zum Laderaum hinunterführen.«

Und als der Offizier den harten Druck einer Pistolenmündung an seinem Unterleib spürte, wurde ihm schockartig klar, dass er es offenbar tatsächlich mit einem Verrückten zu tun hatte.

»Los! Führen Sie mich hinunter«, sagte der Mann leise, aber mit unüberhörbarer Drohung. »Sonst bleibt Ihnen überhaupt keine Chance, den Untergang vielleicht zu überleben.«

Der Offizier starrte auf die Waffe hinunter und wieder in das Gesicht des Mannes. In einer anderen Situation hätte er vielleicht an Widerstand gedacht. Aber nicht jetzt – nicht hier, wo ohnehin Sicherheit und Ordnung im Chaos einer wahnsinnigen Panik zu zerbrechen begannen.

»Ich kann es nur versuchen«, sagte der junge Offizier in dumpfer Resignation.

»Dann tun Sie es!« Die Stimme des Passagiers wurde lauter, schärfer. »Und machen Sie keinen Unsinn. Ich bin immer dicht hinter Ihnen. Eine falsche Bewegung, und Sie brauchen sich nicht mehr um irgendein Rettungsboot zu kümmern.«

Er schob die Pistole in seine Jackentasche und hielt die Mündung an den Rücken des Offiziers gepresst. Ohne Schwierigkeiten konnten sie sich ihren Weg noch durch die Menge bahnen, die jetzt bereits das Bootsdeck zu füllen begann. Die Atmosphäre hatte sich schlagartig verändert. Es gab keine Passagiere verschiedener Klassen mehr: nur noch Menschen voller Todesfurcht. Die Stewards bewahrten als einzige Gelassenheit, während sie die weißen Schwimmwesten verteilten.

Die Notsignale der Leuchtraketen zischten empor, aber sie schimmerten schwach und wirkungslos in der Dunkelheit und Weite der Nacht. Nur die Szenen an Deck erhellten die Leuchtraketen mit unwirklicher, blitzlichtartiger Grellheit: Männer, die mit gespielter Ruhe und Hoffnungsfreudigkeit ihre Frauen und Kinder in die Rettungsboote hoben – Abschiedsworte, Umarmungen und letzte Küsse. Die gespenstische Unwirklichkeit dieser Szenen wurde noch verstärkt vom Aufmarsch der achtköpfigen Bordkapelle, deren Schwimmwesten einen grotesken Kontrast zu den Instrumenten schufen. Es war ein makaber-komisches Schauspiel, als die Kapelle jetzt Irving Berlins Alexander’s Ragtime Band zu spielen begann und die forcierte Fröhlichkeit der Melodie so lächerlich und leer in der Unermesslichkeit des Meeres verhallte.

Vom drohenden Druck der Pistolenmündung vorwärtsgetrieben, drängte sich der Schiffsoffizier durch das Gewimmel der Passagiere, die immer hastiger zu den Rettungsbooten emporstrebten. Die Neigung zum Bug hinunter wurde jetzt spürbarer.

Treppab fiel es den beiden schwerer, die Balance zu halten.

Am B-Deck holten sie einen Aufzug und fuhren zum D-Deck hinunter.

Der Offizier warf einen schnellen Blick über die Schulter auf den Mann, dem er auf Gedeih und Verderb ausgeliefert war. Einen Moment trafen sich ihre Augen, und das flackernde Glimmen des Wahnsinns wurde für kurze Zeit von einer Regung des Mitleids gedämpft.

»Machen Sie sich keine Sorgen …«

»Bigalow, Sir.«

»Keine Bange, Bigalow. Sie schaffen es schon noch, bevor der Kasten untergeht.«

»In welche Abteilung der Laderäume wollen Sie?«

»Die Tresorkammer in Abteilung eins, G-Deck.«

»Das G-Deck ist bestimmt schon überflutet.«

»Darüber werden wir uns an Ort und Stelle informieren.«

Er machte eine auffordernde Geste mit der Waffe in seiner Jackentasche, als die Lifttüren aufglitten. Sie traten auf den Gang hinaus und bahnten sich ihren Weg durch eine immer wilder dahinhastende Menge. Schreie, Rufe, Flüche ringsumher. Von Angst und Panik verzerrte Gesichter, und alle nur von einem Gedanken vorwärtsgetrieben: nach oben – nach oben – heraus aus dieser riesigen Grabkammer aus Eisen und Stahl.

Das Menschengewimmel lichtete sich, als die beiden die zum E-Deck führende Treppe erreichten. Sie blieben stehen und starrten auf die Flut hinunter, die tückisch langsam die Stufen emporschwemmte. Unter Wasser brannten noch einige Lichter in gespenstisch grünlichem Schimmer.

»Es hat keinen Sinn«, sagte der Offizier mit erzwungener Ruhe. »Sie sehen ja selbst.«

»Gibt es keinen anderen Weg?«

»Die wasserdichten Türen sind gleich nach dem Zusammenstoß geschlossen worden. Wir könnten es die Notleitern hinunter versuchen.«

»Also weiter.«

Es wurde zu einem Wettlauf gegen die steigende Flut: durch ein Labyrinth enger Gänge und Stahltunnel, die unter ihren Schritten hallenden Sprossen der Notleitern hinab in die Tiefe. Bigalow wandte sich am Fuß einer Leiter zur Seite, hob einen runden Lukendeckel und spähte durch die Öffnung. Überraschenderweise stand das Wasser unten im Ladedeck nur knietief.

»Hoffnungslos«, log er. »Es ist überflutet.«

Der Passagier schob ihn mit der freien Hand beiseite und spähte selbst hinunter.

»Für meine Zwecke ist es noch trocken genug«, sagte er und machte mit der Pistole, die er jetzt nicht mehr verborgen halten musste, eine gebieterische Geste. »Gehen Sie voran.«

Die Deckenbeleuchtung brannte noch. Unten empfing sie die eisige Kälte des Wassers. Sie torkelten und stapften wie Betrunkene durch die Flut, die jeden ihrer Schritte hemmte und die Eiseskälte von den Beinen betäubend schnell in ihre Körper emportrieb. Endlich waren sie vor der Tresorkammer. Es war ein mächtiger Würfel von zweieinhalb Metern mit Wänden aus zwölf Zoll dickem Belfast-Stahl mitten in diesem Abteil der Laderäume.

Der Mann zog den Schlüssel aus seiner Westentasche und schob ihn in den Schlitz. Das Schloss war neu und schwer beweglich, aber schließlich rasteten die Zuhalterungen mit hörbarem Klicken aus. Er schob die dicke Tür auf und trat in die Panzerkammer. Dann wandte er sich um und lächelte zum ersten Mal. »Vielen Dank für Ihre Hilfe, Bigalow. Gehen Sie jetzt lieber wieder hinauf. Sie haben noch Zeit.«

Bigalow starrte ihn ungläubig an. »Sie wollen hierbleiben?«

»Ja, ich bleibe, ich habe acht gute und treue Männer ermordet. Mit dieser Schuld kann ich nicht länger leben.« Er sagte das ohne jedes Pathos, aber mit einer von Verzweiflung und Wahnsinn gelenkten Entschlossenheit. »Es ist endgültig vorbei und erledigt. Alles.«

Bigalow versuchte zu sprechen, aber seine Stimme versagte. Der Passagier nickte ihm noch einmal mit einem gespenstisch starren Lächeln zu und begann die Stahltür zuzuschieben.

»Gott sei Dank für Southby«, sagte er.

Und dann war er allein – in der undurchdringlichen Schwärze der Stahlkammer.

Bigalow gewann den Wettlauf gegen die steigende Flut. Sekunden vor dem Untergang des Schiffs erreichte er das Bootsdeck und warf sich über die Reling.

Als der riesige Ozeandampfer versank, entfaltete sich der schlaff an der hinteren Mastspitze hängende rote Wimpel mit dem weißen Stern noch einmal beim Berühren der Wasserfläche als ein letzter Gruß an fünfzehnhundert Männer, Frauen und Kinder, die in dem eisigen Wasser ihr Grab fanden.

In blindem Instinkt griff Bigalow nach dem hinabgleitenden Wimpel. Bevor ihm die Verrücktheit dieser Tat klar wurde, fühlte er sich schon unter Wasser gezogen. Trotzdem hielt er den Wimpel in verzweifeltem Starrsinn fest. Er war schon fast sechs Meter unter Wasser, ehe die Taukränze des Wimpels aus der Halterung gerissen wurden und die Flagge ihm gehörte. Jetzt erst kämpfte er sich durch die ihn umfließende Schwärze empor. Es schien eine Ewigkeit zu dauern, ehe er an die Oberfläche tauchte und keuchend Luft in seine gequälten Lungen sog. Sein erster Gedanke war: Der Sog des sinkenden Schiffes wird mich in die Tiefe reißen.

Mit dem Wimpel in der einen Hand machte er ungeschickte Schwimmstöße vom Schiff weg. Aber das hätte ihm kaum etwas genützt, wenn sich nicht der tödliche Sog an einer anderen Stelle befunden hätte.

Das eiskalte Wasser spülte fast die letzte Lebenskraft aus seinem Körper. Noch weitere zehn Minuten in dieser erbarmungslosen Umklammerung, und er wäre lediglich ein statistisches Opfer mehr dieses schrecklichen Unglücks gewesen.

Ein Tau rettete ihn. Seine Hand streifte dagegen, und die steifen Finger umklammerten unwillkürlich das nachschleppende Tau eines gekenterten Bootes. Mit dem letzten Funken von verlöschendem Lebenswillen klammerte er sich an das Dollbord des umgeschlagenen Boots. Mit dreißig anderen Männern durchlitt er noch einmal alle Qualen der Todesangst und Kälte, bis sie vier Stunden später von einem anderen Schiff gerettet wurden.

Der grausige Chor von Hilferufen Hunderter von Ertrinkender würde die meisten Überlebenden für immer in ihrer Erinnerung verfolgen. Aber in Bigalows Geist nistete sich noch eine andere grausige Erinnerung ein: die Erinnerung an den Mann, dessen selbstgewählte Grabkammer der Tresorraum des Schiffes war.

Wer war dieser Mann?

Und wer waren die acht Männer, die er angeblich ermordet hatte?

Welches Geheimnis barg der Tresorraum?

Das waren Fragen, die Bigalow immer wieder beunruhigen und heimsuchen würden: all die sechsundsiebzig Jahre bis zu seinen letzten Lebensstunden.

1: Projekt Sizilien

Juli 1987

1

Der Präsident schwang sich in seinem Drehsessel herum und starrte verdrossen aus dem Fenster des ovalen Büros. Er hasste sein Amt mit einer Leidenschaft, deren er sich nicht für fähig gehalten hätte. Wann das begonnen hatte, wusste er: an jenem Morgen, als ihm das Aufstehen schwergefallen war. Das war immer das erste Alarmzeichen: die lähmende Furcht, sich den Pflichten des Tages zu stellen.

Wie schon oft seit seinem Amtsantritt fragte er sich, weshalb er eigentlich so lange und verbissen um diese undankbare Würde gekämpft hatte. Seine politische Laufbahn hatte ihn Freunde und eine zerbrochene Ehe gekostet. Und unmittelbar nach Ablegung des Amtseids war seine Stellung fast gleichzeitig erschüttert worden durch einen Skandal im Finanzministerium, einen Streik des Flughafenpersonals im ganzen Lande und einen feindseligen Kongress, der im Laufe der Zeit jeden im Weißen Haus residierenden Präsidenten das Misstrauen gelehrt hatte. Seine beiden letzten Vetos waren von der Kongressmehrheit überstimmt worden, und das steigerte noch seine Amtsmüdigkeit.

Ein Glück, dass er sich nicht einer weiteren Wahl stellen musste. Es erschien ihm immer noch als eine Art Wunder, dass er überhaupt zwei Amtszeiten gewinnen konnte. Denn er hatte so ungefähr alle politischen Tabus gebrochen, die für einen erfolgreichen Kandidaten seit eh und je unerlässlich waren. Er war geschieden, ging nicht zur Kirche, rauchte in aller Öffentlichkeit Zigarren und trug außerdem einen großen Schnurrbart.

In achtzehn Monaten würde seine zweite Amtszeit vorüber sein. Dieser Gedanke tröstete ihn – und die Vision eines freiwilligen Exils, das er dann an Bord einer Jacht im Südpazifik genießen würde. Er schloss die Augen, um die Vision deutlicher werden zu lassen. In diesem Moment öffnete sein Assistent die Tür und räusperte sich.

»Verzeihung, Mr. Präsident, aber Mr. Seagram und Mr. Donner warten.«

Der Präsident schwenkte zu seinem Schreibtisch zurück und fuhr sich durch sein dichtes silbergraues Haar. »Gut, lassen Sie sie herein.«

Seine Laune besserte sich. Für Gene Seagram und Mel Donner war der Präsident immer zu sprechen. Sie waren die Planungsleiter der Meta-Abteilung: einer Gruppe von Wissenschaftlern, die ganz geheim an bisher noch nie untersuchten Forschungsprojekten arbeiteten – an Projekten, die den jetzigen Stand der Technologie sprunghaft um zwanzig bis dreißig Jahre vorantreiben sollten.

Die Meta-Abteilung war ein eigenes Geistesprodukt des Präsidenten. Schon im ersten Jahr seiner Amtszeit hatte er das Projekt geplant und dazu mit allen möglichen Manipulationen den unbegrenzten Geheimfonds benutzt. Eine kleine Gruppe von ihm persönlich ausgewählter Männer mit glänzenden Fähigkeiten und Forschungsdrang bildeten den Kern der Abteilung. Insgeheim war er sehr stolz auf sein Werk. Sogar der CIA und das Nationale Sicherheits-Amt wussten nichts von dessen Existenz. Es war immer sein Traum gewesen, die finanzielle Grundlage für eine Gruppe von Forschem zu schaffen, die ihr Wissen und ihre Talente der Planung und Durchführung von Phantasieprojekten widmeten, bei denen die Erfolgschancen eins zu einer Million standen. Sein Gewissen wurde nicht im Geringsten von der Tatsache belastet, dass die Meta-Abteilung fünf Jahre nach ihrer Gründung noch völlig erfolglos arbeitete. Die Begrüßung ohne Händeschütteln war fast freundschaftlich formlos. Seagram öffnete eine abgegriffene Lederaktenmappe und entnahm ihr einen Faltdeckel mit Luftaufnahmen. Er breitete die Fotos auf dem Schreibtisch aus und deutete auf einige Gebiete, die auf den durchsichtigen Deckblättern umkreist waren.

»Die Bergregion im oberen Teil der Insel Nowaja Semlja nördlich vom russischen Festland. Alle Messdaten unserer Satellitensensoren errechnen für dieses Gebiet eine schwache Möglichkeit.«

Der Präsident stieß einen leisen Fluch aus. »Jedes Mal, wenn wir etwas entdecken, muss das in der Sowjetunion oder einem anderen unerreichbaren Gebiet liegen.« Er ließ seinen Blick über die Fotos gleiten und wandte sich Donner zu. »Die Erde ist doch recht groß. Sicherlich gibt es noch andere erfolgversprechende Gebiete.«

Donner schüttelte den Kopf. »Tut mir leid, Mr. Präsident, aber Geologen sind auf der Suche nach Byzanium, seit Alexander Beesley dessen Existenz im Jahre 1902 entdeckt hat.«

»Die Radioaktivität von Byzanium ist so extrem hoch, dass nur noch winzige Reste davon irgendwo auf den Kontinenten vorhanden sein können«, erklärte Seagram. »Was wir über dieses Element ermitteln konnten, haben wir aus den kleinen, künstlich hergestellten Partikeln errechnet.«

»Kann man denn nicht auf künstlichem Wege eine größere Menge des Elements herstellen und lagern?«, fragte der Präsident.

»Nein, Sir«, antwortete Seagram. »Das langlebigste Teilchen, das wir in einer sehr energiereichen Beschleunigungsanlage herstellen konnten, zerfiel in weniger als zwei Minuten.«

Der Präsident lehnte sich zurück und sah Seagram nachdenklich an. »Wie viel brauchen Sie, um Ihr Programm zu vollenden?«

Seagram sah Donner an und dann den Präsidenten. »Sie wissen ja, Mr. Präsident, dass wir noch im Versuchsstadium sind …«

»Wie viel brauchen Sie?« wiederholte der Präsident.

»Nach meiner Schätzung etwa zweihundertfünfzig Gramm.«

»Ich verstehe.«

»Das ist lediglich die Menge, die wir zur vollständigen Prüfung des Plans brauchen«, ergänzte Donner. »Weitere sechstausendzweihundert Gramm wären etwa nötig, um voll einsatzfähige Anlagen an strategischen Punkten rings um unsere Grenzen zu schaffen.«

Der Präsident machte eine Geste der Resignation. »Also müssen wir dieses Projekt abschreiben und uns mit etwas anderem beschäftigen.«

Seagram war groß und hager, und abgesehen von seiner großen eingedrückten Nase hätte man diesen Mann mit seinem ruhigen, höflichen Benehmen fast für einen Doppelgänger eines bartlosen Abe Lincoln halten können.

Donner sah vollkommen anders aus als Seagram. Er war klein und schien fast so breit wie hoch zu sein. Sein Haar war weizenblond, seine Augen leuchteten melancholisch, und sein Gesicht wirkte ständig verschwitzt. Er begann schnell und beschwörend eifrig zu sprechen. »Projekt Sizilien ist der Vollendung zu nahe, als dass wir es begraben und vergessen sollten. Ich rate dringend, es weiterzuführen. Wir sind auf der Suche nach etwas fast Unmöglichem, aber falls wir es finden … mein Gott, Sir, die Konsequenzen würden phantastisch sein.«

»Dann machen Sie Vorschläge«, sagte der Präsident ruhig.

Seagram holte tief Atem und ging beherzt aufs Ganze. »Als Erstes würden wir Ihre Genehmigung zur Errichtung der notwendigen Anlagen brauchen. Zweitens die notwendigen Geldmittel. Und drittens die Unterstützung und Hilfe des Nationalen Unterwasser- und Marine-Amts.«

Der Präsident runzelte die Stirn. »Die beiden ersten Anforderungen sind verständlich, aber was hat NUMA damit zu tun?«

»Wir werden heimlich erfahrene Mineralogen auf Nowaja Semlja einschleusen müssen. Eine ozeanographische Expedition im Umkreis der Insel würde die beste Tarnung für unsere Aufgabe sein.«

»Wie lange brauchen Sie zur Prüfung des Plans und zum Aufbau der Anlagen?«

»Etwa sechzehn Monate«, antwortete Donner, ohne zu zögern.

»Und wie weit können Sie die Vorbereitungen ohne Byzanium treiben?«

»Bis dicht an die Schlussphase«, antwortete Donner.

Der Präsident lehnte sich zurück und betrachtete die Schiffsglocke, die seine massive Schreibtischplatte zierte. Er schwieg fast eine Minute und sagte dann: »Wie ich das sehe, Gentlemen, soll ich Ihnen also ein unbewiesenes, unerprobtes und kompliziertes Projekt mit vielen Millionen Dollar vorfinanzieren. Eine Anlage, die nicht funktionsfähig ist, weil uns das wichtigste Material dazu fehlt. Und das wiederum müssen wir womöglich einer uns nicht freundlich gesonnenen Nation stehlen.«

Seagram hantierte mit seiner Mappe, und Donner nickte nur.

»Können Sie mir nun noch verraten, wie ich einem wissbegierigen und knausrigen Liberalen im Kongress ein Netz dieser Anlagen rings um unser Land erkläre?«

»Das ist der Vorteil dieses Projekts«, sagte Seagram. »Die Anlagen sind klein und unauffällig. Die Computer haben errechnet, dass ein Gebäude am Rande eines kleinen Kraftwerks vollkommen ausreichend ist. Weder die russischen Himmelsspione noch ein in der Nähe lebender Farmer werden etwas Auffälliges entdecken.«

»Warum wollen Sie das Projekt Sizilien unbedingt weiterführen, bevor Sie Ihrer Sache völlig sicher sind?«

»Es ist ein kalkuliertes Risiko, Sir«, antwortete Donner. »Wir rechnen damit, dass uns innerhalb der nächsten sechzehn Monate der Durchbruch gelingt und wir Byzanium im Labor herstellen können oder dass wir irgendwo auf der Erde inzwischen eine Ablagerung dieses Elements finden und ausbeuten können.«

»Selbst wenn wir zehn Jahre dazu brauchen, würden wir die Anlagen inzwischen jederzeit funktionsbereit haben«, flocht Seagram ein. »Wir würden lediglich Zeit verlieren.«

Der Präsident stand auf. »Gentlemen, ich billige Ihren etwas utopischen Plan: aber unter einer Bedingung. Sie haben genau achtzehn Monate und zehn Tage Zeit. Dann übernimmt nämlich ein neuer Mann mein Amt. Es wäre also sehr erfreulich, wenn Sie mich inzwischen mit greifbaren Ergebnissen überraschen könnten.«

Die beiden Männer vor dem Schreibtisch waren kurze Zeit sprachlos vor Erleichterung.

Schließlich konnte Seagram sagen: »Vielen Dank, Mr. Präsident. Auf irgendeine Weise werden wir es schaffen und fündig werden. Darauf können Sie sich verlassen.«

»Gut. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück. Aber seien Sie vorsichtig. Ich möchte keine solche Spionagepanne wie seinerzeit Eisenhower mit dem U-2-Aufklärungsflugzeug erleben. Verstanden?«

Bevor Seagram und Donner antworten konnten, hatte er sich abgewandt und das Büro durch eine Seitentür verlassen.

Donners Chevrolet passierte die Torkontrollen des Weißen Hauses. Er ordnete sich in den fließenden Verkehr ein und fuhr über den Potomac nach Virginia.

»Wir haben Glück gehabt«, sagte Seagram. »Das ist dir doch klar?«

»Wem sagst du das. Wenn er gewusst hätte, dass wir schon vor zwei Wochen einen Mann auf russisches Gebiet geschickt haben, dann wäre unser lieber Präsident ganz schön in Fahrt geraten.«

»Die Gefahr besteht immer noch«, sagte Seagram wie im Selbstgespräch. »Falls NUMA unseren Mann nicht herausholen kann.«

2

Sid Koplin glaubte sterben zu müssen.

Seine Augen waren geschlossen, und sein Blut befleckte den Schnee. Während er langsam zu Bewusstsein kam, zuckten grelle Schmerzesblitze durch sein Gehirn, und ein Gefühl von Übelkeit stieg würgend in seiner Kehle hoch. Er hatte eine Kugel abbekommen, oder waren es zwei? Das wusste er nicht genau.

Langsam öffnete er die Augen, wälzte sich herum und richtete sich auf Händen und Knien auf. In seinem Kopf tobte ein rasender Schmerz, und als er mit einer Hand hinauftastete, fühlte er geronnenes Blut auf einer Wunde über der linken Schläfe. Die Wunde war außen durch die Kälte betäubt und schmerzlos. Aber die Stelle, an der ihn die andere Kugel dicht unterhalb der Rippen an der linken Seite getroffen hatte, tat höllisch weh, und er spürte die klebrige Wärme des Bluts, das unter seiner Kleidung an Schenkeln und Beinen hinabrann.

Eine Salve aus einer Schnellfeuerwaffe warf hallende Echos von den Bergwänden zurück. Koplin spähte umher, sah jedoch nichts als den von arktischem Wind gepeitschten Vorhang von wirbelndem Schnee. Ein weiterer Feuerstoß schmetterte durch die eisige Kälte. Nach seiner Schätzung war der Schütze nur etwa hundert Meter entfernt. Ein sowjetischer Soldat auf Streifendienst feuerte offenbar blindlings durch den Schneesturm, in der vagen Hoffnung, ihn noch einmal zu treffen.

Koplin hatte alle Hoffnung aufgegeben, die kleine Bucht noch zu erreichen, in der sein Boot verankert lag. In seinem jetzigen Zustand hätte er auch nie die achtzig Kilometer aufs offene Meer hinaus zu dem wartenden ozeanographischen Forschungsschiff von NUMA fahren können.

Er sank in den Schnee zurück. Die Kugelwunden und der Blutverlust hatten ihn sehr geschwächt. Aber der Russe durfte ihn nicht finden. Das gehörte zu seiner Vereinbarung mit der Meta-Abteilung. Während er qualvoll langsam Schnee über seinen Körper zu scharren begann, glaubte er plötzlich durch das Heulen des Windes Hundegebell zu hören.

In diesem Moment sehnte Sid Koplin sogar seinen Tod herbei. Er war nur Professor der Mineralogie und kein Geheimagent mit Spezialausbildung. Sein vierzigjähriger Körper war der Belastung von scharfen Verhören bestimmt nicht gewachsen. Wenn er am Leben blieb, würden sie die Wahrheit in wenigen Stunden aus ihm herauspressen. Er schloss die Augen, und das Bewusstsein der Niederlage schmerzte ihn jetzt noch mehr als die Wunden.

Als er die Augen wieder öffnete, sah er den Kopf eines großen Hundes mit zottig weißem Fell über sich. Es war ein Komondor, ein ungarischer Schäferhund, der ihm mit gefletschten Zähnen an die Kehle wollte und mit Mühe von einem Sowjetsoldaten an der Leine zurückgehalten wurde. Der Mann blickte in mürrischer Teilnahmslosigkeit auf ihn herab: mit der linken Hand die Hundeleine haltend und in der Rechten die schussbereite Maschinenpistole.

Wie eine Vision tauchte in diesem Moment aus dem wirbelnden Schnee eine andere Gestalt auf. Ein leiser Knall ertönte, und der große Komondor fiel lautlos zur Seite. Der Russe ließ die Leine los und versuchte hastig, seine Waffe zu erheben. Der merkwürdig leise Knall wehte wieder mit dem Wind herüber, und aus einem kleinen Loch mitten auf der Stirn des Soldaten strömte plötzlich Blut. Sein Blick wurde glasig, und er brach neben dem Hund zusammen.

Koplin war zu erschöpft, um die Zusammenhänge zu begreifen. Er sah nur, wie ein Mann in grauem Parka aus dem Schneegestöber auftauchte und sich zu ihm hinabbeugte. Sein Gesicht war dunkel gebräunt und wirkte mit seinen kantigen Zügen fast ein wenig grausam. Aber aus seinen tief meergrünen Augen strömte im Gegensatz dazu intensive menschliche Wärme.

»Dr. Koplin, nicht wahr?«, fragte der Fremde, während er eine Pistole mit Schalldämpfer in die Tasche schob und sich in den Schnee kniete. »Sie brauchen jetzt als Erstes ärztliche Hilfe.«

»Wer sind Sie?«, fragte Koplin halb benommen.

Der Fremde nahm Koplin wie ein Kind auf die Arme, richtete sich auf und stapfte durch den Schnee den Berghang hinunter in Richtung der Bucht. »Mein Name ist Pitt«, sagte er. »Dirk Pitt.«

»Ich verstehe nicht … wo kommen Sie her?«

Koplin hörte die Antwort nicht mehr. Bewusstlosigkeit senkte sich wie ein dunkles Tuch über ihn und befreite ihn von allen Schmerzen.

3

Seagram hatte sich zum Mittagessen mit seiner Frau in einem kleinen Gartenrestaurant dicht bei der Capitol Street verabredet, und während er auf sie wartete, trank er einen Margarita-Cocktail. Natürlich kam sie – wie immer in ihrer achtjährigen Ehe – zu spät. Er winkte den Kellner heran und bestellte einen zweiten Drink.

Dana Seagram kam schließlich und war ein wenig atemlos, als sie sich ihm gegenübersetzte. In ihrem orangefarbigen Sweater und dem braunen Tweedrock wirkte sie jugendlich wie eine Collegestudentin. Sie war blond, und der Blick ihrer dunkelbraunen Augen verriet wache, spottlustige Intelligenz.

»Habe ich dich lange warten lassen?«, fragte sie lächelnd.

»Genau achtzehn Minuten«, antwortete er. »Etwa zwei Minuten länger als üblich.«

»Entschuldigung. Aber Admiral Sandecker hatte eine Stabsbesprechung anberaumt, und die zog sich länger als erwartet hin.«

»Was ist sein neuester Geistesblitz?«

»Ein neuer Flügel für das Marine-Museum. Er hat die Bewilligung und ist jetzt auf der Suche nach Ausstellungsstücken.«

»Was denn etwa?«

»Kleinere und größere Gegenstände, die aus berühmten Schiffen geborgen wurden.« Der Kellner servierte Seagrams Margarita, und Dana bestellte einen Daiquiri. »Es ist erstaunlich, wie rar diese Dinge sind. Ein oder zwei Rettungsgürtel von der Lusitania, ein Ventilator von der Maine und ein Anker von der Bounty, aber alles an verschiedenen Stellen.«

Er stieß ein spöttisches Lachen aus. »Verschwendung von Steuergeldern, nach meiner Meinung. Altes verrostetes Gerümpel in Glaskästen zur Schau stellen.«

Der Kleinkrieg war wieder einmal eröffnet.

»Die Restaurierung solcher Erinnerungsstücke aus Schiffen und Booten hat geschichtlichen Wert«, sagte Dana scharf.

»Hört, hört. Die Marinearchäologin spricht.«

»Scheint dir immer noch auf den Wecker zu gehen, dass deine Frau etwas aus sich gemacht hat.«

»Mir geht nur dein Hinterhofjargon auf den Wecker. Gehört das zur Emanzipation?«

»Jedenfalls besser als deine Kostümierung«, antwortete sie schlagfertig. »In diesem Anzug und mit deinem Studentenhaarschnitt der vierziger Jahre siehst du aus wie ein Handelsreisender aus Omaha.«

»In meiner Position kann ich mich nicht wie ein Hippie der sechziger Jahre anziehen.«

»Du meine Güte.« Sie seufzte theatralisch. »Warum konnte ich keinen Installateur oder Gartenarchitekten heiraten? Ausgerechnet in einen Physiker aus dem Mittelwesten musste ich mich verlieben.«

»Immerhin erfreulich zu wissen, dass du mich mal geliebt hast.«

»Ich liebe dich immer noch, Gene«, sagte sie, und ihr Blick wurde weich. »Die Entfremdung ist erst in den vergangenen zwei Jahren entstanden. Kaum sitzen wir am selben Tisch, müssen wir einander wehtun.« Sie griff nach seiner Hand. »Ist dir nicht klar, dass es unsere Berufe sind, die die Kluft zwischen uns geschaffen haben? Noch ist es nicht zu spät, Gene. Wir könnten beide kündigen und wieder ins Lehrfach gehen. Du mit deinem Diplom in Physik und ich in Archäologie: wir könnten leicht an vielen Universitäten lehren. Als wir uns kennengelernt haben, waren wir in derselben Fakultät. Erinnerst du dich noch? Das waren unsere glücklichsten Jahre.«

»Mach es uns nicht noch schwerer, Dana«, sagte er. »Ich kann nicht einfach aufhören. Jetzt nicht.«

Sie zog ihre Hand zurück. »Warum nicht?«

»Ich arbeite an einem wichtigen Projekt.«

»Jedes Projekt in den vergangenen fünf Jahren ist wichtig gewesen. Bitte, Gene, wir müssen weg aus Washington. In dieser Stadt ist unsere Ehe zum Scheitern verurteilt.«

»Ich kann nicht so einfach von hier verschwinden. Meine Aufgabe ist so …«

»Wäre es keine schöne Aufgabe, eine gute Ehe zu führen?«, fragte sie, und in ihren Augen schimmerten erste Tränen.

»Natürlich, aber …«

»Dann lass doch alles hinter dir zurück, Gene«, sagte sie beschwörend. »Kein Mensch ist unersetzbar. Mel Donner kann ja deine Aufgabe übernehmen.«

Er schüttelte den Kopf. »Nein, in diesem Falle bin ich leider der Einzige, der das Projekt zu Ende führen kann.«

Der Kellner trat an den Tisch und fragte, ob er ihre Bestellung notieren dürfe.

Dana schüttelte den Kopf. »Ich habe keinen Hunger.« Sie stand auf und sah ihren Mann an. »Kommst du zum Abendessen heim?«

»Nein, im Büro wartet noch viel Arbeit auf mich.«

Ihr feucht schimmernder Blick blieb auf ihn gerichtet. »Ich hoffe nur, deine Arbeit ist wirklich so wichtig«, flüsterte sie. »Denn du wirst sehr viel dafür opfern müssen.«

Sie wandte sich ab und hastete tränenblind zwischen den Tischen davon.

4

Ganz im Gegensatz zu dem Klischeebild des russischen Geheimdienstbeamten in amerikanischen Filmen hatte Hauptmann Andre Prevlov weder massige Schultern noch einen kahl rasierten Kopf. Er war ein gut gebauter und hübscher Mann mit modischem Haarschnitt und ebenso modisch gestutztem Schnurrbart. Sein Erscheinungsbild, zu dem auch ein orangefarbiger italienischer Sportwagen und ein elegant eingerichtetes Appartement mit Blick auf den Moskwa-Fluss gehörten, machte ihn bei seinen Vorgesetzten im Auslandsgeheimdienst des Sowjetischen Marineministeriums nicht gerade beliebt. Aber trotz seiner Neigung zu »westlichem Luxus« saß er ziemlich sicher auf seinem hohen Posten im Ministerium. Er hatte sich dort einen zu guten Ruf als Geheimdienstspezialist geschaffen. Außerdem stand sein Vater an zwölfter Stelle in der Parteihierarchie. Diese Kombination machte Hauptmann Prevlov unangreifbar.

Er zündete sich eine Winston an und goss Bombay-Gin in ein Schnapsglas. Dann lehnte er sich zurück und überflog die Akten, die sein Adjutant, Leutnant Pavel Marganin, ihm auf den Schreibtisch gelegt hatte.

Offenbar unangenehm berührt von dem Duft westlichen Zigarettentabaks, rümpfte der Leutnant unwillkürlich ein wenig die Nase. Prevlov hatte es bemerkt und schaute lächelnd hoch. »Ich weiß, Marganin«, sagte er mit gutmütigem Spott. »Alles, was aus den kapitalistischen Ländern kommt, missfällt Ihnen. Aber haben Sie einmal überlegt, warum ich wie ein Amerikaner kalkuliere, warum wie ein Engländer trinke, wie ein Italiener Auto fahre und wie ein Franzose lebe?«

»Nein, Hauptmann«, sagte Marganin offen.

»Um ganz tief in die Mentalität des Feindes einzudringen, Marganin«, erklärte Prevlov. »In unserem Beruf können wir nur erfolgreich sein, wenn wir besser über den Feind Bescheid wissen als er über uns – und sich selbst.« Er trank einen Schluck Gin. »Wenn wir die westliche Lebensweise nicht genau kennen, mein Lieber, dann kämpfen wir auf verlorenem Posten.« Er wandte sich wieder den Akten zu. »Und was hat dieser Vorgang hier bei uns zu suchen?«

»Der Zwischenfall hat sich dicht am Meer ereignet. Ein Soldat vom Patrouillendienst auf der Nordinsel von Nowaja Semlja wird zusammen mit seinem Hund vermisst.«

»Kein Grund für den Sicherheitsdienst, in Panik zu geraten«, sagte Prevlov. »Nowaja Semlja ist praktisch unbesiedelt. Eine ausrangierte Raketenbasis, ein Wachtposten, ein paar Fischer und Hunderte von Meilen im Umkreis keine Geheimanlage. Ich halte es für Verschwendung, dort auch nur einen Hundeführer patrouillieren zu lassen.« Er hielt plötzlich inne und überlegte. Dann schaltete er das Sprechgerät auf seinem Schreibtisch an und sagte schnell ins Mikrofon: »Bringen Sie mir doch die Schiffspositionen des Amerikanischen Nationalen Unterwasser- und Marine-Amts der beiden letzten Tage.«

Leutnant Marganin machte ein erstauntes Gesicht. »Die würden es doch nicht wagen, eine ozeanographische Expedition so tief in sowjetische Gewässer zu schicken.«

»Die Barents-See ist nicht unser Privatbesitz«, sagte Prevlov geduldig. »Das ist internationales Gewässer.«

Eine Sekretärin brachte Prevlov einen Aktendeckel, und er begann in den Berichten zu blättern. »Da haben wir es. Das NUMA-Schiff First Attempt ist zuletzt von einem unserer Trawler dreihundertfünfundzwanzig Seemeilen südwestlich von Franz-Josef-Land gesichtet worden.«

»Das wäre ziemlich nahe bei Nowaja Semlja«, sagte Marganin.

»Merkwürdig«, sagte Prevlov leise. »Nach dem Operationsplan für ozeanographische Schiffe der Vereinigten Staaten hätte die First Attempt zur Zeit ihrer Sichtung Plankton-Studien vor der Küsten von North Carolina durchführen sollen.« Er leerte das Schnapsglas, drückte seine Zigarette aus und zündete sich eine neue an. »Ein seltsamer Zufall.«

»Was beweist das?«, fragte Marganin.

»Es beweist nichts, deutet aber darauf hin, dass der Patrouillensoldat ermordet wurde und der dafür verantwortliche Agent vermutlich von der Insel auf die First Attempt geflohen ist. Wenn ein NUMA-Forschungsschiff ohne Erklärung von seinem Operationsplan abweicht, ist damit zu rechnen, dass die Vereinigten Staaten irgendetwas im Schilde führen.«

»Was denn etwa?«

»Ich habe nicht die geringste Ahnung.« Prevlov lehnte sich in seinem Sessel zurück und glättete seinen Schnurrbart. »Lassen Sie die Satellitenfotos des Gebiets vom Zeitpunkt des Zwischenfalls vergrößern.«

Die Abenddämmerung senkte sich über die Stadt, als Leutnant Marganin die Fotovergrößerungen auf dem Schreibtisch ausbreitete und Prevlov eine starke Lupe reichte.

»Es hat sich da wirklich etwas Interessantes ergeben«, erklärte Marganin und deutete auf eine Weitwinkelaufnahme, auf der ein Schiff nur als kleiner weißer Strich erkennbar war. »Schauen Sie sich bitte das da rechts oben an, etwa zweitausend Meter von der First Attempt entfernt.«

Prevlov spähte fast eine halbe Minute durch die Lupe. »Ein Hubschrauber!«

»Ja, Hauptmann, deshalb habe ich für die Vergrößerungen so lange gebraucht. Ich habe die Fotos von der Unterabteilung R analysieren lassen.«

»Ein Patrouillenhubschrauber unserer Armee, nehme ich an.«

»Nein, vermutlich nicht.«

Prevlov blickte verblüfft hoch. »Wollen Sie damit andeuten, dass der Hubschrauber zu dem amerikanischen Schiff gehört?«

»Das vermutet man in der Unterabteilung R.« Marganin legte Prevlov zwei weitere Aufnahmen vor. »Man hat frühere Fotos eines anderen Aufklärungssatelliten geprüft. Der Vergleich zeigt, dass der Hubschrauber von Nowaja Semlja weg in Richtung der First Attempt fliegt. Und zwar schätzungsweise in drei Meter Höhe und weniger als dreißig Kilometer Geschwindigkeit.«

»Offensichtlich um unsere Radarsicherung zu unterfliegen.«

»Sollen wir unsere Agenten in Amerika alarmieren?«

»Nein, noch nicht«, sagte Prevlov. »Wir wollen nicht unnötig deren Tarnung gefährden, bevor wir wissen, worauf es die Amerikaner abgesehen haben.« Er legte die Vergrößerungen in den Aktendeckel zurück und warf einen Blick auf seine Omega-Armbanduhr. »Noch etwas, Leutnant?«

»Nur der Bericht über die Lorelei-Strömungsdrift-Expedition. Das amerikanische Tiefsee-Tauchboot wurde zuletzt in fünftausend Meter Tiefe vor der Küste von Dakar gemeldet.«

Prevlov stand auf und winkte ab. »Schließen Sie das ein. Ich beschäftige mich später damit.« Er nickte seinem Adjutanten freundlich zu und verließ das Büro.

5

»So ein verdammtes Elend«, sagte Dana ingrimmig leise. »Lauter Fältchen um die Augen.« Sie saß an ihrem Frisiertisch und musterte ihr Spiegelbild mit selbstkritischer Genauigkeit. »Hat nicht irgendwer gesagt, Altern ist eine Art von Lepra?« Seagram trat hinter sie, streifte ihr blondes Haar beiseite und küsste ihren Nacken. »Mit einunddreißig solltest du dich noch nicht mit solchen Gedanken beschäftigen.«

Sie warf ihm im Spiegel einen schnellen Blick zu. »Das kannst du leicht sagen: Männer haben diese Probleme nicht.«

»Männer leiden auch unter Alterserscheinungen …«

»Aber es macht ihnen nicht so viel aus.«

»Wir fügen uns leichter in das Unvermeidliche«, sagte er lächelnd. »Und da wir gerade vom Unvermeidlichen sprechen: Wann wirst du ein Baby bekommen?«

Sie seufzte resigniert. »Habe ich dir nicht schon oft genug klar gemacht, was ich darüber denke? Babypflege und Kinderzimmergeschrei sind nicht mein Fall.«

»Das ist nicht deine ehrliche Meinung.« Und als sie nicht antwortete, sagte er: »Ein Baby wäre vielleicht gut für uns, Dana.«

Sie schüttelte den Kopf. »Ich will meine Karriere ebenso wenig aufgeben wie du dein wertvolles Projekt.«

»Das ist es nicht«, sagte er sanft und legte die Hände auf ihre Schultern. »Vielleicht sollte ich jetzt Seelenarzt spielen und dir noch einmal erklären, warum du dich so gegen ein Kind sperrst.«

»Ja, ja, ich weiß«, sagte sie ungeduldig. »Mein Vater war Alkoholiker und hat die Familie verlassen, als ich zehn Jahre alt war. Daraus ziehst du als Möchtegern-Psychiater deine Schlüsse.«

»Nicht nur daraus«, sagte er so sanft wie zuvor. »Deine Mutter spielt dabei auch eine Rolle. Ihr Leben hinter der Bar und ihre Männergeschichten. Du und dein Bruder sind sehr vernachlässigt worden, und schließlich seid ihr von daheim durchgebrannt. Ihm ist das schlecht bekommen.«

»Du brauchst mich nicht daran zu erinnern, dass mein Bruder jetzt lebenslänglich hinter Gittern sitzt.«

»Das habe ich nur erwähnt, weil ich stolz darauf bin, was du aus deinem Leben gemacht hast.« Er strich besänftigend über ihr Haar. »Du hast dich ohne fremde Hilfe durch College und Hochschule gebracht. Ja, deine Kindheit war schrecklich, Dana, und deshalb schreckst du davor zurück, ein Baby zu bekommen. Aber begreif doch: Ich spreche von der Zukunft – nicht von der Vergangenheit. Warum willst du nicht einem Sohn oder einer Tochter einen schöneren Weg ins Leben ebnen?«

»Weil ich nicht an solche schönen Zukunftsvisionen glaube«, sagte sie hart und schüttelte seine Hände ab.

Seagram ließ sich seine Enttäuschung nicht anmerken, als er sich abwandte. Ihre innere Abwehrmauer war zu stark, sagte er sich – wie schon so oft zuvor. Mit Worten war diese Mauer nicht zu durchbrechen.

»Mach dich schön«, sagte er mit gespielter Heiterkeit. »Wenn du mir schon kein Baby schenken willst, dann schenk mir wenigstens die Genugtuung, nachher eine besonders hübsche Frau zur Party des Präsidenten zu führen.«

Er war gerade dabei, mit ungeschickten Fingern seine Smokingfliege zu binden, als das Telefon in der Diele läutete. Donner war am Apparat.

»Schlechte Neuigkeiten, Gene«, sagte er ohne Umschweife. »Die First Attempt hat vor fünf Tagen Oslo passiert.«

»Was hat das zu bedeuten? Koplin sollte doch das Schiff verlassen und mit einer Linienmaschine heimfliegen.«

»Das ist es ja. Und laut deiner Anweisung hat das Schiff Funkstille.«

»Da ist irgendetwas schiefgegangen.«

»Anzunehmen«, sagte Mel Donner lakonisch.

»Bis gegen dreiundzwanzig Uhr bin ich auf der Party des Präsidenten. Falls du noch etwas hörst, gib mir Bescheid.«

»Klar. Inzwischen viel Vergnügen.«

Seagram hängte gerade ein, als Dana in ihrem tief ausgeschnittenen weißen Abendkleid und mit der Nerzstola überm Arm aus dem Wohnzimmer kam. »Schlechte Nachrichten?«, fragte sie, als sie seinen Gesichtsausdruck sah.

»Ich weiß es noch nicht genau.«

Sie gab ihm einen flüchtigen Kuss auf die Wange. »Behalte deine Geheimnisse für dich.«

Das werde ich leider tun müssen, dachte er verdrossen, während er die Nerzstola um ihre bloßen Schultern legte.

6

Die Seagrams schlossen sich vor dem Eingang des East Room den Gästen an, die auf den Empfang beim Präsidenten warteten. Während sie langsam vorrückten, stellte Dana fest, dass der Präsident mit Anfang fünfzig noch die erotische Ausstrahlung eines viel jüngeren Mannes hatte. Wahrscheinlich wurde dieser Eindruck noch dadurch verstärkt, dass Ashley Fleming an seiner Seite die Rolle der Gastgeberin spielte. Denn Ashley Fleming galt als die eleganteste und gescheiteste geschiedene Frau von ganz Washington.

Endlich waren sie beide an der Reihe. »Gene, freut mich, Sie zu sehen.« Der Präsident lächelte höflich.

»Vielen Dank für die Einladung, Mr. Präsident«, antwortete Seagram ebenso förmlich. In der Öffentlichkeit betonten sie immer den gesellschaftlichen Abstand, und er hielt sich auch jetzt an die Regel, als er ohne jeden Anflug von Vertraulichkeit hinzufügte: »Ich hoffe, dass Ihnen meine Frau Dana noch in Erinnerung ist, Mr. Präsident.«

»Aber natürlich.« Der Präsident lächelte ungezwungen, während er Danas Hand länger als üblich hielt. »Eine schöne Frau vergesse ich nie.«

»Vielen Dank, Mr. Präsident.« Dana sah ihm voll in die Augen, und einige Sekunden floss da ein Strom von Signalen zwischen ihnen, die viel deutlicher waren als alle Floskeln gesellschaftlicher Höflichkeit.

Dann war das vorbei. Der Präsident machte die beiden mit Ashley Fleming bekannt, wie er es an diesem Abend schon so oft mit denselben Worten bei anderen Gästen getan hatte. Und die Reihe rückte weiter.

»Er hat mir den Hof gemacht«, flüsterte Dana ihrem Mann zu, als sie außer Hörweite waren. »Der Präsident der Vereinigten Staaten hat richtig altmodisch mit mir geflirtet. Was sagst du dazu, Gene?«

»Dass auch ein Präsident unter anderem ein Mann mit den üblichen Trieben ist.« Er lächelte sie in spöttischer Herausforderung an. »Na? Wirst du nun auf seinen Flirt eingehen, oder erscheint dir Ashley Fleming als zu starke Konkurrenz?«

»Früher hat man solche Frauen Kurtisanen genannt«, sagte Dana mit einem Beiklang von Verärgerung in der Stimme. »Und im Übrigen finde ich deine Frage lächerlich.«

»Darf ich mich in das Wortgefecht einmischen?« Der Mann, der das fragte, war schmächtig, auffallend rothaarig und hatte einen sorgfältig gestutzten Bart von ebenso flammender Röte. Der Blick seiner haselnussbraunen Augen war forschend scharf. Die Stimme kam Seagram irgendwie bekannt vor, aber an das Gesicht konnte er sich nicht erinnern.

»Das hängt davon ab, auf welcher Seite Sie stehen«, sagte Seagram mit vorsichtiger Höflichkeit.

»Da ich weiß, dass Ihre Frau sehr für die Rechte der Frauen eintritt, schlage ich mich loyalerweise auf die Seite des Ehemannes.«

»Sie kennen Dana?«

»Allerdings. Ich bin nämlich ihr Chef.«

Seagram sah ihn verblüfft an. »Dann sind Sie also …«

»Admiral James Sandecker«, unterbrach ihn Dana mit einem vergnügten Lachen. »Direktor des Nationalen Unterwasser- und Marine-Amts. Admiral, darf ich Ihnen meinen Mann Gene vorstellen?«

»Es ist mir eine Ehre, Admiral.« Seagram schüttelte ihm die Hand. »Es war schon immer mein Wunsch, Ihnen einmal persönlich für den kleinen Gefallen zu danken, den Sie mir erwiesen haben.«

»Sie kennen meinen Mann?«, fragte Dana erstaunt.

Sandecker nickte. »Nur telefonisch.« Er blinzelte Dana vertraulich zu. »Seien Sie ein liebes Mädchen, Dana, und besorgen Sie mir an der Bar einen Scotch mit Wasser.«

»Ich verstehe einen Wink, wenn er deutlich genug ist«, sagte Dana. »Also lasse ich die beiden Geheimnisträger allein.«

Als sie gegangen war, traten die beiden auf den Balkon hinaus. Seagram zündete sich eine Zigarette an, und Sandecker brachte eine dicke Churchill-Zigarre zum Glühen. Sie gingen schweigend weiter, bis sie in einer Ecke unter einer hohen Säule außer Hörweite waren.

»Haben Sie inzwischen etwas von der First Attempt erfahren, Admiral?«, fragte Seagram.

»Sie ist in unserer U-Boot-Basis in der schottischen Meerenge Firth of Clyde um dreizehn Uhr nach unserer Ortszeit vor Anker gegangen.«

»Also vor fast acht Stunden. Warum hat man mich nicht benachrichtigt?«

»Das entsprach den Anweisungen«, erklärte der Admiral. »Keine Funkverbindung von meinem Schiff, bis Ihr Agent wieder hier in Sicherheit ist.«

»Aber wie …?«