14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Fuego

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Vom Kameramann zum Regie-Assi, Regisseur, Moderator und Radiomoderation. Er ist verantwortlich für hunderte von TV-Shows mit Künstlern von ABBA, Gilbert Becaud bis Helene Fischer. Musikstars wie Chris de Burgh, Peter Maffay, Udo Lindenberg, Münchener Freiheit uvm. ließen sich von ihm Musikvideos produzieren. Für Peter Maffay, Udo Lindenberg, Roland Kaiser, Matthias Reim, Gitte Henning Anna Maria Kaufmann und über 10 Jahre lang André Rieu - und viele mehr - führte er Regie bei den Fernseh-und Video Aufzeichnungen der Live Konzerte. Er moderierte u.a. die Shows "Kaum zu glauben", die "Goldene Europa", und die Sylvestershow nach dem Fall der Berliner Mauer ... und er fuhr mit einem Löwen auf dem Rücksitz durch Tennessee.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

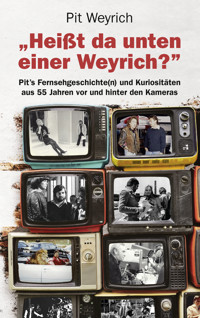

Pit Weyrich

Heißt da unten einer Weyrich?

Pit's Fernsehgeschichte(n) und Kuriositäten aus 55 Jahren vor und hinter den Kameras.

Warum schreibt dieser Weyrich jetzt ein Buch? Weil er es möchte und weil er es kann!

Darum schreibe ich:

Wie soll man denn bei so viel Erlebtem - beim Wühlen in den Erinnerungen - zurückhaltend sein. Da war so viel los – in dieser Fernsehwelt der Lichter und Lacher. Schuld sind aber Freunde und gesellige Abende, bei denen man diese Branche mit rosaroten und dunkelgrauen Geschichten geschildert hat, und als Resonanz immer wieder die Bemerkung registrieren durfte: Mensch schreib ein Buch – Du hast so viel erlebt … Weil ich mich auf den tausenden von Kilometern pro Jahr in den ICE’s ohnehin langweilte, habe ich mal angefangen zu schreiben – über … vieles was ich erlebt habe, manches was ich gar nicht erzählen wollte, einiges was ich selbst schon (fast) vergessen hatte, weniges was man besser für sich behält, wichtiges was mich bewegt hat, unwichtiges was aber vielleicht für andere wichtig gewesen ist, lustiges (und das war viel...) was mich ermutigt hat, mich auf mehr zu freuen - wenig was andere verärgert – (hoffentlich), harmonisches weil ich Waage bin und Harmonie meine bisher einzige (mir bekannte) Sucht ist …

Pit Weyrich 2023

und das sind meine Geschichten …

Warm-up

von Dr. Michael Beckert

„Jetzt singt sie auch noch” hat TV-Allzweckwaffe Barbara Schöneberger vor Jahren ihr Debütalbum selbstironisch betitelt. Wenn dann eine andere TV-Allzweckwaffe wie der Regisseur, Moderator und Produzent Pit Weyrich sein erstes Buch vorlegt, ist man leicht versucht, „Jetzt schreibt er auch noch” zu kalauern.

Ja, das tut er. Schreiben. Und wie! In einem angenehm entspannten Erzählton nimmt er uns mit auf eine Zeitreise durch fünf Jahrzehnte deutscher Fernseh-Unterhaltung. Er lässt uns teilhaben an den zahllosen Begegnungen mit prominenten und weniger prominenten, immer aber interessanten Menschen. Und er frischt nicht zuletzt unser Gedächtnis auf an so viele unbeschwerte Abende, die wir mit der Familie oder Freunden vor der Glotze verbracht haben.

Beim Lesen stellen wir fest, wie viele Sendungen wir doch alle gesehen haben, an denen Pit Weyrich als Macher beteiligt war. Angefangen von den Otto-Shows über ZDF-Hitparade und Late Night mit Thomas Gottschalk bis zu den spektakulären André Rieu-Konzerten – wann immer uns Pit hinter die Kulissen dieser erfolgreichen Produktionen führt, Backstage also, laufen vor unseren Augen noch einmal die Programme ab, die zuverlässig ein Millionenpublikum fanden und noch immer finden. Und während wir uns erinnern, bekommen wir vom Autor wie nebenbei erklärt, wie solche Produktionen entstehen, welche Probleme es gab hinter den Kulissen – technische, organisatorische, aber auch persönliche. Da stellt sich bei der Lektüre so eine Art Kopf-Kino ein, in dem sich Bildschirm und Backstage, On und Off überlagern und verbinden – eine spannende Erfahrung.

Der Schwerpunkt von Pit Weyrichs Regiearbeit liegt auf der Musik. Konzertaufzeichnungen mit dem Pianisten Artur Rubinstein oder dem Tänzer Rudolf Nurejew begleitete er noch als Kameramann. Später drückte er der ZDF-Hitparade seinen optischen Stempel auf, setzte Komponisten wie Andrew Lloyd Webber oder Frank Farian in Bildschirm-Szene und inszenierte große Galas wie die „Goldene Europa”, die Silvester-Show des ZDF vor dem Brandenburger Tor oder den Dresdener Opernball. In den Aufzeichnungen der spektakulären Konzerte mit dem André Rieu Orchester nutzte er die Möglichkeit, klassische Musik mit populärer Musik zu verbinden, sozusagen E wie Ernst mit U wie Unterhaltung zu vereinen. Hier macht uns der Autor ausführlich mit den Aufgaben und Intentionen eines Fernsehregisseurs vertraut, anschaulich und auch für Laien verständlich - eine Art Kurzanleitung, wenn man will, für Regiestudenten an Film- und Fernsehhochschulen.

Hinter der Begeisterung für diese kreative Arbeit tritt die zweite Karriere des Pit Weyrich fast in den Hintergrund: die Moderation. Mit „Kaum zu glauben” im ZDF begann es in den 80er Jahren, setzt sich fort bis in die späten Neunziger mit „Die bessere Hälfte” oder „Träume unterm Hammer”. Den Wechsel von Hinter-der-Kamera zu Vor-die-Kamera beschreibt er in einem vergnüglichen Kapitel als eine Art Kulturschock. Er wird sich schlagartig bewusst, welche Verantwortung der Mann oder die Frau trägt, die eine Sendung präsentieren – eine ungleich größere nämlich als ein Regisseur, der - wenn überhaupt - als letzter im Abspann genannt wird. Und so wächst sein Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen, die für ihre Sendungen buchstäblich den Kopf hinhalten.

Pit und ich kennen uns seit über 40 Jahren. Ich habe ihn noch als Kameramann erlebt, später seine Regiearbeiten wie den „Liederzirkus” oder Frank Farians Jamaika-Film mit Boney M. als Zeitungsredakteur kritisch begleitet. Einen ähnlichen Bewusstseinswandel wie Pit konnte ich in meinem Berufsleben selbst erfahren, als ich 1988 vom Zeitungsredakteur und Fernsehkritiker zum Medium Fernsehen wechselte und dort plötzlich selbst Sendungen produzierte, die ich früher kritisiert hatte. Die Zusammenarbeit mit Pit, egal ob als Regisseur oder Moderator, gehört bis heute zu meinen schönsten Erfahrungen im nicht immer freundlichen Showgeschäft. Ruhig im Ton, freundlich mit den Mitarbeitern und sensibel im Umgang mit den Stars – so habe ich ihn immer wieder erlebt. Und so begegnet er uns auch in seinem Buch – voller Respekt.

Respekt – das ist überhaupt das Schlüsselwort, das Pits Erinnerungen durchzieht. Respekt vor der Arbeit anderer, Respekt im Umgang mit den vielen Persönlichkeiten, die er im Laufe seines Berufslebens kennenlernen durfte. Den Menschen, mit denen ihn eine über Jahre andauernde Zusammenarbeit verbindet, widmet er längere Passagen seines Buches. Was die Zusammenarbeit mit Dieter Thomas Heck, Thomas Gottschalk, Udo Jürgens, Frank Elstner oder André Rieu für ihn persönlich bedeutet hat, verdichtet er zu authentischen Porträts, feinfühligen Psychogrammen. Auch diese spannenden Personenbeschreibungen sind von Respekt geprägt. Wer Klatsch und Tratsch, womöglich sogar Insider-Enthüllungen aus dem schillernden Showbiz erwartet, wird mit diesem kurzweiligen, amüsanten, diskreten Erinnerungsbuch enttäuscht werden.

„Du kommst auch darin vor” – so hat Hanns Dieter Hüsch, der unvergessene Poet und Kabarettist, seine Autobiographie genannt. Schlitzohrig spekulierte er auf die Neugier seiner Kolleginnen und Kollegen und befeuerte so nebenbei das Kaufinteresse an seinem Buch. Schade, dass dieser Titel schon vergeben ist. Aber „Heißt da unten einer Weyrich?” wird, da bin ich mir sicher, auch so seine Leser finden. Und Sie, die dieses Buch gerade in den Händen halten: Freuen Sie sich nun auf mehr als 400 Seiten ungetrübtes Lesevergnügen.

„Achtung an alle”

„Noch genau 2 Minuten. Viel Glück und dem Team eine gute Reise.”

Ich lasse im Regieraum den kleinen Knopf meiner Kommandoanlage los, der meine Worte in der Arena für alle hörbar gemacht hat. Dieses Ritual kurz vor den Live-Sendungen ist Standard. Das hatte für mich mit meiner ersten Regie für die Sendung „Jazz im ZDF” im Juni 1977 im Münchener Jazzkeller „Domizil” begonnen und hat sich bis heute gehalten. Die „gute Reise” wünsche ich als Regisseur meinen weiblichen und männlichen Mitarbeitern an den Kameras, den Mitarbeitern von Ton, Licht und Technik, den Aufnahmeleitern am Set, den vielen Helfern, die verdammt nötig sind, um so eine Live-Sendung reibungslos über die Bühne zu bringen. Und natürlich gilt das auch für die Moderatoren, die „da draußen” den Kopf für uns alle hinhalten. (Und damit meine ich auch immer alle weiblichen und männlichen Mitarbeiter der Teams).

Ob für Thomas Gottschalk bei „Na sowas!” und der „RTL Late Night” oder für Dieter Thomas Heck und Viktor Worms in den vielen ZDF-Hitparade-Sendungen oder für Michael Schanze bei den Kindersendungen „1, 2 oder 3” im ZDF-Show-Express oder für Florian Silbereisen bei den großen Live-Shows des MDR oder für die wechselnden Moderatoren der Live-Übertragungen vom Semper-Opernball oder für alle, die bei den Verleihungen der „Goldenen Henne” aus Berlin durchs Programm geführt haben oder auch fast 20 Jahre lang für die „verrückte Kiwi” (Andrea Kiewel beim ZDF-Fernsehgarten) gearbeitet haben – für alle gilt dieses „Achtung” und allen wünsche ich immer viel Glück fürs Gelingen.

Ich weiß, dass es den Menschen vor den Kameras guttut, wenn man ihnen kurz vor Beginn noch einmal deutlich zeigt, dass sie nicht alleine in die Schlacht gehen.

Dieses Gefühl kenne ich durch meine Arbeit als Moderator vor den Kameras, denn dort ist man verdammt allein. Wie schön, wenn da ein bisschen Wärme durch die Anspannung „weht”.

Natürlich benutze ich dieses Ritual auch bei den Aufzeichnungen, die ja nicht live gesendet werden und die man nachträglich noch so schön bearbeiten, verbessern und manchmal auch verschlechtern kann.

Wer will schon Fehler machen … Live ist und bleibt live. Das ist das Salz in unserer Fernsehsuppe. Jede Live-Sendung ist eine „kleine Reise”, bei der wir zwar genau wissen, wo wir lang fahren wollen, aber nie sicher sein können, was „auf der Strecke” so alles passiert und ob und wie wir ankommen ...

Irgendwie kommt mir gerade der Gedanke, dass es doch ein bisschen wie unser ganzes Leben ist, das sich ja auch zwischen einem Opening (Geburt) und einem Finale (dem letzten Atemzug) abspielt.

Nur ein einziger Buchstabe im englischen zeigt, wie nah beides beieinander liegt.

Life is live.

Unser Leben ist live. Es ist keine Aufzeichnung, die man bearbeiten kann, wo man Fehler einfach eliminiert und damit unsichtbar macht. Im Leben und in der Live-Sendung gibt es nur eines:

Weitermachen! Einfach immer weitermachen!

Einer hat das immer als Lebensmotto befolgt. Er ist 108 Jahre alt geworden und nie in Rente gegangen. Aufhören - das stand nicht in seinem Lebens-Drehbuch.

Weil es wirklich einmalig und leider auch etwas tragisch-komisch war, was mir mit dem damals schon 103 Jahre alten Johannes Heesters passiert ist, fange ich damit mal an und nehme Sie mit hinter die Kulissen. Wir nennen das:

„Hinter den Kulissen oder Backstage”

„Pit, mach was – wir sind zu lang”

Für einen legendären Schauspieler aus Holland gab es definitiv nie den Gedanken: Jetzt höre ich bald auf. Im Gegenteil – nach seinem neunzigsten Lebensjahr hat er von sich aus schon ungefragt gesagt: „Ich mache weiter, bis ich Hundert bin.” Eins seiner Lieder nannte er sogar: „Ich werde hundert Jahre alt”. Er hat „untertrieben”, denn er sang es auch noch mit 102!

Johannes „Jopi” Heesters wurde 1903 in Amersfoort – Niederlande geboren.

Mein Gott, da fuhren noch Postkutschen und die ersten Dampfautomobile. Das allein ist schon verrückt, dass ich so einem Menschen mal begegne, der diese Zeit schon erlebt hat.

Genau das ging mir durch den Kopf, als ich ihn in einer großen Abendshow als Regisseur begrüßen durfte. Er war damals mit seinen 103 Jahren nicht nur der weltweit älteste noch aktive Schauspieler, sondern auch noch sehr aktiv als leidenschaftlicher Sänger. Stimmlage – auch mit über 100 noch Tenor. Ich möchte jetzt, bevor ich diese kleine (peinliche) Geschichte erzähle, unbedingt erwähnen, dass ich großen Respekt für solche Lebensleistungen habe und dass ich es immer spannend finde, wenn mir solche Legenden plötzlich gegenüberstehen.

4. Februar 2006, Bördelandhalle in Magdeburg. MDR-Weihnachtsshow mit Florian Silbereisen. Johannes Heesters betritt an der Seite seiner ihn immer liebevoll begleitenden Frau Simone Rethel die Halle. Im Ablauf steht: Lied: J. Heesters – „Moie Mole”, Länge: Ca. 4 Minuten.

Er besingt darin die Schönheit der alten Mühlen seiner niederländischen Heimat.

Im Vorfeld werde ich gebeten, ihm einen festen Platz für diesen Auftritt zu geben – ganz in der Nähe des Pianos. Das versteht sich von selbst, denn es ist naheliegend, dass ein Mensch in diesem Alter nicht mehr über die große Showtreppe in den Saal „schweben” kann. Auch die Information, dass sein Sehvermögen stark eingeschränkt sei, habe ich in die Umsetzung eingebaut, damit er sich sicher fühlen konnte. Auf einer Drehbühne – Durchmesser ca. acht Meter – ganz am rechten Rand unserer Spielfläche haben wir alle Möglichkeiten, ihm seinen Auftritt zu erleichtern. Denn so kann er – durch eine Wand verdeckt und fürs Publikum noch nicht sichtbar – ganz in Ruhe auf der Rückseite der Bühne schon auf seine Position am Piano gebracht werden. Nach der großen Ansage vom Moderator soll er dann unter tosendem Applaus und mit Standing Ovations mit der Drehscheibe ins Bild gedreht werden.

Allein der extrem starke Applaus dauert schon fast eine ganze Minute und ist natürlich sehr bewegend. Seinen Titel singt er auf eigenen Wunsch live in Begleitung seines Pianisten. Und der fängt erst an zu spielen, wenn es wieder ganz still geworden ist im Saal. Das hat Jopi, wie ihn alle liebevoll nannten, so verlangt. Aber das „verschlingt” die nächste von den geplanten insgesamt fünf Minuten.

Es wird - natürlich - ein toller Auftritt, weil wir in der Regie, genau wie das das Publikum im Saal, diesen ganz besonderen Moment spüren, dass da 90 Jahre Bühnenerfahrung vor uns stehen. Das springt Zwischen Opening und Finale auch auf die Zuschauer zu Hause an den Geräten über.

In den sehr nahen Kameraeinstellungen kann man sehen, dass dieser Mann nichts von seinem Charme und seiner Leidenschaft verloren hat. Alle staunen über seine immer noch kraftvolle Stimme und seinen überzeugenden Auftritt. Nicht nur ich denke: „Dieser Mann singt für sein Leben gerne!”

Es spielt in solch einem seltenen Moment überhaupt keine Rolle mehr, ob man diese Musik mag oder nicht. Das sind besondere Situationen.

Dementsprechend lang und enthusiastisch ist der Applaus nach dem Lied. Die kalkulierte Zeit ist längst überschritten, aber dafür ist es auch ein einmaliges Erlebnis für uns alle – auch für ihn! Er genießt den großen Applaus und bedankt sich mehrfach. Für fast jeden kleinen Satz bekommt er erneut großen Applaus. Sorgenvoll sehe ich auf die Uhr, denn es ist auch unsere Aufgabe im Übertragungswagen, das Gesamt-Timing der Sendung im Auge zu behalten. Jopi ist in seinem Element. Als er seine ersten Auftritte hatte – das war ja mal locker schon ein halbes Jahrhundert her – gab es diesen Zeitdruck garantiert noch nicht.

Irgendwann wird er schon aufhören, denke ich, denn solche Situationen kann man nicht beeinflussen. Jetzt entschließt er sich allerdings – überraschend – zu einer „kleinen Zugabe” seines Liedes „Moie Mole”. Oh weh, die Zeit! Aber was soll ich machen? Er singt den Refrain des Liedes nochmal – a cappella.

Sogar sein Pianist scheint überrascht und spielt gar nicht mehr richtig mit.

Ich würde das hier eigentlich nicht erwähnen, denn ich finde das alles wunderbar und sehr „live”! Spontanität wird uns leider schon seit längerer Zeit immer mehr entrissen. Timing geht vor Kunst. Aber dann passieren - in realistischen weiteren zwei Minuten - unglaubliche Dinge in Magdeburg.

Auslöser ist unser verantwortlicher Redakteur und Unterhaltungschef des MDR.

Der sitzt in seinem Redaktionszimmer und ist natürlich mit mir im Ü-Wagen über Funk verbunden.

„Pit, mach was! Wir sind schon vier Minuten drüber!”

Na, der hat Humor ... „Pit – mach was”. Ja – was macht man denn in solch einer Situation? Die ist auch für mich neu. Der bisher älteste Künstler, den ich als Regisseur erleben durfte, war Heinz Rühmann. Und der war damals 1993 gerade mal 91 Jahre alt, als er bei „Gottschalk Late Night” zu Gast war. Auch er wurde vom Publikum mit Standing Ovations begrüßt, die nun mal eine würdevolle Länge haben. Aber diese Schauspier-Legende war leise und bescheiden.

Heinz Rühmann bei Gottschalk Late Night 1993

https://youtu.be/lSNWpJa4cL8

Zurück zu Johannes Heesters:

Unten im Saal und für Millionen TV-Zuschauer singt Jopi immer noch herzzerreißend seine Zugaben. Das Publikum tobt! Der Unterhaltungschef auch: „Pit, geh dazwischen ... Mach doch was! Seine Zeit ist längst vorbei. Wir müssen pünktlich fertig sein. Nach uns kommt ein Boxkampf – und der ist auch live”.

Nein, also das geht doch nicht. Ich kann doch einem solchen Künstler nicht über Lautsprecher in seinen Gesang „reinquatschen”. Und was hätte ich denn sagen sollen? Etwa: „Herr Heesters, hören Sie jetzt bitte auf zu singen. Es kommt gleich ein Boxkampf”? Oder noch schlimmer: „Jopi – Ihre Zeit ist vorbei …”

Das ist 'ne Live-Show. Und es wäre vermutlich meine letzte Regie gewesen, hätte ich gehorcht. Aber ich wittere meine Chance: Die Drehscheibe wird das Problem lösen. Am Ende der „ersten Zugabe” gibt es wieder tosenden Applaus und Jopi will unbedingt nochmal weitersingen. Auf meinen „Chef” hatte ich ja schon nicht mehr gehört. Aber jetzt gebe ich über Kopfhörer zwei entscheidende Regieanweisungen an meine Regieassistentin und die Studiocrew. „Applaus anreißen – das Publikum darf nicht aufhören.” Jopi singt weiter. Na, darauf kann man sich wenigstens verlassen.

Mein Wunsch wird energischer: „Drehscheibe ab.” Nichts tut sich. Logisch, die Mitarbeiter dachten sich bestimmt: „Pit spinnt! Das kann man doch nicht unterbrechen. Man kann den Mann doch nicht einfach rausdrehen – der singt doch noch!”

„Drehscheibe losfahren – dreht ihn jetzt raus.” Mein Tonfall entspricht nun keiner Bitte mehr, sondern einem Befehl.

Sie fährt los und der Sänger, der ja fest an seinem Flügel steht, dreht sich langsam – immer weiter singend – aus dem Bild, bis er nicht mehr zu sehen ist.

Diese Szene war unglaublich und hatte gleichzeitig leider auch etwas unfreiwillig Komisches. Noch nie – in über 30 Jahren Regiearbeit – hatte ich einen Sänger einfach aus dem Bild gedreht, also quasi „abgeschoben”.

Das Verrückte ist, dass er es nicht einmal registriert hat. Ich hatte ja erwähnt, dass er extrem schlecht sehen konnte, und da er ja weiter sang, war für ihn die Welt in Ordnung.

Die internen Gespräche nach der Sendung, dauerten etwas länger als üblich, ich erspare uns das hier. Frau Rethel war „not amused” – und das ist noch harmlos ausgedrückt. Mein Chef übrigens auch nicht. Und die Kollegen erzählen sich heute noch, dass Pit Weyrich den Heesters einfach „weggedreht” hat. Ich bin nicht stolz auf diese Rettungsaktion – wegen eines relativ unbedeutenden Boxkampfes.

Natürlich braucht so eine zeitlich limitierte Show eine Ordnung. Wir arbeiten zusammen mit größtenteils höchst sensiblen Künstlern. Wir verehren sie für ihre Kunst und Individualität. Also müssten wir doch auch mit solch verdammt menschlichen Situationen rechnen. Jetzt mal im Ernst. Bei einer solchen Sendung mit einem so außergewöhnlichen Auftritt einer Legende müsste man doch einfach nur einen noch flexibleren Zeitpuffer einbauen. Und wenn man das nicht macht, dann ist man eben etwas später fertig mit der Show. Und die Boxfans hätten auch noch fünf Minuten gewartet. Punkt.

Wie viel länger so einige Sendungen wurden, weil zum Beispiel ein Thomas Gottschalk – oder auch andere – sich möglichst keinem Zeitkorsett unterwerfen wollten, darüber erzähle ich an anderer Stelle.

Ich erinnere mich aber auch an einen Gedanken, den ich nach diesem Erlebnis hatte. Ich hoffe nicht, dass man mich am Ende meiner Fernsehlaufbahn „einfach so aus dem Bild dreht”! So möchte ich nicht „entsorgt” werden. Und ich möchte auch nicht hören müssen: „Pit, Deine Zeit ist um ...”

Jetzt wird es aber mal Zeit, ein paar Jahre zurückzuspringen. Meine erste und etwas andere Begegnung mit Kameras hatte ich nämlich schon als Elfjähriger. Sie wurde eine frühe Erkenntnis, dass es ganz gut ist, wenn man sich nicht alles gefallen lässt, auch wenn man in der schwächeren Position zu sein scheint.

Das war im Jahr 1959.

Widerlich, diese Typen vom Fernsehen

Ich bin beinahe zwölf Jahre alt – was für ein Alter! Von drei bis ca. 14 ist man immer „beinahe Jahre” alt.

Ich gehe in die Schule, weil es Pflicht ist. Mein „Onkel” Kurt meint, ich soll in einen Fußballverein eintreten – ich hätte Talent! Ich will natürlich zum besten Club, den es in Hamburg gibt. Ich will zum HSV, denn nur dort kann ich Nationalspieler werden. Meine innere Stimme sagt mir: „Gehe direkt dorthin, gehe nicht über irgendeinen anderen Stadtteil-Verein, geh' zum HSV und auf keinen Fall zum FC St. Pauli.” „Onkel” Kurt findet das richtig.

Das Trainingsgelände der Jugendmannschaften des HSV liegt – auch heute noch gute 60 Jahre später – im Hamburger Stadtteil Ochsenzoll/Norderstedt sechs U-Bahn-Stationen und weitere 20 Minuten Fußweg von meinem Zuhause entfernt. Ich erinnere mich an den Geruch von frisch gemähtem Rasen – besonders wenn es geregnet hatte – und an den typischen „Duft” der Umkleidekabinen. Hier vor den Toren der Hansestadt „wohnt” der HSV. Das wird umgehend mein „wirkliches Zuhause”.

Mein erster Trainer stellt mich auf die Position „rechter Läufer”. So hieß das damals noch. Ich würde mich ganz woanders aufstellen, aber ich habe ja nichts zu sagen. Aber besser Läufer als „Sitzender” auf der Reservebank. Ich will da spielen, wo man Tore schießt. Denn wer die Tore schießt, wird bejubelt. Also Stürmer soll es schon sein – und zwar in der Mitte! Und das ist da, wo auch Uwe Seeler zu der Zeit spielt. „Uns Uwe” nennen wir Hamburger liebevoll unser Idol.

Trotz seiner nur 1,70 Meter Körpergröße gewinnt er (fast) jedes Kopfballduell und bringt selbst italienische „Beton-Abwehr-Riesen” vom AC Mailand oder Juventus Turin zur Verzweiflung.

Ich habe das alles noch ganz genau vor Augen, denn ich bin bei jedem Heimspiel im Volksparkstadion dabei. Mal als Balljunge, mal mit irgendeinem anderen „Onkel” – gemeinsam fachsimpelnd – als Zuschauer.

Ich bin erst ein paar Wochen lang HSV-Mitglied, fahre aber schon in der U-Bahn im kompletten Trikot des HSV zum Training. Weißes Hemd, rote Turnhose, blaue Stutzen mit schwarz-weißem Umschlag – im Winter leider mit Mantel drüber. Auf dem nur bei der Hinfahrt schneeweißen Hemd strahlt die blau-weiß-schwarze RAUTE – das Vereinsemblem des HSV. Jeder soll sehen, dass ich Uwes Nachfolger werde.

„Jeder soll es sehen”, scheint schon damals mein Wunsch gewesen zu sein. 1959 ist es aber ausschließlich der Fußballverein, bei dem ich das ausleben kann.

Ja und dann erlebe ich das „Höchste”, was einem „HSVler” in meinem Alter passieren kann.

Uwe Seeler heiratet am 18. Februar 1959 seine Frau Ilka. Das wäre mir im Prinzip ja egal gewesen, aber jetzt kommt's: Ich werde mit drei weiteren Spielern der HSV-Jugend eingeteilt, bei dieser Hochzeit Blumen zu streuen – natürlich im Trikot des HSV -direkt vor der Hamburger St. Johannis Kirche im Stadtteil Eppendorf.

Der große Uwe Seeler wird also mit seinen „göttlichen Füßen” über meine Blumen laufen. Ich schwöre beim Fußballgott – das ist wahr!

Und da sind sie zum ersten Mal in meinem Leben: Sehr seltsame Menschen bei der Ausübung ihrer Arbeit. Fotografen und noch aufdringlichere Fernsehteams stehen im Weg rum und behindern meine wichtige Aufgabe, dort gezielt Blumen hinzuwerfen, wo Uwe Seeler mit seiner Ilka gleich langlaufen wird. Einer von diesen Wichtigtuern „kläfft” mich auch noch an: „Weg da, Junge!” Ja spinnt denn der? Der macht sich mit seiner blöden Kamera genau da breit, wo ich mit den Blumen lang muss. Und dann ist er auch noch frech … „Weg da, Junge!” – ich fasse es nicht. Die vom Fernsehen führen sich auf, als gehöre ihnen der gesamte Platz vor der Kirche. Haben die Fernsehtypen etwa Sonderrechte?

Ich bleibe, wo ich bin, und lasse mich nicht abdrängen – keinen Zentimeter. Nicht die, sondern ich habe schließlich das Trikot des HSV an – damit das klar ist.

Widerlich, diese Typen vom Fernsehen!

Mein Leben – dominiert der HSV. Denn der HSV ist oben. Und ich will dort sein, wo oben ist. Ehrgeiz – so richtig aus dem Bauch heraus. In die Schülermannschaft und dann in die B-und A-Jugend.

Die Zeit und die sportlichen Jahre fliegen vorbei. Ich bin stolz und ehrgeizig und schnell in der jeweils ersten Elf.

Irgendwann habe ich eine weitere Begegnung mit meinem Vorbild – Uwe Seeler, denn neben dem Trainingsgelände in Ochsenzoll steht ein kleines weißes Einfamilienhaus. Es ist das Zuhause von Uwe Seeler. Daher ist es logisch für uns Jugendspieler, dass man sich mal sieht (hoffentlich).

Ich erinnere mich, dass ich an einem Trainingstag am Kopfballpendel Sprungübungen mache und plötzlich jemand hinter mir sagt:

„Du musst viel früher abspringen – die Arme zum Schwung mitnehmen.” Gerade will ich denken, dass dieser Typ da hinter meinem Rücken die Klappe halten soll, da entdecke ich zunächst einen kleinen Hund. Mein Blick schwenkt langsam an der Leine hoch.

Da steht er – mein Idol. Lebendig! Er ist es. Im schwarzen Mantel. Uwe Seeler leibhaftig. Man ist der klein, denke ich.

Er wiederholt freundlich, aber bestimmt seinen Rat und fügt hinzu: „Du musst Dich auch gegen körperlich Größere durchsetzen und das klappt nur so.” Sein typisch Hamburger Dialekt verrät ihn. Ich träume nicht – er ist es wirklich.

„Aber Herr Seeler ich mache das immer so” … und schon mache ich einen überhasteten „zweiten Demo-Kopfball”.

„Ich würde das anders machen – probier's doch mal.” Er lässt mich den Sprung wiederholen. Ich nehme Anlauf, der Ball kommt am Pendel hängend langsam wieder auf mich zu und mit einem „Jetzt!” gibt Herr Seeler mir den Cue für den Absprung: „Jetzt”, nochmal … „Jetzt, und nimm noch die Arme mit!” Ich gehorche und treffe den Ball mit dem Kopf perfekt.

Ehrfürchtig versuche ich mir seinen Tipp zu merken. „Danke Herr Seeler …”. Er fügt hinzu: „Prima – auf diese Weise hältst Du Dir mit den angewinkelten Ellenbogen ganz nebenbei auch die Abwehrspieler vom Leib.”

Nach diesem Satz will der Hund mit Herrchen nach Hause … Schade … Ich fasse es kaum, aber ich merke mir für den Rest meines Lebens:

Spring früher hoch und nimm die Arme mit!

Du musst Dich auch gegen Größere durchsetzen!

Sich durchsetzen, wenn's sein muss auch mit dem Einsatz der Ellbogen. Das ist in meiner Erinnerung eine zweite gravierende Erkenntnis, an die ich mich entsinnen kann: Erst gegen die lästigen Kameraleute bei der Hochzeit, dann auf dem Fußballplatz. Meine „Karriere” kann also beginnen!

Ich merke, dass ich dieses Gefühl genieße, auf dem Fußballplatz meine Leistung zu bringen, Tore zu schießen und bejubelt zu werden. Applaus von den wenigen Menschen, die unsere Jugendspiele besuchen, spielt dabei eine wichtige Rolle.

Unbeschreiblicher noch sind die Gefühle, die ich bei einem Spiel meiner Jugendmannschaft im Volksparkstadion vor über 50.000 Zuschauern habe, das als „Vorspiel” vor dem Europapokalspiel der Ligamannschaft gegen den AC Mailand stattfindet. Wow! Das ist Leben pur! Und ich bin auch noch einer der drei Torschützen! Ein fast volles Stadion – daran könnte ich mich gewöhnen!

Ende 1965 stehe ich mit drei anderen aus meiner A-Jugendmannschaft vor dem Sprung zu den Amateuren des HSV. Und ausgerechnet jetzt erfahre ich eine drastische Kurskorrektur in meinem jungen Leben. Ich komme mit gerade mal 17 Jahren an der ersten Lebenskreuzung an. Sie hat kein Stoppschild, aber es geht entweder nach links oder nach rechts. Eine der beiden Richtungen hat leider nichts mit Fußball zu tun – und ausgerechnet zu der sage ich: „Ja!”

Der letzte Schlusspfiff des Schiedsrichters bei einem HSV-Spiel Anfang 1966 ist der absolute Horror. Schrill und gnadenlos beendet er meinen beinahe realistisch gewordenen Traum. Ende Fußball. Alles aus …

Und was kommt jetzt?

PS: Als „Uns Uwe” am 21. Juli 2022 für immer seine Welt verlassen musste, war seine geliebte Frau Ilka immer noch an seiner Seite. Und das etwas veraltete Eheversprechen vom Februar 1959 …

Ich verspreche Dir Treue in guten und in bösen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet ... hat bei Ilka und Uwe Seeler funktioniert - 63 Jahre lang!

Und die Blüten des HSV-Blumenkindes Pit, haben auch das bewirkt, was sie sollten ...

Die frischen Blütenblätter sollen mit ihrem verführerischen Duft die Fruchtbarkeitsgöttinnen anziehen, welche einen reichen Kindersegen versprechen ...

HSV oder TV?

Manchmal sind es nur Zufälle und ganz kurze Momente, die ein ganzes Leben verändern.

Deutschlands Fernsehshow-Regisseur der 60er und 70er Jahre Truck Branss („Monsieur 100 000 Volt: Die Gilbert Bécaud Shows” – später dann Erfinder und Regisseur der „ZDF-Hitparade” ) ist der vielleicht zweitwichtigste Mensch (nach Uwe Seeler) in meinem Leben nach Ende der Schulzeit.

Ohne ihn hätte es weder einen Kameramann noch einen Regisseur, keinen Produzenten und vermutlich auch keinen Moderator Pit Weyrich gegeben. Ohne ihn und diesen „blöden Nachmittag” wäre alles ganz anders gelaufen. Keine Ahnung wie, aber ganz sicher anders.

In den 60er Jahren pflegen mein Vater – Musikproduzent Fred Weyrich – und Regisseur Truck Branss, der eigentlich Kurt heißt, so eine typische „Männer-Berufs-Freundschaft”. Man tut sich schon mal einen Gefallen, wenn es gegenseitig und von Vorteil für beide ist. „Hilfste mir – helf' ick dir”, sagt der Berliner. Später heißt das „Win-Win”. Sehr einfach – sehr gerade – sehr unkompliziert – sehr üblich.

Empfangen kann der Zuschauer zu der Zeit nur die acht ARD-Anstalten mit Ihrem gemeinsamen ersten Programm. Dazu dann regional die jeweiligen dritten Programme, sowie seit dem 1. April 1963 das Zweite Deutsche Fernsehen – das ZDF.

Es ist Oktober 1965, kurz nach 18 Uhr genau drei Jahre nach der furchtbaren Sturmflut in Hamburg. Aber es gibt einen anderen Sturm bei uns zu Hause. Der besagte Show-Regisseur Truck Branss vom Saarländischen Rundfunk ist bei uns zu Besuch. Irgendwelche Geschäfte mit meinem Vater vorbereiten – habe ich verstanden. Ich bin gerade 17 Jahre alt geworden und ein mäßig guter-, aus heutiger Sicht eher saumäßiger, Schüler im Heinrich-Hertz-Gymnasium in Fuhlsbüttel.

An diesem Abend komme ich gerade – wie alle vernünftigen Jungs in diesem Alter – vom Fußballtraining nach Hause. Inzwischen bin ich HSV-Mittelstürmer der A1-Jugend – zehn Tore in der Saison 64/65, davon vier Kopfballtreffer (weil „mein Freund” Uwe Seeler mir ja den exklusiven Tipp gegeben hatte, wie das geht)! Ich habe nur den HSV, meine Spiele und Tore in und auf dem Kopf. Vorbild ist natürlich für jeden „Hamburger Jung” - Uwe Seeler, aber es schleicht sich ein ganz junger Libero aus München verdächtig nah in der Gunst an mein Idol heran. Franz Beckenbauer, mit dem ich später bei einem Video-Dreh eine kurze, aber wunderbare Zeit erleben darf. Dazu aber etwas später mehr.

Bedauerlich: Leider ist weder Uwe Seeler noch dieses junge Supertalent aus Bayern, sondern dieser Fernsehregisseur heute bei uns zu Gast.

Ich stürze ins Wohnzimmer und sage wohl erzogen: „Guten Abend Herr Branss.” Ich will auch gleich wieder „rausstürzen”, als mein Vater mich bremst: „Bleib doch mal fünf Minuten hier.”

” Scheiße”, denke ich, denn solche Situationen kann ich überhaupt nicht leiden. Besonders heute brauche ich meine Ruhe, weil wir am Sonntag gegen den FC St. Pauli ein Auswärtsspiel am Millerntor gewinnen müssen. (Ein „HSVer” muss gegen den FC St. Pauli gewinnen, genau wie ein „60ger-Löwe” gegen Bayern, oder ein Schalker gegen Dortmund.) Das hat sich bis heute nicht geändert.

„Ich habe mit Truck mal über deine Zukunft gesprochen”, sagt mein Vater.

Seit wann kümmert sich mein Vater um meine Zukunft? Und warum gerade heute? Was wollen die von mir? Ich weiß nur, was ich will: Fußball spielen beim HSV und A-Jugendmeister werden. Ich rechne schnell durch:

Im nächsten Jahr käme ich von der A-Jugendmannschaft sowieso in den Kader der Amateure. Bis in die Bundesligamannschaft ist es dann ja nur noch Formsache. Eine bessere Zukunftsplanung kann es doch wohl kaum geben. Mein Vater sieht das leider etwas anders.

Ungewohnt „väterlich” kümmert er sich weiter: „Na, mit der Schule läuft das ja nicht so berauschend, und irgendeinen Beruf solltest selbst du erlernen. Vielleicht nimmst du wenigstens noch die mittlere Reife mit – kann ja nicht so schwer sein! Das mit dem Abi wird doch vermutlich sowieso nichts ...”

„Bisschen sehr peinlich” finde ich das Gespräch vor diesem mir fremden Mann. Aber früher raus aus der Schule ... So blöd finde ich den Gedanken nun auch wieder nicht. Plötzlich greift Herr Branss freundlich, aber bestimmt ein: „Was kannst du denn?”

Raffinierte Frage, merke ich. Darauf kann man ja wohl sehr schlecht mit „Nichts” antworten.

Ich zögere. In dieser Pause hilft meine Mutter, die gerade noch rechtzeitig den Raum betritt. Vermutlich deswegen, weil sie instinktiv spürt: Kinder muss man beschützen. Mütter wollen immer beschützen und machen dabei nicht immer alles richtig. Es scheint sowieso ein Komplott zu sein an diesem Abend. Alle gegen Pit.

„Na, woran hast du denn Spaß?”, fragt meine Mutter etwas altmodisch und übertrieben mütterlich.

Woran hat man als 17-jähriger Junge wohl Spaß? Diese Frage finde ich naiv: Fußball – Mädels – Fußball – Partys – dann wieder Fußball – Mädels – die Karl Mai-Bände endlich „evakuieren” – ach ja, die Beatles natürlich auch.

„Na ja, außer Fußball vielleicht noch Fotografieren”, fällt mir, Gott sei Dank, gerade noch ein und denke, dass sich damit die Fluchttür aus dieser Zwickmühle öffnet. Aber die ist in dem Augenblick fest verschlossen. Heute weiß ich, dass diese locker in die Runde geworfene Information, dass ich gerne Fotos mache und die auch selbst im Keller-Hobby-Labor entwickle, nur dazu dienen sollte, das Gespräch zügig zu beenden. Aber ich habe ja nicht ahnen können, dass sie meine Zukunft bestimmen sollte – wenigstens für die nächsten 55 Jahre!

„Dann kommst du zu mir nach Saarbrücken und ich mache dich zum Kameramann beim Saarländischen Rundfunk”, sagt dieser Herr Branss so entschlossen und mit einem herrischen Tonfall, dass es keinerlei Zweifel an der Realisation dieses Vorschlages geben kann. Ich habe nur Saarbrücken wahrgenommen, nicht aber das Wort Kameramann und den Rest des Satzes.

„Das wäre ja nicht schlecht”, lüge ich. Gleichzeitig kombiniere ich: Saarbrücken und sein 1. FC – das ist doch kein Verein. Die sind zwar in der Bundesliga seit der ersten Stunde, aber im unteren Tabellendrittel und stark abstiegsgefährdet. Wo liegt das überhaupt – dieses Saarbrücken? Ich lüge der besorgten Runde weiter und freundlich meine Dankbarkeit vor, beschließe aber simultan: Das mache ich nicht. Niemals! Da gehe ich nicht hin!

Ein halbes Jahr später stehe ich auf dem Hamburger Hauptbahnhof bereit für den „Transfer” ins Saarland. Meine Mutter weint, weil alle Mütter weinen, wenn ihr Kind „in den Krieg zieht”. Mein Vater wirkt tapfer, ist aber vermutlich erleichtert – wie viele Väter, wenn die Kinder endlich das Haus verlassen. Er gibt mir noch ein paar gute Ratschläge statt eines kleinen „D-Mark-Polsters” mit auf den Weg. Mein „Karriere-Express” Richtung Saarbrücken fährt ab. Ein neues Leben und eine vollkommen undefinierbare Zukunft liegen vor mir.

Heute denke ich: „Wie habe ich das bloß geschafft, mich von meinem „Lebensziel”, Nationalspieler zu werden, abbringen zu lassen?” Heute weiß ich aber auch, warum ich damals unbedingt Stürmer spielen wollte und nicht in der Abwehr! Ich wollte da sein, wo das Spiel entschieden wird und das ist nun mal da, wo die Tore geschossen werden!

Dieser Instinkt begleitet mich konstant mein Leben lang – bis heute.

Ich beginne am 15. Mai 1966 meine Ausbildung zum Kameramann beim Saarländischen Rundfunk.

Achtung Fernsehen, ich komme!

Learning by doing

Was ich hier so aufschreibe, kommt mir vollkommen unwirklich vor, aber es ist Realität. Ging das damals alles wirklich so einfach?

Natürlich nicht. An diesem 15. Mai 1966 springe ich tatsächlich sprichwörtlich ins „kalte Wasser”. Mitgebracht habe ich eigentlich nur Mut. Wird schon werden, wenn ich mich dafür begeistern kann, was da auf mich zukommt. Trotzdem schwirren viele Fragen in meinem Kopf herum:

- Wieso verspricht dieser Regisseur aus Saarbrücken dem noch 17-jährigen Sohn eines Freundes eine Ausbildung zum Kameramann?

- Warum macht er das? Der kennt mich doch gar nicht und hat nicht ein einziges von mir „geschossenes Foto” gesehen, das ein gewisses Talent hätte erkennen lassen können.

- Und wieso hält er dieses Versprechen auch noch?

- Warum ist mein Vater einverstanden?

Er hatte es ja sogar vorgeschlagen, dass ich nach der Mittleren Reife in der 10. Klasse die Schule ohne Abi verlasse. Das wäre doch heute alles undenkbar, oder?

Nach ein paar Wochen in Saarbrücken spüre ich, irgendetwas ist magisch in dieser Welt der Fernsehwelt. Zum ersten Mal denke ich: ” Nicht so schlecht hier.” Sowas hat man irgendwie im Gespür. Ich merke, dass dort alle Türen für mich offen sind und dass ich willkommen bin! Regisseur Truck Branss ist verheiratet mit einer ehemaligen Tänzerin, hat zwei kleine Kinder: Kai und Bebé. Die sind aber noch zu jung, um im Fernsehen eine Rolle zu spielen. Also erklärt Branss kurzerhand mich zu seinem „Ziehsohn” und „besetzt” mich schon nach einem halben Jahr Grundausbildung öfter als vierten Kameramann in seinen Sendungen. (Normalerweise werden damals höchstens drei elektronische Kameras bei einer Produktion eingesetzt.) Ich darf dann schon mal vor einem aufzunehmenden Musiktitel die damals noch verwendete Film-Klappe zeigen oder die Namen der Sänger von einer Insert-Schrifttafel ablichten.

Meine ersten Kamera-Einstellungen sind also Schrifttafeln mit den Namen von Manuela („Schuld war nur der Bossa Nova” ) und von Roy Black („Ich denk an Dich” ), die als Untertitel ins Bild eingeblendet werden. Nur die Namen sonst nichts! Für diese „Aufnahmen” steht meine „Titel-Kamera” in einem Abstellraum neben dem großen „Studio 1”, wo die „eigentliche Musik spielt”.

Die mir gegebene Aufgabe ist für mich so aufregend, dass ich abends meine Eltern in Hamburg anrufe und sie nötige, sich unbedingt die nächste Sendung aus Saarbrücken anzusehen und dabei aber besonders auf die Untertitel mit den Namen zu achten, denn das sind meine ersten eigenen Kamera-Einstellungen.

Es läuft super, stelle ich stolz fest. Ich bin zwar jetzt ohne Abi und ohne Fußballverein, aber beim Fernsehen.

Im Laufe der folgenden Berufsjahre merke ich auch, dass das alles ein unglaubliches Glück war – dieses Learning by doing. Mit siebzehneinhalb raus in die Fremde und los ging's. Ich musste mich nie bewerben, nie ängstlich warten und hoffen. Ich habe außer der „mittleren Reife” und der Führerscheinprüfung nie eine Prüfung gemacht. Ich habe das alles auch nicht geträumt, aber genossen.

Ich habe meinen Beruf einfach geschenkt bekommen – wie einen Lottogewinn. Zumindest der Einstieg war pures Glück!

Nun könnte ich ja schlau daherreden und Sprüche einsetzen, wie „Ohne Fleiß kein Preis”. Oder: „Das Glück liegt auf der Straße – du musst es nur aufheben” ... Mag sein, dass da sogar was dran ist. Aber ich weiß heute: Wenn ich kein Talent für diese Branche und keinen Ehrgeiz, keine erkennbare Leidenschaft für diese Aufgaben gehabt hätte und wenn ich nicht alles versucht hätte, um mich dort zu behaupten, dann wäre ich schnell gescheitert. Was für ein großes Glück hatte ich, dass ich schon 1969 – mit Ende 20 – meine dreijährige Ausbildung zum Kameramann abschließen konnte und als vollwertiger freiberuflicher Kameramann gebucht wurde, das alles ist mir erst viele Jahre später klar geworden. Mir sind diese Gedanken in den folgenden Berufsjahren oft durch den Kopf gegangen.

Ich habe nicht nur einmal erlebt, dass junge Frauen und Männer mit Abschluss aus den Filmhochschulen zu uns kamen, die nach ihrem Abitur auch noch in eine Fotolehre gegangen sind oder sich jahrelang an diesen Instituten durch Theorien quälen mussten. Ok, sie kamen vollgestopft mit Wissen zu uns. Wandelnde Fachleute in Sachen Film und Fernsehen. Sie hatten ihren Abschluss geschafft und mussten sich dann frühestens mit 26 Jahren – oder sogar später – trotzdem bewerben. Dort, wo tatsächlich Fernsehen gemacht wird.

Als ich 25 Jahre alt wurde, hatte ich schon sieben (!) Jahre praktische Fernseherfahrung gemacht.

Das kann man mit erlerntem Fachwissen kaum gleichsetzen. Wenn es überhaupt typische Berufe gibt, die man am besten lernen und begreifen kann, wenn man sie nicht nur theoretisch erfasst, sondern tatsächlich auch praktisch ausübt, dann sind das viele Fachbereiche in der Film- und Fernsehproduktion. Ich behaupte, dass ich Jahre gewonnen habe, weil ich so früh „ran durfte” : Und zwar ran an die Kameras – und dass ich dort täglich meine eigenen praktischen Erfahrungen machen konnte. Unbezahlbare Vorteile!

Wenn ich heute Freunde mit heranwachsenden Kindern treffe, die vor solchen entscheidenden Lebensabschnitten stehen, wie Schule – Abi – Studium, dann entstehen fast immer die gleichen Gespräche. Die Eltern – meistens sind es die Mütter – erzählen stolz, dass Tochter oder Sohn nach dem Abi „erst mal” 'ne Auszeit nehmen will. Ins Ausland gehen und so ... Ich muss mich bei solchen Gesprächen nicht anstrengen, denn ich frage dann immer das Gleiche.

„Was macht ihr nach dem Abitur?”

Ich bekomme fast immer die gleichen Antworten:

„Ja, dann natürlich studieren.”

„Was denn?”, frage ich.

Mütter wie Väter antworten in diesem Moment zu 98% das Gleiche:

„Frag sie selbst.”

Sollte dann die „Brut” anwesend sein, geht das Gespräch erstaunlicherweise auch identisch weiter. Mit kleinen Variationen allerdings. Ich frage Tochter oder Sohn – vermutlich gerade so 18 geworden:

„Und was willst Du studieren?”

„Erst mal Auszeit nach dem Abi”, sagt sie oder er.

Ok, das wusste ich ja schon – also jetzt nochmal meine Frage:

„Was willst Du denn studieren?”

Achtung – meistens folgen starke Antworten:

Mädels: „Informatik.”

Jungs: „Elektrotechnik.”

Ich staune nicht, denn es läuft ab wie immer, auch nach meiner nächsten Frage:

„Und dann? Hast Du einen bestimmten Beruf im Auge?”

Ich wette, dass locker 70 % antworten:

„Nee, weiß noch nicht.”

Ok – ich habe einen Teil meines Lebens ganz gut geschafft und meine Generation ist durch die Entwicklung der Lebensumstände in den letzten 50 Jahren wirklich nicht gut mit der heutigen zu vergleichen. Aber ist es altmodisch, wenn ich den Eindruck habe, dass „Die von Morgen” nicht selten nach der Schule zunächst einmal etwas planlos sind? Studium bedeutet für viele im Unterbewusstsein: Erst einmal Zeit haben. Schließlich ist endlich der Druck weg.

Klar, davon muss man sich erholen. Aber deswegen gleich 12 Monate USA oder so?

Eins steht fest:

- Ein Semester dauert sechs Monate – also ein halbes Jahr.

- Ein Bachelorstudium mit der Länge von sechs Semestern „verbraucht” also drei Jahre.

- Das Masterstudium mit vier Semestern braucht zwei weitere Jahre.

- Dann sind da auch noch die „ganz knapp” verfehlten Prüfungen (kann man ja wiederholen) – einfach ein paar Semester draufpacken. Es existiert ja kein Druck mehr.

Und dann kurz vorm Abschluss doch nochmal das Studienfach wechseln, weil man gemerkt hat: Das erste Fach war nichts für mich ... Kein Problem, man hat ja Zeit ...

Das ist hier keineswegs ein Plädoyer gegen das Studieren. Ich habe keinen Grund, gegen irgendwelche Studenten und deren Zukunftspläne zu sein. Ich bin aber sehr dankbar, dass mir das alles erspart geblieben ist.

Ich hatte inzwischen begriffen, dass ein weiterer glücklicher Zufall der Ort war, an dem ich das alles erlebt habe. Saarbrücken und der Saarländische Rundfunk.

Ich spinne nicht, wenn ich behaupte: Bei solch einem „kleineren Betrieb” sind die Chancen größer, auch in überschaubarer Zeit vorwärtszukommen, als bei den „Big Playern” (wie WDR oder NDR). Beim SR habe ich immer offene Türen gehabt. Wenn ich neugierig war, wie „die in den Studios” arbeiten, bin ich da einfach hingegangen und habe zugeschaut. Ich war überall willkommen dabei zu sein, wenn zum Beispiel Tonkollegen ihre Probleme lösen. Ich habe in Maskenräumen gesehen, wie Haare und Make-ups gemacht werden, einfach weil es dort – im kleinen Sender – möglich war, in wirklich alle Bereiche „reinzuschnuppern”. Ich saß tagelang freiwillig bei Cuttern im MAZ-Schnitt, wo die aufgenommenen Sendungen bearbeitet werden.

Das war allerdings nur möglich, weil zwei von denen – wie ich auch – in der Rundfunk-Fußballmannschaft spielten und ich natürlich dort als Ex-HSVer willkommen war.

Und ein weiteres, vielleicht entscheidendes Glück war, dass ich das alles spannend fand! Zwischendurch habe auch ich Theorie gelernt: Aus schlauen Büchern habe ich erfahren, was Kameras und Objektive für ein Innenleben haben und warum ein Bild eine „eigene Sprache” hat, oder wann man Scheinwerfer als Kunstlicht und wann als Tageslicht einsetzt. Und so ganz nebenbei konnte ich gemütlich von den Beleuchterbrücken – oben über den Studios – das Treiben unten in den Dekorationen verfolgen. Da hat mich niemand verjagt.

In der berühmten „Funkklause”, einer kleinen Kneipe am Fuße des Saarbrücker Funkhauses, trafen sich nicht nur wir – „das arbeitende Fernsehfolk” vom Kabelträger, über die Assistenten bis zum Redaktionsleiter –, sondern auch viele Künstler, Autoren und Redakteure manchmal schon weit vor Feierabend. Und in dieser „kleinen Kneipe” wurde das Fernsehen besprochen – von A bis Z. Ich gehörte schon im zweiten Lehrjahr zu einer „genussfreudigen, großen Familie”, die sich freiwillig in dieser Kneipe traf und von dort aus „das beste Fernsehen aller Zeiten” gemacht hat – wenigstens in der Theorie. Ich behaupte auch heute noch, dass das „Herz des Fernsehens” die Macher sind – die vielen Mitarbeiter aller Fachbereiche, die als Team funktionieren müssen.

Einer allein kann eben kein Fernsehen machen!

Die ganze Welt sieht meine Bilder

Nur wenigen Persönlichkeiten, die ich in diesem Buch erwähne, bin ich persönlich gar nicht begegnet oder – wie im Fall Uwe Seeler – nur sehr kurz. Trotzdem spielen einige von ihnen eine wichtige Rolle auf meinem Weg. Sogar ein großer Staatsmann gehört dazu. Der konnte allerdings kaum Weggefährte von mir gewesen sein. Aber ich wurde zufällig sein Wegbegleiter. Ich habe ihn ein Stück – ein ganz kleines, kurzes Stück – in meinem jungen Leben begleitet. Leider aber am Ende seines Lebens – ein paar Minuten lang und nur für ein paar Meter bis zum Horizont.

Dr. Konrad Adenauer

Sein letzter Weg sollte der erste Bedeutende in meinem beruflichen Leben werden und das auch noch auf ziemlich bizarre Weise.

19. April 1967: Seit elf Monaten bin ich in der Ausbildung.

Immer häufiger werde ich Anfang '67 bereits in eigener Verantwortung als Kameramann an einer dieser elektronischen Kameras – der E-Kamera – eingesetzt. Mir liegt das Suchen nach Bildern und das Bewegen der großen Kamera mit dem massiven Vinten-Pumpstativ, mit dem man Richtung und Höhe sehr schnell verändern kann.

Vollkommen unerwartet ruft mich eines Tages der Chefkameramann zu sich ins Büro. Ohne große Vorrede kommt er direkt zur Sache: „Pit, traust Du Dir zu bei einer Live-Übertragung eine Hauptkamera zu führen?” Ich komme noch schneller „zur Sache” und antworte: „Na klar!”

Ich hoffe sofort auf ein Beatles-Konzert, oder wenigstens auf den Besuch der Queen. Vielleicht ist es ja auch ein Länderspiel. Ja, das wäre der Hammer! Ich werde in sechs Monaten 19, fühle mich wie 28, und benehme mich hin und wieder wie ein 15-jähriger. Wenn mich jemand nach meinem Beruf fragt, antworte ich selbstbewusst: Kameramann. Ich sage nichts von Ausbildung oder Assistenz. „Klein machen” ist nicht mein Ding. Das ist auch keine günstige Eigenschaft, wenn man „Karriere” machen will. Mein Chef, der das glücklicherweise nie so von mir gehört hat, erklärt mir mit bedeutenden Worten meine große Aufgabe:

„Du fährst mit drei anderen Kameramännern und der Bildmischerin nach Bonn.”

Mir schießt es durch den Kopf: Bonn – das heißt Bundestag. Live! Ok, das ist spannend. Falsch. „Du wirst die Kamera 57 bedienen.”

Upps – 57 oder mehr Kameras. Das heißt, der Papst kommt. Wieder falsch. Es ist eine Beerdigung – ein Staatsbegräbnis.

„Pit, Du stehst mit Deiner Kamera auf dem Waldfriedhof in Rhöndorf bei Bad Honnef und wirst die letzten Einstellungen vor dem Grab machen.” Ich habe keine Ahnung, ob Adrenalin flüssig ist, aber das muss es sein, was da gerade durch meinen Körper rauscht.

Ich vermute, es handelt sich um Konrad Adenauer, der mit 91 Jahren in seinem Haus bei Bonn gestorben war. Mein Chef lässt mich nicht zu Ende vermuten:

„Die letzte Kamera am Grab des verstorbenen Bundeskanzlers Konrad Adenauer wirst Du übernehmen. Ich hoffe, Du kannst das Pit.” Er begleitet das mit dem sorgenvollen, skeptischen Blick eines Lehrers. Vertrauen sieht anders aus! „Ganz Deutschland, ja die ganze Welt, wird deine Bilder sehen.” Und weiter druckreif: „Es ist ein großes Staatsbegräbnis. Ich verlass mich auf Dich!”

Also doch Vertrauen. Ich bin überglücklich, denn ich merke zum ersten Mal seit meinen Fußballkünsten beim HSV, dass ich offensichtlich auch woanders gebraucht werde.

Ich spüre auch zum ersten Mal die Vorfreude auf ein besonderes Ereignis, bei dem ich live und ganz nah dabei sein werde, denn mein frisch erlernter Beruf schickt mich dorthin.

„Geschenke dieser Art” darf ich in den kommenden Jahren immer wieder annehmen. Ob Fußballspiele, Musikshows oder klassische Konzerte, Nachrichten, Studioarbeit oder Gottesdienste – wir Kameraleute werden überall gebraucht. Es ist immer wieder alles neu. Außerdem treffe ich permanent neue spannende Menschen, Themen und Herausforderungen.

Trotzdem bin ich im ersten Moment enttäuscht, dass dieses große Ereignis nun ausgerechnet so ein trauriger Anlass ist, denn lieber wäre mir schon ein Konzertmitschnitt der Beatles oder Rolling Stones gewesen.

Aber ich bin auch stolz, denn ich bekomme ja sehr früh das Vertrauen meines Senders, als ein „Noch-Azubi” eine vollwertige Live-Kamera zu bedienen. Aber muss es denn ausgerechnet ein Friedhof, ein Grab sein, das ich zeigen soll?

Weil ich damals gerade jeden Pfennig für einen sehr gebrauchten Käfer spare, kaufe ich mir sehr schweren Herzens meine erste Dienstkleidung – eine schwarze Krawatte.

Ich mag dieses „unnötige Accessoire” sonst nicht. Ich verdiene 400 D-Mark Ausbildungsbeihilfe beim SR. Die reichen aber immer höchstens bis zum 16ten eines Monats …

Ich bitte daher meine Eltern, mich beim Kauf eines dunklen Anzuges zu unterstützen, denn alle Mitarbeiter sollen dem Anlass entsprechend gekleidet sein. Adenauer wird teuer.

Ein bisschen fremd fühle ich mich schon in meinem Einreiher und mit den eng geschnittenen und etwas zu langen Hosenbeinen, als ich mich in den SR-Dienstwagen setze, der uns Tage später zum Waldfriedhof in der Nähe des Rheins fährt.

Ich gebe zu, ich bin sehr gespannt auf das, was mich erwartet.

Meine älteren Kollegen „pädagogisieren an mir rum”, nicht so viel Blödsinn zu machen, denn sie kennen mich als Menschen, der nicht immer merkt, wenn er Grenzen überschreitet. Ich habe halt ungebremsten, überschäumenden Spaß, besonders dann, wenn was Neues um mich herum passiert.

Hier allerdings ist Vorwarnung unnötig, denn auf einem Friedhof bleiben Humor und Lebensfreude ja sowieso vor dem Eingang stehen. Es muss ja keiner wissen, was ich so alles denke ...

Waldfriedhof Rhöndorf, 25. April 1967.

Regiebesprechung um 14 Uhr. Die Sonne scheint. Der Friedhof wird gerade für die anstehende Beerdigung für andere Bürger komplett gesperrt. Ich bekomme meinen ersten Dienst-Spezialausweis für den Durchgang – quasi so eine Art Backstage-Pass. Der Teamleiter erklärt uns, wie dieser Staatsakt und unsere Übertragung ablaufen wird. Der WDR ist die Sendezentrale dieser aktuellen Live-Sendung. Aber viele kleine Teams von anderen ARD-Anstalten werden gebraucht, um das möglich zu machen. Und zufällig ist der Saarländische Rundfunk zuständig für den letzten Teil des Begräbnisses von Konrad Adenauer. Ich bin beeindruckt. Allein die Gästeliste macht neugierig.

Im Plenarsaal des Bundestages in Bonn und später im Kölner Dom trauern unter anderem:

Die Präsidenten

- Lyndon B. Johnson,

- Charles de Gaulle,

- die Kardinäle Frings und Döppner,

- Bundespräsident Heinrich Lübcke.

Ob ich die alle später sehe? Kommen die auch mit zum Friedhof? Das alles zeigen die Kameras 1 bis 30 bei der Live-Übertragung.

Um 16 Uhr fährt dann ein Rheinschiff mit dem Sarg an Bord rheinaufwärts als Konvoi Richtung Bad Honnef. Kameras 21 bis 48 zeigen diese Stationen.

Und auch eine Helikopter-Kamera ist im Einsatz, die aber andauernd ausfällt. (Das ist 50 Jahre später auch noch manchmal so ...)

Ich stehe, wie eingeteilt, bereits an meiner schwarz-weiß Fernseh-E-Kamera und erinnere mich, dass mir das alles damals nicht wirklich egal gewesen ist.

Diese Fernsehkameras sind damals noch sehr einfach ausgerüstet. Sie haben vier verschiedene Wechselobjektive, die an einem Ring aufgereiht vorne eingerastet sind. Eins für weite Totalen – eins für etwas nähere Aufnahmen usw.