10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Der Bundeskanzler und die Musik: Dieses Buch zeigt Helmut Schmidt von einer weniger bekannten Seite: als großen Kunst- und Musikliebhaber, der immer, wenn sich die Gelegenheit bot, begeistert in die Tasten griff. Helmut Schmidt war der erste Kanzler, der eine eigene Musikschallplatte herausbrachte: Zusammen mit Justus Frantz und Christoph Eschenbach spielte er in den achtziger Jahren Konzerte von Mozart und Bach ein. Reiner Lehberger erzählt die Geschichten hinter Schmidts Liebe zum Klavierspiel: etwa von den Anfängen in jungen Jahren mit der von den Nazis als »Halbjüdin« eingestuften Klavierlehrerin Lilly Sington-Rosdal oder von den Aufenthalten in der Künstlerkolonie Fischerhude, wo Schmidt seine Fähigkeiten an Dorforgel und Flügel verbesserte. Immer musste ein Klavier in Reichweite sein, selbst mitten im Krieg lieh er sich mehrfach eins. Über Helmut Schmidts Liebe zum Klavier entdeckt Lehberger ganz andere Seiten der Biographie des großen Staatsmannes und stößt dabei auch auf einige Ungereimtheiten in Schmidts Lebenserzählung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 403

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

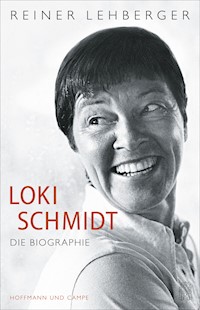

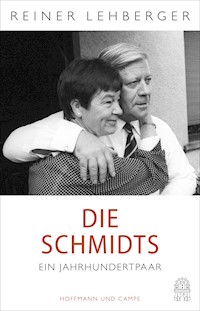

Reiner Lehberger

Helmut Schmidt am Klavier

Ein Leben mit Musik

Hoffmann und Campe

1Einleitung

»Ohne Musik wäre mein Leben wahrscheinlich ganz anders verlaufen.«[1] (Helmut Schmidt, 2008)

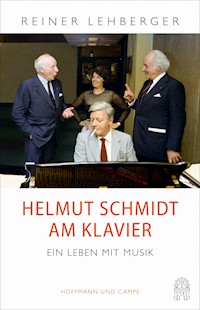

»Mit Helmut Schmidt am Klavier« – so hätte es auf der Einladung zum siebzigsten Geburtstag seines Freundes, des Hamburger Industriellen Kurt Körber am 7. September 1979 stehen können. Das Coverfoto dieses Buches ist an eben diesem Abend in Hamburg-Bergedorf entstanden und zeigt neben dem Klavier spielenden und offensichtlich bestens gelaunten Kanzler Helmut Schmidt gleich drei weitere prominente Geburtstagsgäste, den Alt-Bundespräsidenten Walter Scheel, den Intendanten der Hamburger Staatsoper und Dirigenten Rolf Liebermann sowie die Opernsängerin Jeanette Scovotti, die später an diesem Abend noch gemeinsam mit Helmut Schmidt singen sollte.

Dieser 7. September war ein Freitag. Helmut Schmidt hatte erst wenige Stunden zuvor, nach einer herausfordernden Bonner Arbeitswoche mit den üblichen 15-Stunden-Tagen, mit seiner Frau Loki auf dem Hamburger Flughafen landen können, und dennoch zeigt diese Momentaufnahme, dass der Kanzler spätestens am Klavier die Hektik der Hauptstadt und des politischen Amtes hinter sich gelassen hatte. Ungerührt von Prominenz, Protokoll und Presse spielt er sich hier höchst vergnügt ein wenig ein. Wenig später wird er die munter plaudernden anderen Gäste bei einem Geburtstagsständchen für seinen Freund Körber begleiten. Alles ging an diesem Abend spontan und ungezwungen zu, und so machte Helmut Schmidt das, was er für gute Freunde gerne tat: Er setzte sich ans Klavier und spielte aus seinem Repertoire, das bei solchen Anlässen von Gershwin bis zu Shantys oder Volksliedern reichte.[2]

Wenn er für sich allein spielte, improvisierte er gern, spielte Läufe auf dem Klavier und einen Mix verschiedener Melodien, so wie es kam. In seinem Haus am Neubergerweg finden sich aber auch Notenstapel verschiedenster Komponisten, wobei J.S. Bach für Helmut Schmidt eine Sonderstellung einnahm. Ihn reizten die technischen Anforderungen klassischer Musik, nicht nur um das eigene Spiel zu verbessern, sondern auch um sich in seinem Klavierspiel größeren Herausforderungen zu stellen. Das Foto auf der Rückseite dieses Buches bildet beispielhaft diese Haltung des Klavierspielers Schmidt ab.

Wer die Doppelhaushälfte im Neubergerweg 80 betritt, spürt intuitiv, dass das Klavierspiel im Leben des Helmut Schmidt eine besondere Bedeutung hatte. Hat man die nüchterne, gepanzerte Eingangstür durchschritten, schaut man aus dem kleinen Eingangsflur direkt in die hohe Wohndiele und dort zentral auf einen schwarzen Flügel, den Schmidt 1987 erworben hatte. Tritt man näher an das imposante Instrument, sieht man im goldenen Schriftzug den Namen des renommierten Hamburger Klavierbauers Steinway & Sons. Auf dem Flügel liegt ein dekorativer Teppich. Die Wirkung des Flügels auf den Besucher ist eindrucksvoll.

Früh, seiner Einschätzung nach sogar zu früh, erhielt Helmut Schmidt seine ersten Klavierstunden. Er war gerade sieben Jahre alt, und die ersten Jahre des Klavierspiels waren nach seinen eigenen Aussagen eher Pflicht als Freude. Mit dem Wechsel in die höhere Schule, der musisch und gestalterisch besonders profilierten Lichtwarkschule in Hamburg-Winterhude, änderte sich das: Musik, aber auch die Kunst allgemein gewannen für den Heranwachsenden an Bedeutung. Die in diesen frühen Jahren geformte Beziehung zur Musik und zur Kunst hielt ein Leben lang. Und da dies auch für seine Mitschülerin und spätere Ehefrau Loki Schmidt galt, wurde die Liebe zu Musik und Kunst ein wichtiges Bindeglied für das Paar.

Seinen ersten öffentlichen Auftritt hatte Helmut Schmidt als Sextaner mit einem kleinen Solopart bei einem Schülerkonzert der Hamburger Schulen in der Musikhalle. Sein letzter war 55 Jahre später bei einer Bach-Einspielung mit dem NDR Symphonieorchester in der Friedrich-Ebert-Halle in Hamburg-Harburg. Dazwischen lagen zwei Konzertbeteiligungen, beide mit international prominenten Pianisten und Orchestern: dem London Philharmonic Orchestra Ende 1981 in London und mit dem Tonhalle-Orchester im Sommer 1983 in Zürich.

Diese Auftritte eröffneten sich nicht ohne weiteres, sondern verdankten sich seiner langjährigen Freundschaft zu den beiden Pianisten und Dirigenten Christoph Eschenbach und Justus Frantz, aber natürlich auch seinem Status als deutscher Politiker der ersten Reihe. Es versteht sich, dass er als Nichtberufsmusiker bei den Konzerteinspielungen für drei oder vier Klaviere nicht die schwierigen Parts übernahm. Trotzdem kann man sich ausmalen, welch enorme Herausforderung diese Auftritte an sein spielerisches Können darstellten, dazu noch mit so herausragenden Orchestern und Pianisten. Weiter kann man vermuten, dass sein meist unerschütterliches Selbstvertrauen erheblich auf die Prüfung gestellt wurde. Wenn sein Einsatz kam, saß Helmut Schmidt allein am Klavier und jeder konnte hören und sehen, was und wie er spielte. Dass er seinen Part aber erfüllen konnte, darauf vertraute letztlich nicht nur er selbst, sondern auch die Musiker, die ihn begleiteten. »Wenn er sich richtig konzentrierte, konnte er am Flügel Dinge schaffen, die anderen nicht gelangen«, so beschreibt Justus Frantz fast ein wenig überschwänglich das Potenzial Helmut Schmidts am Klavier.[3]

Nun hat sich Helmut Schmidt mit den Einspielungen von Mozarts Konzert für drei Klaviere und Orchester F-Dur, KV 242 und Bachs Konzert für vier Klaviere und Streicher a-Moll, BWV1061 aber nicht als Konzertpianist in das Gedächtnis der Republik gespielt, sondern er hat, wie wir wissen, seine nationale und internationale Bedeutung einer erfolgreichen politischen Karriere zu verdanken. Und dennoch – die Konzertauftritte blieben herausragende musikalische Erlebnisse in seinem Leben.

Schmidts eigene Bewertung seines musikalischen Könnens variierte. So gestattete er zwar, dass seine Mitwirkung an der Bach-Einspielung 1985 von der Deutschen Grammophon klangvoll unter dem Titel Helmut Schmidt – Kanzler & Pianist vermarktet wurde. Meist aber übte er sich in Untertreibung bzw. hanseatischer Bescheidenheit und sprach von sich zum Beispiel als einem »laienhaften Klavier- und Orgelspieler«.[4] Seine Frau äußerte sich in dieser Frage eindeutig. Als ich ihr 2010 von einem Interview mit Kurt Masur berichtete, in dem dieser von ihrem Mann als Pianisten und Kanzler gesprochen habe, merkte sie an: »Das ist sehr freundlich, ich würde nur umstellen und ein wenig verändern in ›Kanzler und Klavierspieler‹.«[5]

Die große Bühne des Helmut Schmidt war zeitlebens die Politik, und das mindestens seit 1953, dem Jahr seines Einzugs in den deutschen Bundestag.[6] Bleibt man in diesem Bild, so bildete die Musik für ihn nur eine Art Hinterbühne, deren Bedeutung man jedoch nicht gering schätzen sollte. Die Anerkennung, die er als prominenter Politiker fand, blieb ihm weit über seine Jahre als Minister und Bundeskanzler hinaus erhalten, vielleicht wurde sein Einfluss auf die öffentliche Meinung in Deutschland nach seiner aktiven Zeit sogar höher als davor. War er vorher der tatkräftige »Macher« oder der »Kanzler der Krisen«, wurde er danach zum hoch geachteten Elder Statesman, der als Publizist und Redner die gesellschaftspolitische Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland sowie globale Herausforderungen kommentierte oder erläuterte.

Auf der »Hinterbühne« seines Lebens aber gab es fast neunzig Jahre lang eine überraschend tiefe und beharrliche Beziehung zur Musik, insbesondere zum Klavier- und Orgelspiel. Diese Verbindung von Musik und Leben des Helmut Schmidt ist das Thema dieses Buches. Helmut Schmidt am Klavier ist keine musikwissenschaftliche Untersuchung, sondern richtet den Blick auf eine wenig entdeckte, tiefer liegende Seite seiner Biographie. In der Erforschung der musikverbundenen – und auch kunstnahen – Facetten seines Lebens zeigt sich noch einmal eine ganz andere Seite des meist als rational und effizient charakterisierten Politikers.[7] Zum Vorschein kommt ein Mensch, der Kraft und Antrieb aus der Musik zieht, weiche und emotionale Charakterzüge zeigt, der die Nähe zu Musikern und Künstlern bewusst sucht und deren großartige Begabungen und Leistungen vorbehaltlos, ja begeistert, bewundern kann. Im schriftlichen Austausch mit der Künstlerin Olga Bontjes van Beek oder mit dem Geiger Yehudi Menuhin finden wir Sätze und Wendungen, die man bei Schmidt nicht erwartet hätte.

Ungemein erhellend für diese Blickerweiterung auf die Person Helmut Schmidt waren zahlreiche Gespräche mit Musikerinnen und Musikern, die ihn vor allem als Gastgeber der sogenannten Hauskonzerte im Palais Schaumburg in den Jahren 1975 bis 1982 erlebt haben. Ebenso wichtig waren Helmut Schmidts eigene Äußerungen zu musikalischen Einflüssen oder Erlebnissen sowie seine Bekanntschaften mit bedeutenden Dirigenten und Musikern seiner Zeit. Über sein eigenes Spiel schreibt er hingegen nie ausführlich, legt aber Fährten, denen ich in diesem Buch nachgehe. Nicht zuletzt ergaben sich auch manche Hinweise aus den Gesprächen, die ich mit Loki Schmidt zu den Themen Musik und Kunst im Hause der Schmidts habe führen können.

Als bedeutungsvoll erwiesen sich bislang unbekannte Quellen und Fotos aus dem Archiv in Hamburg-Langenhorn und anderer Archive von Privatpersonen sowie kultureller Einrichtungen. So löste zum Beispiel ein einzelner Fund des Vertrages über seinen Orgelunterricht in den Kriegsjahren 1942/43 aus dem Helmut-Schmidt-Archiv eine Folge weiterer ertragreicher Recherchen in anderen Archiven aus und ermöglichte interessante neue biographische Rekonstruktionen. Helmut Schmidt und der Orgelunterricht am Musikinstitut Klindworth-Scharwenka der Jahre 1942/43 bildet nun ein eigenes Kapitel in diesem Buch; es macht den Leser mit dem Orgelspieler Helmut Schmidt bekannt und deckt gleichzeitig ein kleines Stück deutscher Zeitgeschichte auf.

Die persönliche Bedeutung, die Helmut Schmidts Beziehung zur Musik und dem eigenen Musizieren hatte, wechselte mit den Lebensstationen. Nicht immer war sie gleichbedeutend stark, da ist sie aber immer gewesen. In seinen Kindheits- und Jugendjahren folgte er mit dem Klavierspiel zunächst dem Wunsch der Mutter, erfuhr aber bald, wie sehr die Musik das eigene Leben bereichern konnte und dass er selbst nicht ohne musikalisches Talent war. Seitdem er zehn, elf Jahre war, konnte er sich selbst für Musik begeistern. Die Umgebung der Lichtwarkschule, seine Musiklehrer Hermann Schütt und Ludwig Moormann gaben nicht nur Anregungen, sondern boten auch Möglichkeiten zum eigenen Musizieren. Neben der Schule hatte er über zehn Jahre hinweg Klavierunterricht, übte, spielte zu Hause vor und lernte dabei, dass Erfolge nur mit Disziplin und Ausdauer zu erreichen waren.

So wie für das Musizieren die eigene Beharrlichkeit, Konzentration und ein langer Atem notwendig waren, wurden diese Tugenden später auch zu Markenzeichen des Politikers Schmidt. Aus der Forschung wissen wir heute, dass Musikalität die Entwicklung der Intelligenz fördern kann und dass musisch kreative Menschen auch in anderen Bereichen des Lebens besondere Leistungen erbringen können. Auch hierfür könnte man Helmut Schmidt als treffendes Beispiel anführen.

Vielleicht hat er selbst an die Herausbildung dieser persönlichen Charakteristika gedacht, als er im Rückblick einmal von sich behauptete, dass sein Leben ohne Musik anders verlaufen wäre. Vor allem aber hat er gewiss an den Trost, zum Beispiel in schwierigen und belastenden Situationen der Nazizeit und Kriegsjahre, an die Ausgeglichenheit und Kraft für das oft zähe Geschäft der Politik, aber auch an innere Freude gedacht, die ihm das eigene Musizieren in angespannten, herausfordernden und glücklichen Lebensphasen bereitet hat. Musik war für ihn ein Kraftfeld.

Die Rolle der Musik im Leben des Helmut Schmidt bemisst sich jedoch nicht allein am eigenen Musizieren. Mit Blick auf seine Aussage zur Bedeutung der Musik für sein Leben wird deutlich, dass er auch auf die vielfältigen Bekanntschaften und Erfahrungen, welche ihm die Musik eröffnete, rekurriert. Die Freundschaften, die er und seine Frau zu bedeutenden und bekannten Musikerinnen und Musikern pflegten, sind außergewöhnlich und zahlreich. Auch mit Künstlern, Schriftstellern und Theaterleuten ist es im Übrigen nicht anders.[8] In der Musikszene gehören dazu international renommierte Dirigenten, Komponisten und Solisten wie Leonard Bernstein, Herbert von Karajan, Rolf Liebermann, Kurt Masur, Yehudi Menuhin, die Opernsängerinnen Jeanette Scovotti und Felicia Weathers, und last but not least, die beiden deutschen Pianisten und Dirigenten Christoph Eschenbach und Justus Frantz. Wenn der Oboist Pierre W. Feit über seine Erfahrungen mit Schmidt nach einem Konzert im Kanzleramt anmerkte: »Er verstand viel von Musik, war ein hoch konzentrierter Zuhörer und interessanter Gesprächspartner«, so waren das Eigenschaften, die auch andere Musiker an ihm zu schätzen wussten.[9] Alle von mir interviewten Musikerinnen und Musiker beschrieben den Musikfreund Helmut Schmidt in vergleichbarer Weise und drückten mit ähnlichen Worten ihre Wertschätzung aus.

Die Musiknähe des Politikers und Publizisten Helmut Schmidt – und auch das wird in diesem Buch deutlich – ist in beinahe allen Phasen seines Lebens allerdings nie »politikfrei«. Dass die individuelle Lebensgeschichte und die allgemeine Geschichte miteinander in Beziehung stehen, gilt für jeden von uns, aber in der Person von Helmut Schmidt ist die Verwobenheit der eigenen Lebensgeschichte mit der jüngeren deutschen Geschichte fast exemplarisch ausgeprägt. Und so ist sein Verhältnis zur Musik und den ihn begleitenden Musikern davon nicht ausgenommen.

Da ist zum Beispiel seine Klavierlehrerin, Lilli Sington-Rosdal, die ihn seit 1926/27 in seinen Kindheits- und Jugendjahren unterrichtete und die mit den Nürnberger Rassegesetzen vom September 1935 als sogenannte Halbjüdin, in der Amtssprache der Nazis als »Mischling ersten Grades«, eingestuft wird. Diese Gefährdung seiner Klavierlehrerin wird von dem heranwachsenden Helmut Schmidt nicht wahrgenommen und ihr weiteres Lebensschicksal verschwindet völlig aus seinem Gesichtskreis, nachdem er als Soldat einberufen worden war.

Da ist in den Kriegsjahren sein offenkundiges Bestreben, durch Klavier- und Orgelspiel die eigene Balance zu halten und dem Alltag und den eigenen inneren Widersprüchlichkeiten der Kriegszeit zumindest stundenweise entgehen zu können. Ob das gelang, muss offenbleiben, einfache Erklärungen gibt es nicht. Auch nicht dafür, dass er Ende 1942 einen langfristigen Vertrag für Orgelunterricht abschließt, sich ein Klavier zunächst in Hamburg und Anfang 1944 dann auch in Bernau für die ehelichen Wohnungen ausleiht, sich aber zeitgleich für einen freiwilligen Einsatz zur kämpfenden Truppe bei den vorgesetzten Stellen bemüht.

Und, um noch ein drittes Beispiel zu nennen, die Zeit seiner Kanzlerschaft, die mit den erwähnten Hauskonzerten im Palais Schaumburg, der Intensivierung von Bekanntschaften zu zahlreichen Dirigenten und Musikern und durch die eigene Teilnahme an einer Mozart-Einspielung nicht nur seine persönliche Nähe zur Musik deutlich werden lässt. In dieser Phase seiner politischen Laufbahn bemüht sich Helmut Schmidt sehr zielgerichtet um eine Korrektur seines scheinbar festgelegten Images als Macher und Pragmatiker der Macht; die öffentliche Kommunikation seiner privaten Liebe zur Musik und auch zur Kunst boten sich für dieses Unterfangen an.

Selbst wenn diese Korrektur in den damaligen Jahren nicht vollends gelungen ist und der Eindruck von einem »Kanzler der Krisen« – Nachwirkungen der Ölkrise, der Terror der RAF sowie die Aufrüstungsdebatte – vorherrschend blieb, für ihn selbst hat sein Eintreten für Musik und Kunst in der Beschreibung seiner Kanzlerjahre einen gewichtigen Platz eingenommen. Mit dem Image des Technokraten der Macht hatte er sich auch nach dem Ausscheiden aus der aktiven Politik nicht abfinden wollen, die Herausstellung seiner Musik- und Kunstaffinität ist nach dem Ende seiner Kanzlerschaft zu einem festen Bestandteil im Narrativ des eigenen Lebens geworden.[10]

Darüber hinaus war es für Schmidt befriedigend, dass er auch Einfluss auf das öffentliche Musikgeschehen in seiner Umgebung nehmen konnte. Ich denke zum Beispiel an sein Engagement für das Schleswig-Holstein Musik Festival nach seiner politischen Karriere oder an seinen beharrlichen Einsatz für das Fortbestehen der Hamburger Symphoniker in der Zeit der eigenen Kanzlerschaft.[11]1973 hatte der Hamburger Senat beschlossen, das Orchester aufzulösen, vor allem den anhaltenden Interventionen des Bundeskanzlers war es zuzuschreiben, dass dieser Beschluss aufgegeben wurde. Für den 1. November 1987 lud der Orchestervorstand Helmut Schmidt zu ihrem Jubiläumskonzert zum 30-jährigen Bestehen ein und fügte an: »Wir haben es nicht vergessen, daß die entscheidende Initiative, den Auflösungsbeschluss des Hamburger Senats rückgängig zu machen, durch Sie als damaligen Bundeskanzler veranlasst wurde.«[12]

Er selbst hat sich gern auch an seinen Anteil als Verteidigungsminister an der Gründung der bis heute bestehenden Big Band der Bundeswehr erinnert.[13] »Ein neuer Sound für eine moderne Armee« war sein Motto für die neue Band. Nach deren ersten Auftritt unter der Leitung von Günter Norris lobte Helmut Schmidt: »Das Orchester erinnert in seiner Besetzung an Glenn Miller. Es trifft mit jedem Ton die Stimmungslage und die Erwartungen der heutigen Soldatengeneration.«[14]

Die Musik, die die Big Band im Repertoire hatte, wurde von Schmidt geschätzt, Beat- und Popmusik entsprachen allerdings nicht seinem persönlichen Musikgeschmack. Neben der Klassik waren es vor allem Swing und der traditionelle Jazz, die ihn interessierten.

Zur Oper pflegte er ein distanziertes Verhältnis. »Die Musik als solche ist eine internationale Kunst, die Oper aber braucht die Sprache (…) und die Sprachen sind national. Deswegen ist die Oper eigentlich eine Zumutung gegenüber der Internationalität der Musik«, lautete seine Begründung in einem Gespräch mit Kent Nagano. Beschwichtigend fügt er aber hinzu: »Ich will aber nicht nur Schlechtes über die Oper sagen. Sie war eine wichtige gesellschaftliche Institution und ist es heute wahrscheinlich immer noch.«[15] Wenig Zugang fand er, wie die meisten seiner Generation, zur Avantgarde. »Sicher, die Musik von Olivier Messiaen ist bei mir angekommen, die Opern von Hans Werner Henze kaum noch, Stockhausens Kompositionen gar nicht mehr.«[16]

Helmut Schmidts Musikgeschmack war also nicht einseitig, hatte aber eindeutige Grenzen. Leonard Bernsteins These, dass man nicht zwischen U-Musik und E-Musik, sondern nur zwischen guter und schlechter Musik unterscheiden sollte, stimmte er aber ausdrücklich zu.[17] Auch beim eigenen Klavierspiel ließ er sich nicht auf alles ein. Jazz? »Nee, das kann ich nicht. Das muss man irgendwie im Blut haben oder in der Seele«, war seine klare Ansage.[18] Und dass er Popsongs auf dem Klavier gespielt hat, ist auch nicht überliefert.

Entsprechend der Bedeutung von Musik im eigenen Leben war es ihm wichtig, dass junge Menschen schon sehr früh mit Musik in Berührung kommen, vor allem um sie als Bereicherung ihres Lebens empfinden zu können. »Wir sollten also dafür sorgen, daß in unseren Wohnungen und in unseren Schulen gesungen wird und Musik gemacht wird, daß die Nachwachsenden lernen, daran Freude zu haben«, heißt es 1985 am Ende seiner Rede zum Bach-Jahr in der Hamburger St. Michaeliskirche. Und da ihm dieser Appell wichtig war, hat er ihn nicht nur an diesem Ort vorgetragen.[19] Einmal mehr zeigt sich, wie sehr die Musik für Helmut Schmidt eine Herzensangelegenheit war.

2Die Anfänge des Klavierspiels und familiäre Einflüsse

»Das Interesse für Musik verdanke ich meiner Mutter. Sie hat dafür gesorgt, daß ich mit sieben Jahren Klavierunterricht bekam.«[20] (Helmut Schmidt, 1981)

Ludovika Schmidt, die Mutter von Helmut Schmidt, entstammte einer Familie, die den Namen Koch führte. Ihre Freude an Musik und ihre Musikalität hatte Ludovika aus dem eigenen Elternhaus und der Großfamilie Koch mitgebracht. Nach ihrer Heirat mit Gustav Schmidt pflegte sie das Musische in der eigenen Kleinfamilie, bewahrte weiterhin das gemeinsame Musizieren mit der Familie Koch und ermunterte die Söhne Helmut und Wolfgang, daran mitzuwirken. In Helmut Schmidts Erinnerungen lernt man die Kochs als eine gesellige, fröhliche Familie kennen, in der das gemeinsame Singen und das Klavierspiel im Mittelpunkt des Familienlebens stand.[21] Zu den Kochs fühlte sich der heranwachsende Helmut Schmidt hingezogen und später als Erwachsener auch zugehörig. Die Ursprünge von Helmut Schmidts musikalischer Prägung sind also in seiner Familie mütterlicherseits aufzuspüren.

In autobiographischen Äußerungen zu seinen Eltern Ludovika und Gustav Schmidt finden sich viele liebevolle Schilderungen seiner Mutter, im Gegensatz zum Vater, den er als einen emotional verschlossenen Menschen erlebt hat.[22] Er sei überaus streng und reglementierend gewesen, die Mutter dagegen zugewandt, vermittelnd und aufgeschlossen. Während der Vater den Söhnen Helmut und Wolfgang den Zugang zum Bücherschrank oder zur Zeitungslektüre verbot, ermunterte die Mutter die Söhne zum Stöbern in ihrem Bücherschatz. Das engste Band zwischen Helmut Schmidt und seiner Mutter war aber das Musische und der Zugang zum Klavierspiel, den er über sie fand. Ein Ausblick in die Geschichte der Familie Koch, welche den Musikfreund und Klavierspieler Helmut Schmidt in seiner Kindheit formte, zeigt beispielhaft, wie individuelle Neigungen sich in einem musikalischen, geselligen Familienleben entwickeln und über Kindheit und Jugend hinaus auch Erfüllung finden können, selbst dann, wenn die Lebensumstände dem mitunter entgegenstehen.

Die Kochs

Helmut Schmidts Großvater mütterlicherseits, der gelernte Drucker und Setzer Heinrich Koch, war nach seiner Lehre in Hamburg bei unterschiedlichen renommierten Zeitungen angestellt, zuletzt beim Hamburgischen Correspondenten, einer damals weit über Hamburgs Grenzen hinaus angesehenen bürgerlichen Zeitung.[23] Als Drucker gehörte Heinrich Koch im gesellschaftlichen Spektrum zur Arbeiterintelligenz oder, wie Helmut Schmidt formulierte, zur »Arbeiter-Aristokratie«. In seinem Handwerk wurden Arbeiter nicht nur praktisch hervorragend ausgebildet, sondern waren auch gebildet – heute würde man sie wohl als »bildungsnahe« soziale Schicht bezeichnen. Oft standen Drucker und Setzer der Sozialdemokratie nahe oder waren gewerkschaftlich aktiv, was für den Vater von Ludovika Schmidt allerdings nicht belegt ist. Seine Frau Amalie betrieb mit ihren zwei erwachsenen Kindern ein eigenes Geschäft für Kurzwaren und Wäsche. Bei der Geschäftstätigkeit von Ehefrau und Kindern sowie dem eigenen beruflichen Hintergrund ist nachvollziehbar, dass sich Schmidts Großvater politisch eher der bürgerlichen Mitte zugehörig fühlte. Trotz der gelegentlichen finanziellen Sorgen um das Geschäft der Amalie Koch gab es bei den Großeltern von Helmut Schmidt nie eine ernsthafte wirtschaftliche Notlage, der Familie Koch ging es gut.

Die Wohnung von Schmidts Großeltern am Mundsburger Damm war das gern besuchte, lebhafte Zentrum der Großfamilie. Kam die Familie von Mutter Ludovika dort zusammen, wurde stets musiziert und gesungen. Großvater Heinrich und Großmutter Amalie hatten im Gesangsverein »Dreieinigkeit« zunächst zusammen gesungen, sich dann näher kennengelernt und schließlich geheiratet. Der Tochter Ludovika, ihrem ersten Kind, war das Singen so bereits in die Wiege gelegt, und tatsächlich gehörte sie vor dem Ersten Weltkrieg einem Chor an, der unter der Leitung von Alfred Sittard im Hamburger Michel probte und vor Publikum Konzerte gab.[24] Alfred Sittard war durchaus nicht irgendein Chorleiter unter vielen, sondern er zählte auch zu den herausragenden Organisten seiner Zeit. Zudem war es seiner außerordentlichen Initiative zu verdanken, dass nach dem zerstörerischen Brand von St. Michaelis im Jahr 1906 und nach der Wiedereröffnung vom Oktober 1912 erneut ein Chor in dieser bedeutendsten Kirche der Hansestadt gegründet wurde.[25] Dort mitzusingen war zweifelsohne eine musikalische Auszeichnung, und Helmut Schmidt erzählte mit einigem Stolz auf seine Mutter Ludovika Schmidt davon.[26] »Sangesfreudig« und »musikbegabt« seien die Kochs gewesen, berichtet Helmut Schmidt in einem autobiographischen Text aus dem Jahr 1992, also fünf Jahre nach der endgültigen Beendigung seiner politischen Laufbahn, als die Reflexion der eigenen Biographie immer größere Bedeutung für ihn gewann.[27]

In der Familie Koch gab es außer den Chorsängern auch zwei ausgebildete Musiker, den Musik- und Volksschullehrer Ottomar Heinz Otto, ein Cousin von Schmidts Mutter, und zum anderen ihre Schwester, Marianne Koch, die als ausgebildete Sängerin den Lebensunterhalt überwiegend durch das Erteilen von Klavierstunden verdienen musste. In der Familie wurde später erzählt, dass sie 1914 kurz vor einer Verpflichtung in Bayreuth bei Cosima Wagner gestanden habe, das Engagement aber durch den Beginn des Ersten Weltkriegs verhindert worden sei.[28] Für Helmut Schmidt spielte seine Tante Marianne auch deshalb eine besondere Rolle, da sie in den zwanziger Jahren in die USA emigriert, aber vor 1933 zurückgekehrt war. Von ihr erfuhr er aus erster Hand einiges über die Verhältnisse in Amerika, und sie weckte vielleicht sogar seine erste Neugier, welche sich später als ein lebenslanges, tiefes Interesse für die USA manifestierte. Immerhin war die Sängerin und Klavierlehrerin Marianne Koch für ihn und Ehefrau Loki so beeindruckend, dass sie als Patentante für ihre im Mai 1947 geborene Tochter ausgewählt wurde und Susanne als zweiten Vornamen Marianne erhielt.[29]

In der Großfamilie Koch konnte sich der heranwachsende Helmut Schmidt rundherum angenommen fühlen. Er traf dort auf den belesenen und politisch interessierten Großvater, konnte die Sangesfreude der gesamten Familie genießen und sein erstes Musikverständnis mit der Expertise des ausgebildeten Musikers Ottomar und der Sängerin und Pianistin Marianne heranbilden. Ein Glücksfall war zudem, dass er Geborgenheit und Vertrauen bei seinem Onkel Heinz Koch, einem Bruder der Mutter, und dessen Frau Rosalie fand. Dem Onkel konnte er seine Nöte mit dem eigenen Vater anvertrauen, seine Tante Rosi umsorgte und verwöhnte ihn gern. So konnte er manches kompensieren, was ihm beim eigenen Vater vorenthalten blieb.

Als Erstgeborener von Ludovika Schmidt und gleichzeitig erster Enkel und Neffe in der Familie Koch nahm er ohnehin eine Sonderstellung ein, sodass seine Begeisterung für das gemeinsame Singen, seine Wissbegierde und sein Talent zum Redenschwingen ihn zu einer Art Kronprinzen in der Familie machte. Wenn er wegen seines ausgeprägten Rededrangs bei den Kochs manchmal »Helmut, das Schnackfass«, gerufen wurde, so war das durchaus liebevoll und anerkennend gemeint.

Die Musikliebe der Familie Koch sollte für Helmut Schmidt ein ganz besonderer Schatz werden, auf den er im Laufe seines Lebens immer wieder zurückgreifen konnte. Auch Jahrzehnte später konnte er noch genau beschreiben, in welcher Weise sein Onkel Ottomar, der Musiklehrer, die Familie zum gemeinsamen Musizieren anregte und zusammenbrachte. So verabredeten sich einige Familienmitglieder der Kochs zu einem regelmäßigen Singkreis im Elternhaus von Helmut Schmidt. Am Klavier fungierte der Onkel gleichzeitig als Dirigent dieses kleinen Familienchors. Er brachte Noten und Texte mit, man sang vierstimmig und bei Neueinstudierungen direkt vom Blatt. Zu den vielen Geburtstagen der Familie steuerte Onkel Ottomar kleine eigene Kompositionen bei.[30] Während Mutter Ludovika und Sohn Helmut – den man im Übrigen nie zum Singen auffordern musste – stets beim Singkreis dabei waren, blieb Vater Gustav Schmidt der Sangesrunde fern und zog sich mit Schularbeiten in sein Arbeitszimmer zurück. Mit einigem Stolz berichtet Helmut Schmidt noch Jahrzehnte später: »In diesem häuslichen Rahmen habe ich einige Jahre lang Madrigale, Motetten und Kantaten gesungen. Einen vierstimmigen Satz vom Blatt zu singen, ist nicht leicht – das beherrschen heute nicht mehr viele.«[31]

Die Schmidts

Gustav und Ludovika Schmidt wohnten mit ihren beiden Söhnen bis 1931 in der Richardstraße 65 in Barmbek, danach im benachbarten Stadtteil Eilbek in der Schellingstraße 9. Das Klavier der Schmidts stand zwar in beiden Wohnungen im Wohnzimmer, es war jedoch eindeutig das »Klavier der Mutter«.[32] Als Helmut seine Klassenkameradin Loki Glaser als einziges Mädchen zu seinem zehnten Geburtstag 1929 in die Richardstraße eingeladen hatte, stellte er ihr auch das schöne schwarze Klavier mit ebendiesen Worten vor: »Das Klavier meiner Mutter.« Dass Helmut Schmidt auch acht Jahrzehnte später noch vom »Klavier der Mutter« spricht, zeigt einerseits, wie tiefgehend sich die eigene Liebe zum Klavierspiel mit der Mutter verbindet. Andererseits verweist diese Kennzeichnung aber auch auf die Fremdheit, die er zeitlebens seinem Vater gegenüber empfindet. Zwar hatte er, wie jeder Volksschullehrer damals, auf dem Lehrerseminar ein Instrument erlernen müssen, eigenes Musizieren hatte er nach Abschluss der Ausbildung jedoch nicht verfolgt, und so erlebte ihn Helmut Schmidt – noch im späten Rückblick auf die eigene Biographie – als einen Vater, der sich nicht für das inspirierende musikalische Treiben in der Familie interessierte und sich die Musik, die ihn selbst bereicherte, nicht erschließen konnte.

Gustav hatte sich seine Bildung ohne familiäre Unterstützung selbst erkämpfen müssen. Im Jahr 1888 unehelich geboren, wurde Gustav Ludwig Schmidt als drei Monate alter Säugling vom Ehepaar Johann Gustav und Catharina Schmidt adoptiert. Mit diesen Zieheltern und ihren später geborenen eigenen Kindern wuchs Gustav in äußerst einfachen Verhältnissen auf. Seine leibliche Mutter war die Hamburgerin Friederike Wenzel. Sie arbeitete als Kellnerin und hatte sich mit ihrer ungewollten Schwangerschaft und den Nöten, die ihr daraus erwuchsen, ihrer befreundeten Arbeitskollegin Catharina Schmidt anvertraut. Für Friederike Wenzel war klar, dass nach der kurzen Beziehung zum Erzeuger des Kindes eine Heirat mit ihm nicht in Betracht kam. So kam man schon vor der Niederkunft überein, dass das noch kinderlose Ehepaar Schmidt das Kind adoptieren würde. Der Vater Ludwig Gumpel, ein Bankkaufmann, leistete seinen Beitrag zur Adoption, indem er die zukünftigen Eltern seines Kindes finanziell unterstützte.[33] Die ledige Friederike Wenzel, die für ihren eigenen Lebensunterhalt durch wechselnde, schlecht bezahlte Tätigkeiten in der Gastronomie allein zu sorgen hatte, hätte das Aufziehen und die Versorgung eines unehelichen Kindes in den gesellschaftlichen Bedingungen der damaligen Zeit ganz sicher nicht leisten können. Der Verdienst von Dienstmädchen und Kellnerinnen war in jenen Jahren miserabel, die Arbeit hart und die Arbeitszeiten ungeregelt.

Gustav Schmidt erfuhr im Laufe der Jahre von seinen Zieheltern, wer seine leiblichen Eltern waren, und er lernte seine Mutter Friederike Wenzel, die im Hause seiner Zieheltern verkehrte, auch kennen.[34] Seine spätere eigene Ehefrau Ludovika wusste um seine Familiengeschichte, aber alle zusammen, das Ehepaar Gustav und Ludovika, das Ehepaar Johann Gustav und Catharina Schmidt wie auch Gustavs leibliche Mutter Friederike Wenzel, hatten entschieden, nicht offen über diese familiären Hintergründe zu sprechen. Als Gustav Schmidt selbst eine Familie gegründet hatte, war die leibliche Mutter bei Festtagen zugegen, wie Helmut Schmidt berichtet; über die wirkliche Familienzugehörigkeit der Friederike Wenzel habe er aber erst als Jugendlicher erfahren. Für die beiden Söhne der Schmidts waren und blieben Johann Gustav und Catharina Schmidt die »richtigen« Eltern des Vaters; »Opa Schmidt« nannten Helmut und sein Bruder Wolfgang den Großvater väterlicherseits.

Diese Großeltern lebten unter ärmlichen Verhältnissen in einer Kate in der Barmbeker Hufnerstraße. Erst 1929 bezogen sie eine etwas bessere Wohnung in der zweiten Reihe am Winterhuder Weg, bei den Hamburgern hießen so gelegene Wohnhäuser »Terrassen«. Großvater Johann Gustav Schmidt, der mit einfachen Tätigkeiten als Hauswart oder Straßenfeger den Familienunterhalt verdiente, war als Kind ohne viel Schulbildung aufgewachsen. Helmut Schmidt erinnerte sich, dass dem Großvater sowohl das Schreiben als auch das Lesen schwerfiel und er nur mit Mühe eine Zeitung habe lesen können.

Für den Vater von Helmut Schmidt gab es also weder von der leiblichen Mutter noch in der Familie der Zieheltern Impulse zu höheren Bildungszielen. Seinen erfolgreichen Bildungsweg und Aufstieg vom Volksschüler zum Studienrat und schließlich zum Schulleiter einer Berufsschule hatte Gustav Schmidt nur mit eigener Zielstrebigkeit, mit Disziplin, Leistungswillen und dem Verzicht auf alle Ablenkungen leisten können. Die Schule hatte er mit dem Besuch der sogenannten Selekta, einem zusätzlichen neunten Schuljahr für begabte Volksschüler, abgeschlossen.[35] Die Selekta war eine Hamburger Besonderheit, der Abschluss entsprach in etwa der mittleren Reife im preußischen Schulwesen, also einem heutigen Realschulabschluss. Schülerinnen und Schüler, die in Hamburg die Selekta besuchten, galten als begabt und genossen eine besondere Beachtung in der anschließenden Berufsausbildung. Gustav Schmidt absolvierte nach seinem Schulabschluss eine Ausbildung als Anwaltsgehilfe und ging im Anschluss daran an das Lehrerseminar. Nach einer dreijährigen Lehrerausbildung legte er 1911 das erste und 1914 erfolgreich das zweite Examen als Volksschullehrer ab. Kurz darauf, im August 1914, heirateten Gustav Schmidt und Ludovika Koch. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs kam im Dezember 1918 der erste Sohn Helmut und im Juni 1921 dann der zweite Sohn Wolfgang zur Welt.

Nach der Demobilisierung des deutschen Heeres Anfang 1919 konnte Gustav Schmidt seinen Dienst als Volksschullehrer wieder aufnehmen. Bald entschied er sich jedoch, neben seiner Lehrertätigkeit ein Universitätsstudium für das Lehramt an Berufsschulen aufzunehmen. Nach dessen erfolgreichem Abschluss wurde der Volksschullehrer Gustav Schmidt zum Studienrat und damit in den höheren Dienst befördert. Bereits zwei Jahre später, 1927, wurde der offenbar sehr tüchtige und anerkannte Berufsschullehrer Gustav Schmidt von seinem Kollegium zum Schulleiter gewählt.[36] Es war eine in der Tat erstaunliche Berufskarriere.

Der schulische und berufliche Werdegang sowie der gesellschaftliche Aufstieg von Gustav Schmidt verweisen – insbesondere im Hinblick auf die prekäre soziale Ausgangssituation – auf den außergewöhnlichen Leistungswillen und die Zielstrebigkeit des Vaters von Helmut Schmidt. Man kann nachvollziehen, dass dieser Vater dem Ziel des beruflichen und gesellschaftlichen Aufstiegs alle Unternehmungen, die »nur« der Unterhaltung oder womöglich der Ablenkung dienten, strikt unterordnete und aus seinem Leben fernhielt.

Seine Strenge mit sich selbst legte den Maßstab für seine Vorstellung von Erziehung, und seine Söhne mussten sie in ihrem täglichen Leben am eigenen Leib erfahren. Sie erlebten ihn als unnahbar, es gab Verbote und Ermahnungen, an Zuwendung und Ermunterung fehlte es. Wurde in der Familie über ernste Dinge, wie zum Beispiel Politik gesprochen, hatten die Kinder den Raum zu verlassen. Misslang den Jungen etwas oder ging etwas zu Bruch, fürchteten sie die Reaktion des Vaters, denn oft blieb es nicht bei Zurechtweisungen. Auch die körperliche Züchtigung – von Backpfeifen bis zum Einsatz des Rohrstocks – gehörte zu seinen und auch im Schulwesen unhinterfragten Erziehungsmaßnahmen. Ein liebevoller Umgang mit den Kindern war ihm wohl auch vom Wesen her nicht gegeben. Keiner der beiden Söhne konnte sich erinnern, dass der Vater ihn jemals in den Arm genommen hätte. Als »Brachialpädagogik« bezeichnete der spätere Lehrer und Pädagoge Wolfgang Schmidt den Erziehungsstil seines Vaters.[37]

Und dennoch war es der Vater, der den ersten Klavierunterricht für Sohn Helmut befürwortete und die Klavierstunden bezahlte. Gustav Schmidts Verständnis von bürgerlicher Erziehung beinhaltete eben auch, dass zur Bildung seiner beiden Söhne unabdingbar Klavierstunden gehörten. Wohl auch in seiner Rolle als Schulleiter war dieser Klavierunterricht ein wichtiges Bekenntnis zu klassischen Bildungsidealen. Das Geld für die Klavierstunden war bei den Haushaltsausgaben also fest eingeplant, eine Klavierlehrerin bald gefunden, und so stand der Musikerziehung des kleinen Helmut nichts mehr entgegen. Wenige Jahre später durfte auch der jüngere Wolfgang den Klavierunterricht besuchen, und über einige Jahre verband das Klavierspiel die Brüder.

Das erste Klavierspiel

Helmut Schmidts Klavierunterricht beginnt am Ende des ersten oder im zweiten Jahr seiner Grundschulzeit. Mit gerade einmal sieben Jahren erhält er seine erste Klavierstunde bei seiner Lehrerin Lilli Sington-Rosdal, die ihn von nun an für sein Klavierspiel über fast ein Jahrzehnt begleiten wird. Doch die ersten Jahre sind nicht gerade erbaulich für den Jungen, sondern »sogar ziemlich lästig«, wie Helmut Schmidt erzählt.[38] Er übte anfangs eher aus Pflicht als aus Freude am Spielen, und ganz besonders missfiel ihm, dass er nach den Klavierstunden das gerade neu Erlernte zu Hause präsentieren musste. Die erzielten Erfolge blieben wohl bescheiden, ein Wunderkind am Klavier war Helmut Schmidt definitiv nicht. Diese frühen Klavierjahre erinnerte er als wenig erfolgreich und beglückend, sie galten ihm im Rückblick eher als ein »Klimpern«.[39] Die damit verbundene Unlust kann er noch als älterer Herr lebhaft erinnern und erteilt als 95-Jähriger in seinem letzten Buch Was ich noch sagen wollte musikpädagogische Ratschläge: »Ich bin der Meinung, dass Eltern ihren Kindern zwar anbieten sollten, ein Instrument zu lernen, aber sie sollten es nicht erzwingen. Wenn das Kind daran Spaß hat, sollten sie den Unterricht fördern, aber wenn es keinen Spaß hat, sollten sie nicht darauf bestehen.«[40] Er und seine Frau hatten diesen späten Rat Jahrzehnte zuvor bereits selbst umgesetzt: Als ihre Tochter Susanne das Interesse am Klavierspielen verlor, durfte sie selbst entscheiden, wie es weitergehen sollte – sie setzte den Unterricht nicht fort.[41]

Das verlief bei Helmut Schmidt – zum Glück – anders. Das pädagogische Credo seiner Eltern sah Spaß und fehlende Motivation zum Üben nicht vor, und so half ihm das Insistieren der Mutter, die Zeiten der Unlust am Klavier zu überbrücken. Als er dann die weiterführende Lichtwarkschule besuchte, hatte sich seine Einstellung zum Klavier sehr zum Positiven verändert. In diese Zeit fällt wohl auch die erste bewusste Begegnung mit der Musik von Johann Sebastian Bach. Schmidts Onkel Ottomar, der Musiklehrer, hatte dem Neffen im Familienkreis Kompositionen Bachs nahegebracht, und so spielte er ihm auch ein- oder zweimal die Goldberg-Variationen vor. Die Eindrücke auf den musikalisch interessierten Jungen waren – zumindest in der Erinnerung des älteren Helmut Schmidt – offenbar stark. Aus der eigenen Retrospektive schreibt er: »Sie erschienen mir mit meinen zwölf oder dreizehn Jahren als der absolute Höhepunkt polyphoner Musik.«[42] Onkel Ottomar war es dann auch, der ihm die ersten Bach-Noten für das eigene Klavierspiel schenkte: ein Nachdruck des Notenbüchlein[s] für Anna Magdalena Bach, Johann Sebastians zweiter Ehefrau.

© Helmut-Schmidt-Archiv (HSA)

Aus dem Notenbestand von Helmut Schmidt.

Überschaut man all diese von Helmut Schmidt selbst beschriebenen Einflüsse, so überrascht sein mehrfach geäußertes, eher abwertendes Urteil über die Prägung und Anregung, die er aus der eigenen Familie erfahren habe, zunächst.[43] Auch die vornehmlich negativen Zuschreibungen gegenüber dem Vater können irritieren. Diese Sichtweise will nicht recht zu den persönlichen Wertvorstellungen und zur eigenen Laufbahn von Helmut Schmidt passen, und ebenso wenig passt sie zu der in einigen Facetten parallel verlaufenden Entwicklung des jüngeren Bruders. Denn die erfolgreichen und erfüllten Lebenswege der Brüder lassen sehr wohl eine positivere Sicht auf das Vorbild des Vaters zu, der die Söhne mit seinem ausgeprägten Leistungswillen, seiner Selbstdisziplin und seinem Bildungsbewusstsein beeinflusste. Auch der zum Volkschullehrer ausgebildete Wolfgang Schmidt avancierte im schleswig-holsteinischen Wedel zum Schulleiter. Zudem wirkte er auf überregionaler Ebene an Expertisen zur Schulentwicklung in Schleswig-Holstein mit, engagierte sich im Stadtrat und im Kulturausschuss der Stadt Wedel.[44]

Will man die familiären Einflüsse auf die musische Entwicklung von Helmut Schmidt abschließend benennen, so wird man dennoch nicht an den Vater Gustav Schmidt, sondern viel mehr an die Mutter Ludovika, deren Schwester Marianne, den Cousin Ottomar und die gesellige Großfamilie Koch erinnern müssen. Sie waren es, die den jungen Helmut Schmidt nachhaltig und für sein Leben beeinflusst haben.

Ein kleiner Nachtrag

Steht man heute vor der Grabstelle von Helmut und Loki Schmidt auf dem Ohlsdorfer Friedhof, so trifft man alle die hier benannten Menschen aus der Familie Koch wieder. Die Grabstätte der »Familien Koch u. Schmidt«, wie es auf dem schmalen, aber hohen rechteckigen Grabstein heißt, ist nämlich zuvörderst ein Grab der Kochs. Außer Helmut und Loki Schmidt fanden von den Schmidts nur seine Eltern hier ihre letzte Ruhe. Weder die leibliche Mutter von Gustav Schmidt noch seine Adoptiveltern oder andere Verwandte aus diesem Familienzweig wurden hier beigesetzt. Die musikalischen Kochs waren die Wunschfamilie Helmut Schmidts – mit ihnen wollte er begraben sein.

3Ein erstes öffentliches Klavierspiel: Die Lichtwarkschule und musikalische Prägungen

»Neben dem Musiklehrer unserer Klasse gab es an der Lichtwarkschule Hermann ›Papi‹ Schütt, einen dynamischen Musikanten, der mit seinem großen Orchester und seinem Chor die ganze Schule mitreißen konnte, vor allem mit den Opern, die wir aufführten, aber auch in den Schulfeiern. Das Spektrum der Musik reichte von Schütz, Buxtehude und Bach bis zu Hindemith, Orff und Stravinsky. Auf diese Weise gewann ich endlich große Freude am eigenen Klavierspiel, besonders aber am Chorsingen.«[45] (Helmut Schmidt, 1992)

Helmut Schmidt besuchte die Lichtwarkschule in Hamburg-Winterhude von Ostern 1929 bis zu seinem Abitur im März 1937. Die Bildung, die er hier erwarb, wurde zum stabilen Fundament für seine gesamte weitere Entwicklung, und – für sein Leben wohl noch wichtiger – an der Lichtwarkschule lernte er seine spätere Frau Hannelore Glaser kennen, schon damals von allen Loki genannt.

»1929, mit zehn Jahren, kam ich nicht auf ein Gymnasium, sondern an die Lichtwarkschule, die sich ›Deutsche Oberschule‹ nannte«, schreibt Helmut Schmidt im Rückblick auf seine Kindheit und Jugend, und man kann sofort schließen, dass die Lichtwarkschule wenig gemeinsam hatte mit dem klassischen deutschen Gymnasium.[46] Das gilt nicht zuletzt für die musische und künstlerische Erziehung an dieser Schule.

Die Hamburger Lichtwarkschule war eine Schule der pädagogischen Reformbewegung; hier fanden sich nach dem Ersten Weltkrieg Lehrkräfte zusammen, die sich mit den pädagogischen Zielen des Namensgebers Alfred Lichtwark (1852–1914), dem ersten Direktor der Hamburger Kunsthalle, identifizierten. 1903 hatte dieser in Weimar auf einer Zusammenkunft reformorientierter Lehrer angemahnt: »Die Schule geht vom Stoff aus und bleibt am Stoff kleben. Sie sollte von der Kraft ausgehen und Kräfte entwickeln. – Mit ihrer ausschließlichen Sorge um den Lehrstoff hat die Schule satt gemacht. Sie sollte hungrig machen.«[47]

Die Einflüsse der Lichtwark-Schulzeit auf die Persönlichkeitsentwicklung von Helmut Schmidt und auch auf die seiner damaligen Klassenkameradin Loki Glaser können kaum überschätzt werden. Beide haben vom »Glücksfall einer guten Schule«[48] gesprochen, nicht zuletzt haben beide der Schule für die eigenen musikalischen Fertigkeiten, er für sein Klavier- und Orgelspiel, sie für ihr Geigen- und Bratschenspiel, nachhaltige Impulse zu verdanken. Die Ursprünge für die für ihr privates wie berufliches Leben grundlegende Fähigkeit zur eigenen Urteilsfindung, ihr tiefgehendes und lebenslanges Interesse an Kunst, Literatur, Musik und Kunsthandwerk haben sie der Lichtwarkschule und deren Lehrkräften zugeschrieben. Und schließlich: Die gemeinsamen Erfahrungen und Prägungen an ihrer Schule blieben für sie auch als Paar ein bis zuletzt tragendes Fundament ihrer Beziehung.

1914 als Realschule in Hamburg-Winterhude gegründet, nach 1918/19 als Reformschule neu ausgerichtet, seit 1921 nach Alfred Lichtwark benannt und seit 1925 in einem neuen, prächtigen, vom damaligen Stadtbaumeister Fritz Schumacher erbauten Gebäude am Rand des Stadtparks residierend, wurde diese Schule in den zwanziger Jahren über Hamburg hinaus zu einem Aushängeschild einer höheren Schulbildung, die ganzheitlich wirken wollte und die die Grundwerte des neuen demokratischen Gemeinwesens pädagogisch umzusetzen suchte.[49] Pädagogen und Schulpolitiker aus dem gesamten deutschen Reich, ja sogar aus dem europäischen Ausland und Nordamerika besuchten diese Schule, hospitierten im Unterricht und zeigten sich beeindruckt.[50]

Während sich in den meisten Gymnasien in der Weimarer Republik der autoritäre Geist der kaiserlichen Pauk- und Buchschule weiter halten konnte, praktizierte die Lichtwarkschule ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Lehrkräften, Schülerschaft und Eltern, fühlte sich den demokratischen Grundwerten und dem Ziel der Völkerverständigung der Weimarer Verfassung verpflichtet und entwickelte eine Pädagogik, die die vielseitigen Interessen und Anlagen ihrer Schülerschaft fördern wollte. Das galt nicht zuletzt für die ästhetischen Fächer und den Sportunterricht. Die an der Lichtwarkschule übliche tägliche Sportstunde und der erhöhte Stundenanteil von Musik, Kunst und Werkunterricht waren einzigartig in der schulischen Landschaft.

Für den Unterricht aller Fächer galt grundlegend, dass die Schüler möglichst eigenständig und aus eigener Motivation heraus arbeiten sollten. So gab es vielfältige Arbeitsgemeinschaften, Klassenreisen zur Erkundung der Kultur, Geschichte und Infrastruktur der näheren und weiteren Heimat, Jahresarbeiten für jeden einzelnen Schüler und fächerverbindenden Unterricht in der sogenannten Kulturkunde, eine Zusammenlegung von Deutsch, Geschichte und Religion. Für die Methodik war kennzeichnend, dass der Lehrstoff nicht frontal unterrichtet, sondern auch im Gespräch mit den Schülern entwickelt oder durch Schülerreferate vorgestellt werden konnte. Am Ende einer Themenerarbeitung sollten die Schülerinnen und Schüler zu einem eigenen Urteil finden. Dies hatte auch für den Musikunterricht Bedeutung. Loki Schmidt erinnerte zum Beispiel, dass ihr Schulfreund Helmut am Klavier vorspielte und die Klasse anschließend Vortrag und Stück besprechen konnte.[51]

© Hamburger Schulmuseum

Vor dem Haupteingang der Lichtwarkschule. Circa 1930.

Das vielfältige Angebot in den künstlerischen und musischen Fächern entwickelte sich alsbald zu einem Markenzeichen der Schule: Chöre und Orchester wurden eingerichtet, es gab Arbeitsgemeinschaften für Kunsthandwerk und Tanz, regelmäßige Schüleraufführungen sowie Ausstellungen aus dem Kunst- und Werkunterricht; Schülerinnen und Schüler der Lichtwarkschule musizierten sogar für Sendungen des Norddeutschen Rundfunks. In den Tagen vor großen Musik- oder Theateraufführungen wurde nicht nur in den Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag geprobt, Proben wurden dann auch in den Vormittag verlegt und der Fachunterricht ausgesetzt. »An der Lichtwarkschule waren Musik und Kunst das eigentliche Leben, die anderen Fächer haben wir Schüler als nicht so wichtig angesehen«, schreibt Helmut Schmidt in seinem letzten Buch vielleicht etwas überspitzt, dadurch aber auch besonders eindringlich.[52]

Die Musikerziehung an der Lichtwarkschule basierte auf drei Aspekten: dem Musikunterricht im engeren Sinne, der Einbeziehung der Schüler in das »Schulorchester der Kleinen« und das »Große Schulorchester«, sowie dem Chorsingen in gemischten Gruppen, in Knaben- und in Mädchenchören.

Für den Musikunterricht im engeren Sinne war ein von dem Musikpädagogen Hermann Schütt entwickeltes Leitcurriculum die Grundlage. Dem Singen im Unterricht aller Klassen sprach er einen zentralen Stellenwert zu; gleichberechtigt wurde das musikgeschichtliche und musiktheoretische Niveau so hoch entwickelt, dass zum Beispiel in der Prima des Jahrgangs 1928/29 Inventionen und Fugen von Johann Sebastian Bach oder einzelne musikalische Stilperioden im Zusammenhang mit der Gesellschaftsgeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart behandelt wurden. Musik der Gegenwart hieß an der Lichtwarkschule: Hindemith, Orff, Strawinsky und der amerikanische Jazz. Die Werke dieser Komponisten hatten eine moderne Klangsprache, knüpften aber an alte musikalische Techniken wie beispielsweise an die Kunst der Kontrapunktik an.[53] Die radikale Moderne eines Arnold Schönberg und seiner Schule spielte an der Lichtwarkschule keine Rolle.

Im Sinne des Lehrplans wurde auch das Repertoire des Großen Schulorchesters ausgebildet: Es war breit aufgestellt und reichte bis in die Gegenwart. Im Schuljahr 1928/29 beinhaltete es Mozarts Nachtmusik, Rosenmüllers Studentenmusik, die Waldmusik von J.P.A. Schulz, die h-Moll-Suite von Bach, dessen Kantate »Mer han en neue Oberkeet«, die Spielmusik von Hindemith und Offenbachs »Madame l’Archiduc«.[54]

Anders als Loki Glaser, die ab der Sexta erst im Kleinen, ab der Quinta bereits im Großen Orchester Geige und Bratsche gespielt hatte, war Helmut Schmidt über die gesamte Schulzeit hinweg nie ein Mitglied der Schulorchester geworden. In den ersten Jahren seines Schulbesuchs war die Pianistenstelle bestens besetzt, später gab er in seiner unterrichtsfreien Zeit dem Rudern und Segeln den Vorzug.

Bereits Ende 1933 war die zwölfköpfige Ruderriege der Lichtwarkschule in die Marine-HJ überführt worden, Helmut Schmidt wurde zum Kameradschaftsführer ernannt, 1936 sogar zum Scharführer befördert. Für das Jahr 1934 notiert er in seinen Aufzeichnungen, angefertigt im Kriegsgefangenenlager im Sommer 1945: »Begeisterter H.J.« [Hitlerjunge, R.L.], für das Jahr 1936 »erstes Erkennen der Mißstände in Nazi-Deutschland. Krach in der HJ.«[55] Nach abfälligen Bemerkungen über den Reichsjugendführer Baldur von Schirach und vorangegangener Aufsässigkeit wurde er Ende des Jahres 1936 als Scharführer abgesetzt und vom HJ-Dienst beurlaubt.

Neben dem privaten Klavierunterricht, HJ-Dienst, Rudern und Segeln am Nachmittag, Unterricht am Vormittag und zeitweise auch über den Mittag hinaus, blieb wenig Zeit für eine Mitarbeit im Schulorchester.

Das Singen aber hat ihn die gesamte Schulzeit über begleitet. Angeleitet und motiviert durch den Musiklehrer Ludwig Moormann war die Klasse des späteren Ehepaars Schmidt im Gesang zu besonderen Leistungen fähig. Ohne Probleme konnte die Klassengemeinschaft vom Blatt oder auch vierstimmig a capella singen, berichteten die beiden Schmidts übereinstimmend.[56] Selbst Jahrzehnte später noch sprach Loki Schmidt begeistert von ihrem Gesangsunterricht: »Wir konnten zum Beispiel alte Madrigale vom Blatt singen. Stellen Sie sich das mal vor, er [Ludwig Moormann, R.L.] verteilte völlig neue Noten, und wir konnten vom Blatt singen.«[57]

Bei dem hohen Niveau des Musikunterrichts in dieser Schule liegt es auf der Hand, dass Musik auch als Abiturfach eingebracht werden konnte. »Die Musik spielte für die Schule eine so große Rolle, dass sich einige Schüler als Schulabschluss zum Abitur ein Solokonzert aussuchen konnten. Das war dann deren Abschlussarbeit in Musik, zum Beispiel ein Flötenkonzert. Ich erinnere auch, dass jemand sogar ein Fagottkonzert (…) als Abschluss gab«, berichtete Loki Schmidt.[58]

Zwar hatte Helmut Schmidt auf Musik als Abiturprüfungsfach verzichtet, für seine Jahresarbeit der Oberstufe hatte er jedoch ein musikalisches Thema gewählt. Die eigenständigen jährlichen Arbeiten an einem großen Thema waren für ihn ein Markenzeichen der Schule und blieben unvergesslich. »Als Dreizehnjähriger habe ich einen Aufsatz über die Bauten der Weser-Renaissance in Hameln abgeliefert (die Klasse hatte im Sommer eine Fahrt ins Weserbergland gemacht), als Vierzehnjähriger eine Darstellung der Hafenkonkurrenz zwischen Rotterdam, Antwerpen, Bremen und Hamburg, und ein oder zwei Jahre später habe ich als Jahresarbeit zwanzig gegebene Melodien vierstimmig als Choräle gesetzt.«[59] Das Setzen einer vierstimmigen Melodie als Choral ist eine herausfordernde Arbeit und hätte gewiss auch als Abiturleistung Anerkennung gefunden.

Im Kern geht es bei einer solchen Aufgabe darum, eine gegebene Melodie harmonisch »zu unterfüttern«. Der Melodie, die meist als Sopran geführt wird, werden also die fehlenden Stimmen Alt, Tenor und Bass hinzugefügt, sodass ein vierstimmiger Satz entsteht, der dann als Chor mit vier Stimmen auch gesungen werden kann. Anders ausgedrückt muss der Choralsetzer zu jedem Ton der Melodie Begleittöne finden, die passende und gut klingende Akkorde ergeben. Es ist wie gesagt eine sehr anspruchsvolle Arbeit, die musikalische Imagination und Kenntnisse des Choralsatzes sowie der Noten im Violin- und im Bassschlüssel voraussetzen. Und da es um die stattliche Anzahl von zwanzig Melodien in Helmut Schmidts Jahresarbeit ging, bedurfte diese auch hoher Motivation und nachhaltiger Disziplin.

Schaut man auf solche und andere Leistungen, verwundert es nicht, dass Helmut Schmidt durchweg hervorragende Musiknoten in seiner Lichtwarkschulzeit erhielt. Im »Zeugnis der Reife« vom März 1937 heißt es entsprechend: »In der Musik sind Begabung und Leistung sehr gut gewesen.«[60] Dies darf mit allem Recht an dieser Stelle noch einmal herausgestellt werden, denn sehr gute Noten im Schulbetrieb der damaligen Zeit waren eher die Ausnahme als die Regel.

Das erste öffentliche Vorspiel

Es versteht sich fast von selbst, dass Helmut Schmidts erstes öffentliches Vorspiel an der Lichtwarkschule stattfand. Schülerinnen und Schüler verschiedener höherer Schulen der Hansestadt wurden einmal im Jahr in die Hamburger Musikhalle eingeladen, um dort Proben ihres musikalischen Könnens zu präsentieren. Helmut Schmidt sollte einen Beitrag am Klavier zum Besten geben. Dieser wählte ein Stück aus dem überschaubaren Repertoire, das er sich im privaten Klavierunterricht erarbeitet hatte. Das vorgetragene Werk und sein Auftritt damals waren ihm und seiner Frau in Erinnerung geblieben. »Eines ist allerdings aus dieser Zeit [des frühen Klavierunterrichts, R.L.] erhalten geblieben: der ›Fröhliche Landmann‹ aus Schumanns Jungendalbum, den ich auf einem Schülerkonzert in der Musikhalle vortragen musste. Er ist bis heute das einzige Klavierstück geblieben, das ich auswendig kann, und Loki weiß sich noch genau zu erinnern, dass es in der Sexta einen großen Eindruck auf ihr kleines Seelchen machte, mich dieses schwierige Werk so selbstsicher vorspielen zu sehen und zu hören.«[61]

Jeder, der über die ersten Anfänge des Klavierunterrichts hinausgekommen ist, erinnert sich wohl an Schumanns »Fröhlichen Landmann«, sei es mit Freude oder auch mit Unbehagen. Mit Freude sicher dann, wenn es gelingt, den Klang des Stücks lebendig, oder wie Schumann selbst in seiner Anleitung schreibt, »frisch und munter« zu gestalten; eher mit Unbehagen, wenn man eben daran scheitert und das Stück zu platt oder gar infantil wirkt.

© Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg (M B / 2047)

Album für die Jugend. Ausgabe circa 1920.

Komponiert hatte Robert Schumann den »Fröhlichen Landmann« 1848 als Geschenk für seine älteste Tochter Marie zu ihrem siebten Geburtstag. Robert und Clara Schumann, beide erfolgreiche Pianisten und Komponisten, waren mit der Klavierpädagogik ihrer Zeit unzufrieden. Für Kinder und Jugendliche, beklagten sie, gebe es vorwiegend Gebrauchsliteratur zu Übungszwecken, kaum Passendes und Ansprechendes, keine Stücke, die Kinder für das Klavierspiel langfristig anregen und begeistern könnten. Deshalb schien es angebracht, selbst für Abhilfe zu sorgen und nicht zuletzt auch den eigenen Kindern damit eine Freude zu bereiten. Die selbstgestellte Aufgabe fiel Schumann offensichtlich leicht. Noch vor dem Geburtstag der Tochter hatte er eine größere Zahl von Stücken komponiert und konnte Stücke »für Kleinere und Erwachsene« unter dem Titel Album für die Jugend im Hamburger Verlag Schuberth & Co. publizieren, das bis heute immer wieder aufgelegt wird.[62]