Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Edel Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

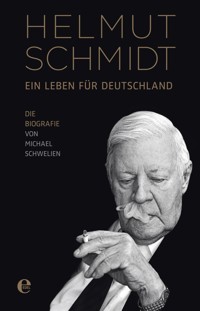

Am 10. November 2015 hat Deutschland mit Helmut Schmidt einen bedeutenden Staatsmann und streitbaren Denker verloren. "Der ewige Kanzler", wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung Schmidt anlässlich seines 90. Geburtstages betitelte, hat dieses Land geprägt wie kaum ein anderer. Als Herausgeber der ZEIT konnte er seinen Einfluss bis ins hohe Alter geltend machen. Helmut Schmidt – Ein Leben für Deutschland ist eine politische Biografie und persönliche Hommage zum Gedenken an einen großen Deutschen

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 569

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Edel Books

Ein Verlag der Edel Germany GmbH

Copyright © 2015 Edel Germany GmbH,

Neumühlen 17, 22763 Hamburg

www.edel.com

Überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Ausgabe

der Erstveröffentlichung 2003

Projektkoordination: Dr. Marten Brandt

Layout und Satz: Datagrafix Inc., Manila | www.datagrafix.com

Umschlaggestaltung: Groothuis. Gesellschaft der Ideen und Passionen mbH www.groothuis.de

ePub-Konvertierung: Datagrafix Inc., Manila

Umschlagabbildung: © Volker Hinz / Stern / Picture Press

Autorenbild Klappe hinten: Nicole Elias

Druck und Bindung: optimal media GmbH Glienholzweg 7, 17207 Röbel / Müritz

Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

eISBN 978-3-8419-0432-4

Dauernder Friede kann nicht durch Drohungen, sondern nur durch den ehrlichen Versuch vorbereitet werden, gegenseitiges Vertrauen herzustellen.

Albert Einstein, Aus meinen späten Jahren

Nachruf

Man will es immer noch nicht glauben. Helmut Schmidt ist tot.

Man sieht den Altkanzler noch vor sich: die zuletzt schlohweißen Haare, die ewige Zigarette zwischen Zeige- und Mittelfinger der linken Hand, der Rauch, der aus seinem Mund quillt und wie ein Herbstnebel an seinem Kopf empor steigt.

Zuletzt war diese Hand ohne Ringe.

Noch im Jahr 2010 trug er seinen Ehering am Ringfinger der Linken, auf dem Zeigefinger steckte der Ehering seiner vor ihm – am 21. Oktober 2010 – verstorbenen, geliebten Frau Hannelore Schmidt, genannt Loki. Das erste Mal hatten sie sich geküsst, als sie 15 Jahre alt war, also 1934. Da war Hitler schon an der Macht. Und die beiden gingen noch zur Schule in Hamburg.

Ein letztes gemeinsames Interview hatten sie im März 2009 gegeben. Da waren sie schon 66 Jahre verheiratet und 80 Jahre ein Paar. Sie wirkte in dem Interview weitaus quirliger als er. Es ging um ihre Beziehung. Sie redete viel, er nickte nur, stützte sich auf seinen Stock, stimmte ihr jedoch öfters mit kräftigem »Ja« zu – und rauchte.

Bis sie sagte: »Ich möchte, dass wir beide gemeinsam davongehen.«

Worauf er widersprach: »Das hast du nicht zu bestimmen!«

Sie streichelte ihm zärtlich über die linke Hand, erzählte, wie sie dereinst andere Schüler verteidigt hatte, nur ihn nicht. Das hätte er nicht nötig gehabt, denn, so sagte sie, »der hatte, Gott sei Dank, schon so lange ich erinnere, ein ›bewegliches Mundwerk‹, der konnte sich also mit Worten verteidigen.«

Sie ging dann doch ein gutes Jahr später alleine »davon«, also viereinhalb Jahre vor ihm. So eng waren die beiden, dass man schon damals, 2010, befürchten musste, er werde ihr alsbald folgen, ebenfalls »davongehen«. Das hat er dann auch selber so gesagt. Er fühlte sich einsam ohne Loki, so einsam, dass er selber glaubte, er müsse auch bald sterben.

Dass er dennoch einige Jahre weiterlebte, hätte er der Tatsache zu verdanken gehabt, dass er in seiner ehemaligen Sekretärin Ruth Loah – er war zu diesem Zeitpunkt 92-jährig, sie fast 80 Jahre alt – eine neue »Lebensgefährtin« gefunden hatte, worauf er beide Eheringe, den seiner Frau und den eigenen, ablegte.

Als diese Ruth Loah, die weiterhin in einem Altersheim an der Elbe wohnen blieb, nun am 9. November 2015 zu ihm ans Krankenbett in seinem Reihenhaus in Hamburg-Langenhorn eilte, als auch seine 67-jährige Tochter Susanne Schmidt aus London zu ihm gekommen war, als sein Leibarzt Heiner Greten meinte, »die Lage ist außerordentlich prekär«, da wusste man wohl: Das Ende war nah.

Glauben wollte man es gleichwohl nicht. Zwar hatte der Arzt von Helmut Schmidt auf die Frage, ob sich der Altkanzler noch erholen werde, gesagt: »Nein, das glaube ich leider nicht.« Und Professor Greten musste auch bestätigen, dass Helmut Schmidt schon zu diesem Zeitpunkt nur noch sehr selten bei Bewusstsein war, dass sich seit Sonnabend, 7. November 2015 sein Zustand »kontinuierlich und dramatisch verschlechtert«, dass Schmidt in den folgenden Tagen »bewusste Phasen« nur noch »ab und zu« erlebt hätte.

Aber glauben, dass er nun auch »davongehen« musste, das wollte man einfach nicht.

Der Arzt Heiner Greten hatte gesagt, eigentlich müsste Schmidt ins Krankenhaus verlegt werden. Aber: »Allerdings ist es sein Wunsch und der seiner Familie, dass er daheim bleibt, in seinem vertrauten Umfeld.« Der Herzspezialist hatte überdies betont, er sei in Absprache mit Schmidts Tochter Susanne befugt, Auskunft zu geben, ohne die ärztliche Schweigepflicht zu verletzen: »Die Familie akzeptiert das große Interesse der Öffentlichkeit am Wohle Helmut Schmidts und freut sich über die Anteilnahme der Hamburger.« Er glaubte auch selber nicht, dass am Ende eine Versorgung im Krankenhaus besser gewesen wäre. Ein ruhiger Tod, daheim also, im Kreise seiner Lieben.

Und doch sah man Deutschlands beliebtesten Politiker weiterhin vor sich. Hörte man ihn, wie es seine Art war, leise seufzen, hört man dann seine geschliffenen Kommentare zu allem und jedem, vernahm man, was er bis zuletzt »noch zu sagen« hatte, nämlich: zu China, zum Atomausstieg, zum Ukraine-Konflikt, zur Eurokrise, zu Pegida. Er hatte zu allem eine Meinung – und gab diese auch zum Besten, wiewohl ihm das immer schwerer gefallen ist.

Und so hört man ihm auch über seinen Tod hinaus zu. Viele glauben ihn zu kennen. Und doch kannte niemand ihn richtig, außer vielleicht seine Frau Loki, seine Tochter Susanne und seine »Lebensgefährtin« Ruth Loah. Denn Schmidt, der bis ins beinahe biblische Alter von 96 Jahren sein »bewegliches Mundwerk« beibehielt, schwieg beharrlich, wenn es um sein Privatlebeben oder um seine Gedanken außerhalb der Politik ging.

Er wollte nämlich kein »Vorbild«, er wollte lediglich ein vorbildlicher Politiker sein.

Und das, so konnte man schon vor seinem Tode sagen, und so sahen es Millionen Deutsche und viele im Ausland, das war er wirklich: ein vorbildlicher Politiker – für Deutschland und die Welt.

Bis zuletzt genoss Helmut Schmidt eine geradezu übermenschliche körperliche Konstitution. Über das Altern sagte er, es sei unvermeidlich, von Krankheiten befallen zu werden, »wünschenswert« sei jedoch »die Schmerzfreiheit«.

Im Gespräch mit mir brach es einmal aus ihm heraus. Auf seine unvergleichlich direkte Art sagte er: »Glauben Sie ja nicht, das irgendetwas am Altwerden schön ist, es ist nur scheiße !«

Zwar benötigte er seit Jahren einen Rollstuhl. Aber er war bis fast zuletzt noch recht kräftig – trotz seiner ständigen Zigarettenqualmerei.

Hätte er nicht ein Leben lang geraucht, hätte er wahrscheinlich sogar noch ein paar Jahre länger leben können. Er starb am Ende auch an den Folgen des die Lungen und das Herz schädigenden Nikotins, das überall im Körper Metastasen sowie Krebsgeschwüre erzeugt und womöglich sogar die Infektion, die ihn zuletzt befiel.

Ohne es zu wollen, war er zum Vorbild, ja zur Ikone aller Raucher geworden.

»Schauen Sie doch mal, der Schmidt raucht doch auch wie ein Schlot, und jetzt ist er – ja, wie alt genau eigentlich? – 95 Jahre doch bestimmt schon geworden.«

Solche Worte hörte man von jedem zweiten Raucher. Ihnen diente die Sucht des Ex-Kanzlers als Legitimation und zur Verharmlosung ihrer eigenen Sucht. So wie jeder Raucher einen entfernten Onkel hat, der »zwei Schachteln am Tag qualmte und trotzdem über 95 Jahre alt geworden ist«, so hat die Gemeinschaft der Nikotin-Junkies ihren vorbildlich rauchenden Ex-Bundeskanzler.

Dieser war zwar längst aus der Politik ausgeschieden. Aber er war immer noch schlagfertig und auf allen Themengebieten bewandert – und hatte immer eine Kippe in der Hand.

»Der darf sich sogar bei Günther Jauch in der Talkshow eine anstecken«, wusste jeder, »für den Schmidt werden extra Aschenbecher aufgestellt und die feuerpolizeilichen Vorschriften außer Kraft gesetzt.«

So ganz stimmte das freilich auch nicht. Zwar wurden bei vielen TV-Auftritten von Helmut Schmidt Sonderregelungen getroffen und die feuerpolizeilichen Vorschriften wurden ausnahmsweise mal nicht ganz so streng genommen. Einmal, nach einer Veranstaltung im Hamburger Winterhuder Fährhaus, wurde er aber, da er rauchte und damit gegen ein Gesetz verstieß – »nicht meine Absicht« –, von einer Nichtraucherinitiative wegen Körperverletzung angezeigt.

Schmidt wähnte sich indes auch hier völlig schuldlos: »Die Theaterleitung hatte mir ein Tischchen vor den Stuhl gestellt mit einem Aschenbecher und einer Tasse Kaffee. Natürlich habe ich davon Gebrauch gemacht, meine Frau auch, wir haben uns überhaupt nichts dabei gedacht.« Juristisch geschickt unterschied er in diesem Fall zwischen einem bewussten Gesetzesbruch und einer fahrlässigen Handlung, indem er spitzfindig hinzufügte: »Und daraus haben andere einen bewussten Verstoß gegen das Gesetz gemacht.« Im Übrigen gelte auch für ihn: »Dem Gesetz muss man gehorchen!« Über die Strafanzeige indes »haben wir gelacht«.

Was könnte man sich mehr wünschen als einen Politiker, der einen durch sein Vorbild von der Schuld an seinem Laster freispricht?

Schmidt selber kokettierte mit seiner Sucht. Als er mit 15 Jahren anfing, gab es »diese Hysterie noch nicht«. Zu mir sagte er jedes Mal, wenn ich verzweifelt versuchte, den Qualm mit der Hand wegzuwedeln, den er mir ins Gesicht blies:

»Wissen Sie, was mein Arzt gesagt hat? Der hat gesagt, ich sollte lieber nicht auf die Doktores hören, die mir raten, das Rauchen jetzt noch einzustellen. Meine Blutbahnen sind jetzt schon derart vom Rauch zubetoniert, dass sie kollabieren würden und ich sterben müsste, wenn ich jetzt damit aufhören würde.«

Natürlich hat das kein Arzt so gesagt. Gute Kardiologen – zufällig wurde ich von denselben behandelt wie Helmut Schmidt – verabscheuen normalerweise rauchende Patienten. Wenn sie nicht durch ihren hypokratischen Eid zur Behandlung eines jeden Kranken verpflichtet wären, würden sie die Raucher am liebsten einfach sterben lassen.

»Es macht doch einem Behandler keinen Spaß«, hat ein Arzt mir gegenüber einmal gestöhnt, »da gibt man sich alle Mühe und operiert unter den schwierigsten Umständen, nur um sehen zu müssen, wie der Patient, kaum haben wir ihn wieder einigermaßen hergestellt, zur Krankenhaustür hinausrollt und in der Eiseskälte, möglichst noch im Regen sich mit zittrigen Händen eine Zigarette in den Mund steckt. Rauchen – das ist Selbstmord auf Raten.«

Solch eine einfache Wahrheit wollte aber Schmidt, wenn es um die Sucht ging, einfach nicht akzeptieren. An anderer Stelle behauptete er öffentlich allen Ernstes: »Ich bin seit vielen Jahren nicht mehr erkältet gewesen, vielleicht liegt das ja am Nikotin.«

Das Wort »Vorbildfunktion« gehörte nicht zum Vokabular des Helmut Schmidt. Obwohl er sich in vielerlei Hinsicht vorbildlich verhielt und vorbildliches Verhalten auch von anderen erwartete, hätte er es sich verbeten, wegen seines schlechten Vorbilds als Kettenraucher kritisiert zu werden.

Darauf angesprochen sagte er selber: »Ich bin kein öffentliches Vorbild – Politiker sollen auf ihrem Felde Vorbilder sein, aber nicht auf sämtlichen Feldern menschlichen Lebens. Das ist zu viel verlangt.«

Im Gegenteil, er trieb den Raucherkult geradezu auf die Spitze.

»Auf eine Zigarette mit Helmut Schmidt«, nannte Zeit-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo seine leicht dahinplätschernden Kurzinterviews mit dem Bundeskanzler a. D., der als Herausgeber der großen Wochenzeitung so etwas wie Lorenzos unmittelbarer Vorgesetzter war.

Die Interviews – Evelyn Roll nannte sie in der Süddeutschen Zeitung »diese kleinen, wunderbaren, eitlen, subversiven, überraschenden, oft politisch und zeithistorisch bemerkenswerten und sehr unterhaltsamen Interviews« – waren zunächst auf den bunten Seiten der Zeit in der Rubrik »Leben« und im Zeitmagazin erschienen. Sie wurden später in einem Buch zusammengefasst. Es wurde ein Bestseller.

Auf der rückwärtigen Umschlagseite ist ein Bild abgedruckt. Es zeigt Schmidt mit seiner ewigen Menthol-Zigarette in der Linken und einen heiter fragenden di Lorenzo ihm gegenüber, der sich an dem Rauch nicht zu stören scheint.

In Wirklichkeit ließ der militante Anti-Raucher di Lorenzo immer sofort nach dem Fünf-Minuten-Interview sein Büro, in dem auch das erwähnte Foto aufgenommen worden ist, lange lüften. Die Fenster wurden aufgerissen, trotz des lauten Verkehrs auf der Straße Speersort, an der das Pressehaus mit den Büros der Zeit steht, worüber sich der schwerhörige Schmidt stets beschwerte. Giovanni di Lorenzo wankte hernach mit tränenden Augen in die nächste Konferenz und hielt sich dabei verzweifelt an einer Tasse revitalisierenden Gesundheitstees fest.

So verlogen kann Authentizität sein.

Das Bild vom Elder Statesman

Helmut Schmidt wusste von der Macht der Bilder. Er war sich schon als junger Politiker bewusst, dass ein Bild mehr sagt als tausend Worte. Und auch lange nachdem er aus der aktiven Politik ausgeschieden war, achtete er auf sein Image. Er polierte sehr bewusst sein Bild vom Elder Statesman auf. Diesen Begriff, mit dem er sich auch selber bezeichnete, hatte er aus der amerikanischen Praxis, dass Politiker, auch noch lange nachdem sie aus dem Amt geschieden sind, ihren Nachfolgern – gefragt und ungefragt – Rat geben. In den Vereinigten Staaten ist diese Form des Begleitens der aktuellen Regierungspolitik für Ex-Präsidenten zu einem festen Brauch geworden. Bei schwierigen Entscheidungen wie auch bei großen Krisen versammelt andererseits der amtierende Präsident gerne einen oder mehrere seiner Vorgänger um sich und gibt seine jeweilige Entscheidung oder Erklärung im Beisein dieser Elder Statesmen ab. Das erzeugt den Eindruck von geballter Expertise und – gesetzt den Fall, dass der Elder Statesman einer anderen Partei angehört als der Amtsinhaber – von Überparteilichkeit, die als notwendig propagiert wird, um gemeinsam aus einer Krise herauszukommen.

So wusste Schmidt – und sagte es selber auch –, dass er mit seinen großen Artikeln in der Zeit als Elder Statesman auftrat und somit etwas zum Wohlergehen der Republik beisteuerte. Er gehörte sogar einem Club der Ehemaligen an. Der frühere japanische Premierminister Takeo Fukuda hatte diesen Club 1983 gegründet, zufälligerweise ungefähr ein Jahr nachdem Schmidt aus dem Amt des Bundeskanzlers ausgeschieden war. Dem Club gehörten ehemalige Staatschefs an, so zum Beispiel die Franzosen Jacques Chirac und Giscard d’Estaing. Gern gesehen war dort auch Henry Kissinger, der jüdische Deutschamerikaner, der unter dem umstrittenen Präsidenten Richard Nixon US-Außenminister war und noch lange Zeit danach die Außenpolitik der Vereinigten Staaten prägte. Dabei war Kissinger niemals Staatschef. Zu den Treffen des Clubs der Ehemaligen wurde er dennoch geladen, als »Special Guest«,wie Helmut Schmidt sagte. Es spricht für den Pragmatiker Helmut Schmidt, der ein Jahrzehnt lang Vorsitzender dieses Clubs war, den enorm einflussreichen Kissinger genauso mit an Bord geholt zu haben wie zahlreiche ehemalige kommunistische Staats- und Regierungschefs. Über die Existenz seines exklusiven Clubs hat der ehemalige deutsche Kanzler indes nie viel Aufhebens gemacht. Die Öffentlichkeit erfuhr von diesem (nicht eingetragenen) Verein, der einmal im Jahr an jeweils einem anderen Ort zusammenkommt, aus einem Artikel einer jungen New York Times-Redakteurin über das Treffen in Stockholm im Sommer 2008. Bei diesem Treffen waren zum ersten Mal junge Teilnehmer im Alter zwischen zwanzig und dreißig Jahren dabei. Die amerikanische Journalistin fühlte sich in »ein anderes Zeitalter« versetzt und verspürte einen »Hauch von Kaltem Krieg«, was Helmut Schmidt aber nicht so gespürt haben will.

Der Club, das wusste Schmidt natürlich genau, hatte keinerlei Gestaltungsmacht. Von ihm gingen, wie der deutsche Ex-Kanzler es ausdrückte, nur »Denkanstöße« aus. Aber genau das war es, was Schmidt und die anderen wollten: Als Elder Statesmen mit Denkanstößen auf die öffentliche Meinung und damit auch auf die aktuelle Politik Einfluss nehmen.

So hat der Bundeskanzler außer Dienst stets auch seine Rolle bei der Zeit gesehen. Als Herausgeber der angesehenen und einstmals auch einflussreichen Wochenzeitung konnte er jederzeit Denkanstöße geben. Dass er damit auch sich selber im Gespräch hielt, war ihm voll bewusst. Zwar behauptete der Chefredakteur der Zeit, Giovanni di Lorenzo, die Redaktion wünsche sich »so viel Schmidt im Blatt wie möglich«. Aber das stimmte nicht ganz.

Ich gehörte zu denjenigen, die meinten, ein Elder Statesman dürfe sich nicht zu häufig zu Wort melden. Er sollte nur bei sehr bedeutenden Anlässen gewissermaßen mit der Faust auf den Tisch schlagen und sprechen: »Nun kann ich nicht mehr schweigen, ich muss hierzu etwas sagen!« Mit den Denkanstößen, so fürchtete ich und sagte das auch Schmidt, verhielte es sich wie mit einer weißen Fahne im Krieg: Hisst man sie einmal, dann stellt der Feind sein Feuer ein, hisst man sie alle Nase lang, dann wird sie zerschossen.

Aber davon wollte Schmidt nichts wissen. In der Konferenz des Politik-Ressorts an jedem Freitag, in der auch über die Leitartikel auf der ersten Seite entschieden wird, verhielt er sich wie ein ehrgeiziger Jungredakteur. Zwar drängte er sich nicht direkt auf. Aber er beeinflusste das Gespräch – während er sich unablässig aus der Blechdose mit den Keksen, die auf dem Konferenztisch stand, bediente – doch so, dass es bei der Beantwortung der Frage »Und wer schreibt uns das?« unweigerlich in seine Richtung ging. Manchmal war es ein Eiertanz. Wer schreibt kommende Woche den »Leiter«: Marion Gräfin Dönhoff oder Helmut Schmidt? Keiner von beiden hätte da je die Hand gehoben oder gar »Ich!« gesagt. Doch machten sie einander große Komplimente, tauschten Argumente aus, setzten sich selber ins rechte Licht, zogen taktisch ihre Meinung zurück, erröteten sogar – es wirkte wie ein Schlagabtausch zweier versierter Florettfechter –, bis schließlich einem der »Zuschlag« erteilt wurde, welcher dann – ganz gleich ob von ihr oder von ihm – wie immer gerne angenommen wurde.

Bemerkenswert war, dass er unbedingt auch den Nachruf auf den CDU-Politiker und einstmaligen Bundesfinanzminister und Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Gerhard Stoltenberg, schreiben wollte. Dieser sei sein »Freund« gewesen, ein »anständiger Mensch« (das höchste Lob aus dem Munde Schmidts, der so gut wie nie jemanden lobte). Der Nachruf geriet Schmidt wie ein Auszug aus dem Munzinger-Archiv, dem Vorläufer von Wikipedia vor dem Internet-Zeitalter.

Ich hatte die undankbare Aufgabe, als Mitglied des Politik-Ressorts diesen Nachruf zu redigieren, und musste mit Schmidt über seinen Beitrag sprechen, kurz vor unseren regelmäßigen Interviews für dieses Buch. Wenn Stoltenberg doch sein Freund gewesen sei, so fragte ich den Autor Schmidt, warum enthalte denn sein Nachruf kein einziges persönliches Wort? So hätte ihn auch jeder Jungredakteur auf der Basis von etwas Archivmaterial schreiben können. Schmidt sah sich seinen Text einen Moment lang lustlos an. Dann übergab er ihn seiner Assistentin, sie möge ihn doch bitte neu schreiben. Womit bewiesen war: Einen solchen Archivtext hätte jeder schreiben können; Schmidt drängte es nur, mal wieder im Blatt zu sein, auch wenn es keine großen Ereignisse zu kommentieren gab, die des Erfahrungsreichtums und der Tiefenschärfe eines Elder Statesman bedurft hätten.

Obwohl mein Büro bei der Zeit nur eine Etage unter dem von Schmidt und sogar im selben Flügel lag, musste ich ihm einen Hauspostbrief schreiben, um einen Interviewtermin zu erhalten. Er verlangte – aus alter Gewohnheit – immer ein Akte. Das hatte ich bereits Jahre zuvor erfahren. Beim Zeitmagazin, dessen Chef ich Mitte der Achtzigerjahre war, wollten wir ein Sonderheft über die »Tigerstaaten« Südostasiens herausbringen. Ich plante dafür den langjährigen Ministerpräsidenten der Inselrepublik Singapur zu interviewen. Da dieser kaum Interviews gab, aber, wie ich wusste, ein alter Freund von Schmidt war, bat ich Letzteren um Hilfe. Ich schickte also eine Hauspost auf einem der dafür üblichen dünnen blauen Briefbögen an den Herausgeber Helmut Schmidt, worin ich ihn bat, einen Kontakt für mich zu dem asiatischen Politiker herzustellen. Was dann geschah, ist unvergesslich: Ich wurde von Schmidts damaliger Sekretärin Ruth Loah in den sechsten Stock gerufen. Ruth Loah war schon in den Fünfzigerjahren Schmidts Mitarbeiterin gewesen. Sie hatte den ehrgeizigen Jungpolitiker Schmidt 1955 kennengelernt und sein Wahlkreisbüro geleitet. Sie war seine Sekretärin während der Sturmflut. Sie wurde eine »Weggefährtin«, die in Schmidts gleichnamigem Buch von 1998 Erwähnung fand. Sie habe zur Familie gehört, war von anderen Weggefährten zu hören. Das Ehepaar Schmidt und das Ehepaar Loah hätten viel zusammen unternommen. Nach dem Treffen, von dem jetzt die Rede sein wird, hat Ruth Loah den Schmidts auch in deren Privatarchiv geholfen. Und zwei Jahre nach dem Tod seiner Frau Loki, als Schmidt sehr unter der Einsamkeit litt, sollte Ruth Loah – inzwischen selber auch verwitwet – seine neue »Lebensgefährtin« werden.

Aber erst noch einmal zurück in die Achtzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts. Ich saß also Schmidt gegenüber. Er rauchte, trank Kaffee und las Zeitung. Er blickte kaum auf. Als er es schließlich tat, schien es so, als sei er überrascht, mich zu sehen. Er fragte mich beiläufig, was ich für ein Anliegen habe. Ich hätte fast angefangen zu stottern, wusste aber, dass dies nicht gut ankam, gab mir einen Ruck und wiederholte, was ich geschrieben hatte, sagte also, dass ich seine Hilfe erbäte, um »für ein Interview mit Lee Kuan Yew einen Kontakt herzustellen«.

»Akte«, donnerte er darauf zu meinem Erstaunen in das Vorzimmer, »Ruth, Akte!«

»Das ist doch gar nicht nötig«, warf ich ein, »es geht mir nur darum, dass Sie mir helfen, in Kontakt mit Lee Kuan Yew für ein Interview für unser geplantes Asien-Heft zu treten.«

»Akte, Ruth, die Akte!«

Sie brachte nun meinen kurzen Brief auf dem dünnen blauen Papier. Dieser steckte in einer Klarsichthülle aus Plastik.

Helmut Schmidt war zufrieden. Er las, ignorierte mich, fragte schließlich wohlwollend, wer ich denn sei.

Nachdem ich mich nochmals als Michael Schwelien, Leiter des Zeitmagazins, der Lee Kuan Yew interviewen wollte, vorgestellt hatte, blickte Helmut Schmidt von der »Akte« auf.

»Sie müssen nicht glauben, Lee sei ein Demokrat im herkömmlichen Sinn«, sagte er mit schneidiger Stimme, um murmelnd, fast wie zu sich selber fortzufahren: »Ist ja auch eine verrückte Idee der Amerikaner, überall ihre Vorstellung von Demokratie durchsetzen zu wollen.«

Dann hob er die Stimme wieder: »Aber Sie tun gut daran, ihn zu befragen. Er ist, was die politische Analyse angeht, durchaus auf dem Niveau von Henry Kissinger – und fast auf meinem.«

Derart bestätigt, rief er wieder ins Vorzimmer: »Ruth, Diktat!«

Sie kam mit ihrem Stenoblock und er diktierte ihr ohne weitere Umschweife, nur gelegentlich in die »Akte« schauend, wohl um noch einmal meinen Namen zu erfahren. Ich habe seine Worte bis heute – dreißig Jahre später – so gut in Erinnerung, dass ich sie hier aus dem Gedächtnis wiedergeben kann.

Er diktierte auf Englisch, das er fließend und akzentfrei sprach:

»Dear Harry, as you may know I have left active politics and joined the staff of a newspaper an inch to the left of the center.«

Die politische Standortbeschreibung für die Zeit – an inch to the left of the center – hatte er in ähnlicher Form auch stets für sich selber gewählt. Es passt dazu, dass oft auch von Anhängern der Union anerkennend gesagt wurde, Schmidt sei ein hervorragender Politiker, er sei »aber leider in der falschen Partei«. Dazu bemerkte er nur, dass er überzeugter Sozialdemokrat sei und politisch »einen Zentimeter links von der Mitte« stehe.

Er fuhr fort: »One of our young reporters« – Blick auf mich: »Wie war noch einmal Ihr Name?« – Blick in die »Akte«, murmelnd, »ja, stimmt« – Blick auf Frau Loah, eine Kettenraucherin wie er, die gleichzeitig stenografieren und an ihrer Zigarette ziehen konnte:

»One of our young reporters, a Michael Schwelien, would like to interview you in the near future, and I would be very much obliged if you could receive him.«

Der Brief endete mit der zum Ausdruck gebrachten Hoffnung, man würde sich bald einmal wieder auf »eine Runde Golf« in Singapur treffen. Damit waren Frau Loah und ich entlassen. Und der Herausgeber konnte sich wieder der Lektüre des Blattes an inch to the left off the center, widmen.

Ich wurde in Singapur alsbald tatsächlich von Lee Kuan Yew empfangen und äußerst zuvorkommend behandelt. Normalerweise muss ein Reporter im Ausland, wo seine Zeitung keinen großen Einfluss hat, auch bei subalternen Chargen lange und beharrlich um Termine betteln. In Singapur aber wurde ich von allen, die Rang und Namen hatten, dank des Entrees von Schmidt mit Gesprächsangeboten geradezu überschüttet. Ich konnte mich vor Einladungen zu dem beliebten alkoholischen Drink Singapur Slingin der Bar des berühmten Kolonialhotels The Raffles kaum noch retten und musste der Telefonzentrale sagen, sie möge doch bitte keine Anrufe mehr zu mir durchstellen.

Nach dem Interview mit dem Premierminister, der, wie Schmidt gesagt hatte, sich nicht als »Demokrat im herkömmlichen Sinne«, sondern vielmehr als ein beständig wiedergewählter Potentat erwies, nahm das Interesse an dem Reporter aus Deutschland noch weiter zu, der doch eigenartigerweise einen so guten Draht zum Premier hatte. Lee hatte das Interview nämlich vorab der örtlichen Zeitung Straits Times zum Abdruck gegeben. Und in solchen Schwellenländern, welche die Demokratie »im herkömmlichen Sinn« nicht sonderlich schätzen, gilt ein Journalist mit Zugang zu den Mächtigen selber auch als mächtig.

Überdies hatte ich eine interessante Erfahrung nebenbei machen können, die auch ein bezeichnendes Licht auf Helmut Schmidt zurückwarf. Dieser hat bekanntlich mit dem von ihm entscheidend mitherbeigeführten NATO-Doppelbeschluss wie mit anderen politischen Plänen eine größere Rolle der Bundesrepublik in der Welt immer wieder eingefordert. Und nun kam es zu einem Spiel über Bande. Ohne von mir danach gefragt worden zu sein, belehrte mich Lee Kuan Yew, Deutschland sollte doch eine seinem Gewicht gemäße größere Rolle in der Weltpolitik spielen – »auch militärisch«.

Auf Englisch belehrte ich zurück: »Sir, our constitution does not allow us to act militarily out of area.« Das Grundgesetz, das streng genommen keine Verfassung ist, erlaubt bekanntlich keine Einsätze der Bundeswehr außerhalb des NATO-Gebiets, und innerhalb desselbigen auch nur, wenn es zum Bündnisfall kommt, wenn also ein NATO-Mitglied angegriffen werden und uns um Hilfe bitten würde.

Darauf der Premier, wie gesagt »kein Demokrat im herkömmlichen Sinn«: »Then you must change your constitution!«

So einfach ist das also in der Gedankenwelt der Weltenlenker: Ändert doch euer Grundgesetz, wenn es gerade nicht passt.

Ich hatte mir das Zitat dick unterstrichen. Anderntags sah ich in der Straits Times, dass ein diplomatisch versierter Reporter oder ein schlauer Berater des singapurischen Premiers mit der Umstellung von einigen wenigen Buchstaben das Zitat poliert hatte. In der englischsprachigen Zeitung stand nicht etwa, die Deutschen sollten doch einfach ihre Verfassung ändern, dort stand, sie sollten schlicht ihren Beitrag leisten: »Then you must make your contribution«, anstelle von,»then you must change your constitution«.

Und so konnte später auch Schmidt, nur scheinbar überrascht, feststellen: »Sehen Sie, unsere Freunde überall auf der Welt verlangen von uns Deutschen, dass wir uns stärker in der Weltpolitik engagieren.«

Hier aber geht es um die Bedeutung von Akten für einen Mann, der auch nach 25 Jahren bei der Zeit noch sagte, er sei kein bisschen Journalist geworden, weil er immer noch »gründlich arbeite«.

Als ich ihn also um regelmäßige Interviewtermine für eine Biografie bat, schrieb ich ihm einen langen Brief. Ich legte meine kritische Biografie über Joschka Fischer bei, die ich 1999 geschrieben hatte. Das muss bei ihm gezogen haben.

»Der Fischer«, bemerkte Schmidt, als er mich zum ersten Mal zu einem Interview für mein Buch über ihn selber empfing, »der Fischer, der ist doch kein Politiker, der ist allenfalls ein Halbpolitiker – habe ich immer schon gesagt.« (Was ihn später – im Dezember 2013 – aber nicht daran hindern sollte, sich mit dem »Halbpolitiker« Fischer zu einem Streitgespräch zu treffen und sich mit dem einstmaligen Revoluzzer so gut zu verstehen, dass aus dem Gespräch ein gemeinsames, noch 2013 erschienenes Buch wurde: Helmut Schmidt: Mein Europa – Mit einem Gespräch mit Joschka Fischer [wobei Schmidts Forderung: »Europa braucht einen Putsch!« sich eher wie eine Anbiederung an den vormaligen Frankfurter Revoluzzer anhört].)

Aber im Jahr 2002 war Fischer für Schmidt nur ein »Halbpolitiker« – und meine Kritik an Fischers schnellen Wandlungen waren für Schmidt offensichtlich Grund genug, mich zu empfangen. Diese »Akte« hatte ihn überzeugt.

Wie es um Schmidts Gesundheit, genauer: wie es um sein Gedächtnis zu dieser Zeit – er war da schon 84 Jahre alt – bestellt war, zeigte sich ebenfalls sehr schnell.

»Ich kannte doch Ihren Vater«, sagte er, »war ein guter Mann – was macht er jetzt?«

Ich erklärte, dass mein Vater, der Journalist Hans-Joachim Schwelien, bereits im April 1978 verstorben war.

Worauf Helmut Schmidt, sichtlich berührt, brummte: »Schade. Viel zu jung gestorben! War ein guter Mann, Ihr Vater. Hat mir in Washington, wo er Korrespondent war und wo ich als junger Außenpolitiker, noch ganz grün hinter den Ohren, hinkam, die Fallstellen im politischen Terrain gezeigt. Haben Sie ein Foto von ihm für mich?«

Ich fand ein Foto, auf dem beide zusammen – Helmut Schmidt und mein Vater – zu sehen sind. Ich gab es ihm bei unserem zweiten Interviewtermin, am Montag eine Woche später.

Und siehe da, beim dritten Termin sagte Helmut Schmidt: »Ich kannte doch Ihren Vater, war ein guter Mann – was macht er jetzt?« Und genau wie zwei Wochen zuvor bat er mich um ein Foto, nachdem ich ihm erzählt hatte, dass mein Vater vor Jahren verstorben war.

Wenn Schmidt aber weit in die Vergangenheit zurückging, funktionierte sein Gedächtnis bestens. Er konnte sich an sehr lange zurückliegende, sogar an unwichtige Einzelheiten erinnern, wie etwa, wo die Kellner beim Essen während eines Gipfeltreffens in Guadaloupe mit Giscard d’Estaing, James Callaghan und Jimmy Carter standen, was sie servierten und was ihm, Schmidt, schmeckte und was nicht.

Mit Lob ging er, wie gesagt, äußerst zurückhaltend um. So schrieb er mir auf ein Zeit-Dossier, das ich Anfang 2004 nach dem Terroranschlag mit 191 Todesopfern und über 1800 Verletzten am Madrider Atocha-Bahnhof geschrieben hatte, einen dürren Zweizeiler:

»Lieber Herr Schwelien, Ihr Dossier-Stück über die Sehnsucht der Muslime nach Al-Andalus habe ich von A bis Z gelesen, und es hat sich gelohnt.«

So war ich verständlicherweise aufgeregt, als ich aus seinem Vorzimmer nach Vollendung meines Buchs, aber noch vor dessen Erscheinen, Anfragen aus Schmidts Vorzimmer erhielt, wann dieser denn wohl »sein Exemplar« bekäme. Hatte ich vielleicht etwas falsch verstanden? War mir möglicherweise ein Fehler unterlaufen.

Vor Beginn meiner regelmäßigen Interviews mit Helmut Schmidt hatte ich zuerst einmal seine Vertrauten befragt. Zuallerst Theo Sommer, den langjährigen Chefredakteur der Zeit, der einstmals auch Leiter des Planungsstabs von Schmidt im Bundesverteidigungsministerium gewesen war. Dann auch Klaus Bölling, den ehemaligen Kollegen meines Vaters und ARD-Korrespondenten, der von 1974 bis 1982 – mit einer kurzen Unterbrechung von Februar 1981 bis Mai 1982 – der Regierungssprecher von Helmut Schmidt war. Beide, Sommer und Bölling, überraschten mich, indem sie mich bedrängten, ja, fast nötigten, ich sollte doch etwas über die Affären von Helmut Schmidt schreiben. Dieser sei gar nicht der treue Mann, den die Boulevardpresse als leuchtendes Beispiel für eine lange, gute Ehe aufs Schild gehoben hatte. »Er war schlimmer als Willy Brandt«, sagte Theo Sommer, »wie oft mussten wir nach Hamburg telefonieren und behaupten, wir steckten noch irgendwo im Verkehr fest?« Bölling, selber ein ausgemachter Filou, erinnerte an die vielen Male, an denen »wir da wieder wegen irgend so einer Lehrerin stundenlang auf den Chef warten mussten«.

Ich erklärte beiden, dass ich vorhätte, eine politische Biografie zu schreiben, dass ich natürlich auch den »privaten Schmidt« kennenlernen und der Öffentlichkeit vorstellen wollte, dass ich aber nicht daran dachte, ihn durch Enthüllungen bloßzustellen. Sollte ich auf irgendwelche Affären stoßen, dann würde ich sie nur erwähnen, wenn sie Auswirkungen auf die politische Laufbahn Schmidts gehabt hätten. Dass dies genau so kommen sollte, konnte ich zu diesem frühen Zeitpunkt nicht ahnen.

So gab ich Theo Sommer – er war immerhin mein direkter Chef, mit ihm hatte ich so manchen Strauß auszufechten gehabt – und Klaus Bölling – er war ein guter Freund meines Vaters, und er nannte meine Tante Gitta Bauer seine »große Liebe, die mich aber leider nicht erhört hat« – so gab ich diesen beiden Schmidt-Vertrauten ziemlich deutlich zu verstehen: Schmidts Affären, so er denn welche gehabt haben sollte, interessieren mich nicht; wenn sie Derartiges würden lesen wollen, dann sollten sie es bitte schön doch selber schreiben.

Sorgte jetzt aber womöglich doch meine Schilderung der Affäre mit der »schönen Helga«, wegen der Schmidt nicht Oberbürgermeister von Hamburg, damit aber letztendlich doch Bundeskanzler geworden war, für helle Aufregung? War dies der Grund für die ungehaltenen Anfragen aus seinem Büro? Schmidts damalige Sekretärin, Rosemarie Niemeier, rief regelmäßig an, um mitzuteilen: »Herr Schmidt ist ziemlich ungehalten, weil er das Buch noch nicht zu sehen bekommen hat!«

Nun, wenn er es noch nicht zu sehen bekommen hatte, dann konnte ihm auch nichts daran missfallen haben. Ich war vorübergehend beruhigt. Denn ich wusste auch: Schmidt konnte sehr schroff sein, aber er war nie ungerecht, er urteilte nicht ohne genaue Kenntnis der Sachlage oder, wenn man so will, ohne genaues Studium der »Akte«.

Frau Niemeier, auch sie – natürlich – eine Kettenraucherin, überdies politisch doch eher den Grünen als der SPD zugeneigt, hatte einige Jahre zuvor für mich als Sekretärin gearbeitet. Ich mochte sie, und ich glaube, sie mochte mich auch. So fragte ich sie rundheraus nach dem Grund für Schmidts Ungehaltenheit.

»Ach wissen Sie, er ist doch nur eifersüchtig auf seine Frau«, überraschte Rosemarie Niemeier mich zwischen zwei Zügen an ihrer filterlosen Zigarette, »sie kennt nämlich Ihr Buch bereits, er aber kennt es noch nicht.« Wie das? Die Erklärung war einfach.

Loki Schmidt brachte zur gleichen Zeit ein eigenes Buch im selben Verlag heraus, und zwar gesammelte Interviews mit dem biederen Zeit-RedakteurDieter Buhl: Hannelore Schmidt erzählt aus ihrem Leben. Und so muss ihr wohl bei einem Besuch im Verlag ein Vorabexemplar oder ein Korrekturexemplar meiner Biografie über ihren Mann in die Hände gefallen sein.

Als ich endlich ein druckfrisches Buch zugesandt bekam, brachte ich dieses natürlich sofort »hoch« in den sechsten Stock, wo Helmut Schmidt in einer Ecke, in den Büros des verstorbenen Gründers und langjährigen Alleineigentümers der Zeit, Gerd Bucerius, residierte.

Wenn man von Rosemarie Niemeier zu ihrem Chef gerufen wurde, hieß es stets militärisch knapp: »Können Sie mal hochkommen zu Helmut Schmidt?« Das Fragezeichen wurde von ihr nicht mitgesprochen, nicht einmal für einen Chefredakteur. Das »Können Sie mal hochkommen?« war ein Befehl.

So war ich überrascht und ein wenig irritiert, als Frau Niemeier einige Tage nachdem ich mein Buch über Schmidt »hochgebracht« hatte, am Telefon mit liebreizender Stimme säuselte: »Hätten Sie einmal ein paar Minuten Zeit für Herrn Schmidt?«

Kein Zweifel: Dies war eine echte Frage. Vom Tonfall her war zu erkennen, dass ich auch straflos hätte ablehnen können.

»Hätten Sie einmal ein paar Minuten Zeit für Herrn Schmidt?« – Natürlich hatte ich das. Es war immer noch eine Ehre, von dem großen Politiker empfangen zu werden.

An diesem Tag lief er zu großer Form auf. Er saß an seinem Schreibtisch, auf dem neben seiner obligatorischen Kaffeetasse (manchmal war sie schlicht mit Baileys Cream Whisky gefüllt) und dem Aschenbecher mit der qualmenden Reyno-Menthol-Zigarette aufgeschlagen mein Buch lag. Schmidt tat so, als lese er interessiert darin. Er blickte auf: »Ich lese gerade, was Sie über mich auf dem Gipfel in Guadaloupe geschrieben haben – interessant!« Das sollte wohl so etwas wie ein Kompliment sein. In der Politik-Konferenz hatte er – das war mir zu Ohren gekommen – gesagt, das Buch »von diesem, wie heißt der junge Mann doch noch mal? Ähm, das Buch von diesem Schwelien hat man aber schnell gelesen.«

Seine jetzt auch anwesende Assistentin Birgit Krüger-Penski – wie üblich gekleidet in knappen Shorts über blickdichten Strumpfhosen – fläzte sich auf einem Sofa, streckte ihre langen Beine aus und bedeutete ihm (oder mir? – das war nicht ganz klar):

»Aber nur eine halbe Stunde!«

So war aus den »paar Minuten für Herrn Schmidt« schon eine halbe Stunde geworden. Aus der halben Stunde wurde dann eine ganze Stunde, aus der ganzen Stunde wurden zwei Stunden. Frau Krüger-Penski schüttelte bereits nach der ersten Stunde mehrmals ungehalten den Kopf mit den langen braunen Haaren, die sie wie stets offen trug.

Schmidt ließ sich davon nicht bremsen. Es war ihm deutlich anzumerken, dass er etwas sagen wollte, aber damit nicht einfach herausrückte. Er begann von seinen Krankheiten zu erzählen, fragte mich, ob ich wüsste, dass er in seiner Zeit als Kanzler immer wieder unter Ohnmachtsanfällen gelitten hatte. »Ich fiel in den unpassendsten Momenten in Bewusstlosigkeit«, bekannte er, »und vergaß dabei oft meine vorbereitete Rede.« Einmal sei dies ganz besonders peinlich gewesen.

Der mächtige sowjetische Staats- und Regierungschef Leonid Breschnew sei zu Besuch gekommen. Dies sei zu den schlimmsten Zeiten des Kalten Krieges gewesen. Da Breschnew »gerne einen hob« und dann auch mit den »Staatskarossen von Mercedes auf dem Petersberg herumkutschierte«, hätte er, Schmidt, den richtigen Moment abpassen müssen, an dem der Russe noch nüchtern war. Kurz vor der Begrüßung im Gästehaus der Bundesregierung auf dem Petersberg in Königwinter »bin ich dann wieder mal in Ohnmacht gefallen, und als ich wieder wach wurde, hatte ich meinen Redetext vergessen. Komplett vergessen. Der war aber sehr wichtig. Ich wollte nämlich dem Russen die Leviten lesen, ohne dabei die diplomatischen Anstandsregeln zu verletzen.«

Die Ursache für diese Ohnmachten sei nie festgestellt worden. Er, Schmidt, sei aber überzeugt, dass sie auf den Stress im Kanzleramt zurückzuführen gewesen sei. Seit dem Ausscheiden aus dem Amt habe er keine Ohnmachtsanfälle mehr gehabt. Schmidt war sich sicher, dass er zu diesem Zeitpunkt – Herbst 2003 – bereits tot gewesen wäre, wenn er noch länger im Amt geblieben wäre.

Er fragte mich, wie alt ich sei und woran mein Vater gestorben sei. Als ich ihm sagte, dass mein Vater einem Herzinfarkt erlegen und ich knapp sechzig Jahre alt sei, riet er mir allen Ernstes zu einer prophylaktischen Bypassoperation: »Herzkrankheiten sind vererblich. Lassen Sie sich jetzt operieren, da Sie noch jung sind; wenn Sie erst einmal in mein Alter kommen, wird das viel schwieriger.« Er nannte mir den Namen seines Arztes im ganz in der Nähe gelegenen Krankenhaus St. Georg: »Gehen Sie zu dem, er ist der Beste!«

Ich hielt den Gedanken, mich vorbeugend am Herzen operieren zu lassen, für abwegig, wollte aber nicht widersprechen (und konnte auch nicht ahnen, dass es fünf Jahre nach diesem endlos langen Gespräch mit Schmidt genau so kommen würde). Frau Krüger-Penski schaute in immer kürzeren Abständen auf die Uhr. Und nach gut zwei Stunden hielt auch ich es für angebracht, zu gehen. Ich stand auf, entschuldigte mich mit Arbeit für die anstehende, aktuelle Ausgabe der Zeit und wollte zur Tür hinaus, da stand auch Helmut Schmidt auf – und kam nun endlich mit dem heraus, was er offenkundig schon die ganze Zeit über hatte sagen wollen: »Einen Moment noch, ich wollte Sie noch etwas fragen«, sagte er plötzlich mit fester Stimme; nun war es Frau Krüger-Penski, die kurz davor schien, in Ohnmacht zu fallen, und ihre Augen furchterregend verdrehte, »woher haben Sie die Geschichte von der, wie haben Sie sie doch genannt, von der, äh, ›schönen Helga‹, woher wussten Sie das?«

Das war es also, was ihn beschäftigte. Ich hatte kurz den einen bekannt gewordenen Seitensprung erwähnt, bei dem Helmut Schmidt 1961 in flagranti von einem Polizisten in einem heftig schaukelnden Volkswagen auf dem Parkplatz des Hamburger Volksparkstadions erwischt worden war. Die Berichterstattung darüber kostete ihn, wie gesagt, fünf Jahre später den Vorsitz der Hamburger SPD, welcher nahezu automatisch zum Posten des Ersten Bürgermeisters in der SPD-Hochburg Hamburg geführt hätte. Somit musste Schmidt sich wieder dem »Zuchtmeister« der SPD-Bundestagsfraktion, Herbert Wehner, in Bonn unterordnen, wurde dessen Vize, half die damalige Große Koalition von Union und Sozialdemokraten auf Kurs zu halten und wurde schließlich der Nachfolger von Willy Brandt nach dessen Abdankung. Somit war der Seitensprung folgenreich für Schmidts politischen Werdegang, deshalb hatte ich ihn erwähnt, während ich mich gleichzeitig dem Ansinnen der Lüstlinge Sommer und Bölling widersetzt hatte, auch »all die unzähligen anderen Affären« endlich einmal aufzudecken.

Auf die Einzelheiten hatte mich die Archivarin im »Helmut-und-Loki-Schmidt-Archiv«, das in dem Bungalow der Schmidts in Hamburg-Langenhorn untergebracht war, geradezu mit der Nase gestoßen. Diese Archivarin war Heike Lemke. Sie arbeitete außerdem noch für Loki Schmidt, der sie so etwas wie eine persönliche Assistentin und Sekretärin war. (Später erfuhr ich, dass Frau Lemke auf der einen Seite und die Damen Krüger-Penski und Niemeier auf der anderen Seite einander überhaupt nicht grün waren.)

Im Nachhinein erscheint es mir, dass das Lüften dieses wohlbehüteten Geheimnisses, das den Mythos von der ewigen ehelichen Treue zerstörte, weil mindestens einer – er, Helmut Schmidt – nachweislich einen Seitensprung begangen hat, ein Racheakt der betrogenen Gattin – von Loki Schmidt – war.

Sie hatte sich nämlich während der Gespräche, die ich mit ihr parallel zu denen mit ihrem Mann führte, mehrfach über das mangelnde eheliche Interesse ihres Gatten beschwert.

Und es war die ihr loyale Archivarin Heike Lemke, die mich, wie gesagt, auf die Fährte der »schönen Helga« gesetzt hatte. Bei meinen Recherchen im Archiv der Schmidts hatte Frau Lemke mir mehrmals zugeraunt, ich solle sie doch nach den Ordnern aus den Jahren 1961 und 1966 fragen. In diesen fand ich dann die Zeitungsausschnitte, die Briefe des empörten, gehörnten Gatten der »Helga« und der schadenfrohen Parteifreunde Willy Brandt und Herbert Wehner.

Vielleicht sollte ich an dieser Stelle noch erwähnen, dass es gar nicht so einfach war, in dieses Archiv zu kommen. Obwohl Helmut Schmidt ausdrücklich meinen Interview-Wünschen zugestimmt hatte, musste erst noch seine ausdrückliche Zustimmung zur Forschung in seinem Privatarchiv – und zwar unter genauer Bezeichnung des Themas – eingeholt werden. Schmidt hielt geheim, was er geheim halten wollte. So war mir auf einen Fingerzeig Schmidts sogar im Archiv der parteinahen Friedrich-Ebert-Stiftung der Zugang zu irgendwelchen, sicher unbedeutenden, für ihn aber unvorteilhaften Dokumenten über die SPD im Zusammenhang mit dem NATO-Doppelbeschluss hin verwehrt worden. Bei meinem Antrag zur Recherche im Privatarchiv hatte ich eingetragen: »Rücktritt von Bürgermeister Paul Nevermann 1965« und »Parteitage des SPD-Landesverbands Hamburg 1961 bis 1966«. Das schien Schmidt wohl unproblematisch gewesen zu sein. Die Archivarin Heike Lemke allein wusste, welcher Sprengstoff sich in den entsprechenden Ordnern verbarg – und schob sie mir im vollen Bewusstsein ihrer Brisanz zu.

So beantwortete ich Schmidts Frage am Ende der »paar Minuten«, woher ich den von der »schönen Helga« wusste, lakonisch: »Doch aus Ihrem Archiv, Herr Schmidt.«

Seine ebenfalls lakonisch klingende Antwort war ein veritables Eingeständnis: »Dann muss ich ja in Zukunft da noch besser aufpassen.«

So war ich nach den »paar Minuten für Herrn Schmidt« entlassen – mit dem beruhigenden Gefühl, dass mir beim Abfassen seiner Biografie doch keine schwerwiegenden Fehler unterlaufen waren.

Vorwort zur ersten Ausgabe

»Herr Schwelien, Sie sind ein Yuppie«

Es war ein Freitagnachmittag im Frühjahr 1983. Obwohl es im April in Hamburg für gewöhnlich regnet, schien an diesem Tag die Sonne. Mein Kollege Erwin Brunner und ich wären gern nach Hause gegangen, aber freitags um 16. Uhr wurde damals immer die Hauptkonferenz der Zeit abgehalten. So mussten wir bleiben und warten.

Wir hatten vor, einen Artikel, eines jener umfangreichen Zeit-»Dossiers«, über atomwaffenfreie Zonen zu schreiben. Die Einrichtung solcher atomwaffenfreien Zonen war seit dem Zweiten Weltkrieg von namhaften Außen- und Sicherheitspolitikern immer wieder vorgeschlagen worden. Sie hofften, ganze Staaten auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs zu entnuklearisieren und dadurch das Risiko eines Atomkriegs zu verringern. Aber jetzt, zu Beginn der Achtzigerjahre, war von einer anderen Art »atomwaffenfreier Zone« die Rede. Pfarreien, kleine Gemeinden, gelegentlich die eine oder andere Großstadt erklärten sich für »atomwaffenfrei«. Dadurch wurde natürlich nicht ein einziger atomarer Sprengkopf von einer Rakete abmontiert, nicht die Stationierung einer einzigen Cruise-Missile verhindert. Wenn jemand seinen Sprengel für atomwaffenfrei erklärte, dann war das nichts anderes als ein Ausdruck von Protest.

Allerdings war die Protestbewegung groß in jenen Jahren. Sie richtete sich gegen den sogenannten Doppelbeschluss der NATO. Das nordatlantische Militärbündnis hielt damals noch fest zusammen. Es hatte eine klare Zielsetzung, nämlich einen Angriff durch die Sowjetunion und ihre im Warschauer Pakt organisierten Vasallenstaaten zu verhindern und abzuwehren. Es war Helmut Schmidt, der ein »Fenster der Verwundbarkeit« entdeckt hatte. Die Sowjets rüsteten mit Mittelstreckenraketen des Typs SS-20 mächtig auf. Diese Raketen bedrohten vor allem Westdeutschland. Und der deutsche Bundeskanzler befürchtete, nach einem Angriff auf die Bundesrepublik würden die Amerikaner womöglich nicht bereit sein, ihre Bündnispflicht zu erfüllen und ihrerseits mit Interkontinentalraketen gegen die Sowjets zurückzuschlagen. Denn, so argumentierte Schmidt, die Amerikaner dürften wenig geneigt sein, ihre Großstädte zu opfern, wenn eine deutsche Stadt zerbombt wird. Also führte er den Doppelbeschluss herbei. Es sollte zum einen mit der Sowjetunion verhandelt werden, damit diese ihre SS-20 zurückzöge. Und es sollte zum anderen der Westen seinerseits Mittelstreckenraketen und Marschflugkörper nahe der Grenze aufstellen, um den Osten zum Einlenken zu zwingen. Der Protest richtete sich vor allem gegen diesen zweiten Teil des Doppelbeschlusses. Die Gegner meinten, der Westen solle nur verhandeln, aber auf eine eigene Nachrüstung verzichten, sonst drohe ein neuer Rüstungswettlauf. Später im Verlauf des Jahres 1983 blockierten sie den amerikanischen Armeestützpunkt im schwäbischen Mutlangen, wo die ersten Pershing-II-Raketen aufgestellt werden sollten. Zu den Blockierern, die nicht wichen, sondern sich von der Polizei wegtragen ließen, zählte auch Otto Schily. Knapp zwanzig Jahre später verurteilte er, inzwischen deutscher Innenminister mit einem Habitus von Unnachgiebigkeit, solche Aktionen aufs Schärfste. Damals wähnte er sich im Recht, sah sich als Teil einer moralisch legitimierten Mehrheit.

Der Protest zerriss die Bundesrepublik. Es kam zu den größten Demonstrationen ihrer Geschichte. Besonders schmerzlich für Bundeskanzler Schmidt war die Tatsache, dass seine eigene Partei, die SPD, mehrheitlich auf der Seite der Nachrüstungsgegner stand.

1983 war er allerdings schon nicht mehr im Amt. Die von ihm geführte rot-gelbe Koalition zerbrach am 17. September 1982, als die vier der FDP angehörenden Minister ihren Rücktritt erklärten.

In dem halben Jahr zwischen September 1982 und April 1983 war vom Altkanzler nicht allzu viel zu hören. Er hielt einige gut bezahlte Reden, beteiligte sich aber nur wenig an dem Wahlkampf, den sein Nachfolger Helmut Kohl durch die auf den März 1983 vorgezogene Neuwahl herausgefordert hatte. Vielmehr schlüpfte Schmidt in die Rolle des Elder Statesman. Ihm gefiel diese amerikanische Art, nach dem Ausscheiden aus dem Amt die Politik durch weise Ratschläge, sei es unter vier Augen, sei es durch öffentliche Erklärungen, weiterhin zu beeinflussen. Und natürlich wünschte er sich, dass der Doppelbeschluss, nun das Erbe des CDU-Politikers Kohl, den auf gegenseitiger nuklearer Abschreckung basierenden Frieden stabilisieren würde.

Brunner und ich hatten für unseren Artikel über die atomwaffenfreien Zonen im Archiv gestöbert. Wir gaben dem Beitrag die ironische Überschrift »Kleingärten des Friedens«. Nicht ohne Grund: Im hessischen Kirchspiel Mümling-Grumbach/Hummetroth schlug ein Pastor Klaus Schimmel ein Schild mit der Aufschrift »Atomwaffenfreie Zone« an sein Pfarrhaus. In Dieburg beantragte das Ehepaar Hans und Eleonore Kauffmann für sein Grundeigentum Flur 10 Nr. 273 und 275 einen Zusatzeintrag im Grundbuch: »Auf dem Grundstück dürfen weder Atomwaffen noch andere Waffen hergestellt, gelagert, transportiert oder gebraucht werden.« Sehr viel früher, nämlich im Herbst 1957, hatte der polnische Außenminister Adam Rapacki der UN-Vollversammlung eine atomwaffenfreie Zone in Mitteleuropa vorgeschlagen. Sie sollte die beiden deutschen Staaten, Polen und die Tschechoslowakei umfassen. Es war ein Gedanke, der auch auf der anderen Seite des Atlantiks Widerhall fand. Der amerikanische Diplomat und Historiker George F. Kennan stellte im Dezember jenes Jahres einen Disengagement-Plan vor: Keine Kernwaffen in Deutschland, Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn: Abzug aller ausländischen Truppen aus diesen Ländern; Ausscheiden Deutschlands aus den Militärbündnissen. Kennan formulierte auch die Containment-Politik, die Politik zur Eindämmung des sowjetischen Einflusses. Diese wurde zur Richtschnur westlichen Handelns. Seine Gedanken zur Abrüstung gerieten hingegen in Vergessenheit – allerdings nicht völlig.

Wir waren im Archiv auch auf eine alte Rede von Helmut Schmidt gestoßen. Mit ihr fing unser »Dossier« an:

Eine stürmische Sitzung im Bundestag. Von ständigen Zwischenrufen aus den Reihen der CDU und CSU unterbrochen, versucht ein junger Sozialdemokrat, seine provozierende Rede zu Ende zu bringen: »Wir wollen Deutschland sicherlich nicht schutzlos lassen …« (Zuruf von der Mitte: »Das machen Sie aber!«) »… und erst recht nicht den Sowjets ausliefern … Weswegen sind Sie denn nicht bereit, über die atomwaffenfreie Zone zu sprechen, damit in Polen, damit in der DDR, damit in der Tschechoslowakei, damit bei uns keine Atomwaffen stationiert werden? Warum machen Sie keine Vorschläge?«

(Zuruf von der CDU/CSU: »Was hat denn Strauß gemacht?«)

»Weswegen kann man nicht aus der atomwaffenfreien Zone eine Zone entwickeln, aus der Schritt für Schritt und in gleichen Prozentsätzen die stationierten Kräfte der Sowjets wie auch der Amerikaner abgezogen werden?«

Der Abgeordnete, der sich da lautstark gegen die Regierungsparteien durchsetzt: Helmut Schmidt. Die Bundestagsdebatte fand am 22. März 1958 statt.

Wir hatten auch bei der Bezirksversammlung von Hamburg-Eimsbüttel recherchiert. Diese hatte mit den Stimmen von SPD und Grün-Alternativer Liste am 27. Januar 1983 den Beschluss gefasst, die Bundesregierung aufzufordern, »keine Maßnahmen auf dem Gebiet des Bezirks Eimsbüttel zu veranlassen, die der Produktion, dem Transport, der Stationierung oder der Lagerung von atomaren, biologischen oder chemischen Massenvernichtungsmitteln dienen«. Uns war etwas von einem geselligen Eimsbütteler Sozialdemokraten zu Ohren gekommen, bei dem auch Schmidt zugegen war. Er hatte sich über den Beschluss seiner Genossen derb mokiert. Mit diesen Informationen setzten wir unseren Artikel fort:

Elder Statesman Helmut Schmidt dagegen hält nichts von den Beschlüssen einzelner Gemeinden und Stadtbezirke, sich zu atomwaffenfreien Kommunen zu erklären. Nachdem in seiner Heimatstadt die Bezirksversammlung Eimsbüttel mit den Stimmen von SPD und Grün-Alternativer Liste ebendas getan hatte, spottete er: »Da müssen die Eimsbütteler dem Marschall Ustinov erst einmal einen Stadtplan von Hamburg schicken, damit er weiß, wo Eimsbüttel aufhört und wo Harvestehude beginnt.«

An jenem Freitagnachmittag, während wir auf die Konferenz warteten, ging es plötzlich wie ein Lauffeuer durch die Redaktion: Gerd Bucerius, der Eigentümer der Zeit, hat Helmut Schmidt gewonnen: Der Altkanzler wird Mitherausgeber der Zeit.

Wie beinahe jeder in der Redaktion fragten auch Brunner und ich uns, was das für uns bedeuten konnte. Später, als Schmidt – wie immer eskortiert von seinen Leibwächtern des Bundeskriminalamts – zum ersten Mal durch die Redaktion schritt, sollte sich zeigen, wie stark die Zustimmung war. Alle standen vor ihren Zimmertüren und klatschten Beifall.

Redaktionen sind politisch heterogene Gebilde, besonders die der Zeit. Theo Sommer, der langjährige Chefredakteur, hatte gerade damals, im März 1983, in einem Leitartikel anlässlich der bevorstehenden Bundestagswahl geschrieben, »manche« in der Redaktion würden wohl CDU/CSU wählen, »andere« die SPD, »viele« die FDP und »ebenso viele« die Grünen. Darauf fragte Benjamin Henrichs, der bissige Theaterkritiker, woher Sommer das denn wisse, ob er wirklich gründlich recherchiert habe. Irgendjemand kam auf die Idee, sofort eine geheime Probeabstimmung durchzuführen. Und siehe da: Die allermeisten Redakteure wollten die Grünen wählen, viele die SPD, einige wenige die FDP und nur ein einziger die CDU/CSU. Sehr viel früher hätten die Redakteure bei der Zeit sicher anders abgestimmt, heute würden sie auch wieder anders votieren. Aber damals, kurz bevor Schmidt kam, hatten die Grünen und die Sozialdemokraten eine absolute Mehrheit in der Redaktion.

Würde Schmidt das Blatt zu sehr in Richtung seiner Partei SPD rücken? Das war die Sorge auch derer, die ihm nahestanden. Brunner und ich hatten noch ein spezielles Problem: unseren Artikel. Würden wir den frechen Anfang beibehalten dürfen? Und wie würde man zukünftig mit dem Politiker Schmidt umgehen, der ja fortan der Redaktion vorstehen sollte?

Theo Sommer war auf diese Fragen vorbereitet. Er hatte stets ein offenes Ohr für seine Leute. Der zupackende, sportliche Mann verlangte sich selbst stets das Äußerste ab. Sechzig-Stunden-Wochen waren für ihn keine Seltenheit. Er war bereit, wenn die Aktualität es forderte, die wichtigsten Seiten des Blatts, die »Eins« und die »Drei«, auch noch kurz vor Redaktionsschluss in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch neu aufzureißen. Dabei schrieb und redigierte er bis in die frühen Morgenstunden. Sommer führte, indem er die Leute mitriss und begeisterte. Wenn es zu Konflikten kam, und es gab immer wieder heftige Auseinandersetzungen, war er nie nachtragend. Niemand scheute sich, offen seine Meinung zu sagen. Dadurch gedieh ein politischer Pluralismus, der viel mehr Leser ansprach als der ängstliche Konservatismus, von dem die Zeit in früheren Jahren geprägt war. Und es herrschte ein inneres Klima, das den Chefredakteur in die Lage versetzte, stets auch zu wissen, worüber in der Redaktion gesprochen wurde.

Wir hätten unsere Frage eigentlich nicht zu stellen brauchen. Kaum hatte die Konferenz begonnen, da stellte Sommer klar: »Helmut Schmidt wird behandelt wie die Person der Zeitgeschichte, die er schließlich ist.« Helmut Schmidt würde von dieser Redaktion nicht in Watte gepackt werden, Kritik an ihm wäre nicht tabu. Unser »Dossier« erschien wie geplant in der nächsten Ausgabe.

Das Leitmotiv, das Sommer damals vorgab, soll heute, beinahe zwanzig Jahre später, auch für dieses Buch gelten. Schmidt ist eine herausragende Persönlichkeit. Er war der fähigste und intelligenteste Kanzler, den die Bundesrepublik Deutschland je hatte. Dass große Teile seiner eigenen Partei in der bedeutendsten außenpolitischen Entscheidung seiner Amtszeit, dem erwähnten NATO-Doppelbeschluss, nicht hinter ihm standen, schmerzte ihn – er war daran aber nicht ganz unschuldig. Die Kehrseite von Schmidts ungeheurer Auffassungsgabe ist die Ungeduld, die seines Pflichtbewusstseins die Arroganz.

Bewunderung des Jugendlichen, Skepsis des Studenten

Ich habe ihn das erste Mal von Angesicht zu Angesicht Ende der Sechzigerjahre erlebt. Schmidt war damals Fraktionsvorsitzender der SPD und begann sich auf die Außen- und Sicherheitspolitik zu konzentrieren. Denn er sollte bald darauf, Ende Oktober 1969, Verteidigungsminister im ersten, von Willy Brandt geführten SPD/FDP-Kabinett werden. Mit der Fraktionsspitze reiste Schmidt im Juli 1969 nach Washington, einen Monat später nach Moskau. Mein Vater, Joachim Schwelien, war damals Korrespondent für den ARD-Hörfunk in der amerikanischen Hauptstadt. Schmidt besuchte ihn dort. Ein solcher Besuch war damals nichts Ungewöhnliches, das Verhältnis zwischen Politikern und Journalisten viel enger als heute. Und es galt zu jener Zeit noch ein Ehrenkodex, wonach das Persönliche nicht »enthüllt« wurde, das Vertrauliche auch vertraulich blieb. Schmidt kam, um sich bei einem Korrespondenten zu informieren, der schon zehn Jahre am Platz war.

Meine Geschwister und ich durften bei solchen Anlässen Getränke reichen, bei gutem Wetter den Grill im Garten bedienen. Und wir durften zuhören (aber natürlich nicht mitreden). Schmidt, das fiel sofort auf, war von einem anderen Kaliber als seine Politikerkollegen. Er musste sich nicht wirklich informieren, er war schon informiert. Dennoch hörte er aufmerksam zu. Andererseits war er dem Genuss abhold. Damals galt ein T-Bone-Steak von einem amerikanischen Barbecue für einen Deutschen noch als etwas Besonderes. Und mein Bruder und ich hatten viel Spaß daran, Besuchern extra starke Drinks mit Gin oder Bourbon zu mixen. Schmidt aß nicht viel. Und aus alkoholischen Getränken machte er sich auch nichts.

Später, zur Zeit seiner Kanzlerschaft, stand ich seiner Politik skeptisch bis ablehnend gegenüber. Meine Sympathie galt Willy Brandt, mein Herz schlug noch ein bisschen links von dessen SPD. Als Schmidt ihn ablöste, fand ich das bedauerlich, glaubte, dass es nun aus sei mit den Emotionen in der Politik. Ich war kein »richtiger« Achtundsechziger, zu jung und außerdem in den USA aufgewachsen.

15 Jahre nach diesem Gespräch mit meinem Vater sollte ich ihm bei der Zeit wiederbegegnen. Anlässlich einer neuerlichen Philippika Schmidts gegen die Achtundsechziger fällte er im Zorn auch über mich ein schnelles Urteil: »Und Sie, Herr Schwelien, Sie sind ein Yuppie.« Das traf damals nicht und trifft auch heute nicht zu, da hatte er sich schlicht geirrt. Jahre später aber, und das ging wohl vielen meiner Generation so, musste ich ihm in wesentlich bedeutenderen Fragen recht geben, vor allem seiner Politik zur Sicherung des Friedens. Heute finde ich das Erstaunlichste an Schmidt die Weitsicht und das Durchstehvermögen.

Helmut Schmidt hat mir für dieses Buch viele Stunden Zeit geschenkt. Ich suchte ihn zumeist montags in seinem Büro im Hamburger Pressehaus auf. Für ihn waren die Gespräche manchmal mühselig. Sein Gedächtnis verließ ihn nicht, wohl aber sein Gehör, das sich seit seinem Hörsturz im Jahr 1999 dramatisch verschlechtert hatte. Er, der Musikliebhaber, ging schon seit einiger Zeit nicht mehr zu Konzerten, weil er die Musik kaum noch genießen konnte. Und wenn wir an einem kleinen Konferenztisch vor der meist offenen Balkontür Platz nahmen, ermunterte er mich erst einmal: »Sie müssen mir ins Ohr schreien, sonst kann ich Sie nicht verstehen.« Er drehte an seinem Hörgerät, zündete sich eine Zigarette an, trank einen Schluck Kaffee, griff ein Stichwort auf – und redete. Helmut Schmidt hat in der Zeit vor seinem schweren Herzinfarkt Ende August 2002 niemandem so viel Zeit für Interviews gewährt wie mir, wofür ich ihm herzlich danke.

Er hat mir überdies den Zugang zum Archiv in seinem Reihenhaus in Hamburg-Langenhorn gestattet. Und – dies vielleicht noch wichtiger zum Verständnis seiner Person als etwa die unzähligen Begegnungen mit ihm in beinahe zwanzig Jahren bei der Zeit – Loki Schmidt hat mich mehrmals in ihrem Büro empfangen. Sie servierte selbst gebackenen Kuchen, war bestens vorbereitet und hatte sichtlich Spaß, die weißen Flecken auszumalen, die ihr Mann nolens volens in seinem Selbstbildnis freilässt.

»Ich will es von Schmidt wissen«

Wie der ehemalige Bundeskanzler wieder in seine Heimatstadt Hamburg kam. Die Familiengeschichte. Seine Kindheit und Jugend. Seine Jugendfeundin Loki. Abitur in der Nazizeit

Hamburg im Herbst 1984, kurz vor der Präsidentschaftswahl in Amerika, die Ronald Reagan zum zweiten Mal gewinnen sollte. Die Redaktionsleiterkonferenz der Zeit, nach dem bevorzugt gereichten Imbiss in der Redaktion auch als »Käsekonferenz« bekannt, fand wie immer freitags um 14 Uhr im Büro des Chefredakteurs Theo Sommer statt.

An diesem Tag wirkte Gerd Bucerius, der Eigentümer des Blattes, besonders nervös. Bucerius galt als weitsichtiger Verleger, der DIE Zeit lange mit Einnahmen aus erfolgreicheren Geschäften, wie zum Beispiel dem Verkauf der Illustrierten Stern, subventionierte, bis sie endlich Gewinn abwarf. Und er war auch der geborene Journalist, neugierig, hatte zu allem eine – oft sehr schnell gebildete – Meinung und ein feines Gespür dafür, welche Themen die Leser interessierten.

Die Konferenz hatte gerade begonnen, als sich Helmut Schmidt noch schnell ein Päckchen seiner geliebten Menthol-Zigaretten und eine Dose Schnupftabak bringen ließ. Bucerius, von allen, auch von Schmidt, Buc genannt, musste sich gedulden. Er beugte sich vor, hielt sich mit den Händen an den Lehnen seines Sessels fest. Kaum war die dicke, schalldichte Tür wieder geschlossen, da schoss es auch schon aus ihm heraus: »Ich will wissen, was passiert nach der Wahl mit dem Dollar?«

Fragende Gesichter in der Runde. Aber dann ging den meisten ein Licht auf: Der Verleger sorgte sich um eine private Investition, nicht um die Beurteilung des Wechselkurses im Blatt.

Der Dollar stand damals auf 2,85 DM. Und Ronald Reagan hatte zu erkennen gegeben, dass er die Steuern weiter niedrig zu halten und zugleich die Rüstungsausgaben zu steigern gedachte, was wiederum in den Vereinigten Staaten einen höheren Bedarf an ausländischem Kapital nach sich ziehen würde. Die meisten Ökonomen glaubten, dass der – objektiv überbewertete – Dollar weiterhin hoch im Kurs bliebe.

Nach einer peinlichen Pause ergriff der Leiter des Wirtschaftsressorts, Michael Jungblut, das Wort: »Der Dollar bleibt hoch, keine Angst.«

Bucerius beachtete ihn gar nicht. Er lehnte sich noch weiter vor und rief mit seiner hohen Stimme: »Ich will es von Schmidt wissen!«

Helmut Schmidt hat sich nie die Mühe gemacht, Langeweile durch vermeintlich aufmerksames Dreinblicken zu kaschieren. Er bringt es fertig, in großen wie in kleinen Runden die Augen zu schließen und vor sich hin zu dösen. Aber er hat die einzigartige Gabe, sofort wieder auf »präsent« schalten zu können, wenn er angesprochen wird.

Der vormalige Bundeskanzler, jetzt Herausgeber der Zeit, hatte sich als Einziger nicht von der allgemeinen Nervosität anstecken lassen. Er trug eine dunkle, mit einem Hamburg-Wappen dekorierte Krawatte, ein bequemes braunes Jackett und eine schwarze Hose. Gerade hatte er eine Zigarette ausgedrückt, eine Prise geschnupft und sich tief in den Sessel sinken lassen.

Nun richtete er sich ächzend auf, taxierte mit seinen Blicken die Runde und sprach mit seiner außergewöhnlich präzisen, kraftvollen, nur ein ganz klein wenig hamburgisch nasalen Stimme: »Ich sage euch, nach der Wahl in Amerika bricht das ganze Kunstgeldwesen zusammen.«

Das saß! Als hätte er mit der Faust auf den Tisch geschlagen.

Schmidt fuhr mit einer Frage fort: »Wer hier am Tisch, das will ich mal wissen, hat eine Kreditkarte?«

Wie Schüler, die bei einem Streich ertappt wurden, kramten etliche leitende Redakteure in ihren Portemonnaies und zogen ihre Kreditkarten heraus.

»Seht ihr, ihr macht es alle mit. Ich habe das nicht nötig. Und ihr werdet sehen, das ganze Kunstgeldwesen bricht zusammen.«

Ganz so dramatisch hatte Schmidt es zwar nicht gemeint. Aber das Leistungsbilanzdefizit der USA bereitete ihm stets große Sorge, Jahre vor dieser Konferenz und Jahre danach. Es ist sein ceterum censeo »In den USA liegt die Sparquote bei null, die amerikanische Volkswirtschaft finanziert sich zu einem großen Teil mit den Ersparnissen anderer Völker – das ist schlimm.«

Ende des Jahres 1984, Anfang 1985 sah es zunächst so aus, als würde Michael Jungblut und nicht Helmut Schmidt recht behalten. Der Dollarkurs stieg noch weiter an, erreichte am 26. Februar 1985 den höchsten Stand seit vielen Jahren, nämlich 3,47 DM. Doch dann kam der Zusammenbruch des, wie Schmidt es genannt hatte, »Kunstgeldwesens«: Die USA rutschten in eine Rezession, die bis Mitte der Neunzigerjahre anhielt und die Reagans Vizepräsidenten und Nachfolger, George Bush, die Wiederwahl kostete, obwohl er als Sieger des ersten Golfkriegs hohes Ansehen genoss und sein junger Herausforderer Bill Clinton zu Beginn des Wahlkampfes 1992 kaum bekannt war. Die Flaute in Amerika hielt länger als zehn Jahre an. Am 19. April 1995 fiel der Dollar auf 1,36 DM – der historische Tiefststand.

Helmut Schmidt hat sich selten von kurzfristigen Stimmungsschwankungen irritieren lassen. Er dachte in großen Zeiträumen, und dies nicht erst nach seiner Zeit als Bundeskanzler. Später, als die New Economy Reichtum für alle in kürzester Zeit versprach, als Analysten einen ewigen Boom voraussagten, warnte er in ähnlich drastischen Worten vor solchen »Schönrednern«. Er sah die Wirtschaft als eine Abfolge von Zyklen, mit Abschwüngen und Aufschwüngen. Und auch zu Beginn des neuen Jahrtausends hat er immer wieder »Ruhe bewahren« gesagt, als alle um ihn herum ängstlich um den Euro bangten.

Auf jener Konferenz im Herbst 1984 war indes etwas anderes zusammengebrochen: Gerd Bucerius’ Traum von einem schönen Anlagegeschäft. »Was sagen Sie da«, fragte er Schmidt, obwohl er ihn genau verstanden hatte, »was sagen Sie da?«

Aber Bucerius, einst CDU-Abgeordneter, von der Überzeugung her aber eher ein marktwirtschaftlich orientierter Liberaler, hatte den Sozialdemokraten eben deshalb zur Zeit geholt, weil er es von Schmidt wissen wollte – keineswegs nur, wie der Dollar stand, sondern wie es überhaupt um Politik und Wirtschaft bestellt war. Und auch wie er, Bucerius, der damals bereits 78-Jährige, seinen Nachlass regeln sollte.

Dieses »Ich will es von Schmidt wissen« war weit mehr als nur eine nervöse Aufforderung. Es war Gerd Bucerius’ Ausdruck höchster Achtung. Er kam von einem Mann, der trotz großer wirtschaftlicher Erfolge durchaus auch unter seiner Verantwortung litt, der aber stets bereit war, diese Verantwortung zu schultern. Und es war eine Art Willkommensgruß von einem Hanseaten zum anderen.

Der Eintritt in die Zeit