21,00 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: S. Hirzel Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

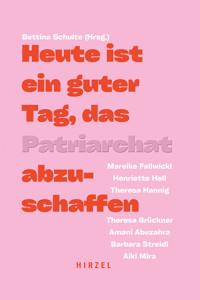

Brauchen wir den Feminismus noch? Was für eine Frage!

Auch wenn Frauen heute besser dastehen als ihre Mütter und Großmütter: So schnell gibt das Patriarchat nicht auf. Im täglichen Umgang mit männlicher Macht und Gewalt sind Wachsamkeit, Klugheit und Selbstbewusstsein angesagt. Feminist*innen der dritten Generation schreiben über ihre persönlichen Erfahrungen und ihre Strategien wider die patriarchalen Strukturen. Sieben Essays, sieben Perspektiven, eine Vielfalt von Positionen: die muslimische Feministin und die werdende Mutter, ein:e nonbinäre Science-Fiction-Autorx und die Pfarrerin, die streitbare Journalistin, die publizistische Aktivistin und die erfolgreiche Literatin. Was sie verbindet? Neben dem Kampf für mehr Gleichberechtigung ist es vor allem der Wunsch nach einem solidarischen Feminismus.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Bettina Schulte (Hrsg.)

Heute ist ein guter Tag, das Patriarchat abzuschaffen

Vorwort der Herausgeberin Bettina Schulte

Wenn man sich vorstellt, dass das Frauenwahlrecht in Deutschland nicht viel älter als 100 Jahre ist; wenn man sich vorstellt, dass Frauen in Deutschland bis 1977 noch die Erlaubnis ihres Mannes brauchten, wenn sie einer beruflichen Tätigkeit nachgehen wollten; wenn man sich vorstellt, dass in den USA das Recht auf Abtreibung in den vergangenen Jahren wieder rückgängig gemacht wurde; wenn man sich vorstellt, dass Frauen auf der ganzen Welt immer noch häuslicher Gewalt ausgesetzt sind und selbst in einem demokratischen Staat wie Deutschland immer noch statistisch alle drei Tage eine Frau von ihrem Partner ermordet wird; wenn man sich vor Augen führt, dass Frauen nach wie vor nur sehr zögerlich in die Chefetagen vordringen; wenn man sich vorstellt, dass im Internet misogyne Plattformen immensen Erfolg verzeichnen: Dann wird klar, dass wir von einer echten Gleichberechtigung noch sehr weit entfernt sind. Mit dem Titel Heute ist ein guter Tag, das Patriarchat abzuschaffen, einer Sammlung von Texten jüngerer Feministinnen, wird zum Aktivismus aufgerufen. Denn wir stellen fest: Es ist keineswegs vorbei mit dem Patriarchat, obwohl die europäisch-amerikanischen Frauenbewegungen der ersten, der zweiten und der dritten Welle etliche Erfolge verbuchen können.

Auch wenn die Generation der 30- bis 40-Jährigen, deren publizistisch erfolgreichen Vertreterinnnen hier das Wort gehört, weitaus bessere Chancen auf ein finanziell unabhängiges, selbstbestimmtes und selbstdefiniertes Leben hat als die Generationen vor ihr, auch wenn das Modell Nur-Hausfrau-und-Mutter weitgehend ausgedient hat, findet nach wie vor täglich und in alltäglichsten Situationen Diskriminierung statt.

Die Feministinnen der dritten Generation haben, aufbauend auf den Kämpfen und Erfolgen ihrer Vorgängerinnen, viel erreicht – einerseits. Sie haben gelernt, Netzwerke zu knüpfen, sie erfahren weibliche Solidarität und Kooperation. Andererseits stellen sich ihnen immer noch Hindernisse in den Weg. Diese Hindernisse sind vielfältig und vielgestaltig. Dieser Band breitet ihr Spektrum aus. Er zeichnet ein möglichst diverses Bild von Feminismus heute. Entsprechend unterschiedlich sind die Positionen der Autorinnen. Aber eines ist ihnen gemein: Sie schildern rein subjektiv, aus der jeweiligen Erfahrung und Betroffenheit, was ihnen Feminismus bedeutet, in welchem Umfeld sie ihn leben, an welche Grenzen sie stoßen, in welchen Konfliktfeldern sie sich bewegen. Diese Texte sind keine Pamphlete, keine Kampfschriften, keine theoretischen Abhandlungen, keine Absichtserklärungen, keine soziologischen oder historischen Analysen. Davon gibt es genug. Die hier versammelten Autorinnen geben ihre Gedanken und Gefühle preis, ihre Texte erheben nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Doch gerade, indem sie Einblick geben in individuelle Befindlichkeiten, können wir uns darin wiederfinden.

Die #Metoo-Expertin Henriette Hell etwa schildert, wie sehr ihre gewünschte und gewollte Schwangerschaft ihr bisheriges Leben durcheinanderbringt. Ihr mit großer Verve geschriebener Text ist auch ein Aufruf an einen Staat, der werdende Mütter nicht ausreichend unterstützt. Die österreichische Autorin Mareike Fallwickl, deren dritter Roman Die Wut, die bleibt bei den Salzburger Festspielen 2023 für die Bühne adaptiert wurde, ist Mutter eines heranwachsenden Sohns. In ihrem sehr persönlichen Beitrag setzt sie sich mit der Frage auseinander, wie sie als Feministin ihr Kind erziehen soll und kann. Mit Trauer stellt sie fest, dass ihr Wunsch, den Sohn nicht auf eine überkommene Geschlechtsidentität festzulegen, ihm die Freiheit zu geben, auch die weiblich zu lesenden Anteile seiner Persönlichkeit auszuprobieren, vor den gesellschaftlichen Normen kapitulieren muss. Männer dürfen nicht zärtlich, zugewandt und liebevoll sein. Männer müssen hart, müssen Helden sein. Auch die Männer sind Opfer des Patriarchats. »Durch die patriarchale Sozialisierung bringen wir die Männer um«, spitzt Fallwickl zu.

Was es heißt, unter gesellschaftlichen Gender-Zuschreibungen aufzuwachsen, erzählt die Autorin, Kolumnistin und Gleichstellungsbeauftragte Theresa Hannig im Rückblick auf ihre Kindheit und Jugend. Sie wuchs vonseiten ihrer berufstätigen Mutter in einem emanzipierten Umfeld auf, das zugleich aber, wie in akademischen Kreisen üblich, sehr leistungs- und konkurrenzorientiert war. Hannig musste immer die Beste sein: Als Frau verinnerlichte sie männliche Verhaltensweisen in Kombination mit einem weiblichen Schlankheitsdiktat, ohne diese infrage zu stellen. Der leistungsorientierte Feminismus, so ihr Fazit heute, macht einsam. Die Zukunft kann nur im kooperativen Feminismus liegen.

Theresa Brückner arbeitet in einem Beruf, der jahrtausendelang in der Hand von Männern war – und, was die katholische Kirche angeht, es bis heute ist. Geht das: Feministin und Christin zu sein? Diese Frage stellt die evangelische Pfarrerin mit großer Ernsthaftigkeit. Konkreter formuliert: Kann man als Frau in einer Institution arbeiten, die über viele Jahrhunderte Frauen diskriminiert hat? Die Antwort lautet: Ja, unter der Voraussetzung von Brückners intersektionalem Verständnis von Feminismus. Ihr Kampf für die Gleichberechtigung meint nicht nur die Gleichheit der Geschlechter, sondern auch Kampf gegen Sexismus, Rassismus, Klassismus, Homophobie, Transphobie, Interphobie und Ableismus. Wer Feminismus so weit fasst, kann sich dann auch auf die christliche Botschaft berufen, dass alle Menschen gleich sind vor Gott. Misogyne Aussagen wie die des Paulus im Korintherbrief, das Weib möge schweigen in der Gemeinde, stehen für Brückner nicht im Fokus – zumal sie zu bedenken gibt, dass man für die Bewertung solcher Sätze auch ihren historischen Kontext hinzuziehen muss. Gerade vor dem Hintergrund, dass die Kirchen sich in feministischer Hinsicht schuldig gemacht haben, will Theresa Brückner in ihrer Position Mut machen und empowern.

Als Muslimin hat Amani Abuzahra einen ungleich schwereren Stand. In ihrem Beitrag berichtet die in Wien lebende Autorin (Mehr Kopf als Tuch, Ein Ort namens Wut) über die Diskriminierungen und Vorurteile, denen sie als Kopftuch tragende Frau täglich ausgesetzt ist. Feministin und gläubige Anhängerin des Islam zu sein: Für gewisse – sich lautstark vernehmbar machende – Vertreterinnen westlich aufgeklärter Gesellschaften geht das nicht zusammen. Man muss dabei nicht auf Alice Schwarzers medialen Kreuzzug gegen die patriarchalen Strukturen im Islam zurückgreifen. Abuzahra berichtet über Alltagserfahrungen im Taxi, auf Konferenzen, bei Lesungen. Kopftuch gleich Unterdrückung: Mit dieser Formel wird ihre ganz andere Erfahrung, in einem feministischen, emanzipierten Elternhaus aufgewachsen zu sein, schlicht durchgestrichen. Der Islam, das kann man aus ihrem Text lernen, hat mindestens ebenso viele Spielarten wie das Christentum. Und ja, es ist möglich, Feministin und Muslimin zu sein. Nicht nur die Frauen im Iran stellen es mit ihrem Kampf gegen die autoritären Dogmatiker ihrer Religion Tag für Tag unter Beweis.

Dass Feminismus heute weiter gefasst werden muss als der Kampf um die Gleichberechtigung des »anderen Geschlechts« (Simone de Beauvoir), macht besonders der Text von Aiki Mira deutlich. Das Pseudonym bezeichnet eine nonbinäre Person, die Science-Fiction-Literatur verfasst. Das Pseudonym, das im weiblichen Schreiben eine lange Tradition hat – Frauen gaben sich um der Gleichbehandlung willen als Männer aus –, verschafft Mira die Möglichkeit, sich von binären Geschlechterzuschreibungen zu befreien in einem Genre, das traditionell von bürgerlichen weißen Autoren beherrscht wurde und wird. Und Aiki Mira denkt über die Literatur hinaus. Das eigene Verständnis von Feminismus umreißt Mira so: »Ein Feminismus wie der Queerfeminismus, der Vielfalt und Fluidität von Gender mitdenkt und anerkennt, erscheint mir daher am befreiendsten.«

Miras Schreiben knüpft an die Praxis von Science-Fiction-Autorinnen der 1970er-Jahre an, die sich ein männliches Pseudonym gaben, sich ein männliches Schreiben und einen männlichen Blick aneigneten, nicht, um sich männlichem Rollenverständnis anzuschmiegen, sondern um Gender-Zuschreibungen zu entlarven und zu dekonstruieren. Durch das Verschmelzen von Pseudonym und bürgerlichem Namen entsteht eine Transidentität, die weibliche und männliche Identität gleichermaßen transzendiert. Das ist für Mira das Subversive am Pseudonym James Tiptree Jr. der Autorin Alice Sheldon, die in der unauflöslichen Einheit von Tiptree/Sheldon den Cyperpunks und geglitchten Körpern ihrer Utopie einer queeren »Befreiungstechnologie« vorausgeht.

Die Positionen älterer und jüngerer Feministinnen reiben sich an der Rezeption von Judith Butlers Buch Das Unbehagen der Geschlechter, das die Existenz von biologischen Geschlechtern infrage stellt. Setzt sich der Feminismus alter Schule für die Rechte von Mädchen und Frauen ein, kämpft gegen Beschneidung und häusliche Gewalt, gegen Zwangsprostitution und den Gender Pay Gap, schließt der neue Feminismus die Rechte und den Schutz von nichtbinären, queeren und trans* Personen in diese Kämpfe ein und weitet das Feld aus auf die intersektionale Betrachtung weiblicher Diskriminierung: Rassismus, Klassismus, Ableismus und Transphobie gehen ein in die Beurteilung, Bewertung und Selbstkritik feministischer Konzepte sowie die Neuausrichtung in Aktivismus und Handeln.

Barbara Streidl hat es am Ende des Bandes unternommen, die unterschiedlichen feministischen Positionen herauszuarbeiten und gegeneinanderzustellen: nicht in Feind:in-, sondern in Gegner:innenschaft, wie sie betont. Dazu hat sie in einer kleinen Umfrage den Autorinnen und der Herausgeberin fünf Fragen gestellt nach der heutigen feministischen Relevanz von Alice Schwarzer und Judith Butler, nach eigener Erfahrung mit Schönheitschirurgie, nach der Verwendung des Begriffs »Personen, die menstruieren«, nach der Bedeutung des Streits um Gender Trouble und ob sie Das Unbehagen der Geschlechter heute noch in die aktivistische oder publizistische Arbeit mit einbeziehen sowie nach der Existenz eines »Wir« unter Feministinnen. Dazu Streidl: »Wer intersektionell denkt, also eine Mehrfachdiskriminierung durch Herkunft, class, race und so weiter bei der strukturellen Benachteiligung aufgrund von Geschlecht miteinbezieht, kann dieses ›Wir‹ nur ablehnen.« Das scheint die Kernfrage zu sein. Entweder gibt es so etwas wie eine universelle weibliche Diskrimierung, oder jede durch die Merkmale von race oder class definierte weibliche Gruppe setzt ihre je eigene Erfahrung als Maßstab. Dann kann es keine Solidarität zwischen weißen und Schwarzen[1] Feministinnen geben, keine Verständigung zwischen wohlhabenden und besitzlosen Feministinnen, dann sind westliche Feministinnen die Kolonisatorinnen von Frauen des globalen Südens. Barbara Streidl plädiert am Ende dann aber doch für ein zögerliches Wir. Und komme es wenigstens über den Austausch der unterschiedlichen Positionen zustande. Dieser Band möchte einen Beitrag dazu leisten.

Feminismus heute

Theresa Hannig

Woher wir kommen

Ich wurde gebeten, für dieses Buch ein Kapitel zu schreiben. Über Feminismus heute. Nichts leichter als das, dachte ich mir, bin ich doch eine Frau, bezeichne mich selbst als Feministin und werde seit einigen Jahren auch so wahrgenommen. Aber als ich anfing, den Text zu schreiben, wurde mir bewusst, dass ich aus einer Defensivhaltung heraus argumentierte. Ich war ständig dabei, mir meine eigenen Standpunkte zu erklären, weil ich feststellte, dass ich vor noch gar nicht langer Zeit anders gedacht hatte. Die Suche nach den Ursachen führte mich zurück in meine Kindheit und zu der Frage, welche Werte mir als Mädchen und Frau mitgegeben wurden. Denn wenn wir wissen, woher wir kommen und mit welcher Werteausstattung wir ins Leben starten, können wir unseren eigenen Weg besser nachvollziehen und so auch die Standpunkte anderer Menschen – seien sie Feminist:innen oder auch nicht – besser verstehen.

Du musst stark sein

Als ich klein war, hat meine Mutter mich auf das Leben in einer von Männern dominierten Welt vorbereitet. Erste und wichtigste Lektion war: »Take no bullshit from no one!« Natürlich hat sie nicht diese Worte benutzt, aber die Message war die Gleiche: Lass dir von den Jungs in deiner Klasse und von Männern im Allgemeinen nichts gefallen. Wehr dich! Steh für dich ein, sei stark!

Und ich war stark.

Dass ich bis ins Erwachsenenalter aufgrund meiner genetischen Grundausstattung einen halben Kopf größer war als die meisten meiner Altersgenoss:innen, machte die Sache wesentlich einfacher.

Für mich einzustehen, bedeutete: Meine Rechte einzufordern. Wenn ich das Gefühl hatte, dass sich jemand mir gegenüber falsch verhielt, musste ich das klären. Es war meine Aufgabe, den anderen zur Rede zu stellen. Meist schnitt er dabei nicht besonders gut ab, was unter anderem daran lag, dass er oft gar nicht wusste, was »zur Rede stellen« überhaupt bedeutete, und viele Klassenkameraden – im Gegensatz zu mir – hatten nicht von klein auf gelernt, Sprache als Waffe zu benutzen. Wenn jemand mich mobbte, tat er das nur ein einziges Mal.

So war ich also gegen die Gemeinheiten der Jungs gerüstet. Doch hatte ich als Kind durchaus so viel Gerechtigkeitsempfinden, dass ich Mitschülerinnen manchmal auch gegen sie verteidigte. Nicht immer, aber manchmal. Gleichzeitig war ich damals jedoch überzeugt, dass die Opfer (unabhängig vom Geschlecht) eigentlich selbst schuld an ihrer Misere waren, da sie die erste und einfachste Lektion (»Steh für dich ein!«) offenbar nicht befolgt hatten.

In einer Dorfgrundschule in den 1990er Jahren gab es unzählige Gründe, deretwegen Kinder von ihren Mitschüler:innen gemobbt wurden: weil sie klein oder schmächtig waren, schüchtern, unsicher, körperlich ungeschickt, Brillenträger:innen, dick, Streber:innen, Ausländer:innen, Zeug:innen Jehovas oder sonst wie nicht »normal« – nach den Maßstäben einer bayerisch-bäuerlichen Durchschnittsbevölkerung. Und auch ich verstand die schwachen Kinder nicht. In meiner Kinderlogik wusste ich ja, wie wichtig es war, sich zu behaupten: Steh gerade, schau deinem Gegenüber in die Augen, sprich deutlich, sei höflich! Wenn du das alles tust, dann kannst du einen Wunsch äußern und hoffen, dass er dir erfüllt wird –, denn du hast ja bis dahin alle Spielregeln eingehalten. Wenn du auf dem Weg dahin versagst, z. B. weil du leise sprichst oder auf den Boden guckst, dann musst du dich gar nicht wundern, wenn dich keiner beachtet. Sei halt stark. Steh halt für dich ein. Das ist doch nicht so schwer! Ich konnte einfach nicht verstehen, warum die schüchternen Kinder nicht genauso stark waren wie ich.

Ich empfand es schon als Jugendliche als eklatanten Mangel – nicht die Schüchternheit und die Angst an sich, sondern dass sie die Schüchternheit und Angst nicht überwanden, um sich selbst zu schützen. In meinen Augen war es keine Unfähigkeit, sondern ein Unwille, körperliche und psychische Unzulänglichkeiten zu überwinden. Und deshalb fühlte ich mich herrlich überlegen. Es gab aber auch niemanden, der mir gesagt hätte, dass dieses Herabschauen falsch gewesen wäre. Im Gegenteil: Das Leben war ein Kampf um Freunde, Noten und Anerkennung. Qua »natürlicher Ordnung« waren also diejenigen, die es nach oben geschafft hatten, die besseren Menschen.

Zu viel, zu gut

Mit Ehrgeiz, Fleiß und den guten Ratschlägen meiner Mutter schaffte ich es, stets zu den Besten zu gehören, und war dementsprechend selbstgerecht und einsam. Wie sollte auch ein Miteinander, ein Spiel auf Augenhöhe, funktionieren, wenn alle, solange sie besser waren als ich, als Konkurrent:innen galten, und sobald ich sie überflügelt hatte, langweilig wurden? Da ich von Haus aus mit einem bürgerlichen Wertekorsett ausgestattet worden war, wusste ich zwar, dass alle Menschen gleich sein sollten – gleichzeitig wurde mir von Kindesbeinen an klargemacht, wer es »wert« war, ein Freund zu sein und wer nicht. Es war meine Aufgabe, besser zu sein als alle anderen, die mir begegneten: Nachbarskinder, Mitschüler:innen und natürlich meine ältere Schwester. Im Konkurrenzkampf um Noten und sportliche Leistungen brillierte ich. Doch in einem Bereich war ich eine Versagerin: Wenn es darum ging, die Dünnste zu sein.

Wenn ich mir Fotos von früher ansehe, kann ich nur staunen, wie schön ich einmal war. Ein hübsches Kind, normalgewichtig und absolut in Ordnung. Ich weiß aber, dass ich mich, solange ich denken kann, immer zu dick fand. Grund dafür war ein seit Generationen überliefertes Schönheitsideal und Schönheitstrauma, das über meine Großmutter an ihre Töchter und von ihnen an meine Schwester und mich weitergegeben wurde. Als unauslöschliche Erinnerung an meine Großmutter ist mir folgende Situation ins Gedächtnis gebrannt: Wir gehen in der Münchner Innenstadt spazieren; ich in irgendeinem Schlabberlook, meine Großmutter wie immer – und bis zum Tag ihres Todes – piekfein in Schmuck und teurer Kleidung, mit akkurat frisiertem Haar und leuchtendem Make-up. Vor uns läuft jemand, der augenscheinlich dicker ist als der Durchschnitt. Meine Großmutter streckt ihre Hand aus, zeigt mit dem Finger auf die Person und sagt deutlich hörbar: »Guck mal da! Ihh! Die Dicke!«

Das mit Abstand schrecklichste Schicksal, das eine Frau in meiner Familie ereilen konnte, war, dick zu sein. Und so war die Furcht davor – der absurden menschlichen Psyche sei Dank – genau der Antrieb, um es durch Schuldgefühle, Scham und den Reiz des Verbotenen oder der Rebellion hervorzurufen: Übergewicht. Alle Frauen in meiner Familie kämpfen seit jeher gegen den ewigen Feind Fett. Gegen die unentschuldbare und offensichtliche finale Niederlage des Willens gegen das Fleisch. Und das Perfide daran: Egal, welche Strategie, Schicksalsschläge oder Essstörungen einen endlich an das vermeintliche Ziel gebracht hatten, es war nie genug, man konnte ja immer noch dünner sein. So der innerfamiliäre stillschweigende und manchmal auch ausgesprochene Kodex.

Dünnsein und andere Ideale

Ich erinnere mich noch genau an den Sommer 2000, als ich nach einer Operation völlig fertig mit 62 kg bei einer Größe von 175 cm (= BMI 20,2) aus dem Krankenhaus entlassen wurde und meine Großmutter besuchte. Sie lobte mich für mein Aussehen und sagte: »Wenn du noch zwei Kilo abnimmst, siehst du aus wie ein Model.« Seit diesem Tag habe ich nie wieder so wenig gewogen.

Da mir also die Anerkennung durch das Dünnsein fehlte, konzentrierte ich mich auf andere, leicht quantifizierbare Bereiche:

Schulnoten,

Besser sein als meine Schwester – egal in welchen Bereichen, am besten in allen.

Als kleine Schwester war für mich die Welt bereitet, alle Pfade ausgetreten, alle Konflikte mit den Eltern bereits mindestens einmal ausgefochten. Mir blieb die Möglichkeit, im Schatten meiner Schwester all das zu wiederholen, was sie bereits getan hatte, und den Abklatsch von echter Aufmerksamkeit – ein müdes Lächeln – dafür zu bekommen. In dem kleinen Dorf, in dem wir aufwuchsen, gab es keine Möglichkeit, sich durch unterschiedliche Leistungen, anderen Sport oder besondere Hobbys hervorzutun. Ich lebte das gleiche Leben mit den gleichen Freunden, den gleichen Festen, den gleichen Lehrer:innen wie meine Schwester. Meine einzige Möglichkeit, mich aus ihrem Schatten zu erheben – denn das wollte ich unbedingt –, war, besser zu sein als sie. Also tat ich es. Meine Mutter, die meinte, Konkurrenz belebe das Geschäft, bestärkte uns darin, gegeneinander anzutreten. »Wir sind eben eine agonale Familie«, sagte schon meine Großmutter. In Wahrheit sind wir eine agonale Gesellschaft. Der Beste bekommt die Ehrenurkunde, der Rest wird ignoriert.

Im Dünnsein waren wir seit jeher verzweifelte Konkurrentinnen; die Logik des Wettbewerbs sorgte dafür, dass wir auch in allen anderen Bereichen um Lob, Anerkennung und Erfolg kämpften. Spielte sie Tennis und war gerade dabei, gut zu werden, kam ein Jahr später ich als ihre kleinere Schwester, lernte das Spiel in Windeseile und gewann schon bald gegen sie; begann sie zu programmieren, musste ich es besser können; ging sie joggen, musste ich sie überholen, sang sie im Chor, musste ich das Solo bekommen; spielte sie ein Instrument, musste ich das kompliziertere lernen.

Ohne es zu merken, okkupierte ich jede Nische, jedes Hobby, jedes Interesse, das sie hegte, und setzte alles daran, in kürzester Zeit besser zu sein als sie. Meine Mutter spornte mich an, weil ich ja die Kleine war, und erwartete von meiner Schwester einen Wettkampf, der unser beider Exzellenz fördern sollte. Doch meine Schwester verweigerte irgendwann die Leistung, tat die Niederlage mit einem Schulterzucken ab und entfernte sich selbst aus dem Spiel, indem sie sich mir als Konkurrentin entzog und sich einen Freundeskreis suchte, mit dem ich nichts anfangen konnte.

Mädchensein in den 90er Jahren bedeutete für mich also:

Frauen und Männer meiner Kindheit

In meiner Erinnerung sind diese drei Regeln ausschließlich von Frauen und Kindern besetzt. Es waren die Mütter, von denen der Druck zu Leistung und Anpassung ausging, sowohl auf mich als auch auf meine Klassenkameradinnen. Es ist erstaunlich, sich vorzustellen, dass Männer im realen Leben meiner Kindheit bis zum 10. Lebensjahr so gut wie nicht existiert haben. Wenn wir Kinder miteinander spielten, passten die Mütter auf. Im Laden gab es die Verkäuferin, im Kindergarten nur Kindergärtnerinnen, in der Grundschule nur Lehrerinnen – bis auf den Direktor und den unvermeidlichen einen Mann, der doch irgendwie Grundschullehrer geworden war, und den deshalb alle anhimmelten und alles verziehen. Aber im Grunde war meine gesamte Kindheit von Frauen und weiblichen Regelsystemen geprägt. Männer gab es nur in zwei Varianten: Als Helden oder als Väter.

In Film, Fernsehen und Büchern waren so gut wie alle Geschichten von männlichen Helden bevölkert, die übermenschlich schlau, schön und mutig waren. Die Helden waren so anbetungswürdig und gleichzeitig so unerreichbar, dass sie eine andere Spezies zu sein schienen und mit den Jungen und Männern, die sonst auf der Erde existierten, nichts zu tun hatten. Die Väter meiner Freund:innen waren immer »auf Arbeit« und taten dort unverständliche, mysteriöse, auf jeden Fall aber wichtige Dinge. Und wenn sie abends erschöpft nach Hause kamen, war klar, dass ich als Besuchskind verschwinden musste, um die Erholung und das Bekochtwerden dieser wichtigen Männer nicht zu stören. Anders waren die Bauersfamilien, in denen alle so gut wie immer arbeiteten und die Kinder mehr oder weniger sich selbst überlassen waren. Aber natürlich waren es auch hier die Mütter, die uns Milch und Semmeln auf den Tisch stellten oder uns trösteten, wenn wir beim Spielen im Stroh auf die Mistgabel gefallen waren. Die Männer hatten kaum mehr als einen unfreundlichen Blick und ein undeutliches Knurren für uns Kinder übrig. Bemerkenswert: Die zwei Bauern, die freundlich zu uns Kindern waren, galten in der Dorfgemeinschaft als dumm bzw. zurückgeblieben!

Männlicher Kodex

Im Gegensatz zu den meisten anderen Familien ging mein Vater nicht »auf Arbeit«, sondern arbeitete als Tierarzt von zu Hause aus. Und so gab es auch einige Regeln über das weibliche Verhalten, die ich nicht nur von meiner Mutter, sondern auch von meinem Vater mitbekam:

Frauen dürfen Männern niemals hinterherlaufen,

Frauen müssen sich rarmachen,

Frauen, die mit vielen Männern schlafen, werden von der Gesellschaft als Schlampen bezeichnet. Natürlich nicht von ihm, aber ich solle mir darüber bewusst sein, dass »die anderen« mich dann so bezeichnen würden.

Zuverlässig bezeichneten wir Mädchen die Mitschülerinnen, die sich nicht rargemacht hatten, Jungs hinterhergelaufen waren oder mit mehr als nur einer Handvoll geknutscht hatten, als Schlampen. Und wir taten es im Brustton der Überzeugung. Es ging nicht um direkte Beleidigung (denn all dies geschah hinter ihrem Rücken), sondern darum, wer von uns als Erste das Rätsel gelöst und die »wahre Natur« des Mädchens enttarnt hatte. Wer einmal das Label »Schlampe« trug, konnte es im Laufe seiner Schulkarriere so gut wie nicht mehr loswerden. Männliches Dating-Verhalten wurde so gut wie nicht kommentiert, außer die Jungs waren zu schüchtern, zu klein oder zu wenig entwickelt. Schwulsein war bis Ende der 90er noch ein Schimpfwort, bei 100 Schüler:innen meines Jahrgangs gab es bis zum Abitur (meines Wissens) nur zwei Mal ein Coming-out. Wer sich vergegenwärtigen will, in was für einer Gesellschaft wir damals lebten – was für eine Gesellschaft wir damals waren –, der sollte wissen, dass Judenwitze, Pädophilenwitze und Vergewaltigungswitze ohne Scham und unter großem Gelächter erzählt wurden. Wohlgemerkt: Ich spreche vom Ende der 1990er Jahre. Heute kann ich mich für das, was wir damals als »normal« empfanden, nur noch schämen.

Die oben beschriebene toxische Atmosphäre und die Abwesenheit einer befreienden feministischen oder queeren Gegenkultur wurden von meinem Vater flankiert, der unmissverständlich sagte: »Der Feminismus in Deutschland ist abgeschlossen!« Die Frauen seien selbstverständlich gleichberechtigt, wenn nicht sogar mächtiger als die Männer. Frauen würden die Welt regieren, und dagegen müsse man sich als Mann behaupten. Und weil ich ein Kind war und meinen Vater liebte, glaubte ich ihm. »Feministin« war in unserem Haushalt ein Schimpfwort für »Schnepfen««, die in einer »unerträglich schrillen Stimme unverschämte Forderungen stellten und dabei hässlich aussahen«. Ich hatte also lange keinen Grund, im Feminismus etwas Positives zu sehen.

Weiblicher Kodex

Trotzdem oder gerade deswegen war das erste feministische Vorbild in meinem Leben meine Mutter. Sie hatte Lehramt studiert, war dann kurz nach dem Referendariat schwanger geworden und bis zu meinem 6. Lebensjahr zu Hause geblieben. Danach war sie wieder an die Schule zurückgekehrt und hatte sich von diesem Tag bis zu ihrer Rente sukzessive ins Direktorat hochgearbeitet. Auch sie ließ sich nichts gefallen und took no bullshit, weder von Lehrern noch von Schülerinnen und Schülern. Sie war streng, sie war klar, sie war beliebt. Aber zu Hause war alles anders. Denn dort lebten wir mit meinem Vater unter einem Dach. In seinem Haus, wie er manchmal betonte. Und in seinem Haus stellte er die Regeln auf.

So fand er es z. B. spießig, im eigenen Haus die Schuhe auszuziehen. Die Tatsache, dass er als Landtierarzt arbeitete und deshalb häufig mit Gummistiefeln direkt aus dem Stall kam, schien da nur ein nebensächliches Detail. Denn selbstverständlich putzte nicht er die aus festgepresstem Rinderkot bestehenden Sohlennegative weg, die seine Schritte von der Haustür bis ins Büro nachzeichneten, sondern meine Mutter. Aufräumen, putzen, einkaufen, kochen, Garten, Steuer und Care-Arbeit (auch wenn wir den Ausdruck damals noch nicht benutzten) waren selbstverständlich Frauensache. Niemals hätte er sich zu so einer Arbeit herabgelassen. Auch als ich schon erwachsen war, versuchte er mir ernsthaft zu erklären, dass es für mich als Frau qua Geschlecht viel einfacher sei, kochen zulernen, als für ihn als Mann. Das Argument, dass ein promovierter Mediziner doch durchaus in der Lage sein sollte, ein Kochrezept nachzuvollziehen, fiel mir natürlich erst Jahre später ein.

Nie werde ich vergessen, wie meine Mutter ein einziges Mal ohne uns Kinder eine Woche verreiste und wir mit unserem Vater allein zu Hause blieben. Als meine Großmutter väterlicherseits irgendwann zur Rettung anreiste, war das Erste, was sie fragte: »Habt ihr euch gut um euren Vater gekümmert?« Ich war damals acht Jahre alt.

Inhalt

Vorwort der Herausgeberin Bettina Schulte

Feminismus heute

Woher wir kommen

Du musst stark sein

Zu viel, zu gut

Dünnsein und andere Ideale

Frauen und Männer meiner Kindheit

Männlicher Kodex

Weiblicher Kodex

Feminismus als Prozess

Die maximale Demütigung

Umkehrung aller Ideen

Gemeinsam sind wir stark

Ein neuer Weg

Mit Blick auf die anderen

Feministin und Christin – Frauen und Kirche

Hier stehe ich, ich kann nicht anders

Glaube und Geschlechtergerechtigkeit – eine Frau als Pfarrer?

Mein Aufbruch

Feministische Theologie

Die Bibel in Kontext und Sprache

Der »Heilige Geist« ist weiblich

Die Purity Culture und das Patriarchat

Ich stehe auf

Gottes feministisches Leitbild

Frauen und Kirche – ein Realitätscheck der Privilegien

Altes hinterfragen

Für einen sicheren Ort sorgen

Konkret werden

Hier stehe ich, ich kann anders

Fürsorglich, erfolgreich, sexuell verfügbar und armutsgefährdet

Der soziale Abstieg der Mütter

Wie verhindere ich meinen sozialen Abstieg?

Kann ich es mir noch leisten, als Schriftstellerin zu arbeiten?

Fuck Female Empowerment?!

Der Kampf hört niemals auf

In Angst und Schrecken vor der verf***ten »Gender Lifetime Earnings Gap«

Träumen erlaubt!

Über Intersektionalität und muslimischen Feminismus

Gelebter Feminismus

Irritationen

Weißer Feminismus – ein Pleonasmus?

»Die Muslimin«: omnipräsent und unsichtbar zugleich

Die Ausnahme

Über (meine) Freiheit und Selbstbestimmung

Vom Zweckfeminismus

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!

Die Gesetzeslage

Intersektionaler Feminismus: Von ihren Kämpfen zu unseren Kämpfen

Muslimischer Feminismus –ein Oxymoron?

Überholte Definitionen

Feminismus unter der Lupe

Was wir brauchen

Europäische Gleichberechtigung ist jung

Ein Ausblick

Von Monstern, Cyborgs und Cyberpunks

Das Pseudonym als queer*feministische Befreiungstechnologie

Das Pseudonym als Tech

Das Pseudonym in der Literatur

Das Pseudonym in der Science-Fiction

Queer in der Science-Fiction

Als Körper in der Science-Fiction

Das berühmteste Pseudonym der Science-Fiction: James Tiptree Jr.

Autor:in plugged in

Von Monstern und nicht-normativen Körpern

Gesellschaft und eingeschlossene Körper

Monster monstern

Von Cyborgs und Transidentitäten

Doppelte Gender-Performance

Transzendierende Transidentitäten

Das Pseudonym als Drag-Performance

Das Pseudonym als Wirklichkeitsname

Von Cyberpunks und geglitchten Körpern

Umfunktionieren und Remixen

Überleben und viele sein

Wege in die Utopie

Aber was ist mit den Männern?

Männliche Sozialisierung im Patriarchat

Die Auswirkungen der patriarchalen Prägung

Die gezielt erzeugte Gefühllosigkeit von Männern

Die Narrative und das Internet

Die Gesellschaft sind wir

Und bist du nicht willig, so brauch ich …

Die Männer der neuen Generation

Streit im Feminismus

Gibt es ein »Wir« unter Feminist:innen?

Bewegung hinter den Fronten

Aus Zickenkrieg wird Generationenkampf

Lernen von den Vordenkerinnen

Gegnerin wird Feindin

Binäres Aufräumen

Weißer Feminismus

Aus dem Ruder gelaufen

Geschlechtergerecht schreiben

Es gibt kein »Wir«

Intersektionale Diskriminierung

Ein Blick auf den Kommerz mit der Schönheit

Streiten ist wichtig und gut

Anhang

Quellenangaben

Die Autorinnen